愛するペットとの暮らしは、日々の生活に彩りと癒やしを与えてくれます。近年、ペットを家族の一員として迎える人が増えるなか、東京でペットと一緒に暮らせる賃貸物件を探している方も多いのではないでしょうか。しかし、実際に物件探しを始めると、「ペット可」の物件が驚くほど少ないこと、見つかっても条件が厳しかったり、費用が高かったりすることに直面し、頭を悩ませるケースは少なくありません。

ペットとの新生活を夢見て始めた物件探しが、いつしかストレスになってしまうのは避けたいものです。物件探しが難航する背景には、東京という大都市ならではの住宅事情や、貸主側が抱えるリスクへの懸念など、様々な要因が絡み合っています。

この記事では、東京でペット可の賃貸物件を探しているすべての方に向けて、物件探しの現状から具体的な探し方のコツ、契約前に必ず確認すべき重要ポイント、そして入居後によくあるトラブルとその対策まで、網羅的に詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、非効率な物件探しから解放され、戦略的に理想の住まいを見つけるための知識が身につきます。希少なペット可物件を勝ち取るための実践的なノウハウを学び、愛するペットとの快適で幸せな東京ライフを実現するための第一歩を踏み出しましょう。

目次

東京におけるペット可賃貸物件の現状

本格的な物件探しを始める前に、まずは東京のペット可賃貸物件が置かれている「現状」を正しく理解することが重要です。需要に対して供給が追いついていないという現実を知ることで、物件探しの心構えができ、より現実的で効果的な戦略を立てられるようになります。ここでは、具体的なデータを交えながら、東京のペット可物件の割合や、物件が多いエリアについて掘り下げていきます。

東京23区のペット可物件の割合

結論から言うと、東京23区内において「ペット可(相談含む)」の賃貸物件は、全体の約10%〜15%程度と言われています。これは、大手賃貸情報サイトで公開されている物件データを基にした一般的な数値であり、時期や調査方法によって多少の変動はありますが、決して多くないことが分かります。つまり、10件物件があれば、そのうちペットと暮らせる可能性があるのは1件か2件程度という、非常に厳しい状況です。

なぜ、これほどまでにペット可物件は少ないのでしょうか。その最大の理由は、貸主(大家さん)がペット飼育に対して様々なリスクや懸念を抱いているからです。

- 建物へのダメージ(傷・汚れ):特に猫の爪とぎによる壁や柱の傷、犬や猫の粗相による床のシミや腐食は、貸主にとって大きな懸念材料です。修繕には高額な費用がかかるため、敬遠される一因となります。

- 臭いの問題:ペット特有の臭いが部屋に染み付いてしまうと、次の入居者が見つかりにくくなる可能性があります。壁紙や床材の全交換が必要になるケースもあり、これも貸主の負担増に繋がります。

- 騒音問題:犬の鳴き声や走り回る足音などが、他の入居者との騒音トラブルに発展するリスクがあります。集合住宅において騒音は最もデリケートな問題の一つであり、貸主は入居者間のトラブルを極力避けたいと考えています。

- アレルギーの問題:次にその部屋に入居する人が、動物アレルギーを持っている可能性も考慮しなければなりません。徹底的なクリーニングを行っても、アレルゲンが完全に除去できるとは限らず、これも次の入居者募集の障壁となり得ます。

- 入居者間のトラブル:エレベーターや廊下などの共用部でのマナー違反(リードを付けない、糞尿の不始末など)が、他の入居者からのクレームに繋がり、管理の手間が増えることを懸念する貸主も少なくありません。

これらのリスクを考慮すると、多くの貸主が「ペット不可」という条件を選択するのは、ある意味で合理的な判断と言えます。このような背景から、東京におけるペット可賃貸物件は非常に希少価値が高く、入居希望者間の競争も激しくなりがちです。この現状を理解した上で、根気強く、かつ戦略的に物件探しを進めていく必要があります。

ペット可物件が多いエリアランキング

東京23区と一括りに言っても、エリアによってペット可物件の探しやすさには差があります。一般的に、ペット可物件が見つかりやすいエリアには、以下のような特徴があります。

- 新築・築浅物件が多いエリア:近年建てられた物件は、ペット共生を前提に設計されていることが増えています。足洗い場や防音性の高い床材など、ペット用の設備が整っていることもあり、貸主側も積極的にペット可として募集する傾向があります。

- ファミリー層が多く住むエリア:公園や緑地が多く、比較的落ち着いた住環境のエリアは、子育て世代だけでなくペットと暮らす層にも人気があります。そのため、需要に応える形でペット可物件の供給も多くなる傾向が見られます。

- 都心から少し離れた郊外エリア:都心部に比べて土地や物件に余裕があるため、比較的広めの物件や戸建て賃貸が見つかりやすいです。また、家賃相場も落ち着いているため、同じ予算でもより良い条件の物件を探せる可能性があります。

具体的なエリア名を挙げると、大手賃貸サイトのデータなどから、以下のようなエリアでペット可物件の割合が比較的高くなる傾向が見られます。

| エリア(区) | 特徴 |

|---|---|

| 世田谷区 | 砧公園や駒沢オリンピック公園など、大きな公園が点在。閑静な住宅街が多く、ファミリー層に人気。比較的新しい物件も多い。 |

| 練馬区 | 23区内で最も緑被率が高い区(参照:練馬区公式サイト)。光が丘公園など大規模な公園があり、落ち着いた住環境が魅力。 |

| 江戸川区 | 篠崎公園や葛西臨海公園など、水と緑に恵まれた環境。都心へのアクセスも良好ながら、比較的家賃相場が手頃。 |

| 大田区 | 多摩川沿いには散歩に適した緑地が広がる。羽田空港へのアクセスも良く、単身者からファミリーまで幅広い層に支持されている。 |

| 足立区 | 舎人公園など大規模な公園があり、つくばエクスプレス沿線などでは再開発も進んでいる。家賃相場が比較的安く、穴場的なエリア。 |

(※このランキングは一般的な傾向を示すものであり、実際の物件数は常に変動します。)

もちろん、港区や渋谷区といった都心部にもペット可物件は存在しますが、その多くは高級賃貸マンションであり、家賃も高額になる傾向が強いです。

もし希望のエリアが特に決まっていないのであれば、上記のようなエリアから探し始めてみるのも一つの有効な戦略です。自分のライフスタイルや通勤・通学の利便性、そして何よりペットにとって快適な環境かどうかを総合的に判断し、エリア選定を行うことが、満足のいく物件探しに繋がります。

「ペット可」と「ペット相談可」の違いとは?

ペット可の賃貸物件を探していると、「ペット可」と「ペット相談可(もしくは単に”相談”)」という二つの表記を目にします。この二つは似ているようで、実は意味合いが大きく異なります。この違いを正確に理解していないと、内見や申し込みが無駄足に終わってしまったり、予期せぬトラブルに繋がったりする可能性があります。ここでは、それぞれの定義と注意点を詳しく解説します。

| 項目 | ペット可 | ペット相談可 |

|---|---|---|

| 基本的なスタンス | 飼育を原則として許可している | 飼育を許可するかどうかを個別に判断する |

| 条件 | 飼育細則(種類、頭数、大きさ等)の範囲内 | 貸主・管理会社との交渉次第 |

| 確実性 | 条件を満たせば飼育できる可能性が高い | 飼育できない(断られる)可能性が十分にある |

| 交渉のポイント | ルール遵守が前提 | 入居者の人柄、ペットの情報、しつけ状況など |

ペット可物件の定義

「ペット可」物件とは、その名の通り、ペットの飼育が原則として認められている物件を指します。貸主側が、あらかじめペットとの入居を想定して募集をかけているため、話がスムーズに進みやすいのが特徴です。

しかし、ここで絶対に誤解してはならないのが、「ペット可=どんなペットでも何匹でも自由に飼える」という意味ではないという点です。ほとんどのペット可物件には、「飼育細則」や「ペットクラブ会則」といった詳細なルールが定められています。このルールは、賃貸借契約書とは別に「覚書」として取り交わされることも多く、契約前に必ず内容を確認しなければなりません。

具体的に定められていることが多いルールには、以下のようなものがあります。

- ペットの種類:「犬・猫のみ」「小型犬のみ」「観賞用の魚や鳥類のみ」など、飼育できる動物の種類が限定されていることがほとんどです。爬虫類や猛禽類などは、特殊なケースを除き、ほぼ許可されないと考えてよいでしょう。

- 大きさや体重の制限:「体高〇cmまで」「体重〇kg未満」といった具体的なサイズ制限が設けられています。特に犬の場合、この規定は非常に重要です。子犬の時点ではクリアしていても、成犬になった際に規定を超えてしまうと契約違反になるため、成犬時のサイズを考慮して物件を選ぶ必要があります。

- 頭数の制限:「1匹まで」とされている物件が最も多く、多頭飼いが可能な物件はさらに希少になります。

- 予防接種や去勢・避妊手術の義務:狂犬病予防注射の接種証明書や、混合ワクチンの接種証明書の提出を求められることが一般的です。また、トラブル防止の観点から、去勢・避妊手術を飼育の条件としている物件も少なくありません。

- 共用部分でのルール:エレベーターや廊下、エントランスなどの共用部分では、「必ず抱きかかえるか、ケージに入れること」といったルールが定められているのが普通です。建物の敷地内でブラッシングや排泄をさせることを禁止している場合もあります。

このように、「ペット可」物件は自由度が高いわけではなく、定められたルールの範囲内で飼育が許可されている状態であると理解することが重要です。ルールを守れるかどうかを契約前にしっかりと確認し、遵守する誠実な姿勢が求められます。

ペット相談可物件の定義

一方、「ペット相談可」物件は、「まずは相談してください。内容次第では飼育を許可するかもしれません」というスタンスの物件です。貸主はペット飼育に完全な拒否感を持っているわけではないものの、無条件で許可するには不安がある、という状態です。そのため、入居希望者の人柄や、飼育予定のペットの詳細情報を基に、ケースバイケースで許可するかどうかを判断します。

「ペット相談可」の物件に申し込む際は、いわば”お見合い”や”面接”のようなものだと考えると分かりやすいでしょう。貸主や管理会社がチェックするポイントは、主に以下の点です。

- ペットの種類、大きさ、年齢、性別:一般的に、小型犬や猫は許可されやすい傾向にありますが、中型犬以上になるとハードルが上がります。

- しつけの状況:「無駄吠えをしない」「トイレのしつけができている」「人や他の動物に対して攻撃的でない」といった点は非常に重要視されます。

- 去勢・避妊手術の有無:繁殖による頭数増加や、発情期特有の鳴き声・マーキング行動などを防ぐため、手術済みであることが好印象に繋がります。

- 入居者の人柄と信頼性:申し込み時の対応や態度、職業や収入なども含め、「この人ならルールを守ってくれそうだ」と信頼してもらえるかどうかが鍵となります。

交渉を有利に進めるためには、「ペットのプロフィールシート」を用意するのが非常におすすめです。ペットの写真付きで、名前、種類、年齢、体重、性格、しつけの状況、ワクチン接種歴などをまとめた書類を提出することで、こちらの誠意と責任感の強さをアピールできます。

ただし、「相談可」はあくまで「相談のテーブルにつける」という意味であり、「許可される」ことを保証するものではない、という点を肝に銘じておく必要があります。多くの時間と労力をかけて内見や申し込みをしても、最終的に「やはり不可です」と断られてしまうケースは決して珍しくありません。そのため、「ペット相談可」の物件は、本命の「ペット可」物件と並行して、選択肢の一つとして検討するのが賢明なアプローチと言えるでしょう。

ペット可賃貸の費用相場

ペットと暮らせる住まいを手に入れるためには、通常の賃貸物件よりも多くの費用がかかることを覚悟しておく必要があります。これは、前述したように、貸主側が建物へのダメージやトラブルのリスクを負うことへの対価、あるいは保険的な意味合いが含まれているためです。具体的にどのような費用が、どのくらい上乗せされるのかを把握し、余裕を持った資金計画を立てましょう。

家賃は通常より高くなる傾向がある

ペット可物件は、供給が少ない一方で需要が高いため、希少価値が価格に反映されます。その結果、同じエリア、同じ広さ、同じ築年数の一般的な賃貸物件と比較して、家賃が割高に設定されているのが普通です。

具体的な相場としては、周辺相場の5%〜10%増し、あるいは月額で5,000円〜10,000円程度上乗せされているケースが多く見られます。例えば、相場が10万円のエリアであれば10万5,000円〜11万円、15万円のエリアであれば15万7,500円〜16万5,000円程度が目安となります。都心部の高級賃貸などでは、さらに上乗せ額が大きくなることもあります。

この上乗せ分は、単なる希少価値だけでなく、将来的な原状回復費用の一部をあらかじめ家賃に含めておく、という考え方に基づいている場合もあります。また、ペット用の足洗い場やドッグランといった共用設備が充実している物件では、その維持管理費が家賃に反映されていることも考えられます。

物件を探す際には、少し家賃が高くても「ペットと暮らすための必要経費」と捉え、予算設定にゆとりを持たせることが重要です。相場より安いペット可物件を見つけた場合は、何か理由がある可能性(駅から遠い、建物が古いなど)も考えられるため、条件をよく確認することをおすすめします。

敷金は1ヶ月分上乗せが一般的

初期費用の中で最も大きな違いが現れるのが「敷金」です。敷金は、家賃滞納や退去時の原状回復費用に充てるために、入居者が貸主に預けておくお金です。ペットを飼育する場合、壁や床に傷をつけたり、臭いが残ったりするリスクが通常よりも高くなるため、貸主はそのリスクヘッジとして敷金を多く預かろうとします。

具体的には、通常の敷金(家賃1ヶ月分が相場)に加えて、さらに1ヶ月分を上乗せする「敷金プラス1ヶ月」という条件が一般的です。つまり、合計で家賃の2ヶ月分を敷金として預けることになります。

さらに注意が必要なのが、「敷金償却」という特約です。これは、預けた敷金のうち、一定額(例えば1ヶ月分)は、退去時の部屋の状態に関わらず返還されない、という契約です。ペット飼育の場合、上乗せした敷金1ヶ月分がこの「償却」の対象となるケースが非常に多く見られます。

例:家賃10万円、敷金2ヶ月(うち1ヶ月償却)の場合

- 契約時に預ける敷金:20万円

- 退去時:10万円は償却されるため、残りの10万円から原状回復費用を差し引いた額が返還される。もし原状回復費用が10万円を超えた場合は、追加で請求される。

この敷金の上乗せや償却は、ペットによる損耗の修繕費用に充当されることを目的としています。そのため、入居者は「敷金を多く払っているから、多少の傷は大丈夫だろう」と安易に考えるべきではありません。あくまで最低限の保証金であり、想定を超える汚損・破損があった場合には、追加で高額な費用を請求される可能性があることを理解しておく必要があります。

その他、敷金ではなく「礼金」が1ヶ月分上乗せされるケースや、「ペット消毒料」などの名目で退去時に一定額を支払う契約になっている場合もあります。契約を結ぶ前に、初期費用の内訳と、敷金の扱われ方(償却の有無など)を重要事項説明書で必ず確認し、不明な点は納得がいくまで不動産会社に質問することが極めて重要です。

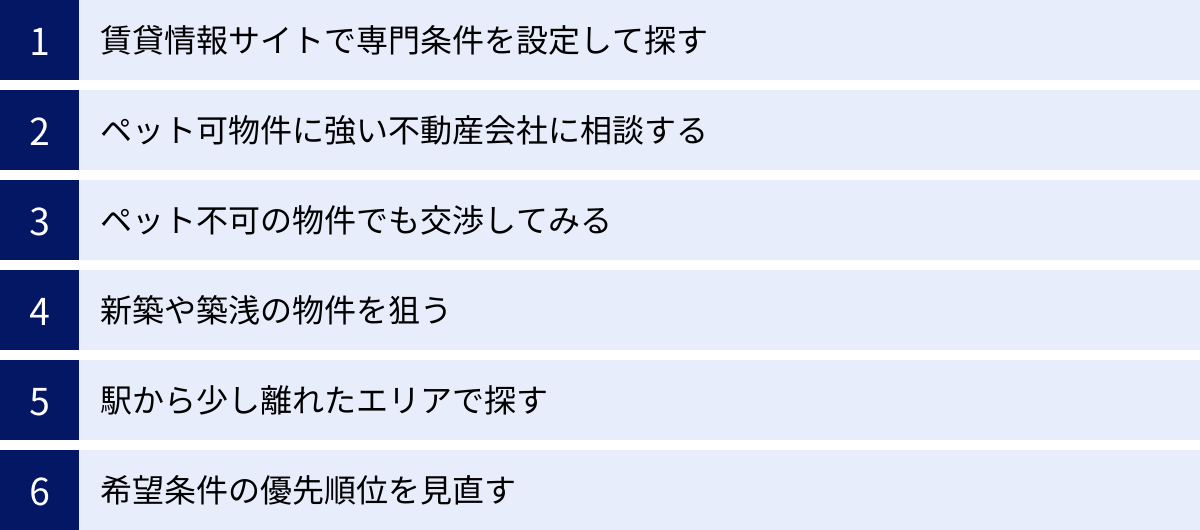

東京でペット可の賃貸物件を探す6つのコツ

東京という競争の激しい市場で、理想のペット可賃貸物件を見つけ出すためには、ただやみくもに探すのではなく、いくつかのコツを押さえた戦略的なアプローチが必要です。ここでは、成功確率を高めるための6つの具体的な方法を紹介します。

① 賃貸情報サイトで専門条件を設定して探す

現代の物件探しの基本は、インターネットの賃貸情報サイトを活用することです。SUUMOやLIFULL HOME’Sといった大手サイトには、膨大な数の物件情報が掲載されています。これらのサイトを効率的に使うことが、物件探しの第一歩です。

最も重要なのは、「こだわり条件」や「詳細条件」の中から「ペット可・相談」の項目に必ずチェックを入れて検索することです。これにより、無関係な物件を最初から除外し、効率的に情報を収集できます。

さらに、多くのサイトではより詳細な絞り込みが可能です。

- 「小型犬可」「猫可」「複数匹飼育可」など、飼いたいペットの種類や頭数に合わせて条件を絞る。

- 「新着物件」「更新物件」を優先的に表示し、毎日あるいは数時間おきにチェックする習慣をつける。ペット可物件は人気が高く、公開されるとすぐに申し込みが入ってしまうため、スピードが命です。

- 希望エリアの「新着物件通知」をメールやアプリで受け取る設定にしておく。これにより、自分で探しに行かなくても、新しい情報を見逃さずにキャッチできます。

ただし、サイト上の情報が常に最新とは限りません。「ペット可」と表示されていても、既に申し込みが入っていたり、詳細な条件(犬種など)によっては不可だったりするケースもあります。気になる物件を見つけたら、すぐに不動産会社に電話で問い合わせ、最新の状況と詳細な飼育条件を確認するという行動力が求められます。

② ペット可物件に強い不動産会社に相談する

インターネットの情報サイトに掲載されている物件は、市場に出回っている物件のすべてではありません。不動産業界には、「非公開物件」や「未公開物件」と呼ばれる、ネットには掲載されていない物件が存在します。これらは、特定の不動産会社だけが扱っている物件や、これから公開予定の物件などです。

特にペット可物件のような希少な物件は、優良な顧客に優先的に紹介されることも多く、こうした情報を得るためには、不動産会社と直接コンタクトを取ることが非常に有効です。

すべての不動産会社がペット可物件に詳しいわけではありません。中には、「ペット共生型賃貸」を専門に扱う不動産会社や、ペット可物件の取り扱い実績が豊富な会社が存在します。そうした会社は、

- ペット可物件の非公開情報を多数持っている可能性がある。

- 貸主との交渉ノウハウが豊富で、「ペット相談可」の物件を「可」にするための交渉力が高い。

- ペットに関する飼育細則やトラブル事例に詳しいため、契約時に的確なアドバイスをくれる。

といったメリットがあります。「(地名) ペット可 賃貸 専門店」などのキーワードで検索し、専門性の高そうな不動産会社をいくつかリストアップして相談に訪れることを強くおすすめします。相談の際は、前述した「ペットのプロフィールシート」を持参すると、こちらの本気度が伝わり、より親身に対応してくれるでしょう。

③ ペット不可の物件でも交渉してみる

これは難易度の高い裏技的なアプローチですが、選択肢の一つとして知っておいて損はありません。基本的には「ペット不可」とされている物件でも、条件次第では許可が下りる可能性がゼロではないからです。

ただし、手当たり次第に交渉するのは非効率的ですし、不動産会社に迷惑をかけてしまいます。交渉を試みる価値があるかもしれないのは、以下のような物件です。

- 長期間、空室が続いている物件:貸主としては、空室にしておくよりも、多少リスクがあっても家賃収入を得たいと考えている可能性があります。

- 貸主が遠方に住んでいる、または管理会社に一任している物件:貸主が物件の細かな状況を把握しにくいため、信頼できる管理会社が「この入居者なら大丈夫」と推薦すれば、許可が出やすい場合があります。

- 分譲賃貸マンション:部屋の所有者(貸主)が個人であるため、マンション全体の管理規約でペットが禁止されていなければ、所有者の判断一つで許可されることがあります。

交渉する際は、「ダメで元々」という謙虚な姿勢が大切です。高圧的な態度は絶対に避け、こちらの誠意を伝えることが重要です。敷金を1ヶ月分多く積む、退去時の原状回復費用はすべて負担するという特約を結ぶ、といった具体的な譲歩案を提示することで、貸主の不安を和らげ、交渉の成功率を高めることができます。しかし、成功率は決して高くないため、本命の物件探しの傍らで、可能性を探る程度に留めておくのが賢明です。

④ 新築や築浅の物件を狙う

前述の通り、新築や築浅の物件は、ペット可である可能性が比較的高いです。その理由は、近年のペット需要の高まりを受け、デベロッパーやハウスメーカーが、最初から「ペット共生」をコンセプトに物件を設計・建築しているケースが増えているためです。

これらの物件には、

- 傷や汚れに強い床材や壁紙が使われている。

- 共用部分に足洗い場や汚物ダストが設置されている。

- 防音性に優れた構造になっている。

- 小規模なドッグランが併設されている。

といった、ペットと飼い主双方にとって嬉しい設備が整っていることがあります。

貸主側からしても、新しい物件は入居者を早く決めて家賃収入を得たいため、人気の高い「ペット可」という付加価値を付けて、他の物件との差別化を図ろうとします。賃貸情報サイトで検索する際に、「築年数」の条件を「新築」「3年以内」などに絞って探してみると、思わぬ優良物件に出会えるかもしれません。

⑤ 駅から少し離れたエリアで探す

多くの人が物件探しで重視する「駅からの距離」。しかし、ペットとの暮らしを最優先に考えるなら、この条件を少し緩和することで、選択肢は大きく広がります。一般的に、駅から徒歩10分圏内の物件は人気が高く、競争も激しいですが、徒歩15分以上、あるいはバス便を利用するエリアまで範囲を広げると、状況は一変します。

駅から離れることには、以下のようなメリットがあります。

- ペット可物件が見つかりやすくなる:競争率が下がるため、条件の良い物件が残っている可能性が高まります。

- 家賃が安くなる:同じ広さや設備でも、駅からの距離で家賃は大きく変わります。浮いた予算を、ペットのための費用や、より広い部屋の選択に充てることができます。

- 静かで落ち着いた環境:駅前の喧騒から離れることで、ペットがリラックスしやすい静かな環境を手に入れられます。

- 公園や緑地が近い可能性がある:郊外に近づくほど、散歩に適した大きな公園や河川敷などが見つかりやすくなります。

テレワークが普及し、毎日通勤する必要がなくなった方にとっては、特に有効な戦略です。ペットにとっての快適な住環境を優先するなら、「駅近」という条件を見直してみる価値は十分にあります。

⑥ 希望条件の優先順位を見直す

最後に、最も重要な心構えが「希望条件の優先順位付け」です。東京でペット可物件を探すということは、ただでさえ少ない選択肢の中から選ばなければならない、ということです。「ペット可で、駅近で、新築で、広くて、家賃が安い」といった、すべての希望を100%満たす完璧な物件は、まず存在しないと考えましょう。

そこで必要になるのが、「絶対に譲れない条件(Must)」と「できれば満たしたい条件(Want)」を自分の中で整理しておくことです。

- 絶対に譲れない条件(例):

- ペット可(犬種・頭数の条件クリア)

- 通勤時間〇分以内

- 家賃〇万円以下

- できれば満たしたいが、妥協も可能な条件(例):

- 駅からの距離(徒歩10分→15分でも可)

- 築年数(築10年→20年でも可)

- バス・トイレ別(ユニットバスでも可)

- 部屋の広さ(50㎡→45㎡でも可)

このように優先順位を明確にしておくことで、物件情報を見たときに素早く判断ができますし、不動産会社にも的確に希望を伝えられます。「これさえ満たしていればOK」という最低ラインを決めておくと、精神的にも楽になり、物件探しの視野が格段に広がります。「ペットと一緒に暮らせること」を最優先事項とするならば、他のどの条件を諦めることができるか、冷静に自問自答することが、成功への近道です。

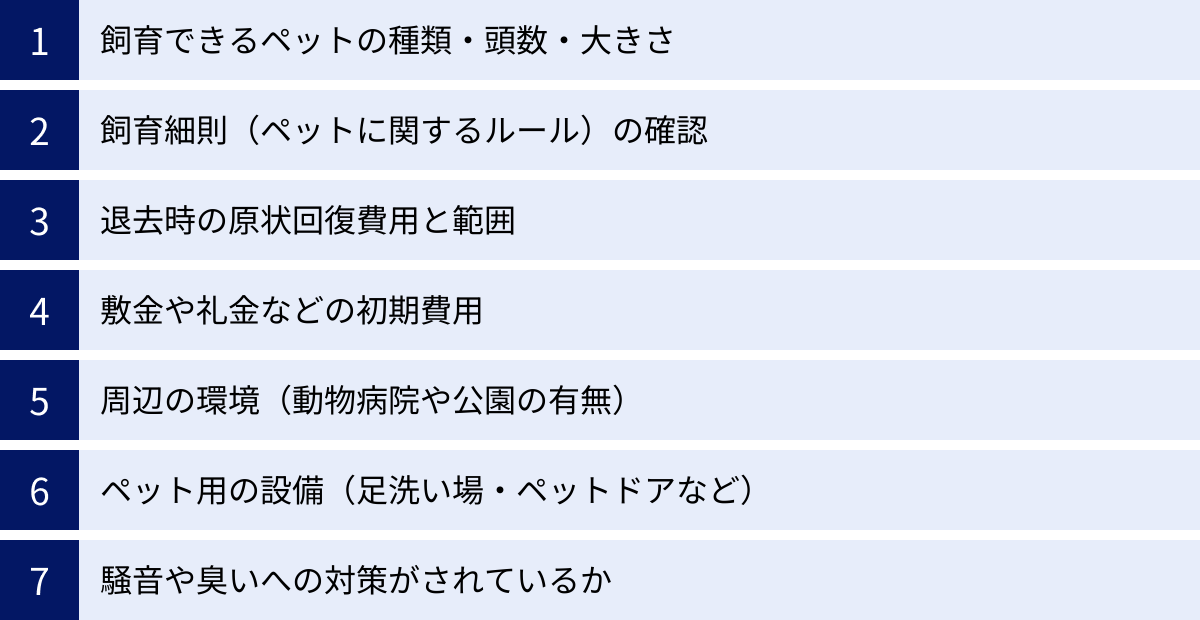

契約前に確認すべき7つの重要チェックポイント

気に入った物件が見つかり、申し込みが通ったとしても、すぐに契約書に判を押してはいけません。ペット可物件の契約は、一般的な賃貸契約よりも複雑で、確認を怠ると後々大きなトラブルに発展する可能性があります。ここでは、契約前に必ず確認すべき7つの重要ポイントを、チェックリスト形式で解説します。

① 飼育できるペットの種類・頭数・大きさ

これは最も基本的ながら、最も重要な確認事項です。「ペット可」という言葉だけに安心せず、具体的にどのような条件で飼育が許可されているのかを、書面で明確に確認する必要があります。

- 種類:「小型犬および猫のみ」「犬は不可、猫のみ可」など、飼育できる動物が細かく指定されています。現在飼っている、あるいはこれから飼う予定のペットが、その条件に合致しているかを確認します。

- 頭数:「1住戸につき1匹まで」が最も一般的です。多頭飼いを希望する場合は、必ずその旨を伝え、許可を得る必要があります。無断で頭数を増やすのは重大な契約違反です。

- 大きさ・体重:「体重10kg未満の小型犬に限る」「体高(地面から背中までの高さ)40cmまで」など、具体的な数値で制限が設けられている場合が多いです。子犬や子猫の場合、成犬・成猫になった際の予想サイズが規定内に収まるかを、ブリーダーや獣医師に確認しておくことが不可欠です。成長後に規定を超えてしまうと、最悪の場合、退去を求められるリスクもあります。

これらの条件は、口頭での確認だけでなく、必ず「賃貸借契約書」や「重要事項説明書」、「ペット飼育に関する覚書」などの書面に明記されていることを確認してください。

② 飼育細則(ペットに関するルール)の確認

賃貸借契約書本体とは別に、ペット飼育に関する詳細なルールをまとめた「飼育細則」や「ペットクラブ会則」といった書類が添付されていることがほとんどです。この書類には、共同生活を送る上での重要な決まり事が記載されているため、隅々まで目を通し、すべて遵守できるかを確認する必要があります。

【飼育細則の主な確認項目】

- 共用部分でのマナー:廊下、エレベーター、エントランスなどでのルール。「必ずケージに入れる」「必ず抱きかかえる」など、具体的な指示を確認します。

- 鳴き声に関する規定:「長時間の鳴き声(吠え)を放置しない」といった条項がないか。

- 各種証明書の提出義務:狂犬病予防注射済票、混合ワクチン接種証明書、ペットの登録証(鑑札)などの提出が求められるか。

- 去勢・避妊手術の義務:トラブル防止のために手術が条件とされているか。

- 禁止事項:バルコニーでのブラッシングやシャンプー、敷地内でのノーリードでの散歩、排泄などが禁止されていないか。

- 万が一の際の対応:他の入居者やそのペットに損害を与えてしまった場合の対応について規定があるか。

これらのルールを「知らなかった」では済まされません。内容に少しでも疑問や不安があれば、契約前に不動産会社を通じて貸主に質問し、明確な回答を得ておきましょう。

③ 退去時の原状回復費用と範囲

ペット可物件で最もトラブルになりやすいのが、退去時の原状回復費用です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、普通に生活していて生じる傷や汚れ(経年劣化・通常損耗)の修繕費用は、貸主が負担するものとされています。

しかし、ペットによる傷(爪とぎ、噛み跡など)や汚れ、臭いは、この「通常損耗」には含まれず、入居者の故意・過失による「特別損耗」と見なされるのが一般的です。そのため、修繕費用は入居者が負担しなければなりません。

契約前に確認すべきなのは、この原状回復に関する「特約」の有無とその内容です。

- 特約の有無:ペット飼育の場合、「ペットによる汚損・破損については、経過年数を考慮せず、入居者の負担で原状回復を行う」といった特約が付いていることがほとんどです。

- 費用の負担範囲:例えば、壁紙に一箇所傷をつけた場合、その一面分すべてを張り替え費用として請求されるのか、あるいは補修費用だけで済むのか。床にシミをつけた場合、フローリング全面の張り替えが必要になるのか。どこまでが自己負担になるのか、具体的な範囲を確認しておくことが重要です。

- 敷金との関係:預けた敷金(特に上乗せ分や償却分)が、どのように原状回復費用に充当されるのか、その計算方法を確認します。

「退去時に高額な請求をされて驚いた」という事態を避けるためにも、原状回復のルールについては、納得できるまで説明を求める姿勢が不可欠です。

④ 敷金や礼金などの初期費用

物件の申し込み段階である程度把握しているはずですが、契約書にサインする前の最終確認として、初期費用の内訳を再度チェックします。

- 敷金:家賃の何ヶ月分か。上乗せ分はあるか。

- 敷金償却:前述の通り、「償却」の特約があるか。ある場合、いくら償却され、返還されないのかを明確に把握します。

- 礼金:家賃の何ヶ月分か。ペット飼育による上乗せはないか。

- その他の費用:「ハウスクリーニング代」「消毒料」「鍵交換代」など、契約書に記載されているすべての費用項目とその金額を確認します。特にペット可物件では、「ペット消毒料」といった名目の費用が追加されている場合があります。

見積書と契約書の内容に相違がないか、不明瞭な費用項目はないか、細かくチェックしましょう。

⑤ 周辺の環境(動物病院や公園の有無)

物件の内部だけでなく、ペットと安全・快適に暮らすための周辺環境のチェックも欠かせません。内見の際には、物件の周りを実際に歩いて、以下の点を確認することをおすすめします。

- 動物病院:かかりつけにできる動物病院が近くにあるか。夜間や休日に対応してくれる救急病院の場所も把握しておくと安心です。

- 公園・散歩コース:毎日の散歩が楽しくなるような、緑の多い公園や安全な散歩道があるか。ドッグランが併設されていれば最高です。

- ペット関連ショップ:ペットフードや用品を気軽に買いに行けるペットショップやホームセンターがあるか。

- 交通量や騒音:物件の前の道路の交通量は多いか。大きな音に驚いてしまうペットもいるため、周辺の騒音レベルも確認しておくと良いでしょう。

- ペット同伴可能な施設:ドッグカフェやペットと一緒に入れる商業施設などがあれば、生活の楽しみが広がります。

地図上での確認だけでなく、自分の足で歩いてみることで、その街の雰囲気やペットとの暮らしやすさを肌で感じることができます。

⑥ ペット用の設備(足洗い場・ペットドアなど)

新築やペット共生型マンションの場合、ペットとの暮らしをサポートする専用設備が整っていることがあります。内見時にこれらの設備の有無と状態を確認しましょう。

- 共用設備:散歩帰りに便利な「足洗い場」、大型犬も乗れる「ペット対応ボタン付きエレベーター」、敷地内の「ドッグラン」、トリミングができる「グルーミングスペース」、臭いを気にせず捨てられる「汚物ダストボックス」など。

- 専有部分の設備:リビングと他の部屋を行き来できる「ペットドア(キャットドア)」、滑りにくく傷がつきにくい「ペット対応フローリング」、臭いを防ぐ「24時間換気システム」、鳴き声が響きにくい「防音サッシ」など。

これらの設備は、あれば非常に便利ですが、その分、家賃や管理費に反映されていることがほとんどです。設備がなくても、自分でマットを敷いたり、空気清浄機を置いたりすることで工夫できる部分も多いので、自分のライフスタイルと予算に合わせて、設備の必要性を判断しましょう。

⑦ 騒音や臭いへの対策がされているか

騒音や臭いは、入居後のトラブルの大きな原因となります。建物の構造や設備面から、どの程度の対策がされているかを確認しておくことは重要です。

- 建物の構造:防音性は、一般的に SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)> RC造(鉄筋コンクリート造)> 鉄骨造 > 木造 の順で高いとされています。内見時に不動産会社に構造を確認しましょう。木造や軽量鉄骨造の場合は、隣や上下階の音が響きやすい可能性があるため、特に注意が必要です。

- 壁の厚さ:内見時に、隣の部屋との間の壁を軽くコンコンと叩いてみましょう。詰まった低い音がすればコンクリート壁、軽い音がすれば石膏ボードの可能性が高く、防音性の一つの目安になります。

- 換気設備:24時間換気システムが正常に作動するか、換気扇の性能は十分かなどを確認します。臭いがこもりにくいかどうかは、快適な生活に直結します。

- 窓の性能:二重サッシや防音サッシが採用されていれば、外からの騒音を軽減し、こちらのペットの鳴き声が外に漏れるのも防いでくれます。

これらのチェックポイントを一つ一つクリアにし、すべての疑問や不安を解消した上で、初めて契約に進むことができます。面倒に思えるかもしれませんが、この契約前のひと手間が、後々の安心で快適なペットライフを守ることに繋がります。

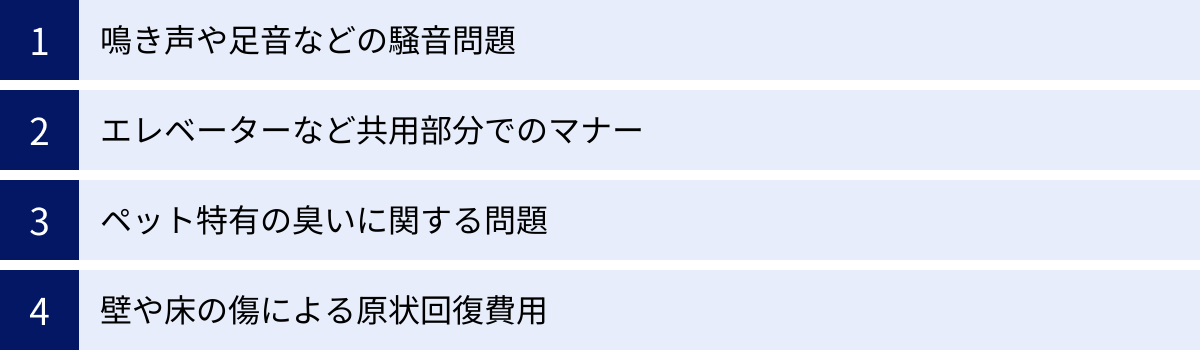

ペット可賃貸でよくあるトラブルと対策

念願のペット可物件に入居できたとしても、それで安心というわけではありません。集合住宅である以上、他の入居者への配慮を怠れば、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。ここでは、ペット可賃貸で特によくある4つのトラブルと、それを未然に防ぐための具体的な対策を解説します。

鳴き声や足音などの騒音問題

ペットに関するトラブルで最も多く、深刻化しやすいのが「騒音」です。犬の鳴き声(要求吠え、警戒吠え、分離不安による遠吠えなど)や、室内を走り回る足音、猫が夜中に運動会を始める音などは、飼い主が思う以上に周囲に響いている可能性があります。特に、隣人からのクレームは、貸主や管理会社を巻き込む大きな問題に発展しかねません。

【対策】

- 防音対策を徹底する:

- 床には、防音・衝撃吸収効果の高いマットやカーペット、コルクマットなどを敷き詰めることが基本です。これにより、足音や物を落とした際の音を大幅に軽減できます。

- 窓は音の出入り口です。厚手の防音カーテンを設置するだけでも効果があります。二重サッシでない場合は、後付けできる内窓を検討するのも一つの手です。

- ケージやサークルは、壁から少し離して設置しましょう。壁に接していると、振動が伝わりやすくなります。

- しつけとトレーニング:

- 「無駄吠え」をさせないためのトレーニングは、飼い主の重要な責任です。専門のトレーナーに相談するのも有効です。

- 飼い主が留守の間に吠えてしまう「分離不安」の場合は、少しずつ留守番に慣れさせる練習が必要です。ペットカメラを設置して、留守中の様子を確認するのも良いでしょう。

- ペットのストレスを軽減する:

- 運動不足や退屈は、問題行動の原因になります。毎日の散歩や遊びの時間を十分に確保し、エネルギーを発散させてあげましょう。

- 日頃からのコミュニケーション:

- 入居時に、両隣と上下階の部屋に「ペットを飼っています。ご迷惑をおかけするかもしれませんが、よろしくお願いします」と挨拶に伺うだけでも、相手の心証は大きく変わります。菓子折りなどを持参するとより丁寧です。良好な関係を築いておくことが、万が一の際のトラブルを最小限に抑えるための最大の防御策になります。

エレベーターなど共用部分でのマナー

エントランス、廊下、エレベーターといった共用部分は、ペットが苦手な人やアレルギーを持つ人も利用するスペースです。ここでのマナー違反は、他の入居者に直接的な不快感や恐怖心を与え、クレームの引き金となりやすいです。

【対策】

- 移動時のルールを厳守する:

- 飼育細則に定められたルール(ケージに入れる、抱きかかえる等)は絶対に守ります。ルールがない場合でも、共用部分では必ずリードを短く持つか、抱きかかえるか、キャリーバッグやケージに入れることを徹底しましょう。「うちの子はおとなしいから大丈夫」という考えは禁物です。

- エレベーターの利用に配慮する:

- エレベーターに他の人が乗っている場合は、乗る前に「乗ってもよろしいですか?」と一声かけるのがマナーです。可能であれば、次のエレベーターを待つくらいの配慮があると理想的です。

- ペット対応ボタンがある場合は、それを利用し、他の利用者にペットが乗っていることを知らせましょう。

- 排泄物の処理を徹底する:

- 万が一、共用部分で粗相をしてしまった場合は、責任を持って完璧に清掃し、消臭まで行います。 散歩中の糞尿の始末はもちろん、マーキングさせないように注意することも重要です。

- 抜け毛への配慮:

- 特に換毛期には、共用部分に抜け毛が落ちないよう、家を出る前にブラッシングを済ませておくなどの配慮が求められます。

ペット特有の臭いに関する問題

騒音と同様に、臭いの問題もデリケートです。飼い主は毎日一緒にいるため、ペットの臭いに慣れてしまいがちですが、他の人にとっては不快な悪臭と感じられることがあります。ベランダや玄関先から漏れ出る臭いが、隣人トラブルの原因になることも少なくありません。

【対策】

- ペット本体のケア:

- 定期的なシャンプーやトリミング、ブラッシングで体を清潔に保ちます。

- 歯周病は口臭の大きな原因になるため、毎日の歯磨きを習慣づけましょう。

- トイレの衛生管理:

- トイレは排泄後すぐに片付けることを徹底します。汚れたトイレシートや猫砂を長時間放置しないようにしましょう。

- システムトイレや、消臭・抗菌効果の高いペットシーツ、猫砂を利用するのも効果的です。

- トイレ容器自体も定期的に丸洗いし、清潔を保ちます。

- 室内の環境整備:

- こまめな換気はもちろん、高性能な脱臭機や空気清浄機を設置することが非常に有効です。ペットの生活スペースやトイレの近くに置くと効果が高まります。

- 布製品(カーペット、ソファ、カーテンなど)は臭いが染み付きやすいです。消臭スプレーをこまめに使用したり、丸洗いできるカバーを選んだりする工夫が必要です。

壁や床の傷による原状回復費用

入居中の対策を怠ると、退去時に壁や床の傷で高額な原状回復費用を請求される可能性があります。これは、金銭的なトラブルであると同時に、貸主との信頼関係を損なう問題でもあります。

【対策】

- 入居時の証拠保全:

- 入居日に、部屋中の写真を日付入りで撮影しておきましょう。 もともとあった傷や汚れを記録しておくことで、退去時に自分がつけたものではないと証明できます。

- 爪とぎ対策(特に猫の場合):

- 壁や柱の角など、爪とぎされやすい場所には、あらかじめ市販の「爪とぎ防止シート」や保護パネルを貼っておくのが最も効果的です。

- 猫が好む素材(段ボール、麻など)や形状(縦置き、横置きなど)の爪とぎを複数設置し、「ここで爪とぎをしても良い」と教えてあげましょう。

- 床の保護:

- フローリングには、ラグやカーペット、ジョイントマットなどを敷いて、直接爪が当たらないように保護します。特に、ペットがよく走り回る場所や、水飲み場の周りは重点的に対策しましょう。

- 定期的な爪のケア:

- 犬も猫も、定期的に爪を切ることで、床や壁へのダメージを最小限に抑えることができます。

これらの対策は、トラブルを避けるためだけでなく、大切なペットと自分自身の暮らしを守るためにも不可欠です。 「自分たちさえ良ければいい」という考えではなく、常に周囲への感謝と配慮の気持ちを持つことが、ペット可賃貸で幸せに暮らすための秘訣と言えるでしょう。

東京のペット可物件探しにおすすめの賃貸サイト

東京で効率的にペット可物件を探すには、オンラインの賃貸情報サイトの活用が欠かせません。ここでは、主要な4つのサイトの特徴と、ペット可物件探しにおける活用ポイントを紹介します。それぞれのサイトに強みがあるため、複数を並行して利用するのがおすすめです。

| サイト名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| SUUMO(スーモ) | 掲載物件数No.1クラス。詳細なこだわり条件での絞り込みが強力。「ペット相談」の条件に加えて、犬・猫の種類や頭数まで指定可能。 | とにかく多くの物件から、自分のペットに合わせた細かい条件で探したい人。 |

| LIFULL HOME’S(ライフルホームズ) | SUUMOと並ぶ豊富な物件数。独自の検索機能や特集が充実。「ペット可・相談可の物件特集」など、目的別に探しやすい。 | 物件を多角的に比較検討したい人。サイト独自の特集からヒントを得たい人。 |

| at home(アットホーム) | 地域密着型の不動産会社が多く加盟。他の大手サイトにはない掘り出し物の物件が見つかる可能性がある。 | 特定のエリアでじっくり探したい人。大手サイトで見つからない物件を探したい人。 |

| CHINTAI | シンプルで直感的な操作性が魅力。アプリの使いやすさやLINEでの新着通知など、スマホでの物件探しに特化。 | スマートフォンを使って、手軽にサクサクと新着物件をチェックしたい人。 |

SUUMO(スーモ)

株式会社リクルートが運営する、日本最大級の不動産・住宅情報サイトです。その最大の強みは、圧倒的な掲載物件数にあります。母数が多いため、当然ペット可物件のヒット数も多くなる傾向があります。

SUUMOのペット可物件探しで特に便利なのが、非常に詳細な「こだわり条件」です。単に「ペット相談」にチェックを入れるだけでなく、「飼育可能なペット」の項目で「小型犬可」「中型犬可」「大型犬可」「猫可」「複数匹飼育可」といった、より具体的な条件で絞り込むことができます。これにより、自分のペットの条件に合わない物件を最初から除外でき、探す手間を大幅に削減できます。アプリの操作性も高く、新着物件の通知機能を使えば、人気のペット可物件を見逃すリスクを減らせます。(参照:SUUMO公式サイト)

LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

株式会社LIFULLが運営する、こちらも国内トップクラスの物件数を誇る不動産情報サイトです。SUUMOと並行してチェックすることで、より多くの物件情報を網羅できます。

LIFULL HOME’Sの特徴は、ユーザー目線のユニークな検索機能や特集ページです。「見える!不動産情報」というコンセプトの通り、物件ごとの「問い合わせの多い人気物件ランキング」や、住みたい街の家賃相場情報など、物件選びの参考になるデータが豊富に提供されています。「ペット可・相談OKの賃貸物件特集」といった特設ページも用意されており、テーマに沿って物件を探しやすいのも魅力です。また、不動産会社の担当者の顔写真やプロフィールが見える機能もあり、相談しやすい会社を探す際の一助となります。(参照:LIFULL HOME’S公式サイト)

at home(アットホーム)

アットホーム株式会社が運営する、歴史の長い不動産情報サイトです。at homeの大きな特徴は、全国の地域に根ざした不動産会社が多く加盟している点です。大手フランチャイズだけでなく、地元の事情に精通した中小の不動産会社が扱う物件情報が豊富なため、他の大手サイトには掲載されていない「掘り出し物」のペット可物件が見つかる可能性があります。

特に、特定のエリアに絞ってじっくりと物件を探したい場合には、at homeをチェックする価値は高いでしょう。「ペット可・ペット相談の賃貸」の特集ページももちろん用意されており、使い勝手も良好です。地域密着型の不動産会社との出会いの場として活用するのがおすすめです。(参照:at home公式サイト)

CHINTAI

株式会社CHINTAIが運営する、テレビCMでもおなじみの賃貸情報サイトです。若い世代をターゲットにしており、シンプルで直感的に使えるインターフェースが特徴です。

特にスマートフォンアプリの使いやすさには定評があり、通勤時間などの隙間時間にサクサクと物件探しを進めたい人に適しています。LINEの公式アカウントと連携すれば、希望条件に合った新着物件情報をLINEで受け取ることも可能で、スピーディーな情報収集が可能です。「ペット相談可」の条件で絞り込む基本的な機能も備わっており、手軽に物件探しを始めたい人にとって、最初のステップとして最適なサイトの一つと言えるでしょう。(参照:CHINTAI公式サイト)

ペット可賃貸に関するよくある質問

最後に、ペット可賃貸を探す際や、入居後に多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

多頭飼いはできますか?

A. 物件によりますが、極めて難しいのが現状です。

ペット可物件の多くは、飼育頭数を「1匹まで」と定めています。「多頭飼育可」を条件にしている物件は、ペット可物件の中でもさらに希少な存在です。賃貸情報サイトで「複数匹飼育可」の条件で検索しても、ヒットする件数はごく僅かでしょう。

契約書や飼育細則に「1匹まで」と明記されているにもかかわらず、無断で2匹目を飼い始めるのは重大な契約違反であり、発覚した場合は退去を求められる可能性があります。

どうしても多頭飼いを希望する場合は、申し込みの段階で正直にその旨を伝え、貸主の許可を正式に得る必要があります。交渉の余地があるのは、比較的広い間取りの物件や、戸建て賃貸などに限られることが多いです。根気強く「多頭飼育可」の物件を探すか、条件に合う物件が見つかるまで待つ覚悟が求められます。

ペット不可の物件で隠れて飼うとどうなりますか?

A. 絶対にやめてください。発覚した場合、深刻な事態に陥ります。

「バレなければ大丈夫」という安易な考えでペット不可の物件で隠れて飼育を始めることは、非常にリスクの高い行為です。発覚した場合、以下のような厳しいペナルティが科されるのが一般的です。

- 契約解除・即時退去勧告:契約違反を理由に、即刻部屋を明け渡すよう求められます。

- 高額な違約金の請求:契約書に違約金に関する条項があれば、その金額を請求されます。

- 多額の原状回復費用の請求:ペットによる傷や臭いを除去するための費用として、壁紙や床材の全面張り替え、専門業者による消臭・消毒費用など、数十万円から百万円を超える費用を請求されるケースも少なくありません。これは敷金の範囲を大幅に超えることがほとんどです。

鳴き声や、動物病院への出入り、窓から見える姿など、隠し通すことはほぼ不可能です。一時的な住まいを失うだけでなく、多額の負債を抱え、貸主との信頼関係を完全に失うことになります。愛するペットのためにも、ルールを守り、許可された物件で堂々と暮らすことが飼い主の責任です。

猫の爪とぎで壁や床が傷ついた場合の費用はどうなりますか?

A. 原則として、修繕費用は全額入居者の負担となります。

猫の爪とぎによる傷は、生活する上で自然に発生する「通常損耗」とは見なされません。これは、飼い主がしつけや対策(爪とぎ器の設置、保護シートの使用など)を行うことで防ぐことができたはずの損害、つまり「善管注意義務違反」にあたると判断されるためです。

そのため、退去時には、傷つけられた箇所の修繕費用を負担する必要があります。費用の範囲は契約内容や傷の程度によりますが、例えば壁紙の一部分の傷であっても、デザインや色を合わせるために「壁一面」の張り替え費用を請求されることが一般的です。フローリングの場合も、一枚だけの交換が難しければ、広範囲の張り替えが必要になることがあります。

このような高額請求を避けるためには、入居中から徹底した傷対策を行うことが最も重要です。 爪とぎ防止シートを貼る、魅力的な爪とぎ器を複数用意する、こまめに爪を切るといった日々のケアを怠らないようにしましょう。これは、費用負担を避けるためだけでなく、快適な住環境を維持するためのマナーでもあります。