都心にそびえ立つタワーマンションは、多くの人にとって一度は住んでみたい憧れの存在ではないでしょうか。素晴らしい眺望、ホテルライクな共用施設、高いセキュリティ性能など、その魅力は尽きません。しかし、その一方で家賃の高さや特有のデメリット、災害時のリスクなど、契約前に知っておくべき注意点も数多く存在します。

タワーマンションでの生活は、一般的なマンションやアパートとは異なる側面を多く持っています。賃貸で住むという選択は、購入に比べてハードルが低いものの、ライフスタイルに合わなければ後悔につながりかねません。

この記事では、タワーマンション賃貸を検討している方に向けて、その定義からメリット・デメリット、費用相場、後悔しないための物件の探し方、内見時のチェックポイントまで、網羅的に詳しく解説します。あなたの理想の住まい探しを成功させるために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

タワーマンションとは?

「タワーマンション」という言葉は日常的に使われていますが、実は法律で明確に定義されているわけではありません。しかし、一般的には建築基準法における「超高層建築物」に該当する物件を指すことがほとんどです。ここでは、タワーマンションの一般的な定義と、その背景にある特徴について深く掘り下げていきます。

一般的な定義と特徴

タワーマンションを理解する上で最も重要な基準となるのが、その「高さ」です。

建築基準法第20条において、高さ60mを超える建築物は「超高層建築物」と定められており、これが一般的にタワーマンションと呼ばれる基準になります。高さ60mは、建物の階数に換算するとおよそ20階建て以上に相当します。なぜ60mという数字が基準になっているかというと、この高さを超える建物には、通常の耐震基準に加えて、個別のプロジェクトごとに国土交通大臣の認定を受けた、より高度で特殊な構造計算が求められるためです。これは、地震や強風など、高層建築物が受ける特有の外部からの力に対して、十分な安全性を確保するための措置です。

この法的な基準に加え、タワーマンションには以下のような共通の特徴が見られます。

- 先進的な構造技術の採用:

タワーマンションの安全性は、最新の建築技術によって支えられています。主に「耐震構造」「制震構造」「免震構造」の3つの技術が用いられます。- 耐震構造: 柱や梁、壁などの構造体そのものの強度を高めて、地震の揺れに「耐える」構造です。比較的低層から中層の建物に多く採用されます。揺れが直接建物に伝わるため、高層階では揺れが大きくなる傾向があります。

- 制震構造: 建物内部にダンパー(振動を吸収する装置)を設置し、地震のエネルギーを吸収して揺れを「制御」する構造です。耐震構造に比べて高層階の揺れを抑える効果が高く、多くのタワーマンションで採用されています。

- 免震構造: 建物の基礎部分に積層ゴムやダンパーなどの免震装置を設置し、地面の揺れを直接建物に伝えないようにする構造です。3つの構造の中で最も揺れを抑える効果が高く、家具の転倒なども防ぎやすいとされています。ただし、建築コストが最も高くなる傾向があります。

- 豪華な共用施設:

タワーマンションの大きな魅力の一つが、ホテルライクな共用施設の充実度です。例えば、コンシェルジュカウンター、フィットネスジム、プール、スカイラウンジ、ゲストルーム、ライブラリー、キッズルーム、シアタールームなどが挙げられます。これらの施設は、居住者の生活の質を高め、コミュニティ形成の場としても機能します。ただし、これらの施設の維持管理費は管理費に含まれるため、その分費用は高額になります。 - 高いセキュリティレベル:

多くのタワーマンションでは、居住者の安全を守るために多重のセキュリティシステムが導入されています。エントランスのオートロックはもちろん、エレベーターホールや各住戸の玄関前にもセキュリティゲートが設けられていることが珍しくありません。また、24時間体制の有人管理や、多数の防犯カメラの設置により、不審者の侵入を物理的・心理的に防いでいます。 - 都心部や駅近への集中:

タワーマンションは、その多くが都心部や主要駅の近く、あるいは湾岸エリアの再開発地区に建設されます。これは、限られた土地を有効活用して多くの住戸を供給するという目的があるためです。結果として、交通アクセスや商業施設へのアクセスが非常に良く、「職住近接」を実現しやすいというメリットが生まれます。

このように、タワーマンションとは単に背が高いマンションというだけでなく、最新の建築技術、充実した共用施設、高度なセキュリティ、そして優れた立地条件を兼ね備えた集合住宅の形態であると言えます。これらの特徴が、多くの人々を惹きつける魅力の源泉となっているのです。

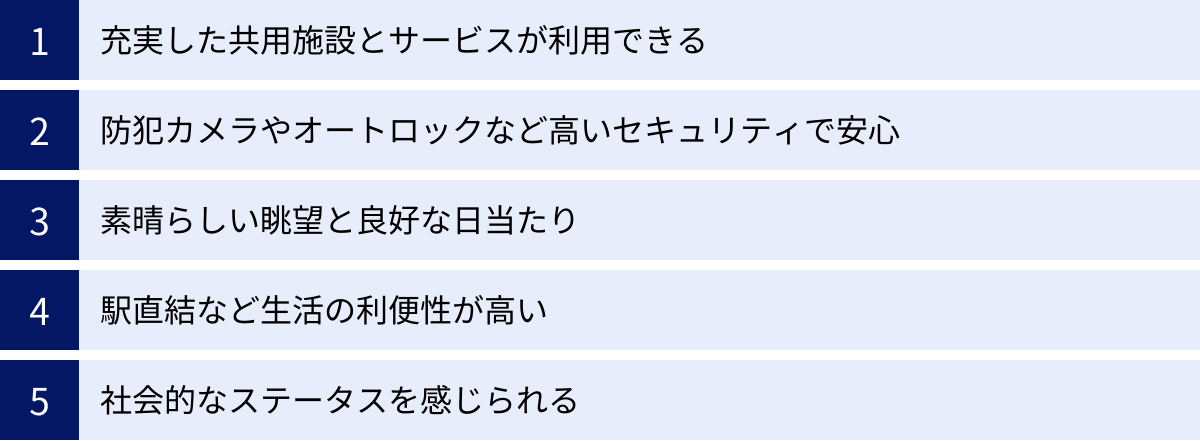

タワーマンションに賃貸で住む5つのメリット

タワーマンションでの生活には、一般的なマンションでは得られない数多くのメリットが存在します。ここでは、特に代表的な5つのメリットを掘り下げて解説します。これらの魅力を理解することで、タワーマンションがご自身のライフスタイルに合っているかどうかを判断する材料になるでしょう。

① 充実した共用施設とサービスが利用できる

タワーマンション最大の魅力と言っても過言ではないのが、大規模物件ならではの充実した共用施設と、ホテルライクなサービスです。これらは日々の生活に彩りと利便性をもたらしてくれます。

コンシェルジュサービス

多くのタワーマンションのエントランスには、ホテルのフロントのようなコンシェルジュカウンターが設置されています。コンシェルジュは、居住者の様々な要望に応える「暮らしのサポーター」です。

具体的なサービス内容は、クリーニングや宅配便の発送・取次、タクシーやハイヤーの手配、共用施設の予約受付、周辺情報の案内など多岐にわたります。不在時に届けられた荷物を一時的に預かってもらえるサービスは、日中家を空けることが多い単身者や共働きの世帯にとって非常に便利です。また、専門のスタッフが常駐していること自体が、防犯面での安心感にもつながります。こうしたきめ細やかなサービスは、日々の雑事を減らし、より快適で質の高い生活を実現します。

フィットネスジムやプール

健康志向の高まりを受け、敷地内にフィットネスジムやプールを備えたタワーマンションが増えています。わざわざ外部のジムに入会しなくても、エレベーターを降りるだけで本格的なトレーニングができる手軽さは、大きなメリットです。

多くの場合、居住者は無料または非常に安価な料金で利用できます。仕事で帰りが遅くなった日でも、時間を気にせず気軽に汗を流すことができ、運動を習慣化しやすくなります。早朝や深夜に利用できる施設もあり、ライフスタイルに合わせて活用できるのも魅力です。プール付きの物件はさらに希少価値が高く、日々のリフレッシュや子供の水泳練習など、家族で楽しむことも可能です。天候に左右されず、移動時間ゼロで体を動かせる環境は、忙しい現代人にとって非常に価値が高いと言えるでしょう。

スカイラウンジやゲストルーム

高層階に設けられたスカイラウンジは、タワーマンションの象徴的な共用施設です。都心の夜景を一望できるパノラマビューは圧巻で、居住者だけが享受できる特別な空間です。読書や仕事に集中したり、友人とお茶を楽しんだりと、日常から少し離れた優雅な時間を過ごせます。バーカウンターが併設されている物件もあり、自宅にいながらにして本格的なバーの雰囲気を味わえます。

また、ゲストルームの存在も大きなメリットです。遠方から両親や友人が遊びに来た際に、ホテルを予約する手間や費用をかけずに、リーズナブルな価格で宿泊してもらうことができます。自宅に招きながらもプライベートな空間を提供できるため、お互いに気兼ねなく過ごせるのが利点です。

24時間利用可能なゴミ置き場

些細なことのように思えるかもしれませんが、24時間いつでもゴミ出しができることは、生活の質を大きく向上させるポイントです。一般的なマンションでは、ゴミ出しの日時や曜日が厳格に決められており、出し忘れると次の収集日までゴミを室内に保管しなければなりません。

しかし、タワーマンションの多くは、各階または特定のフロアに24時間利用可能なゴミ置き場(ダストステーション)が設置されています。生ゴミや臭いの気になるゴミをすぐに処分できるため、室内を常に清潔に保つことができます。出勤時間が不規則な方や、旅行などで長期間家を空ける際にも非常に便利で、一度この快適さを知ると、元の生活には戻れないと感じる人も少なくありません。

② 防犯カメラやオートロックなど高いセキュリティで安心

タワーマンションは、その資産価値の高さから、防犯対策に非常に力が入れられています。女性の一人暮らしや、小さなお子様がいるご家庭にとって、この高度なセキュリティは、何物にも代えがたい安心感をもたらします。

まず、多くのタワーマンションでは、複数のセキュリティラインが設けられています。風除室(エントランス)、エレベーターホール、そして各住戸の玄関と、最低でも2重、物件によっては3重、4重のオートロックシステムが採用されています。居住者は専用の鍵やカードキー、あるいはハンズフリーキーを持っていなければ、建物内に立ち入ることさえ困難です。

さらに、エレベーターもセキュリティ対策が施されていることが多く、居住階と共用施設階にしか停止しないように制御されている場合があります。これにより、部外者が居住フロアに侵入するリスクを大幅に低減できます。

これらの機械的なセキュリティシステムに加え、「人の目」による監視も重要な役割を果たします。前述のコンシェルジュサービスに加え、24時間体制で警備員が常駐している物件も多くあります。これにより、万が一のトラブル発生時にも迅速な対応が期待できます。また、敷地内の至る所に設置された多数の防犯カメラは、犯罪の抑止力として大きな効果を発揮します。これらの重層的なセキュリティ体制が、タワーマンションならではの高い安全性を実現しているのです。

③ 素晴らしい眺望と良好な日当たり

高層階からの眺望は、タワーマンションに住む醍醐味の一つです。眼下に広がる街並みや、遠くに望む山々、夜になれば宝石箱のようにきらめく夜景は、日々の疲れを癒してくれる特別な存在です。

特に、都心の夜景やベイエリアのオーシャンビュー、富士山が見える方角の部屋は人気が高く、家賃も高めに設定される傾向があります。季節や時間帯によって刻々と変化する景色は、決して飽きることがありません。この眺望は、単なる景色以上の価値を持ち、精神的な豊かさや満足感を与えてくれます。友人を招いた際にも、この素晴らしい景色が最高のおもてなしになるでしょう。

また、周辺に日光を遮る高い建物が少ないため、ほとんどの住戸で良好な日当たりが確保できるのも大きなメリットです。日中は照明をつけなくても明るく、開放的な空間で過ごすことができます。太陽の光を浴びることは心身の健康にも良い影響を与えるとされており、明るい室内は気分を前向きにしてくれます。ただし、夏場は日差しが強すぎると感じる場合もあるため、遮光・遮熱カーテンやUVカットフィルムなどの対策が必要になることもあります。

④ 駅直結など生活の利便性が高い

タワーマンションの多くは、都市の再開発プロジェクトの一環として建設されるため、交通の便が非常に良い場所に立地しています。最寄り駅から徒歩数分という物件は当たり前で、中には駅直結のタワーマンションも存在します。

駅直結の物件であれば、雨の日でも傘をささずに電車に乗ることができ、通勤・通学のストレスが大幅に軽減されます。また、猛暑の日や凍えるような寒い日でも、快適に移動できるのは大きな魅力です。

さらに、タワーマンションの低層階や敷地内に、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、クリニック、ドラッグストア、保育園、レストランといった生活利便施設が併設されているケースも少なくありません。これにより、生活に必要な用事のほとんどを敷地内や徒歩圏内で済ませることができ、まるで一つの「街」のような利便性を享受できます。時間を有効活用したいビジネスパーソンや、小さなお子様がいて遠出が難しいファミリー層にとって、この「コンパクトシティ」のような環境は非常に魅力的です。

⑤ 社会的なステータスを感じられる

タワーマンションに住んでいることは、一つの社会的なステータスとして認識されることがあります。もちろん、住まいをステータスシンボルとして捉えるかどうかは個人の価値観によりますが、多くの人にとって憧れの対象であることは事実です。

友人や同僚に自宅の場所を伝えた際に、一目置かれたり、感心されたりすることもあるでしょう。また、素晴らしい眺望や豪華な共用施設に友人を招いた際には、誇らしい気持ちになるかもしれません。

このような心理的な満足感や高揚感も、タワーマンションが提供する価値の一つと言えます。日々の仕事へのモチベーション向上につながったり、自己肯定感を高めたりする効果も期待できるかもしれません。ただし、ステータスを過度に意識するあまり、身の丈に合わない家賃の物件を選んでしまうと生活が苦しくなるため、あくまで付加価値の一つとして捉えるのが賢明です。

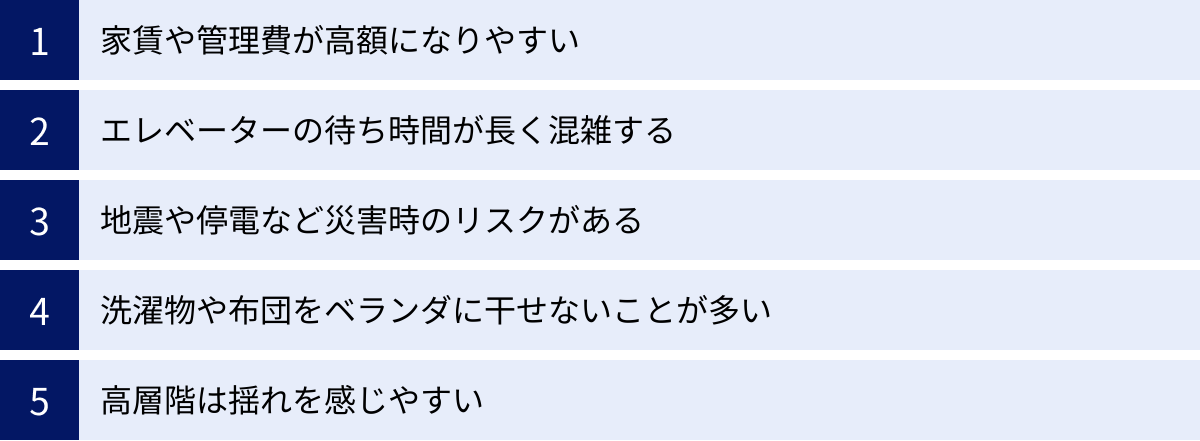

タワーマンションに賃貸で住む5つのデメリット

多くのメリットがある一方で、タワーマンションには特有のデメリットや注意点も存在します。憧れだけで入居を決めると、後で「こんなはずではなかった」と後悔する可能性もあります。ここでは、契約前に必ず知っておくべき5つのデメリットについて、具体的な対策とあわせて詳しく解説します。

① 家賃や管理費が高額になりやすい

タワーマンションの最も大きなデメリットは、やはり費用の問題です。家賃はもちろんのこと、管理費や共益費も一般的なマンションに比べて高額になる傾向があります。

家賃が高い理由は複数あります。まず、駅直結や都心部といった利便性の高い一等地に建てられることが多く、土地代が価格に反映されます。また、免震・制震構造などの高度な建築技術や高品質な建材が使われるため、建築コスト自体が高くなります。

さらに、見落としがちなのが管理費・共益費の高さです。コンシェルジュサービスの人件費、24時間有人管理の警備費、フィットネスジムやプールの維持管理費、スカイラウンジの光熱費、多数のエレベーターのメンテナンス費用、大規模な清掃費用など、豪華な共用施設やサービスを維持するためには相応のコストがかかります。これらの費用はすべて管理費として居住者が負担することになります。家賃に加えて、毎月数万円単位の管理費がかかることも珍しくありません。

駐車場を借りる場合、その料金も周辺相場より高めに設定されていることが多いです。タワーマンションを選ぶ際は、家賃だけでなく、管理費や駐車場代を含めた「月々の総支払額」で予算を考えることが極めて重要です。

② エレベーターの待ち時間が長く混雑する

数百戸、場合によっては千戸を超える人々が一つの建物に住むタワーマンションでは、エレベーターが重要なライフラインとなります。しかし、これが時としてストレスの原因になることもあります。

特に、朝7時〜9時頃の通勤・通学ラッシュの時間帯は、エレベーターが非常に混雑します。乗り場には長蛇の列ができ、何台か見送らないと乗れないこともあります。高層階に住んでいる場合、各階に停まりながら昇り降りするため、エントランスにたどり着くまでに予想以上の時間がかかる可能性があります。時間に余裕を持って家を出る習慣が必要になるでしょう。

この問題に対応するため、最近のタワーマンションでは、高層階用と低層階用にエレベーターを分離したり、乗る前に階数を指定すると最も効率的なエレベーターが自動で配車される「行先階予約システム」を導入したりするなどの工夫がされています。しかし、それでも総戸数に対してエレベーターの台数が少ない物件では、待ち時間が長くなる傾向があります。内見時には、総戸数に対するエレベーターの設置台数(一般的に100戸あたり1基が目安)を確認し、実際に乗ってみて速度や制御方式を体感しておくことをお勧めします。

③ 地震や停電など災害時のリスクがある

最新の技術で建てられているとはいえ、タワーマンションには災害時特有のリスクが存在します。特に地震と停電への備えは不可欠です。

地震に関しては、「長周期地震動」への注意が必要です。これは、ゆっくりとした大きな揺れが長く続く現象で、高層ビルを大きく揺らす特徴があります。免震・制震構造によって建物の倒壊リスクは極めて低いとされていますが、船に乗っているような揺れが数分間続くことがあり、家具の転倒や移動、照明器具の落下などの危険性があります。高層階ほど揺れは大きくなるため、家具の固定は必須です。

また、最も生活に直結するリスクが停電です。停電が発生すると、エレベーターはもちろん、水道水を各戸に送る給水ポンプも停止してしまう可能性があります。高層階に住んでいる場合、エレベーターが止まると階段での昇り降りを余儀なくされ、食料や水の運搬が非常に困難になります。多くのタワーマンションには非常用発電機が備えられていますが、その電力がどの範囲までカバーするのか(一部のエレベーター、給水ポンプ、共用部の照明など)は物件によって大きく異なります。内見時には、非常用発電機の有無と、その稼働範囲を必ず確認しましょう。

これらのリスクに備え、各家庭で最低でも3日分、できれば1週間分の食料や飲料水、簡易トイレ、モバイルバッテリーなどを備蓄しておくことが強く推奨されます。

④ 洗濯物や布団をベランダに干せないことが多い

「太陽の下で洗濯物をカラッと乾かしたい」という方にとって、これは大きなデメリットになる可能性があります。多くのタワーマンションでは、管理規約によってベランダに洗濯物や布団を干すことが禁止されています。

理由は主に2つあります。一つは「景観の維持」です。統一感のある美しい外観を保つため、生活感の出る洗濯物を外から見えないようにする配慮です。もう一つは「安全上の理由」です。高層階では風が非常に強く、洗濯物が飛ばされて落下すると、地上にいる人や車に当たり、重大な事故につながる危険性があります。

そのため、タワーマンションでの洗濯は、浴室暖房乾燥機やドラム式洗濯乾燥機を利用することが前提となります。これらの設備は標準で備わっていることが多いですが、光熱費は天日干しに比べて高くなります。また、窓がほとんど開かない、あるいは開いても少ししか開かない「はめ殺し窓」が採用されている部屋も多く、風通しという点では一般的なマンションに劣る場合があります。ベランダでのガーデニングなどを楽しみたい方も、規約で禁止されていることが多いので注意が必要です。

⑤ 高層階は揺れを感じやすい

地震だけでなく、台風や強風の際にも、高層階では建物の揺れを感じることがあります。これは建物の構造上の特性であり、風の力を受け流すために意図的に揺れるように設計されているため、安全上の問題はありません。

しかし、その揺れが船酔いのような感覚を引き起こし、気分が悪くなる人もいます。特に、高所恐怖症の方や、三半規管が弱い方は、高層階での生活がストレスになる可能性があります。こればかりは個人の体質によるため、可能であれば風の強い日に内見をしてみるか、友人宅などで高層階を体験してみることをお勧めします。

この揺れは、前述の免震・制震・耐震という構造の違いによっても感じ方が異なります。一般的に、免震構造は揺れ自体が少なく、制震構造は揺れ始めは早いものの収まりも早い、耐震構造は揺れが大きくなりやすい、といった特徴があります。自分がどの程度の揺れまで許容できるのかを事前に考えておくことも大切です。

タワーマンション賃貸の費用相場

タワーマンションに住むことを決める上で、最も重要な要素の一つが費用です。ここでは、家賃の相場をエリア別・間取り別に解説するとともに、契約時に必要となる初期費用についても詳しく見ていきます。具体的な金額を把握し、無理のない資金計画を立てましょう。

(※以下に示す家賃相場は、市況により変動します。あくまで目安としてお考えください。)

エリア別の家賃相場

タワーマンションの家賃は、立地するエリアによって大きく異なります。当然ながら、都心部や人気のエリアほど高額になります。ここでは、代表的なエリアの家賃相場を比較してみましょう。

参照:SUUMO、LIFULL HOME’S (2024年5月時点のデータに基づく概算)

| エリア | 特徴 | 1LDKの家賃相場 | 2LDKの家賃相場 |

|---|---|---|---|

| 港区(麻布・六本木・赤坂) | 国内屈指の高級住宅街。外資系企業も多く、国際色豊か。ステータス性が非常に高い。 | 約30万円~50万円 | 約50万円~100万円以上 |

| 中央区(銀座・日本橋・月島) | 伝統と革新が共存するエリア。商業の中心地でありながら、下町情緒も残る。交通の要所。 | 約25万円~40万円 | 約40万円~80万円 |

| 渋谷区(恵比寿・代官山) | トレンドの発信地。おしゃれな店舗が多く、若者から大人まで人気が高い。 | 約28万円~45万円 | 約45万円~90万円 |

| 新宿区(西新宿) | 都庁を擁するビジネス街。超高層ビル群が立ち並び、夜景が美しい。交通アクセスも抜群。 | 約25万円~40万円 | 約40万円~75万円 |

| 江東区(豊洲・有明) | 湾岸エリアの代表格。再開発が進み、新しい街並みが広がる。ファミリー層に人気。 | 約20万円~30万円 | 約30万円~55万円 |

| 武蔵小杉(神奈川県川崎市) | 都心へのアクセスが良く、駅前の再開発でタワーマンションが林立。商業施設も充実。 | 約18万円~28万円 | 約25万円~45万円 |

このように、都心3区(港区、中央区、渋谷区)では1LDKでも家賃30万円以上が一般的であり、2LDK以上になると50万円を超える物件も珍しくありません。一方で、少し都心から離れた湾岸エリアや武蔵小杉などでは、比較的家賃を抑えつつタワーマンションでの生活を実現することが可能です。ご自身の勤務先やライフスタイルに合わせて、どのエリアが最適か検討することが重要です。

間取り別の家賃相場

当然ながら、家賃は部屋の広さ(間取り)によっても大きく変動します。同じエリアのタワーマンションでも、間取りが違えば家賃は数十万円単位で変わります。

| 間取り | 主なターゲット層 | 都心部での家賃相場(目安) |

|---|---|---|

| ワンルーム/1K | 単身者 | 約15万円~25万円 |

| 1LDK | 単身者、カップル | 約25万円~45万円 |

| 2LDK | カップル、DINKS、小規模ファミリー | 約40万円~80万円 |

| 3LDK | ファミリー | 約60万円~150万円以上 |

タワーマンションでは、単身者やカップル向けの1LDK、2LDKの供給が比較的多い傾向にあります。ファミリー向けの3LDK以上となると、物件数も限られ、家賃も非常に高額になります。

また、同じ間取りであっても、階数、方角、眺望(例:パークビュー、リバービュー、シティビュー)、部屋の形(角部屋など)によって家賃は細かく設定されています。一般的に、高層階、南向きや東向き、眺望の良い角部屋ほど家賃は高くなります。低層階と最上階では、同じ間取りでも家賃が1.5倍以上違うというケースも少なくありません。

敷金・礼金など契約時にかかる初期費用

賃貸契約時には、月々の家賃とは別に、まとまった初期費用が必要になります。タワーマンションの場合、家賃が高額なため、初期費用もそれに比例して高くなります。一般的に、初期費用の目安は「家賃の4~6ヶ月分」と言われています。

具体的な内訳は以下の通りです。

- 敷金: 家賃の1~2ヶ月分が相場。家賃滞納や退去時の原状回復費用に充てられる預け金です。

- 礼金: 家賃の0~2ヶ月分が相場。大家さんへのお礼として支払うお金で、戻ってくることはありません。高級物件では1〜2ヶ月分かかることが一般的です。

- 仲介手数料: 家賃の0.5~1ヶ月分 + 消費税。物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料です。

- 前家賃: 入居する月の家賃を前払いで支払います。

- 日割り家賃: 月の途中から入居する場合、その月の日割り家賃が発生します。

- 保証会社利用料: 家賃の0.5~1ヶ月分、または初回数万円。連帯保証人がいない場合や、必須となっている場合に利用します。多くの高級賃貸では利用が必須です。

- 火災保険料: 1.5万円~2万円程度。万が一の火災や水漏れに備える保険です。

- 鍵交換費用: 2万円~5万円程度。セキュリティの高い鍵を使用しているため、一般的な物件より高額になることがあります。

例えば、家賃40万円、管理費3万円の物件で、敷金1ヶ月、礼金1ヶ月、仲介手数料1ヶ月+税の場合、

(敷金40万 + 礼金40万 + 仲介手数料44万 + 前家賃43万)+ 保証料・保険料等

となり、初期費用だけで200万円近くかかる可能性も十分に考えられます。

資金計画を立てる際は、これらの初期費用を必ず計算に入れ、余裕を持った準備を進めることが後悔しないための重要なポイントです。

後悔しないタワーマンションの探し方と選び方

憧れのタワーマンション生活を始めてから「思っていたのと違った」と後悔しないためには、物件探しの段階から戦略的に動くことが重要です。ここでは、自分にぴったりの物件を見つけるための探し方と、賢い選び方のポイントを解説します。

ライフスタイルに合う希望条件を明確にする

タワーマンションと一括りに言っても、その個性は様々です。やみくもに物件を探し始める前に、まずはご自身のライフスタイルを振り返り、「新しい住まいに何を求めるのか」という希望条件を明確にすることが、成功への第一歩です。

以下の項目について、優先順位をつけながら書き出してみましょう。

- 予算: 家賃だけでなく、管理費や駐車場代を含めた「月々の総支払額」の上限を決めましょう。無理のない範囲で設定することが大切です。

- エリア・沿線: 通勤・通学時間や、よく利用する駅からのアクセスを考えます。「絶対に30分以内」「〇〇線が使えること」など、具体的な条件を決めます。

- 間取り・広さ: 一人暮らしか、二人暮らしか、子供がいるのか。ライフステージによって必要な部屋数や広さは異なります。将来的な家族構成の変化も少し考慮に入れると良いでしょう。

- 重視する共用施設: 「フィットネスジムは必須」「ゲストルームがあると嬉しい」「コンシェルジュサービスはなくても良い」など、自分にとって本当に必要な施設は何かを考えます。利用しない施設の維持費まで負担するのは無駄になってしまいます。

- 階層: 眺望を最優先するなら高層階、外出のしやすさを取るなら低層階など、後述する階層ごとの特徴を理解した上で希望を決めます。

- 周辺環境: スーパーやコンビニ、病院などの生活利便施設、公園や緑地の有無、子供がいる場合は学校や保育園へのアクセスなど、生活する上で欠かせない要素をリストアップします。

- その他: 「ペット可」「楽器相談可」「事務所利用可」など、特別な条件があれば忘れずに加えます。

「なぜ自分はタワーマンションに住みたいのか?」という根本的な動機を掘り下げてみることも有効です。例えば、「通勤時間を短縮してプライベートな時間を確保したい」のであれば駅直結の利便性が最優先ですし、「最高の夜景を眺めながらリラックスしたい」のであれば眺望や方角が最も重要な条件になります。この軸がブレなければ、数多くの物件情報に惑わされず、自分に合った選択がしやすくなります。

階層ごとのメリット・デメリットを理解する

タワーマンションの大きな特徴は、住む階層によって住み心地が大きく異なる点です。低層階、中層階、高層階、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、自分のライフスタイルに最適な階層を選びましょう。

| 階層 | メリット | デメリット | おすすめな人 |

|---|---|---|---|

| 低層階 | ・エレベーターの待ち時間が短い ・外出が容易 ・災害時に避難しやすい ・家賃が比較的安い |

・眺望や日当たりが期待できない場合がある ・外からの視線や騒音が気になることがある ・虫が入りやすい可能性がある |

・小さな子供がいるファミリー ・外出や来客が多い人 ・災害時のリスクを少しでも減らしたい人 |

| 中層階 | ・眺望と利便性のバランスが良い ・適度な高さで安心感がある ・高層階よりは家賃が手頃 |

・良くも悪くも特徴が薄いと感じる場合がある ・エレベーターの待ち時間が中途半端に長くなることがある |

・眺望も利便性も捨てがたいバランス重視の人 ・初めてタワーマンションに住む人 |

| 高層階 | ・最高の眺望と開放感 ・日当たり、風通しが非常に良い ・虫がほとんど入ってこない ・外からの騒音が届きにくい |

・地震や強風による揺れを感じやすい ・エレベーターの待ち時間が長い ・災害時の避難や復旧に時間がかかる ・家賃が最も高い |

・眺望やステータスを最優先する人 ・静かな環境で集中したい人 ・虫が苦手な人 |

低層階の特徴

一般的に3階から10階あたりを指します。最大のメリットは、地上とのアクセス性の良さです。エレベーターの待ち時間も短く、忘れ物をしても気軽に取りに帰れます。万が一の地震や火災でエレベーターが停止しても、階段での避難が比較的容易であるため、安心感を重視する方や、小さなお子様がいるご家庭に人気があります。また、同じマンション内では家賃が最も安く設定されているため、タワーマンションの共用施設を使いたいがコストは抑えたい、というニーズにも応えられます。

中層階の特徴

11階から20階あたりが目安です。低層階の利便性と高層階の眺望を、バランス良く享受できるのが魅力です。地上から適度に離れているため、外からの視線や騒音も気になりにくくなり、ある程度の眺望も期待できます。高層階ほどの揺れを感じることも少なく、価格も高層階よりは手頃なため、幅広い層から支持される人気の階層です。デメリットが少なく、タワーマンション初心者にもおすすめです。

高層階の特徴

21階以上を指すことが多いです。何と言っても「圧倒的な眺望」が最大のメリットです。夜景や日の出、季節の移ろいを独り占めできる特別感は、何物にも代えがたい価値があります。また、周辺の建物の影響を受けないため日当たりが非常に良く、虫が入ってくる心配もほとんどありません。静かな環境を求める方にも最適です。一方で、デメリットで述べたように、揺れの問題や災害時のリスクは最も高くなる階層です。これらの点を許容できる、眺望至上主義の方に向いています。

おすすめの物件探し方

希望条件が固まったら、いよいよ具体的な物件探しです。効率的に理想の物件を見つけるためには、複数の方法を組み合わせて利用するのがおすすめです。

大手の不動産ポータルサイト(SUUMO、LIFULL HOME’Sなど)

まずは、SUUMOやLIFULL HOME’Sといった大手の不動産ポータルサイトで、希望エリアの物件情報や家賃相場を把握することから始めましょう。掲載物件数が圧倒的に多く、様々な物件を比較検討するのに非常に便利です。

これらのサイトには詳細な絞り込み機能が付いています。「タワーマンション(20階建て以上)」「コンシェルジュサービス」「フィットネスジム付き」「駅徒歩5分以内」といった条件で検索すれば、膨大な情報の中から希望に近い物件を効率的に探し出すことができます。気になる物件を見つけたら、お気に入りに登録してリスト化しておくと、後で不動産会社に問い合わせる際にスムーズです。

タワーマンションに強い不動産会社

ポータルサイトである程度目星をつけたら、次は専門の不動産会社に相談するステップです。特に、「高級賃貸専門」や「タワーマンション専門」を謳っている不動産会社にアプローチすることを強くお勧めします。

これらの専門会社は、タワーマンションに関する深い知識と豊富な経験を持っています。物件の良い点だけでなく、デメリットや注意点、管理規約の細かな内容、住民層の雰囲気といった、ポータルサイトだけでは分からない「生の情報」を提供してくれます。

また、一般には公開されていない「未公開物件」や、退去予定が出たばかりの「先行情報」を扱っているケースもあります。人気物件は公開後すぐに申し込みが入ってしまうため、こうした貴重な情報をいち早く入手できるのは大きなメリットです。信頼できる担当者を見つけ、希望条件を詳細に伝えておけば、条件に合う物件が出た際に優先的に紹介してもらえる可能性も高まります。複数の専門会社に声をかけておくと、より多くのチャンスを得られるでしょう。

内見で必ずチェックしたい7つのポイント

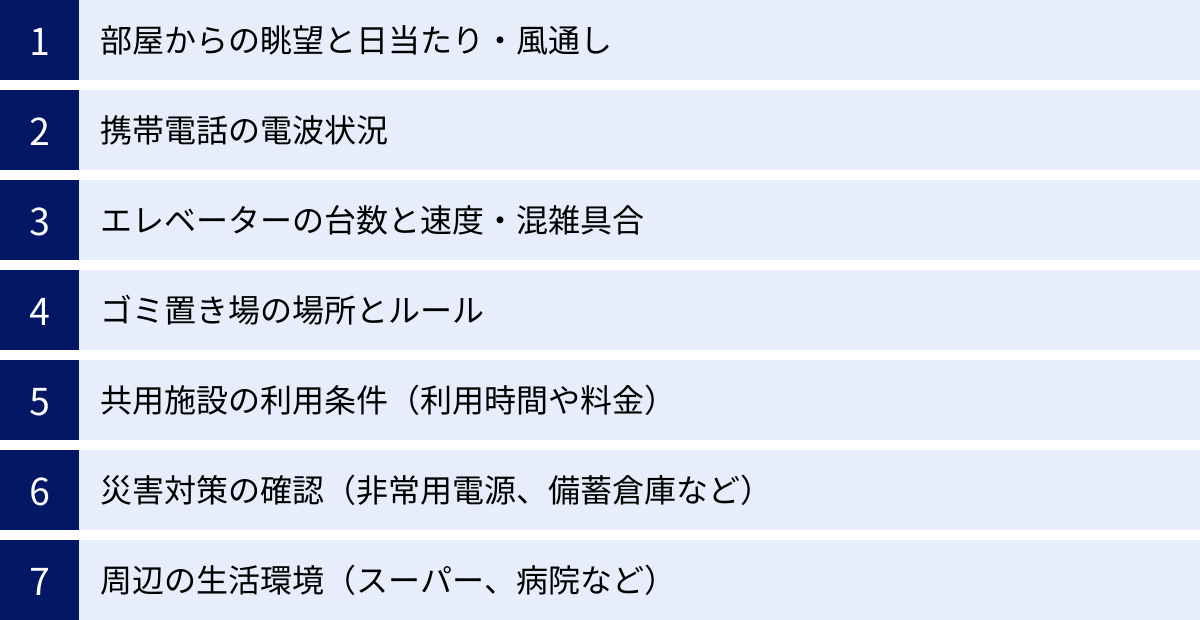

気になる物件が見つかったら、契約前の最終ステップである「内見」に進みます。写真や間取り図だけでは分からない住み心地を体感し、後悔のない選択をするための非常に重要な機会です。ここでは、内見時に必ずチェックすべき7つのポイントを詳しく解説します。

① 部屋からの眺望と日当たり・風通し

タワーマンションの魅力を左右する最も重要な要素の一つが、部屋からの眺めです。パンフレットやウェブサイトの写真だけでなく、必ず自分の目で実際の眺望を確認しましょう。

できれば、時間帯を変えて2回内見するのが理想です。昼間は日当たりの良さや周辺の建物の状況、夜は夜景の美しさを確認できます。「目の前に遮るものがなく最高の眺めだと思ったら、西日が強すぎて夏は過ごしにくい」「夜景は綺麗だが、隣のビルの広告が眩しすぎる」といった発見があるかもしれません。

また、将来的に目の前に新しいビルが建つ計画がないかも重要です。不動産会社の担当者に確認するほか、自治体のホームページで都市計画情報を調べることもできます。

風通しについては、窓がどの程度開くかを確認します。タワーマンション、特に高層階では安全上の理由から、窓が少ししか開かない、あるいは全く開かない「はめ殺し窓」になっている場合があります。自然の風を取り入れたい方は、この点をしっかりチェックしましょう。

② 携帯電話の電波状況

意外と見落としがちですが、非常に重要なのが携帯電話の電波状況です。高層階になるほど、地上からの電波が届きにくくなることがあります。また、コンクリートの厚い構造が電波を遮断してしまうケースもあります。

内見時には、必ずご自身が契約しているキャリアのスマートフォンを取り出し、部屋の隅々でアンテナの立ち具合を確認してください。通話はもちろん、データ通信が問題なくできるかもチェックしましょう。もし電波が弱い場合、生活に大きな支障をきたす可能性があります。物件によっては、電波改善のための屋内アンテナ(フェムトセル)の設置が許可されている場合もあるので、電波状況が悪い場合は不動産会社に相談してみましょう。

③ エレベーターの台数と速度・混雑具合

毎日の生活で必ず利用するエレベーターは、快適性を大きく左右します。まず、総戸数に対してエレベーターの台数が十分かを確認します。前述の通り、一般的には「100戸あたり1基」が目安とされています。

内見時には、実際にエレベーターに乗ってみましょう。エントランスから内見する部屋まで、どのくらいの時間がかかるか、乗り心地や速度は快適かを体感します。高層階用と低層階用に分かれているか、行先階予約システムが導入されているかといった仕様も確認ポイントです。

さらに、不動産会社の担当者に、朝のラッシュ時や夕方の帰宅時間帯の混雑具合をヒアリングしましょう。「朝はエレベーターを2、3台見送るのが当たり前です」といった正直な情報を得られるかもしれません。引越しや大型ゴミの搬出入に使う非常用エレベーターの有無や利用ルールも確認しておくと安心です。

④ ゴミ置き場の場所とルール

24時間ゴミ出し可能な点はタワーマンションの大きなメリットですが、その運用方法は物件によって異なります。内見時には、ゴミ置き場(ダストステーション)にも足を運びましょう。

チェックすべきは、「場所」と「ルール」と「清潔さ」です。各階にあるのか、特定の階に集約されているのかで利便性は大きく変わります。また、24時間可能でも、分別のルールが非常に細かい場合があります。どのような分別が必要か、掲示物などを確認しましょう。

そして、ゴミ置き場が清潔に保たれているかは、そのマンションの管理品質を測るバロメーターになります。悪臭がしたり、ゴミが散乱していたりするようであれば、管理体制に問題がある可能性も考えられます。

⑤ 共用施設の利用条件(利用時間や料金)

フィットネスジムやスカイラウンジなど、魅力的な共用施設に惹かれて入居を決めたものの、「利用ルールが厳しくてほとんど使えなかった」というケースは避けたいものです。

内見の際には、利用したい共用施設の具体的な利用条件を細かく確認しましょう。

- 利用時間: 24時間使えるのか、時間制限があるのか。

- 料金: 無料か、有料か。有料の場合は1回いくらか、月額制か。

- 予約: 予約は必要か。Webで簡単にできるのか、コンシェルジュを通す必要があるのか。

- 同伴者: 友人や家族を同伴できるか。人数制限や追加料金はあるか。

可能であれば、管理規約の写しを見せてもらい、書面で確認するのが最も確実です。実際に施設がどのように利用されているか、雰囲気を見てみるのも良いでしょう。

⑥ 災害対策の確認(非常用電源、備蓄倉庫など)

安心して暮らすために、災害への備えは最も重要なチェックポイントの一つです。特にタワーマンションでは、以下の点を入念に確認してください。

最重要項目は、非常用発電機のスペックです。停電時に、どの設備がどのくらいの時間稼働するのかを必ず確認します。「エレベーターは1基だけ動く」「給水ポンプは72時間稼働する」「各住戸のコンセントも一部使える」など、物件によって性能は雲泥の差があります。

また、防災備蓄倉庫の有無と、その中身(食料、水、簡易トイレなど)も確認しましょう。管理組合としてどのような防災マニュアルを整備しているか、定期的に防災訓練は実施されているかも、そのマンションの防災意識の高さを知る上で参考になります。自治体が公表しているハザードマップで、物件が立地するエリアの浸水リスクや地盤の安全性などを事前に調べておくことも大切です。

⑦ 周辺の生活環境(スーパー、病院など)

最後に、マンションの建物だけでなく、その周辺環境も自分の足で歩いて確認することが重要です。地図上の距離だけでなく、実際に歩いてみて、信号の多さや坂道の有無など、リアルな距離感を体感しましょう。

- 買い物: 最寄りのスーパーやコンビニ、ドラッグストアはどこか。品揃えや価格帯、営業時間はライフスタイルに合っているか。

- 医療機関: 内科や歯科、小児科など、いざという時に頼れる病院が近くにあるか。夜間や休日に対応してくれる救急病院も把握しておくと安心です。

- 公共施設・金融機関: 役所の出張所や郵便局、銀行のATMなどが近くにあると便利です。

- 公園・緑地: 散歩やリフレッシュができる公園が近くにあるか。特に子供がいる家庭では重要なポイントです。

- 街の雰囲気: 平日の昼間と夜、そして休日とで、街の雰囲気は大きく変わることがあります。人通りや騒音のレベルなど、自分が落ち着いて暮らせる環境かどうかを確認しましょう。

タワーマンション賃貸はどんな人におすすめ?

これまで見てきたように、タワーマンションには多くのメリットがある一方で、特有のデメリットや注意点も存在します。最終的に、タワーマンションでの生活が「合う」か「合わない」かは、個人の価値観やライフスタイルによって大きく左右されます。ここでは、どのような人がタワーマンション賃貸に向いているのか、逆に向いていないのか、その特徴をまとめます。

タワーマンション賃貸に向いている人の特徴

以下のような価値観やライフスタイルを持つ人は、タワーマンションでの生活に高い満足感を得られる可能性が高いでしょう。

- 時間と利便性を最優先する人

職住近接を重視し、通勤時間をできるだけ短縮したいビジネスパーソンや共働きのカップルにとって、駅直結・駅近のタワーマンションは理想的な住環境です。敷地内や近隣で生活必需品が揃う利便性は、多忙な日々の時間を有効に活用することにつながります。「時は金なり」を体現したい人にとって、タワーマンションが提供する利便性は家賃以上の価値があると感じられるでしょう。 - セキュリティの高さを重視する人

女性の一人暮らしや、小さなお子様がいるファミリーなど、住まいの安全性を何よりも大切にしたい人にとって、タワーマンションの多重セキュリティシステムや24時間有人管理は大きな安心材料となります。コストをかけてでも安全な環境を手に入れたいと考える人には、非常に向いています。 - ホテルライクなサービスや施設を使いこなしたい人

コンシェルジュに雑事を任せたり、フィットネスジムで日常的に汗を流したり、スカイラウンジで夜景を楽しんだりと、充実した共用施設やサービスを積極的に活用したい人には最適です。住まいを単なる寝に帰る場所ではなく、生活を豊かにするためのプラットフォームとして捉える人は、タワーマンションの魅力を最大限に享受できます。 - 眺望やステータスに価値を見出す人

日々の生活の中で、窓から見える美しい景色に癒されたい、非日常的な空間で暮らしたいという願望が強い人。また、タワーマンションに住むこと自体に社会的なステータスや自己実現の喜びを感じる人。このような感性的な価値や心理的な満足感を重視する人にとって、タワーマンションはかけがえのない選択肢となります。

タワーマンション賃貸に向いていない人の特徴

一方で、以下のような考え方を持つ人は、タワーマンションでの生活にストレスを感じたり、コストパフォーマンスが悪いと感じたりするかもしれません。

- 住居費をできるだけ節約したい人

言うまでもなく、家賃や管理費といった固定費を可能な限り抑えたいと考えている人には、タワーマンションは不向きです。同じエリア、同じ広さであれば、一般的なマンションの方がはるかに安く借りられます。共用施設やサービスに興味がなく、住居はシンプルで良いと考えている人は、他の選択肢を検討する方が賢明です。 - 地震や高所が極端に苦手な人

どれだけ安全性が高いと説明されても、高層階での生活や地震時の特有の揺れに恐怖や不安を感じてしまう人。これは理屈ではなく体質や感覚の問題なので、無理は禁物です。地に足の着いた生活に安心感を覚える人は、低層の住居の方が精神的に安定して暮らせます。 - 自然とのふれあいやアウトドアを重視する人

ベランダで洗濯物や布団を天日干ししたり、ガーデニングや家庭菜園を楽しんだりすることに喜びを感じる人にとって、多くの制約があるタワーマンションは窮屈に感じるでしょう。窓を大きく開けて自然の風を感じたい、土いじりをしたいといったナチュラルなライフスタイルを好む人は、戸建てや低層マンションの方が満足度が高い可能性があります。 - エレベーターの待ち時間や人付き合いが苦手な人

毎朝のエレベーターの混雑や、多くの居住者と顔を合わせることにストレスを感じる人。タワーマンションは大規模な共同体であるため、理事会やイベントなど、住民同士の関わり合いが求められる場面もあります。プライバシーを重視し、あまり人と関わらずに静かに暮らしたいと考える人は、小規模なマンションの方が向いているかもしれません。

まとめ

タワーマンションの賃貸は、多くの人が憧れる魅力的なライフスタイルを実現する選択肢の一つです。ホテルライクな共用施設、高度なセキュリティ、素晴らしい眺望、そして駅直結などの圧倒的な利便性は、他の住居形態では得難い大きなメリットです。

しかしその一方で、高額な家賃や管理費、エレベーターの混雑、災害時の特有のリスク、ベランダが使えないなどの生活上の制約といったデメリットも確かに存在します。これらの光と影の両面を正しく理解することが、後悔しない住まい選びの第一歩です。

タワーマンションでの生活を成功させるための鍵は、ご自身のライフスタイルや価値観と、物件が提供する価値が一致しているかを見極めることにあります。そのためには、まず「なぜタワーマンションに住みたいのか」という動機を明確にし、譲れない希望条件に優先順位をつけることが不可欠です。

そして、気になる物件が見つかったら、必ず入念な内見を行いましょう。部屋からの眺望や電波状況はもちろん、エレベーターの使い勝手、共用施設の利用ルール、そして最も重要な災害対策まで、ご自身の目で確かめ、担当者に質問を尽くすことが大切です。

タワーマンションは、合う人にとっては最高の住環境となり得ますが、合わない人にとっては大きなストレスの原因にもなり得ます。この記事で解説したメリット・デメリット、費用相場、探し方のポイントを参考に、ぜひあなたにとって最高の住まいを見つけてください。