二人暮らしを始めるとき、多くのカップルや新婚夫婦が検討するのが「2LDK」という間取りです。それぞれのプライベート空間を確保しつつ、広いリビングでゆったりと過ごせる2LDKは、快適な新生活の舞台として非常に魅力的です。また、将来のライフスタイルの変化にも対応しやすいため、長く住むことを見据えた選択肢としても人気があります。

しかし、いざ物件を探し始めると、「そもそも2LDKってどんな間取り?」「1LDKや2DKと何が違うの?」「家賃相場はどれくらい?」といった疑問が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。家賃は生活費の大きな割合を占めるため、相場を知らずに部屋探しを始めると、予算オーバーになったり、逆に安さだけで選んで後悔したりする可能性があります。

この記事では、これから2LDKの賃貸物件を探す方に向けて、2LDKの基本的な定義から、他の間取りとの違い、気になる家賃相場、住む上でのメリット・デメリットまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。さらに、ライフスタイル別のおすすめポイントや、失敗しない物件選びのコツ、代表的なレイアウト例も詳しくご紹介します。

この記事を読めば、2LDKに関する知識が深まり、自分たちのライフスタイルに本当に合った、理想の住まいを見つけるための確かな指針が得られるはずです。快適な二人暮らし、そしてその先の未来を見据えた、賢い部屋探しの第一歩をここから始めましょう。

目次

2LDKとはどんな間取り?

物件情報を見ていると当たり前のように目にする「2LDK」という表記ですが、その正確な定義や広さの目安、他の間取りとの具体的な違いを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。理想の部屋を見つけるためには、まず基本となる間取りの知識をしっかりと押さえることが重要です。ここでは、2LDKの定義から広さの目安、そして混同しがちな1LDKや2DKとの違いを分かりやすく解説します。

2LDKの定義

2LDKとは、「2つの居室」と「LDK(リビング・ダイニング・キッチン)」で構成される間取りを指します。アルファベットが示す意味は以下の通りです。

- 2: 居室(寝室や書斎、子ども部屋などに使える部屋)が2つあること

- L: Living(リビング・居間)

- D: Dining(ダイニング・食事室)

- K: Kitchen(キッチン・台所)

つまり、食事をするスペースとくつろぐスペースが一緒になった広い空間(LDK)に加えて、独立した部屋が2つあるのが2LDKの特徴です。

ここで重要なのが「LDK」と表記するための広さの基準です。広告などで間取りを表記する際には、不動産業界の自主規制ルールである「不動産の表示に関する公正競争規約」によって、キッチンのある部屋の広さに応じた最低基準が定められています。

具体的には、居室が2つ以上ある場合、キッチンスペースを含む部屋の広さが「10畳以上」ある場合に「LDK(リビング・ダイニング・キッチン)」と表示できることになっています。もし広さが10畳未満の場合は、後述する「2DK(ダイニング・キッチン)」と表記されます。この「10畳」という基準が、2DKと2LDKを分ける大きなポイントです。

(参照:不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」)

この基準があるおかげで、私たちは「2LDK」と書かれた物件であれば、少なくとも10畳以上の広々としたリビング・ダイニング空間が確保されていると期待できるのです。この空間で、食事を楽しんだり、ソファでくつろいだり、友人を招いたりと、多様な過ごし方が可能になります。

2LDKの広さ・平米数の目安

2LDKと一言でいっても、その専有面積(壁の内側で区切られた住戸の面積)は物件によって様々です。しかし、一般的には50㎡〜65㎡程度の物件が多く見られます。もちろん、これよりコンパクトなものもあれば、70㎡を超えるような広々とした物件も存在します。

広さをイメージしやすくするために、平米数を畳数に換算してみましょう。地域によって1畳の大きさが異なりますが、不動産広告では「1畳=1.62㎡」で計算するのが一般的です。

- 50㎡: 約30.8畳

- 60㎡: 約37.0畳

- 65㎡: 約40.1畳

この畳数には、LDKや2つの居室だけでなく、お風呂、トイレ、洗面所、廊下、収納などもすべて含まれます。例えば60㎡(約37畳)の物件であれば、LDKが12畳、居室がそれぞれ6畳と5畳、残りの14畳が水まわりや廊下、収納といった配分が考えられます。

このように、同じ2LDKでも物件ごとの平米数によって、各部屋の広さや収納の大きさ、廊下の有無などが大きく変わってきます。内見時には、間取り図に記載された平米数と、実際の各部屋の広さの感覚をしっかりと確認することが大切です。特に、リビングの広さだけでなく、2つの居室がそれぞれ何畳あるのか、十分な収納スペースが確保されているか、といった点もチェックしましょう。

他の間取りとの違い

2LDKを検討する際には、他の間取りとの違いを正確に理解し、比較することが不可欠です。特に、1LDK、2DK、3LDKは比較対象としてよく挙げられます。それぞれの間取りの特徴と2LDKとの違いを整理してみましょう。

| 間取り | 居室数 | キッチンスペースの広さ(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 2LDK | 2部屋 | 10畳以上 | 食事とくつろぎの空間が広く、独立した2部屋がある。 |

| 1LDK | 1部屋 | 8畳以上 | 独立した1部屋と、広いLDKがある。一人暮らしや二人暮らし向け。 |

| 2DK | 2部屋 | 6畳以上10畳未満 | 独立した2部屋と、食事スペース兼用のキッチンがある。 |

| 3LDK | 3部屋 | 10畳以上 | 独立した3部屋と広いLDKがある。ファミリー向け。 |

1LDKとの違い

1LDKは「1つの居室」+「LDK(8畳以上)」の間取りです。2LDKとの最も大きな違いは、独立した居室の数が1つか2つかという点です。

- 生活空間の分離: 2LDKでは、夫婦やカップルがそれぞれ自分の部屋を持つことができます。これにより、生活リズムが違ったり、在宅ワークをしたりする場合でも、お互いのプライベートを尊重しやすくなります。一方、1LDKの場合は寝室が1つになるため、常に同じ空間で過ごす時間が長くなります。

- 用途の多様性: 居室が2つある2LDKは、1つを寝室、もう1つを仕事部屋や趣味の部屋、将来の子ども部屋など、多目的に活用できます。1LDKでは、このような使い分けは難しくなります。

- 家賃: 一般的に、部屋数が多い2LDKの方が1LDKよりも家賃は高くなる傾向にあります。

プライベートな時間を重視したい、あるいは仕事と生活の空間をきっちり分けたい二人暮らしなら2LDKが、常に一緒にいる時間を大切にしたいカップルや、家賃を抑えたい場合には1LDKが選択肢となるでしょう。

2DKとの違い

2DKは「2つの居室」+「DK(ダイニング・キッチン)」の間取りです。居室の数は2LDKと同じ「2つ」ですが、キッチンスペースの広さに大きな違いがあります。

- 空間のゆとり: 前述の通り、DKは「6畳以上10畳未満」、LDKは「10畳以上」が基準です。この数畳の違いが、生活の快適さを大きく左右します。2DKでは、ダイニングテーブルを置くと空間が手狭になりがちで、ソファなどの大型家具を置くのは難しい場合があります。一方、2LDKはダイニングセットとソファセットの両方を置けるゆとりがあり、食事の場所とくつろぎの場所を明確に分けられます。

- ライフスタイルの適合性: 友人を招いてホームパーティーを開くなど、リビングでの時間を楽しみたい場合は、広々とした2LDKが適しています。一方、食事は外で済ませることが多く、家では寝るのが中心、家賃を少しでも抑えたいという場合は、2DKでも十分かもしれません。

- 築年数と家賃: 2DKは比較的築年数が古い物件に多く見られ、その分家賃が2LDKよりも安く設定されている傾向があります。リノベーションされてきれいになっている物件もあるため、掘り出し物が見つかる可能性もあります。

「くつろぎの空間」をどれだけ重視するかが、2LDKと2DKを選ぶ上での重要な判断基準となります。

3LDKとの違い

3LDKは「3つの居室」+「LDK(10畳以上)」の間取りです。2LDKとの違いは、居室が1つ多いことです。

- 家族構成への対応: 3LDKは、夫婦の寝室に加えて子ども部屋が2つ確保できるため、子どもが2人いる4人家族などに最適な間取りです。2LDKは、子どもが1人いる3人家族までなら快適に暮らせますが、子どもが2人になると手狭に感じることが多くなります。

- 部屋の活用方法: 3LDKであれば、夫婦の寝室、子ども部屋に加えて、さらに書斎やゲストルーム、収納部屋など、プラスアルファの空間を持つことができます。2LDKでも工夫次第で多目的に使えますが、3LDKほどの余裕はありません。

- 家賃と維持費: 当然ながら、部屋数が多い3LDKの方が2LDKよりも家賃は高くなります。また、部屋が広い分、光熱費や掃除の手間も増える傾向にあります。

現在の家族構成や、将来の家族計画を考慮して、必要な部屋数を判断することが大切です。子どもが2人以上いる、あるいはその計画がある場合は3LDKを、現在は二人暮らしや子どもが一人で、将来的に住み替えも視野に入れている場合は2LDKが現実的な選択肢となるでしょう。

2LDK賃貸の家賃相場

2LDKの賃貸物件を探す上で、最も気になるのが家賃相場です。予算を立て、現実的な物件探しのエリアを絞り込むためには、住みたい地域の家賃相場を把握しておくことが不可欠です。家賃は、エリア(都心か郊外か)、駅からの距離、築年数、設備など様々な要因で変動しますが、ここではまず全国的な傾向と、特に需要の高い主要都市・首都圏の家賃相場について、最新のデータを基に見ていきましょう。

全国の家賃相場

全国的な視点で見ると、2LDKの家賃は地域によって大きな差があります。都市部、特に首都圏や関西圏、その他政令指定都市では家賃が高く、地方へ行くほど安くなるのが一般的です。

全国賃貸管理ビジネス協会が発表している「全国家賃動向」(2024年4月度)によると、全国の2LDK・3K・3DKタイプの平均家賃は69,723円となっています。ただし、この数値はあくまで全国平均であり、築年数や広さの異なる様々な物件を含んだものです。実際には、自分の住みたいエリアの相場を個別に確認する必要があります。

(参照:全国賃貸管理ビジネス協会「全国家賃動向」)

例えば、同じ県内でも、県庁所在地の中心部と郊外では数万円単位で家賃が異なることは珍しくありません。また、同じ市内であっても、ターミナル駅の周辺と、各駅停車しか停まらない駅の周辺とでは家賃に差が出ます。

したがって、全国平均はあくまで大まかな目安として捉え、物件探しを本格化させる際には、より詳細なエリアごとの相場を調べることが重要です。インターネットの不動産情報サイトでは、エリアや沿線、駅ごとに間取りを指定して家賃相場を検索できる機能があるため、積極的に活用することをおすすめします。これにより、自分たちの予算でどのようなエリアが狙えるのか、具体的なイメージを掴むことができます。

主要都市・首都圏の家賃相場

ここでは、特に賃貸需要が高い主要な都市部や首都圏における2LDKの家賃相場を見ていきましょう。都市部は利便性が高い分、家賃も高額になる傾向があります。以下の表は、大手不動産情報サイトなどの公開データを基にした、各都市のおおよその家賃相場です。実際の家賃は物件の条件によって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。

| 都市・エリア | 2LDKの家賃相場(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 東京23区 | 18万円~35万円以上 | エリアによる価格差が非常に大きい。港区、渋谷区などの都心部は高額。葛飾区、足立区などは比較的安価。 |

| 横浜市 | 12万円~20万円 | みなとみらいや横浜駅周辺は高め。郊外の区に行くと手頃な物件も見つかる。 |

| さいたま市 | 10万円~16万円 | 大宮駅や浦和駅周辺は人気が高く、相場も高め。都内へのアクセスも良好。 |

| 千葉市 | 9万円~14万円 | 中心部である中央区や、東京寄りのエリアが比較的人気。内陸部や郊外は安価。 |

| 大阪市 | 10万円~18万円 | 北区(梅田)や中央区(なんば)などの中心部は高額。市内でもエリアによって相場は大きく異なる。 |

| 名古屋市 | 9万円~15万円 | 中区(栄)や中村区(名駅)が中心地で相場が高い。地下鉄沿線で利便性の高いエリアが人気。 |

| 福岡市 | 8万円~14万円 | 中央区(天神)や博多区(博多駅)が人気エリア。地下鉄空港線沿線は特に需要が高い。 |

| 札幌市 | 7万円~12万円 | 中央区が最も相場が高い。JRや地下鉄の駅からの距離で家賃が変動する。 |

(※上記相場は各不動産情報ポータルの公開データを参考に作成)

東京23区では、同じ2LDKでもエリアによって倍以上の価格差が生じます。千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区といった都心5区では25万円を超える物件も珍しくありません。一方で、東部の葛飾区や足立区、北部の板橋区や練馬区などでは10万円台後半から探すことも可能です。自分たちの通勤・通学先へのアクセスと家賃のバランスをどこで取るかが、東京で2LDKを探す際の大きなポイントになります。

首都圏(神奈川・埼玉・千葉)では、都心へのアクセスが良いターミナル駅(横浜、大宮、千葉など)周辺は人気が高く、相場も上昇します。しかし、少し都心から離れたり、急行が停まらない駅を選んだりするだけで、家賃を大幅に抑えることが可能です。例えば、「横浜市内で探す」のではなく、「東急東横線沿線で探す」といったように、沿線軸で探してみると、予算内で条件の良い物件が見つかることもあります。

大阪・名古屋・福岡などの地方中核都市でも、中心業務地区や繁華街のあるエリアは家賃が高騰する傾向にあります。これらの都市では、都心部へのアクセスが容易な地下鉄沿線が人気です。どの路線が自分たちのライフスタイルに合っているか、乗り換えの利便性なども考慮してエリアを選ぶと良いでしょう。

家賃相場を調べる際は、単に「〇〇市」と大枠で見るだけでなく、「〇〇区」「〇〇駅」と範囲を絞って検索することが、現実的な物件探しに繋がります。また、駅から徒歩5分以内と15分では家賃が大きく変わるため、「駅徒歩10分以内」など、自分たちが許容できる条件を明確にしておくことも大切です。

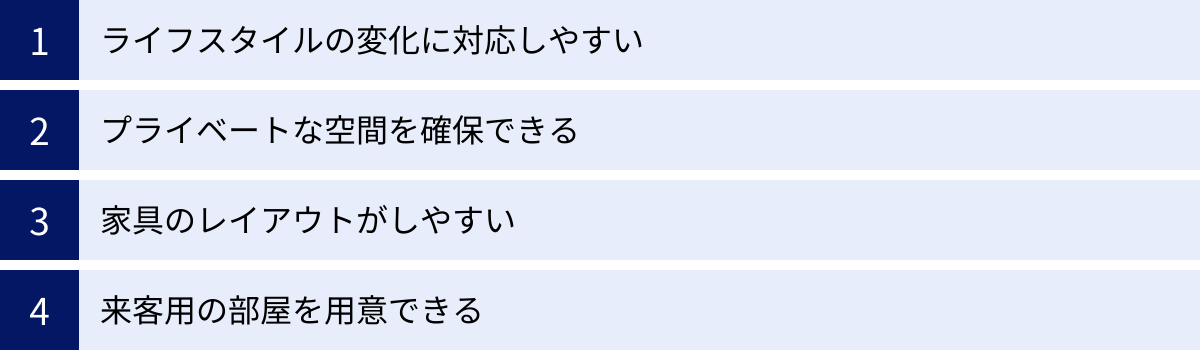

2LDKに住む4つのメリット

2LDKという間取りは、他の間取りにはない多くのメリットを持っています。特に二人暮らしや小さな子どもがいるファミリーにとって、その柔軟性と快適性は大きな魅力となるでしょう。ここでは、2LDKに住むことで得られる代表的な4つのメリットについて、具体的な生活シーンを交えながら詳しく解説します。

① ライフスタイルの変化に対応しやすい

2LDKの最大のメリットは、住む人のライフステージやライフスタイルの変化に柔軟に対応できる点にあります。居室が2つあるという「余裕」が、将来の様々な可能性を受け止めてくれるのです。

例えば、同棲を始めたばかりのカップルの場合。最初は1部屋を共用の寝室、もう1部屋を二人で使う趣味の部屋や収納部屋として活用できます。その後、結婚し、働き方が変わって一方が在宅ワーク中心になったとしましょう。その際は、趣味の部屋をワークスペース(仕事部屋)に転用できます。寝室と仕事部屋を完全に分けることで、生活のオンとオフのメリハリがつき、パートナーの仕事中に生活音で気を遣うといったストレスも軽減されます。

さらに将来、子どもが生まれた場合。赤ちゃんが小さいうちは、リビングに隣接した部屋の引き戸を開け放ち、リビングと一体の広いキッズスペースとして使うことができます。キッチンで料理をしながら子どもの様子を見守れるので安心です。そして子どもが成長し、自分の部屋を欲しがるようになったら、その部屋を子ども部屋として与えることができます。子どもが一人であれば、小学校高学年くらいまで、引っ越すことなく同じ家で暮らし続けることも十分に可能です。

このように、同棲開始から結婚、出産、子育てといったライフイベントや、働き方の変化など、数年単位で起こりうる変化に対して、引っ越しをせずとも間取りの使い方の工夫で対応できるのが2LDKの強みです。短期的な視点だけでなく、中長期的なライフプランを見据えて住まいを選びたい人にとって、2LDKは非常に合理的な選択肢と言えるでしょう。

② プライベートな空間を確保できる

二人以上で暮らす上で、「プライベートな空間の確保」は非常に重要なテーマです。どれだけ仲の良いカップルや夫婦でも、四六時中同じ空間にいると、知らず知らずのうちにストレスが溜まってしまうことがあります。2LDKは、共有のLDKとは別に、各自が一人になれる独立した空間を確保しやすいという大きなメリットがあります。

例えば、夫婦で生活リズムが異なる場合。一方が早起きで、もう一方が夜型というケースでは、寝室が一つしかないと相手を起こさないように気を遣う必要があります。2LDKでそれぞれが個室を持っていれば、相手の睡眠を妨げることなく、自分の時間を過ごすことができます。

また、趣味の違いもプライベート空間の必要性を高める一因です。一方が静かに読書をしたいときに、もう一方は友人とオンラインゲームを楽しみたいかもしれません。そんな時、それぞれが別の部屋にいれば、お互いに気兼ねなく自分の趣味に没頭できます。これは、お互いの個性を尊重し、良好な関係を長く続ける上で非常に大切なことです。

在宅ワークが普及した現代においては、このメリットはさらに大きな意味を持ちます。リビングで仕事をしていると、パートナーの生活音やテレビの音が気になって集中できない、オンライン会議中に家族が映り込んでしまう、といった問題が起こりがちです。2LDKで独立した仕事部屋を確保できれば、仕事の効率が上がるだけでなく、精神的な安定にも繋がります。

時には、喧嘩をして少し距離を置きたいときもあるでしょう。そんな時に、一時的に籠もれる自分の部屋があるかないかは、心の余裕に大きな差を生みます。2LDKは、単に物理的なスペースを提供するだけでなく、二人暮らしにおける「精神的な緩衝材」としての役割も果たしてくれるのです。

③ 家具のレイアウトがしやすい

2LDKの多くは、LDKが10畳以上の広さを持っているため、家具のレイアウトの自由度が高いというメリットがあります。1LDKや2DKではスペースの制約から諦めざるを得なかった、憧れのインテリアを実現できるかもしれません。

広いLDKには、食事をするためのダイニングテーブルセットと、テレビを見たりくつろいだりするためのソファセットの両方を、ゆったりと配置することが可能です。これにより、「食事の空間」と「くつろぎの空間」を明確にゾーニングでき、メリハリのある生活を送れます。友人を招いた際も、ダイニングでおしゃべりを楽しんだ後、リビングのソファでリラックスする、といった過ごし方ができます。

また、居室が2つあることもレイアウトの自由度を高めます。例えば、一つの部屋を純粋な寝室として、ベッドとサイドテーブルだけを置くシンプルな空間に。そしてもう一つの部屋は、壁一面に本棚を設置した書斎にしたり、大きなデスクとPCを置いたワークスペースにしたり、あるいはトレーニング器具を並べたフィットネスルームにしたりと、ライフスタイルに合わせて部屋の役割を特化させることができます。

家具の配置を考える際は、LDKの形状(縦長か横長か)も重要なポイントです。壁面が多い縦長リビングなら、壁に沿ってテレビボードや収納家具を配置しやすく、レイアウトが比較的簡単です。一方、窓が大きく開放的な横長リビングは、光を活かした明るい空間づくりが楽しめます。

このように、空間に余裕がある2LDKは、単に物を置けるだけでなく、「どのように暮らしたいか」という理想を形にしやすい間取りです。インテリアにこだわりたい人、自分たちらしい空間を創り上げたい人にとって、このメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

④ 来客用の部屋を用意できる

友人や家族が泊まりに来る機会が多い人にとって、2LDKは非常に便利な間取りです。居室が2つあるため、1部屋をゲストルーム(来客用の部屋)として使うことができます。

1LDKやワンルームの場合、来客があるとリビングや自分の寝室に布団を敷いて寝てもらうことになります。これでは、ゲストもホストも落ち着かず、お互いに気を遣ってしまいがちです。特に、親や親戚が泊まりに来る場合は、プライベートな空間である寝室を見られることに抵抗を感じる人もいるでしょう。

2LDKであれば、普段は書斎や趣味の部屋として使っている部屋を、来客時だけゲストルームにすることができます。独立した部屋で寝てもらうことで、ゲストは気兼ねなくリラックスでき、ホスト側も普段通りの生活リズムを崩さずに済みます。夜中にトイレに行く音なども気になりにくく、お互いのプライバシーが守られます。

特に、実家が遠方にあるカップルや夫婦にとっては、このメリットは大きいです。帰省の代わりに親が遊びに来てくれる際も、快適に宿泊してもらえる環境があれば、安心して招待できます。

もちろん、常に1部屋を来客専用にする必要はありません。普段は空けておき、必要な時だけ使うという柔軟な運用が可能です。エアベッドや来客用の布団セットを用意しておけば、いつでもゲストを迎え入れることができます。「おもてなし」の心遣いを形にできるのも、2LDKが持つ魅力の一つです。

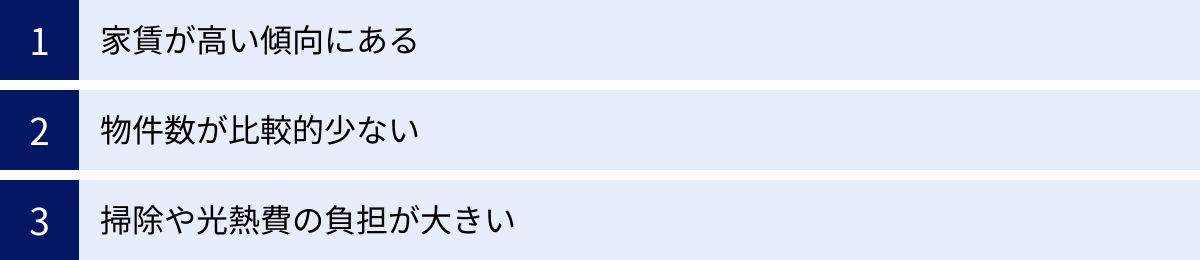

2LDKに住む3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、2LDKにはいくつかのデメリットも存在します。契約してから後悔しないためには、良い面だけでなく、注意すべき点もしっかりと理解しておくことが重要です。ここでは、2LDKに住む上で考慮すべき3つの主なデメリットを解説します。

① 家賃が高い傾向にある

2LDKの最も大きなデメリットは、1LDKや2DKといった他の間取りに比べて家賃が高い傾向にあることです。部屋数が多く、専有面積も広くなるため、これは当然の結果と言えます。

例えば、同じエリア、同じような築年数・駅徒歩の物件で比較した場合、1LDKの家賃が10万円なら、2LDKは12万円~14万円程度になるなど、数万円単位での差が出ることが一般的です。この差額は月々の支出に直接影響するため、自分たちの収入や生活費とのバランスを慎重に考える必要があります。

家賃だけでなく、契約時の初期費用(敷金、礼金、仲介手数料など)も家賃を基準に計算されるため、同様に高くなります。 例えば、家賃1ヶ月分が礼金として設定されている場合、家賃が3万円高ければ、礼金も3万円多く支払う必要があります。引っ越しには何かと物入りなため、初期費用の負担増は大きなデメリットとなり得ます。

このデメリットを乗り越えるためには、まず自分たちが毎月無理なく支払える家賃の上限を明確に設定することが大切です。一般的に、家賃は手取り月収の3分の1以内が目安とされています。その上で、希望エリアの家賃相場を調べ、予算内で探せるかどうかを確認しましょう。もし予算オーバーしてしまう場合は、エリアを少し郊外にずらす、駅からの徒歩分数を延ばす、築年数の条件を緩和するなど、何らかの妥協点を見つける必要があります。「広さ」と「家賃」はトレードオフの関係にあることを理解し、自分たちにとっての優先順位を決めることが、賢い物件選びの鍵となります。

② 物件数が比較的少ない

意外に思われるかもしれませんが、2LDKは賃貸市場全体で見ると、物件数が比較的少ない傾向にあります。

賃貸物件の供給は、需要の多い単身者向けのワンルームや1K、1LDK、そして分譲からの賃貸も多いファミリー向けの3LDK以上に集中しがちです。その中間に位置する2LDKは、ターゲット層が二人暮らしや子ども一人のファミリーなどに限定されるため、供給戸数そのものが多くないのです。

このため、特に都心部や人気のある駅周辺など、需要の高いエリアでは、希望の条件に合う2LDK物件を見つけるのに苦労することがあります。インターネットで検索しても、ヒットする件数が少なく、すぐに選択肢が尽きてしまうかもしれません。良い物件が出ても、競争率が高く、すぐに他の人に決まってしまうことも珍しくありません。

この「物件数の少なさ」というデメリットに対処するには、いくつかの工夫が必要です。

- 探し始める時期を早める: 引っ越し希望時期の2~3ヶ月前から、こまめに不動産情報サイトをチェックし始めましょう。良い物件はすぐになくなるため、情報収集のアンテナを常に張っておくことが重要です。

- 探すエリアを広げる: 希望の駅だけでなく、その隣の駅や、同じ沿線の少し離れた駅まで範囲を広げて探してみましょう。少しエリアを変えるだけで、思わぬ掘り出し物が見つかることがあります。

- 複数の不動産会社に相談する: 1社だけでなく、複数の不動産会社に希望条件を伝えておくことで、情報収集のチャネルを増やすことができます。非公開物件を紹介してもらえる可能性もあります。

希望条件に100%合致する完璧な物件を見つけるのは難しいという現実を受け入れ、「これだけは譲れない」という核心的な条件と、「妥協できる」条件を自分たちの中で整理しておくことが、スムーズな物件探しに繋がります。

③ 掃除や光熱費の負担が大きい

部屋が広く、数が増えるということは、それに伴って日々のメンテナンスの手間やコストが増えることを意味します。2LDKは、掃除の手間や光熱費の負担が大きくなるという物理的なデメリットがあります。

まず、掃除についてです。1LDKに比べて部屋が一つ増え、廊下などの共用スペースも広くなるため、掃除機をかける範囲や拭き掃除をする面積が単純に増えます。部屋数が増えれば、それだけホコリが溜まる場所も増え、日々の掃除が負担に感じられるようになるかもしれません。特に、共働きで忙しいカップルや夫婦にとっては、週末の掃除時間が長くなることは悩みの種になり得ます。

次に、光熱費です。最も影響が大きいのは電気代でしょう。リビング、寝室、もう一つの居室と、エアコンを設置する部屋が最大で3部屋になります。夏場や冬場にそれぞれの部屋でエアコンを使用すれば、電気代は当然高くなります。また、照明器具の数も増えるため、その分の電気代もかかります。

もちろん、使わない部屋のエアコンはつけない、照明はこまめに消すといった節約は可能です。しかし、それぞれの部屋を個人のスペースとして活用する場合、どうしても各部屋で電気を使う時間は長くなりがちです。特に在宅ワークで一日中それぞれの部屋で過ごすようなライフスタイルの場合、光熱費の増加は覚悟しておく必要があるでしょう。

このデメリットを軽減するためには、省エネ性能の高い家電を選ぶ、電力会社や料金プランを見直す、窓に断熱シートを貼るなどの工夫が考えられます。物件選びの段階で、断熱性の高い鉄筋コンクリート(RC)造の物件や、ペアガラス(複層ガラス)が採用されている物件を選ぶことも、長期的な光熱費の節約に繋がります。内見の際には、こうした建物の構造や設備にも注目してみると良いでしょう。

2LDKはどんな人におすすめ?

2LDKは、その間取りの特性から、特定のライフスタイルの人々に非常に適しています。広いリビングと独立した2つの居室という構成が、様々なニーズに応えることができるからです。ここでは、具体的にどのような人々に2LDKがおすすめなのか、4つの代表的なケースを挙げて解説します。

二人暮らし(同棲カップル・新婚夫婦)

2LDKが最もおすすめなのが、これから同棲を始めるカップルや、新婚生活をスタートさせる夫婦です。二人暮らしにとって、2LDKは「理想的な間取り」と言っても過言ではありません。

その最大の理由は、「共有空間」と「プライベート空間」の絶妙なバランスが取れる点にあります。広々としたLDKでは、一緒に食事をしたり、ソファで映画を観たりと、二人の楽しい時間を共有できます。一方で、独立した居室が2つあるため、それぞれが自分の部屋を持つことも可能です。

例えば、生活リズムが異なるカップルの場合。一方が早く寝たい日でも、もう一方は自分の部屋で趣味の時間を楽しむことができます。在宅勤務が必要になった際も、一方は仕事に集中し、もう一方はリビングで気兼ねなく過ごせます。このように、お互いの生活スタイルを尊重し、干渉しすぎない適度な距離感を保つことができるため、ストレスの少ない快適な共同生活を送れます。

また、将来的なライフプランの変化にも柔軟に対応できます。結婚後、子どもが生まれても、一部屋を子ども部屋として使うことで、しばらくは住み続けることが可能です。このように、「今の快適さ」と「将来への備え」を両立できるのが、二人暮らしのカップル・夫婦に2LDKが強く推奨される理由です。収納スペースにも余裕があるため、二人の荷物が増えてもスッキリと片付けやすい点も魅力です。

子どもが一人いる3人家族

子どもが一人いる3人家族にとっても、2LDKは非常にフィットする間取りです。夫婦の寝室と子ども部屋をそれぞれ確保できるため、家族一人ひとりの空間を大切にしながら暮らすことができます。

子どもがまだ小さい乳幼児期には、リビングに隣接した和室や洋室の扉を開け放ち、LDKと一体化した広いプレイスペースとして活用するのがおすすめです。親がキッチンやリビングにいながら、常に子どもの様子に目を配れるので安心です。おもちゃを広げたり、のびのびと遊ばせたりするのに十分なスペースを確保できます。

子どもが成長し、小学生くらいになって自分の部屋が必要になったら、その部屋を子ども部屋として与えます。学習机を置いたり、ベッドを置いたりして、子ども自身のプライベートな空間を作ることで、自立心を育む助けにもなります。「親の空間」と「子どもの空間」を分けることで、家族それぞれのプライベートが尊重されます。

もちろん、子どもが二人以上になると2LDKでは手狭になる可能性が高いため、その場合は3LDK以上への住み替えを検討する必要が出てきます。しかし、「子どもは一人」と決めている家庭や、将来的に住み替えを視野に入れている家庭にとって、2LDKは3人家族が快適に暮らすための十分な広さと機能性を備えた、コストパフォーマンスの良い選択肢と言えるでしょう。

趣味や仕事の部屋が欲しい一人暮らし

一人暮らしで2LDKを選ぶのは、一見すると贅沢に思えるかもしれません。しかし、経済的に余裕があり、生活の質(QOL)を重視する人にとっては、最高の選択となり得ます。特に、趣味や仕事のために専用のスペースを確保したいと考えている人には、2LDKがもたらすメリットは計り知れません。

例えば、在宅で仕事をするフリーランスや会社員にとって、生活空間と仕事空間を完全に分離することは、生産性を高める上で非常に重要です。2LDKであれば、1部屋を完全にオフィス(書斎)として使うことができます。仕事のオンとオフの切り替えがしやすくなるだけでなく、オンライン会議の際に背景を気にする必要もありません。生活感のない空間で、集中して業務に取り組むことができます。

また、趣味に没頭するための部屋を持つことも可能です。

- 音楽・映像鑑賞: 防音性の高い部屋で、スピーカーや大型スクリーンを設置し、自分だけのシアタールームを作る。

- 創作活動: 絵画や模型製作など、道具や材料を広げる必要がある趣味のためのアトリエとして使う。

- フィットネス: トレーニングベンチやエアロバイクなどを置き、自宅で好きな時に運動できるジム空間にする。

- コレクション: フィギュアやスニーカーなど、大切なコレクションを飾るための専用ルームにする。

このように、寝室とは別に「〇〇のための部屋」を確保できるのが、一人暮らしで2LDKに住む最大の魅力です。家賃は高くなりますが、それに見合うだけの充実したプライベート時間と、快適な生活環境を手に入れることができるでしょう。

友人とのルームシェア

友人同士でのルームシェアを考えている人たちにとっても、2LDKは非常に適した間取りです。家賃を折半することで、一人暮らしでは手の届かないような好立地・好条件の広い物件に住める可能性があります。

ルームシェアを成功させる秘訣は、共有スペースとプライベートスペースの明確な分離です。2LDKなら、それぞれが独立した個室を持つことができるため、プライバシーをしっかりと確保できます。自分の部屋で過ごす時間と、LDKで一緒に過ごす時間を使い分けることで、良好な関係を保ちやすくなります。

特に、広々としたLDKがある点は大きなメリットです。一緒に食事をしたり、テレビを見たり、共通の友人を招いたりする共有スペースとして、快適に利用できます。キッチンも広いため、二人で一緒に料理を楽しむこともできるでしょう。

ただし、ルームシェアの場合は、事前にルールを決めておくことが不可欠です。

- 家賃や光熱費の分担方法

- 共有スペース(LDK、風呂、トイレ)の掃除当番

- 友人を招く際のルール

- 生活音に関する配慮

こうした点を事前にしっかりと話し合い、お互いが気持ちよく暮らせる環境を作ることが大切です。プライバシーを確保しつつ、共同生活の楽しさも味わえる2LDKは、ルールを守れる友人同士であれば、非常に魅力的な選択肢となるはずです。

失敗しない2LDK物件の選び方6つのポイント

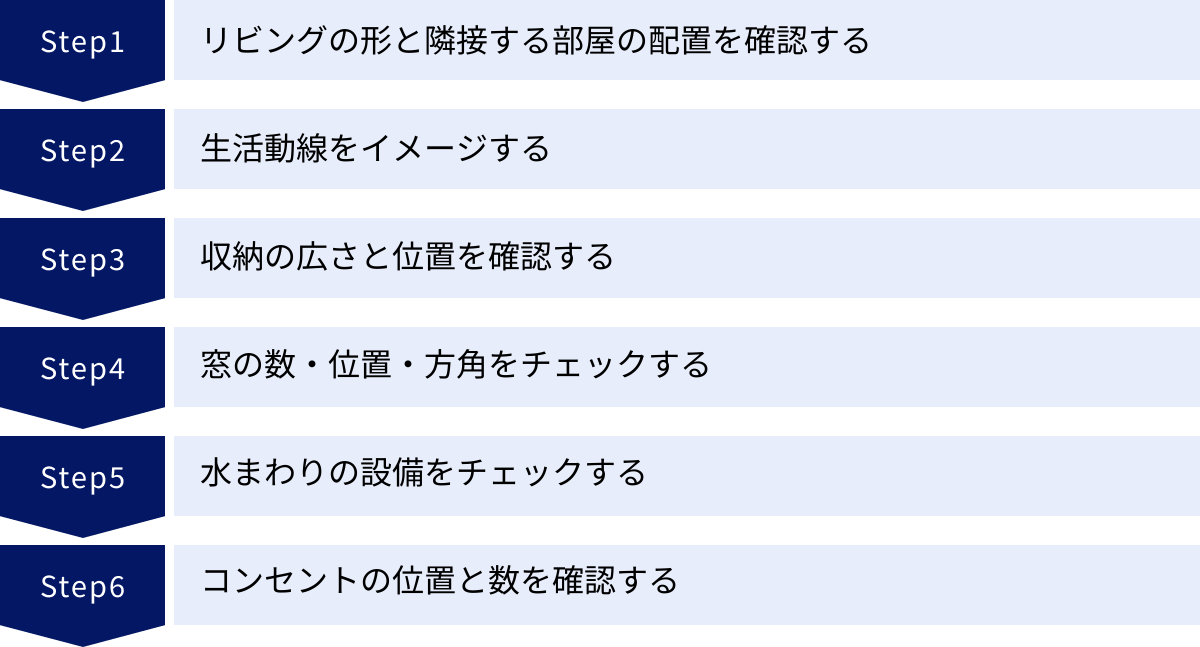

「2LDK」という条件で絞り込んでも、物件によってリビングの形や部屋の配置、収納の量などは様々です。間取り図だけを見て契約してしまうと、実際に住み始めてから「思ったより使いにくい」「家具がうまく置けない」といった後悔に繋がることも少なくありません。ここでは、失敗しない2LDK物件を選ぶために、内見時などに必ずチェックしたい6つの重要なポイントを解説します。

① リビングの形と隣接する部屋の配置を確認する

2LDKの使い勝手を大きく左右するのが、LDKの形と、それに隣接する居室の配置です。特にリビングは過ごす時間が長い場所なので、自分たちのライフスタイルに合っているかを慎重に見極める必要があります。

- リビングの形状: 2LDKのリビングは、大きく「縦長(奥行きがあるタイプ)」と「横長(間口が広いタイプ)」に分けられます。

- 縦長リビング: 壁面が多く、テレビやソファ、収納家具などを配置しやすいのが特徴です。レイアウトが比較的簡単で、初心者でもまとまりのある空間を作りやすいです。ただし、奥のダイニングスペースまで光が届きにくい場合があります。

- 横長リビング: 窓が大きく、リビングダイニング全体が明るく開放的なのが魅力です。一方で、壁面が少なくなるため、家具の配置に工夫が必要になることがあります。

- 隣接する部屋との関係: リビングの隣にある居室が、どのような形で繋がっているかも重要です。

- 引き戸で連結: リビングと隣室を仕切るのが襖や引き戸の場合、扉を開け放てば、二つの空間を一体化させて広々と使うことができます。来客が多い家庭や、子どもを遊ばせるスペースが欲しい場合に便利です。

- 壁とドアで分離: リビングと隣室が完全に壁で仕切られ、ドアで出入りするタイプは、隣室の独立性が高まります。仕事部屋やプライベートな趣味の部屋として使う場合に、リビングの音や気配が気になりにくく、集中しやすい環境を作れます。

自分たちがその家で「どのように過ごしたいか」を具体的にイメージすることが重要です。家族の一体感を重視するなら引き戸で繋がるタイプ、それぞれのプライベートを重視するなら完全に分離されたタイプを選ぶなど、ライフスタイルに合った間取りを選びましょう。

② 生活動線をイメージする

間取り図の上で理想的に見えても、実際に生活してみると動きにくさを感じることがあります。これを避けるためには、内見時に「生活動線」と「家事動線」を具体的にシミュレーションすることが不可欠です。

- 生活動線: 朝起きてから夜寝るまでの一連の動きをイメージしてみましょう。

- 「寝室から起きて、トイレや洗面所に行くまでのルートはスムーズか?」

- 「玄関から帰ってきて、リビングやキッチンまでの間にコートを掛けたり荷物を置いたりする場所はあるか?」

- 「廊下が狭すぎて、二人同時に通るとぶつからないか?」

- 家事動線: 料理、洗濯、掃除といった家事を行う際の動きやすさも重要です。

- 料理: 「キッチンで調理をして、ダイニングテーブルに配膳するまでの動きはスムーズか?冷蔵庫、シンク、コンロの位置関係は使いやすいか(ワークトライアングル)?」

- 洗濯: 「洗濯機置き場からバルコニーの物干し場までの距離は遠くないか?取り込んだ洗濯物をたたむスペースはあるか?」

- 掃除: 「掃除機をかける際に、部屋の隅や家具の裏までコンセントが届くか?収納場所から掃除機を出し入れしやすいか?」

特に、キッチン、洗面所、浴室といった水まわりが近くにまとまっている間取りは、家事動線が短く効率的であるため人気があります。実際に部屋の中を歩き回り、日々の動作を一つひとつ確認することで、図面だけでは分からない使い勝手の良し悪しが見えてきます。

③ 収納の広さと位置を確認する

快適な暮らしを維持するためには、十分な収納スペースが欠かせません。2LDKは比較的収納が多い間取りですが、重要なのは「量」だけでなく、「どこに」「どんなタイプ」の収納があるかです。

- 各部屋の収納: 2つある居室のそれぞれに、クローゼットや押入れなどの収納が備わっているかを確認しましょう。片方の部屋にしか収納がないと、もう片方の部屋が荷物で溢れてしまう可能性があります。

- 収納のタイプと内部: 奥行きや高さ、棚板やハンガーパイプの有無もチェックします。洋服をたくさん持っているならハンガーパイプ付きのクローゼット、布団や季節家電をしまいたいなら奥行きのある押入れが便利です。ウォークインクローゼット(WIC)があれば、収納力は格段に上がります。

- リビング・廊下収納: リビングや廊下に収納スペースがあると非常に便利です。掃除機や日用品のストック、家族で共有するものなどをしまっておくのに役立ち、LDKをすっきりと保つことができます。

- シューズボックス: 玄関のシューズボックス(下駄箱)の容量も忘れずに確認しましょう。二人の靴がすべて収まるか、傘を立てるスペースはあるかなどをチェックします。

「どこで使うものを、どこにしまうか」を具体的に考えながら、収納の配置と容量をチェックすることが、物で溢れないスッキリとした部屋を保つ秘訣です。

④ 窓の数・位置・方角をチェックする

部屋の明るさや風通しは、生活の快適性を大きく左右する要素です。窓の数、位置、そして方角は、日当たりや通風に直結するため、必ず確認しましょう。

- 方角: 一般的に、一日を通して安定した光が入る「南向き」が最も人気です。しかし、ライフスタイルによっては他の向きにもメリットがあります。朝日を浴びて気持ちよく目覚めたいなら「東向き」、午後から夕方にかけて明るい部屋で過ごしたいなら「西向き」、安定した光で書斎などに向いているのは「北向き」です。自分たちの生活リズムに合った方角を選びましょう。

- 採光: リビングだけでなく、2つの居室にもきちんと窓があり、自然光が入るかを確認します。物件によっては、廊下側に配置された部屋に窓がなかったり、あっても非常に小さかったりする「行灯部屋(あんどんべや)」の場合があります。このような部屋は日中でも暗く、閉塞感を感じやすいので注意が必要です。

- 通風: 風通しの良さも重要です。理想的なのは、一部屋に窓が2つ以上あり、風の入口と出口ができる「二面採光」の角部屋です。そうでなくても、玄関や他の部屋の窓を開けたときに、家全体を風が通り抜けるような配置になっているかを確認しましょう。湿気がこもりにくく、カビ対策にもなります。

内見は晴れた日の日中に行くのが基本ですが、可能であれば時間帯を変えて複数回訪れると、光の入り方の変化を確認できてより安心です。

⑤ 水まわりの設備をチェックする

キッチン、浴室、トイレ、洗面所といった水まわりの設備は、毎日使うものだからこそ、その機能性や清潔感が重要になります。古い設備だと、入居後に不便を感じたり、修繕費用がかさんだりすることもあります。

- キッチン:

- コンロの口数(二人暮らしなら2口以上が望ましい)と熱源(ガスかIHか)。

- シンクの広さや深さ(大きな鍋が洗いやすいか)。

- 調理スペースが十分に確保されているか。

- 食器棚や調理器具を置くスペース、収納の容量。

- 浴室:

- 追い焚き機能の有無(二人の入浴時間がずれる場合に非常に便利)。

- 浴室換気乾燥機の有無(雨の日の洗濯物干しやカビ防止に役立つ)。

- シャワーの水圧は十分か。

- トイレ:

- 温水洗浄便座(ウォシュレット)が付いているか。

- バス・トイレが別々になっているか(セパレートタイプか)。

- 洗面所:

- 独立洗面台があるか(朝の身支度がしやすい)。

- シャワー付きの蛇口(洗髪や掃除に便利)。

- 鏡の裏や洗面台の下など、収納スペースは十分か。

これらの設備は、後から自分で交換するのが難しいものも多いため、内見時に一つひとつ動作確認をさせてもらうなど、入念にチェックすることが大切です。

⑥ コンセントの位置と数を確認する

意外と見落としがちですが、生活の利便性を大きく左右するのがコンセントの位置と数です。内見時には、各部屋のどこに、いくつコンセントがあるかを必ず確認しましょう。

- リビング: テレビ、レコーダー、オーディオ機器、インターネットのルーター、スマートフォンの充電器など、多くの電化製品が集まる場所です。テレビを置きたい壁面に十分な数の差込口があるかを確認します。

- キッチン: 冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、ケトルなど、常時接続しておく家電が多いため、専用のコンセントが必要です。調理家電を使うためのコンセントも使いやすい位置にあるかチェックしましょう。

- 居室(寝室・書斎): ベッドサイドにスマートフォンの充電や間接照明用のコンセントがあるか。デスク周りにPCやモニター、プリンターなどを接続するのに十分な数があるか。

- その他: エアコン用の専用コンセントが各部屋にあるか、掃除機を使う際に廊下や部屋の隅々まで届く位置にあるかも確認ポイントです。

家具の配置をイメージしながら、「この場所にこれだけのコンセントが必要だ」と具体的にシミュレーションすることが重要です。コンセントが不足していると、延長コードや電源タップだらけになり、見た目が悪いだけでなく、タコ足配線による火災のリスクも高まります。

2LDKの代表的な間取りレイアウト3選

2LDKの使い勝手は、リビングダイニング(LDK)の形状によって大きく変わります。物件を探す際には、間取り図を見てどのタイプに当てはまるかを把握し、自分たちのライフスタイルに合ったレイアウトをイメージすることが重要です。ここでは、2LDKの代表的な3つのレイアウトタイプについて、それぞれの特徴とメリット・デメリットを解説します。

① 横長リビングタイプ

横長リビングタイプは、バルコニーに面した窓の間口が広く、リビングとダイニングが横並びに配置されるのが特徴です。LDK全体に光が届きやすく、非常に明るく開放的な空間になります。

- 特徴とメリット:

- 圧倒的な開放感と採光: LDKの長辺が窓に面しているため、室内が非常に明るくなります。日中は照明をつけなくても快適に過ごせる時間が長く、電気代の節約にも繋がります。

- ゾーニングのしやすさ: 窓側をリビングスペース、キッチン側をダイニングスペースというように、空間の役割を自然に分けやすいのがメリットです。家具の配置によって、生活にメリハリが生まれます。

- 家具レイアウトの自由度: ダイニングセットとソファセットを置いても圧迫感が少なく、ゆったりとしたレイアウトが可能です。窓からの景色を楽しみながらソファでくつろぐ、といった贅沢な時間を過ごせます。

- デメリットと注意点:

- 「行灯部屋」の存在: 横長リビングの間取りでは、リビングに隣接していないもう一方の居室が、廊下側に配置されることが多くなります。この部屋には窓がなかったり、あっても廊下に面した小さな窓だけだったりするため、日当たりや風通しが悪くなりがちです。この「行灯部屋」を寝室として使う場合は、湿気対策や照明の工夫が必要になります。

- 壁面の少なさ: 窓が大きい分、壁の面積が少なくなります。そのため、背の高い本棚やキャビネットなどの収納家具を置く場所が限られてしまう可能性があります。

【こんな人におすすめ】

日当たりの良さと開放感を最優先したい人、リビングで過ごす時間が長く、明るい空間でリラックスしたいカップルや夫婦におすすめです。行灯部屋の存在を許容できるかどうかが、このタイプを選ぶ上での大きなポイントになります。

② 縦長リビングタイプ

縦長リビングタイプは、バルコニーに面した窓に対して、リビング空間が奥に長く伸びているのが特徴です。玄関側の廊下からキッチン、ダイニング、リビングが一直線上に配置されることが多く、日本のマンションでは一般的な間取りです。

- 特徴とメリット:

- 壁面が多く家具を配置しやすい: LDKの左右が壁になっているため、テレビボードやソファ、収納家具などを壁に沿って配置しやすく、レイアウトに悩みづらいのが利点です。デッドスペースが生まれにくく、空間を効率的に使えます。

- 全居室が明るい傾向: このタイプの間取りでは、LDKに隣接する居室もバルコニーに面していることが多くなります。その結果、2つの居室とリビングのすべてに窓があり、どの部屋も明るく風通しが良いという大きなメリットが生まれます。「行灯部屋」を避けたい人には最適な選択肢です。

- プライベート感の確保: リビングが廊下から奥まった位置にあるため、玄関を開けてもリビングまで見通しにくく、プライバシーが保たれやすいという側面もあります。

- デメリットと注意点:

- 奥が暗くなりがち: 縦に長いため、窓から遠いキッチンやダイニングスペースには光が届きにくく、日中でも照明が必要になることがあります。

- 動線の確保: 家具の配置によっては、リビングの中央が通路のようになってしまい、落ち着かない空間になる可能性があります。ソファやテーブルのサイズに注意し、人がスムーズに通れる動線を確保する工夫が必要です。

【こんな人におすすめ】

すべての部屋に明るさが欲しい人、レイアウトのしやすさを重視する人におすすめです。手前にダイニング、奥にリビングという配置が基本となり、まとまりのある機能的な空間を作りやすいタイプです。

③ 独立タイプ

独立タイプは、LDKと2つの居室が廊下によって明確に隔てられているのが特徴です。田の字型プランとも呼ばれ、各部屋のプライバシーが非常に高くなります。

- 特徴とメリット:

- 高いプライバシー性: LDKと各居室が完全に独立しているため、家族間でもプライベートな空間をしっかり確保できます。例えば、リビングでテレビを見ていても、寝室や書斎には音が響きにくく、お互いの時間を邪魔しません。在宅ワークや受験勉強など、集中したい場面が多い家庭に適しています。

- 生活音の軽減: 廊下が緩衝材の役割を果たすため、生活音が他の部屋に伝わりにくい構造です。来客時に、プライベートな居室を見られる心配もありません。

- 明確なゾーニング: 「くつろぐ場所(LDK)」「寝る場所(寝室)」「仕事をする場所(書斎)」といったように、各部屋の役割が明確になり、生活にメリハリが生まれます。

- デメリットと注意点:

- 廊下面積による圧迫感: 廊下が占める面積が大きくなる分、LDKや各居室の有効面積が狭くなる傾向があります。同じ専有面積の他のタイプと比べて、部屋が少し狭く感じられるかもしれません。

- コミュニケーションの希薄化: 家族がそれぞれの部屋に籠もりがちになり、コミュニケーションが取りにくくなる可能性も指摘されます。家族の一体感を重視する場合には、少し寂しく感じられるかもしれません。

【こんな人におすすめ】

家族それぞれのプライバシーを最優先したい人、仕事とプライベートをきっちり分けたい在宅ワーカー、ルームシェアをする場合などにおすすめです。各々が自立したライフスタイルを送る場合に、最も快適さを感じられる間取りと言えるでしょう。