賃貸物件を探す際に、初期費用や毎月の固定費は誰もが気になるポイントです。「できるだけコストを抑えて、快適な住まいを見つけたい」と考えるのは当然のことでしょう。そんな中、選択肢の一つとして注目を集めているのが「UR賃貸住宅」です。

UR賃貸住宅は、礼金や仲介手数料が不要であることから「初期費用が安い」というイメージが広く浸透しています。しかし、その一方で「入居には審査がある」「古い物件が多いのでは?」といった疑問や不安の声も聞かれます。

この記事では、UR賃貸住宅について、その基本的な仕組みから具体的なメリット・デメリット、初期費用の内訳、入居資格、そして申し込みから入居までの流れまで、あらゆる角度から徹底的に解説します。一般的な賃貸住宅との違いを明確にしながら、UR賃貸が本当に自分に合った選択肢なのかを判断するための情報を提供します。

この記事を最後まで読めば、UR賃貸に関する漠然としたイメージが明確な知識に変わり、あなたの住まい探しにおける有力な選択肢として検討できるようになるでしょう。

目次

UR賃貸住宅とは?

UR賃貸住宅とは、独立行政法人都市再生機構(Urban Renaissance Agency)、通称「UR都市機構」が管理・運営する公的な賃貸住宅のことです。かつて「公団住宅」と呼ばれていたものが、現在はUR賃貸住宅として全国に約70万戸存在し、多くの人々の暮らしを支えています。

UR都市機構は、国の政策に基づき、都市の再生や居住環境の整備を目的として設立された公的機関です。そのため、UR賃貸住宅の運営は営利を第一の目的としていません。国民の生活の安定と福祉の向上に貢献することを目指しており、その方針が一般的な民間賃貸住宅との様々な違いに表れています。

例えば、入居者の負担を軽減するための独自の料金体系や、多様なライフスタイルに対応する支援制度、そして長期間にわたって安心して暮らせるための頑丈な建物構造と良好な住環境などがその特徴です。単に住む場所を提供するだけでなく、子育て世帯から高齢者まで、あらゆる世代が快適に暮らせるコミュニティづくりを目指している点も、UR賃貸住宅の大きな特色と言えるでしょう。

一般的な賃貸住宅との違い

UR賃貸住宅と一般的な民間賃貸住宅の最も大きな違いは、その運営主体と目的にあります。UR賃貸が公的機関によって運営されるのに対し、一般的な賃貸住宅は民間の不動産会社や大家さんが利益を目的として運営しています。この根本的な違いが、契約条件や費用、管理体制など、様々な側面に影響を与えています。

具体的にどのような違いがあるのかを理解するために、以下の表で主要な項目を比較してみましょう。

| 項目 | UR賃貸住宅 | 一般的な賃貸住宅(民間) |

|---|---|---|

| 運営主体 | 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構) | 不動産会社、オーナー(大家)など |

| 礼金 | 不要 | 家賃の0~2ヶ月分が一般的 |

| 仲介手数料 | 不要 | 家賃の0.5~1ヶ月分+消費税が一般的 |

| 更新料 | 不要 | 1~2年ごとに家賃の1ヶ月分程度が一般的 |

| 保証人 | 原則不要 | 必要(または保証会社の利用が必須) |

| 火災保険 | 任意加入(ただし加入を推奨) | 加入が必須の場合が多い |

| 鍵交換費用 | 貸主(UR)負担 | 借主負担が一般的 |

| 入居資格 | 収入や貯蓄額などの条件あり | 保証会社の審査が中心 |

| 管理体制 | UR都市機構による直接管理 | 管理会社またはオーナーによる管理 |

この表からもわかるように、UR賃貸住宅は契約時の初期費用や更新時の費用が大幅に抑えられる点が最大の特徴です。礼金、仲介手数料、更新料、保証人(保証会社利用料)がすべて不要なため、「4ナシ」物件とも呼ばれています。これは、営利を目的としない公的機関ならではのメリットと言えるでしょう。

一方で、誰でも無条件で入居できるわけではなく、安定した居住を確保する観点から、申込者本人に一定の収入または貯蓄があることが求められます。 これがUR賃貸独自の「入居資格審査」です。民間の賃貸物件では、申込者本人に収入がなくても連帯保証人の収入で審査を通過できるケースがありますが、UR賃貸では申込者自身の支払い能力が問われる点が異なります。

また、管理体制にも違いがあります。UR賃貸はすべてUR都市機構が一元的に管理しており、物件の清掃やメンテナンス、トラブル対応などの品質が一定に保たれやすいという安心感があります。一方、民間賃貸は管理会社やオーナーによって管理の質にばらつきが見られることがあります。

このように、UR賃貸住宅と一般的な賃貸住宅には、それぞれに異なる特徴があります。どちらが良い・悪いということではなく、自身の経済状況やライフプラン、住まいに求める条件などを考慮し、どちらの特性が自分にとってよりメリットが大きいかを判断することが重要です。

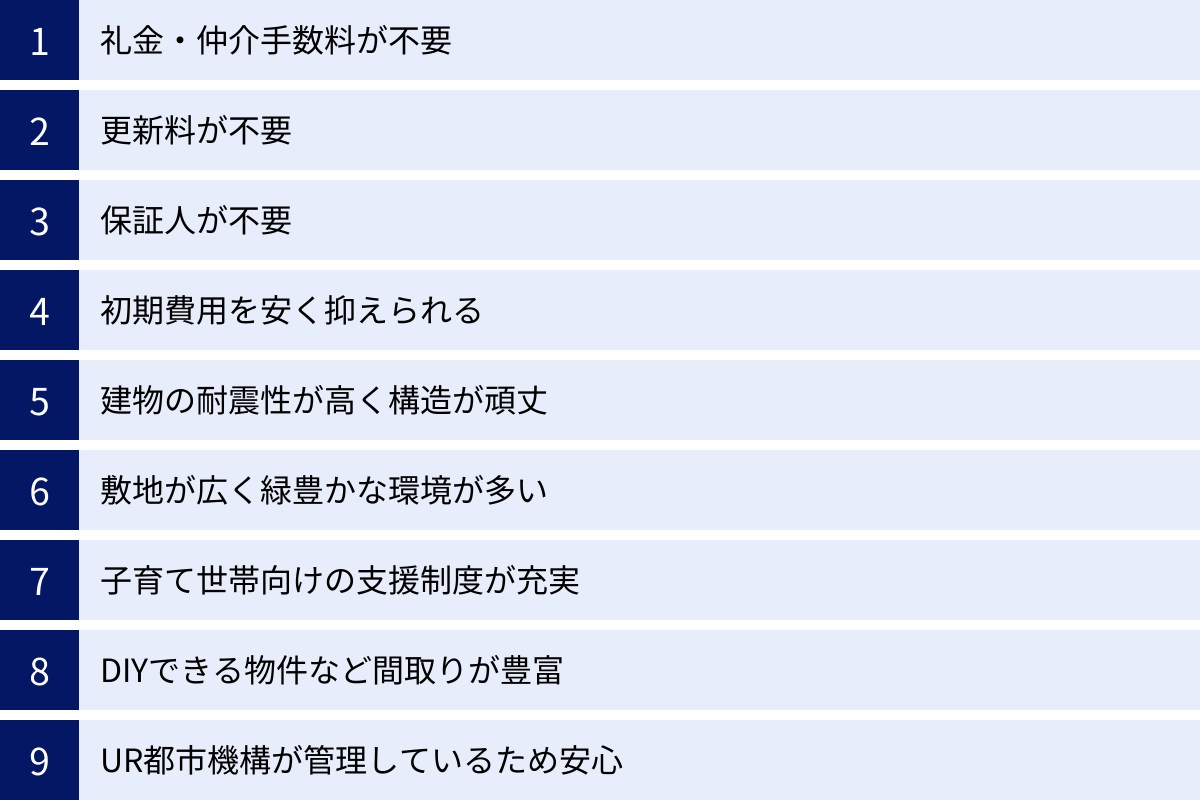

UR賃貸住宅の9つのメリット

UR賃貸住宅が多くの人々に選ばれる理由は、その数多くのメリットにあります。特に費用面での優位性は際立っていますが、それ以外にも住環境や制度面で魅力的なポイントが豊富です。ここでは、UR賃貸が持つ9つの具体的なメリットを一つずつ詳しく解説していきます。

① 礼金・仲介手数料が不要

UR賃貸住宅の最大のメリットとして挙げられるのが、契約時に礼金と仲介手数料が一切かからないことです。

一般的な賃貸物件を契約する際には、大家さんへのお礼として「礼金(家賃1~2ヶ月分)」、物件を紹介してくれた不動産会社への成功報酬として「仲介手数料(家賃0.5~1ヶ月分+消費税)」を支払うのが通例です。家賃10万円の物件であれば、礼金と仲介手数料だけで20万円から30万円以上の出費になることも珍しくありません。

しかし、UR賃貸住宅ではこれらの費用がすべて不要です。なぜなら、UR賃貸はUR都市機構が直接管理・募集している物件であり、大家(貸主)自身がUR都市機構であるため、大家へのお礼である礼金は発生しません。また、不動産会社を介さずに直接契約するため、仲介手数料も必要ないのです。

この「礼金なし」「仲介手数料なし」という仕組みは、引越しの初期費用を大幅に削減したいと考えている人にとって、非常に大きな魅力となります。浮いた費用を新しい家具や家電の購入費用に充てたり、貯蓄に回したりと、新生活のスタートをより豊かにすることができます。

② 更新料が不要

長く住むことを考えた場合、更新料が不要である点もUR賃貸の非常に大きなメリットです。

一般的な民間賃貸住宅では、1年や2年ごとに契約を更新する必要があり、その際に「更新料」として家賃の1ヶ月分程度を支払うのが一般的です。家賃10万円の物件なら、2年ごとに10万円の更新料がかかる計算になります。これは、住み続ける限り定期的に発生するコストであり、家計にとって決して小さくない負担です。

一方、UR賃貸住宅の契約は、特別な手続きをしなくても自動で更新されます。そのため、更新料という名目の費用は一切かかりません。 もちろん、更新のたびに面倒な書類手続きをする必要もありません。

このメリットは、特に一つの場所に腰を据えて長く暮らしたいと考えている人、例えば子育て中のファミリーや、転勤の可能性が低い職場に勤めている人にとって大きな恩恵となります。4年住めば2ヶ月分、10年住めば5ヶ月分もの家賃に相当する費用を節約できる計算になり、長期的な視点で見ると、UR賃貸は経済的に非常に合理的な選択肢と言えるでしょう。

③ 保証人が不要

UR賃貸住宅では、契約時に連帯保証人を用意する必要がありません。 これもまた、多くの人にとって大きなメリットとなる点です。

民間の賃貸物件を借りる際には、家賃滞納などのリスクに備えて、連帯保証人を立てることが必須条件となるケースがほとんどです。連帯保証人には、親族に依頼するのが一般的ですが、親が高齢であったり、安定した収入がなかったりすると、保証人になってもらうのが難しい場合があります。また、親族に金銭的な負担をかける可能性のあるお願いをすること自体に、心理的な抵抗を感じる人も少なくありません。

近年では、連帯保証人の代わりに「家賃保証会社」の利用を必須とする物件が増えています。しかし、この場合も契約時に保証料(初回は家賃の50%~100%程度)、さらに年間の更新料(1万円前後)が発生し、入居者の金銭的負担が増えることになります。

UR賃貸住宅では、これらの連帯保証人も家賃保証会社も一切不要です。その代わりとして、申込者本人に一定の支払い能力があるかどうかを審査(入居資格審査)します。基準さえクリアしていれば、誰にも迷惑をかけることなく、自分自身の信用だけで契約できるという手軽さと精神的な安心感は、UR賃貸ならではの大きな魅力です。特に、独立したての若者や、頼れる親族が近くにいない人、フリーランスなどにとって、非常に心強いシステムと言えるでしょう。

④ 初期費用を安く抑えられる

これまで挙げてきた「礼金不要」「仲介手数料不要」「保証人(保証会社利用料)不要」という3つのメリットが組み合わさることで、UR賃貸は一般的な賃貸物件に比べて、入居時の初期費用を劇的に安く抑えることができます。

一般的な賃貸物件の初期費用は、家賃の4~6ヶ月分が相場と言われています。家賃10万円の物件であれば、40万円から60万円程度のまとまった資金が必要です。内訳は、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、鍵交換費用、火災保険料、保証会社利用料など多岐にわたります。

一方、UR賃貸で契約時に必要な費用は、基本的に以下の2つだけです。

- 敷金(家賃の2ヶ月分)

- 入居日からその月末までの日割り家賃・共益費

火災保険への加入は任意(ただし加入が強く推奨されます)で、鍵交換費用は原則としてUR都市機構が負担します。

この違いは、新生活を始める上でのハードルを大きく下げてくれます。例えば、就職や転職、結婚など、人生の節目で何かと物入りな時期に、引越しの初期費用を数十万円単位で節約できるメリットは計り知れません。「貯金はまだ少ないけれど、すぐにでも引越したい」というニーズに応えられるのが、UR賃貸の大きな強みです。具体的な初期費用のシミュレーション比較については、後の章で詳しく解説します。

⑤ 建物の耐震性が高く構造が頑丈

安心して暮らす上で、建物の安全性は最も重要な要素の一つです。UR賃貸住宅は、耐震性・耐火性に優れた鉄筋コンクリート(RC)造や鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造で建てられており、構造的に非常に頑丈な点がメリットです。

日本の建築基準法では、1981年6月1日に耐震基準が大幅に強化されました(新耐震基準)。UR賃貸住宅は、この新耐震基準を満たしていることはもちろん、それ以前に建設された旧耐震基準の建物についても、耐震診断を実施し、必要に応じて計画的な耐震改修工事を進めています。

UR都市機構の公式サイトによれば、人々の安全・安心な暮らしを守るため、耐震性の確保を最重要課題の一つと位置づけ、継続的な取り組みを行っていることが明記されています。このような公的機関による徹底した安全管理は、大きな安心材料となります。

地震が多い日本において、住まいが確かな耐震性能を備えているという事実は、日々の暮らしに大きな心の平穏をもたらします。 特に、小さなお子様がいるご家庭や、災害時のリスクを少しでも減らしたいと考える方にとって、UR賃貸の堅牢な建物構造は非常に魅力的なポイントと言えるでしょう。

(参照:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)公式サイト)

⑥ 敷地が広く緑豊かな環境が多い

UR賃貸住宅の多くは、いわゆる「団地」と呼ばれる形態で、複数の棟がまとまって建てられています。その大きな特徴として、敷地全体がゆったりと設計されており、建物と建物の間隔(隣棟間隔)が広く取られている点が挙げられます。

民間のマンションでは、限られた土地にできるだけ多くの住戸を配置するため、建物が密集しがちです。その結果、日当たりや風通しが悪くなったり、隣の建物からの視線が気になったりすることがあります。

しかし、UR賃貸では、広い敷地を活かして余裕のある配置計画がなされているため、多くの住戸で日当たりや風通しが良好です。また、隣の建物との距離が保たれているため、プライバシーが確保されやすく、開放感のある暮らしができます。

さらに、敷地内には公園やプレイロット(子どもの遊び場)、植栽や並木道などが整備されていることが多く、緑豊かな環境で暮らせるのも大きな魅力です。子どもたちが安全に遊べる場所が身近にあり、大人も散歩やジョギングを楽しめるなど、日々の生活に潤いと安らぎを与えてくれます。都市部にありながら、自然を身近に感じられる住環境は、子育て世帯はもちろん、心穏やかに暮らしたいと願うすべての人にとって、代えがたい価値を持つでしょう。

⑦ 子育て世帯向けの支援制度が充実

UR賃貸住宅は、国の政策と連携し、子育て世帯を経済的に支援する独自の家賃割引制度を多数用意している点も、特筆すべきメリットです。これらの制度を活用することで、家計の負担を大きく軽減できます。

代表的な制度には、以下のようなものがあります。

- そのママ割: 妊娠中から18歳未満の子どもがいる世帯を対象に、3年間の定期借家契約を結ぶことで、家賃が最大20%割引(割引上限25,000円)になる制度です。

- 子育て割: 新婚世帯(結婚5年以内)または18歳未満の子どもがいる世帯が対象で、所得に応じて家賃が最大20%割引(割引上限25,000円)になります。こちらは最大9年間(新婚世帯は最大6年間)割引が適用される場合があります。

- U35割: 契約者の年齢が35歳以下の場合、3年間の定期借家契約で家賃が割引になる制度です。単身者や夫婦のみの世帯でも利用できます。

- 近居割: UR賃貸に住む子育て世帯と、その親世帯が近くのUR賃貸住宅に新たに入居する場合、双方の家賃が5年間5%割引になる制度です。

これらの制度は、対象となる団地や世帯の条件(所得など)がそれぞれ定められていますが、条件に合致すれば非常にお得です。特に「そのママ割」や「子育て割」は、子育て期間中の経済的負担を直接的にサポートしてくれる強力な味方となります。制度の詳細は変更される可能性があるため、申し込みを検討する際は、必ずUR都市機構の公式サイトで最新の適用条件を確認することが重要です。

(参照:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)公式サイト)

⑧ DIYできる物件など間取りが豊富

「公団住宅」と聞くと、画一的で古いデザインの部屋を想像する人もいるかもしれません。しかし、現在のUR賃貸住宅は、多様化するライフスタイルに応えるため、様々な取り組みを行っています。その一つが、入居者が自由に室内をカスタマイズできる「UR-DIY」物件の提供です。

「UR-DIY」物件には、主に3つのタイプがあります。

- DIY住宅(モデルルーム): プロがデザイン・施工したDIYモデルルームをそのまま借りることができます。

- UR-DIY(パーツ): 壁紙や床材など、指定されたパーツの中から好みのものを選んでURが施工してくれます。

- Petit DIY(プチDIY): 壁の一面を好きな壁紙にしたり、フックを取り付けたりと、簡単なDIYが楽しめる物件です。

これらの物件では、一般的な賃貸では難しい壁紙の変更や棚の取り付けなどが可能となり、自分だけのオリジナルな空間を創り上げる楽しみを味わえます。退去時の原状回復義務が免除される範囲が明確に定められているため、安心してカスタマイズに挑戦できるのも魅力です。

また、DIY物件以外にも、現代のニーズに合わせてリノベーションされた物件が豊富に供給されています。古い建物の良さを活かしつつ、キッチンやバスルームなどの水回りを最新設備に交換したり、和室をフローリングに変更したりと、快適な住空間に生まれ変わった物件も多数あります。築年数が古くても、きれいで使いやすい部屋を見つけられる可能性が高いのも、UR賃貸のメリットの一つです。

⑨ UR都市機構が管理しているため安心

UR賃貸住宅は、貸主であるUR都市機構が直接管理を行っているため、管理体制における安心感が非常に高いというメリットがあります。

民間の賃貸物件では、物件のオーナーと管理会社が別々であることが多く、トラブルが発生した際の連絡先が分かりにくかったり、対応が遅れたりすることがあります。また、管理会社の質も様々で、清掃が行き届いていなかったり、設備の不具合への対応が悪かったりといったケースも考えられます。

その点、UR賃貸では、全国の物件に「管理サービス事務所」や「住まいセンター」が設置されており、住民の窓口として機能しています。鍵の紛失や設備の故障、近隣トラブルなど、困ったことがあればすぐに相談できる体制が整っています。また、共用部分の清掃や植栽の手入れなども計画的に行われており、常に良好な住環境が維持されています。

貸主と管理者が同一であることによる責任の明確さ、そして公的機関ならではの安定した管理品質は、日々の暮らしに大きな安心感をもたらします。 特に、初めて一人暮らしをする人や、賃貸でのトラブル経験がある人にとって、この信頼性の高さは大きな決め手となるでしょう。

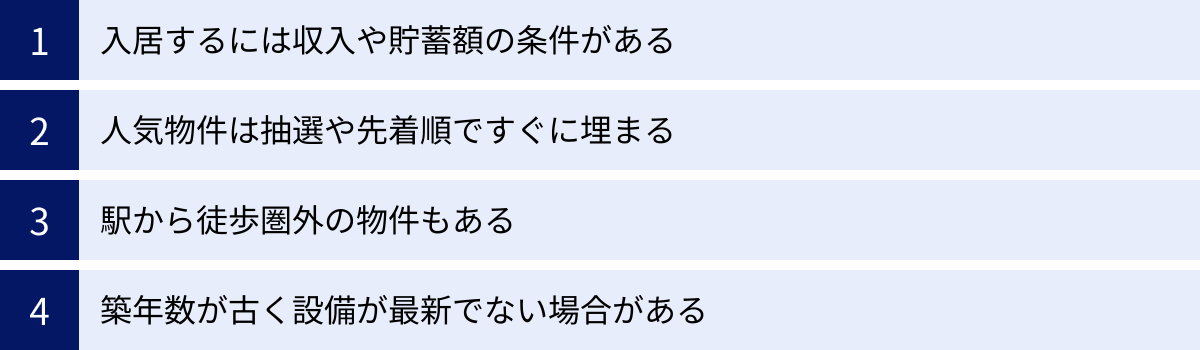

UR賃貸住宅の4つのデメリット

多くのメリットがある一方で、UR賃貸住宅にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解しておくことは、後悔のない物件選びをする上で非常に重要です。ここでは、代表的な4つのデメリットについて、その内容と対策を詳しく解説します。

① 入居するには収入や貯蓄額の条件がある

UR賃貸の最大のメリットが費用面であるとすれば、最大のハードルとなりうるのが、入居資格として定められている収入や貯蓄額の条件です。誰でも無条件で申し込めるわけではなく、UR都市機構が定める基準をクリアする必要があります。

これは、家賃の支払い能力を確保し、入居者が安定して生活を送れるようにするための公的なルールです。保証人が不要であることの裏返しとも言えるでしょう。具体的には、申込者本人の月収または貯蓄額が、希望する物件の家賃に応じて設定された基準額以上でなければなりません。

例えば、家賃8万円の物件に単身で申し込む場合、基準月収額は家賃の4倍である32万円以上、といった基準が設けられています。(基準額は家賃によって異なります)この収入基準を満たせない場合は、代わりに家賃の100倍以上の貯蓄があることを証明できれば、申し込みが可能です。

この収入基準は、特に若手社会人や非正規雇用の人、フリーランスで収入が不安定な人などにとっては、高いハードルとなる場合があります。民間の賃貸物件であれば、保証会社の審査基準が比較的緩やかであったり、親を連帯保証人に立てることでクリアできたりするケースもありますが、URでは申込者自身の支払い能力が厳格に問われます。

【対策】

まずは、UR都市機構の公式サイトで、希望する家賃帯の基準月収額や基準貯蓄額を正確に確認することが第一歩です。自分の収入や貯蓄が基準を満たしているかを確認しましょう。もし基準に満たない場合でも、収入を合算できる同居者(配偶者など)がいれば、世帯での収入として申し込むことが可能です。また、家賃の低い物件から探し始める、あるいは貯蓄額が基準に達するまで計画的に貯金をするといった対策も考えられます。

② 人気物件は抽選や先着順ですぐに埋まる

初期費用が安く、更新料もかからないなど、多くのメリットを持つUR賃貸住宅は非常に人気が高く、特に条件の良い物件は、空きが出るとすぐに入居者が決まってしまう傾向にあります。

UR賃貸の募集方法は、基本的に「先着順受付」です。これは、空室が出た物件に対して、申し込みの受け付け順に入居者が決まっていく方式を意味します。そのため、駅近で築年数が浅い、あるいはリノベーションされていて内装がきれいな物件などは、情報が公開されると同時に多数の申し込みが殺到し、あっという間に埋まってしまいます。

また、新築物件や特に人気の高いリノベーション物件などでは、一定期間申し込みを受け付けた後に「抽選」で入居者を決める方式が取られることもあります。この場合、運に左右されるため、申し込んでも必ず入居できるとは限りません。

このように、「住みたい」と思った物件にすぐに入居できるとは限らない点が、UR賃貸のデメリットの一つです。特に、引越しの時期が決まっている人にとっては、タイミングよく希望の物件を見つけるのが難しい場合があります。

【対策】

希望の物件に出会う確率を上げるためには、こまめな情報収集が不可欠です。UR都市機構の公式サイトでは、毎日定時に空室情報が更新されるため、希望エリアの物件情報を毎日チェックする習慣をつけましょう。また、希望の団地が決まっている場合は、「空室待ち登録」をしておくと、空きが出た際にメールで通知を受け取ることができます。

さらに、エリアや駅からの距離、築年数などの希望条件に少し幅を持たせて探すことも有効です。少し条件を緩和するだけで、選択肢が大きく広がり、思わぬ掘り出し物物件に出会える可能性もあります。時間に余裕を持って、根気強く探し続けることが成功の鍵となります。

③ 駅から徒歩圏外の物件もある

UR賃貸住宅は、かつて郊外に大規模な団地として開発された経緯があるため、物件によっては最寄り駅からバスを利用する必要があるなど、交通の便が必ずしも良くないケースがあります。

駅直結や徒歩数分といった、いわゆる「駅近」の物件も存在しますが、全体的には駅から徒歩15分以上かかる物件や、バス便がメインとなる立地の物件も少なくありません。通勤・通学で毎日電車を利用する人や、車を所有していない人にとっては、この点は大きなデメリットと感じられるでしょう。駅からの距離が遠いと、日々の移動時間が長くなるだけでなく、悪天候の日の通勤・通学が大変になる、終電を逃した際の帰宅手段が限られるといった問題も生じます。

物件情報には「最寄り駅 徒歩20分」などと記載されていますが、実際の道のりは坂道だったり、夜道が暗かったりすることもあるため、数字だけで判断するのは危険です。

【対策】

まず、物件探しにおいては、駅からの距離だけでなく、バスの運行頻度や所要時間、バス停から物件までの距離もしっかりと確認することが重要です。平日の朝夕のラッシュ時や、土日の運行本数なども調べておくと、実際の生活をイメージしやすくなります。

最も確実な対策は、実際に現地を訪れて、自分の足で駅から物件まで歩いてみることです。時間帯を変えて複数回歩いてみると、周辺の環境や雰囲気、道のりのアップダウン、夜間の明るさなどを体感でき、より正確な判断ができます。

また、ライフスタイルによっては、駅から遠いことが必ずしもデメリットにならない場合もあります。例えば、主な移動手段が車やバイクである人、在宅勤務が中心で通勤の頻度が低い人、あるいは静かで落ち着いた環境を重視する人にとっては、駅から離れた物件の方がむしろ快適である可能性もあります。自分のライフスタイルと照らし合わせ、交通の便をどこまで重視するかを明確にすることが大切です。

④ 築年数が古く設備が最新でない場合がある

UR賃貸住宅には、高度経済成長期に建設された物件も多く含まれており、全体的に築年数が経過している建物が多いという特徴があります。

もちろん、全ての物件が古いわけではなく、近年建設された新しい物件や、大規模なリノベーションによって新築同様に生まれ変わった物件も増えています。しかし、中には建設当時のままの間取りや設備が残っている物件も存在します。

具体的には、以下のような点が気になる場合があります。

- 間取り: 和室が中心で、現代のライフスタイルに合わないことがある。

- 設備: 浴室に追い焚き機能がない、エアコンが設置できない部屋がある、コンセントの数が少ない、洗濯機置き場がベランダにある、など。

- 断熱性や気密性: 古い窓サッシの場合、冬は寒く、結露が発生しやすいことがある。

- デザイン: 内装のデザインが古く感じられることがある。

これらの点は、日々の生活の快適さに直結するため、事前に確認しておかないと入居後に後悔する原因になりかねません。

【対策】

このデメリットを回避するための最も効果的な方法は、契約前に必ず物件の内覧(内見)を行うことです。間取り図や写真だけではわからない、実際の部屋の雰囲気や設備の状況、コンセントの位置や数、収納の広さなどを自分の目で直接確認しましょう。

内覧の際には、スマートフォンの充電器を持参してコンセントが通電しているか確認したり、メジャーで家具を置くスペースやカーテンのサイズを測ったりすると、より具体的な生活をイメージできます。水回りの状態(水圧、排水など)や、窓を開けた時の音、日当たりなども重要なチェックポイントです。

また、築年数が古くても、リノベーション済みの「リニューアル物件」を選べば、最新の設備を備えた快適な部屋に住むことが可能です。物件検索の際に、「リニューアル」や「DIY」といったキーワードで絞り込んで探すのも良い方法です。築年数という数字だけでなく、リノベーションの有無や実際の部屋の状態を重視して判断することが、満足のいく物件選びにつながります。

UR賃貸の初期費用はどのくらい?内訳を解説

UR賃貸の大きな魅力である「初期費用の安さ」。では、実際にどれくらいの費用がかかるのでしょうか。その内訳は非常にシンプルで、基本的には「敷金」と「日割り家賃・共益費」の2つだけです。ここでは、それぞれの内容と、一般的な賃貸物件との比較シミュレーションを見ていきましょう。

敷金(家賃2ヶ月分)

UR賃貸で契約時に支払う最も大きな費用が「敷金」です。金額は、契約する物件の月額家賃の2ヶ月分と定められています。例えば、家賃8万円の物件であれば、敷金は16万円となります。

この敷金は、一般的な賃貸物件の敷金と同様に、一種の「預け金」です。その主な目的は以下の2つです。

- 家賃滞納時の担保: 万が一、入居者が家賃を滞納してしまった場合に、この敷金から補填されます。

- 退去時の原状回復費用の充当: 退去する際に、入居者の故意や過失によって部屋に損傷を与えてしまった場合、その修繕費用(原状回復費用)に充てられます。

何も問題がなければ、退去時に原状回復費用を差し引いた残額が返還されます。UR賃貸の原状回復のルールは明確に定められており、経年劣化や通常の使用による損耗(壁紙の日焼け、家具の設置跡など)については、入居者が費用を負担する必要はありません。不当に高額な修繕費を請求される心配が少ないのも、公的機関であるURならではの安心点です。

(参照:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)公式サイト)

入居日からの日割り家賃と共益費

契約時に支払うもう一つの費用が、入居する月の「日割り家賃」と「日割り共益費」です。

これは、月の途中から入居する場合に、その月の家賃と共益費を日割りで計算して支払うものです。例えば、家賃8万円、共益費3,000円の物件に、4月15日から入居するとします。4月は30日間なので、計算は以下のようになります。

- 日割り家賃: 80,000円 ÷ 30日 × 16日間(15日~30日) = 42,666円

- 日割り共益費: 3,000円 ÷ 30日 × 16日間(15日~30日) = 1,600円

- 合計: 44,266円

この金額を、上記の敷金と一緒に契約時までに支払います。入居日が月の初め(1日)であれば、1ヶ月分の家賃と共益費を支払うことになります。

UR賃貸の初期費用は、この「敷金(家賃2ヶ月分)」と「日割り家賃・共益費」の合計額となります。非常にシンプルで分かりやすい料金体系です。

一般的な賃貸物件との初期費用シミュレーション比較

UR賃貸の初期費用がどれだけ安いのかを具体的に理解するために、一般的な民間賃貸物件と初期費用を比較してみましょう。

ここでは、家賃10万円、共益費5,000円の物件に、月の途中(15日)から入居するという条件でシミュレーションを行います。

| 費用項目 | UR賃貸住宅 | 一般的な賃貸住宅(民間) | 備考(民間賃貸の場合) |

|---|---|---|---|

| 敷金 | 200,000円 | 100,000円 | 家賃1ヶ月分と仮定 |

| 礼金 | 0円 | 100,000円 | 家賃1ヶ月分と仮定 |

| 仲介手数料 | 0円 | 110,000円 | 家賃1ヶ月分+消費税10%と仮定 |

| 前家賃 | 52,500円 | 52,500円 | 日割り家賃・共益費(16日分) |

| 保証会社利用料 | 0円 | 50,000円 | 初回保証料・家賃の50%と仮定 |

| 鍵交換費用 | 0円(UR負担) | 22,000円 | 目安 |

| 火災保険料 | 任意(約4,000円) | 15,000円 | 2年契約の目安 |

| 合計(概算) | 約256,500円 | 約449,500円 | |

| 差額 | 約193,000円 |

※上記はあくまで一般的なモデルケースであり、物件によって金額は変動します。

このシミュレーション結果を見ると、同じ家賃の物件でも、UR賃貸住宅を選ぶことで初期費用を約19万円も節約できることが分かります。この差額は、主に「礼金」「仲介手数料」「保証会社利用料」の有無によるものです。

敷金については、UR賃貸の方が1ヶ月分多くなっていますが、これはあくまで「預け金」であり、退去時に返還される可能性があるお金です。一方、礼金や仲介手数料は「支払い切り」の費用であり、戻ってくることはありません。

このように、新生活のスタート時に必要なまとまった資金を大幅に削減できることは、UR賃貸を選択する上で非常に大きな判断材料となるでしょう。特に、引越し費用や家具・家電の購入など、他にも多くの出費が重なる時期には、このメリットは計り知れません。

UR賃貸の家賃は相場と比べて高い?安い?

「UR賃貸は初期費用や更新料がかからない分、月々の家賃が相場より高いのではないか?」という疑問を持つ人は少なくありません。この点について結論から言うと、UR賃貸の家賃設定は、近隣で類似の条件を持つ民間賃貸物件の家賃相場(市場家賃)を参考にしており、一概に高いとも安いとも言えません。

UR都市機構は公的機関ですが、家賃収入によって運営費や建物の維持管理費を賄っているため、家賃を極端に安く設定しているわけではありません。あくまで、その地域の市場価格に基づいた、適正な家賃が設定されています。そのため、同じエリアの同じような広さ・築年数の民間賃貸と単純に家賃額だけを比較すると、UR賃貸の方が少し高く見えることもあれば、安く見えることもあります。

しかし、住居にかかる費用を正しく評価するためには、月々の家賃額だけでなく、長期的な視点での「トータルコスト」で比較することが非常に重要です。

例えば、家賃10万円の物件に4年間住むケースを考えてみましょう。

- 一般的な賃貸物件の場合:

- 家賃: 10万円 × 48ヶ月 = 480万円

- 更新料: 10万円 × 1回(2年ごとに更新と仮定) = 10万円

- 4年間の合計コスト: 490万円

- UR賃貸住宅の場合:

- 家賃: 10万円 × 48ヶ月 = 480万円

- 更新料: 0円

- 4年間の合計コスト: 480万円

この単純な比較だけでも、4年間で10万円の差が生まれます。もし、民間の物件に保証会社を利用しており、年間更新料が1万円かかるとすれば、その差はさらに広がります。

さらに、前述した「子育て割」などの家賃割引制度が適用されれば、UR賃貸のコストパフォーマンスはさらに向上します。仮に家賃が10%割引になれば、月々1万円、4年間で48万円もお得になります。

したがって、表面的な家賃額だけで「高い」「安い」を判断するのではなく、礼金・仲介手数料といった初期費用、そして更新料や保証料といったランニングコストを含めた「生涯住居コスト」で考えることが賢明です。多くの場合、UR賃貸住宅は長期的に見れば経済的なメリットが非常に大きい選択肢となり得ます。

ただし、注意点もあります。築年数が古いにもかかわらず、リノベーションが施されていない物件の場合、周辺の新しい民間賃貸と家賃が同程度であれば、設備面で見劣りし、割高に感じられる可能性はあります。

最終的には、個々の物件ごとに、その立地、広さ、築年数、設備、そして管理状態などを総合的に評価し、近隣の民間物件の相場と見比べて、自身が納得できる家賃かどうかを判断することが大切です。物件の内覧時には、家賃に見合った価値があるかをしっかりと見極めるようにしましょう。

UR賃貸の入居資格(申し込み条件)を詳しく解説

UR賃貸住宅に入居するためには、UR都市機構が定める「入居資格(申し込み条件)」をすべて満たす必要があります。これは保証人が不要な代わりに、申込者自身に安定した支払い能力があるかを確認するための重要なプロセスです。条件は主に「収入」「貯蓄」「世帯」「その他」の4つのカテゴリーに分かれています。

※下記の情報は一般的な基準であり、最新かつ正確な情報は必ずUR都市機構の公式サイトで確認してください。

収入に関する条件(月収基準額)

申込者本人の収入が、URが定める基準を満たしている必要があります。この基準は「基準月収額」と呼ばれ、原則として、申込者本人の平均月収額が、家賃に応じて定められた基準額以上でなければなりません。

「平均月収額」とは、給与所得者の場合は過去1年間の総収入(賞与を含む)を12で割った額、事業所得者の場合は前年の年間所得金額を12で割った額を指します。

基準月収額は、申し込む物件の家賃によって異なります。

| 月額家賃 | 基準月収額 |

|---|---|

| 82,500円未満 | 家賃の4倍 |

| 82,500円以上200,000円未満 | 330,000円(固定) |

| 200,000円以上 | 400,000円(固定) |

| (参照:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)公式サイト) |

例えば、家賃7万円の物件なら、基準月収額は28万円(7万円×4)以上必要です。家賃12万円の物件なら、33万円以上となります。

単身者の場合

単身者(一人で入居する方)の場合、申込者本人の平均月収額が上記の基準月収額を満たしている必要があります。他の人の収入と合算することはできません。

2人以上の世帯の場合

家族など2人以上で入居する場合、収入の条件にはいくつかの特例があります。

- 収入合算: 申込者本人の収入が基準月収額に満たない場合でも、同居する親族の収入を合算して基準を満たせば申し込みが可能です。ただし、合算できるのは、配偶者、親子、兄弟姉妹など、一定の条件を満たす親族に限られます。

- 家賃折半: 友人同士(ルームシェア)など、扶養関係にない人と入居する場合、それぞれの入居者の月収が、物件の家賃額以上であることが求められます。例えば家賃10万円の物件に2人で住むなら、2人とも月収10万円以上が必要です。

これらの条件は、世帯の状況によって細かく定められているため、該当する場合は事前にURの営業センターに確認することをおすすめします。

貯蓄に関する条件(貯蓄基準額)

「収入は基準に満たないけれど、十分な貯蓄はある」というケースに対応するため、UR賃貸には貯蓄額で審査をクリアする方法も用意されています。

月収が基準に満たない場合でも、申込者本人名義の貯蓄額が「基準貯蓄額」以上あれば、申し込みが可能です。この基準貯蓄額は、非常にシンプルで、申し込む物件の月額家賃の100倍と定められています。

| 項目 | 条件 |

|---|---|

| 基準貯蓄額 | 月額家賃 × 100倍 |

例えば、家賃10万円の物件に申し込む場合、基準貯蓄額は1,000万円(10万円×100)となります。この貯蓄基準を利用する場合、金融機関が発行する「残高証明書」などを提出して証明する必要があります。

この制度は、年金生活を送る高齢者や、現在は求職中だが十分な貯蓄がある人、あるいは収入の変動が大きいフリーランスなどが利用しやすい仕組みと言えるでしょう。

世帯に関する条件

収入や貯蓄の条件に加え、入居する世帯の構成に関する条件も定められています。

- 単身者: 日本国籍の方、またはURが定める資格を持つ外国人の方で、単身で入居が可能です。ただし、一部の広い間取りの物件では、単身での入居が認められない場合があります。

- 二人以上の世帯:

- 家族: 配偶者(事実婚や婚約者を含む)や、6親等内の血族、3親等内の姻族と入居できます。

- 友人同士(ルームシェア): 一部の物件では、友人同士での入居も可能です。「ハウスシェアリング制度」対象物件である必要があります。

- 生活保護受給者等: 生活保護や特定の福祉制度を受給している方は、家賃を代理で支払う「代理納付制度」を利用することで、収入要件が免除される場合があります。

同居できる家族の範囲は広く設定されており、多様な家族形態に対応しているのが特徴です。婚約中のカップルでも、入居時までに婚姻届を提出する予定であれば申し込めます。

その他の条件(国籍など)

上記以外にも、基本的な申し込み条件があります。

- 日本国籍であること、またはURが定める資格を持つ外国人であること:

- 外国人の方は、「永住者」や「定住者」などの在留資格を持ち、日本に永住することが認められている必要があります。また、身元引受人を立てることが求められます。

- 申込者本人が入居すること: 契約者自身が、実際にその物件に住むことが条件です。

- 円満な共同生活を営めること: 暴力団員など、他の入居者に迷惑をかける恐れのある人は申し込めません。

これらの入居資格は、UR賃貸の公共性を保ち、すべての入居者が安心して暮らせる環境を維持するために設けられています。申し込み前には、自分がこれらの条件をすべて満たしているか、しっかりと確認しておきましょう。

UR賃貸の探し方と申し込みから入居までの6ステップ

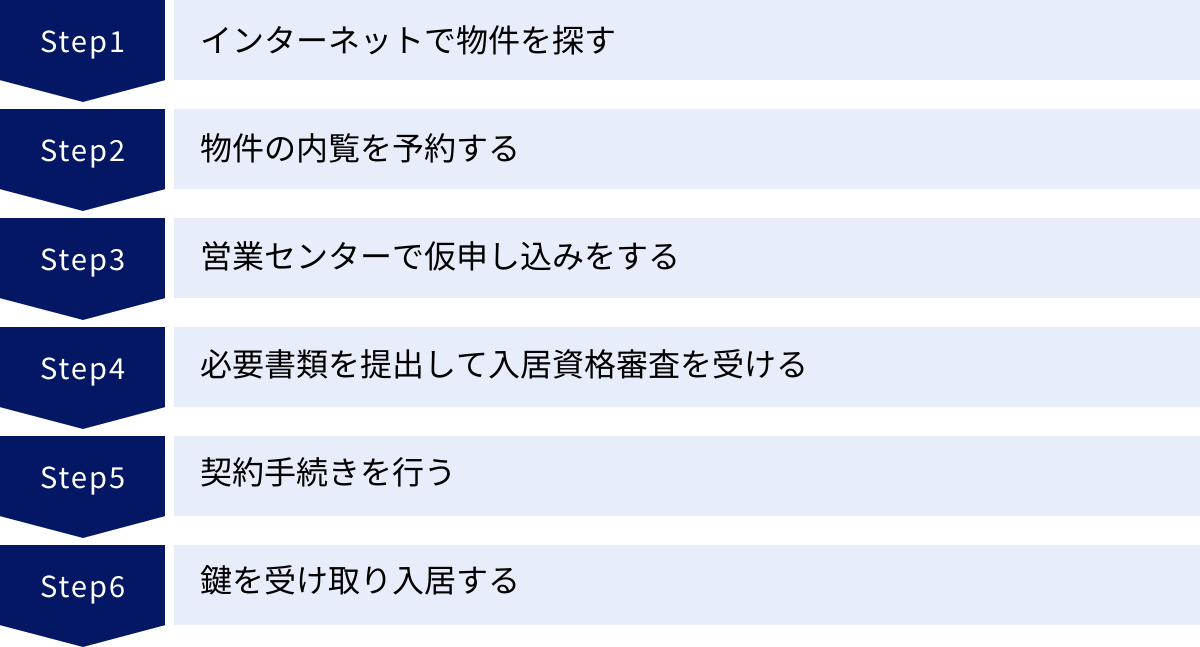

UR賃貸住宅への入居を具体的に考え始めたら、次はその手続きの流れを把握しましょう。一般的な賃貸物件探しとは少し異なる部分もあるため、ステップごとにポイントを押さえておくとスムーズに進められます。ここでは、物件探しから入居までの基本的な6つのステップを解説します。

① インターネットで物件を探す

UR賃貸の物件探しは、UR都市機構の公式サイト「UR賃貸住宅」から始めるのが基本です。全国のUR賃貸物件の情報が網羅されており、エリア、沿線・駅、家賃、間取りなどの条件で絞り込んで検索できます。

ウェブサイトの使い方のポイントは以下の通りです。

- 希望条件の入力: 通勤・通学先へのアクセスを考えて「沿線・駅」から探したり、家賃の上限を決めて「家賃」で絞り込んだり、基本的な条件を入力して検索します。

- こだわり条件の活用: 「リニューアル物件」「子育て割 対象物件」「UR-DIY」など、UR独自のこだわり条件で絞り込むと、より希望に合った物件が見つかりやすくなります。

- 空室情報のチェック: URの空室情報は、毎日午前9時30分頃に更新されます。人気のエリアや物件はすぐに埋まってしまうため、可能であれば毎日この時間帯にチェックする習慣をつけると良いでしょう。

- 空室待ち登録: どうしても住みたい団地が決まっている場合は、「空室待ち登録」が便利です。希望の団地や間取りを登録しておくと、空室が出た際にメールで通知が届きます。

気になる物件が見つかったら、間取り図や写真、周辺環境の情報を詳しく確認しましょう。家賃や共益費はもちろん、入居資格の基準月収額も物件ごとに記載されているので、忘れずにチェックが必要です。

② 物件の内覧を予約する

気になる物件をいくつかピックアップしたら、次は実際に部屋を見に行く「内覧(内見)」のステップに進みます。写真や間取り図だけではわからない部分を確認するために、内覧は非常に重要です。

内覧の予約は、物件詳細ページからオンラインで行うか、その物件を管轄する「UR営業センター」に電話して行います。空室であれば、比較的すぐに内覧の日程を調整できます。

内覧当日は、現地の管理サービス事務所などで鍵を受け取り、自分で部屋を見に行くセルフ内覧形式が一般的です。営業担当者が同行しないことが多いため、事前にチェックしたいポイントをリストアップしていくことをおすすめします。

【内覧時のチェックポイント例】

- 部屋全体の広さ、天井の高さ、開放感

- 日当たりや風通し(時間帯による変化も考慮)

- 壁や床、天井の傷や汚れの状態

- 収納スペースの広さと使い勝手

- コンセントやテレビアンテナ端子の位置と数

- 水回り(キッチン、浴室、トイレ)の設備と清潔さ、水圧

- 窓からの眺望、近隣の建物との距離

- 共用部分(廊下、階段、エレベーター、ゴミ置き場)の管理状況

③ 営業センターで仮申し込みをする

内覧をして「この部屋に住みたい!」と決めたら、速やかに「仮申し込み」の手続きを行います。UR賃貸は先着順受付が基本なので、気に入った物件が見つかったら、迷わずすぐに申し込むことが重要です。

仮申し込みは、物件を管轄する「UR営業センター」の窓口で行います。その際、以下のものが必要になる場合があるため、事前に確認しておくとスムーズです。

- 申込者本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- (収入を証明する書類の準備) ※後日の提出で良い場合が多い

窓口で申込書に必要事項を記入し、提出すると、その物件は他の人が申し込めないように「仮押さえ」の状態になります。この仮申し込みの有効期間は、通常1週間程度です。この期間内に、次のステップである必要書類をすべて提出する必要があります。

④ 必要書類を提出して入居資格審査を受ける

仮申し込みが完了したら、次は正式な入居資格審査のための書類を準備し、提出します。この書類提出をもって、本申し込みとなり、入居資格の審査が開始されます。

必要となる書類は、申込者の状況(単身か世帯か、収入基準で申し込むか貯蓄基準で申し込むかなど)によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。

- 住民票の写し: 入居する家族全員分が必要です。

- 収入証明書:

- 給与所得者の場合: 最新の源泉徴収票の写し、または市区町村が発行する課税証明書など。

- 事業所得者の場合: 税務署の受付印がある確定申告書の控えなど。

- 貯蓄証明書(貯蓄基準で申し込む場合): 金融機関が発行する残高証明書(原本)。

- その他: 婚約証明書(婚約中の場合)など、状況に応じて追加の書類が必要になることがあります。

これらの書類をすべて揃えて、指定された期日までにUR営業センターに提出します。書類に不備がなければ、通常数日から1週間程度で審査結果の連絡があります。

⑤ 契約手続きを行う

無事に入居資格審査を通過したら、いよいよ契約手続きです。UR営業センターから契約に関する案内が届きますので、内容をよく確認し、指定された日時・場所で契約を結びます。

契約時に必要なものは以下の通りです。

- 敷金(家賃の2ヶ月分)

- 日割り家賃・共益費

- 契約者の印鑑

- 本人確認書類

契約手続きでは、担当者から契約内容について重要な説明があります。契約期間や禁止事項、退去時のルールなど、疑問点があればこの場で必ず質問し、解消しておきましょう。すべての内容に納得したら、契約書に署名・捺印し、初期費用(敷金と日割り家賃等)を支払います。

⑥ 鍵を受け取り入居する

契約手続きと初期費用の支払いが完了すると、いよいよ入居です。契約時に定められた「入居開始可能日」以降に、物件の管理サービス事務所などで部屋の鍵を受け取ります。

鍵を受け取ったら、その日から入居が可能です。引越しの準備を進め、新しい生活をスタートさせましょう。入居後は、電気・ガス・水道などのライフラインの開栓手続きや、インターネット回線の契約、役所での転入届の提出などを忘れずに行いましょう。

UR賃貸に関するよくある質問

ここまでUR賃貸の全体像を解説してきましたが、まだ細かい疑問点が残っている方もいるかもしれません。ここでは、特に多く寄せられる質問について、Q&A形式で回答します。

退去時の原状回復費用はかかりますか?

A. 入居者の故意・過失による損傷がなければ、高額な費用がかかることは少ないです。

退去時の原状回復は、賃貸物件で最もトラブルになりやすいポイントの一つですが、UR賃貸では国(旧建設省)のガイドラインに基づいた明確なルールが定められています。

基本的な考え方は以下の通りです。

- 貸主(UR)負担となるもの:

- 経年劣化: 日照による壁紙や床の色あせ、畳の変色など。

- 通常損耗: 家具の設置による床のへこみ、画鋲の穴、テレビや冷蔵庫の背面の壁の黒ずみ(電気ヤケ)など、普通に生活していて生じる軽微な損耗。

- 借主(入居者)負担となるもの:

- 故意・過失による損傷: 子どもが壁に落書きをした、タバコのヤニで壁紙がひどく汚れた、物を落としてフローリングに大きな傷をつけた、手入れを怠ってカビを発生させたなど。

- 通常の使用を超える損耗: ペットによる柱の傷や臭い、禁煙の部屋での喫煙など。

退去時には、URの担当者と入居者が一緒に部屋の状態を確認する「退去時点検」が行われます。その場で修繕が必要な箇所と費用の負担区分が確認されるため、透明性が高いのが特徴です。

支払った敷金(家賃2ヶ月分)は、この原状回復費用に充当され、残額があれば返還されます。 丁寧な使い方を心がけていれば、敷金の大部分が戻ってくるケースも少なくありません。

(参照:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)公式サイト)

外国籍でも契約できますか?

A. はい、一定の条件を満たせば契約できます。

UR賃貸住宅は、国籍を問わず入居の門戸を開いています。ただし、外国籍の方が申し込む場合は、日本国籍の方とは別に、以下の条件を満たす必要があります。

- 在留資格:

- 出入国管理及び難民認定法に基づき、日本に永住する資格(永住者、特別永住者など)を持っていること。

- または、中長期の在留資格(1年以上)を持ち、継続して日本に在留していること。

- 身元引受人:

- 申込者本人が退去する際などに、同等以上の責任を負うことができる「身元引受人」を立てる必要があります。

- 身元引受人になれるのは、原則として日本国籍の方、または特別永主者の方で、安定した収入があるなどの条件を満たす人です。

- 日本語の理解:

- 契約内容を理解し、円満な共同生活を送るために、日本語でのコミュニケーションがある程度可能であることが求められます。

これらの条件は、言語や文化の違いから生じうるトラブルを未然に防ぎ、すべての入居者が安心して暮らせる環境を維持するために設けられています。詳細な条件や必要な書類については、URの営業センターに直接問い合わせて確認するのが最も確実です。

申し込み後のキャンセルは可能ですか?

A. 契約締結前であれば、基本的にキャンセルは可能です。

物件の仮申し込みをした後、あるいは入居資格審査中に、「やはり別の物件にしたい」「家庭の事情で引越し自体がなくなった」といった理由でキャンセルしたくなることもあるかもしれません。

UR賃貸では、正式な賃貸借契約書に署名・捺印する前であれば、申し込みをキャンセルすることができます。 この時点でのキャンセルであれば、違約金や手数料などのペナルティは基本的に発生しません。

ただし、一度キャンセルすると、同じ物件に再度申し込むことが難しくなる場合があります。また、人気物件の場合、キャンセルを待っている他の希望者がいる可能性も高いため、キャンセルの決断は慎重に行うべきです。

注意が必要なのは、賃貸借契約を締結し、初期費用を支払った後のキャンセルです。この段階になると、単なる申し込みのキャンセルではなく「契約の解除」という扱いになります。契約書の内容によっては、支払った日割り家賃などが返還されないケースも考えられますので、契約締結は最終的な意思決定として、慎重に行う必要があります。

もしキャンセルを希望する場合は、できるだけ早く、申し込みをしたUR営業センターに電話で連絡を入れましょう。

まとめ

この記事では、UR賃貸住宅について、その基本的な仕組みから具体的なメリット・デメリット、費用、入居条件、手続きの流れまでを網羅的に解説しました。

改めて、UR賃貸住宅の重要なポイントを振り返ってみましょう。

【UR賃貸住宅の主なメリット】

- 初期費用が安い(礼金・仲介手数料が不要)

- 更新料が不要で長く住むほどお得

- 保証人が不要で手続きがシンプル

- 耐震性が高く頑丈な建物で安心

- 緑豊かでゆとりのある住環境

- 子育て世帯向けの家賃割引制度が充実

- DIY可能物件など多様なライフスタイルに対応

- UR都市機構による直接管理で信頼性が高い

【UR賃貸住宅の主なデメリット】

- 入居には収入や貯蓄の条件がある

- 人気物件は競争率が高くすぐ埋まる

- 駅から遠い物件もある

- 築年数が古く設備が最新でない場合がある

これらの特徴から、UR賃貸住宅は特に以下のような人におすすめの選択肢と言えます。

- 引越しの初期費用をできるだけ抑えたい人

- 一つの場所に長く住み続けたいと考えている人

- 保証人探しに困っている、または保証会社を利用したくない人

- 子育て中で、経済的なサポートを受けながら広い家に住みたいファミリー

- 建物の安全性や安定した管理体制を重視する人

一方で、収入基準を満たすのが難しい方や、すぐにでも駅近の最新設備物件に入居したい方にとっては、他の選択肢を検討する方が良い場合もあります。

最終的に大切なのは、UR賃貸のメリットとデメリットの両方を正しく理解し、自身のライフプランや経済状況、住まいに求める優先順位と照らし合わせて、自分にとって最適な選択かどうかを判断することです。

もしUR賃貸に少しでも興味が湧いたら、まずは気軽にUR都市機構の公式サイトで物件を探してみることから始めてみましょう。そして、気になる物件が見つかったら、必ず現地に足を運び、ご自身の目で確かめてみてください。この記事が、あなたの理想の住まい探しの一助となれば幸いです。