アパレルブランドの世界観を表現し、お客様に商品を届けるための「顔」となる実店舗。その成功の鍵を握るのが、まさに「物件探し」です。どれだけ魅力的な商品を取り揃えても、立地や店舗の環境がブランドのコンセプトやターゲット層と合っていなければ、その魅力は半減してしまいます。理想の店舗を実現するためには、戦略的な視点を持って物件探しに臨むことが不可欠です。

しかし、いざ物件を探し始めようとしても、「何から手をつければいいのかわからない」「どんな物件を選べば成功するのか」「契約時に気をつけるべきことは?」といった疑問や不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。アパレル店舗の物件探しは、住居探しとは異なり、事業の成否に直結する専門的な知識と多角的な視点が求められます。

この記事では、これからアパレル店舗の開業を目指す方に向けて、物件探しを始める前の準備段階から、物件の種類や探し方、契約までの具体的な流れ、そして失敗しないための立地選びと内装のポイントまで、一連のプロセスを網羅的に解説します。一つひとつのステップを丁寧に進めることが、繁盛店への確実な一歩となります。この記事を羅針盤として、あなたのブランドに最適な「運命の物件」を見つけ出しましょう。

目次

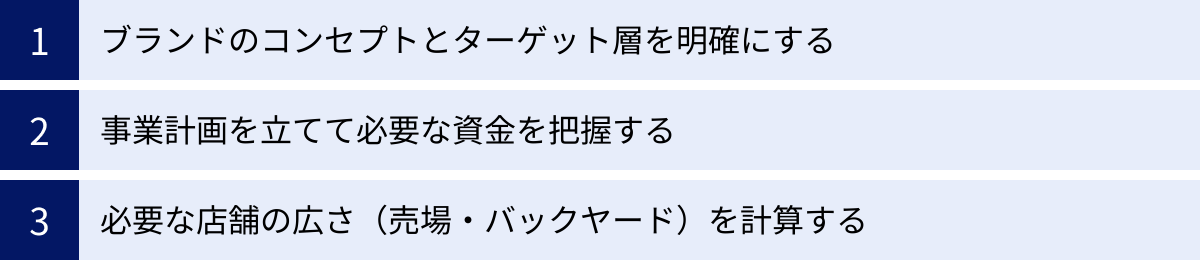

物件探しを始める前に準備すべき3つのこと

「良い物件があればすぐにでも契約したい」と焦る気持ちは分かりますが、その前にやるべきことがあります。それは、自らの事業の根幹を固める「準備」です。この準備段階を疎かにすると、物件探しの軸がブレてしまい、判断を誤る原因となります。明確な基準なくして、最適な物件を選ぶことはできません。ここでは、物件探しという大海原に漕ぎ出す前に必ず整えておくべき3つの羅針盤について詳しく解説します。

① ブランドのコンセプトとターゲット層を明確にする

物件探しにおける全ての判断基準の原点となるのが、「ブランドのコンセプト」と「ターゲット層」です。これらが曖昧なままでは、どのようなエリアで、どのような雰囲気の物件を探すべきかが見えてきません。まずは、この2つを深く、そして具体的に掘り下げていきましょう。

ブランドコンセプトの明確化

ブランドコンセプトとは、あなたの店が「何者」であるかを示す核となる考え方です。単に「洋服を売る店」ではなく、お客様にどのような価値を提供し、どのような世界観を体験してもらいたいのかを言語化する必要があります。以下の要素を自問自答しながら、コンセプトを研ぎ澄ませていきましょう。

- ブランドの世界観・テーマ:

- 例:「都会で働く女性の、上質でミニマルな日常着」「古き良きアメリカのワークウェアを現代的に再構築」「サステナブルな素材にこだわった、自然と共生するライフスタイルウェア」など、ブランドが描く物語や背景を具体的にします。

- 提供する価値:

- デザイン性、品質、機能性、価格、希少性など、お客様があなたの商品や店を選ぶ理由は何でしょうか。他店にはない独自の価値を定義します。

- 商品の特徴と価格帯:

- 取り扱う商品のジャンル(レディース、メンズ、ユニセックス、古着、セレクトなど)、テイスト、中心となる価格帯を明確にします。高価格帯のアイテムを扱うなら高級感が、リーズナブルな商品を扱うなら気軽に入りやすい雰囲気が求められます。

ターゲット層のペルソナ設定

次に、そのコンセプトに共感してくれるであろう「お客様」の姿を具体的に描きます。これがターゲット層の明確化です。漠然と「20代女性」とするのではなく、より具体的な人物像、いわゆる「ペルソナ」を設定することが重要です。

- デモグラフィック情報(人口統計学的属性):

- 年齢、性別、居住地、職業、年収、家族構成など。

- サイコグラフィック情報(心理学的属性):

- ライフスタイル(休日の過ごし方、趣味、食生活など)

- 価値観(何を大切にしているか、環境問題への関心など)

- ファッションへの関心度(情報源は雑誌かSNSか、買い物の頻度など)

- 行動パターン(よく訪れるエリア、利用する交通機関など)

例えば、「ミニマルな日常着」をコンセプトとするブランドなら、「都心在住の30代前半、IT企業勤務の女性。年収600万円。シンプルで質の良いものを長く使いたいという価値観を持ち、休日はカフェで読書をしたり、美術館を巡ったりして過ごす。情報収集はInstagramとファッション系WEBメディアが中心」といったように、一人の人物が目に浮かぶまで具体化します。

なぜ、ここまで具体化する必要があるのか?

それは、明確化されたコンセプトとペルソナが、後の「立地選定」に直結するからです。上記のペルソナ像が固まれば、「彼女が歩いていそうな街はどこだろう?」「オフィス街の近くか、休日に訪れるような落ち着いたエリアか?」「路面店が良いか、商業施設の中が良いか?」といったように、探すべきエリアや物件のタイプが自然と絞り込まれていきます。この最初のステップを丁寧に行うことが、非効率な物件探しを避け、成功確率を高めるための最も重要な準備なのです。

② 事業計画を立てて必要な資金を把握する

アパレル店舗の開業は、情熱やセンスだけでは成り立ちません。夢を現実に落とし込み、継続的なビジネスとして成立させるためには、数字に基づいた冷静な「事業計画」が不可欠です。事業計画を立てるプロセスを通じて、開業と運営にどれくらいの資金が必要になるのか、そしてその資金をどうやって調達するのかを具体的に把握します。これが、無理のない家賃設定や投資判断の土台となります。

事業計画の主な構成要素

事業計画書は、金融機関から融資を受ける際にも必須となる重要な書類です。主に以下の要素で構成されます。

- 売上計画:

店舗がどれくらいの売上を上げられるかの予測です。以下の計算式を基本に、現実的な数値を立てていきます。

売上 = 客単価 × 客数 × 営業日数- 客単価: 1人のお客様が1回の買い物で支払う平均金額。コンセプトや商品価格帯から設定します。

- 客数: 1日に来店するお客様の数。立地や店舗の規模、集客努力によって変動します。最初は控えめに見積もるのが堅実です。平日と休日で分けて予測すると、より精度が高まります。

- 営業日数: 月間の営業日数を設定します。

- 経費計画:

店舗を運営するためにかかる費用を「変動費」と「固定費」に分けて洗い出します。- 変動費(売上に比例して変動する費用):

- 仕入原価: 売上の中心となる費用。売上に対して原価が占める割合(原価率)をアパレル業界の平均(40%〜60%程度)を参考に設定します。

- 販売手数料(クレジットカードなど)

- 梱包資材費

- 固定費(売上に関わらず毎月発生する費用):

- 地代家賃: 物件の家賃。売上計画の10%以内に収めるのが一つの目安とされています。

- 人件費: スタッフの給与、社会保険料など。

- 水道光熱費: 電気、水道、ガス料金。照明や空調を多用するため、電気代は高めに見積もっておきましょう。

- 通信費: 電話、インターネット回線費用。

- 広告宣伝費: SNS広告、雑誌掲載、Webサイト維持費など。

- 減価償却費: 内装設備や什器などの資産を、耐用年数に応じて費用計上するもの。

- 変動費(売上に比例して変動する費用):

- 資金計画:

開業に必要な「初期投資(イニシャルコスト)」と、当面の「運転資金」を合計し、それをどのように調達するかを計画します。- 初期投資の内訳:

- 物件取得費: 保証金、礼金、仲介手数料、前家賃など。家賃の10〜12ヶ月分が目安。

- 内装工事費: スケルトンか居抜きかで大きく変動します。坪単価30万円〜80万円程度が目安ですが、デザインや素材によって大きく変わります。

- 設備・什器費: レジ(POSシステム)、ハンガーラック、棚、ミラー、照明、音響設備、防犯カメラ、フィッティングルームのカーテンなど。

- 商品仕入費: 開店時の在庫を確保するための費用。

- 広告宣伝費: オープン告知の費用。

- その他: 備品購入費、会社設立費用など。

- 運転資金:

開業後、すぐに売上が安定するとは限りません。少なくとも3ヶ月〜6ヶ月分の固定費(家賃、人件費など)を運転資金として確保しておくことが、精神的な余裕と事業の安定に繋がります。 - 資金調達の方法:

- 自己資金: 自身で用意する資金。

- 融資: 日本政策金融公庫の「新規開業資金」や、地方自治体の制度融資など、創業者向けの融資制度を活用するのが一般的です。融資を受けるためには、説得力のある事業計画書が必須となります。

- 初期投資の内訳:

事業計画は、一度作って終わりではありません。定期的に見直し、計画と実績のズレを分析し、改善策を講じていくことで、経営の精度を高めていくことができます。この緻密な計画こそが、あなたの店舗を成功へと導く設計図となるのです。

③ 必要な店舗の広さ(売場・バックヤード)を計算する

コンセプトと事業計画が固まったら、次に考えるべきは「店舗の広さ」です。漠然と「広い方がいい」「こぢんまりとした店がいい」とイメージするのではなく、「機能性」と「効率性」の観点から、必要な面積を具体的に算出することが重要です。店舗の広さは、売場(お客様が過ごす空間)とバックヤード(業務を行う空間)の2つに分けて考えます。

売場面積の計算方法

売場の広さは、お客様の満足度と売上に直結します。狭すぎると窮屈な印象を与え、お客様はゆっくり商品を見ることができません。逆に広すぎると、商品量が少なく見えてしまい、閑散とした印象を与えかねません。以下の要素を考慮して、最適な広さを導き出しましょう。

- 商品数と陳列方法:

- メインで扱う商品(アウター、トップス、ボトムスなど)の数と、それぞれの陳列に必要なスペースを考えます。ハンガーラックにかけるのか、棚に畳んで置くのかによって必要な面積は変わります。

- 一般的に、アパレル店舗の坪あたりの商品点数は10〜15点程度が目安とされていますが、ゆったり見せたい場合はそれより少なく、ぎっしり陳列する場合は多くなります。

- 什器のサイズと配置:

- ハンガーラック、陳列棚、レジカウンター、ソファ、フィッティングルームなどの什器をどれくらいのサイズで、どのように配置するかを考えます。

- お客様の動線(回遊スペース):

- お客様が店内を快適に移動できる通路幅を確保することが極めて重要です。メインの通路は120cm以上、商品棚の間など狭いところでも90cm程度あると、お客様同士がすれ違う際にストレスを感じにくくなります。車椅子やベビーカーの利用も想定すると、より広いスペースが望ましいでしょう。

- フィッティングルーム:

- 最低1つは必要です。お客様が着替えやすいよう、内部は1平方メートル(約100cm×100cm)程度の広さが欲しいところです。人気店を目指すなら、複数設置することも検討します。

バックヤードの広さの計算方法

バックヤードは、お客様の目には触れないものの、店舗運営の効率を支える心臓部です。このスペースが十分に確保されていないと、売場に在庫が溢れてしまったり、スタッフの作業効率が著しく低下したりします。以下の機能を考慮して、必要な広さを算出します。

- 在庫保管スペース:

- ストック商品を保管する場所です。どのくらいの在庫量を抱える計画か(事業計画と連動)によって必要なスペースは決まります。棚やストック用のラックを設置するスペースを考慮します。ECサイトも運営する場合は、その在庫も保管できる広さが必要です。

- 作業スペース:

- 商品の検品、タグ付け、アイロンがけ、梱包、PC作業などを行うための机や作業台を置くスペースです。

- スタッフルーム・休憩スペース:

- スタッフが着替えたり、休憩したりする場所です。ロッカーや小さなテーブルを置けるスペースがあると、従業員満足度の向上に繋がります。

- 事務所機能:

- 書類の保管や事務作業を行うスペース。

- その他:

- トイレや給湯室など。

売場とバックヤードの黄金比

一般的に、アパレル店舗における売場面積とバックヤード面積の比率は「7:3」から「8:2」程度が理想的とされています。例えば、20坪の店舗であれば、売場が14〜16坪、バックヤードが4〜6坪という計算になります。もちろん、これはあくまで目安であり、扱う商品の特性(かさばるアウターが多い、小物が多いなど)や、EC運営の比重によって最適なバランスは変わります。

最初に必要な面積を具体的に算出しておくことで、物件情報を見る際に「この物件は〇坪だから、レイアウトはこう組めるな」「バックヤードが少し狭いから、在庫管理を工夫する必要があるな」といった、より現実的な視点で物件を評価できるようになります。

知っておきたいアパレル店舗物件の基礎知識

本格的に物件探しを始める前に、事業用物件に関する基本的な用語とその特徴を理解しておくことが大切です。これにより、不動産会社の担当者との会話がスムーズになり、物件情報を正しく読み解く力が身につきます。ここでは、アパレル店舗で主に対象となる「物件の種類」と「物件の状態」について、それぞれのメリット・デメリットを交えながら解説します。

物件の種類:路面店・空中階・商業施設

店舗物件は、その立地や建物の中での位置によって大きく3つのタイプに分けられます。それぞれに異なる特徴があり、ブランドのコンセプトや戦略によって最適な選択は変わります。

| 物件の種類 | メリット | デメリット | こんなブランドにおすすめ |

|---|---|---|---|

| 路面店 | ・視認性が高く、多くの人の目に触れる ・ブランドの世界観を内外装で表現しやすい ・営業時間の自由度が高い |

・家賃が高い傾向にある ・集客は基本的に自力で行う必要がある ・天候によって客足が大きく左右される |

・独自の世界観を強く打ち出したいブランド ・既に一定の知名度やファンがいるブランド |

| 空中階・地下店舗 | ・路面店に比べて家賃が比較的安い ・隠れ家的な雰囲気を演出しやすい ・目的買いのコアな顧客層に響きやすい |

・視認性が低く、一見客の獲得が難しい ・集客のための工夫(看板、Web広告など)が不可欠 ・看板の設置場所やサイズに制限がある場合も |

・特定のジャンルに特化した専門店 ・予約制のオーダースーツ店やサロン ・オンラインでの集客力に自信があるブランド |

| 商業施設内店舗 | ・施設の高い集客力に期待できる ・天候に左右されず、安定した来客が見込める ・施設のターゲット層と合えば効率的に集客できる |

・営業時間や定休日の制約がある ・内装や販促活動に施設のルールや制限がある ・競合するアパレル店が多い ・売上歩合制の家賃(売上が増えると家賃も増える)の場合がある |

・幅広い顧客層にアプローチしたいブランド ・初めて店舗を出店する事業者 ・安定した集客基盤を求めるブランド |

路面店

路面店とは、文字通り道路に面した1階にある店舗のことです。最大の魅力は、通行人の目に直接触れる「視認性の高さ」と、ファサード(建物の正面)から内装まで、ブランドの世界観を自由に表現できる「ブランディングのしやすさ」にあります。オリジナルの看板を設置したり、ウィンドウディスプレイを季節ごとに変えたりと、クリエイティビティを存分に発揮できます。営業時間を自由に設定できるため、夜遅くまで営業したり、特別なイベントを開催したりすることも可能です。

一方で、その好条件ゆえに家賃は高くなる傾向があります。また、商業施設のように建物自体が人を集めてくれるわけではないため、集客は完全に自力で行わなければなりません。SNSでの発信や広告、魅力的な店舗づくりなど、お客様を呼び込むための継続的な努力が求められます。雨の日や猛暑日など、天候によって人通りが減り、売上が大きく左右される点も考慮しておく必要があります。

空中階・地下店舗

空中階とは建物の2階以上、地下店舗は地下階にある店舗を指します。これらの物件の最大のメリットは、路面店に比べて「家賃が安い」ことです。同じエリア、同じ広さでも、階数が変わるだけで家賃が大幅に下がるケースは少なくありません。これにより、開業時の固定費を抑えることができます。また、あえて人目につきにくい場所にあることで、「知る人ぞ知る」といった隠れ家的な雰囲気を演出しやすく、特別感を求める顧客層にアピールできます。

しかし、その裏返しとして「視認性の低さ」が最大のデメリットとなります。偶然通りかかって入店するという「衝動買い」はほとんど期待できません。お客様に来てもらうためには、SNSやWebサイト、雑誌広告などを活用し、「この店に行く」という明確な目的を持ってもらう必要があります。ビルの入り口に設置できる看板の大きさやデザインに制限がある場合も多いため、内見時には必ず確認が必要です。

ショッピングセンターや百貨店内の店舗

ショッピングセンター(SC)や百貨店、ファッションビルといった大規模な商業施設の中に出店する形態です。最大の強みは、施設そのものが持つ「圧倒的な集客力」です。特に土日や祝日には多くの人が訪れるため、自社のブランドを知らない潜在顧客にもアプローチする大きなチャンスがあります。また、施設側がターゲット顧客を絞ってマーケティングを行っている場合が多く、自社のターゲット層と合致する施設を選べば、効率的な集客が可能です。雨の日でも快適に買い物ができる環境も、安定した売上を支える要因となります。

ただし、多くのメリットがある一方で、様々な「制約」も伴います。営業時間は施設全体で統一されており、定休日も自由に決められません。内装工事や販促活動(セールやイベントなど)に関しても、施設側のレギュレーションに従う必要があります。家賃は固定額の場合もありますが、売上に応じて一定の割合を支払う「売上歩合制家賃」が採用されていることも多く、売上が伸びると支払う家賃も増える仕組みになっています。多くの競合ブランドが同じフロアに軒を連ねるため、その中で埋もれないための差別化戦略が重要になります。

物件の状態:居抜き物件とスケルトン物件

物件を探していると、「居抜き」「スケルトン」という言葉を目にします。これは店舗の内装の状態を表す言葉で、どちらを選ぶかによって初期費用や開業までのスケジュールが大きく変わります。

| 物件の状態 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 居抜き物件 | ・内装工事費などの初期費用を大幅に抑えられる ・工事期間が短いため、スピーディに開業できる |

・デザインの自由度が低く、前の店のイメージが残りやすい ・設備の老朽化リスクがある(修理・交換費用が発生する可能性) ・レイアウトが自店のオペレーションに合わない場合がある |

・とにかく初期費用を抑えて開業したい人 ・できるだけ早くオープンさせたい人 ・内装に強いこだわりがない人 |

| スケルトン物件 | ・内装デザインの自由度が非常に高い ・ブランドの世界観をゼロから完璧に構築できる ・すべての設備を新品で揃えられる |

・内装工事費が高額になる傾向がある ・設計から工事完了まで時間がかかり、開業までの期間が長い ・退去時にスケルトン状態に戻す原状回復工事が必要になる |

・ブランドの世界観や内装デザインに徹底的にこだわりたい人 ・開業資金に十分な余裕がある人 |

居抜き物件のメリットとデメリット

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装や設備(空調、照明、トイレ、什器など)がそのまま残された状態で貸し出される物件のことです。最大のメリットは、これらの既存設備を活用できるため、内装工事にかかる初期費用を劇的に抑えられる点にあります。特に、前テナントが同じアパレル店だった場合、フィッティングルームや棚などをそのまま流用できる可能性があり、コスト削減効果は絶大です。また、大掛かりな工事が不要なため、契約から開業までの期間を短縮できるのも大きな魅力です。

その一方で、デメリットも存在します。最も大きいのは、デザインの自由度が低いことです。既存の内装を活かすことが前提となるため、ブランドのコンセプトに合わせた独創的な空間づくりは難しくなります。壁紙や床材の変更は可能でも、間取りや設備の配置は簡単には変えられません。また、残された設備が老朽化しているリスクも考慮しなければなりません。入居後すぐにエアコンが故障したり、照明が切れたりして、思わぬ修理費用や交換費用が発生する可能性があります。前の店のイメージが強く残っていると、新しい店のブランディングの妨げになることもあります。

スケルトン物件のメリットとデメリット

スケルトン物件とは、建物の構造体(床・壁・天井のコンクリートなど)がむき出しの状態になっている物件を指します。何もないゼロの状態から店舗を作り上げるため、最大のメリットは「デザインの自由度が圧倒的に高い」ことです。壁の素材や床材、天井の意匠、照明の配置、動線設計に至るまで、ブランドのコンセプトを隅々まで反映させた、完全オリジナルの店舗空間を創造できます。全ての設備を新品で導入するため、居抜き物件のような設備の老朽化リスクを心配する必要もありません。

しかし、その自由度の高さと引き換えに、内装工事にかかる費用は高額になります。電気、ガス、水道、空調、防災設備などのインフラ整備から、壁や床の仕上げ、什器の造作まで、すべてにコストがかかります。また、設計会社や施工会社との打ち合わせから工事完了までには数ヶ月単位の時間がかかるため、開業までの期間も長くなります。さらに注意すべきなのが、退去時の「原状回復義務」です。契約終了時には、入居時と同じスケルトン状態に戻して返却する必要があり、その解体費用も見込んでおかなければなりません。

アパレル店舗物件の探し方4選

理想の店舗の条件が固まったら、いよいよ具体的な物件探しのアクションに移ります。物件情報を得る方法は一つではありません。複数の方法を組み合わせることで、より多くの選択肢の中から最適な物件を見つけ出す確率が高まります。ここでは、代表的な4つの探し方とその特徴を紹介します。

① 店舗専門の不動産ポータルサイトで探す

現代の物件探しの主流ともいえるのが、インターネット上の不動産ポータルサイトの活用です。特に、住居用ではなく事業用(店舗・オフィス)に特化したサイトを利用することで、効率的に情報を集めることができます。

メリット

- 情報量が豊富: 全国各地の膨大な物件情報が掲載されており、選択肢が広い。

- 手軽さ: スマートフォンやPCがあれば、時間や場所を問わずにいつでも物件を探せる。

- 検索性が高い: エリア、家賃、広さ、駅からの距離、居抜き・スケルトンといった希望条件で絞り込み検索ができるため、効率的。

デメリット

- 情報の鮮度: 人気のある好条件の物件は、掲載後すぐに申し込みが入ってしまうことがある。

- 非公開物件はない: 不動産会社が独自に抱える、いわゆる「未公開の優良物件」は掲載されていない。

- 情報がすべてではない: 写真や図面だけでは、実際の雰囲気や周辺環境までは完全には把握できない。

以下に、店舗物件探しでよく利用される代表的なポータルサイトをいくつか紹介します。

テナント連合隊

「テナント連合隊」は、事業用テナント物件に特化した国内最大級のポータルサイトの一つです。貸店舗、貸事務所、貸倉庫など、幅広い事業用物件を網羅しており、アパレル店舗向けの物件も豊富に見つかります。特に、路面店や商業施設内の店舗、居抜き物件など、多様な条件で検索できる点が強みです。各地域の不動産会社が加盟しており、地域に密着した情報も得やすいのが特徴です。

参照:テナント連合隊公式サイト

at home(アットホーム)店舗

テレビCMなどでお馴染みの「アットホーム」にも、事業用物件を専門に扱う「at home 店舗」というサービスがあります。全国規模のネットワークを活かした豊富な情報量が魅力で、貸店舗はもちろん、貸事務所や月極駐車場まで幅広くカバーしています。サイトの使いやすさにも定評があり、「居抜き店舗」「1階路面」「商店街」といった、アパレル店舗探しで重要となるこだわり条件での検索機能も充実しています。

参照:アットホーム株式会社公式サイト

店舗そのままオークション

「店舗そのままオークション」は、その名の通り「居抜き物件」に特化したユニークなマッチングサービスです。通常の賃貸借契約だけでなく、店舗の内装や設備を「造作譲渡」という形で次の借主に売買することを仲介します。オークション形式で買い手(次の借主)を募集するため、思わぬ好条件で設備を譲り受けられる可能性があります。初期費用を徹底的に抑えたい、スピーディに開業したいという方にとっては、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

参照:株式会社M&Aオークション公式サイト

② 地域の不動産会社に相談する

インターネットが普及した今でも、地域の不動産会社に直接足を運んで相談する方法は非常に有効です。特に、開業したいエリアが決まっている場合には、その地域の事情に精通した専門家から得られる情報は計り知れません。

メリット

- 非公開物件の情報: ポータルサイトには掲載されていない、未公開の優良物件を紹介してもらえる可能性があります。家主の意向で公に募集していない物件や、これから空く予定の物件情報を先行して得られることもあります。

- 専門的なアドバイス: そのエリアの人の流れ、客層、競合店の状況、家賃相場など、ネットだけでは得られないリアルな情報に基づいたアドバイスがもらえます。

- 交渉の代行: 家主との家賃交渉や条件交渉を、経験豊富なプロに任せることができます。これは個人で交渉するよりも有利に進むことが多いです。

デメリット

- 担当者との相性: 担当者との相性が悪いと、希望に合わない物件ばかり紹介されたり、コミュニケーションがうまくいかなかったりすることがあります。

- 紹介範囲の限界: 不動産会社によって得意なエリアや物件の種類が異なるため、1社だけでは情報が偏る可能性があります。

成功のポイント

重要なのは、1社に絞らず、複数の不動産会社に相談してみることです。それぞれの会社が持つ情報や強みを比較検討することで、より良い物件に出会える確率が高まります。また、相談する際は、事前に準備した「ブランドコンセプト」や「事業計画」をしっかりと伝え、本気度を示すことが、良い物件情報を引き出すための鍵となります。

③ 希望エリアを自分の足で歩いて探す

希望するエリアがある程度絞られているなら、最終的には自分の足でその街を歩き、肌で空気を感じることが不可欠です。これは、単に物件を探すだけでなく、そのエリアが本当に自分のブランドに合っているかを見極めるための重要なリサーチ活動でもあります。

メリット

- リアルな情報収集: インターネットや不動産会社からの情報だけではわからない、街の雰囲気、騒音、匂い、通行人のリアルな姿(年齢層、ファッション、表情など)を五感で感じ取ることができます。

- 掘り出し物件の発見: 「貸店舗」や「テナント募集」といった貼り紙が、空き物件の窓やシャッターに直接貼られていることがあります。これらはポータルサイトに載る前の情報であることも多く、思わぬ掘り出し物に出会える可能性があります。

- 立地環境の確認: 候補物件の周辺にどのような店があるか、競合店の様子はどうか、昼と夜、平日と休日で人の流れはどう変わるかなど、具体的な出店イメージを膨らませながらリサーチできます。

デメリット

- 時間と労力がかかる: 非常に地道な作業であり、多くの時間と労力を要します。

- 効率は良くない: 運に左右される側面も大きく、必ずしも良い物件が見つかる保証はありません。

この方法は、他の探し方と並行して行うのが最も効果的です。ポータルサイトで気になる物件を見つけたら、その周辺エリアを実際に歩いてみる。不動産会社に紹介された物件を内見する前後に、街を散策してみる。こうした地道な活動が、後悔しない立地選びに繋がります。

④ 知人や同業者から紹介してもらう

意外なルートから優良物件の情報が舞い込んでくることもあります。それが、人づての「紹介」です。

メリット

- 情報の信頼性が高い: 知人やビジネス上の付き合いがある人からの情報なので、信頼性が高いケースが多いです。

- 好条件での契約: 紹介という関係性から、家賃や契約条件などで融通を利かせてもらえる可能性があります。

- 競争率が低い: 市場に情報が出る前のクローズドな情報であるため、他の希望者と競合することなく話を進められる場合があります。

デメリット

- 機会が限定的: いつ情報が入ってくるかわからず、この方法だけに頼ることはできません。

- 断りにくい: 紹介してもらった手前、条件が合わなくても断りにくいという精神的なプレッシャーを感じることがあります。

アパレル業界のセミナーや交流会に積極的に参加したり、日頃から同業者とのネットワークを築いておいたりすることで、こうした貴重な情報に触れる機会が増えるかもしれません。常にアンテナを張り、自分の店を持ちたいという想いを周囲に伝えておくことも、一つの有効な手段と言えるでしょう。

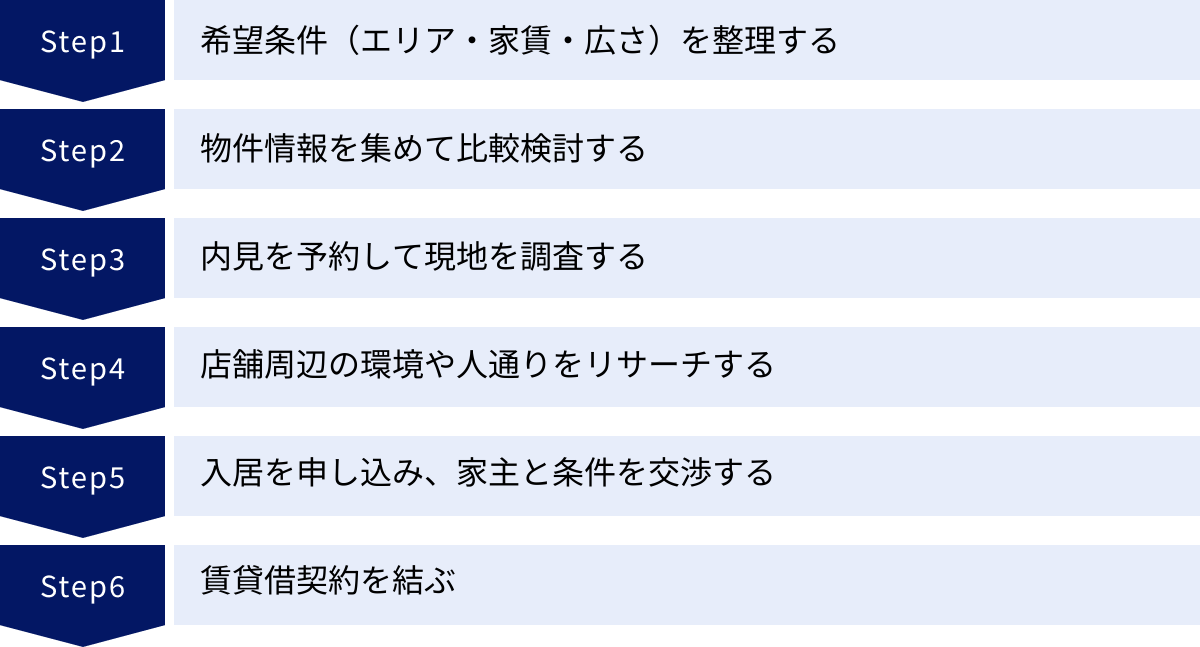

物件契約までの流れ6ステップ

理想の物件が見つかってから、実際に鍵を受け取るまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。事業用物件の契約は、住居の賃貸契約よりも手続きが複雑で、確認すべき項目も多岐にわたります。ここでは、物件の申し込みから契約締結までの一般的な流れを6つのステップに分けて、各段階でのポイントを解説します。

① STEP1:希望条件(エリア・家賃・広さ)を整理する

これは物件探しを始める前の準備段階でも行ったことですが、実際に探し始めると様々な物件を目にする中で、当初の考えが変化することもあります。ここで改めて、「絶対に譲れない条件(MUST)」と「できれば満たしたい条件(WANT)」に分けて、優先順位を再整理しましょう。

- MUST条件の例:

- エリア:〇〇駅 徒歩10分以内

- 家賃:月額〇〇万円(共益費込み)まで

- 広さ:20坪以上

- 物件の種類:1階路面店

- WANT条件の例:

- 角地であること

- スケルトン物件であること

- 天井高が3m以上あること

このリストが明確であればあるほど、不動産会社の担当者にも希望が伝わりやすく、内見する物件を絞り込む際にも迷いがなくなります。全ての条件を満たす完璧な物件は、現実にはなかなか存在しません。どこを妥協点とするか、あらかじめ決めておくことがスムーズな意思決定に繋がります。

② STEP2:物件情報を集めて比較検討する

STEP1で整理した条件に基づき、「アパレル店舗物件の探し方4選」で紹介した方法を駆使して、具体的な物件情報を集めます。ポータルサイトでの検索、不動産会社からの紹介、自分の足で探した情報などを、一つのリストにまとめていきましょう。

この時、スプレッドシートなどを使って一覧表を作成すると非常に便利です。項目として、「物件名」「住所」「最寄り駅」「広さ(坪/㎡)」「家賃」「保証金」「物件の状態(居抜き/スケルトン)」「担当不動産会社」「備考(気になった点など)」などを設けて情報を入力していきます。こうすることで、複数の物件を客観的に比較検討しやすくなり、情報の見落としも防げます。

③ STEP3:内見を予約して現地を調査する

気になる物件がいくつか絞り込めたら、不動産会社を通じて内見(内覧)を申し込みます。写真や図面だけではわからない、物件の本当の状態を自分の目で確かめるための最も重要なステップです。

内見の際は、単に部屋の広さや綺麗さを見るだけではありません。メジャーを持参して実際の寸法を測ったり、スマートフォンの水平器アプリで床や壁の傾きをチェックしたりと、細部まで確認する姿勢が大切です。また、内見時には複数の視点を持つことが重要です。

- 経営者の視点: 事業計画と照らし合わせ、この家賃で採算が取れるか。

- デザイナーの視点: ブランドコンセプトを表現できる空間か、理想のレイアウトは可能か。

- お客様の視点: 入りやすいか、快適に過ごせるか。

- スタッフの視点: 働きやすい動線か、バックヤードは十分か。

内見でチェックすべき具体的なポイントについては、後述の「内見で必ず確認すべき8つのポイント」で詳しく解説します。

④ STEP4:店舗周辺の環境や人通りをリサーチする

内見は物件の「中」を見る作業ですが、それと同じくらい重要なのが、物件の「外」、つまり周辺環境のリサーチです。これも、後悔しない立地選びのための必須項目です。

- 人通りの量と質:

- 時間帯による変化: 平日の朝(通勤時間帯)、昼(ランチ時間帯)、夕方、そして夜。休日も同様に、時間帯を変えて人通りの変化を確認します。

- 通行人の属性: 実際に歩いている人は、自分の店のターゲット層と合っているか。年齢、性別、服装、雰囲気などを観察します。

- 周辺店舗の状況:

- どのような業種の店が並んでいるか。繁盛している店、閑散としている店はどこか。

- 競合となるアパレル店はあるか。あるなら、どのようなコンセプトで、どのような客層か。

- 相乗効果が期待できる店(カフェ、美容院、雑貨店など)はあるか。

- 街の雰囲気:

- 騒音のレベル(車の交通量、近隣の工事など)。

- 清潔感、治安の良し悪し。

- 夜間の明るさや雰囲気。

このリサーチは、一度だけでなく、曜日や天候、時間を変えて複数回行うことが理想です。「雨の日の平日の夜」といった、最も条件が悪い時でも、その場所で商売をやっていけるかをイメージすることが重要です。

⑤ STEP5:入居を申し込み、家主と条件を交渉する

内見と周辺リサーチを終え、「この物件に決めたい」という意思が固まったら、不動産会社を通じて家主(オーナー)に入居の申し込みを行います。この際、「入居申込書」という書類に必要事項を記入して提出します。法人契約の場合は会社謄本や決算書、個人事業主の場合は身分証明書や確定申告書の写しなどを求められることが一般的です。

特に新規開業の場合は、事業の将来性や支払い能力をアピールするために、作成した事業計画書の提出を求められるケースがほとんどです。しっかりとした事業計画は、家主の信頼を得るための重要なツールとなります。

申し込みと同時に、家賃や契約条件に関する「交渉」が可能な場合があります。交渉はすべて不動産会社を通じて行います。

- 家賃の交渉: 周辺相場と比較して、若干の減額を交渉できる場合があります。

- フリーレントの交渉: 入居後、内装工事などで営業ができない期間(通常1〜2ヶ月程度)の家賃を免除してもらう交渉です。これは交渉が成功しやすい項目の一つです。

- 保証金の減額交渉:

- 設備に関する交渉: 古いエアコンを新しいものに交換してもらうなど。

申し込み後、家主側で入居審査が行われます。事業内容や財務状況などを基に、テナントとしてふさわしいかどうかが判断され、通常1週間〜10日ほどで結果が通知されます。

⑥ STEP6:賃貸借契約を結ぶ

審査に無事通過したら、いよいよ最終ステップである賃貸借契約の締結です。契約は、不動産会社の事務所で行われるのが一般的です。

契約当日は、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、契約内容の中でも特に重要な項目について、書面(重要事項説明書)を見ながら口頭で説明を受けるものです。専門用語が多く難しい内容ですが、ここで疑問点を放置せず、理解できるまで質問することが極めて重要です。

その後、賃貸借契約書に署名・捺印をします。契約書は非常に細かい内容まで記載されていますが、特に以下の項目は念入りに確認しましょう。

- 契約形態: 「普通借家契約」か「定期借家契約」か。定期借家契約は原則更新がなく、期間満了で契約が終了します。

- 契約期間と更新: 契約期間は何年か。更新は可能か、更新料はいくらか。

- 賃料・共益費: 金額、支払い方法、支払い期日。

- 禁止事項: 店舗の用途変更や又貸し(サブリース)の可否など。

- 解約予告期間: 解約する場合、何か月前に告知する必要があるか(通常6ヶ月前)。

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元の状態に戻す必要があるのか。これはトラブルになりやすい最重要項目です。「スケルトン返し」なのか、内装を残しても良いのか、特約の内容を隅々まで確認します。

契約内容に双方が合意し、署名・捺印が完了したら、保証金や前家賃などの初期費用を支払います。そして、晴れて物件の鍵が引き渡され、自分の店舗づくりがスタートします。

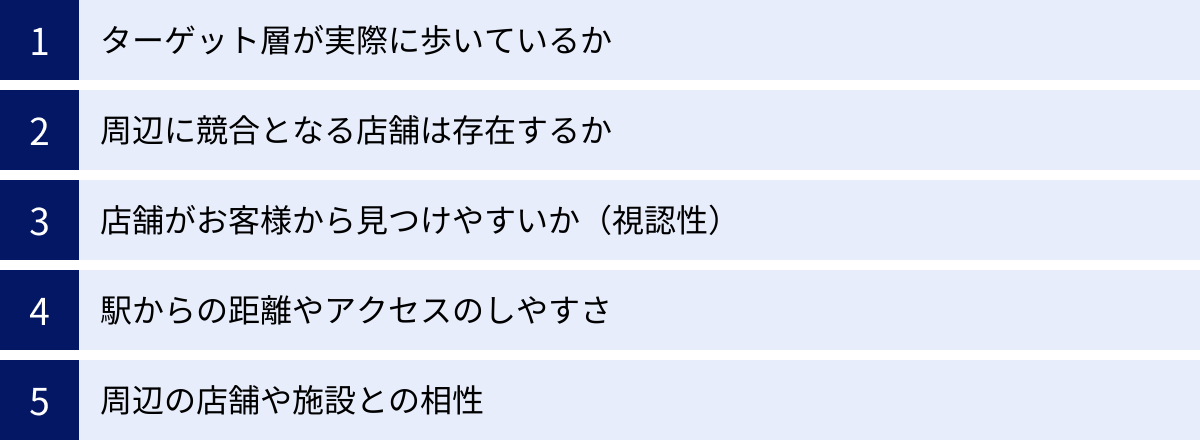

失敗しない立地選び!5つのチェックポイント

「店舗ビジネスは立地が8割」と言われるほど、どこに店を構えるかは事業の成功を大きく左右します。物件そのものの良し悪しだけでなく、その物件が「どこにあるか」という視点が極めて重要です。ここでは、立地選びで失敗しないために、必ず確認すべき5つのチェックポイントを解説します。

① ターゲット層が実際に歩いているか

物件探しを始める前の準備段階で、自社のブランドの「ターゲット層(ペルソナ)」を明確にしました。立地選びで最も重要なのは、そのペルソナが、候補物件のあるエリアを実際に歩いているかどうかです。

「おしゃれな街だから」「人通りが多いから」という漠然とした理由だけで選んではいけません。たとえ人通りが多くても、それが自社のターゲット層でなければ意味がありません。例えば、ティーン向けのストリートファッションの店を、富裕層のマダムが多く歩く高級住宅街に出しても、成功する確率は低いでしょう。

リサーチ方法

- 定点観測: 候補物件の前や最寄り駅の出口などで、時間を決めて通行人を観察します。

- チェック項目: 年齢層、性別、服装のテイスト、持ち物(ブランドバッグ、エコバッグなど)、歩くスピード、誰と歩いているか(一人、カップル、家族連れなど)。

- 時間帯と曜日の変更: 平日の昼間はビジネスパーソンが多くても、休日は家族連れで賑わうなど、街の顔は時間帯や曜日によって大きく変わります。必ず複数のパターンでリサーチを行い、街の多面的な姿を把握しましょう。

この地道なリサーチによって、データだけでは見えない「街のリアルな空気感」を掴むことができます。自分の店のショーウィンドウの前を、思い描いたターゲット顧客が楽しそうに歩く姿を具体的にイメージできるかどうかが、一つの判断基準となります。

② 周辺に競合となる店舗は存在するか

候補物件の周辺に、同じようなアパレル店、特にコンセプトや価格帯が近い「競合店」があるかどうかは、必ずチェックすべき項目です。しかし、競合店の存在は、必ずしもマイナス要因とは限りません。

マイナス面(脅威)

- 顧客の奪い合い: 当然ながら、お客様の取り合いが発生します。特に、自社よりも知名度や資本力で勝る強力な競合店が近くにある場合は、厳しい戦いを強いられる可能性があります。

- 価格競争: 近くに同じような商品をより安く売る店があれば、価格競争に巻き込まれ、利益を圧迫する原因になりかねません。

プラス面(機会)

- 集客の相乗効果: 競合店が集まっているということは、そのエリアに「アパレル製品を買いに来る」という目的を持ったお客様が既に集まっている証拠でもあります。これにより、個々の店が単独で集客する以上の相乗効果(シャワー効果)が期待できます。例えば、古着屋が密集する高円寺や下北沢は、その典型例です。

- 市場の存在証明: 競合が繁盛しているなら、そのエリアには自社の商品を受け入れてくれる市場が存在する、というポジティブな見方もできます。

チェックポイント

重要なのは、競合の存在を単純に脅威と捉えるのではなく、「その中で自店はどのような価値を提供し、差別化できるか」を冷静に分析することです。競合店の品揃え、価格帯、店舗の雰囲気、接客スタイルなどを徹底的にリサーチし、自店が輝けるポジションを見つけ出せるかどうかを判断しましょう。

③ 店舗がお客様から見つけやすいか(視認性)

どれだけ魅力的な店構えにしても、お客様にその存在を気づいてもらえなければ、入店には繋がりません。店舗の「見つけやすさ」、すなわち「視認性」は、特に路面店において売上を左右する重要な要素です。

チェックポイント

- 間口の広さ: 店舗の正面(ファサード)の幅が広いほど、多くの人の目に留まりやすくなります。

- 立地条件: 大通りに面した角地は、二方向からの視線を集めるため、最も視認性が高いとされています。一方、ビルの奥まった場所や、細い路地に入った場所は視認性が低くなります。

- 障害物の有無: 店舗の前に大きな街路樹や電柱、バス停、看板などがあると、視界を遮り、見つけにくくなる原因となります。

- 通りの反対側からの見え方: 意外と見落としがちなのが、通りの向かい側からの見え方です。お客様は道のどちら側を歩くかわかりません。必ず反対側の歩道からも店舗の場所を確認しましょう。

- 夜間の視認性: 日中だけでなく、夜間にその場所がどのように見えるかも重要です。街灯の有無や周辺の明るさ、看板をライトアップできるかなどを確認します。

視認性が低い物件を選ぶ場合は、そのハンディキャップを補うための工夫(目立つ看板の設置、SNSでの積極的な情報発信など)が別途必要になります。

④ 駅からの距離やアクセスのしやすさ

お客様が店舗にたどり着くまでの「アクセスのしやすさ」も、来店を促す重要な要素です。

チェックポイント

- 最寄り駅からの徒歩分数: 物件情報に記載されている「徒歩〇分」は、不動産広告のルール(80m=1分)に基づいて計算されたもので、信号の待ち時間や坂道は考慮されていません。必ず自分の足で、実際に駅から歩いて時間を計測しましょう。

- 道のりの分かりやすさ: 駅から店舗までの道のりは、単純明快でしょうか。曲がり角が多かったり、目印がなかったりすると、お客様は途中で不安になり、来店を諦めてしまうかもしれません。

- 交通の利便性: 複数の路線が乗り入れている駅か、特急や急行が停車する駅か、といった点も集客範囲に影響します。

- 物理的な障壁: 途中に大きな交差点や踏切、急な坂道や階段などがあると、お客様にとって心理的なハードルになります。

- 天候への配慮: 駅から店舗までアーケードや地下街を通って行ける場合、雨の日でもお客様が来店しやすくなります。

特に、明確な目的を持たずに街を訪れる「ついで買い」の顧客層を狙う場合は、駅から近く、気軽に立ち寄れるアクセスの良さがより重要になります。

⑤ 周辺の店舗や施設との相性

最後のチェックポイントは、自店のブランドと、周辺にある他の店舗や施設との「相性」です。周辺環境は、自店のブランドイメージを補強しもすれば、損ないもする可能性があります。

相乗効果が期待できる店舗・施設(プラス要因)

- ターゲット層が共通する店舗: おしゃれなカフェ、人気の美容院、センスの良い雑貨店、ライフスタイル系の書店などが近くにあれば、それらの店を訪れたお客様が自店にも流れてくる「回遊性」が生まれます。

- 大型商業施設やランドマーク: 集客力のあるデパートやショッピングモール、美術館、公園などが近くにあれば、そのエリア全体への来訪者数が増え、自店への来店機会も増大します。

ブランドイメージを損なう可能性のある施設(マイナス要因)

- コンセプトと合わない店舗: 例えば、上質で落ち着いた雰囲気のブランドを目指す場合、すぐ隣に騒がしいゲームセンターや派手なパチンコ店があると、ブランドイメージとの間にギャップが生まれてしまいます。

- 治安に不安のある施設:

これらのチェックポイントを多角的に検証し、総合的に判断することが、後悔のない立地選びの鍵となります。完璧な立地は存在しないかもしれませんが、自社のブランドにとっての「最適解」を見つけ出す努力が、ビジネスの成功確率を格段に高めるのです。

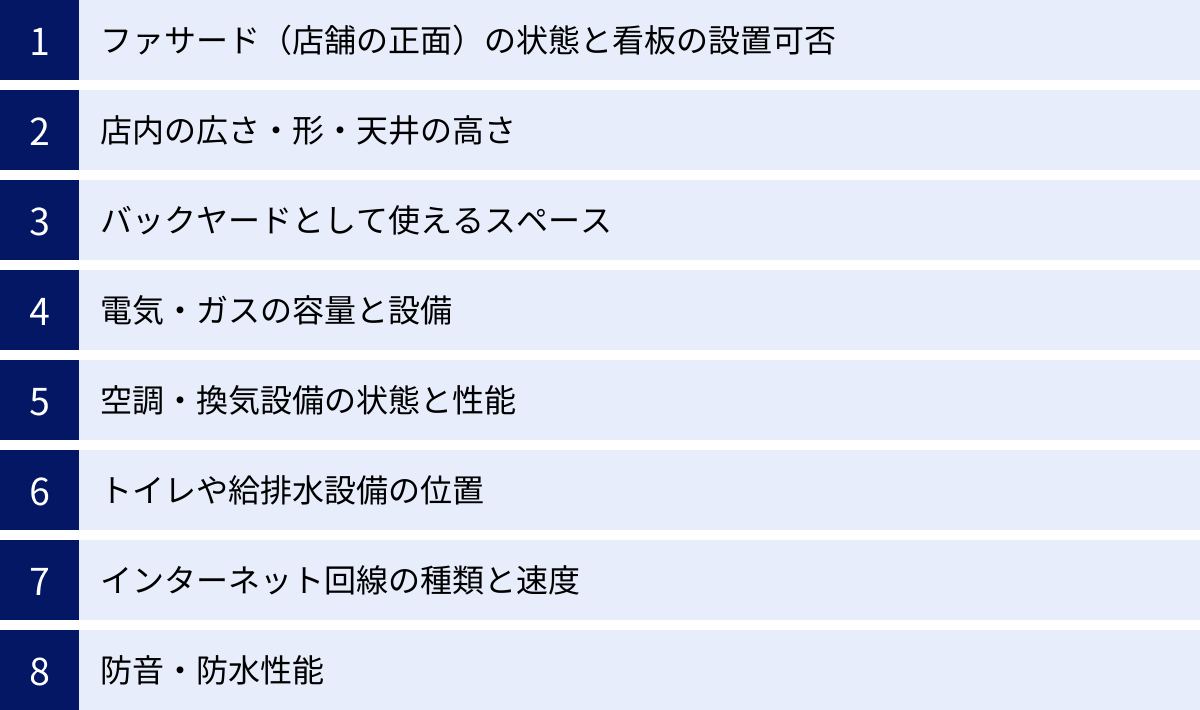

内見で必ず確認すべき8つのポイント

内見は、物件の良し悪しを判断するための最も重要な機会です。図面や写真だけでは決してわからない細部を、五感をフル活用してチェックしましょう。ここでは、アパレル店舗の内見で絶対に確認すべき8つの技術的なポイントをリストアップしました。メジャー、スマートフォンのメモ機能やカメラ、水平器アプリなどを持参して、漏れなく確認しましょう。

① ファサード(店舗の正面)の状態と看板の設置可否

ファサードは、お客様が最初に目にする「店の顔」です。ブランドイメージを左右する非常に重要な部分であり、改装の自由度や規制を必ず確認する必要があります。

- 現状の確認:

- 間口(幅)と高さ: メジャーで正確な寸法を測ります。間口が広いほど開放感があり、多くの人の目に留まります。

- 材質と状態: 壁面やサッシ、ドアの材質(ガラス、木、タイルなど)と、傷や汚れ、劣化の度合いを確認します。改装する場合、既存のものをどこまで利用できるか、または撤去する必要があるかを判断します。

- 改装の自由度:

- どこまでデザインを変更できるか、不動産会社の担当者を通じて家主に確認します。壁の色を変える、ドアを交換する、窓の形を変えるといった工事が可能かどうかは、物件によって大きく異なります。

- 看板の設置:

- 設置場所とサイズ: 看板をどこに、どれくらいの大きさで設置できるかは、ビルの規約や景観条例によって厳しく制限されている場合があります。「看板設置不可」という物件もあるため、これは最重要確認事項の一つです。

- 種類と照明: 壁面に直接取り付ける看板、窓ガラスにシートを貼るタイプ、袖看板(建物から突き出すタイプ)、置き看板など、どのような種類の看板が許可されているかを確認します。夜間営業を考えるなら、照明付きの看板(電飾看板)が設置可能かも重要です。

② 店内の広さ・形・天井の高さ

図面上の面積(坪数)だけでなく、空間としての使いやすさを確認します。デッドスペースの有無や天井高は、レイアウトの自由度や店の雰囲気に大きく影響します。

- 実測:

- 縦・横の長さ: 壁から壁までの正確な寸法をメジャーで測り、図面と相違がないか確認します。

- 天井の高さ: 床から天井までの高さを測ります。天井が高いと、空間に開放感が生まれ、商品を立体的に見せるディスプレイや、存在感のある照明器具の設置が可能になります。2.5m以下だとやや圧迫感を感じ、3m以上あるとかなり開放的な印象になります。

- 形状と構造:

- 部屋の形: 真四角に近いほどレイアウトの効率は良いですが、変形した物件でも、それを活かした個性的な空間づくりが可能です。

- 柱や梁の位置とサイズ: 室内に大きな柱があったり、天井に太い梁が通っていたりすると、什器の配置やお客様の動線に大きな制約が生まれます。柱や梁の位置、サイズは必ず図面に書き込みましょう。

- デッドスペース: 活用しにくい隅のスペースや、柱の裏側など、デッドスペースがどれくらいあるかを確認します。

③ バックヤードとして使えるスペース

店舗運営の効率を支えるバックヤードは、売場と同じくらい重要です。必要な機能が収まる十分なスペースがあるか、動線はスムーズかをチェックします。

- 広さと形状:

- 面積の確認: バックヤードとして利用できるスペースが、事前に計算した必要な広さを満たしているかを確認します。

- 棚の設置: 在庫を保管するためのストック棚やラックを設置できる十分な壁面と広さがあるかを確認します。

- 動線:

- 売場との接続: 売場とバックヤードの出入り口はどこにあるか。お客様の目に触れずにスタッフがスムーズに行き来できるか、動線を確認します。レジ裏から直接バックヤードに入れるのが理想的です。

- 機能性:

- 作業スペースとして、検品やPC作業を行うための机を置けるか。

- スタッフの休憩スペースや着替える場所は確保できるか。

④ 電気・ガスの容量と設備

照明や空調、音響、POSレジなど、アパレル店舗は多くの電気を使用します。容量が不足すると、営業中にブレーカーが落ちたり、希望する設備が使えなかったりする致命的な問題に繋がります。

- 電気容量:

- 分電盤の確認: 分電盤(ブレーカー)の場所を確認し、契約アンペア(A)数と電圧(V)を必ず写真に撮っておきます。一般的なアパレル店舗では、最低でも50A〜60A、広い店舗や照明にこだわる場合は100A以上必要になることもあります。

- 増設の可否: 容量が不足している場合、増設工事が可能かどうか、またその費用は誰が負担するのか(貸主か借主か)を必ず確認します。建物全体の電気容量に上限があり、増設自体が不可能な場合もあります。

- コンセント:

- 位置と数: 壁や床にあるコンセントの位置と数をすべて確認し、図面に書き込みます。レジ周り、事務所スペース、照明用など、必要な場所に十分な数があるかを確認します。

- ガス:

- ガスの元栓があるか、使用可能かを確認します。アパレル店では通常不要ですが、給湯器などで使用する可能性があります。

⑤ 空調・換気設備の状態と性能

お客様とスタッフの快適性を保つために、空調と換気は不可欠な設備です。特に居抜き物件の場合は、既存の設備の状態を念入りにチェックする必要があります。

- 空調設備(エアコン):

- 種類と能力: 家庭用か、よりパワーのある業務用か。店舗の広さに見合った能力があるかを確認します。

- 製造年と状態: 室外機や室内機に貼られているシールで製造年を確認します。製造から10年以上経過している場合は、故障のリスクや電気代が高くなる可能性があります。内見時に必ず動作確認をさせてもらい、異音や異臭、効き具合をチェックします。

- 所有権: 設備が貸主の所有物(残置物)なのか、前テナントが残していったものなのかを確認します。故障した場合の修理費用の負担者が誰になるのか、契約前に明確にする必要があります。

- 換気設備:

- 換気扇の位置、数、動作状況を確認します。特に窓のない物件では、空気の循環のために換気性能が重要になります。

⑥ トイレや給排水設備の位置

トイレや手洗い場などの水回り設備は、移設が大掛かりな工事になりやすく、費用も高額です。現在の位置を前提にレイアウトを考える必要があります。

- トイレの有無と位置:

- 店舗内にトイレがあるか。ない場合は、ビルの共用トイレが利用できるかを確認します。

- お客様用として提供するか、スタッフ専用にするか。お客様の目に触れる場所にないか、動線を確認します。

- 給排水管の位置:

- 給水管と排水管の位置は、内装レイアウトに最も大きな影響を与える要素の一つです。バックヤードにシンクを設置したい場合など、希望の場所に配管が来ているかを確認します。床下や壁内の配管状況も、可能な範囲で確認が必要です。

- 水漏れの跡がないか、床や壁にシミがないかをチェックします。

⑦ インターネット回線の種類と速度

現代の店舗運営において、安定したインターネット環境は生命線です。POSレジによる売上・在庫管理、キャッシュレス決済、顧客管理システムの利用、店舗BGMのストリーミング、お客様向けWi-Fiの提供など、用途は多岐にわたります。

- 既存回線の確認:

- 既にインターネット回線が引き込まれているか。壁に光コンセントやモジュラージャックがあるかを確認します。

- 利用可能な回線:

- 回線が未導入の場合、その建物でどの通信事業者のどのサービス(光回線、ケーブルテレビなど)が利用可能か、不動産会社を通じて確認します。建物によっては、利用できる事業者が限定される場合があります。

- 引き込み工事:

- 新規で回線を引き込む場合、どこからケーブルを室内に引き込むのか、工事の可否や内容を確認しておく必要があります。

⑧ 防音・防水性能

近隣トラブルを未然に防ぐため、音と水に関する性能のチェックも重要です。

- 防音性能:

- 壁や床の構造: 壁を軽く叩いてみて、音の響き具合から壁の厚さや材質を推測します。隣のテナントや上下階の音はどれくらい聞こえるか、静かな環境で耳を澄ませてみましょう。

- BGMの使用: 店舗でBGMを流す予定がある場合、どの程度の音量まで許容されるか、事前に確認しておくと安心です。

- 防水性能:

- 雨漏りのチェック: 天井や壁、窓際に雨漏りした跡(シミ)がないかを入念に確認します。特に雨の日の内見は、雨漏りを発見する絶好の機会です。

- 階下への影響: 2階以上の物件の場合、万が一水漏れ事故を起こした際に階下のテナントに損害を与えてしまうリスクがあります。床の防水処理がどのようになっているか、確認できる範囲で見ておきましょう。

物件契約時の注意点と費用

慎重なリサーチと内見を経て、ついに運命の物件との出会いを果たしたら、最終関門である「契約」に進みます。事業用物件の契約は、高額な費用が動くだけでなく、その後の事業運営を長期にわたって規定する重要な法的行為です。ここでは、契約前に必ず確認すべき項目と、物件取得にかかる費用の内訳、そして家賃相場について解説します。

契約前に確認すべき重要項目

賃貸借契約書は、分厚く、専門用語が並ぶ難解な書類ですが、内容を十分に理解せずに署名・捺印することは絶対にあってはなりません。特に以下の項目は、トラブルを未然に防ぐために、細心の注意を払って確認しましょう。

契約期間と更新の条件

- 契約の種類: 店舗物件の契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。

- 普通借家契約: 契約期間の定めはありますが、借主が希望すれば、貸主側に正当な事由がない限り原則として契約を更新できる契約形態です。長期的に安定して事業を続けたい借主にとっては有利な契約です。

- 定期借家契約: 契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了する契約形態です。契約を継続するには、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要がありますが、貸主が再契約を拒否することも可能です。人気エリアの商業施設などで多く見られます。どちらの契約形態なのかは、事業の継続性に関わる最重要事項なので必ず確認してください。

- 契約期間: 一般的には2〜3年で設定されることが多いです。

- 更新料: 普通借家契約の場合、契約更新時に貸主へ支払う「更新料」が設定されていることがあります。その有無と、金額(新賃料の1ヶ月分など)を確認します。

原状回復義務の範囲

これは、店舗の賃貸借契約において最もトラブルが発生しやすい項目です。原状回復とは、退去時に物件を借りた時の状態に戻して貸主に返還する義務のことです。この「借りた時の状態」の解釈をめぐって、貸主と借主の間で認識の齟齬が生まれやすいのです。

- スケルトン物件の場合:

- 入居時にスケルトン(内装が何もない状態)だった場合、退去時も「スケルトン返し」が原則となります。つまり、自身で施した内装や設備をすべて解体・撤去し、コンクリート打ちっ放しの状態に戻す必要があります。この解体費用は高額になるため、あらかじめ資金計画に盛り込んでおく必要があります。

- 居抜き物件の場合:

- 居抜きで入居した場合の原状回復は、ケースバイケースで非常に複雑です。契約書に「入居時の状態に戻す」と書かれているのか、それとも「スケルトンで返す」という特約が付いているのかで、退去時の費用が大きく変わります。

- 特約の確認:

- 契約書には、原状回復に関する「特約」が記載されていることがほとんどです。「通常の使用による損耗(経年劣化)も借主の負担で修繕する」といった、借主に不利な内容が含まれていないか、一字一句を丁寧に確認しましょう。疑問点があれば、必ず契約前に不動産会社を通じて貸主に確認し、必要であれば書面で回答をもらうなどの対応が必要です。

物件取得にかかる初期費用の内訳

店舗物件を契約する際には、月々の家賃とは別に、まとまった初期費用が必要になります。一般的に、月額家賃の10〜12ヶ月分程度が目安とされていますが、物件や地域によって異なります。事業計画を立てる上で、これらの費用を正確に把握しておくことが重要です。

| 費用項目 | 内容 | 目安 |

|---|---|---|

| 保証金(敷金) | 家賃の滞納や、退去時の原状回復費用の未払いなどに備えて、貸主に預けておく担保金。住居用の敷金に相当。退去時に、未払い分や修繕費を差し引かれて返還される。 | 家賃の6〜10ヶ月分 |

| 礼金 | 物件のオーナー(貸主)に対して、謝礼として支払うお金。返還されることはない。 | 家賃の1〜2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 物件を紹介・仲介してくれた不動産会社に支払う成功報酬。宅地建物取引業法で上限が定められている。 | 家賃の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃(初月家賃) | 契約した月の家賃を前もって支払うもの。月の途中で契約した場合は、日割り家賃と翌月分の家賃を請求されることが多い。 | 家賃の1〜2ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどの事故に備えるための損害保険。ほとんどの場合、加入が義務付けられている。 | 1〜3万円程度(2年契約) |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人がいない場合や、貸主から加入を求められた場合に利用する家賃保証会社に支払う費用。 | 家賃の0.5〜1ヶ月分、または年額契約 |

| 合計 | 家賃の10〜12ヶ月分程度 |

例えば、家賃30万円の物件を契約する場合、保証金(6ヶ月分):180万円、礼金(1ヶ月分):30万円、仲介手数料:33万円、前家賃:30万円…といった具合に、合計で300万円近い初期費用がかかる計算になります。これに加えて内装工事費や什器購入費が必要になるため、十分な資金計画が不可欠です。

エリア別の家賃相場

店舗の家賃は、エリアによって大きく異なります。当然ながら、東京の銀座や表参道、大阪の心斎橋といった全国的に知名度の高い商業一等地では坪単価(1坪あたりの家賃)は非常に高くなります。一方で、同じ都心でも少し路地に入ったり、空中階になったりするだけで家賃は下がります。

家賃相場は常に変動しており、景気の動向にも左右されるため、具体的な金額をここで断定することは困難です。しかし、おおよその傾向を把握することは可能です。

- ハイブランド・高級セレクトショップが集まるエリア(例:銀座、表参道、丸の内):

国内で最も坪単価が高いエリア。路面店は坪単価10万円を超えることも珍しくありません。 - トレンド発信・若者文化のエリア(例:渋谷、原宿、新宿):

高い集客力を誇り、家賃相場も高水準です。ターゲット層が合致すれば高い売上が期待できます。 - こだわりの個人店が集まるエリア(例:代官山、中目黒、自由が丘):

おしゃれな雰囲気で人気が高いですが、その分家賃も高め。独自のコンセプトを持つ店舗が成功しやすいエリアです。 - 古着・サブカルチャーのエリア(例:下北沢、高円寺、アメ村):

比較的家賃は抑えめですが、近年人気の上昇とともに価格も上がってきています。特定のカルチャーに根差した店舗が集積しています。

これらの相場観は、不動産ポータルサイト(アットホームやテナント連合隊など)が公表しているエリア別の賃料相場データなどを参考に、常に最新の情報をチェックすることが重要です。事業計画で設定した売上目標から逆算し、支払い可能な家賃の上限を明確にした上で、その予算内で探せるエリアを検討するというアプローチが現実的です。

参照:アットホーム株式会社公式サイト、テナント連合隊公式サイト

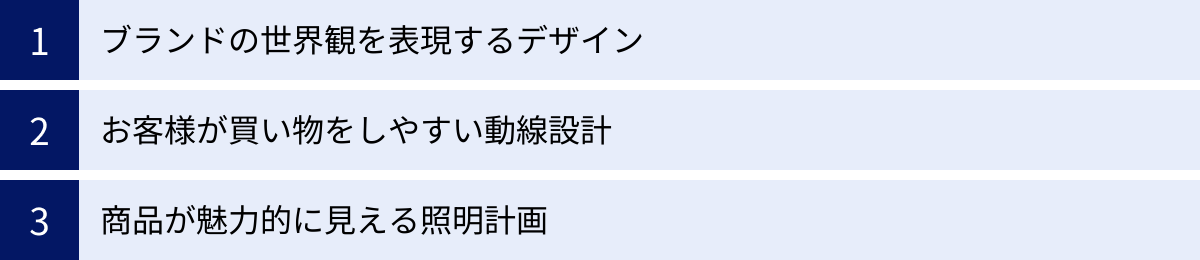

売上を左右する店舗内装の3つのポイント

無事に物件の契約が完了したら、次はいよいよブランドの世界観を具現化する「内装」のフェーズに入ります。店舗の内装は、単なる飾り付けではありません。ブランドの価値を伝え、お客様の購買意欲を高め、快適な買い物体験を提供する、極めて戦略的な要素です。ここでは、売上を左右する内装設計において特に重要な3つのポイントを解説します。

① ブランドの世界観を表現するデザイン

お客様が店のドアを開けた瞬間に感じる「第一印象」は、その後の滞在時間や購買行動に大きな影響を与えます。内装デザインは、言葉を使わずにブランドのコンセプトやストーリーを伝える「物言わぬセールスパーソン」です。

- コンセプトの一貫性:

ファサード(外観)から店内の壁、床、天井、什器、そしてフィッティングルームの細部に至るまで、一貫した世界観で統一されていることが重要です。例えば、「サステナブル」をコンセプトにするなら、再生木材やリサイクル素材、アースカラーを基調としたデザインが考えられます。「フューチャリスティック(未来的)」がテーマなら、無機質なコンクリートや金属、LED照明などを多用して非日常的な空間を演出するなど、コンセプトがデザインの指針となります。 - 色彩計画:

色は空間の雰囲気を決定づけます。ブランドカラーをアクセントに使いつつ、ベースとなる色(白、グレー、ベージュなど)を選ぶことで、商品が引き立つ空間を作ります。暖色系(赤、オレンジ)は高揚感を、寒色系(青、緑)は落ち着いた印象を与えます。 - 素材選び:

使用する素材の質感は、空間の質感を大きく左右します。無垢材のフローリングは温かみと高級感を、モルタルの床はモダンでインダストリアルな雰囲気を、真鍮の什器はクラシカルで洗練された印象を与えます。予算とのバランスを見ながら、ブランドイメージに合った素材を選びましょう。 - 「インスタ映え」を意識する:

現代においては、お客様が思わず写真を撮ってSNSでシェアしたくなるような「フォトジェニック」な空間であることも、強力な集客ツールとなります。象徴的なデザインの壁や、ユニークなミラー、特徴的な什器などを意図的に設けることも有効な戦略です。

② お客様が買い物をしやすい動線設計

どれほど美しいデザインでも、お客様が店内をスムーズに移動できず、商品が見づらければ意味がありません。見た目のデザイン性と、お客様とスタッフの「動きやすさ(機能性)」を両立させる動線設計は、売上を最大化するための鍵となります。

- 主動線と副動線:

- 主動線: お客様が店内を回遊するメインの通路です。入口からレジ、そして店の奥までを繋ぐこの通路は、幅を広く(最低でも120cm以上)確保し、お客様がストレスなく店内全体を見渡せるように設計します。

- 副動線: ハンガーラックとラックの間、壁際の棚と中央の什器の間など、個別の商品を見るための通路です。ここも、お客様同士がすれ違える幅(90cm程度)を確保することが望ましいです。

- 回遊性を高めるレイアウト:

お客様が自然と店内を奥まで歩き、ぐるりと一周して出ていくようなレイアウトを計画します。入口から見て正面の壁(突き当たり)に、最も目を引く商品やディスプレイ(マグネットポイント)を配置すると、お客様を店の奥へと誘導しやすくなります。行き止まりを作らず、スムーズな流れを生み出すことが滞在時間の向上に繋がります。 - 滞留スペースの確保:

- レジ前: 会計を待つお客様が並んでも、他の回遊しているお客様の邪魔にならないよう、レジカウンターの前には十分なスペースを確保します。

- フィッティングルーム前: フィッティングルームの順番を待つお客様や、付き添いの人が待機できるような小さな椅子やソファを置くスペースがあると、顧客満足度が向上します。

- 入口付近: お客様が入店してすぐに商品棚が迫っていると、圧迫感を感じて引き返してしまうことがあります。入口付近には、一呼吸おいて店内を見渡せる「溜まり」のスペースを設けることが重要です。

③ 商品が魅力的に見える照明計画

照明は、商品の価値を劇的に変える魔法です。暗い場所では服の色や素材感が正しく伝わらず、購買意欲は湧きません。適切な照明計画は、商品を魅力的に見せ、お客様の「欲しい」という気持ちを刺激します。

- 照明の役割分担:

- ベース照明(環境照明): 店内全体を均一に明るくするための基本的な照明です。ダウンライトや間接照明などが使われます。

- アクセント照明(焦点照明): これがアパレル店舗で最も重要な照明です。スポットライトを使って、特定の商品やマネキン、壁面のディスプレイをピンポイントで照らし、視線を集めます。ベース照明との明るさのコントラスト(明暗差)をつけることで、空間にメリハリが生まれ、商品が浮かび上がって見えます。

- 光の色(色温度):

光の色は「ケルビン(K)」という単位で表され、数値が低いほど暖色系の光(オレンジ色)、高いほど寒色系の光(青白い色)になります。- 暖色系(〜3000K): リラックスした、温かみのある雰囲気。ラグジュアリーブランドやヴィンテージショップなど。

- 白色系(〜4000K): ナチュラルで活気のある雰囲気。カジュアルウェアやセレクトショップなど。

- 昼白色系(〜5000K): クリーンでシャープな雰囲気。スポーツウェアやビジネスウェアなど。

ブランドのコンセプトに合わせて選びますが、複数の色温度を組み合わせることで、空間に奥行きを出すことも可能です。

- 色の再現性(演色性):

演色性とは、その照明がどれだけ自然光に近い色を再現できるかを示す指標で、「Ra」という単位で表されます。100に近いほど再現性が高くなります。アパレル店舗では、服本来の色や質感を正しくお客様に伝えるために、この演色性が極めて重要です。Ra85以上、できればRa90以上の高演色タイプの照明器具を選ぶことを強く推奨します。演色性の低い照明の下では、せっかくの商品がくすんで見えたり、店内で見た色と屋外で見た色が違って見えたりする原因となります。