クリニックの開業は、多くの医師にとって長年の夢を実現する大きな一歩です。その成功を左右する最も重要な要素の一つが「物件選び」です。どのような場所で、どのような物件を選ぶかによって、集患力、運営効率、そしてクリニックの将来性が大きく変わってきます。しかし、一般的な住居や店舗とは異なり、クリニックの物件探しには専門的な知識と注意深い確認が不可欠です。

この記事では、クリニック開業を目指す先生方に向けて、物件探しの基礎知識から具体的な方法、失敗しないためのチェックポイント、契約時の注意点、そして開業までの全体像までを網羅的に解説します。物件探しは単なる場所選びではなく、ご自身の理想とする医療を実現するための事業基盤を築くプロセスです。この記事が、先生の輝かしい開業への確かな一歩をサポートできれば幸いです。

目次

クリニック開業で使われる物件の主な種類

クリニックを開業する際の物件には、大きく分けて「戸建て物件」と「テナント物件」の2種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、目指すクリニックのコンセプトや診療科、予算によって最適な選択は異なります。まずは、それぞれの特徴を深く理解し、ご自身のビジョンに合った物件タイプを見極めることが重要です。

| 物件種別 | メリット | デメリット | こんなクリニックにおすすめ |

|---|---|---|---|

| 戸建て物件 | ・設計の自由度が高い ・独自性、ブランドイメージを演出しやすい ・増改築が比較的容易 ・視認性が高く、ランドマークになりやすい |

・初期費用(土地・建築費)が高額 ・開業までの期間が長い ・土地探しの難易度が高い ・固定資産税などの維持費がかかる |

・独自のコンセプトを強く打ち出したい美容クリニック ・広い駐車場が必要な郊外の小児科や整形外科 ・長期的な視点で地域に根差した医療を提供したいクリニック |

| テナント物件 | ・初期費用を抑えられる ・開業までの期間が短い ・駅近など好立地の物件を見つけやすい ・医療モールなら他科との連携や集患が期待できる |

・レイアウトの制約が多い ・管理規約による制限(看板、診療時間など) ・増改築が困難 ・他テナントとの関係性に配慮が必要 |

・開業資金を抑えたい、スピード感をもって開業したい場合 ・都市部や駅前での開業を目指す内科や皮膚科 ・複数診療科との連携を重視するクリニック |

戸建て物件

戸建て物件は、土地を取得または借地し、そこにクリニックを新築する方法です。最大の魅力は、設計の自由度が非常に高い点にあります。先生が理想とする診療スタイルに合わせて、動線、診察室の数や広さ、待合室の雰囲気、さらには外観デザインまで、すべてをゼロから作り上げることが可能です。これにより、他のクリニックとの差別化を図り、独自のブランドイメージを強力に打ち出すことができます。

例えば、リラックスできる空間を重視する心療内科であれば、中庭を設けて自然光をふんだんに取り入れた設計にしたり、高級感を演出したい美容クリニックであれば、ホテルのような上質な内外装にしたりと、コンセプトをダイレクトに反映できます。また、建物の存在自体がランドマークとなり、患者さんにとっての視認性が高まるというメリットもあります。将来的に診療規模を拡大したい場合、増改築が比較的容易なのも戸建てならではの利点です。

一方で、デメリットも存在します。最も大きなハードルは初期費用の高さです。土地の購入費(または借地契約の保証金など)と建築費を合わせると、数千万円から億単位の資金が必要になるケースも少なくありません。また、設計から建築、内装工事とプロセスが多いため、開業準備を始めてから実際にオープンするまでの期間がテナント物件に比べて長くなる傾向があります。人気のエリアでは、そもそもクリニック建築に適した土地を見つけること自体が困難な場合もあります。さらに、開業後は固定資産税や都市計画税、建物のメンテナンス費用といったランニングコストも考慮しなければなりません。

戸建て物件は、資金的に余裕があり、長期的な視点で地域に根ざし、他にないオリジナリティあふれるクリニックを創り上げたいと考える先生に適した選択肢と言えるでしょう。

テナント物件(ビル・医療モール)

テナント物件は、既存のオフィスビルや商業施設、あるいは複数のクリニックが集まる「医療モール」の一区画を借りて開業する方法です。最大のメリットは、初期費用を大幅に抑えられる点です。土地・建物を購入する必要がないため、内装工事費や医療機器の導入費用に資金を集中させることができます。これにより、自己資金が比較的少なくても開業のハードルが下がり、スピーディな開業が実現可能です。

テナント物件は、さらに「ビルテナント」と「医療モール」に分けられます。

ビルテナントは、駅前のオフィスビルや大通りに面した雑居ビルなどに入居する形態です。交通の便が良い立地が多く、特に都市部での開業に適しています。通勤・通学途中の患者さんや、周辺のオフィスワーカーなどをターゲットにする場合に有利です。ただし、一般的なオフィス仕様の区画をクリニック仕様に変更する必要があるため、電気容量の増設、給排水設備の追加、換気設備の強化など、予想以上に大掛かりな工事が必要になる場合があります。また、看板の設置場所や大きさに制限があったり、他のテナントへの配慮から診療時間に制約が設けられたりすることもあります。

一方、医療モールは、内科、小児科、皮膚科、眼科など、複数の異なる診療科のクリニックと調剤薬局が一体となった施設です。医療モールに入居する最大のメリットは、集患における相乗効果が期待できることです。例えば、内科を受診した患者さんが「皮膚のことも相談したい」と思った際に、同じモール内の皮膚科を紹介しやすくなります。患者さんにとっても、ワンストップで複数の医療サービスを受けられる利便性は大きな魅力です。また、「〇〇メディカルモール」といった形で共同の看板が設置されるため、開業当初から高い認知度を得やすいという利点もあります。共用の待合スペースや駐車場、バリアフリー設備が整っていることも多く、個別に整備するコストや手間を削減できます。

ただし、テナント物件全般に言えるデメリットとして、レイアウトの自由度が低いことが挙げられます。柱の位置や窓、出入り口などが決まっているため、理想の動線や部屋の配置を実現できない場合があります。また、管理規約によって内装デザインのテイストが制限されたり、将来的な増床が難しかったりする点も考慮が必要です。

テナント物件は、開業資金を抑えつつ、好立地でスピーディに開業したい先生や、他科との連携を積極的に行いたい先生にとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

クリニック物件の探し方4つの方法

理想のクリニック物件を見つけるためには、どのような手段で情報を収集するかが重要になります。物件探しの方法は一つではありません。それぞれの方法にメリットとデメリットがあるため、複数の方法を組み合わせながら、多角的に情報を集めるのが成功の鍵です。ここでは、代表的な4つの探し方について詳しく解説します。

| 探し方 | メリット | デメリット | ポイント |

|---|---|---|---|

| 開業コンサルタント | ・専門的な知見と幅広いネットワーク ・物件探し以外の開業準備も一括で相談可能 ・非公開の優良物件情報を持っていることがある |

・コンサルティング費用が発生する場合がある ・コンサルタントの能力や相性に左右される |

実績豊富で、診療科に特化した知識を持つコンサルタントを選ぶことが重要。 |

| 不動産会社 | ・地域に密着した豊富な物件情報 ・賃貸借契約に関する専門知識が豊富 |

・医療施設の特性に関する知識が不足している場合がある ・あくまで物件仲介がメイン業務 |

「医療・クリニック専門」の部署やチームを持つ不動産会社を選ぶのがおすすめ。 |

| インターネット | ・時間や場所を問わず手軽に情報収集できる ・広範囲のエリアの物件を比較検討しやすい |

・情報が玉石混交で、更新が遅れている場合もある ・条件の良い物件は公開前に決まることが多い |

大まかな相場観を掴むための初期段階での活用や、他の方法と並行して使うのが効果的。 |

| 知人からの紹介 | ・信頼性が高く、掘り出し物の物件が見つかる可能性がある ・条件交渉がスムーズに進むことがある |

・機会が非常に限られる ・人間関係上、断りにくい場合がある |

あくまで選択肢の一つとして捉え、客観的な視点での物件評価を忘れないこと。 |

① 開業コンサルタントに相談する

クリニック開業を専門に支援するコンサルタントに相談する方法は、特に初めて開業する先生にとって非常に心強い選択肢です。開業コンサルタントは、単に物件情報を紹介するだけでなく、開業プロセス全体を見据えた専門的なアドバイスを提供してくれます。

最大のメリットは、その専門性とネットワークです。コンサルタントは、診療圏調査のノウハウ、各診療科に必要な設備やレイアウトの知識、金融機関とのパイプ、行政手続きの進め方など、開業に関するあらゆる知見を持っています。物件探しにおいても、先生の診療コンセプトや事業計画を深く理解した上で、最適なエリアや物件のタイプを提案してくれます。

また、彼らは独自のネットワークを通じて、インターネットなどでは公開されていない「非公開物件」の情報を持っていることが少なくありません。地主やデベロッパーとの長年の付き合いから、好立地の物件情報をいち早くキャッチできるため、思わぬ優良物件に出会える可能性が高まります。

さらに、物件探しだけでなく、事業計画書の作成支援、資金調達のアドバイス、内装業者の選定、医療機器の導入、スタッフ採用、集患対策まで、開業に関わるあらゆるフェーズでサポートを受けられるため、先生は診療の準備に集中できます。

デメリットとしては、コンサルティング費用が発生する点が挙げられます。料金体系はコンサルタント会社によって様々で、定額制、成功報酬制、あるいは医薬品や医療機器の取引を前提として無料で行う場合などがあります。契約前には、サービスの範囲と費用を明確に確認することが不可欠です。また、コンサルタントの質や相性も重要です。複数のコンサルタントと面談し、ご自身の診療科における開業実績が豊富か、信頼してパートナーシップを築ける相手かを見極めるようにしましょう。

② 不動産会社に問い合わせる

地域の不動産会社に直接問い合わせるのも、物件探しの王道です。特に、開業したいエリアがある程度定まっている場合には有効な方法です。

不動産会社のメリットは、その地域に密着した豊富な情報量です。特定のエリアの賃料相場、人の流れ、地域の特性などを熟知しており、インターネットには掲載されていないローカルな物件情報を得られる可能性があります。また、賃貸借契約のプロフェッショナルであるため、契約交渉や法的な手続きに関しても安心して任せられます。

ただし、注意点もあります。一般的な不動産会社は、住居やオフィス、商業店舗の仲介がメインであり、クリニック特有の要件に関する専門知識が不足している場合があります。例えば、医療機器を設置するための電気容量、レントゲン室の放射線遮蔽、バリアフリー法への対応、感染症対策のための換気設備など、クリニックには一般のテナントとは異なる特殊な要件が数多く存在します。これらの点を理解していない担当者だと、契約後に「必要な工事ができない」「法律の基準を満たせなかった」といった深刻なトラブルに発展するリスクがあります。

そのため、不動産会社に相談する際は、「クリニックの開業実績が豊富か」「医療施設を専門に扱う部署や担当者がいるか」といった点を確認することが極めて重要です。近年では、医療・福祉施設専門の仲介サービスを提供する不動産会社も増えています。そうした専門性の高い会社を選ぶことで、ミスマッチを防ぎ、スムーズな物件探しが期待できます。

③ インターネットで探す

現代において、インターネットは物件探しの第一歩として最も手軽な方法でしょう。不動産ポータルサイトや、クリニック開業物件専門のウェブサイトを活用することで、時間や場所を問わず、膨大な情報にアクセスできます。

インターネット検索のメリットは、広範囲のエリアから多くの物件を横断的に比較検討できることです。様々な物件の間取り図や写真、賃料などを見ることで、開業したいエリアの物件相場や、どのような物件が市場に出ているのかを大まかに把握できます。これは、具体的な物件探しを始める前の「情報収集フェーズ」において非常に役立ちます。

しかし、インターネットの情報だけに頼ることにはリスクも伴います。まず、掲載されている情報が必ずしも最新とは限らず、すでに契約済みになっているケースも少なくありません。また、本当に条件の良い「優良物件」は、一般に公開される前にコンサルタントや不動産会社の顧客へ紹介され、水面下で決まってしまうことがほとんどです。そのため、インターネットで探すだけでは、競争の激しい好立地の物件に出会う機会を逃してしまう可能性があります。

さらに、ウェブサイトの情報だけでは、物件の実際の雰囲気、日当たり、周辺の騒音、地域の客層といった、現地に行かなければわからない重要な要素を判断することはできません。

結論として、インターネットはあくまで「初期段階での情報収集」や「相場観の把握」のためのツールと位置づけ、コンサルタントや不動産会社への相談と並行して活用するのが最も賢明な使い方と言えるでしょう。

④ 知人から紹介してもらう

医師仲間や、製薬会社・医療機器メーカーの担当者、士業の専門家など、自身の人的ネットワークを通じて物件情報を得る方法です。

この方法の最大のメリットは、情報の信頼性が高いことです。紹介者との関係性があるため、無責任な情報を伝えられる可能性は低いでしょう。また、引退を考えている先輩医師からクリニックを居抜きで譲り受ける話や、地主が公に募集する前に優良な土地を紹介してくれるなど、思わぬ「掘り出し物」に出会える可能性があります。間に仲介業者が入らない場合、交渉がスムーズに進むこともあります。

一方で、デメリットは機会が非常に限定的であるという点です。理想のタイミングで、理想のエリアの物件情報が舞い込んでくることは稀であり、この方法だけに頼って物件探しを進めるのは現実的ではありません。

また、知人からの紹介であるがゆえに、もし物件が気に入らなかった場合でも断りにくいという心理的なプレッシャーが生じる可能性があります。人間関係を気にするあまり、客観的な判断ができなくなり、妥協して契約してしまうといった事態は避けなければなりません。

知人からの紹介は、あくまで「情報源の一つ」として捉え、紹介された物件であっても、診療圏調査や専門家による法規チェックなど、客観的な評価を怠らない姿勢が重要です。

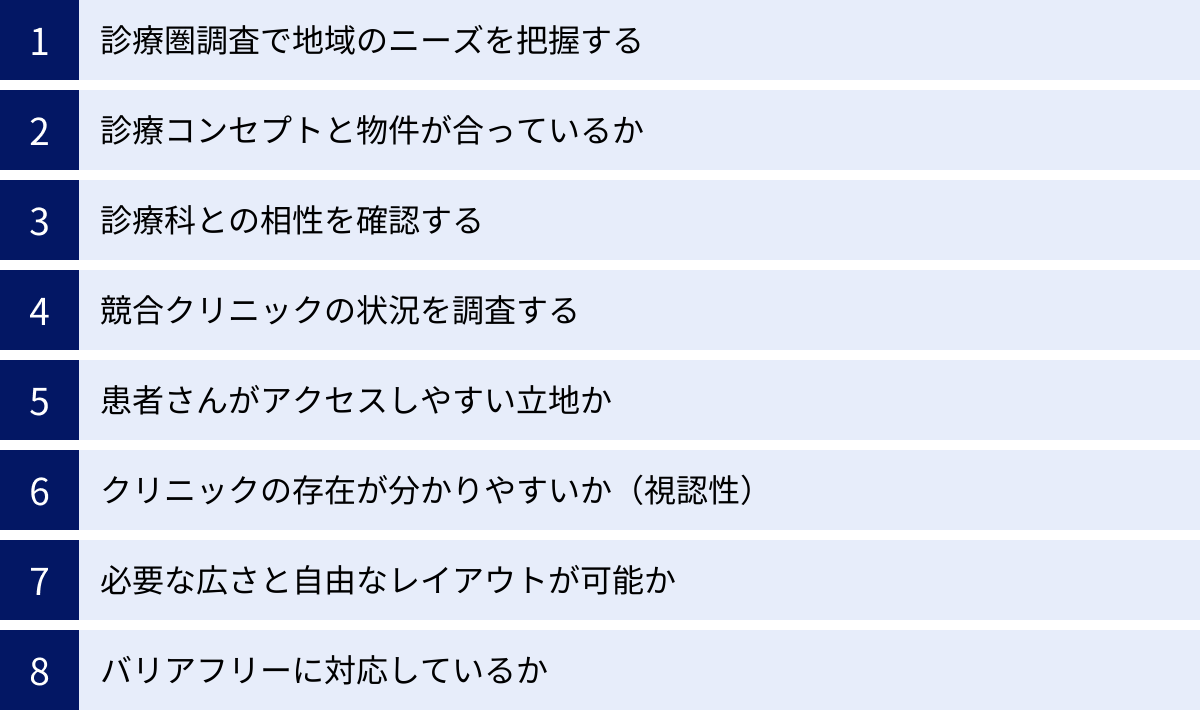

失敗しない!クリニック物件選びで確認したい8つのポイント

理想の物件に出会えたと思っても、契約前に確認すべき点は数多くあります。見た目の良さや賃料の安さだけで飛びついてしまうと、開業後に「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、クリニックの将来を左右する、物件選びで絶対に外せない8つのチェックポイントを具体的に解説します。

① 診療圏調査で地域のニーズを把握する

物件選びにおいて最も重要と言っても過言ではないのが「診療圏調査」です。診療圏調査とは、開業を検討している地点を中心に、どのくらいの範囲から、どのような患者さんが、どれくらいの数来院すると見込まれるかを科学的に分析することです。

この調査を行うことで、以下のような重要な情報が明らかになります。

- 地域の人口構成:年齢層(高齢者、子ども、若者など)、性別、世帯数など。これにより、ターゲットとすべき患者層が明確になります。

- 昼間人口と夜間人口:オフィス街であれば昼間人口が多く、住宅街であれば夜間人口が多くなります。ターゲット患者が日中活動する場所か、住んでいる場所かを考慮します。

- 推定患者数:国が公表している統計データ(患者調査など)と地域の人口データを掛け合わせ、診療科ごとに1日あたりの推定患者数を算出します。これにより、事業計画の収益予測の精度が高まります。

- 競合クリニックの状況:周辺にどのような診療科のクリニックが、いくつ存在するかを把握します。

これらのデータを基に、「このエリアで開業して、果たして十分な数の患者さんを集めることができるのか?」という問いに、客観的な根拠を持って答えることができます。例えば、小児科を開業したいのに、調査の結果、高齢者ばかりで子育て世帯が少ないエリアだと判明すれば、その物件は候補から外すべきでしょう。感覚や思い込みだけで立地を決めるのは非常に危険です。必ず専門のコンサルタントや調査会社に依頼し、詳細な診療圏調査を行いましょう。

② 診療コンセプトと物件が合っているか

先生が目指すクリニックの「コンセプト」と、物件の持つ「雰囲気」や「立地特性」が一致しているかを確認することも重要です。

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

- コンセプト:「働く世代をターゲットにした、利便性の高いスマートな内科」

- 適した物件:駅直結のオフィスビル内、主要ターミナル駅の徒歩圏内。洗練されたモダンな内装が可能なテナント。

- 不向きな物件:駅から遠い郊外の住宅街、昔ながらの雰囲気のビル。

- コンセプト:「富裕層向けの、プライベート感を重視したアンチエイジング美容クリニック」

- 適した物件:高級住宅街、商業エリアの喧騒から少し離れた落ち着いた場所。プライバシーに配慮した動線が確保できる、デザイン性の高い物件。

- 不向きな物件:雑居ビルの高層階、大衆的な商店街の中。

- コンセプト:「三世代で通える、地域密着型のファミリークリニック」

- 適した物件:新興住宅地、大型スーパーの近くなど、ファミリー層が多く集まるエリア。温かみのあるアットホームな内装にできる戸建てや1階テナント。

- 不向きな物件:ビジネス街の中心部。

このように、提供したい医療サービスとターゲット患者層、そして物件の特性が一貫していることで、クリニックのブランドイメージが明確になり、集患にもつながりやすくなります。

③ 診療科との相性を確認する

診療科によって、患者さんの特性や必要な設備が大きく異なるため、物件に求められる条件も変わってきます。診療科と物件の相性は必ず確認しましょう。

- 内科・皮膚科など:幅広い年齢層が来院するため、駅からのアクセスが良い、多くの人の目に触れる場所が有利です。特に高齢の患者さんが多い場合は、1階やエレベーターのある物件が望ましいです。

- 小児科:主なターゲットは子育て世帯です。そのため、住宅街や大型マンションの近く、公園や学校の周辺などが適しています。ベビーカーでの来院を想定し、スロープや広い待合室、授乳室などが確保できるスペースが必要です。また、車での来院も多いため、駐車場の確保は必須条件となります。

- 整形外科・リハビリテーション科:骨折や捻挫など、自力での歩行が困難な患者さんが多く来院します。バリアフリー対応は絶対条件であり、1階の路面店が最も理想的です。広いリハビリスペースが必要になるため、ある程度の面積が確保できる物件でなければなりません。

- 心療内科・精神科:患者さんのプライバシーへの配慮が最も重要です。大通りに面したガラス張りのビルなどは避け、人目を気にせず出入りできるような立地が好まれます。防音性の高い個室を確保できるレイアウトかどうかも重要なポイントです。

- 眼科・耳鼻咽喉科:特殊な検査機器を多く使用するため、十分な広さの検査スペースや暗室を確保できるかを確認します。比較的小さな子どもから高齢者まで来院するため、アクセスの良さも求められます。

ご自身の診療科の特性を深く理解し、患者さんの視点に立って物件を評価することが大切です。

④ 競合クリニックの状況を調査する

開業予定地の周辺に、どのような競合クリニックが存在するかを詳細に調査することも不可欠です。診療圏調査でも概要は把握できますが、さらに一歩踏み込んで、現地を歩いてみましょう。

確認すべき点は以下の通りです。

- 競合クリニックの数と診療科:同じ診療科のクリニックがいくつあるか。また、連携できそうな異なる診療科のクリニックはあるか。

- 診療内容と特徴:ホームページなどを確認し、どのような疾患に強く、どのような特色(専門外来、検査機器など)を打ち出しているかを把握します。

- 院長の経歴や評判:院長の出身大学や専門医資格、地域での評判などを調べます。

- 混雑状況:実際にクリニックの前まで行き、時間帯ごとの患者さんの出入りや駐車場の利用状況などを観察します。

競合が多いことは必ずしも悪いことではありません。それだけ医療ニーズが高いエリアである証拠とも言えます。重要なのは、その中で自院がどのように差別化を図り、患者さんに選ばれる存在になれるかという戦略を立てることです。例えば、「近隣の内科は高齢者向けだから、うちは働く世代向けの夜間診療を行おう」「隣の整形外科にはない、最新のMRIを導入しよう」といった具体的な差別化ポイントを見出すための情報収集が目的です。

⑤ 患者さんがアクセスしやすい立地か

どんなに素晴らしい医療を提供しても、患者さんがクリニックにたどり着けなければ意味がありません。アクセスの良し悪しは、集患に直結する重要な要素です。

- 公共交通機関:最寄り駅やバス停からの距離はどれくらいか。徒歩何分か。実際に歩いてみて、道のりは分かりやすいか、坂道や危険な交差点はないかを確認します。

- 自動車でのアクセス:主要な幹線道路からのアクセスはしやすいか。駐車場は確保できるか(敷地内、近隣のコインパーキングなど)。特に郊外での開業では、駐車場の有無と台数が生命線となります。

- 自転車・バイク:駐輪場を設置できるスペースはあるか。

- 周辺環境:薬局は近くにあるか。スーパーや銀行、郵便局など、用事のついでに立ち寄れる施設が周辺にあると、患者さんの利便性が高まります。

ターゲットとする患者層が、どのような交通手段で来院するかを具体的に想定し、あらゆる角度からアクセスのしやすさを検証しましょう。

⑥ クリニックの存在が分かりやすいか(視認性)

視認性、つまり「見つけやすさ」も集患における重要なポイントです。クリニックの存在が地域住民に自然と認知されるような物件が理想です。

- 建物の位置と形状:大通りに面しているか、交差点の角にあるかなど、人目に付きやすい場所か。建物が奥まっていて見つけにくい、といったことはないか。

- 看板の設置場所:通行人や車からよく見える位置に、十分な大きさの看板を設置できるか。ビルの規約で看板の大きさやデザイン、設置場所に厳しい制限がないかを確認します。

- 外観:ガラス張りで中の様子が伺える、特徴的なデザインであるなど、印象に残りやすい外観か。

たとえ駅近の物件でも、地下やビルの奥まった場所にあると、存在に気づいてもらえず、集患に苦労するケースがあります。実際に物件の周辺を様々な方向から歩いてみて、初めてその場所を訪れる患者さんの気持ちになって、クリニックを簡単に見つけられるかを確認してみましょう。

⑦ 必要な広さと自由なレイアウトが可能か

診療科や目指すクリニックの規模によって、必要な面積は異なります。一般的に、受付、待合室、診察室、処置室、スタッフルーム、トイレなどを配置すると、最低でも30坪(約100㎡)程度は必要とされています。レントゲン室やリハビリ室、複数の診察室を設ける場合は、さらに広いスペースが求められます。

広さだけでなく、レイアウトの自由度も極めて重要です。

- 動線:患者さんの動線(受付→待合室→診察室→処置室→会計)と、スタッフの動線が交錯せず、スムーズに流れるような設計が可能か。

- プライバシー:診察室の声が待合室に漏れないか。カウンセリングルームなど、プライバシーに配慮した部屋を設けられるか。

- 柱や壁の位置:室内に動かせない柱や壁があると、理想のレイアウトの大きな制約になります。図面だけでなく、内見で必ず確認しましょう。

- 将来の拡張性:将来、診察室を増やしたり、新たな医療機器を導入したりする可能性はあるか。その際にスペースの余裕があるかどうかも考慮しておくと良いでしょう。

物件の契約前に、設計会社や内装業者に相談し、ラフプランを作成してもらうことを強くお勧めします。これにより、その物件で本当に理想のクリニックが実現できるのかを具体的に検証できます。

⑧ バリアフリーに対応しているか

高齢化が進む現代において、バリアフリーへの対応は、もはや特別な配慮ではなく、クリニックとしての必須要件となりつつあります。高齢者や車椅子の方、ベビーカーを利用する方、怪我をしている方など、誰もが安心して来院できる環境を整えることは、患者満足度の向上に直結します。

確認すべきポイントは以下の通りです。

- 出入り口:段差はないか。段差がある場合はスロープを設置できるか。自動ドアかどうかも利便性に関わります。

- 院内の床:通路に段差がないか。

- エレベーター:2階以上の物件の場合、エレベーターは設置されているか。車椅子やベビーカーが入れる十分な広さがあるか。

- トイレ:車椅子で利用できる多目的トイレ(だれでもトイレ)を設置できるスペースがあるか。

- 通路の幅:車椅子がスムーズに通れる幅(一般的に90cm以上)が確保されているか。

建築物バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)では、一定規模以上の「特殊建築物」に対してバリアフリー化を義務付けています。クリニックもこれに該当する場合があるため、法的な要件を満たしているかどうかも専門家と共に確認が必要です。

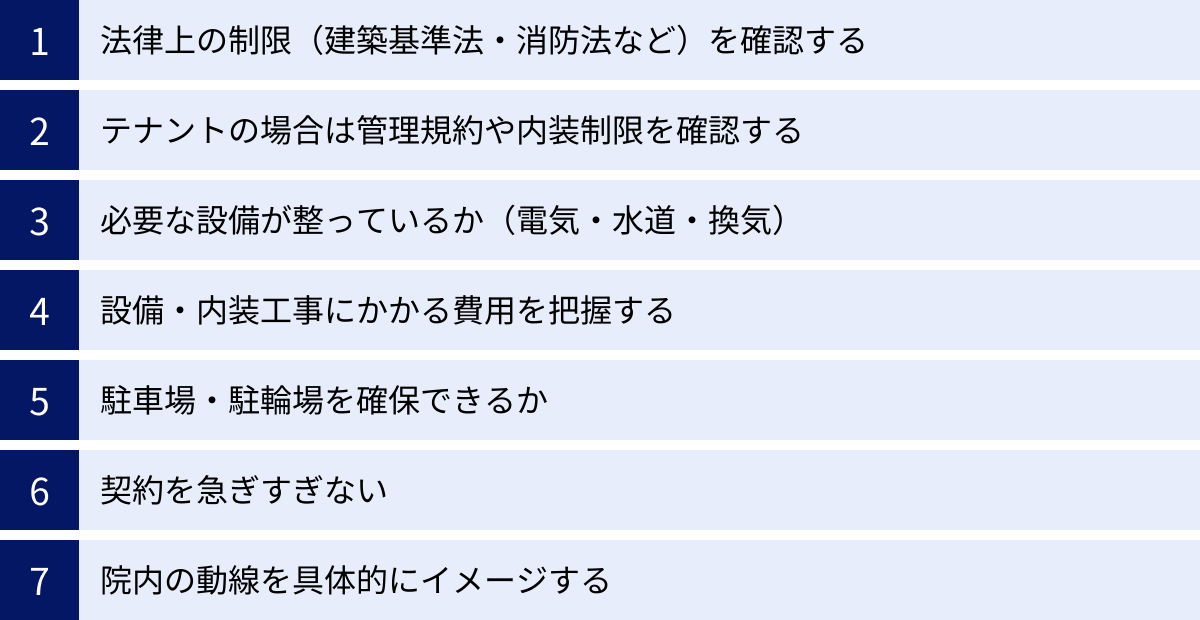

開業前に知るべき!物件契約時の7つの注意点

理想の物件が見つかり、いよいよ契約へ。しかし、この段階で焦りは禁物です。契約書にサインする前に、最終確認すべき重要な注意点がいくつかあります。これらを見落とすと、後から多額の追加費用が発生したり、最悪の場合、開業そのものが頓挫してしまうリスクもあります。慎重に、一つひとつクリアしていきましょう。

① 法律上の制限(建築基準法・消防法など)を確認する

クリニックは人の命に関わる施設であるため、その建築や内装には一般の建物よりも厳しい法律上の規制が課せられています。契約前に、その物件がクリニックとして使用できるか、法的な観点から必ず確認が必要です。

- 建築基準法:

- 用途地域: 都市計画法で定められた用途地域によっては、そもそも診療所の建築が許可されていない場合があります(例:第一種低層住居専用地域など)。市区町村の都市計画課などで確認が必要です。

- 建物の用途変更: 元々オフィスや店舗だった建物をクリニックにする場合、「用途変更」の確認申請が必要になることがあります。特に床面積が200㎡を超える場合は手続きが必須となり、現行の建築基準法に適合させるための大規模な改修工事(耐震補強など)が求められる可能性があります。

- 内装制限: 火災時の安全性を確保するため、壁や天井に使用できる内装材に制限が設けられています。

- 消防法:

- 防火区画: 火災が燃え広がらないよう、一定の面積ごとに耐火性能のある壁や床で区画することが求められます。

- 避難経路: 安全に避難できる通路の幅や、避難口までの距離などが定められています。

- 消防用設備の設置義務: 消火器、自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備など、建物の規模や構造、収容人数によって設置が義務付けられています。テナントの場合、ビル全体の設備が基準を満たしているかの確認も必要です。

- バリアフリー法:前述の通り、一定規模以上のクリニックには、高齢者や障害者が円滑に利用できるための基準を満たすことが求められます。

これらの法規制の確認は、専門知識を持たない医師個人で行うのは非常に困難です。必ず、クリニックの設計・施工実績が豊富な建築士や設計事務所に相談し、物件が法的要件をクリアしているか、また、クリアするためにどのような工事がどのくらいの費用で必要なのかを、契約前に調査してもらうことが不可欠です。

② テナントの場合は管理規約や内装制限を確認する

ビルや医療モールなどのテナント物件の場合、賃貸借契約書とは別に、建物全体のルールを定めた「管理規約」が存在します。この内容を隅々まで確認し、クリニック運営の妨げになるような条項がないかをチェックする必要があります。

特に注意すべき点は以下の通りです。

- 看板の設置: 設置できる場所、大きさ、デザイン、点灯時間などに細かい規定があることがほとんどです。視認性の高い場所に、十分な大きさの看板が出せるかを確認しましょう。

- 診療時間・休診日: ビル全体の開館・閉館時間やセキュリティの都合上、早朝や夜間の診療、休日診療が制限される場合があります。ご自身の想定する診療スタイルと合致しているかを確認します。

- 内装工事の制限: 工事を行える曜日や時間帯が指定されていたり、共用部分(廊下やエレベーターなど)の養生方法に厳しいルールがあったりします。また、音や匂いの出る工事に対する制約も確認が必要です。

- 原状回復義務: 契約終了時に、借りた時の状態に戻して返却する「原状回復」の範囲を明確にしておくことが重要です。クリニックの場合、内装を大幅に変更するため、スケルトン状態(建物の骨格だけの状態)に戻すことを求められるケースが多く、高額な解体費用がかかる可能性があります。どこまでが貸主負担で、どこからが借主負担かを契約書でしっかり確認しましょう。

- 共用部の利用ルール: 駐車場、駐輪場、ゴミ置き場、トイレなどの利用ルールを確認します。

これらの規約は、後から変更することが非常に難しいため、契約前に必ず貸主や管理会社に質問し、疑問点をすべて解消しておくことが大切です。

③ 必要な設備が整っているか(電気・水道・換気)

クリニックでは、一般のオフィスや店舗とは比較にならないほど多くのインフラ(電気、水道、ガス、換気など)を必要とします。物件に備わっているインフラのキャパシティが、クリニックの運営に十分であるかを事前に確認しなければなりません。

- 電気容量: レントゲン、CT、MRIといった医療機器は、大量の電力を消費します。物件の受電容量が不足している場合、増設工事が必要になりますが、これには高額な費用がかかる上、建物によっては増設自体が不可能な場合もあります。導入予定の医療機器リストを基に、必要な電気容量を算出し、契約前に電力会社や専門業者に確認してもらいましょう。

- 給排水設備: 診察室、処置室、検査室、スタッフルームの流し台、トイレなど、クリニック内には多くの水回りが必要です。給排水管を適切な位置まで引き込めるか、配管のスペースは確保されているかを確認します。特に、レントゲン現像機や内視鏡洗浄機などを設置する場合は、特殊な給排水工事が必要になることがあります。

- 換気・空調設備: 感染症対策の観点から、換気は非常に重要です。厚生労働省が推奨する換気能力(一人あたり毎時30㎥)を満たせるかを確認します。また、診察室ごとやエリアごとに温度を個別に調整できる空調システムかどうかも、患者さんやスタッフの快適性に影響します。

- ガス設備: 給湯や暖房、滅菌器などでガスを使用する場合は、ガスの配管や容量が十分かを確認します。

これらの設備確認も、設計事務所や施工会社といった専門家の協力が不可欠です。「大は小を兼ねる」と考え、将来的な機器の増設なども見越して、余裕を持ったキャパシティを確保しておくことをお勧めします。

④ 設備・内装工事にかかる費用を把握する

物件の賃料だけでなく、クリニックとして機能させるための内装工事や設備工事にどれくらいの費用がかかるのかを、契約前に正確に把握しておくことは、資金計画を立てる上で極めて重要です。

工事費用は、大きく「設計費」「内装工事費」「設備工事費」に分けられます。

- 設計費: クリニックのレイアウトやデザインを設計する建築士やデザイナーに支払う費用です。工事費の10%~15%程度が目安とされます。

- 内装工事費: 壁、床、天井の仕上げ、建具(ドアなど)、造作家具(受付カウンターなど)の工事費用です。使用する素材のグレードによって大きく変動します。

- 設備工事費: 電気、給排水、空調、換気、ガス、防災設備などの工事費用です。前述の通り、インフラの増強が必要な場合は高額になることがあります。

これらの費用は、物件の状態(スケルトンか、居抜きか)、広さ、レイアウト、導入する医療機器などによって大きく異なります。特に注意したいのが、想定外の追加費用です。例えば、解体してみて初めてアスベストの存在が発覚し、その除去費用が数百万かかったり、床下の構造が弱く、補強工事が必要になったりするケースがあります。

このようなリスクを避けるためにも、契約前に複数の内装施工会社から相見積もりを取ることを強く推奨します。詳細な見積もりを比較検討することで、費用の妥当性を判断できるだけでなく、各社の提案力や対応力を知ることもできます。

⑤ 駐車場・駐輪場を確保できるか

診療科や立地にもよりますが、車での来院が想定されるエリアでは、駐車場の確保は死活問題です。

- 敷地内駐車場: 物件の敷地内に専用の駐車場があるのが最も理想的です。患者さん用とスタッフ用に、それぞれ何台確保できるかを確認します。

- 近隣の月極駐車場: 敷地内に十分なスペースがない場合は、近隣の月極駐車場を借りる必要があります。物件からの距離、台数、料金を確認しましょう。患者さん用の駐車場として提携し、サービス券を発行するなどの運用も考えられます。

- コインパーキング: 周辺のコインパーキングの数や収容台数、料金体系も調査しておきましょう。患者さんへの案内がしやすくなります。

小児科や整形外科、郊外のクリニックでは、患者さんの多くが車で来院します。「駐車場がないから、あのクリニックに行くのはやめよう」と思われてしまっては、大きな機会損失です。必要な駐車台数をシミュレーションし、確実に確保できる見込みが立ってから契約に進むようにしましょう。駐輪場のスペース確保も同様に重要です。

⑥ 契約を急ぎすぎない

「これは!」と思うような好物件に出会うと、「他の人に取られてしまうのではないか」と焦りが生じ、契約を急ぎたくなる気持ちはよく分かります。しかし、クリニックの物件契約において焦りは禁物です。

不動産業者から「他にも検討している方がいるので、早く決めた方がいいですよ」と急かされることもあるかもしれませんが、一度冷静になることが大切です。前述してきたような、法律上の制限、管理規約、設備、工事費用といった数々の確認事項をクリアする前に契約してしまうと、後戻りはできません。

特に賃貸借契約書は、専門的な法律用語が多く、内容も複雑です。サインする前に、必ず弁護士や開業コンサルタントなどの専門家にリーガルチェックを依頼し、不利な条項がないかを確認してもらいましょう。

具体的には、

- 賃料、共益費、礼金、敷金(保証金)の金額

- 契約期間と更新条件(更新料の有無)

- 解約時の予告期間と違約金の有無

- 修繕義務の範囲(貸主負担か借主負担か)

- 禁止事項(又貸しなど)

といった項目を꼼꼼に確認し、少しでも疑問があれば、納得できるまで説明を求める姿勢が重要です。重要な決定こそ、時間をかけて慎重に。この鉄則を忘れないでください。

⑦ 院内の動線を具体的にイメージする

契約前の最終段階として、その物件の図面を見ながら、院内での人やモノの動き(=動線)を徹底的にシミュレーションしてみましょう。頭の中だけで考えるのではなく、実際に設計会社にラフプランを作成してもらい、それを見ながら行うとより効果的です。

チェックすべき動線は、主に以下の3つです。

- 患者動線: 患者さんが受付をしてから、待合室、診察室、検査室、処置室、トイレ、そして会計を終えて帰るまでの一連の流れです。この動線がシンプルで分かりやすいか、他の患者さんと交錯して混乱を招くことがないか、プライバシーは保たれているか、などを確認します。感染症の疑いがある患者さんを別室や別の動線で案内できるかも重要なポイントです。

- スタッフ動線: 医師や看護師、事務スタッフが院内を効率的に移動できるかを確認します。診察室から処置室やスタッフルームへの移動がスムーズか、カルテや医療機器の移動に支障はないか、などをシミュレーションします。スタッフ動線が悪いと、業務効率が低下し、残業の増加や医療ミスの原因にもなりかねません。

- モノの動線: 医療機器や医薬品、消耗品、カルテなどのモノの流れです。物品の搬入・搬出口から倉庫や各部署への動線が確保されているか、使用済み医療器具の洗浄・滅菌・保管のプロセスがスムーズに行えるかなどを確認します。

理想は、患者動線とスタッフ動線を可能な限り分離することです。これにより、患者さんはリラックスして過ごせ、スタッフは効率的に業務に集中できます。レイアウトの工夫次第で動線は大きく改善されるため、設計の段階で徹底的に検討することが、開業後の快適なクリニック運営につながります。

物件探しからクリニック開業までの全体の流れ

クリニックの開業は、物件を見つけて契約すれば終わりではありません。それは、長く複雑なプロセスの中の一つのステップに過ぎません。物件探しをどのタイミングで行うべきか、その前後に何をするべきかを把握するために、開業までの全体的な流れを理解しておくことが重要です。一般的に、開業準備には少なくとも1年~1年半程度の期間が必要とされます。

事業計画・コンセプトの策定

(開業1年半~2年前)

すべての始まりは、ここからです。「どのような地域で、誰を対象に、どのような医療を提供したいのか」というクリニックの根幹となるビジョン(コンセプト)を明確にします。同時に、診療方針、ターゲット患者層、必要な資金、収支予測などをまとめた「事業計画書」を作成します。この事業計画書は、後の資金調達や物件選びの羅針盤となる、非常に重要なドキュメントです。

開業エリア・物件の選定と契約

(開業1年~1年半前)

事業計画とコンセプトに基づき、開業エリアの候補を絞り込みます。そして、本記事で解説してきた診療圏調査を行い、具体的な物件探しを開始します。コンサルタントや不動産会社への相談、内見、法規制や設備のチェックなどを経て、最終的に物件を決定し、賃貸借契約や売買契約を締結します。この段階で、設計・施工会社も選定しておくのが一般的です。

資金調達

(開業10ヶ月~1年前)

事業計画書と物件の契約書(または仮契約書)、内装工事の見積書などを用意し、金融機関(日本政策金融公庫、銀行、信用金庫など)に融資を申し込みます。自己資金でどれくらいを賄い、いくら借入が必要かを明確にし、複数の金融機関と交渉を進めます。融資の審査には時間がかかるため、早めに動き出すことが肝心です。

クリニックの設計・内装工事

(開業6ヶ月~10ヶ月前)

選定した設計・施工会社と詳細な打ち合わせを重ね、クリニックのレイアウト、デザイン、設備仕様などを確定させます。設計図が完成したら、いよいよ内装工事がスタートします。工事期間は物件の規模や状態によりますが、一般的に3~4ヶ月程度かかります。工事の進捗状況は定期的に現場で確認し、設計図通りに進んでいるかをチェックします。

医療機器・設備の選定と導入

(開業5ヶ月~8ヶ月前)

クリニックのコンセプトや診療内容に合わせて、必要な医療機器(電子カルテ、レントゲン、エコー、内視鏡など)や備品(診察台、デスク、椅子など)を選定し、メーカーやディーラーと交渉して購入・リース契約を結びます。内装工事の進捗に合わせて、搬入・設置のスケジュールを調整します。

行政手続き(保健所・厚生局への届け出)

(開業2ヶ月~3ヶ月前)

クリニックを開設・運営するためには、様々な行政手続きが必要です。

- 保健所: 「診療所開設届」を提出します。開設届が受理される前に、保健所の担当者による現地での実地調査(立入検査)が行われ、構造設備が図面通りか、衛生上・防火上問題ないかなどがチェックされます。

- 地方厚生局: 保険診療を行うために、「保険医療機関指定申請」を行います。この指定を受けなければ、健康保険を使った診療ができません。

この他にも、X線装置を備える場合は「エックス線装置備付届」、法人として開業する場合は法人設立登記など、多くの手続きが必要となります。これらの手続きは複雑で期日が厳格なため、開業コンサルタントなどの専門家のサポートを受けながら進めるのが賢明です。

スタッフの採用・研修

(開業2ヶ月~3ヶ月前)

看護師、医療事務、臨床検査技師など、クリニックの運営に必要なスタッフの採用活動を開始します。求人広告の出稿、書類選考、面接を経て、オープニングスタッフを決定します。開業の1ヶ月ほど前からは、電子カルテの操作方法、接遇マナー、院内ルール、緊急時対応などについて、実践的な研修を行います。質の高いスタッフは、クリニックの評判を左右する重要な財産です。

集患対策(ホームページ作成・広告宣伝)

(開業2ヶ月~3ヶ月前)

開業と同時に多くの患者さんに来院してもらうため、オープン前から集患対策に着手します。

- ホームページ作成: クリニックの顔となる公式ホームページを作成します。診療内容、医師紹介、アクセス、診療時間などの基本情報はもちろん、クリニックの理念や特徴が伝わるようなコンテンツを充実させます。

- 広告宣伝: 周辺地域への新聞折込チラシやポスティング、駅看板やバス広告の出稿、ウェブ広告(リスティング広告など)の活用を検討します。

- 内覧会: 開業直前の週末などに、地域住民や近隣の事業所の方々を対象とした内覧会を開催します。院内の雰囲気や設備を直接見てもらい、院長やスタッフと顔を合わせることで、親近感と安心感を持ってもらう絶好の機会です。

これらのステップを着実に、計画的に進めていくことが、スムーズで成功裏のクリニック開業につながります。

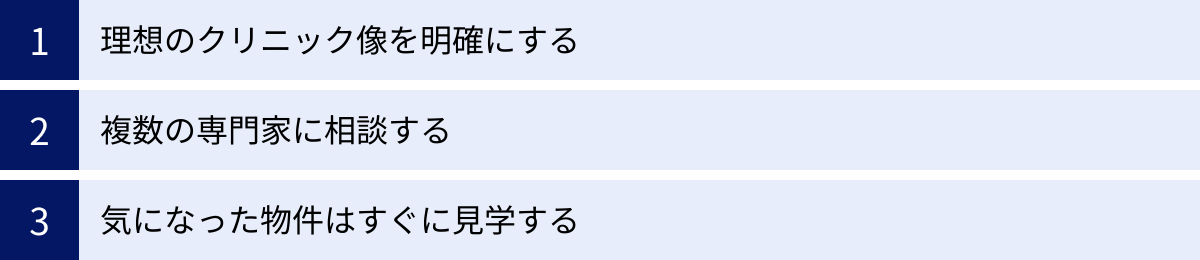

理想のクリニック物件に出会うためのコツ

数多くの物件の中から、まさに「ここだ」と思える理想の物件に出会うためには、いくつかのコツがあります。やみくもに探すのではなく、戦略的なアプローチを心がけましょう。

理想のクリニック像を明確にする

物件探しを始める前に、まず先生ご自身の頭の中にある「理想のクリニック」を、できるだけ具体的に言語化することが重要です。漠然としたイメージのままでは、コンサルタントや不動産会社に希望を的確に伝えられず、紹介される物件も的外れなものになってしまいます。

以下の項目について、自問自答し、書き出してみましょう。

- 診療コンセプト: どんな医療を提供したいか?(例:「地域のかかりつけ医」「専門性の高い医療」「予防医療に注力」など)

- ターゲット患者層: 主にどんな人に来てほしいか?(例:「高齢者」「子育て世代」「働くビジネスパーソン」など)

- 開業エリア: なぜそのエリアで開業したいのか?(例:「地元に貢献したい」「〇〇沿線はニーズが高い」など)

- 必要な広さと部屋数: 診察室はいくつ必要か?リハビリ室やカウンセリングルームは必要か?

- 雰囲気・デザイン: どんな内装にしたいか?(例:「温かみのある木目調」「清潔感のある白基調」「ホテルのような高級感」など)

- 譲れない条件と妥協できる条件: 「駅徒歩5分以内は絶対」「駐車場は必須」といった譲れない条件と、「広さは多少狭くても工夫次第でOK」といった妥協できる条件を整理します。

この「理想のクリニック像の解像度」が高ければ高いほど、物件探しの軸がぶれなくなり、判断のスピードと精度が格段に向上します。

複数の専門家に相談する

物件探しや開業準備は、一人で抱え込まずに、様々な分野の専門家の力を借りることが成功への近道です。それぞれの専門家が持つ異なる視点からのアドバイスは、ご自身の考えの偏りをなくし、多角的な判断を可能にしてくれます。

- 開業コンサルタント: 開業プロセス全体のマネジメント、事業計画、資金調達、物件探しまでトータルでサポートしてくれます。

- 医療専門の不動産会社: 地域に密着した物件情報や、契約に関する専門知識を提供してくれます。

- 設計事務所・施工会社: 物件の法規制チェック、レイアウトの可能性、工事費用の見積もりなど、物理的な側面からアドバイスをくれます。

- 税理士・会計士: 資金計画や収支予測の妥当性をチェックし、節税対策についても相談できます。

- 社会保険労務士: スタッフの採用や労務管理に関する専門家です。

一人のコンサルタントや一つの不動産会社だけに頼るのではなく、複数の専門家の意見を聞くことで、より客観的でバランスの取れた意思決定ができるようになります。

気になった物件はすぐに見学する

図面や写真だけではわからないことが、現地にはたくさんあります。少しでも気になる物件が見つかったら、躊躇せずにすぐ内見(現地見学)を申し込みましょう。優良物件は足が速いため、スピード感も大切です。

内見の際は、以下の点を自分の五感で確かめましょう。

- 周辺環境: 周りの建物の様子、人通り、交通量、騒音や匂いの有無。

- アクセスの実感: 駅から実際に歩いてみて、時間や道のりの分かりやすさを体感する。

- 日当たりと風通し: 部屋の明るさや空気の流れは、患者さんやスタッフの快適性に大きく影響します。

- 建物の状態: 古さ、汚れ、共用部分(エントランス、廊下、エレベーターなど)の清掃状況。建物の管理状態が分かります。

- 時間帯を変えて訪問: 平日の昼間、夕方、休日など、時間帯や曜日を変えて複数回訪れると、人の流れや地域の雰囲気の変化がよく分かります。例えば、「昼間は静かだが、夜は居酒屋の客で騒がしい」といった発見があるかもしれません。

自分の足で稼いだ情報こそが、最も信頼できる判断材料となります。面倒くさがらずに、積極的に現地へ足を運ぶことが、理想の物件を引き寄せる鍵です。

クリニックの物件探しでよくある失敗例

ここでは、多くの先生方が陥りがちな、クリニックの物件探しにおける典型的な失敗例を3つ紹介します。これらの事例から学び、同じ轍を踏まないように注意しましょう。

診療圏調査をせず契約してしまう

「駅前だから安泰だろう」「昔から知っている土地だから大丈夫」といった感覚や思い込みだけで物件を決めてしまうのは、最も危険な失敗パターンです。いざ開業してみたら、想定していたターゲット層がその地域にほとんど住んでいなかったり、すぐ近くに圧倒的な人気を誇る競合クリニックがあったりして、患者さんが全く集まらないという事態に陥りかねません。

失敗の具体例:

小児科の開業を目指す医師が、自身の出身地で、駅からも近いという理由だけでテナントを契約。しかし、開業後にその地域が近年急速に高齢化し、子育て世帯が流出しているエリアだということが判明。競合の小児科はなかったものの、肝心の患者となる子どもの数が少なく、経営に苦しむことになった。

対策:

どのような物件であっても、契約前に必ず客観的なデータに基づいた診療圏調査を実施すること。そして、その調査結果を基に、事業の採算が取れるかどうかを冷静に判断することが不可欠です。

院内の動線を考えずに決めてしまう

物件の広さや賃料、立地といった条件ばかりに目が行き、実際にその空間で患者さんやスタッフがどう動くかという「動線」の視点が抜け落ちてしまうケースも少なくありません。

失敗の具体例:

細長い形状のテナントを契約し、奥に診察室、手前に受付と待合室を配置。しかし、通路が一本道のため、診察を終えた患者さんとこれから診察を受ける患者さんが狭い通路ですれ違うことになり、常に混雑。また、スタッフがカルテを持って診察室と受付を行き来するたびに、待合室を横切らなければならず、患者さんのプライバシーにも配慮が行き届かず、スタッフの作業効率も著しく低下してしまった。

対策:

契約前に必ず設計の専門家を交え、ラフプランを作成してもらうこと。その図面上で、患者さんとスタッフの動きを何度もシミュレーションし、スムーズで効率的な動線が確保できるか、プライバシーは守られるかを徹底的に検証することが重要です。

焦って不動産契約をしてしまう

「こんな好条件の物件は二度と出ないかもしれない」という焦りから、十分な確認をせずに契約を急いでしまうパターンです。この焦りが、後々の大きなトラブルの火種となります。

失敗の具体例:

駅前の新築ビル1階という好立地物件が見つかり、不動産会社に「他にも希望者がいる」と急かされ、その日のうちに申込金を入れて仮契約。しかしその後、クリニック開設に必要な電気容量が全く足りず、増設工事に数百万円の追加費用がかかることが判明。さらに、ビルの管理規約で設置できる看板のサイズが非常に小さく、視認性が低いことも発覚。しかし、すでに契約を進めてしまっていたため、不利な条件を飲まざるを得なくなった。

対策:

どんなに魅力的な物件であっても、法規制、設備、管理規約、工事費用といった重要事項の確認が終わるまでは、決して正式な契約書にサインしないこと。専門家によるチェックの時間を確保し、すべての疑問や懸念が解消されてから、冷静に判断を下す強い意志を持つことが大切です。

クリニックの物件探しに強い相談先

クリニックの物件探しは、専門的な知識と豊富な情報網を持つプロフェッショナルのサポートが不可欠です。ここでは、信頼できる相談先として、代表的なコンサルタント会社や不動産会社を紹介します。

(※各社のサービス内容や特徴は、本記事執筆時点の公式サイト情報に基づきます。ご相談の際は、最新の情報を各社にご確認ください。)

クリニック開業専門のコンサルタント会社

物件探しだけでなく、事業計画から資金調達、設計、行政手続き、集患まで、開業プロセス全体をワンストップで支援してくれます。

メディカルシステムネットワーク

調剤薬局の経営を中核としながら、そのネットワークとノウハウを活かしてクリニックの開業・経営支援を幅広く展開しています。特に、複数のクリニックと調剤薬局が入居する「医療モール」の開発に強みを持っています。物件情報の提供から、診療圏調査、事業計画策定まで、トータルでのサポートが期待できます。

参照:株式会社メディカルシステムネットワーク公式サイト

総合メディカル株式会社

「DtoD(Doctor to Doctor)」をコンセプトに、医師の生涯にわたるパートナーとして多様な支援サービスを提供しています。開業コンサルティングでは、物件開発・紹介はもちろん、継承開業の支援や、開業後の経営サポートも充実しています。全国に広がる拠点網を活かした、地域に密着した情報提供が特徴です。

参照:総合メディカル株式会社公式サイト

株式会社日本医業総研

会計事務所を母体とする、医業経営コンサルティングの専門集団です。財務や税務の視点を取り入れた、精度の高い事業計画策定に定評があります。物件探しにおいても、収支計画に基づいた客観的な評価・提案を行っており、堅実なクリニック経営を目指す医師にとって心強いパートナーとなります。M&Aや事業承継の支援も手掛けています。

参照:株式会社日本医業総研公式サイト

医療施設に強い不動産会社

事業用不動産の中でも、特にクリニックや病院、介護施設といったヘルスケア分野に特化したチームや実績を持つ不動産会社です。

CBRE

世界最大級の事業用不動産サービス会社であり、日本国内でもヘルスケア部門を設け、病院やクリニック、シニアリビングなどの不動産ニーズに対応しています。グローバルな知見と豊富なデータに基づいた、戦略的な物件提案が強みです。売買、賃貸借、開発、コンサルティングまで幅広く手掛けています。

参照:シービーアールイー株式会社公式サイト

三幸エステート

オフィスビルの賃貸仲介を主力としながら、医療施設の仲介にも力を入れています。特に都市部のビルテナントに強く、豊富な物件情報と長年培ったビルオーナーとのリレーションを活かした提案が可能です。クリニックの特性を理解した専門スタッフによるサポートが受けられます。

参照:三幸エステート株式会社公式サイト

タカマツハウス

土地活用を提案するハウスメーカーとして、戸建てクリニックの建築に豊富な実績を持っています。土地探しから、設計・施工、そして開業後の経営サポートまでを一貫して提供する「メディカル総合支援システム」を展開。土地オーナーと開業希望医師をマッチングさせるサービスも行っています。戸建てでの開業を検討している場合に、有力な相談先となります。

参照:タカマツハウス株式会社公式サイト

まとめ

クリニックの開業成功に向けた道のりにおいて、物件探しは最も重要かつ困難なステップの一つです。それは単に「場所」を決める作業ではなく、ご自身の理想とする医療の形を社会に実現するための「土台」を築く、極めて戦略的なプロセスです。

この記事では、物件の種類から探し方、選定時のチェックポイント、契約の注意点、そして開業までの全体像に至るまで、多岐にわたる情報を提供してきました。最後に、成功する物件探しのための3つの鍵を改めて強調します。

- 徹底した計画性と準備: 感覚に頼らず、まずは「理想のクリニック像」を明確にし、客観的なデータに基づく「診療圏調査」を行うこと。この土台がしっかりしていれば、その後の判断がぶれることはありません。

- 多角的で能動的な情報収集: 一つの方法に固執せず、コンサルタント、不動産会社、インターネット、人脈など、あらゆるチャネルを駆使して情報を集めること。そして、気になった物件には必ず自分の足で訪れ、五感で確かめることが重要です。

- 専門家の知見の活用: 物件探しには、法律、建築、設備、財務など、多岐にわたる専門知識が不可欠です。決して一人で抱え込まず、信頼できる各分野の専門家をパートナーとし、チームで開業準備を進めるという意識を持ちましょう。

理想の物件との出会いは、時に運やタイミングに左右されることもありますが、その確率を最大限に高めるのは、間違いなく周到な準備と的確な行動です。この記事が、先生のクリニック開業という夢を実現するための一助となれば、これに勝る喜びはありません。輝かしいスタートを切るための、確かな第一歩を踏み出してください。