新たに事業を始めようとする方、あるいは事業拡大のために移転を考えている方にとって、商業ビルの賃貸物件探しは成功への第一歩です。しかし、住居用の物件探しとは異なり、商業ビル特有の専門的な知識や注意点が数多く存在します。立地や物件の種類、契約内容、そして多額の初期費用など、考慮すべき要素は多岐にわたります。

この記事では、これから商業ビルで開業を目指すすべての方に向けて、物件探しの基本から契約完了までの具体的な流れ、そして見落としがちな費用や契約前の重要チェックポイントまで、網羅的に解説します。適切な物件選びは、事業の集客力やブランディング、そして長期的な収益性を大きく左右する重要な要素です。本記事を通じて、失敗しない商業ビル選びの知識を深め、あなたのビジネスを成功に導く最適な一棟を見つけるための羅針盤としてご活用ください。

目次

商業ビルとは?

商業ビルと一言で言っても、その定義や特徴は多岐にわたります。事業の拠点となる場所を選ぶ上で、まずはその基本的な概念を正しく理解することが不可欠です。商業ビルとは、不特定多数の顧客を対象とした物品の販売やサービスの提供を主たる目的とする店舗が入居する建物を指します。人々が「消費」を行うための空間であり、その設計や設備は、いかに顧客を惹きつけ、快適に過ごしてもらうかに重点が置かれています。

このセクションでは、商業ビルの基本的な定義に加え、よく比較されるオフィスビルとの違い、そして商業ビルで開業できる具体的な業種の例について詳しく解説します。これらの知識は、あなたの事業に最適な物件はどのようなものかを見極めるための基礎となります。

オフィスビルとの違い

商業ビルとオフィスビルは、どちらも事業活動に使われる建物という点では共通していますが、その目的と構造、求められる機能は大きく異なります。この違いを理解することは、物件探しの精度を高める上で非常に重要です。

| 比較項目 | 商業ビル | オフィスビル |

|---|---|---|

| 主な目的 | 物品販売・サービス提供(消費活動の場) | 事務作業・執務(生産活動の場) |

| 主な利用者 | 不特定多数の一般消費者 | 従業員、取引先関係者 |

| 構造・設計 | 集客を意識した設計(吹き抜け、広いエントランス)、多様な店舗区画、顧客動線の重視 | 均質で効率的な執務スペース、OAフロア、セキュリティ重視 |

| 求められる設備 | 看板、ショーウィンドウ、業種別の特殊設備(給排水、排気、ガス)、エスカレーター | 高速インターネット回線、個別空調、会議室、高度なセキュリティシステム |

| 立地の傾向 | 繁華街、駅前の人通りが多い路面、交差点付近 | 主要駅周辺、ビジネス街、交通アクセスが良好な場所 |

| 賃料の傾向 | 高い(特に1階路面店は非常に高額) | 比較的安い(商業ビル1階路面店と比較した場合) |

目的と利用者の違い

最も根本的な違いは、その「目的」です。オフィスビルは、企業が事業活動を行うための「働く場所」です。主な利用者はその企業に勤める従業員や取引先であり、不特定多数の人が自由に出入りすることは想定されていません。一方、商業ビルは、店舗が顧客に対して商品やサービスを販売するための「消費の場所」です。そのため、いかに多くの集客を実現し、来店した顧客に快適な購買体験を提供できるかが建物の価値を左右します。

構造と設計の違い

この目的の違いは、建物の構造や設計に直接反映されます。オフィスビルは、効率的に執務スペースを確保することが優先され、各フロアが同じようなレイアウトになっていることがほとんどです。対して商業ビルは、顧客の目を引き、建物内を回遊してもらうための工夫が凝らされています。例えば、開放的な吹き抜けや、上下階の移動を促すエスカレーターの配置、魅力的なショーウィンドウを設置できる広いファサードなどが特徴です。また、入居するテナントの業種が多様であるため、区画の広さや形状も様々です。

設備の違い

求められる設備も大きく異なります。オフィスビルでは、PC作業を前提としたOAフロア、安定した高速インターネット環境、個別空管システム、そして情報漏洩を防ぐための高度なセキュリティが重要視されます。一方、商業ビルでは、まず集客のための看板設置スペースや視認性の高い外観が不可欠です。さらに、入居する業種に応じた特殊な設備が求められます。例えば、飲食店であれば強力な排気・排煙設備や大容量の給排水・ガス設備、美容室であれば多数のシャンプー台に対応できる給排水設備が必要となります。

これらの違いを理解せずにオフィスビルの一室を店舗として借りようとすると、「看板が出せない」「必要な電気容量が足りない」「そもそも店舗としての利用が許可されていない」といった問題に直面する可能性があります。物件を探す際は、必ず「店舗利用可」の商業ビルに絞って検討を進めましょう。

商業ビルで開業できる業種の例

商業ビルは、その名の通り多種多様な「商業」活動の舞台となります。あなたの事業がどのカテゴリーに属し、どのような物件特性を求めるべきかを明確にするために、ここで代表的な業種の例を見ていきましょう。

1. 物販店

顧客に商品を販売する業態です。取り扱う商品によって、求められる店舗の広さや立地が異なります。

- アパレル、ファッション雑貨店: ブランドイメージを表現できる洗練された内装や、商品を魅力的に見せる照明が重要です。通行人の目に留まりやすい路面店や、ファッション感度の高い顧客が集まる商業施設内が適しています。

- 書店、CD・DVDショップ: 多くの商品を陳列するための広いスペースと、商品を整理するための棚が必要です。在庫を保管するバックヤードも求められます。

- ドラッグストア、コンビニエンスストア: 地域住民や通勤・通学者の日常的な利用が中心となるため、生活動線上の立地が極めて重要です。明るく、入りやすい店構えが求められます。

2. 飲食店

飲食店の物件は、提供する料理の種類によって「軽飲食」と「重飲食」に分類され、それぞれ求められる設備条件が大きく異なります。

- 軽飲食: カフェ、バー、サンドイッチ店など、調理に火力をあまり使わず、煙や臭いが比較的少ない業態です。重飲食不可のビルでも開業できる場合があります。

- 重飲食: 焼肉、中華料理、ラーメン店、居酒屋など、強い火力を使用し、煙や臭い、油が多く発生する業態です。強力な排気・排煙ダクトや、油を分離するグリストラップの設置が必須となり、物件がこれらの設備に対応しているかどうかが最大のポイントです。ビル全体の構造に関わるため、後から設置するのは困難な場合が多くあります。

3. サービス業

形のある商品ではなく、技術や知識、空間を提供する業態です。

- 美容室、理容室、ネイルサロン、エステサロン: 給排水設備が非常に重要です。特にシャンプー台やフットバスを多数設置する場合、十分な給排水能力と適切な配管位置が確保されているかを確認する必要があります。また、顧客がリラックスできるプライベート感のある空間作りも求められます。

- クリニック(医院・診療所): 患者のプライバシーに配慮した間取りが必要です。受付、待合室、診察室、処置室など、複数の部屋を確保できる広さが求められます。バリアフリー対応も重要な要素となります。

- 学習塾、スクール: 子供たちが安全に通える立地であることが第一です。大通りに面している、人目が多いなどの条件が好まれます。複数の教室を設けるための間仕切りがしやすい区画形状が望ましいでしょう。

- フィットネスジム、パーソナルトレーニングジム: マシンの設置スペースに加え、更衣室やシャワールームが必要です。特に、ウェイトトレーニングを行うジムでは、床の耐荷重や、ダンベルなどを落とした際の衝撃や音に対する防音・防振性能が極めて重要なチェックポイントとなります。

これらの例から分かるように、業種によって最適な物件の条件は全く異なります。まずは自身の事業計画を具体化し、「どのような顧客に」「どのようなサービスを」「どのような環境で」提供したいのかを明確にすることが、成功する物件探しの第一歩となるのです。

商業ビルの主な種類と特徴

商業ビルの賃貸物件は、その立地する「階層」によって、集客方法や賃料、そして向いている業種が大きく異なります。大きく分けると、「路面店舗」「空中階・地下階の店舗」「商業施設内の店舗」の3つに分類できます。それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、自社の事業戦略や予算に合った種類を選ぶことが重要です。

ここでは、それぞれの店舗形態の特徴と、どのような業種に向いているのかを詳しく解説します。あなたのビジネスモデルと照らし合わせながら、最適な出店形態を検討してみてください。

| 店舗の種類 | メリット | デメリット | 向いている業種の例 |

|---|---|---|---|

| 路面店舗 | ・視認性が非常に高い ・新規顧客の獲得が容易 ・ブランドイメージ向上 ・入店への心理的ハードルが低い |

・賃料が非常に高額 ・好立地の物件は競争率が高い ・天候の影響を受けやすい |

コンビニ、ドラッグストア、アパレル、カフェ、銀行、不動産仲介など |

| 空中階・地下階 | ・賃料が比較的安い ・隠れ家的な雰囲気を演出可能 ・目的来店客が多く、客単価が高い傾向 |

・視認性が低く、発見されにくい ・集客に工夫が必要(看板、Web) ・新規の飛び込み客が少ない |

専門クリニック、エステサロン、パーソナルジム、バー、学習塾、法律事務所など |

| 商業施設内 | ・施設自体の集客力が見込める ・天候に左右されない ・共用設備(駐車場等)が充実 ・ターゲット層が明確 |

・営業日・時間に制約がある ・内装や販促活動に制限が多い ・賃料が歩合制の場合がある ・競合店が近くにある可能性 |

アパレル、雑貨、飲食店、キャラクターショップ、携帯電話販売店など |

路面店舗

路面店舗とは、その名の通り、道路に直接面した建物の1階部分にある店舗を指します。商業ビルの中でも最も目立つ、いわば「一等地」と言える場所です。

メリット

最大のメリットは、圧倒的な視認性の高さにあります。店舗の前を通りかかる不特定多数の人の目に自然と留まるため、特別な広告宣伝をしなくても店舗の存在を認知してもらえます。これにより、計画的な来店客だけでなく、「たまたま通りかかって気になった」という新規の飛び込み客を獲得しやすいのが大きな強みです。ガラス張りのファサードにすれば、店内の雰囲気や商品を道行く人々にアピールでき、入店への心理的なハードルを下げることができます。また、主要な通りに店舗を構えることは、それ自体が企業の信頼性やブランドイメージの向上にも繋がります。

デメリット

一方で、最大のデメリットは賃料の高さです。同じビル内でも、2階以上の空中階と比較して、路面店舗の坪単価は数倍になることも珍しくありません。特に都心の一等地や駅前のメインストリートとなると、その賃料は非常に高額になります。そのため、高い賃料を払ってでも採算が取れるだけの売上を見込める事業計画が必須です。また、好条件の路面店舗は非常に人気が高く、空きが出てもすぐに次のテナントが決まってしまうため、希望のエリアで物件を見つけること自体が困難な場合があります。

向いている業種

日常的に多くの人が利用するコンビニエンスストアやドラッグストア、衝動買いを誘いやすいアパレルショップや雑貨店、気軽に入れるカフェなどが路面店舗に向いています。また、信頼性が重視される銀行の支店や不動産仲介会社なども、その存在感を示すために路面店を選ぶことが多いです。

空中階・地下階の店舗

空中階とはビルの2階以上のフロア、地下階は文字通り地下のフロアにある店舗を指します。路面店舗とは対照的な特徴を持っています。

メリット

空中階・地下階の最大のメリットは、賃料が路面店舗に比べて格段に安いことです。同じビル、同じ面積でも階数が上がる(または下がる)だけで、賃料コストを大幅に抑えることが可能です。これにより、開業初期の運転資金に余裕を持たせることができます。また、大通りから一本入った場所にあるような「隠れ家的」な雰囲気を演出しやすいのも特徴です。特定のサービスや専門性を求めて来店する「目的来店」の顧客が中心となるため、一度ファンになってもらえれば、リピート率が高くなる傾向があります。

デメリット

デメリットは、路面店舗とは逆に視認性の低さです。ビルの前を通っただけでは、その上にどのような店舗があるのか気づかれにくいのが実情です。そのため、顧客に店舗の存在を知ってもらうための集客努力が不可欠になります。ビルの共用部分に設置できる看板の大きさやデザインを工夫したり、WebサイトやSNS、インターネット広告などを活用して積極的に情報発信したりする戦略が求められます。新規の飛び込み客はほとんど期待できないため、安定した経営のためにはリピーターの育成が鍵となります。

向いている業種

口コミや紹介、専門性で集客する業種が向いています。例えば、プライバシーが重視される美容クリニックやエステサロン、マンツーマンで指導するパーソナルトレーニングジム、静かな環境でじっくりお酒を楽しむオーセンティックバー、特定の分野を深く学ぶ専門的なスクールなどが挙げられます。これらの業種は、賃料を抑えつつ、その分をサービスの質や内装の充実に投資するという戦略が有効です。

商業施設内の店舗

商業施設内の店舗とは、ショッピングセンターや百貨店、駅ビル、ファッションビルといった大規模な複合商業施設の中に出店する形態を指します。

メリット

最大のメリットは、商業施設そのものが持つ強力な集客力を利用できる点です。施設が年間を通じてイベントやセールなどの販促活動を行ってくれるため、自社単独で集客するよりもはるかに多くの顧客にアプローチできます。また、悪天候の日でも客足が落ちにくい屋内施設であることや、広い駐車場、授乳室といった共用設備が充実していることも大きな利点です。施設全体のコンセプトやターゲット層が明確なため、自社のブランドと合致すれば、効率的にターゲット顧客にリーチできます。

デメリット

多くのメリットがある一方、制約も少なくありません。まず、営業日や営業時間が施設の規定に厳しく縛られます。独自のセールやイベントを行いたくても、施設全体のルールに従う必要があります。内装デザインや看板の設置に関しても、施設全体の景観を損なわないよう、細かいレギュレーションが定められていることがほとんどです。また、賃料形態が「固定賃料+売上歩合」となっている場合も多く、売上が上がればその分だけ支出も増えることになります。さらに、同じ施設内に強力な競合店が出店している可能性も高く、常に比較される環境に置かれるという厳しさもあります。

向いている業種

幅広い層をターゲットとするアパレルブランドや雑貨店、ファミリー層向けの飲食店、若者向けのカルチャーショップなどが代表的です。施設の集客力を活かして、ブランドの認知度を向上させたい企業にとっても魅力的な出店形態と言えるでしょう。

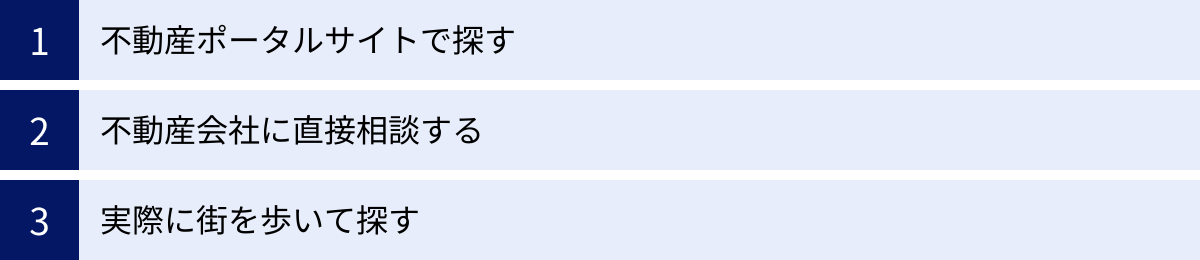

商業ビル賃貸物件の探し方3選

理想の商業ビルを見つけるためには、どのような探し方があるのかを知り、それらを効果的に組み合わせることが重要です。やみくもに探すのではなく、戦略的にアプローチすることで、時間と労力を節約し、より良い物件に出会う確率を高めることができます。

ここでは、代表的な3つの物件の探し方、「不動産ポータルサイト」「不動産会社への直接相談」「街歩き」について、それぞれのメリット・デメリットと活用法を詳しく解説します。

① 不動産ポータルサイトで探す

現在、最も一般的で手軽な物件探しの方法が、インターネット上の不動産ポータルサイトを活用することです。事業用・店舗用物件を専門に扱うサイトが数多く存在します。

メリット

ポータルサイトの最大の利点は、時間や場所を問わず、膨大な数の物件情報を自分のペースで閲覧できることです。スマートフォンやPCがあれば、通勤時間や休憩中など、隙間時間を使って効率的に情報収集ができます。「エリア」「駅からの徒歩分数」「賃料」「面積」「こだわり条件(例:1階、飲食店可、居抜き)」など、詳細な条件で絞り込み検索ができるため、自分の希望に近い物件を素早くリストアップすることが可能です。複数の物件の写真や間取り図を並べて比較検討しやすいため、相場観を養うのにも役立ちます。

デメリット

一方で、デメリットも存在します。ポータルサイトに掲載されているのは、市場に出回っている物件のほんの一部に過ぎません。特に条件の良い「非公開物件」や、まだ公になっていない「未公開物件」は、サイトには掲載されていないことがほとんどです。これらの優良物件は、不動産会社が直接、優良な顧客に紹介することが多いためです。また、情報の更新にはタイムラグが生じることがあり、魅力的な物件を見つけて問い合わせても「すでに申し込みが入っています」と言われるケースも少なくありません。掲載されている情報だけで全てを判断せず、あくまで物件探しの第一歩と捉えることが大切です。

効果的な活用法

まずは複数の大手事業用不動産ポータルサイトに登録し、希望条件を保存して新着物件の通知を受け取るように設定しましょう。最初は条件を少し広めに設定して多くの物件を見ることで、そのエリアの賃料相場や物件の傾向を掴むことができます。気になる物件が見つかったら、すぐに問い合わせのアクションを起こすフットワークの軽さが求められます。

② 不動産会社に直接相談する

ポータルサイトでの情報収集と並行して、あるいはある程度希望が固まった段階で、不動産会社に直接足を運んで相談する方法も非常に有効です。

メリット

不動産会社に直接相談する最大のメリットは、インターネット上には出回っていない「非公開・未公開物件」の情報を得られる可能性があることです。不動産会社は、貸主から「公に募集すると問い合わせが殺到して大変なので、良いテナント候補だけに紹介してほしい」と依頼された物件情報を持っていることがあります。また、事業用物件、特に店舗仲介を専門とする不動産会社は、そのエリアの市場動向、人通りの変化、どの業種が成功しやすいかといった、データだけでは分からない生の情報を持っています。こちらの事業計画や希望を詳しく伝えることで、プロの視点から最適な物件を提案してもらえ、物件オーナーとの賃料や条件の交渉を代行してくれるのも心強い点です。

デメリット

不動産会社と一言で言っても、それぞれに得意なエリアや物件種別(物販、飲食、事務所など)があります。住居専門の不動産会社に店舗の相談をしても、有益な情報は得られにくいでしょう。そのため、店舗仲介の実績が豊富な、事業用物件に強い不動産会社を選ぶことが何よりも重要です。また、担当者との相性も無視できません。こちらの意図を正確に汲み取り、親身になってくれる担当者と出会えるかどうかが、物件探しの成否を分けることもあります。

効果的な活用法

まずはWebサイトなどで、希望エリアの店舗仲介実績が豊富な不動産会社を複数リサーチしましょう。そして、実際にいくつかの会社にアポイントを取り、相談に行ってみることをお勧めします。その際、具体的な事業計画書を持参すると、こちらの本気度が伝わり、より質の高い物件情報を引き出しやすくなります。一社に絞らず、複数の不動産会社とコンタクトを取り、それぞれの提案を比較検討するのが賢明です.

③ 実際に街を歩いて探す

デジタルな手法とは対照的ですが、アナログな「街歩き」も、理想の物件を見つけるための重要な手段です。特に、出店したいエリアが明確に決まっている場合には効果を発揮します。

メリット

実際に自分の足で街を歩くことで、Webサイトやデータだけでは決して分からない「街の生きた情報」を肌で感じることができます。人通りの多さや歩いている人々の年齢層・雰囲気、周辺にある店舗の種類と繁盛具合、街全体の活気などを五感で確かめることは、事業の成功確率を測る上で非常に価値のあるリサーチです。また、歩いていると、ポータルサイトには掲載されていない「テナント募集」の貼り紙がシャッターや窓に直接貼られているのを発見することがあります。これは、地元の管理会社や物件オーナーが直接募集しているケースが多く、思わぬ掘り出し物物件に出会える可能性があります。

デメリット

この方法の最大のデメリットは、多大な時間と労力がかかることです。広範囲をくまなく歩き回るのは現実的ではなく、非常に非効率です。また、見つけられる物件は当然そのエリアに限られます。天候にも左右され、体力も消耗します。そのため、この方法単独で物件を探すのではなく、ポータルサイトや不動産会社での情報収集と組み合わせるのが現実的です。

効果的な活用法

出店候補のエリアをいくつか絞り込んだら、必ず現地調査として街歩きを実施しましょう。その際、平日と休日、昼と夜など、異なる曜日・時間帯に複数回訪れることが重要です。時間帯によって人の流れや街の雰囲気が全く異なることがあるからです。気になった物件や「テナント募集」の貼り紙を見つけたら、すぐに写真に撮って場所と連絡先を記録できるよう、スマートフォンやメモ帳を準備しておきましょう。この地道な活動が、最終的な意思決定の際に大きな判断材料となります。

商業ビルの賃貸契約における7つのステップ

理想の物件が見つかったら、次はいよいよ契約プロセスに進みます。商業ビルの賃貸契約は、住居用物件と比べて手続きが複雑で、確認すべき事項も多岐にわたります。流れを事前に把握し、各ステップで何を行うべきかを理解しておくことで、スムーズに、そして安心して契約を進めることができます。

ここでは、物件探しから問い合わせ、そして実際に鍵を受け取って開業準備を始めるまでの一連の流れを、7つのステップに分けて具体的に解説します。

① 物件探しと問い合わせ

最初のステップは、前述した「商業ビル賃貸物件の探し方3選」を参考に、自身の事業計画に合った物件候補をリストアップすることです。不動産ポータルサイト、不動産会社からの紹介、街歩きなど、様々な方法で情報を集めましょう。

そして、気になる物件が見つかったら、ためらわずにすぐにアクションを起こすことが重要です。優良物件は競争率が高く、少し迷っている間に他の人に決まってしまうことも日常茶飯事です。物件情報を掲載している不動産会社に電話やメールで問い合わせ、「内覧(内見)したい」という意思を伝えます。この時、自身の事業内容(業種、コンセプトなど)を簡単に伝えておくと、その後の話がスムーズに進みます。

② 物件の内覧(内見)

問い合わせ後、不動産会社の担当者と日時を調整し、実際に物件を訪れて内部を見学します。これを「内覧(内見)」と呼びます。内覧は、物件の良し悪しを判断するための最も重要な機会です。図面や写真だけでは決して分からない情報を五感で確認しましょう。

内覧時のチェックポイント

- 空間の確認: 間取り図で想定していた広さや天井高が、実際の事業イメージと合っているか。柱や梁の位置、壁の形状など、レイアウトの自由度を阻害する要素はないか。

- 周辺環境: 物件の前や周辺の人通り、騒音のレベル、近隣にどのような店舗や施設があるか。曜日や時間帯による変化も担当者にヒアリングしましょう。

- 設備の状態: 電気の容量(アンペア数)、ガスの種類と容量、給排水管の位置と口径、排気ダクトの有無と位置は、事業内容によっては死活問題となります。専門的な内容なので、必要であれば設計・施工業者に同行してもらうのがベストです。

- 搬入経路: 商品や什器を搬入するためのエレベーターの有無や大きさ、通路の幅などを確認します。

- その他: 日当たりや風通し、建物の古さや清掃状況、共用部分(トイレ、廊下、エントランス)の状態などもチェックしましょう。

内覧には、メジャー、カメラ(スマートフォン)、筆記用具を持参し、気になった点はすべて記録・撮影しておくことが後々の検討に役立ちます。

③ 入居の申し込みと入居審査

内覧を終え、この物件で事業を始めたいという意思が固まったら、不動産会社を通じて貸主(オーナー)に入居の申し込みを行います。通常、「入居申込書」あるいは「テナント入居申込書」といった書類に必要事項を記入して提出します。

この申し込みをもって、貸主側による「入居審査」が開始されます。貸主は、安心して長期間物件を貸せる相手かどうかを慎重に判断します。

主な提出書類の例

- 法人契約の場合: 入居申込書、会社案内、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、決算書(通常2~3期分)、事業計画書

- –個人事業主の場合: 入居申込書、身分証明書のコピー、住民票、確定申告書の写し、事業計画書、場合によっては所得証明書や納税証明書

特に重要なのが「事業計画書」です。どのような事業で、どれくらいの収益を見込んでおり、どのように賃料を支払っていくのか、その実現可能性を具体的に示す必要があります。貸主の不安を払拭し、信頼を得るための重要なプレゼンテーションと捉え、しっかりと準備しましょう。審査期間は数日から1週間程度が一般的です。

④ 重要事項説明

入居審査に無事通過すると、契約締結の前に、宅地建物取引士による「重要事項説明」が行われます。これは宅地建物取引業法で義務付けられている非常に重要な手続きです。

「重要事項説明書」という書面に基づき、物件の権利関係、法令上の制限、契約条件、解約に関する事項など、契約における重要な内容が口頭で説明されます。

専門用語が多く、難しく感じるかもしれませんが、ここで説明される内容はすべてあなたの権利や義務に直結します。少しでも疑問や不明な点があれば、その場で必ず質問し、完全に納得できるまで説明を求めてください。ここで聞き流してしまうと、後で「知らなかった」では済まされないトラブルに発展する可能性があります。

⑤ 賃貸借契約の締結

重要事項説明の内容に納得し、合意したら、いよいよ「賃貸借契約書」を取り交わし、賃貸借契約を正式に締結します。契約書は通常2通作成され、貸主と借主がそれぞれ署名・捺印し、1通ずつ保管します。

契約締結時に必要なもの(一例)

- 法人: 法人の実印、印鑑証明書、登記簿謄本など

- 個人: 実印、印鑑証明書、住民票など

- 連帯保証人: 実印、印鑑証明書など

- 初期費用: 後述する敷金・礼金、仲介手数料、前家賃などの費用。振込で事前に支払うケースがほとんどです。

契約書の内容は、重要事項説明書と重複する部分も多いですが、改めて隅々まで目を通し、最終確認を怠らないようにしましょう。

⑥ 鍵と物件の引き渡し

契約手続きと初期費用の支払いがすべて完了すると、契約開始日(賃料発生日)に、不動産会社や貸主から物件の鍵が渡されます。これをもって、正式に物件の引き渡しが完了です。

引き渡しの際には、担当者立ち会いのもと、物件の現在の状態(傷や汚れ、設備の動作状況など)を一緒に確認し、写真などで記録を残しておく「現況確認」を行うのが一般的です。これは、退去時の原状回復トラブルを防ぐために非常に重要です。

⑦ 開業準備(内装工事など)

鍵を受け取ったその日から、いよいよ開業に向けた準備がスタートします。スケルトン物件(内装が何もない状態)であれば内装工事、居抜き物件であっても自社のコンセプトに合わせた改修やクリーニングが必要です。

内装工事、厨房や美容機器などの設備搬入・設置、什器の購入と配置、インターネットや電話回線の開設、保健所や消防署などへの届け出といった作業を、オープン日から逆算して計画的に進めていく必要があります。内装工事期間中も賃料は発生するため、施工業者と綿密に打ち合わせを行い、できるだけ効率的に、かつ無駄のないスケジュールを組むことが、コストを抑える上で重要になります。

商業ビルを借りる際の初期費用内訳

商業ビルの賃貸契約では、月々の賃料とは別に、契約時にまとまった「初期費用」が必要となります。住居用物件に比べて各項目の金額が大きく、その総額は一般的に月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分、あるいはそれ以上になることも珍しくありません。

潤沢な運転資金を確保するためにも、どのような費用が、どれくらいかかるのかを事前に正確に把握し、資金計画に織り込んでおくことが極めて重要です。ここでは、初期費用の主な内訳について、一つひとつ詳しく解説します。

| 費用項目 | 内容 | 相場(目安) |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料滞納や損害賠償の担保。退去時に精算後返還。 | 賃料の6~10ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主への謝礼。返還されない。 | 賃料の1~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産会社への成功報酬。 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃・共益費 | 契約開始月(+翌月)の賃料・共益費。 | 賃料・共益費の1~2ヶ月分 |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人の代わりとなる保証会社への費用。 | 初回:賃料の0.5~1ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れ等に備える保険。 | 2年間で1.5万~数万円 |

| 造作譲渡料 | (居抜き物件の場合)前テナントの設備を買い取る費用。 | 数十万~数百万円(交渉次第) |

敷金・保証金

敷金・保証金は、万が一の賃料滞納や、借主の過失によって物件に損害を与えてしまった場合の修繕費などに充当される、貸主へ預けておく担保金です。西日本では「保証金」、東日本では「敷金」と呼ばれることが多いですが、法的な性質はほぼ同じです。

住居用物件では賃料の1~2ヶ月分が相場ですが、事業用物件ではリスクが高いと見なされるため、賃料の6ヶ月分から10ヶ月分程度と高額に設定されるのが一般的です。特に、内装の汚損が激しくなりがちな飲食店などは、12ヶ月分以上を求められるケースもあります。この敷金・保証金は、契約が終了し物件を明け渡す際に、原状回復費用や未払い賃料などが差し引かれた上で、残額が返還されます。ただし、契約内容によっては「償却」といって、預けた金額の一定割合(例:10%~20%)が無条件に差し引かれ、返還されない特約が付いている場合があるので、契約書をよく確認する必要があります。

礼金

礼金は、物件を貸してくれた貸主(オーナー)に対して、慣習的に支払われる謝礼金です。敷金・保証金とは異なり、解約・退去時に返還されることは一切ありません。

相場は賃料の1ヶ月分から2ヶ月分が一般的ですが、人気物件や好立地の物件ではそれ以上に設定されることもあります。一方で、空室期間が長い物件などでは、借り手を見つけるために「礼金ゼロ」となっているケースもあります。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介から内覧のセッティング、条件交渉、契約手続きなどを仲介してくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。この金額は、宅地建物取引業法によって上限が「賃料の1ヶ月分 + 消費税」と定められています。 契約が成立して初めて支払い義務が発生する費用です。

前家賃・共益費

契約する月の家賃と共益費(管理費)を、契約時に前もって支払うものです。例えば、4月15日から契約を開始する場合、4月分の日割り家賃と、翌月である5月分の家賃を合わせて請求されることが多く、これを「前家賃」と呼びます。

共益費(管理費)は、廊下やエレベーター、トイレといった共用部分の清掃や維持管理、光熱費などに充てられる費用で、家賃と合わせて毎月支払います。初期費用としても、家賃と同様に前払いが必要です。

保証会社利用料

近年、事業用物件の賃貸契約では、連帯保証人を立てることに加えて、あるいはその代わりに家賃保証会社の利用を必須とするケースが非常に増えています。これは、借主が万が一賃料を滞納した場合に、保証会社が貸主に賃料を立て替え払いしてくれるサービスです。

借主は、このサービスを利用するための保証料を保証会社に支払います。初回保証料の相場は、月額総賃料(家賃+共益費)の50%から100%程度で、契約時に支払います。その後は、1年ごとに年間保証料(月額総賃料の10%程度など)がかかるのが一般的です。

火災保険料

賃貸物件を借りる際には、火災保険への加入が契約条件として義務付けられていることがほとんどです。これは、万が一火事を起こしてしまった場合の建物の損害や、他のテナントへの賠償責任に備えるためです。また、自社の什器や商品などの動産を守る意味合いもあります。

保険料は、補償内容や建物の構造、面積によって異なりますが、2年契約で15,000円から数万円程度が目安となります。

造作譲渡料(居抜き物件の場合)

「居抜き物件」を契約する場合に発生する可能性がある費用です。「居抜き物件」とは、前のテナントが使用していた内装や厨房設備、空調、什器などがそのまま残された状態で貸し出される物件のことです。

この残された内装や設備(これらを「造作」と呼びます)を、次の借主が買い取る際の対価が「造作譲渡料」です。金額は、設備の価値や状態によって様々で、数十万円から数百万、あるいはそれ以上になることもあります。この費用は、前のテナント(または物件オーナー)に対して支払われます。

居抜き物件は、内装工事費を大幅に削減できるという大きなメリットがありますが、造作譲渡料については注意が必要です。設備の動作保証がない「現状有姿」での引き渡しが原則であり、いざ使おうとしたら故障していたというケースも少なくありません。譲渡される造作のリストとそれぞれの状態を事前に詳細に確認し、納得した上で契約することが重要です。

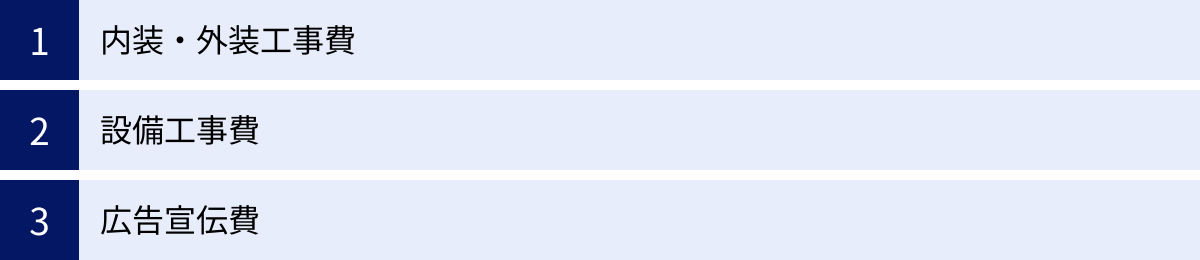

賃料以外に発生する可能性のある費用

商業ビルでの開業には、前述の初期費用や毎月の賃料だけでなく、事業をスタートさせるために必要となる様々な費用が発生します。これらの費用を見落としてしまうと、開業直後に資金繰りが厳しくなる可能性があります。

ここでは、賃料以外に発生する代表的な費用を3つのカテゴリーに分けて解説します。これらを念頭に置き、余裕を持った資金計画を立てることが、安定した事業運営の鍵となります。

内装・外装工事費

物件を契約した後の、最も大きな出費の一つが内装・外装工事費です。物件の状態によって、その費用は大きく変動します。

スケルトン物件の場合

「スケルトン」とは、建物の構造躯体(床・壁・天井のコンクリートなど)がむき出しの状態を指します。この状態から店舗を作り上げるため、内装デザインの自由度は非常に高いですが、その分、工事費用は高額になります。床、壁、天井の仕上げから、間仕切りの設置、電気配線、照明計画まで、すべてをゼロから構築する必要があります。業種やデザインの凝り具合にもよりますが、坪単価で30万円から100万円以上かかることも珍しくなく、数百万円から一千万円を超える大規模な投資となるケースもあります。

居抜き物件の場合

前のテナントの内装が残っている居抜き物件は、スケルトンに比べて工事費を大幅に抑えられる可能性があります。しかし、多くの場合、自社のブランドイメージやコンセプトに合わせて、壁紙の張り替え、床材の変更、照明の交換といった改装が必要になります。また、前の内装が老朽化していれば、補修費用もかかります。「居抜きだから工事費はゼロ」と考えるのは早計で、ある程度の改装費用は予算として見込んでおくべきです。

外装(ファサード)工事

店舗の「顔」となる外装(ファサード)も、集客を左右する重要な要素です。看板の設置、外壁の塗装、窓ガラスの変更、エントランスドアの交換などを行う場合、別途費用が発生します。特に、大規模な外装の変更には、ビルの規約や景観条例などの制約がないか、事前に確認が必要です。

設備工事費

内装工事と並行して、あるいはその一環として行われるのが設備工事です。これもまた、事業内容によって必要となる工事と費用が大きく異なります。

電気設備工事

多くの機器を使用する飲食店や美容室などでは、物件の既存の電気容量では足りない場合があります。その際は、幹線を引き直したり、分電盤を増設したりする「電気容量増設工事」が必要となり、数十万円の追加費用がかかることがあります。契約前に、自社の事業に必要な電気容量を算出し、物件の容量がそれを満たしているかを確認することが極めて重要です。

ガス設備工事

飲食店でガスオーブンやコンロなどを多用する場合、ガスの配管工事や容量アップが必要になることがあります。都市ガスかプロパンガスかによっても条件が異なります。

給排水設備工事

飲食店や美容室、クリニックなどでは、給排水設備が生命線です。厨房内にシンクを増設したり、シャンプー台を設置したりする場合、床下の配管工事が必要となります。特に、排水管の勾配が取れない、あるいは排水管の口径が細すぎるといった理由で、希望の場所に水回りを設置できないケースもあります。内覧の段階で、専門業者に確認してもらうのが最も確実です。

空調・換気設備工事

快適な店内環境を保つための空調設備や、特に飲食店で発生する熱や煙、臭いを外部に排出するための換気・排煙設備の設置・増強工事も、大きなコストがかかる項目です。排気ダクトを屋上まで伸ばす必要がある場合など、工事が大掛かりになることもあります。

これらの設備工事は、いずれも専門的な知識を要し、費用も高額になりがちです。物件の契約前に、必要な工事が可能かどうか、またその際の費用負担は誰が行うのか(貸主か借主か)を明確にしておくことが、後のトラブルを避けるために不可欠です。

広告宣伝費

どれだけ素晴らしい店舗を作り、質の高いサービスを用意しても、その存在が顧客に知られなければ売上には繋がりません。特に、オープン当初は認知度がゼロからのスタートです。そこで重要になるのが、開業を告知するための広告宣伝費です。

主な広告宣伝活動の例

- オフライン広告:

- オープン告知チラシやリーフレットの制作・ポスティング

- 地域情報誌への広告掲載

- プレオープンイベントやオープン記念セールの開催

- オンライン広告:

- 公式ウェブサイトや予約システムの制作

- SNS(Instagram, Facebook, Xなど)アカウントの開設と運用、広告出稿

- Googleビジネスプロフィールへの登録と情報発信

- グルメサイトや美容系ポータルサイトへの掲載

- インフルエンサーを起用したPR

これらの広告宣伝費は、開業資金の中でも見落とされがちですが、スタートダッシュを成功させるためには不可欠な投資です。特に、視認性の低い空中階や地下階の店舗では、Webを活用した集客戦略が生命線となります。事業計画を立てる際には、賃料や工事費だけでなく、こうしたマーケティング費用もしっかりと予算に組み込んでおきましょう。

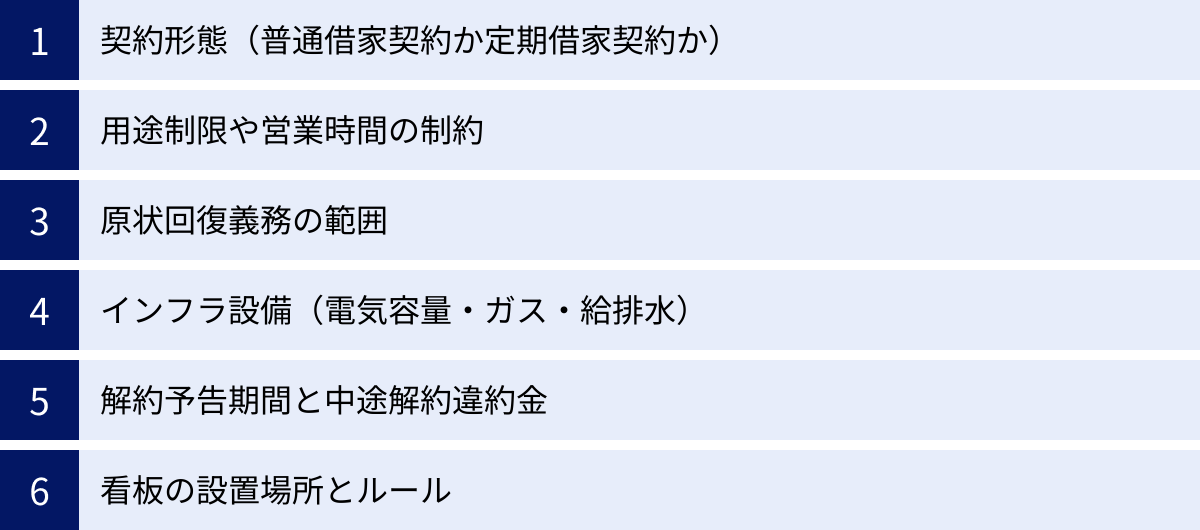

契約前に確認すべき6つの重要ポイント

商業ビルの賃貸借契約は、一度締結すると簡単に解消することはできず、その内容は数年間にわたる事業運営を縛るものとなります。そのため、契約書に署名・捺印する前に、その内容を細部まで理解し、自社にとって不利な条件がないかを確認することが極めて重要です。

ここでは、後々のトラブルを未然に防ぐために、契約前に必ず確認すべき6つの重要ポイントを解説します。重要事項説明の際や、契約書のドラフト(下書き)を確認する際に、これらの点を特に注意深くチェックしてください。

① 契約形態(普通借家契約か定期借家契約か)

賃貸借契約には、大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、この違いは事業の継続性にとって決定的に重要です。

| 契約形態 | 更新の可否 | 契約期間 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | 原則として更新可能(貸主からの解約には正当事由が必要) | 1年以上(通常2~3年) | 借主の権利が強く保護されており、長期間安定して事業を継続しやすい。 |

| 定期借家契約 | 更新がなく、期間満了で確定的に終了 | 契約時に自由に設定可能 | 貸主は期間満了時に確実に物件を返してもらえる。再契約できる保証はない。 |

普通借家契約(ふつうしゃっかけいやく)

借地借家法に基づき、借主の権利が強く保護されている契約形態です。契約期間が満了しても、借主が希望する限り、原則として契約は更新されます。貸主側から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするためには、「建物の老朽化による建て替え」など、よほどの「正当な事由」が必要となります。借主にとっては、長期的な視点で安心して事業に投資できるという大きなメリットがあります。

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)

その名の通り、定められた契約期間が満了すると、更新されることなく確定的に契約が終了する形態です。もし契約を続けたい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を締結する必要がありますが、貸主には再契約に応じる義務はありません。近年、貸主側のリスク回避の観点から、商業ビルではこの定期借家契約が増加しています。もし再契約できなければ、多額の投資をして作り上げた店舗を明け渡さなければならず、事業継続が困難になるリスクをはらんでいます。

契約形態がどちらであるかは、事業の将来を左右する最重要項目です。必ず確認し、定期借家契約の場合は、再契約の可能性について事前に貸主側の意向を確認しておくことが望ましいでしょう。

② 用途制限や営業時間の制約

ビル全体の価値や他のテナントとの共存を維持するため、多くの商業ビルでは管理規約によって様々なルールが定められています。

用途制限

「飲食店可」の物件であっても、「重飲食(焼肉、中華など)は不可」「深夜営業のバーは不可」といったように、業態に細かい制限が設けられている場合があります。また、風俗営業法に関連する業種は、原則として禁止されていることがほとんどです。自身の計画している事業が、そのビルのルールに抵触しないかを事前に必ず確認しましょう。

営業時間・休業日の制約

特に商業施設内の店舗や、オフィスビルと一体になっている商業フロアなどでは、ビル全体の開館・閉館時間に合わせて、営業時間が制限されることがあります。また、ビルのメンテナンス等で年に数回の休館日が定められている場合もあります。自社の想定する営業スタイル(例:深夜営業、年中無休)が実現可能かどうかを確認する必要があります。

③ 原状回復義務の範囲

「原状回復」とは、賃貸物件を解約・退去する際に、借主の負担で物件を「借りた時の状態に戻す」義務のことです。この「どこまでを元に戻すのか」という範囲が、トラブルの最大の原因となり得ます。

事業用物件の場合、原則として「スケルトン返し」、つまり内装をすべて解体・撤去し、借りた当初のコンクリートむき出しの状態に戻して返却することが求められます。これは、次のテナントが自由に内装を作れるようにするためです。このスケルトン解体工事には、数百万円単位の費用がかかることもあり、退去時の大きな負担となります。

契約書に「原状回復義務の範囲」に関する条項が必ず記載されています。どこまでが借主の負担で、どこからが貸主の負担なのか、その定義を明確に理解しておく必要があります。特に、通常の使用による損耗(経年劣化)まで借主負担とされていないか、といった特約の有無は注意深く確認しましょう。

④ インフラ設備(電気容量・ガス・給排水)

内覧時にもチェックするポイントですが、契約前に書面でその仕様を最終確認することが重要です。

- 電気容量: 「〇〇kVA」または「〇〇A」で記載されています。自社の事業で必要な電力が確保されているか。不足する場合、増設工事は可能か、その費用負担はどちらか。

- ガス設備: ガスの種類(都市ガス/LPガス)と供給量。厨房機器などに必要な容量を満たしているか。

- 給排水設備: 給水管・排水管の口径(太さ)と位置。特に飲食店や美容室では、これが事業計画の根幹を揺るがす可能性があります。

これらのインフラ設備が不十分な場合、追加工事に高額な費用がかかるだけでなく、そもそも工事が物理的に不可能なケースもあります。契約後に「設備が足りなかった」とならないよう、必要であれば専門業者に契約前に図面を確認してもらうなどの対策を講じましょう。

⑤ 解約予告期間と中途解約違約金

事業が計画通りに進まなかった場合など、やむを得ず契約期間の途中で解約する必要が出てくる可能性もゼロではありません。

解約予告期間

契約を解約したい場合、何ヶ月前に貸主に通知しなければならないかを定めた期間です。住居用物件では1~2ヶ月前が一般的ですが、事業用物件では3ヶ月~6ヶ月前と長く設定されているのが通例です。例えば、解約予告期間が6ヶ月の場合、3月末で退去したくても、その6ヶ月前の9月末までには解約を通知する必要があり、通知後も退去日までの賃料は発生し続けます。

中途解約違約金

契約期間満了前に解約する場合に、ペナルティとして支払う必要があるのが「中途解約違約金(解約損害金)」です。契約残存期間の賃料相当額や、賃料の数ヶ月分といった形で定められています。この条項の有無と、もしある場合の金額は必ず確認しておきましょう。

⑥ 看板の設置場所とルール

店舗の存在をアピールし、集客を行う上で看板は極めて重要なツールです。しかし、どこにでも自由に設置できるわけではありません。

ビルの外観の統一性や安全性の観点から、看板を設置できる場所、大きさ、デザイン、照明の有無や点灯時間などについて、管理規約で非常に細かいルールが定められていることがほとんどです。

- ファサード壁面に設置できるか

- 袖看板(ビル壁面から突き出す看板)は可能か

- ウィンドウサイン(窓ガラスへのシート貼り)は許可されているか

- 1階エントランスの集合看板に店名を掲出できるか

集客戦略の要となる看板が、自社の希望通りに設置できるかどうかを、契約前に図面などで具体的に確認しておく必要があります。

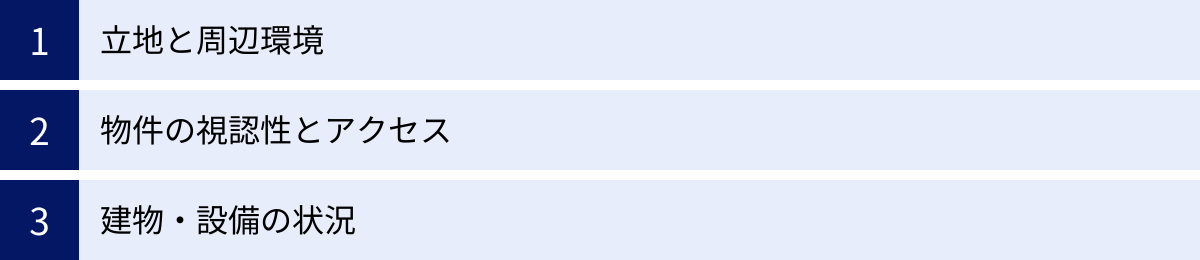

失敗しない商業ビル選びのチェックポイント

契約内容の確認と並行して、その物件が本当に自社の事業に適しているのかを、多角的な視点から冷静に評価することが不可欠です。目先の賃料の安さや内装の綺麗さだけで判断すると、開業後に「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。

ここでは、長期的な事業の成功を見据え、失敗しない商業ビルを選ぶための重要なチェックポイントを「立地と周辺環境」「物件の視認性とアクセス」「建物・設備の状況」の3つの観点から解説します。

立地と周辺環境

「ビジネスの成功は立地で8割決まる」と言われるほど、店舗にとって立地は生命線です。物件そのものだけでなく、その物件がどのような環境に置かれているかを徹底的に調査しましょう。

ターゲット層とエリアの特性が合っているか

まず自社の「ターゲット顧客」は誰なのかを明確に定義することが出発点です。例えば、「20代の流行に敏感な女性」をターゲットにするなら、若者が集まる商業エリアやファッションビルが適しているでしょう。一方で、「地域の高齢者」をターゲットにした健康サービスであれば、住宅街の中や、シニア層が多く訪れるスーパーの近くなどが考えられます。

そのエリアが、ビジネス街なのか、閑静な住宅街なのか、学生街なのか、ファミリー層が多い新興住宅地なのか。その特性と、自社のターゲット層が合致しているかを冷静に見極める必要があります。

周辺の交通量や人通り

人通りの多さは、潜在的な顧客の数に直結します。しかし、ただ多ければ良いというわけではありません。重要なのは「人の流れ(動線)」です。

- 駅のどの出口から出て、どの方向に人が流れていくのか。

- 人々が通勤・通学で通る道なのか、買い物を楽しむために歩く道なのか。

- 物件の前を歩く人のスピードは速いか、ゆっくりか。

これらの点を、必ず平日と休日、そして昼と夜など、異なる時間帯・曜日に複数回、現地に足を運んで自分の目で確認してください。時間帯によって、人通りや客層が劇的に変わることは珍しくありません。

競合店の有無と状況

自社と同じ業種の店舗、あるいは類似サービスを提供する競合店が周辺にどれくらいあるかを調査します。

- 競合店はどこにあるか?

- どのようなコンセプトで、どのような価格帯か?

- 繁盛しているように見えるか、それとも閑散としているか?

競合店が多いということは、そのエリアにそのサービスに対する需要がある証拠とも言えます。しかし、その中で勝ち抜くためには、明確な差別化戦略が不可欠です。逆に、競合が全くいない場合は、まだ開拓されていないブルーオーシャンである可能性もありますが、そもそもそのエリアに需要が存在しないリスクも考えられます。競合店の状況を分析することで、自社のポジショニングを明確にすることができます。

物件の視認性とアクセス

いくら良い立地でも、物件自体が顧客にとって魅力的でなければ意味がありません。顧客目線で、その店舗の「見つけやすさ」と「入りやすさ」を評価します。

店舗の入りやすさ

顧客がストレスなく店舗に入れるかどうかは、入店率に大きく影響します。

- 入口の前に段差はないか?(ベビーカーや車椅子の顧客も想定する)

- ドアは重くないか、自動ドアか?

- 入口は広く、開放感があるか?

- 空中階や地下階の場合、エレベーターはあるか?その場所は分かりやすいか?

心理的な入りやすさも重要です。外から店内の様子が少し見えるだけで、顧客は安心感を覚え、入店のハードルが下がります。

間口の広さ

「間口(まぐち)」とは、建物や敷地が道路に面している部分の幅を指します。一般的に、間口が広いほど店舗の存在を強くアピールでき、開放的で入りやすい印象を与えます。ショーウィンドウを大きく取れるため、商品を効果的にディスプレイすることも可能です。同じ面積の物件でも、奥に細長い「うなぎの寝床」のような形状の物件より、間口が広い正方形に近い形状の物件の方が、商業利用には適していると言えます。

建物・設備の状況

店舗のデザインや立地だけでなく、建物そのものの安全性や機能性も、長期的な事業運営において非常に重要な要素です。

築年数と耐震基準

顧客と従業員の安全を守ることは、事業主の最も重要な責務の一つです。建物の耐震性は必ず確認しましょう。日本の建築基準法における耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日に大きく改正されました。これ以降の基準を「新耐震基準」と呼び、震度6強~7程度の大地震でも倒壊・崩壊しないことが求められています。

可能な限り、1981年6月1日以降に建築確認を受けた「新耐震基準」を満たす物件を選ぶことを強くお勧めします。古い建物であっても、耐震補強工事が実施されていれば安全性は高まります。

必要な設備が備わっているか

契約前のチェックポイントでも触れましたが、改めて物件の設備状況を確認します。

- インフラ: 電気、ガス、給排水の容量と位置は十分か。

- 空調: エアコンは正常に作動するか。効きは十分か。個別空調か、ビル全体のセントラル空調か。

- インターネット環境: 光回線は引き込まれているか。回線の種類は何か。

- トイレ: 専用トイレか、共用トイレか。共用の場合、清掃状況は良好か。

- セキュリティ: 機械警備システムの導入は可能か。

これらのポイントを一つひとつ丁寧にチェックし、総合的に評価することで、開業後のリスクを最小限に抑え、事業の成功確率を高める「失敗しない物件選び」が可能になります。

まとめ

商業ビルの賃貸物件探しは、単なる「場所探し」ではありません。それは、あなたの事業の未来を形作るための、極めて戦略的な第一歩です。この記事では、商業ビルの基本知識から、物件の種類と探し方、複雑な契約プロセス、そして見落としがちな費用や契約前の重要チェックポイントに至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、本記事の要点を振り返ります。

- 商業ビルは「消費の場」: オフィスビルとの違いを理解し、集客を意識した物件選びが不可欠です。自社の業種に求められる設備要件を明確にしましょう。

- 物件探しの多角化: 不動産ポータルサイトでの情報収集、専門の不動産会社への相談、そして自らの足で街を歩くこと。これら複数の方法を組み合わせることで、理想の物件に出会う確率は高まります。

- 契約プロセスは慎重に: 入居審査から重要事項説明、契約締結まで、各ステップには重要な意味があります。特に、契約形態(普通借家か定期借家か)や原状回復義務の範囲といった項目は、事業の将来を左右するため、細心の注意を払って確認が必要です。

- 資金計画は余裕をもって: 商業ビルの契約には、賃料の半年分から1年分にもなる高額な初期費用がかかります。さらに、内装工事費や設備工事費、広告宣伝費など、開業後にかかる費用もあらかじめ見込んでおくことが、安定したスタートダッシュの鍵となります。

- 最終判断は総合的に: 立地、周辺環境、競合、建物の状態、そして契約内容。これらすべての要素を冷静に分析し、長期的な視点で「この場所で事業を成功させられるか」を自問自答することが、失敗しない物件選びの最終的な決め手となります。

商業ビルの賃貸は、専門的な知識が求められ、多くの時間と労力を要する大変な作業です。しかし、この最初のハードルを乗り越え、自社のビジョンに完璧に合致する物件を見つけ出すことができれば、それは事業成功への力強い追い風となるでしょう。本記事が、あなたの輝かしい船出の一助となれば幸いです。