商業ビルのオーナーにとって、テナントの誘致、すなわち「リーシング」は経営の根幹をなす最重要課題です。空室が埋まらなければ賃料収入は得られず、ビルの価値そのものも低下してしまいます。しかし、ただ闇雲に募集をかけても、理想のテナントに巡り会うことは困難です。

本記事では、商業ビルのテナント募集(リーシング)の基本から、具体的な募集方法、契約までの流れ、そして満室経営を実現するための成功のコツまで、網羅的に解説します。空室問題にお悩みのビルオーナー様や、これから商業ビル経営を始める方は、ぜひ本記事を参考に、戦略的なテナント誘致に取り組んでみてください。

目次

商業ビルのテナント募集(リーシング)とは

商業ビルの経営を考える上で、避けては通れないのが「テナント募集」です。専門用語では「リーシング(Leasing)」と呼ばれ、これは単に空いているスペースを埋める作業ではありません。リーシングとは、ビル全体の価値を最大化するために、戦略的にテナントを誘致し、賃貸借契約を締結する一連の活動を指します。具体的には、市場調査から募集条件の設定、広告宣伝活動、テナント候補との交渉、契約手続きまで、幅広い業務が含まれます。

オフィスビルであれば企業、店舗ビルであれば物販店や飲食店などがテナントとなります。これらのテナントが支払う賃料が、ビル経営における収益の柱です。したがって、リーシング活動の成否が、ビル経営の安定性や収益性に直結すると言っても過言ではありません。

リーシングと似た言葉に「プロパティマネジメント(PM)」がありますが、両者は役割が異なります。リーシングがテナントを「誘致する」ことに特化しているのに対し、プロパティマネジメントは入居後のテナント対応、建物の維持管理、賃料の回収、修繕計画の立案など、ビル運営管理全般を担います。リーシングは、このプロパティマネジメント業務の一部であり、特に収益の入り口を担う重要な機能と位置づけられています。効果的なリーシング戦略なくして、長期的に安定したビル経営は成り立たないのです。

テナント募集が商業ビル経営で重要な理由

テナント募集がなぜこれほどまでに重要視されるのか、その理由を多角的に掘り下げていきましょう。理由は単に「空室を埋めて賃料を得る」という直接的なものだけではありません。

第一に、安定したキャッシュフローの確保です。これは最も基本的かつ重要な理由です。テナントから毎月支払われる賃料は、ビル経営における生命線です。この収入がなければ、固定資産税や都市計画税といった税金の支払い、建物の維持管理費、修繕費、火災保険料、さらには借入金の返済などを賄うことができません。空室期間が長引けば長引くほど、これらの支出はオーナーの自己資金から持ち出すことになり、経営を著しく圧迫します。満室稼働に近い状態を維持することが、健全なビル経営の絶対条件となります。

第二に、ビル全体の資産価値の維持・向上に直結するからです。不動産の価値は、その収益性によって大きく左右されます。金融機関が不動産を担保に融資を行う際や、投資家がビルを売買する際には、「収益還元法」という評価方法が用いられるのが一般的です。これは、その不動産が将来生み出すであろう純収益(賃料収入から経費を差し引いたもの)を基に物件価格を算出する方法です。つまり、空室が多く、賃料収入が低いビルは、それだけで資産価値が低いと評価されてしまいます。逆に、優良なテナントで満室稼働しているビルは、高い収益性を持つ「高価値な資産」として評価され、売却時の価格も高くなり、新たな融資も受けやすくなります。

第三に、テナントミックスによる相乗効果(シナジー)の創出です。テナント募集は、パズルのピースをはめていく作業に似ています。どのようなテナントを、どの区画に配置するかという「テナントミックス」の戦略が、ビル全体の魅力や集客力を大きく変えるのです。

例えば、1階に話題性の高いカフェやベーカリーを誘致できれば、その店舗を目当てに多くの人がビルを訪れます。その集客力が、上層階にあるアパレルショップや雑貨店への来店を促し、ビル全体が活性化します。また、オフィスビルであれば、弁護士、会計士、コンサルタントといった士業の事務所を集めることで、「ワンストップで専門家のサービスを受けられるビジネスセンター」としてのブランドを確立できます。優れたテナントミックスは、個々のテナントの魅力を足し算するだけでなく、掛け算のようにビル全体の価値を増幅させる効果があるのです。

第四に、ビルのブランディングとイメージ形成に貢献します。入居しているテナントは、そのビルの「顔」となります。誰もが知る有名企業や、洗練されたブランドが入居していれば、ビル自体のイメージも向上し、「あの企業が入っているビル」として認知されます。このブランドイメージは、次のテナント募集の際にも有利に働きます。良いイメージを持つビルには、同じように質の高いテナントが集まりやすくなるという好循環が生まれるのです。逆に、コンセプトに合わないテナントや、トラブルが多いテナントを入居させてしまうと、ビルの評判を落とし、優良なテナントが寄り付かなくなるリスクもあります。

このように、テナント募集は単なる空室対策ではなく、キャッシュフロー、資産価値、ビルの魅力、ブランドイメージという、商業ビル経営の根幹を支える極めて戦略的な活動なのです。だからこそ、場当たり的な対応ではなく、長期的な視点に立った計画的なリーシング戦略が不可欠となります。

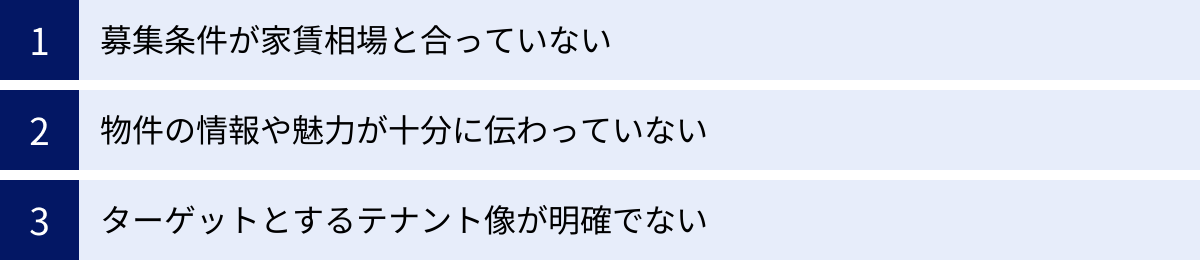

商業ビルのテナントがなかなか決まらない主な理由

「募集をかけているのに、一向に問い合わせがない」「内見はあっても契約に至らない」といった悩みは、多くのビルオーナーが抱える問題です。テナントがなかなか決まらない背景には、いくつかの共通した原因が潜んでいます。ここでは、その主な理由を3つの側面に分けて詳しく解説します。

募集条件が家賃相場と合っていない

テナントが決まらない最も直接的で多い理由が、設定した賃料やその他の募集条件が、周辺の家賃相場から乖離しているケースです。テナント候補者は、必ずと言っていいほど複数の物件を比較検討します。その際、立地や広さ、築年数などが同程度の物件と比較して、提示された賃料が割高であれば、よほど特別な魅力がない限り選ばれることはありません。

「相場」を正しく把握することが、適正な賃料設定の第一歩です。相場観は、近隣の競合物件がいくらで募集されているかを、不動産ポータルサイトなどで調査することから始まります。しかし、単純な坪単価だけで比較するのは危険です。例えば、募集賃料には共益費や管理費が含まれているのか、別建てなのかによって、テナントが実際に支払う月額コストは大きく変わります。また、保証金(敷金)や礼金といった初期費用の設定も、テナントの意思決定に大きく影響します。特に、開業資金を抑えたいスタートアップ企業や個人事業主にとっては、初期費用の多寡は死活問題です。

相場からかけ離れた強気な賃料設定を続けると、「問い合わせゼロ」の状態が続き、空室期間が長期化するという最悪の事態を招きます。空室期間は1円の収益も生みませんが、固定資産税や管理費といったコストは発生し続けます。仮に月額50万円の賃料で貸せる区画が3ヶ月空室になれば、それだけで150万円の機会損失です。少し賃料を下げてでも早期に契約した方が、結果的にトータルの収益は高くなるケースがほとんどです。

もし、どうしても賃料水準を下げたくない場合は、フリーレント(一定期間の賃料を無料にする)や、内装工事期間中の賃料を免除するレントフリーといったインセンティブを付与する方法も有効です。例えば、「最初の2ヶ月間フリーレント」とすることで、テナントは初期費用を抑えられ、オーナーは月額賃料の単価を維持したまま契約に繋げやすくなります。重要なのは、賃料、初期費用、インセンティブを総合的に捉え、市場の相場観とテナントの支払い能力に見合った、競争力のある募集条件を提示することです。

物件の情報や魅力が十分に伝わっていない

物件自体には魅力があるにもかかわらず、その価値がテナント候補者に正しく伝わっていないために、機会を逃しているケースも少なくありません。情報は、伝えなければ存在しないのと同じです。特に、Webでの物件探しが主流の現代において、オンライン上でいかに物件の魅力をアピールできるかが、テナント募集の成否を分けます。

情報伝達不足の典型的な例は、物件写真の質が低いことです。薄暗い、画質が悪い、散らかっている、といった写真は、それだけで内見の意欲を削ぎます。写真は、テナント候補者が物件に興味を持つ最初の入り口です。プロのカメラマンに依頼するなどして、明るく、清潔で、空間の広がりが感じられるような魅力的な写真を複数枚用意することは、今や必須の投資と言えます。外観、エントランス、共用部、貸室内、窓からの眺望、周辺環境など、多角的な視点からの写真が求められます。

また、募集図面(通称:マイソク)の情報が不十分であることも問題です。間取り図が不正確だったり、必要なスペック情報が欠落していたりすると、テナントは検討の土台にすら乗せてくれません。特に商業ビルでは、業種によって求められる設備要件が大きく異なります。

| 業種例 | 特に重視される物件情報 |

|---|---|

| 飲食店 | ・厨房排気設備の設置可否とルート ・グリストラップの設置スペースの有無 ・ガス容量、電気容量、給排水容量 |

| IT企業 | ・光ファイバーの引き込み状況 ・天井高(サーバーラック設置のため) ・24時間利用の可否とセキュリティ体制 |

| クリニック | ・バリアフリー対応(スロープ、エレベーター) ・レントゲン等の重量物設置に耐える床荷重 ・プライバシーに配慮した動線確保の可否 |

| アパレル店 | ・ファサード(建物の正面)の広さとデザイン性 ・天井高と照明設備の自由度 ・ストックルームとして使えるスペースの有無 |

これらの専門的な情報を募集広告や図面に明記していないと、その業種のテナント候補者からは「この物件は条件に合わないだろう」と最初から判断され、問い合わせにすら繋がりません。物件のハード面の強み(耐震性能、天井高、電気容量など)やソフト面の強み(丁寧な管理、良好なセキュリティなど)を明確に言語化し、ターゲットに響く形で発信することが極めて重要です。

ターゲットとするテナント像が明確でない

「どんなテナントでもいいから、とにかく早く入居してほしい」という考えは、一見すると合理的のようですが、実はテナントが決まらない大きな原因の一つです。ターゲットとするテナント像が曖昧なまま募集をかけると、誰の心にも響かない、ぼんやりとしたアピールになってしまうのです。

例えば、あるビルの一室を募集する際に、「オフィスにも店舗にもなります!駅近で便利!」とだけアピールしたとします。これでは、IT企業を探している担当者にも、カフェを開きたい個人事業主にも、その物件が「自分にとって」どれだけ最適なのかが伝わりません。

もしターゲットを「従業員10名程度のクリエイティブ系IT企業」と明確に設定すれば、アピール方法は変わります。「高速インターネット回線完備」「24時間利用可能でセキュリティも万全」「周辺にはお洒落なカフェやランチスポットが豊富で、クリエイターの刺激になる環境です」「打ち合わせに使えるデザイン性の高い共用スペースあり」といった、ターゲットの心に突き刺さる具体的なメッセージを発信できます。

ターゲット設定は、広告戦略だけでなく、ビル全体の価値形成にも関わります。前述のテナントミックスの観点からも、ビルのコンセプトに合わないテナントを無計画に入れてしまうと、既存テナントとの間に不協和音が生じたり、ビル全体のブランドイメージが毀損されたりする恐れがあります。例えば、静粛な環境を求める法律事務所の隣に、音漏れのする音楽教室を誘致してしまっては、後々大きなトラブルに発展しかねません。

まずは「自分のビルに、どのようなテナントに入ってもらいたいか」という理想像(ペルソナ)を具体的に描くこと。業種、企業規模、事業の安定性、求める設備、そして既存テナントとの相性などを総合的に考慮し、ターゲットを絞り込む。この作業こそが、効果的なテナント募集戦略の出発点となるのです。

商業ビルのテナント募集方法5選

テナント誘致を成功させるには、適切なチャネルを通じて物件情報を広く、かつ的確に届ける必要があります。ここでは、代表的な5つのテナント募集方法について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを解説します。これらの方法を単独で用いるのではなく、物件の特性やターゲットに応じて組み合わせることが、成果への近道です。

| 募集方法 | メリット | デメリット | こんなオーナーにおすすめ |

|---|---|---|---|

| ① ポータルサイト | ・広範囲にリーチできる ・24時間アピール可能 ・検索機能でターゲットに見つけてもらいやすい |

・掲載費用がかかる ・情報が埋もれやすく、競合との比較が容易 ・専門性の高い物件は魅力が伝わりにくい |

幅広い層に物件を知ってもらい、多くの問い合わせを得たいオーナー |

| ② 不動産会社 | ・専門知識と豊富なネットワークを活用できる ・交渉や契約手続きの手間が省ける ・非公開の優良テナント情報を得られる可能性がある |

・仲介手数料が発生する ・会社の力量や得意分野によって成果が大きく左右される ・担当者との相性も重要 |

専門家に任せて効率的かつ確実にテナントを決めたいオーナー |

| ③ 自社HP/SNS | ・仲介手数料などの費用がかからない ・物件の魅力を自由に、深く伝えられる ・ビル全体のブランディングに繋がる |

・集客力に限界がある ・SEO対策やコンテンツ更新の手間がかかる ・専門的な問い合わせへの対応が必要 |

複数の物件を所有し、自社の発信力やブランド力を高めたいオーナー |

| ④ 現地看板 | ・低コストで始められる ・周辺地域で出店を検討中の層に直接訴求できる ・物件の存在をリアルタイムでアピールできる |

・リーチできる範囲が地理的に限定される ・デザイン性が低いとビルのイメージを損なう ・詳細な情報を伝えきれない |

周辺エリアでの知名度を高め、地域密着型のテナントを誘致したいオーナー |

| ⑤ 直接アプローチ | ・理想とするテナントをピンポイントで狙える ・競合が少ない状況で交渉を進められる ・ビルコンセプトに合致した誘致が可能 |

・多大な手間と時間がかかる ・高度なリサーチ能力と交渉術が必要 ・アプローチを断られるケースが多い |

特定のキーテナントを誘致してビルの価値を飛躍させたいオーナー |

① テナント募集専門サイトや不動産ポータルサイトに掲載する

現代のテナント募集において、インターネットの活用は不可欠です。事業用の物件を専門に扱うテナント募集専門サイトや、一般的な不動産ポータルサイトは、最も広くテナント候補者にリーチできる強力なツールです。

メリットは、その圧倒的な集客力にあります。エリアや業種、賃料などの条件で物件を探している意欲の高いユーザーが日々サイトを訪れるため、自社物件の存在を効率的に知らせることができます。また、24時間365日、物件情報を公開し続けられるため、機会損失が少ないのも魅力です。詳細な物件情報、豊富な写真、時には360度パノラマ画像などを掲載することで、遠方のテナント候補者にも物件の魅力を伝えることが可能です。

一方でデメリットも存在します。まず、多くのサイトでは掲載に費用がかかります。また、数多くの物件が掲載されているため、自社の物件がその他大勢の中に埋もれてしまうリスクがあります。競合物件と簡単に比較されるため、賃料設定や写真の質、アピール文などで明確な差別化を図らなければ、クリックすらしてもらえません。特に、特殊な設備を要する専門的な業種向けの物件は、汎用的なポータルサイトではその魅力が十分に伝わりきらない可能性もあります。

活用する際のコツは、「情報の質と量で勝負する」ことです。写真はプロに依頼するか、明るく鮮明なものを最低でも10枚以上用意しましょう。物件概要は、面積や賃料だけでなく、天井高、床荷重、電気・ガス・水道の容量、インターネット回線種別、搬入動線といった専門的なスペック情報を可能な限り詳細に記載することが、ミスマッチを防ぎ、本気度の高い問い合わせに繋がります。

② 不動産会社のネットワークを活用する

商業ビルに精通した不動産会社に仲介を依頼する方法は、最も王道かつ効果的な手法の一つです。彼らは単なる広告塔ではなく、リーシング戦略の立案から実行までを担うプロフェッショナルです。

最大のメリットは、不動産会社が持つ専門的な知見と独自のネットワークを活用できる点です。彼らは日々、多くのテナント候補者と接しており、「こんな物件を探している企業がある」といった非公開の情報を抱えています。また、長年の経験から蓄積された市場データに基づき、適正な賃料設定や効果的な募集戦略について的確なアドバイスを提供してくれます。面倒な内見の立ち合い、条件交渉、重要事項説明、契約書の作成といった一連の煩雑な手続きを代行してくれるため、オーナーの負担を大幅に軽減できるのも大きな利点です。

デメリットとしては、契約が成立した際に仲介手数料(一般的に賃料の1ヶ月分+消費税)が発生することが挙げられます。また、依頼する不動産会社の力量や得意分野によって、成果が大きく左右されるという点も無視できません。居住用物件がメインの会社に商業ビルの仲介を依頼しても、期待する成果は得にくいでしょう。そのため、どの不動産会社をパートナーに選ぶかが極めて重要になります。

不動産会社を選ぶ際は、商業用不動産、特に自社ビルと同じエリアや規模の物件におけるリーシング実績が豊富かどうかを必ず確認しましょう。複数の会社と面談し、自社のビルの強みや課題をどれだけ的確に理解し、具体的な募集戦略を提案してくれるかを見極めることが成功の鍵です。

③ 自社のホームページやSNSで情報を発信する

不動産会社やポータルサイトに頼るだけでなく、自社で所有するメディア、すなわち公式ホームページやSNS(X、Instagram、Facebookなど)を活用して情報発信することも、現代のリーシング活動において重要性を増しています。

メリットは、まずコストを抑えられる点です。ポータルサイトへの掲載料や仲介手数料を支払うことなく、直接テナント候補者にアプローチできます。また、広告の文字数制限などがないため、物件の魅力やビルのコンセプト、オーナーの想いなどを自由な形式で、深く、そして熱意を込めて伝えることが可能です。物件情報だけでなく、周辺の街の魅力や、入居テナントの紹介(許可を得た上で)といったコンテンツを継続的に発信することで、ビル全体のブランディングにも繋がり、ファンを増やすことができます。

一方、デメリットは、自社メディア単体での集客力には限界があることです。立ち上げたばかりのホームページに、すぐに多くのアクセスが集まるわけではありません。検索エンジンで上位に表示されるためのSEO対策や、フォロワーを増やすためのSNS運用など、専門的な知識と継続的な努力が求められます。また、問い合わせが来た際の対応や内見、契約手続きなどを全て自社で行う必要があるため、相応の手間と時間がかかります。

この方法は、単独で行うよりも、他の募集方法と組み合わせることで真価を発揮します。例えば、ポータルサイトや不動産会社からの問い合わせがあった際に、より詳細な情報が掲載された自社ホームページへ誘導することで、物件への理解を深めてもらうといった活用法が考えられます。複数の物件を所有するオーナーであれば、長期的な視点で自社メディアを育てていくことは、非常に有効な資産となるでしょう。

④ 現地に看板やのぼりを設置してアピールする

デジタル全盛の時代にあっても、昔ながらのアナログな手法である現地看板やのぼりの設置は、依然として有効な募集手段です。

メリットは、その直接性と即時性にあります。ビルやその周辺を実際に通行している人々、すなわち、そのエリアで出店や移転を考えている可能性が比較的高い層に対して、「今、ここに空き物件があります」という情報をリアルタイムで訴求できます。特に、近隣のビルからの移転を考えている企業や、その地域での独立開業を目指す個人事業主などにとっては、非常に有益な情報源となります。設置にかかるコストも比較的安価で、手軽に始められる点も魅力です。

デメリットは、当然ながらアピールできる範囲が、そのビル周辺の地理的にごく限られたエリアに限定されることです。遠方のテナント候補者にはこの情報は届きません。また、看板やのぼりのデザインには注意が必要です。手書きの汚い貼り紙や、色褪せたのぼりは、かえってビルの管理が行き届いていない印象を与え、物件やビル全体のイメージを損なうことにもなりかねません。

成功のコツは、「視認性」と「情報量」のバランスです。「テナント募集中」という文字を大きく目立たせ、遠くからでも認識できるようにすることが基本です。同時に、連絡先(電話番号やウェブサイトのQRコード)を分かりやすく記載し、興味を持った人がすぐに行動を起こせるように導線を設計します。シンプルでありながらも、プロフェッショナルな印象を与える洗練されたデザインを心がけることが、アナログ手法を成功させる鍵となります。

⑤ テナント候補へ直接アプローチする

これまでの4つが「待ち」の募集方法だとすれば、これは「攻め」のリーシング戦略です。ビルのコンセプトやターゲット像に基づき、入居してほしいテナント候補のリストを作成し、オーナー側から積極的にアプローチをかける手法です。

最大のメリットは、理想のテナントをピンポイントで誘致できる可能性を秘めている点です。例えば、「このビルには、このアパレルブランドに入ってほしい」「近隣で手狭になっている、あの成長企業に移転してきてほしい」といった明確な目標がある場合に、その実現を目指すことができます。公に募集活動を行わないため、競合ビルとの無用な価格競争に巻き込まれることなく、戦略的に交渉を進められる可能性もあります。

しかし、この方法は最も難易度が高く、多大な手間と時間を要するのがデメリットです。まず、アプローチすべき候補をリストアップするための徹底的な市場リサーチが必要です。ターゲット企業の事業内容、財務状況、移転の可能性などを分析し、アプローチのシナリオを練り上げなければなりません。そして、いざアプローチするにしても、担当部署やキーパーソンにたどり着くこと自体が困難な場合が多く、手紙や電話でコンタクトを取っても、門前払いされるケースがほとんどです。成功させるには、高度なリサーチ能力、人脈、そして粘り強い交渉術が不可欠となります。

この方法は、通常、専門のリーシングコンサルタントや、業界に太いパイプを持つ不動産会社と連携して行われることが一般的です。オーナー自身が実行するのはハードルが高いですが、「この一社」というキーテナントを誘致できれば、ビル全体の価値を劇的に向上させるほどのインパクトを持つ、究極のリーシング手法と言えるでしょう。

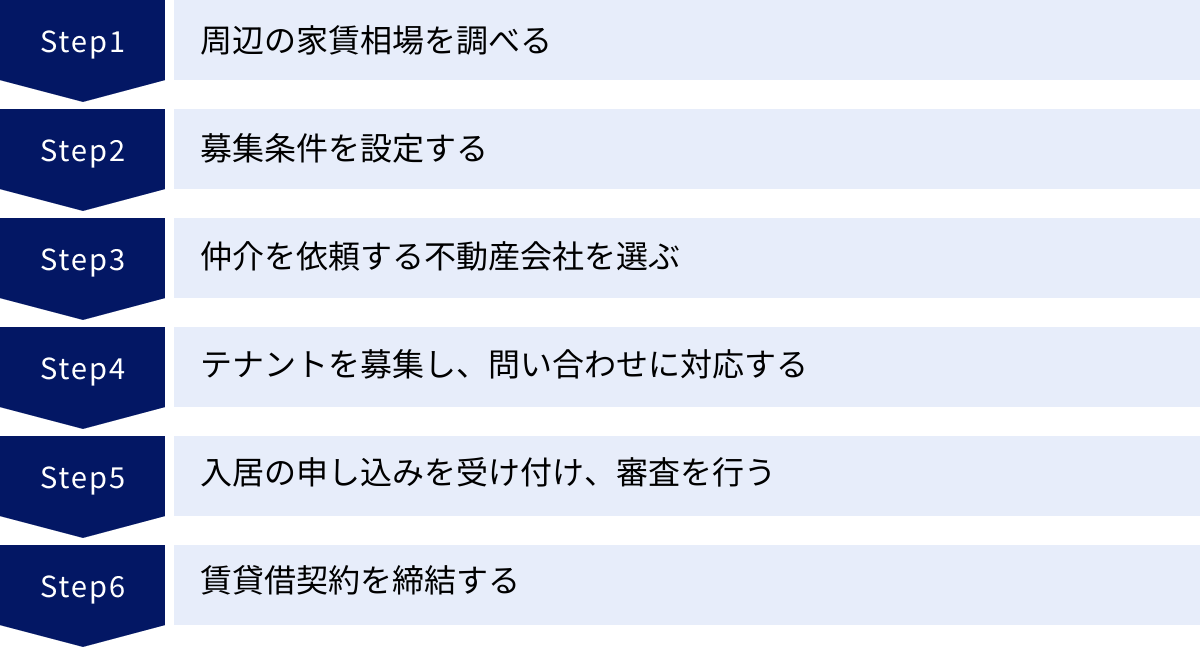

テナント募集から契約までの基本的な流れ6ステップ

テナント募集は、思い立ってすぐに始められるものではありません。成功確率を高めるためには、しっかりとした計画に基づき、段階的にプロセスを進めていくことが重要です。ここでは、テナント募集を開始してから契約を締結するまでの基本的な流れを6つのステップに分けて解説します。

① 周辺の家賃相場を調べる

すべての戦略は、現状分析から始まります。テナント募集における最初のステップは、自社物件が所在するエリアの家賃相場を徹底的にリサーチすることです。この作業を怠ると、後々の募集条件設定で市場から乖離した判断をしてしまい、長期空室の原因を作りかねません。

相場調査の具体的な方法としては、まず不動産ポータルサイトの活用が挙げられます。自社物件と類似の条件(最寄り駅からの距離、築年数、面積、ビルのグレードなど)を持つ物件が、どのくらいの賃料で募集されているかをリストアップします。この時、表面的な賃料だけでなく、「坪単価」に換算して比較すると、広さが異なる物件同士でも客観的な比較がしやすくなります。例えば、50坪で月額賃料100万円なら坪単価は2万円、20坪で月額賃料50万円なら坪単価は2.5万円といった具合です。

また、賃料だけでなく、共益費(管理費)が内税なのか外税なのか、込みなのか別建てなのかも必ず確認しましょう。テナントにとっては月々の支払総額が重要です。さらに、保証金(敷金)が賃料の何か月分か、礼金の有無なども、競合物件と比較すべき重要な要素です。

もう一つの有効な方法は、エリアの不動産会社にヒアリングすることです。彼らはウェブサイトには載っていない成約事例のデータや、肌感覚としての市場動向を把握しています。複数の会社に相談し、客観的な意見を求めることで、より精度の高い相場観を養うことができます。この段階で得た情報が、次のステップである募集条件設定の強固な土台となります。

② 募集条件を設定する

相場調査で得られたデータを基に、具体的な募集条件を決定します。これはテナント募集の根幹をなす非常に重要なプロセスです。設定すべき主な条件は以下の通りです。

- 賃料・共益費: 相場を参考に、物件の強み(新しさ、設備の良さ、角部屋など)や弱み(古さ、不整形な間取りなど)を勘案して設定します。強気な設定にするのか、相場よりやや安くして早期契約を目指すのか、戦略的な判断が求められます。

- 保証金(敷金)・礼金: 保証金は、滞納や原状回復費用の担保として預かるお金で、店舗・オフィスでは賃料の6ヶ月~12ヶ月分が一般的です。礼金は、近年では設定しないケースも増えています。初期費用を抑えたいテナントのニーズを考慮し、バランスを取ることが重要です。

- 契約期間: オフィスや店舗の場合、2年または3年の普通借家契約が一般的です。ただし、期間限定のプロジェクトや、将来的な再開発計画がある場合などは、期間を定めた「定期借家契約」を選択することもあります。

- 更新料・更新事務手数料: 契約更新時に発生する費用です。新賃料の1ヶ月分などが一般的ですが、これも設定しないケースが増加傾向にあります。

- 使用用途の制限: ビルのコンセプトや他のテナントとの兼ね合いを考慮し、業種や用途を制限するかどうかを決めます。例えば、「飲食店不可」「重飲食(煙や匂いが強く出る業態)は不可」「物販・サービス店舗に限る」など、具体的に定めます。

- フリーレント等のインセンティブ: 競合物件との差別化を図るため、「最初の1~3ヶ月間は賃料無料」といったフリーレントや、内装工事期間中の賃料を免除するレントフリーを設けるかどうかも検討します。これは、テナントの初期負担を軽減し、契約へのハードルを下げる効果的な手法です。

これらの条件は、一度決めたら変更できないわけではありません。問い合わせの状況を見ながら、柔軟に見直していく姿勢も大切です。

③ 仲介を依頼する不動産会社を選ぶ

自社だけでテナント募集を行うのでない限り、次はパートナーとなる不動産会社を選びます。不動産会社との契約形態には、主に以下の3種類があり、それぞれの特徴を理解して選択する必要があります。

| 媒介契約の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 専属専任媒介契約 | ・依頼できる不動産会社は1社のみ。 ・オーナーが自分で見つけたテナントと直接契約することもできない。 ・不動産会社は、契約から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録し、1週間に1回以上の頻度で業務報告をする義務がある。 |

| 専任媒介契約 | ・依頼できる不動産会社は1社のみ。 ・オーナーが自分で見つけたテナントと直接契約することは可能。 ・不動産会社は、契約から7日以内にレインズに物件情報を登録し、2週間に1回以上の頻度で業務報告をする義務がある。 |

| 一般媒介契約 | ・複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる。 ・オーナーが自分で見つけたテナントと直接契約することも可能。 ・不動産会社のレインズへの登録義務や報告義務はない。 |

1社に集中して責任を持って動いてもらいたい場合は専任媒介(または専属専任媒介)、複数の会社のネットワークを活かして広く情報を拡散したい場合は一般媒介が適しています。ただし、一般媒介の場合、不動産会社にとっては「他社で決められてしまうと手数料が入らない」ため、広告費を投下するなどの積極的な活動をためらう傾向がある点には注意が必要です。

最も重要なのは、商業ビル、特に自社物件のエリアや特性に強い会社を選ぶことです。会社の規模だけでなく、担当者の熱意や提案力、相性も見極め、信頼できるパートナーを選びましょう。

④ テナントを募集し、問い合わせに対応する

募集条件とパートナーが決まれば、いよいよ本格的な募集活動の開始です。前の章で解説した「テナント募集方法5選」の中から、物件の特性やターゲットに合った方法を組み合わせて実行します。

- 不動産会社に依頼している場合は、その会社がレインズへの登録や、自社の顧客への紹介、不動産ポータルサイトへの掲載などを進めてくれます。

- 自社でも、公式ホームページでの情報公開や、現地への看板設置などを並行して行い、多角的にアピールします。

募集活動が始まると、テナント候補者から問い合わせが入るようになります。問い合わせへの対応は、迅速かつ丁寧に行うことが鉄則です。電話やメールへの返信が遅れると、その間に候補者は他の物件に決めてしまうかもしれません。

特に重要なのが「内見(内覧)」への対応です。内見は、テナント候補者が物件を直接確認し、入居の意思を固めるための最も重要な機会です。希望日時に対しては、できる限り柔軟に対応しましょう。内見当日は、室内をきれいに清掃し、照明をすべて点灯させて明るい空間を演出するなど、最高の状態で迎えられるよう準備を整えておくことが大切です。

⑤ 入居の申し込みを受け付け、審査を行う

内見などを経て、テナント候補者が入居を希望した場合、「入居申込書(または買付証明書)」を提出してもらいます。ここから、オーナーによる入居審査のプロセスに入ります。

審査は、将来にわたって安定的に賃料を支払ってもらえるか、また、他のテナントやビル全体に悪影響を及ぼす恐れがないかを見極めるための重要な手続きです。感情や印象だけで判断するのではなく、客観的な基準に基づいて慎重に行う必要があります。

主な審査項目は以下の通りです。

- 事業内容: どのような事業を行っているか。事業の将来性や安定性はどうか。ビルのコンセプトや法令に適合しているか。

- 財務状況: 企業の決算書(最低でも直近3期分)や、個人の場合は確定申告書などを提出してもらい、収益性や自己資本の状況を確認します。滞納リスクを判断する上で最も重要な資料です。

- 連帯保証人: 法人契約の場合は代表者が、個人事業主の場合は親族などが連帯保証人になるのが一般的です。保証人の支払い能力も審査の対象となります。近年では、家賃保証会社(賃貸保証会社)の利用を必須とするケースが増えています。保証会社を利用すれば、万が一滞納が発生した場合でも、保証会社が賃料を立て替えてくれるため、オーナーのリスクを大幅に軽減できます。

これらの情報を基に、総合的に入居の可否を判断します。審査の結果、問題ないと判断すれば、テナント候補者に入居を承諾する旨を伝えます。

⑥ 賃貸借契約を締結する

審査を通過したら、いよいよ最終ステップである賃貸借契約の締結です。契約手続きは、通常、仲介の不動産会社の事務所などで行われます。

契約に先立ち、宅地建物取引士がテナントに対し、契約内容に関する重要事項を説明する「重要事項説明」が行われます。物件の概要、契約条件、禁止事項などが詳細に説明されるため、オーナー側も同席し、内容に間違いがないかを確認するのが望ましいでしょう。

重要事項説明の後、「建物賃貸借契約書」にオーナーとテナント双方が署名・捺印します。契約書は2通作成し、それぞれが1通ずつ保管します。この際、テナントからは保証金、礼金、前家賃、仲介手数料といった契約金が支払われます。入金が確認できたら、物件の鍵を引き渡して、一連のプロセスは完了です。

契約書は、将来的なトラブルを防ぐための最も重要な拠り所です。内容を十分に理解し、双方が合意の上で締結することが、長期的に良好な関係を築くための第一歩となります。

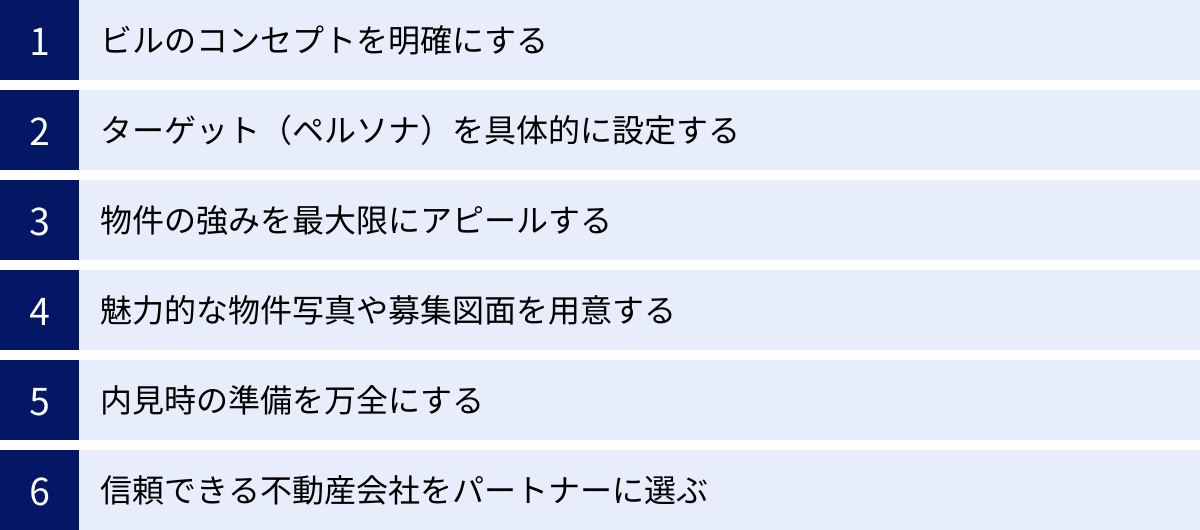

満室経営を実現する!テナント募集を成功させるコツ

テナント募集の基本的な流れを理解した上で、さらに一歩進んで、競合物件との差別化を図り、満室経営を実現するための戦略的なコツをご紹介します。これらは、単なる空室対策に留まらず、ビル全体の価値を向上させるための重要な視点です。

ビルのコンセプトを明確にする

テナント募集を成功させるための全ての土台となるのが、「このビルを、どのような特徴を持つ場所にしたいのか」というコンセプトを明確に定義することです。コンセプトが曖昧なままでは、テナント募集の戦略も、ビルの空間づくりも、すべてが場当たり的になってしまいます。

コンセプトとは、ビルの目指すべき姿や世界観を言語化したものです。例えば、以下のようなものが考えられます。

- 「最先端のIT・クリエイティブ企業が集うイノベーションハブ」: 高速インターネット回線、24時間利用可能なセキュリティ、デザイン性の高い共用ラウンジなどを強みとし、スタートアップやベンチャー企業をメインターゲットにする。

- 「地域住民の健康を支えるメディカルモール」: 内科、歯科、皮膚科、薬局など、複数のクリニックを集積させ、地域医療の拠点としての価値を提供する。バリアフリー設計やプライバシーへの配慮が重要になる。

- 「感度の高い人々が集う、隠れ家的ファッション&カルチャービル」: 大手チェーンではない、個性的なセレクトショップ、ギャラリー、こだわりのカフェなどを誘致し、独自の文化を発信する。建物の意匠や共用部のデザイン性が鍵となる。

このようにコンセプトを明確にすることで、誘致すべきテナントの業種や雰囲気が自ずと定まり、ターゲットに響くアピールポイントもシャープになります。また、共用部の改修や設備投資を行う際にも、「このコンセプトを実現するためには何が必要か」という明確な判断基準を持つことができます。コンセプトは、テナント募集活動における羅針盤の役割を果たすのです。

ターゲット(ペルソナ)を具体的に設定する

明確なコンセプトに基づき、次に行うべきは、「どのようなテナントに具体的に入居してほしいのか」というターゲット像(ペルソナ)を詳細に設定することです。ペルソナ設定は、マーケティングの世界で広く用いられる手法で、架空の顧客像を具体的に作り上げることを指します。

「20代~40代の女性向けアパレル」といった漠然としたターゲットではなく、ペルソナではさらに踏み込みます。

- ペルソナ設定の例(カフェを誘致する場合):

- 店主: 30代半ば、女性。都内の有名カフェで5年間バリスタとして勤務後、独立を決意。

- 店のコンセプト: オーガニックのスペシャルティコーヒーと、自家製スイーツが自慢。客単価は1,500円前後。地域住民が日常的に立ち寄れる、温かみのある空間を目指す。

- 求める物件: 15坪程度。カウンター席とテーブル席を配置できる形。大きな窓があり、自然光が入ることが理想。厨房排気設備は必須。初期投資を抑えたいため、居抜き物件なら尚良い。

このようにペルソナを具体的に設定すると、募集広告で何を訴求すべきかが見えてきます。「自然光が差し込む明るい店内」「厨房排気設備完備、カフェ開業に最適」「周辺は感度の高い住民が多く、こだわりの店が求められています」といった、ペルソナの心に響くメッセージを発信できるのです。

ペルソナ設定は、「誰にでも良い顔をしようとすると、誰からも選ばれない」という事態を避けるための重要な戦略です。ターゲットを絞ることは、他の可能性を捨てることのように思えるかもしれませんが、実際にはメッセージの精度を高め、結果として理想のテナントを引き寄せる確率を高めることに繋がります。

物件の強みを最大限にアピールする

自社物件の「強み」を正しく認識し、それを効果的にアピールすることは、テナント募集の基本中の基本です。多くのオーナーは立地や賃料といった分かりやすい要素に目が行きがちですが、物件の価値は多面的な要素で構成されています。

まずは、客観的な視点で自社物件の強みと弱みを洗い出してみましょう(SWOT分析)。

- ハード面の強み: 駅からの距離、築年数の新しさ、耐震基準(新耐震基準適合など)、天井の高さ、床の耐荷重、電気容量の大きさ、個別空調、光ファイバー導入済み、駐車場の有無、特徴的な外観デザイン、角地であることなど。

- ソフト面の強み: 清掃が行き届いた清潔な共用部、丁寧で迅速な管理会社の対応、24時間対応のセキュリティシステム、良好なテナントミックス(相乗効果)、ビルオーナーの柔軟な対応姿勢など。

これらの強みを、ターゲット(ペルソナ)が何を重視しているかに合わせて、募集広告や内見時に的確に伝えることが重要です。例えば、IT企業がターゲットなら「大容量の電気と高速通信環境」、クリニックがターゲットなら「新耐震基準適合とバリアフリー対応」が強力なアピールポイントになります。

弱みに対しても、ただ目を背けるのではなく、それをどうカバーするか、あるいは別の価値で補うかを考える姿勢が大切です。例えば、「築年数が古い」という弱みは、「リノベーション済みで内装は新築同様」「その分、賃料を周辺相場より抑えています」といった形で、伝え方次第でマイナスをプラスに転換することも可能です。

魅力的な物件写真や募集図面を用意する

テナント候補者が最初に物件に触れるのは、多くの場合、ウェブサイト上の写真や募集図面です。この「第一印象」で興味を引けなければ、内見に繋がることはありません。 視覚情報のクオリティには、徹底的にこだわるべきです。

物件写真は、ただ撮れば良いというものではありません。天気の良い日に、プロのカメラマンに依頼するのが最も確実です。広角レンズを使い、空間の広がりや奥行きを表現し、室内の照明をすべて点灯させて、明るく清潔な印象を与えることが基本です。貸室内部だけでなく、ビルの外観、スタイリッシュなエントランス、清潔なトイレや給湯室といった共用部、窓からの眺望、さらには最寄り駅や周辺の便利な施設など、テナントがそこで働く・営業するイメージを膨らませられるような多角的な写真を用意しましょう。

募集図面(マイソク)も同様に重要です。正確な寸法が記載された見やすい間取り図はもちろんのこと、以下の情報を盛り込むと、より親切でプロフェッショナルな印象を与えます。

- 家具配置のレイアウト例: 「デスク〇台と会議スペースが確保できます」といった具体的なレイアウト案を提示することで、テナントは入居後のイメージを掴みやすくなります。

- スペック情報の詳細な記載: 天井高、床荷重、電気・ガス・水道の容量、空調方式(個別かセントラルか)、搬入経路の寸法など、専門的な情報を漏れなく記載します。

- 写真の活用: 図面内に、物件のキーとなる写真を数点挿入するだけで、視覚的な魅力が格段にアップします。

これらの資料作成にはコストと手間がかかりますが、募集期間を短縮し、機会損失を減らすための最も効果的な投資の一つと捉えるべきです。

内見時の準備を万全にする

内見は、テナント候補者にとって最終的な意思決定の場であり、オーナーにとっては物件の魅力を直接プレゼンテーションできる絶好の機会です。いわば「物件とテナントのお見合い」であり、その準備を怠ってはいけません。

物理的な準備として、まず清掃の徹底は絶対条件です。床や窓はもちろん、照明器具のホコリや水回りの汚れなど、細部にまで気を配りましょう。室内に残置物があれば、事前に撤去しておくのが原則です。内見時には、室内の照明をすべて点灯し、窓のブラインドやカーテンは開けて、明るく開放的な空間を演出します。季節によっては、事前に空調を入れて快適な室温にしておくといった配慮も喜ばれます。

情報面の準備も欠かせません。内見時には、テナントから様々な質問が飛んできます。

- 「この壁は撤去できますか?」

- 「インターネット回線はどのキャリアが引き込めますか?」

- 「OAフロアの高さは何ミリですか?」

- 「夜間のセキュリティ体制はどうなっていますか?」

これらの想定される質問に対して、即座に、かつ正確に答えられるように準備しておく必要があります。答えに窮したり、曖昧な返事をしたりすると、候補者に不安や不信感を与えてしまいます。物件のスペックや契約条件をまとめた資料を手元に用意しておくと安心です。

内見は、単に部屋を見せるだけでなく、コミュニケーションを通じて信頼関係を築く場でもあります。候補者の事業内容やニーズに耳を傾け、この物件がどのようにその課題を解決できるかを提案する姿勢が、契約への最後のひと押しとなります。

信頼できる不動産会社をパートナーに選ぶ

多くの場合、テナント募集は不動産会社と協力して進めることになります。この時、不動産会社を単なる「仲介業者」としてではなく、「経営を共に考えるパートナー」として選ぶ視点が極めて重要です。

信頼できるパートナーを見極めるためのポイントはいくつかあります。

- 商業用不動産、特にリーシングの専門性と実績: 居住用物件とは求められる知識やノウハウが全く異なります。自社ビルと同規模・同エリアの商業ビルのリーシング実績が豊富かどうかを必ず確認しましょう。

- 市場分析力と提案力: ただ物件情報を右から左へ流すだけでなく、周辺の市場動向を的確に分析し、それに基づいた賃料設定や募集戦略を具体的に提案してくれる会社は信頼できます。

- ネットワークの広さ: 地元の企業に強いのか、大手企業のネットワークを持っているのか、会社の得意な分野を見極めます。

- 報告・連絡・相談の徹底: 募集活動の進捗状況を定期的に、かつ具体的に報告してくれるか。レスポンスは迅速か。担当者とのコミュニケーションが円滑かどうかも重要な判断基準です。

良い不動産会社は、空室を埋めることだけを考えません。ビルのコンセプトを理解し、長期的な視点でビル全体の価値向上に貢献してくれるテナントを誘致しようと努力してくれます。複数の会社と面談し、提案内容や担当者の姿勢を比較検討した上で、最も信頼できると感じた会社と専任媒介契約を結ぶのが、成功への近道と言えるでしょう。

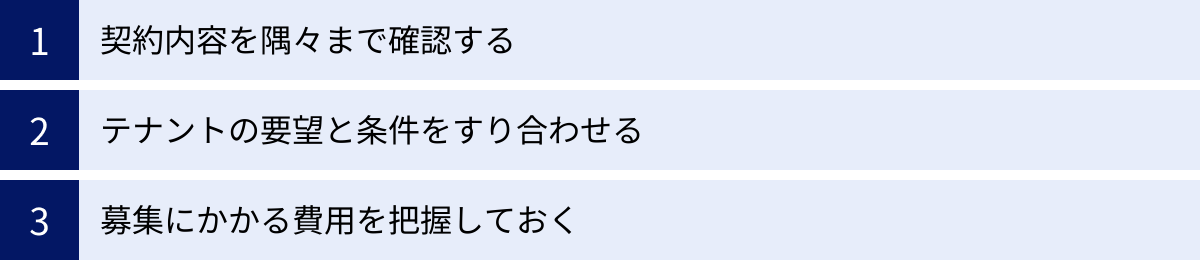

テナント募集で注意すべきポイント

テナント募集は、契約を締結して終わりではありません。むしろ、契約は長期的な関係の始まりです。後々のトラブルを未然に防ぎ、安定したビル経営を続けるためには、募集段階から契約内容に至るまで、いくつかの重要なポイントに注意を払う必要があります。

契約内容を隅々まで確認する

賃貸借契約書は、オーナーとテナント双方の権利と義務を定めた、最も重要な法的文書です。万が一トラブルが発生した際には、この契約書の内容がすべての判断基準となります。そのため、契約を締結する前に、その内容を隅々まで読み込み、理解しておくことが絶対に必要です。特に注意すべき条項について解説します。

原状回復義務の範囲

テナントが退去する際に、最もトラブルになりやすいのが「原状回復」の問題です。「どこまでをテナントの負担で元に戻すべきか」という範囲を、契約書で明確に定めておく必要があります。

一般的に、テナントが事業を行うために設置した造作(内装、カウンター、棚、特別な設備など)は、テナントの費用負担で撤去し、入居時の状態(通常はスケルトン、つまり内装が何もないコンクリート打ちっぱなしの状態)に戻す「スケルトン返し」が原則です。

一方で、壁紙の日焼けや、通常の使用による床の軽微な傷といった「経年劣化」や「通常損耗」については、原則としてオーナー側の負担となります。しかし、契約書に特約を設けることで、これらの一部をテナント負担とすることも可能です。例えば、「壁紙の張り替え費用は、契約年数にかかわらずテナントが負担する」といった特約です。

このような特約が有効かどうかは、その内容の合理性にもよりますが、少なくとも契約段階で「原状回復の具体的な範囲」と「費用負担の区分」を、オーナーとテナント双方が明確に合意しておくことが、退去時の紛争を防ぐ最大の防御策となります。内装工事の仕様書や図面、工事前後の写真を保管しておくことも、後の確認のために非常に重要です。

契約期間や更新条件

商業ビルの賃貸借契約には、大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。この違いを正しく理解しておくことが重要です。

- 普通借家契約: 契約期間は通常2~3年で設定されますが、テナントが希望する限り、原則として契約は更新されます。オーナー側から更新を拒絶するには、「正当事유」が必要となり、この正当事由が認められるハードルは非常に高いのが実情です。つまり、一度貸すと、テナントに出ていってもらうのは容易ではありません。長期的に安定した経営が見込める反面、将来的なビルの建て替えや自己使用の計画がある場合には不向きです。

- 定期借家契約: あらかじめ定めた契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了します。契約を継続したい場合は、オーナーとテナントが合意の上で「再契約」を締結する必要があります。オーナーにとっては、将来の計画に合わせて契約期間をコントロールしやすいというメリットがあります。一方で、テナントにとっては居住の安定性が低いため、普通借家契約に比べて敬遠される傾向があり、賃料がやや低めに設定されることもあります。

どちらの契約形態を選択するかは、ビルの将来計画やリーシング戦略に大きく関わります。また、契約更新時の更新料の有無や金額、賃料の改定に関する条項(経済情勢の変動などに応じて協議できるか)なども、事前にしっかりと確認しておくべき重要事項です。

テナントの要望と条件をすり合わせる

入居を希望するテナントからは、様々な要望や質問が出てくるのが通常です。例えば、以下のようなものが考えられます。

- 「外壁に、当社の大型看板を設置しても良いか?」

- 「深夜営業を行いたいが、ビルのセキュリティや空調の対応時間はどうなっているか?」

- 「内装工事で、この壁を撤去したり、床をかさ上げしたりする工事は可能か?」

- 「現状の電気容量では足りないので、増設工事を行いたいが可能か?」

これらの要望に対して、安易に「大丈夫です」と口約束で答えるのは非常に危険です。「言った・言わない」のトラブルの元凶となります。

重要なのは、テナントの要望を一つひとつ丁寧にヒアリングし、ビル側のルールや制約(管理規約など)、法的な規制(消防法、建築基準法など)、他のテナントへの影響などを踏まえて、可否を慎重に判断することです。そして、合意した内容や許可した条件については、必ず覚書や承諾書といった書面に取り交わしておくことが不可欠です。

例えば、看板の設置を許可する場合でも、設置できる場所、大きさ、デザイン、色使いなど、詳細な条件を書面で定めておくことで、ビルの景観を損なう事態を防げます。テナントの要望にできる限り応える柔軟な姿勢は大切ですが、守るべき一線は守り、そのルールを明確に共有することが、長期的に良好な関係を築く上で重要となります。

募集にかかる費用を把握しておく

テナント募集には、様々な費用が発生します。空室期間中の賃料収入がないだけでなく、新たなテナントを迎えるために必要なコストをあらかじめ予算として把握し、計画的に活動を進めることが大切です。

| 費用の種類 | 内容と目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 広告宣伝費 | 不動産ポータルサイトへの掲載料、募集チラシやパンフレットの作成費、物件写真の撮影料など。 目安:数万円~数十万円 |

どの媒体をどのくらいの期間利用するかで大きく変動します。 |

| 仲介手数料 | 不動産会社に仲介を依頼し、契約が成立した場合に支払う成功報酬。 目安:賃料の1ヶ月分+消費税が一般的。 |

契約成立時に発生するコストです。 |

| 原状回復工事費 | 前のテナントが退去した後、次の募集のために室内を修繕・清掃する費用。 目安:数十万円~数百万円以上 |

スケルトン状態に戻す場合は高額になる傾向があります。 |

| 契約関連費用 | 賃貸借契約書に貼付する収入印紙代など。 目安:数千円~数万円 |

契約書の記載金額によって印紙税額が変わります。 |

| インセンティブコスト | フリーレント(賃料無料期間)を設定した場合の逸失利益。 目安:無料にする期間分の賃料 |

直接的な支出ではありませんが、機会損失として認識すべきコストです。 |

これらの費用は、ビル経営における必要経費です。特に、空室が長期化すればするほど、広告費はかさみ、逸失利益は膨らんでいきます。目先の費用を惜しんで募集活動が手薄になると、結果的により大きな損失を被る可能性があります。適切な予算を確保し、効果的な募集活動に投資することが、結果として募集期間を短縮し、トータルのコストを抑えることに繋がるのです。

商業ビルのテナント募集に関するよくある質問

最後に、商業ビルのテナント募集に関して、オーナー様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

テナント誘致にはどのくらいの期間がかかりますか?

これは最も多く寄せられる質問の一つですが、残念ながら「〇ヶ月です」と断言することはできません。テナント誘致にかかる期間は、様々な要因によって大きく変動します。

一般的に、募集を開始してから契約に至るまでには、3ヶ月から半年、場合によっては1年以上かかることも珍しくありません。特に、大型の区画や専門的な設備を要する物件ほど、候補者が限られるため長期化する傾向があります。

期間に影響を与える主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 立地: 駅からの距離や周辺環境の魅力。

- 物件のスペックと状態: 築年数、広さ、設備、内装のきれいさ。

- 募集条件: 賃料や保証金が相場に見合っているか。

- 経済状況: 景気が良い時期は企業の出店意欲が高まり、期間は短くなる傾向があります。逆に不況期は長期化しがちです。

- 募集戦略: どのような方法で、どれだけ積極的に募集活動を行っているか。

重要なのは、「テナントはすぐには決まらない」という前提で、計画的に行動を開始することです。例えば、現在のテナントの退去が半年後に決まったのであれば、すぐに後継テナントの募集活動を始めるべきです。空室期間を1日でも短くすることが、収益の最大化に繋がります。もし、1年以上も空室が続いているようであれば、募集条件や物件そのものに何らかの根本的な問題がある可能性が高いと言えます。その場合は、賃料の大幅な見直しや、リノベーションによる物件価値の向上といった、抜本的な対策を検討する必要があるでしょう。

テナント誘致は誰に相談すればいいですか?

テナント誘致を成功させるためには、信頼できる専門家のサポートが不可欠です。相談先として、まず第一に考えられるのは「商業用不動産に強い不動産会社」です。

彼らは、テナント募集の最前線で活動しており、最新の市場動向、エリアの賃料相場、テナント企業のニーズなどを熟知しています。特に、自社ビルと同じような規模や用途の物件のリーシング(テナント誘致)実績が豊富な会社を選ぶことが重要です。単に物件情報を広告に載せるだけでなく、戦略的なアドバイスや、独自のネットワークを活かしたテナント紹介が期待できます。

より専門性の高い相談先としては、「プロパティマネジメント(PM)会社」や「リーシングマネジメント(LM)会社」も挙げられます。

- プロパティマネジメント会社: テナント募集だけでなく、入居後のテナント対応、建物の維持管理、賃料回収、収支報告まで、ビル経営全般を代行してくれます。長期的な視点で、ビルの資産価値を最大化するためのパートナーとなります。

- リーシングマネジメント会社: テナント募集(リーシング)に特化した専門家集団です。より高度なマーケティング戦略や、特定のテナントへの直接アプローチなど、攻めの誘致活動を得意とします。

どの専門家に相談するべきか迷った場合は、まずは複数の不動産会社やPM会社にアポイントを取り、自社ビルの状況を説明して、どのような提案をしてくれるかを比較検討することをお勧めします。その中で、最も親身になって相談に乗ってくれ、かつ具体的な改善策を提示してくれる会社をパートナーとして選ぶのが良いでしょう。専門家の知見とネットワークを最大限に活用することが、困難なテナント誘致を成功へと導く鍵となります。