飲食店の開業は、多くの人にとって夢の実現に向けた大きな一歩です。その成功の鍵を握る最も重要な要素の一つが「物件選び」であることは、業界の常識と言っても過言ではありません。どれほど素晴らしい料理の腕や心のこもったサービスがあっても、物件の選択を誤ると、その後の経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。

立地、広さ、設備、家賃など、考慮すべき点は多岐にわたります。また、物件には内装や設備が残された「居抜き物件」と、何もない状態から作り上げる「スケルトン物件」があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。自分の店のコンセプトや資金計画に合った物件をいかにして見つけ出すかが、繁盛店への道を切り拓くための第一関門となります。

この記事では、これから飲食店を開業しようと考えている方々に向けて、物件探しの基本から具体的な方法、そして契約前に必ず確認すべき重要なチェックポイントまでを網羅的に解説します。インターネットの専門サイトの活用法から、内見時の注意点、初期費用の内訳、よくある質問まで、理想の物件を見つけて成功へのスタートラインに立つための知識を詳しくご紹介します。

目次

飲食店開業の成功を左右する物件探しの重要性

飲食店の開業準備において、メニュー開発や資金調達、人材確保など、やるべきことは山積しています。その中でも、物件探しは事業の成否を大きく左右する、極めて重要なプロセスです。なぜなら、一度決めた物件の「立地」は、後から変更することができないからです。ここでは、物件選びが開業後の経営にどれほど大きな影響を与えるのか、そして物件探しを始める前に何を準備しておくべきかを具体的に解説します。

物件選びが開業後の売上を大きく決める

飲食店の売上は、単純に「客数 × 客単価」で構成されます。この「客数」を確保する上で、物件の持つポテンシャルは決定的な役割を果たします。

第一に、物件の立地そのものが最大の広告塔となります。人通りの多い駅前や商店街、オフィス街の中心にある物件は、それだけで多くの人々の目に触れる機会があります。視認性が高ければ、特別な広告宣伝をしなくても、潜在的な顧客にお店の存在を認知してもらえます。逆に、路地裏や分かりにくい場所にある物件は、どんなに魅力的な店構えであっても、まずお客様に発見してもらうための多大な努力とコストが必要になります。

第二に、アクセスの利便性も重要です。最寄り駅からの距離、駐車場の有無、周辺道路の交通量などが、お客様の来店しやすさに直結します。例えば、ファミリー層をターゲットにするなら駐車場が広い郊外の店舗が有利かもしれませんし、仕事帰りの一杯を狙うなら駅近の物件が絶対条件となるでしょう。このように、ターゲット顧客がストレスなく来店できる環境かどうかが、リピート率にも影響します。

第三に、物件の周辺環境がターゲット顧客層と合致しているかを見極める必要があります。学生街に高級割烹を出店しても、ターゲットとなる客層がそのエリアにいなければ集客は困難です。オフィス街であれば平日のランチ需要が見込めますが、週末は閑散とするかもしれません。住宅街であれば、地域住民をターゲットにした日常使いの店が求められるでしょう。このように、エリアの特性と自分のお店のコンセプトがマッチしているかが、安定した売上を確保するための基盤となります。

そして、最もシビアな問題が家賃です。家賃は毎月固定で発生する最大のコストの一つであり、売上の変動に関わらず支払わなければなりません。一般的に、飲食店の家賃は月間売上予測の10%以内が健全な経営の目安とされています。この比率を大幅に超える物件を選んでしまうと、食材費や人件費を切り詰める必要が出てきたり、利益がほとんど残らなかったりと、常に資金繰りに追われる苦しい経営を強いられることになります。立地が良い物件は当然家賃も高くなりますが、その家賃に見合うだけの売上が本当に見込めるのか、冷静な事業計画に基づいて判断することが不可欠です。

このように、物件選びは単なる「場所探し」ではなく、集客戦略、顧客ターゲット設定、そして資金計画そのものと深く結びついています。物件選びは、後戻りできない最も重要な経営判断の一つであると認識することが、成功への第一歩です。

物件探しを始める前に決めておくべきこと

やみくもに物件情報を探し始めても、膨大な選択肢の中から自分にとって最適な一つを見つけ出すことは困難です。効率的かつ的確な物件探しを行うためには、事前に明確にしておくべき2つの重要な要素があります。それが「お店のコンセプト」と「事業計画・資金計画」です。

お店のコンセプト

お店のコンセプトとは、「誰に、何を、どのように提供して、どのような価値を感じてもらいたいか」という事業の核となる考え方です。このコンセプトが具体的であればあるほど、求めるべき物件の姿も明確になります。

- ターゲット顧客(誰に?):

- 年齢層(20代の学生、30〜40代のファミリー、50代以上の富裕層など)

- 属性(会社員、主婦、カップル、観光客など)

- 利用動機(日常のランチ、特別な日のディナー、仕事帰りの一杯、接待など)

- 提供価値(何を?):

- 料理のジャンル(イタリアン、和食、中華、カフェなど)

- 価格帯(リーズナブル、高級志向など)

- メニューのこだわり(オーガニック食材、希少な地酒、SNS映えするスイーツなど)

- 店の雰囲気(どのように?):

- 内装のイメージ(モダン、レトロ、カジュアル、ラグジュアリーなど)

- 接客スタイル(フレンドリー、フォーマルなど)

- 席のタイプ(カウンター席メイン、個室重視、テーブル席中心など)

例えば、「都心で働く20代〜30代の女性をターゲットにした、野菜中心のヘルシーなランチを提供するオーガニックカフェ」というコンセプトを立てたとします。この場合、探すべき物件は「オフィス街に近く、女性が一人でも入りやすい明るい雰囲気で、15〜25坪程度の広さを持つ1階路面店」といった具体的な条件に絞り込まれます。

逆に、「とにかく飲食店をやりたい」という漠然とした状態では、どんなエリアのどんな物件を見ても「良いかもしれない」と感じてしまい、判断基準が定まりません。コンセプトは、物件探しにおける羅針盤の役割を果たします。

事業計画と資金計画

コンセプトという「夢」を、現実のビジネスとして成立させるために不可欠なのが、具体的な数字に基づいた事業計画と資金計画です。

- 事業計画:

売上目標を立てるために、以下の数値を具体的にシミュレーションします。 - 想定客単価: ランチとディナーでそれぞれいくらか。

- 席数: コンセプトに合った席数を何席設けるか。

- 満席率: 常に満席とは限りません。平日、週末、ランチ、ディナーそれぞれの時間帯で現実的な満席率を想定します。

- 回転数: 1つの席が1日に何回お客様に入れ替わるか。

これらの数値から、「想定客単価 × 席数 × 満席率 × 回転数」という計算式で1日の売上を予測し、月間、年間の売上目標を設定します。 - 資金計画:

開業に必要な資金と、その後の運転資金をすべて洗い出します。 - 開業資金(イニシャルコスト):

- 物件取得費: 保証金、礼金、仲介手数料など。

- 内外装工事費: 設計・施工にかかる費用。

- 厨房設備費: コンロ、冷蔵庫、食洗機などの購入費用。

- 什器・備品費: テーブル、椅子、食器、レジなどの費用。

- 広告宣伝費: オープン時のチラシ、Webサイト制作費など。

- 運転資金:

- 開業後、経営が軌道に乗るまでの数ヶ月間(最低でも6ヶ月分が目安)の支払いに充てる資金。

- 家賃、人件費、水道光熱費、仕入れ費用など。

これらの計画を通じて、「物件取得にいくらまでかけられるか」「毎月支払える家賃の上限はいくらか」という具体的な予算が明確になります。前述の通り、家賃は売上予測の10%以内が理想です。例えば月商300万円を目指すなら、家賃は30万円まで、といった具体的な基準を持って物件探しに臨むことができます。

物件探しは、このコンセプトと事業計画という両輪があって初めて、前に進むことができます。 これらを固めずに進めることは、地図も目的地も持たずに航海に出るようなものです。時間がかかっても、まずはこの土台作りを徹底的に行いましょう。

飲食店物件の種類とそれぞれの特徴

飲食店向けの物件は、大きく分けて「居抜き物件」と「スケルトン物件」の2種類に大別されます。どちらを選ぶかによって、初期費用、開業までのスケジュール、そして店舗デザインの自由度が大きく変わってきます。それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、自身のコンセプトや資金計画にどちらが適しているかを見極めることが重要です。ここでは、両者の特徴を詳しく比較・解説します。

居抜き物件とは

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装、厨房設備、空調、テーブルや椅子といった什器などが、そのままの状態で残されている物件のことを指します。退去するテナントは、通常であれば原状回復義務に基づき、内装をすべて解体して空の状態(スケルトン)に戻す必要がありますが、次の入居者との間で合意があれば、これらの設備や内装を有償または無償で引き継ぐことができます。この設備や内装の権利を「造作(ぞうさく)」と呼び、その売買を「造作譲渡」と言います。

メリット

居抜き物件の最大の魅力は、開業にかかるコストと時間を大幅に削減できる点にあります。

- 初期費用を大幅に抑えられる:

飲食店開業で最も費用がかかるのが、内外装工事と厨房設備の購入です。スケルトン物件から開業する場合、これらに数百万から一千万円以上かかることも珍しくありません。居抜き物件であれば、これらの設備がすでに揃っているため、開業資金を劇的に圧縮できます。浮いた資金を運転資金や広告宣伝費に回すことで、より安定したスタートを切ることが可能です。 - 開業までの期間を短縮できる:

スケルトンからの場合、設計に1ヶ月、工事に2〜3ヶ月といった期間が必要になるのが一般的です。居抜き物件であれば、大規模な工事は不要で、クリーニングや部分的な手直し、看板の変更程度で済む場合も多くあります。これにより、物件契約から開業までの期間を数週間から1ヶ月程度に短縮することも可能です。早く営業を開始できれば、その分早く家賃収入を得られるため、資金繰りの面でも有利に働きます。 - 前店の顧客を引き継げる可能性がある:

もし前のテナントが同業種の繁盛店であった場合、その店の常連客が新しいお店にも興味を持ってくれる可能性があります。立地や雰囲気が気に入っていた顧客を取り込むことができれば、ゼロから集客するよりもスムーズに売上を立ち上げることが期待できます。 - インフラ設備の容量を心配する必要が少ない:

飲食店では、大量の電力を使う厨房機器や、強力な火力が必要なガスコンロ、大量の水を使うシンクなど、特殊なインフラ設備が必要です。居抜き物件は、すでに飲食店として営業していた実績があるため、電気、ガス、給排水の容量が確保されているケースがほとんどです。スケルトン物件でこれらの容量が不足している場合、増設工事に多額の費用と時間がかかるため、この点は大きなメリットと言えます。

デメリット

一方で、居抜き物件には特有のデメリットや注意すべきリスクも存在します。

- レイアウトの自由度が低い:

厨房の位置や客席の配置、カウンターの形状などがすでに決まっているため、自分の思い描くコンセプトや動線に合わない可能性があります。無理にレイアウトを変更しようとすると、かえって高額な工事費がかかり、居抜きのメリットが失われてしまうこともあります。 - 設備の老朽化・故障リスク:

残されている厨房機器や空調設備が古い場合、開業後すぐに故障するリスクがあります。修理や買い替えに想定外の費用が発生し、資金計画が狂ってしまうケースは少なくありません。設備の製造年月日やメンテナンス履歴を確認し、必要であれば専門業者による動作チェックを行うことが不可欠です。リース品が含まれている場合もあるため、所有権の所在も明確にする必要があります。 - 前の店のイメージを引きずる:

メリットの裏返しになりますが、もし前の店が不衛生であったり、評判が悪かったりした場合、そのネガティブなイメージを払拭するのに苦労することがあります。「あの店の跡地か」という先入観を持たれ、敬遠されてしまうリスクです。外観や内装を大きく変更して、全く新しい店であることをアピールする工夫が必要になります。 - 隠れた瑕疵(かし)の存在:

見た目では分からない、給排水管の詰まりや漏水、排気ダクトの汚れや不具合といった問題が潜んでいることがあります。これらの修繕には高額な費用がかかる場合が多く、開業計画に大きな支障をきたします。内見時には、目に見える部分だけでなく、水回りや換気の状態を徹底的にチェックすることが重要です。

スケルトン物件とは

スケルトン物件とは、建物の構造躯体(柱、梁、床、壁)がむき出しになった、内装や設備が何もないコンクリート打ちっぱなしの状態の物件を指します。文字通り「骨格」だけの状態から、店舗をゼロから作り上げていくことになります。

メリット

スケルトン物件の最大の利点は、その圧倒的な自由度の高さにあります。

- レイアウトの自由度が非常に高い:

何もない状態からスタートするため、お店のコンセプトに合わせて、厨房の広さや位置、客席の配置、内装デザインなどを完全に自由に設計できます。お客様とスタッフの動線を最適化し、理想のオペレーションを実現する空間を作り上げることが可能です。細部にまでこだわった、オリジナリティあふれる店舗を実現したい場合に最適です。 - すべての設備を新品で導入できる:

厨房機器や空調、什器などをすべて自分で選定し、新品で揃えることができます。これにより、中古品にありがちな故障のリスクを最小限に抑えることができます。また、最新の省エネ性能の高い機器を選ぶことで、長期的な視点で見るとランニングコストの削減にも繋がります。 - 独自のブランドイメージを構築しやすい:

前の店のイメージに一切左右されることなく、完全にオリジナルの世界観を表現できます。外観から内装、照明、音響に至るまで、ブランドコンセプトを体現した空間を作り上げることで、他店との差別化を図り、強い印象を顧客に与えることができます。

デメリット

自由度の高さと引き換えに、コストと時間の面で大きな負担がかかるのがスケルトン物件の特徴です。

- 初期費用が高額になる:

内装工事費、厨房設備費、電気・ガス・水道のインフラ工事費など、店舗運営に必要なものすべてをゼロから準備するため、初期費用は非常に高額になります。居抜き物件と比較して、数百万から数千万円単位で多くの資金が必要となることを覚悟しなければなりません。 - 開業までの期間が長くなる:

店舗の設計から始まり、各種工事業者との打ち合わせ、実際の施工、そして行政(保健所や消防署)の検査など、多くのステップを踏む必要があります。物件契約から開業まで、最低でも3ヶ月以上、場合によっては半年以上かかることもあります。その間の家賃(フリーレント期間を除く)も発生するため、資金計画には十分な余裕が必要です。 - インフラ工事で追加費用が発生する可能性がある:

物件の電気容量やガスの配管、給排水管の口径などが、計画している店舗の規模や業態に対して不足している場合があります。その場合、容量を増やすための追加工事が必要となり、想定外の費用と時間がかかるリスクがあります。契約前に、インフラのスペックを必ず確認することが重要です。

居抜きとスケルトンはどちらを選ぶべき?

これまで見てきたように、居抜き物件とスケルトン物件には一長一短があります。どちらが良い・悪いということではなく、自身の状況に合わせて最適な選択をすることが肝心です。以下の比較表と判断基準を参考に、じっくりと検討してみてください。

| 比較項目 | 居抜き物件 | スケルトン物件 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 低い傾向 | 高い傾向 |

| 開業期間 | 短い(数週間〜2ヶ月程度) | 長い(3ヶ月〜半年以上) |

| レイアウトの自由度 | 低い(既存の設計に依存) | 高い(ゼロから自由に設計可能) |

| 設備の状況 | 中古(劣化・故障リスクあり) | 新品(自己調達・故障リスク低い) |

| 前の店のイメージ | 引き継ぐ可能性あり(良し悪し両面) | なし(完全にオリジナル) |

| インフラ | 飲食店仕様の場合が多い | 確認・工事が必要な場合が多い |

【こんな人には居抜き物件がおすすめ】

- 初めて飲食店を開業する人: まずはリスクを抑えてスタートしたい場合に適しています。

- 開業資金をできるだけ抑えたい人: 最も大きなメリットであるコスト削減を享受できます。

- できるだけ早く開業したい人: スピーディーにビジネスを始めたい場合に最適です。

- 前店の業態と近い業態で開業する人: 既存の設備を有効活用しやすいです。

【こんな人にはスケルトン物件がおすすめ】

- 潤沢な開業資金を用意できる人: 費用よりも理想の実現を優先したい場合。

- 独自の強いコンセプトや世界観を持つ人: レイアウトやデザインに徹底的にこだわりたい場合。

- 多店舗展開の経験があるなど、事業経験が豊富な人: ゼロからの店舗作りのノウハウがある場合。

- 長期的な視点で安定した店舗運営を目指す人: 最新設備で効率的なオペレーションとランニングコスト削減を図りたい場合。

最終的な判断は、「コンセプトの実現度」「資金計画」「開業希望時期」という3つの軸で総合的に下すことになります。自分のビジネスプランと照らし合わせ、最も合理的な選択をしましょう。

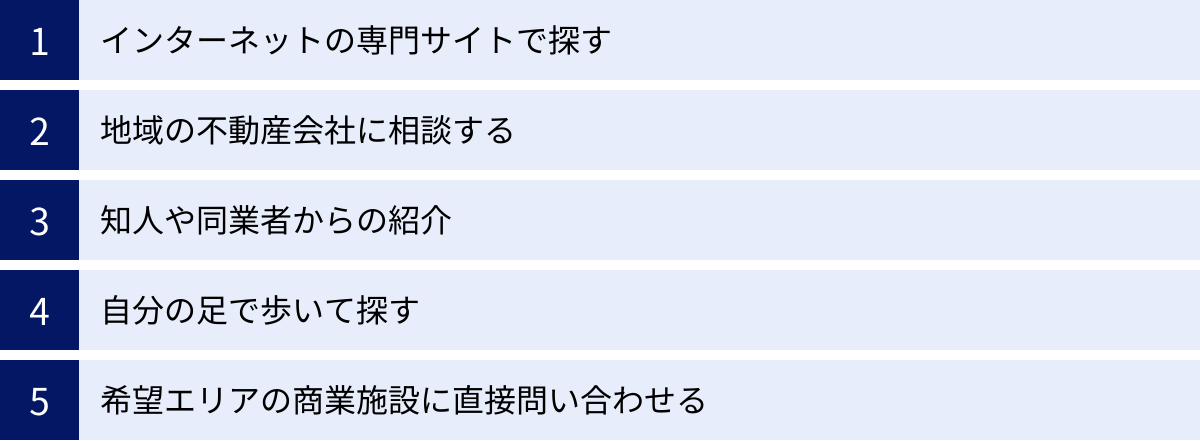

飲食店物件の主な探し方

理想の飲食店物件を見つけるためには、情報収集のアンテナを広く張ることが不可欠です。物件情報は様々なルートで流通しており、一つの方法に固執すると、貴重な出会いを逃してしまう可能性があります。ここでは、代表的な5つの物件の探し方と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。これらの方法を複数組み合わせることで、より効率的かつ効果的に物件探しを進めることができます。

インターネットの専門サイトで探す

現代の物件探しにおいて、最も主流となっている方法です。飲食店専門の物件情報サイトには、全国の膨大な数の物件が掲載されており、誰でも手軽に情報を収集できます。

- メリット:

- 圧倒的な情報量: 居抜き、スケルトンを問わず、数多くの物件情報を一度に比較検討できます。

- 効率的な検索: 「エリア」「駅からの距離」「広さ」「家賃」「業態」「物件種別(居抜き/スケルトン)」など、希望条件で絞り込めるため、効率的に探せます。

- 24時間いつでもアクセス可能: 時間や場所を選ばずに、自分のペースで物件探しを進められます。

- 詳細な情報: 物件の外観・内観写真や間取り図、設備リストなど、詳細な情報が掲載されていることが多いです。

- デメリット:

- 競争率が高い: 良い条件の物件は多くの人の目に触れるため、公開されるとすぐに申し込みが殺到し、あっという間に埋まってしまいます。

- 情報が多すぎる: 選択肢が多すぎて、かえってどの物件が良いのか判断に迷ってしまうことがあります。

- 非公開物件は探せない: Webサイトに掲載されるのは公開物件のみです。不動産会社が特定の顧客にのみ紹介する「非公開物件(未公開物件)」の情報は得られません。

- 情報の鮮度: 更新が遅れている場合、すでに契約済みになっている物件が掲載され続けていることもあります。

活用ポイント: 毎日こまめに新着情報をチェックし、気になる物件があればすぐ問い合わせるスピード感が重要です。また、複数のサイトに登録し、広く情報を集めるのがおすすめです。

地域の不動産会社に相談する

希望する開業エリアが決まっている場合、その地域に根ざした不動産会社に直接相談するのも非常に有効な手段です。特に、店舗物件を専門に扱っている会社や、「テナント募集」の看板をよく見かける地元の不動産会社は頼りになります。

- メリット:

- 非公開物件に出会える可能性: インターネットには掲載されていない、条件の良い非公開物件を紹介してもらえることがあります。不動産会社は、貸主の意向や情報の機密性から、優良物件を公にしないことがあるためです。

- 地域の情報に精通している: そのエリアの家賃相場、人の流れ、住民層、競合店の状況など、Webだけでは得られないリアルな情報を提供してくれます。

- プロの視点からのアドバイス: 自分のコンセプトや事業計画を伝えることで、プロの視点から最適な物件を提案してくれたり、自分では気づかなかったような物件のメリット・デメリットを指摘してくれたりします。

- 条件交渉のサポート: 家賃や契約条件の交渉を代行してくれるため、心強い味方になります。

- デメリット:

- 不動産会社によって得意分野が異なる: すべての不動産会社が飲食店物件に強いわけではありません。居住用物件がメインの会社に相談しても、有益な情報は得にくいです。

- 担当者との相性: 担当者との相性が合わなかったり、熱意が伝わらなかったりすると、良い物件を紹介してもらえない可能性もあります。

- 紹介される物件数が限られる: 一度に紹介される物件数は、インターネットサイトに比べて少ない傾向にあります。

活用ポイント: 複数の不動産会社を訪問し、信頼できる担当者を見つけることが成功の鍵です。自分の事業に対する熱意や具体的な計画をしっかりと伝え、良い関係を築きましょう。

知人や同業者からの紹介

飲食業界で働いている場合、そのネットワークは貴重な情報源となります。同僚や先輩、取引のある業者など、業界内の人脈を活かした情報収集も積極的に行いましょう。

- メリット:

- 信頼性の高い情報: 親しい間柄だからこそ、物件のリアルな長所・短所(例:「あの物件は排気が弱い」「前の店は〇〇で苦労していた」など)を教えてもらえる可能性があります。

- 掘り出し物の物件情報: 閉店を考えているがまだ公にしていない、といった水面下の情報をいち早くキャッチできることがあります。

- 円滑な交渉: 紹介者が間に入ることで、貸主との造作譲渡交渉や賃貸契約の交渉がスムーズに進む場合があります。

- デメリット:

- タイミングと人脈に依存する: 完全に受け身の方法であり、いつ情報が入ってくるか分かりません。人脈がなければ成り立たない探し方です。

- 断りにくい: 紹介してもらった手前、条件が合わなくても断りにくいという精神的なプレッシャーを感じることがあります。

- 情報の偏り: あくまで個人的なつながりからの情報なので、客観性に欠ける場合もあります。鵜呑みにせず、自分自身でも裏付け調査をすることが重要です。

活用ポイント: 普段から業界の集まりに顔を出したり、周囲に「飲食店を開業したくて物件を探している」と公言しておいたりすることで、情報が集まりやすくなります。

自分の足で歩いて探す

希望のエリアが決まったら、実際にその街を歩き回って自分の目で確かめることは、他のどの探し方よりも重要です。これは物件そのものを探すだけでなく、エリアの特性を肌で感じるための必須のアクションです。

- メリット:

- リアルな街の雰囲気を体感できる: 曜日や時間帯を変えて何度も歩くことで、人通りの量や質(年齢層、性別など)、街の活気、競合店の繁盛具合などをリアルに把握できます。

- 「貸店舗」の貼り紙を発見できる: インターネットや不動産会社に出ていない物件でも、シャッターに「テナント募集」の貼り紙が直接貼られていることがあります。管理会社に直接連絡することで、思わぬ掘り出し物に出会える可能性があります。

- 空き店舗や閉店しそうな店舗を見つけられる: しばらく使われていない様子の空き店舗や、閉店セールの貼り紙がある店舗などを見つけ、所有者や不動産会社にアプローチするきっかけになります。

- デメリット:

- 時間と労力がかかる: 広範囲をカバーするのは難しく、非常に非効率な方法です。

- 得られる情報が断片的: 物件の内部や詳細な条件は、貼り紙だけでは分かりません。結局は不動産会社への問い合わせが必要になります。

活用ポイント: 他の方法で候補物件を絞り込んだ後、その周辺エリアをリサーチするためにこの方法を用いるのが最も効果的です。コンセプトに合った街かどうかを最終判断するための重要なプロセスと位置づけましょう。

希望エリアの商業施設に直接問い合わせる

ショッピングセンターや百貨店、駅ビルといった商業施設内への出店も一つの選択肢です。

- メリット:

- 高い集客力: 施設自体に強力な集客力があるため、個人の店では難しい広範囲からの集客が期待できます。

- 施設のブランドイメージ: 有名な商業施設に出店することで、お店の信頼性やブランドイメージが向上します。

- 天候に左右されない: 屋内施設なので、雨の日でも安定した集客が見込めます。

- デメリット:

- 出店審査が非常に厳しい: 施設のコンセプトやターゲット層に合致しているか、事業計画は確かかなど、厳格な審査をクリアする必要があります。

- 家賃や共益費が高い: 一般的な路面店に比べて、賃料が高額になる傾向があります。売上の一部を歩合で支払う契約形態(売上歩合賃料)も多いです。

- 運営上の制約が多い: 営業時間や定休日、内装のルール、販促活動など、施設の規則に従う必要があります。自由な経営がしにくい側面があります。

活用ポイント: 自分の店のコンセプトが、その商業施設の客層やイメージと完全に一致している場合に検討すべき選択肢です。まずは施設の運営会社のウェブサイトでテナント募集の情報を確認したり、直接担当部署に問い合わせたりしてみましょう。

これらの探し方に優劣はありません。最も重要なのは、複数の方法を並行して行い、多角的に情報を集めることです。インターネットで広く情報を集めつつ、不動産会社で専門的なアドバイスを受け、自分の足で現地を確認する。この三位一体のアプローチが、理想の物件との出会いの確率を最大限に高めます。

飲食店物件探しにおすすめの専門サイト5選

インターネットを活用した物件探しは、現代の飲食店開業において欠かせないプロセスです。数ある不動産サイトの中でも、特に飲食店物件に特化した専門サイトは、情報量や検索機能、サポート体制の面で非常に優れています。ここでは、多くの開業者が利用している代表的な専門サイトを5つ厳選し、それぞれの特徴を詳しく解説します。これらのサイトを使いこなすことが、理想の物件への近道となります。

(※掲載されている情報は、各公式サイトを基にしたものです。最新の詳細については、各サイトにて直接ご確認ください。)

① 飲食店ドットコム

- 運営会社: 株式会社シンクロ・フード

- 特徴:

業界最大級の物件掲載数を誇る、飲食店専門のポータルサイトです。居抜き物件からスケルトン物件、さらには商業施設内の物件まで、幅広い種類の店舗情報が網羅されています。物件探しだけでなく、求人サービス「求人@飲食店.COM」、仕入れ業者を探せる「食材仕入先探し」、店舗の売買(M&A)など、飲食店経営に関わるあらゆるサービスをワンストップで提供しているのが大きな強みです。 - 強み・活用ポイント:

- 圧倒的な情報量: まずはこのサイトをチェックすれば、現在の市場に出回っている物件の全体像を把握できます。

- 詳細な検索機能: エリアや駅、家賃、面積といった基本条件はもちろん、「重飲食可」「深夜営業可」「1階路面」など、飲食店の開業に特有のこだわり条件で絞り込めるため、効率的な検索が可能です。

- 非公開物件の紹介: 無料の会員登録後、「出店希望条件」を登録しておくと、条件に合った非公開物件の情報がメールで届くことがあります。良い物件を逃さないためにも、登録しておくことをおすすめします。

- 豊富なノウハウ記事: サイト内には、開業ノウハウや成功事例に関するコラムも多数掲載されており、物件探しと並行して経営の知識を深めることができます。

参照:飲食店ドットコム 公式サイト

② 居抜き市場

- 運営会社: 株式会社A-Z

- 特徴:

その名の通り、「居抜き物件」の仲介に特化した専門サイトです。初期費用を抑えてスピーディーに開業したいと考える人にとって、非常に心強い存在です。専門性が高い分、居抜き物件に関する情報やノウハウが豊富に蓄積されています。 - 強み・活用ポイント:

- 専門スタッフによる手厚いサポート: 居抜き物件の取引でトラブルになりがちな「造作譲渡」の交渉や契約手続きについて、専門知識を持ったスタッフが手厚くサポートしてくれます。初めて居抜き物件を扱う人でも安心して相談できます。

- 360°パノラマビュー: 一部の物件では、サイト上で店内を360°見渡せるパノラマビュー機能が提供されています。内見に行く前に、店内の雰囲気やレイアウトを立体的に確認できるため、物件選びの精度が上がります。

- 非公開物件情報: 無料の会員登録をすることで、一般には公開されていない優良な居抜き物件情報を閲覧できるようになります。掘り出し物が見つかる可能性が高まります。

参照:居抜き市場 公式サイト

③ ぶけなび

- 運営会社: 株式会社アイ・ティー・オー

- 特徴:

首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)と関西圏(大阪・兵庫・京都)を中心に、飲食店や店舗物件の仲介を手がける専門サイトです。居抜き物件、スケルトン物件ともに扱っており、特に都心部の物件情報に強みを持っています。 - 強み・活用ポイント:

- プロによるコンサルティング: 物件を紹介するだけでなく、事業計画の相談から資金調達、内装デザイン、各種届出まで、開業に関わる様々なプロセスをコンサルティングしてくれるのが大きな特徴です。

- 豊富な未公開物件: Webサイトには掲載されていない「未公開物件」を多数保有しており、問い合わせや個別相談を通じて、希望に合った物件を提案してもらえます。本気で物件を探しているなら、一度相談してみる価値は高いでしょう。

- 出店相談会やセミナーの実施: 定期的に無料の出店相談会や開業セミナーを開催しています。物件探しのノウハウだけでなく、成功するための経営戦略についても学ぶことができます。

参照:ぶけなび 公式サイト

④ ABC店舗

- 運営会社: 株式会社ABC店舗

- 特徴:

首都圏(一都三県)の「1階路面店」に特化している点が、他のサイトとの大きな違いです。集客において有利とされる1階路面店にこだわりたい人にとって、非常に魅力的な物件情報が見つかる可能性があります。居抜き物件の売買仲介を主軸としています。 - 強み・活用ポイント:

- 好立地物件への強み: 1階路面店に絞っている分、人通りの多い好立地の物件情報が豊富です。視認性やアクセスを最優先に考えるなら、必ずチェックしておきたいサイトです。

- 充実した開業支援サービス: 物件仲介にとどまらず、コンセプト設計のサポート、内装会社の紹介、公的融資を中心とした資金調達のコンサルティングなど、開業までをトータルでサポートする体制が整っています。

- 迅速な情報提供: 登録した希望条件に合う新着物件が出ると、すぐにメールで知らせてくれるサービスがあり、スピーディーな対応が可能です。

参照:ABC店舗 公式サイト

⑤ 店舗そのままオークション

- 運営会社: M&Aオークション株式会社

- 特徴:

店舗を「売りたい人(退店者)」と「買いたい人(出店者)」を、インターネット上のオークション形式でマッチングするというユニークなサービスです。退店者が店舗の造作(内装・設備)をオークションに出品し、最も高い価格を提示した出店者がその権利を落札する仕組みです。 - 強み・活用ポイント:

- 透明性の高い取引: オークション形式のため、造作譲渡の価格決定プロセスが明確です。不当に高い価格で買わされるリスクが低く、公平性が保たれやすいと言えます。

- 掘り出し物に出会える可能性: 競合が少なければ、市場価格よりもかなり安い価格で質の良い設備一式を手に入れられる可能性があります。

- 交渉の手間が省ける: 通常の居抜き取引で発生する、造作価格の面倒な交渉が不要です。入札と落札というシンプルなプロセスで取引が進みます。

参照:店舗そのままオークション 公式サイト

| サイト名 | 運営会社 | 特徴 | 強み・活用ポイント |

|---|---|---|---|

| 飲食店ドットコム | 株式会社シンクロ・フード | 業界最大級の物件数、総合支援サービス | 圧倒的な情報量、詳細な検索機能、非公開物件の紹介 |

| 居抜き市場 | 株式会社A-Z | 居抜き物件に特化 | 専門スタッフの手厚いサポート、360°パノラマビュー |

| ぶけなび | 株式会社アイ・ティー・オー | 首都圏・関西圏に強い、コンサルティング | 豊富な未公開物件、開業相談会、プロによる支援 |

| ABC店舗 | 株式会社ABC店舗 | 首都圏の1階路面店に特化 | 好立地物件への強み、充実した開業支援サービス |

| 店舗そのままオークション | M&Aオークション株式会社 | オークション形式のマッチング | 透明性の高い取引、価格の適正化、交渉の手間削減 |

これらのサイトはそれぞれに強みや特徴があります。一つだけに絞るのではなく、複数のサイトに登録し、それぞれの長所を活かしながら情報収集を進めることが、理想の物件と出会うための最も賢明な方法です。

失敗しないためのチェックポイント7選

理想の物件候補が見つかったら、契約前に徹底的な調査と確認を行うことが不可欠です。見た目の印象や家賃の安さだけで飛びついてしまうと、後から「こんなはずではなかった」という問題が次々と発覚し、開業計画そのものが頓挫しかねません。ここでは、物件選びで失敗しないために、内見時や契約前に必ず確認すべき7つの重要なチェックポイントを、具体的な確認項目とともに詳しく解説します。

① 立地と周辺環境の調査

物件そのものだけでなく、その物件が「どこにあるか」が売上を大きく左右します。コンセプトと照らし合わせながら、多角的に調査しましょう。

駅からの距離とアクセス

- 実測時間: 物件情報に記載されている「徒歩〇分」は、不動産公正競争規約で「80mを1分」と定められていますが、これは信号や坂道、踏切などを考慮していません。必ず自分の足で、駅から物件まで実際に歩いてみましょう。道のりは分かりやすいか、夜道は暗すぎないか、歩道は整備されているかなど、お客様目線で確認します。

- 交通量: 物件前の道路の交通量はどうか。車や自転車での来店は見込めるか。駐車・駐輪スペースの有無も重要なポイントです。

周辺のターゲット層(住民、勤務者、学生など)

- 現地での観察: 平日と休日、ランチタイムとディナータイム、さらには深夜など、時間帯や曜日を変えて何度も現地に足を運びましょう。どんな人々が、どのくらいの人数、どの方向に歩いているかを観察します。これにより、メインターゲットとなる層が実際にそのエリアに存在するかを肌で感じることができます。

- 公的データの活用: 市区町村の役所が公開している人口統計データや、国勢調査などを利用すれば、その地域の年齢構成や世帯構成といった客観的なデータを把握できます。

競合店の状況

- マッピング: 周辺にある競合店を地図上に書き出してみましょう。どんな業態の店が、どのくらいの価格帯で、どれくらい繁盛しているかを調査します。

- 差別化の検討: 競合がひしめくエリアは、それだけ需要がある証拠でもあります。しかし、その中で勝ち抜くためには、自店のコンセプトやメニューで明確な差別化が図れるかを冷静に分析する必要があります。逆に、競合が全くないエリアは、そもそも飲食店への需要が低い可能性も疑うべきです。

昼と夜の人通りの変化

- 二つの顔の確認: オフィス街は昼は賑わうが夜は閑散とし、住宅街はその逆の傾向があります。繁華街でも、時間帯によって客層がガラリと変わります。自店のメインターゲットが活動する時間帯に、十分な人通りがあるかを確認することが極めて重要です。

② 物件の広さとレイアウトの確認

物件の物理的な制約が、お店のキャパシティやオペレーション効率を決定づけます。

席数と厨房のバランス

- 売上目標からの逆算: 事業計画で立てた売上目標を達成するために、必要な席数は何席かを考えます。

- 適切な面積比率: 一般的に、飲食店の客席と厨房の面積比率は6:4から7:3程度が理想とされています。厨房が狭すぎると調理効率が落ち、提供スピードの低下やスタッフのストレスに繋がります。逆に客席が狭すぎると、十分な売上を確保できません。希望の席数が、無理のないレイアウトで配置できるかを確認します。

動線の確保は可能か

- お客様の動線: お客様が入口から客席へ、そしてトイレや会計へとスムーズに移動できるか。隣の席との間隔は十分か。窮屈な印象を与えないかを確認します。

- スタッフの動線: 厨房からホールへ料理を運び、空いたお皿を下げて戻ってくるまでの動きが効率的か。お客様の動線と交錯しすぎず、安全に作業できるかをシミュレーションしてみましょう。この動線の良し悪しが、日々の営業の生産性を大きく左右します。

③ インフラ・設備のチェック

飲食店の営業には、一般のオフィスや住居とは比較にならないほどのエネルギーと水が必要です。インフラ設備の確認は絶対に見逃せません。

電気容量

- 必要電力の計算: 冷蔵庫、冷凍庫、製氷機、フライヤー、食器洗浄機など、使用予定の厨房機器の消費電力をすべてリストアップし、合計のアンペア(A)数を計算します。

- 物件容量の確認: 分電盤を確認し、物件の電気容量が足りているかを確認します。不足している場合、増設工事が可能か、費用は誰が負担するのかを貸主や管理会社に必ず確認してください。工事費は数十万円に及ぶこともあります。

ガス種別と容量

- ガス種別: 都市ガスかプロパン(LP)ガスかを確認します。プロパンガスは一般的に都市ガスよりも料金が高く、ランニングコストに大きく影響します。

- ガス容量(号数): ガスメーターに記載されている「号数」で供給能力を確認します。強力な火力が必要な中華料理や、大型のガスオーブンなどを使用する場合、容量が足りないと火力が弱まる原因になります。ガス管の増設・増径工事も高額になりがちです。

給排水・換気設備(グリストラップの有無)

- 給排水管: 給水管の口径は十分か、排水管の勾配は適切かを確認します。特に排水管の詰まりは営業に致命的な影響を与えるため、水の流れを実際にチェックさせてもらうのが理想です。

- 換気(排気)設備: 煙や匂いを店外に排出するための排気ダクトが、屋上まで適切に設置されているかは最重要項目です。ダクトが隣のビルの窓に向いていたりすると、近隣トラブルの原因になります。

- グリストラップ: 厨房排水に含まれる油脂分を分離・収集する装置です。条例で設置が義務付けられている自治体がほとんどです。設置場所が確保されているか、容量は十分か、清掃はしやすい構造かを確認します。新規設置には大規模な床工事が必要になる場合があります。

④ 居抜き物件の場合は造作の状態確認

初期費用を抑えられる居抜き物件ですが、設備のチェックを怠ると、結果的に高くつくことがあります。

設備の劣化具合とメンテナンス履歴

- 動作確認: 厨房機器や空調など、残置されている設備は可能な限りすべて電源を入れ、正常に動作するかを確認しましょう。

- 所有権の確認: 設備が前テナントの買取品なのか、リース契約が残っているのかを必ず確認します。リース品だった場合、その契約を引き継ぐのか、撤去されるのかを明確にする必要があります。

- 専門家との同行: 可能であれば、厨房設備の専門業者に内見に同行してもらい、プロの目で状態をチェックしてもらうのが最も安全です。

造作譲渡契約の内容

- 対象物の明確化: 「何が含まれていて、何が含まれていないのか」を詳細なリスト(譲渡品目録)で確認し、双方で合意の上、「造作譲渡契約書」を必ず締結します。口約束は絶対に避けましょう。

- 価格の妥当性: 造作譲渡料が、残された設備の価値に見合っているかを冷静に判断します。設備の年式や状態を考慮し、高すぎると感じた場合は価格交渉も必要です。

⑤ 法律・条例の確認

自分のやりたいお店が、その場所で法的に営業可能かどうかを確認するステップです。

用途地域の確認

- 都市計画法: 土地には都市計画法によって「住居地域」「商業地域」「工業地域」などの用途地域が定められています。地域によっては、飲食店の営業ができなかったり、営業時間に制限があったりします。必ず市区町村の都市計画課などで用途地域を確認しましょう。

消防法・食品衛生法などの基準

- 事前相談の重要性: 内装工事を始める前に、店舗の図面を持参して、管轄の消防署と保健所に「事前相談」に行くことを強く推奨します。防火区画や避難経路、消火設備の設置基準(消防法)、厨房の床材や手洗い設備の数、シンクのサイズ(食品衛生法)など、専門的な基準をクリアできる設計になっているかをプロに確認してもらうことで、工事後の手戻りを防げます。

⑥ 賃貸契約書の内容精査

契約書は一度サインすると、その内容に法的に拘束されます。隅々まで読み込み、疑問点はすべて解消してから契約に臨みましょう。

契約期間と更新条件

- 契約の種類: 将来の更新が保証されている「普通借家契約」か、期間満了で契約が終了し更新がない「定期借家契約」かを確認します。定期借家契約の場合、長期的な営業ができないリスクがあります。

- 更新料: 更新時に家賃の1ヶ月分程度の更新料が必要な場合があります。金額と支払い時期を確認します。

禁止事項や特約

- 営業に関する制限: 深夜営業の可否、看板の設置場所やデザインのルール、テラス席の設置可否、業態の変更に関する制限など、営業の自由度に関わる項目は特に注意深く確認します。

- 特約事項: 標準的な契約書に加えて、その物件独自のルールが記載されている場合があります。不利な内容が含まれていないか、弁護士などの専門家にチェックしてもらうのも一つの手です。

原状回復義務の範囲

- 退去時の状態: 退去時にどこまで元に戻す必要があるのかは、非常に重要なポイントです。「入居時の状態に戻す」のか、「スケルトン(コンクリート打ちっぱなし)の状態に戻す」のかで、退去時にかかる費用が数百万円単位で変わってきます。契約書に原状回復の範囲が明確に記載されているかを必ず確認しましょう。

⑦ 家賃と初期費用の妥当性

事業の根幹である資金計画に関わる最終チェックです。

周辺の家賃相場との比較

- 坪単価での比較: 物件の広さが異なると単純な家賃比較はできません。「月額家賃 ÷ 面積(坪)」で坪単価を算出し、同じエリアの同程度の条件の物件と比較して、家賃が相場から大きく外れていないかを確認します。

売上予測に対する家賃比率

- 経営の生命線: 最終確認として、事業計画で立てた月間売上予測に対して、家賃が10%以内に収まっているかを再計算します。この比率が10%を大きく超えるようであれば、どんなに魅力的な物件であっても、経営を圧迫するリスクが高いため、契約を再考すべきかもしれません。

これらの7つのチェックポイントを一つひとつ着実にクリアしていくことが、後悔のない物件選び、そして飲食店の成功へと繋がる道筋です。

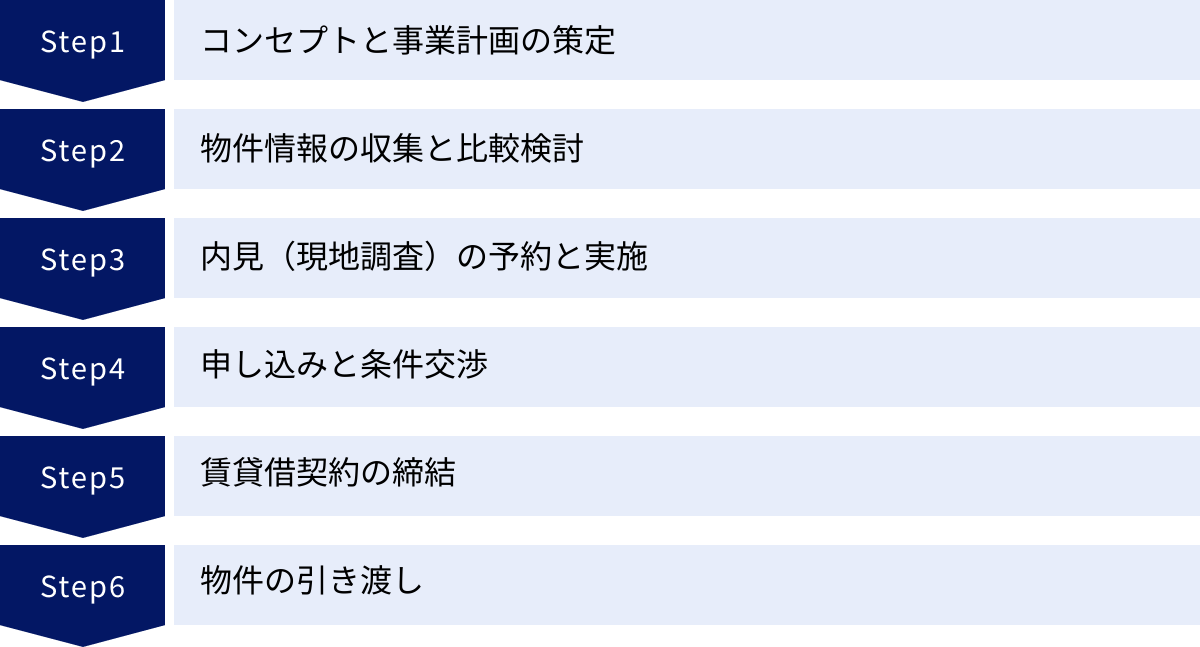

飲食店物件探しから契約までの流れ

飲食店物件探しは、思い立ってすぐに見つかり、契約できるものではありません。コンセプトの策定から始まり、情報収集、内見、交渉、そして契約締結に至るまで、計画的に進めるべき複数のステップが存在します。ここでは、物件探しから契約完了までの一般的な流れを6つのステップに分けて解説します。各段階で何をすべきかを把握し、スムーズな開業準備を進めましょう。

コンセプトと事業計画の策定

すべての始まりはここにあります。物件探しの羅針盤となる、最も重要なステップです。

- 何をすべきか:

- コンセプトの明確化: 「誰に、何を、どのように提供するか」を具体的に言語化します。ターゲット顧客、提供メニュー、価格帯、店舗の雰囲気などを詳細に決定します。

- 事業計画の作成: 売上予測(客単価、席数、回転率)、原価、人件費、その他経費をシミュレーションし、収支計画を立てます。

- 資金計画の策定: 自己資金と融資を合わせた総予算を確定させ、物件取得費、内装工事費、運転資金などの内訳を詳細に計画します。この段階で、支払える家賃の上限と、物件取得にかけられる初期費用の上限を明確に設定します。

- ポイント: この土台がしっかりしていないと、その後の物件選びで判断基準がブレてしまいます。時間をかけてでも、納得のいくまで練り上げることが成功の鍵です。

物件情報の収集と比較検討

コンセプトと予算が決まったら、いよいよ具体的な物件情報を集める段階に入ります。

- 何をすべきか:

- 多角的な情報収集: 前述した「飲食店物件の主な探し方」を参考に、複数の方法を並行して行います。

- 飲食店専門の物件情報サイトを毎日チェックする。

- 希望エリアの不動産会社を複数訪問し、相談する。

- 業界の知人や同業者に声をかけておく。

- 希望エリアを自分の足で歩き、現地の雰囲気を確認する。

- リストアップと絞り込み: 気になった物件はリストアップし、「立地」「広さ」「家賃」「物件種別(居抜き/スケルトン)」などの条件が、自分の計画と合致しているかを比較検討し、候補を絞り込んでいきます。

- 多角的な情報収集: 前述した「飲食店物件の主な探し方」を参考に、複数の方法を並行して行います。

- ポイント: 最初から完璧な物件を求めすぎないことも大切です。80%条件に合うものがあれば、まずは内見の候補に入れましょう。良い物件はスピード勝負です。

内見(現地調査)の予約と実施

候補物件が見つかったら、不動産会社に連絡を取り、内見(現地での物件確認)の予約をします。

- 何をすべきか:

- 事前準備: 「失敗しないためのチェックポイント7選」を基にした、自分だけのチェックリストを作成しておきます。メジャー、カメラ(スマートフォンで可)、メモ帳、懐中電灯などを持参すると便利です。

- 現地での徹底調査: チェックリストに沿って、以下の点をくまなく確認します。

- 立地、周辺環境、人通り(できれば曜日・時間を変えて複数回)

- 物件の外観、間口の広さ、視認性

- 内装の広さ、天井高、レイアウトの可能性

- 電気・ガス・水道のインフラ設備の容量と位置

- 換気・排気ダクトの状態、グリストラップの有無

- (居抜きの場合)厨房機器や内装の劣化状態

- 複数人での確認: 可能であれば、設計・施工を依頼する予定の工務店やデザイナー、あるいは経験豊富な飲食店の知人など、自分以外の第三者の視点で一緒に見てもらうと、見落としを防げます。

- ポイント: 内見時には、たくさんの写真を撮っておきましょう。後から複数の物件を比較検討する際に非常に役立ちます。

申し込みと条件交渉

「この物件だ!」と確信できる物件に出会えたら、貸主に対して入居の意思表示をします。

- 何をすべきか:

- 入居申込書の提出: 不動産会社を通じて、「入居申込書(または買付証明書)」を貸主に提出します。これには、借主のプロフィールや事業計画の概要、連帯保証人の情報などを記入します。この申込書を基に、貸主による入居審査が行われます。

- 条件交渉: 申し込みと同時に、あるいは審査通過後に、賃貸条件の交渉を行います。交渉の可能性があるのは、主に以下の項目です。

- 家賃: 周辺相場や物件の状態を基に、減額の交渉。

- フリーレント: 内装工事期間中の家賃を免除してもらう交渉(例:1〜3ヶ月)。

- 保証金(敷金): 減額の交渉。

- その他: 契約開始日の調整、必要な修繕の要望など。

- ポイント: 人気物件は複数の申し込みが入ることがあります。審査では、事業計画の具体性や信頼性が重視されるため、しっかりとした計画書を提出することが有利に働きます。交渉は、無理な要求ではなく、根拠を示して行うことが重要です。

賃貸借契約の締結

入居審査を通過し、貸主との間で条件の合意ができたら、最終ステップである賃貸借契約の締結に進みます。

- 何をすべきか:

- 重要事項説明: 契約に先立ち、宅地建物取引士から物件や契約内容に関する「重要事項説明」を受けます。これは法律で義務付けられている手続きです。

- 契約書の読み合わせと内容精査: 契約書の内容を隅々まで読み込み、重要事項説明の内容と相違がないか、不利な条項はないかを確認します。特に、「契約期間」「更新条件」「禁止事項」「原状回復義務の範囲」は念入りにチェックします。

- 署名・捺印: 内容に完全に納得した上で、契約書に署名・捺印します。

- 初期費用の支払い: 契約締結と同時に、保証金や礼金、仲介手数料、前家賃などの初期費用を支払います。

- ポイント: 契約書は法的な効力を持つ重要な書類です。少しでも疑問や不安な点があれば、その場で質問し、完全に理解・納得するまでサインしてはいけません。

物件の引き渡し

契約手続きと初期費用の支払いが完了すると、いよいよ物件の鍵が引き渡されます。

- 何をすべきか:

- 鍵の受け取り: 不動産会社または貸主から鍵を受け取ります。

- 最終確認: 引き渡しを受けたら、すぐに物件の状態を確認します。契約時の条件通りになっているか、引き渡し前に清掃や修繕が約束されていた場合は、それが実施されているかを確認します。万が一、問題があればすぐに不動産会社に連絡します。

- ポイント: この引き渡しの日から、いよいよ自分のお店作りが本格的にスタートします。内装工事、設備搬入、各種申請手続きなど、開業に向けた次のステップへと進んでいくことになります。

この一連の流れは、スムーズに進んでも2ヶ月から3ヶ月程度かかるのが一般的です。余裕を持ったスケジュールを立て、各ステップを着実に進めていきましょう。

飲食店物件にかかる初期費用(物件取得費)の内訳

飲食店の開業資金の中で、大きなウェイトを占めるのが「物件取得費」です。これは、物件を借りるために、賃貸借契約時にまとめて支払う費用の総称です。事業計画を立てる上で、これらの費用がどのくらいかかるのかを正確に把握しておくことは極めて重要です。ここでは、物件取得費の主な内訳と、それぞれの費用の目安について解説します。

| 費用項目 | 内容 | 相場(目安) |

|---|---|---|

| 保証金(敷金) | 担保として大家さんに預けるお金。退去時に返還される可能性あり。 | 家賃の6〜10ヶ月分 |

| 礼金 | 大家さんへのお礼として支払うお金。返還されない。 | 家賃の1〜2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 物件を紹介してくれた不動産会社への成功報酬。 | 家賃の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃 | 入居する初月分の家賃。月の途中からの場合は日割り計算。 | 家賃の1ヶ月分(+日割り分) |

| 造作譲渡料 | 居抜き物件の場合の設備・内装の買取費用。 | 数十万円〜数百万円 |

保証金(敷金)

- 内容:

保証金(または敷金)は、賃料の滞納や、テナントが物件に損害を与えた場合の修繕費用、原状回復費用などに充当するための担保として、貸主(大家さん)に預けておくお金です。住居用の敷金と似ていますが、店舗物件の場合は金額がかなり高額になるのが特徴です。 - 相場:

家賃の6ヶ月分から10ヶ月分が一般的ですが、都心の一等地や大型商業施設などでは12ヶ月分以上になることもあります。例えば、家賃30万円の物件なら、180万円〜300万円の保証金が必要になる計算です。 - ポイント:

保証金は、退去時に原状回復費用などを差し引いた残額が返還されます。この差し引かれる金額を「償却費」と呼びます。契約書に「保証金の〇%または家賃の〇ヶ月分を償却する」といった特約が記載されていることが多いので、償却の条件(契約年数に応じた償却率など)を契約前に必ず確認しましょう。

礼金

- 内容:

礼金は、その名の通り、物件を貸してくれる貸主に対して、お礼の意味で支払うお金です。保証金とは異なり、一度支払うと返還されることはありません。 - 相場:

家賃の1ヶ月分から2ヶ月分が相場です。物件によっては礼金がない場合もあります。 - ポイント:

昔からの慣習として残っている費用ですが、最近では礼金なしの物件も増えてきています。物件探しの際に、礼金の有無も条件の一つとして考慮すると良いでしょう。

仲介手数料

- 内容:

物件を探してくれたり、貸主との間に入って契約をまとめたりしてくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。 - 相場:

宅地建物取引業法により、上限が「家賃の1ヶ月分 + 消費税」と定められています。これが一般的な相場となります。 - ポイント:

仲介手数料は、あくまで契約が成立した場合にのみ発生する費用です。物件を紹介してもらっただけ、内見しただけでは支払う必要はありません。

前家賃

- 内容:

賃貸契約では、家賃は前払いが基本です。そのため、契約時に入居する月の家賃をあらかじめ支払います。これを前家賃と呼びます。 - 相場:

家賃の1ヶ月分です。もし月の途中(例:4月15日)から入居する場合は、その月の日割り家賃(4月15日〜30日分)と、翌月分の家賃(5月分)を合わせて請求されることが一般的です。 - ポイント:

契約開始日をいつにするかによって、初期に支払う前家賃の額が変わってきます。内装工事のスケジュールなどを考慮し、不動産会社と相談して契約開始日を決めましょう。

造作譲渡料(居抜きの場合)

- 内容:

居抜き物件を契約する際に、前のテナントから内装や厨房設備、什器などを買い取るための費用です。この権利の売買を「造作譲渡」と呼びます。 - 相場:

価格はケースバイケースで、数十万円から数百万円、時には一千万円を超えることもあります。価格は、設備の年式や状態、店舗の立地や収益性、そして前テナントと新テナントとの間の交渉によって決まります。 - ポイント:

造作譲渡料は、物件取得費の中でも特に金額の振れ幅が大きい項目です。提示された金額が、残された造作の価値に見合っているかを冷静に判断する必要があります。設備のリスト(造作譲渡品目録)を作成し、何が含まれているのかを明確にした上で、「造作譲渡契約書」を締結することがトラブル防止のために不可欠です。

【具体例】

家賃30万円の居抜き物件を契約する場合の初期費用をシミュレーションしてみましょう。

- 保証金(8ヶ月分):240万円

- 礼金(1ヶ月分):30万円

- 仲介手数料(1ヶ月分+税):33万円

- 前家賃(1ヶ月分):30万円

- 造作譲渡料:150万円

- 合計:483万円

このように、物件を借りる契約をするだけで、家賃のおよそ10倍から20倍近い資金が必要になることが分かります。自己資金だけでなく、日本政策金融公庫の創業融資などを活用することも視野に入れ、余裕を持った資金計画を立てることが、飲食店開業の第一歩となります。

飲食店物件探しでよくある質問

飲食店物件探しを進めていると、様々な疑問や不安に直面します。ここでは、多くの開業希望者が抱く共通の質問に対して、分かりやすく回答します。これらの知識は、よりスムーズで的確な意思決定の助けとなるでしょう。

物件探しはいつから始めるべき?

これは非常によくある質問であり、開業スケジュール全体を左右する重要なポイントです。

結論から言うと、開業希望日の半年前から1年前に始めるのが理想的です。

なぜなら、物件探しから契約、そして開店までには、想像以上に時間がかかるからです。一般的なタイムラインの目安は以下の通りです。

- 物件探し〜物件決定: 2ヶ月〜4ヶ月

良い物件はすぐに見つかるとは限りません。複数の物件を比較検討し、納得のいく物件に出会うまでには数ヶ月かかることも珍しくありません。 - 申し込み〜契約締結: 2週間〜1ヶ月

入居審査や条件交渉、契約書の準備などに時間がかかります。 - 設計・内装工事: 2ヶ月〜4ヶ月

スケルトン物件の場合は、設計から施工完了まで3ヶ月以上かかるのが一般的です。居抜き物件でも、手直しや設備の入れ替えなどで1ヶ月程度は見ておく必要があります。また、この期間中に保健所や消防署への申請・検査も行います。 - 開店準備: 1ヶ月

工事完了後、スタッフの研修、仕入れ先の確保、メニューの最終調整、販促活動など、開店に向けた最終準備が必要です。

これらの期間を合計すると、最低でも5〜6ヶ月、余裕を持つなら8ヶ月以上は見ておきたいところです。

「まだ先のことだから」と油断していると、いざという時に焦ってしまい、妥協して物件を決めてしまうことになりかねません。物件探しは時間との戦いではなく、理想のパートナーを見つけるための大切な期間と捉え、余裕を持ったスケジュールでじっくりと取り組むことが、成功への第一歩です。

良い物件が見つからないときはどうすればいい?

一生懸命探しているのに、なかなか「これだ!」と思える物件に出会えない時期は、誰にでも訪れます。そんな時は、焦らずに一度立ち止まり、いくつかのアプローチを試してみましょう。

- ① 条件の優先順位を見直す

「駅徒歩3分以内」「1階路面」「20坪以上」「家賃30万円以下」など、すべての理想を100%満たす物件は、まず存在しないと考えた方が現実的です。自分が設定した条件の中で、「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」は何かを再整理してみましょう。

例えば、「駅からの距離は徒歩7分まで広げてみる」「2階の物件も視野に入れてみる」「広さを少し妥協して18坪まで探してみる」など、条件を少し緩めるだけで、候補物件の数が格段に増えることがあります。 - ② コンセプトを再検討する

物件が見つからない原因が、そもそも「そのエリアに、そのコンセプトに合う物件が存在しない」というケースもあります。例えば、単身者向けのワンルームマンションばかりのエリアで、ファミリー向けの広いレストラン物件を探しても見つかりにくいのは当然です。

エリアの特性に合わせてコンセプトを少しチューニングするか、あるいはコンセプトを実現できる別のエリアを探すという、根本的な見直しも時には必要です。 - ③ 不動産会社との関係を深める

良い物件情報は、信頼できる人の元に集まります。不動産会社の担当者に、自分の事業に対する熱意や具体的な事業計画を何度も伝え、本気度を示しましょう。「良い物件が出たら、まず〇〇さんに紹介しよう」と思ってもらえるような関係を築くことができれば、インターネットには出回らない非公開の優良物件を紹介してもらえる可能性が高まります。定期的に連絡を取り、進捗を報告するのも効果的です。 - ④ 視点を変えて街を歩く

希望エリアにこだわりがあるなら、改めてその街をじっくり歩いてみましょう。閉店セールの貼り紙がある店、シャッターが長期間閉まっている店など、「これから空きそう」な物件の兆候が見つかるかもしれません。管理会社を調べて直接アプローチしてみるのも一つの手です。

最も重要なのは、焦って妥協しないことです。物件選びは後戻りできません。見つからない時期は、事業計画をより深く練り直すための貴重な時間と捉え、冷静に行動しましょう。

家賃交渉は可能?

はい、家賃交渉は可能です。しかし、必ず成功するわけではありません。

家賃交渉は、物件探しのプロセスにおける重要なステップの一つです。数千円でも家賃が下がれば、年間にすると大きなコスト削減に繋がります。ただし、やみくもに「安くしてください」とお願いしても、成功する確率は低いでしょう。

交渉を成功させるためのポイントは以下の通りです。

- 根拠を示す: なぜその金額を希望するのか、客観的な根拠を示すことが重要です。

- 周辺相場との比較: 「このエリアの類似物件の坪単価は〇〇円なので、それに合わせていただけないでしょうか」

- 物件の状態: 「この部分の修繕はこちらで負担するので、その分家賃を考慮していただけないでしょうか」

- 長期契約の意思: 「長期的に安定して借りる意思があります」と伝えることも、貸主にとっての安心材料になります。

- タイミングを見極める:

- 物件が長期間空室になっている場合や、周辺に競合する空き物件が多い場合は、交渉が通りやすい傾向にあります。

- 逆に、新築物件や人気エリアの好立地物件では、交渉は難しいことが多いです。

- 家賃以外の交渉も視野に入れる:

家賃そのものの値下げが難しくても、「フリーレント」の交渉は比較的受け入れられやすいことがあります。フリーレントとは、入居後一定期間(例:1〜3ヶ月)の家賃が無料になる契約です。内装工事期間中の家賃負担がなくなるため、開業初期の資金繰りが楽になります。その他、保証金の減額や更新料の免除なども交渉の対象になり得ます。

交渉は不動産会社の担当者を通じて行います。担当者と良い関係を築き、味方につけることも交渉を有利に進めるための鍵となります。

「重飲食不可」とはどういう意味?

物件情報でよく目にする「重飲食不可」という条件は、飲食店を開業する上で非常に重要な制約です。

- 重飲食とは:

一般的に、調理の際に大量の煙、強い匂い、多くの油を発生させる業態を指します。具体的には、以下のような業態が該当します。- 焼肉、焼き鳥

- 中華料理

- ラーメン

- カレー専門店

- 揚げ物(天ぷら、とんかつなど)がメインの店

- なぜ不可なのか:

主な理由は以下の2つです。- 建物の構造上の問題:

重飲食の営業には、煙や匂いを建物の屋上まで排出するための強力な排気ダクト設備が必要です。古いビルや、もともと飲食店を想定していない建物では、このダクトを新たに設置するスペースがなかったり、構造上設置が困難だったりします。 - 近隣への配慮:

排気設備が不十分な場合、煙や匂いが周辺の住居や他のテナントに流れ込み、クレームやトラブルの原因となります。特に、上階や隣が住居の場合、貸主はトラブルを避けるために重飲食の営業を禁止することが多いです。

- 建物の構造上の問題:

- 軽飲食とは:

逆に「軽飲食」とは、大掛かりな調理を伴わず、煙や匂いの発生が少ない業態を指します。- カフェ、喫茶店

- バー、スナック

- サンドイッチ店

- ジューススタンド

【最重要注意点】

物件情報に「飲食可」とだけ書かれていても、それが軽飲食のみを指しているケースは非常に多いです。自分の開業したい業態が、その物件で営業可能かどうかは、必ず契約前に貸主および管理会社に書面で確認してください。「大丈夫だろう」という自己判断は絶対に禁物です。この確認を怠ると、契約後に営業許可が下りないという最悪の事態に陥る可能性があります。

まとめ:理想の飲食店物件を見つけて開業を成功させよう

飲食店の開業という大きな挑戦において、物件選びがその後の事業の運命を大きく左右する、極めて重要な意思決定であることを解説してきました。理想の物件との出会いは、単なる幸運ではなく、周到な準備と戦略的な行動の結果として得られるものです。

最後に、この記事の要点を振り返り、成功への道を確実なものにするための心構えをまとめます。

まず、物件探しは、お店のコンセプトと事業計画という設計図を完成させることから始まります。 「誰に、何を、どのように提供するのか」というブレない軸と、「いくらまでなら家賃を支払えるのか」という具体的な予算がなければ、数多の物件情報の中から最適な一つを選ぶことはできません。物件探しを始める前に、自分のお店の核となる部分を徹底的に練り上げることが、後悔しない選択への第一歩です。

次に、物件の種類を理解し、自分に合った選択をすることが重要です。初期費用と開業期間を抑えられる「居抜き物件」は、スピーディーな開業や低リスクでの挑戦を望む方に適しています。一方で、理想の空間をゼロから創造できる「スケルトン物件」は、独自の強いコンセプトを持ち、資金力のある方に最適です。それぞれのメリット・デメリットを正しく天秤にかけ、自身の事業計画に最も合致する方法を選びましょう。

そして、情報収集においては、一つの方法に固執せず、複数のアンテナを広く張ることが不可欠です。インターネットの専門サイトで網羅的に情報を集め、地域の不動産会社から専門的なアドバイスと非公開情報を得て、そして最後は必ず自分の足で現地を歩き、街の空気と人の流れを肌で感じる。この多角的なアプローチが、思わぬ優良物件との出会いを引き寄せます。

候補物件が見つかったら、契約前の最終チェックが待っています。本記事で挙げた「失敗しないためのチェックポイント7選」—立地環境、広さとレイアウト、インフラ設備、造作の状態、法律、契約書、家賃の妥当性—を一つひとつ着実にクリアしていく作業は、未来のリスクを回避するための最も確実な保険です。面倒に思えるかもしれませんが、この地道な確認作業を怠ったがために、開業後に大きなトラブルに見舞われるケースは後を絶ちません。

飲食店経営は、物件が決まってからが本当のスタートです。しかし、そのスタートラインの位置を決めるのが、まさに物件探しなのです。有利なスタートラインに立つことができれば、その後の経営は格段にスムーズになります。

焦らず、しかし行動は迅速に。希望は高く、しかし現実は冷静に。そして何よりも、妥協せずに、心から「ここで勝負したい」と思える物件を見つけ出すこと。それが、あなたの夢を乗せたお店を、長く愛される繁盛店へと導くための、最も重要で価値のある投資となるでしょう。この記事が、その素晴らしい航海へ出発するための一助となれば幸いです。