飲食業、小売業、サービス業など、新たなビジネスを始める上で、店舗物件の選定は事業の成否を大きく左右する極めて重要な要素です。理想の物件に出会えるかどうかは、立地、集客、コスト、そして日々のオペレーションにまで深く関わってきます。しかし、多くの開業希望者にとって、無数にある物件の中から最適な一つを見つけ出すプロセスは、複雑で時間のかかる難題です。

「何から始めればいいのか分からない」「どんな物件を選べば失敗しないのか」「契約までの流れが不安だ」といった悩みを抱えている方も少なくないでしょう。物件探しは、単に空きテナントを探す作業ではありません。自らの事業計画とビジョンを具現化するための「場所」を見つけ、法的な手続きを経て確実に手に入れるまでの一連の戦略的な活動です。

この記事では、店舗物件探しにおける全てのステップを網羅的に解説します。物件探しを始める前の準備から、物件の種類、具体的な探し方、契約までの流れ、そして最も重要な「失敗しないためのチェックリスト」まで、専門的な知識を初心者にも分かりやすく提供します。 このガイドを最後まで読めば、店舗物件探しにおける不安が解消され、自信を持って理想の物件を見つけるための具体的な行動計画を立てられるようになるでしょう。

目次

店舗物件を探し始める前の準備

成功する店舗物件探しは、やみくもに情報を集めることから始まるのではありません。全ての土台となるのは、徹底した事前準備です。 この準備段階を疎かにすると、途中で方向性がぶれたり、魅力的に見える物件に安易に飛びついて後悔したりする原因となります。ここでは、物件探しを本格化させる前に必ず固めておくべき3つの重要な準備について詳しく解説します。

事業計画と店舗コンセプトを固める

物件を探す前に、まず「どんな店をやりたいのか」を具体的かつ明確に定義する必要があります。これが事業計画と店舗コンセプトです。物件はあくまでコンセプトを実現するための「器」であり、器の形や大きさを決めるためには、中に入れるもの(=事業内容)が明確でなければなりません。

まず、事業計画では以下の項目を具体的に言語化・数値化してみましょう。

- ターゲット顧客: どのような年齢層、性別、ライフスタイル、所得層の人々を主な顧客としたいのかを明確にします。例えば、「20代〜30代の健康志向の女性」「平日のランチタイムに訪れる近隣のオフィスワーカー」「週末に家族で訪れるファミリー層」など、ペルソナを具体的に設定することが重要です。ターゲットが明確になれば、自ずと出店すべきエリアの候補が見えてきます。

- 提供する商品・サービス: メインとなる商品やサービスは何か、その特徴や強みは何かを定義します。高級レストランなのか、手軽なカフェなのか、専門的なトレーニングを提供するジムなのかによって、必要な物件の広さや設備、求められる立地は全く異なります。

- 価格設定: 提供する商品・サービスの価格帯を決めます。高価格帯であれば高級住宅街やビジネス街、低価格帯であれば学生街や住宅街など、価格設定とエリアの客層が一致している必要があります。

- 売上・利益目標: 月々、年間でどれくらいの売上を目指すのか、そのためにはどれくらいの客数と客単価が必要なのかをシミュレーションします。この目標が、支払える家賃の上限を決定する重要な指標となります。一般的に、家賃は月間売上目標の10%以内に抑えるのが望ましいとされています。

次に、これらの事業計画を基に、店舗のコンセプトをより具体的に描きます。コンセプトとは、顧客に「どのような価値や体験を提供したいか」という店の中心的な思想です。

- 店舗の雰囲気: 「隠れ家的な落ち着いた空間」「明るく開放的で入りやすい雰囲気」「モダンでスタイリッシュなデザイン」など、顧客に与えたい印象を具体化します。この雰囲気は、内装デザインだけでなく、物件の立地(路面店か空中階か)、建物の外観、窓の大きさなどにも影響されます。

- 運営スタイル: セルフサービスなのか、手厚い接客を重視するのか。テイクアウトやデリバリーへの対応はどの程度行うのか。これらの運営スタイルによって、必要な厨房の広さ、客席の配置、バックヤードのスペースなどが変わってきます。

これらの事業計画とコンセプトがしっかりと固まっていれば、物件情報を見たときに「この物件は自分のコンセプトに合っているか?」という明確な判断基準を持つことができます。物件探しとは、このコンセプトという「設計図」に合う最適な「土地と建物」を見つけ出す作業なのです。

開業資金の計画を立てる

理想の店舗コンセプトを描いても、それを実現するための資金がなければ絵に描いた餅で終わってしまいます。事業計画と並行して、開業にどれくらいの資金が必要で、それをどうやって調達するのかを具体的に計画することが不可欠です。

開業資金は、大きく分けて「物件取得費」「内装・設備投資費」「運転資金」の3つで構成されます。

| 費用の種類 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 物件取得費 | 物件を借りる際に最初に必要となる費用。 | 家賃の6ヶ月〜12ヶ月分程度 |

| ・保証金(敷金): 家賃滞納や物件損傷時の担保金。退去時に一部返還される。 | 家賃の3ヶ月〜10ヶ月分 | |

| ・礼金: 貸主へのお礼金。返還されない。 | 家賃の1ヶ月〜2ヶ月分 | |

| ・仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料。 | 家賃の1ヶ月分 + 消費税 | |

| ・前家賃: 入居する月の家賃。 | 家賃の1ヶ月分 | |

| ・造作譲渡料: 居抜き物件の場合、前借主から設備や内装を買い取る費用。 | 数十万〜数千万円 | |

| 内装・設備投資費 | 店舗の内装工事や、事業に必要な設備を導入するための費用。 | 物件の状態や業種により大きく変動 |

| ・設計・デザイン費: 内装デザイナーに依頼する場合の費用。 | 工事費の10%〜15%程度 | |

| ・内装工事費: 壁、床、天井、電気、ガス、水道、空調、換気などの工事費用。 | スケルトン物件の場合、坪単価30万〜100万円以上 | |

| ・厨房設備費:(飲食店の場合)コンロ、シンク、冷蔵庫、フライヤーなど。 | 数百万〜数千万円 | |

| ・什器・備品費: テーブル、椅子、レジ、PC、食器、装飾品など。 | 数十万〜数百万円 | |

| 運転資金 | 開業直後から経営が軌道に乗るまでの間の運営費用。 | 最低でも月間経費の3ヶ月〜6ヶ月分 |

| ・仕入れ費: 商品や原材料の購入費用。 | ||

| ・人件費: スタッフの給与。 | ||

| ・家賃: 開業後の月々の家賃。 | ||

| ・水道光熱費: 電気、ガス、水道の料金。 | ||

| ・広告宣伝費: 集客のためのマーケティング費用。 | ||

| ・その他雑費: 通信費、消耗品費など。 |

これらの費用を詳細にリストアップし、総額がいくらになるかを算出します。その上で、自己資金でどれだけをまかない、不足分をどう調達するか(日本政策金融公庫の創業融資、制度融資、親族からの借入など)を検討します。

特に重要なのが運転資金です。 開業してすぐに売上が立つとは限りません。売上が安定するまでの数ヶ月間、赤字でも事業を継続できるだけの資金を確保しておくことが、廃業リスクを避けるための生命線となります。資金計画を立てることで、支払える家賃の上限が明確になり、無謀な物件契約を防ぐことができます。

希望エリアと物件条件を決める

事業計画と資金計画が固まったら、いよいよ具体的な物件の希望条件を整理します。この条件が、膨大な物件情報の中から候補を絞り込むためのフィルターとなります。希望条件は「必須条件」と「希望条件」に分けて優先順位をつけておくと、物件探しがスムーズに進みます。

【1. エリア】

- 最寄り駅・路線: ターゲット顧客が利用しやすい路線や駅はどこか。

- 駅からの距離: 徒歩何分圏内が理想か。業種によりますが、一般的には徒歩5分以内が望ましいとされます。

- エリアの特性: オフィス街、繁華街、住宅街、学生街、商店街など、コンセプトに合った雰囲気のエリアを選びます。実際に候補となる街を歩き、平日の昼、夜、休日の人の流れや客層を自分の目で確かめることが非常に重要です。

【2. 物件の物理的条件】

- 広さ(坪数・面積): 事業計画で算出した必要な席数や作業スペースから、最低限必要な広さを決めます。広すぎると家賃や光熱費が無駄になり、狭すぎるとオペレーションに支障をきたします。

- 階数: 1階路面店は視認性が高く集客に有利ですが、家賃が高くなる傾向があります。 一方、2階以上の空中階や地下は家賃が割安ですが、看板などで存在をアピールする工夫が必要です。目的来店型の業種(専門サロン、クリニックなど)であれば、空中階でも問題ない場合があります。

- 形状・間取り: 正方形に近い方がレイアウトの自由度が高いです。いびつな形や柱が多い物件は、デッドスペースが生まれやすいため注意が必要です。

- 外観・ファサード: 店舗の「顔」となる部分です。コンセプトに合ったデザインか、看板を設置できるスペースは十分にあるかを確認します。

【3. 賃貸条件】

- 家賃・共益費の上限: 資金計画で算出した、支払い可能な上限額を明確に設定します。

- 契約形態: 後述する「普通借家契約」か「定期借家契約」か。長期的な運営を考えるなら普通借家契約が望ましいです。

- 物件の種類: 初期費用を抑えたいなら「居抜き物件」、自由にレイアウトしたいなら「スケルトン物件」など、希望する物件タイプを決めます。

これらの条件をリストアップし、「これだけは譲れない」という必須条件と、「できれば満たしたい」という希望条件に分けて整理しておくことが、効率的な物件探しの鍵となります。 全ての希望を満たす完璧な物件はほとんど存在しません。どこを優先し、どこで妥協するかの判断基準をあらかじめ持っておくことが、理想の物件へと近づく第一歩です。

店舗物件の主な種類

店舗物件を探し始めると、「居抜き」「スケルトン」という言葉を必ず目にします。この2つは物件の状態を指す言葉で、それぞれに全く異なる特徴、メリット、デメリットがあります。どちらのタイプを選ぶかによって、初期費用、開業までのスケジュール、内装の自由度が大きく変わるため、自社の事業計画や資金計画に合ったタイプを慎重に選ぶ必要があります。ここでは、それぞれの特徴を詳しく解説します。

居抜き物件とは

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装、設備、什器などがそのまま残された状態で貸し出される物件のことです。 例えば、飲食店の居抜き物件であれば、厨房設備(コンロ、シンク、冷蔵庫など)、空調設備、排気ダクト、カウンター、テーブル、椅子などが残っている場合があります。

居抜き物件のメリット

- 初期費用を大幅に削減できる

最大のメリットは、内装工事費や設備購入費を大幅に抑えられる点です。特に飲食店の場合、厨房設備や排気・給水工事には数百万から一千万円以上の高額な費用がかかることも珍しくありません。居抜き物件であれば、これらの設備をそのまま(あるいは格安で)引き継げるため、開業資金を大幅に圧縮できます。圧縮できた資金を、運転資金や広告宣伝費に回すことも可能です。 - 開業までの期間を短縮できる

スケルトン物件から内装工事を行う場合、設計から工事完了まで数ヶ月かかるのが一般的です。一方、居抜き物件は既に内装や設備が整っているため、清掃や部分的な手直し、必要な備品の搬入だけで済む場合が多く、契約から最短1ヶ月程度でのスピード開業も可能です。 早く営業を開始できる分、家賃が発生するだけの「空家賃」の期間を短縮し、早期に収益化を目指せます。 - 前の店の顧客を引き継げる可能性がある

同業種の店舗だった場合、前の店の常連客が「新しい店はどうなっただろう?」と訪れてくれる可能性があります。立地や提供するサービスが良ければ、そのまま新しい店の顧客になってくれることも期待でき、開業当初の集客面で有利に働くことがあります。

居抜き物件のデメリットと注意点

- レイアウトの自由度が低い

既に内装や設備の配置が決まっているため、自分の店のコンセプトに合わせた自由なレイアウト設計が困難です。壁やカウンターの位置、厨房の広さなどが理想と異なる場合、大規模な改修が必要となり、かえって費用がかさむケースもあります。自分のコンセプトと、残された内装・設備がマッチしているかを慎重に見極める必要があります。 - 設備の老朽化・故障リスク

引き継いだ設備が古い場合、すぐに故障するリスクがあります。修理や買い替えに予期せぬ費用が発生することも少なくありません。内見時には、設備の製造年月日や動作状況を細かく確認し、必要であれば専門家(厨房設備業者など)に同行してもらい、状態をチェックしてもらうことをお勧めします。 - 造作譲渡料が発生する場合がある

残された内装や設備は、物件の所有者(大家)のものではなく、前のテナントの所有物であることが一般的です。この場合、前のテナントからこれらの「造作」を買い取るための「造作譲渡料」が発生します。譲渡料は交渉次第ですが、数十万円から、立地や設備の価値によっては数千万円に及ぶこともあります。譲渡される造作の内容と金額が見合っているか、冷静に判断する必要があります。 - 前の店の評判を引きずる可能性

もし前の店が衛生問題や悪い評判で閉店していた場合、そのマイナスイメージが新しい店にも影響を及ぼす可能性があります。開業前に、前の店の評判をインターネットなどでリサーチしておくことも重要です。

スケルトン物件とは

スケルトン物件とは、建物の構造体(床・壁・天井)がコンクリート打ちっ放しなどの状態になっており、内装や設備が何もない状態で貸し出される物件のことです。 「コンクリート躯体渡し」や「空き店舗」とも呼ばれます。ここから、電気、ガス、水道、空調、内装などを全てゼロから作り上げていくことになります。

スケルトン物件のメリット

- デザイン・レイアウトの自由度が非常に高い

最大のメリットは、自分の店のコンセプトに合わせて、完全にオリジナルの空間をゼロから創造できる点です。 壁の配置、床や壁の素材、照明、厨房の設計、客席のレイアウトなど、全てを理想通りに作り込めます。ブランドイメージを重視する店舗や、独自のオペレーションフローを持つ業種にとっては、この自由度の高さは大きな魅力です。 - 設備を全て新品で導入できる

自分で選んだ最新の設備を導入できるため、中古設備にありがちな故障リスクが低く、長期的に安心して使用できます。また、最新の省エネ性能の高い設備を選ぶことで、ランニングコストである水道光熱費の削減にも繋がります。 - 前の店のイメージに左右されない

ゼロから店舗を作り上げるため、前のテナントのイメージを引きずることはありません。完全に新しい店として、クリーンな状態でスタートを切ることができます。

スケルトン物件のデメリットと注意点

- 高額な初期費用がかかる

内装工事費、設備購入費の全てが自己負担となるため、居抜き物件に比べて初期費用は格段に高くなります。業種や規模にもよりますが、内装工事費だけでも坪単価30万円〜100万円以上かかることが一般的です。十分な資金計画が不可欠となります。 - 開業までに時間がかかる

設計会社の選定、デザインの打ち合わせ、見積もり、内装工事と、多くの工程を経るため、物件契約から開業までには最低でも3ヶ月〜半年、あるいはそれ以上の期間が必要です。その間の空家賃も発生するため、資金計画には余裕を持たせる必要があります。 - 退去時の原状回復費用が高額になる

退去時には、原則として入居時と同じ「スケルトン状態」に戻して返却する「原状回復義務」を負います。内装や設備の解体・撤去費用も高額になるため、出口戦略まで見据えておく必要があります。

| 比較項目 | 居抜き物件 | スケルトン物件 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 低い(造作譲渡料次第) | 高い |

| 開業までの期間 | 短い(最短1ヶ月程度) | 長い(3ヶ月〜半年以上) |

| レイアウトの自由度 | 低い | 高い |

| 設備の状況 | 中古(老朽化・故障リスクあり) | 新品(故障リスク低い) |

| 向いているケース | ・開業費用を抑えたい ・早く開業したい ・同業種での出店 |

・コンセプトやデザインにこだわりたい ・独自のオペレーションがある ・資金に余裕がある |

どちらのタイプが良い・悪いということではなく、自分の事業計画、コンセプト、資金力にどちらが適しているかを総合的に判断することが、失敗しない物件選びの鍵となります。

店舗物件の探し方7選

理想の店舗物件を見つけるためには、様々な情報源を駆使し、多角的にアプローチすることが重要です。一つの方法に固執せず、複数の方法を並行して進めることで、より良い物件に出会う確率が高まります。ここでは、代表的な7つの店舗物件の探し方について、それぞれの特徴、メリット、デメリットを解説します。

① 不動産情報サイトで探す

現在、最も手軽で一般的な探し方が、インターネットの不動産情報サイトを活用する方法です。店舗専門のポータルサイトも数多く存在し、スマートフォンやPCから24時間いつでも、希望のエリアや条件で物件を検索できます。

- メリット:

- 情報量が豊富: 全国各地の膨大な物件情報が掲載されており、エリア、家賃、広さ、駅からの距離、居抜き・スケルトンといった条件で簡単に絞り込み検索ができます。

- 手軽さ: 自宅や移動中に気軽に情報収集を始められるため、忙しい方でも効率的に物件探しを進められます。

- 比較検討が容易: 複数の物件の写真や条件を一覧で比較できるため、相場観を養うのに役立ちます。

- デメリット:

- 情報の鮮度: 人気物件はサイトに掲載される前に成約してしまうことがあります。また、掲載が終了した物件が残っている「おとり広告」の可能性もゼロではありません。

- 非公開物件は探せない: 不動産会社が抱える、一般には公開されていない「非公開物件(未公開物件)」の情報は得られません。

- 情報が限定的: サイト上の情報だけでは、物件の雰囲気や周辺環境の実態を正確に把握することは困難です。

この方法は、物件探しの初期段階で、希望エリアの家賃相場や物件の傾向を掴むための情報収集ツールとして非常に有効です。 気になる物件を見つけたら、すぐに問い合わせて次のアクションに移ることが重要です。

② 店舗専門の不動産会社に相談する

店舗物件を専門に扱う不動産会社に直接相談する方法です。これらの会社は、店舗開発に関する豊富な知識と経験、そして独自のネットワークを持っています。

- メリット:

- 専門的なアドバイス: 開業したい業種やコンセプトを伝えれば、プロの視点から最適な物件を提案してくれます。立地診断や事業計画に関するアドバイスをもらえることもあります。

- 非公開物件の情報: 不動産情報サイトには掲載されていない、優良な非公開物件を紹介してもらえる可能性が高いのが最大のメリットです。良い物件は、信頼できる顧客に優先的に紹介されることが多いため、良好な関係を築くことが重要です。

- 交渉力: 家賃や契約条件など、貸主との交渉を代行してくれるため、有利な条件で契約できる可能性があります。

- デメリット:

- 担当者との相性: 担当者の経験や力量、自分との相性によって、得られる情報の質やサポートが大きく変わることがあります。複数の会社や担当者と話してみて、信頼できるパートナーを見つけることが大切です。

- 営業エリア: 全国展開している会社もあれば、特定のエリアに特化している会社もあります。希望エリアの物件を扱っているか確認が必要です。

本気で開業を目指すのであれば、必須とも言える方法です。 自分の事業計画を熱意をもって伝え、良きパートナーとなる不動産会社を見つけましょう。

③ 地域の不動産会社を訪問する

希望するエリアが具体的に決まっている場合、その地域に根ざした不動産会社を直接訪問するのも非常に効果的です。いわゆる「街の不動産屋さん」です。

- メリット:

- 地域に密着した情報: その土地の大家さんとの長年の付き合いがあり、ネットには出てこない掘り出し物の物件情報を持っていることがあります。

- 詳細な周辺環境情報: 周辺の住民層、人の流れ、競合店の状況など、データだけでは分からないリアルな情報を教えてもらえます。

- 信頼関係の構築: 直接顔を合わせて話すことで、開業への熱意が伝わりやすく、親身に相談に乗ってくれる可能性が高まります。

- デメリット:

- 店舗物件に詳しくない場合がある: 住居専門で、事業用物件の扱いに慣れていない会社もあります。事前にウェブサイトなどで、事業用物件を扱っているか確認すると良いでしょう。

- 情報量: 大手の専門会社に比べると、扱っている物件の総数は少ない傾向があります。

希望エリアが絞れているなら、大手専門会社と並行して、地域の不動産会社にも足を運んでみることを強くお勧めします。

④ 開業したいエリアを歩いて探す

非常にアナログな方法ですが、効果は絶大です。開業したいエリアが決まったら、実際に自分の足でその街を歩き回ってみましょう。

- メリット:

- リアルな街の雰囲気を体感できる: 平日の昼、夜、土日など、時間帯や曜日を変えて何度も歩くことで、人の流れ、客層、街の活気などを肌で感じることができます。これは事業計画の精度を高める上でも非常に重要です。

- 「貸店舗」の貼り紙を発見できる: サイトや不動産会社に情報が出る前の、シャッターに貼られた「貸店舗」「テナント募集」の貼り紙を直接見つけられることがあります。これは最も早い情報入手の方法の一つです。

- 空きそうな店舗の予測: 「閉店セール」の張り紙がある店や、明らかに営業していない雰囲気の店など、近々空き物件になる可能性のある店舗を見つけられることもあります。

- デメリット:

- 時間と労力がかかる: 複数の候補エリアをくまなく歩くには、相応の時間と体力が必要です。

- 偶然性に左右される: 必ずしも良い物件が見つかるとは限らないため、他の方法と組み合わせることが前提となります。

机上のリサーチだけでなく、必ず現地に足を運び、五感で情報を収集する「フィールドワーク」は、立地選定で失敗しないための必須プロセスです。

⑤ 知人や友人から紹介してもらう

自身の人的ネットワークを活用する方法です。同業者や地域のコミュニティ、友人、知人など、あらゆる方面に「店舗物件を探している」と声をかけておきましょう。

- メリット:

- 信頼性の高い情報: 知人からの紹介であれば、信頼できる情報である可能性が高いです。

- 思わぬ掘り出し物: 不動産市場に出る前の、水面下で動いている物件情報をキャッチできることがあります。

- 有利な条件での契約: 紹介者との関係性によっては、比較的スムーズに話が進んだり、条件面で融通を利かせてもらえたりする可能性があります。

- デメリット:

- 受け身の方法: いつ情報が入ってくるか分からず、この方法だけに頼ることはできません。

- 断りにくい: 紹介してもらった手前、条件が合わなくても断りにくいという精神的なプレッシャーを感じることがあります。

他の探し方と並行して、常にアンテナを張っておくというスタンスで活用するのが良いでしょう。

⑥ フランチャイズ本部に相談する

フランチャイズ(FC)に加盟して開業する場合は、本部が物件探しをサポートしてくれます。

- メリット:

- 豊富なノウハウ: 本部は多数の店舗開発実績を持っており、その業態に最適な立地条件や物件の基準を熟知しています。立地診断のノウハウも蓄積されています。

- 交渉力と情報網: 本部が持つ不動産会社とのネットワークを活用でき、一般には出回らない物件情報を得られたり、有利な条件で契約できたりすることがあります。

- 手間が省ける: 物件探しから契約まで、本部のサポートを受けながら進められるため、開業者の負担が軽減されます。

- デメリット:

- 本部の意向が優先される: 最終的な決定権は本部にある場合が多く、必ずしも自分の希望通りの物件を選べるとは限りません。

- フランチャイズ加盟が前提: 当然ながら、そのフランチャイズに加盟することが条件となります。

フランチャイズでの開業を検討している場合は、物件開発における本部のサポート体制がどの程度手厚いのかを、加盟前にしっかりと確認することが重要です。

⑦ M&Aのマッチングサイトを活用する

近年増えているのが、店舗や事業そのものを売買するM&A(Mergers and Acquisitions)のマッチングサイトを活用する方法です。後継者不足などの理由で、黒字経営ながら閉店を考えている店舗を引き継ぐ形です。

- メリット:

- 収益性のある事業を引き継げる: 既に利益が出ている店舗を従業員や顧客ごと引き継げるため、開業初日から安定した収益が見込めます。

- 設備・内装が整っている: 営業中の店舗を引き継ぐため、居抜き物件と同様に初期投資を抑えられます。

- 許認可の引き継ぎ: 業種によっては、営業許可などをそのまま引き継げる場合があり、手続きの手間を省けます。

- デメリット:

- 買収資金が必要: 物件だけでなく事業そのものを買い取るため、造作譲渡料よりも高額な買収資金(営業権の対価など)が必要になります。

- 簿外債務などのリスク: 帳簿には表れない債務や、従業員とのトラブルなどを引き継いでしまうリスクがあります。専門家(会計士や弁護士)を交えたデューデリジェンス(資産査定)が不可欠です。

これは単なる物件探しではなく「事業承継」という側面が強いため、高度な専門知識が必要となりますが、成功すれば非常に大きなメリットがある選択肢の一つです。

物件探しから契約までの流れ

理想の物件候補を見つけてから、実際に鍵を受け取るまでには、いくつかの重要なステップがあります。このプロセスを理解しておくことで、落ち着いて手続きを進めることができ、思わぬトラブルを避けることにも繋がります。ここでは、物件探しから契約完了までの一般的な8つのステップを時系列で詳しく解説します。

ステップ1:物件を探し、問い合わせる

前章で紹介したような方法で物件情報を収集し、「これは」と思う物件が見つかったら、すぐに不動産会社に問い合わせます。人気物件はスピード勝負です。躊躇している間に他の人に先を越されてしまうことも少なくありません。

問い合わせの際は、電話やメールで「まだこの物件は紹介可能か」を確認します。可能であれば、その場で内見(物件を実際に見に行くこと)の予約を取り付けましょう。その際、自分の事業内容(業種、コンセプトなど)を簡単に伝えておくと、話がスムーズに進みます。 不動産会社側も、その物件が希望の業種で利用可能か(用途制限など)を事前に確認できるため、無駄足になるのを防げます。

ステップ2:物件を内見(現地調査)する

予約した日時に、不動産会社の担当者と待ち合わせて物件を実際に見に行きます。内見は、物件探しにおいて最も重要なプロセスの一つです。 写真や図面だけでは分からない情報を、五感をフルに使って確認します。

内見時には、後述する「失敗しないための7つのチェックリスト」で挙げる項目を、メジャーやカメラ、メモ帳などを持参して一つひとつ丹念にチェックします。広さや間取りはもちろん、天井の高さ、柱の位置、窓の大きさ、日当たり、設備の状況(電気・ガス・水道の容量、排気ダクトの有無など)、携帯電話の電波状況まで、細かく確認しましょう。

さらに、物件の中だけでなく、周辺環境の調査も必須です。 最寄り駅からの実際の道のり、人通りの量と客層(平日・休日、昼・夜で比較)、騒音や臭いの有無、近隣の店舗や競合店の状況などを自分の目で確かめます。

ステップ3:入居を申し込む

内見の結果、その物件を借りたいという意思が固まったら、不動産会社を通じて貸主(オーナー)に入居の申し込みを行います。この際、「入居申込書(テナント申込書)」という書類を提出するのが一般的です。

入居申込書には、主に以下の内容を記入します。

- 申込者(借主)の情報:

- 【法人の場合】会社名、所在地、代表者名、事業内容、資本金、設立年月日など

- 【個人の場合】氏名、住所、連絡先、職業、年収など

- 連帯保証人の情報: 氏名、住所、連絡先、勤務先、年収など

- 希望する契約条件: 希望賃料、契約期間、入居希望日など

- 事業計画書の添付: どのような事業を、どのような計画で行うのかを示す事業計画書の提出を求められることがほとんどです。これが審査の重要な判断材料となります。

申し込みは契約ではなく、あくまで「この物件を借りたいです」という意思表示です。 この段階ではまだキャンセルも可能ですが、安易な申し込みは貸主や不動産会社に迷惑をかけることになるため、真剣に検討した上で申し込むのがマナーです。

ステップ4:貸主による入居審査を受ける

入居申込書と提出書類(事業計画書、決算書、身分証明書など)を基に、貸主と保証会社が「この人に物件を貸しても問題ないか」を審査します。住居の賃貸に比べ、事業用物件の審査はより慎重に行われます。

主な審査のポイントは以下の通りです。

- 支払い能力: 安定して家賃を支払い続けられるか。事業計画の妥当性、自己資金の額、過去の実績、連帯保証人の信用力などが総合的に判断されます。

- 事業内容: その物件で計画している事業が問題なく行えるか。騒音や臭い、人の出入りなど、他のテナントや近隣住民に迷惑をかける可能性がないかが見られます。

- 信頼性・人柄: 面談が行われる場合もあり、貸主として安心して物件を貸せる人物かどうかも重要な要素です。

審査期間は、通常1週間から2週間程度かかります。この間、貸主や保証会社から本人確認や事業内容に関するヒアリングの連絡が入ることがあります。

ステップ5:契約条件を交渉する

無事に入居審査を通過したら、契約締結に向けて具体的な条件の交渉に入ります。交渉は不動産会社が間に入って進めてくれます。この段階で交渉できる可能性があるのは、主に以下のような項目です。

- 賃料(家賃): 大幅な減額は難しいことが多いですが、端数の切り捨てや、わずかな減額に応じてくれる可能性はあります。

- フリーレント: 入居後の一定期間(例:1ヶ月間)、家賃が無料になる特約です。内装工事期間中の家賃負担を軽減できるため、積極的に交渉したい項目です。

- 敷金・保証金: 減額交渉の対象となることがあります。

- 契約期間: 希望する運営期間に合わせて調整します。

- その他の特約: 看板の設置場所や大きさ、営業時間の制限など、細かい条件について確認・交渉します。

一度契約書にサインしてしまうと、後から条件を変更するのは非常に困難です。 疑問点や要望があれば、必ずこの段階で不動産会社に伝えて交渉してもらいましょう。

ステップ6:重要事項説明を受ける

契約条件が固まったら、賃貸借契約を結ぶ前に、宅地建物取引士(宅建士)から「重要事項説明」を受けます。これは法律で義務付けられている手続きで、物件や契約に関する非常に重要な内容が説明されます。

説明される内容は多岐にわたりますが、特に注意して確認すべきポイントは以下の通りです。

- 物件の表示(所在地、面積など)

- 登記された権利の種類・内容

- 法令に基づく制限(用途地域、建築基準法など)

- インフラの整備状況(電気・ガス・水道)

- 契約期間と更新に関する事項

- 賃料、敷金など金銭に関する事項

- 契約解除に関する事項

- 退去時の原状回復義務の範囲

専門用語が多く難しい内容ですが、分からない点はその場で必ず質問し、完全に理解・納得した上で進めることが極めて重要です。

ステップ7:賃貸借契約を結ぶ

重要事項説明の内容に納得したら、いよいよ「建物賃貸借契約書」に署名・捺印します。契約書は通常2通作成され、貸主と借主がそれぞれ1通ずつ保管します。

契約書に署名・捺印する前に、最終的な契約内容が、事前に合意した条件と相違ないかを再度自分の目で確認しましょう。特に、賃料、契約期間、特約事項(フリーレント、原状回復の範囲など)は念入りにチェックが必要です。

契約を締結すると法的な拘束力が生じ、一方的な解除はできなくなります。 ここが物件探しのゴールであり、事業主としての責任が始まるスタートラインです。

ステップ8:決済と物件の引き渡し

契約締結後、定められた期日までに契約金(保証金、礼金、仲介手数料、前家賃など)を指定の口座に振り込みます。入金が確認されると、いよいよ物件の鍵が引き渡されます。

鍵の引き渡し日(=入居可能日)から賃料が発生します。引き渡しを受けたら、すぐに内装工事や設備の搬入を開始できるよう、事前に工事業者などと段取りを組んでおくとスムーズです。これにて、一連の物件探しと契約のプロセスは完了となります。

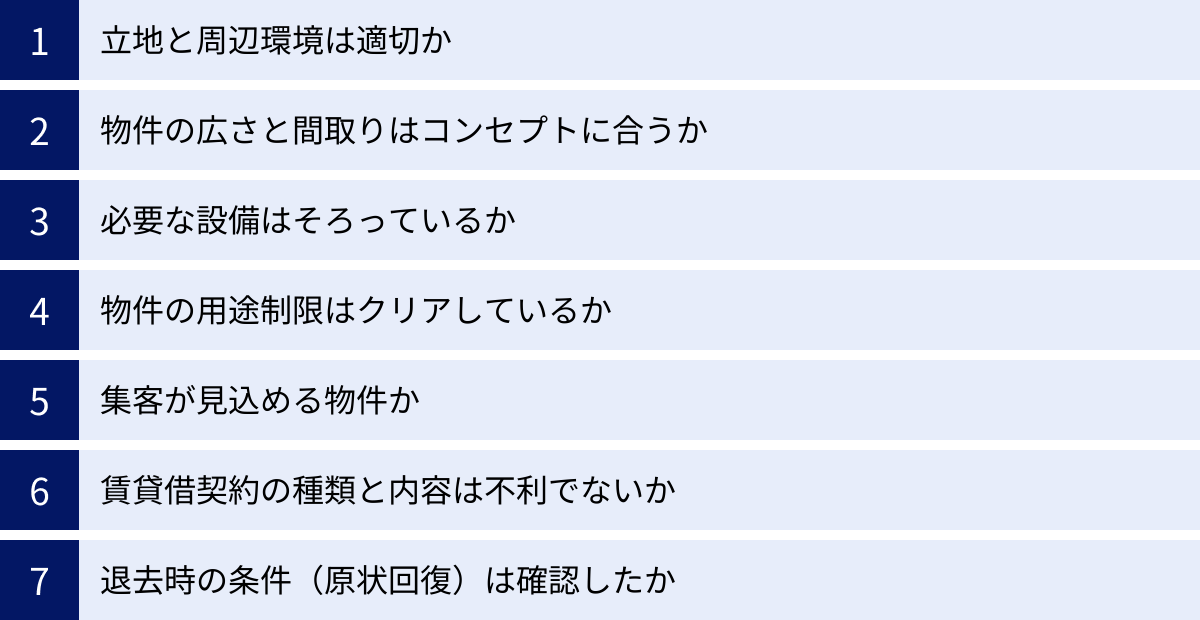

失敗しないための7つのチェックリスト

店舗物件探しは、事業の未来を左右する重要な投資です。魅力的に見える物件でも、見落としがあったために後から「こんなはずではなかった」と後悔するケースは後を絶ちません。契約書にサインする前に、冷静かつ客観的な視点で物件を評価することが不可欠です。ここでは、失敗を避けるために必ず確認すべき7つのチェックリストを、具体的な確認ポイントと共に詳しく解説します。

① 立地と周辺環境は適切か

立地は、一度決めたら後から変えることができない最も重要な要素です。 事業計画で定めたターゲット顧客が、本当にその場所にいるのか、そして店に来てくれるのかを徹底的に調査する必要があります。

アクセスと人通り

- 最寄り駅からの距離と経路: 実際に自分の足で歩いて、何分かかるか、道は分かりやすいか、坂道や暗い道はないかを確認します。ターゲット顧客がストレスなくたどり着けるかが重要です。

- 人通りの量と質(ターゲット層): 平日、休日、そしてランチタイム、夕方、夜間など、時間帯を変えて何度も現地を訪れ、通行人の量、年齢層、性別、雰囲気(急いでいるか、 leisurelyか)を観察します。 ターゲット顧客が、店の前をどのくらい通行しているかを目で見て確認することが不可欠です。

- 交通量と駐車場の有無: 車での来店が見込まれる業種の場合、前面道路の交通量、店の前への停車しやすさ、近隣のコインパーキングの有無と料金も重要なチェックポイントです。

周辺の店舗と競合店の状況

- 競合店の調査: 同じ業種の店舗が周辺にどれくらいあるか、その店の規模、価格帯、コンセプト、繁盛具合を調査します。競合が多すぎると価格競争に陥るリスクがありますが、一方で同業種が集まることで相乗効果が生まれるエリアもあります。自店がその中で勝ち抜けるだけの強みがあるかを冷静に分析します。

- 集客施設(アンカーテナント)の有無: 近くにスーパーマーケット、大型商業施設、役所、銀行、有名な大型店など、人々が集まる施設があるかを確認します。これらの施設の客層が自店のターゲットと一致していれば、ついで客の来店が期待できます。

- 嫌悪施設の有無: 近隣に騒音や臭い、治安の悪化を招く可能性のある施設(工場、風俗店、ゴミ処理場など)がないかを確認します。店舗のイメージダウンに繋がる可能性があります。

視認性(見つけやすさ)

- 物件の「見え方」: 店の前の道路の反対側や、少し離れた場所から物件がどのように見えるかを確認します。 街路樹や電柱、他の建物の陰になっていないか、看板を設置した場合に目立つかなどをチェックします。視認性が低いと、せっかく店の前を通っても存在に気づいてもらえず、機会損失に繋がります。特に、空中階や地下の物件は、地上に設置できる看板の大きさや場所に制限がないか、事前に確認が必須です。

② 物件の広さと間取りはコンセプトに合うか

図面上の面積(坪数)だけで判断するのは危険です。実際に内見し、空間を体感することが重要です。

- 有効面積の確認: 同じ坪数でも、室内に大きな柱があったり、壁が出っ張っていたり、形がいびつだったりすると、実際に使える「有効面積」は少なくなります。メジャーで実測し、デッドスペースがどれくらいあるかを確認しましょう。

- レイアウトのシミュレーション: 事業計画で考えた客席数、厨房やバックヤードの広さ、必要な動線が、その空間で本当に確保できるかを具体的にシミュレーションします。 厨房と客席のバランスは取れているか、スタッフが効率的に動けるか、お客様が快適に過ごせるかをイメージします。

- 天井の高さ: 天井が低いと圧迫感があり、空間が狭く感じられます。また、業種によっては天井内に太いダクトを通す必要があり、その結果、天井がさらに低くなることもあります。開放感を重視するコンセプトの場合は特に注意が必要です。

③ 必要な設備はそろっているか

特に飲食店や美容室など、専門的な設備を必要とする業種では、インフラ設備の確認が死活問題となります。

電気・ガス・水道の容量(インフラ)

- 電気容量: 使用する厨房機器や空調、照明などの総消費電力量を計算し、物件に引き込まれている電気容量(アンペア数)で足りるかを確認します。容量が不足している場合、増設工事が必要になりますが、建物全体の容量に上限があり、増設できないケースや、高額な工事費がかかる場合があります。必ず電力会社への確認が必要です。

- ガス種別と容量: 都市ガスかプロパンガスかを確認します。ガスの容量(号数)も、使用するガス機器に対して十分かを確認する必要があります。容量不足の場合、配管の引き直し工事が必要になることがあります。

- 給排水管の口径と位置: 厨房やトイレなど、水回り設備の配置を考え、給水管と排水管が適切な位置にあるか、また口径(太さ)が十分かを確認します。特に、油やゴミが多く出る飲食店では、排水管が詰まるのを防ぐための「グリストラップ」の設置が義務付けられていますが、その設置スペースがあるかも重要です。

空調・換気・防水などの設備状況

- 空調設備: 既に設置されている場合、正常に動作するか、製造年式はいつか、修理履歴はあるかを確認します。容量が店の広さに対して十分かもチェックしましょう。

- 換気・排気設備: 特に重飲食(焼肉、中華、揚げ物など)の場合、煙や臭いを外部に排出するための強力な排気ダクトが不可欠です。 ダクトがどこ(屋上など)まで伸びているか、近隣に排気が影響を与えないかを確認します。ダクトの新設には数百万円かかることもあり、建物の構造上設置できない場合もあります。

- 防水: 厨房やトイレなど、水を使用するエリアの床に防水処理が施されているかを確認します。防水が不十分だと、階下への漏水事故に繋がる重大なリスクがあります。

設備の所有者は誰か

居抜き物件の場合、残されている設備(エアコン、厨房機器など)の所有者が誰なのかを明確にする必要があります。貸主(大家)の所有物(「残置物」と呼ばれる)なのか、前のテナントの所有物(「造作」と呼ばれる)なのかによって、故障時の修理責任や撤去義務が変わってきます。 契約前に必ず書面で確認しましょう。

④ 物件の用途制限はクリアしているか

その建物がある地域には、都市計画法によって「用途地域」が定められており、建てられる建物の種類や用途が制限されています。例えば、「第一種低層住居専用地域」では、原則として店舗の営業はできません。また、物件の登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されている建物の用途が「事務所」や「共同住宅」の場合、飲食店などの営業ができない可能性があります。 不動産会社に確認し、計画している業種での営業が法的に問題ないかを必ず確認しましょう。

⑤ 集客が見込める物件か

立地が良くても、物件自体に集客を妨げる要因がないかを確認します。

- 間口の広さと入りやすさ: 店舗の「顔」であるファサード(正面)の間口は広い方が目立ち、開放感があります。入り口に段差はないか、ドアは入りやすいかなど、顧客目線でチェックします。

- 看板の設置場所と規制: 店舗の存在をアピールするための看板を、どこに、どのくらいの大きさで設置できるかを確認します。建物のルールや、地域の景観条例によって厳しい制限がある場合もあります。

- 物件の過去の履歴: 可能であれば、その物件で過去にどのような店舗が営業していて、なぜ閉店したのかを不動産会社や近隣の人に聞いてみましょう。もし、短期間で何度もテナントが入れ替わっているようなら、物件自体や立地に何らかの問題がある可能性があります。

⑥ 賃貸借契約の種類と内容は不利でないか

契約書は、貸主と借主の権利と義務を定めた重要な書類です。内容を十分に理解しないままサインすると、将来的に大きな不利益を被る可能性があります。

普通借家契約か定期借家契約か

| 契約の種類 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | 契約期間の定めはあるが、借主が希望すれば原則として更新が可能な契約。貸主からの解約には「正当事由」が必要。 | ・長期的に安定して営業できる ・借主の権利が強く保護されている |

・家賃が比較的高めに設定される傾向がある |

| 定期借家契約 | 契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了する契約。再契約できる保証はない。 | ・家賃が比較的安めに設定される傾向がある ・期間限定の出店などに利用しやすい |

・契約期間満了で退去しなければならないリスクがある ・多額の投資をしても回収できない可能性がある |

長期的な事業運営を考えているのであれば、原則として更新が可能な「普通借家契約」が望ましいです。 定期借家契約の場合は、再契約の可否や条件について、契約前に貸主の意向を確認しておくことが重要です。

造作譲渡契約の有無(居抜きの場合)

居抜き物件で、前のテナントから設備を買い取る場合、「造作譲渡契約」を別途結びます。その際は、譲渡される造作のリスト(何が含まれ、何が含まれないか)、それぞれの状態、譲渡金額、所有権がいつ移転するのかを、書面で明確にしておく必要があります。口約束はトラブルの元です。

⑦ 退去時の条件(原状回復)は確認したか

退去時に、物件をどの状態に戻して返却しなければならないのかという「原状回復義務」は、最もトラブルになりやすい項目の一つです。

- 原状回復の範囲: 「入居時と同じ状態に戻す」のが原則ですが、その「入居時」がスケルトン状態なのか、居抜きで引き継いだ時の内装状態なのかを契約書で明確に定義しておく必要があります。 スケルトン渡し・スケルトン返しが基本ですが、特約で「居抜きで借りて、居抜きで返す(次のテナントを見つける)」といった条件が定められている場合もあります。

- 通常損耗の扱い: 経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)が、原状回復の範囲に含まれるのかどうかも確認が必要です。特約で借主負担とされている場合、費用が高額になる可能性があります。

- 工事事業者の指定: 原状回復工事を行う業者を、貸主側が指定するのか、借主側が自由に選べるのかも確認しておきましょう。貸主指定の場合、費用が相場より高くなることがあります。

これらのチェックリストを一つひとつクリアしていくことで、物件選びの失敗リスクを大幅に減らすことができます。契約前の「ひと手間」が、将来の事業の安定に繋がるのです。

理想の店舗物件を見つけるためのコツ

数多くの物件情報の中から、本当に自分の事業に合った理想の一件を見つけ出すのは、根気と戦略が必要です。ただ待っているだけ、闇雲に探すだけでは、良い物件との出会いは訪れません。ここでは、成功確率を高めるための実践的なコツを4つ紹介します。

希望条件に優先順位をつける

物件探しを始める前の準備段階で、希望条件をリストアップしますが、その全てを100%満たす「完璧な物件」は、ほぼ存在しないと心得るべきです。特に都心部や人気エリアでは、理想の物件は競争率も高く、家賃も高騰しがちです。

そこで重要になるのが、リストアップした条件に「優先順位」をつけることです。

- 絶対に譲れない「必須条件(Must)」: これが満たされなければ事業が成り立たない、という最低限の条件です。例えば、「重飲食が可能であること」「必要な電気容量が確保できること」「家賃〇〇万円以内」など、事業の根幹に関わる項目がこれにあたります。

- できれば満たしたい「重要条件(Want)」: 事業の成功確率を高める上で、非常に重要度が高い条件です。「駅徒歩5分以内」「1階路面店であること」「近隣に強力な競合がいないこと」などが考えられます。

- 満たされていれば尚良い「希望条件(Nice to have)」: あれば嬉しいが、なくても他の要素でカバーできる、あるいは妥協できる条件です。「内装が綺麗」「角地であること」「理想的な間取り」などがこれにあたります。

このように条件を階層分けしておくことで、物件情報を評価する際の明確な判断基準ができます。100点の物件を探すのではなく、必須条件を満たした上で、重要条件をできるだけ多くクリアしている80点の物件を見つけ、工夫次第で100点に近づけていく、という発想が重要です。 優先順位が明確であれば、膨大な情報に惑わされることなく、スピーディーかつ的確な意思決定が可能になります。

物件の条件を絞りすぎない

優先順位付けと関連しますが、最初から条件を厳しく絞り込みすぎると、紹介される物件の数が極端に少なくなり、かえって機会を逃してしまうことがあります。

例えば、「〇〇駅の南口、徒歩3分以内の1階路面店で、20坪前後、家賃〇〇万円以下」とピンポイントで探し始めると、該当する物件はほとんど出てこないかもしれません。最初は、少し幅を持たせた条件で探し始めるのが得策です。

- エリアを広げる: 「〇〇駅」だけでなく、隣の駅や、同じ沿線で雰囲気の似ている他の駅まで範囲を広げてみる。

- 階数を広げる: 「1階路面店」だけでなく、「集客力のあるビルの2階」や「看板効果の高い地下1階」も視野に入れてみる。

- 広さの許容範囲を設ける: 「20坪前後」ではなく、「15坪〜25坪」のように幅を持たせる。少し狭くてもレイアウトの工夫で対応できないか、少し広くても家賃が手頃ならデッドスペースを有効活用できないかを検討します。

条件を少し緩めるだけで、思わぬ掘り出し物件に出会える可能性があります。 多くの物件情報に触れることで、エリアごとの家賃相場や物件の特性に対する理解も深まります。最初は広く網をかけ、徐々に絞り込んでいくアプローチが効果的です。固定観念に縛られず、「このエリアでこの業種は難しいだろう」と決めつけずに探してみることも大切です。

必ず複数の物件を比較検討する

最初に内見した物件が非常に魅力的に感じられると、「これを逃したら次はないかもしれない」と焦ってしまい、即決したくなる気持ちになることがあります。しかし、その判断は非常に危険です。

理想の物件を見つけるためには、必ず複数の物件を内見し、比較検討するプロセスを踏むことが不可欠です。 複数の物件を見ることで、以下のようなメリットが生まれます。

- 相場観が養われる: エリアごとの家賃、広さ、設備の状態などの相場が肌感覚で分かるようになります。これにより、提示されている家賃が妥当なのか、物件の状態が良いのか悪いのかを客観的に判断できるようになります。

- 物件の長所・短所が明確になる: 1つの物件だけを見ていると気づかないような長所や短所も、他の物件と比較することで初めて見えてきます。「A物件は駅に近いが、B物件の方が間口が広くて目立つ」「C物件は内装が古いが、D物件よりも家賃が5万円安い」といった具体的な比較を通じて、自分にとって何が最も重要なのかが再確認できます。

- 冷静な判断ができる: 比較対象があることで、一つの物件に対する思い込みや過大評価を防ぎ、冷静かつ客観的な視点で最終決定を下すことができます。

時間の制約がある場合でも、最低でも3件以上は内見することをお勧めします。比較検討の際には、事前に用意したチェックリストを基に各物件を点数化してみるなど、客観的な評価基準を設けるとより効果的です。

専門家である不動産会社を頼る

物件探しは孤独な戦いではありません。特に店舗物件は、住居探しとは比較にならないほど専門的な知識が求められます。立地診断、法規制、設備、契約条件など、一人で全てを完璧に把握するのは困難です。

そこで、店舗専門の不動産会社を、単なる物件紹介者としてではなく、事業成功のための「パートナー」として積極的に頼ることが成功の鍵となります。

- 事業計画を熱意をもって伝える: 「こんなお店をやりたい」というビジョンやコンセプト、事業計画を具体的に、そして熱意をもって伝えましょう。担当者は、あなたの本気度を理解することで、より親身になって協力してくれます。「この人のためなら、とっておきの非公開物件を紹介しよう」と思ってもらえるような関係を築くことが理想です。

- プロの意見を素直に聞く: 自分の希望を伝えることは重要ですが、時にはプロの視点からの厳しい意見にも耳を傾ける柔軟さが必要です。不動産会社の担当者は、数多くの開業と閉店の事例を見てきています。「そのエリアでその業種は難しいかもしれません」「その予算ではこの条件は厳しいです」といった客観的なアドバイスは、失敗のリスクを減らすための貴重な情報です。

- こまめにコミュニケーションを取る: 一度相談したきりではなく、定期的に連絡を取り、物件探しの進捗や考えの変化を共有しましょう。こまめなコミュニケーションを通じて、担当者も最新の情報を優先的に回してくれるようになります。

信頼できる不動産会社は、物件探しだけでなく、融資の相談、内装業者の紹介、契約交渉など、開業に至るまでの様々な場面で心強い味方となってくれます。良い物件を見つけることは、良い不動産会社の担当者を見つけることとほぼ同義であると言っても過言ではありません。

店舗物件探しに関するよくある質問

最後に、店舗物件探しを始める方が抱きがちな、よくある質問とその回答をまとめました。不安や疑問を解消し、スムーズな物件探しにお役立てください。

良い物件が見つかる時期はありますか?

住居用の賃貸物件ほど明確な繁忙期・閑散期はありませんが、店舗物件の市場にも一定の動きの傾向は見られます。

一般的に、企業の決算期や異動時期が集中する1月〜3月頃は、退去(閉店)する店舗が増えるため、物件情報が出やすい時期と言われています。企業のオフィス移転や店舗戦略の見直しに伴い、物件が市場に出てくるためです。この時期は物件の供給が増える一方で、新規開業を目指す人も動き出すため、競争も激しくなる可能性があります。

逆に、夏場の8月頃や年末の12月頃は、市場の動きが比較的落ち着く傾向にあります。この時期は物件の数は少ないかもしれませんが、ライバルも少ないため、じっくりと物件を探したり、交渉を進めたりしやすいという側面もあります。

しかし、これはあくまで一般的な傾向です。優良な物件は、時期に関係なく、空きが出ればすぐに次の借り手が見つかってしまいます。 そのため、「良い時期を待つ」という姿勢ではなく、開業を決意したらいつでも動けるように準備を整えておき、常にアンテナを張っておくことが最も重要です。 良い物件との出会いはタイミングと縁による部分が大きいため、年間を通じて情報収集を怠らないようにしましょう。

申し込みから入居までどのくらいかかりますか?

物件に申し込みをしてから、実際に鍵を受け取って入居できるまでの期間は、物件の種類や状況によって大きく異なります。

- 居抜き物件の場合:

内装や設備が既に整っているため、比較的スピーディーに進みます。申し込みから審査、契約、引き渡しまでは、おおよそ3週間〜1.5ヶ月程度が目安です。前のテナントとの造作譲渡の交渉がスムーズに進めば、さらに短縮される可能性もあります。清掃や軽微な手直しですぐに営業を開始できるのがメリットです。 - スケルトン物件の場合:

物件の引き渡し後に、ゼロから内装工事を行う必要があります。そのため、入居(=鍵の引き渡し)までの期間と、そこから実際にオープンできるまでの期間を分けて考える必要があります。- 申し込みから入居(鍵の引き渡し)まで: 審査や契約手続き自体は居抜き物件と大きく変わらず、約1ヶ月〜1.5ヶ月程度です。

- 入居からオープンまで: ここから内装工事が始まります。デザイン設計、工事業者の選定、実際の工事期間などを考慮すると、最低でも2ヶ月〜3ヶ月、大規模な工事であれば半年以上かかることも珍しくありません。

したがって、スケルトン物件で開業を考える場合は、申し込みからオープンまでトータルで4ヶ月〜半年以上の期間を見込んで、余裕を持ったスケジュールと資金計画を立てておくことが不可欠です。

保証金や礼金はどのくらいが相場ですか?

保証金(敷金)や礼金は、物件の立地、グレード、そして貸主の方針によって大きく変動するため、一概に「いくら」と言い切ることは難しいですが、一般的な相場観は存在します。

| 費用項目 | 概要 | 相場(目安) |

|---|---|---|

| 保証金(敷金) | 家賃滞納や物件損傷に備える担保金。退去時に原状回復費用などを差し引いて返還される。 | 家賃の3ヶ月〜10ヶ月分 (都心の一等地や大型商業施設などでは12ヶ月分以上になることも) |

| 礼金 | 貸主に対して支払う謝礼金。返還されない。 | 家賃の0ヶ月〜2ヶ月分 |

| 償却(敷引き) | 保証金の一部を、退去時に理由に関わらず返還しないという特約。 | 保証金の10%〜20%や、家賃の1〜2ヶ月分など。契約内容による。 |

保証金は、住居用物件(通常1〜2ヶ月分)と比較して、かなり高額になるのが一般的です。 これは、事業用物件の方が借主の倒産リスクや、退去時の原状回復費用が高額になるリスクを貸主が負うためです。特に、飲食店などの場合は内装の汚損や破損のリスクが高いため、保証金が高めに設定される傾向があります。

これらの初期費用は、物件取得費の中でも大きな割合を占めます。例えば、家賃50万円の物件で、保証金10ヶ月、礼金1ヶ月、仲介手数料1ヶ月、前家賃1ヶ月とすると、物件を借りるだけで以下のような費用がかかります。

- 保証金: 50万円 × 10ヶ月 = 500万円

- 礼金: 50万円 × 1ヶ月 = 50万円

- 仲介手数料: 50万円 × 1ヶ月 + 消費税 = 55万円

- 前家賃: 50万円 × 1ヶ月 = 50万円

- 合計: 655万円

このように、物件取得費だけで家賃の10倍以上の資金が必要になることも珍しくありません。 開業資金の計画を立てる際には、この点を十分に考慮しておく必要があります。