店舗を開業するにあたり、物件の「階層」は事業の成功を左右する極めて重要な要素です。中でも、多くの事業者が第一候補として検討するのが「1階店舗」ではないでしょうか。道行く人の目に留まりやすく、集客に有利なイメージがある一方で、賃料の高さや競争率の激しさといった課題も存在します。

本当に自分のビジネスにとって1階店舗は最適なのでしょうか。また、一言で1階店舗といっても、その種類や特性は様々です。物件選びで失敗しないためには、メリットとデメリットを正しく理解し、自社の業種や事業戦略との相性を見極める必要があります。

この記事では、1階店舗の基本的な定義から、空中階(2階以上)や地下店舗との比較、開業におけるメリット・デメリットを徹底的に解説します。さらに、業種別の向き不向きや、失敗しないための物件選びの具体的なポイント、おすすめの物件検索サイトまで、1階店舗に関する情報を網羅的にお届けします。

これから店舗開業を目指す方、移転を検討している事業者の方は、ぜひ本記事を参考にして、ご自身のビジネスを成功に導く最適な物件選びに役立ててください。

目次

1階店舗とは?路面店との違い

店舗物件を探し始めると、「1階店舗」や「路面店」といった言葉を頻繁に目にします。これらは似ているようで、実は厳密には異なる意味を持つため、その違いを正しく理解しておくことが物件選びの第一歩となります。この違いを把握しているかどうかで、集客戦略や予算計画が大きく変わってくるため、非常に重要です。

まず、「1階店舗」とは、その名の通り、建物の1階部分に位置する店舗全般を指す言葉です。非常に広義な表現であり、大通りに面した華やかな店舗から、ビルの奥まった場所にある静かな店舗まで、1階にあるものはすべて「1階店舗」に含まれます。

一方で、「路面店」は、1階店舗の中でも特に「道路(路面)に直接面しており、道路から直接出入りができる店舗」を指します。つまり、路面店は1階店舗の一種であり、より限定的なカテゴリーです。この関係性を整理すると、「すべての路面店は1階店舗ですが、すべての1階店舗が路面店とは限らない」ということになります。

この区別がなぜ重要かというと、店舗の「視認性」と「アプローチのしやすさ」に決定的な違いが生まれるからです。この違いは、集客力、ひいては売上に直結します。

具体的に、「路面店」と、路面店ではない「非路面店(1階店舗)」には、以下のような違いがあります。

路面店の特徴

- メリット:

- 圧倒的な視認性: 店舗が道路に直接面しているため、通行人の視界に自然と入ります。ファサード(建物の正面デザイン)全体が巨大な広告塔となり、店舗の存在やコンセプトを強力にアピールできます。

- 直接的なアプローチ: 道路からダイレクトに入店できるため、顧客は迷うことなく店舗にたどり着けます。「ふらっと立ち寄る」といった衝動的な来店(ウォークイン)を最も期待できる形態です。

- デザインの自由度: ファサード、看板、ショーウィンドウなどを比較的自由にデザインでき、ブランドイメージを演出しやすい傾向にあります。

- デメリット:

- 高額な賃料: 視認性と集客力の高さから需要が集中するため、同じ建物内の他の階層や、非路面の1階店舗と比較して賃料が最も高くなります。

- 競争率の高さ: 好立地の路面店は非常に人気が高く、空き物件が出にくいのが現状です。空きが出てもすぐに次のテナントが決まるため、情報収集のスピードと迅速な決断が求められます。

非路面店(1階)の特徴

- メリット:

- 比較的安価な賃料: 路面店に比べて視認性が劣る分、賃料が割安に設定されている場合があります。同じ1階でも、大通りから一本入った路地や、ビルの奥まった区画などは狙い目です。

- アクセスの容易さ: 路面店ではなくても、1階にあるため階段やエレベーターを使う必要がなく、物理的なアクセスのしやすさは確保されています。

- デメリット:

- 視認性の低さ: 道路から直接店舗が見えないため、存在に気づいてもらいにくいという課題があります。

- 集客の工夫が必要: 通行人に存在を知らせるための工夫が不可欠です。ビルの入り口や共有部分に設置できる看板の大きさやデザイン、設置場所に制約がないかなどを事前に確認する必要があります。WebサイトやSNSでの情報発信もより重要になります。

具体例を挙げると、駅前の大通りに面したカフェやアパレルショップは典型的な「路面店」です。一方、オフィスビルの1階ロビーの奥にあるコンビニエンスストアや、複数の店舗が入る商業ビルの通路に面した雑貨店などは、「非路面の1階店舗」に分類されます。どちらも1階にありますが、通行人からの見え方や集客の方法は大きく異なります。

このように、1階店舗を探す際には、それが「路面店」なのか、それとも「非路面店」なのかを明確に意識することが極めて重要です。自分のビジネスモデルが、不特定多数のウォークイン客を必要とするのか、それともWebや口コミによる目的来店が中心なのかを分析し、どちらのタイプの物件が適しているのかを判断しましょう。予算と集客戦略の両面からこの違いを理解することが、成功する店舗物件選びの基礎となります。

1階店舗で開業する4つのメリット

多くの事業者が1階店舗を望むのには、明確な理由があります。それは、ビジネスの根幹である「集客」と「売上」に直結する、強力なメリットが存在するからです。ここでは、1階店舗が持つ4つの主要なメリットについて、それぞれを深く掘り下げて解説します。

① 視認性が高く集客しやすい

1階店舗の最大のメリットは、何と言ってもその「視認性の高さ」にあります。 人は歩いている時、自然と目線の高さにあるものに注意が向きます。1階、特に道路に面した路面店は、この人間の習性に最も合致したロケーションであり、いわば「天然の広告塔」としての役割を果たします。

店舗の前を通りかかる人々は、意識せずともその店の存在を認識します。美しいディスプレイ、美味しそうな料理の写真、魅力的なキャッチコピーが書かれた看板などが視界に入れば、それがきっかけで興味を持ち、足を止めるかもしれません。これは、2階以上の空中階や地下の店舗では決して得られない、1階店舗だけの特権です。

この視認性の高さを活かすことで、多額の広告費をかけなくても、店舗の存在を地域の人々に広く認知させることが可能になります。例えば、通勤や通学で毎日店の前を通る人にとっては、繰り返し目にすることで無意識のうちに親近感が湧く「単純接触効果」が期待できます。そして、「今度行ってみよう」という潜在的な顧客を育成することにつながるのです。

具体例を考えてみましょう。

- カフェやベーカリー: 店内から漂うコーヒーやパンの香りに加え、外から見える店内の温かい雰囲気や、焼き立てのパンが並ぶ様子は、何より雄弁な広告です。

- アパレルショップ: ショーウィンドウに飾られた最新のコーディネートは、通行人のファッションへの関心を刺激し、「ちょっと試着してみたい」という気持ちを喚起します。

- クリニック: 「内科・小児科」といった分かりやすい看板が目立つ場所にあれば、急な体調不良の際に「あそこに病院があったな」とすぐに思い出してもらえます。

ただし、注意すべきは、1階にあるというだけで自動的に集客できるわけではないという点です。視認性の高さを最大限に活かすためには、通行人の足を止めるための工夫が不可欠です。定期的で魅力的なショーウィンドウのディスプレイ変更、手書きの温かみがあるA型看板の設置、夜間でも目立つ照明の工夫など、ファサードを常に魅力的に保つ努力が求められます。この努力を怠れば、せっかくの1階店舗というアドバンテージを活かしきれないことになります。

② ふらっと立ち寄る新規顧客を獲得しやすい

視認性の高さと密接に関連するのが、「ウォークイン客」、つまり特別な目的なく歩いていて「ふらっと立ち寄る」新規顧客を獲得しやすいというメリットです。

ビジネスにおける顧客は、大きく分けて2種類存在します。一つは、事前に店の情報を調べ、明確な目的を持って訪れる「目的来店客」。もう一つが、たまたま通りかかって店に興味を持ち、衝動的に入店する「ウォークイン客」です。

2階以上の空中階や地下の店舗は、その存在を知っている目的来店客がほとんどです。一方で、1階店舗は、この目的来店客に加えて、貴重なウォークイン客を取り込める可能性が格段に高まります。これは、事業の安定性にとって非常に大きな意味を持ちます。

ウォークイン客は、広告宣伝費をかけずに獲得できる、いわば「ボーナス」のような顧客層です。この層が一定数見込めることで、売上の下限が底上げされ、経営の安定につながります。また、予期せぬ来店から満足度の高い体験を提供できれば、その顧客がリピーターになったり、SNSや口コミで情報を拡散してくれたりすることで、新たな目的来店客を生み出す好循環も期待できます。

このメリットが特に顕著なのは、以下のような業種です。

- テイクアウト専門店: 昼食を探すオフィスワーカーや、夕食のおかずを探す主婦などが、手軽に利用できる1階店舗はまさに最適な立地です。

- コンビニエンスストアやドラッグストア: 日常的な「ついで買い」を誘発しやすく、ウォークイン客が売上の大半を占める業態です。

- 雑貨店や書店: 「何か面白いものはないかな」と探索する楽しみを提供するこれらの店舗は、衝動的な来店と購買を促しやすいビジネスモデルです。

1階店舗の集客力は、この「目的来店」と「ウォークイン」の2つのエンジンで駆動する点に強みがあります。 特に、開業初期で知名度が低い段階においては、このウォークイン客の存在が事業を軌道に乗せるための大きな助けとなるでしょう。

③ 入店の心理的ハードルが低い

店舗への入りやすさは、物理的な側面と心理的な側面の両方から考える必要があります。1階店舗は、この両方の側面において、顧客にとっての「入店のハードル」が最も低い階層と言えます。

まず物理的なハードルです。2階以上の店舗に行くには階段を上るか、エレベーターを待つ必要があります。地下の店舗も同様に階段を使わなければなりません。これは健常者にとっては些細なことかもしれませんが、高齢者、車椅子を利用する方、ベビーカーを押す親子連れなどにとっては、非常に大きな負担となります。1階店舗であれば、道路からそのままスムーズに入店できるため、こうした多様な客層を自然に受け入れることができるバリアフリーの観点からも大きなアドバンテージがあります。

次に心理的なハードルです。人は、中がどうなっているか分からない閉鎖的な空間に入ることに、無意識の不安や警戒心を抱きます。空中階や地下の店舗は、ドアを開けるまで中の様子が窺い知れないことが多く、「どんな雰囲気だろう」「場違いだったらどうしよう」といった不安を感じさせてしまう可能性があります。

その点、1階店舗、特にガラス張りの面積が大きい店舗は、外から店内の様子がよく見えます。顧客は、店内の明るさ、混雑具合、客層、スタッフの雰囲気などを確認した上で入店できるため、心理的な安心感が格段に高まります。この「入りやすさ」は、特に初めて訪れる顧客にとって、リピートを決定づける重要な要素となり得ます。

例えば、一人でカフェに入りたいと思った時、中の様子が見えず、重いドアが閉ざされている店よりも、明るく開放的で、楽しそうに過ごす人々の姿が見える店の方が、安心してドアを開けられるのではないでしょうか。

この「入店のしやすさ」は、店舗が提供する商品やサービス以前の、非常に根本的な競争力です。どんなに素晴らしい商品を用意していても、顧客が店に入ってくれなければ意味がありません。1階店舗が持つこの開放性とアクセシビリティは、より多くの人々を顧客に変えるための強力な武器となるのです。

④ 内外装の自由度が高い

店舗の外観や内装は、ブランドのコンセプトを伝え、顧客を引きつけるための重要な要素です。1階店舗、とりわけ路面店は、内外装のデザインにおける自由度が高いというメリットがあります。

まず外装(ファサード)についてです。店舗の顔であるファサードは、ブランドイメージを表現する最大のキャンバスです。1階路面店では、壁面の色をブランドカラーに塗装したり、特徴的な素材(木材、レンガ、タイルなど)を使用したり、大きな看板やネオンサインを設置したりと、比較的自由なデザインが可能です。夜間にライトアップを工夫すれば、昼間とは違った表情を演出し、街のランドマーク的な存在になることも夢ではありません。

また、店舗の前に小さなスペースがあれば、ウッドデッキを敷いてテラス席を設けたり、季節の花を飾るプランターを置いたり、マルシェのように商品を並べたりと、空間を立体的に活用することもできます。こうした演出は、2階以上の店舗では規約上難しかったり、物理的に不可能だったりする場合がほとんどです。

内装に関しても、1階店舗はメリットがあります。それは、大型の什器や設備の搬入・搬出が容易である点です。例えば、飲食店であれば大型の厨房機器、美容室であればシャンプー台、物販店であれば大型の陳列棚など、事業に必要な設備をスムーズに運び込むことができます。内装工事の際の資材の搬入・搬出も効率的に行えるため、工期の短縮やコスト削減につながる可能性もあります。

ただし、この「自由度の高さ」には注意点も伴います。建物の管理規約や、地域の景観条例などによって、看板のサイズや色、使用できる素材などに制限が設けられている場合があります。 特に、歴史的な街並みを保存しているエリアや、ブランドイメージを統一している商業ビルなどでは、厳しいルールが定められていることも少なくありません。契約前に、不動産会社やオーナーを通じて、内外装に関する制約事項を詳細に確認することが不可欠です。この確認を怠ると、思い描いていたデザインが実現できず、ブランド戦略に支障をきたすことになりかねません。

1階店舗で開業する3つのデメリット

多くのメリットを持つ1階店舗ですが、その魅力の裏返しとして、無視できないデメリットも存在します。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じておかなければ、事業計画が根底から覆されるリスクもあります。ここでは、1階店舗で開業する際に直面する主な3つのデメリットを詳しく解説します。

① 賃料(家賃)が高い傾向にある

1階店舗の最大のデメリットは、賃料(家 Yên)が他の階層に比べて著しく高い傾向にあることです。これは、これまで述べてきた視認性の高さや集客力といったメリットが、そのまま物件の経済的価値に反映されるためです。

不動産業界では、同じ建物内でも階層によって賃料の坪単価が異なります。一般的に、1階、特に人通りの多い路面店の坪単価は、2階以上の空中階や地下階に比べて1.5倍から2倍以上になることも珍しくありません。 例えば、2階の坪単価が2万円のビルで、1階の路面区画が4万円というケースはごく普通に存在します。

この高い賃料は、事業の損益構造に大きな影響を与えます。賃料は売上の変動に関わらず毎月発生する「固定費」です。この固定費が高いということは、それだけ多くの売上を上げなければ利益が出ない、つまり損益分岐点が高くなることを意味します。

開業当初は、売上が計画通りに伸びないことも十分に考えられます。その際に、高い家賃負担が重くのしかかり、資金繰りを急速に悪化させる大きなリスク要因となります。仮に、月々の家賃が10万円違えば、年間で120万円もの差になります。この金額は、広告宣伝費や人材採用、新たな設備投資など、事業を成長させるための様々な用途に使えるはずのお金です。

したがって、1階店舗を借りる際には、その高い賃料を支払ってでも、それ以上のリターン(売上・利益)が見込めるのかを冷静に、そしてシビアに判断する必要があります。「1階だから儲かるはず」といった安易な期待だけで契約するのは非常に危険です。綿密な事業計画と売上予測に基づき、無理のない資金計画を立てることが不可欠です。

この賃料問題をクリアするための対策としては、以下のような方法が考えられます。

- 立地の妥協: 最寄駅から少し離れた場所や、メインストリートから一本入った通りを選ぶことで、1階でも賃料を抑えられる可能性があります。

- 非路面店の検討: 必ずしも路面に面している必要がないビジネスモデルであれば、ビルの奥まった区画など、同じ1階でも割安な非路面店を視野に入れる。

- 居抜き物件の活用: 前のテナントの内装や設備を流用できる居抜き物件を選ぶことで、高額な初期投資を削減し、その分を運転資金に回す。

② 好条件の空き物件が少なく競争率が高い

賃料の高さと並ぶもう一つの大きなハードルが、好条件の1階店舗物件はそもそも市場に出回る数が少なく、出たとしてもすぐに申し込みが殺到し、競争率が非常に高いという点です。

多くの事業者が1階店舗を狙っているため、需要と供給のバランスが常に需要過多の状態にあります。特に、駅前や繁華街、商店街などの一等地にある路面店は「プラチナチケット」とも言える存在です。既存のテナントが退去する際も、その情報が一般の物件情報サイトに掲載される前に、不動産会社が抱える優良顧客や、既存の取引先へ水面下で情報が流れ、次の入居者が決まってしまうことも少なくありません。

運良く情報をキャッチできたとしても、安心はできません。魅力的な物件には、複数の事業者から同時に申し込みが入ることが日常茶飯事です。その場合、家賃の支払い能力(財務状況)はもちろんのこと、事業内容の将来性や実績、ブランドイメージなどが総合的に評価され、物件のオーナーや管理会社が入居者を選ぶ「選考会」のような形になることもあります。

このような厳しい競争を勝ち抜くためには、受け身の姿勢で物件を探していてはまず成功しません。以下のような能動的なアクションが求められます。

- 不動産会社との強固な関係構築: 複数の店舗専門の不動産会社に足を運び、自社の事業内容や希望条件を熱意をもって具体的に伝えましょう。「良い物件が出たら、真っ先に声をかけてもらえる」ような良好な関係を築くことが何よりも重要です。

- 事業計画書の準備: なぜこの場所で開業したいのか、どのような事業で地域に貢献できるのか、安定した収益を上げるための具体的な戦略は何か、といった内容を盛り込んだ質の高い事業計画書を常に準備しておきましょう。これは、オーナーに「この人になら安心して貸したい」と思わせるための強力な武器になります。

- 足で稼ぐ情報収集: 希望するエリアに頻繁に足を運び、自分の目で街の雰囲気を確認しながら、「テナント募集」の貼り紙がないか、空き店舗の兆候がないかをチェックする地道な努力も時には有効です。

好条件の1階店舗を手に入れるためには、情報戦を制し、迅速に決断できる準備を整えておくことが不可欠なのです。

③ セキュリティ対策が必要になる

1階店舗の「誰でもアクセスしやすい」というメリットは、裏を返せば「不審者もアクセスしやすい」というセキュリティ上のデメリットと表裏一体です。道路に直接面しているため、2階以上の店舗に比べて、空き巣、万引き、器物損壊、いたずらといった犯罪に巻き込まれるリスクが高まります。

具体的に想定されるリスクは多岐にわたります。

- 侵入盗: 夜間、シャッターをこじ開けられたり、窓ガラスを割られたりして店内に侵入され、現金や高価な商品を盗まれる被害。

- 万引き: 営業時間中、客を装って商品を盗まれる被害。出入り口が道路に近いため、犯人が逃走しやすいという側面もあります(特に物販店)。

- 器物損壊・いたずら: 店舗の壁やシャッターへの落書き、ショーウィンドウのガラスを傷つけられる、店舗前に置いた看板やのぼり旗、装飾品などを盗まれたり壊されたりする被害。

これらのリスクから店舗と資産を守るためには、相応のセキュリティ対策が必須となります。そして、その対策にはコストがかかります。

- 防犯カメラの設置: 店内だけでなく、店舗の入口や軒先など、外部の様子も録画できるように複数台設置することが望ましいです。

- 機械警備システムの導入: セコムやALSOKといった警備会社と契約し、センサーが異常を感知すると警備員が駆けつけてくれるサービス。月々の契約料が発生します。

- 防犯性能の高い設備の導入: 防犯ガラスや補助錠の設置、強化タイプのシャッターへの交換など、物理的な防御力を高める対策。

- 各種保険への加入: 万が一の被害に備え、盗難や損壊をカバーできる店舗総合保険や火災保険に加入しておくことも重要です。

これらのセキュリティ対策にかかる初期費用やランニングコストは、事業計画の段階で必要経費として予め計上しておく必要があります。 集客のメリットばかりに目を奪われ、防犯対策を怠ると、ある日突然大きな損失を被り、事業の継続が困難になる可能性すらあることを肝に銘じておきましょう。

【業種別】1階店舗の向き不向き

1階店舗が持つメリット・デメリットを理解した上で、次に考えるべきは「自分の事業は、本当に1階店舗に向いているのか?」という点です。すべての業種にとって1階が最適解とは限りません。むしろ、業種やビジネスモデルによっては、あえて2階以上の空中階や地下を選ぶ方が、事業戦略上、合理的であるケースも多く存在します。ここでは、どのような業種が1階店舗に向いているのか、逆に向いていないのかを具体的に解説します。

1階店舗に向いている業種

一般的に、不特定多数の「ウォークイン客(衝動来店)」の獲得が売上に大きく貢献する業種や、利用者のアクセシビリティ(来店のしやすさ)が極めて重要な業種は、1階店舗との相性が非常に良いと言えます。

飲食店(カフェ・テイクアウトなど)

飲食店は、1階店舗のメリットを最も享受できる代表的な業種です。特に、カフェ、ベーカリー、ラーメン店、ファストフード、各種テイクアウト専門店などは、「通りがかりの集客」が売上の生命線となります。

ランチを探すオフィスワーカー、休憩場所を探す買い物客、小腹を満たしたい学生などが、店の外観やメニュー、店内の雰囲気に惹かれて入店するケースが非常に多いからです。ガラス張りの店舗で中の賑わいを見せたり、テラス席で開放感を演出したりすることで、入店のハードルはさらに下がります。また、テイクアウト業態にとっては、顧客が気軽に立ち寄り、商品を素早く受け取れる1階という立地は、ほぼ必須条件と言えるでしょう。

小売店・物販店

アパレル、雑貨店、コンビニエンスストア、ドラッグストア、書店、生花店といった小売・物販店も、1階店舗が非常に有利に働きます。これらの業種では、商品を顧客の目に触れさせることが購買の第一歩です。

路面店のショーウィンドウは、まさに「物言わぬセールスマン」です。季節やトレンドに合わせてディスプレイされた商品は、通行人の足を止め、購買意欲を刺激します。目的なく歩いていた人が、魅力的な商品を見つけて衝動的に購入する「ついで買い」を誘発しやすいのも1階店舗の大きな強みです。特に、単価が比較的低く、日常的に利用される商品を扱う店舗ほど、その恩恵は大きくなります。

クリニック・薬局

内科、小児科、整形外科、耳鼻咽喉科といった地域密着型のクリニックや、それに隣接する調剤薬局は、1階にあることが極めて重要です。なぜなら、利用者の多くが体調の優れない方、高齢者、小さなお子様連れなど、移動に困難を伴う人々だからです。

階段の上り下りという物理的な負担がないことは、患者にとって「通いやすさ」に直結し、クリニック選びの重要な要素となります。また、地域住民にとって場所が分かりやすく、認知されやすいという視認性の高さも、「かかりつけ医」としての役割を果たす上で大きなメリットになります。バリアフリー設計を実現しやすい点も、社会的な要請に応える上で重要です。

1階店舗にあまり向いていない業種

一方で、1階店舗の特性である「高い視認性」や「ウォークイン客の多さ」が、必ずしもプラスに働かない業種も存在します。高い賃料を払ってまで1階に出店する必要性が低い、あるいはむしろ避けるべきケースもあります。

専門性が高く目的来店が中心の業種

顧客が事前にインターネットや口コミで情報を収集し、明確な目的を持って来店する「目的来店」が100%に近い業種は、1階店舗にこだわる必要性は低いかもしれません。なぜなら、高い賃料を払って不特定多数にアピールしても、それが直接的な売上増に繋がりにくいからです。

例えば、完全予約制のパーソナルトレーニングジム、高度な技術を教えるプログラミングスクール、特定の資格取得を目指す予備校、弁護士や税理士などの士業事務所、デザイン事務所などがこれに該当します。これらの業種は、ウォークイン客を期待するよりも、Webマーケティングや紹介制度を強化し、賃料の安い2階以上の空中階でコストを抑え、その分をサービスの質や広告費に投資する方が、はるかに合理的な経営判断と言えるでしょう。

静かな環境が求められる高単価な業種

1階店舗は道路に面しているため、車の走行音やクラクション、通行人の話し声といった騒音が店内に伝わりやすいという側面があります。そのため、顧客がサービスを受ける上で「静粛性」や「プライバシー」を重視する高単価な業種には、あまり向いていません。

例えば、心身ともにリラックスすることが求められる高級エステサロンやリラクゼーションサロン、マッサージ店、落ち着いた環境でじっくりと話を聞く必要があるカウンセリングルーム、特別な空間で購買体験を提供する高級オーダースーツ店などが挙げられます。こうした業種では、騒がしい1階よりも、外部の喧騒から隔離された空中階の方が、顧客満足度を高め、ブランドイメージを維持する上で適しています。

「隠れ家」のような雰囲気を重視する業種

店舗のコンセプトとして、あえて「知る人ぞ知る」という特別感や「隠れ家」的な雰囲気を打ち出したい場合、視認性が高く誰もが簡単に見つけられる1階路面店は、そのコンセプトと真っ向から対立してしまいます。

例えば、看板も出さずに営業する会員制のバー、特定のニッチな趣味を持つ人々が集うコミュニティカフェ、オーナーの審美眼で選び抜かれた商品を扱うこだわりのセレクトショップなどです。こうした店舗にとっては、「見つけにくさ」や「たどり着くまでのプロセス」も、顧客が楽しむ付加価値の一部となります。そのため、あえて人通りの少ない路地裏の2階や、重厚な扉の先にある地下などを選ぶことで、その世界観をより強固に演出し、ターゲット顧客の心を掴むことができるのです。

【階層別比較】空中階・地下店舗との違い

1階店舗のメリット・デメリットをより深く理解するためには、他の階層、すなわち2階以上の「空中階」と「地下店舗」との比較が不可欠です。それぞれの階層が持つ独自の特徴を知ることで、自社のビジネスにとって本当に最適な場所はどこなのか、より広い視野で物件を検討できるようになります。

まずは、各階層の主な特徴を表で比較してみましょう。

| 階層 | メリット | デメリット | 向いている業種 |

|---|---|---|---|

| 1階 | ・視認性が高く集客しやすい ・新規顧客(ウォークイン)を獲得しやすい ・入店への物理的・心理的ハードルが低い ・内外装のデザイン自由度が高い |

・賃料が非常に高い傾向にある ・好物件の競争率が激しい ・騒音やセキュリティ面での対策が必要 |

飲食店(カフェ、テイクアウト)、小売店、クリニック、薬局など |

| 空中階 (2階以上) | ・賃料が1階に比べて安い ・比較的静かな環境を確保しやすい ・プライバシーを重視する業種に向く ・場所によっては眺望が良い |

・視認性が低く、存在に気づかれにくい ・ウォークイン客の獲得は困難 ・階段やエレベーターなど入店へのハードルがある |

美容室、エステ・ネイルサロン、学習塾、専門クリニック、オフィスなど |

| 地下店舗 | ・賃料が最も安い傾向にある ・防音性に優れ、音漏れしにくい ・「隠れ家」的な特別な雰囲気を演出しやすい ・外光を遮断できる |

・視認性が極めて低く、集客難易度が最も高い ・湿気やカビ、浸水のリスクがある ・閉塞感を与えやすい ・携帯電話の電波が届きにくい場合がある |

バー、ライブハウス、レストラン(ディナー)、写真スタジオ、倉庫など |

空中階(2階以上)店舗の特徴

空中階店舗の最大の魅力は、1階に比べて賃料が大幅に安くなることによるコストメリットです。特に3階、4階と階が上がるにつれて賃料は安くなる傾向にあります。このコスト削減効果は絶大で、浮いた資金を広告宣伝費、内装の充実、人材の確保、商品開発など、事業成長のための戦略的な投資に回すことができます。

また、道路の喧騒から離れるため、比較的静かで落ち着いた環境を確保しやすいのも大きなメリットです。これは、施術やカウンセリングに集中できる環境が必要な美容室、エステサロン、ネイルサロン、クリニック(特に心療内科や美容外科などプライバシーが重視される科目)や、生徒が学習に集中する必要がある学習塾や各種スクールにとって、非常に重要な要素となります。

一方で、空中階の最大の課題は「集客」です。視認性が低いため、存在を知ってもらうための積極的な努力が不可欠です。空中階で成功するための鍵は、顧客に「わざわざ階段やエレベーターを使ってでも行きたい」と思わせるだけの強力な「目的」を提供できるかどうかにかかっています。卓越した技術、独自のサービス、圧倒的なコストパフォーマンス、カリスマ性のあるスタッフなど、他にはない明確な強みを打ち出す必要があります。

集客のためには、WebサイトやSNSでの情報発信、オンライン広告、チラシのポスティングといった空中戦・地上戦を組み合わせた戦略が必須です。また、1階のビル入口部分に、どれだけ分かりやすく魅力的な看板を設置できるかも生命線となります。内見時には、看板の設置場所やサイズに関する規約を必ず確認しましょう。さらに、エレベーターの有無は集客に大きく影響します。特に3階以上の物件でエレベーターがない場合、客層が著しく限定されるため、よほどの理由がない限り避けるのが賢明です。

地下店舗の特徴

地下店舗は、最も賃料が安く、初期投資を大幅に抑えられる可能性を秘めた選択肢です。このコストメリットを活かして、内装や設備に思い切り投資し、独自の空間を創り上げることも可能です。

地下空間の特性を活かすことで、地上にはない独特の「隠れ家的」「非日常的」な雰囲気を演出できます。外光が完全に遮断されるため、照明計画を自由にコントロールでき、ドラマチックな空間やムーディーな空間を創りやすいのです。これは、落ち着いた雰囲気で食事や会話を楽しむディナー主体のレストランや、大人の隠れ家といったコンセプトのバーなどに最適です。

また、土やコンクリートに囲まれているため防音性に優れている点も大きな特徴です。これにより、周囲への音漏れを気にせず、大音量で音楽を流すライブハウスやクラブ、音楽スタジオ、カラオケボックスといった業種には、まさにうってつけの環境と言えます。

しかし、地下店舗には特有のデメリットも多く、細心の注意が必要です。まず、視認性はゼロに等しく、集客の難易度は全階層の中で最も高くなります。1階の入口に置ける看板が唯一の道しるべとなるため、その表現力が問われます。

さらに、物理的な環境の問題も無視できません。空気の流れが滞りやすく、湿気がこもりやすいため、強力な換気設備の設置や、カビ対策が必須です。大雨の際には浸水のリスクも考慮しなければなりません。また、携帯電話の電波が届きにくいケースも多く、顧客満足度の低下や、キャッシュレス決済が使えないといったトラブルにつながる可能性もあります。内見時には、換気設備の性能や、自分の携帯キャリアの電波状況を必ず確認しましょう。閉塞感を和らげるために、天井の高さや内装の色使い、鏡の配置などを工夫することも重要です。

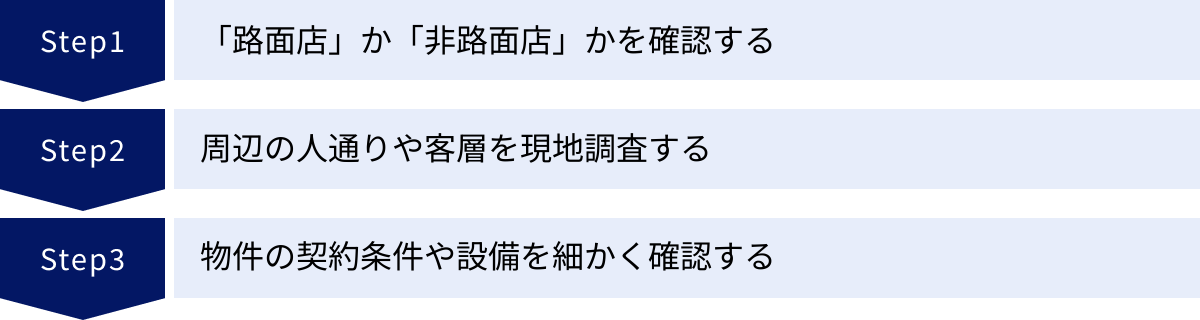

失敗しない!1階店舗物件を選ぶ際の3つのポイント

「1階店舗」というだけで、その物件が必ずしも成功を約束してくれるわけではありません。契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、物件を決定する前に必ずチェックすべき重要なポイントがいくつかあります。ここでは、数多くの物件の中から本当に価値のある一軒を見つけ出すための、3つの実践的なポイントを解説します。

① 「路面店」か「非路面店」かを確認する

物件情報サイトでは、どちらも「1階」という同じカテゴリーで表示されていることが多いため、この違いを見落としがちです。しかし、冒頭で解説した通り、道路から直接見える「路面店」と、ビルの奥まった場所などにある「非路面店」とでは、集客力に天と地ほどの差が生まれる可能性があります。

物件資料や図面だけを見て判断するのではなく、必ず現地に足を運び、自分の目で確認することが不可欠です。その際は、以下の2つの視点を持つことが重要です。

- 通行人からの「視認性」チェック:

物件の前の道路に立ち、様々な角度から店舗がどのように見えるかを確認します。ただ「見える」だけでなく、「魅力的に見えるか」「何の店かすぐに分かるか」がポイントです。街路樹の枝葉、電柱や交通標識、近隣店舗の大きな看板など、視界を遮る障害物がないかを注意深く観察しましょう。特に、メインターゲットが歩くであろう道路の反対側からどのように見えるかは重要なチェック項目です。 - 顧客の「動線」チェック:

最寄り駅やバス停、主要な商業施設、大規模なオフィスビルなど、集客の起点となる場所から物件までの道のりを、実際に自分の足で歩いてみましょう。人々が自然に流れてくる「動線上」に物件があるのか、それとも意識して曲がらなければたどり着けない「動線から外れた」場所にあるのかを体感します。動線から外れている場合は、角地に誘導看板を設置できるかなど、追加の対策が必要になります。

自分のビジネスモデルが、不特定多数のウォークイン客をどれだけ必要とするかを冷静に分析し、その集客目標を達成するために「路面店」であることが必須なのか、それとも多少視認性が劣る「非路面店」でも、看板やWebでの集客でカバーできるのかを判断しましょう。この見極めが、適正な賃料の物件を選ぶ上での重要な基準となります。

② 周辺の人通りや客層を現地調査する

物件の良し悪しは、建物そのものだけで決まるわけではありません。その物件が位置する「街」との相性が極めて重要です。どれだけ立派な店舗を構えても、自社のターゲットとなる顧客がそのエリアを歩いていなければ、ビジネスは成り立ちません。

現地調査で確認すべきは、人通りの単純な「量」だけではありません。それ以上に重要なのが、人通りの「質」、つまり「客層」です。

この「量」と「質」を正確に把握するためには、一度だけの調査では不十分です。以下のポイントを参考に、時間帯や曜日を変えて、複数回にわたって地道な調査を行うことを強く推奨します。

- 時間帯別の調査: 平日の朝(通勤・通学)、昼(ランチタイム)、夕方(帰宅・買い物)、夜(ディナー・飲み会)。そして、休日の昼間と夜。それぞれの時間帯で、街の雰囲気や歩いている人々の層がどのように変化するのかを観察します。例えば、平日の昼はオフィスワーカーで賑わうが、休日は閑散とするオフィス街など、エリアによって特性は大きく異なります。

- ターゲット層の観察: 自社のメインターゲット(例:20代のカップル、ベビーカーを押すファミリー層、富裕層のマダムなど)が、実際にそのエリアをどの程度歩いているのかを自分の目で確認します。

- 競合店・繁盛店の分析: 周辺にある同業種の競合店が、どの程度繁盛しているのかを観察します。もし繁盛していれば、そのエリアに自社のビジネスに対する需要が存在する証拠と捉えられます。また、異業種でも繁盛している店舗があれば、その店がどのような客層を惹きつけているのかを分析することで、エリアの特性をより深く理解できます。

- 周辺施設の確認: 駅や商業施設、オフィスビル、大学、大規模マンションといった集客にプラスに働く「マグネット施設」の存在を確認します。逆に、自社のブランドイメージにそぐわない施設や、いわゆる嫌悪施設が近くにないかもチェックしておきましょう。

この地道な現地調査こそが、データだけでは分からない「生きた情報」を手に入れるための最も確実な方法であり、出店後の成功確率を大きく左右するのです。

③ 物件の契約条件や設備を細かく確認する

立地や周辺環境が理想的であっても、物件自体のハード面(設備)やソフト面(契約条件)に問題があれば、開業後に深刻なトラブルや想定外の出費に見舞われることになります。契約書にサインする前に、以下の項目を一つひとつ、納得がいくまで確認しましょう。

看板の設置ルール

1階店舗の視認性を最大限に活かすためには、効果的な看板の設置が不可欠です。しかし、設置できる看板の種類(壁面看板、袖看板、置き看板など)、サイズ、デザイン、色、設置可能な場所などが、ビルの管理規約や地域の景観条例によって厳しく制限されているケースが多々あります。特に、デザイン性の高いビルや歴史的な街並みの中では、非常に細かいルールが定められていることがあります。「これくらいの看板は出せるだろう」という思い込みは禁物です。契約前に、オーナーや管理会社に対し、「どのような看板を、どこに、どのくらいの大きさで設置可能か」を具体的に確認し、可能であれば書面で回答をもらうようにしましょう。

インフラ(電気・ガス・水道)の容量

特に飲食店を開業する場合、インフラ設備の確認は死活問題となります。

- 電気: 多くの厨房機器を同時に使用するためには、十分な電気容量(アンペア数)が必要です。容量が不足している場合、増設工事が可能か、その費用負担はオーナーとテナントのどちらになるのかを確認する必要があります。

- ガス: 都市ガスか、割高なプロパンガスかを確認します。また、使用したい厨房機器に対応できるガスの口径(ガスメーターの号数)があるかも重要です.

- 給排水設備: 厨房を作る場合、シンクの数や食洗機の導入に合わせて、適切な位置に十分な口径の給排水管があるかを確認します。また、自治体の条例で設置が義務付けられているグリストラップ(油脂分離阻集器)が設置済みか、新たに設置できるスペースがあるかは、飲食店にとって最重要のチェックポイントです。これらのインフラ工事は非常に高額になる可能性があるため、事前の確認が不可欠です。

搬入・搬出経路

日々の商品の納品や、開店前の内装工事、大型什器の搬入など、スムーズな搬入・搬出経路が確保されているかを確認します。店舗の正面入口以外に、裏口や通用口はあるか。物件の近くに、納品業者のトラックを短時間でも停車させられるスペースはあるか。これらの確認を怠ると、日々のオペレーションに大きな支障をきたすことになります。

内装工事の制限

物件を借りて内装工事を行う際、工事の範囲は「工事区分」によって定められています。これは、工事の責任と費用負担を明確にするためのルールで、一般的に以下の3つに分類されます。

- A工事: 建物の構造に関わる部分の工事。オーナーの費用と責任で、オーナー指定の業者が行う。

- B工事: テナントの要望で行うが、建物の基本性能に影響する工事(空調、防災設備など)。オーナー指定の業者しか使えず、費用はテナントが負担する。

- C工事: テナントが費用と責任をすべて負い、自由に業者を選んで行える内装仕上げなどの工事。

注意すべきは「B工事」の範囲です。この範囲が広いと、テナント側で相見積もりを取ることができず、工事業者に言い値で工事を発注せざるを得なくなり、内装工事費が高騰する原因となります。契約前に、どこまでがB工事で、どこからがC工事なのか、その区分を明確に確認することが非常に重要です。また、退去時の「原状回復義務」がどこまでの範囲を指すのか(スケルトン返しなのか、入居時の状態に戻すのか)も、契約書で必ず確認しましょう。

1階店舗物件を探せるおすすめサイト5選

理想の1階店舗を見つけるためには、効率的な情報収集が欠かせません。現在では、インターネット上に数多くの事業用物件専門のポータルサイトが存在し、エリアや業種、賃料などの条件で手軽に物件を検索できます。ここでは、それぞれに特徴のある代表的な物件検索サイトを5つご紹介します。複数のサイトを併用し、それぞれの強みを活かすことで、より多くの選択肢から最適な物件を見つけ出すことが可能になります。

| サイト名 | 特徴 | 主な掲載物件 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| テンポスドットコム | ・飲食店に特化した物件情報 ・居抜き物件が非常に豊富 ・厨房機器販売のノウハウを活かした開業支援 |

飲食店(居抜き・スケルトン) | 飲食店、特に居抜きでの開業を考えている人、初期費用を抑えたい人 |

| at home(アットホーム) | ・全国規模で掲載物件数が圧倒的に多い ・飲食店から物販、事務所まで多様な業種に対応 ・詳細な検索条件での絞り込みが可能 |

全業種(店舗、事務所、倉庫など) | 幅広い選択肢からじっくり比較検討したい人、地方都市で物件を探している人 |

| SUUMO(スーモ)テナント | ・知名度が高く、直感的で使いやすいUI ・幅広い業種に対応 ・開業ノウハウなどのコンテンツが充実 |

全業種(店舗、事務所など) | 初めて店舗探しをする人、スマホアプリで手軽に探したい人 |

| 居抜き市場 | ・居抜き物件に特化した専門サイト ・造作譲渡の価格交渉などもサポート ・物件ごとの詳細なレポートが充実 |

居抜き物件全般(特に飲食店、美容室) | 開業コストを抑えたい人、居抜き物件に絞って効率的に探したい人 |

| 店舗そのままオークション | ・独自のオークション形式で内装・設備を継承 ・造作を無償で引き継げる可能性も ・閉店・退去する側も利用できるマッチングサービス |

居抜き物件全般 | とにかく初期費用を劇的に抑えたい人、交渉力に自信がある人 |

① テンポスドットコム

飲食店向けの厨房機器販売で業界最大手の「テンポスバスターズ」が運営する、飲食店に特化した物件情報サイトです。最大の強みは、その専門性にあります。掲載されている物件は飲食店向けが中心で、特に内装や設備をそのまま引き継げる「居抜き物件」の情報が非常に豊富です。厨房機器に関する深い知見を活かし、物件情報に加えて、必要な厨房設備の提案やレイアウト相談、さらには資金調達のサポートまで、飲食店の開業をトータルで支援するサービスを展開しています。(参照:テンポスドットコム公式サイト)

これから飲食店を開業しようと考えている方、特に初期投資を抑えたい方にとっては、物件探しから開業準備までをワンストップで相談できる、心強いパートナーとなるでしょう。

② at home(アットホーム)

全国の不動産会社が加盟する、日本最大級の不動産情報ネットワークを誇るサイトです。その魅力は、何と言っても掲載物件数の圧倒的な多さと、全国を網羅するエリアカバー率の高さにあります。住居用のイメージが強いかもしれませんが、事業用の「貸店舗」カテゴリーも非常に充実しており、飲食店、物販、サービス業、事務所、倉庫まで、あらゆる業種の物件情報を探すことができます。(参照:アットホーム 事業用トップページ)

「1階」「路面店」「駐車場あり」「居抜き」といった基本的な条件はもちろん、「エアコン」「エレベーター」などの設備条件も細かく指定して検索できるため、自分の希望に合った物件を効率的に絞り込むことが可能です。都市部だけでなく、地方での物件探しにも強い味方となります。

③ SUUMO(スーモ)テナント

テレビCMでもおなじみ、リクルートが運営する「SUUMO」の事業用物件専門サイトです。知名度の高さと、誰にとっても分かりやすく直感的に操作できるユーザーインターフェースが特徴です。こちらも幅広い業種に対応しており、豊富な物件情報の中から希望の物件を探せます。(参照:SUUMOテナント公式サイト)

SUUMOテナントのもう一つの特徴は、物件情報だけでなく、店舗開業に関するノウハウや業種別の成功事例(一般的なシナリオ)、エリア情報といった読み物コンテンツが充実している点です。これから初めて店舗を持つという方にとっては、物件を探しながら、開業に必要な知識や情報をインプットできる便利なサイトと言えるでしょう。

④ 居抜き市場

その名の通り、「居抜き物件」の仲介に特化した専門サイトです。ウェブサイトには、前テナントが残した内装や厨房設備、什器などの情報が、写真付きの詳細なレポートとして掲載されており、開業後の店舗を具体的にイメージしやすいのが大きなメリットです。「造作譲渡料」の交渉など、居抜き物件ならではの専門的な手続きについても、専任のコンサルタントがサポートしてくれます。(参照:居抜き市場公式サイト)

対象業種は飲食店が中心ですが、美容室やエステサロン、物販店などの居抜き情報も扱っています。初期費用を抑え、スピーディーな開業を目指す事業者にとっては、非常に頼りになる専門サイトです。

⑤ 店舗そのままオークション

閉店する事業者(売り手)と、これから開業する事業者(買い手)を直接マッチングさせる、ユニークなプラットフォームです。最大の特徴は、内装や設備を「オークション形式」で引き継ぐ点にあります。これにより、買い手は非常に安い価格、場合によっては無償で店舗の造作を譲り受けることが可能になり、初期投資を劇的に削減できる可能性があります。(参照:店舗そのままオークション公式サイト)

売り手にとっても、通常であれば費用がかかる解体・原状回復工事をせずに退去できるメリットがあります。掘り出し物の物件が見つかる可能性がある一方で、オークション形式のため、交渉力やタイミングも重要になります。コストを最優先に考えるなら、一度は覗いてみる価値のあるサイトです。

まとめ

今回は、店舗開業における「1階店舗」のメリット・デメリット、業種別の向き不向き、そして物件選びの具体的なポイントについて、網羅的に解説しました。

1階店舗が持つ「視認性の高さ」「ウォークイン客の獲得しやすさ」「入店のハードルの低さ」「デザインの自由度」といったメリットは、多くのビジネスにとって計り知れない魅力です。しかしその一方で、「高額な賃料」「激しい競争率」「セキュリティ対策の必要性」といったデメリットも確実に存在します。

成功する店舗開業の鍵は、これらのメリットとデメリットを天秤にかけ、1階店舗の特性とご自身の事業モデルが本当に合致しているのかを、冷静かつ客観的に見極めることに尽きます。ウォークイン客が売上の生命線となる飲食店や小売店にとっては、1階は最適な選択肢となり得ますが、目的来店が中心の専門サービスや、静かな環境を求める業種にとっては、むしろ賃料の安い空中階や、隠れ家的な雰囲気を演出できる地下階の方が合理的な場合もあります。

もし1階店舗を目指すのであれば、物件選びで失敗しないために、本記事でご紹介した3つのポイントを必ず実践してください。

- 「路面店」か「非路面店」かを現地で確認する。

- 時間帯や曜日を変えて、周辺の人通りと「客層」を徹底的に調査する。

- 看板、インフラ、工事区分といった契約条件や設備を細部まで確認する。

これらの地道な情報収集と現地調査を重ね、不動産会社の専門的な知見も借りながら、多角的な視点で物件を評価することが重要です。

店舗物件選びは、事業の土台を築く最も重要な意思決定の一つです。本記事が、皆様のビジネスを成功に導く、最高のロケーションとの出会いの一助となれば幸いです。