福岡県、特にその中心都市である福岡市は、活気あふれるビジネス環境と豊かなライフスタイルが融合した、新たな事業を始めるのに非常に魅力的な場所です。アジアの玄関口としての地理的優位性、増加し続ける人口、そして「天神ビッグバン」や「博多コネクティッド」といった大規模な再開発プロジェクトにより、街は常に進化し続けています。飲食店、小売店、サロン、クリニックなど、どのような業種であれ、この成長する都市で自らの店を持つことは、多くの起業家にとって大きな目標でしょう。

しかし、成功への第一歩である「店舗物件探し」は、決して簡単な道のりではありません。数多くのエリアの中からどこを選べば良いのか、家賃の相場はどのくらいなのか、物件の種類には何があり、それぞれにどのようなメリット・デメリットがあるのか。さらには、契約までの複雑な手続きや多額の初期費用など、考えなければならないことは山積みです。

この記事では、福岡で店舗開業を目指すすべての方に向けて、物件探しを成功させるための知識とノウハウを網羅的に解説します。福岡のビジネス環境の魅力から、物件探しを始める前の具体的な準備、人気エリアごとの特徴と賃料相場、失敗しないための物件選びのチェックポイント、契約の流れ、そして活用できる補助金制度まで、あらゆる情報を一つのガイドにまとめました。

この記事を最後まで読めば、漠然としていた店舗探しのプロセスが明確になり、自信を持って最適な物件選びに臨めるようになります。福岡での開業という夢を、確かな現実のものとするための羅針盤として、ぜひご活用ください。

目次

福岡で店舗を開業する魅力とは

なぜ今、多くの起業家が福岡に注目し、店舗開業の地に選ぶのでしょうか。その背景には、他の都市にはない福岡ならではの強力な魅力が存在します。それは、活気あるビジネス環境と輝かしい将来性、そして増加を続ける人口がもたらす多様な顧客層です。これらの要素が組み合わさることで、新規ビジネスにとって非常に有利な土壌が形成されています。

活気あるビジネス環境と将来性

福岡市は、単に九州地方の中心都市であるだけでなく、国を挙げて成長を後押しされる戦略的な拠点です。国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」に指定されており、スタートアップ企業や新規開業を強力に支援する体制が整っています。

象徴的な取り組みが、官民共働型のスタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」の存在です。ここでは、起業家たちが集い、アイデアを交換し、専門家からのメンタリングや資金調達のサポートを受けることができます。こうした環境は、新たなビジネスが生まれ育つための肥沃な土壌となり、街全体にイノベーションの活気をもたらしています。福岡市は「スタートアップ都市」としてのブランドを確立しており、開業を目指す者にとって、心強いサポートと刺激的なネットワークが手に入る場所なのです。

さらに、福岡の将来性を語る上で欠かせないのが、現在進行中の大規模な都市再開発プロジェクトです。

その筆頭が、都心部の大規模な再開発を促進する「天神ビッグバン」です。航空法による高さ制限の緩和などを活用し、老朽化したビルを次々と先進的で魅力あふれる商業ビルやオフィスビルに建て替えるこのプロジェクトは、天神エリアの魅力を飛躍的に高めています。これにより、新たな雇用の創出、商業活動の活性化、そして交流人口の増加が見込まれ、店舗ビジネスにとって計り知れないチャンスが生まれています。

もう一つの柱が、九州の陸の玄関口である博多駅周辺で進む「博多コネクティッド」です。こちらも容積率の緩和などをインセンティブに、耐震性の高い先進的なビルへの建て替えを誘導するプロジェクトです。交通結節点としての機能を強化し、国際競争力の高いビジネス拠点を形成することを目指しています。ビジネスワーカーや国内外からの来街者が増加することで、周辺の店舗への需要も一層高まることが期待されます。

これらの再開発は、単なる建物の更新に留まりません。歩行者が快適に過ごせる空間づくりや、国際会議(MICE)の誘致機能強化なども含まれており、街全体の価値と魅力を底上げするものです。アジアの主要都市との近接性という地理的メリットも相まって、福岡は人・モノ・情報がダイナミックに行き交う国際的なビジネスハブとしての地位を確固たるものにしつつあります。 このような成長の真っ只中にある街で店舗を構えることは、未来への大きな投資と言えるでしょう。

増加する人口と多様なターゲット層

店舗ビジネスの成功は、どれだけ多くの顧客にアプローチできるかにかかっています。その点において、福岡市は極めて有望な市場です。日本の多くの都市が人口減少に悩む中、福岡市は政令指定都市の中でトップクラスの人口増加率を誇っています。

総務省統計局のデータによると、福岡市の人口は長期的に増加傾向にあり、特に若年層の転入超過が目立ちます。大学や専門学校が多く立地することから、若者が集まりやすく、街には常に活気と新しいエネルギーが満ちています。この若者層は、新しいトレンドやサービスに敏感であり、SNSでの情報発信力も高いため、口コミによるビジネス拡大を狙う上で非常に重要なターゲットとなります。

しかし、福岡の魅力は若者だけにとどまりません。市内および近郊には質の高い住宅街が広がり、購買力の高いファミリー層も多く居住しています。また、ビジネスの中心地であることから単身のビジネスパーソンも多く、平日と休日、昼と夜で異なる客層を狙うことも可能です。

さらに忘れてはならないのが、国内外からの観光客の存在です。福岡空港は市内中心部から地下鉄で約10分という抜群のアクセスを誇り、アジアからの観光客を中心に多くの人々が訪れます。クルーズ船の寄港も多く、インバウンド需要は福岡経済の重要な要素です。特に、天神や博多駅周辺、中洲といったエリアでは、観光客をターゲットにしたビジネス展開が大きな成功の鍵を握ります。

このように、福岡市は若者、ファミリー層、ビジネスパーソン、国内観光客、インバウンド観光客といった、実に多様なターゲット層が混在する巨大なマーケットです。 これにより、どのような業種・業態の店舗であっても、自社のコンセプトに合致した顧客層を見つけ出し、アプローチすることが可能です。例えば、

- 飲食店: 若者向けのカフェや居酒屋から、ビジネス層向けの高級レストラン、ファミリーで楽しめる郊外型店舗、観光客に人気の郷土料理店まで、幅広い展開が考えられます。

- 小売店: 大名のセレクトショップのように流行の最先端を追う店舗から、薬院エリアのおしゃれな雑貨店、地域住民の生活を支える商店街の店舗まで、エリアの特性に合わせた出店が可能です。

- サービス業: 美容室やネイルサロン、エステティックサロンなども、ターゲットとする年齢層やライフスタイルに合わせてエリアを選定することで、安定した集客が見込めます。

結論として、福岡で店舗を開業する魅力は、成長し続ける経済基盤と、その上でビジネスを展開できる豊かで多様な顧客層の存在にあります。将来性あふれるこの街で、自らのビジネスの可能性を試してみてはいかがでしょうか。

店舗物件を探し始める前の3つの準備

夢の店舗開業に向けて、すぐにでも物件情報サイトを眺めたい気持ちはよく分かります。しかし、その前に必ず済ませておくべき重要な準備があります。この準備を怠ると、いざ良い物件に出会っても迅速に決断できなかったり、契約後に「こんなはずではなかった」と後悔したりする原因になりかねません。ここでは、物件探しを始める前に不可欠な3つの準備について詳しく解説します。

① 事業計画を具体的に立てる

事業計画書は、あなたのビジネスの設計図であり、航海の海図です。感覚や思いつきだけで開業準備を進めるのは、羅針盤なしで大海原に乗り出すようなもの。事業計画を具体的に立てることは、自らのビジネスモデルを客観的に見つめ直し、成功の確率を高めるための最も重要なステップです。

事業計画書には、主に以下の要素を盛り込みます。

- 創業の動機・目的: なぜこの事業を始めたいのか、という情熱の源泉を言語化します。

- 事業概要: どのような商品を、誰に、どのように提供するのか、ビジネスの全体像を明確にします。

- 店舗のコンセプト: お店の世界観や価値観、顧客に提供したい体験を具体的に描きます。これが後の内外装デザインやサービス内容の基盤となります。

- ターゲット顧客: 年齢、性別、職業、ライフスタイルなど、顧客のペルソナを詳細に設定します。ターゲットが明確になることで、出店エリアや物件の選定基準も自ずと定まります。

- 市場・競合分析: 出店を考えているエリアの市場規模や将来性、競合店の強み・弱みを分析し、自店のポジショニングを決定します。

- 商品・サービスの詳細: メニューや取扱商品の内容、価格設定、セールスポイントを具体的に記述します。

- 販売・集客戦略: SNS、Webサイト、チラシ、イベントなど、どのようにしてお客様に来てもらうかの計画を立てます。

- 収支計画: 開業資金と運転資金がいくら必要で、それをどう賄うのか。そして、開業後にどれくらいの売上を見込み、経費を差し引いて利益がどうなるのかをシミュレーションします。

特に重要なのが「収支計画」です。ここで算出する「支払える家賃の上限」が、物件探しの絶対的な基準となります。一般的に、飲食店の家賃は売上目標の10%以内が健全経営の目安とされています。例えば、月商200万円を目指すなら、家賃は20万円まで、といった具体的な数字を導き出しておく必要があります。この基準がなければ、魅力的に見える高額な物件に手を出し、後の経営を圧迫することになりかねません。

事業計画書は、後述する資金調達の際にも必須の書類となります。時間をかけてでも、具体的で説得力のある計画を練り上げましょう。

② 開業資金の調達方法を決める

店舗開業には、物件取得費、内装工事費、設備購入費、仕入れ費、広告宣伝費、そして当面の運転資金など、多額の資金が必要です。自己資金だけで全てを賄えるケースは稀であり、多くの人が外部からの資金調達を必要とします。物件探しと並行して、あるいはそれ以前に、開業資金の調達方法を具体的に検討し、道筋をつけておくことが極めて重要です。

主な資金調達方法には、以下のようなものがあります。

| 調達方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 自己資金 | ・返済不要で金利もかからない ・信用力が高まり、融資を受けやすくなる |

・貯めるのに時間がかかる ・全額を投入すると運転資金が枯渇するリスクがある |

| 日本政策金融公庫からの融資 | ・民間金融機関より低金利で、無担保・無保証人の制度もある ・創業者向けの融資制度が充実している |

・審査に時間がかかる場合がある ・事業計画書の作り込みが重要になる |

| 制度融資(信用保証協会付き) | ・地方自治体、金融機関、信用保証協会が連携した融資 ・金利や保証料の補助を受けられる場合がある |

・手続きがやや複雑で、関係機関が多いため時間がかかる傾向がある |

| 親族・知人からの借入 | ・金利や返済条件を柔軟に設定しやすい ・比較的スピーディに調達できる可能性がある |

・人間関係のトラブルに発展するリスクがある ・必ず借用書を作成するなど、ルールを明確にする必要がある |

| 補助金・助成金 | ・返済不要の資金が得られる | ・公募期間が限定的 ・申請手続きが煩雑で、採択されるとは限らない ・原則後払いのため、つなぎ資金が別途必要 |

| クラウドファンディング | ・資金調達と同時にファン(顧客)を獲得できる ・開業前のプロモーションになる |

・目標金額に達しないリスクがある ・リターン(返礼品)の準備やプロジェクト管理に手間がかかる |

これらの選択肢の中から、自身の状況に最適な組み合わせを考えます。一般的には、自己資金をベースに、日本政策金融公庫の「新規開業資金」や「新創業融資制度」を利用するのが王道とされています。これらの公的融資は、これから事業を始める人にとって非常に心強い味方です。

融資の相談に行く際には、先ほど作成した事業計画書が不可欠です。担当者に事業の将来性や返済能力をしっかりとアピールするためにも、計画の練り込みが求められます。良い物件が見つかった際に「融資が下りず契約できない」という事態を避けるためにも、早めに金融機関に相談し、融資の目処を立てておきましょう。

③ お店のコンセプトとターゲットを明確にする

事業計画の一部ではありますが、物件選びに直結する要素として「コンセプト」と「ターゲット」は特に重要なので、改めて深掘りします。お店のコンセプトとターゲットが明確でなければ、どのエリアの、どのような雰囲気の物件を選ぶべきか、判断基準が曖昧になってしまいます。

コンセプトとは、「誰に、何を、どのように提供して、どうなってもらいたいか」という、お店の根幹をなす考え方です。例えば、同じカフェでも、

- A店: 「忙しいビジネスパーソンが、朝のひとときに上質なコーヒーで気持ちをリセットできる場所」

- B店: 「子育て中のママたちが、子供連れでも気兼ねなくランチと会話を楽しめるコミュニティスペース」

- C店: 「大学生が、Wi-Fiと電源を自由に使いながら、課題や読書に集中できるサードプレイス」

では、求められる立地や物件の特性は全く異なります。

A店ならオフィス街の駅近にある小規模なスタンド型、B店なら住宅街に近い、ベビーカーでも入りやすい広めの1階店舗、C店なら大学近くの、長居しやすい雰囲気の物件が理想的でしょう。

ターゲット顧客のペルソナ(具体的な人物像)を詳細に設定することも、コンセプトを具体化する上で非常に有効です。

「20代女性」といった漠然とした括りではなく、「天神のオフィスで働く28歳独身女性。仕事帰りに一人でも気軽に立ち寄れる、ちょっとお洒落で健康的な食事ができる場所を探している。インスタグラムで情報収集をすることが多い」というように、人物像をリアルに描くことで、その人が好みそうな内装、価格帯、メニュー、そして「歩いていそうな場所」が具体的に見えてきます。

このようにして固めたコンセプトとターゲットは、物件選びの際のブレない「ものさし」となります。不動産会社の担当者に希望を伝える際にも、「とにかく人通りが多い場所」と伝えるより、「平日の夜に、仕事帰りの30代女性が一人で立ち寄りやすい雰囲気の、薬院エリアの路面店を探しています」と伝えた方が、より的確な物件を紹介してもらえる可能性が高まります。

これらの3つの準備は、一見遠回りに見えるかもしれません。しかし、これらをしっかり固めておくことで、その後の物件探しが格段にスムーズになり、成功の確率を大きく引き上げることができます。焦らず、じっくりと自分のビジネスの土台を築き上げましょう。

知っておきたい店舗物件の2つの種類

店舗物件を探し始めると、「居抜き物件」と「スケルトン物件」という2つの言葉を必ず目にします。この2つの違いを正しく理解することは、開業の初期費用、準備期間、そして店舗デザインの自由度を左右する非常に重要なポイントです。それぞれのメリット・デメリットを把握し、自らの事業計画やコンセプトにどちらが適しているかを見極めましょう。

① 居抜き物件

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装、設備、什器(じゅうき)などがそのまま残された状態で貸し出される物件のことです。 飲食店であれば厨房設備や客席のテーブル・椅子、美容室であればシャンプー台やセット面の椅子などが含まれます。これらの設備や内装を、次の借主が(多くの場合、有償で)引き継いで利用できるのが最大の特徴です。

居抜き物件のメリット

居抜き物件の最大の魅力は、開業に関わるコストと時間を大幅に削減できる点にあります。

- 初期費用の大幅な削減: スケルトン物件から店舗を造る場合、内装工事や設備購入に数百万から数千万円の費用がかかることも珍しくありません。特に、厨房設備や空調、給排水・排気設備といった専門的な工事は高額になりがちです。居抜き物件では、これらの設備をそのまま利用できるため、開業資金を劇的に圧縮できます。 浮いた資金を運転資金や広告宣宣伝費に回すことで、経営の安定性を高めることも可能です。

- 開業までの期間短縮: 内装やインフラの工事には、設計から施工完了まで数ヶ月単位の時間がかかります。居抜き物件であれば、大規模な工事が不要なため、契約後、清掃や軽微な手直し、備品の搬入などを行えば、短期間でオープンにこぎつけられます。 早く営業を開始できる分、家賃だけが発生する「空家賃」の期間を短縮し、早期に収益化を図れるというメリットがあります。

- 前テナントの顧客を引き継げる可能性: 同業種の店舗だった場合、その場所に「〇〇屋さんがあった」という認知が地域住民に残っていることがあります。店のコンセプトや味が受け入れられれば、以前の店の常連客が新しい店の顧客になってくれる可能性があります。これは、ゼロから集客を始める場合に比べて大きなアドバンテージとなり得ます。

- 事業計画の立てやすさ: 既存のレイアウトや席数が決まっているため、売上予測や人員計画が立てやすいという側面もあります。

居抜き物件のデメリット

一方で、居抜き物件には注意すべきデメリットも存在します。メリットだけに目を奪われず、リスクもしっかりと理解しておく必要があります。

- デザイン・レイアウトの自由度が低い: 最大のデメリットは、店のコンセプトに合わせて内装を自由にデザインできない点です。 既存のレイアウトや内装デザインが、自分の思い描く店のイメージと大きく異なる場合、理想の空間を実現するのは困難です。大幅な改装を行うと、かえってスケルトンから造るよりも費用が高くつくケースもあります。

- 設備の老朽化・故障リスク: 残されている設備は中古品です。一見きれいに見えても、内部が劣化していて、開業後すぐに故障するリスクがあります。特に厨房の業務用冷蔵庫や空調設備などは、修理や買い替えに高額な費用がかかります。内覧時には専門家を交えて設備の動作確認を徹底し、製造年月日やメンテナンス履歴を確認することが重要です。

- 前の店のイメージの引きずり: もし前の店が不人気であったり、衛生面で問題があったりした場合、その悪いイメージが残ってしまい、新しい店にも影響を及ぼす可能性があります。評判を払拭するための努力や時間が必要になることも覚悟しなければなりません。

- 造作譲渡料の発生: 設備や内装は、無償で使えるわけではなく、「造作譲渡料」として前のテナント(またはオーナー)から買い取るのが一般的です。この費用は数十万円から数百万円に及ぶこともあり、物件の初期費用として考慮に入れておく必要があります。譲渡されるものの内容と金額が見合っているか、冷静に判断することが求められます。

② スケルトン物件

スケルトン物件とは、建物の構造体(床・壁・天井)がコンクリート打ちっ放しなどの状態になっている、内装や設備が何もない物件のことです。 「コンクリート躯体現し」とも呼ばれます。文字通り「骨格」だけの状態から、電気、ガス、水道、空調、内装のすべてをゼロから作り上げていく必要があります。

スケルトン物件のメリット

スケルトン物件の最大の魅力は、何もない状態から理想の店舗を創造できる、その圧倒的な自由度にあります。

- デザイン・レイアウトの自由度が非常に高い: 自店のコンセプトを100%反映した、オリジナリティあふれる空間を自由に創り出せます。 動線を考慮した最適なレイアウト、ブランドイメージに合致した壁材や床材の選定、こだわりの照明計画など、細部に至るまで理想を追求できます。これにより、他店との強力な差別化を図り、独自のブランドイメージを顧客に強く印象付けることが可能です。

- 新品の設備を導入可能: 厨房機器や空調、給排水設備などをすべて新品で揃えることができます。これにより、中古設備にありがちな故障のリスクを大幅に低減でき、長期的に見れば修繕コストを抑えることにつながります。また、最新の省エネ性能の高い設備を選ぶことで、ランニングコストの削減も期待できます。

- 衛生管理のしやすさ: 飲食店の場合、ゼロから厨房を設計するため、保健所の指導基準に適合した、衛生的で機能的な作業スペースを確保しやすいというメリットがあります。清掃しやすい素材を選ぶなど、日々のメンテナンス性も考慮した設計が可能です。

- まっさらな状態からのスタート: 前の店のイメージに左右されることが一切ありません。純粋に自分の店のブランド価値だけで勝負することができます。

スケルトン物件のデメリット

自由度が高い反面、スケルトン物件には相応の負担や注意点が存在します。

- 高額な初期費用: 最大のデメリットは、内装工事や設備導入に多額の費用がかかる点です。 デザイン設計費、内装工事費、電気・ガス・水道のインフラ工事費、空調・排気設備工事費、厨房機器や什器の購入費など、すべてが自己負担となります。居抜き物件に比べて、初期費用は数倍から十数倍になることも覚悟しなければなりません。

- 開業までの期間が長い: 設計会社の選定、デザインの打ち合わせ、各種工事の見積もり取得、そして実際の施工と、オープンまでに非常に長い時間を要します。契約から開業まで半年以上かかることも珍しくありません。 その間の空家賃も発生するため、資金計画には十分な余裕が必要です。

- 退去時の原状回復義務: 契約終了時には、原則として入居時と同じ「スケルトン状態」に戻して返還する義務(原状回復義務)があります。つまり、退去時に内装の解体・撤去費用が発生することを意味します。この費用も数十万〜百万円以上かかる場合があるため、あらかじめ見込んでおく必要があります。

- 専門知識が必要: 理想の店舗を造るには、建築や内装、各種設備に関するある程度の知識が求められます。信頼できる設計会社や施工業者を見つけることが、プロジェクトの成否を分ける重要な鍵となります。

| 項目 | 居抜き物件 | スケルトン物件 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 安い(造作譲渡料はかかる) | 高い(内装・設備工事費がフルにかかる) |

| 開業までの期間 | 短い(数週間~2ヶ月程度) | 長い(数ヶ月~半年以上) |

| デザインの自由度 | 低い(既存のレイアウトに制約される) | 高い(ゼロから自由に設計できる) |

| 設備の状況 | 中古(老朽化・故障リスクあり) | 新品(故障リスクが低い) |

| 退去時の費用 | 比較的安い(クリーニングや補修) | 高い(スケルトンに戻す解体費用) |

| おすすめのケース | ・とにかく初期費用を抑えたい ・早く開業したい ・同業種からの転用で、内装イメージが合う |

・独自のコンセプトを徹底的に追求したい ・デザインで他店と差別化したい ・資金計画に余裕がある |

【エリア別】福岡の人気エリアと店舗物件の賃料相場

福岡で店舗を成功させるには、どのエリアに出店するかが極めて重要です。エリアごとに街の雰囲気、行き交う人々の層、そして賃料相場は大きく異なります。ここでは、福岡市内の主要な人気エリアの特徴と、店舗物件の賃料相場(目安)を解説します。自店のコンセプトとターゲット顧客に最適なエリアを見つけるための参考にしてください。

※賃料相場は物件の立地(路面店か空中階か)、築年数、規模、設備などによって大きく変動します。あくまで一般的な目安として捉え、実際の物件探しでは個別に確認することが重要です。

| エリア | 特徴 | 主なターゲット層 | 賃料相場(坪単価/月) |

|---|---|---|---|

| 天神・大名 | 九州最大の商業集積地。流行の発信地。 | 若者、買い物客、観光客 | 20,000円 ~ 50,000円超 |

| 博多駅周辺・祇園 | 九州の玄関口。オフィス街と商業が共存。 | ビジネスパーソン、観光客、出張者 | 15,000円 ~ 40,000円 |

| 中洲 | 西日本最大の歓楽街。夜間に賑わう。 | 飲食・娯楽目的の成人、観光客 | 20,000円 ~ 50,000円 |

| 薬院・平尾 | 落ち着いたお洒落なエリア。隠れ家的店舗多し。 | 地域住民、感度の高い大人、女性層 | 10,000円 ~ 25,000円 |

| 西新 | 学生街と商店街が融合。地域密着型。 | 学生、ファミリー層、地域住民 | 8,000円 ~ 20,000円 |

天神・大名エリアの特徴と賃料相場

天神・大名エリアは、疑いようもなく福岡、そして九州全体の商業・ファッション・文化の中心地です。 岩田屋三越や福岡パルコといった大型商業施設が立ち並ぶ天神と、個性的なセレクトショップ、古着屋、カフェ、美容室が密集する大名は、常に多くの人で賑わっています。

- 特徴: 流行の最先端を行くエリアであり、情報感度の高い人々が集まります。「天神ビッグバン」による再開発で、今後さらなる発展と集客力の向上が期待されています。昼夜を問わず人通りが絶えず、特に週末の集客力は圧倒的です。

- ターゲット層: 主に10代~30代の若者、ファッションやグルメに関心の高い層、そして国内外からの観光客が中心です。トレンドを意識した業態や、話題性を生み出せるような店舗に向いています。

- 賃料相場: 福岡市内では最も賃料が高いエリアです。 特に大通りに面した1階の路面店は、坪単価で5万円を超えることも珍しくありません。空中階(2階以上)や一本入った路地でも高水準ですが、その分、高い集客力が見込めます。高い家賃を支払ってでも、ブランドの認知度向上や大きな売上を狙いたい、という強い戦略を持つ事業者向けのエリアと言えます。

博多駅周辺・祇園エリアの特徴と賃料相場

JR、新幹線、地下鉄、バスターミナルが集結する博多駅は、九州の陸の玄関口であり、巨大なビジネス拠点です。 駅ビルにはJR博多シティ(博多阪急、アミュプラザ博多など)があり、ショッピングや食事を楽しむ人々で賑わう一方、駅周辺には大企業の支社やオフィスビルが林立しています。祇園エリアは博多の古い街並みも残りつつ、オフィス街としての一面も持ちます。

- 特徴: 「博多コネクティッド」による再開発が進み、新たなオフィスビルの建設ラッシュが続いています。平日昼間はビジネスパーソンの往来が非常に多く、出張者や観光客も絶えません。キャナルシティ博多も徒歩圏内にあります。

- ターゲット層: メインターゲットは周辺で働くビジネスパーソンです。ランチや仕事帰りの一杯といった需要が非常に高いのが特徴です。また、交通の要所であるため、観光客や出張者をターゲットにした土産物店や飲食店にも大きなチャンスがあります。

- 賃料相場: 天神エリアに次いで高い水準にあります。駅直結の商業施設内や大通り沿いは高額ですが、少し離れたり、オフィスビルの地下飲食店街などには比較的手頃な物件が見つかることもあります。ビジネス層向けの客単価が高めに設定できる業態であれば、十分に採算が取れるエリアです。

中洲エリアの特徴と賃料相場

那珂川と博多川に挟まれた中洲は、西日本最大規模を誇る歓楽街として全国的に有名です。 夜になるとネオンが輝き、高級クラブ、ラウンジ、バー、スナック、そして深夜まで営業する多くの飲食店が活気を見せます。

- 特徴: なんといっても夜間の圧倒的な人通りが最大の特徴です。接待や会食、二次会、三次会での利用が多く、深夜から早朝にかけても人の流れが途絶えません。食通を唸らせる老舗の名店も多く存在します。

- ターゲット層: 主に飲食や娯楽を目的とした成人層です。企業の接待利用や、観光で訪れた人々が夜の街を楽しみにやってきます。客単価は比較的高めに設定しやすいエリアです。

- 賃料相場: 夜間営業がメインという特殊性から、賃料は非常に高い水準です。特に那珂川沿いや主要な通りに面した1階店舗は、天神エリアと同等かそれ以上の坪単価になることもあります。バーやスナック、高級志向の飲食店など、夜のビジネスに特化し、高い売上を見込める業態向けのエリアです。

薬院・平尾エリアの特徴と賃料相場

天神から南に位置する薬院・平尾エリアは、都心へのアクセスが良好でありながら、落ち着いた雰囲気が魅力のエリアです。大通りから一本入ると閑静な住宅街が広がり、その中にセンスの良い個人経営の店舗が点在しています。

- 特徴: 「天神や大名の喧騒は苦手だけど、お洒落な場所が好き」という層に支持されています。隠れ家的なレストラン、こだわりのコーヒーが飲めるカフェ、個性的な雑貨店、プライベートサロンなどが多く、口コミで人気が広がる傾向があります。

- ターゲット層: 地域に住む30代以上の落ち着いた大人、デザインや質にこだわる感度の高い層、女性グループなどが中心です。地域住民に愛される、リピーター主体のビジネスモデルに適しています。

- 賃料相場: 天神や博多に比べると賃料は比較的リーズナブルです。 坪単価1万円台から探すことも可能で、初期投資を抑えたい個人開業希望者にとって魅力的なエリアです。ただし、人通りの多い大通り沿いはそれなりに高くなります。独自のコンセプトと世界観でファンを掴みたいと考えるオーナーにおすすめのエリアです。

西新エリアの特徴と賃料相場

福岡市早良区に位置する西新は、西南学院大学をはじめとする学校が集まる文教地区であり、活気のある学生街です。同時に、昔ながらの「西新商店街(リヤカー部隊でも有名)」が地域住民の生活の中心となっており、新旧が融合した独特の魅力を持っています。

- 特徴: 平日は学生で賑わい、週末はファミリー層が商店街に買い物に訪れるなど、地域に根ざした商圏が形成されています。福岡市博物館や福岡タワー、PayPayドームも比較的近くにあります。

- ターゲット層: メインターゲットは学生と地域住民です。学生向けの安くてボリュームのある飲食店や、ファミリー層向けのサービス、日々の生活に必要な商品やサービスを提供する店舗が求められます。

- 賃料相場: 都心部に比べて賃料はかなり手頃で、コストを抑えて出店したい場合に有力な選択肢となります。 商店街の中や周辺の路面店でも、比較的手の届きやすい価格帯の物件が見つかります。地域密着型で、地元の人々に長く愛される店づくりを目指す方に最適なエリアと言えるでしょう。

福岡での店舗物件の探し方

自分の店のコンセプトに合ったエリアの目星がついたら、いよいよ具体的な物件探しに移ります。物件情報を集める方法は一つではありません。それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、複数のアプローチを並行して進めるのが、理想の物件に出会うための近道です。ここでは、主な3つの探し方を紹介します。

物件情報サイトで探す

現代の物件探しの主流は、インターネットの物件情報サイトを活用する方法です。スマートフォンやパソコンがあれば、いつでもどこでも膨大な数の物件情報を閲覧・比較できる手軽さが最大の魅力です。

- メリット:

- 圧倒的な情報量: 全国規模の大手サイトから地域特化型サイトまで、数多くの物件が掲載されており、幅広い選択肢から探せます。

- 検索の容易さ: エリア、賃料、面積、業種(「重飲食可」「サロン向き」など)、物件種別(居抜き、スケルトン)といった詳細な条件で絞り込み検索ができるため、効率的に希望に近い物件を見つけられます。

- 相場感の把握: 多くの物件を見比べることで、希望エリアの賃料相場や物件の傾向を自然と把握できます。これは、後の不動産会社との交渉や物件判断において重要な知識となります。

- 手軽さ: 24時間いつでも、自分のペースで情報を収集できます。まずは気軽に情報収集を始めたいという段階に最適です。

- デメリット:

- 情報の鮮度: 人気物件は公開後すぐに申し込みが入ってしまうため、サイト上で「募集中」となっていても、実際にはすでに決まっている場合があります。

- 非公開物件の不在: 本当に条件の良い「掘り出し物」の物件は、情報がサイトに公開される前に、不動産会社が抱える顧客に優先的に紹介されてしまうことが多くあります。 サイトだけで探していると、こうした優良物件には出会えない可能性があります。

- 情報が限定的: サイトに掲載されている情報だけでは、周辺環境の雰囲気や実際の人の流れ、物件の細かな状態までは分かりません。

代表的なサイトとしては、後述する「アットホーム 店舗」や「テンポスマート」などがあります。まずはこれらのサイトで情報収集を始め、市場の動向を掴むのが良いでしょう。

地域の不動産会社に相談する

インターネットの情報収集と並行して、あるいはある程度希望が固まった段階で、必ず行いたいのが地域の不動産会社への直接相談です。 特に、事業用物件や店舗物件を専門に扱っている会社や、希望エリアに根ざした地域密着型の会社は、非常に頼りになる存在です。

- メリット:

- 非公開物件(未公開物件)の紹介: 不動産会社は、オーナーの意向で一般公開していない物件や、まだインターネットに掲載する前の最新情報を多数抱えています。これが不動産会社に相談する最大のメリットです。 良い物件ほど水面下で取引が進む傾向があるため、本気で探すなら直接コンタクトを取ることが不可欠です。

- 専門的なアドバイス: 店舗専門の担当者は、エリアの商圏特性、人の流れ、競合店の状況、さらにはその物件で開業する場合の注意点(設備容量や法規制など)といった、プロならではの深い知識を持っています。事業計画を伝えることで、自分では気づかなかったような最適な物件を提案してくれることもあります。

- 交渉の代行: 家賃や契約条件に関するオーナーとの交渉を代行してくれます。プロに任せることで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。

- 時間の節約: 希望条件を伝えておけば、条件に合う物件が出た際にすぐに連絡をもらえます。自分で常にサイトをチェックする手間が省けます。

- デメリット:

- 会社による得意分野の違い: 不動産会社によって、得意なエリア(天神に強い、郊外に強いなど)や物件種別(飲食店に強い、物販に強いなど)が異なります。1社だけでなく、複数の会社に相談してみるのがおすすめです。

- 担当者との相性: 担当者の経験や熱意によって、得られる情報の質や提案力が変わってきます。信頼できる、親身になってくれる担当者と出会えるかどうかも重要です。

不動産会社を訪問する際は、事前に作成した事業計画書やコンセプトシートを持参すると、話がスムーズに進み、より的確な提案を受けやすくなります。

知人や地域のネットワークを活用する

デジタルや専門家だけに頼るのではなく、アナログな人脈を活用するのも非常に有効な手段です。意外なところから、思わぬ優良物件の情報が舞い込んでくることがあります。

- メリット:

- 掘り出し物情報: 同業者の仲間や、出店希望エリアの商店街関係者、取引先の業者などとの会話から、「〇〇の店が近々閉めるらしい」「空き物件を探しているオーナーがいる」といった貴重な情報を得られることがあります。特に、後継者を探している居抜き物件などは、この方法で見つかるケースが少なくありません。

- 信頼性の高い情報: 知人からの紹介であれば、物件やオーナーに関するリアルな情報を得やすいという利点があります。

- 有利な条件での契約: 間に不動産会社を介さない相対取引の場合、仲介手数料がかからず、賃料や造作譲渡料も交渉しやすい傾向があります。

- デメリット:

- 情報の偶発性: 常に情報があるわけではなく、タイミングと運に左右されます。この方法だけに頼るのは現実的ではありません。

- 専門的な手続きの不在: 個人間の取引になる場合、契約書の作成や重要事項の確認などを自分たちで行う必要があります。後々のトラブルを避けるため、契約手続きだけでも専門家(不動産会社や司法書士など)に依頼するのが賢明です。

結論として、最も効果的な探し方は、これら3つの方法を組み合わせることです。 まずは物件情報サイトで幅広く情報を集めて相場感を養い、並行して信頼できそうな不動産会社を複数訪問して希望を伝え、非公開物件を紹介してもらえる関係を築く。そして、日頃からアンテナを張り、人との繋がりも大切にする。この多角的なアプローチこそが、福岡での理想の店舗物件探しを成功に導く鍵となります。

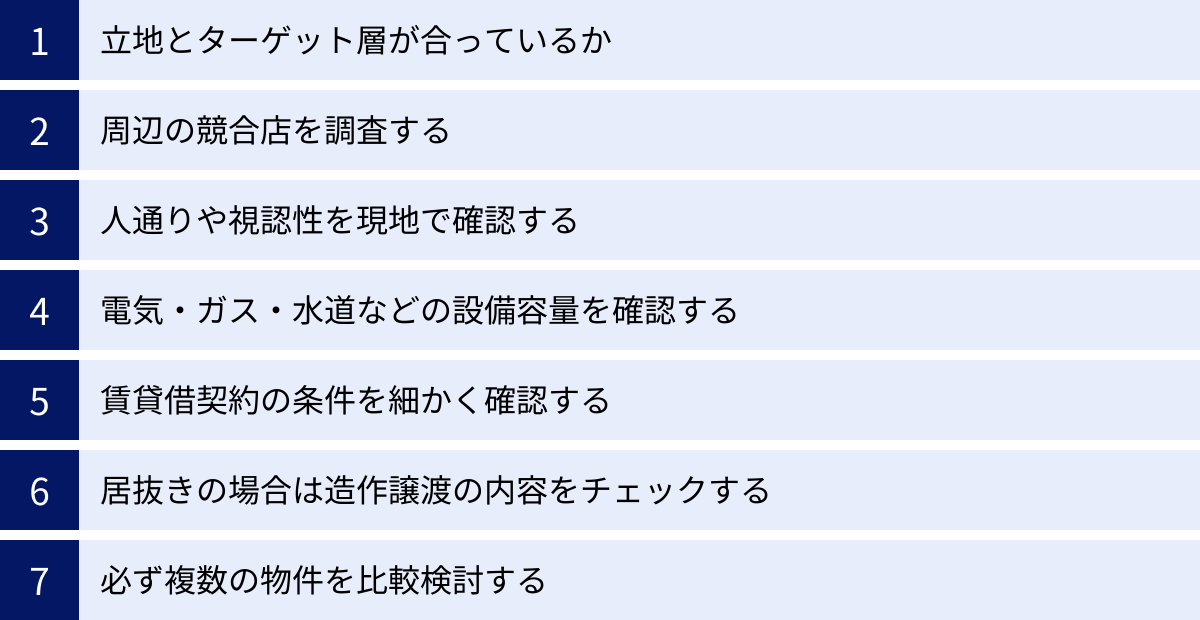

失敗しない!店舗物件選びの7つのチェックポイント

良い物件に巡り会い、内覧まで進んだら、契約を決める前に必ずチェックすべきポイントがいくつもあります。舞い上がってしまい、確認を怠ったばかりに、開業後に「こんなはずではなかった」という問題が次々と発覚するケースは後を絶ちません。ここでは、後悔しないために最低限確認すべき7つの重要なチェックポイントを解説します。

① 立地とターゲット層が合っているか

これは最も基本的ながら、最も重要な確認事項です。事業計画の段階で明確にした「ターゲット顧客」が、本当にその物件の周りに存在するかを自分の目で確かめましょう。

- ペルソナとの一致: あなたが設定したペルソナ(具体的な顧客像)は、その場所を歩いていますか? 例えば、「平日のランチタイムに訪れる近隣のOL」をターゲットにしているのに、実際には学生や主婦ばかりが目立つ場所では、集客に苦労する可能性があります。

- 周辺施設との関連性: 周辺にオフィスビル、大学、大規模マンション、商業施設、公園など、何があるかを確認しましょう。周辺施設は、そこに集まる人々の層を決定づける大きな要因です。自店の業態と周辺施設との相乗効果が期待できるかを考えます。

- 生活動線: 駅からの帰り道、スーパーへの買い物ついで、子供の送り迎えの途中など、人々が日常的に通る「生活動線」上に物件があるかは非常に重要です。動線から外れた場所は、目的がなければなかなか立ち寄ってもらえません。

机上の空論で終わらせず、必ず現地に足を運び、ターゲットがそこにいるかを確認することが、立地選びの失敗を防ぐ第一歩です。

② 周辺の競合店を調査する

出店を考えるエリアの競合店を調査することは、自店の戦略を立てる上で不可欠です。

- 競合店のリストアップ: 同じ業種や、似たようなターゲット層を持つ店舗をリストアップします。

- 繁盛具合の確認: ランチタイムやディナータイム、週末など、ピークタイムに実際に訪れて、どれくらい混雑しているかを確認します。行列ができているか、客層はどうか、客単価はどのくらいかなどを観察します。

- コンセプトと強みの分析: 競合店はどのようなコンセプトで、何が強みなのか(価格、品質、雰囲気、接客など)を分析します。その上で、自店がそのエリアでどのように差別化を図り、独自のポジションを築けるかを具体的に考えます。

競合が多いことは、そのエリアに需要がある証拠でもあります。しかし、激戦区で勝ち抜くためには、明確な差別化戦略がなければ埋もれてしまいます。逆に、競合が全くいない場合は、そもそもその業態の需要がない「不毛の地」である可能性も疑う必要があります。

③ 人通りや視認性を現地で確認する

物件情報サイトのデータや不動産会社の話だけを鵜呑みにしてはいけません。人通りの「量」と「質」、そして物件の「視認性」は、必ず自分の足と目で、複数の時間帯にわたって確認する必要があります。

- 時間帯・曜日別の確認: 平日と休日、朝・昼・夜で、人通りは全く変わります。 例えば、オフィス街は平日の昼は賑わいますが、夜や休日は閑散とします。自分の店のメインターゲットが活動する時間帯に、どれだけの人が店の前を通るのかを実際にカウントしてみるのも有効です。

- 人の流れの向き: 人は道のどちら側を多く歩くか、信号の待ち時間でどこに溜まるかなど、細かな人の流れを観察します。同じ通りでも、道のこちら側と向こう側で集客力が大きく違うことはよくあります。

- 視認性のチェック: 物件は、通りからどれだけ目立つでしょうか?通りの反対側から見てみる、少し離れた場所から見てみるなど、様々な角度から確認します。街路樹や電柱、他の店の看板などに隠れていないか、間口は広く入りやすそうに見えるかなどをチェックします。看板を設置できる場所や大きさ、規制の有無も不動産会社に確認しておきましょう。

この現地調査こそが、物件選びの成否を分けると言っても過言ではありません。

④ 電気・ガス・水道などの設備容量を確認する

特に飲食店を開業する場合、インフラ設備の確認は死活問題となります。見た目が良くても、設備容量が足りなければ営業そのものができません。

- 電気容量: 業務用冷蔵庫、フライヤー、オーブン、エアコンなど、多くの厨房機器は大量の電力を消費します。物件の電気容量(アンペア数)が、使用したい機器の総電力に見合っているかを確認します。容量が不足している場合、増設工事が必要になりますが、建物の構造によっては増設が不可能だったり、数百万円単位の追加費用が発生したりするケースがあります。

- ガス設備: ガスの種類(都市ガスかプロパンガスか)と、ガス管の口径(太さ)を確認します。火力の強い中華料理店やイタリアンレストランなどは、太いガス管が必要です。

- 給排水・排気設備: 厨房からの給水管、排水管の口径と位置を確認します。特に、油やゴミが多く出る重飲食の場合、グリストラップ(油脂分離阻集器)の設置スペースがあるかは必須のチェック項目です。また、調理の際に出る煙や臭いを外部に排出するための排気ダクトを設置できるか、そのルートと мощностиも極めて重要です。近隣への配慮も必要で、排気口の位置によってはトラブルの原因になります。

これらの専門的な項目は、内装工事業者などの専門家と一緒に内覧し、チェックしてもらうのが最も確実です。

⑤ 賃貸借契約の条件を細かく確認する

契約書にサインする前に、契約内容を隅々まで読み込み、理解することがトラブル回避の鍵です。不明な点は必ず質問し、納得できるまで説明を求めましょう。

- 契約期間と更新: 契約期間は何年か、更新は可能か、更新料はいくらか。

- 賃料以外の費用: 家賃の他に、共益費や管理費が毎月いくらかかるのか。看板使用料や駐車場代などが別途必要な場合もあります。

- 禁止事項・制限: 営業時間の制限、看板設置のルール、改装工事に関する制約(構造部の変更禁止など)、異臭や騒音に関する規定など、細かなルールが定められている場合があります。自店の営業スタイルと照らし合わせて問題がないかを確認します。

- 中途解約条項: 万が一、経営が立ち行かなくなった場合に、契約期間の途中で解約できるか。その際のペナルティ(違約金は賃料の何ヶ月分かなど)はどうなっているか。

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元に戻す必要があるのか。スケルトン物件の場合はスケルトン返しが基本ですが、居抜き物件の場合の取り決めは様々です。その範囲を明確にしておきます。

⑥ 居抜きの場合は造作譲渡の内容をチェックする

居抜き物件を契約する場合は、造作譲渡契約の内容を精査することが不可欠です。

- 譲渡対象リストの確認: 何が譲渡され、何が対象外なのかを「造作譲渡品目録」などの書面で明確にします。テーブルや椅子だけでなく、見えない部分の給排気設備や空調なども含まれているかを確認します。

- 設備の動作確認: 内覧時に必ず全ての設備の電源を入れさせてもらい、正常に動作するかを確認します。 冷蔵庫は冷えるか、エアコンは効くか、コンロの火はつくかなど、面倒でも一つ一つチェックしましょう。

- リース品の有無: 譲渡対象の中に、リース契約中の機器が含まれていないかを確認します。もし含まれている場合、そのリース契約を自分が引き継ぐのか、前のテナントが解約するのかをはっきりさせないと、後で思わぬ費用負担が発生します。

⑦ 必ず複数の物件を比較検討する

最後に、焦りは禁物です。「これだ!」と思う物件に出会っても、即決するのは危険です。理想的には3件以上の物件を内覧し、比較検討することをおすすめします。

複数の物件を比較することで、それぞれの長所・短所が客観的に見えてきます。また、エリアの賃料相場に対する感覚も養われ、「この物件の家賃は妥当か、割高か」といった判断が的確にできるようになります。比較検討のプロセスを経ることで、最終的に選んだ物件に対する納得感も高まります。

これらの7つのチェックポイントを一つ一つクリアしていくことで、物件選びの失敗リスクを大幅に減らすことができます。

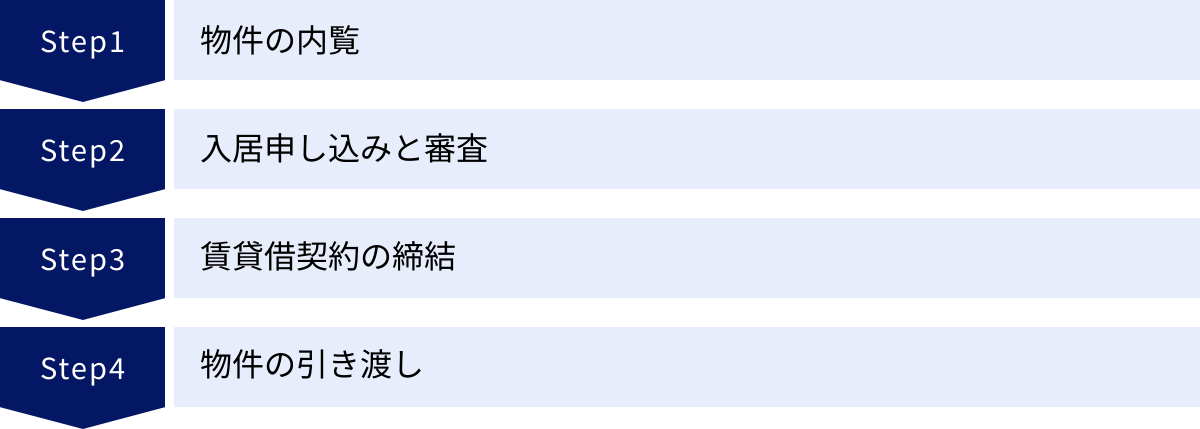

店舗物件の申し込みから契約までの流れ

理想の物件を見つけたら、いよいよ契約に向けて手続きを進めていきます。申し込みから鍵の引き渡しまでは、いくつかのステップを踏む必要があり、それぞれに重要なポイントがあります。全体の流れを把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

物件の内覧

すべての始まりは、物件の現地確認、すなわち「内覧(ないらん)」からです。不動産会社の担当者と待ち合わせをし、物件の内部と外部を詳しく見学します。

この段階で重要なのは、前章で解説した「失敗しない!店舗物件選びの7つのチェックポイント」を基に、細部まで確認することです。

- 持参すると便利なもの: メジャー、スマートフォン(写真・動画撮影用)、メモ帳、筆記用具、可能であれば水平器など。事業計画書や店舗のレイアウト案も持参すると、具体的なイメージを掴みやすくなります。

- 確認すべきことの再確認:

- 間口や天井高、柱の位置など、寸法を実測する。

- コンセントの位置と数、照明の状態を確認する。

- 床・壁・天井の汚れや傷、雨漏りの跡がないかチェックする。

- 携帯電話の電波状況を確認する。

- 周辺の騒音や臭いがないかを確認する。

気になる点や疑問点があれば、その場で遠慮なく不動産会社の担当者に質問しましょう。「この壁は取り壊せますか?」「看板はどこに設置可能ですか?」など、具体的な質問をすることで、後々のトラブルを防げます。 写真や動画をたくさん撮っておくと、後で複数の物件を比較検討する際に非常に役立ちます。

入居申し込みと審査

内覧の結果、その物件を借りたいという意思が固まったら、次に行うのが「入居申込」です。不動産会社が用意する「入居申込書」に、借主(個人事業主の場合は本人、法人の場合は会社)の情報、連帯保証人の情報などを記入し、提出します。

この際、多くの場合、事業計画書の提出を求められます。 物件のオーナー(貸主)や管理会社は、申込者がきちんと家賃を支払い続けてくれるか、どのような事業を行うのかを審査するためです。事業の将来性や安定性、そして申込者の人柄などを総合的に判断します。

- 審査で重視されるポイント:

- 事業内容の具体性と実現可能性: 事業計画書の内容がしっかりしているか。

- 財務状況: 自己資金は十分か、資金調達の目処は立っているか。

- 連帯保証人の支払い能力: 安定した収入があるか。

- 申込者の人柄: オーナーによっては面談が行われることもあります。

この審査には通常、数日から1週間程度の時間がかかります。人気の物件は複数の申し込みが入ることもあるため、審査の結果、借りられないケースもあります。審査結果を待つ間は、他の物件探しも完全にストップしない方が賢明かもしれません。

賃貸借契約の締結

無事に審査を通過すると、いよいよ「賃貸借契約」の締結に進みます。これは物件を借りる上で最も重要な手続きです。契約日には、借主、貸主(または代理の管理会社)、仲介した不動産会社が一堂に会し、契約内容の最終確認と署名・捺印を行います。

契約締結の前には、宅地建物取引士による「重要事項説明」が行われます。これは、物件の権利関係、法令上の制限、契約条件といった、契約における特に重要な事柄を書面(重要事項説明書)に基づいて説明するものです。専門用語が多く難しい内容に感じるかもしれませんが、分からない点は必ずその場で質問し、すべてに納得した上で署名・捺印するようにしてください。

- 契約時に必要なもの(一例):

- 実印(法人の場合は会社実印)

- 印鑑証明書

- 住民票(法人の場合は登記簿謄本)

- 収入証明書

- 初期費用(後述)

- 連帯保証人の実印、印鑑証明書など

契約書は通常2通作成され、借主と貸主がそれぞれ1通ずつ保管します。この契約書は、退去時まで大切に保管しておく必要があります。

物件の引き渡し

賃貸借契約を締結し、保証金や前家賃などの初期費用全額の支払いが完了すると、いよいよ物件の「引き渡し」となります。契約書で定められた入居可能日に、不動産会社から店舗の鍵を受け取ります。

この瞬間から、正式に物件の占有権が借主に移り、家賃が発生します。 鍵を受け取ったら、すぐに物件の状態を最終確認しましょう。契約時の説明と相違がないか、引き渡し前に清掃などがきちんと行われているかなどをチェックします。もし何か問題があれば、すぐに不動産会社に連絡して対応を求めます。

この引き渡しをもって、ようやく内装工事の開始や、什器・備品の搬入が可能になります。オープンに向けて、いよいよ本格的な準備がスタートするのです。

申し込みから引き渡しまでは、スムーズに進んでも1ヶ月程度はかかります。審査や書類準備に時間がかかることも想定し、開業希望日から逆算して、少なくとも3ヶ月〜半年前には物件探しを本格化させるなど、余裕を持ったスケジュールを組むことが成功の鍵となります。

店舗契約に必要な初期費用の内訳

店舗物件の契約時には、月々の家賃とは別に、まとまった「初期費用」が必要になります。これは開業資金の中でも大きな割合を占めるため、事前にその内訳と相場を正確に把握し、資金計画に組み込んでおくことが不可欠です。一般的に、店舗の初期費用は月額賃料の10ヶ月分以上になることも珍しくありません。

| 費用項目 | 内容 | 相場(目安) |

|---|---|---|

| 保証金(敷金) | 家賃滞納や原状回復に充当される担保金 | 賃料の6~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主への謝礼金(返還されない) | 賃料の1~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産会社への成功報酬 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃 | 入居月の家賃(日割り+翌月分) | 賃料の1~2ヶ月分 |

| 火災保険料 | 万一の火災に備える保険 | 年間1.5万~3万円程度 |

| 造作譲渡料 | (居抜きの場合)内装・設備の買取費用 | 数十万~数百万円 |

保証金(敷金)

保証金(居住用物件の敷金に相当)は、初期費用の中で最も大きなウェイトを占める費用です。 これは、借主が家賃を滞納した際の補填や、退去時に物件を原状回復するための費用に充てられる、貸主への「担保」として預けるお金です。

- 相場: 居住用物件が賃料の1~2ヶ月分であるのに対し、店舗物件の保証金は賃料の6ヶ月~12ヶ月分が一般的です。特に、飲食店など内装の汚損や破損のリスクが高い業種や、都心部の人気物件では10ヶ月分以上を求められることもあります。

- 償却: 保証金は、退去時に原状回復費用などを差し引いて返還されるのが原則ですが、「償却(しょうきゃく)」や「敷引き(しきびき)」という特約が付いている場合があります。これは「契約年数にかかわらず、保証金のうち〇ヶ月分(または〇%)は、理由を問わず返還しません」という取り決めで、実質的な礼金のような性質を持ちます。契約前に償却の有無と割合を必ず確認しましょう。

礼金

礼金は、その名の通り、物件を貸してくれるオーナー(貸主)に対して支払う「お礼」のお金です。これは謝礼金としての性質が強いため、保証金とは異なり、退去時に返還されることは一切ありません。

- 相場: 賃料の1ヶ月~2ヶ月分が一般的です。物件によっては礼金が不要な「礼金ゼロ」のケースもありますが、その分、保証金が高めに設定されていることもあります。

仲介手数料

仲介手数料は、物件を紹介し、契約手続きを仲介してくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。

- 相場: 宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限は「賃料の1ヶ月分 + 消費税」と定められています。法律上の上限額を請求されるのが一般的です。この費用は、契約が成立して初めて発生します。

前家賃

前家賃は、入居する月の家賃を契約時に前払いで支払うものです。

- 相場: 通常、入居する月の家賃(1ヶ月分)と、翌月分の家賃を合わせて支払うことが多くあります。月の途中で入居(引き渡し)となる場合は、その月の家賃は日割り計算され、「当月分の日割り家賃+翌月分の家賃」を支払うのが一般的です。

火災保険料

店舗を借りる際には、万一の火災や水漏れなどの事故に備えて、火災保険(店舗総合保険)への加入が義務付けられていることがほとんどです。

- 相場: 保険の補償内容や物件の構造・面積によって異なりますが、年間で15,000円~30,000円程度が目安となります。通常、契約時に1年分または2年分をまとめて支払います。

造作譲渡料(居抜き物件の場合)

これは居抜き物件を契約する場合にのみ発生する費用です。前のテナントが残していった内装や厨房設備、空調、什器などを買い取るための対価として支払います。

- 相場: 金額は、残された設備の価値(新しさや状態)や、その物件の立地・人気度によって大きく変動し、数十万円から、場合によっては数百万円以上になることもあります。この金額は、前のテナント(またはオーナー)との交渉次第で変わる可能性があるため、設備の価値を冷静に見極め、妥当な金額か判断することが重要です。

これらの初期費用は、あくまで物件を「借りる」ために必要な費用です。この他に、内装工事費、設備購入費、仕入れ費、広告宣伝費などが別途必要になることを忘れずに、余裕を持った資金計画を立てましょう。

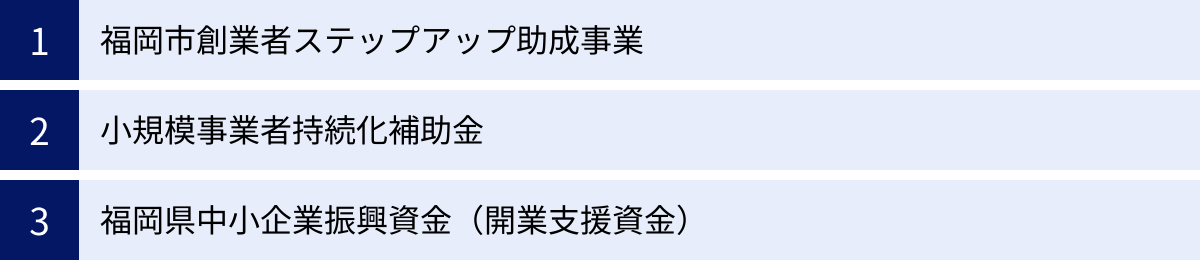

福岡で利用できる開業支援の補助金・助成金

店舗開業には多額の資金が必要となりますが、国や地方自治体が提供する補助金・助成金を活用することで、その負担を軽減できる可能性があります。これらの制度は、新規事業を後押しし、地域経済を活性化させることを目的としています。福岡市や福岡県でも、創業者を対象とした様々な支援策が用意されています。ここでは、代表的な制度をいくつか紹介します。

補助金・助成金の注意点:

- 返済不要: 融資とは異なり、原則として返済の必要がないお金です。

- 後払い: 採択された後、実際に対象となる経費を支出し、その実績報告を行った後に支払われる「後払い」が基本です。そのため、一時的な立て替え資金(つなぎ資金)は別途必要になります。

- 公募期間: ほとんどの制度には申請を受け付ける「公募期間」が定められています。常に募集しているわけではないため、公式サイトなどでスケジュールをこまめに確認する必要があります。

- 審査あり: 申請すれば必ずもらえるわけではなく、事業計画の内容などを基にした審査があります。

福岡市創業者支援事業 ステップアップ助成事業

福岡市が独自に行っている、創業者向けの代表的な助成金制度です。市内で新たに事業を始める個人や法人を対象に、事業所の家賃や改装費、広報費などの経費の一部を助成します。

- 対象者: 福岡市内で創業予定、または創業後5年未満の事業者など(詳細な要件は年度ごとに要確認)。

- 対象経費: 事業所の借入費(家賃)、内外装工事費、広報費(Webサイト制作、パンフレット作成など)など、幅広い経費が対象となります。

- 助成額・助成率: 年度や申請コースによって異なりますが、例えば最大で数十万円の助成が受けられる場合があります。

- 特徴: 開業時にかかる大きな負担である家賃や内外装工事費が対象となる点が、店舗開業者にとって非常に魅力的です。競争率は高いですが、採択されれば大きな助けとなります。

- 参照: 福岡市 経済観光文化局 創業・立地推進部「福岡市 創業者応援サイト」

小規模事業者持続化補助金

日本商工会議所が実施主体となっている、全国の小規模事業者が対象の補助金です。販路開拓や生産性向上のための取り組みを支援します。

- 対象者: 常時使用する従業員数が商業・サービス業で5人以下、その他の業種で20人以下の法人・個人事業主など。

- 対象経費: 新たな顧客層にアプローチするためのチラシ作成・ポスティング、看板の設置、Webサイトの構築、店舗の改装(バリアフリー化など)、新たな販促用POSレジの導入など、販路開拓に関する経費が幅広く認められます。

- 補助額・補助率: 申請枠によって異なりますが、通常枠では補助上限50万円(補助率2/3)などとなっています。

- 特徴: 店舗の魅力を高め、集客力を向上させるための取り組みに活用しやすいため、多くの店舗開業者に利用されています。申請にあたっては、地域の商工会議所や商工会で事業支援計画書の作成支援を受ける必要があります。

- 参照: 全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金事務局 公式サイト

福岡県中小企業振興資金(開業支援資金)

これは補助金ではなく、福岡県が中小企業の資金調達を円滑にするために設けている「融資制度」です。

- 対象者: 県内で新たに事業を開始しようとする方、または事業開始後5年未満の方。

- 内容: 民間金融機関からの融資を受ける際に、福岡県信用保証協会が保証を行うことで、融資を受けやすくする制度です。県が利子の一部を補給することで、通常のプロパー融資よりも低い金利で資金を借りられるメリットがあります。

- 特徴: 日本政策金融公庫の融資と並行して検討されることが多い、創業者にとって心強い資金調達の選択肢です。取り扱いは県内の各金融機関の窓口となります。

- 参照: 福岡県庁 商工部 中小企業振興課 公式サイト

これらの制度は、年度によって内容が変更されたり、新たな制度が始まったりすることがあります。開業を考え始めたら、福岡市の「スタートアップカフェ」のような創業支援施設に相談したり、各制度の公式サイトを定期的にチェックしたりして、常に最新の情報を入手することを強くおすすめします。事業計画をしっかりと練り上げて、活用できる制度は積極的に活用し、有利な条件で開業準備を進めましょう。

福岡の店舗物件探しにおすすめの不動産会社・サイト5選

福岡で理想の店舗物件を見つけるためには、信頼できる情報源を活用することが不可欠です。ここでは、豊富な物件数を誇る大手サイトから、地域や特定の物件種別に強みを持つ専門サイトまで、福岡での店舗探しに役立つ代表的な不動産会社・サイトを5つ厳選して紹介します。それぞれの特徴を理解し、組み合わせて利用することで、効率的かつ効果的に物件探しを進めることができます。

| サイト名 | 特徴 |

|---|---|

| ① アットホーム 店舗 | 全国規模の圧倒的な情報量。多様な検索軸で探しやすい。 |

| ② テンポスマート | 飲食店・居抜き物件に特化。詳細な設備情報が魅力。 |

| ③ テナントショップ福岡 | 福岡・九州エリア特化型。地域密着の濃い情報が豊富。 |

| ④ ABC店舗 | 首都圏・関西・福岡の飲食店居抜きに強み。開業支援も充実。 |

| ⑤ テナントプラス | 事業用不動産全般をカバー。店舗以外の選択肢も探せる。 |

① アットホーム 店舗

「アットホーム」は、全国の不動産情報を網羅する、日本最大級の不動産情報サイトです。その事業用物件に特化したセクションが「アットホーム 店舗」です。

- 特徴:

- 圧倒的な物件掲載数: 全国規模のネットワークを活かし、福岡県内の物件も非常に豊富に掲載されています。貸店舗はもちろん、貸事務所、貸倉庫、貸土地まで、あらゆる事業用不動産を探すことができます。

- 詳細な検索機能: エリアや賃料といった基本条件に加え、「飲食店可」「美容室・サロン向け」「1階路面店」「居抜き」といった業種や特徴に合わせた絞り込み検索が充実しています。これにより、自分の希望に合った物件を効率的に探し出すことが可能です。

- 信頼性: 長年の運営実績と知名度があり、掲載情報の信頼性が高い点も安心材料です。まずはここで相場感を掴んだり、どのような物件があるのかを幅広く見てみたりする、物件探しの第一歩として最適なサイトと言えます。

- 参照: アットホーム株式会社 公式サイト

② テンポスマート

「テンポスマート」は、株式会社USENが運営する、飲食店専門の店舗物件情報サイトです。特に居抜き物件に強みを持っています。

- 特徴:

- 飲食店・居抜き物件に特化: 掲載されている物件の多くが飲食店向けの居抜き物件です。これから飲食店を開業したいと考えている方にとっては、情報が凝縮されており非常に効率的です。

- 詳細な物件情報: 各物件ページには、内装の写真が豊富に掲載されているだけでなく、厨房設備のリストやリース状況、席数、客単価の目安といった、飲食店経営者にとって非常に重要な情報が詳細に記載されています。 これにより、内覧前に物件を深く理解することができます。

- 運営会社のノウハウ: 運営元であるUSENは、BGMサービスやレジシステムなどで長年飲食業界と関わってきた企業です。そのため、業界のニーズを的確に捉えた情報提供やサポートが期待できます。

- 参照: 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 公式サイト「テンポスマート」

③ テナントショップ福岡

「テナントショップ福岡」は、その名の通り、福岡および九州エリアの事業用不動産に特化した地域密着型のポータルサイトです。

- 特徴:

- 地域密着の強み: 福岡の不動産会社が多数加盟しており、大手サイトには掲載されていないような、地元の掘り出し物物件や最新情報が見つかる可能性があります。エリアごとの特性や商圏に関する情報も豊富です。

- 専門性の高い情報: 貸店舗や貸事務所に特化しているため、事業用物件を探すユーザーにとって使いやすいインターフェースになっています。福岡市内の人気エリア(天神、博多、薬院など)ごとに物件を検索しやすいのも特徴です。

- 地元のプロとの繋がり: サイトを通じて、福岡の事業用物件に精通した地域の不動産会社に直接コンタクトを取ることができます。非公開物件の紹介を受けたい場合に、相談先の不動産会社を探すための入り口としても活用できます。

- 参照: 株式会社ネクストプラン 公式サイト「テナントショップ福岡」

④ ABC店舗

「ABC店舗」は、首都圏、関西圏、そして福岡の3大都市圏における飲食店居抜き物件を専門に扱う不動産会社です。

- 特徴:

- 飲食店の居抜きに特化: 飲食店、特に居抜き物件の売買・仲介に特化しており、専門性の高いサービスを提供しています。これから飲食店を開業したい方、逆に店舗を売却したい方の双方にとって頼れる存在です。

- 開業支援サービスの充実: 物件探しだけでなく、資金調達の相談、事業計画の策定支援、内装デザイン・施工会社の紹介など、開業に関わる一連のプロセスをサポートする体制が整っています。初めて飲食店を開業する方にとっては、非常に心強いパートナーとなり得ます。

- 厳選された物件: 独自のネットワークで集めた質の高い居抜き物件を扱っていると評判です。

- 参照: 株式会社ABC店舗 公式サイト

⑤ テナントプラス

「テナントプラス」は、全国の貸店舗、貸事務所、倉庫などの事業用不動産を専門に扱う情報サイトです。

- 特徴:

- 幅広い事業用物件をカバー: 飲食店や物販店だけでなく、クリニック、学習塾、フィットネスジムといった多様な業種に対応する物件を探すことができます。店舗以外の事業用不動産も探している場合に便利です。

- 「希望物件リクエスト」機能: サイトに希望条件を登録しておくと、条件に合う新着物件が出た際にメールで通知してくれるサービスがあります。忙しい中でも効率的に情報収集が可能です。

- 使いやすい検索インターフェース: シンプルで直感的なサイトデザインで、ストレスなく物件を探すことができます。

- 参照: 株式会社C.S.B 公式サイト「テナントプラス」

これらのサイトや不動産会社を上手に活用し、多角的な視点から情報を集めることが、福岡での店舗物件探しを成功させるための鍵となります。

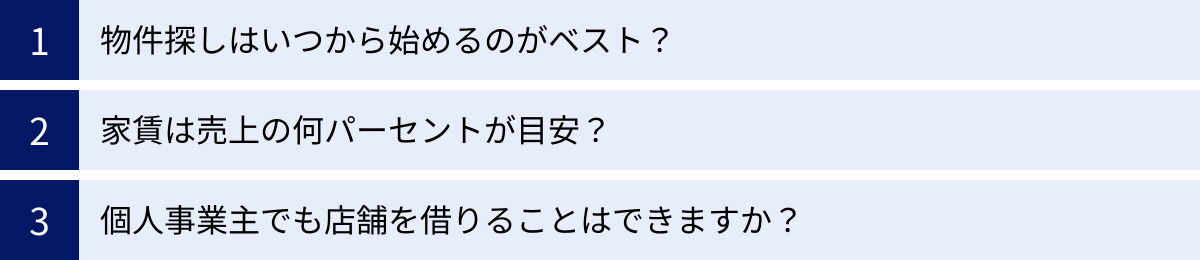

福岡の店舗探しに関するよくある質問

店舗物件探しを進める中で、多くの人が共通の疑問を抱きます。ここでは、特に多く寄せられる3つの質問について、分かりやすくお答えします。

物件探しはいつから始めるのがベスト?

これは非常によくある質問ですが、結論から言うと「開業希望日の半年前から1年前」に始めるのが理想的です。

「そんなに早くから?」と思われるかもしれませんが、店舗開業までの道のりは想像以上に時間がかかるプロセスです。

- 事業計画・資金計画の策定(1~2ヶ月): まずはビジネスの土台を固める時間が必要です。

- 資金調達(1~2ヶ月): 日本政策金融公庫などの融資を申し込む場合、相談から審査、実行までには1ヶ月以上かかるのが普通です。

- 物件探し・選定(1~3ヶ月): 理想の物件はすぐに見つかるとは限りません。複数の物件を比較検討し、現地調査を繰り返すには相応の時間が必要です。

- 申し込み・審査・契約(約1ヶ月): 物件を決めてから契約締結までにも、審査などで時間がかかります。

- 内装設計・工事(1~3ヶ月以上): スケルトン物件の場合はもちろん、居抜き物件でも手直しやデザイン変更には時間がかかります。設計から施工完了まで数ヶ月を要することも珍しくありません。

- 開業準備(約1ヶ月): 什器の搬入、仕入れ先の確保、スタッフの採用・研修、各種許認可の申請、広告宣伝など、オープン直前にもやるべきことは山積みです。

これらの期間を合計すると、あっという間に半年や1年が経過します。特に内装工事の期間は不確定要素が多く、予定より延びることも少なくありません。 焦って妥協した物件を選んで後悔しないためにも、スケジュールには十分な余裕を持つことが、成功への第一歩と言えるでしょう。

家賃は売上の何パーセントが目安?

支払う家賃は、店舗経営の収益性を直接左右する最も重要な固定費です。家賃が高すぎると、どれだけ売上を上げても利益が残らず、経営を圧迫してしまいます。

一般的に、飲食店の健全な経営における家賃比率(売上高に占める家賃の割合)は、10%以内が目安とされています。例えば、月の売上目標が300万円であれば、支払える家賃の上限は30万円ということになります。

もちろん、この比率は業種や業態によって異なります。

- 物販店やサービス業: 飲食店に比べて原価率が低い傾向があるため、もう少し高い家賃比率でも成り立つ場合があります。しかし、それでも15%以内には抑えたいところです。

- 高付加価値型の業態: 客単価が非常に高い高級レストランや専門サロンなどは、戦略的に10%を超える家賃比率を設定することもありますが、その分、高い集客力と売上が絶対条件となります。

重要なのは、事業計画を立てる段階で、現実的な売上予測と原価、人件費、その他の経費を算出し、その上で「利益を出すために支払える家賃はいくらか」という上限を明確に設定しておくことです。 この基準を持たずに物件を探すと、立地の良さや雰囲気だけで判断してしまい、身の丈に合わない高額な物件を契約してしまうリスクがあります。

個人事業主でも店舗を借りることはできますか?

結論として、個人事業主でも店舗を借りることは全く問題なく可能です。 実際に、多くの個人事業主が店舗を借りてビジネスを営んでいます。

ただし、法人(株式会社など)に比べて、個人事業主は社会的信用度が低いと見なされ、物件の入居審査がやや厳しくなる傾向があることは事実です。貸主(オーナー)から見れば、「本当に毎月家賃を払ってくれるだろうか」という不安が法人に対するよりも大きくなるためです。

この審査をクリアし、貸主に安心してもらうために、個人事業主が準備しておくべきポイントは以下の通りです。

- 詳細で説得力のある事業計画書: 「どのようなビジネスで、どのようにして利益を上げていくのか」を具体的かつ客観的なデータで示すことが、あなたの事業の信頼性を高めます。収支計画は特に重要です。

- 十分な自己資金の証明: 開業資金や当面の運転資金が潤沢にあることを示す預金通帳のコピーなどを提出することで、支払い能力をアピールできます。

- 信頼できる連帯保証人: 安定した職業に就き、十分な収入のある連帯保証人を立てることは、審査において非常に強力なプラス材料となります。親族に依頼するのが一般的です。

これらの準備を万全に整え、誠実な態度で臨めば、個人事業主であることを理由に契約を断られるケースは稀です。自信を持って、あなたのビジネスへの情熱と計画性を伝えましょう。