キッチンカー(フードトラック)での開業は、比較的少ない初期投資で始められる飲食業として注目を集めています。店舗を持たないため、自由な場所で営業できるのが大きな魅力ですが、その成功は「どこで出店するか」という場所選びに大きく左右されます。どんなに美味しいメニューを提供していても、ターゲットとなるお客様がいなければ売上には繋がりません。

この記事では、キッチンカービジネスの成功の鍵を握る「出店場所」に焦点を当て、その探し方から必要な許可、交渉のコツまでを網羅的に解説します。これからキッチンカーを始めようと考えている方、すでにはじめたものの出店場所探しに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

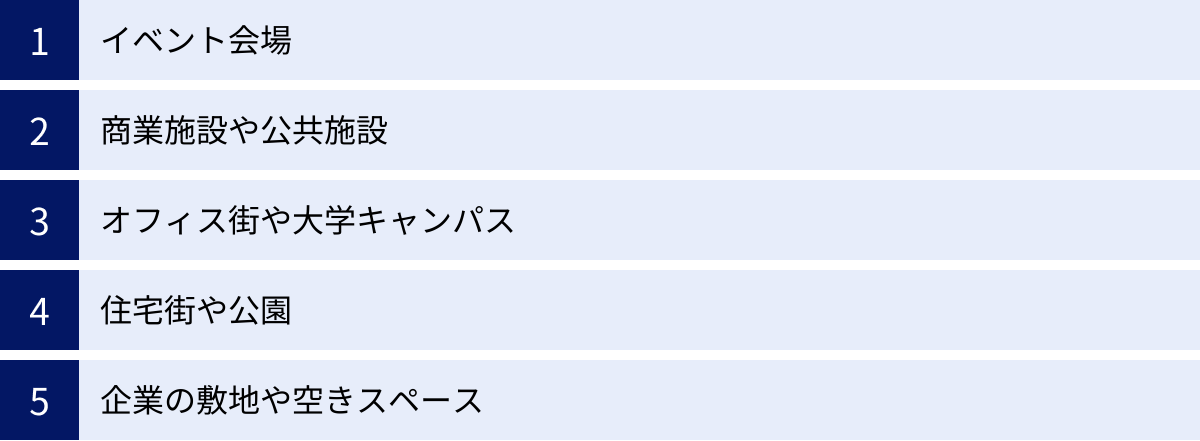

キッチンカーはどこに出店できる?主な場所の種類

キッチンカーの出店場所は多岐にわたります。それぞれの場所には異なる客層や特性があり、自分のキッチンカーのコンセプトに合った場所を選ぶことが重要です。まずは、どのような出店場所があるのか、その種類と特徴を理解しましょう。

イベント会場

音楽フェス、フードフェスティバル、地域の祭り、スポーツイベント、フリーマーケットなど、多くの人が集まるイベント会場は、キッチンカーにとって最もポピュラーな出店場所の一つです。

最大のメリットは、圧倒的な集客力です。イベント自体が目的で人が集まるため、何もしなくても目の前に数千人、数万人規模の潜在顧客がいる状況が生まれます。特に大規模なフェスでは、1日で数十万円の売上を達成することも夢ではありません。イベントの非日常的な雰囲気は、人々の財布の紐を緩め、普段より高単価なメニューでも売れやすい傾向があります。

一方で、デメリットも存在します。まず、出店料が高額になりがちな点です。集客力に比例して出店料も高くなるため、大規模なイベントでは数万円から数十万円の出店料が必要になることも珍しくありません。また、人気のイベントは出店希望者も多く、厳しい選考を通過しなければならないケースがほとんどです。書類審査や試食会を経て、イベントのコンセプトに合致しているか、他の出店者とのバランスはどうかといった点が総合的に評価されます。

さらに、屋外イベントの場合は天候に大きく左右されるリスクも考慮しなければなりません。雨天や荒天でイベントが中止になれば、用意した食材が無駄になり、出店料も返金されない可能性があります。競合が多い環境で、いかにお客様の目を引き、選んでもらうかという戦略も不可欠です。メニューの独自性や、キッチンカーの見た目のインパクトなども重要になります。

具体例として、大規模な音楽フェスでは若者向けのボリューム感のある肉料理や、SNS映えするカラフルなドリンクが人気を集める傾向があります。一方、地域の夏祭りでは、子どもからお年寄りまで楽しめるかき氷や焼きそばといった定番メニューが安定した売上を見込めるでしょう。

商業施設や公共施設

ショッピングモール、スーパーマーケット、ホームセンター、アウトレットモールといった商業施設や、市役所、図書館、公民館などの公共施設の敷地内も有力な出店場所です。

これらの場所のメリットは、安定した人通りが見込めることです。特に商業施設は、買い物目的のファミリー層や若者などが常に訪れるため、平日のランチタイムから週末まで、幅広い時間帯で売上が期待できます。施設の駐車場や軒下などに出店できれば、天候の影響を受けにくいのも大きな利点です。

また、ターゲット層が明確であるため、メニュー開発や価格設定の戦略が立てやすいのも特徴です。例えば、スーパーマーケットの店先であれば主婦層をターゲットにした惣菜やお弁当、ショッピングモールであれば若者やファミリー向けのスイーツや軽食が喜ばれるでしょう。

ただし、出店するためのハードルは決して低くありません。施設のブランドイメージを損なわないよう、出店審査は厳しい傾向にあります。キッチンカーの清潔感、コンセプト、提供メニューの品質などが厳しくチェックされるほか、PL保険(生産物賠償責任保険)への加入を義務付けられることがほとんどです。

営業できる曜日や時間、音出しや匂いに関するルールなど、施設の規則を厳守する必要もあります。出店料も発生し、売上歩合制(売上の10〜20%程度)や固定料金制が一般的です。公共施設の場合は、入札で出店者が決まるケースもあります。これらの施設への出店は、安定した売上の基盤となり得るため、しっかりとした事業計画と提案資料を用意して臨むことが重要です。

オフィス街や大学キャンパス

平日のランチタイムにターゲットを絞るなら、オフィス街や大学キャンパスは非常に魅力的な出店場所です。

最大のメリットは、ランチ需要が集中し、リピーターを獲得しやすい点にあります。毎日多くのビジネスパーソンや学生が昼食を求めているため、「ランチ難民」が発生しているエリアでは特に高い需要が見込めます。一度利用して満足してもらえれば、常連客として繰り返し購入してくれる可能性が高く、安定した売上に繋がります。曜日ごとに異なるキッチンカーが出店する「日替わりランチ」の仕組みを導入している場所も多く、その一角に加わることで効率的に集客できます。

一方で、デメリットとしては売上がランチタイムに集中し、それ以外の時間帯の売上がほとんど見込めないことが挙げられます。11時半から13時半頃までの短い時間でいかに効率よく販売できるか、調理のスピードやオペレーションの簡略化が求められます。

また、同じ場所で営業を続けると、お客様に飽きられてしまうリスクもあります。リピーターを飽きさせないために、日替わりメニューや週替わりメニューを導入するなどの工夫が必要です。大学キャンパスでは、学生が長期休暇に入ると売上が激減するため、その期間は別の出店場所を探す必要があります。価格帯も、ビジネスパーソン向けには800円〜1000円程度、学生向けには500円〜700円程度のリーズナブルな設定が求められるでしょう。

住宅街や公園

地域に根差した営業を目指すなら、住宅街や比較的大きな公園も選択肢になります。

これらの場所のメリットは、地域住民との繋がりを深め、熱心なファンを作りやすいことです。特に、周辺に飲食店が少ない住宅街やマンション群では、キッチンカーの存在が重宝されることがあります。平日のランチや午後の軽食、週末のブランチなど、住民の日常に寄り添った形でビジネスを展開できます。口コミで評判が広がりやすく、地域密着型のビジネスを築きたい事業者にとっては理想的な環境と言えるでしょう。出店料も比較的安価か、無料の場合もあります。

しかし、デメリットとして集客に工夫が必要な点が挙げられます。イベント会場や商業施設のように自然な人通りは期待できないため、SNSでの告知やチラシのポスティングなど、積極的なプロモーション活動が不可欠です。

最も注意すべきなのは、騒音や匂い、ゴミの問題に関する近隣住民への配慮です。発電機の音や調理中の匂いがクレームに繋がるケースも少なくありません。ゴミ箱の設置や周辺の清掃を徹底するなど、地域住民との良好な関係を築く努力が求められます。公園に出店する場合は、公園を管理する自治体や指定管理者からの許可が必須となります。無断での営業は絶対にできません。

企業の敷地や空きスペース

意外な穴場として、一般企業の敷地内や工場、倉庫、建設現場といった場所も出店先になり得ます。これは「ケータリング」に近い形での出店となります。

メリットは、競合がいない独占的な環境で、安定した売上を確保できることです。特に、周辺に飲食店が少ない郊外の工場やオフィスでは、従業員の福利厚生の一環としてキッチンカーの出店が歓迎されることがあります。企業と直接契約を結び、平日のランチタイムに定期的に出店することで、天候や景気に左右されない安定収入の柱を築くことが可能です。売上が保証される「買取契約」を結べる場合もあります。

デメリットは、一般客の利用が見込めないため、売上の上限はその企業の従業員数に依存する点です。また、出店先を見つけるためには、自ら企業にアプローチする営業力が必要になります。企業の総務部や福利厚生担当者にコンタクトを取り、キッチンカーを出店させることのメリット(従業員満足度の向上など)を具体的にプレゼンテーションしなくてはなりません。

このように、キッチンカーの出店場所は多種多様です。自分のキッチンカーのコンセプトや強み、そしてどのような働き方をしたいのかを明確にし、それぞれの場所の特性を理解した上で、戦略的に出店場所を選んでいくことが成功への第一歩となります。

キッチンカーの出店場所の探し方7選

理想の出店場所を見つけるためには、様々な方法を試し、積極的に行動することが大切です。ここでは、具体的な出店場所の探し方を7つ紹介します。一つの方法に固執せず、複数のアプローチを並行して進めていきましょう。

① 出店場所のマッチングサービスを利用する

近年、キッチンカー事業者と出店場所を提供したい土地のオーナー(スペースオーナー)を繋ぐマッチングプラットフォームが充実してきています。これらのサービスを利用することは、最も効率的で一般的な探し方の一つです。

メリットは、手間をかけずに多種多様な出店場所の情報を得られることです。サイトに登録するだけで、オフィス街のランチスペース、商業施設、イベント案件など、様々な募集情報を一覧で確認できます。出店料の交渉や契約手続きもプラットフォームが仲介してくれることが多く、事業者が直接行う手間を大幅に削減できます。

一方、デメリットは、サービス利用料や仲介手数料が発生する点です。出店料に加えて、売上の一部をプラットフォームに支払う形式が一般的です。また、条件の良い人気の場所は登録事業者間での競争が激しく、なかなか出店できないこともあります。

代表的なマッチングサービスには、それぞれ特徴があります。事前に情報を収集し、自身のビジネスモデルに合ったサービスを選びましょう。

| サービス名 | 運営会社 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| TLUNCH(トランチ) | 株式会社Mellow | オフィス街のランチスペースに特化。平日昼間の安定した収益確保を目指す事業者に向いています。参照:TLUNCH公式サイト |

| Mobicook(モビクック) | 株式会社Cbre | 商業施設、イベント、オフィス街、大学など、幅広いジャンルの出店場所情報を提供。全国の案件を扱っています。参照:Mobicook公式サイト |

| SHOP STOP(ショップストップ) | 株式会社Mellow | 都心部の高層ビルやタワーマンション、大規模開発エリアなど、Mellow社が独自に開拓した質の高いスペースが中心です。参照:SHOP STOP公式サイト |

| ケータバンク | 株式会社ワークストア・トウキョウドゥ | 全国の音楽フェス、フードイベント、企業催事など、イベント案件に強みを持ちます。大規模イベントへの出店を目指す事業者におすすめです。参照:ケータバンク公式サイト |

これらのサービスに登録し、まずはどのような場所が募集されているのかをリサーチすることから始めてみるのがおすすめです。

② イベントの主催者に直接応募する

地域の祭りや花火大会、音楽フェス、フードイベントなどに出店したい場合は、そのイベントの主催者のウェブサイトをこまめにチェックしましょう。

多くのイベントでは、開催の数ヶ月前に公式サイト上で出店者の募集要項が公開されます。応募フォームやメール、郵送などで申し込み、選考を経て出店が決定するという流れが一般的です。

成功のポイントは、イベントのコンセプトや客層を深く理解し、それに自分のキッチンカーがどう貢献できるかをアピールすることです。例えば、ファミリー向けの地域イベントであれば、子ども向けのメニューやアレルギー対応をアピールすると評価されやすいかもしれません。若者が集まる音楽フェスであれば、見た目のインパクトやSNSでの拡散力を強調するのが有効です。

募集要項には、出店料、ブースのサイズ、電気・水道の有無、提出書類などの詳細が記載されています。内容を熟読し、締め切りを守って不備のない書類を提出することが最低限のマナーです。人気イベントは競争率が非常に高いため、熱意と独自性が伝わるような応募書類を作成する工夫が求められます。

③ 出店したい施設や土地の管理者に直接交渉する

「ここで出店できたら絶対に繁盛するはずだ」と思えるような理想の場所を見つけたら、マッチングサービスや募集に頼らず、自ら直接アプローチする「飛び込み営業」も有効な手段です。

ターゲットとなるのは、スーパーマーケット、ホームセンター、ドラッグストア、パチンコ店、公園、企業の敷地、個人が所有する月極駐車場や空き地などです。

交渉を成功させるには、入念な準備が不可欠です。まずは、その土地や施設の所有者・管理者を調べ、電話でアポイントを取ります。突然訪問するのはマナー違反です。訪問時には、後述する「魅力が伝わる提案資料」を必ず持参しましょう。

そして何よりも重要なのが、「なぜここで出店したいのか」「出店することで、相手にどのようなメリットがあるのか」を具体的に説明することです。例えば、スーパーの店長には「キッチンカーが出店することで、お客様の滞在時間が延び、ついで買いを促進できます」といった提案が考えられます。土地のオーナーには「遊休資産となっている空き地を活用し、賃料収入を得ませんか?」というアプローチが有効でしょう。相手の利益を第一に考えた提案が、交渉を成功に導く鍵となります。

④ SNSで情報を探したり募集したりする

X(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNSは、今や貴重な情報収集・発信ツールです。

「#キッチンカー募集」「#出店者募集」「#イベント出店」などのハッシュタグで検索すると、イベント主催者やスペースオーナーからの募集投稿が見つかることがあります。特に、小規模なイベントや急な欠員募集などは、SNSだけで告知されるケースも少なくありません。こまめにチェックする習慣をつけましょう。

逆に、自分から「#出店場所探してます」「#キッチンカー〇〇(地名)」といったハッシュタグをつけて、情報提供を呼びかけるのも一つの手です。その際は、自身のキッチンカーのコンセプトやメニュー、活動エリアなどをプロフィールに明記し、魅力的な写真を投稿しておくことが重要です。あなたのキッチンカーに興味を持った土地のオーナーやイベント主催者から、直接声がかかる可能性があります。

⑤ キッチンカー仲間から紹介してもらう

キッチンカー業界は、横の繋がりが非常に重要です。すでに活躍しているキッチンカーの事業者仲間から、良い出店場所を紹介してもらうケースは非常に多くあります。

イベント出店時や、同じランチスペースで営業する際などに、積極的に他の事業者とコミュニケーションを取り、情報交換しましょう。「今度、自分が出ているイベントで1台空きが出たんだけど、どう?」「いつも出店しているオフィスビルが、別の曜日の出店者を探しているらしいよ」といった、公には出てこない貴重な情報を得られることがあります。

仲間からの紹介は、信頼性が高く、出店条件も良い場合が多いのがメリットです。日頃から良好な関係を築いておくことが、思わぬチャンスに繋がります。

⑥ 自治体や商工会議所に相談する

地域活性化や観光振興に力を入れている自治体や商工会議所も、相談先として有効です。

近年、地域の賑わい創出のために、キッチンカーを積極的に誘致する動きが全国で見られます。自治体が管理する公園や公共施設の空きスペースでの出店者を公募していたり、地域主催のイベントへの出店を斡旋してくれたりすることがあります。

まずは、事業拠点としたい市区町村の役所のウェブサイトを確認したり、商工観光課などの担当部署に問い合わせてみましょう。また、地域の商工会議所や観光協会も、地元のイベント情報や、出店可能な場所の情報を持っている可能性があります。公的な機関からの紹介は、信頼性が高く、トラブルが少ないというメリットもあります。

⑦ 知人や農家・NPO法人などに協力してもらう

灯台下暗しで、身近な人間関係の中に出店のチャンスが隠れていることもあります。

友人や親戚が会社を経営していれば、その会社の敷地で出店させてもらえるかもしれません。農家と繋がりがあれば、直売所の駐車場や畑の一角で、採れたての野菜を使ったメニューを提供するというコラボレーションも考えられます。地域貢献活動を行うNPO法人が主催するイベントなど、営利目的ではない場所での出店機会もあるでしょう。

普段から自分のビジネスについて周囲に話しておくことで、思わぬところから「うちのスペースを使ってみない?」と声がかかる可能性があります。あらゆる可能性を視野に入れ、人との繋がりを大切にすることが、独自の出店場所開拓に繋がります。

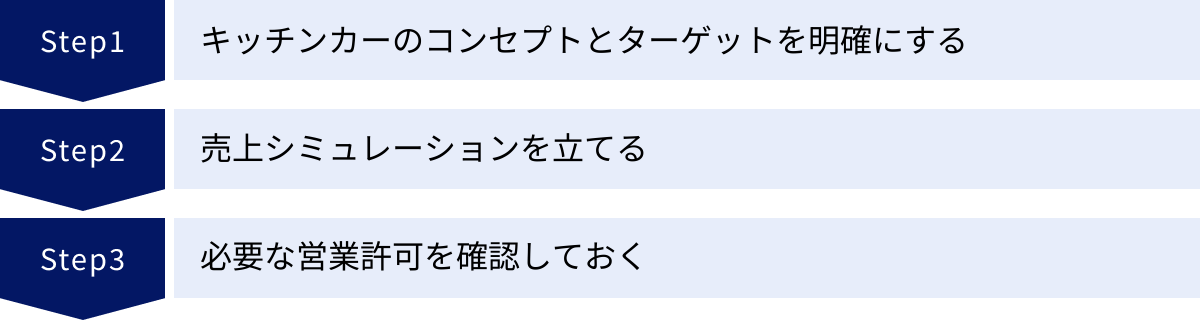

出店場所探しを始める前の3つの準備

やみくもに出店場所を探し始めても、効率が悪く、失敗のリスクも高まります。行動を開始する前に、以下の3つの準備をしっかりと行い、自分のビジネスの軸を固めておくことが重要です。

① キッチンカーのコンセプトとターゲットを明確にする

出店場所探しは、「自分のキッチンカーのコンセプトとターゲット顧客を明確にすること」から始まります。これが全ての土台となり、どこに出店すべきかを判断する羅針盤の役割を果たします。

コンセプトとは、「何を、誰に、どのようにして提供するのか」という事業の核となる考え方です。例えば、以下のように具体的に掘り下げてみましょう。

- 何を?(メニュー):

- 本格的なスパイスカレー

- オーガニック野菜を使ったヘルシースムージー

- ボリューム満点のグルメバーガー

- SNS映えする可愛いクレープ

- 誰に?(ターゲット):

- 20〜40代のオフィスワーカー

- 健康や美容に関心の高い女性

- 食べ盛りの学生や若い男性

- 小さな子どものいるファミリー層

- どのように?(価格・雰囲気):

- 1,000円前後の少し贅沢なランチ

- 500円程度で手軽に買える軽食

- ヴィンテージ感のあるおしゃれな雰囲気

- ポップで明るく、親しみやすい雰囲気

コンセプトとターゲットが明確になれば、自ずと出店すべき場所が見えてきます。例えば、「オーガニック野菜のスムージーを健康志向の女性に提供したい」のであれば、出店場所の候補はオフィス街、ヨガスタジオやフィットネスクラブの周辺、マルシェなどが考えられます。逆に、学生街で高価格帯のスムージーを販売しても、需要は限られるでしょう。

コンセプトと出店場所のミスマッチは、キッチンカービジネスが失敗する最大の要因の一つです。自分の強みを最大限に活かせる場所はどこか、自分の商品を本当に求めているお客様はどこにいるのかを徹底的に考え抜くことが、成功への最短ルートです。

② 売上シミュレーションを立てる

情熱だけでビジネスは成り立ちません。出店場所を探す前に、現実的な売上シミュレーションを立て、事業としての採算が取れるのかを冷静に分析する必要があります。このシミュレーションを行うことで、支払うことができる出店料の上限や、目標とすべき売上が明確になります。

シミュレーションには、主に以下の項目を盛り込みます。

- 売上予測:

- 売上 = 客単価 × 客数

- まずは目標とする1日の売上を設定します。例えば、客単価800円で、1日に50人のお客様を見込むなら、売上は40,000円です。

- 経費(コスト)の計算:

- 変動費: 売上に比例して変動する費用です。

- 原材料費: 一般的に売上の30%前後が目安です。上記の例だと12,000円。

- 包装資材費: 容器、袋、割り箸など。

- 売上歩合制の出店料: 売上の10〜20%など。

- 固定費: 売上に関わらず発生する費用です。

- 固定制の出店料: 1日5,000円など。

- 車両関連費: 車両のローンやリース料、駐車場代、ガソリン代、保険料。

- その他: 水道光熱費(発電機燃料など)、通信費、PL保険料など。

- 変動費: 売上に比例して変動する費用です。

- 利益の算出:

- 利益 = 売上 – 変動費 – 固定費

- 上記の例で計算してみましょう。

- 売上:40,000円

- 変動費(原材料費30%):12,000円

- 固定費(出店料5,000円、その他経費3,000円と仮定):8,000円

- 利益:40,000円 – 12,000円 – 8,000円 = 20,000円

このシミュレーションを通じて、「1日あたり最低でも何食売らなければ赤字になるのか(損益分岐点)」を把握できます。出店候補地を見つけた際に、その場所のポテンシャル(想定される客数)と出店料を天秤にかけ、「この場所でなら利益が出せそうだ」という客観的な判断が可能になります。複数の候補地を比較検討する際の重要な指標にもなるため、必ず行いましょう。

③ 必要な営業許可を確認しておく

出店場所を探すのと並行して、キッチンカーで営業するために必須となる公的な許可について、その概要を理解し、準備を進めておく必要があります。許可がなければ、いくら良い場所が見つかっても営業することはできません。

主に必要となるのは以下の2つです。

- 食品衛生責任者の資格:

- キッチンカー1台につき、必ず1名以上の食品衛生責任者を置かなければなりません。

- 資格は、各都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会(1日)を受講すれば取得できます。調理師や栄養士などの資格を持っている場合は、講習が免除されます。

- まずはこの資格を取得することが、すべてのスタートラインとなります。

- 保健所の営業許可:

- キッチンカーで食品を調理・販売するためには、出店するエリアを管轄する保健所から営業許可を取得する必要があります。

- 許可の種類は、提供するメニューによって「飲食店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」などに分かれます。

- ここで最も重要なのが、「仕込み場所」の規定です。多くの自治体では、衛生上の理由から、キッチンカー内でできる調理工程(食材のカットや下ごしらえなど)を厳しく制限しています。そのため、別途、営業許可を取得した固定の施設(仕込み場所)を確保するよう求められるのが一般的です。自宅のキッチンを仕込み場所として使うことは認められません。

- この「仕込み場所問題」は、キッチンカー開業者が直面する大きなハードルの一つです。解決策としては、営業許可付きのレンタルキッチン(シェアキッチン)を借りる、他の飲食店の厨房を間借りする、などが挙げられます。

これらの許可の要件は自治体によって細かく異なるため、出店を希望する地域の保健所に早い段階で相談に行くことが非常に重要です。事前に準備を始めることで、場所探しのプロセスをスムーズに進めることができます。

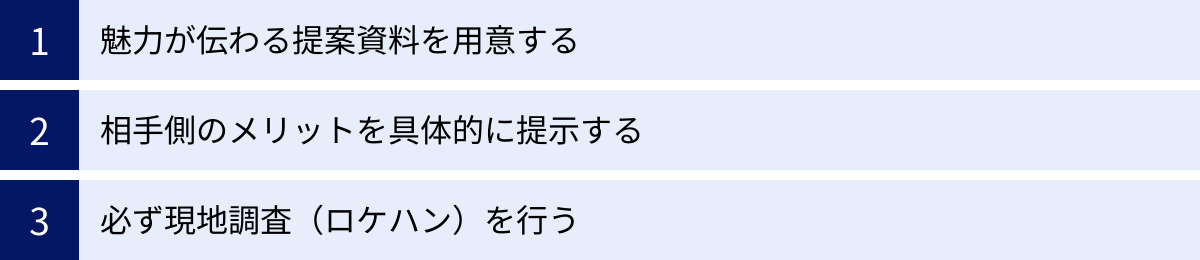

出店交渉を成功させる3つのコツ

魅力的な出店場所を見つけ、いざ交渉へ。ここでは、場所のオーナーや管理者との交渉を成功に導き、契約を勝ち取るための3つの重要なコツを解説します。ただ「出店させてください」とお願いするだけでは、相手の心は動きません。

① 魅力が伝わる提案資料を用意する

直接交渉の場において、口頭での説明だけではあなたのキッチンカーの魅力は十分に伝わりません。視覚的に分かりやすく、プロフェッショナルな印象を与える「提案資料(企画書)」を準備することは、信頼を得るための第一歩です。

A4用紙数枚にまとめたクリアファイルに入れて渡せるような、シンプルで見やすい資料を心がけましょう。最低限、以下の項目を盛り込むことをおすすめします。

- 表紙: キッチンカーの屋号(店名)、ロゴ、連絡先

- 事業概要:

- キッチンカーのコンセプト(どんな価値を提供するのか)

- 事業主のプロフィールや経歴、想い(顔が見えると安心感に繋がります)

- キッチンカー紹介:

- 車両の外観と内観がよくわかる写真(清潔感をアピール)

- 提供メニュー:

- メニューの写真(最も重要): シズル感のある美味しそうな写真を用意しましょう。

- メニュー一覧と価格帯

- 商品のこだわり(食材、製法など)

- 衛生管理体制:

- 食品衛生責任者証のコピー

- 徹底している衛生管理の取り組み(手洗いの徹底、アルコール消毒など)

- 営業許可・保険:

- 取得済みの保健所の営業許可証のコピー

- PL保険(生産物賠償責任保険)の加入証明書のコピー(万が一の食中毒事故などに備えている証明となり、相手に大きな安心感を与えます)

- 希望条件:

- 希望する出店曜日、時間帯

- 希望する出店料の形態(固定、歩合など)

これらの情報が整理された資料があるだけで、「しっかりと準備をしてきた、信頼できる事業者だ」という印象を与えることができます。熱意と計画性を示す、強力な武器となります。

② 相手側のメリットを具体的に提示する

交渉の場で最も重要な心構えは、「自分の都合」ではなく「相手の利益」を第一に考えることです。出店をお願いする立場であることは間違いありませんが、「場所を貸してあげる」のではなく、「パートナーとして一緒にメリットを生み出す」という視点で提案することが成功の鍵です。

そのためには、まず相手(商業施設、オフィスビル、土地のオーナーなど)が抱えているであろう課題やニーズを想像・調査し、「あなたのキッチンカーが出店することで、その課題を解決し、こんな良いことがありますよ」と具体的に提示する必要があります。

以下に、相手別のメリット提示の具体例を挙げます。

- 商業施設やスーパーの担当者に対して:

- 「話題性のあるグルメを提供することで、施設の集客力アップに貢献します。特に週末のイベント感を演出し、お客様の満足度を高めます。」

- 「出店の様子を当店のSNSで積極的に発信し、施設の認知度向上にも繋げます。」

- 「美味しい食事の提供により、お客様の施設内での滞在時間が延び、他のテナントでの購買機会の創出にも貢献できると考えています。」

- オフィスビルの総務担当者やオーナーに対して:

- 「バラエティ豊かなランチの選択肢を提供することで、従業員の皆様のランチ満足度を向上させます。これは福利厚生の充実にも繋がります。」

- 「ランチのために遠くまで出かける必要がなくなり、休憩時間を有効に使えるため、午後の業務効率アップにも貢献できます。」

- イベント主催者に対して:

- 「SNS映えする当店のメニューは、来場者が写真を撮って投稿したくなるため、イベントの話題性を自然な形で高めることができます。」

- 「行列ができるほどの人気メニューで、イベント全体の賑わいを創出し、来場者の満足度を高めます。」

このように、相手の立場に立ったメリットを明確に言語化して伝えることで、交渉は「お願い」から「価値ある提案」へと変わり、相手も前向きに検討してくれる可能性が格段に高まります。

③ 必ず現地調査(ロケハン)を行う

机上のデータやGoogleマップの情報だけで出店を決めるのは非常に危険です。契約を結ぶ前には、必ず出店候補地に足を運び、自分の目で確かめる「現地調査(ロケーション・ハンティング、通称ロケハン)」を行いましょう。

ロケハンでは、時間帯や曜日を変えて複数回訪れるのが理想です。チェックすべきポイントは多岐にわたります。

- 人流(人の流れ):

- 平日と週末、朝・昼・夜で、どれくらいの人が、どのような目的で通るのか。

- ターゲットとなる客層(ビジネスパーソン、学生、ファミリーなど)は実際にいるか。

- 周辺環境:

- 直接的な競合となる飲食店やコンビニは近くにあるか。

- お客様が利用できるトイレや、雨宿りできる場所はあるか。

- インフラ設備:

- 電源と水道が確保できるか。もし借りられる場合、使用料はいくらか。

- 確保できない場合、自前の発電機や給水タンクで対応可能か。(発電機の騒音は問題にならないか)

- 設置スペースと動線:

- 自分のキッチンカーを問題なく駐車できるか。

- 販売カウンターを設置し、お客様が並ぶための待機列スペースは十分にあるか。

- 車両の搬入・搬出経路はスムーズか。

ロケハンで得た情報は、交渉の材料にもなり得ます。「実際に調査したところ、電源の確保が難しそうなので、その分出店料をご相談させていただけませんか?」といった具体的な交渉が可能になります。

ロケハンを怠った結果、「思ったより人が来ない」「スペースが狭くて営業しづらい」といった問題が契約後に発覚するのは最悪のケースです。貴重な時間と費用を無駄にしないためにも、現地調査は絶対に欠かせないプロセスです。

出店場所が決まってから営業開始までの流れ

無事に出店場所が決まったら、いよいよ営業開始に向けての最終準備です。浮足立つ気持ちを抑え、着実にステップを踏んでいきましょう。口約束だけで進めることは絶対に避け、契約と許可取得を確実に行うことが重要です。

出店条件の確認と契約

交渉がまとまったら、必ず書面で「出店契約書」または「覚書」を取り交わします。口約束は、後々「言った・言わない」のトラブルに発展する元凶です。たとえ相手が知人であっても、ビジネスとして契約書を交わすことが、お互いの信頼関係を維持するためにも不可欠です。

契約書にサインする前に、以下の項目が明確に記載されているかを一つひとつ丁寧に確認しましょう。

| 確認項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 出店場所 | 「〇〇ショッピングモール正面入口横」など、具体的な区画が明記されているか。 |

| 契約期間 | いつからいつまでか。自動更新の有無やその条件はどうか。 |

| 営業日時 | 出店できる曜日、営業時間が明確になっているか。 |

| 出店料 | 金額、計算方法(固定/歩合)、支払方法(振込/手渡し)、支払時期(月末締め翌月払いなど)が明確か。 |

| インフラ提供 | 電気・水道の提供の有無、使用する場合の料金や支払い方法。 |

| ゴミ処理 | 営業で出たゴミの処理方法。施設側で処分してくれるのか、全て持ち帰りか。 |

| 宣伝・告知 | SNSでの告知やチラシ配布など、宣伝活動に関するルールはあるか。 |

| キャンセル規定 | 悪天候や自己都合でキャンセルする場合のルール、ペナルティの有無。 |

| 禁止事項 | 音出し、匂い、販売品目などに関する制限事項。 |

| 責任の所在 | 食中毒や物損事故など、万が一のトラブルが発生した際の責任分担。PL保険の加入義務など。 |

| 解約条件 | 契約を中途解約する場合の手続きや条件。 |

少しでも不明な点や曖昧な表現があれば、遠慮なく質問し、内容を修正してもらいましょう。双方が納得した上で契約書に署名・捺印することで、安心して営業に臨むことができます。

必要な許可の最終確認と取得

出店場所と契約内容が確定したら、営業に必要な公的な許可を最終的に取得します。特に、複数のエリアで営業する場合は注意が必要です。

- 保健所の営業許可:

キッチンカーの営業許可は、原則として営業する都道府県(または政令指定都市など)ごとに取得が必要です。例えば、東京都で許可を取得していても、神奈川県で営業する場合は、別途神奈川県の保健所で許可を取り直さなければなりません。ただし、近年は食品衛生法の改正により、一定の要件を満たした車両であれば、一つの自治体で許可を取れば全国(または複数の自治体間)で営業可能になる「広域的な営業」の仕組みが整備されつつあります。自分の活動エリアがどのようなルールになっているか、必ず事前に保健所に確認してください。 - 警察署の道路使用許可:

出店場所が公道(歩道を含む)や、道路交通法が適用される公園の一部などである場合は、その場所を管轄する警察署に出向き、「道路使用許可」を申請します。私有地での営業であれば原則不要ですが、判断に迷う場合は警察署に確認するのが最も確実です。申請には、申請書、出店場所の見取り図、営業の概要がわかる資料などが必要です。許可が下りるまでには1週間から2週間程度かかるため、余裕をもって申請しましょう。

これらの許可は、あなたのビジネスの生命線です。「知らなかった」では済まされず、無許可営業は厳しい罰則の対象となります。コンプライアンス(法令遵守)を徹底することが、持続可能なビジネスの基盤となります。

キッチンカーの出店に必要な2種類の許可

キッチンカー事業を合法的に運営するためには、公的な許可の取得が絶対条件です。ここでは、特に重要な「保健所の営業許可」と「警察署の道路使用許可」について、さらに詳しく解説します。これらの許可の要件を正しく理解することが、トラブルを未然に防ぎます。

① 保健所の「営業許可」

これはキッチンカーで飲食物を提供・販売する上で、最も根幹となる許可です。管轄は、営業するエリアの保健所です。

許可の種類

提供するメニューによって、取得すべき許可の種類が異なります。主なものは以下の通りです。

- 飲食店営業: 調理全般が行える許可。カレー、丼もの、パスタ、ラーメン、揚げ物など、本格的な食事メニューを提供する場合に必要です。最も幅広いメニューに対応できます。

- 喫茶店営業: アルコール以外の飲み物と、それに伴う簡単な調理(温める、挟む、盛り付ける程度)が可能な許可。コーヒー、ジュース、サンドイッチ、ホットドッグなどが該当します。

- 菓子製造業: クレープ、ワッフル、ドーナツ、かき氷など、菓子の製造・販売を行う場合に必要です。

どの許可が必要になるかは、自治体の保健所の判断によって細かく解釈が異なる場合があります。例えば、「クレープは菓子製造業だが、生地にハムやチーズを乗せると飲食店営業が必要」といったケースもあります。メニューを決めたら、必ず事前に保健所に相談し、どの許可に該当するのかを確認しましょう。

車両の設備要件

営業許可を取得するためには、キッチンカーの設備が保健所の定める基準を満たしている必要があります。これも自治体によって細かな違いはありますが、共通して求められる主な要件は以下の通りです。

- 給排水設備: 規定サイズ以上のシンク(多くは2槽以上)と、規定容量以上(例:40L、80Lなど)の給水タンク・排水タンク。

- 衛生的な手洗い設備: 運転席とは別に、調理スペース専用の手洗い設備と、石鹸、消毒液の設置。

- 換気設備: 調理中の熱気や煙を外部に排出するための換気扇。

- 温度管理設備: 食材を適切に保管するための冷蔵庫・冷凍庫。

- 収納設備: 食器や器具を衛生的に保管できる、扉付きの収納棚。

- 運転席との区画: 運転スペースと調理スペースが、壁などで完全に仕切られていること。

- その他: 蓋付きのゴミ箱、防虫対策(網戸など)、清掃しやすい材質の内壁や床など。

仕込み場所の問題

前述の通り、キッチンカー開業における最大の障壁の一つが「仕込み場所」です。多くの保健所では、食中毒リスクを低減するため、キッチンカー内でできる調理工程を「最終的な加熱・盛り付け」などに限定しています。野菜の洗浄やカット、肉の下味付けといった「仕込み」行為は、別途、営業許可を取得した固定の調理施設で行うよう指導されます。

このため、開業者は仕込み専用の場所を確保しなければなりません。主な解決策は以下の通りです。

- 自宅とは別に、営業許可を取得できる基準を満たした専用キッチンを設ける。

- 営業許可付きのレンタルキッチンやシェアキッチンを利用する。

- 知人の飲食店の厨房などを、営業時間外に間借りさせてもらう(その場合も保健所への確認は必要)。

この仕込み場所の規定をクリアしなければ、営業許可は取得できません。車両製作と並行して、早い段階から対策を検討しておく必要があります。

② 警察署の「道路使用許可」

これは、道路や歩道など、公共の場所で営業する場合に必要となる許可です。管轄は、営業する場所の住所を管地する警察署の交通課です。

許可が必要な行為

道路交通法第77条では、以下のような行為を行う場合に、管轄警察署長の許可を受けなければならないと定められています。

- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為

- 道路に石碑、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設置しようとする行為

- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする行為

キッチンカーの営業は、この3番目の「露店、屋台店」に該当するため、公道上で営業する際には必ず道路使用許可が必要です。

許可が不要なケース

スーパーの駐車場、イベント会場の敷地内、個人の土地など、完全な私有地内で営業する場合は、原則として道路使用許可は不要です。ただし、その土地の所有者や管理者からの出店許可はもちろん必要です。

注意点として、私有地であっても、不特定多数の人が自由に通行できる「公開空地」(高層マンションの足元にある広場など)は、事実上、道路とみなされて警察の許可が必要になる場合があります。判断に迷う場合は、必ず事前に警察署に確認しましょう。

申請手続き

申請には、道路使用許可申請書(2通)、出店場所の略図、周辺の見取り図、キッチンカーの仕様がわかる資料などが必要です。審査には通常1週間から長くて2週間程度かかります。

重要なのは、道路使用許可はあくまで「道路の本来の目的(交通)を阻害しない範囲で、一時的な使用を認める」という性質のものであるという点です。そのため、同じ場所で毎日、長期間にわたって営業するための許可を得るのは難しいのが実情です。主に、地域の祭りやイベントなどで一時的に交通規制が敷かれる際に、その範囲内で営業するために取得するケースが多いと理解しておきましょう。

知っておきたい出店料の仕組みと相場

出店料は、キッチンカー事業の収益性を左右する重要なコストです。場所の集客力や条件によって金額は大きく変動します。出店料の仕組みは主に3つのパターンがあり、それぞれの特徴を理解して、自分のビジネスモデルや出店場所の特性に合った契約を結ぶことが大切です。

固定制

仕組み:

「1日あたり〇〇円」「1ヶ月あたり〇〇円」というように、売上に関わらず、あらかじめ決められた一定の金額を出店料として支払う方式です。

相場:

場所や曜日、時間帯によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- 平日のオフィス街ランチ: 5,000円〜15,000円/日

- 週末の商業施設: 10,000円〜30,000円/日

- 地域の小規模なイベント: 5,000円〜20,000円/日

- 大規模な音楽フェスなど: 50,000円〜数百万円/期間

メリット:

最大のメリットは、売上が伸びれば伸びるほど、その分がすべて自分の利益になる点です。売上上限がないため、大当たりすれば大きな収益を得られます。また、支払う金額が事前に確定しているため、コスト計算がしやすく、事業計画や予算管理がしやすいという利点もあります。

デメリット:

逆に、売上がゼロでも決められた出店料を支払わなければならないというリスクがあります。天候不順や予期せぬトラブルで客足が伸びなかった場合、出店料が重くのしかかり、赤字になる可能性も十分にあります。集客力に自信があり、ある程度の売上予測が立てられる場所でなければ、リスクの高い方式と言えます。

売上歩合制

仕組み:

「売上の〇〇%」というように、その日の売上高に応じて出店料が変動する方式です。

相場:

一般的に、売上の10%〜20%の範囲で設定されることが多いです。例えば、売上の15%という契約で、その日の売上が100,000円だった場合、出店料は15,000円となります。

メリット:

出店リスクを低く抑えられるのが最大のメリットです。売上が少なければ支払う出店料も少なくなり、万が一売上がゼロだった場合は出店料もゼロになります(最低保証金がない場合)。初めて出店する場所や、日によって売上の変動が大きい場所で営業する際に、安心してチャレンジできる方式です。

デメリット:

売上が伸びれば伸びるほど、支払う出店料も増えていくため、利益率が頭打ちになりやすい点がデメリットです。どんなに頑張って売上を上げても、その一部は必ず場所代として持っていかれるため、固定制に比べて大きな利益を出すのは難しくなります。

固定制と売上歩合制のハイブリッド

仕組み:

上記2つの方式を組み合わせたものです。いくつかのパターンがあります。

- 最低保証料金+売上歩合: 「最低保証5,000円+売上の10%」といった形式。売上がゼロでも5,000円は支払い、売上が伸びればその分歩合も上乗せされます。

- 固定料金と売上歩合の高い方: 「固定料金10,000円、または売上の15%のいずれか高い方」といった形式。売上が60,000円なら歩合は9,000円なので固定の10,000円を支払い、売上が80,000円なら歩合は12,000円なので、そちらを支払います。

メリット・デメリット:

この方式は、出店者と場所提供者の双方のリスクを分散させる目的で採用されることが多いです。出店者にとっては、完全な固定制よりはリスクが低いものの、完全な歩合制よりはコスト負担が重くなる可能性があります。契約内容が複雑になりがちなので、どちらの方式が自分にとって有利かしっかりとシミュレーションすることが重要です。

| 方式 | 仕組み | メリット | デメリット | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|

| 固定制 | 決まった金額を支払う | 売上が大きいほど利益が増える、予算管理がしやすい | 売上がないと赤字になる | 集客力が高く、売上予測が立てやすい場所。リピーターの多い場所。 |

| 売上歩合制 | 売上の一定割合を支払う | 売上が少なくても支払額が少ない、出店リスクが低い | 売上が伸びると支払額も増え、利益率が上がりにくい | 初めて出店する場所。売上予測が不透明なイベント。 |

| ハイブリッド制 | 固定と歩合の組み合わせ | 双方のリスクを分散できる | 仕組みが複雑になる場合がある。コスト計算がしにくい。 | 長期的な出店契約を結ぶ場合。商業施設など。 |

キッチンカーの出店場所に関するQ&A

最後に、キッチンカーの出店場所探しに関して、多くの人が抱く疑問にQ&A形式でお答えします。

出店場所がなかなか見つからないときはどうすればいい?

出店場所が思うように見つからない時は、多くの事業者が通る道です。焦らず、一度立ち止まってアプローチ方法を見直してみましょう。

- 視点を変える: オフィス街や商業施設といった人気の高い場所だけに固執していませんか?少し視野を広げ、住宅展示場、スポーツクラブ、大学以外の専門学校、工場地帯、道の駅、観光農園など、ライバルが少ないニッチな場所を探してみましょう。意外な需要が隠れていることがあります。

- コンセプトを見直す: 自分のキッチンカーの強みは何か、どんな場所ならその価値を最大限に提供できるかを再考してみましょう。メニューや価格帯を、特定の場所に特化して調整するのも一つの手です。

- 行動量を増やす: マッチングサービスを眺めているだけでは、良い場所は見つかりません。「探し方7選」で紹介したように、直接交渉、SNSでの発信、イベントへの応募、仲間からの紹介依頼など、複数の方法を並行して、かつ積極的に試すことが重要です。行動量が多ければ多いほど、チャンスに出会う確率も高まります。

- 実績を作る: まずは単発のイベントに積極的に参加し、出店経験と実績を積みましょう。イベントでの活躍が目に留まり、別の出店に繋がったり、人脈が広がったりするきっかけになります。

無料で出店できる場所はある?

可能性はゼロではありませんが、非常に限定的です。無料で出店できる可能性があるのは、以下のようなケースです。

- 地域活性化目的のイベント: 町おこしの一環として開催されるイベントで、賑やかしのために主催者が費用を負担し、無料で出店を誘致してくれる場合があります。

- 新規オープンの集客: 新しくオープンする店舗や住宅展示場などが、オープニングイベントの集客目的で、無料でキッチンカーを招待するケースです。

- 知人・友人の好意: 知人が所有する会社の敷地や土地などで、特別な計らいとして無料で場所を貸してくれる場合です。

ただし、「無料」という言葉に安易に飛びつくのは禁物です。たとえ無料でも、全く人が来ない場所では意味がありません。また、場所代は無料でも、電気代やゴミ処理費用などの実費を請求されることもあります。無料であっても、トラブルを避けるために、提供される条件やルールについては書面で確認しておくことをおすすめします。

道路や路上で自由に営業してもいい?

絶対に許可なく営業してはいけません。

日本の公道(車道、歩道)でキッチンカーを停めて営業することは、道路交通法によって厳しく規制されています。前述の通り、営業するためには、その場所を管轄する警察署から事前に「道路使用許可」を取得することが絶対条件です。

許可なく路上で営業する行為は「違法営業」であり、取り締まりの対象となります。地域住民からの通報に繋がることも多く、一度でも違反すると、その後の営業活動に大きな支障をきたす可能性があります。

無断で出店した場合の罰則は?

無断営業は、複数の法律に抵触する可能性があり、厳しい罰則が科せられます。これはビジネスの存続を揺るがす重大なリスクです。

- 食品衛生法違反: 保健所の営業許可を得ずに食品を販売した場合、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)」という非常に重い罰則の対象となります。

- 道路交通法違反: 警察署の道路使用許可を得ずに公道で営業した場合、「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられます。

- 民事上の責任: 私有地に無断で侵入して営業した場合、土地の所有者から不法占拠として立ち退きを求められたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。

これらの法的な罰則以上に深刻なのが、「信用の失墜」です。一度でも無許可営業が発覚すれば、その噂は業界内や地域に広まります。他のキッチンカー事業者が真面目にルールを守って築き上げてきた信頼を損ない、業界全体のイメージを悪化させることにも繋がります。

ルールとマナーを守って誠実に営業することこそが、お客様や地域から愛され、長くビジネスを続けるための唯一の道です。出店場所探しから許可取得、日々の営業まで、常にコンプライアンスを意識して取り組みましょう。