「自分のお店を持ちたい」という夢を抱く多くの人にとって、最初の大きなハードルとなるのが「貸店舗探し」です。理想の店舗物件を見つけられるかどうかは、事業の成功を大きく左右する重要な要素と言っても過言ではありません。しかし、初めての開業では、何から手をつければ良いのか、どのような点に注意すれば良いのか、分からないことばかりで不安に感じる方も多いでしょう。

立地、広さ、家賃、物件の種類、契約条件など、考慮すべき項目は多岐にわたります。情報収集の方法も多様化しており、どの方法が自分に合っているのかを見極めるのも一苦労です。また、良い物件だと思っても、見えない部分にリスクが隠れている可能性も否定できません。

この記事では、これから店舗を開業しようと考えている方々に向けて、貸店舗探しの全プロセスを7つの具体的なステップに分け、網羅的かつ分かりやすく解説します。 店舗探しを始める前の重要な準備段階から、物件の種類、具体的な探し方、失敗しないためのチェックポイント、そして契約時の注意点まで、開業準備でつまずきがちなポイントを一つひとつ丁寧に紐解いていきます。

この記事を最後まで読めば、貸店舗探しの全体像を体系的に理解し、自信を持って物件選びに臨めるようになります。初めての開業でも安心して理想の店舗を見つけ、夢への第一歩を力強く踏み出すための羅針盤として、ぜひご活用ください。

目次

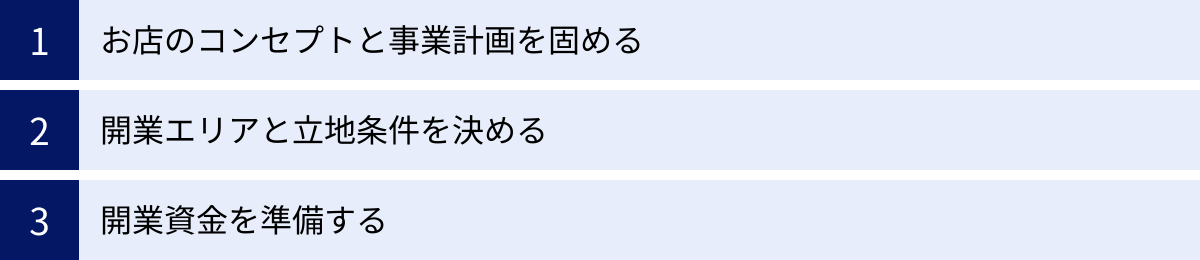

貸店舗探しを始める前の3つの準備

成功する店舗探しは、物件情報をやみくもに探し始めることではありません。その前段階として、事業の根幹となる計画をしっかりと固め、判断基準を明確にしておく準備が不可欠です。 この準備を怠ると、数多くの物件情報に惑わされ、時間と労力を無駄にしてしまうだけでなく、事業計画そのものに合わない物件を選んでしまい、開業後の経営を圧迫する原因にもなりかねません。ここでは、貸店舗探しを始める前に必ず行うべき3つの重要な準備について詳しく解説します。

① お店のコンセプトと事業計画を固める

物件探しを始める前に、まず最も重要となるのが「お店のコンセプト」と「事業計画」を具体的に固めることです。これらは、あなたの事業の設計図であり、羅針盤となるものです。この設計図が曖昧なままでは、どのような船(物件)を選べば良いのか判断できません。

コンセプトとは、「誰に」「何を」「どのように」提供するのかを明確にした、お店の基本的な考え方です。 例えば、飲食店を開業する場合でも、「20代の女性をターゲットにした、SNS映えするオーガニック野菜中心のカフェ」と、「40〜50代のビジネスマンをターゲットにした、落ち着いた空間でこだわりの日本酒が楽しめる隠れ家的な居酒屋」とでは、求められる店舗の姿は全く異なります。

前者のカフェであれば、人通りの多い商業エリアやおしゃれな雰囲気の街で、ガラス張りで明るく、開放感のある物件が適しているかもしれません。一方、後者の居酒屋であれば、繁華街から少し離れた路地裏や、ビルの2階以上にある「空中階」で、外からは中の様子が伺い知れないような、プライベート感のある物件が理想的でしょう。このように、お店のコンセプトが明確になることで、探すべき物件のエリア、立地、広さ、内外装のイメージなどが具体的に見えてきます。

次に、コンセプトと並行して「事業計画」を策定します。事業計画とは、ビジネスの目標を達成するための具体的な行動計画書です。特に重要なのが「収支計画」と「資金計画」です。

- 収支計画: 売上高の予測と、必要経費(原材料費、人件費、水道光熱費、そして家賃など)の見積もりを行い、どの程度の利益が見込めるのかをシミュレーションします。この収支計画を立てることで、事業として無理なく支払い続けられる家賃の上限が自ずと決まります。一般的に、飲食店の家賃は売上予測の10%以内が健全な目安とされていますが、業種や業態によってこの比率は変動します。感覚的に「このくらいの家賃なら大丈夫だろう」と決めるのではなく、具体的な数値に基づいた判断が不可欠です。

- 資金計画: 開業に必要な資金(初期投資)と、開業後の運転資金を算出し、それをどのように調達するのかを計画します。自己資金で全てを賄うのか、日本政策金融公庫などから融資を受けるのかを検討します。融資を受ける場合、事業計画書の提出は必須です。審査では、コンセプトの独自性や市場性、そして収支計画の実現可能性が厳しく評価されます。説得力のある事業計画書は、融資審査を通過するためだけでなく、条件の良い物件の入居審査を有利に進める上でも強力な武器となります。

【よくある質問】

Q. 事業計画書はどのくらい詳細に作るべきですか?

A. 融資を申請する場合は、金融機関が指定するフォーマットに沿って詳細に作成する必要があります。売上予測は希望的観測ではなく、客単価や想定回転数、席数、営業日数などから論理的に算出し、その根拠を明確に示しましょう。経費についても、考えられる項目をすべて洗い出し、現実的な金額を見積もることが重要です。融資を受けない場合でも、自分自身の事業計画を客観的に見つめ直し、成功の確度を高めるために、できるだけ具体的に作成することをおすすめします。

② 開業エリアと立地条件を決める

コンセプトと事業計画が固まったら、次に行うべきは「開業エリア」と「立地条件」の決定です。この二つは似ているようで異なる概念であり、段階的に絞り込んでいくことが重要です。エリアと立地の選定は、ターゲット顧客に効率的にアプローチし、安定した集客を実現するために極めて重要なプロセスです。

まず、「エリア」とは、市区町村や沿線といった広域の範囲を指します。「渋谷区」「吉祥寺エリア」「東横線沿線」などがこれにあたります。エリア選定で考慮すべき点は以下の通りです。

- ターゲット顧客の分布: あなたがターゲットとする顧客層(年齢、性別、ライフスタイル、所得層など)が多く居住、あるいは通勤・通学しているエリアはどこか。国勢調査などの公的な統計データや、民間のマーケティングデータも参考に、候補となるエリアをいくつかリストアップします。

- 街の特性とイメージ: その街が持つ雰囲気やブランドイメージが、自分のお店のコンセプトと合致しているか。例えば、高級志向のブランドは銀座や表参道、サブカルチャー系の店舗は秋葉原や中野といったように、街のイメージと店のコンセプトが一致していると、顧客に受け入れられやすくなります。

- 人口動態と将来性: そのエリアの人口は増加傾向にあるか、減少傾向にあるか。再開発の計画はあるか。長期的な視点で事業を継続していくためには、エリアの将来性も考慮に入れる必要があります。

次に、「立地」とは、エリア内におけるより具体的な場所(駅からの距離、通り、階数など)を指します。「〇〇駅から徒歩3分」「〇〇通りに面した1階」「オフィス街の裏路地」といったレベルです。立地条件を検討する際には、以下の要素を具体的に洗い出します。

- 商圏分析: 店舗を中心とした集客が見込める範囲(商圏)の特性を分析します。昼間人口と夜間人口の差はどのくらいか(オフィス街か住宅街か)、歩行者の属性(年齢、性別など)はどうか、交通量は多いか少ないか。実際に候補地を訪れ、時間帯や曜日を変えて観察することが不可欠です。

- アクセスの利便性: 最寄り駅からの距離やルート、バス停からのアクセス、駐車場の有無など、顧客が来店しやすい環境かどうかを評価します。目的来店型の店舗(専門性の高い店など)でなければ、駅からの距離は集客に直結する重要な要素です。

- 視認性: 店舗が通りからどの程度見えやすいか。角地や大通り沿いは視認性が高い一方、家賃も高くなる傾向があります。隠れ家的なコンセプトでなければ、視認性の高さは重要な武器になります。

- 階数: 路面店(1階)は最も人目につきやすく集客に有利ですが、家賃は高くなります。2階以上の「空中階」や地下は、家賃を抑えられますが、看板やWEBでの集客など、来店を促すための工夫がより一層求められます。

| 業種 | 推奨される立地条件の例 |

|---|---|

| カフェ・軽食 | ・駅近、商業施設内、人通りの多い通り沿い ・ガラス張りなど開放感があり、入りやすい雰囲気 ・競合が多すぎないか、コンセプトで差別化できるか |

| レストラン・居酒屋 | ・【大衆向け】駅周辺の繁華街、オフィス街 ・【高級・専門】繁華街から少し離れた落ち着いたエリア、路地裏 ・重飲食が可能か(排気・防水・ガス容量など) |

| アパレル・雑貨 | ・ファッション感度の高いエリア、商業施設のテナント ・路面店であれば、ショーウィンドウを効果的に使えるか ・周辺店舗との相乗効果が見込めるか |

| サロン・クリニック | ・プライバシーを確保しやすい空中階 ・清潔感のあるエリア、大通りから一本入った場所 ・完全予約制であれば、駅からの多少の距離は許容されやすい |

開業エリアと立地条件は、一度決めたら簡単には変更できません。 コンセプトと事業計画に基づき、慎重に、そして多角的な視点から検討を重ねることが成功への鍵となります。

③ 開業資金を準備する

明確なコンセプトと事業計画、そして希望のエリア・立地が決まったら、いよいよ現実的な「開業資金」の準備に取り掛かります。資金がなければ、どれだけ素晴らしい計画も絵に描いた餅で終わってしまいます。必要な資金額を正確に把握し、その調達方法を確立することは、店舗探しと並行して進めるべき最重要課題です。

開業資金は、大きく分けて「物件取得費」「設備・内装工事費」「運転資金」の3つで構成されます。

- 物件取得費: 貸店舗を契約する際に必要となる初期費用です。一般的に、家賃の6ヶ月〜12ヶ月分が目安とされています。

- 保証金(敷金): 家賃滞納や物件の損傷に備える担保金。退去時に原状回復費用などを差し引いて返還される。相場は家賃の6ヶ月〜10ヶ月分程度。

- 礼金: 貸主に対して支払う謝礼金。返還されない。相場は家賃の1〜2ヶ月分。

- 仲介手数料: 物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料。相場は家賃の1ヶ月分+消費税。

- 前家賃: 契約月の家賃。月の途中で契約する場合は日割り計算されることが多い。

- 火災保険料: 万一の火災に備える保険。加入が義務付けられている場合がほとんど。

- 保証会社利用料: 連帯保証人がいない場合などに利用する保証会社への費用。家賃の0.5〜1ヶ月分程度。

- 設備・内装工事費: 店舗を営業できる状態にするための費用です。物件の状態(スケルトンか居抜きか)によって大きく変動します。

- 内装デザイン・設計費: 専門家に依頼する場合に発生。

- 内装工事費: 壁、床、天井、建具などの工事。

- 外装工事費: ファサード、看板などの工事。

- 設備工事費: 電気、ガス、水道、空調、排気などの工事。

- 厨房機器・什器費: 調理器具、テーブル、椅子、レジ、陳列棚などの購入費用。

- 運転資金: 開業直後から事業が軌道に乗り、安定した収益が上がるまでの間、経営を維持していくための資金です。仕入れ費用、人件費、家賃、水道光熱費、広告宣伝費などが含まれます。開業当初は売上が計画通りに伸びない可能性も十分に考えられるため、最低でも6ヶ月分の運転資金を確保しておくことが推奨されます。 この運転資金の確保が、予期せぬ事態に見舞われた際の命綱となります。

これらの資金をどのように調達するかも計画しておく必要があります。

- 自己資金: 自分で貯めた資金。多ければ多いほど、融資の審査も有利になり、経営の安定度も増します。

- 融資(借入):

- 日本政策金融公庫: 政府系金融機関であり、これから創業する人や中小企業を積極的に支援しています。比較的低金利で、無担保・無保証人の融資制度もあります。

- 制度融資: 地方自治体、金融機関、信用保証協会が連携して提供する融資制度。自治体が利子の一部を補助してくれるなど、有利な条件で借り入れできる場合があります。

- 補助金・助成金: 国や地方自治体が提供する返済不要の資金。創業促進補助金など、様々な種類があります。公募期間や要件が定められているため、常に情報をチェックしておくことが重要です。

十分な開業資金、特に運転資金を確保しておくことは、安心して事業をスタートさせ、継続させていくための絶対条件です。 資金計画に少しでも不安がある場合は、物件探しと同時に、金融機関や商工会議所などに相談することをおすすめします。

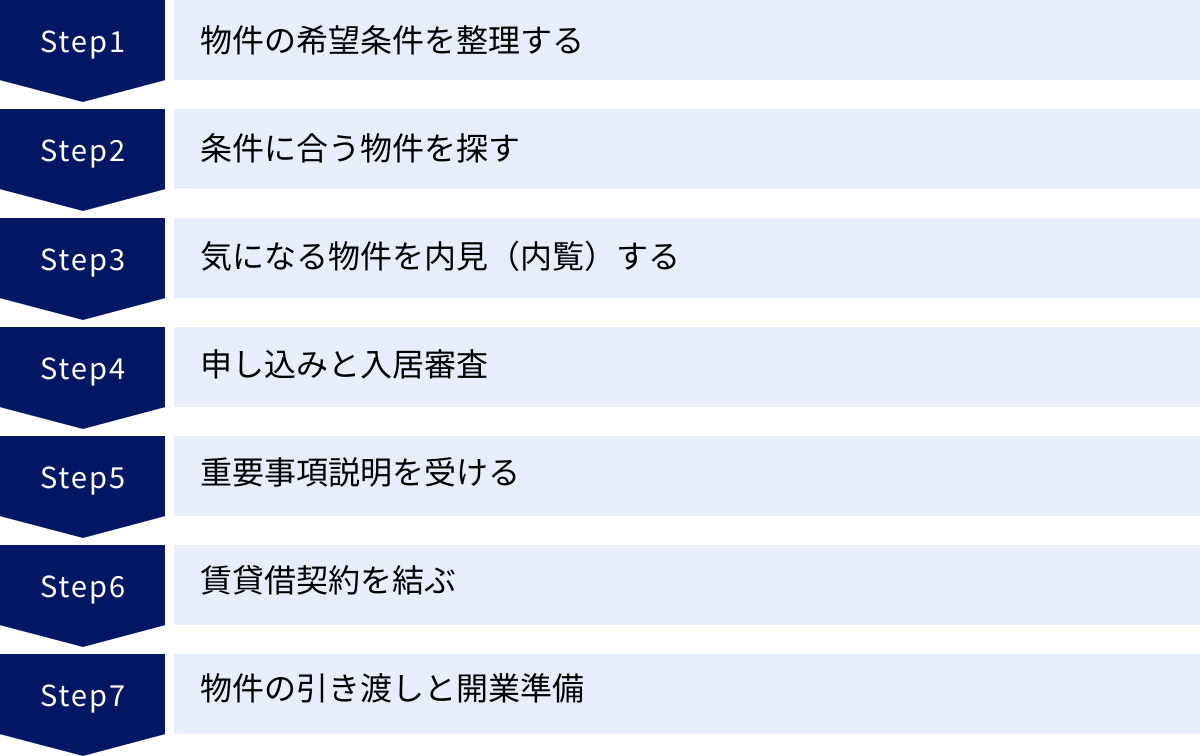

貸店舗の探し方!具体的な7つのステップ

入念な準備が整ったら、いよいよ具体的な物件探しのフェーズへと移行します。ここからは、理想の物件に出会い、契約を締結し、開業準備を始めるまでの一連の流れを7つのステップに分けて解説します。各ステップでやるべきこと、注意すべきことを正確に理解し、計画的に行動することで、スムーズな店舗探しが実現します。

① 物件の希望条件を整理する

最初のステップは、準備段階で固めたコンセプトや事業計画を、具体的な「物件の希望条件」としてリストアップし、整理することです。 この作業を行うことで、検索の軸が定まり、膨大な物件情報の中から効率的に候補を絞り込めるようになります。

このとき重要なのは、条件に優先順位をつけることです。すべての希望を100%満たす完璧な物件は、現実的にはほとんど存在しません。そのため、「これだけは絶対に譲れない必須条件」と、「できれば満たしていてほしい希望条件」の2つに分けて整理するのが効果的です。

以下に、整理すべき条件の項目例を挙げます。これを参考に、自分のお店のチェックリストを作成してみましょう。

【物件の希望条件チェックリスト(例)】

| 項目 | 必須条件 | 希望条件 |

|---|---|---|

| エリア | 例:渋谷区、新宿区 | 例:その中でも〇〇エリア |

| 立地 | 例:駅から徒歩10分以内 | 例:駅から徒歩5分以内、大通り沿い |

| 家賃 | 例:月額30万円(共益費込)まで | 例:月額25万円(共益費込)まで |

| 広さ | 例:15坪(約50㎡)以上 | 例:20坪(約66㎡)程度 |

| 階数 | 例:1階または2階 | 例:1階(路面店) |

| 物件種別 | 例:問わない | 例:居抜き物件 |

| 周辺環境 | 例:周辺に強力な競合店がない | 例:集客が見込める商業施設が近い |

| インフラ設備 | 例:重飲食が可能(十分な電気・ガス容量、排気設備) | 例:ダクトが屋上まで伸びている |

| その他 | 例:24時間営業が可能 | 例:角地で視認性が高い |

このリストを作成することで、不動産会社の担当者に希望を的確に伝えられるようになり、より精度の高い物件紹介を受けられます。また、内見した物件を評価する際の客観的な基準にもなります。必須条件を満たさない物件は最初から除外することで、無駄な内見を減らし、時間を有効に使えるようになります。

② 条件に合う物件を探す

希望条件のリストが完成したら、次はその条件に合う物件を探す情報収集のステップです。探し方にはいくつかの方法があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。一つの方法に固執せず、複数の方法を組み合わせることで、より多くの情報に触れ、理想の物件に出会える確率を高めることができます。

主な探し方は以下の4つです。(詳細は後述の「貸店舗の主な探し方4選」で詳しく解説します)

- インターネットのポータルサイト: 「アットホーム 店舗」や「SUUMO for Biz」など、事業用物件専門のサイトで検索します。手軽に広範囲の物件を比較検討できるのが最大のメリットです。

- 居抜き物件専門サイト: 「店舗そのままオークション」や「居抜き市場」など、居抜き物件に特化したサイトです。初期費用を抑えたい場合や、同業種での開業を考えている場合に非常に有効です。

- テナント専門の不動産会社に相談する: 地域の情報に精通し、事業用物件を専門に扱う不動産会社に直接相談する方法です。インターネットには掲載されていない「非公開物件」を紹介してもらえる可能性があるのが大きな魅力です。事業計画について具体的なアドバイスをもらえることもあります。

- 自分の足で探す: 開業を希望するエリアを実際に歩き回り、「テナント募集」の貼り紙を探したり、空き物件を見つけたりする方法です。街の雰囲気を肌で感じられ、思わぬ掘り出し物に出会えることもあります。

これらの方法を並行して進め、気になる物件が見つかったら、積極的に問い合わせを行いましょう。人気のある物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、スピード感も重要です。

③ 気になる物件を内見(内覧)する

インターネット上の情報や図面だけでは、物件の本当の姿は分かりません。写真や説明文が魅力的でも、実際に訪れてみるとイメージと全く違った、ということはよくあります。気になる物件が見つかったら、必ず現地に足を運んで「内見(内覧)」を行いましょう。

内見は、単に部屋の中を見るだけではありません。事業を成功させるための調査の場と捉え、多角的な視点から厳しくチェックすることが重要です。

内見時の心構えと基本チェック項目:

- 時間帯・曜日を変えて複数回訪問する: 平日の昼、夜、そして休日では、街の雰囲気や人通りが全く異なります。ターゲット顧客が活動する時間帯に、本当に人がいるのかを自分の目で確かめましょう。

- 五感をフル活用する:

- 視覚: 日当たり、室内の明るさ、壁や床の傷・汚れ、天井の雨漏りの跡、窓からの景色、周辺の建物の状況。

- 聴覚: 周囲の騒音(交通量、近隣店舗の音、工事の音など)、室内の反響。

- 嗅覚: カビ臭さ、排水溝からの臭い、近隣の飲食店からの臭いなど。

- 実測とシミュレーション: メジャーを持参し、図面だけでは分からない実際の寸法(特に間口や天井高)を測ります。厨房機器やテーブル、椅子などを配置した場合の動線を具体的にイメージしてみましょう。

- 写真とメモ: 複数の物件を比較検討するために、気になった点や寸法などを写真とメモで記録しておくと、後で見返す際に非常に役立ちます。

内見でチェックすべき具体的なポイントについては、後述の「失敗しない!物件選びの8つのチェックポイント」でさらに詳しく解説します。内見は、あなたの事業の未来を左右する重要なステップです。 少しでも疑問や不安を感じたら、遠慮せずに不動産会社の担当者に質問しましょう。

④ 申し込みと入居審査

内見を重ね、「この物件で開業したい」と心から思える物件に出会えたら、次はいよいよ「入居の申し込み」です。人気物件は競争率が高いため、決断したら速やかに行動に移す必要があります。

申し込み手続きは、通常「入居申込書」を不動産会社に提出することから始まります。申込書には、契約者情報(個人または法人)、連帯保証人の情報、事業内容などを記入します。この申込書と合わせて、以下の書類の提出を求められることが一般的です。

- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 収入を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書など)

- 【法人の場合】商業登記簿謄本、会社案内

- 事業計画書

- 連帯保証人の身分証明書・収入証明書

提出された書類に基づき、貸主(オーナー)と保証会社による「入居審査」が行われます。審査期間は通常3日〜1週間程度です。審査で主に見られるポイントは以下の通りです。

- 支払い能力: 継続的に家賃を支払っていけるか。自己資金の額や収支計画の妥当性が見られます。

- 事業の将来性・信頼性: どのような事業を行うのか、その事業に将来性はあるか。貸主は、自身の物件で安定して長く営業してくれるテナントを望んでいます。しっかり作り込まれた事業計画書は、あなたの事業への熱意と信頼性をアピールする上で極めて重要です。

- 連帯保証人の信用力: 申込者本人の支払い能力に加え、連帯保証人の収入や勤務先なども評価の対象となります。

無事に審査を通過すると、不動産会社から連絡があり、契約手続きへと進むことになります。もし審査に落ちてしまった場合でも、落ち込む必要はありません。理由を開示してもらえない場合も多いですが、資金計画や事業計画を見直す良い機会と捉え、次の物件探しへと気持ちを切り替えましょう。

⑤ 重要事項説明を受ける

入居審査に通過したら、賃貸借契約を結ぶ前に、不動産会社から「重要事項説明」を受けます。これは宅地建物取引業法で義務付けられている手続きで、宅地建物取引士の資格を持つ担当者が、「重要事項説明書」という書面に基づいて契約に関する重要な内容を説明するものです。

この説明は、契約内容を十分に理解しないまま契約してしまい、後々のトラブルに発展することを防ぐための非常に重要な機会です。専門用語が多く難しい内容に感じるかもしれませんが、集中して聞き、不明な点はその場で必ず質問するようにしましょう。

重要事項説明で説明される主な内容:

- 物件に関する事項: 所在地、面積、建物の構造、築年数など。

- 登記された権利に関する事項: 所有権、抵当権など、物件の権利関係。

- 法令上の制限: 都市計画法や建築基準法などに基づく建物の利用に関する制限(用途地域による業種制限など)。

- インフラの整備状況: 電気、ガス、水道、排水の状況。

- 契約条件に関する事項: 賃料、共益費、敷金・保証金、契約期間、更新に関する条件、解約に関する条件、損害賠償や違約金に関する規定、禁止事項など。

- その他: 建物の管理形態、アスベスト使用調査の有無など。

特に、解約時の予告期間、違約金の有無、そして退去時の原状回復義務の範囲については、トラブルになりやすいポイントなので、念入りに確認が必要です。 説明を聞いて納得できれば、重要事項説明書に署名・捺印します。

⑥ 賃貸借契約を結ぶ

重要事項説明の内容に同意したら、最終ステップである「賃貸借契約」の締結に進みます。契約書に署名・捺印をすることで、法的な効力が発生します。一度契約を締結すると、原則として一方的な解除はできず、もし解除する場合には違約金が発生することもあるため、最終的な意思確認の場として慎重に臨む必要があります。

契約時には、以下のものを準備するのが一般的です。

- 契約金(初期費用): 事前に振り込みを済ませ、その控えを持参する場合が多いです。

- 印鑑(個人の場合は実印、法人の場合は代表者印)

- 印鑑証明書

- 住民票(個人の場合)

- 商業登記簿謄本(法人の場合)

- その他、不動産会社から指示された書類

契約書は、重要事項説明書と重複する内容も多いですが、改めてすべての条文に目を通しましょう。特に、「特約事項」には注意が必要です。特約とは、標準的な契約内容に加えて、その物件独自の特別なルールを定めたものです。例えば、「看板の設置に関する細かな規定」や「深夜営業の禁止」、「原状回復に関する通常よりも厳しい条件」などが記載されている場合があります。自分にとって不利な内容が含まれていないか、隅々まで確認してください。

すべての内容を確認し、納得した上で署名・捺印をします。これで、晴れて物件を借りる権利を得たことになります。

⑦ 物件の引き渡しと開業準備

賃貸借契約を結び、契約金を支払うと、いよいよ物件の「引き渡し」となります。不動産会社の立ち会いのもと、物件の状態を最終確認し、鍵を受け取ります。この日から家賃が発生し、自由に物件を使えるようになります。

引き渡しを受けたら、いよいよ夢の実現に向けた開業準備が本格的にスタートします。

- 内装・外装工事: 設計会社や施工業者と打ち合わせ、工事を開始します。

- インフラ工事: 必要に応じて、電気、ガス、水道などの容量増設や配管工事を行います。

- 設備・什器の搬入: 厨房機器、テーブル、椅子、レジなどを搬入・設置します。

- 各種許認可の申請: 飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出など、事業に必要な許認可を管轄の保健所や警察署に申請します。

- 仕入れ先の選定・契約: 食材や商品の仕入れ先を決めます。

- スタッフの採用・教育: 必要なスタッフを募集し、採用、研修を行います。

- 広告宣伝・販促活動: ホームページやSNSの開設、チラシやプレオープンイベントの企画など、集客のための活動を開始します。

引き渡しからオープンまでの期間は、やるべきことが山積みです。事前に詳細なスケジュール表を作成し、計画的に進めていくことが、スムーズな開業への鍵となります。 長い道のりでしたが、このステップを乗り越えれば、いよいよあなたのお店のオープンです。

知っておきたい店舗物件の2つの種類

貸店舗の物件情報を探し始めると、「スケルトン」や「居抜き」といった専門用語を目にすることがあります。この2つは物件の状態を指す言葉であり、それぞれに全く異なる特徴、メリット、デメリットが存在します。どちらのタイプの物件を選ぶかによって、初期費用、開業までの期間、そして内装の自由度が大きく変わってくるため、その違いを正確に理解しておくことが非常に重要です。 ここでは、スケルトン物件と居抜き物件、それぞれの特徴について詳しく解説します。

① スケルトン物件

スケルトン物件とは、建物の構造体(コンクリートの床、壁、天井など)がむき出しの状態になっている物件のことを指します。内装や設備が何もない、いわば「空っぽの箱」のような状態です。前のテナントが退去する際に、入居時の状態に戻す「スケルトン返し」という契約条件になっている場合に、この状態で募集されることが多くなります。

【スケルトン物件のメリット】

- 内装の自由度が非常に高い: 最大のメリットは、何もない状態から店舗を作り上げられるため、自分のお店のコンセプトやブランドイメージを100%反映した、オリジナリティあふれる空間を創造できる点です。壁紙の色や素材、床材、照明の配置、間仕切りの位置など、すべてを自由に設計できます。独自のこだわりを強く打ち出したいデザイナーズカフェやアパレルブランド、高級レストランなどに向いています。

- 設備をすべて新品で揃えられる: 厨房機器や空調設備などをすべて新品で導入するため、中古設備で起こりがちな故障や性能低下のリスクがありません。長期的な視点で見れば、メンテナンスコストを抑えられる可能性があります。

- 衛生面での安心感: 特に飲食店の場合、前のテナントが残した汚れや臭いを気にする必要がなく、衛生的な環境を一から構築できます。

【スケルトン物件のデメリット】

- 初期費用(内装・設備工事費)が高額になる: 内装工事、電気・ガス・水道の配管工事、空調・排気設備の設置など、すべてを一から行う必要があるため、工事費用が数百万〜一千万円以上かかることも珍しくありません。 十分な自己資金や融資の確保が前提となります。

- 開業までの期間が長くなる: 設計から工事完了まで、数ヶ月単位の時間がかかります。物件を契約してから実際に営業を開始するまでの期間が長引くため、その間の「空家賃」(営業していないのに支払う家賃)が発生することも考慮に入れなければなりません。

- 事業計画の難易度が上がる: 工事費用がいくらになるかは、設計内容や工事業者との見積もり次第で大きく変動します。そのため、開業資金の総額を正確に予測するのが難しく、資金計画が複雑になりがちです。

スケルトン物件は、資金と時間に余裕があり、店舗デザインに徹底的にこだわりたいオーナーにとって最適な選択肢と言えるでしょう。

② 居抜き物件

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装、設備、什器などがそのまま残された状態で貸し出される物件のことです。特に、同業種の店舗(例えば、ラーメン店の跡地に別のラーメン店が開業するケースなど)で多く見られます。前のテナントは、これらの内装や設備を次のテナントに有償で譲渡(「造作譲渡」と呼びます)することで、退去時の原状回復(スケルトンに戻す)費用を節約できるというメリットがあります。

【居抜き物件のメリット】

- 初期費用を大幅に抑えられる: スケルトン物件と比較した場合の最大のメリットです。内装工事費や設備購入費を大幅に削減できるため、開業資金を数百万円単位で圧縮できる可能性があります。 資金面に限りがある場合や、スピーディーに開業したい場合に非常に魅力的です。

- 開業までの期間を短縮できる: 大規模な工事が不要なため、契約からオープンまでの期間を数週間〜1ヶ月程度に短縮することも可能です。これにより、空家賃の発生を最小限に抑えられます。

- 必要なインフラが既に整っていることが多い: 特に飲食店の場合、厨房に必要な電気容量、ガス種別、給排水管、排気ダクトなどが既に適切な仕様で設置されていることが多く、インフラ工事の手間とコストを省ける可能性があります。

【居抜き物件のデメリット】

- レイアウトやデザインの自由度が低い: 既存の内装や設備を活かすことが前提となるため、自分のお店のコンセプトに合わせた大幅なデザイン変更やレイアウト変更が難しい場合があります。既存のレイアウトが事業計画に合わない場合は、かえって使いづらい物件になってしまうリスクがあります。

- 設備の老朽化リスク: 残されている設備は中古品であるため、いつ故障するか分かりません。引き渡し後すぐに修理や買い替えが必要になる可能性も考慮しておく必要があります。設備の動作確認は内見時に必ず行い、製造年月日やメンテナンス履歴なども確認できると安心です。

- 前の店のイメージが残る: 前の店が繁盛店であればその評判を引き継げる可能性がありますが、逆に評判が悪かったり、不衛生なイメージがあったりすると、そのマイナスイメージを払拭するための努力が必要になることがあります。

- 造作譲渡料が必要な場合がある: 残された内装や設備を譲り受ける対価として、「造作譲渡料」の支払いが必要になる場合があります。金額は設備の価値や交渉によって決まりますが、数十万〜数百万円になることもあります。

居抜き物件は、初期投資を抑えられるという大きな魅力がある一方で、設備のコンディションやレイアウトの制約といった注意点も存在します。 内見時には、残された設備が本当に使える状態なのか、そのレイアウトで自分の計画するオペレーションが可能なのかを、専門家(内装業者など)の意見も聞きながら慎重に見極めることが成功の鍵です。

【スケルトン物件と居抜き物件の比較まとめ】

| 項目 | スケルトン物件 | 居抜き物件 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 高額 | 比較的安価 |

| 開業までの期間 | 長い | 短い |

| デザインの自由度 | 高い | 低い |

| メリット | ・理想の空間を実現できる ・設備がすべて新品 |

・開業資金を大幅に削減できる ・スピーディーに開業できる |

| デメリット | ・工事費が高額 ・開業まで時間がかかる |

・レイアウトが制限される ・設備の老朽化リスクがある |

| 向いている人 | ・コンセプトに強いこだわりがある人 ・資金に余裕がある人 |

・初期費用を抑えたい人 ・早く開業したい人 |

貸店舗の主な探し方4選

理想の店舗物件に出会うためには、どのような方法で情報を集めるかが重要になります。現代では、インターネットの普及により探し方の選択肢も多様化しました。それぞれの方法に特徴があり、メリット・デメリットも異なります。最適な探し方は一つではなく、複数の方法を組み合わせることで、情報の網羅性を高め、より良い条件の物件を見つけ出す可能性が広がります。 ここでは、代表的な4つの探し方について、具体的なサービス名も交えながら詳しく解説します。

① インターネットのポータルサイト

現在、最も一般的で手軽な探し方が、インターネットの事業用不動産ポータルサイトを利用する方法です。スマートフォンやパソコンがあれば、24時間いつでも、どこからでも膨大な数の物件情報を閲覧・比較検討できるのが最大の魅力です。希望のエリア、家賃、広さ、業種などの条件で絞り込み検索ができるため、効率的に情報を収集できます。

メリット:

- 圧倒的な情報量と網羅性

- 時間や場所を選ばずに探せる

- 複数の物件を横並びで比較しやすい

デメリット:

- 情報が多すぎて、逆に選びきれないことがある

- 好条件の物件は競争率が高く、すぐに掲載終了になる

- 情報の更新が遅れ、既に契約済みの「おとり物件」が紛れている可能性もゼロではない

アットホーム 店舗

「アットホーム」は、居住用物件で広く知られていますが、事業用の店舗物件に特化したサイトも運営しています。全国の不動産会社が加盟しており、掲載物件数が非常に豊富で、地方の物件も探しやすいのが特徴です。詳細な条件設定が可能で、「居抜き」「駐車場あり」「1階」など、こだわりの条件で絞り込めるため、希望に合った物件を見つけやすいサービスです。

(参照:アットホーム株式会社 公式サイト)

SUUMO for Biz

「SUUMO for Biz」は、リクルートが運営する事業用不動産情報サイトです。店舗物件のほか、オフィスや倉庫なども扱っています。洗練されたインターフェースで物件が探しやすいと評判で、特に都市部の物件情報が充実しています。また、「開業ノウハウ」や「エリア情報」といったコラム記事も豊富で、物件探しと並行して開業に関する知識を深めることができるのも便利な点です。

(参照:株式会社リクルート 公式サイト)

② 居抜き物件専門サイト

初期費用を抑えたい、スピーディーに開業したいというニーズに応えるのが、居抜き物件に特化した専門サイトです。ポータルサイトにも居抜き物件は掲載されていますが、専門サイトではより詳細な情報(厨房設備のリストや写真など)が掲載されていることが多く、同業種での開業を考えている人にとっては非常に効率的な探し方と言えます。

メリット:

- 居抜き物件の情報に特化しているため探しやすい

- 造作譲渡の内容が詳細に記載されていることが多い

- サイトによっては非公開物件の情報も得られる

デメリット:

- 物件数が総合ポータルサイトに比べると限定的

- 人気エリアの物件はすぐに買い手がついてしまう

- 同業者間の競争になることが多い

店舗そのままオークション

株式会社M&Aオークションが運営する、ユニークなサービスです。その名の通り、居抜き物件をオークション形式で売買するプラットフォームとなっており、透明性の高い取引が特徴です。退店者は造作を売却でき、出店者はそれを購入することで、双方にメリットが生まれます。サイト上で入札状況が確認できるほか、開業・退店に関するコンサルティングも行っています。

(参照:株式会社M&Aオークション 公式サイト)

居抜き市場

株式会社シンクロ・フードが運営する、飲食店専門の居抜き物件情報サイトです。飲食店向け求人サイト「求人@飲食店.COM」なども運営しており、飲食業界に特化した豊富な情報とネットワークが強みです。物件情報だけでなく、内装デザイン会社や厨房機器業者なども探せるため、開業準備をワンストップで進めたい飲食店オーナーにとって心強い存在です。

(参照:株式会社シンクロ・フード 公式サイト)

ぶけなび

株式会社USEN Propertiesが運営する、主に首都圏の飲食店向け居抜き物件・店舗物件情報サイトです。USENグループとして、BGMサービスやPOSレジなどで培った飲食店との強固なリレーションを活かし、質の高い物件情報や非公開物件を多数保有しているとされています。専門のコンサルタントによる手厚いサポートも特徴の一つです。

(参照:株式会社USEN Properties 公式サイト)

③ テナント専門の不動産会社に相談する

インターネットでの情報収集と並行して、ぜひ活用したいのが、事業用物件(テナント)を専門に扱う不動産会社への相談です。地元の不動産会社や、特定の業種に特化した不動産会社など、様々なタイプの会社があります。

最大のメリットは、インターネットには掲載されていない「非公開物件」を紹介してもらえる可能性があることです。 貸主の意向で公に募集していない物件や、これから空く予定の物件など、表に出てこない貴重な情報を得られることがあります。また、専門家の視点から、事業計画に合った物件を提案してくれたり、家賃交渉を代行してくれたりといったサポートも期待できます。

メリット:

- 非公開物件や未公開物件を紹介してもらえる可能性がある

- 専門的なアドバイスやエリア情報がもらえる

- 条件交渉などを代行してくれる

デメリット:

- 担当者との相性によって、得られる情報の質が変わることがある

- 会社によって得意なエリアや業種が異なる

テンポイノベーション

東証プライム上場の株式会社テンポイノベーションは、飲食店に特化した店舗転貸借事業のリーディングカンパニーです。同社が物件を借り上げ、それを飲食店オーナーに転貸する(又貸しする)という独自のビジネスモデルを展開しています。これにより、出店者は同社の与信で物件を借りられるため、信用力が不十分な個人でも一等地の物件に出店できる可能性があります。出店から退店まで一貫したサポートを提供しているのが特徴です。

(参照:株式会社テンポイノベーション 公式サイト)

ABC店舗

株式会社ABCは、一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)の飲食店に特化した店舗物件紹介会社です。長年の実績と地域に根差したネットワークを強みとし、豊富な居抜き物件情報や非公開物件を扱っています。物件紹介だけでなく、資金調達の相談や事業計画のブラッシュアップなど、開業に関する無料の相談会を定期的に開催しており、初めて開業する人への手厚いサポート体制が整っています。

(参照:株式会社ABC店舗 公式サイト)

④ 自分の足で探す

最後は、最もアナログですが、時に大きな効果を発揮する方法です。それは、開業を希望するエリアに実際に足を運び、自分の目で空き物件を探すというやり方です。一見非効率に思えるかもしれませんが、他の方法では得られない貴重な情報を掴むチャンスがあります。

歩きながら「テナント募集」の貼り紙を探すのはもちろんですが、それ以外にも、「閉店セール」を行っている店や、シャッターが閉まったままになっている店など、これから空き物件になる可能性のある場所を見つけられるかもしれません。その場で管理会社に連絡を取れば、ネットに掲載される前の情報を手に入れられる可能性もあります。

メリット:

- インターネットには出ていない、掘り出し物の物件が見つかる可能性がある

- 街の雰囲気、人通り、周辺環境などを肌で直接感じられる

- 地域のコミュニティ(商店街など)から有益な情報が得られることがある

デメリット:

- 時間と労力がかかり、効率が悪い

- 見つけた物件が必ずしも募集しているとは限らない

- 得られる情報が断片的になりがち

成功する店舗探しは、これらの4つの方法をうまく組み合わせることで実現します。 まずはインターネットで広く情報を集めて相場観を養い、気になるエリアが見つかったら自分の足で歩いてみる。そして、専門の不動産会社に相談して、非公開物件の情報や専門的なアドバイスをもらう。このように、多角的にアプローチすることが、理想の店舗との出会いを引き寄せる鍵となるでしょう。

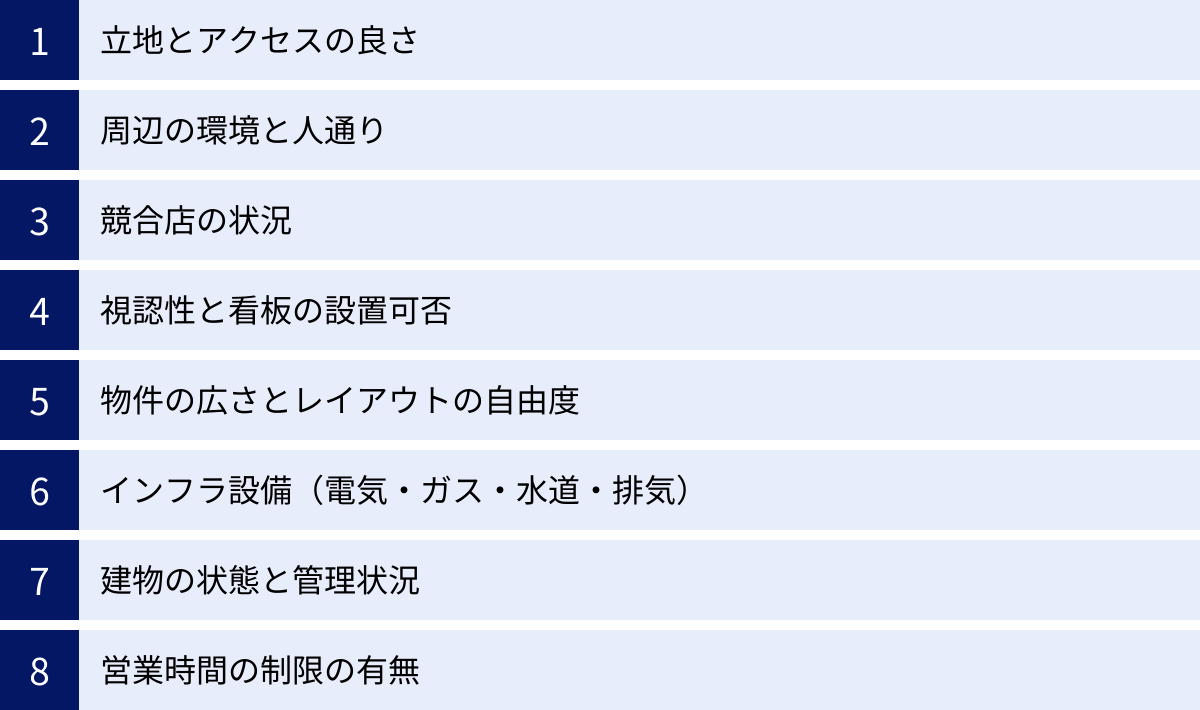

失敗しない!物件選びの8つのチェックポイント

気になる物件が見つかり、内見の機会を得たら、それは事業の成功を左右する重要な調査の場となります。図面や写真だけでは決してわからない、物件の真の姿を見極める絶好のチャンスです。感情的に「雰囲気が良い」と判断するだけでなく、事業者の視点から冷静かつ多角的にチェックすることが、後悔のない物件選びに繋がります。 ここでは、内見時に必ず確認すべき8つの重要なチェックポイントを具体的に解説します。

① 立地とアクセスの良さ

物件情報に記載されている「駅から徒歩〇分」という表示は、あくまで目安です。実際に自分の足で歩いてみて、体感的な距離を確認することが重要です。

- 実測時間とルートの質: 信号の待ち時間、踏切、坂道や階段の有無など、顧客がストレスを感じる要素はないか。ベビーカーや車椅子での来店は容易か。特に、ターゲット顧客の目線で歩いてみることが大切です。

- 交通手段の多様性: 最寄り駅は一つか、複数の路線が利用できるか。バス停からの距離や本数は十分か。車での来店が見込まれる業種であれば、駐車場の有無や、近隣のコインパーキングの数・料金も必ずチェックしましょう。

- 視認性と導入路: 店舗への入り口は分かりやすいか。大通りから一本入った場所にある場合、顧客を迷わせずに誘導できるか。案内看板を設置できる場所があるかも確認が必要です。

② 周辺の環境と人通り

物件そのものだけでなく、その物件がどのような環境に置かれているかを知ることは、売上を予測する上で極めて重要です。

- 人通りの量と質: ただ人が多ければ良いというわけではありません。あなたのお店のターゲット顧客が、実際にその場所を歩いているかが重要です。平日と休日、朝・昼・夜と、時間帯や曜日を変えて最低でも3回は現地を訪れ、通行人の年齢層、性別、雰囲気などを定点観測しましょう。

- 周辺施設(マグネット)の存在: 人を惹きつける施設(マグネット)が近くにあるか。例えば、駅、商業施設、スーパー、オフィスビル、大学、公園、有名な観光スポットなどがあれば、集客の追い風になります。

- 嫌悪施設の有無: 逆に、事業にマイナスの影響を与える可能性のある施設(パチンコ店、風俗店、ゴミ処理場など)が近くにないかも確認が必要です。お店のコンセプトによっては、これらの施設が敬遠される原因となり得ます。

- 騒音・臭気: 周辺の交通量による騒音、近隣の工場や飲食店から発生する臭いなど、営業の妨げになる要素がないか、五感を研ぎ澄まして確認しましょう。

③ 競合店の状況

周辺にどのような競合店が存在するかを把握し、自店がその中で勝ち残っていけるかを分析することは、事業戦略の根幹に関わります。

- 直接競合と間接競合: 例えばカフェを開業する場合、他のカフェは「直接競合」です。一方で、ファストフード店やコンビニのイートインコーナーも、休憩や軽食という目的においては「間接競合」となり得ます。広い視野で競合をリストアップしましょう。

- 競合店の調査: 実際に競合店に入ってみて、コンセプト、メニュー、価格帯、客層、接客レベル、繁盛具合などを調査します。その上で、自店が提供できる独自の価値(差別化要素)は何かを明確にします。

- 共存の可能性: 競合が多いことは、必ずしも悪いことばかりではありません。同業種が集まることでエリア全体の魅力が高まり、相乗効果で集客が増える「クラスター効果」が期待できる場合もあります(例:ラーメン激戦区、古着屋街など)。

④ 視認性と看板の設置可否

「視認性」とは、物件が通行人からどれだけ見えやすいか、認識しやすいかという度合いです。視認性が高ければ、それ自体が強力な広告塔となります。

- 通りからの見えやすさ: 物件は、どの方向から歩いてくる人によく見えるか。街路樹や電柱、他の建物の影になっていないか。少し離れた場所からも確認してみましょう。

- 間口の広さ: 店舗の正面(ファサード)の幅を「間口」と呼びます。間口が広いほど開放感があり、店内の様子も伝わりやすいため、顧客は安心して入店できます。

- 看板の設置場所と規制: 看板は店の顔であり、集客に不可欠なツールです。 どこに、どのような種類(壁面看板、突き出し看板、置き看板など)の看板を、どのくらいの大きさで設置できるのかを必ず確認しましょう。建物の規約や、自治体の景観条例によって厳しい制限が設けられている場合があるため、貸主や管理会社への確認は必須です。

⑤ 物件の広さとレイアウトの自由度

物件の広さは、事業計画で定めた席数や機能を満たせるかどうかを決定づける重要な要素です。

- 有効面積の確認: 賃貸面積(壁心計算)と、実際に使える有効面積は異なります。柱の位置や形、壁の凹凸などを考慮し、デッドスペースが多すぎないかを確認します。メジャーを持参し、主要な部分の寸法を実測することをおすすめします。

- レイアウトのシミュレーション: 事業計画に基づき、厨房、客席、バックヤード、トイレなどの配置を具体的にシミュレーションします。お客様の動線とスタッフの動線(オペレーション)がスムーズに流れるか、頭の中で何度も描いてみましょう。

- 構造上の制約: 撤去できない壁(構造壁)や柱はないか。天井の高さは十分か(低いと圧迫感が出ます)。窓の位置や大きさは適切か。理想のレイアウトを実現する上で、物理的な制約がないかを確認します。

⑥ インフラ設備(電気・ガス・水道・排気)

特に飲食店や美容室など、多くのエネルギーや水を消費する業種にとって、インフラ設備の確認は最重要項目です。 ここの確認を怠ると、後から高額な追加工事が必要になったり、最悪の場合、希望する営業ができなかったりする事態に陥ります。

- 電気容量: 契約アンペア(A)数を確認します。使用する厨房機器や空調、照明などの総消費電力を計算し、容量が足りているかを確認します。足りない場合、増設工事が可能か、その際の費用負担はどうなるのかを必ず確認してください。

- ガス: 都市ガスかプロパンガスか。ガスの種類によって、使用できる機器やランニングコストが変わります。また、ガスメーターの号数(容量)も確認し、必要な熱量を供給できるかチェックします。

- 給排水設備: 給水管と排水管の口径(太さ)と位置を確認します。特に、油やゴミが多く出る飲食店では、グリストラップ(油脂分離阻集器)の設置スペースがあるか、または設置が義務付けられているかも重要です。

- 排気設備: 強力な排気が必要な重飲食(焼肉、中華など)の場合、排気ダクトの有無、太さ、そして排気口がどこに出ているか(屋上まで伸びているのが理想)は決定的に重要です。近隣への臭いの影響を避けるため、排気経路の確認は絶対に行いましょう。

⑦ 建物の状態と管理状況

店舗が入る建物自体の状態も、長期的に安心して営業するためには見逃せないポイントです。

- 築年数と耐震性: 築年数を確認し、特に古い建物の場合は、新耐震基準(1981年6月以降の建築確認)を満たしているかを確認しましょう。

- 劣化状況のチェック: 壁のひび割れ、天井や壁の雨漏りのシミ、床のきしみや傾きなど、建物の劣化を示すサインがないか注意深く観察します。

- 共用部分の管理状態: 廊下、階段、エレベーター、共用トイレなどが清潔に保たれているか。共用部分の管理状態は、そのビルのオーナーや管理会社の質を反映しています。管理が行き届いていないビルは、トラブルが発生した際の対応も期待できない可能性があります。

⑧ 営業時間の制限の有無

自分のお店の営業スタイルが、その物件のルールと合致しているかを確認することも大切です。

- ビル全体の規則: オフィスビルや商業施設内の一角にある店舗の場合、ビル全体の開館・閉館時間によって、深夜営業や早朝営業が制限されることがあります。

- 騒音・振動に関する規定: 深夜に営業する場合、近隣住民への配慮から、音出しに関する制限が設けられていることがあります。ライブ演奏やカラオケなどを伴う業態の場合は、特に注意が必要です。

- 搬入・搬出の時間: ゴミ出しや食材の搬入・搬出ができる時間帯が指定されている場合もあります。自分のお店のオペレーションに支障が出ないかを確認しましょう。

これらの8つのポイントを網羅した自分だけのチェックリストを作成し、内見に臨むことで、物件選びの精度は格段に向上します。直感だけでなく、客観的なデータと事実に基づいて判断することが、失敗しない物件選びの鉄則です。

貸店舗の契約時に確認すべき6つの注意点

理想の物件が見つかり、入居審査を通過すると、いよいよ最終関門である「賃貸借契約」です。契約書は法的拘束力を持つ重要な書類であり、一度署名・捺印してしまうと、後から「知らなかった」では済まされません。契約内容を十分に理解し、潜在的なリスクを把握した上で契約に臨むことが、将来の思わぬトラブルを防ぎ、安心して事業を継続するための鍵となります。 ここでは、契約締結前に必ず確認すべき6つの重要な注意点を解説します。

契約形態(普通借家契約か定期借家契約か)

店舗の賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。この2つは契約の更新に関する考え方が根本的に異なり、どちらの契約形態かによって、事業の継続性が大きく左右されるため、絶対に確認しなければならない最重要項目です。

- 普通借家契約(ふつうしゃっかけいやく)

- 特徴: 契約期間の定めはありますが、借主(テナント)が希望する限り、原則として契約は更新されます。貸主(オーナー)が更新を拒絶するには、「正当事由」(建物の老朽化による建て替えなど、極めて限定的な理由)が必要となり、借主の権利が強く保護されています。

- メリット: 長期にわたって安定的に同じ場所で営業を続けたい場合に適しています。事業の継続性が高く、安心して設備投資や顧客開拓を行えます。

- デメリット: 貸主側からすると簡単に解約できないため、比較的人気の高い物件や好立地の物件では、次に解説する定期借家契約が増える傾向にあります。

- 定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)

- 特徴: あらかじめ定められた契約期間が満了すると、更新されることなく確定的に契約が終了します。 契約を継続したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要があります。貸主は再契約を拒否するのに正当事油を必要としません。

- メリット: 貸主にとっては、将来的な建て替えや売却の計画が立てやすいという利点があります。そのため、普通借家契約よりも賃料が若干安めに設定されていることがあります。

- デメリット: 「再契約できるだろう」という安易な期待は禁物です。 契約期間満了時に貸主の都合で再契約を拒否されれば、多額の投資をして育てた店舗を手放し、移転を余儀なくされるリスクがあります。

どちらの契約形態が良い・悪いということではありませんが、その特性を正しく理解し、自身の事業計画(短期的な出店か、長期的な根城としたいか)と照らし合わせて判断することが不可欠です。

| 契約形態 | 契約期間 | 契約の更新 | 中途解約 | こんな人向け |

|---|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | 2〜3年が一般的 | 原則更新される(貸主からの拒絶には正当事由が必要) | 特約に従う | 長期的に安定して事業を続けたい人 |

| 定期借家契約 | 物件により様々 | 更新はなく、期間満了で終了(再契約は双方の合意が必要) | 原則不可(特約があれば可能) | 期間限定の出店や、賃料を抑えたい人 |

契約に必要な初期費用の内訳

契約時には、まとまった額の初期費用(契約金)の支払いが必要です。その総額だけでなく、内訳を正しく理解しておくことが重要です。何のための費用なのか、返還されるものなのか、されないものなのかを明確に把握しましょう。

- 保証金(または敷金): 賃料の滞納や、退去時の原状回復費用などに充当するための担保金です。家賃の6ヶ月〜10ヶ月分が相場とされています。退去時に未払い賃料や原状回復費用が差し引かれ、残額が返還されます。

- 償却(または敷引): 保証金の一部について、「契約期間に関わらず返還しない」と定める特約です。例えば「保証金10ヶ月、うち償却2ヶ月」となっていれば、退去時には最大でも8ヶ月分しか返還されません。この償却の有無と割合は必ず確認しましょう。

- 礼金: 貸主に対する謝礼金として支払う費用です。返還されることはありません。家賃の1〜2ヶ月分が相場です。

- 仲介手数料: 物件を仲介した不動産会社に支払う成功報酬です。法律上の上限は家賃の1ヶ月分+消費税と定められています。

- 前家賃・前共益費: 契約した月の家賃と共益費です。月の途中からの入居の場合は、日割り計算されることが一般的です。

- 火災保険料: 火災や水漏れなどの損害に備えるための保険料です。通常、契約期間に合わせた2年分などを一括で支払います。

- 保証会社利用料: 連帯保証人がいない場合や、貸主が利用を必須としている場合に、家賃保証会社に支払う費用です。初回保証料として家賃の50%〜100%程度が相場です。

これらの項目をすべてリストアップし、合計金額が当初の見積もりと相違ないか、契約前に必ず最終確認を行いましょう。

賃料以外にかかる費用(共益費・管理費など)

月々の支払いは、表示されている賃料だけではありません。ランニングコストを正確に把握するため、賃料以外にどのような費用が毎月かかるのかを確認する必要があります。

- 共益費・管理費: エレベーターや廊下、共用トイレといった共用部分の維持管理(清掃、電気代、メンテナンスなど)のために支払う費用です。賃料と一緒に毎月支払います。

- 看板使用料: ビルの壁面や屋上に看板を設置する場合に、別途使用料がかかることがあります。

- 駐車場代: 専用の駐車場を利用する場合の費用です。

- その他: 商店会費や町内会費、ビル独自の組合費などの支払いが必要な場合もあります。

これらの費用は、将来的に経済情勢の変動などを理由に値上げされる可能性がないかも、念のため確認しておくと良いでしょう。「総額で毎月いくら支払うのか」を正確に把握することが、健全な資金繰りの第一歩です。

契約期間と更新の条件

契約書には、契約期間が明記されています。店舗物件では2年または3年が一般的です。その期間が満了する際に、どのような手続きや費用が必要になるかを確認します。

- 更新料: 普通借家契約の場合、契約を更新する際に、貸主に対して支払う費用です。家賃の1ヶ月分が相場ですが、地域や物件によって異なります。更新料の有無と金額は必ず確認しましょう。

- 更新手続き: 契約期間が満了する数ヶ月前(通常3〜6ヶ月前)に、貸主または管理会社から更新の意思確認の通知が来ます。手続きを忘れると意図せず契約が終了してしまうリスクもあるため、いつ頃、どのような手続きが必要になるのかを把握しておきましょう。

- 中途解約条項: 万が一、事業がうまくいかず契約期間の途中で退去する必要が出た場合に備え、中途解約に関する条項も確認が必要です。「解約予告期間」(通常は退去の6ヶ月前までに通知が必要)と、「違約金」(予告期間分の賃料相当額など)が定められていることが一般的です。

退去時の原状回復義務の範囲

貸店舗の契約において、最もトラブルに発展しやすいのが、この「原状回復」に関する問題です。 原状回復とは、退去時に物件を入居した時の状態に戻す義務のことですが、その「範囲」がどこまでなのかを契約書で明確にしておく必要があります。

- スケルトン返し: 入居時がスケルトン状態であった場合、退去時も内装をすべて解体・撤去し、スケルトン状態に戻すことを求められる契約です。解体費用は高額になるため、あらかじめ資金計画に織り込んでおく必要があります。

- 通常損耗・経年劣化の扱い: 居住用の物件では、通常の使用による損耗(壁紙の日焼けなど)や経年劣化は、貸主の負担で修繕するのが原則です。しかし、事業用物件では特約によって「通常損耗も借主の負担で回復する」と定められているケースが少なくありません。この点は非常に重要なので、特約の内容を精査する必要があります。

- 内装・造作の取り扱い: 居抜きで入居した場合や、入居後に自費で設置したエアコンなどの造作について、退去時にどうするのか(貸主が買い取るのか、撤去するのか)を取り決めておくと、後のトラブルを避けられます。

原状回復の範囲は、退去時の支出に直結します。 契約書に曖昧な表現があれば、具体的な範囲を書面で明確にしてもらうよう交渉することも検討しましょう。

禁止事項や特約の内容

契約書には、その物件で禁止されている行為や、特別なルールを定めた「特約事項」が記載されています。自分のお店の運営に支障が出るような内容がないか、細心の注意を払って読み込む必要があります。

- 業種・業態の制限: 「飲食店は可だが、臭いや煙の強い重飲食は不可」「深夜営業不可」など、営業内容に関する制限がないか。

- 改装の制限: 壁に穴を開ける、間仕切りを変更するなど、どの程度の改装が許可されるのか。大規模な改装には貸主の事前承諾が必要となるのが一般的です。

- 譲渡・転貸の禁止: 貸主の承諾なく、第三者に店舗を又貸し(転貸)したり、営業権を譲渡したりすることを禁止する条項です。

- その他: 看板の設置場所やデザインに関する細かな規定、ゴミ出しのルール、休日や夜間の出入りに関するルールなど、物件独自の特約が定められている場合があります。

契約書は法律用語や専門用語が多く、読むのが大変な作業ですが、ここでの確認を怠ると、将来的に何倍もの労力や金銭的な負担を強いられる可能性があります。少しでも疑問や不安があれば、遠慮なく不動産会社の担当者に質問し、納得できるまで説明を求めましょう。 必要であれば、弁護士などの専門家に契約書のリーガルチェックを依頼することも有効な手段です。すべての内容に納得して初めて、署名・捺印へと進むようにしてください。