新しいビジネスを始めるにあたり、店舗の場所や状態は成功を左右する極めて重要な要素です。中でも、まっさらな状態から理想の空間を創り上げられる「新築店舗物件」は、多くの創業者にとって魅力的な選択肢の一つと言えるでしょう。しかし、その魅力の裏には、知っておくべき注意点やデメリットも存在します。

この記事では、新築店舗物件での開業を検討している方に向けて、その定義からメリット・デメリット、具体的な探し方、契約から開業までの流れ、そして失敗しないための重要な注意点まで、網羅的に詳しく解説します。

新築物件ならではの自由度の高さやクリーンなイメージを最大限に活かし、同時に初期費用や開業までの期間といった課題を乗り越えるための知識を身につけることで、あなたのビジネスはより強固なスタートを切ることができるはずです。これから始まる新しい挑戦を成功に導くため、ぜひ本記事を参考に、理想の店舗探しの第一歩を踏み出してください。

目次

新築店舗物件とは?

新築店舗物件での開業を検討するにあたり、まずはその定義と、他の物件タイプとの違いを正確に理解しておくことが不可欠です。言葉の響きから漠然としたイメージはあっても、具体的な特徴や契約上の意味合いを知ることで、より現実的な事業計画を立てられるようになります。ここでは、「新築店舗物件」とは何か、そしてしばしば比較対象となる「スケルトン物件」「居抜き物件」との違いを明確に解説します。

新築店舗物件とは、その名の通り、建物が新しく建てられた状態の事業用(店舗用)賃貸物件を指します。誰もまだ使用したことのない、まっさらな空間であることが最大の特徴です。新築の一戸建てやマンションの一階部分が店舗用に貸し出されるケースや、商業ビル全体が新築で、その中の一区画(テナント)として募集されるケースなど、形態は様々です。

この「新築」という状態は、開業するオーナーにとって多くのメリットをもたらしますが、同時に「ゼロからすべてを作り上げる必要がある」という側面も持ち合わせています。この点を深く理解するために、スケルトン物件と居抜き物件との比較は非常に重要です。

スケルトン物件との違い

店舗物件を探していると、「スケルトン渡し」という言葉を頻繁に目にします。実は、多くの新築店舗物件は、この「スケルトン」の状態でテナントに引き渡されます。

スケルトン物件とは、店舗の内装が何もない、建物の構造躯体(骨組み)がむき出しの状態の物件を指します。具体的には、壁紙や床材が貼られておらず、天井も配線や配管が見えるコンクリート打ちっぱなしの状態です。電気、ガス、水道、空調といった基本的な設備も、配管や配線の接続口が用意されているだけで、実際に使用するための機器(照明器具、エアコン、厨房設備など)は設置されていません。

ここで重要なのは、「新築」と「スケルトン」は対立する概念ではないということです。「新築物件」は建物の築年数を指す言葉であり、「スケルトン物件」は物件の内装の状態を指す言葉です。したがって、「新築のスケルトン物件」が最も一般的な組み合わせとなります。

一方で、「中古のスケルトン物件」も存在します。これは、以前のテナントが退去する際に、契約に基づき内装をすべて解体・撤去し、入居時と同じスケルトン状態に戻した場合の物件です。

| 項目 | 新築スケルトン物件 | 中古スケルトン物件 |

|---|---|---|

| 建物の状態 | 建物全体が新しく、誰も使用していない。 | 建物自体は中古。他のテナントは営業中の場合もある。 |

| 内装の状態 | 内装設備が一切なく、構造躯体がむき出し。 | 前のテナントが内装をすべて撤去し、構造躯体がむき出し。 |

| 設備の状況 | 電気・ガス・水道などのインフラは最新のものが引き込まれていることが多い。 | インフラは既存のもの。容量や老朽化の確認が必要。 |

| メリット | 清潔感、最新設備、デザインの完全な自由。 | 新築に比べて賃料が安い傾向にある。デザインの自由度は高い。 |

| デメリット | 賃料が高め。初期費用(内装工事費)が高額になる。 | インフラの増設や修繕に予期せぬ費用がかかる可能性がある。 |

このように、新築店舗物件はスケルトン物件の一種であることが多いと理解しておくと、物件探しの際の混乱を避けられます。「新築」という言葉の魅力だけでなく、「スケルトン」であることによる内装工事の必要性や費用、期間をセットで考えることが、現実的な計画立案の第一歩です。

居抜き物件との違い

新築スケルトン物件の対極にあるのが「居抜き物件」です。これは、前のテナントが使用していた内装、設備、什器などがそのまま残された状態で貸し出される物件を指します。飲食店であれば厨房設備やテーブル・椅子、美容室であればシャンプー台やカットチェアなどが残っている状態です。

新築店舗(スケルトン)と居抜き物件の最大の違いは、「開業までのスピード」と「初期投資額」にあります。

居抜き物件は、既存の内装や設備をそのまま、あるいは少し手直しするだけで開業できるため、内装工事を一から行うスケルトン物件に比べて、開業準備期間を大幅に短縮でき、内装工事費や設備購入費を劇的に抑えられる可能性があります。これは、特に資金や時間に限りがある創業者にとっては非常に大きなメリットです。

しかし、その裏返しとして、デザインの自由度が低いというデメリットがあります。前の店舗のレイアウトやデザインが基本となるため、自社のブランドコンセプトを完全に反映させることが難しい場合があります。また、残された設備が老朽化していて、すぐに故障してしまったり、修繕に思わぬ費用がかかったりするリスクも伴います。さらに、前の店舗の評判が悪かった場合、そのネガティブなイメージが新しい店舗にも影響を及ぼす可能性も否定できません。

ここで、それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 比較項目 | 新築店舗物件(スケルトン) | 居抜き物件 |

|---|---|---|

| 内装・デザインの自由度 | 非常に高い。コンセプトを100%反映できる。 | 低い。前店舗のレイアウトやデザインに制約される。 |

| 初期費用 | 高額。内装工事費、設備購入費がすべて必要。 | 安価。既存設備を活用できるため、大幅にコストを抑えられる。 |

| 開業までの期間 | 長い。設計から工事完了まで数ヶ月かかる。 | 短い。簡単な手直しですぐに開業できる場合もある。 |

| 設備の状況 | 新品。最新の省エネ設備などを導入可能。 | 中古。老朽化による故障やメンテナンスのリスクがある。 |

| 衛生状態 | 非常に良い。まっさらな状態で安心。 | 要確認。見えない部分の清掃や修繕が必要な場合がある。 |

| 前店舗の評判 | 影響なし。ゼロからブランドイメージを構築できる。 | 良い場合も悪い場合も影響を受ける可能性がある。 |

どちらの物件タイプが優れているというわけではなく、自身の事業計画、コンセプト、予算、そして時間軸によって最適な選択は異なります。

- 独自の世界観やブランドイメージを何よりも大切にし、他店との差別化を図りたい場合や、衛生管理が特に重要な業種(高級飲食店、クリニックなど)であれば、初期投資をかけてでも新築店舗物件を選ぶ価値は大きいでしょう。

- 一方で、できるだけリスクを抑えてスピーディーに事業を始めたい、特定の業態で標準的な設備があれば十分という場合は、居抜き物件が有力な候補となります。

新築店舗物件を選ぶということは、これらの違いを理解した上で、「ゼロから理想の城を築き上げる」という道を選択することです。次の章では、その選択がもたらす具体的なメリットについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

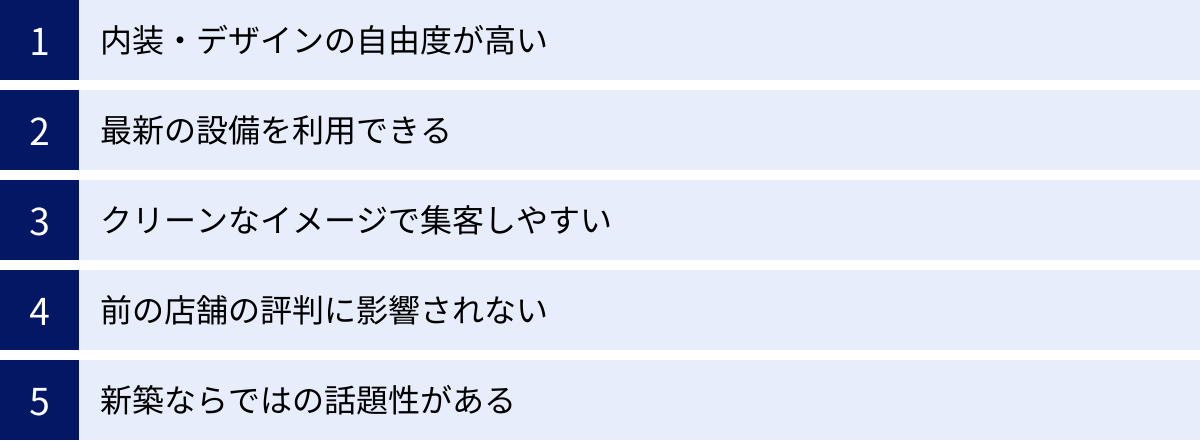

新築店舗を借りる5つのメリット

新築店舗物件を選ぶことには、多大な初期投資や準備期間が必要となる一方で、それを補って余りある大きなメリットが存在します。これらの利点を最大限に活かすことが、開業後のビジネスを成功に導く鍵となります。ここでは、新築店舗を借りることで得られる5つの主要なメリットを、具体的なシナリオを交えながら詳しく解説します。

① 内装・デザインの自由度が高い

新築店舗(スケルトン物件)の最大のメリットは、何と言っても内装・デザインの圧倒的な自由度の高さです。壁や床、天井の色や素材、照明の配置、コンセントの位置、さらには厨房やバックヤードのレイアウトに至るまで、すべてをゼロから計画し、自社のブランドコンセプトを100%反映させた空間を創造できます。

例えば、アパレルショップであれば、ブランドの世界観を表現するために特定の素材の壁や床材を使用したり、商品を最も魅力的に見せるための特別な照明計画を立てたりすることができます。カフェやレストランであれば、お客様が快適に過ごせる客席の配置と、スタッフが効率的に働ける厨房の動線を両立させた、理想的なレイアウトを実現可能です。美容室なら、お客様のプライバシーに配慮した半個室の空間設計や、リラックス効果を高める間接照明の配置など、細部にまでこだわることができます。

この自由度の高さは、単に「見た目が良い」というだけに留まりません。計算し尽くされた空間設計は、顧客体験価値(CX)を大きく向上させ、他店との明確な差別化要因となります。 お客様が「このお店は居心地がいい」「なんだか特別感がある」と感じる空間は、リピート率の向上や口コミの拡散に直結します。

また、スタッフの作業効率も重要なポイントです。無駄のない動線はサービスの提供スピードを上げ、働きやすい環境はスタッフの満足度を高め、離職率の低下にも繋がります。これもまた、長期的な視点で見れば店舗の競争力を高める重要な要素です。

居抜き物件では、既存のレイアウトや内装に縛られるため、このような抜本的な空間設計は困難です。部分的な改装は可能でも、根本的な動線や構造を変えることは難しく、どこかで妥協が必要になります。その点、新築店舗は、オーナーの理想とビジョンを形にするための、まさに「白いキャンバス」と言えるでしょう。

② 最新の設備を利用できる

新築の建物には、現代の建築基準や技術に基づいた最新のインフラが備わっています。これは、店舗運営において長期的なメリットをもたらします。

まず挙げられるのが、省エネルギー性能の高い設備を導入できる点です。例えば、最新の業務用エアコンは、一昔前のモデルに比べて消費電力が格段に少なく、月々の電気代を大幅に削減できます。LED照明の全面採用も、ランニングコストの削減に大きく貢献します。また、断熱性能の高い窓や壁材が使われている新築ビルであれば、冷暖房効率そのものが高いため、快適な室内環境を維持しやすくなります。初期の設備投資はかかりますが、数年単位で見れば光熱費の削減によって投資を回収できるケースも少なくありません。

次に、ITインフラの充実も大きな利点です。現代の店舗運営では、POSレジシステム、顧客管理システム、オンライン予約システム、キャッシュレス決済端末、Wi-Fi環境の提供など、安定した高速インターネット回線が不可欠です。新築物件では、光ファイバー回線が建物まで引き込まれていることが多く、高速な通信環境を容易に構築できます。これにより、お客様へのサービス向上はもちろん、店舗運営のDX(デジタルトランスフォーメーション)をスムーズに進めることが可能です。

さらに、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務化された飲食店など、特定の業種では、法規制に対応した設備設計が求められます。新築スケルトンの状態から設計することで、手洗いや消毒設備の適切な配置、換気システムの導入など、最新の衛生基準に準拠したクリーンな環境を効率的に構築できます。これは、お客様に安心感を与える上で非常に重要です。

バリアフリー対応もその一つです。車椅子でも利用しやすいスロープの設置や、広い通路幅の確保、多目的トイレの設置など、多様な顧客層を受け入れるための設計を当初から盛り込むことができます。

中古物件や居抜き物件では、既存の配管や配線の制約から最新設備を導入できなかったり、導入するために大規模な追加工事と費用が必要になったりする場合があります。新築店舗であれば、将来の事業展開や技術の進化も見越した、先進的で持続可能な店舗設計が可能になるのです。

③ クリーンなイメージで集客しやすい

「新築」という言葉には、それだけで「清潔」「新しい」「先進的」といったポジティブなイメージが伴います。このクリーンなイメージは、特に開業初期の集客において強力な武器となります。

人間には新しいものを好む心理(ネオフィリア)があり、「新しくオープンしたお店」というだけで、人々の興味や関心を惹きつけます。特に、衛生面が店舗選びの重要な基準となる飲食店、クリニック、エステサロン、美容室といった業種では、この効果は絶大です。誰も使っていないまっさらな厨房、清潔なトイレ、ピカピカの床や壁は、お客様に安心感と信頼感を与え、店舗のブランドイメージを大きく向上させます。

この「クリーンなイメージ」は、マーケティングにも活用できます。SNSやプレスリリースで「〇〇(地域名)に新築オープン!」「最新設備を導入したクリーンな空間で、最高の体験を」といった情報を発信することで、オープン前から顧客の期待感を醸成できます。オープン前に内覧会やプレオープンイベントを開催し、実際にその清潔で美しい空間を体験してもらうのも効果的な戦略です。

また、新築ビルや新しく開発された商業エリアに店舗を構える場合、その建物やエリア自体が持つ「先進性」や「洗練されたイメージ」を自店のブランドイメージに重ね合わせることもできます。周辺環境も含めたトータルなイメージ戦略を展開しやすいのも、新築店舗ならではのメリットと言えるでしょう。

④ 前の店舗の評判に影響されない

居抜き物件を選ぶ際に、見落としがちながらも非常に大きなリスクとなるのが、前の店舗が残した「評判」や「イメージ」です。もし前の店舗が、味が悪い、サービスが悪い、不衛生だった、といったネガティブな評判を持っていた場合、その場所で新しく店を始めても、近隣住民や以前の利用客から「あの場所のお店は…」という先入観で見られてしまう可能性があります。

インターネット上の口コミサイトやSNSでは、閉店した店舗の情報が残り続けることも少なくありません。新しい店舗の情報を検索したつもりが、古いネガティブな口コミを目にしてしまい、来店をためらう人もいるかもしれません。このような「負の遺産」を払拭し、新しい店舗のイメージを浸透させるには、多大な時間と労力、そして広告宣伝費が必要になる場合があります。

その点、新築店舗であれば、前の店舗の評判というリスクは一切ありません。 まさにゼロの状態から、自分たちの力だけで純粋なブランドイメージを築き上げていくことができます。顧客は、先入観なく、提供される商品やサービスの価値そのもので店舗を評価してくれます。

これは、精神的な負担の軽減という面でも大きなメリットです。ネガティブなイメージと戦う必要がなく、純粋に良い店づくりに集中できる環境は、オーナーやスタッフのモチベーションを高く保つ上で非常に重要です。自社の努力がダイレクトに評価に繋がる公平なスタートラインに立てること、これが新築店舗が提供する大きな価値の一つです。

⑤ 新築ならではの話題性がある

新築物件でのオープンは、それ自体がニュースとなり、開業初期のプロモーションにおいて「話題性」という強力な追い風を生み出します。

例えば、「〇〇エリアに誕生した新築商業ビルの1階に、話題のカフェがオープン!」といった情報は、地域の情報誌やWebメディア、インフルエンサーなどに取り上げられやすい格好のネタになります。特に、そのエリアでランドマークとなるような注目度の高い新築ビルへの出店であれば、ビル自体の集客力が自店への送客に直結し、相乗効果が期待できます。

この話題性を最大限に活用するためには、戦略的な情報発信が欠かせません。建物の建設中からSNSアカウントを開設し、「新しいビルでこんなお店を準備中です!」といった進捗状況を発信していくことで、オープン前からファンを獲得し、期待感を高めることができます。

また、「新築オープン記念キャンペーン」といった企画も、新規顧客を惹きつける上で非常に効果的です。新築という特別感と、オープン当初限定の特典を組み合わせることで、強力な来店動機を生み出すことができます。

居抜き物件での「リニューアルオープン」にも話題性はありますが、「新築オープン」が持つ「全く新しいものが生まれる」というインパクトには及びません。ビジネスのスタートダッシュを成功させる上で、この初期の話題性は非常に貴重な資産となります。 このチャンスを逃さず、積極的な広報・PR活動を展開することで、開業後の安定した経営基盤を早期に築くことが可能になるでしょう。

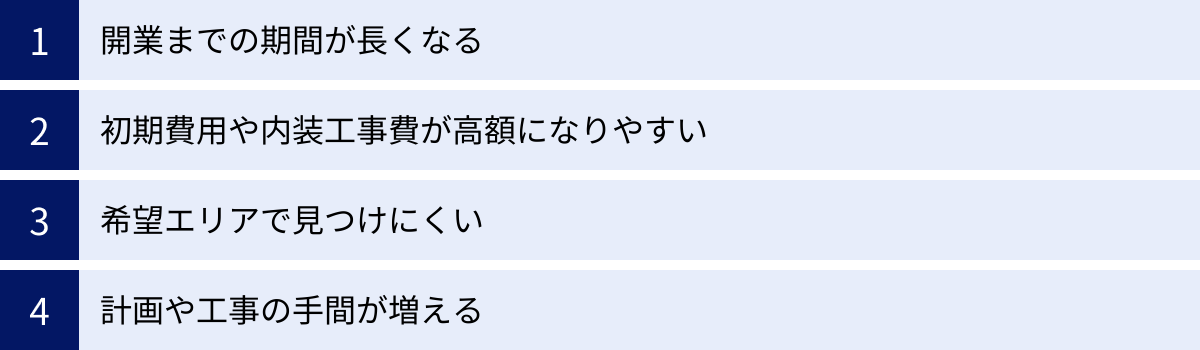

新築店舗を借りる4つのデメリット

新築店舗が持つ多くのメリットは魅力的ですが、その裏側にあるデメリットや課題を正しく理解し、対策を講じることが、事業計画を成功させる上で不可欠です。夢や理想だけで突っ走るのではなく、現実的なリスクを直視することで、より堅実な開業準備を進めることができます。ここでは、新築店舗を借りる際に直面する可能性のある4つの主要なデメリットについて詳しく解説します。

① 開業までの期間が長くなる

新築(スケルトン)店舗を選ぶ上で、最も覚悟しておくべきデメリットの一つが、契約から開業までに要する期間の長さです。居抜き物件であれば、簡単な清掃や手直しだけで数週間から1ヶ月程度で開業できるケースもありますが、新築スケルトンの場合はそうはいきません。

まっさらな状態から店舗を作り上げるプロセスは、以下のように多岐にわたります。

- 内装デザイン・設計: コンセプトに基づき、デザイン会社や設計事務所と打ち合わせを重ね、レイアウトや内装の詳細な図面を作成します。この段階で1ヶ月〜2ヶ月以上かかることも珍しくありません。

- 施工業者の選定・見積もり: 設計図面を基に、複数の施工業者から見積もりを取得し、比較検討して契約先を決定します。このプロセスにも数週間から1ヶ月程度を要します。

- 内装工事: 実際に工事が始まると、店舗の規模や内装の複雑さにもよりますが、通常2ヶ月〜4ヶ月程度の期間がかかります。大規模な店舗や特殊な工事が必要な場合は、半年以上かかることもあります。

- 許認可の申請・取得: 工事と並行して、保健所や消防署などへの申請準備を進めますが、工事完了後の検査を経て許可が下りるまでにも時間がかかります。

これらの工程を合計すると、物件の契約から開業まで、最低でも4ヶ月、長ければ半年以上かかることを想定しておく必要があります。この期間中、店舗の収益はゼロですが、家賃は発生し続ける可能性があります(フリーレント期間が設けられている場合を除く)。また、開業準備のために雇用したスタッフへの給与支払いも発生します。

事業計画を立てる際には、この開業準備期間中の「空家賃」や人件費といったキャッシュアウトを正確に織り込み、十分な運転資金を確保しておくことが極めて重要です。 開業が遅れれば遅れるほど資金繰りは厳しくなるため、信頼できる設計・施工パートナーを選び、綿密なスケジュール管理を行うことが求められます。

② 初期費用や内装工事費が高額になりやすい

新築店舗のもう一つの大きなハードルが、高額になりがちな初期費用です。特に、内装・外装工事費は、初期投資の中で最も大きな割合を占める項目となります。

スケルトン状態から店舗を作り上げるには、以下の工事がすべて必要になります。

- 躯体工事: 壁、床、天井の下地作り

- 内装仕上げ工事: 壁紙、塗装、床材、タイル貼りなど

- 建具工事: ドア、窓、間仕切り壁の設置

- 電気設備工事: 照明器具、コンセント、スイッチの設置、分電盤からの配線

- 給排水設備工事: キッチンやトイレへの給水・排水管の敷設、衛生器具の設置

- ガス設備工事: ガス管の引き込み、厨房機器への接続

- 空調・換気設備工事: エアコン、換気扇、ダクトの設置

これらの工事費用は、業種や店舗のコンセプト、使用する素材のグレードによって大きく変動しますが、一般的な目安として坪単価で語られることが多いです。

| 業種 | 内装工事費の坪単価(目安) |

|---|---|

| 物販店(アパレルなど) | 30万円~70万円 |

| サービス店(美容室・サロン) | 40万円~80万円 |

| 軽飲食店(カフェなど) | 50万円~100万円 |

| 重飲食店(レストラン・焼肉店など) | 70万円~150万円以上 |

例えば、20坪のカフェを開業する場合、坪単価を60万円とすると、内装工事費だけで1,200万円かかる計算になります。これに加えて、厨房機器やテーブル・椅子などの設備・什器購入費、物件取得費(保証金、礼金など)が上乗せされます。

居抜き物件であれば、これらの内装工事費や設備購入費の大部分を削減できるため、初期投資額には数倍の差がつくことも珍しくありません。新築店舗を選ぶ際は、この高額な初期費用を自己資金や融資で確実に賄えるか、詳細な資金計画を立てて慎重に判断する必要があります。

③ 希望エリアで見つけにくい

理想の店舗を開業するためには立地が極めて重要ですが、希望するエリアで条件に合う新築店舗物件を見つけるのは、必ずしも簡単ではありません。

新築物件は、中古物件に比べて供給数が圧倒的に少ないのが実情です。特に、駅前の一等地や人気の商業エリアなど、誰もが狙うような好立地では、新築計画の情報が出るとすぐに申し込みが殺到し、表に出る前に借り手が決まってしまうことも少なくありません。

また、新築ビルの建設計画そのものが、常にあるわけではありません。都市の再開発プロジェクトや、特定のデベロッパーによる計画など、タイミングに大きく左右されます。そのため、「このエリアで半年以内に開業したい」と考えても、そのタイミングで都合よく新築物件が出てくるとは限らないのです。

この課題を克服するためには、一般的な不動産情報サイトを待つだけでなく、より能動的な情報収集活動が求められます。

- 店舗専門の不動産会社に希望条件を伝え、非公開の計画段階の情報をいち早くキャッチする。

- 希望エリアの地域密 hãngな不動産会社と関係を築き、地元の情報を得られるようにする。

- 商業施設のデベロッパーに直接問い合わせる。

このように、探し方に工夫が必要であり、時間と労力がかかる可能性があることも、新築店舗探しのデメリットの一つと言えるでしょう。希望の立地を優先するのか、新築であることを優先するのか、トレードオフの関係になる可能性も視野に入れておく必要があります。

④ 計画や工事の手間が増える

内装・デザインの自由度が高いというメリットは、裏を返せば、オーナー自身が計画し、決定しなければならない事項が膨大にあるということを意味します。これが、予想以上の手間と精神的な負担になる可能性があります。

居抜き物件であれば、基本的なレイアウトや設備は決まっていますが、新築スケルトンの場合は、まさにゼロからのスタートです。

- コンセプトの具体化: どんな雰囲気の店にしたいのか、どんな顧客体験を提供したいのかを、具体的なデザインに落とし込む必要があります。

- パートナーの選定: 自社のビジョンを理解し、形にしてくれる優秀なデザイン会社や設計事務所、施工業者を見つけなければなりません。このパートナー選びが、店舗のクオリティとコストを大きく左右します。

- 度重なる打ち合わせ: 設計段階では、レイアウト、素材、色、照明、コンセントの位置など、無数の項目について決定を下すための打ち合わせが続きます。

- 工事の進捗管理: 工事が始まった後も、設計図通りに進んでいるか、品質に問題はないかなどを確認するために、定期的に現場に足を運ぶ必要があります。

これらの作業には、専門的な知識が求められる場面も多く、初めて店舗を開業する人にとっては大きな負担となり得ます。オーナーは資金繰りや人材採用、商品開発、マーケティング戦略など、他にもやるべきことが山積しています。その中で、煩雑な店舗づくりのプロセスに多くの時間を割かなければならないのです。

この手間を乗り越えるためには、信頼できるプロのパートナー(設計士や施工管理者)を見つけ、うまく役割分担をしながらプロジェクトを進めていくことが不可欠です。 すべてを自分で抱え込もうとすると、開業前に疲弊してしまいかねません。手間と時間という「見えないコスト」がかかることも、新築店舗を選ぶ際には覚悟しておくべき点です。

新築店舗物件の探し方3つの方法

希望のエリアで理想の新築店舗物件に出会うためには、受け身の姿勢ではいけません。複数の情報源を組み合わせ、能動的にアプローチすることが成功の鍵を握ります。ここでは、新築店舗物件を見つけるための代表的な3つの方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。自分に合った探し方を見つけ、効率的に情報収集を進めましょう。

① 不動産情報サイトで検索する

最も手軽で、多くの人が最初に試す方法が、インターネットの不動産情報サイトを活用することです。SUUMOやHOME’Sといった大手住宅情報サイトの事業用物件ページや、at home、健美家、不動産投資の楽待といった事業用・投資用物件に特化したサイトなど、様々なプラットフォームが存在します。

【メリット】

- 手軽さと情報量: スマートフォンやパソコンがあれば、いつでもどこでも、膨大な数の物件情報を閲覧できます。エリアや賃料、面積といった基本的な条件だけでなく、「新築」「スケルトン」といったキーワードで絞り込み検索ができるため、効率的に候補をリストアップできます。

- 相場観の把握: 多くの物件を比較検討する中で、希望エリアの賃料相場や、どのような物件が市場に出ているのかという全体像を掴むことができます。これは、後の不動産会社との交渉や事業計画の精度を高める上で非常に役立ちます。

- 匿名性: 自分のペースで、誰にも気兼ねなく情報を集められるため、まだ開業計画が漠然としている初期段階の情報収集に適しています。

【デメリット】

- 情報の鮮度と競争率: Webサイトに公開されている物件は、誰もが見ることができるため、好条件の新築物件はすぐに申し込みが入ってしまいます。 情報が更新される前にすでに契約済みになっているケースも少なくありません。まさにスピード勝負の世界です。

- 非公開物件の不在: 不動産市場には、オーナーの意向などで一般公開されていない「非公開物件(未公開物件)」が数多く存在します。特に希少価値の高い新築物件は、Webサイトに掲載される前に、不動産会社が抱える優良顧客へ優先的に紹介されることがほとんどです。サイト検索だけでは、こうした優良物件に出会うチャンスを逃してしまいます。

【活用のポイント】

不動産情報サイトは、あくまで「市場の動向や相場観を掴むためのツール」と位置づけるのが賢明です。ここで得た知識をベースに、次のステップである専門の不動産会社への相談に繋げていくのが王道の進め方です。もちろん、タイミングよく優良物件に出会える可能性もゼロではないため、定期的なチェックは欠かさないようにしましょう。

② 店舗専門の不動産会社に相談する

より本格的に、そして戦略的に新築店舗物件を探すなら、店舗専門の不動産会社への相談が最も効果的な方法と言えるでしょう。これらの会社は、一般的な賃貸仲介とは異なり、飲食店、物販、美容室、クリニックといった事業用物件に特化しており、業界特有の知識とネットワークを持っています。

【メリット】

- 非公開物件へのアクセス: 店舗専門不動産会社の最大の強みは、Webサイトには掲載されていない「非公開物件」の情報を多数保有していることです。デベロッパーやビルオーナーとの長年にわたる関係性から、新築ビルの建設計画の初期段階でテナント募集の情報をキャッチしていることが多く、一般公開前の優良物件を紹介してもらえる可能性が高まります。

- 専門的なアドバイス: 担当者は、単に物件を紹介するだけでなく、店舗探しのプロフェッショナルとして多角的なアドバイスを提供してくれます。例えば、出店したい業種に適した立地特性(人流、競合状況、客層など)の分析や、過去の成約事例に基づいた適正な賃料交渉、さらには内装工事に関する注意点など、専門家ならではの知見は非常に頼りになります。

- ワンストップでのサポート: 会社によっては、物件探しから契約手続き、内装業者の紹介、資金調達の相談まで、開業に関わる一連のプロセスをワンストップでサポートしてくれる場合があります。煩雑な手続きや業者選定の手間を大幅に削減できるため、オーナーは事業計画の策定など、本来注力すべき業務に集中できます。

【デメリット】

- 会社による得意分野の違い: 店舗専門といっても、会社によって得意なエリア(都心部、郊外など)や得意な業種(飲食店に強い、クリニックに強いなど)が異なります。自分の事業計画に合致した不動産会社を見極める必要があります。

- 担当者との相性: 最終的には、担当者個人のスキルや熱意に左右される部分も大きいです。親身に相談に乗ってくれるか、提案力があるかなど、複数の会社や担当者と実際に会って話し、信頼できるパートナーを見つけることが重要です。

【活用のポイント】

相談に行く際は、できるだけ具体的な事業計画書を持参することをお勧めします。事業内容、ターゲット顧客、希望エリア、予算などを明確に伝えることで、不動産会社側も「本気度の高い顧客」と認識し、より質の高い情報を提供してくれる可能性が高まります。複数の会社に相談し、それぞれの提案を比較検討するのが良いでしょう。

③ 地域の不動産会社に相談する

出店したいエリアが明確に決まっている場合には、全国展開の会社や都心の専門業者だけでなく、その地域に根ざした不動産会社に相談するという方法も非常に有効です。いわゆる「街の不動産屋さん」ですが、長年その土地で営業している会社は、独自の強みを持っています。

【メリット】

- 地域密着の独自情報: 地元の土地オーナー(地主)やビルオーナーと親子二代、三代にわたるような深い関係性を築いていることが多く、大手には出回らない、水面下での新築計画や空き予定情報を握っている可能性があります。「あの土地に来年ビルが建つらしい」「〇〇さんのビルが建て替えを検討している」といった、ローカルならではの貴重な情報を得られるかもしれません。

- 地域の特性に関する深い知識: 統計データだけではわからない、その地域のリアルな情報に精通しています。「この通りは平日の昼間は人通りが多いが、夜間や休日は閑散とする」「近くに大学があるため学生が多いが、夏休み期間は客足が落ちる」といった、商売に直結する生きた情報を提供してくれます。

- 親身な対応: 大手に比べて、一つ一つの案件に丁寧に対応してくれる傾向があります。地域の活性化を願う気持ちから、親身になって相談に乗ってくれるオーナー社長も少なくありません。

【デメリット】

- 情報の範囲が限定的: 取り扱う情報がその地域に限定されるため、広範囲で物件を探したい場合には不向きです。

- 店舗物件の専門性: 主に住居の賃貸や売買を扱っている会社の場合、店舗物件に関する専門知識やノウハウが十分でない可能性もあります。契約内容のチェック(特に工事区分や原状回復義務など)は、より慎重に行う必要があります。

【活用のポイント】

希望エリアが固まっている場合は、店舗専門の不動産会社と並行して、その地域の有力な不動産会社にもアプローチするのがベストな戦略です。異なる情報網を活用することで、物件探しの網羅性が高まり、思わぬ優良物件に出会う確率を上げることができます。地元の商工会議所などに相談して、評判の良い不動産会社を紹介してもらうのも一つの手です。

| 探し方 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 不動産情報サイト | 手軽さ、情報量、相場観の把握 | 情報の鮮度が低い、競争率が高い、非公開物件がない | 開業を検討し始めたばかりで、まずは市場を知りたい人 |

| 店舗専門の不動産会社 | 非公開物件の情報、専門的アドバイス、ワンストップサポート | 会社による得意分野の違い、担当者との相性 | 本格的に開業準備を進めており、優良物件を効率的に探したい人 |

| 地域の不動産会社 | 地域密着の独自情報、ローカルな特性に関する深い知識 | 情報の範囲が限定的、店舗物件の専門性が低い場合がある | 出店したいエリアが明確に決まっており、深掘りした情報を得たい人 |

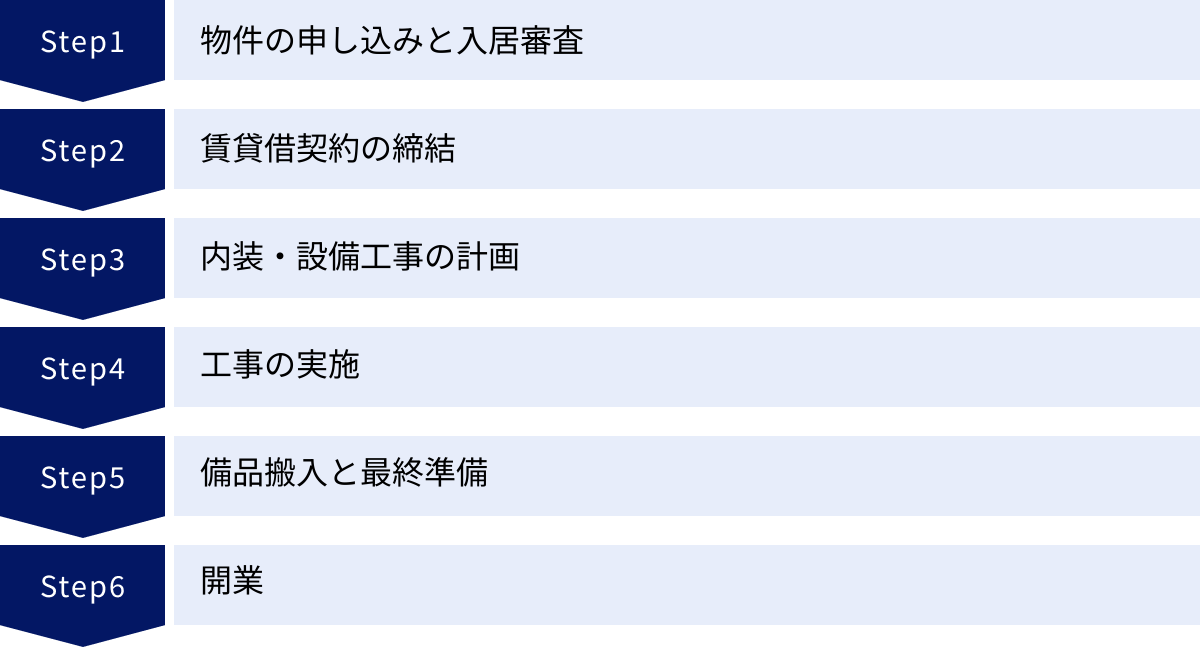

新築店舗の契約から開業までの6ステップ

理想の新築店舗物件が見つかったとしても、それはゴールではなく、新たなスタートラインに立ったに過ぎません。ここから開業までには、いくつもの重要なステップがあり、それぞれを慎重かつ計画的に進める必要があります。このプロセスを理解しておくことで、予期せぬトラブルやスケジュールの遅延を防ぎ、スムーズな開業を実現できます。ここでは、物件の申し込みから開業までの具体的な6つのステップを解説します。

① 物件の申し込みと入居審査

「この物件に決めたい」という意思が固まったら、最初に行うのが「入居申込書(または買付証明書)」の提出です。これは、貸主(オーナー)に対して正式に「この物件を借りたい」という意思表示をするための書類です。

申込書には、借主の基本情報(法人名、代表者名、住所など)や連帯保証人の情報に加え、非常に重要な項目として「事業計画書」の添付を求められることがほとんどです。特に新築物件の場合、貸主は「長期間、安定して家賃を支払ってくれる優良なテナントに入ってほしい」と考えています。そのため、入居審査は住居の賃貸借契約よりも格段に厳しくなります。

審査で重視される主なポイントは以下の通りです。

- 事業内容の具体性と実現可能性: どのようなビジネスを、どのように展開するのか。コンセプトは明確か、市場のニーズはあるか。

- 収益計画の妥当性: 売上予測、経費計算、利益計画は現実的か。無理のない計画になっているか。

- 資金計画: 開業資金(自己資金、融資)は十分に確保できているか。開業後の運転資金は考慮されているか。

- 借主の実績や信頼性: これまでの事業経験や実績、連帯保証人の信用力など。

説得力のある事業計画書は、入居審査を突破するための最大の武器です。 なぜこの場所で、この事業をやりたいのか、そしてそれが成功する見込みが十分にあることを、客観的なデータや熱意をもって伝える必要があります。審査には通常1週間〜2週間程度の時間がかかります。この審査を無事に通過すると、契約条件の最終交渉を経て、次のステップに進みます。

② 賃貸借契約の締結

入居審査を通過したら、いよいよ「建物賃貸借契約」を締結します。これは法的な拘束力を持つ非常に重要な契約であり、安易に署名・捺印してはいけません。契約締結の前に、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受け、契約書の内容を隅々まで確認し、理解することが不可欠です。

特に新築スケルトン物件の契約において、必ず確認すべき重要なポイントがいくつかあります。

- 賃貸借の対象範囲: 契約する面積はどこからどこまでか。共用部分との境界は明確か。

- 工事区分の明確化(A工事・B工事・C工事):

- A工事: 貸主(オーナー)の費用と責任で実施する、建物全体に関わる工事(建物の構造躯体、共用部分の設備など)。

- B工事: 借主(テナント)の要望に基づき、貸主が指定した業者で実施する工事。費用は借主負担(建物の基本性能に関わる部分、分電盤や空調、防災設備など)。貸主指定業者のため費用が高額になりがちで、トラブルの原因になりやすいため、範囲と費用感を事前に確認することが重要。

- C工事: 借主の費用と責任で、借主が選んだ業者で実施する工事(内装、什器設置など)。

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元に戻す必要があるか。「スケルトン返し」が原則ですが、その具体的な状態(床・壁・天井の仕上げ、設備の撤去範囲など)を契約書で明確にしておく必要があります。曖昧なままだと、退去時に高額な費用を請求されるリスクがあります。

- フリーレントの有無と期間: 開業準備期間中の家賃負担を軽減するため、一定期間(1〜6ヶ月程度)の家賃が免除される「フリーレント」が付く場合があります。その有無と期間、適用条件を確認します。

- 禁止事項・特約: 深夜営業の可否、看板設置のルール、臭いや騒音に関する規定など、業種によっては事業運営に大きく関わる項目を必ず確認します。

不明な点や納得できない条項があれば、必ずその場で質問し、必要であれば修正を求めましょう。専門家の同席(弁護士やコンサルタントなど)を検討するのも一つの手です。すべての内容に合意できたら、署名・捺印し、保証金や礼金、仲介手数料などの初期費用を支払います。

③ 内装・設備工事の計画

賃貸借契約が完了し、物件の引き渡しを受けたら、いよいよ店舗づくりの核心である内装・設備工事の計画に着手します。このフェーズの成否が、店舗のクオリティ、コスト、そして開業スケジュールを大きく左右します。

まずは、信頼できるパートナーとなるデザイン会社(設計事務所)や施工業者を選定します。選定にあたっては、以下の点を比較検討しましょう。

- 実績: 希望する業態の店舗設計・施工経験が豊富か。

- 提案力: こちらのコンセプトを深く理解し、プラスアルファの提案をしてくれるか。

- コミュニケーション: 担当者との相性が良く、円滑に意思疎通が図れるか。

- 見積もりの透明性: 見積書の内容が詳細で分かりやすく、不明瞭な点がないか。

必ず複数の業者から提案と見積もり(相見積もり)を取り、価格だけでなく、提案内容や実績を総合的に判断して決定します。

パートナーが決まったら、具体的な設計を進めていきます。コンセプト、ゾーニング(客席、厨房、バックヤードなどの配置)、動線計画、デザイン、素材、照明計画、設備(電気、ガス、水道、空調)の仕様などを詳細に決定し、設計図面を作成します。この際、前述のB工事・C工事の区分や、ビル側の工事規約を遵守しながら計画を進める必要があります。

④ 工事の実施

設計図面が完成し、施工業者との契約が済んだら、いよいよ内装工事がスタートします。工事期間は、店舗の規模や内容にもよりますが、2ヶ月〜4ヶ月程度が一般的です。

オーナーの役割は、工事をただ待つだけではありません。

- 定期的な現場確認(定例会議): 設計図通りに工事が進んでいるか、品質に問題はないか、週に1回程度のペースで現場を訪れ、設計士や現場監督と打ち合わせを行います。ここで疑問点や変更希望があれば、早期に伝えることが重要です。工事が進んでからでは、修正が困難になったり、追加費用が発生したりします。

- 近隣への配慮: 工事中は騒音や振動、車両の出入りなどで近隣に迷惑をかける可能性があります。事前に工事の挨拶回りを行うなど、良好な関係を築くための配慮を忘れないようにしましょう。

- 各種申請業務: 保健所や消防署、場合によっては警察署への各種許認可の申請を、工事の進捗に合わせて行います。これらの手続きは専門的な知識が必要なため、行政書士や設計士に代行を依頼するのが一般的です。

工事が完了したら、設計士や施工業者とともに「竣工検査」を行います。 図面通りに仕上がっているか、傷や汚れはないか、設備は正常に作動するかなどを細かくチェックし、問題があれば手直し(是正工事)を依頼します。

⑤ 備品搬入と最終準備

内装工事が完了し、店舗という「ハコ」が完成したら、いよいよ中身を整えていくフェーズです。

- 設備・什器・備品の搬入: 厨房機器、テーブル、椅子、レジ、パソコン、食器、調理器具、装飾品など、あらかじめリストアップしておいたあらゆるものを搬入し、所定の位置に設置します。

- スタッフの採用とトレーニング: 開店に必要なスタッフを確保し、オペレーションのトレーニングを開始します。接客マニュアルの作成、レジ操作の練習、調理トレーニングなど、オープン初日からスムーズにサービスが提供できるよう、繰り返し練習します。

- 販促・集客活動: オープン日に向けて、WebサイトやSNSでの告知、プレスリリースの配信、チラシのポスティング、オープニングキャンペーンの準備など、集客活動を本格化させます。

この段階は、やることが非常に多く、慌ただしくなりがちです。事前に詳細なタスクリストとスケジュールを作成し、一つずつ着実にこなしていくことが重要です。

⑥ 開業

すべての準備が整い、保健所の「営業許可証」や消防署の「消防法令適合通知書」など、事業に必要な許認可をすべて取得して、ようやくグランドオープンを迎えることができます。

ただし、開業はゴールではなく、本当のスタートです。オープン景気で一時的に賑わったとしても、継続的に顧客に支持されなければ、ビジネスは成り立ちません。

開業後は、

- 日々の売上や顧客データを分析する。

- お客様からのフィードバックに耳を傾ける。

- オペレーションの問題点を改善する。

- 新しいメニューやサービスを開発する。

といったPDCAサイクルを回し、常に店舗を進化させていく姿勢が求められます。新築店舗という素晴らしいスタートラインから、いかにして持続可能な成功へと繋げていくか。オーナーの手腕が試されるのは、まさにこの開業後のフェーズなのです。

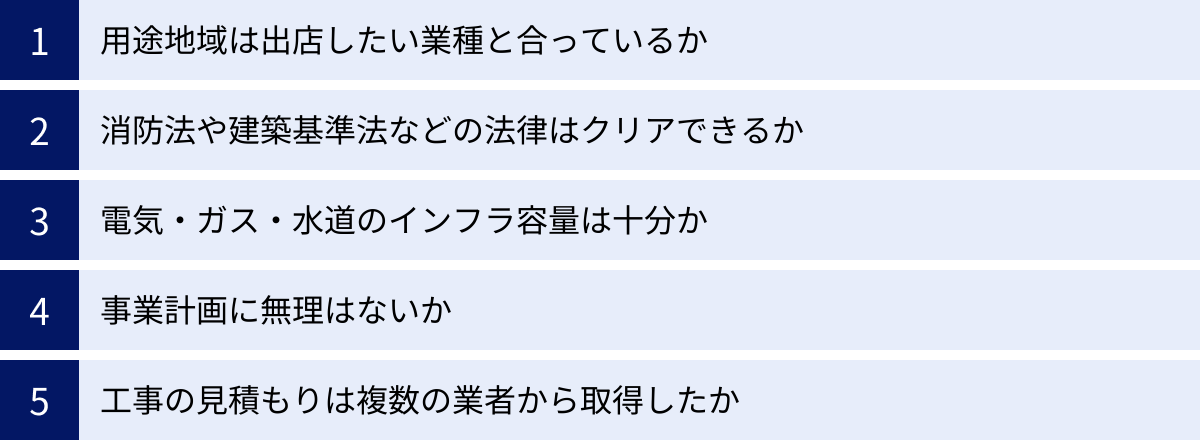

新築店舗の契約前に確認すべき5つの注意点

新築店舗の契約は、一度サインすると後戻りできない、非常に重い決断です。舞い上がった気持ちのまま契約を進めてしまうと、後から「こんなはずではなかった」という深刻なトラブルに発展しかねません。内装工事を始めてから、あるいは開業してから問題が発覚すると、計画の大幅な変更や追加費用の発生、最悪の場合は廃業に追い込まれるリスクさえあります。そうした事態を避けるため、契約前に必ず確認すべき5つの重要な注意点を解説します。

① 用途地域は出店したい業種と合っているか

物件そのものがどんなに魅力的でも、その場所で法律上、あなたの事業が許可されていなければ、開業することはできません。 その根幹となるのが、都市計画法で定められた「用途地域」です。

用途地域とは、都市を計画的に発展させるため、土地の利用方法を「住居系」「商業系」「工業系」など13種類に分類し、それぞれの地域で建てられる建物の種類や用途を制限するルールです。

例えば、

- 「第一種低層住居専用地域」では、原則として店舗の建築はできず、住宅兼用の小規模な店舗など、ごく一部しか認められていません。

- 「第二種中高層住居専用地域」では、2階以下で床面積1,500㎡までの店舗は可能ですが、パチンコ店やカラオケボックスなどは建てられません。

- 「商業地域」では、ほとんどの商業施設や事務所、飲食店、娯楽施設などが建築可能で、最も規制が緩やかです。

- 「近隣商業地域」では、住民の利便性を高めるための店舗が中心で、キャバレーやナイトクラブといった施設の営業はできません。

このように、出店したい業種によっては、特定の用途地域では営業が許可されない場合があります。特に、深夜営業を伴う飲食店や、騒音・臭いが発生しやすい業態、風俗営業に該当する業態などは、規制が厳しくなる傾向にあります。

【確認方法】

この用途地域は、物件の賃貸借契約書や重要事項説明書に記載されていますが、契約前の段階で、必ず物件所在地の市区町村の役所(都市計画課など)の窓口やWebサイトで確認することが不可欠です。不動産会社からの情報を鵜呑みにせず、自ら一次情報にあたることが、後のトラブルを防ぐための鉄則です。

② 消防法や建築基準法などの法律はクリアできるか

店舗の内装工事は、単にデザインの美しさや機能性だけを追求すれば良いわけではありません。人々の安全を守るための「消防法」や「建築基準法」といった法律の厳しい規制をクリアする必要があります。これらの法律は、火災や災害時に人命を守るためのものであり、違反すると営業許可が下りないだけでなく、重大な事故に繋がる恐れもあります。

新築スケルトン物件で特に注意すべき点をいくつか挙げます。

- 消防法:

- 避難経路の確保: お客様やスタッフが安全に避難できる通路幅が確保されているか。

- 消防用設備の設置義務: 店舗の面積や収容人数、業種によって、消火器、自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備などの設置が義務付けられます。

- 防炎規制: カーテンやじゅうたん、展示用の合板などは、燃えにくい「防炎物品」を使用する必要があります。

- 建築基準法:

- 内装制限: 特殊建築物(飲食店や物販店など)では、火災時の燃え広がりを防ぐため、壁や天井の仕上げに使える材料が「準不燃材料」以上に制限される場合があります。

- 排煙設備の設置: 一定規模以上の店舗では、火災時に煙を外部に排出するための排煙窓や排煙設備の設置が必要です。

これらの規制は非常に専門的で複雑です。素人判断で設計を進めてしまうと、工事完了後の消防検査や建築確認検査で指摘を受け、やり直し工事が必要になるケースが後を絶ちません。そうなると、追加の費用と時間がかかり、開業スケジュールに大きな影響が出ます。

【対策】

必ず、店舗設計・施工の実績が豊富なプロ(設計事務所や施工会社)に相談し、計画段階から法規制をクリアできる設計を行うことが絶対条件です。契約前に、検討中の物件で自身の事業計画がこれらの法規制上、実現可能かどうかを専門家に見てもらうことを強くお勧めします。

③ 電気・ガス・水道のインフラ容量は十分か

スケルトン物件で最も見落としがちで、かつ致命的な問題になり得るのが、電気・ガス・水道といったインフラの供給容量です。居抜き物件と違い、設備が何もないため、自分たちで必要な容量を確保しなければなりません。

例えば、

- 電気容量: 複数の大型冷蔵庫、オーブン、エアコン、多数の照明などを同時に使用する飲食店では、非常に大きな電気容量(アンペア数)が必要です。建物の受変電設備(キュービクル)の容量が不足していると、増設に数百万円単位の追加工事費がかかるか、最悪の場合、増設自体が不可能なこともあります。

- ガス容量: 強力な火力が必要な中華料理店やイタリアンレストランなどでは、太いガス管が必要です。建物に引き込まれているガス管の口径が小さい場合、引き込み直しの工事が必要となり、高額な費用と時間がかかります。

- 給排水設備: 大量の水を使う飲食店や美容室では、給水管の口径や排水管の太さが重要になります。特に、油やゴミを流す飲食店では、排水管の詰まりを防ぐための「グリストラップ」の設置が義務付けられていますが、その設置スペースや配管経路が確保できるかを確認する必要があります。

【確認方法】

契約前に、必ず貸主(オーナー)やビル管理会社に、電気・ガス・水道の容量(電気は契約アンペア数、ガス・水道は配管の口径など)がどのくらいか、書面で確認してください。そして、その容量で自分たちの事業計画(使用する厨房機器のスペックなど)が問題なく運用できるかを、内装業者や設備専門業者に検証してもらうことが不可欠です。

④ 事業計画に無理はないか

物件の魅力に惹かれるあまり、冷静な判断ができなくなっていないか、一度立ち止まって自身の事業計画を客観的に見直すことが重要です。特に新築店舗は初期費用が高額になるため、資金計画の甘さは命取りになります。

- 初期投資額は現実的か? 物件取得費、内装工事費、設備費、当面の運転資金など、必要な資金をすべて洗い出し、総額を把握していますか?工事費は見積もりよりも高くなること(予備費として10〜20%上乗せして考えるのが一般的)を想定していますか?

- 資金調達の目処は立っているか? 自己資金は十分か、金融機関からの融資は確実か。融資を受ける場合、審査には時間がかかります。物件契約と並行して、早めに動き出す必要があります。

- 売上・利益計画に無理はないか? 希望的観測ではなく、周辺の市場調査や客観的なデータに基づいた、堅実な売上予測になっていますか?家賃や人件費、原材料費などの固定費・変動費を差し引いて、十分に利益が残り、借入金の返済ができる計画になっていますか?

新築店舗の高い家賃と高額な初期投資の回収には、相応の売上が必要になります。 この物件で本当にその売上を達成できるのか、もう一度冷静にシミュレーションしてみましょう。必要であれば、中小企業診断士や税理士などの専門家に事業計画をレビューしてもらうのも有効です。

⑤ 工事の見積もりは複数の業者から取得したか

内装工事費は、初期費用の中で最も大きく、かつ業者によって金額が大きく変動する項目です。必ず複数の施工業者から見積もり(相見積もり)を取得し、比較検討することを徹底してください。

相見積もりを取る際の注意点は以下の通りです。

- 同じ条件で見積もりを依頼する: 各社に同じ設計図面や仕様書を渡し、同じ条件で見積もりを作成してもらうことで、正確な比較が可能になります。

- 価格だけで判断しない: 最も安い見積もりを出した業者が、必ずしもベストな選択とは限りません。 なぜその価格なのか、内訳を詳細に確認する必要があります。安さの裏には、材料のグレードが低い、必要な工事が含まれていない(後から追加請求される)、といったリスクが隠れている可能性があります。

- 見積書の項目を精査する: 「一式」といった曖昧な記載が多い見積書は要注意です。どのような工事に、どのような材料を、どれだけ使うのか、詳細に記載されているかを確認しましょう。何が含まれていて、何が別途費用なのか(例:設計料、現場管理費、諸経費など)を明確にすることが重要です。

- 実績と担当者の対応を見る: 価格だけでなく、その業者の過去の実績(ポートフォリオ)や、担当者の知識、提案力、コミュニケーションの取りやすさなどを総合的に判断し、信頼して任せられるパートナーを選びましょう。

これらの注意点を契約前に一つひとつクリアにしておくことで、開業後のリスクを大幅に減らすことができます。焦らず、慎重に、確実な一歩を踏み出しましょう。

新築店舗の開業にかかる費用の目安

新築店舗での開業を決断する上で、最も現実的で重要な問題が「費用」です。一体、総額でいくらくらいの資金が必要になるのか。この全体像を把握しておくことは、精度の高い事業計画と資金調達計画を立てるための第一歩となります。開業にかかる費用は、大きく「物件取得費」「内装・外装工事費」「設備投資費」の3つに分類できます。ここでは、それぞれの費用の内訳と目安について解説します。

物件取得費(保証金・礼金など)

物件取得費とは、賃貸借契約を締結する際に、貸主(オーナー)や不動産会社に支払う初期費用のことです。一般的に、月額賃料を基準に計算される項目が多く、立地や物件のグレードによって大きく変動します。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安(月額賃料ベース) |

|---|---|---|

| 保証金(敷金) | 家賃滞納や退去時の原状回復費用に充当される担保金。問題がなければ退去時に返還される(償却分を除く)。 | 賃料の6ヶ月~12ヶ月分(住居より高額) |

| 礼金 | 貸主に対して支払う謝礼金。返還されない。 | 賃料の1ヶ月~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料。 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税(上限) |

| 前家賃 | 入居する月の家賃を前払いで支払うもの。 | 賃料の1ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどの損害に備える保険。加入が義務付けられていることが多い。 | 年間1万円~3万円程度 |

最も大きな割合を占めるのが「保証金」です。 事務所や店舗などの事業用物件では、住居に比べて高額に設定されるのが一般的で、賃料の10ヶ月分を求められることも珍しくありません。

【具体例】

月額賃料30万円の新築店舗物件を契約する場合

- 保証金(10ヶ月分):300万円

- 礼金(2ヶ月分):60万円

- 仲介手数料(1ヶ月分):30万円 + 消費税

- 前家賃(1ヶ月分):30万円

- 合計:420万円 + α

このように、物件を取得するだけで、賃料の15倍近い初期費用が必要になるケースもあります。特に新築物件は賃料自体が高めに設定される傾向があるため、物件取得費もそれに比例して高額になることを覚悟しておく必要があります。

内装・外装工事費

新築店舗の開業費用の中で、最も大きなウェイトを占め、かつ最も変動幅が大きいのがこの内装・外装工事費です。 スケルトン状態から店舗を作り上げるため、壁、床、天井の施工から、電気、ガス、水道、空調設備の設置まで、すべてをゼロから行う必要があります。

費用は、業種、店舗のコンセプト、デザインの凝り具合、使用する素材のグレード、店舗の面積など、様々な要因によって大きく変わります。一般的に、費用感を掴むための指標として「坪単価」が用いられます。

| 業種 | 内装工事費の坪単価(目安) | 20坪の場合の工事費目安 |

|---|---|---|

| 物販店(アパレルなど) | 30万円~70万円 | 600万円~1,400万円 |

| サービス店(美容室・サロン) | 40万円~80万円 | 800万円~1,600万円 |

| 軽飲食店(カフェなど) | 50万円~100万円 | 1,000万円~2,000万円 |

| 重飲食店(レストラン・焼肉店など) | 70万円~150万円以上 | 1,400万円~3,000万円以上 |

なぜ業種によってこれほど単価が違うのか?

- 飲食店は、厨房設備(防水、防火、排気ダクト、グリストラップなど)に専門的な工事が必要で、コストがかさみます。特に重飲食店は、高火力の厨房機器や大掛かりな排煙・換気設備が必要になるため、坪単価が非常に高くなります。

- 美容室も、シャンプー台の設置に伴う給排水工事が複雑で、費用を押し上げる要因となります。

- 物販店は、比較的大掛かりな設備工事が少ないため、坪単価は抑えめですが、ブランドイメージを表現するために内装デザインにこだわると、費用は青天井になります。

また、外観を大きく変更する外装工事(ファサード工事)や、人目を引く看板の設置を行う場合は、さらに追加で数十万円~数百万円の費用がかかります。

この工事費をいかにコントロールするかが、資金計画の鍵を握ります。 予算内で理想の店舗を実現するためには、デザイン会社や施工業者と綿密に打ち合わせを行い、どこにお金をかけ、どこでコストを抑えるか、優先順位を明確にすることが重要です。

設備投資費(厨房機器・什器など)

内装という「ハコ」が完成した後に必要になるのが、事業運営に直接使用する設備や什器、備品です。これも業種によって内容が大きく異なります。

- 飲食店の場合:

- 厨房機器: 業務用冷蔵庫・冷凍庫、コールドテーブル、製氷機、フライヤー、コンロ、オーブン、食洗機など。一式揃えると数百万円単位の投資になります。

- 客席什器: テーブル、椅子、ソファ、カウンターなど。

- その他: POSレジシステム、券売機、食器、調理器具、ユニフォームなど。

- 美容室の場合:

- 施術用設備: シャンプー台、スタイリングチェア、セット面ミラー、促進機(パーマ・カラー用)など。

- その他: タオルウォーマー、消毒器、ワゴン、レセプションカウンター、POSレジシステムなど。

- 物販店の場合:

- 陳列什器: 商品棚、ディスプレイテーブル、ハンガーラック、ショーケースなど。

- その他: レジカウンター、ストック棚、防犯カメラ、商品タグ付け機など。

これらの設備・什器は、すべて新品で揃えるのか、中古品やリースをうまく活用するのかによって、費用を大きく変動させることができます。 例えば厨房機器は、専門の中古販売店を利用すれば、新品の半額以下で手に入ることもあります。

ただし、中古品は保証がなかったり、故障のリスクが高かったりするため、メリット・デメリットをよく比較検討する必要があります。事業の核となる重要な設備は新品を導入し、その他の備品は中古でコストを抑えるなど、メリハリをつけた投資計画が賢明です。

【開業費用の総額シミュレーション】

仮に、都内で20坪のカフェ(軽飲食店)を新築店舗で開業する場合を考えてみましょう。

- 物件取得費: (家賃40万円と仮定)

- 保証金(10ヶ月):400万円

- 礼金(1ヶ月):40万円

- 仲介手数料(1ヶ月):44万円

- 前家賃(1ヶ月):40万円

- 小計:524万円

- 内装工事費: (坪単価80万円と仮定)

- 80万円 × 20坪 = 1,600万円

- 設備投資費:

- 厨房機器:300万円

- 客席什器:150万円

- POSレジ等:50万円

- 小計:500万円

開業までの初期投資 合計:524万円 + 1,600万円 + 500万円 = 2,624万円

これに加えて、開業後の売上が安定するまでの運転資金(家賃、人件費、仕入れ費など)として、最低でも6ヶ月分(400万円〜600万円程度)は別途用意しておくのが理想です。

このように、新築店舗での開業には、数千万円単位のまとまった資金が必要になることがわかります。この数字はあくまで一例であり、立地や規模、コンセプトによって大きく変動しますが、一つの目安として、自身の計画の参考にしてください。