店舗開業は、多くの起業家にとって夢の第一歩です。その成功を大きく左右するのが「物件選び」であることは、論を俟たないでしょう。立地や家賃、広さといった条件で候補を絞り込んだ後、最終的な意思決定の鍵を握るのが「内見(ないけん)」です。

内見は、単に物件の内部を見るだけの行為ではありません。図面や写真だけでは決してわからない物件の真の姿、つまり、ビジネスの成功を後押しする「可能性」と、将来のトラブルにつながる「リスク」を直接肌で感じるための、極めて重要なプロセスです。

しかし、多くの方が住居用の物件探しの感覚で店舗の内見に臨んでしまい、ビジネス運営に不可欠な視点を見落としてしまうケースが後を絶ちません。例えば、「厨房機器を搬入しようとしたら間口が狭くて入らなかった」「想定していた業態に必要な電気容量が足りず、高額な追加工事が発生した」「オープンしてみたら、週末の人通りが全くなく、売上予測が大きく外れた」といった失敗は、内見時のチェック不足が原因であることがほとんどです。

この記事では、これから店舗物件の内見に臨む方々が後悔しないために、内見の基本的な流れから、事前に準備すべきこと、当日の持ち物、そして最も重要な「失敗しないためのチェックリスト15選」までを網羅的に解説します。さらに、物件タイプ別の追加チェックポイントや、契約前に不動産会社へ確認すべき最終質問リストもご紹介します。

この記事を最後まで読めば、店舗物件の内見における見るべきポイント、聞くべき質問が明確になり、自信を持って最適な物件選びを進められるようになります。あなたのビジネスの成功は、この内見から始まると言っても過言ではありません。

目次

店舗物件の内見とは

まずはじめに、「店舗物件の内見」そのものについて深く理解することから始めましょう。内見の定義、その重要性、そして住居用物件の内見とは何が違うのかを明確にすることで、内見当日に臨むべき姿勢が変わってきます。

内見とは、賃貸または購入を検討している物件の内部や周辺環境を、実際に現地で確認することを指します。「内覧(ないらん)」という言葉もほぼ同じ意味で使われますが、内見が「内部を見る」という行為そのものを指すのに対し、内覧は「内部を閲覧する」という、よりフォーマルなニュアンスで使われることがあります。不動産業界ではどちらの言葉も一般的に使われており、厳密な使い分けはありません。

では、なぜこの内見が店舗開業においてこれほどまでに重要なのでしょうか。その理由は、店舗物件が「生活の場」ではなく「事業の場」であるという根本的な違いにあります。事業の成功は、売上、コスト、効率、法規制といった多様な要素に支えられており、内見はそれらの要素を物件というハード面から検証する唯一の機会なのです。

内見の主な目的は、以下の4つに大別できます。

- 事業計画との整合性の確認: 頭の中で描いている店舗のレイアウト、オペレーション、サービス提供の流れが、その物件の物理的な制約の中で実現可能かどうかを検証します。例えば、客席数、厨房の広さ、バックヤードの確保、お客様とスタッフの動線などを具体的にシミュレーションします。

- 図面や情報だけではわからない実態の把握: 図面上の坪数だけではわからない「体感的な広さ」や「天井の高さによる開放感」、壁や床の質感、日当たり、風通し、そして「臭い」「音」「湿気」といった五感でしか感じ取れない情報を収集します。これらは、顧客満足度や従業員の労働環境に直接影響を与えます。

- 予期せぬ追加コストの洗い出し: 内装工事を始めてから「電気容量が足りない」「給排水管の位置が悪く、大掛かりな工事が必要」「壁にひび割れがあり、補修費用がかさむ」といった問題が発覚するケースは少なくありません。内見時に設備の状況を詳細にチェックすることで、初期投資やランニングコストに関わる潜在的なリスクを事前に発見できます。

- 条件交渉のための材料収集: 物件の状態を詳細に把握することで、家賃や契約条件の交渉を有利に進めるための材料が見つかることがあります。例えば、設備の不具合や内装の傷みなどを指摘し、修繕を要求したり、その分家賃の減額やフリーレント(一定期間の家賃免除)の延長を交渉したりする際の根拠となります。

住居用物件の内見と店舗物件の内見の最も大きな違いは、「ビジネス視点でのチェック項目が圧倒的に多い」という点です。

| 比較項目 | 住居用物件の内見 | 店舗物件の内見 |

|---|---|---|

| 主な視点 | 快適な生活ができるか(日当たり、収納、静かさ等) | 事業として成立し、利益を生み出せるか |

| 設備チェック | キッチン、バス、トイレが問題なく使えるか | 電気・ガス・水道の「容量」、給排水管の「位置・口径」、排気設備の「性能」など、事業運営に必須のインフラ |

| 法規制 | (特になし) | 消防法、建築基準法、各自治体の条例(屋外広告物条例など)への適合 |

| 周辺環境 | 生活の利便性(スーパー、病院、公園など) | 商圏分析(ターゲット顧客の通行量・層)、競合店の状況、視認性、アクセスの良さ |

| 将来性 | 長く住み続けたいと思えるか | 周辺の再開発計画、将来的な人流の変化など、長期的な事業継続の可能性 |

例えば、住居であれば「コンセントが少し足りない」で済みますが、店舗では「動力(三相200V)電源がない」というだけで、大型の業務用冷蔵庫や空調、特定の調理機器が使用できず、事業計画そのものが頓挫する可能性すらあります。

このように、店舗物件の内見は、あなたのビジネスの未来を左右する非常に重要な調査活動です。単なる「下見」ではなく、事業計画の実現可能性を検証する「実地調査」であり、将来の成功を確固たるものにするための第一歩と捉え、万全の準備で臨むことが求められます。

店舗物件の内見 当日の流れ

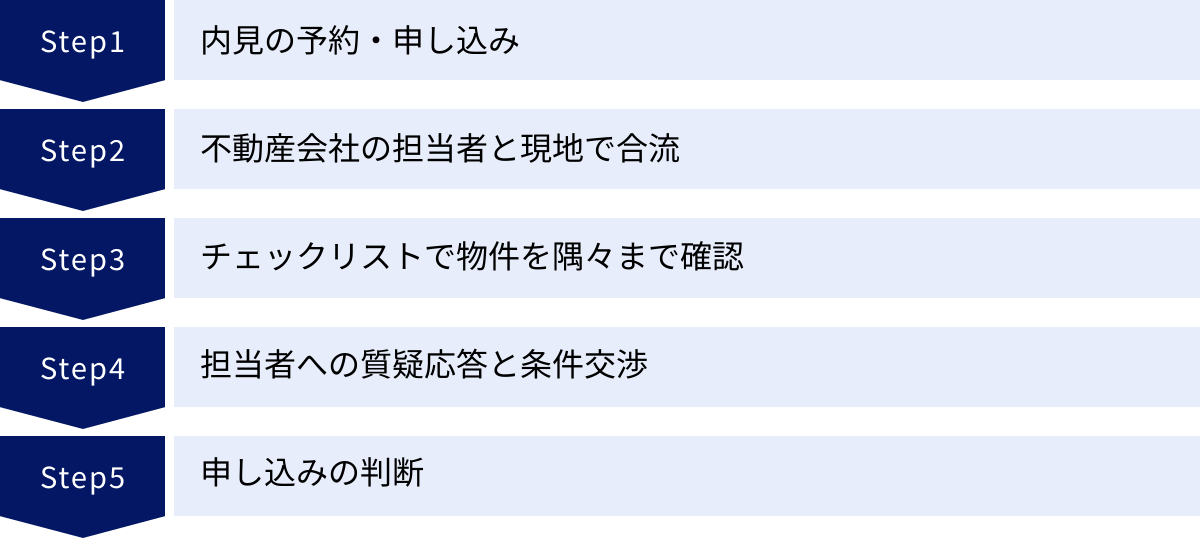

周到な準備をしても、当日の流れを把握していなければ、限られた時間の中で効率的にチェックを行うことはできません。ここでは、内見当日の一般的な流れを5つのステップに分けて解説します。各ステップで何をすべきかを理解し、スムーズな内見を実現しましょう。

内見の予約・申し込み

すべての始まりは、内見の予約からです。気になる物件を見つけたら、その物件情報を掲載している不動産会社に電話またはメールで連絡を取ります。

連絡の際には、以下の点を明確に伝えましょう。

- 対象物件の情報: 物件名、住所、募集サイトのURLなどを正確に伝えます。

- 内見希望日時: 希望日は複数候補を挙げるのがマナーです。鍵の手配や貸主(オーナー)との調整が必要な場合が多いため、直前の依頼では対応できないこともあります。「〇月〇日の午後、または△月□日の午前中はいかがでしょうか」といった形で、幅を持たせて伝えましょう。

- 自身の情報: 氏名、連絡先、そして検討している業種・業態を伝えます。業種によって貸主が懸念する点(騒音、臭いなど)が異なるため、事前に伝えておくことで、話がスムーズに進みます。

- 質問事項: この段階で不明な点があれば、簡単に質問しておくと良いでしょう。例えば、「現在も入居中ですか?」「鍵はすぐに手配可能ですか?」などです。

予約が確定したら、待ち合わせの時間と場所を必ず再確認してください。特に、現地集合の場合は、正確な住所を地図アプリなどで確認しておくことが重要です。

不動産会社の担当者と現地で合流

当日は、約束の時間の5〜10分前には到着するように心がけましょう。ビジネスのパートナーとなるかもしれない相手との最初の接点です。時間に余裕を持つことは、信頼関係を築く上での基本となります。

担当者と合流したら、まずは名刺交換と挨拶を済ませます。この時、改めて検討している事業の概要を簡単に説明すると、担当者もより具体的なアドバイスをしやすくなります。

担当者は物件のプロですが、あなたがやろうとしている事業のプロではありません。「どのようなお店にしたいのか」「どのようなお客様をターゲットにしているのか」「どのような設備が必要なのか」を具体的に伝えることで、担当者もプロの視点から、その物件があなたの事業に適しているか、懸念点はないかを一緒に考えてくれるようになります。良好なコミュニケーションは、有益な情報を引き出すための鍵です。

チェックリストをもとに物件を隅々まで確認

いよいよ物件内部の確認です。このステップが内見の核心部分となります。限られた時間で漏れなくチェックするために、事前に作成したチェックリストが絶大な効果を発揮します。

確認作業は、以下の流れで進めると効率的です。

- 外から中へ: まずは物件の外観、周辺環境、アプローチ、看板の設置場所などを確認します。

- 全体から細部へ: 次に室内に入り、まずは全体の広さ、天井高、間取り、開放感といった第一印象を掴みます。その後に、壁・床・天井の状態、窓、コンセント、各種設備といった細部のチェックに移ります。

メジャーで実際の寸法を測ったり、スマートフォンで写真を撮ったりしながら、チェックリストの項目を一つひとつ潰していきます。気になる点や疑問点は、どんな些細なことでもメモを取り、写真に収めておくことが重要です。後で複数の物件を比較検討する際に、記憶だけに頼るのは非常に危険です。「記録」こそが、冷静な判断を下すための最も信頼できる材料となります。

担当者は、良い点をアピールすることはあっても、不利な点を積極的に話すとは限りません。受け身の姿勢ではなく、自ら能動的に、隅々まで自分の目で見て、手で触れて確認する姿勢が求められます。

担当者への質疑応答と条件交渉

一通り物件の確認が終わったら、質疑応答の時間です。内見中にメモした疑問点や、事前に用意してきた質問リストをもとに、担当者に確認していきます。

ここでの質問は、物件の物理的な状態だけでなく、契約条件や背景情報に関する、より踏み込んだ内容が中心となります(詳細は後述の「不動産会社への最終確認リスト」を参照)。

- 「前のテナントさんは、なぜ退去されたのですか?」

- 「この物件が空いてから、どのくらいの期間が経っていますか?」

- 「原状回復の範囲は、契約書でどのように定められていますか?」

これらの質問に対する担当者の回答の仕方や内容も、物件を判断する上での重要な情報源となります。

また、もし物件を気に入ったものの、修繕が必要な箇所や条件面で気になる点があれば、このタイミングで交渉の余地があるかを探ってみるのも良いでしょう。ただし、本格的な交渉は申し込み後に行うのが一般的です。ここでは、「もし契約するとした場合、この部分の修繕はお願いできますか?」「家賃の交渉は可能でしょうか?」といった形で、可能性を探る程度に留めておくのが賢明です。

申し込みの判断

内見と質疑応答を終え、その物件で事業を行う具体的なイメージが湧き、条件面でも納得できそうであれば、申し込みの検討に入ります。

人気物件の場合、担当者から「他にも検討されている方がいるので、早めに決めた方がいいですよ」と、その場での決断を促されることもあります。しかし、高額な投資と事業の将来がかかっている決断を、その場の勢いですべきではありません。

たとえ物件を非常に気に入ったとしても、「一度持ち帰って、事業計画と照らし合わせて検討します。〇日までに回答します」と、冷静に伝える勇気を持ちましょう。一度冷静になることで、見落としていた点や新たな疑問点が浮かび上がってくることもあります。

複数の物件を内見し、それぞれのメリット・デメリットを客観的に比較検討することが、後悔のない物件選びにつながります。申し込みの意思を固めたら、不動産会社に連絡し、申込書を提出します。その後、入居審査、重要事項説明、契約という流れで進んでいきます。

内見前に済ませておくべき2つの準備

「内見は当日が勝負」と思われがちですが、実はその成否の半分は事前準備で決まります。貴重な内見の時間を最大限に活用し、的確な判断を下すために、最低でも以下の2つの準備は必ず済ませておきましょう。

① 物件の図面を取り寄せて確認

内見の予約をする際に、必ず物件の図面(間取図、平面図)をデータで送ってもらうよう依頼しましょう。図面は、内見当日のシミュレーションとチェックを格段に効率化してくれる、いわば「作戦地図」です。

図面を手に入れたら、以下の点を確認し、事前に事業計画とのすり合わせを行います。

- 寸法と面積: 記載されている面積(㎡、坪)を確認します。ただし、図面の寸法はあくまで参考値であり、壁の厚みなどによって実際と異なる場合があることを念頭に置きましょう。内見当日にメジャーで実測することが重要です。

- 間口と奥行き: 間口(まぐち:道路に面した幅)は、店舗の顔であり、お客様の入りやすさを左右する重要な要素です。奥行きとのバランスを見て、店舗全体の形状を把握します。極端に間口が狭く奥行きが長い「うなぎの寝床」のような形状は、レイアウトに工夫が必要です。

- 天井高: 図面に記載があれば確認します。特に、天井が低い物件は圧迫感があり、業種によっては不向きな場合があります。また、ダクトの設置やデザイン性の高い照明の導入などを考えている場合、十分な高さがあるかは死活問題です。

- 柱や壁の位置: 動かせない柱や壁の位置は、レイアウトを大きく制約します。客席や厨房機器、什器をどのように配置できるか、図面上で簡単なレイアウト案をいくつか描いてみましょう。この作業を行うことで、「この柱が邪魔で、想定していた厨房レイアウトが組めないかもしれない」といった具体的な課題が事前に見えてきます。

- 窓やドアの位置・形状: お客様の入口、非常口、搬入経路、厨房の出入り口などをどこに設けるか。窓の位置は、店内の明るさや換気だけでなく、外からの視認性にも関わります。

図面を読み解き、自分の理想の店舗を当てはめてみることで、内見当日に「どこを重点的に見るべきか」「何を実測すべきか」が明確になります。

② 時間帯や曜日を変えて周辺環境を調査

物件そのものがどんなに素晴らしくても、立地環境が悪ければビジネスの成功は望めません。不動産会社との内見は通常、平日の日中に行われることがほとんどですが、あなたのビジネスのターゲット顧客が動く時間帯の街の顔は、全く異なる可能性があります。

そのため、正式な内見とは別に、必ず自分自身の足で、時間帯や曜日を変えて現地の調査を行いましょう。これは、内見を成功させるための最も重要な事前準備と言っても過言ではありません。

| 調査タイミング | チェックポイント |

|---|---|

| 平日・昼 | ビジネスマンやOL、主婦層など、ランチタイムの人通り。周辺オフィスの規模。 |

| 平日・夜 | 仕事帰りの人々で賑わうか、それとも閑散としているか。街灯の明るさや治安の雰囲気。 |

| 週末・昼 | 家族連れやカップル、若者など、休日の客層。周辺の商業施設や公園への人の流れ。 |

| 週末・夜 | 飲食店が賑わう時間帯の雰囲気。近隣店舗の客入りや客層。 |

| 雨天時 | 雨の日の人通りの変化。駅からのアクセスで屋根がない区間はどのくらいか。物件周辺の水はけの状態。 |

これらの調査を通じて、以下の点を自分の目で確かめます。

- 人通りの「量」と「質」: ただ人が多ければ良いというわけではありません。あなたの店舗のターゲット顧客層(年齢、性別、ライフスタイルなど)が、実際にその場所を歩いているかが重要です。

- 街の雰囲気と競合の状況: 周辺にはどのような店舗があるか。繁盛している競合店は、なぜ人気なのか。逆に、空き店舗が目立つエリアではないか。街全体の活気や治安も確認します。

- アクセスの再確認: 地図上では「駅徒歩5分」でも、実際に歩いてみると、坂道が多かったり、道が分かりにくかったり、踏切があって待たされたりすることもあります。お客様の目線で、ストレスなくたどり着けるかを確認しましょう。

この事前調査で得たリアルな情報は、不動産会社から提供されるデータよりも価値がある場合があります。この情報をもとに、内見当日に担当者へより的を射た質問ができるようになります。

内見当日に必須の持ち物リスト

内見当日は、手ぶらで行ってはいけません。五感で感じた情報や担当者から得た情報を正確に記録し、物件の状態を客観的に評価するために、いくつかの道具が役立ちます。ここでは、内見を成功に導くための必須の持ち物を、その用途と合わせてご紹介します。

| 持ち物 | 主な用途・目的 |

|---|---|

| 筆記用具・メモ帳 | 気づいた点、疑問点、担当者の発言などを即座に記録するため |

| メジャー | 図面との差異確認、什器・厨房機器の設置スペースや搬入経路の実測 |

| スマートフォン | 写真・動画での記録、メモ、懐中電灯、コンパス、音声録音など多目的に活用 |

| 水平器やビー玉 | 見た目ではわかりにくい床の傾きを簡易的にチェックするため |

| 事前に取り寄せた物件の図面 | 記録のベースとして使用。気づいた点を直接書き込む |

筆記用具・メモ帳

スマートフォンのメモ機能も便利ですが、図面に直接書き込んだり、簡単なスケッチを描いたりするには、やはり手書きが一番です。消せるボールペンや多色ペンがあると、情報を整理しやすく便利です。気づいたこと、感じたこと、疑問に思ったことは、その場で言語化して書き留める癖をつけましょう。「後で思い出そう」と思っても、意外と忘れてしまうものです。

メジャー

これは店舗物件の内見における最重要アイテムの一つです。最低でも5メートル以上の長さがあるコンベックス(巻き尺)タイプを用意しましょう。100円ショップのものではなく、ホームセンターなどで売られている、幅が広くロック機能が付いたものが使いやすいですेंटです。

メジャーで実測すべき主な箇所は以下の通りです。

- 間口、奥行き、天井高: 図面との差異を確認し、正確な空間のサイズを把握します。

- 搬入口やドアの幅・高さ: 大型冷蔵庫や調理機器、什器などが問題なく搬入できるかを確認します。見落としがちですが、通路の曲がり角なども含めて計測することが重要です。

- 厨房や客席のスペース: 計画している厨房機器やテーブル、椅子が収まるか、十分な動線が確保できるかを実測して確認します。

- 窓の大きさ: 採光や換気、ディスプレイの可能性などを検討するために計測します。

スマートフォン(カメラ・メモ・ライト機能)

今や内見に欠かせない万能ツールです。以下の機能をフル活用しましょう。

- カメラ機能: 物件の全体像から壁の傷やシミ、コンセントの位置といった細部まで、とにかく多くの写真を撮っておきましょう。後で記憶を呼び覚ますのに役立ちます。パノラマ撮影で全体の雰囲気を記録したり、動画で室内を歩きながら撮影したりするのも有効です。

- メモ機能: 手書きメモと併用し、気づいたことをテキストで入力します。撮影した写真に直接メモを書き込めるアプリも便利です。

- ライト(懐中電灯)機能: 天井裏や床下、倉庫の奥など、暗くて見えにくい場所を確認する際に必須です。電気契約が切られていて室内の照明がつかない場合にも役立ちます。

- コンパス機能: 窓の方角や店舗の正面がどちらを向いているかを正確に確認できます。日当たりや西日の影響を予測するのに使えます。

- 音声録音(ボイスメモ)機能: 担当者との重要なやり取りや、自分の気づきを音声で残しておくのも一つの手です。ただし、相手に録音する旨を伝え、許可を得るのがマナーです。

水平器やビー玉(床の傾き確認用)

特に古い建物の場合、床が傾いていることがあります。これは見た目だけではなかなかわかりにくいものですが、テーブルや椅子を置いた際にガタついたり、調理台が水平でなかったりすると、日々のオペレーションに支障をきたします。

専門的な水平器がなくても、ビー玉を数個、床に転がしてみるだけで簡易的なチェックが可能です。ビー玉が特定の方向に勢いよく転がっていくようであれば、床が傾いている可能性が高いと判断できます。非常に簡単かつ効果的な方法なので、ぜひ試してみてください。

事前に取り寄せた物件の図面

事前準備の章でも触れましたが、図面は当日も必ず持参しましょう。A3サイズなど、少し大きめに印刷しておくと書き込みやすくて便利です。

メジャーで測った実測値を書き込んだり、コンセントや給排水管の位置をマークしたり、気づいた問題点をメモしたりと、すべての情報をこの「作戦地図」に一元化していきます。これにより、内見後の情報整理が格段に楽になり、複数の物件を比較検討する際の精度も高まります。

店舗物件の内見で失敗しないためのチェックリスト15選

ここからは、この記事の核心である、内見当日に確認すべき具体的なチェックリストを15項目に分けて徹底解説します。これらの項目を一つひとつ確認していくことで、あなたのビジネスにとって最適な物件か、あるいは避けるべき物件かを見極める解像度が格段に上がります。

① 周辺の環境と人通り

事前調査で得た情報をもとに、内見当日にも改めて周辺環境を確認します。不動産会社の担当者に、事前調査で感じた疑問などをぶつけてみましょう。

- ターゲット層との一致: 「平日の昼間はビジネスマンが多い印象でしたが、夜や週末の人通りはいかがですか?」

- 競合店の状況: 「向かいのカフェはいつも混んでいますが、どのような点が支持されているのでしょうか?」

- 街の雰囲気: 「このエリアは、今後再開発の予定などはありますか?」

- 嫌悪施設: 周辺に騒音や臭い、ゴミ問題の原因となるような施設(工場、ゴミ処理場、風俗店など)がないかを確認します。

② 物件へのアクセスと視認性

お客様がストレスなく来店できるか、そして、そもそもお店の存在に気づいてもらえるかは、売上を左右する重要な要素です。

- 最寄り駅からの動線: 実際に歩いてみて、道は分かりやすいか、夜道は暗くないか、信号や踏切で待たされる時間は長くないかを確認します。

- 視認性: 物件が通りから見て目立つか、見つけやすいか。街路樹や電柱、他の建物の看板などで隠れていないか、様々な角度から確認します。2階以上の場合は、地上からどのように見えるかが特に重要です。

- 駐車・駐輪スペース: 車や自転車での来店が見込まれる業態の場合、専用または近隣のコインパーキング・駐輪場の有無、料金を確認します。

③ 外観の清潔感と管理状態

お店の第一印象は外観で決まります。建物の管理状態は、その物件の価値やオーナーの姿勢を映す鏡です。

- 外壁の状態: ひび割れ、塗装の剥がれ、汚れなどがないか。補修が必要な場合、費用負担はどうなるか確認が必要です。

- 共用部の清掃状況: エントランス、廊下、階段、エレベーター、ゴミ置き場などが清潔に保たれているか。共用部が汚い物件は、管理が行き届いていない可能性が高く、入居後のトラブルにつながることがあります。

④ 看板の設置スペースと規制の有無

看板は、お店の存在を知らせるための最も重要なツールの一つです。

- 設置可能場所: ファサード(建物の正面)、壁面、窓、ポールサインなど、どこに看板を設置できるのかを具体的に確認します。

- サイズ・デザインの規制: ビル全体の美観を保つため、看板の大きさや色、デザイン、電飾の有無などに独自のルール(ビル管理規約)を設けている場合があります。必ず確認しましょう。

- 法令・条例: 屋外広告物法や各自治体の条例による規制がないか、担当者に確認します。許可申請が必要になるケースも多いです。

⑤ 間口の広さと入りやすさ

間口(店舗の正面の幅)は、お客様を迎え入れる「顔」です。

- 間口の実測: メジャーで正確な幅を測ります。一般的に、間口が広いほど開放感があり、中の様子が分かりやすいため、お客様は入店しやすくなります。

- 入口の形状: ドアは自動ドアか、手動か(開き戸か、引き戸か)。ドアの重さや開けやすさも確認します。

- バリアフリー: 入口の段差の有無は非常に重要です。数センチの段差でも、ベビーカーや車椅子のお客様にとっては大きな障壁となります。スロープの設置が可能かも確認しましょう。

⑥ 内装の広さ・間取り・天井高

事業計画通りのレイアウトが実現できるか、空間のポテンシャルを測ります。

- 体感的な広さ: 図面上の坪数だけでなく、実際に中に立った時の「体感」を大切にします。柱の位置や壁の圧迫感などを感じ取ります。

- 天井高の実測: 天井は高いほど開放感が生まれます。特に飲食店で排気ダクトを通したり、美容室で特殊な照明を設置したりする場合、十分な高さが必要です。

- 使い勝手: 動かせない壁や柱が、お客様やスタッフの動線を妨げないか、効率的なレイアウトの妨げにならないかをシミュレーションします。

⑦ 壁・床・天井の状態(汚れ・傷・傾き)

内装の状態は、そのまま内装工事費用に直結します。

- 壁: ひび割れ、大きな穴、汚れ、シミ、カビの有無。特に壁のシミは、過去の雨漏りや水漏れのサインである可能性があります。

- 床: 傷、汚れ、へこみ、きしみ、傾き。前述のビー玉などで傾きをチェックします。床材の種類(フローリング、Pタイル、コンクリートなど)も確認します。

- 天井: 雨漏りのシミがないかは最重要チェックポイントです。クロスの剥がれや汚れも確認します。

⑧ コンセントの数・位置・電圧

現代の店舗運営において、電源の確保は生命線です。

- 数と位置: レジ周り、厨房、客席、事務所など、必要な場所に十分な数のコンセントがあるかを確認します。延長コードだらけの店内は、見た目も悪く危険です。

- 電圧とアンペア数: 通常のコンセントは単相100Vですが、業務用空調や大型厨房機器には動力電源(三相200V)が必要です。分電盤を確認し、契約アンペア数と動力電源の有無を必ずチェックします。容量が足りない場合の増設工事の可否と費用負担は、事前に確認すべき最重要事項の一つです。

⑨ 日当たりと窓の大きさ・数

日当たりは、業種によってメリットにもデメリットにもなります。

- 採光: 窓の大きさ、数、方角(コンパスで確認)をチェックします。物販店やカフェ、サロンなどでは、自然光が入る明るい店内は魅力的に映ります。

- 西日の影響: 夏場の西日は、室温を急上昇させ、空調コストの増大や商品の劣化につながる可能性があります。ブラインドやUVカットフィルムの設置が必要か検討します。

- 換気: 窓が開けられるか、網戸はついているか。自然換気ができるかは、特にコロナ禍以降、重要視されるポイントです。

⑩ 空調設備の状態と設置場所

快適な店内環境は、顧客満足度と従業員の生産性に直結します。

- 設備の所有権: 設置されているエアコンは「設備」なのか「残置物」なのかを確認します。「設備」であれば、故障時の修理費用は貸主負担ですが、「残置物(前のテナントが置いていったもの)」の場合、修理や交換は借主の負担となります。これは非常に大きな違いです。

- 性能と年式: 製造年、メーカー、型番を控え、正常に作動するかを試運転させてもらいます。あまりに古い機種は、効きが悪い上に電気代が高くつく可能性があります。

- 設置場所: 室外機の設置場所も確認します。隣の店舗や住居に排気が直接当たるような場所だと、トラブルの原因になります。

⑪ 電気・ガス・水道の容量と種類

インフラ設備は、店舗の心臓部です。特に飲食店にとっては生命線となります。

- 電気: 前述の通り、契約アンペア数と動力電源の有無を確認します。

- ガス: ガスメーターを確認し、号数(供給能力)をチェックします。また、「都市ガス」か「プロパンガス(LPガス)」かを確認します。プロパンガスは一般的に都市ガスより料金が高いため、ランニングコストに大きく影響します。

- 水道: 水道メーターの口径(mm)を確認します。口径が小さいと、同時に複数箇所で水を使った際の水圧が弱くなります。

これらの容量が不足している場合、増設工事が可能か、その費用は誰が負担するのかを必ず確認してください。

⑫ 給排水管の位置・口径・状態

厨房やトイレ、シャンプー台などの水回りのレイアウトは、給排水管の位置に大きく左右されます。

- 給水管・排水管の位置: どこに給水管と排水管がきているかを確認します。希望する場所に水回りを設置できない場合、床を上げて配管を延長するなどの追加工事が必要になります。

- 排水管の口径: 排水管の直径を確認します。特に飲食店では、油や食材カスが流れるため、ある程度の太さがないと詰まりの原因になります。

- グリストラップの有無: 飲食店の場合、油脂を分離して下水に流さないための「グリストラップ」の設置が義務付けられている場合がほとんどです。設置場所があるか、設置可能かを確認します。清掃のしやすさも重要です。

⑬ 排気・換気設備の種類と性能

特に、煙や臭いが多く発生する飲食店(焼肉、中華、ラーメンなど)では、排気設備の性能が死活問題となります。

- ダクトの有無と経路: 天井裏などを確認し、排気ダクトがどこを通って、どこから外部に排気されているかを確認します。

- 排気能力: ファンの能力が、計画している調理に対して十分かを確認します。能力不足だと、店内に煙や臭いが充満してしまいます。

- 近隣への影響: 排気口が隣の建物の窓やベランダ、エアコンの室外機などに向いていないかは、必ず確認してください。臭いや煙による近隣トラブルは、店舗経営を揺るがす大きな問題に発展する可能性があります。

⑭ インターネット回線と携帯の電波状況

現代の店舗運営にITインフラは不可欠です。

- 光回線の引き込み: 建物まで光回線が来ているか(MDFという共用盤を確認)、部屋まで引き込み可能かを確認します。

- 携帯電話の電波状況: 自分の携帯電話(できれば複数のキャリア)で電波状況を確認します。電波が悪いと、お客様がSNSに投稿できないだけでなく、キャッシュレス決済端末が使えないといった致命的な問題につながります。地下や建物の奥まった場所は特に注意が必要です。

⑮ 臭い・湿気・騒音の有無

五感でしか感じ取れないこれらの要素は、お客様の居心地を大きく左右します。

- 臭い: カビ臭さ、下水の臭い、前のテナントが残した独特の臭いなどがないか、鼻を利かせて確認します。換気しても消えない臭いは、根本的な問題が隠れている可能性があります。

- 湿気: 地下や1階の物件、日当たりの悪い物件では特に注意が必要です。壁や床を触ってみて、じっとりしていないか、カビが発生していないかを確認します。

- 騒音: 外部からの騒音(交通量、工事、近隣店舗のBGMなど)と、内部からの音漏れの両方を確認します。静かな環境が求められるサロンなどでは特に重要です。

物件タイプ別の追加チェックポイント

店舗物件は、大きく「居抜き物件」と「スケルトン物件」に分けられます。それぞれにメリット・デメリットがあり、内見時に確認すべきポイントも異なります。

居抜き物件の場合

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装や設備がそのまま残された状態で貸し出される物件です。初期費用を抑えられるメリットがありますが、その分、確認すべき項目も多くなります。

造作物の状態と所有権の確認

残された内装や設備(これらを「造作物」と呼びます)が、誰の所有物なのかを明確にすることが最も重要です。

- 所有権の所在: 造作物の所有権が、貸主(オーナー)にあるのか、それとも前借主にあるのかを確認します。前借主にある場合、「造作譲渡契約」を結び、有償または無償で譲り受けることになります。

- 状態のチェック: エアコン、厨房機器、テーブル、椅子など、残されているもの一つひとつの動作確認を行います。見た目は綺麗でも、いざ使おうとしたら故障していたというケースは頻発します。修理や買い替えが必要になれば、かえって高くつく可能性もあります。

リース契約の引き継ぎ条件

厨房機器などがリース品である場合もあります。

- リース契約の有無: 残されている機器に、リース会社のシールが貼られていないかなどを確認します。

- 引き継ぎの条件: もしリース契約を引き継ぐ必要がある場合、月々のリース料、契約の残期間、契約終了後の所有権の扱い(再リース、買取、返却)などを詳細に確認しなければなりません。予期せぬランニングコストにならないよう注意が必要です。

造作譲渡契約書の内容

前借主から造作を譲り受ける場合は、「造作譲渡契約」を締結します。

- 譲渡対象物のリスト: どの設備が、いくらで譲渡されるのかをリスト化した「造作譲渡対象物一覧表」を必ず作成してもらい、契約書に添付します。口約束は絶対に避けましょう。

- 譲渡価格の妥当性: 造作譲渡料が、残された設備の価値に見合っているかを冷静に判断します。設備の年式や状態を考慮し、相場を調べることが重要です。価格交渉の余地もあります。

スケルトン物件の場合

スケルトン物件とは、建物の構造体(コンクリートの壁・床・天井)がむき出しの状態の物件です。内装をゼロから自由に作れるメリットがありますが、その分、工事費用は高額になります。

工事に関する制約やルールの確認

自由に設計できるといっても、無制限ではありません。ビルのルールに従う必要があります。

- ビル管理規約の確認: 工事車両の駐車場所、資材の搬入経路、工事可能な曜日・時間帯、音出し作業の制限など、詳細なルールが定められています。内装業者にもこの規約を共有する必要があります。

- 使用素材の制限: ビルの防火性能やデザイン統一のため、使用できる内装材に制限が設けられている場合があります。

設備引き込みの可否と費用負担

スケルトン物件では、電気、ガス、水道、排気などのインフラを新たに引き込む必要があります。

- 引き込み工事の区分: どこまでが貸主の負担(A工事)、どこからが借主の負担(B工事・C工事)になるのかを、契約前に明確に区分けしておく必要があります。これは工事費用に大きく影響する最重要ポイントです。

- 容量・経路の確認: 必要な容量の電気・ガス・水道を引き込めるか、排気ダクトを設置するスペースや経路が確保できるかを、専門の工事業者と一緒に確認することが不可欠です。ビルの構造上、希望する工事ができないケースもあります。

後悔しないために!不動産会社への最終確認リスト

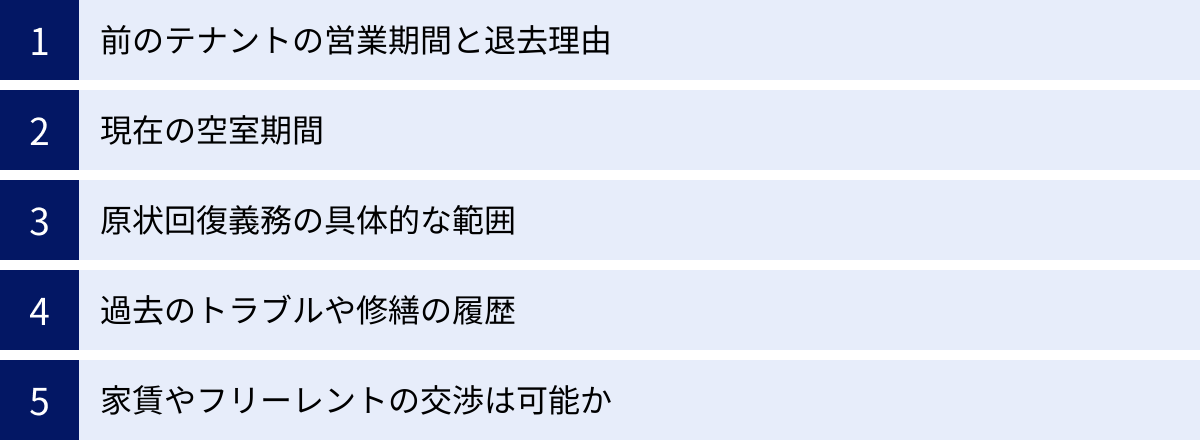

内見の最終段階で、物件そのものの物理的なチェックだけでなく、その物件の「背景」や「契約条件」について不動産会社の担当者に踏み込んだ質問をすることが、契約後のトラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。ここでは、必ず確認すべき5つの質問リストをご紹介します。

前のテナントの営業期間と退去理由

この質問は、物件が抱えるかもしれない潜在的な問題点を探る上で非常に有効です。

- なぜ重要か: もし前のテナントが短期間で何度も入れ替わっている場合、その物件や立地には、売上が上がりにくい、近隣トラブルが多い、建物に欠陥があるといった、表面的には見えない根本的な問題が潜んでいる可能性があります。

- 聞き方のコツ: 「差し支えなければ、以前入られていたお店はどのような業態で、どのくらい営業されていたか教えていただけますか?退去された理由なども、もしご存知でしたら参考にさせていただきたいです。」と、丁寧な聞き方を心がけましょう。担当者が答えにくい場合もありますが、その反応も含めて判断材料になります。

現在の空室期間

物件が市場に出てからどのくらいの期間が経過しているかも、重要な指標です。

- なぜ重要か: 条件の良い人気物件であれば、すぐに次の借り手が見つかるはずです。空室期間が半年、1年と長引いている場合、その理由を考える必要があります。家賃設定が高すぎる、立地に難がある、物件に何らかの問題があるなど、何らかの「選ばれない理由」が存在する可能性が高いです。

- 確認事項: 長期間空いている理由を担当者に尋ねてみましょう。納得できる理由が返ってこない場合は、慎重に判断すべきです。

原状回復義務の具体的な範囲

退去時に、物件をどこまで元の状態に戻す必要があるかという「原状回復義務」は、後々大きな金銭的負担となりうる項目です。

- なぜ重要か: 「原状回復」の定義は、契約によって大きく異なります。単に「入居時の状態に戻す」というだけでなく、「スケルトン(建物の構造体のみの状態)にして返す」という「スケルトン返し」が義務付けられているケースも少なくありません。この場合、解体費用で数百万円単位のコストがかかることもあります。

- 確認事項: 「退去時の原状回復は、どの範囲まで求められますか?スケルトン返しが条件でしょうか?」と具体的に質問し、その内容が賃貸借契約書に明確に記載されているかを必ず確認してください。

過去のトラブルや修繕の履歴

人間でいえば「既往歴」にあたる部分です。物件が過去にどのような問題を抱えていたかを知ることは、将来のリスクを予測する上で役立ちます。

- なぜ重要か: 例えば、過去に雨漏りがあった場合、一度修理していても再発する可能性があります。近隣との騒音トラブルがあった場合、建物の構造的な問題が原因かもしれません。

- 確認事項: 「これまでに、この物件で雨漏りや水漏れ、設備故障といった大きな修繕はありましたか?また、近隣の方とのトラブルなどはなかったでしょうか?」とストレートに聞いてみましょう。貸主や管理会社には、把握している重要な事実を告知する義務があります。

家賃やフリーレントの交渉は可能か

最後に、契約条件に関する交渉の余地があるかを探ります。

- なぜ重要か: 店舗経営において、固定費である家賃は少しでも抑えたいものです。また、内装工事期間中は売上がないため、その間の家賃が免除される「フリーレント」は、開業時の資金繰りを大きく助けてくれます。

- 交渉のタイミングとコツ: 物件を気に入っていることを伝えた上で、「もし契約させていただく場合、家賃についてご相談の余地はありますでしょうか?」「内装工事に1ヶ月ほどかかりそうなので、フリーレントを付けていただくことは可能でしょうか?」と、謙虚かつ具体的に交渉を持ちかけてみましょう。空室期間が長い物件などは、交渉に応じてもらいやすい傾向があります。

これらの質問を通じて得られた情報を総合的に判断し、あなたの事業にとって本当に価値のある物件かどうかを最終的に見極めてください。内見は、成功する店舗作りのための、最も重要でクリエイティブなステップなのです。