所有するビルや店舗物件の空室は、オーナーにとって収益機会の損失に直結する深刻な問題です。安定した不動産経営を実現するためには、いかにして優良なテナントを迅速に見つけ、長期的な関係を築くかが鍵となります。しかし、テナント募集は住居系の賃貸募集とは異なり、専門的な知識や戦略が求められるため、「何から手をつければ良いかわからない」「募集をかけても一向に反響がない」といった悩みを抱えるオーナーも少なくありません。

テナント募集を成功させるためには、適切な募集方法の選択、魅力的な物件情報の作成、そして戦略的な条件設定という三つの要素が不可欠です。市場の動向を正確に把握し、物件の価値を最大限に引き出すアプローチが求められます。

この記事では、テナント募集の基本的な方法から、成果を最大化するための具体的な8つのコツ、さらには募集が長期化する原因と対策まで、網羅的に解説します。テナント募集の全体像を掴み、具体的なアクションプランを立てるための一助となれば幸いです。

目次

テナント募集の主な方法

テナント募集を始めるにあたり、まずはどのような方法があるのかを把握することが第一歩です。それぞれの手法には特徴があり、物件の特性やターゲットとする業種、オーナー自身がかけられる手間やコストによって最適な選択肢は異なります。ここでは、代表的な6つの募集方法について、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。

不動産会社に仲介を依頼する

テナント募集において最も一般的で確実な方法が、不動産会社に仲介を依頼することです。専門的な知識とネットワークを持つプロに任せることで、オーナーの負担を大幅に軽減し、成約の可能性を高められます。依頼する不動産会社は、その特徴によって大きく3つのタイプに分けられます。

地域密着型の不動産会社

その地域で長年にわたり営業している不動産会社は、地元の情報に精通しています。地域の商業動向、人口特性、競合物件の状況などを熟知しており、そのエリアで出店を希望する事業者との独自のネットワークを持っていることが最大の強みです。

- メリット:

- 地域の特性を踏まえた的確な賃料設定や募集戦略の提案が期待できる。

- 地元の商工会や商店街との繋がりが強く、独自のルートからのテナント候補者情報を得やすい。

- フットワークが軽く、きめ細やかな対応をしてくれることが多い。

- デメリット:

- 広告宣伝力や全国的なネットワークは大手企業に劣る場合がある。

- 特定のエリア外からのテナント誘致は得意ではない可能性がある。

地域性が重視される業種(例:地元住民向けの飲食店、クリニック、学習塾など)をターゲットにする場合や、手厚いサポートを希望するオーナーにとって、地域密着型の不動産会社は非常に頼りになるパートナーとなるでしょう。

全国展開の大手不動産会社

テレビCMなどでもおなじみの全国規模で事業を展開する大手不動産会社は、圧倒的な知名度とブランド力、そして広範なネットワークが魅力です。多くの支店を持ち、法人契約部門が充実しているため、全国展開を目指すチェーン店や大手企業からの問い合わせが集まりやすい傾向があります。

- メリット:

- 高い集客力と広告宣伝力により、広範囲のテナント候補者にアプローチできる。

- 法人営業に強く、大手企業の出店ニーズに合致する可能性が高い。

- 豊富な実績に基づいたデータドリブンな市場分析や提案が受けられる。

- デメリット:

- 担当者の異動が多く、長期的な関係を築きにくい場合がある。

- マニュアル化された対応が中心となり、個別の事情に対する柔軟な対応が難しいケースもある。

特に、主要駅前や幹線道路沿いなど、広域からの集客が見込める好立地の物件や、大手チェーン店をメインターゲットに据える場合には、大手不動産会社の集客力は大きな武器となります。

テナント専門の不動産会社

事務所(オフィス)、店舗、倉庫など、事業用不動産のみを専門的に取り扱う不動産会社も存在します。彼らはテナント募集に特化したノウハウと、特定の業種に強固なネットワークを構築しています。

- メリット:

- 特定の業種(例:飲食、美容、医療など)の動向や出店ニーズに関する深い知見を持つ。

- 居抜き物件の取り扱いや、専門的な設備に関する知識が豊富。

- 出店意欲の高い事業者のリストを独自に保有していることが多い。

- デメリット:

- 対応エリアが都心部や特定の地域に限定されている場合がある。

- 住居系の物件は扱っていないため、複合ビルの場合などは他の会社との連携が必要になる。

特殊な設備が必要な物件や、特定の専門業種を誘致したい場合には、その分野に特化したテナント専門の不動産会社に相談するのが最も効果的です。専門家ならではの視点で、物件の価値を最大限に評価し、最適なテナントを見つけてくれる可能性が高まります。

テナント募集のポータルサイトに掲載する

インターネットが普及した現代において、テナントを探す事業者の多くがWebサイトを利用して情報収集を行います。そのため、テナント募集に特化したポータルサイトへの物件情報掲載は、今や必須の集客チャネルと言えます。これらのサイトは不動産会社が利用するのが一般的ですが、オーナー自身が直接掲載できるサービスもあります。

以下に代表的なテナント募集ポータルサイトの特徴をまとめます。

| サイト名 | 主な特徴 | ターゲット層 |

|---|---|---|

| アットホーム | ・業界最大級の加盟店ネットワークと情報量 ・住居から事業用まで幅広くカバー ・全国の不動産会社が利用する信頼性 |

幅広い業種、エリアのテナント候補者 |

| 健美家 | ・不動産投資に特化 ・収益物件を探す投資家や事業者が主なユーザー ・利回りなどの投資指標が重視される傾向 |

不動産投資家、規模拡大を目指す事業者 |

| テナント連合会 | ・事業用不動産に特化したポータルサイト ・店舗、事務所、倉庫などカテゴリが細かい ・居抜き物件の情報も豊富 |

開業希望者、移転先を探す事業者全般 |

| SUUMO(店舗) | ・高い知名度と集客力 ・住居探しのイメージが強いが、店舗に特化したセクションも充実 ・ユーザーフレンドリーな検索機能 |

主に店舗(飲食、物販、サービス)の開業希望者 |

アットホーム

アットホームは、全国の不動産会社が加盟する巨大なネットワークを持つプラットフォームです。その情報量は国内最大級であり、テナントを探す事業者の多くが一度はチェックするサイトと言っても過言ではありません。住居だけでなく事業用物件の掲載も豊富で、あらゆる業種・エリアのテナント候補者にリーチできる可能性があります。

(参照:アットホーム株式会社 公式サイト)

健美家

健美家は、主に不動産投資家をターゲットとしたポータルサイトです。そのため、掲載される物件も収益性という観点から評価される傾向が強いのが特徴です。利回りやキャッシュフローを重視する事業者や投資家が多く利用しており、物件を単なる事業スペースとしてだけでなく、投資対象としてアピールしたい場合に有効です。

(参照:健美家株式会社 公式サイト)

テナント連合会

テナント連合会は、その名の通り事業用賃貸物件に特化したポータルサイトです。店舗や事務所はもちろん、工場や倉庫、貸地といった専門的な物件情報も豊富に掲載されています。明確な目的を持って物件を探している事業者が利用する傾向があり、ミスマッチの少ない、質の高い問い合わせが期待できます。

(参照:株式会社テナント連合会 公式サイト)

SUUMO(店舗)

SUUMOは住居探しのイメージが強いですが、「SUUMO(店舗)」として事業用物件のセクションも設けています。圧倒的な知名度を誇るため、潜在的な開業希望者や、初めてテナントを探すような層にもアプローチしやすいのが強みです。特に、飲食店や小売店、美容室といった一般消費者向けの店舗物件を探しているユーザーが多く利用しています。

(参照:株式会社リクルート SUUMO(店舗)公式サイト)

自社のホームページやSNSで募集する

もし自社(またはオーナー個人)でホームページやSNSアカウントを運営している場合、それをテナント募集に活用するのも一つの手です。最大のメリットは、不動産会社に支払う仲介手数料や広告費がかからない点です。

物件の写真や詳細情報、周辺環境の魅力などを自由に、かつ詳細に発信できます。例えば、物件の歴史やオーナーの想いなどをストーリーとして伝えることで、共感したテナント候補者からの直接のコンタクトが期待できるかもしれません。

しかし、デメリットも存在します。自社サイトやSNSのアクセス数が少なければ、情報がそもそも届きません。また、問い合わせ対応から内見、契約交渉、書類作成まで、すべての業務を自分で行う必要があり、専門的な知識と多大な労力がかかります。そのため、この方法は不動産会社への依頼やポータルサイトへの掲載と並行して行う、補助的な手段と位置づけるのが現実的でしょう。

現地に看板やのぼりを設置する

非常にアナログな方法ですが、物件の現地に「テナント募集」の看板やのぼりを設置することも依然として有効な手段です。特に、そのエリアで物件を探している人に対して直接アピールできるという強みがあります。

例えば、近隣でより良い立地を探している事業者や、その地域での開業を具体的に検討している人が、車や徒歩で通りがかった際に情報を得ることができます。看板には、物件の面積や特徴、そして何よりも連絡先(管理する不動産会社の電話番号など)を大きく、分かりやすく記載することが重要です。この方法は、他の広告手法と組み合わせることで、相乗効果を生み出します。

知人や既存入居者から紹介してもらう

人脈を活用したリファラル(紹介)による募集も有効なアプローチです。特に、同じビルに入居している他のテナントからの紹介は、信頼性が高く、質の良い入居に繋がる可能性があります。

既存入居者は、そのビルの使い勝手や周辺環境をよく理解しているため、彼らの紹介であれば、物件に適した業種や事業者が集まりやすくなります。紹介してくれたテナントに対して、謝礼(ギフトカードや賃料の割引など)を用意する「紹介制度」を設けることで、協力を促すこともできます。また、知人や取引先など、自身のネットワークに声をかけてみることで、思わぬところから優良なテナント候補者が見つかることもあります。

地元の商工会議所などに相談する

地域の経済団体である商工会議所や商店街組合は、地元のビジネスコミュニティの中心的な存在です。これらの団体には、新規開業を目指す起業家や、事業拡大のために移転を考えている地元企業などが数多く所属しています。

物件の情報を持ち込んで相談することで、会報誌に掲載してもらえたり、会員向けの情報として紹介してもらえたりする可能性があります。不動産会社とは異なる、地域に根差した独自のネットワークを活用できるため、特に地元企業をテナントとして誘致したい場合には非常に有効な手段となり得ます。

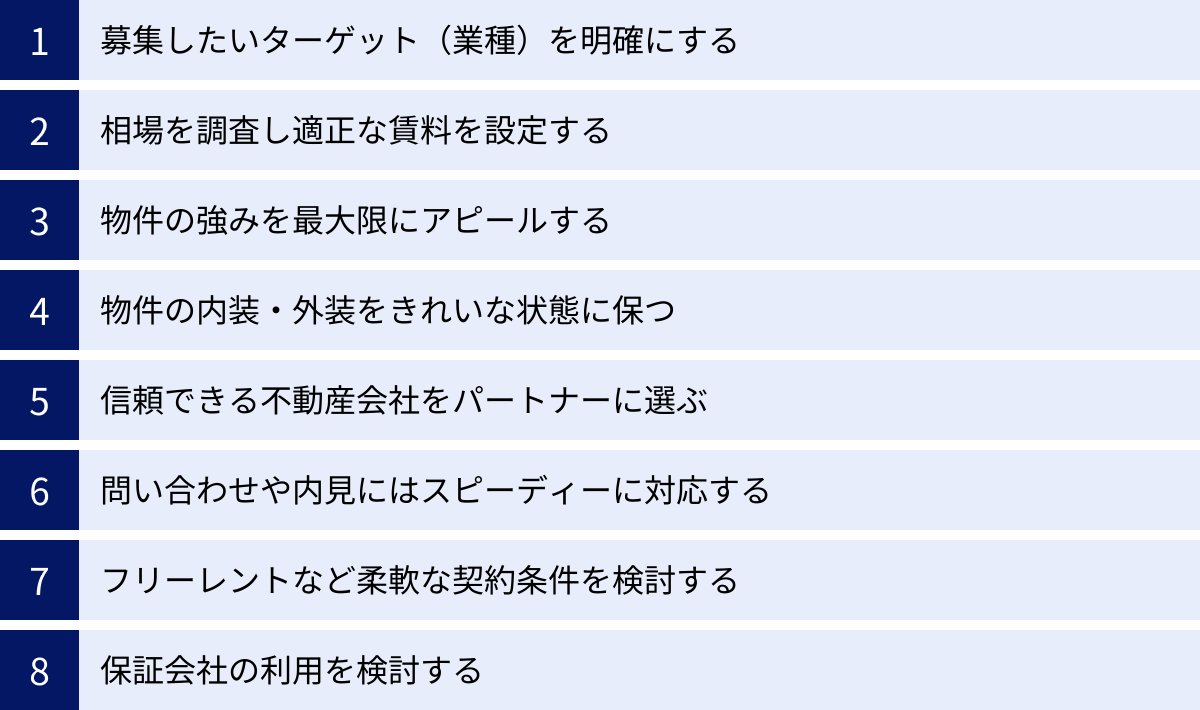

効果的なテナント募集を成功させる8つのコツ

テナント募集の方法を理解した上で、次はその効果を最大化するための具体的な「コツ」を見ていきましょう。ただ漠然と募集をかけるのではなく、戦略的にアプローチすることで、空室期間を短縮し、優良なテナントを獲得する確率を格段に高めることができます。ここでは、成功に不可欠な8つのポイントを詳しく解説します。

① 募集したいターゲット(業種)を明確にする

テナント募集を始める前に、まず「どのようなテナントに入居してほしいか」を具体的にイメージすることが最も重要です。ターゲットを明確にすることで、その後のすべての戦略(賃料設定、アピールポイント、広告手法など)に一貫性が生まれます。

ターゲット設定の際には、以下の点を考慮しましょう。

- 立地特性:

- 駅からの距離、主要道路からのアクセス、歩行者の通行量、周辺の施設(商業施設、オフィス街、住宅街、学校、病院など)

- 例:駅前の人通りが多い場所なら物販店やカフェ。オフィス街なら飲食店やクリニック。住宅街なら学習塾やスーパー。

- 物件の特性:

- 面積、間取り、階数(1階路面店か空中階か)、インフラ(電気容量、給排水、排煙設備など)

- 例:広い面積ならスーパーや大型クリニック。1階路面店で視認性が高ければアパレルや美容室。排煙設備があれば重飲食も可能。

- 既存テナントとの相性:

- 同じビル内に他のテナントがいる場合、相乗効果が期待できる業種(例:クリニックビルの1階に調剤薬局)や、競合しない業種を選ぶことがビル全体の価値向上に繋がります。

ターゲットを絞り込むことで、物件の魅力を「誰に」「何を」伝えるべきかが明確になります。 例えば、「飲食店歓迎」と漠然と募集するのではなく、「大通りに面した1階路面店。テラス席設置可能。周辺にオフィス多数のため、ランチ・ディナー需要が見込めるイタリアンやカフェに最適」と具体的にアピールする方が、ターゲットの心に響き、質の高い問い合わせに繋がるのです。

② 相場を調査し適正な賃料を設定する

賃料は、テナント候補者が物件を検討する上で最も重視する要素の一つです。設定が高すぎれば問い合わせすら来ず、安すぎれば本来得られるはずの収益を逃してしまいます。 適正な賃料を設定するためには、徹底した相場調査が不可欠です。

相場調査の方法には、以下のようなものがあります。

- ポータルサイトでの競合物件調査:

- 自物件と類似の条件(エリア、駅からの距離、面積、築年数、階数など)を持つ物件が、どのくらいの坪単価で募集されているかをリストアップします。

- 不動産会社への査定依頼:

- 複数の不動産会社に査定を依頼し、プロの目から見た適正賃料の意見を聞きます。各社がどのような根拠でその賃料を算出したのかを比較検討することが重要です。

- 成約事例のヒアリング:

- 募集賃料(言い値)だけでなく、実際にどのくらいの賃料で成約したのか(実勢価格)を不動産会社からヒアリングします。市場に出回らないこの情報こそが、最も価値のある判断材料となります。

これらの調査結果を基に、自物件の強み(新しさ、視認性、設備の充実度など)や弱み(古さ、変形した間取りなど)を客観的に評価し、最終的な募集賃料を決定します。空室期間の長期化による損失も考慮し、時には相場より少しだけ魅力的な価格設定にすることも、早期成約のための有効な戦略となります。

③ 物件の強みを最大限にアピールする

テナント候補者は、数多くの物件の中から自らの事業に最適な一つを選びます。その中で自物件を選んでもらうためには、その魅力を的確かつ効果的に伝えなければなりません。

物件の強み・弱みを正確に把握する

まずは、物件の持つポテンシャルを洗い出すために、SWOT分析のようなフレームワークで強み・弱みを整理してみましょう。

- 強み (Strengths): 駅近、新耐震基準、角地で視認性が高い、天井が高い、専用駐車場がある、最新の空調設備など。

- 弱み (Weaknesses): 駅から遠い、築年数が古い、間口が狭い、エレベーターがない、変形した間取りなど。

- 機会 (Opportunities): 周辺で再開発計画がある、近隣に大型マンションが建設予定、新しい駅ができるなど。

- 脅威 (Threats): 近隣に競合となる大型商業施設がオープン予定、周辺人口の減少傾向など。

弱みは、見方を変えれば強みになることもあります。 例えば、「駅から遠い」は「静かな環境で、隠れ家的な店舗に最適」、「築年数が古い」は「レトロな雰囲気を活かした内装が可能」といったように、ポジティブな表現に転換してアピールすることが重要です。

募集図面(マイソク)の情報を充実させる

募集図面(通称:マイソク)は、不動産会社がテナント候補者に物件を紹介する際の「顔」となる重要な資料です。この図面の内容が、最初の関心を引けるかどうかを左右します。

以下の点を意識して、情報を充実させましょう。

- 魅力的な写真:

- 写真は最も重要な要素の一つです。 明るく、広く見えるように、プロのカメラマンに撮影を依頼することも検討しましょう。外観、内観、共用部、眺望、特徴的な設備など、複数枚掲載します。

- 正確な図面:

- 寸法が正確に記載された見やすい図面を用意します。柱の位置や窓の大きさなども明記されていると、テナント候補者はレイアウトを具体的にイメージしやすくなります。

- アピールポイントの明記:

- 「〇〇業種におすすめ」「元〇〇の居抜き物件」「24時間利用可能」「OAフロア完備」など、ターゲットに響くキャッチコピーや特徴を分かりやすく記載します。

- 周辺環境の情報:

- 最寄り駅からのアクセス方法、周辺の主要施設、コインパーキングの有無など、ビジネスを行う上で有益となる情報を加えます。

情報が薄い図面は、それだけで検討の対象外にされてしまう可能性があります。 手間を惜しまず、物件の魅力を最大限に詰め込んだ「勝てる」図面を作成しましょう。

④ 物件の内装・外装をきれいな状態に保つ

内見は、テナント候補者が入居を最終決定する上で極めて重要なプロセスです。図面や写真では伝わらない物件の雰囲気を肌で感じる機会であり、第一印象が成約率を大きく左右します。

- 清掃の徹底:

- 内装はもちろん、エントランスや廊下、トイレといった共用部まで、隅々まで清掃が行き届いていることが大前提です。窓ガラスが汚れていたり、床にゴミが落ちていたりするだけで、管理体制への不信感に繋がります。

- 明るさの確保:

- 内見時にはすべての照明を点灯し、ブラインドやカーテンを開けて自然光を取り入れ、室内をできるだけ明るく見せましょう。暗い印象は、事業の将来性にもネガティブなイメージを与えかねません。

- 軽微な修繕:

- 壁紙の剥がれや床の傷、電球の球切れなど、軽微な不具合は事前に修繕しておきましょう。「このくらいなら…」という油断が、候補者の購買意欲を削いでしまいます。

- 外観のメンテナンス:

- 外壁の汚れやひび割れ、雑草が生い茂った植栽などは、建物の印象を大きく損ないます。定期的なメンテナンスで、清潔感のある外観を維持することが重要です。

これらのメンテナンスはコストがかかりますが、早期成約による賃料収入を考えれば、必要不可欠な投資と言えるでしょう。

⑤ 信頼できる不動産会社をパートナーに選ぶ

テナント募集の成否は、依頼する不動産会社の手腕に大きくかかっていると言っても過言ではありません。オーナーと二人三脚でゴールを目指す、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。

集客力があるか

その不動産会社がどれだけ多くのテナント候補者にアプローチできるかを確認します。前述のポータルサイトへの掲載はもちろん、自社サイトの充実度、法人顧客へのネットワーク、REINS(不動産流通標準情報システム)への登録を迅速に行うかなど、広告・宣伝活動に積極的かどうかを見極めましょう。

エリアや物件種別が得意か

不動産会社にはそれぞれ得意なエリアや物件種別があります。募集したい物件のあるエリアでの実績が豊富か、また、店舗・事務所・倉庫といった物件種別に関する専門知識を持っているかを確認します。過去の成約事例などを具体的に聞いてみると良いでしょう。

担当者の対応は良いか

最終的には「人」です。担当者が物件の魅力を深く理解し、熱意を持って募集活動に取り組んでくれるかどうかが鍵となります。

- 報告・連絡・相談が密か: 募集状況の定期的な報告や、問い合わせ内容の共有をこまめにしてくれるか。

- 提案力があるか: 募集が難航した際に、賃料の見直しや新たなアピール方法など、具体的な改善策を提案してくれるか。

- 専門知識が豊富か: 契約条件や法律に関する質問に、的確に答えてくれるか。

複数の不動産会社と面談し、最も信頼できると感じた会社、担当者を選ぶことが、後悔しないための最善の方法です。

⑥ 問い合わせや内見にはスピーディーに対応する

テナントを探している事業者は、複数の物件を同時に比較検討しているのが通常です。問い合わせへの返信や内見日程の調整が遅れると、その間に他の物件に決められてしまうという機会損失に繋がりかねません。

不動産会社からの連絡には即座に反応し、内見の希望があれば、できる限り候補者の都合に合わせて柔軟に対応する姿勢が求められます。スピード感のある対応は、テナント候補者に「歓迎されている」という良い印象を与え、交渉を有利に進める効果もあります。

⑦ フリーレントなど柔軟な契約条件を検討する

なかなかテナントが決まらない場合、賃料の値下げは最終手段とし、まずは他の条件で譲歩することを検討しましょう。その代表的な手法が「フリーレント」です。

フリーレントとは、入居後一定期間(例:1~3ヶ月)の賃料を免除する契約形態です。テナント側にとっては、移転や内装工事にかかる初期費用を抑えられるという大きなメリットがあります。オーナー側にとっても、月々の賃料単価を下げずに済むため、将来的な賃料収入の維持や物件の資産価値低下を防ぐことができます。

その他にも、「礼金を下げる」「更新料をなしにする」「内装工事の条件を緩和する」など、柔軟な条件を提示することで、成約の可能性を高めることができます。

⑧ 保証会社の利用を検討する

テナント募集における最大のリスクの一つが、賃料の滞納です。このリスクをヘッジするために、事業用賃貸に対応した保証会社の利用を契約の条件とすることを強く推奨します。

保証会社を利用すれば、万が一テナントが賃料を滞納した場合でも、保証会社が立て替えて支払ってくれます。また、入居審査の段階で保証会社がテナントの信用情報をチェックするため、客観的な基準で入居審査を行えるというメリットもあります。保証料はテナントが負担するのが一般的であり、オーナーにとっては安心して物件を貸し出すための重要なセーフティネットとなります。

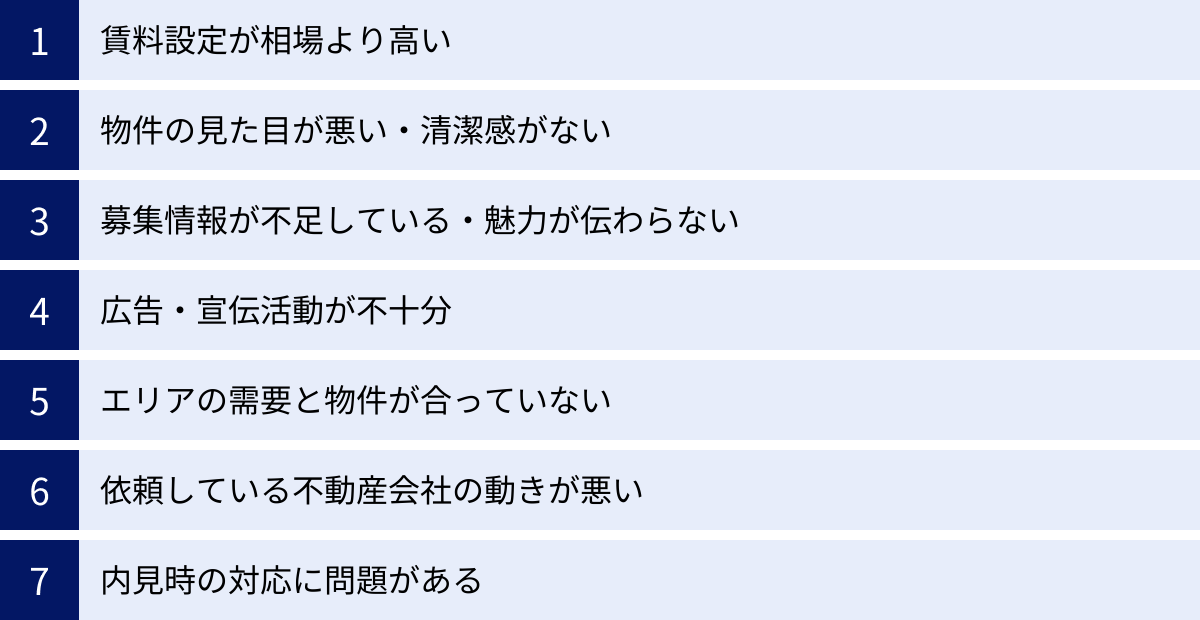

テナント募集がうまくいかない・長期化する原因

努力しているにもかかわらず、テナントがなかなか決まらない。空室期間が長引くと、オーナーの精神的・経済的負担は増すばかりです。ここでは、テナント募集が長期化する際に考えられる主な7つの原因を掘り下げ、それぞれの対策について解説します。原因を正しく特定し、適切な対策を講じることが、状況を打開する鍵となります。

賃料設定が相場より高い

テナント募集が難航する最も一般的な原因は、賃料設定が市場の相場とかけ離れていることです。特に、周辺の類似物件と比較して明らかに高い場合、テナント候補者は問い合わせをする前に検討リストから外してしまいます。

- 原因:

- 希望的観測(「このくらいで貸したい」という思い込み)が先行し、客観的な市場調査が不十分。

- 過去の賃料に固執し、市況の変化に対応できていない。

- 固定資産税やローン返済などの支出から逆算した賃料設定で、市場価格を無視している。

- 対策:

- 再度、複数の不動産会社に査定を依頼し、現在の適正賃料を客観的に把握する。

- ポータルサイトで競合物件の募集賃料だけでなく、不動産会社から成約事例の坪単価をヒアリングする。

- 単純な値下げだけでなく、フリーレントや礼金の減額など、初期費用を抑える提案と組み合わせることで、実質的な負担を軽減し、魅力を高める。

賃料は、一度下げると上げるのが難しい要素です。しかし、空室期間の損失(機会損失)と、少し賃料を下げてでも早期に成約させることの収益を天秤にかけ、合理的な判断を下す必要があります。

物件の見た目が悪い・清潔感がない

内見時の第一印象は、成約を左右する決定的な要因です。物件自体にポテンシャルがあっても、見た目が悪く、清潔感に欠ける状態では、テナント候補者の意欲を著しく削いでしまいます。

- 原因:

- 空室になってから清掃やメンテナンスを怠っている。

- エントランスや廊下、トイレといった共用部の管理が行き届いていない。

- 壁紙の剥がれ、床の傷、照明の球切れなどが放置されている。

- 外壁の汚れや植栽の手入れ不足で、建物全体が古びた印象を与えている。

- 対策:

- 専門の清掃業者に依頼し、室内と共用部を徹底的にクリーニングする。

- 内見前には必ず換気を行い、照明をすべて点灯して明るい空間を演出する。

- コストをかけてでも、壁紙の張り替えや床材の補修など、印象を大きく改善するリフォームを検討する。 これは空室対策における最も効果的な投資の一つです。

- 定期的に建物の外観をチェックし、必要なメンテナンスを行う。

事業者は、その場所が自社の「顔」になることを理解しています。清潔で管理の行き届いた物件は、オーナーの管理意識の高さをアピールすることにも繋がり、テナントに安心感を与えます。

募集情報が不足している・魅力が伝わらない

物件の魅力がテナント候補者に十分に伝わっていないケースも多く見られます。特に、募集図面(マイソク)やポータルサイトの情報が不十分だと、候補者は興味を持つことすらできません。

- 原因:

- 掲載されている写真が暗い、枚数が少ない、画質が悪い。

- 図面に寸法や設備(コンセント位置、空調など)の詳細な記載がない。

- 物件の強みやアピールポイントが具体的に書かれていない(例:「駅近」だけでなく「〇〇駅徒歩3分」と具体的に書く)。

- ターゲットとする業種へのアピールが欠けている。

- 対策:

- プロのカメラマンに撮影を依頼し、物件の魅力を最大限に引き出す写真を複数枚用意する。 明るさ、広さ、清潔感が伝わる写真が不可欠です。

- 募集図面を全面的に見直し、ターゲットに響くキャッチコピーや推薦コメントを加える。

- 可能な設備(例:動力電源の増設、防水工事など)や、過去の入居テナントの業種なども情報として加える。

- 360度カメラによるバーチャル内見を導入し、Web上で物件の様子を詳細に伝えられるようにする。

情報は多ければ多いほど、テナント候補者は具体的な検討を進めやすくなります。「伝える努力」を惜しまないことが重要です。

広告・宣伝活動が不十分

素晴らしい物件であっても、その存在が知られなければ意味がありません。広告・宣伝活動が限定的であったり、ターゲットに合っていなかったりすると、募集は長期化します。

- 原因:

- 依頼している不動産会社が、REINSへの登録やポータルサイトへの掲載といった基本的な活動しかしていない。

- 一つの不動産会社(一般媒介契約の場合)や、一つの募集方法に固執している。

- ターゲット業種に合わせた広告媒体を選べていない(例:クリニックを誘致したいのに、医療系専門の媒体を活用していない)。

- 対策:

- 依頼している不動産会社に、具体的な広告活動の内容(どの媒体に、どのくらいの頻度で掲載しているかなど)をヒアリングし、活動の強化を要請する。

- 一般媒介契約の場合は、複数の不動産会社に依頼し、各社の競争を促す。

- 不動産会社任せにせず、自らも現地の看板設置や知人への声がけ、商工会議所への相談など、多角的なアプローチを試みる。

広告活動は、量と質の両方が求められます。より多くの、そしてより質の高い候補者の目に触れる機会を創出する努力が必要です。

エリアの需要と物件が合っていない

時には、物件そのものや賃料ではなく、そのエリアの市場需要と物件の特性がミスマッチを起こしている場合があります。

- 原因:

- 周辺地域の人口動態や商業環境が変化し、かつては需要があった業種へのニーズが低下している。

- 例えば、学生街だった地域が高齢化し、若者向けの店舗需要がなくなっている。

- 周辺に競合となる新築物件や大型商業施設ができたことで、自物件の競争力が相対的に低下している。

- 対策:

- 改めて徹底的なエリアマーケティングを行う。自治体が公表している人口データや、不動産会社から提供される市場レポートを分析する。

- ターゲットとする業種を大胆に見直す。 例えば、店舗から事務所へ、事務所から倉庫やトランクルームへ、といったコンバージョン(用途変更)も視野に入れる。

- 大規模なリノベーションによって、物件の付加価値を根本的に高め、新たな需要を創出する。

市場の変化に対応できない物件は、自然と淘汰されてしまいます。時代のニーズに合わせて物件を進化させるという、経営的な視点が求められます。

依頼している不動産会社の動きが悪い

不動産会社に仲介を依頼していても、担当者の熱意や能力が低い場合、募集活動は停滞します。

- 原因:

- 担当者が多忙で、自物件への対応が後回しにされている。

- 定期的な募集状況の報告がなく、コミュニケーションが不足している。

- 問い合わせがあっても、内見への誘導などのアクションが遅い。

- 成約が難しいと判断され、積極的に営業活動を行っていない(いわゆる「干されている」状態)。

- 対策:

- まずは担当者に連絡し、現状の課題や今後の対策について話し合う。

- 改善が見られない場合は、その不動産会社の責任者に担当者の変更を申し出る。

- 媒介契約の種類を見直す。 一般媒介であれば他の不動産会社を追加で依頼する。専任・専属専任媒介契約で期間が満了に近づいているなら、契約更新せずに別の会社に切り替えることを検討する。

オーナー側から積極的に働きかけることで、不動産会社の対応が改善されるケースも少なくありません。任せきりにせず、パートナーとして共に行動する姿勢が大切です。

内見時の対応に問題がある

せっかく内見までこぎつけても、当日の対応が悪ければ、最後の最後で契約を逃してしまいます。

- 原因:

- (オーナー立ち会いの場合)オーナーが事業内容や使い方について細かく口を出しすぎ、候補者が萎縮してしまう。

- 質問に対して、オーナーや不動産会社の担当者が曖昧な回答しかできず、不安感を与える。

- 物件のデメリットや懸念点について正直に伝えず、後から発覚することで不信感に繋がる。

- 対策:

- 内見は基本的に不動産会社の担当者に任せ、オーナーは同席しない方がスムーズに進むことが多い。

- 立ち会う場合は、必要以上に話さず、質問されたことにのみ丁寧に答える姿勢を心がける。

- 想定される質問(例:電気容量は?、看板はどこに設置可能か?など)への回答を、事前に不動産会社とすり合わせておく。

内見は「お見合い」のようなものです。候補者に気持ちよく見てもらい、「ここで事業を始めたい」と思わせるような、丁寧で誠実な対応が求められます。

テナント募集の基本的な流れ【8ステップ】

テナント募集を成功させるためには、その全体像とプロセスを理解しておくことが不可欠です。ここでは、不動産会社に仲介を依頼する場合の、相談から物件の引き渡しまでの一連の流れを8つのステップに分けて具体的に解説します。各ステップで何をすべきかを把握することで、スムーズなテナント募集を実現しましょう。

① 不動産会社へ相談する

最初のステップは、信頼できる不動産会社を見つけて相談することです。1社に絞らず、複数の会社(地域密着型、大手、専門特化型などタイプの異なる会社を含めると良い)にアプローチし、話を聞くことから始めましょう。

- 準備するもの:

- 物件の登記簿謄本(全部事項証明書)

- 建物の図面(竣工図、間取り図など)

- 固定資産税の納税通知書

- (可能であれば)過去の募集条件や賃貸借契約書

- 相談内容:

- 物件の概要を伝え、テナント募集の仲介を依頼したい旨を話す。

- 希望する賃料や入居してほしい業種など、オーナーとしての要望を伝える。

- その不動産会社の強み、実績、具体的な募集活動の方法について質問する。

この段階で、各社の提案内容や担当者の対応力、専門知識などを比較検討し、パートナーとして最適な会社を見極めます。

② 物件の査定と募集条件の決定

相談した不動産会社に、物件の査定を依頼します。不動産会社は、現地の確認、周辺の相場調査、市場の動向分析などを行い、プロの視点から適正な募集賃料を算出します。

- 査定のポイント:

- 立地、交通の便

- 面積、間取り、築年数、建物の構造

- 設備の状況(空調、給排水、電気容量など)

- 周辺の競合物件の状況

- 募集条件の決定:

- 賃料: 査定価格を参考に、最終的な募集賃料を決定します。

- 共益費(管理費): エレベーターの維持費や共用部の清掃費などを基に設定します。

- 敷金(保証金): 賃料の数ヶ月分(住居より高く、6~12ヶ月分が一般的)を設定します。

- 礼金: 賃料の1~2ヶ月分が一般的ですが、設定しない場合もあります。

- 契約期間: 2~3年の普通借家契約が一般的です。

- その他: 業種制限の有無、フリーレントの提供、保証会社の利用義務などを決定します。

不動産会社の提案を鵜呑みにするのではなく、オーナー自身も納得できる条件を設定することが重要です。

③ 不動産会社と媒介契約を結ぶ

募集を依頼する不動産会社と、媒介契約を締結します。媒介契約には主に3つの種類があり、それぞれに特徴があります。

| 契約の種類 | 複数社への依頼 | 自己発見取引 | REINSへの登録義務 | 業務状況の報告義務 |

|---|---|---|---|---|

| 一般媒介契約 | 可能 | 可能 | 任意 | 任意 |

| 専任媒介契約 | 不可 | 可能 | 7日以内 | 2週間に1回以上 |

| 専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5日以内 | 1週間に1回以上 |

- 一般媒介契約: 複数の不動産会社に同時に依頼できるため、広く情報を拡散できますが、不動産会社の責任が曖昧になりがちです。

- 専任媒介契約: 依頼は1社に絞られますが、不動産会社は報告義務を負い、積極的に活動してくれる傾向があります。オーナーが自分で見つけたテナントと契約することも可能です。

- 専属専任媒介契約: 専任媒介よりもさらに不動産会社の義務が重く、最も手厚いサポートが期待できますが、オーナー自身がテナントを見つけても、その不動産会社を通して契約しなければなりません。

どの契約形態を選ぶかは、オーナーの戦略次第です。 まずは一般媒介で複数社に依頼し、その中から最も熱心で成果を上げそうな会社に専任で切り替える、という方法も有効です。

④ テナントの募集を開始する

媒介契約を締結すると、いよいよ不動産会社による本格的な募集活動がスタートします。

- 主な募集活動:

- REINS(レインズ)への登録: 不動産会社間の情報ネットワークシステムに物件情報を登録し、全国の不動産会社が情報を閲覧できるようにします。

- ポータルサイトへの掲載: アットホームやSUUMO(店舗)などの大手ポータルサイトに物件情報を掲載します。

- 自社ウェブサイトへの掲載: 自社の顧客に向けて情報を発信します。

- 募集図面(マイソク)の作成と配布: 他の不動産会社や問い合わせのあった事業者へ配布します。

- 現地への看板設置: 物件の視認性を高めます。

オーナーは、不動産会社から定期的に活動状況の報告を受け、どのような反響があるかを確認します。

⑤ 内見の対応をする

テナント候補者から問い合わせがあり、内見の希望が入ったら、日程を調整して対応します。内見は、候補者が入居を判断する上で最も重要な機会です。

- 内見前の準備:

- 物件内外の清掃を徹底し、清潔な状態にしておく。

- 室内の照明をすべて点灯し、明るい空間を演出する。

- 事前に不動産会社と想定される質問への回答を打ち合わせておく。

- 内見当日:

- 基本的には不動産会社の担当者に案内を任せます。

- 候補者が自由に、気兼ねなく物件を見られる雰囲気を作ることが大切です。

- 質問には誠実かつ正確に答えます。

内見後の候補者の反応や懸念点を不動産会社からフィードバックしてもらい、次回の内見や条件交渉に活かします。

⑥ 入居申し込みと審査を行う

内見の結果、テナント候補者が入居を希望すると、「入居申込書(または買付証明書)」が提出されます。これを受け、オーナーは入居審査を行います。

- 主な審査項目:

- 事業内容: どのような事業を行うのか。物件の用途や業種制限に合致しているか。将来性や安定性はあるか。

- 財務状況: (法人の場合)決算書などを確認し、賃料の支払い能力があるかを判断します。

- 連帯保証人: 安定した収入のある個人や、親会社などを設定できるか。

- 保証会社の審査: 保証会社を利用する場合は、その審査結果も重要な判断材料となります。

事業用賃貸は、一度契約すると居住用よりも退去させることが難しいため、慎重な審査が求められます。 不動産会社と相談しながら、安心して物件を貸せる相手かどうかを総合的に判断します。

⑦ 賃貸借契約を締結する

審査を通過したら、賃貸借契約の締結に進みます。契約に先立ち、不動産会社の宅地建物取引士が、テナントに対して「重要事項説明」を行います。

- 契約時に取り交わす主な書類:

- 事業用建物賃貸借契約書

- 重要事項説明書

- 契約内容の最終確認:

- 賃料、敷金、契約期間、更新に関する事項

- 禁止事項、修繕義務の範囲、原状回復の定義

- 特約事項

契約書の内容は、後のトラブルを防ぐための最も重要な根拠となります。不明な点や不安な点があれば、必ずこの段階で解消しておきましょう。 契約書に双方が署名・捺印し、テナントから敷金や前家賃などの契約金が入金されたら、契約は正式に成立です。

⑧ 物件を引き渡す

契約で定められた入居日に、テナントへ物件の鍵を引き渡します。

- 引き渡し時の注意点:

- 引き渡し時の物件の状況(傷や汚れ、設備の動作状況など)を、オーナー、テナント、不動産会社の三者で立ち会いの上、確認します。

- 写真やチェックリストを作成して記録を残しておくことで、退去時の原状回復をめぐるトラブルを防ぐことができます。

この引き渡しをもって、一連のテナント募集プロセスは完了となります。

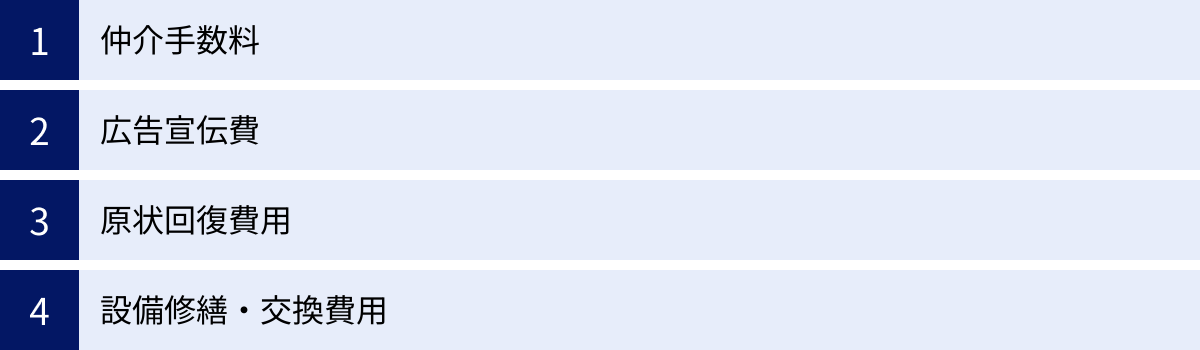

テナント募集にかかる費用の種類

テナント募集を行い、成約に至るまでには、いくつかの費用が発生します。事前にどのようなコストがかかるのかを把握し、資金計画を立てておくことが重要です。ここでは、オーナーが負担する可能性のある主な費用について解説します。

仲介手数料

仲介手数料は、テナント募集を仲介してくれた不動産会社に対し、契約が成立した際に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、不動産会社が受領できる報酬額には上限が定められています。

- 上限額の計算方法:

- 事業用賃貸の場合、一般的に「(賃料1ヶ月分 + 消費税)」が上限となります。

- 厳密には、居住用以外の宅地または建物の貸借の媒介の場合、「依頼者の承諾を得ている」という条件のもと、国土交通大臣が定める報酬額(賃料の1ヶ月分+消費税)を受け取ることができるとされています。

- 権利金(礼金など返還されない金銭)の授受がある場合は、その権利金を売買代金とみなして計算する方法もありますが、通常は賃料ベースで計算されることがほとんどです。

- 参照:e-Gov法令検索 宅地建物取引業法第四十六条、国土交通省 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

この費用は、あくまで契約が成立した場合にのみ発生します。募集活動中には費用はかかりません。

広告宣伝費

通常、ポータルサイトへの掲載や募集図面の作成といった基本的な広告活動の費用は、仲介手数料に含まれています。しかし、オーナーの特別な依頼に基づき、通常以上の広告を行う場合には、別途実費として広告宣伝費を請求されることがあります。

- 具体例:

- 新聞広告や専門雑誌への出稿

- ポータルサイトでの有料オプション(上位表示プランなど)の利用

- 特別なデザインの看板やチラシの作成

これらの費用が発生する場合は、必ず不動産会社から事前に説明と承諾を求められます。勝手に請求されることはありませんので、広告戦略について不動産会社とよく相談し、費用対効果を考えて実施を判断しましょう。

原状回復費用

これは、前のテナントが退去した後に発生する費用です。次のテナントを募集する前に、物件をきれいな状態に戻す必要があります。

- 費用の内容:

- 内装の解体(スケルトン状態に戻す場合)

- 壁紙や床材の張り替え

- 室内のクリーニング

- 前のテナントが残した残置物の撤去費用

- 負担の原則:

- 前のテナントとの賃貸借契約書の内容に基づき、テナント負担かオーナー負担かが決まります。

- しかし、経年劣化や通常損耗による部分はオーナー負担となるのが一般的です。

- 退去時の交渉がスムーズにいかず、オーナーが一時的に費用を立て替えたり、一部を負担したりするケースもあります。

次の募集をスムーズに開始するためにも、退去時の原状回復は迅速に行う必要があります。

設備修繕・交換費用

物件に付帯している設備(エアコン、給湯器、トイレ、照明器具など)が故障したり、寿命を迎えたりした場合、その修繕や交換の費用は原則としてオーナーの負担となります。

- 注意点:

- 特に、空室期間中に設備の不具合が発覚することがあります。内見時にエアコンが動かない、といった事態は大きなマイナスイメージに繋がります。

- 古い設備は、電気代が高くついたり、故障のリスクが高かったりするため、テナントから敬遠される原因にもなります。

- 対策:

- テナント募集を開始する前に、すべての設備の動作確認を入念に行いましょう。

- 築年数が古い物件の場合、募集を機に省エネ性能の高い最新の設備に交換することも、物件の競争力を高める有効な投資となります。

これらの費用は、空室期間中のキャッシュフローを圧迫する要因にもなります。突発的な出費に備え、ある程度の資金を準備しておくことが、安定した不動産経営には不可欠です。

テナント募集を行う際の注意点

テナント募集は、契約が成立すれば終わりではありません。将来のトラブルを未然に防ぎ、長期的に良好な関係を築くためには、契約内容の取り決めと、物件状況の正確な伝達が極めて重要になります。ここでは、特に注意すべき2つのポイントを詳しく解説します。

契約条件を明確に定めておく

事業用賃貸借契約は、住居用に比べて契約期間が長く、内容も複雑になりがちです。後々の「言った、言わない」という水掛け論を防ぐためにも、契約書にすべての条件を明確に、かつ具体的に記載しておく必要があります。特に以下の項目は、トラブルの火種になりやすいため、細心の注意を払いましょう。

契約期間と更新について

事業用賃貸では、2~3年程度の「普通借家契約」が一般的です。この契約形態では、正当な事由がない限り、オーナーからの更新拒絶は認められず、テナントが希望すれば契約は更新されます。

- 確認すべきポイント:

- 契約期間: 2年なのか3年なのかを明記します。

- 更新料: 更新時に更新料(一般的に賃料の1ヶ月分程度)が発生するかどうか、その金額を明記します。

- 中途解約: 契約期間中にテナント側から解約する場合のルール(例:6ヶ月前の予告、解約違約金の有無など)を定めておきます。これは「解約予告条項」と呼ばれ、テナントの急な退去によるオーナーのリスクを軽減するために重要です。

期間限定で貸したい場合など、特殊な事情がある場合は、「定期借家契約」という選択肢もありますが、契約の締結・更新に関して厳格なルールがあるため、不動産会社や弁護士などの専門家とよく相談する必要があります。

禁止事項や業種の制限

どのような使い方を許可し、何を禁止するのかを具体的に定めておくことは、建物の維持管理や他のテナントとの共存のために不可欠です。

- 定めるべき項目の例:

- 業種: 募集時に想定した業種以外への変更(又貸しや転貸を含む)を制限するかどうか。例えば、「飲食店可」として貸した場合でも、深夜営業や臭いの強い業態を制限したい場合は、その旨を明記する必要があります。

- 使用方法: 看板の設置場所や大きさのルール、共用部の使用方法、騒音や振動、臭いに関する制限などを具体的に記載します。

- 改装・増築: 内装工事を行う際のルール、オーナーへの事前承認の要否、工事内容の範囲などを定めます。

これらのルールが曖昧だと、後から「こんなはずではなかった」というトラブルに発展し、最悪の場合、他の優良なテナントの退去に繋がる可能性もあります。

原状回復義務の範囲

テナント退去時の原状回復は、最もトラブルになりやすい項目の一つです。 どこまでをテナントが元の状態に戻し、どこからがオーナーの負担となるのか、その範囲と定義を契約書で明確に定めることが絶対に必要です。

- 定義すべきポイント:

- 回復すべき状態: 「契約締結時の状態」なのか、「スケルトン(建物の構造躯体のみの状態)」なのかを明記します。

- 通常損耗と経年劣化: 壁紙の日焼けや、通常の使用による床の軽微な傷など、時間の経過や普通の使い方によって生じる損耗(経年劣化・通常損耗)は、原則としてオーナーの負担となります。この点を契約書に明記し、共通認識を持っておくことが重要です。

- 特別損耗: テナントの故意・過失や、通常とは言えない使用方法によって生じた損傷(例:壁に穴を開けた、タバコのヤニで壁紙が変色したなど)は、テナントの負担で修繕する義務があることを定めます。

国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、主に住居用を対象としていますが、事業用賃貸においても考え方の参考になります。これらの基準を基に、不動産会社と相談しながら、公平で明確な条項を作成しましょう。

(参照:国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)

物件の状況は正確に伝える

物件に何らかの欠陥や、テナントの事業運営に影響を与える可能性のある事実(瑕疵)が存在する場合、オーナーはそれを隠さずにテナントへ告知する義務があります。

- 告知すべき事項の例:

- 過去の雨漏りの履歴

- 給排水設備の不具合

- 建物の構造上の問題(耐震性など)

- 周辺環境に関する問題(近隣での建設計画による日照の変化、騒音など)

- 事件・事故の履歴(心理的瑕疵)

これらの事実を隠して契約し、後から発覚した場合、テナントから損害賠償を請求されたり、契約を解除されたりする可能性があります。これは、民法上の「契約不適合責任」に問われるリスクです。

ネガティブな情報を伝えることに抵抗を感じるかもしれませんが、誠実に情報を開示することが、結果的にテナントとの信頼関係を築き、長期的な安定経営に繋がります。伝えるべきかどうか迷うような事項があれば、必ず不動産会社に相談し、適切な対応を取りましょう。

テナント募集に関するよくある質問

最後に、テナント募集に関してオーナーから寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。

テナントが決まるまでの期間はどれくらい?

これは最も多い質問の一つですが、「物件の条件や市況によって大きく異なるため、一概には言えない」というのが正直な回答です。

とはいえ、一般的な目安としては、募集開始から3ヶ月~6ヶ月程度で成約に至るケースが多いとされています。しかし、これはあくまで平均的な数値です。

- 期間が短くなる要因:

- 駅近などの好立地

- 賃料が相場より割安

- 築浅で内外装がきれい

- 居抜き物件で初期投資が抑えられる

- 需要の高いエリア・業種に合致している

- 期間が長引く要因:

- 立地が悪い

- 賃料が相場より高い

- 建物が古い、設備が不十分

- ニッチな業種しか入居できない特殊な物件

募集開始から3ヶ月を過ぎても有力な問い合わせがない場合は、何らかの原因(賃料、物件の状態、広告戦略など)があると判断し、不動産会社と対策を協議し始めるのが良いでしょう。空室の長期化は収益を圧迫する最大の要因であるため、漫然と待ち続けるのではなく、積極的に状況改善に動くことが重要です。

良い不動産会社の見分け方は?

テナント募集の成功は、パートナーとなる不動産会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。良い不動産会社を見分けるためのポイントは以下の通りです。

- 事業用不動産の実績が豊富か:

- その会社のウェブサイトで、事業用物件の取扱件数や成約事例を確認しましょう。店舗、事務所など、募集したい物件の種別での実績が豊富かどうかが重要です。

- エリア情報に精通しているか:

- 物件のあるエリアの賃料相場、テナントの需要動向、競合物件の状況などを具体的に、かつデータに基づいて説明できるかを確認します。

- 提案力と熱意があるか:

- ただ物件情報を受け取るだけでなく、「こういう業種をターゲットに、こういうアピールをしましょう」といった具体的な戦略を提案してくれるか。担当者が物件を実際に見て、その魅力を自分の言葉で語れるかも重要なポイントです。

- 報告・連絡が丁寧で迅速か:

- 査定依頼や問い合わせに対するレスポンスの速さ、今後の活動計画や報告の頻度などを明確に示してくれるかは、信頼性を測るバロメーターになります。

- 複数の会社を比較検討する:

- 最も重要なのは、最初から1社に決めつけないことです。 最低でも3社程度の不動産会社と面談し、査定内容や提案、担当者の人柄を比較して、最も信頼できるパートナーを選びましょう。

居抜き物件を募集するときのポイントは?

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装や設備(厨房設備、テーブル、空調など)が残されたままの状態で貸し出される物件のことです。

- 居抜き物件のメリット:

- テナント側: 内装工事費用を大幅に削減でき、スピーディーに開業できる。

- オーナー側: 次のテナントが見つかりやすく、空室期間を短縮できる可能性が高い。

- 募集時のポイント:

- 造作譲渡の整理:

- 残された内装・設備(これらを「造作」と呼びます)の所有権は誰にあるのかを明確にする必要があります。前のテナントからオーナーが買い取っているのか、それとも次のテナントへ有償または無償で譲渡するのか(これを「造作譲渡」と言います)をはっきりさせます。造作譲渡契約は、前のテナントと次のテナント間で直接行われることが多いですが、トラブル防止のためにオーナーや不動産会社が間に入って調整することが望ましいです。

- ターゲットを明確にアピールする:

- 「元〇〇店の居抜き」という情報を明確に打ち出し、同業種の出店希望者にターゲットを絞ってアピールします。「飲食店(イタリアン)の即営業可能!」のように、具体的な情報を募集図面に記載することが効果的です。

- 設備の状況を正確に伝える:

- 残された設備が正常に動作するかどうか、メンテナンスの履歴などを正直に伝える必要があります。引き渡し後に「設備が使えなかった」というトラブルにならないよう、事前にリスト化し、動作確認を行っておくことが重要です。

- 原状回復義務の確認:

- 居抜きで入居したテナントが退去する際の原状回復義務がどうなるのかを、契約書で明確に定めておく必要があります。「スケルトンで返す」のか、「入居時の居抜きの状態で返す」のかで、テナントの負担が大きく変わるため、非常に重要なポイントです。

- 造作譲渡の整理:

居抜き物件は、うまく活用すれば強力な武器になりますが、権利関係や設備の状況が複雑になりがちです。 居抜き物件の取り扱いに慣れた不動産会社に相談しながら、慎重に進めることが成功の鍵となります。