商業施設の運営において、テナント募集(リーシング)は施設の魅力を決定づけ、収益を左右する極めて重要な業務です。空き区画をただ埋めるのではなく、施設のコンセプトに合致し、互いに相乗効果を生み出す優良なテナントをいかにして誘致するか。この戦略的なアプローチが、商業施設の長期的な成功の鍵を握っています。

しかし、多くの施設オーナーや担当者が「施設の魅力がうまく伝わらない」「ターゲットとしたいテナントにアプローチできない」「近隣の競合施設との差別化が難しい」といった課題に直面しているのが現実です。

この記事では、商業施設のテナント募集を成功に導くための具体的な方法と戦略を、網羅的に解説します。テナント募集の基本的な知識から、よくある課題とその対策、募集を始める前の準備、契約までの具体的なステップ、そして9つの募集方法まで、実践的なノウハウを詳しくご紹介します。さらに、募集活動を強力にサポートしてくれる専門会社やサービスについても触れていきます。

本記事を通じて、テナント募集の成功確率を高め、商業施設全体の価値を最大化するための一助となれば幸いです。

目次

商業施設のテナント募集(リーシング)とは

商業施設の運営に携わる上で、「テナント募集」や「リーシング」という言葉は頻繁に耳にするでしょう。これらは単に空き店舗スペースを埋めるための営業活動を指すのではありません。商業施設のテナント募集(リーシング)とは、施設のコンセプトに基づき、その価値を最大化するために最適なテナントを選定し、誘致する一連の戦略的な活動を指します。施設の収益性、集客力、そしてブランドイメージを構築する上で、根幹をなす非常に重要なプロセスです。

リーシングの目的は多岐にわたります。最も直接的な目的は、賃料収入を確保し、施設の収益性を高めることです。しかし、それだけにとどまりません。魅力的なテナントを誘致することで、施設全体の集客力を向上させ、顧客の滞在時間を延ばし、結果として他のテナントの売上向上にも貢献します。さらに、話題性の高いテナントや時流に合ったテナント構成は、施設のブランドイメージを高め、競合施設との差別化を図る上で強力な武器となります。

たとえば、ファミリー層をターゲットにした郊外型ショッピングセンターを考えてみましょう。空いている区画に、ただ賃料条件の良いテナントを入れるのではなく、「子育て世代に人気のキッズアパレルブランド」や「親子で楽しめる体験型ワークショップを提供するテナント」、「アレルギー対応メニューが豊富なカフェ」などを戦略的に誘致します。これにより、施設全体のコンセプトが強化され、「子育てファミリーならあのショッピングセンター」という明確なポジショニングを確立できます。これが、単なる「場所貸し」ではない、戦略的な「リーシング」の力です。

このリーシング活動は、大きく分けて二つの側面を持っています。一つは、新しい商業施設を開業する際や、大規模なリニューアルを行う際の「初期リーシング」。もう一つは、既存の施設でテナントの入れ替えや空き区画の補充を行う「定常リーシング」です。どちらのケースにおいても、施設の現状分析、マーケット調査、コンセプトの再確認、そしてターゲットとなるテナントへの戦略的なアプローチが不可欠です。

リーシングの巧拙は、商業施設の盛衰に直結します。優れたリーシングは、テナント、施設オーナー、そして訪れる顧客の三者すべてに利益をもたらす「三方よし」の状態を生み出します。テナントは安定した売上を確保でき、オーナーは施設価値の向上と安定収入を得られ、顧客は満足度の高い購買体験を得られます。

逆に、場当たり的なテナント募集を行ってしまうと、施設内に統一感がなくなり、魅力が薄れてしまいます。結果として客足が遠のき、既存テナントの売上も低迷し、退店が相次ぐという負のスパイラルに陥りかねません。

このように、商業施設のテナント募集(リーシング)は、不動産賃貸業という枠を超え、マーケティング、ブランディング、プランニングの要素を融合させた高度な専門性が求められる活動なのです。次のセクションでは、この重要なリーシング活動において多くの施設が直面する、具体的な課題について掘り下げていきます。

商業施設のテナント募集でよくある課題

戦略的なリーシングの重要性を理解していても、実際のテナント募集活動は一筋縄ではいかないことがほとんどです。多くの商業施設オーナーや担当者は、様々な壁に直面しています。ここでは、テナント募集の現場で特によく聞かれる3つの代表的な課題と、その背景にある原因について詳しく見ていきましょう。

施設の魅力が伝わりきらない

テナント募集において最も基本的かつ深刻な課題が、「施設の魅力がテナント候補企業に十分に伝わらない」という問題です。自社の施設には確かな強みやポテンシャルがあると信じていても、それが客観的な魅力として相手に届かなければ、出店の検討テーブルにすら乗せてもらえません。

この課題の背景には、いくつかの原因が考えられます。一つは、提供する情報が「物件概要」に終始してしまっているケースです。所在地、面積、賃料といったスペック情報だけを伝えても、テナント企業の担当者は出店後の成功イメージを描くことができません。彼らが本当に知りたいのは、「どのような顧客が、どれくらい訪れるのか」「周辺の競合環境はどうなっているのか」「将来的にどのような発展が見込めるエリアなのか」といった、事業の成否に直結する生きた情報です。

また、魅力の伝え方、つまりプレゼンテーション手法が旧態依然としていることも原因の一つです。紙の資料を郵送したり、メールにPDFを添付したりするだけでは、数多くの物件情報の中に埋もれてしまいがちです。動画やVR(バーチャルリアリティ)による内覧、オンライン説明会といった、現代のコミュニケーション手法を活用できていないと、競合施設に比べて見劣りしてしまいます。

さらに、担当者自身の施設理解度が低い、あるいは説明スキルが不足しているというケースも少なくありません。施設のコンセプトやターゲット顧客、MD戦略について情熱を持って語ることができなければ、テナント企業の心を動かすことは難しいでしょう。「この施設でビジネスを成功させたい」と思わせるだけのストーリーテリングができていないのです。

これらの結果、せっかくのポテンシャルを秘めた施設が、テナント候補から「よくある物件の一つ」としてしか認識されず、機会損失を生んでしまっているのです。

ターゲットとなるテナントにアプローチできない

次に多い課題が、「自社の施設のコンセプトにぴったりなはずの、あのテナントにアプローチできない」というものです。施設の価値を最大化するためには、MD計画に沿った理想的なテナントを誘致する必要があります。しかし、その理想のテナント企業の担当者と接点を持つこと自体が、非常に高いハードルとなっています。

この課題の主な原因は、情報収集能力と人脈の不足にあります。特に、自社単独でリーシングを行っている場合に顕著です。どの企業が今、出店意欲が高いのか、どのような立地を探しているのかといった鮮度の高い情報は、業界内に張り巡らされたネットワークの中で流通していることが多く、外部からはなかなか窺い知ることができません。

また、アプローチ手法が「待ち」の姿勢に偏っていることも大きな原因です。自社のホームページに募集情報を掲載したり、不動産情報サイトに登録したりするだけでは、能動的に情報を探している一部の企業にしかリーチできません。本当に誘致したい優良テナントほど、自ら物件を探すのではなく、様々な方面から好条件のオファーが舞い込んでくるのが実情です。こちらから積極的に仕掛けていく「攻め」のリーシングができていないと、いつまで経っても理想のテナントと出会うことはできません。

具体的には、ターゲット企業のキーマン(店舗開発担当者など)が誰なのかを特定できず、代表窓口に電話やメールをしても担当者までたどり着けない、というケースは日常茶飯事です。業界の展示会やセミナーに参加して名刺交換をする、といった地道な人脈形成を怠っていると、いざという時に頼れるコネクションがないという事態に陥ります。

競合施設との差別化が難しい

現代の日本では、多くのエリアで商業施設が飽和状態にあり、常に厳しい競争に晒されています。このような環境下で、「近隣の競合施設との差別化が難しく、テナントの奪い合いになっている」という課題も深刻です。

差別化が難しい最大の原因は、施設のコンセプトが曖昧、あるいは陳腐化していることです。「地域住民の生活を豊かにする」といった漠然としたコンセプトでは、他の施設との違いを打ち出すことはできません。「どのようなライフスタイルを持つ、どのような価値観の顧客に、どのような独自の体験を提供するか」というレベルまで、コンセプトを鋭く磨き上げる必要があります。この核となる部分が弱いために、テナント構成も没個性的になり、どこも同じような顔ぶれの施設になってしまうのです。

その結果、テナント候補企業に対して、賃料やフリーレント期間といった「価格(条件)面」での優位性しかアピールできなくなります。価格競争は、消耗戦以外の何物でもありません。一時的にテナントを確保できたとしても、施設の収益性を圧迫し、将来の再投資の原資を失うことにつながります。また、条件面だけで出店を決めたテナントは、より良い条件の施設が現れれば、ためらいなく移転してしまう可能性も高くなります。

本来であれば、「この施設だからこそ出店したい」と思わせる独自の価値、例えば、特定の趣味を持つ人々が集まるコミュニティ機能、地域と連携したユニークなイベント開催、先進的なデジタル技術を活用した顧客体験の提供といった、価格以外の「付加価値」で勝負すべきなのです。この付加価値を創造し、効果的にアピールできていないことが、差別化を困難にしている根本的な原因と言えるでしょう。

これらの課題を乗り越えるためには、テナント募集を始める前の準備段階が極めて重要になります。次のセクションでは、その具体的な準備内容について解説します。

テナント募集を始める前の重要な準備

テナント募集という航海に出る前に、羅針盤と海図を準備することが成功の絶対条件です。場当たり的に募集活動を開始しても、前述したような課題に直面し、座礁してしまう可能性が高まります。ここでは、募集活動を本格化させる前に必ず行うべき、3つの重要な準備について解説します。

施設のコンセプトとターゲットを明確にする

すべての戦略の出発点となるのが、施設のコンセプトとターゲットの明確化です。これが曖昧なままでは、どのようなテナントを誘致すべきかという判断基準がぶれてしまい、結果として一貫性のない、魅力に欠ける施設になってしまいます。「私たちの施設は、誰のために、どのような価値を提供する場所なのか」という問いに、明確に答えられる状態にしておく必要があります。

コンセプトを明確にするためには、まず徹底した環境分析が不可欠です。

一つ目は「商圏分析」です。施設が影響を及ぼすエリア(商圏)の人口動態(年齢構成、世帯構成、所得水準など)、ライフスタイルの特徴、将来の人口推移などを詳細に調査します。国勢調査などの公的データや、民間のマーケティングデータを活用して、客観的な事実を把握します。

二つ目は「競合分析」です。商圏内に存在する他の商業施設や商店街について、その規模、コンセプト、テナント構成、集客状況などを徹底的に調査します。競合の強みと弱みを分析することで、自社が狙うべきポジションが見えてきます。

三つ目は「自社分析(SWOT分析)」です。自社の施設の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を洗い出します。例えば、「駅直結という立地(強み)」、「建物の老朽化(弱み)」、「周辺エリアの再開発計画(機会)」、「オンラインショッピングの拡大(脅威)」といった具合です。

これらの分析結果を基に、具体的なターゲット顧客像、すなわち「ペルソナ」を設定します。「30代前半、共働きで小さな子供が一人いる、平日は忙しいが週末は家族で少し上質な時間を過ごしたいと考えている女性」のように、年齢、職業、価値観、行動パターンなどを具体的に描くことで、ターゲットの解像度が一気に高まります。

そして最後に、これらの要素を統合し、施設の核となるコンセプトを言語化します。「都市部で働く高感度な大人たちが、仕事帰りに気軽に立ち寄れる『サードプレイス』」や、「三世代ファミリーが一日中楽しめる、地域のコミュニティハブ」といった、シャープで独自性のあるコンセプトを確立することが、この準備段階における最大のゴールです。

コンセプトに基づいたMD(マーチャンダイジング)計画を立てる

コンセプトとターゲットが定まったら、次はその「設計図」を描く作業に移ります。それがMD(マーチャンダイジング)計画の策定です。MD計画とは、設定したコンセプトを具現化するための、テナント構成の具体的なプランを指します。どのような業種・業態のテナントを、どのくらいの比率で、どの場所に配置するのかを決めていく、極めて戦略的なプロセスです。

MD計画は、まず施設全体のゾーニングから始まります。フロアごとにテーマを設定し、顧客の回遊性を高めるようなテナント配置を考えます。例えば、「地下1階は日常使いの食品スーパーとデリ」「1階は話題性の高いコスメや雑貨」「2階は働く女性向けのアパレルとカフェ」「3階はファミリー向けのアパレルとホビーショップ」「最上階は少し贅沢なレストランフロア」といった大枠を決定します。

次に、各ゾーンに入れるべきテナントのカテゴリーと、その比率を詳細に検討します。物販、飲食、サービス(クリニック、スクール、美容室など)の最適なバランスは、施設のコンセプトによって大きく異なります。例えば、滞在時間向上を狙うなら飲食やサービスの比率を高める、といった判断です。

さらに、アンカーテナントとサブテナントの役割分担を明確にすることも重要です。アンカーテナントとは、施設全体の集客の核となる、知名度や集客力が非常に高いテナント(例:大型スーパー、シネコン、有名アパレルブランドなど)を指します。このアンカーテナントを軸に、その周辺を固めるサブテナントを配置していくことで、相乗効果が生まれます。例えば、シネコンの隣にはポップコーンやドリンクを販売する店舗、アパレルフロアには靴やバッグの専門店を配置する、といった具合です。

このMD計画は、一度作って終わりではありません。市場のトレンドや消費者の価値観の変化に合わせ、定期的に見直し、更新していく必要があります。精緻なMD計画こそが、リーシング活動の具体的な指針となり、説得力のあるテナント誘致を可能にするのです。

テナントに求める募集条件を決める

コンセプトとMD計画という「何を」の部分が固まったら、次に「どのように」募集するかの詳細、つまり具体的な募集条件を決定します。この条件設定は、テナント候補企業が実際に出店を検討する際の、最も直接的な判断材料となります。

決定すべき主な条件は以下の通りです。

- 賃料体系:

- 固定賃料: 毎月定額の賃料。安定した収入が見込めます。

- 歩合賃料: テナントの売上に応じて賃料が変動。テナントの売上が伸びれば収入も増えますが、逆もまた然りです。最低保証売上を設定した上での歩合制も一般的です。

- 固定+歩合: 固定賃料に加えて、一定の売上を超えた部分に歩率をかける方式。双方のリスクをバランスさせる手法です。

- 共益費: 廊下やトイレ、エレベーターなどの共用部分の維持管理費用。

- 契約期間: 一般的には3年〜5年程度が多いですが、施設の特性やテナントの業態によって調整します。

- 保証金(敷金): 賃料の滞納や原状回復費用に備えるための預け金。賃料の6ヶ月〜12ヶ月分が相場です。

- 内装工事区分: A工事(オーナー負担の躯体工事)、B工事(オーナー指定業者でテナント負担)、C工事(テナント指定業者でテナント負担)の区分を明確にします。

- その他の条件: 営業時間、定休日、看板の設置ルール、販促協力金の有無など。

これらの条件は、ただ画一的に決めるのではなく、MD計画で定めたターゲットテナントの業種や企業体力に合わせて、戦略的に設定する必要があります。例えば、出店初期の負担を軽減したいスタートアップ企業には、一定期間賃料を無料にする「フリーレント」を提案したり、高い集客力が見込める有力テナントには、賃料を相場より低めに設定してでも誘致を優先したり、といった柔軟な対応が求められます。

周辺の競合施設の賃料相場を十分に調査した上で、自社の施設の付加価値を考慮し、テナント側にとっても魅力的で、かつ自社の収益性も確保できる、絶妙なバランスの条件を策定することが、この段階でのゴールとなります。

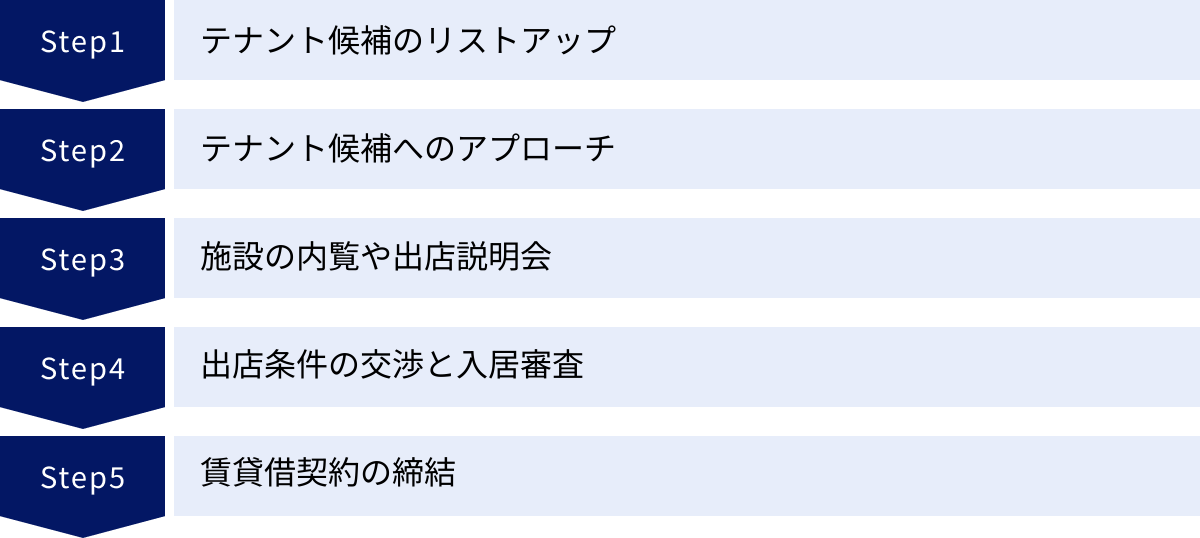

商業施設のテナント募集から契約までの流れ【5ステップ】

入念な準備が整ったら、いよいよ実際のテナント募集活動がスタートします。ここでは、テナント候補のリストアップから契約締結に至るまでの、標準的なプロセスを5つのステップに分けて具体的に解説します。この流れを理解し、各ステップで適切なアクションを取ることが、スムーズで確実なリーシングの実現につながります。

① テナント候補のリストアップ

最初のステップは、準備段階で策定したMD計画に基づき、アプローチすべきテナント候補を具体的にリストアップすることです。これは、闇雲に企業を探すのではなく、自社の施設のコンセプトとターゲット顧客に合致する可能性の高い企業を、戦略的に絞り込む作業です。

リストアップの情報源は多岐にわたります。

- 競合・繁盛施設の調査: 自社のベンチマークとなる商業施設や、流行っているストリートなどを実際に訪れ、どのようなテナントが入っているか、どの店が賑わっているかを調査します。これは最も基本的で重要な情報収集です。

- 業界専門誌・Webメディア: アパレル、飲食、小売など、各業界の専門誌やWebサイトには、成長中の企業や新業態のニュースが満載です。出店意欲のある企業を見つけるための貴重な情報源となります。

- 展示会・セミナー情報: 「フランチャイズ・ショー」や「国際ホテル・レストラン・ショー」といった業界の大型展示会の出展者リストは、まさに店舗展開に意欲的な企業の宝庫です。

- SNSや雑誌でのトレンド調査: Instagramやファッション誌、ライフスタイル誌などで話題になっているブランドやショップをリサーチします。まだ店舗数が少ないものの、将来性が期待できるダイヤの原石が見つかる可能性があります。

- 不動産会社や専門会社からの情報: 商業施設に強い不動産会社やリーシング専門会社は、独自のテナント情報を豊富に持っています。こうした専門家とのネットワークも活用します。

これらの情報源から候補企業を抽出し、企業名、業態、ブランドコンセプト、主な出店エリア、想定されるターゲット顧客などを一覧にまとめます。この時、誘致したい優先順位(Sランク、Aランク、Bランクなど)を付けておくと、その後のアプローチを効率的に進めることができます。このリストが、今後のリーシング活動の羅針盤となります。

② テナント候補へのアプローチ

質の高い候補リストが完成したら、次はいよいよアプローチの段階です。リストの上位から順に、コンタクトを取っていきます。アプローチ方法は様々ですが、一つの方法に固執せず、相手企業の規模や特性に合わせて使い分けることが重要です。

- 電話: 企業の代表電話や、Webサイトに記載されている店舗開発部門の窓口に直接電話をかける方法です。担当者に直接話せる可能性がありスピーディーですが、多忙な担当者には敬遠されることも少なくありません。事前に要点を簡潔にまとめたトークスクリプトを用意しておくとスムーズです。

- メール・問い合わせフォーム: 企業の公式サイトにある問い合わせフォームや、代表メールアドレス宛にアプローチする方法です。資料を添付しやすく、相手のタイミングで確認してもらえますが、多くの営業メールに埋もれてしまい、返信がないことも多いです。件名で用件と施設名を明確に伝える工夫が必要です。

- 手紙(郵送): デジタル全盛の今だからこそ、心のこもった手紙は担当者の目に留まりやすいという側面があります。特に、なぜそのテナントに是非出店してほしいのか、という熱意やストーリーを伝えるのに効果的です。施設の魅力が伝わるパンフレットや企画書を同封します。

- 紹介: 不動産会社や取引先、知人などを通じて、ターゲット企業の担当者を紹介してもらう方法です。第三者からの紹介は信頼性が高く、最も話を聞いてもらいやすいアプローチと言えます。

- 直接訪問: 企業のオフィスや既存店舗に直接足を運ぶ方法です。非常に積極的なアプローチですが、アポイントなしの訪問は失礼にあたる場合も多いため、相手の状況をよく見極める必要があります。

いずれの方法を取るにせよ、単なる「空き区画の案内」ではなく、「貴社のビジネスにとって、これだけのメリットがある出店提案です」というスタンスで臨むことが不可欠です。施設の魅力を凝縮したリーシング資料(企画書)を必ず準備し、いつでも提示できるようにしておきましょう。

③ 施設の内覧や出店説明会

アプローチの結果、テナント候補が興味を示してくれたら、次のステップは施設を実際に体感してもらう段階です。これには、個別に行う「内覧」と、複数の候補企業を対象に行う「出店説明会」の二つの形式があります。

施設の内覧では、ただ空いている区画を見せるだけでは不十分です。

- 動線の説明: 顧客がどのエントランスから入り、どのように施設内を回遊するのか。時間帯による人の流れの変化なども含めて具体的に説明します。

- 周辺環境の案内: 最寄り駅からのアクセス、周辺のオフィスや住宅街の状況、将来の再開発計画など、施設を取り巻く環境も重要な判断材料です。可能であれば、一緒に周辺を歩いてみるのも良いでしょう。

- コンセプトの体現: 内覧の際には、改めて施設のコンセプトやターゲット顧客について熱意を持って語り、この場所で事業を展開する未来を具体的にイメージしてもらうことがゴールです。

最近では、遠方の企業向けに、VR技術を活用したオンライン内覧を提供する施設も増えています。

一方、出店説明会は、特に新規開業や大規模リニューアルの際に有効です。

- 効率性: 複数の候補企業に対して、一度に施設の魅力やビジョン、出店条件などを説明できます。

- 期待感の醸成: 多くの企業が関心を持っているという状況を見せることで、「乗り遅れてはいけない」という競争意識や期待感を高める効果も期待できます。

- プレゼンテーション: オーナーや責任者が自ら登壇し、施設の未来にかける想いを語ることで、候補企業の心を動かす絶好の機会となります。

内覧や説明会は、テナント候補にとって施設のポテンシャルを肌で感じる貴重な機会です。万全の準備で臨みましょう。

④ 出店条件の交渉と入居審査

候補企業が出店に前向きになったら、具体的な条件交渉と入居審査のフェーズに入ります。ここからは、ビジネスライクな交渉力と、厳格な審査基準が求められます。

出店条件の交渉では、事前に準備した募集条件をベースに、双方の合意点を探っていきます。賃料はもちろんですが、それ以外の部分で柔軟性を見せることが、交渉を成功させる鍵となります。

- フリーレント: 開店内装工事期間や、開業後数ヶ月の賃料を免除することで、テナントの初期投資負担を軽減します。

- 内装工事費の補助: 施設側が内装工事費の一部を負担することで、より魅力的な店舗作りを後押しします。

- その他: 契約期間の調整、更新料の条件、販売促進協力金の額など、交渉のポイントは多岐にわたります。

重要なのは、安易な値引き競争に陥るのではなく、お互いが納得できるWin-Winの着地点を見つけることです。そのためにも、テナント側の事業計画や財務状況をよくヒアリングし、何が彼らの出店の障壁になっているのかを正確に把握する必要があります。

並行して、入居審査を厳格に行います。どんなに魅力的なテナントでも、事業の継続性に不安があれば、将来的なリスクになりかねません。

- 財務状況の確認: 決算書の提出を求め、収益性や自己資本比率などをチェックします。

- 事業計画の精査: 提出された事業計画に具体性や実現可能性があるか、売上予測は妥当かなどを評価します。

- ブランドイメージの適合性: そのテナントのブランドイメージや商品が、施設のコンセプトや他のテナントと調和するかを慎重に判断します。

この審査を通過して初めて、正式な出店内定となります。

⑤ 賃貸借契約の締結

交渉と審査を経て、双方が合意に至れば、いよいよ最終ステップである賃貸借契約の締結です。口約束や覚書だけでは効力が不十分なため、必ず法的に有効な「事業用定期建物賃貸借契約書」などの正式な契約書を取り交わします。

契約書には、これまでの交渉で合意した内容がすべて正確に記載されているか、一言一句確認する必要があります。特に以下の項目は重要です。

- 契約期間と更新: 普通借家契約か、期間満了で契約が終了する定期借家契約か。更新の条件はどうなっているか。

- 賃料・共益費: 金額、支払日、改定に関する条項。

- 禁止事項・遵守事項: 業態の変更制限、営業時間の遵守、共用部分の利用ルールなど。

- 修繕義務の範囲: どちらがどの部分の修繕費用を負担するのか。

- 中途解約条項: 契約期間の途中で解約する場合のペナルティ。

- 原状回復義務: 退去時にどこまでの状態に戻す必要があるのか。その範囲と費用負担。

これらの内容は非常に専門的であり、後のトラブルを避けるためにも、不動産に詳しい弁護士などの専門家に契約書のリーガルチェックを依頼することを強く推奨します。

双方が契約書に署名・捺印し、テナントから保証金や前払賃料が入金された時点で、契約は正式に成立。長かったテナント募集活動は、ここで一つのゴールを迎えます。

【網羅版】商業施設のテナントを募集する9つの方法

商業施設のテナントを募集するには、実に様々なアプローチが存在します。施設の規模や知名度、ターゲットとするテナントの種類、そしてかけられる予算によって、最適な方法は異なります。ここでは、オンラインからオフラインまで、考えられる9つの募集方法を網羅的に解説します。これらの選択肢を理解し、複数を組み合わせることで、テナント募集の成功確率を格段に高めることができます。

| 募集方法 | メリット | デメリット | こんな施設におすすめ |

|---|---|---|---|

| ① 自社HP/オウンドメディア | 低コスト、情報量自由、ブランディングに貢献 | 待ちの姿勢になりがち、即効性が低い、SEO対策が必要 | 既に一定の知名度があり、Webマーケティングに注力できる施設 |

| ② 公式SNSアカウント | 拡散力が高い、ビジュアル訴求に強い、ファンと繋がれる | ターゲット層へのリーチが不安定、炎上リスク、継続運用が必要 | 若者向けや特定のコミュニティをターゲットにする施設 |

| ③ テナント募集サイト | 出店意欲の高い層に直接リーチ、効率的 | 掲載料がかかる、情報が埋もれやすい、競合との比較が前提 | 幅広いテナント候補に効率よくアプローチしたいすべての施設 |

| ④ Web広告 | ターゲットを絞り込める、即効性が期待できる | 広告運用ノウハウが必要、継続的なコストがかかる | 特定の業種やエリアのテナントを狙い撃ちしたい施設 |

| ⑤ 現地看板・ポスター | 低コスト、地域密着型テナントに有効 | アプローチ範囲が限定的、伝えられる情報が少ない | 地域住民向けサービスや小規模な店舗を誘致したい施設 |

| ⑥ 直接アプローチ | 誘致したいテナントに直接熱意を伝えられる | 手間と時間がかかる、成功率が低い、人脈が必要 | どうしても誘致したい特定のキーテナントがある場合 |

| ⑦ 展示会・イベント出展 | 出店意欲の高い担当者と直接対話できる | 出展コストが高い、準備に手間がかかる | FC展開企業や新業態を探す企業にアピールしたい施設 |

| ⑧ 不動産会社への仲介依頼 | 豊富なネットワークと専門ノウハウを活用できる | 仲介手数料がかかる、担当者の力量に左右される | 自社にリーシングノウハウやリソースが不足している施設 |

| ⑨ リーシング専門会社への依頼 | 企画から一貫して任せられる、高度な専門性 | 費用が高額になる傾向、自社にノウハウが蓄積しにくい | 大規模リニューアルや新規開発など、高度な戦略が必要な場合 |

① 自社ホームページやオウンドメディアで発信する

最も基本的で、かつ重要なのが自社のWebサイトを活用した情報発信です。テナント募集専用のページを設け、施設のコンセプト、商圏データ、ターゲット顧客像、募集区画の詳細(図面、写真、賃料条件など)、そして問い合わせフォームを分かりやすく掲載します。オウンドメディアとしてブログを運営し、施設の日常やイベントの様子、街の魅力を発信することも、施設のファンを増やし、間接的にテナント誘致に繋がります。コストを抑えながら、伝えたい情報を制限なく、かつブランドイメージをコントロールしながら発信できるのが最大のメリットです。ただし、待ちの姿勢になりがちなため、他の攻めの手法と組み合わせることが不可欠です。

② 公式SNSアカウントで告知する

Instagram、Facebook、X(旧Twitter)などのSNSは、施設の「今」を伝えるのに最適なツールです。美しい写真や動画で施設の雰囲気や賑わいを伝え、フォロワーとのエンゲージメントを高める中で、テナント募集情報を発信します。特に、ビジュアルでの訴求が重要なアパレルやカフェ、デザイン性の高い雑貨店などへのアピールに効果的です。ハッシュタグをうまく活用すれば、潜在的なテナント候補の目に留まる可能性もあります。「#テナント募集」「#店舗物件」「#(地名)出店」などのタグが有効です。ただし、情報が流れやすく、継続的な投稿が求められます。

③ テナント募集サイトに情報を掲載する

出店意欲の高いテナント企業が能動的に物件を探しているプラットフォームが、テナント募集専門サイトです。これらのサイトに物件情報を掲載することで、自社だけではリーチできない広範なテナント候補に効率よくアプローチできます。多くのサイトでは、エリアや業種、面積などで絞り込み検索ができるため、条件にマッチした企業からの問い合わせが期待できます。デメリットは、掲載料や成果報酬が発生することと、多くの物件情報の中に埋もれてしまうリスクがあることです。魅力的な写真や、施設の強みを簡潔に伝えるキャッチコピーで、他物件との差別化を図る工夫が求められます。

④ Web広告を出稿する

より積極的にターゲットにリーチしたい場合、Web広告が有効な手段となります。GoogleやYahoo!のリスティング広告で「(地名) テナント募集」「商業施設 出店」といったキーワードで検索したユーザーに広告を表示したり、FacebookやInstagram広告で、地域や興味・関心(例:「カフェ経営」に興味がある人)でターゲットを絞り込んで広告を配信したりできます。特定の業種やエリアのテナントを狙い撃ちできるため、費用対効果の高いアプローチが可能です。ただし、効果的な広告運用には専門的な知識が必要であり、継続的なコストも発生します。

⑤ 現地に看板やポスターを設置する

昔ながらの方法ですが、施設の空き区画や周辺の目立つ場所に募集看板やポスターを設置するのも依然として有効な手段です。特に、その地域で独立開業を考えている個人や、近隣で移転先を探している小規模事業者など、地域に密着したテナント候補の目に留まりやすいというメリットがあります。デザインを目立たせ、連絡先やWebサイトへ誘導するQRコードを大きく記載するなどの工夫で効果を高められます。アプローチできる範囲が物理的に限定されるというデメリットはありますが、低コストで始められる手軽な方法です。

⑥ テナント企業へ直接アプローチする

MD計画上、どうしても誘致したい特定のキーテナントがある場合、待ちの姿勢ではなく、こちらから積極的にアプローチを仕掛ける「攻め」のリーシングが必要になります。電話、メール、手紙などを使い、企業の店舗開発担当者に直接コンタクトを試みます。重要なのは、なぜその企業でなければならないのか、その企業が出店することで双方にどのようなメリットが生まれるのか、という熱意とロジックに基づいたストーリーを伝えることです。成功率は決して高くなく、多大な労力がかかりますが、成功すれば施設の価値を飛躍的に高めることができます。

⑦ 展示会やイベントに出展する

「フランチャイズ・ショー」や各種業界フェアなど、店舗展開を考える企業が集まる展示会に出展し、ブースを構える方法です。出店意欲の高い企業の担当者と直接対面で話し、一度に多くの名刺交換ができるのが最大のメリットです。施設の模型やコンセプトボード、VR内覧などを準備し、その場で施設の魅力をプレゼンテーションします。出展にはまとまった費用と準備期間が必要ですが、効率的なリード獲得の場として非常に有効です。

⑧ 不動産会社に仲介を依頼する

自社にリーシング専門の部署やノウハウがない場合に、最も一般的な方法が不動産会社への仲介依頼です。特に、事業用不動産や商業施設に強みを持つ会社は、独自のテナントネットワークや、市場に出回らない非公開情報を持っています。彼らの専門知識と営業力を活用することで、自社だけでは出会えなかった優良テナントを紹介してもらえる可能性があります。仲介手数料が発生しますが、リーシングにかかる手間や時間を大幅に削減できます。複数の不動産会社と関係を築き、自社の施設のコンセプトを正確に伝え、緊密に連携することが成功の鍵です。

⑨ テナントリーシング専門会社に依頼する

仲介業務だけでなく、より上流の戦略立案から関わってもらいたい場合、テナントリーシング専門のコンサルティング会社に依頼するという選択肢があります。これらの会社は、市場調査、コンセプト策定、MD計画、テナント誘致、条件交渉までをワンストップで支援してくれます。特に大規模な新規開発や、施設全体の価値を根本から見直すようなリニューアルプロジェクトにおいて、その高度な専門性が発揮されます。費用は高額になる傾向がありますが、プロジェクトの成否を左右する重要な局面では、最も確実な投資となる可能性があります。

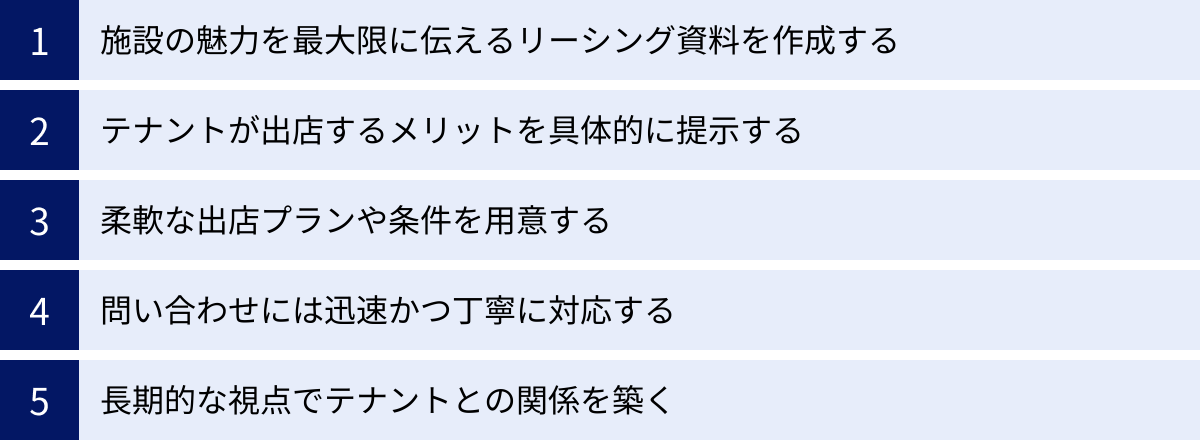

テナント募集を成功させる5つのコツ

テナント募集の方法を理解した上で、さらに成功確率を高めるためには、いくつかの重要な「コツ」があります。これらは、テクニックというよりも、テナント候補企業の視点に立った誠実な姿勢とも言えます。ここでは、多くの成功事例に共通する5つのポイントを具体的に解説します。

① 施設の魅力を最大限に伝えるリーシング資料を作成する

テナント候補企業の担当者が、最初に施設の情報に触れるのが「リーシング資料」です。この資料の出来栄えが、その後の交渉に進めるかどうかを大きく左右します。単なる物件のスペックを羅列した「概要書」ではなく、「読んだ相手が出店後の成功をありありとイメージできる企画書」として作り込むことが極めて重要です。

優れたリーシング資料には、以下の要素が盛り込まれています。

- コンセプトとビジョン: 施設が目指す姿、ターゲット顧客、そして「なぜ今、この施設が求められているのか」というストーリー。

- 徹底した商圏分析データ: 人口動態、所得水準、昼間・夜間人口、将来の人口推計など、客観的なデータをグラフや地図で分かりやすく提示。

- 競合分析: 周辺の競合施設の位置、規模、テナント構成などをまとめ、自施設の優位性や独自性を明確にする。

- 顧客インサイト: 設定したペルソナ(ターゲット顧客像)のライフスタイルや価値観を具体的に記述し、どのようなニーズがあるかを提示。

- 施設の詳細情報: 美しい写真や動画、分かりやすいフロアマップ、設備仕様、搬入動線など、実務的な情報も網羅。

- 将来計画: 今後のリニューアル計画や、周辺の再開発情報など、未来への期待感を抱かせる情報。

これらの情報を、デザイン性高く、視覚的に訴えかけるフォーマットに落とし込むことで、数ある物件情報の中から際立ち、担当者の記憶に残る資料となります。この資料作成にどれだけ情熱と時間を注げるかが、最初の分かれ道です。

② テナントが出店するメリットを具体的に提示する

テナント企業が知りたいのは、「この施設に出店すると、自社のビジネスにとってどんないいことがあるのか」という一点に尽きます。漠然と「良い場所ですよ」とアピールするのではなく、彼らのビジネスの成功に直結するメリットを、できる限り具体的に、データに基づいて提示することが不可欠です。

例えば、以下のような切り口でメリットを提示します。

- 売上予測の根拠: 商圏人口、施設の想定来館者数、ターゲット顧客の平均消費単価などから、ロジカルな売上予測シミュレーションを提示する。

- 集客力の証明: 過去のイベント時の集客実績や、SNSのフォロワー数、Webサイトのアクセス数といった具体的な数字を示す。

- 相乗効果(シナジー): 「隣の区画には〇〇という人気テナントが入居予定で、顧客層が近いため相互送客が見込めます」や、「上階のシネコンの来場者は〇〇人なので、映画の前後での利用が期待できます」といった、既存・予定テナントとの関係性から生まれるメリットを説明する。

- マーケティング支援: 施設全体で行う販促活動(チラシ、Web広告、イベントなど)の内容を具体的に伝え、テナントがそれにどのように参画できるかを提示する。

「あなた(テナント)の成功のために、私たち(施設)はこれだけのものを提供できます」というパートナーとしての姿勢を示すことが、信頼関係を築く第一歩です。

③ 柔軟な出店プランや条件を用意する

すべてのテナント企業が同じ体力、同じニーズを持っているわけではありません。特に、個性的ながらもまだ規模の小さい事業者や、新しい業態に挑戦したい企業にとって、従来の画一的な出店条件はハードルが高い場合があります。そこで、相手の状況に合わせて柔軟なプランを提示できるかどうかが、交渉の成否を分けます。

柔軟なプランの具体例としては、以下のようなものが考えられます。

- ポップアップストア(期間限定出店): 長期契約の前に、まずは数週間〜数ヶ月の期間限定で出店してもらい、市場の反応を見る「お試し」の機会を提供する。

- 売上歩合制賃料の導入: 固定賃料を低めに設定し、売上に応じた歩合で補う方式。テナントの売上リスクを施設側も共有する姿勢を示すことができます。

- フリーレント期間の延長: 内装工事や開業準備に時間がかかる業態に対し、賃料発生までの期間を通常より長く設定する。

- 内装監理費用の負担軽減: 施設側で内装デザインのガイドラインを設ける代わりに、監理費用の一部を負担するなど、初期投資を抑える協力を行う。

これらの提案は、単なる値引きではありません。テナントの挑戦を後押しし、共に成長していこうというメッセージとなり、画一的な条件しか提示しない競合施設との大きな差別化要因になります。

④ 問い合わせには迅速かつ丁寧に対応する

テナント募集は、スピードが命です。出店を検討している企業は、複数の物件を同時に比較検討しています。問い合わせへの返信が遅れたり、対応が事務的だったりすると、その瞬間に候補から外されてしまう可能性があります。

問い合わせへの対応は、施設運営会社の信頼性を示す最初のテストであると心得ましょう。

- 迅速性: メールやフォームからの問い合わせには、遅くとも24時間以内に一次返信をする。担当者が不在でも、「担当の〇〇より後ほど改めてご連絡します」という一報を入れるだけで、印象は大きく変わります。

- 丁寧さ: 機械的なテンプレート返信するのではなく、相手の社名や担当者名をきちんと記載し、問い合わせ内容に沿った個別具体的な回答を心がける。

- 的確性: 質問に対しては、曖昧な返答を避け、正確な情報を提供する。もし即答できない場合は、いつまでに回答できるかを明確に伝える。

この初期対応の質が、その後の良好な関係構築の土台となります。一つ一つのコミュニケーションを大切にする姿勢が、最終的に大きな成果となって返ってきます。

⑤ 長期的な視点でテナントとの関係を築く

テナント募集のゴールは、賃貸借契約を締結することではありません。本当のゴールは、出店してくれたテナントが事業を成功させ、施設と共に成長し、長く営業を続けてくれることです。そのためには、契約後も続く長期的なパートナーシップを築くという視点が不可欠です。

この姿勢は、募集段階からにじみ出るものです。「空きスペースを埋めたい」という施設側の都合だけでなく、「このテナントの成長を心から願っている」という気持ちが伝われば、相手の心は動きます。

そして、無事に出店が決まった後も、関係は続きます。

- 定期的なコミュニケーション: 定期的に店舗を訪問し、店長やスタッフと対話し、運営上の課題や要望をヒアリングする。

- 販売促進のサポート: 施設のイベントと連動した企画を提案したり、SNSで個別店舗の情報を発信したりするなど、売上向上を積極的に支援する。

- 改善への取り組み: テナントから挙がった施設への要望(例:照明が暗い、空調が効きにくいなど)に真摯に耳を傾け、改善に努める。

こうした地道な関係構築が、テナントの満足度を高め、安定した施設運営につながります。そして、満足度の高い既存テナントは、「あの施設はオーナーのサポートが手厚い」という最高の口コミとなり、次のテナント募集を有利に進める好循環を生み出すのです。

テナント募集で頼れる専門会社・サービス

自社単独でのテナント募集には限界がある場合や、より専門的な知見を活用したい場合、外部の専門会社やサービスに頼ることは非常に有効な戦略です。ここでは、テナント募集の各段階で力になってくれる代表的なサービスや会社の種類と、その具体例を紹介します。

テナント募集サイト

出店意欲の高いテナント企業と、物件を持つオーナーをオンラインでマッチングさせるプラットフォームです。幅広い候補者に効率的にアプローチできるのが最大の魅力です。

テナント募集ドットコム

不動産情報サイト「アットホーム」が運営する、事業用物件に特化した情報サイトです。全国の豊富な物件情報が掲載されており、出店希望者にとって主要な情報源の一つとなっています。オーナーはアットホーム加盟の不動産会社を通じて情報を掲載することができ、幅広いネットワークを活用できます。(参照:アットホーム株式会社 公式サイト)

イデアル

株式会社イデアルが運営する、店舗・事務所専門の不動産情報サイトです。特に居抜き物件の情報に強く、初期投資を抑えて出店したいテナントから支持されています。サイトへの直接掲載も可能で、スピーディーな募集活動が期待できます。(参照:株式会社イデアル 公式サイト)

店舗そのままオークション

株式会社M&Aオークションが運営する、ユニークなサービスです。退店希望者と出店希望者をマッチングさせ、店舗の造作(内装や設備)をオークション形式で売買します。これにより、退店者は原状回復費用を削減でき、出店者は低コストでスピーディーに開業できるというメリットがあります。(参照:株式会社M&Aオークション 公式サイト)

不動産仲介会社

豊富なテナントネットワークとリーシングの専門知識を持つ不動産仲介会社は、テナント募集の強力なパートナーです。特に大手総合不動産会社は、法人営業部門が充実しており、商業施設のリーシングに豊富な実績を持っています。

三井不動産リアルティ

三井不動産グループの不動産仲介事業を担う会社です。個人向け仲介「三井のリハウス」で知られますが、法人向けの事業用不動産仲介サービスも展開しています。全国に広がるネットワークと、三井不動産グループが持つ豊富なテナント情報を活かしたリーシング支援が強みです。(参照:三井不動産リアルティ株式会社 公式サイト)

三菱地所リアルエステートサービス

三菱地所グループの法人向け不動産サービス会社です。不動産仲介だけでなく、プロパティマネジメント(運営管理)、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。特に都心部のオフィスビルや商業施設に強く、質の高いテナントとの繋がりを持っています。(参照:三菱地所リアルエステートサービス株式会社 公式サイト)

東急リバブル

東急不動産ホールディングスグループの不動産仲介会社です。首都圏や関西圏を中心に、全国で事業用不動産の売買・賃貸仲介を展開しています。商業施設や店舗物件の専門部署があり、地域の特性を熟知した担当者によるきめ細やかなサポートが期待できます。(参照:東急リバブル株式会社 公式サイト)

テナントリーシング専門会社

単なる仲介に留まらず、市場調査、コンセプト策定、MD計画立案といった上流工程からテナント募集、契約交渉までを一気通貫でサポートしてくれるのが、テナントリーシングを専門とするコンサルティング会社やプロデュース会社です。

株式会社ザイマックス

不動産の運営管理(プロパティマネジメント)を主軸に、リーシング、コンサルティング、調査研究など、不動産に関するあらゆるサービスをワンストップで提供する企業です。全国の多様な商業施設の運営実績から得られた知見とデータを基に、施設の価値を最大化する戦略的なリーシングを提案・実行します。(参照:株式会社ザイマックス 公式サイト)

株式会社船井総合研究所

中小企業から大手企業まで、幅広い業種・業界を対象とした経営コンサルティング会社です。小売業や飲食業、サービス業のコンサルティングに豊富な実績があり、その知見を活かして商業施設の活性化やテナント構成の最適化などを支援します。テナント企業の経営視点を理解した上でのリーシング戦略が強みです。(参照:株式会社船井総合研究所 公式サイト)

株式会社やまき

商業施設のプロデュースやテナントリーシングに特化した専門会社です。施設のコンセプト開発からMD計画、テナント誘致、開業支援まで、商業施設開発の全般にわたって深い専門性を持っています。特に、独自のテナントネットワークを活かした、個性的なテナント構成の実現に定評があります。(参照:株式会社やまき 公式サイト)

これらの会社やサービスは、それぞれに強みや特徴があります。自社の施設の状況や課題、目指す方向性を明確にした上で、最適なパートナーを選ぶことが、テナント募集を成功に導くための重要な一歩となるでしょう。