目次

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、その名の通り「仮想の事務所」を意味するサービスです。物理的な執務スペース(個室やデスク)を常時専有するのではなく、事業運営に不可欠な住所、電話番号、郵便物受取といった機能のみをレンタルできる仕組みを指します。

インターネットと通信技術の発展に伴い、時間や場所にとらわれない働き方が普及しました。特にフリーランス、スタートアップ企業、副業を行う個人にとって、必ずしも物理的なオフィスは必要なくなっています。しかし、事業を運営する上で、信頼性のある「事業用住所」は依然として重要です。自宅住所を公開することにはプライバシーやセキュリティ上のリスクが伴いますし、ビジネスの信頼性という観点からも課題があります。

こうした課題を解決するために登場したのがバーチャルオフィスです。利用者は、月額数千円からという低コストで、都心の一等地などの住所を自社のものとして利用できます。これにより、自宅で仕事をしながらも、名刺やウェブサイトにはビジネスにふさわしい住所を記載し、社会的な信用を確保できます。

レンタルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースとしばしば混同されますが、その本質は大きく異なります。これらのサービスが物理的な「作業スペース」の提供を主目的としているのに対し、バーチャルオフィスは「事業機能」の提供に特化しています。

| サービス形態 | 主な提供価値 | 月額料金の目安 | 法人登記 |

|---|---|---|---|

| バーチャルオフィス | 住所・電話番号・郵便物受取などの機能 | 数百円〜数万円 | 可能な場合が多い |

| レンタルオフィス | 施錠可能な個室スペース | 数万円〜数十万円 | 可能 |

| シェアオフィス | 複数の企業で共有するオフィススペース | 数万円〜十数万円 | 可能な場合が多い |

| コワーキングスペース | オープンな共有作業スペース | 1万円〜数万円 | 可能な場合もあるが、要確認 |

上の表が示すように、バーチャルオフィスはコストを最小限に抑えつつ、事業の「顔」となる住所や連絡先を確保したいというニーズに最適化されています。多くのバーチャルオフィスでは、オプションとして会議室やワークスペースを時間単位でレンタルできるサービスも提供しており、必要な時だけ物理的なスペースを利用することも可能です。

バーチャルオフィスが必要とされる背景には、以下のような社会の変化があります。

- 働き方の多様化: リモートワークやテレワークが一般化し、フリーランスや個人事業主として独立する人が増加しました。これにより、固定のオフィスを持たない働き方が当たり前になりました。

- 起業のハードル低下: インターネットを活用すれば、少ない資本で事業を始められるようになりました。バーチャルオフィスは、こうしたスモールスタートを目指す起業家の初期投資を大幅に削減します。

- プライバシー保護意識の高まり: 個人情報の保護に対する意識が高まる中、自宅住所を事業用として公開することへの抵抗感が強まっています。特に女性起業家や副業を行う会社員にとって、プライバシーの確保は深刻な課題です。

- 地方と都市の連携: 地方に住みながらも、ビジネスチャンスの多い都心に拠点を持ちたいというニーズが増加しています。バーチャルオフィスを利用すれば、物理的に移転することなく、都心の住所でビジネスを展開できます。

このように、バーチャルオフィスは単なる住所貸しサービスではありません。現代の多様なビジネススタイルと起業家のニーズに応え、低コストで事業の信頼性とプライバシーを両立させるための戦略的なビジネスインフラであると言えるでしょう。これから事業を始める方、あるいは事業の固定費を見直したい方にとって、非常に有効な選択肢の一つです。

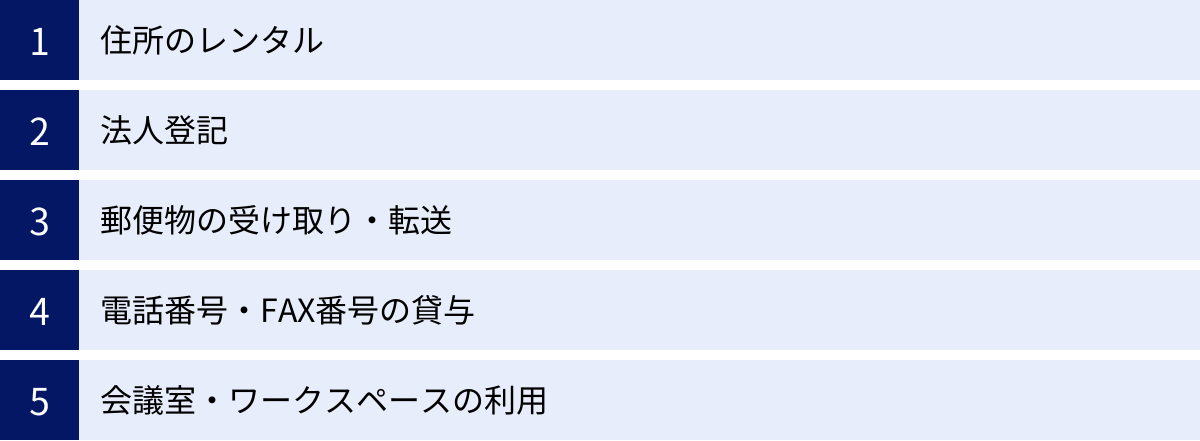

バーチャルオフィスで利用できる主なサービス

バーチャルオフィスは、単に住所を借りるだけのサービスではありません。事業運営を円滑に進めるための多様な機能を提供しています。契約するプランによって利用できるサービスは異なりますが、ここでは多くのバーチャルオフィスで提供されている主要なサービスについて、その内容と活用方法を詳しく解説します。

住所のレンタル

バーチャルオフィスの最も基本的かつ重要なサービスが、事業用住所のレンタルです。利用者は、運営会社が提供する住所を自社のオフィス所在地として、様々なビジネスシーンで活用できます。

- ウェブサイトへの記載: 特定商取引法に基づく表記などで、事業者の住所公開は義務付けられています。自宅住所を公開する代わりにバーチャルオフィスの住所を記載することで、プライバシーを保護できます。

- 名刺や会社案内への記載: ビジネスの信頼性を左右する名刺やパンフレットに、都心一等地などの洗練された住所を記載できます。これにより、取引先や顧客に対してプロフェッショナルな印象を与え、信頼関係の構築を助けます。

- 各種契約書や申請書類への記載: ビジネス上の契約や公的な申請において、しっかりとした事業所住所を記載できます。

特に、東京の「丸の内」「銀座」「渋谷」「新宿」といった地名は、それだけで高いブランドイメージを持っています。物理的にこれらのエリアにオフィスを構えるには莫大なコストがかかりますが、バーチャルオフィスなら月額数千円でその住所のブランド力を手に入れられます。これは、事業の初期段階において、信頼性を補完し、ビジネスを有利に進めるための強力な武器となります。

法人登記

個人事業主としてではなく、法人として事業を始める場合、本店所在地の登記が必須です。多くのバーチャルオフィスでは、レンタルした住所を法人の本店所在地として登記することを認めています。

法人登記が可能かどうかは、バーチャルオフィス選びにおいて極めて重要なポイントです。すべてのバーチャルオフィスや料金プランで法人登記が許可されているわけではないため、契約前に必ず確認が必要です。将来的に法人化を視野に入れている個人事業主の方も、最初から法人登記が可能なサービスを選んでおくことをおすすめします。後から登記地を変更するには、手間と費用(登録免許税など)がかかるためです。

バーチャルオフィスの住所で法人登記を行うメリットは、社会的信用の獲得にあります。法人は個人事業主に比べて取引上の信用度が高く、金融機関からの融資や大手企業との取引において有利になる傾向があります。自宅住所で法人登記することも可能ですが、プライバシーの問題や、マンションの管理規約で事業利用が禁止されているケースもあるため、バーチャルオフィスの利用は有効な解決策となります。

郵便物の受け取り・転送

バーチャルオフィスの住所を公開すると、当然ながらその住所宛に様々な郵便物が届きます。これらを適切に管理するのが、郵便物の受け取り・転送サービスです。

基本的な仕組みは、バーチャルオフィスのスタッフが利用者に代わって郵便物や宅配便を受け取り、利用者が指定する住所(自宅など)へ定期的に転送するというものです。このサービス内容は運営会社やプランによって大きく異なります。

- 転送頻度: 「週1回転送」「月1回転送」「都度転送(到着次第)」など、様々なオプションがあります。ビジネスの性質上、郵便物をすぐに確認する必要がある場合は、転送頻度の高いプランを選ぶ必要があります。

- 転送料金: 郵便物の転送料金が月額料金に含まれているプランもあれば、1通ごと、あるいは1回の転送ごとに実費と手数料がかかる従量課金制のプランもあります。受け取る郵便物の量に応じて、コストパフォーマンスの良いプランを選ぶことが重要です。

- オプションサービス:

- 到着通知サービス: 郵便物が届くたびに、メールなどで通知してくれるサービスです。重要な書類がいつ届いたかをリアルタイムで把握できます。

- スキャンサービス: 届いた郵便物を開封・スキャンし、PDFなどのデータ形式で送付してくれるサービスです。物理的な転送を待たずに内容を確認できるため、非常にスピーディーな対応が可能になります。

- 直接受け取り: オフィスに直接出向いて郵便物を受け取れるサービスです。急ぎの場合や、近くに立ち寄る用事がある場合に便利です。

自社の事業でどれくらいの郵便物が、どのくらいの頻度で届くのかを想定し、最適な郵便物管理サービスを備えたバーチャルオフィスを選ぶことが、業務効率に直結します。

電話番号・FAX番号の貸与

事業用の固定電話番号は、企業の信頼性を高める重要な要素の一つです。多くのバーチャルオフィスでは、市外局番(03、06など)から始まる固定電話番号やFAX番号をレンタルできるサービスを提供しています。

このサービスは、大きく分けて2種類あります。

- 電話転送サービス:

レンタルした固定電話番号にかかってきた電話を、あらかじめ指定した個人の携帯電話や別の固定電話に自動的に転送するサービスです。外出先でも会社の電話に対応でき、ビジネスチャンスを逃しません。発信はできませんが、受信専用の窓口として非常に有効です。 - 電話秘書代行サービス:

専門のオペレーターが、利用者の会社名で電話応対をしてくれるサービスです。用件を聞き取り、メールやチャットツールで内容を報告してくれます。これにより、会議中や移動中など電話に出られない時でも、丁寧な顧客対応が可能になります。企業の「受付」としての役割を担ってくれるため、特に顧客からの問い合わせが多い業種や、一人で事業を運営している場合に大きな助けとなります。

料金体系は、月額基本料に加えて、転送時間やコール数に応じた従量課金が発生するのが一般的です。信頼性の高い「03」などの番号を持つこと、そしてプロフェッショナルな電話応対を実現することは、顧客満足度と企業イメージの向上に直結します。

会議室・ワークスペースの利用

バーチャルオフィスは物理的な執務スペースを持たないのが基本ですが、多くの運営会社はオプションとして会議室やワークスペースを時間貸ししています。

これは、バーチャルオフィスの利便性を大きく高めるサービスです。普段は自宅やカフェで仕事をしていても、以下のような場面では物理的なスペースが必要になります。

- クライアントとの商談や打ち合わせ

- 共同作業者とのミーティング

- 集中して作業したい時

- Web会議に参加するための静かな環境が必要な時

提供される会議室は、数名用の小規模なものから、セミナーが開催できるような大規模なものまで様々です。Wi-Fi、プロジェクター、ホワイトボードといった設備も整っていることが多く、快適なビジネス環境が提供されます。

料金は1時間あたり数千円程度が相場ですが、会員価格で割安に利用できる場合がほとんどです。利用したい時に、必要な時間だけスペースを確保できるため、賃貸オフィスを借りるよりもはるかに経済的です。バーチャルオフィスの「機能」と、レンタルスペースの「物理的空間」を組み合わせることで、柔軟かつ効率的な働き方が実現します。

格安バーチャルオフィスおすすめ15選

数あるバーチャルオフィスの中から、特にコストパフォーマンスが高く、信頼できるおすすめのサービスを15社厳選しました。料金、サービス内容、拠点などを比較し、ご自身のビジネスに最適な一社を見つけてください。

| サービス名 | 月額料金(最安・税込) | 法人登記 | 郵便物転送 | 電話サービス | 会議室 | 主な拠点 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| GMOオフィスサポート | 660円〜(年払) | 〇 | 週1回〜 | 〇(転送/秘書) | 〇 | 渋谷、新宿、銀座など全国13拠点 |

| DMMバーチャルオフィス | 660円〜(年払) | 〇 | 週1回〜 | 〇(転送/秘書) | 〇 | 銀座、渋谷、大阪、名古屋、福岡など全国16拠点 |

| レゾナンス | 990円〜(年払) | 〇 | 週1回 | 〇(転送/秘書) | 〇 | 銀座、渋谷、新宿、横浜、大阪など全国10拠点 |

| ワンストップビジネスセンター | 5,280円〜 | 〇 | 週1回 | 〇(転送/秘書) | 〇 | 青山、田町、札幌、大阪、福岡など全国42拠点 |

| METS OFFICE | 275円〜 | 〇 | 月1回〜 | 〇(転送/秘書) | 〇 | 新宿、日本橋 |

| Karigo | 3,300円〜 | 〇 | 都度/週1回 | 〇(転送/秘書) | 〇 | 全国62拠点以上 |

| NAWABARI | 1,078円〜 | 〇 | 月1回 | × | × | 目黒 |

| サーブコープ | 14,300円〜 | 〇 | 都度 | 〇(転送/秘書) | 〇 | 丸の内、新宿、横浜、大阪、福岡など全国27拠点 |

| ユナイテッドオフィス | 2,970円〜 | 〇 | 週1回〜 | 〇(転送/秘書) | 〇 | 銀座、日本橋、表参道、渋谷など都内中心 |

| アントレサロン | 3,800円(税抜)〜 | 〇 | 週1回〜 | 〇(転送/秘書) | 〇 | 銀座、東京、新宿、横浜、川崎、大宮など |

| リージャス | 要問合せ | 〇 | 都度 | 〇(転送) | 〇 | 全国170拠点以上 |

| タピオカ | 480円(税抜)〜 | 〇 | 月1回 | 〇(転送) | 〇 | 南青山 |

| 京都バーチャルオフィス | 2,000円(税抜)〜 | 〇 | 週1回 | 〇(転送/秘書) | 〇 | 京都 |

| オフィスゼロワン | 1,100円〜 | 〇 | 週1回 | 〇(転送/秘書) | 〇 | 大阪(心斎橋) |

| バーチャルオフィス1 | 880円〜 | 〇 | 週1回 | 〇(転送) | 〇 | 日本橋 |

※上記は2024年6月時点の各公式サイトの情報に基づいています。料金やサービス内容は変更される可能性があるため、契約前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

① GMOオフィスサポート

東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する、信頼性の高いバーチャルオフィスです。最大の魅力は、年払いを利用することで月額660円(税込)からという業界最安クラスの料金を実現している点です。渋谷、新宿、銀座といった都心一等地を含む全国13拠点の住所を利用でき、法人登記も可能です。基本的な郵便物転送(週1回)は料金に含まれており、電話転送や秘書代行、会議室利用といったオプションも充実しています。コストを抑えつつ、大手企業が運営する安心感を求める方に最適です。

参照:GMOオフィスサポート 公式サイト

② DMMバーチャルオフィス

エンターテイメントから金融まで幅広く事業展開するDMMグループが提供するサービスです。全国に16拠点を展開し、こちらも年払いで月額660円(税込)から利用できるプランがあります。DMMの他のサービスとの連携や、ビジネスに役立つ特典が豊富な点が特徴です。郵便物は週1回の転送が基本で、LINEでの到着通知など、現代的なサービスも提供しています。知名度と豊富なビジネスサポートを重視する方におすすめです。

参照:DMMバーチャルオフィス 公式サイト

③ レゾナンス

銀座、渋谷、新宿といった都心の一等地に特化し、高いコストパフォーマンスで人気のバーチャルオフィスです。月額990円(税込、年払時)から法人登記可能な住所をレンタルできます。顧客満足度が非常に高く、郵便物転送(週1回)や格安で利用できる電話秘書代行サービスなど、サービスの質にも定評があります。都心に格安で住所を持ちたいフリーランスやスタートアップから高い支持を得ています。一等地の住所を低価格で利用したい方に一押しのサービスです。

参照:レゾナンス 公式サイト

④ ワンストップビジネスセンター

全国40拠点以上という圧倒的な拠点数を誇る老舗のバーチャルオフィスです。起業家支援に力を入れており、会員になると士業の紹介やビジネスツールの割引など、様々なサポートを受けられます。料金は月額5,280円からと他社よりやや高めですが、郵便物の週1回転送や会議室の利用料金割引などが含まれており、サービス内容が充実しています。地方都市にも拠点が多いため、Uターン・Iターン起業を考えている方にも適しています。

参照:ワンストップビジネスセンター 公式サイト

⑤ METS OFFICE

東京のビジネス中心地である新宿と日本橋に特化したバーチャルオフィスです。レンタルオフィス事業を主軸としているため、併設されている会議室やコワーキングスペースの質が非常に高いのが特徴です。月額275円(税込)からという驚きの価格で住所利用が可能ですが、これは法人登記不可・郵便物転送なしのプランです。法人登記や郵便物サービスを含むプランも格安で提供されており、高品質な会議室を頻繁に利用したい方におすすめです。

参照:METS OFFICE 公式サイト

⑥ Karigo

2006年創業という業界のパイオニア的存在で、全国に60以上の拠点を展開しています。長年の運営実績に裏打ちされた信頼性が最大の強みです。シンプルな住所貸しプランから、電話代行付きのプランまで、ビジネスの成長段階に合わせて選べる柔軟な料金体系が魅力です。信頼と実績を最も重視する方、全国規模でビジネスを展開する方に向いています。

参照:Karigo 公式サイト

⑦ NAWABARI

ネットショップやECサイト運営者に特化したユニークなバーチャルオフィスです。特定商取引法に基づく表記に必要な住所貸しと、月1回の郵便物転送をセットにして月額1,078円(税込)からというシンプルなプランを提供しています。電話サービスなどはありませんが、個人情報を保護しながらECサイトを運営したいというニーズに的確に応えています。返品や商品サンプルの受け取りにも対応している点が特徴です。

参照:NAWABARI 公式サイト

⑧ サーブコープ

世界中に拠点を持ち、最高級のビジネス環境を提供する外資系のバーチャルオフィスです。丸の内トラストタワー本館や新宿野村ビルなど、誰もが知る超一流ビルの住所を利用できます。料金は月額14,300円からと高額ですが、バイリンガルの秘書サービスや、全世界のビジネスラウンジが利用できるなど、サービスの質は最高レベルです。グローバルにビジネスを展開する企業や、企業のブランドイメージを最大限に高めたい場合に最適です。

参照:サーブコープ 公式サイト

⑨ ユナイテッドオフィス

銀座、日本橋、表参道など、都心の一等地にこだわった拠点展開を行う老舗サービスです。20年以上の運営実績があり、信頼性は抜群です。月額2,970円から法人登記可能なプランがあり、郵便物転送や電話サービスも柔軟に対応しています。都心のブランド力と運営の安定性を両立させたい方におすすめです。

参照:ユナイテッドオフィス 公式サイト

⑩ アントレサロン

レンタルオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスを一体で運営しており、起業家支援に特化しています。東京都のインキュベーション施設(創業支援施設)に認定されている拠点を持ち、専門家による経営相談や交流会など、ソフト面のサポートが非常に手厚いのが特徴です。事業を始めたばかりで、専門家のサポートや起業家仲間とのネットワークを求める方に最適です。

参照:アントレサロン 公式サイト

⑪ リージャス

世界120カ国以上、日本国内だけでも170以上の拠点を持つ、世界最大手のビジネスセンターです。その圧倒的な拠点ネットワークが最大の魅力で、契約すれば国内外のリージャスセンターのビジネスラウンジを利用できます。出張が多いビジネスパーソンにとっては非常に便利なサービスです。料金は拠点により異なり、問い合わせが必要です。グローバルなネットワークと場所を選ばない働き方を求める方に適しています。

参照:リージャス 公式サイト

⑫ タピオカ

女性起業家を応援することに特化した、南青山のバーチャルオフィスです。月額480円(税抜)からという格安料金で、プライバシーを守りながら事業を始められます。シンプルなプラン構成で、コストを抑えたい女性起業家や副業ワーカーから支持されています。

参照:タピオカ 公式サイト

⑬ 京都バーチャルオフィス

その名の通り、京都に特化したバーチャルオフィスです。京都のビジネス中心地である四条烏丸の住所を、月額2,000円(税抜)から利用できます。地域に根ざした運営で、京都での起業を目指す方や、京都に支店を持ちたい企業にとって心強い存在です。

参照:京都バーチャルオフィス 公式サイト

⑭ オフィスゼロワン

大阪の心斎橋に拠点を置く、格安バーチャルオフィスです。月額1,100円から法人登記可能な住所を利用でき、大阪でのビジネス展開を低コストで始められます。シンプルなサービス内容で、とにかくコストを抑えたい関西圏の起業家におすすめです。

参照:オフィスゼロワン 公式サイト

⑮ バーチャルオフィス1

東京の日本橋に拠点を持ち、月額880円からという非常にリーズナブルな価格でサービスを提供しています。法人登記、週1回の郵便物転送、電話転送サービスといった基本的な機能を網羅しており、コストパフォーマンスを徹底的に追求する方に最適な選択肢の一つです。

参照:バーチャルオフィス1 公式サイト

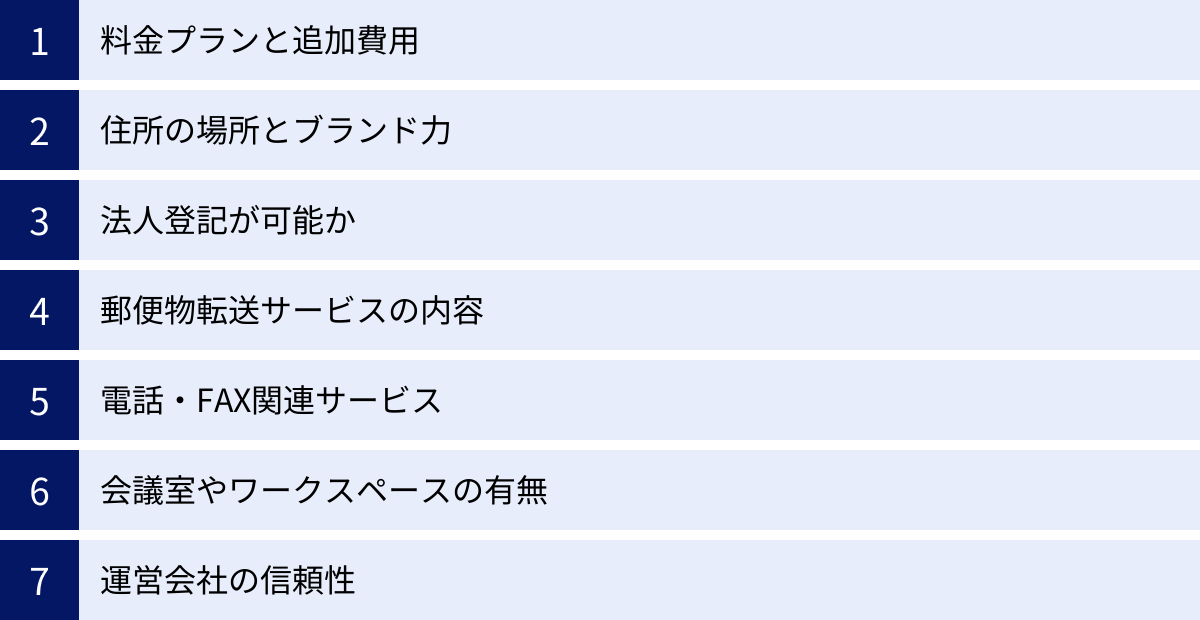

バーチャルオフィスの選び方7つのポイント

数多くのバーチャルオフィスの中から、自社のビジネスに最適なサービスを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。料金の安さだけで選んでしまうと、後から「必要なサービスがなかった」「追加費用がかさんでしまった」といった後悔につながりかねません。ここでは、失敗しないための7つのチェックポイントを解説します。

① 料金プランと追加費用

ウェブサイトに表示されている月額料金の安さだけに目を奪われてはいけません。バーチャルオフィスの料金体系は複雑な場合があり、トータルでかかる費用を把握することが重要です。

- 初期費用: 入会金、事務手数料、保証金などがかかる場合があります。キャンペーンで無料になることもあるので、確認しましょう。

- 月額基本料金: 何のサービスが基本料金に含まれているのかを正確に把握する必要があります。郵便物の転送や電話サービスがオプションになっているプランも多いです。

- 追加費用(オプション料金):

- 郵便物転送: 基本料金に含まれる転送回数や重量を超えた場合に追加料金は発生するか。書留や宅配便の受け取りに別料金はかかるか。

- 電話サービス: 電話転送の場合、転送先への通話料は自己負担か。電話秘書代行の場合、コール数に応じた従量課金はどのようになっているか。

- 会議室利用料: 1時間あたりの料金はいくらか。会員割引はあるか。

自社の事業活動をシミュレーションし、「郵便物は月に何通くらい届くか」「電話はどのくらいかかってくるか」「会議室は月に何回使うか」を想定した上で、複数のサービスの料金を比較検討することが賢明な選び方です。

② 住所の場所とブランド力

バーチャルオフィスが提供する「住所」は、会社の顔となる重要な要素です。どの場所の住所を選ぶかは、事業のブランドイメージや信頼性に直接影響します。

- ビジネスエリアとの関連性: あなたの事業内容に合ったエリアを選びましょう。例えば、IT系なら渋谷、金融系なら丸の内・大手町、アパレルやデザイン系なら表参道・青山といったように、業界のイメージに合った住所は、専門性をアピールする上で効果的です。

- 交通の便: クライアントとの打ち合わせなどで会議室を利用する可能性がある場合、主要駅からアクセスしやすい場所にあると便利です。自分自身が郵便物を取りに行く場合や、ワークスペースを利用する場合も同様です。

- 建物のイメージ: 住所だけでなく、そのビル自体の外観やグレードも確認しておくと良いでしょう。Googleストリートビューなどで確認できます。あまりに古いビルや、雑居ビル感が強いと、マイナスの印象を与えてしまう可能性もゼロではありません。

特に知名度の高い一等地の住所は、それだけで顧客や取引先に安心感と信頼感を与えることができます。

③ 法人登記が可能か

将来的に会社を設立する可能性がある場合は、契約を検討しているバーチャルオフィスが「法人登記」に対応しているかは必ず確認してください。

多くのバーチャルオフィスでは法人登記が可能ですが、一部の格安プランでは対応していない場合があります。もし登記不可のプランで契約してしまい、後から法人化することになると、登記可能な別のバーチャルオフィスを契約し直し、住所変更の手続きをしなければなりません。これには、新たな契約の手間だけでなく、法務局での本店移転登記に数万円の登録免許税がかかるなど、余計なコストと労力が発生します。

起業当初は個人事業主でも、事業の成長に合わせて法人化を見据えているのであれば、最初から法人登記が可能なサービスを選ぶのが最も合理的です。

④ 郵便物転送サービスの内容

郵便物転送は、バーチャルオフィスの核となるサービスの一つです。その内容を細かくチェックし、自社の業務フローに合っているかを確認しましょう。

- 転送頻度: 週1回、月1回、都度など、どの頻度が自社に適しているか。請求書や契約書など、迅速な対応が求められる書類が届く可能性がある場合は、転送頻度の高いプランや、到着通知サービスがあるものが望ましいです。

- 料金体系: 転送料金が月額料金に含まれている「込みプラン」なのか、転送ごとに実費と手数料がかかる「従量課金プラン」なのか。郵便物の量が少ないなら従量課金、多いなら込みプランの方がお得になる傾向があります。

- 対応可能な郵便物: 普通郵便だけでなく、書留、内容証明、クール便、大型の宅配物など、特殊な郵便物に対応しているかどうかも確認が必要です。ECサイトを運営する場合は、商品の返品先として利用できるかも重要なポイントです。

- オプション: 郵便物をスキャンしてデータで送ってくれる「スキャンサービス」は、海外や地方に住んでいる場合に非常に便利です。また、オフィスでの「直接受け取り」が可能かどうかも確認しておくと良いでしょう。

⑤ 電話・FAX関連サービス

事業用の固定電話番号は、顧客からの信頼を得るために有効です。電話関連のサービスが必要な場合は、その内容を吟味しましょう。

- 必要なサービスレベル: かかってきた電話を自分の携帯に転送するだけで十分な「電話転送」か、あるいはプロのオペレーターに会社名で応対してもらう「電話秘書代行」が必要か。後者の方がコストはかかりますが、顧客対応の質は格段に上がります。

- 提供される電話番号: 市外局番(03など)付きの固定電話番号か、050から始まるIP電話番号か。一般的に、市外局番付きの方が信頼性が高いとされています。

- 発信機能の有無: ほとんどのバーチャルオフィスの電話サービスは受信専用です。もし事業用の番号で発信もしたい場合は、別途IP電話サービスなどを契約する必要があります。

- FAXサービス: FAXでのやり取りが多い業種の場合は、FAX番号のレンタルや、受信したFAXをPDF化してメールで送ってくれるサービスがあるかを確認しましょう。

⑥ 会議室やワークスペースの有無

普段はリモートで仕事をしていても、対面での打ち合わせが必要になる場面は必ずあります。その際に、安価で利用できる会議室が併設されているかは重要なポイントです。

- 施設の有無と立地: 契約する住所のビルに会議室があるか。ない場合、提携している別の場所になるのか。その場所へのアクセスは良いか。

- 設備とキャパシティ: 何人まで収容可能か。Wi-Fi、プロジェクター、ホワイトボードなどの設備は整っているか。

- 料金と予約方法: 1時間あたりの利用料金はいくらか。会員割引はあるか。予約はオンラインで手軽にできるか。

- 利用可能時間: 早朝や夜間、土日祝日も利用できるか。

バーチャルオフィスと同じビル内に質の高い会議室があれば、移動の手間なくスムーズに顧客対応ができます。これは大きなアドバンテージになります。

⑦ 運営会社の信頼性

バーチャルオフィスは、自社の重要な機能(住所、郵便、電話)を預けるサービスです。そのため、運営会社が信頼できるかどうかを見極めることは非常に重要です。

- 運営実績: 創業からどのくらいの期間が経っているか。運営実績が長い会社は、それだけ安定してサービスを提供してきた証であり、信頼性が高いと言えます。

- 拠点数と規模: 全国に多くの拠点を展開している会社や、上場企業が運営しているサービスは、一般的に経営基盤が安定していると考えられます。

- ウェブサイトの情報量: 料金体系やサービス内容が明瞭に記載されているか。会社概要がきちんと公開されているか。

- 口コミや評判: 実際に利用している人のレビューを参考にすることも有効ですが、あくまで参考程度に留め、最終的には自身の目で判断することが大切です。

万が一、運営会社が倒産したり、突然サービスを停止したりするようなことがあれば、住所変更や登記変更など、事業に多大な影響が及びます。長く安心して利用するためにも、運営会社の安定性は必ずチェックしましょう。

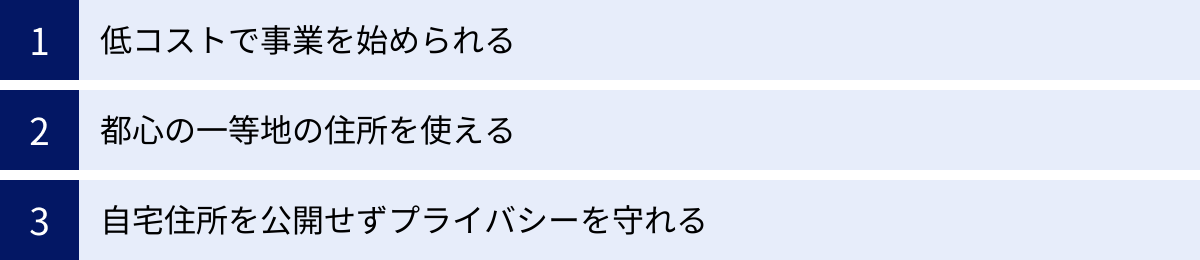

バーチャルオフィスを利用するメリット

バーチャルオフィスを利用することは、特にスタートアップ期の事業者や個人事業主にとって、計り知れないほどのメリットをもたらします。コスト削減だけでなく、事業の信頼性向上やプライバシー保護など、多岐にわたる利点が存在します。

低コストで事業を始められる

バーチャルオフィス最大のメリットは、事業運営にかかる固定費を劇的に削減できることです。

物理的なオフィスを賃貸契約する場合、以下のような莫大なコストが発生します。

- 初期費用(イニシャルコスト):

- 保証金・敷金: 賃料の6ヶ月〜12ヶ月分が相場。

- 礼金: 賃料の1〜2ヶ月分。

- 仲介手数料: 賃料の1ヶ月分。

- 内装工事費、オフィス家具・OA機器購入費: 数十万〜数百万円。

- 月額費用(ランニングコスト):

- 賃料: 都心部では数十万円以上。

- 共益費、管理費

- 水道光熱費、通信費

例えば、都心で小規模なオフィスを借りるだけで、初期費用として数百万円、月々の維持費として数十万円がかかることも珍しくありません。これは、事業がまだ軌道に乗っていないスタートアップにとっては非常に重い負担です。

一方、バーチャルオフィスであれば、入会金も数千円から数万円、月額料金は数千円からで済みます。オフィス家具や内装工事も不要なため、初期投資をほぼゼロに抑えることができます。この削減できた資金を、商品開発やマーケティング、人材採用といった事業のコアとなる部分に投下できるため、事業の成長スピードを加速させることが可能になります。

都心の一等地の住所を使える

事業の信頼性は、時にその所在地によって左右されます。通常では到底手の届かないような、東京の丸の内、銀座、渋谷、大阪の梅田といったビジネス一等地の住所を、自社の公式住所として利用できる点は、バーチャルオフィスの大きな魅力です。

このメリットは、以下のような効果をもたらします。

- 企業イメージと信頼性の向上: 都心の一等地の住所は、それだけで「しっかりとした会社」「信頼できる会社」という印象を与えます。特に、BtoB取引や高額商品を扱うビジネスにおいて、この信頼性は非常に重要です。名刺交換の際やウェブサイトを見た際に、顧客や取引先に安心感を与えることができます。

- ブランディング効果: 事業内容に合ったエリアの住所を持つことで、企業のブランドイメージを戦略的に構築できます。例えば、クリエイティブ系の事業なら「渋谷」、高級ブランドなら「銀座」といった住所は、その事業の専門性や価値を高める効果があります。

- 人材採用への好影響: 採用活動において、オフィスの所在地は応募者にとって重要な要素の一つです。魅力的なエリアにオフィスを構えていることは、優秀な人材を惹きつける一因となり得ます。

物理的なコストをかけることなく、住所のブランド力を活用してビジネスを有利に進められるのは、バーチャルオフィスならではの特権と言えるでしょう。

自宅住所を公開せずプライバシーを守れる

フリーランスや個人事業主、副業ワーカーにとって、自宅の住所をビジネス用に公開することなく、プライバシーを完全に保護できることは、金銭的なメリット以上に価値のある利点かもしれません。

自宅兼事務所で仕事をする場合、以下のようなリスクやデメリットが常に付きまといます。

- 個人情報の流出: ウェブサイトの「特定商取引法に基づく表記」や法人登記情報として自宅住所を公開すると、その情報はインターネット上で誰でも閲覧可能になります。これにより、見知らぬ人物からの訪問や、ストーキング、プライベートへの干渉といったリスクに晒される可能性があります。

- セキュリティ上の不安: 特に女性の一人暮らしや、小さなお子様がいる家庭では、不特定多数に自宅住所を知られることは大きな不安材料となります。

- 公私の区別がつきにくい: 自宅宛にビジネス関連の郵便物が大量に届くと、プライベートな郵便物と混ざってしまい、管理が煩雑になります。また、家族にビジネスの内容を知られてしまうことにもつながります。

- 賃貸物件の規約違反: 居住用の賃貸マンションやアパートでは、管理規約によって事業目的での利用や法人登記が禁止されている場合があります。

バーチャルオフィスを利用すれば、これらの問題をすべて解決できます。事業用の住所とプライベートの住所を明確に分けることで、安心して事業活動に集中できる環境を整えることができます。これは、精神的な安定と、長期的な事業継続のために非常に重要な要素です。

バーチャルオフィスのデメリットと注意点

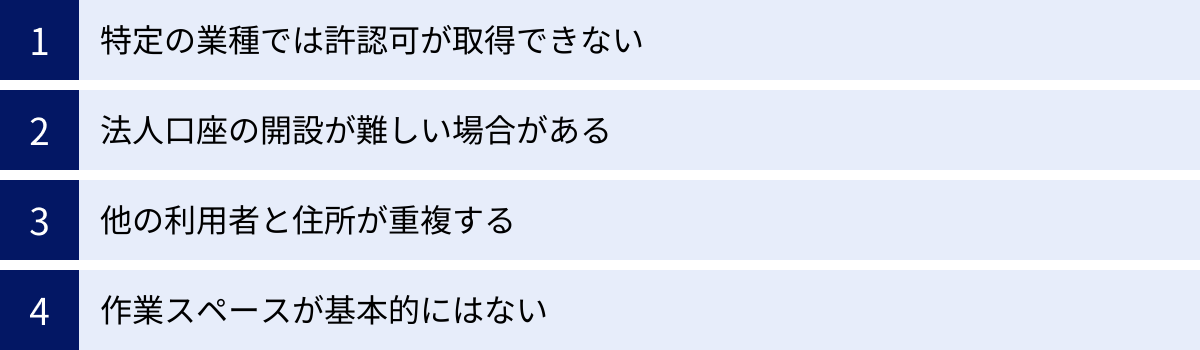

バーチャルオフィスは多くのメリットを持つ一方で、利用する上で知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、後々のトラブルを避けるために不可欠です。

特定の業種では許認可が取得できない

事業を始めるにあたって、国や都道府県からの許認可が必要な業種があります。これらの業種の中には、事業所の「実体」が許認可の要件として定められている場合があり、そのケースではバーチャルオフィスでは要件を満たせず、許認可が取得できません。

許認可の要件として、具体的には以下のような点が求められることがあります。

- 独立した執務スペースが確保されていること。

- 営業活動に必要な机、椅子、電話、PCなどが備えられていること。

- 個人情報や契約書類を保管するための施錠可能な書庫があること。

- 住居部分とは明確に区分されていること。

これらの要件を満たさないバーチャルオフィスでの開業が難しい代表的な業種は以下の通りです。

- 士業の一部(弁護士、司法書士、行政書士など): 職務上の秘密保持や独立性の観点から、独立した事務所の設置が義務付けられている場合があります。

- 人材派遣業・職業紹介事業: 求職者のプライバシー保護などの観点から、一定の面積を持つ事業所や面談スペースの確保が求められます。

- 古物商: 古物を保管するためのスペースが必要となるため、警察署の判断によっては許可が下りにくい場合があります。ただし、営業所を持たない「行商」として届出が可能なケースもあります。

- 建設業: 営業を行うための独立した事務所が要件とされています。

- 不動産業: 宅地建物取引業の免許を受けるには、継続的に業務を行うことができる施設としての事務所の設置が必須です。

これらの許認可が必要な事業を計画している場合は、必ず事前に管轄の行政機関(都道府県庁、保健所、警察署など)に問い合わせ、バーチャルオフィスでの開業が可能かどうかを確認する必要があります。この確認を怠ると、契約後に許認可が下りず、事業を開始できないという最悪の事態に陥る可能性があります。

法人口座の開設が難しい場合がある

近年、マネーロンダリングやテロ資金供与、特殊詐欺といった犯罪防止の観点から、金融機関による法人口座開設の審査が非常に厳格化しています。その中で、バーチャルオフィスを利用していることが、口座開設のハードルを上げる一因となるケースがあります。

金融機関は、事業の実態が不明確な法人や、連絡が取れなくなるリスクのある法人との取引を避ける傾向にあります。バーチャルオフィスは物理的な実体がないため、「事業実態が把握しにくい」と判断され、審査で不利に働くことがあるのです。特に、メガバンクや一部の地方銀行では、この傾向が強いと言われています。

しかし、バーチャルオフィスだからといって、絶対に口座開設ができないわけではありません。以下の対策を講じることで、開設の可能性を高めることができます。

- 事業計画の具体化: なぜこの事業を行うのか、どのようなサービスや商品を提供するのか、収益の見込みはどのくらいか、といった内容を具体的に記述した事業計画書を提出し、事業の実態を明確に説明できるように準備します。

- 固定電話番号の取得: 携帯電話番号だけでなく、バーチャルオフィスで提供される市外局番付きの固定電話番号を取得することで、社会的な信用度を高めます。

- ウェブサイトやパンフレットの作成: 事業内容がわかるしっかりとしたウェブサイトや資料を用意することで、事業の実態をアピールします。

- 資本金を多めに設定する: 資本金が1円など極端に少ないと、事業への本気度が疑われる可能性があります。ある程度の資本金を用意することも有効です。

- ネット銀行や信用金庫を検討する: メガバンクに比べて、ネット専業銀行や、地域密着型の信用金庫・信用組合の方が、比較的柔軟に審査してくれる傾向があります。複数の金融機関に申し込むことを前提に準備しましょう。

口座開設は事業運営の生命線です。バーチャルオフィスを利用する場合は、審査が厳しくなる可能性を念頭に置き、万全の準備で臨むことが求められます。

他の利用者と住所が重複する

バーチャルオフィスは、一つの住所を多数の事業者で共有するサービスです。これは低コストを実現するための仕組みですが、同時にデメリットにもなり得ます。

- 風評被害のリスク: もし、同じ住所を利用している他の事業者が何らかのトラブル(詐欺、行政処分など)を起こした場合、その情報がインターネット上で拡散されると、「同じ住所の会社」として自社もネガティブなイメージを持たれてしまうリスクがゼロではありません。

- Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の登録問題: Googleは基本的に、一つの住所に一つのビジネスプロフィールしか認めていません。他の利用者がすでに登録している場合、新規で登録できない、あるいは登録が重複して削除されるといった問題が発生することがあります。

これらのリスクを完全に排除することは困難ですが、運営実績が長く、入会審査を厳格に行っている信頼性の高いバーチャルオフィスを選ぶことで、リスクをある程度低減させることができます。

作業スペースが基本的にはない

これはデメリットというより、バーチャルオフィスの本質的な特性ですが、改めて認識しておく必要があります。バーチャルオフィスは、あくまで住所や電話番号といった「機能」を借りるサービスであり、日常的に仕事をするための物理的なスペースは提供されません。

そのため、以下のような人には不向きな場合があります。

- 自宅に集中して作業できる環境がない人。

- 仕事とプライベートの切り替えが苦手な人。

- チームメンバーと頻繁に集まって作業する必要がある人。

この問題を解決するためには、いくつかの方法があります。

- 会議室・ワークスペース付きのバーチャルオフィスを選ぶ: 必要な時だけ時間単位で利用できるスペースが併設されているサービスを選びます。

- コワーキングスペースを別途契約する: 自宅近くのコワーキングスペースを契約し、日常の作業場所として利用する。バーチャルオフィスと組み合わせることで、「都心の住所」と「快適な作業環境」の両方を手に入れることができます。

自分のワークスタイルを考慮し、作業場所をどう確保するかを事前に計画しておくことが、バーチャルオフィスを有効活用するための鍵となります。

バーチャルオフィスの利用がおすすめな人

バーチャルオフィスは、その特性から、特定のニーズを持つビジネスパーソンや事業者にとって非常に強力なツールとなります。ここでは、特にバーチャルオフィスの利用がおすすめな人のタイプを具体的にご紹介します。

これから起業する個人事業主やフリーランス

事業を始めたいけれど、初期投資はできるだけ抑えたい。 これは、ほぼすべての起業家が抱える共通の願いです。バーチャルオフィスは、まさにこのニーズに応えるためのサービスです。

- 圧倒的なコスト削減: 事務所の賃貸契約にかかる数百万単位の初期費用と、月々数十万円の賃料を削減できます。この浮いた資金を、事業の成長に不可欠な商品開発、広告宣伝、自己投資などに回すことができます。

- スピーディーな事業開始: 複雑な賃貸契約や内装工事が不要なため、申し込みから数日〜1週間程度で事業用の住所を手に入れ、すぐにビジネスをスタートできます。

- プライバシーの確保: 自宅住所を公開する必要がないため、安心して事業に専念できます。

最小限のリスクとコストで第一歩を踏み出したいと考える、すべての個人事業主やフリーランスにとって、バーチャルオフィスは最適な選択肢と言えるでしょう。

副業で事業を始める会社員

働き方改革や終身雇用制度の揺らぎを背景に、会社に勤めながら副業を始める人が増えています。しかし、副業には特有の悩みがあります。

- 会社に知られたくない: 自宅住所で法人登記したり、特定商取引法に基づく表記をしたりすると、本業の会社に副業が知られるリスクがあります。

- プライベートを守りたい: 本業の関係者や友人に、副業のために自宅住所を公開することには抵抗があるでしょう。

- 日中の電話対応が難しい: 会議や業務中に、副業に関する電話がかかってきても対応できません。

バーチャルオフィスは、これらの課題を見事に解決します。

- 住所の分離: 自宅とは別の事業用住所を持つことで、プライバシーを守り、会社に知られるリスクを低減できます。

- 電話秘書代行: 電話秘書サービスを利用すれば、日中の電話にもプロが会社名で応対してくれるため、ビジネスチャンスを逃さず、かつ本業に支障をきたしません。

本業に影響を与えることなく、こっそりと、しかし本格的に副業をスタートさせたい会社員にとって、バーチャルオフィスは心強い味方となります。

地方在住で都心の住所を使いたい事業者

地方には豊かな自然や独自の文化、低い生活コストといった多くの魅力があります。しかし、ビジネスの観点では、情報や人材、ビジネスチャンスが東京などの大都市に集中しているのも事実です。

- ビジネスチャンスの拡大: 地方に拠点を置きながら、東京や大阪の一等地の住所を名刺やウェブサイトに記載することで、全国、あるいは首都圏の顧客をターゲットにしたビジネスを展開しやすくなります。

- 信頼性の獲得: 「東京の会社」というだけで、取引上有利に働く場面は少なくありません。地方の事業者でも、都心の住所を持つことで、大手企業との取引や全国展開への足がかりを掴むことができます。

- コスト効率の良い拠点確保: 物理的に東京に支店を出すとなると莫大なコストがかかりますが、バーチャルオフィスなら月々数千円で「東京支店」の機能を持つことができます。郵便物や電話は地方の拠点に転送すれば問題ありません。

地方の強みを活かしつつ、都市のブランド力とビジネスチャンスを手に入れたいと考える地方在住の事業者にとって、バーチャルオフィスは最もコスト効率の良い戦略です。

自宅で仕事をしているがプライバシーを確保したい人

すでに自宅を事務所として事業を運営しているものの、プライバシーに関する不安や不便さを感じている事業者にも、バーチャルオフィスは有効です。

- ストーカーや不要な訪問のリスク: 特にウェブ上で顔や名前を出して活動しているクリエイターやコンサルタント、女性起業家にとって、自宅住所の公開は深刻なリスクを伴います。

- 公私の区別: 自宅に仕事の郵便物が届いたり、時には顧客が訪ねてきたりすることで、家族とのプライベートな時間が侵害されることがあります。

- 社会的信用の問題: 自宅住所、特にアパートやマンション名が記載されていると、ビジネスの規模が小さいと見なされ、信頼性の面で不利になることがあります。

これらの問題は、事業用の住所をバーチャルオフィスに移すことで一挙に解決できます。すでに運営している事業の住所変更や本店移転登記は手間がかかりますが、それ以上に、安心と信頼という大きなメリットを得られます。事業の成長に伴い、プライバシー保護と企業イメージの向上を図りたいと考えるすべての在宅ワーカーにおすすめです。

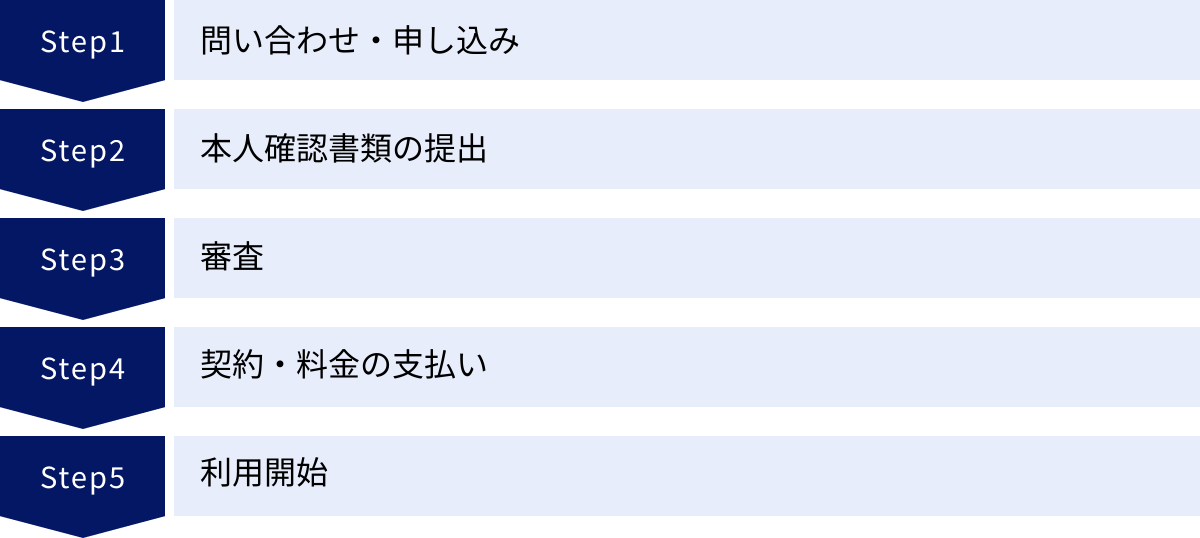

バーチャルオフィス契約から利用開始までの流れ

バーチャルオフィスの利用を思い立ってから、実際にサービスを使えるようになるまでの流れは非常にシンプルでスピーディーです。ここでは、一般的な契約プロセスを5つのステップに分けて解説します。

1. 問い合わせ・申し込み

まずは、利用したいバーチャルオフィスの公式サイトから申し込みを行います。多くのサービスでは、ウェブサイト上の申し込みフォームに必要な情報を入力するだけで手続きが完了します。

この段階で、主に以下の項目を選択・入力します。

- 利用プランの選択: 住所貸しのみのシンプルなプランか、郵便物転送や電話サービスが含まれるプランかなど、自分のビジネスに必要なサービス内容に応じたプランを選びます。

- オプションサービスの選択: 電話秘書代行、郵便物のスキャンサービス、社名プレートの設置など、必要に応じて追加のオプションを選択します。

- 契約者情報の入力: 氏名、住所、連絡先といった個人情報、法人の場合は会社名や代表者名などを入力します。

不明な点があれば、申し込み前に問い合わせフォームや電話で質問しておきましょう。料金体系やサービス内容について、納得した上で申し込むことが重要です。

2. 本人確認書類の提出

申し込み後、運営会社から本人確認書類の提出を求められます。これは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づいて、すべてのバーチャルオフィス事業者に義務付けられている手続きです。この法律は、架空名義での契約や法人の不正利用を防ぎ、サービスの信頼性を担保するために非常に重要です。

一般的に、以下のような書類の提出が必要となります。

- 個人の場合:

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- パスポート

- 健康保険証

- 住民票の写し など

(顔写真付きの身分証明書が求められることが多いです)

- 法人の場合:

- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

- 印鑑登録証明書

- 代表者の本人確認書類

提出方法は、書類をスキャンまたは撮影したデータをウェブ上のアップロードフォームから送信したり、メールに添付したりするのが一般的です。

3. 審査

提出された申込情報と本人確認書類を基に、バーチャルオフィスの運営会社による審査が行われます。この審査は、サービスの健全性を保つために不可欠なプロセスです。

審査の主なチェックポイントは以下の通りです。

- 申込内容の真実性: 提出された情報に虚偽がないか。

- 事業内容の適法性: 公序良俗に反する事業や、法令でバーチャルオフィスの利用が認められていない事業でないか。

- 反社会的勢力との関わり: 申込者が反社会的勢力に該当しないか、または関係がないか。

通常、審査は1営業日〜数営業日で完了します。問題がなければ、審査通過の連絡がメールなどで届きます。

4. 契約・料金の支払い

審査を通過したら、正式な契約手続きと初期費用の支払いに進みます。

- 契約手続き: オンライン上で電子契約を結ぶか、郵送されてきた契約書に署名・捺印して返送します。契約内容はしっかりと確認しましょう。

- 料金の支払い:

- 初期費用: 入会金、保証金など。

- 初月(または初年度)の月額料金: 多くのサービスでは、最初の数ヶ月分や1年分を前払いで支払います。

支払い方法は、クレジットカード決済や銀行振込が一般的です。支払いが確認されると、契約は正式に成立します。

5. 利用開始

契約と支払いが完了すると、いよいよバーチャルオフィスの利用がスタートします。運営会社から、利用可能となった住所情報、設置された場合は電話番号やFAX番号などが通知されます。

この瞬間から、あなたはレンタルした住所を自社の公式住所として、名刺やウェブサイトに記載し、ビジネス活動に活用できます。法人登記を行う場合は、この住所を使って法務局で手続きを進めます。郵便物転送や電話サービスも、契約内容に従って利用可能になります。

このように、バーチャルオフィスは、物理的なオフィスの契約に比べてはるかに簡単かつ迅速に利用を開始できるのが大きな利点です。

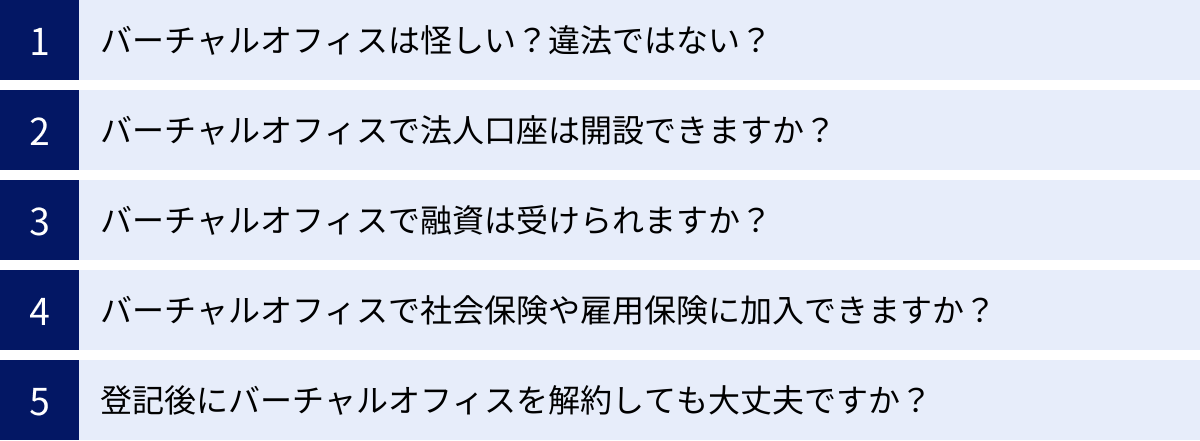

バーチャルオフィスに関するよくある質問

バーチャルオフィスを初めて利用する際には、多くの疑問や不安が浮かぶことでしょう。ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

バーチャルオフィスは怪しい?違法ではない?

結論から言うと、バーチャルオフィスというサービス自体は完全に合法であり、何ら怪しいものではありません。

このサービスは、前述の「犯罪収益移転防止法」という法律に則って運営されています。この法律により、運営会社は契約者に対して厳格な本人確認を行うことが義務付けられています。これにより、身元不明の人物や法人がサービスを悪用することを防ぎ、信頼性を担保しています。

「怪しい」というイメージが一部で持たれる背景には、過去に詐欺などの犯罪行為にバーチャルオフィスの住所が悪用されたケースがあったためです。しかし、これは包丁が料理にも使えれば、犯罪にも使えてしまうのと同じ理屈です。真っ当な目的で事業を運営する上で、バーチャルオフィスの利用は法的に何の問題もありません。

むしろ、信頼できる運営会社が提供するバーチャルオフィスは、厳格な審査を経た事業者のみが利用できる、クリーンなビジネスインフラであると言えます。

バーチャルオフィスで法人口座は開設できますか?

はい、開設することは可能です。しかし、金融機関の審査が厳しくなっているため、以前よりハードルが上がっているのは事実です。

「デメリットと注意点」の章でも触れた通り、金融機関は事業の実態を重視します。バーチャルオフィスは物理的な拠点がないため、事業の実態が掴みにくいと判断され、審査で不利になることがあります。

ただし、以下の点をしっかり準備すれば、口座開設の可能性は十分にあります。

- 事業の実態を証明する資料を準備する: 具体的な事業計画書、事業内容がわかるウェブサイト、取引先との契約書や請求書の控えなど。

- 固定電話番号を取得する: 携帯電話だけでなく、市外局番付きの固定電話番号があると信用度が上がります。

- 複数の金融機関にアプローチする: メガバンクだけでなく、ネット銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫など、複数の選択肢を検討しましょう。特にネット銀行は、バーチャルオフィスの利用に比較的寛容な傾向があります。

「バーチャルオフィスだから即NG」というわけではなく、あくまで総合的な判断となります。事業への熱意と計画性をしっかりと示すことが重要です。

バーチャルオフィスで融資は受けられますか?

はい、バーチャルオフィスを利用していること自体が、融資を受けられない直接的な理由になることは基本的にありません。

日本政策金融公庫などの公的金融機関や、制度融資の審査で最も重視されるのは、事業計画の妥当性、事業の将来性、そして経営者の返済能力です。オフィスの形態が賃貸かバーチャルかということよりも、その事業がしっかりと利益を生み出し、借入金を返済できる見込みがあるかどうかが判断の核心となります。

ただし、面談の際には、なぜバーチャルオフィスを選んだのか(コスト削減のため、働き方の柔軟性のため、など)を合理的に説明できるようにしておくことが望ましいでしょう。説得力のある事業計画書を作成し、事業内容を自信を持って説明できれば、事務所の形態が大きな障害になることは考えにくいです。

バーチャルオフィスで社会保険や雇用保険に加入できますか?

はい、法人として登記しており、従業員を雇用するなど加入要件を満たしていれば、バーチャルオフィスの住所で社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険に加入することは可能です。

社会保険や雇用保険の加入手続きは、法人の本店所在地を管轄する年金事務所やハローワークで行います。バーチャルオフィスの住所で法人登記をしていれば、その住所が手続き上の所在地となります。

手続きの際に、事業の実態を確認するために賃貸借契約書の提出などを求められる場合がありますが、その際はバーチャルオフィスの利用契約書を提示すれば問題ありません。

登記後にバーチャルオフィスを解約しても大丈夫ですか?

バーチャルオフィスを解約すること自体は可能ですが、その住所で法人登記をしている場合は、必ず法務局で「本店移転登記」の手続きを行わなければなりません。

会社の所在地は登記事項であり、法律で公示することが義務付けられています。登記された住所と実際の事業所の所在地が異なる状態を放置することは、「登記懈怠(とうきけたい)」という法律違反にあたります。これを放置すると、代表者個人に100万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。

バーチャルオフィスを解約するということは、その住所を使用する権利がなくなるということです。したがって、解約と同時に、新しい本店所在地(例えば、別のバーチャルオフィスや自宅など)への移転登記を速やかに行う必要があります。「解約だけして登記はそのまま」という状態は絶対に避けてください。