働き方の多様化が進む現代において、自宅をオフィスとして活用する「SOHO(ソーホー)」というワークスタイルが注目を集めています。通勤時間から解放され、柔軟な働き方を実現できるSOHOは、フリーランスや個人事業主、スタートアップ企業にとって魅力的な選択肢です。

しかし、いざSOHOを始めようと思っても、「普通の賃貸物件で事業を始めても良いのだろうか?」「事務所可物件とは何が違うの?」「物件探しはどうすればいい?」といった疑問や不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

SOHO向けの物件探しは、一般的な住居探しとは異なる知識と注意点が必要です。安易に物件を決めてしまうと、後々貸主とのトラブルに発展したり、事業運営に支障をきたしたりする可能性も少なくありません。

この記事では、SOHOという働き方の基礎知識から、混同されがちな「事務所可物件」との明確な違い、SOHO賃貸で働くメリット・デメリット、そして具体的な物件の探し方から契約時の注意点まで、網羅的に詳しく解説します。

これからSOHOを始めたいと考えている方はもちろん、すでに始めているけれど現在の仕事環境に課題を感じている方にも、役立つ情報が満載です。この記事を読めば、SOHO賃貸に関するあらゆる疑問が解消され、ご自身の事業に最適なワークスペースを見つけるための確かな知識が身につくでしょう。

目次

SOHOとは?

SOHOという言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な意味や、類似する「テレワーク」との違いを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。まずは、SOHOの基本的な定義と、現代におけるその位置づけについて深く掘り下げていきましょう。

SOHOの意味

SOHOとは、「Small Office/Home Office(スモールオフィス・ホームオフィス)」の頭文字を取った略語です。文字通り、小さなオフィスや自宅を事業所として仕事をする働き方、またはその事業所自体を指します。

この言葉が使われ始めたのは1980年代のアメリカとされており、パソコンと通信技術の発展がその背景にあります。当初は、大企業を退職した個人が、自宅の書斎などで専門的なスキルを活かして独立するようなケースを指すことが多かったようです。

現代の日本におけるSOHOは、より広範な意味合いで使われています。主に、個人事業主(フリーランス)や、従業員が数名程度のごく小規模な法人が、居住用の物件をオフィスとして活用するワークスタイルを指すのが一般的です。重要なのは、単に「家で仕事をする」というだけでなく、そこが「事業の拠点」であるという点です。

SOHOで営まれる事業は、Webデザイン、ライティング、プログラミング、コンサルティングなど、主にパソコンとインターネット環境があれば成立する、いわゆるナレッジワークが中心です。これらの業種は、大規模な設備や頻繁な来客を必要としないため、住居兼事務所という形態と非常に相性が良いのです。

働き方の多様化やクラウドサービスの普及、そして近年の社会情勢の変化などが追い風となり、企業に属さずとも個人が価値を提供しやすい環境が整ったことで、SOHOはますます身近な選択肢となっています。自分の裁量で仕事を進め、ライフスタイルに合わせた働き方を実現できるSOHOは、新しい時代のスタンダードな働き方の一つと言えるでしょう。

SOHOとテレワーク(在宅勤務)の違い

SOHOと非常によく似た言葉に「テレワーク(在宅勤務)」があります。どちらも「自宅で仕事をする」という点では共通していますが、その本質的な意味合いや立場は大きく異なります。この違いを理解することは、SOHO向けの物件探しにおいても非常に重要です。

| 項目 | SOHO | テレワーク(在宅勤務) |

|---|---|---|

| 主な担い手 | 個人事業主、フリーランス、小規模法人の経営者 | 企業の従業員(会社員) |

| 契約形態 | クライアントとの業務委託契約や請負契約が中心 | 勤務先企業との雇用契約 |

| 働く場所の位置づけ | 事業の拠点(自宅兼事務所) | 勤務場所の選択肢の一つ(自宅) |

| 指示系統 | 存在しない(自己の裁量で業務を遂行) | 勤務先企業の上司などからの指示を受ける |

| 経費の扱い | 家賃や光熱費の一部を事業経費として計上可能 | 原則として経費計上は不可(会社から手当が支給される場合がある) |

| 社会的立場 | 事業主 | 労働者(被雇用者) |

最も大きな違いは、「誰に雇われているか」という点です。

テレワーク(在宅勤務)は、あくまで企業に雇用されている従業員が、オフィスの代わりに自宅で働く勤務形態を指します。会社との間には「雇用契約」があり、会社の指揮命令下で業務を遂行します。働く場所は自宅ですが、法的な位置づけは会社のオフィスで働くのと変わりません。したがって、自宅の家賃や光熱費を自身の経費として確定申告することは、原則としてできません。

一方、SOHOは、個人事業主やフリーランスが、独立した事業者として自宅兼事務所で事業を営む働き方です。特定の企業に雇用されているわけではなく、クライアントとは「業務委託契約」や「請負契約」を結びます。SOHO事業者にとって自宅は、単なる作業場所ではなく、事業活動を行うための「拠点」です。そのため、事業に使っている部分の家賃や水道光熱費、通信費などを「事業経費」として計上し、所得から差し引くことで節税ができます。

賃貸物件を探す際、この違いは貸主(大家さん)にとっても重要な判断材料となります。単なる会社員のテレワークであれば、不特定多数の人の出入りは想定されず、住居の利用形態は通常の入居者と大きくは変わりません。しかし、SOHOの場合は、取引先との打ち合わせで来客があったり、郵便物や宅配便の量が増えたりと、事業活動に伴う影響が考えられます。

そのため、「テレワークでの利用はOKだが、SOHO(事業目的)での利用はNG」とする物件も少なくありません。物件を探す際には、自分がどちらの形態で家を使いたいのかを明確にし、不動産会社や貸主に正しく伝えることが、後のトラブルを避けるための第一歩となります。

SOHO可物件と事務所可物件の主な違い

SOHO向けの物件を探し始めると、「SOHO可」の他に「事務所可」「店舗可」といった条件を目にすることがあります。これらは似ているようで、契約内容や利用条件、費用面で大きな違いがあります。特に「SOHO可」と「事務所可」の違いを正しく理解しておくことは、最適な物件選びのために不可欠です。

この二つの物件タイプの違いを、利用目的、契約の種類、費用の観点から詳しく見ていきましょう。

| 項目 | SOHO可物件 | 事務所可物件 |

|---|---|---|

| 利用目的 | 居住が主、事業利用が従 | 事業利用が主 |

| 契約の種類 | 居住用賃貸借契約(事業利用の特約付き) | 事業用(店舗・事務所)賃貸借契約 |

| 家賃への消費税 | 非課税 | 課税 |

| 主な設備 | キッチン、浴室、トイレなど生活に必要な設備が完備 | トイレ、給湯室程度で、生活設備はないことが多い |

| 借主保護 | 借地借家法による手厚い保護がある | 借地借家法の適用が一部除外され、保護が弱い |

| 看板・表札 | 制限が多く、不可の場合が多い | 設置可能な場合が多い |

| 法人登記 | 不可の場合が多い | 可能な場合が多い |

利用目的(住居メインか事務所メインか)

最も根本的な違いは、物件を「何のために借りるか」という利用目的の主従関係にあります。

SOHO可物件は、あくまで「住居」であることが大前提です。生活の拠点として住むことをメインとし、その一部を事業スペースとして使うことを貸主が「特別に許可」している物件を指します。多くの場合、マンションやアパートの一室であり、外から見れば普通の住居と何ら変わりありません。そのため、不特定多数の人の出入りや、大きな音、強い匂いが発生するような事業での利用は基本的に認められません。あくまで、居住者の生活の延長線上で、他の入居者に迷惑をかけない範囲での事業活動が想定されています。

一方、事務所可物件は、事業を営むことをメインの目的として貸し出されています。住むことは想定されていないか、あるいは「寝泊まり程度なら可能」といった付随的な扱いです。オフィスビルの一室などが典型例で、事業活動を行うことが前提のため、ある程度の来客や業務に伴う人の出入りは許容されます。その代わり、キッチンや浴室といった生活に不可欠な設備は備わっていないことがほとんどです。

この利用目的の違いが、後述する契約の種類や費用の違いに直結してきます。自分が始めたい事業が、住環境を維持しながら行えるものなのか、それとも本格的な事業拠点が必要なのかを考え、どちらのタイプの物件が適しているかを見極めることが重要です。

契約の種類(居住用契約か事業用契約か)

利用目的の違いは、契約の種類にも明確に表れます。これは法的な側面や借主の権利にも関わる、非常に重要なポイントです。

SOHO可物件で交わされるのは、原則として「居住用賃貸借契約」です。通常の住まいを借りる時と同じ契約形態であり、その上で「事業目的での使用を一部許可する」といった内容の特約条項が追加されるのが一般的です。居住用契約は「借地借家法」という法律によって、借主(入居者)が手厚く保護されています。例えば、貸主側から正当な事由なく契約の更新を拒絶したり、一方的に立ち退きを要求したりすることは困難です。

これに対し、事務所可物件で交わされるのは「事業用賃貸借契約」(店舗・事務所契約などとも呼ばれます)です。この契約は、事業者間の取引と見なされるため、居住用契約に比べて借地借家法による借主保護が限定的です。契約内容によっては、貸主の都合で更新ができなかったり、より厳しい条件が課されたりする可能性があります。契約の自由度が高い分、契約書の内容を隅々まで確認し、不利な条項がないかを慎重にチェックする必要があります。

この契約形態の違いは、トラブルが発生した際の拠り所となるため、自分がどちらの契約を結ぼうとしているのかを正確に把握しておくことが不可欠です。

消費税や設備の有無

日々のコストや利便性に直結するのが、消費税の有無と設備の充実度です。

まず、費用面での最も大きな違いは家賃に対する消費税です。居住用物件の家賃(住居として貸し付けた場合)は非課税と定められています。したがって、居住用契約を結ぶSOHO可物件の家賃には、消費税がかかりません。

しかし、事務所や店舗など、事業用として物件を貸し付けた場合の家賃は課税対象となります。つまり、事業用契約を結ぶ事務所可物件の家賃には、消費税(2024年現在10%)が上乗せされます。例えば、家賃15万円の物件でも、SOHO可(居住用)なら支払いは15万円ですが、事務所可(事業用)なら16万5千円となり、月々の負担額が大きく変わってきます。

次に、設備の有無です。前述の通り、SOHO可物件は住居がベースなので、キッチンや浴室、洗面台、クローゼットといった生活に必要な設備がひと通り揃っています。仕事が終わればすぐに料理をしたり、お風呂に入ったりできるため、生活と仕事をシームレスにつなげることができます。

一方、事務所可物件は仕事をするための空間なので、生活設備は基本的にありません。トイレや簡単な給湯スペース程度はあっても、キッチンや浴室はないのが普通です。そのため、事務所可物件で寝泊まりしながら働くようなスタイルを考えている場合は、生活面で大きな不便を強いられる可能性があります。

これらの違いを総合的に判断し、「コストを抑え、生活の利便性も重視したい」のであればSOHO可物件、「来客対応や法人登記など、事業拠点としての機能を優先したい」のであれば事務所可物件が、それぞれ有力な選択肢となるでしょう。

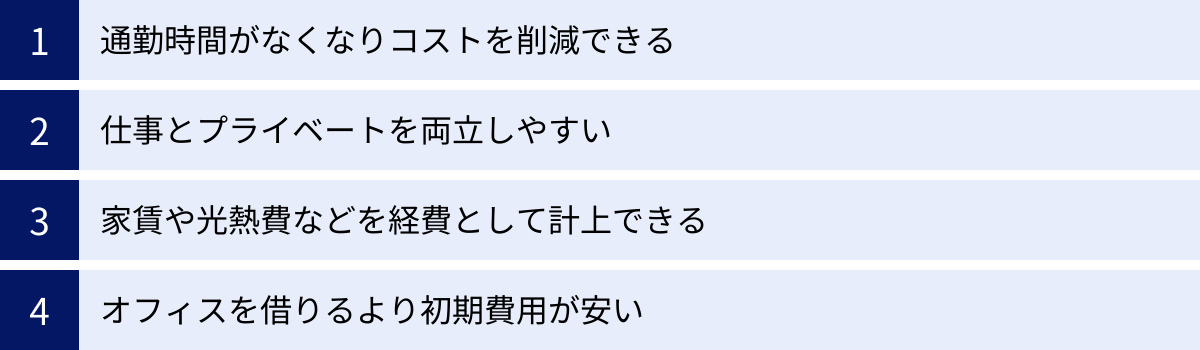

SOHO賃貸で働く4つのメリット

SOHOという働き方、そしてSOHO賃貸という選択には、従来のオフィスワークにはない数多くのメリットが存在します。ここでは、特に大きなメリットとして4つのポイントを挙げ、それぞれを詳しく解説します。

① 通勤時間がなくなりコストを削減できる

SOHOの最も分かりやすく、そして強力なメリットは「通勤からの解放」です。総務省統計局の調査(令和3年社会生活基本調査)によると、日本全国の通勤・通学者の平均時間は1日あたり1時間19分にものぼります。この時間を丸ごとゼロにできるインパクトは計り知れません。

参照:総務省統計局「令和3年社会生活基本調査」

まず、可処分時間の大幅な増加が挙げられます。往復で1時間半かかっていたとすれば、1ヶ月(20日勤務)で30時間、年間で360時間もの時間が生まれます。この時間を仕事に充てて収入を増やすことも、スキルアップのための学習に使うことも、趣味や家族との時間に使うことも自由です。心身のゆとりが生まれ、ワークライフバランスの質を大きく向上させることができます。

次に、精神的・肉体的ストレスの軽減です。満員電車のぎゅうぎゅう詰めや、交通渋滞のイライラ、悪天候時の移動の苦労といった、通勤に伴うあらゆるストレスから解放されます。通勤だけで疲弊し、仕事のパフォーマンスが落ちてしまうという経験をしたことがある人も多いでしょう。SOHOであれば、朝起きてすぐにリラックスした状態で仕事に取りかかることができ、生産性の向上が期待できます。

さらに、直接的なコスト削減効果も無視できません。

- 交通費: 定期代やガソリン代、駐車場代が一切不要になります。

- 外食費: 毎日のランチを外食やコンビニで済ませていた場合、自炊に切り替えることで食費を大幅に節約できます。

- 衣服代・交際費: スーツやオフィスカジュアルな服を揃える必要がなくなり、仕事終わりの飲み会といった交際費も減らせます。

これらの時間的、精神的、金銭的なメリットは、SOHOを選ぶ大きな動機となるでしょう。

② 仕事とプライベートを両立しやすい

自宅が仕事場であるSOHOは、仕事とプライベートの時間を柔軟に組み合わせやすいという大きな利点があります。固定された勤務時間に縛られるオフィスワークとは異なり、自分の裁量で一日のスケジュールを組み立てることが可能です。

例えば、子育てや介護との両立において、SOHOは大きな力を発揮します。子供の急な発熱や学校行事、親の通院の付き添いなど、突発的な事態にも対応しやすくなります。仕事の合間に家事を済ませたり、夕食の準備をしたり、子供の帰宅を出迎えたりすることも可能です。オフィス勤務では「仕事を中断して早退する」必要があった場面でも、SOHOなら「一時的に仕事を中断し、後で再開する」という柔軟な対応ができます。

また、自分自身のライフスタイルに合わせた働き方も実現できます。朝型の人は早朝に集中して仕事をし、午後はプライベートな時間に充てる。夜型の人は、昼間はゆっくり過ごし、夜間に集中して作業を進める。中抜けして役所の手続きを済ませたり、平日の空いている時間にジムや買い物に行ったりすることも自由です。

このように、自分の生産性が最も高まる時間帯に働き、プライベートの用事も効率的にこなせることは、生活全体の満足度を高める上で非常に大きなメリットです。ただし、このメリットは裏を返せば「公私の区別がつきにくい」というデメリットにもつながるため、後述するような自己管理の工夫が重要になります。

③ 家賃や光熱費などを経費として計上できる

個人事業主や法人としてSOHOで働く場合、事業に関連する支出を経費として計上できる点は、経済的に非常に大きなメリットです。会社員の給与所得とは異なり、事業所得は「収入 − 経費」で計算されるため、適切に経費を計上することで課税対象となる所得を圧縮し、結果として所得税や住民税の節税につながります。

SOHOにおいて特徴的なのが、家賃や水道光熱費といった、生活費と事業費が混在する費用の一部を経費にできる「家事按分(かじあんぶん)」という考え方です。

具体的に経費計上できる可能性のある費用には、以下のようなものがあります。

- 地代家賃: 家賃、共益費、管理費など

- 水道光熱費: 電気代、ガス代、水道代

- 通信費: インターネット回線費用、スマートフォンの利用料金

- 消耗品費: 文房具、プリンターのインク、コピー用紙など

- 新聞図書費: 仕事に関連する書籍や資料代

これらの費用を全額経費にすることはできません。あくまで「事業で使った分」だけを経費として計上します。その割合を算出するのが家事按分です。按分の方法に厳密なルールはありませんが、税務署に対して客観的かつ合理的に説明できる基準を用いる必要があります。

一般的な按分基準としては、以下のようなものが挙げられます。

- 床面積基準: 自宅全体の床面積のうち、仕事専用スペースが占める割合で按分する。(例:全体の面積が50㎡で、仕事部屋が10㎡なら、家賃の20%を経費とする)

- 時間基準: 1日のうち、仕事をしている時間の割合で按分する。電気代や通信費などはこちらが適している場合があります。(例:1日8時間仕事をする場合、8時間/24時間で約33%を経費とする)

例えば、家賃15万円の物件で、仕事部屋が全体の25%を占める場合、15万円 × 25% = 37,500円を毎月経費として計上できます。年間では45万円もの経費となり、これは大きな節税効果を生み出します。

オフィスを別途借りれば家賃を全額経費にできますが、SOHOなら住居費とオフィス賃料を一本化しつつ、その一部を経費にできるため、トータルの支出を抑えながら税制上のメリットも受けられるのです。

④ オフィスを借りるより初期費用が安い

事業を始めるにあたって、大きなハードルとなるのが初期費用です。特に、都心部でオフィスを借りるとなると、莫大なコストがかかります。SOHO賃貸は、この開業時の初期費用を劇的に抑えられるという、スタートアップ期の事業者にとって非常に大きなメリットがあります。

一般的な事業用オフィスを借りる場合の初期費用は、以下のような項目で構成されます。

- 保証金(敷金): 家賃の6ヶ月〜12ヶ月分が相場。居住用物件の敷金(1〜2ヶ月分)とは桁が違います。

- 礼金: 家賃の1〜2ヶ月分。

- 仲介手数料: 家賃の1ヶ月分+消費税。

- 前家賃: 入居する月の家賃。

- 火災保険料:

- 内装工事費・オフィス家具購入費:

家賃30万円の小規模オフィスを借りる場合、保証金だけで180万円〜360万円にもなり、総額で数百万円の初期費用が必要になることも珍しくありません。

一方、SOHO賃貸の場合は、居住用物件を借りる際の初期費用とほぼ同等で済みます。

- 敷金: 家賃の1〜2ヶ月分。

- 礼金: 家賃の0〜2ヶ月分。

- 仲介手数料: 家賃の1ヶ月分+消費税。

- 前家賃:

- 火災保険料・鍵交換費用など:

家賃15万円のSOHO可物件であれば、初期費用は高くても家賃の5〜6ヶ月分程度、つまり75万円〜90万円程度に収まることが多く、オフィスを借りる場合と比較して初期投資を数分の一に圧縮できます。

この初期費用の差は、事業の立ち上げ期において非常に重要です。抑えられた資金を、事業の運転資金やマーケティング費用、設備投資などに回すことができ、よりスムーズな事業スタートを切ることが可能になります。

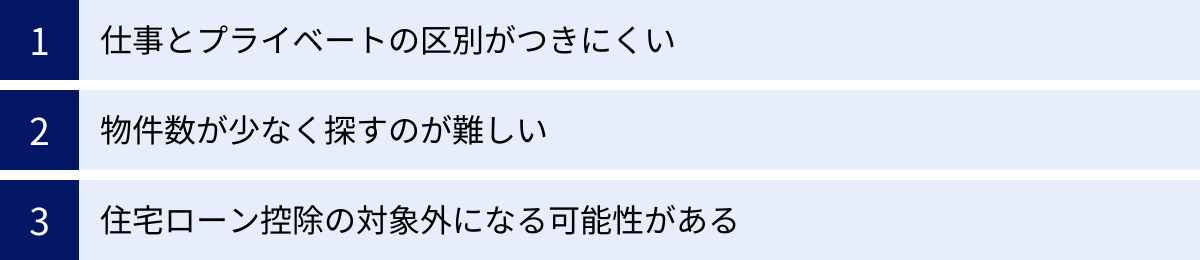

SOHO賃貸で働く3つのデメリット

SOHOには多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットや注意すべき点も存在します。メリットだけに目を向けるのではなく、デメリットも正しく理解し、事前に対策を考えておくことが、SOHOでの成功の鍵となります。

① 仕事とプライベートの区別がつきにくい

SOHOの最大のメリットである「時間と場所の自由さ」は、同時に最大のデメリットにもなり得ます。生活空間と仕事空間が同じ場所にあるため、意識的にメリハリをつけないと、仕事とプライベートの境界線が曖昧になってしまうのです。

この問題は、さまざまな形で現れます。

- 長時間労働の常態化: 「いつでも仕事ができる」環境は、「いつでも仕事をしてしまう」環境につながりがちです。明確な終業時間を設けずにいると、夜遅くまで、あるいは休日までだらだらと仕事を続けてしまい、結果的に過労に陥る可能性があります。

- 集中力の低下: 自宅には、テレビや漫画、ベッド、家族の存在など、仕事の集中を妨げる誘惑がたくさんあります。自己管理能力が低いと、つい休憩が多くなったり、仕事以外のことに気を取られたりして、生産性が著しく低下する恐れがあります。

- 精神的な切り替えの難しさ: 仕事が終わっても、物理的に職場から離れるわけではないため、頭が仕事モードから切り替わらず、リラックスできないことがあります。常に仕事のことが頭から離れず、精神的なストレスが蓄積してしまうケースも少なくありません。

このデメリットを克服するためには、自分自身で厳格なルールを設けることが不可欠です。

- 始業時間と終業時間を決め、それを遵守する。

- 仕事専用のスペースを作り、そこ以外では仕事をしない。

- 仕事用の服装に着替えるなど、仕事モードに入るための儀式を作る。

- 定期的に休憩を取り、意識的に仕事から離れる時間を作る。

SOHOで高いパフォーマンスを維持するためには、企業が提供してくれていた「働くための環境」や「時間管理の仕組み」を、すべて自分で構築する必要があるのです。

② 物件数が少なく探すのが難しい

いざSOHOを始めようと物件を探し始めると、多くの人が直面するのが「SOHO可物件の少なさ」という現実です。一般的な居住用賃貸物件に比べ、SOHOとしての利用を許可している物件の数は圧倒的に少ないのが実情です。

なぜSOHO可物件は少ないのでしょうか。その理由は、貸主(大家さん)側の懸念にあります。

- セキュリティへの不安: 不特定多数の来客があると、オートロックなどのセキュリティが無意味になり、他の入居者からクレームが入る可能性があります。

- 騒音・振動の問題: 業種によっては、日中の作業音や話し声が他の入居者の迷惑になることがあります。特に在宅勤務をしている他の入居者にとっては、隣の部屋からの騒音が大きなストレスになり得ます。

- 建物の損耗: 事業で利用すると、人の出入りや荷物の搬入出が増え、床や壁、共用部分が通常よりも早く傷むのではないかという懸念があります。

- トラブル時の責任問題: SOHO利用者が起こしたトラブル(情報漏洩、顧客との金銭トラブルなど)が、建物全体の評判を落とすリスクを恐れる貸主もいます。

これらの理由から、多くの貸主はトラブルを未然に防ぐため、最初から「事業利用は一切不可」としているのです。

そのため、SOHO希望者は、限られた選択肢の中から理想の物件を見つけ出さなければなりません。不動産ポータルサイトで検索しても、希望エリアでは数件しかヒットしない、あるいは全く見つからないということも珍しくありません。根気強い情報収集と、後述するような探し方の工夫が求められます。

③ 住宅ローン控除の対象外になる可能性がある

これは賃貸ではなく、将来的に「持ち家でSOHOをしたい」と考えている人にとって重要なデメリットです。住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の要件を満たすと「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」という税金の還付制度を利用できます。

この住宅ローン控除の適用要件の一つに、「家屋の床面積の2分の1以上が、もっぱら自己の居住の用に供するものであること」という規定があります。つまり、家の半分以上を事業用として使っている場合、住宅ローン控除は一切適用されなくなってしまうのです。

参照:国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」

例えば、床面積の40%を事業用スペースとして使っている場合は控除の対象となりますが、その場合でも控除額は居住用部分の割合に応じて減額されます。もし事業が拡大し、事業用スペースの割合が50%を超えてしまうと、その年から控除が受けられなくなります。

また、店舗併用住宅などで、事業用部分と居住用部分が明確に分かれている場合、事業用部分に対応するローン残高は、そもそも控除の対象外です。

賃貸のSOHOからステップアップして、いずれは自宅兼事務所の購入を、と考えている方は、この税制上の制約を念頭に置いておく必要があります。事業の規模と居住スペースのバランスを慎重に検討しないと、大きな節税メリットを失うことになりかねません。

SOHO賃貸物件の探し方

「SOHO可物件は数が少ない」というデメリットを乗り越え、理想のワークスペースを見つけるためには、効率的な探し方を知っておくことが重要です。主な探し方として、「不動産ポータルサイト」と「不動産会社への直接相談」の2つのアプローチがあります。

不動産ポータルサイトで探す

最も手軽で一般的な方法が、インターネットの不動産ポータルサイトを利用することです。多くの物件情報が集約されており、自宅にいながら効率的に情報を収集できます。

「SOHO可」「事務所利用可」の条件で絞り込む

ほとんどのポータルサイトには、物件の利用用途を絞り込むための検索機能が備わっています。

- まず、希望のエリア、家賃、間取りといった基本的な条件を入力します。

- 次に、「こだわり条件」「詳細条件」といった項目を開き、「SOHO可(相談)」「事務所利用可」といったチェックボックスを探して選択します。サイトによっては「SOHO・事務所」という一つのカテゴリになっている場合もあります。

- この条件で検索をかけると、事業利用が許可されている、あるいは相談可能な物件だけをリストアップできます。

ただし、ここで注意が必要です。「事務所利用可」でヒットする物件には、前述した「事業用契約」を前提とする本格的なオフィス物件も多く含まれます。住居としての利用を考えている場合は、以下の点を確認してSOHO向けの物件かを見極めましょう。

- 家賃に消費税が課税されていないか: 課税されていれば事業用物件の可能性が高いです。

- 間取りや写真で、キッチンや浴室などの居住用設備があるか: 設備がなければ事務所専用物件です。

- 物件種別が「マンション」「アパート」になっているか: 「ビル」となっている場合は事務所の可能性が高いです。

「SOHO可」という条件は非常に数が限られるため、少し視野を広げて「事務所利用可」の物件もチェックし、その中から居住もできそうな物件を探し出すというアプローチも有効です。気になる物件が見つかったら、不動産会社に「SOHOとしての利用を検討しているが、居住用の設備は整っているか、契約形態はどうなるか」を問い合わせてみましょう。

おすすめの不動産ポータルサイト3選

SOHO・事務所可物件を探す際に、特に情報量が多く使いやすい代表的なポータルサイトを3つ紹介します。

- SUUMO(スーモ)

- リクルートが運営する、業界最大級の物件掲載数を誇るサイトです。圧倒的な情報量が魅力で、地方都市の物件も比較的見つけやすい傾向にあります。

- 「SOHO向け」という特集ページが組まれることもあり、「SOHO可」「事務所可」の絞り込み条件も分かりやすく設定されています。まずはSUUMOで全体的な物件数や相場感を把握するのがおすすめです。

- 参照:株式会社リクルート SUUMO公式サイト

- HOME’S(ホームズ)

- LIFULLが運営する大手ポータルサイトです。SUUMOと並ぶ豊富な物件数を持ち、独自の検索機能やコンテンツが充実しています。

- 「事業用物件」の専門ページがあり、その中で「SOHO」というカテゴリで物件を探すことも可能です。「こだわり条件」からも「SOHO相談」を選択できます。UI(ユーザーインターフェース)が洗練されており、直感的に操作しやすいのも特徴です。

- 参照:株式会社LIFULL LIFULL HOME’S公式サイト

- at home(アットホーム)

- 全国の不動産会社が加盟する情報ネットワークを基盤としており、特に地域に密着した不動産会社の物件情報が豊富なことで知られています。

- 大手2サイトには掲載されていない、掘り出し物の物件が見つかる可能性があります。「貸店舗・貸事務所」の検索メニューの中に、「SOHO」という特徴で絞り込む機能があります。地域密着型の不動産会社とのつながりを作りたい場合に有効なサイトです。

- 参照:アットホーム株式会社 at home公式サイト

これらのサイトを複数活用し、アラート機能(新着物件の通知)を設定しておくことで、希少なSOHO可物件を見逃さずにキャッチできる可能性が高まります。

不動産会社に直接相談する

ポータルサイトで希望の物件が見つからない場合や、より専門的なサポートを求めたい場合は、不動産会社に直接相談する方法が非常に有効です。

特に、「SOHO・事務所向け物件」を専門的に扱っている不動産会社や、そうした物件に強い担当者がいる会社にアプローチするのがポイントです。彼らは、SOHOを希望する借主のニーズと、それを許可する貸主の条件の両方を熟知しています。

不動産会社に直接相談するメリットは以下の通りです。

- 未公開物件の紹介: Webサイトには掲載されていない、いわゆる「未公開物件」の情報を得られる可能性があります。条件の良い物件は、ネットに公開される前に優良な顧客へ優先的に紹介されることがあるためです。

- 貸主との条件交渉: SOHO利用を明確に許可していない物件でも、「この事業内容なら問題ないだろう」と不動産会社が判断した場合、貸主側に交渉してくれることがあります。事業内容の伝え方や、貸主が安心するような情報の提供方法など、プロのノウハウを借りることができます。

- 専門的なアドバイス: 契約時の注意点や、特定の業種に適した物件の提案など、ポータルサイトでは得られない専門的なアドバイスを受けられます。

相談に行く際は、自身の事業内容を具体的に説明できる資料(簡単な事業計画書やポートフォリオなど)を持参すると、話がスムーズに進みます。来客の頻度、想定される騒音の有無、法人登記の希望など、物件に求める条件を明確に伝えておくことで、不動産会社も的確な物件を提案しやすくなります。

「SOHO可物件は少ない」という現実を前提に、ポータルサイトでの自主的な情報収集と、不動産会社への積極的なアプローチを両輪で進めることが、理想のSOHO賃貸を見つけるための最善策と言えるでしょう。

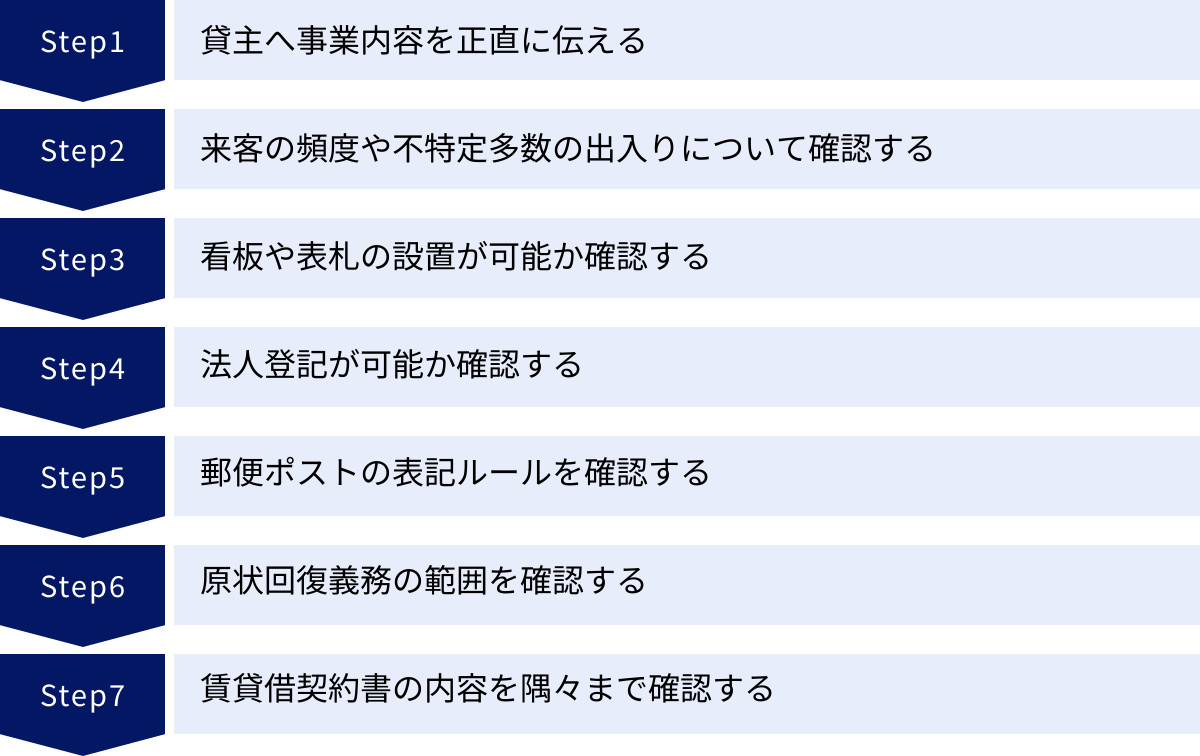

SOHO賃貸を契約する際の7つの注意点

理想のSOHO物件が見つかっても、安心して契約に進むのはまだ早いです。SOHO利用は、通常の居住利用とは異なる特殊な契約条件が伴うため、後々のトラブルを避けるために、契約前に必ず確認すべき重要なポイントがいくつかあります。ここでは、特に注意したい7つの項目を解説します。

① 貸主へ事業内容を正直に伝える

これは最も基本的かつ重要な注意点です。「どうせバレないだろう」と安易に考え、居住用として契約した物件で無断で事業を始めるのは絶対にやめましょう。これは明確な契約違反(用法違反)にあたり、発覚した場合は契約を解除され、即時退去を求められる可能性があります。

契約前の審査や、不動産会社との面談の際には、どのような事業を行うのかを正直かつ具体的に伝えることが不可欠です。

- 業種:(例:Webデザイナー、ライター、ITコンサルタントなど)

- 業務内容:(例:主にPCを使ったデスクワークで、騒音や匂いは発生しない)

- 来客の有無と頻度:(例:来客は基本的にない。月に1〜2回、取引先との打ち合わせで1〜2名が短時間訪問する可能性がある、など)

- 従業員の有無:(例:自分一人で業務を行う)

貸主が懸念するのは、前述の通り「不特定多数の出入り」「騒音」「建物の損耗」などです。これらの懸念を払拭できるよう、自分の事業が他の入居者や建物に迷惑をかけないクリーンなものであることを、丁寧に説明しましょう。誠実な態度は、貸主の信頼を得る上でも非常に重要です。

② 来客の頻度や不特定多数の出入りについて確認する

事業内容を伝える際にも関連しますが、人の出入りに関するルールは特にシビアに確認する必要があります。SOHO可物件であっても、来客の頻度や人数には制限が設けられていることがほとんどです。

「来客あり」の事業(カウンセリング、コンサルティング、小規模な教室など)を考えている場合は、どこまでの範囲なら許容されるのかを具体的に確認しましょう。

- 「打ち合わせ程度の来客は可」

- 「不特定多数の出入りは不可」

- 「セミナーや教室としての利用は不可」

- 「看板を伴う店舗としての営業は不可」

これらのルールは、他の入居者とのトラブルを避けるために設けられています。「SOHO可」という言葉だけを鵜呑みにせず、自分の事業モデルが物件のルールに適合しているかを必ずすり合わせましょう。この確認を怠ると、入居後に事業のやり方を変えざるを得なくなる可能性があります。

③ 看板や表札の設置が可能か確認する

事業を行う上で、社会的な信用を得るため、また郵便物を確実に受け取るために、看板や表札の設置を希望するケースは多いでしょう。しかし、多くの集合住宅では、建物の外観を統一するため、指定されたもの以外の看板や表札の設置を禁止しています。

エントランスの集合ポストや、玄関ドアへの表札についても、個人名のみで、屋号や会社名の掲出は認められないことが少なくありません。契約前に、以下の点を確認しておく必要があります。

- 看板や表札の設置は可能か?

- 可能な場合、サイズやデザイン、設置場所に規定はあるか?

- 玄関ドアや集合ポストに、屋号・会社名を表記することは可能か?

もし表記が一切不可の場合、郵便物や宅配便の宛名をどうするか、取引先への住所の伝え方をどうするか、といった代替策を考えておく必要があります。

④ 法人登記が可能か確認する

個人事業主としてスタートし、将来的に法人化(株式会社や合同会社の設立)を視野に入れている場合は、その物件の住所で法人登記ができるかどうかが極めて重要な問題になります。

多くのSOHO可物件(居住用契約)では、法人登記を認めていません。 なぜなら、法人登記を許可すると、その物件が完全に事業用であると見なされ、貸主が受け取る家賃が消費税の課税対象になるなど、税務上の問題が生じる可能性があるためです。

契約書に「法人登記不可」と明記されているにもかかわらず登記してしまうと、これも重大な契約違反となります。法人化を目指すのであれば、契約前に必ず「法人登記は可能ですか?」と確認しましょう。もし不可であれば、別の物件を探すか、あるいは自宅住所とは別に法人登記ができる「バーチャルオフィス」などのサービスを利用することを検討する必要があります。

⑤ 郵便ポストの表記ルールを確認する

看板や表札のルールと関連しますが、郵便ポストへの表記も確認しておきましょう。個人名しか表記できない場合、屋号や会社名で送られてきた郵便物が「宛先不明」で返送されてしまうリスクがあります。

特に、事業用のクレジットカードや銀行口座の開設では、法人登記された住所(あるいは事業所の住所)に転送不要の郵便物が送られてくることが一般的です。ポストに会社名がなければ受け取れず、手続きが滞ってしまう可能性があります。

ポストに屋号や会社名を併記できるか、あるいは「〇〇(個人名)方、株式会社△△」といった表記が許されるかなど、具体的な運用ルールを確認しておくと安心です。

⑥ 原状回復義務の範囲を確認する

賃貸物件を退去する際には、借主は「原状回復義務」を負います。これは、借りた部屋を入居時の状態に戻して返す義務のことですが、通常の使用による損耗(経年劣化や通常損耗)は、この義務に含まれません。

しかし、SOHOとして事業利用した場合、仕事で使っていたことによる床の傷や壁の汚れなどが「通常損耗」を超えると判断され、修繕費用を通常より高く請求される可能性があります。例えば、重い事務機器を置いていた場所の床のへこみ、キャスター付きチェアによるフローリングの傷、壁に打ち付けた棚の跡などが該当します。

契約時に、賃貸借契約書や重要事項説明書に記載されている「原状回復に関する特約」をよく読み込み、SOHO利用における原状回復の範囲がどのように定められているかを確認することが重要です。特に事業利用に関する特別な条項がないか、通常よりも借主の負担が重くなっていないかをチェックしましょう。トラブルを避けるためにも、入居時に室内の写真を撮っておく、床に保護マットを敷くなどの自衛策も有効です。

⑦ 賃貸借契約書の内容を隅々まで確認する

最終的に、これまで確認してきた①〜⑥のすべての項目が、口頭での確認だけでなく、賃貸借契約書にどのように記載されているかを自分の目で確かめることが最も重要です。

口約束は法的な効力を持ちません。「SOHOで使っていいと言ったじゃないか」と主張しても、契約書に「事業利用を禁ずる」と書かれていれば、その条項が優先されます。

特に、以下の点を重点的にチェックしましょう。

- 使用目的の条項: 「居住専用」となっていないか。「事業での使用を許可する」といった文言が追記されているか。

- 特約事項: SOHO利用に関する特約(看板、法人登記、来客、原状回復など)が盛り込まれているか。その内容は、事前に聞いていた話と相違ないか。

- 禁止事項: どのような行為が禁止されているか。

少しでも不明な点や、納得のいかない条項があれば、署名・捺印する前に必ず不動産会社に質問し、必要であれば条文の修正や追記を依頼しましょう。契約書は、あなたのSOHOライフを守るための最も重要な盾となります。

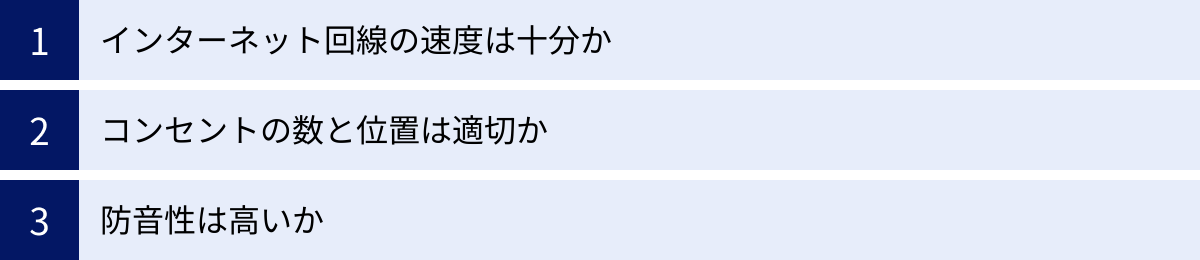

契約前に確認したい室内のチェックポイント

契約書の内容だけでなく、実際に仕事場となる「部屋の中」の物理的な環境も、事業の生産性や快適性を大きく左右します。内見(室内見学)の際には、単なる住みやすさだけでなく、「働きやすさ」という視点から以下のポイントを厳しくチェックしましょう。

インターネット回線の速度は十分か

現代のSOHO、特にWeb系の仕事において、インターネット環境はライフラインそのものです。回線速度が遅い、あるいは不安定な物件を選んでしまうと、日々の業務に深刻な支障をきたします。

内見時には、以下の点を確認しましょう。

- 導入済みの回線の種類: 「光回線」が導入されているのが最も望ましいです。物件によっては、まだADSL回線だったり、ケーブルテレビのインターネットサービスしか利用できなかったりする場合があります。光回線の中でも、最大速度が1Gbpsなのか、10Gbpsなのかといったスペックも確認できると尚良いでしょう。

- 配線方式: 光回線が導入されていても、マンションの場合は共用部までしか光ファイバーが来ておらず、各戸までは電話線(VDSL方式)やLANケーブルで配線されていることがあります。VDSL方式は速度が最大100Mbpsに制限されるため、高速通信を求めるなら各戸まで光ファイバーが引き込まれている「光配線方式」の物件が理想です。

- 新規回線の引き込み可否: 導入済みの回線に不満がある場合、自分で新たに光回線を契約して引き込み工事ができるかを確認します。建物の構造や管理規約によっては、壁に穴を開ける工事が許可されず、新規契約ができない場合があります。

- 電波状況: スマートフォンアプリなどで、内見時にモバイル回線(5G/4G)やWi-Fiの電波強度をチェックしておくのも有効です。固定回線にトラブルがあった際のバックアップとして、モバイル回線が安定して使えるかは重要です。

不動産会社の担当者に「Web系の仕事で利用するため、高速なインターネット環境が必須です」と伝え、回線の詳細な情報を教えてもらいましょう。

コンセントの数と位置は適切か

SOHOでは、想像以上に多くの電源を必要とします。

- パソコン(デスクトップまたはノートPC)

- モニター(デュアルディスプレイにする場合は2台分)

- プリンター、スキャナー

- スマートフォン、タブレットの充電器

- ルーター、モデム

- デスクライト

- その他、周辺機器(スピーカー、外付けHDDなど)

これらの機器を配置するデスク周りに、十分な数のコンセントがあるかは死活問題です。内見時には、実際にデスクを置こうと考えている場所の壁をチェックし、コンセントの数と位置を確認しましょう。

数が足りないと、テーブルタップ(延長コード)だらけになり、見た目がごちゃごちゃするだけでなく、ホコリが溜まって火災の原因となる「トラッキング現象」のリスクも高まります。また、アース端子の有無や、エアコン専用コンセントの位置なども確認しておくと、後々のレイアウトで困ることがありません。

防音性は高いか

自宅で仕事に集中するためにも、また自分の仕事が周囲の迷惑にならないためにも、物件の防音性は非常に重要なチェックポイントです。

外部からの騒音については、以下を確認します。

- 周辺環境: 物件の周りに、幹線道路や線路、工場、学校、保育園、飲食店など、騒音源となる施設がないか。昼間だけでなく、夜間の環境も可能であれば確認したいところです。

- 窓の性能: 窓を閉め切った状態で、外の音がどの程度聞こえるか。二重サッシや防音ガラスが採用されていると、遮音性は格段に高まります。

内部の音漏れについては、以下を確認します。

- 隣戸との壁: 壁を軽く叩いてみて、コンコンと軽い音がする場合は石膏ボードで、音が響きやすい可能性があります。ゴツゴツと硬い音がすれば、コンクリートで防音性が高いと期待できます。

- 上下階の音: 内見中に、上の階からの足音や生活音がどの程度聞こえるか、意識して耳を澄ませてみましょう。

- 自分の声の響き: オンライン会議を頻繁に行う場合は、自分の話し声が隣に漏れないかが気になります。許可を得た上で、少し声を出してみて、室内の響き方を確認するのも一つの手です。

特に、鉄筋コンクリート(RC)造や鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造のマンションは、木造や軽量鉄骨造のアパートに比べて防音性が高い傾向にあります。物件の構造種別も参考にしながら、静かで集中できる環境かどうかを見極めましょう。

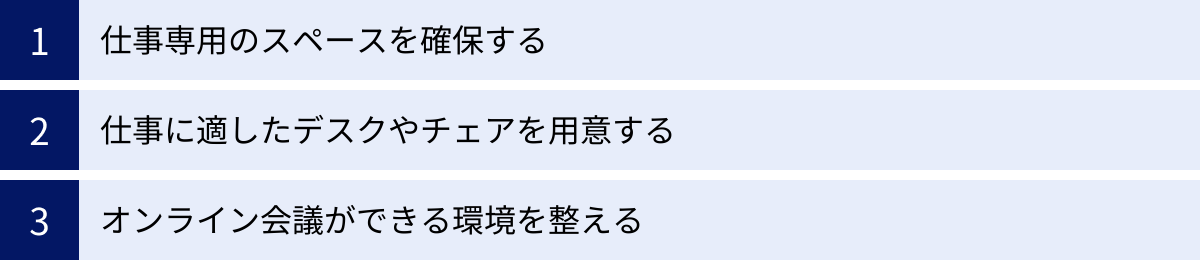

SOHOで快適に仕事をするための3つのコツ

無事にSOHO賃貸の契約を終え、いよいよ新生活がスタート。ここからは、その環境を最大限に活かし、快適かつ生産的に仕事を進めるための具体的なコツを3つ紹介します。これらの工夫を取り入れることで、「仕事とプライベートの区別がつきにくい」というSOHO最大のデメリットを克服できます。

① 仕事専用のスペースを確保する

SOHOの生産性を左右する最も重要な要素は、物理的に「仕事をする場所」と「生活する場所」を分けることです。これができていないと、オンとオフの切り替えがうまくいかず、集中力の低下や長時間労働につながります。

理想は、一部屋を完全に仕事専用の書斎として確保することです。仕事部屋に入ったら仕事モード、部屋から出たらプライベートモード、というように、空間を移動することで強制的に意識を切り替えることができます。

しかし、間取りの都合上、独立した仕事部屋を確保できない場合も多いでしょう。ワンルームや1LDKの物件でも、工夫次第で仕事スペースをゾーニング(区画分け)することは可能です。

- パーテーションやスクリーンで区切る: 可動式のパーテーションやおしゃれなデザインのスクリーンを使えば、リビングの一角を擬似的なオフィススペースにできます。視界を遮るだけで、集中力は格段に上がります。

- 本棚やシェルフで仕切る: 高さのある本棚やオープンシェルフを間仕切り代わりに使う方法です。収納も兼ねることができるため、スペースを有効活用できます。

- ラグや床材で区別する: 仕事スペースにだけ異なる色のラグを敷くなど、床のデザインでエリアを分けるだけでも、心理的な境界線を生み出す効果があります。

重要なのは、「このエリアに入ったら仕事をする」という自分だけのルールを作り、徹底することです。仕事スペースには、テレビや漫画、趣味のものなど、仕事に関係のないものは極力置かないようにしましょう。

② 仕事に適したデスクやチェアを用意する

SOHOでは、一日の大半をデスクとチェアの上で過ごすことになります。ダイニングテーブルやソファで長時間作業を続けると、姿勢が悪くなり、肩こりや腰痛、眼精疲労といった身体的な不調を引き起こしかねません。これらの不調は、集中力の低下や生産性の悪化に直結します。

快適な仕事環境を構築するための投資は、事業の成功に不可欠な経費と捉え、質の良いデスクとチェアを用意することをおすすめします。

- デスクの選び方:

- 広さ: PCモニターを置いても、手前にノートや資料を広げられる十分な天板スペース(幅120cm、奥行き60cm以上が目安)を確保しましょう。

- 高さ: 自分の身長やチェアの高さに合わせて、最適な高さのものを選びます。高さ調節が可能な昇降式デスクは、座りっぱなしを防ぎ、スタンディングワークも可能になるため特におすすめです。

- チェアの選び方:

- 調整機能: 座面の高さ、背もたれの角度、アームレスト(肘掛け)の高さなどが細かく調整できる、高機能なオフィスチェアを選びましょう。

- ランバーサポート: 腰を支え、正しい姿勢を維持しやすくするランバーサポート機能の有無は、腰痛予防に大きく影響します。

- 素材: 長時間座っても蒸れにくいメッシュ素材などが人気です。

初期費用はかかりますが、身体への負担を軽減し、長期的に高いパフォーマンスを維持するためには、最もコストパフォーマンスの高い投資の一つと言えるでしょう。

③ オンライン会議ができる環境を整える

リモートワークが主流となった今、オンラインでの打ち合わせや会議はSOHO事業者にとって日常的な業務です。クライアントや取引先に良い印象を与えるためにも、スムーズでプロフェッショナルなオンライン会議ができる環境を整えておくことが重要です。

- 背景を整える:

- 会議中に、生活感のある背景(洗濯物や散らかった部屋など)が映り込むのは避けたいところです。

- 最も簡単な方法は、カメラに映る範囲の背景を無地の壁にすることです。それが難しい場合は、バーチャル背景を利用したり、ロールスクリーンや布を設置したりして、プライベートな空間を隠しましょう。

- 機材を整える:

- Webカメラ: ノートPC内蔵のカメラでも問題ありませんが、より高画質でクリアな映像を届けたい場合は、外付けのフルHD対応Webカメラの導入を検討しましょう。

- マイク: 相手にクリアな音声を届けることは非常に重要です。PC内蔵マイクは環境音を拾いやすいため、ノイズキャンセリング機能付きのヘッドセットや、単一指向性のUSBマイクを使用すると、音声の品質が格段に向上します。

- 照明: 顔が暗く映ると、表情が伝わりにくく、不健康な印象を与えかねません。顔を正面から明るく照らす「リングライト」などを用意すると、顔色や表情が明るく見え、相手に安心感を与えることができます。

これらの少しの工夫が、オンライン上でのコミュニケーションを円滑にし、ビジネスの信頼性を高めることにつながります。

SOHOに向いている人の特徴と業種

SOHOは自由で魅力的な働き方ですが、誰もが成功できるわけではありません。SOHOという環境に適した性格やスキル、そして相性の良い業種が存在します。自分がSOHOに向いているかどうか、客観的に見つめ直してみましょう。

SOHOに向いている人の特徴

SOHOで成果を出すためには、会社という組織に守られていた環境とは異なる、以下のような資質が求められます。

- 高い自己管理能力を持つ人: SOHOでは、スケジュール管理、タスクの進捗管理、モチベーション維持、体調管理まで、すべてを自分一人で行う必要があります。上司からの指示や同僚の目がない環境でも、自らを律し、計画的に業務を遂行できる能力は必須です。

- 孤独に強く、一人で作業するのが好きな人: オフィスでの雑談や同僚とのランチといったコミュニケーションが、仕事のモチベーションになっていた人にとっては、SOHOの環境は孤独に感じられるかもしれません。逆に、一人で静かな環境に没頭して作業を進めることに喜びを感じる人にとっては、SOHOは最高の環境です。

- オンオフの切り替えが上手い人: 「仕事とプライベートの区別がつきにくい」というデメリットを克服できる能力です。自分で決めたルールに従い、「今は仕事の時間」「ここからはプライベート」と意識を切り替え、心身ともにリフレッシュできる人はSOHOに向いています。

- 主体的に仕事を進められる人: 指示待ちではなく、自分で課題を見つけ、解決策を考え、行動に移せる人。クライアントの要望を汲み取り、より良い提案をするなど、能動的に価値を提供していく姿勢が求められます。

- オンラインでのコミュニケーション能力が高い人: 対面でのコミュニケーションが減る分、チャットやメール、ビデオ会議といったオンラインツールを駆使して、円滑に意思疎通を図る能力が重要になります。文章だけで的確に意図を伝えたり、相手の状況を察したりするスキルが求められます。

これらの特徴は、後からでも意識して身につけていくことが可能です。自分に足りない部分を認識し、改善していく努力がSOHO成功の鍵となります。

SOHOに向いている業種の例

SOHOで事業を行うためには、その業種が「自宅兼事務所」という環境に適している必要があります。一般的に、以下の条件を満たす業種がSOHOに向いていると言えます。

- 来客が少ない、あるいは全くない

- 騒音や強い匂い、振動などが発生しない

- 大規模な設備や在庫スペースを必要としない

- PCとインターネット環境があれば完結する

これらの条件に当てはまる代表的な業種は以下の通りです。

| 分類 | 具体的な業種例 |

|---|---|

| クリエイティブ系 | Webデザイナー、グラフィックデザイナー、UI/UXデザイナー、イラストレーター、ライター、コピーライター、編集者、翻訳家、映像クリエイター、CGクリエイター |

| IT・エンジニア系 | システムエンジニア(SE)、プログラマー、Webデベロッパー、インフラエンジニア、データサイエンティスト |

| コンサルタント・士業系 | 経営コンサルタント、Webマーケティングコンサルタント、キャリアコンサルタント、税理士、行政書士、社会保険労務士 ※士業は来客対応の確認が特に重要 |

| その他 | ネットショップ運営、アフィリエイター、Webメディア運営、オンラインアシスタント、オンライン講師・家庭教師、カスタマーサポート |

一方で、ネイルサロンやエステ、整体、小規模な飲食店、学習塾など、不特定多数の来客が頻繁にあり、店舗としての機能が必要な業種は、SOHO可物件(居住用)での営業は困難です。これらの事業を検討している場合は、「店舗可」の条件で事業用物件を探す必要があります。

SOHOでの開業に必要な手続き

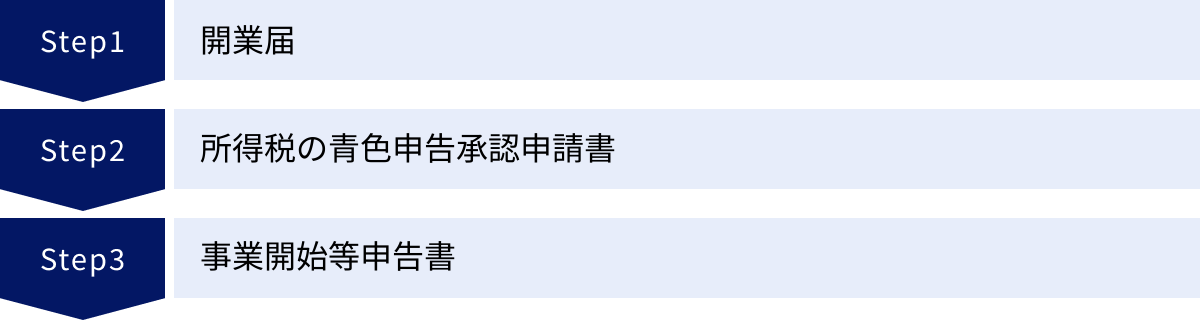

SOHOで個人事業主として活動を始めるには、いくつかの法的な手続きが必要です。特に税金に関する届出は、その後の事業運営や節税に大きく影響するため、忘れずに行いましょう。ここでは、最低限必要となる3つの主要な手続きについて解説します。

開業届

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、新たに事業を開始したことを税務署に知らせるための書類です。

- 提出先: 納税地を管轄する税務署

- 提出期限: 事業を開始した日から1ヶ月以内

- 目的: これを提出することで、国に「個人事業主」として正式に認められます。後述する青色申告の承認申請や、屋号での銀行口座開設、小規模企業共済への加入など、さまざまな手続きの前提となります。

書式は国税庁のウェブサイトからダウンロードでき、記入例も掲載されています。提出しなくても罰則はありませんが、青色申告による節税メリットを受けられなくなるなど、デメリットが大きいため、必ず提出しましょう。

参照:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

所得税の青色申告承認申請書

青色申告は、正規の簿記原則に従って日々の取引を記帳し、その記録に基づいて所得を申告する制度です。手続きは少し複雑になりますが、税制上の大きなメリットがあります。

- 提出先: 納税地を管轄する税務署

- 提出期限: 原則として、青色申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以降に新規開業した場合は、事業開始日から2ヶ月以内です。

- 主なメリット:

- 最大65万円の青色申告特別控除: 所得から最大65万円を差し引くことができ、大きな節税効果があります。(※e-Taxでの申告または電子帳簿保存が必要)

- 赤字の繰越し(純損失の繰越控除): 事業が赤字になった場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。

- 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与): 一定の要件を満たせば、生計を同一にする配偶者や親族に支払った給与を全額経費にできます。

この申請書を開業届と同時に提出するのが一般的です。期限を過ぎるとその年は白色申告となり、これらのメリットを受けられないため、注意が必要です。

参照:国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」

事業開始等申告書

これは国税(所得税)ではなく、地方税(個人事業税)に関する届出です。

- 提出先: 都道府県税事務所(東京都の場合は都税事務所)

- 提出期限: 自治体によって異なりますが、一般的に事業開始日から15日〜2ヶ月以内とされています。

- 目的: 都道府県に対して事業を開始したことを申告するものです。個人事業税は、法律で定められた70の業種(法定業種)に対して課税される税金で、この申告書に基づいて課税判断が行われます。

提出しなくても罰則がない自治体も多いですが、地方税法上の義務とされているため、提出しておくのが望ましいです。提出先や書式、期限は各都道府県のウェブサイトで確認しましょう。

これらの手続きを適切に行うことで、SOHO事業主としての第一歩をスムーズに踏み出すことができます。

SOHOに関するよくある質問

最後に、SOHOに関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。

SOHOの家賃はどこまで経費にできますか?

SOHOの家賃を経費にする際は、「家事按分」という考え方を用います。これは、家賃全体のうち、事業で使っている割合分だけを経費として計上する方法です。按分の基準に法律上の明確な決まりはありませんが、税務署に説明できる客観的で合理的な根拠が必要です。

一般的な按分基準は以下の2つです。

- 事業利用の床面積の割合: 自宅全体の床面積のうち、仕事専用スペースが占める割合で計算します。例えば、家全体が60㎡で、仕事部屋が15㎡の場合、15㎡ ÷ 60㎡ = 25% となります。家賃が20万円なら、20万円 × 25% = 5万円が経費として計上できます。これが最も一般的で説明しやすい方法です。

- 事業利用の時間の割合: 1日のうち、仕事をしている時間の割合で計算します。例えば、1日8時間仕事をする場合、8時間 ÷ 24時間 ≒ 33% を経費の割合とする考え方です。こちらは家賃よりも、電気代や通信費の按分に適しているとされます。

どの基準を選ぶか、割合を何パーセントにするかは、最終的には自己の判断となりますが、あまりに高い割合を設定すると、税務調査の際に否認されるリスクがあります。一般的には、床面積で20%〜50%程度の範囲で設定するケースが多いようです。不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

会社員でもSOHOはできますか?

「会社員が副業として自宅で事業を行う」という意味であれば、可能ですが、いくつかの確認が必要です。

まず最も重要なのは、勤務先の就業規則です。多くの企業では、副業に関する規定が設けられています。副業が全面的に禁止されている場合、無断で行うと懲戒処分の対象となる可能性があります。許可制の場合は、所定の手続きに従って会社に申請する必要があります。まずは自社のルールを必ず確認しましょう。

次に、税金の問題です。副業による所得(収入から経費を引いた金額)が年間で20万円を超える場合、会社員であっても自分で確定申告を行う必要があります。この所得には、SOHOで得た事業所得のほか、アルバイトによる給与所得なども含まれます。確定申告を怠ると、追徴課税などのペナルティが課される可能性があるため注意が必要です。

SOHOだと法人登記はできませんか?

「SOHO可」を謳う物件の多くは、法人登記を認めていません。

これは、SOHO可物件が「居住用賃貸借契約」をベースにしているためです。貸主側からすると、法人登記を許可することで物件が事業用と見なされ、税務上の扱いが変わってしまうリスクを避けたいという意図があります。契約書に「法人登記不可」と明記されているのが一般的です。

もし将来的に法人化を考えており、自宅住所で登記をしたい場合は、物件探しの段階から「法人登記可能」な物件に絞って探す必要があります。これには、事業用契約を結ぶ「事務所可」物件や、一部の高級賃貸マンションなどが該当します。

代替案としては、「バーチャルオフィス」を利用する方法があります。バーチャルオフィスは、月額数千円程度で事業用の住所をレンタルできるサービスで、法人登記が可能なプランも多くあります。自宅はSOHO可物件に住み、登記上の本店所在地はバーチャルオフィスにする、という使い分けは、コストを抑えたいスタートアップ企業によく利用されています。