マイホームの購入は、人生における最も大きな買い物の一つです。多額の資金が必要となるため、少しでも負担を減らしたいと考えるのは当然のことでしょう。そこで非常に重要になるのが、国や地方自治体が実施している「補助金」や「助成金」といった支援制度です。

これらの制度を賢く活用することで、数十万円から、場合によっては数百万円単位で経済的なメリットを得られる可能性があります。しかし、補助金制度は種類が多く、それぞれに対象となる住宅の性能や世帯の条件、申請期間などが細かく定められています。また、制度は毎年のように見直されるため、常に最新の情報をキャッチアップしておくことが不可欠です。

この記事では、2024年最新の住宅購入に使える補助金・助成金制度を網羅的に解説します。新築や中古、リフォームなど、あなたの状況に合わせてどの制度が使えるのか、そして、補助金を受け取るためには何をすべきなのかを、分かりやすく紐解いていきます。さらに、補助金と併せて活用したい税金の優遇制度についても詳しくご紹介します。

住宅購入という大きな決断を前に、後悔しないための知識を身につけ、お得に理想の住まいを実現するための一歩を踏み出しましょう。

目次

住宅購入で使える補助金・助成金制度とは?

住宅購入を検討し始めると、必ずと言っていいほど耳にする「補助金」や「助成金」。これらは、国や地方自治体が特定の政策目的を達成するために、住宅を取得したりリフォームしたりする個人に対して資金の一部を支援する制度です。漠然と「お金がもらえるお得な制度」というイメージはあっても、その背景や目的、具体的なメリットについて深く理解している方は少ないかもしれません。

この章では、まず住宅補助金制度の全体像を掴むために、その基本的な仕組みや目的、利用するメリットについて詳しく解説します。制度を最大限に活用するためには、その根幹にある考え方を理解しておくことが非常に重要です。

住宅補助金制度の主な目的は、大きく分けて「省エネルギー性能の高い住宅の普及」「子育てしやすい環境の整備」「地域経済の活性化」の3つに集約されます。

第一に、「省エネルギー性能の高い住宅の普及」です。これは、近年の地球温暖化対策やカーボンニュートラル実現に向けた世界的な潮流を反映したものです。家庭部門のエネルギー消費量を削減するためには、個々の住宅の断熱性や設備のエネルギー効率を高めることが不可欠です。そこで国は、ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)や長期優良住宅といった、高い省エネ性能を持つ住宅の建築や、既存住宅の断熱改修(リフォーム)に対して補助金を交付し、その普及を強力に後押ししています。高性能な住宅は初期コストが高くなりがちですが、補助金によってそのハードルを下げ、消費者がより環境に配慮した選択をしやすくなるよう促しているのです。

第二に、「子育てしやすい環境の整備」も重要な目的の一つです。少子化対策は日本の喫緊の課題であり、子育て世帯が安心して暮らせる住環境を整えることは、その解決策の柱となります。そのため、子育て世帯や若い夫婦世帯が住宅を取得する際に、特別な補助金が用意されるケースが多く見られます。これにより、経済的な負担を軽減し、より広く、安全で、快適な住まいで子どもを育てられるよう支援しています。

第三に、「地域経済の活性化」という側面もあります。特に「地域型住宅グリーン化事業」のように、地域の工務店が地域の木材を使って住宅を建てる場合に補助金を出す制度は、地場産業の振興や雇用の創出に直結します。また、地方自治体が独自に行う移住・定住促進のための補助金は、都市部への人口一極集中を是正し、地域全体の活力を維持・向上させることを目指しています。

これらの補助金制度を利用する最大のメリットは、言うまでもなく住宅取得にかかる自己資金の負担を直接的に軽減できることです。例えば、100万円の補助金が受けられれば、その分だけ住宅ローンの借入額を減らしたり、ワンランク上の設備を導入したり、あるいは家具や家電の購入費用に充てたりと、資金計画に大きな余裕が生まれます。

さらに、補助金の対象となる住宅は、必然的に高い性能を持つことになります。省エネ性能の高い住宅は、光熱費を長期的に削減できるため、入居後のランニングコストを抑えることにも繋がります。また、耐震性や耐久性に優れた長期優良住宅は、安全性が高く、資産価値も維持されやすいというメリットがあります。つまり、補助金の活用は、初期費用の削減だけでなく、将来にわたる快適で経済的な暮らしへの投資とも言えるのです。

ただし、これらのメリットを享受するためには、注意すべき点もいくつかあります。まず、ほとんどの補助金には申請期間と予算の上限が定められています。特に人気の制度は、期間内であっても予算に達した時点で締め切られてしまうため、常に最新情報を確認し、タイミングを逃さないように計画を進める必要があります。また、申請手続きは専門的な知識を要することが多く、基本的には建築を依頼するハウスメーカーや工務店が代行しますが、施主として必要書類を用意するなどの協力は不可欠です。

2024年現在、国の住宅支援策は「住宅省エネ2024キャンペーン」を主軸に展開されており、省エネ性能の向上がこれまで以上に重視されています。このキャンペーンは、「子育てエコホーム支援事業」「給湯省エネ2024事業」「先進的窓リノベ2024事業」の3つの事業が連携しており、消費者がワンストップで利用しやすいように設計されています。

このように、住宅補助金制度は、単なる資金援助にとどまらず、国の政策と密接に結びついた、社会的な意義を持つ仕組みです。その目的や背景を理解することで、数ある制度の中から自分に最適なものを見つけ出し、より賢く、計画的に活用できるようになるでしょう。

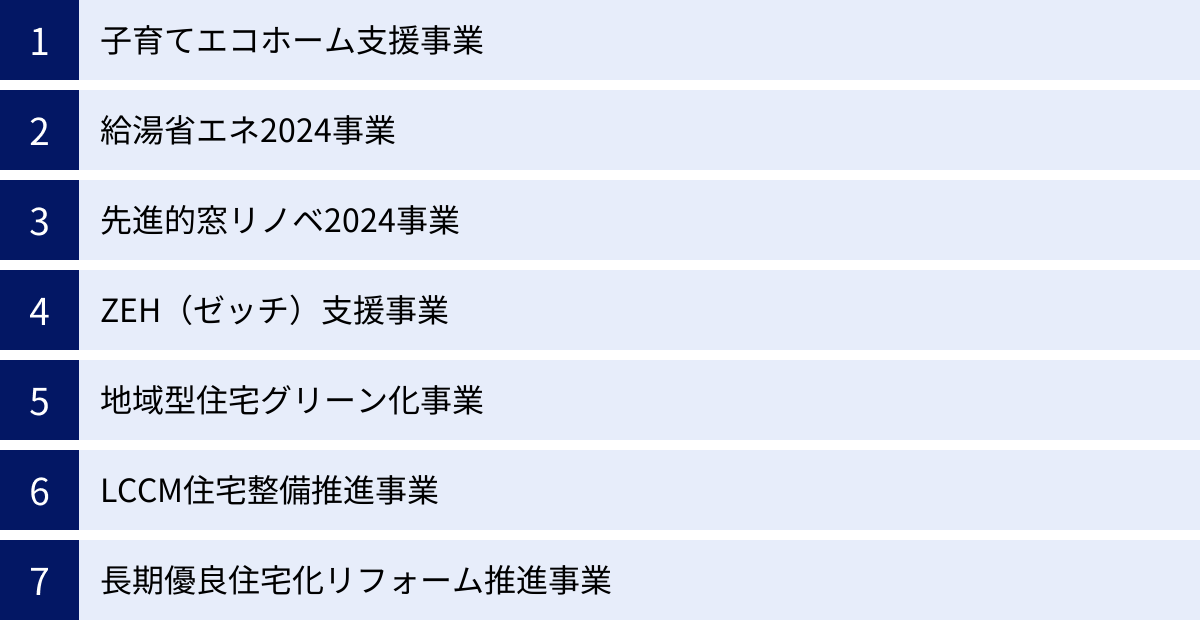

【2024年最新】国が実施する主な住宅補助金制度

2024年、国は住宅取得を支援するために多様な補助金制度を用意しています。特に、脱炭素社会の実現に向けた「省エネ」と、少子化対策としての「子育て支援」が二大テーマとなっています。ここでは、現在利用できる国の主要な住宅補助金制度について、一つひとつ詳しく解説していきます。それぞれの制度の概要、対象となる条件、補助額、そして申請する上での注意点までを網羅し、あなたの家づくりに役立つ情報をお届けします。

子育てエコホーム支援事業

制度の概要

子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修(リフォーム)を支援する制度です。2023年に実施された「こどもエコすまい支援事業」の後継制度と位置づけられており、住宅分野における省エネ投資を促進し、2050年のカーボンニュートラル実現を目指すという大きな目的を持っています。

この事業は、単に省エネ住宅を増やすだけでなく、特に若い世代の住宅取得を後押しすることで、経済の活性化や子育てしやすい社会の実現にも貢献することを目指しています。新築住宅の購入だけでなく、既存住宅のリフォームも幅広く対象としているのが特徴です。

参照:国土交通省 子育てエコホーム支援事業 公式サイト

対象者・対象住宅の条件

この補助金を利用するためには、世帯の条件と住宅の条件の両方を満たす必要があります。

| 対象 | 条件 |

|---|---|

| 対象者(新築) | 以下のいずれかに該当する世帯であること。 ・子育て世帯:申請時点で、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯。 ・若者夫婦世帯:申請時点で夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯。 |

| 対象者(リフォーム) | 新築の条件に当てはまらない世帯でも、すべての世帯が対象となります。 |

| 対象住宅(新築) | 以下のいずれかの性能を満たす住宅であること。 ・長期優良住宅:長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅。 ・ZEH住宅(ゼッチ):年間の一次エネルギー消費量収支がゼロ以下となることを目指した住宅。 |

| 対象工事(リフォーム) | 以下の①~⑧のいずれかのリフォーム工事を行うことが必須です。 ①開口部の断熱改修(窓・ドアの交換など) ②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 ③エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、高効率給湯器など) ④子育て対応改修(ビルトイン食洗機、宅配ボックスの設置など) ⑤防災性向上改修(ガラス交換など) ⑥バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消など) ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 |

特に新築の場合、「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」であることが必須条件である点に注意が必要です。一方で、リフォームの場合は世帯の要件はなく、誰でも利用できるのが大きなメリットです。

補助額

補助額は、住宅の種類や工事の内容によって異なります。

| 対象 | 補助額 |

|---|---|

| 新築(注文住宅・新築分譲住宅) | ・長期優良住宅:1戸あたり100万円 ・ZEH住宅:1戸あたり80万円 |

| リフォーム | 工事内容に応じて設定された額の合計。 上限は原則20万円。ただし、世帯の属性や既存住宅の状況によって上限が引き上げられます。 ・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円(既存住宅購入を伴う場合は60万円) ・長期優良リフォームを行う場合:上限45万円(子育て・若者夫婦世帯)または30万円(その他世帯) |

新築の場合は、より性能の高い長期優良住宅の方が補助額が高く設定されています。リフォームの場合は、必須工事に加えて、子育て対応改修やバリアフリー改修などを組み合わせることで補助額が加算されていく仕組みです。

申請期間と注意点

- 申請期間: 2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

- 注意点:

- 予算上限による早期終了:非常に人気の高い制度のため、予算上限に達し次第、受付が終了します。検討している場合は、早めに事業者と相談し、準備を進めることが重要です。

- 事業者による代理申請:申請手続きは、工事施工業者や販売事業者など、予め「子育てエコホーム支援事業者」として登録した事業者が行います。個人での申請はできません。

- ワンストップ申請:「給湯省エネ2024事業」や「先進的窓リノベ2024事業」と併用する場合、これらの手続きをまとめて行うことができます。

給湯省エネ2024事業

制度の概要

給湯省エネ2024事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野の省エネ化を強力に推進するための制度です。従来より大幅に効率が向上した高効率給湯器の導入に対して、重点的に補助を行います。新築住宅の購入時だけでなく、既存住宅への設置(リフォーム)も対象となります。この事業により、家庭でのCO2排出量削減に大きく貢献することが期待されています。

参照:経済産業省 給湯省エネ2024事業 公式サイト

対象者・対象設備の条件

| 対象 | 条件 |

|---|---|

| 対象者 | 高効率給湯器を設置するすべての住宅所有者等が対象です。新築、リフォーム、世帯の属性(子育て世帯など)を問いません。 |

| 対象設備 | 補助対象となるのは、性能要件を満たした以下の高効率給湯器です。 ・ヒートポンプ給湯機(エコキュート) ・ハイブリッド給湯機 ・家庭用燃料電池(エネファーム) ※対象となる製品は、公式サイトの「補助対象製品一覧」で確認できます。 |

この事業のポイントは、対象者が広く、住宅の新築・リフォームを問わない点です。給湯器の交換だけでも利用できるため、活用の幅が広い制度と言えます。

補助額

補助額は、導入する給湯器の種類と性能に応じて定額で設定されています。

| 対象機器 | 基本補助額 | 性能加算① | 性能加算② | 合計上限 |

|---|---|---|---|---|

| ヒートポンプ給湯機 | 8万円/台 | +2万円/台 | +3万円/台 | 13万円/台 |

| ハイブリッド給湯機 | 10万円/台 | +3万円/台 | +5万円/台 | 18万円/台 |

| 家庭用燃料電池 | 18万円/台 | N/A | +2万円/台 | 20万円/台 |

さらに、これらの高効率給湯器の導入と同時に、既存の電気温水器や蓄熱暖房機を撤去する場合、それぞれ10万円/台、10万円/台の追加補助があります。

申請期間と注意点

- 申請期間: 2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

- 注意点:

- 予算の確認が必須: こちらも予算上限に達し次第終了となるため、公式サイトで常に予算執行状況を確認することが重要です。

- 事業者による代理申請: 子育てエコホーム支援事業と同様に、登録事業者による代理申請が基本となります。

- 他の補助金との併用: 同一の給湯器に対して、国の他の補助金(例えばZEH支援事業など)を重複して受けることはできません。ただし、子育てエコホーム支援事業との併用は、一定のルールのもとで可能です。

先進的窓リノベ2024事業

制度の概要

先進的窓リノベ2024事業は、既存住宅の断熱性能を向上させるための「窓」のリフォームに特化した補助金制度です。住宅の中で最も熱の出入りが大きいのが窓であり、窓の断熱化は冷暖房効率を改善し、省エネ効果を飛躍的に高める上で非常に効果的です。この事業は、高い断熱性能を持つ窓への交換や内窓の設置などを支援し、快適な室内環境の実現とエネルギー消費の削減を目指します。

参照:環境省 先進的窓リノベ2024事業 公式サイト

対象者・対象工事の条件

| 対象 | 条件 |

|---|---|

| 対象者 | リフォームを行う住宅の所有者等が対象です。世帯要件はありません。 |

| 対象工事 | 登録された事業者が行う、対象製品を用いた以下の工事であること。 ・ガラス交換 ・内窓設置 ・外窓交換(カバー工法・はつり工法) ※補助対象となる窓(ガラス・サッシ)は、熱貫流率(Uw)1.9以下など、非常に高い性能基準を満たしたものに限られます。 |

この事業はリフォーム専用であり、新築は対象外です。また、補助対象となる窓製品の性能要件が厳しく設定されているのが特徴で、まさに「先進的」なリフォームを促す制度となっています。

補助額

補助額は、実施する工事の種類、窓の性能、そしてサイズによって細かく定められています。補助率は工事費の1/2相当で、1戸あたりの上限額は200万円と非常に高額です。

| 工事内容 | 性能区分 | サイズ | 補助額(一例) |

|---|---|---|---|

| 内窓設置 | SSグレード | 大(2.8㎡以上) | 102,000円/箇所 |

| 外窓交換(カバー工法) | Sグレード | 中(1.6㎡以上2.8㎡未満) | 99,000円/箇所 |

| ガラス交換 | Aグレード | 小(0.8㎡以上1.6㎡未満) | 35,000円/箇所 |

補助額は一箇所あたり数万円から十数万円と高額なため、家全体の窓をリフォームすれば、上限の200万円に達することも十分に考えられます。

申請期間と注意点

- 申請期間: 2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

- 注意点:

- 高額補助のため早期終了の可能性大: 補助額が大きいため、予算の消化スピードが速い可能性があります。検討中の方は特に注意が必要です。

- 事業者登録が必須: この事業も登録事業者による代理申請が原則です。

- 補助額5万円以上が対象: 申請する補助額の合計が5万円未満の場合は申請できません。

ZEH(ゼッチ)支援事業

制度の概要

ZEH支援事業は、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及を目的とした補助金制度です。ZEHとは、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」と定義されています。この事業は環境省、経済産業省、国土交通省が連携して実施しており、より高性能なZEH(ZEH+など)も対象となります。

参照:SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ

対象者・対象住宅の条件

| 対象 | 条件 |

|---|---|

| 対象者 | ZEHを新築する、または新築のZEH建売住宅を購入する個人。 |

| 対象住宅 | 登録されたZEHビルダー/プランナーが設計・建築等に関与する住宅であること。そして、SII(環境共創イニシアチブ)が定めるZEHの定義を満たす必要があります。 ・ZEH ・Nearly ZEH / ZEH Oriented (都市部の狭小地など、太陽光発電の設置が難しい場合に適用) ・ZEH+ / Next ZEH+ (ZEHの要件に加え、さらなる省エネや自家消費拡大の措置を導入) |

ZEHビルダー/プランナーの関与が必須であるため、依頼するハウスメーカーや工務店が登録事業者であるかを確認することが第一歩となります。

補助額

補助額は、ZEHの種別や導入する追加設備によって異なります。

| ZEHの種類 | 補助額 | 追加補助(選択) |

|---|---|---|

| ZEH | 55万円/戸 | 蓄電システム(+2万円/kWh、上限20万円)、V2H(+75万円)、太陽熱利用温水システム(液体式:+12万円、空気式:+15万円)など |

| ZEH+ | 100万円/戸 | 上記に加え、次世代HEMS(+11万円)など |

より高性能なZEH+の方が補助額は高くなります。また、蓄電池やV2H(電気自動車のバッテリーを家庭用電源として利用するシステム)などを導入することで、大幅な補助額の加算が可能です。

申請期間と注意点

- 申請期間: 年度内に複数回の公募期間が設定されます。各公募期間は数週間程度と短いため、タイミングを逃さないことが極めて重要です。

- 注意点:

- 公募期間の確認: ZEHビルダーと相談の上、建築スケジュールに合わせてどの公募期間に申請するかを計画的に決める必要があります。

- 併用不可の補助金: 子育てエコホーム支援事業との併用はできません。どちらの補助金を利用するか、補助額や条件を比較検討する必要があります。

地域型住宅グリーン化事業

制度の概要

地域型住宅グリーン化事業は、地域の木材関連事業者、建材流通事業者、中小工務店などが連携して構築した「グループ」が建てる、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅を支援する制度です。地域の資源を活かし、地域の気候風土に適した良質な木造住宅の供給を促進することで、地域経済の活性化と住宅市場のグリーン化を同時に目指します。

参照:地域型住宅グリーン化事業(評価)

対象者・対象住宅の条件

| 対象 | 条件 |

|---|---|

| 対象者 | 国土交通省の採択を受けた「地域型住宅グリーン化事業」のグループに所属する中小工務店等に住宅建設を依頼する建築主。 |

| 対象住宅 | グループが供給する、以下のいずれかの性能を満たす木造住宅。 ・認定長期優良住宅 ・認定低炭素住宅 ・性能向上計画認定住宅 ・ZEH |

この補助金を利用するには、まず自分の家を建てようとしている地域の「グループ」を見つけ、そのグループに加盟している工務店に依頼する必要があります。

補助額

補助額は住宅の性能や仕様によって変動します。

| 住宅のタイプ | 補助上限額 |

|---|---|

| 長寿命型(長期優良住宅) | 110万円/戸 |

| ゼロ・エネルギー住宅型(ZEH等) | 140万円/戸 |

| 高度省エネ型(認定低炭素住宅等) | 90万円/戸 |

さらに、地域材を主要構造材の過半に使用する場合は最大40万円、三世代同居対応の場合は30万円などの加算措置があります。

申請期間と注意点

- 申請期間: 年度ごとにグループの募集と採択が行われ、採択されたグループがその年度内に建設する住宅が対象となります。

- 注意点:

- 事業者探しが鍵: この制度を利用できるかどうかは、依頼する工務店が採択グループに所属しているかどうかにかかっています。

- グループごとのルール: グループごとに共通のルール(仕様など)が定められている場合があります。

LCCM住宅整備推進事業

制度の概要

LCCM住宅整備推進事業は、LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅の普及を目的とした補助金制度です。LCCM住宅とは、建設時、運用時、そして将来の解体・廃棄時まで含めた住宅のライフサイクル全体を通じて、CO2の排出量をマイナスにする住宅のことです。ZEHよりもさらに一歩進んだ、究極の環境配慮型住宅と言えます。

参照:LCCM住宅整備推進事業実施支援室

対象者・対象住宅の条件

| 対象 | 条件 |

|---|---|

| 対象者 | LCCM住宅を新築する個人等。 |

| 対象住宅 | ZEHの要件を満たした上で、建設時や解体時のCO2排出量も算定し、太陽光発電などの創エネルギーによってライフサイクル全体でのCO2収支をマイナスにする住宅。 |

LCCM住宅の設計・建設には高度な知識と技術が求められるため、対応できる事業者は限られます。

補助額

補助額は、設計費および工事費のうち、LCCM住宅の要件を満たすために追加で必要となる費用の1/2以内と定められています。上限額は1戸あたり140万円です。

申請期間と注意点

- 申請期間: 年度ごとに公募期間が設定されます。

- 注意点:

- 高度な専門性: ZEH以上に設計・施工のハードルが高く、コストもかかります。対応可能な事業者と綿密な計画が必要です。

- 他の補助金との関係: 国の他の補助金との併用は原則としてできません。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

制度の概要

この事業は、新築ではなく既存住宅(中古住宅)の性能を向上させるリフォームを支援する制度です。インスペクション(住宅診断)を実施し、耐震性や省エネ性などを高めることで、住宅を長持ちさせ、良質な住宅ストックの形成を目指します。リフォーム後の住宅が長期優良住宅の認定を取得するかどうかで、補助内容が異なります。

参照:長期優良住宅化リフォーム推進事業総合トップ

対象者・対象住宅の条件

| 対象 | 条件 |

|---|---|

| 対象者 | 既存住宅のリフォームを行う個人等。 |

| 対象住宅・工事 | リフォーム工事前にインスペクションを行い、リフォーム履歴と維持保全計画を作成すること。その上で、以下のいずれかを満たす必要があります。 ・評価基準型:劣化対策、耐震性、省エネ対策など、特定の性能項目で一定の基準を満たす工事を行う。 ・認定長期優良住宅型:リフォーム後に長期優良住宅の認定を取得する。 |

工事前のインスペクションが必須である点が大きな特徴です。

補助額

補助額は、性能向上リフォーム工事費用等の1/3です。上限額はリフォーム後の性能によって異なります。

| タイプ | 補助上限額 |

|---|---|

| 評価基準型 | 100万円/戸 |

| 認定長期優良住宅型 | 200万円/戸 |

さらに、省エネ性能をZEHレベルまで高める場合や、三世代同居対応改修、子育て世帯向けの改修を行う場合には、上限額が最大50万円加算されます。

申請期間と注意点

- 申請期間: 年度ごとに公募が行われます。

- 注意点:

- 工事着手前の申請: 必ずリフォーム工事の契約・着工前に申請し、交付決定を受ける必要があります。

- 計画的な準備: インスペクションや維持保全計画の作成など、準備に時間がかかるため、計画的に進めることが重要です。

【購入タイプ別】使える補助金・助成金のまとめ

ここまで様々な国の補助金制度を見てきましたが、種類が多くて「結局、自分の場合はどれが使えるの?」と混乱してしまう方もいるかもしれません。そこでこの章では、「新築住宅を購入する場合」と「中古住宅を購入する場合」の2つのシナリオに分け、それぞれで活用できる可能性のある主な補助金制度を整理してご紹介します。

新築住宅の購入で使える制度

新築住宅の購入は、最新の省エネ技術や設備を取り入れる絶好の機会です。国の補助金制度も、高性能な新築住宅の普及を後押しするために手厚い支援を用意しています。以下に、新築住宅の購入時に検討すべき主要な補助金制度をまとめます。

| 制度名 | 主な対象住宅の性能 | 世帯要件 | 補助額(上限) | 特に注目すべき点 |

|---|---|---|---|---|

| 子育てエコホーム支援事業 | 長期優良住宅、ZEH住宅 | 子育て世帯 or 若者夫婦世帯 | 100万円 | 対象世帯であれば、比較的利用しやすい人気の制度。予算の早期終了に注意。 |

| ZEH支援事業 | ZEH、ZEH+ など | なし | 100万円 (ZEH+の場合) |

省エネ性能を追求したい方向け。子育てエコホームとの併用は不可。 |

| 給湯省エネ2024事業 | 高効率給湯器を設置する住宅 | なし | 20万円 | 新築時に高性能な給湯器を導入するだけで利用可能。他の補助金と併用しやすい。 |

| 地域型住宅グリーン化事業 | 長期優良住宅、ZEHなど | なし | 140万円 (ZEHの場合) |

地域の採択グループに属する工務店で建てる必要あり。地域材利用で加算も。 |

| LCCM住宅整備推進事業 | LCCM住宅 | なし | 140万円 | 最高レベルの環境性能住宅を目指す方向け。対応できる事業者が限られる。 |

新築住宅を購入する場合の考え方のステップ

- 世帯要件の確認: まず、ご自身が「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」に該当するかを確認しましょう。該当する場合、「子育てエコホーム支援事業」が第一の選択肢となります。

- 住宅性能の選択: 次に、どのような性能の家を建てたいかを考えます。

- ZEHレベルを目指す場合: 「子育てエコホーム支援事業(ZEH住宅:80万円)」と「ZEH支援事業(ZEH:55万円、ZEH+:100万円)」のどちらを利用するか比較検討が必要です。世帯要件に合致し、かつZEH+ではなく通常のZEHを建てる場合は、子育てエコホーム支援事業の方が補助額は高くなります。一方で、より高性能なZEH+を目指す場合や、子育て世帯・若者夫婦世帯でない場合は、ZEH支援事業が選択肢となります。

- 長期優良住宅を目指す場合: 世帯要件を満たしていれば、「子育てエコホーム支援事業(長期優良住宅:100万円)」が最も高額な補助を受けられます。

- 事業者(工務店・ハウスメーカー)の確認:

- もし依頼したい工務店が「地域型住宅グリーン化事業」の採択グループに属しているなら、こちらの制度も有力な候補になります。補助額が高く、世帯要件もありません。

- ZEH支援事業やLCCM住宅を目指す場合は、それぞれに対応できる登録事業者(ZEHビルダーなど)に依頼することが必須です。

- 設備の選択: 新築時にエコキュートやエネファームなどの高効率給湯器を設置する場合は、上記の補助金に加えて「給湯省エネ2024事業」の併用を検討しましょう。これは多くの制度と併用できるため、忘れずに活用したい制度です。

新築の補助金選びは、世帯要件、目指す住宅性能、そして依頼する事業者の3つの要素を総合的に判断することが重要です。

中古住宅の購入で使える制度

中古住宅は、新築に比べて手頃な価格で取得できる魅力がありますが、断熱性や耐震性などが現在の基準に満たない場合も少なくありません。そこで重要になるのが、購入後のリフォームで活用できる補助金です。性能を向上させるリフォームを行うことで、快適な住環境と国の支援の両方を手に入れることができます。

| 制度名 | 主な対象工事 | 世帯要件 | 補助額(上限) | 特に注目すべき点 |

|---|---|---|---|---|

| 子育てエコホーム支援事業(リフォーム) | 断熱改修、エコ住宅設備設置など必須工事を含むリフォーム | なし (子育て・若者夫婦世帯は上限額UP) |

60万円 (子育て・若者夫婦世帯が中古購入+リフォームの場合) |

幅広いリフォームが対象。中古住宅を購入してリフォームする場合、子育て・若者夫婦世帯は上限額が大幅に引き上げられる。 |

| 先進的窓リノベ2024事業 | 高性能な窓・ガラスへの交換、内窓設置 | なし | 200万円 | 窓の断熱リフォームに特化。補助率が高く、効果も大きい。寒さ・暑さ対策に最適。 |

| 給湯省エネ2024事業 | 高効率給湯器への交換 | なし | 20万円 | 給湯器が古い場合、交換するだけで補助対象に。光熱費削減効果も高い。 |

| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 劣化対策、耐震、省エネなど住宅全体の性能向上リフォーム | なし | 200万円 (認定長期優良住宅型の場合) |

住宅全体の価値を高める大規模リフォーム向け。工事前のインスペクションが必須。 |

中古住宅を購入する場合の考え方のステップ

- 住宅の状態を把握する: まずは購入を検討している中古住宅の状態を把握することがスタート地点です。特に、断熱性(窓や壁)、耐震性、設備の古さなどをチェックします。可能であれば、購入前にインスペクション(住宅診断)を実施すると、どこをリフォームすべきかが明確になります。

- リフォームの目的を明確にする:

- 寒さ・暑さ、結露を解消したい場合: 「先進的窓リノベ2024事業」が最も効果的で、補助額も大きいため、最優先で検討しましょう。これに加えて、壁や床の断熱改修を行う場合は「子育てエコホーム支援事業(リフォーム)」も併用できます(※同一の窓・ドアで両方の補助金は受けられません)。

- 給湯器が古い場合: 追い焚き機能がない、効率が悪いといった場合は「給湯省エネ2024事業」を活用して高効率なものに交換するのがおすすめです。

- 水回りや内装など、幅広くリフォームしたい場合: 断熱改修やエコ住宅設備の設置を必須工事として含めれば、「子育てエコホーム支援事業(リフォーム)」でキッチンや浴室、トイレの改修、バリアフリー工事なども補助対象にできます。

- 住宅全体を大規模に改修し、資産価値も高めたい場合: 耐震補強や構造の補強も含めて、長く安心して住める家にしたいなら「長期優良住宅化リフォーム推進事業」が適しています。補助額の上限も高いですが、工事前の申請や計画作成など、準備がより重要になります。

- 世帯要件と購入形態を確認: ご自身が「子育て世帯・若者夫婦世帯」であり、中古住宅の購入とリフォームをセットで行う場合、「子育てエコホーム支援事業」の上限額が通常30万円から60万円に引き上げられるという大きなメリットがあります。これは必ずチェックしておきたいポイントです。

中古住宅の場合は、リフォームの内容に応じて複数の補助金を組み合わせて利用することが可能です。「住宅省エネ2024キャンペーン」の3事業(子育てエコホーム、先進的窓リノベ、給湯省エネ)はワンストップで申請できるため、リフォーム業者に相談し、どの制度をどのように組み合わせるのが最適か、シミュレーションしてもらうのが良いでしょう。

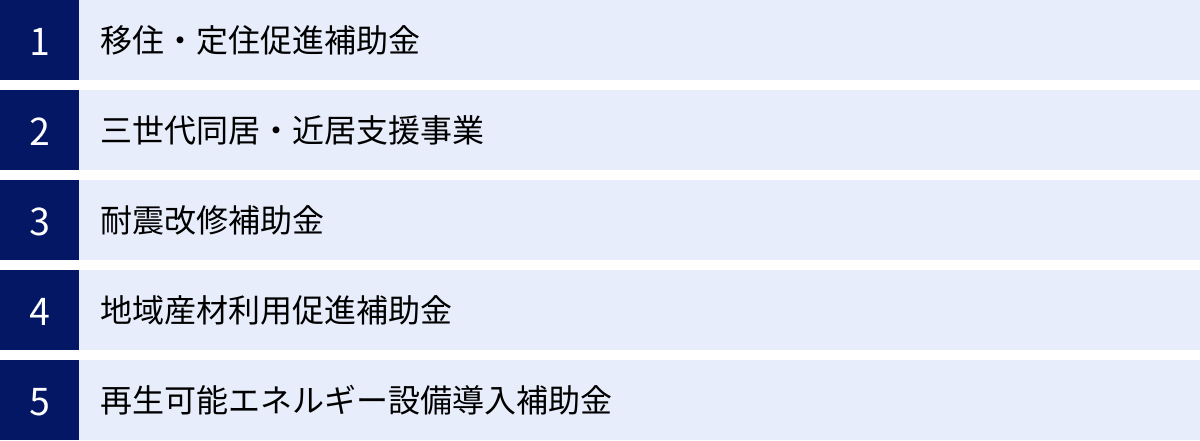

国に加えてチェックしたい!地方自治体の補助金制度

国の補助金制度は規模が大きく非常に魅力的ですが、住宅購入の支援策はそれだけではありません。皆さんがお住まいになる、あるいはこれから住もうと考えている都道府県や市区町村といった「地方自治体」も、独自の多様な補助金・助成金制度を用意しています。

国の制度が主に「省エネ」や「子育て支援」といった全国共通の課題に対応するものであるのに対し、地方自治体の制度は、その地域が抱える特有の課題(人口減少、空き家問題、林業振興など)を解決する目的で設けられていることが多いのが特徴です。そのため、国の制度とは異なる視点からの支援が受けられる可能性があり、これらを併用することで、さらに大きな経済的メリットを得ることができます。

自治体独自の補助金制度の例

ここでは、具体的な自治体名は挙げませんが、多くの地方自治体で実施されている代表的な補助金制度の例をご紹介します。ご自身の状況や計画に当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください。

- 移住・定住促進補助金

これは、特に人口減少に悩む自治体で多く見られる制度です。市外や県外からの移住者が住宅を新築または購入する際に、数十万円から時には100万円を超える補助金が支給されます。多くの場合、「○年以上定住すること」といった条件が付随します。東京圏からの移住者に対しては、国と自治体が連携して最大100万円(子育て世帯は加算あり)を支援する「移住支援金」制度もあります。 - 三世代同居・近居支援事業

子育て世帯の支援と高齢者の見守りを両立させる目的で、親世帯と子世帯が新たに同居または近居(同じ市内や一定の距離内など)を始める場合に住宅取得費用やリフォーム費用を補助する制度です。地域のコミュニティ活性化や、共働き世帯の子育て負担軽減にも繋がるため、多くの自治体で導入されています。 - 耐震改修補助金

古い木造住宅などが多く残る地域で、地震による被害を軽減するために実施されています。現行の耐震基準を満たしていない住宅の耐震診断や耐震改修工事にかかる費用の一部を補助するものです。中古住宅を購入して安全に住み続けるためには、非常に重要な支援策と言えます。 - 地域産材利用促進補助金

その地域の林業振興や地産地消を目的として、県産材や市産材といった地域の木材を一定量以上使用して住宅を新築・増改築する場合に補助金が支給されます。木のぬくもりを感じられる家づくりをしたい方にとっては、コスト面での後押しになる魅力的な制度です。 - 再生可能エネルギー設備導入補助金

国のZEH支援事業とは別に、自治体独自で太陽光発電システムや蓄電池、地中熱利用システムなどの設置費用を補助する制度です。国の補助金に上乗せして利用できる場合も多く、自家消費型のエネルギーシステムを導入する際の初期費用を大幅に抑えることができます。

これらの他にも、「空き家改修支援」「生け垣設置助成」「雨水貯留タンク設置助成」など、自治体によって実にユニークで多岐にわたる制度が存在します。

自分の住む自治体の制度を調べる方法

では、自分が住みたい、あるいは住んでいる自治体にどのような制度があるのかを調べるには、どうすればよいのでしょうか。いくつか効果的な方法があります。

- 自治体の公式サイトで検索する

最も確実で基本的な方法です。「〇〇市 住宅 補助金」「△△区 新築 助成金」といったキーワードで、自治体の公式ウェブサイト内を検索してみましょう。多くの場合、「くらし・手続き」「住まい・建築」「子育て支援」といったカテゴリの中に、関連情報がまとめられています。年度の初めである4月頃にその年の情報が更新されることが多いので、定期的にチェックすることをおすすめします。 - 自治体の担当窓口に直接問い合わせる

ウェブサイトを見ても情報が見つからない、または内容が複雑でよく分からないという場合は、市役所や区役所の担当窓口(都市計画課、建築指導課、子育て支援課など)に電話や直接訪問して尋ねてみるのが確実です。どのような目的で住宅購入を考えているかを伝えれば、利用可能な制度を案内してくれるでしょう。 - 広報誌をチェックする

自治体が発行している広報誌にも、補助金制度の募集案内が掲載されることがよくあります。新しい制度が始まる際や、募集期間が近づいたタイミングで告知されることが多いので、見逃さないようにしましょう。 - 専門の検索サイトを利用する

複数の自治体の制度を横断的に調べたい場合に便利なのが、専門の検索サイトです。- 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト」: 全国の自治体が実施しているリフォーム関連の支援制度を、地域や支援内容から検索できる非常に便利なサイトです。リフォームを検討している方は、まずこのサイトで調べてみると良いでしょう。

国の制度と地方自治体の制度は、多くの場合で併用が可能です。例えば、「子育てエコホーム支援事業」で国の補助金を受けつつ、自治体独自の「三世代同居支援補助金」も受け取るといった形です。ただし、補助対象となる工事費用が重複する場合など、併用が認められないケースも一部存在します。併用を考えている場合は、必ずそれぞれの制度の要綱を確認するか、自治体の担当窓口に問い合わせて確認することが重要です。

情報収集の手間はかかりますが、地方自治体の補助金を活用できるかどうかで、最終的な自己負担額は大きく変わってきます。国の制度をベースに考えつつ、必ず「+α」の支援として自治体の制度をリサーチする、という姿勢が賢い住宅購入の鍵となります。

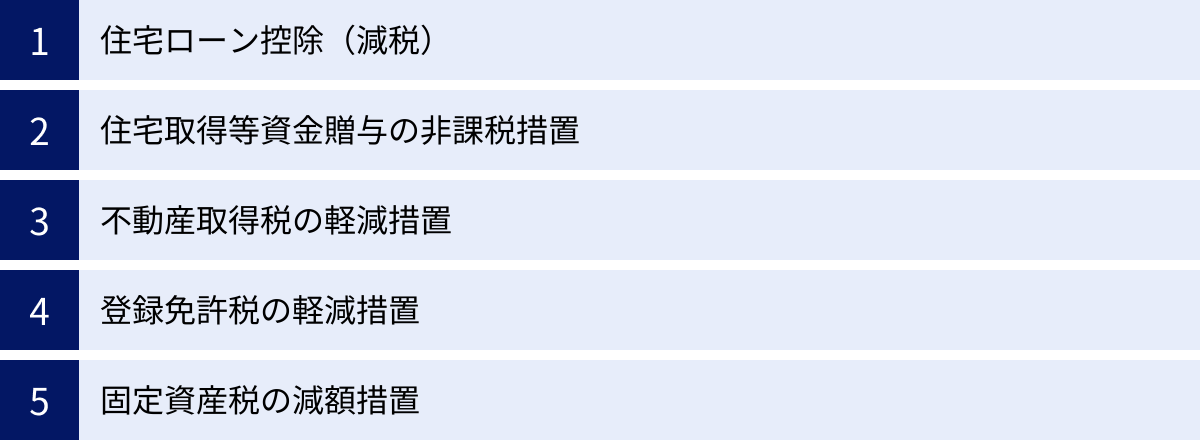

補助金と併用したい!住宅購入時の税金優遇制度

住宅購入時の経済的負担を軽減する方法は、補助金・助成金だけではありません。国は税制面でも手厚い優遇措置を設けており、これらを活用することで、数十万円から数百万円単位の節税効果が期待できます。補助金が「もらうお金」であるのに対し、税金優遇は「支払う税金が少なくなる」制度です。両方を最大限に活用することで、トータルの資金計画に大きな余裕が生まれます。ここでは、住宅購入時に必ず押さえておきたい主要な5つの税金優遇制度について解説します。

住宅ローン控除(減税)

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用して住宅を取得した人が受けられる最も代表的で効果の大きい税金優遇制度です。毎年末の住宅ローン残高の0.7%が、所得税から最大13年間にわたって控除(還付)されます。所得税から引ききれない場合は、翌年の住民税からも一部控除されます。

2024年以降、この制度は省エネ性能を重視する方向へと大きく変更されました。2024年以降に入居する場合、原則として省エネ基準に適合しない新築住宅は住宅ローン控除の対象外となります(※2023年末までに建築確認を受けていれば例外あり)。

控除の対象となる借入限度額は、住宅の環境性能によって以下のように異なります。

| 住宅の性能 | 2024・2025年入居の場合の借入限度額 | 最大控除額(13年間合計) |

|---|---|---|

| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 約409万円 |

| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 約318万円 |

| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 約273万円 |

| その他の住宅 | 0円(対象外) | 0円 |

| 子育て特例対象個人(※) | 各限度額に+500万円(長期優良等は+500万円で5,000万円) |

(※)子育て特例対象個人とは、40歳未満で配偶者がいる、または40歳以上で40歳未満の配偶者がいる、もしくは19歳未満の扶養親族がいる個人を指します。

参照:国土交通省 住宅ローン減税

このように、より高性能な住宅ほど、より多くの税金が戻ってくる仕組みになっています。補助金制度と同様に、住宅ローン控除においても省エネ性能が極めて重要な要素となっているのです。初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は会社員であれば年末調整で手続きが完了します。

住宅取得等資金贈与の非課税措置

これは、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得のための資金贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、この特例を使うことでまとまった資金援助を受けやすくなります。

非課税となる限度額は、取得する住宅の性能によって異なります。

| 住宅の種類 | 非課税限度額 |

|---|---|

| 質の高い住宅(省エネ等住宅) | 1,000万円 |

| 上記以外の住宅 | 500万円 |

「質の高い住宅」とは、①断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上、②耐震等級2以上または免震建築物、③高齢者等配慮対策等級3以上のいずれかの基準を満たす住宅を指します。この制度は2026年12月31日までの贈与が対象となっており、暦年課税の基礎控除110万円と併用することも可能です。

参照:国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税は、土地や家屋などの不動産を取得した際に、一度だけ課される都道府県税です。税額は「固定資産税評価額 × 税率」で計算されますが、住宅の場合は大幅な軽減措置が設けられています。

- 建物の軽減: 新築・中古を問わず、一定の要件(床面積50㎡以上240㎡以下など)を満たす住宅の場合、課税標準となる固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。認定長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万円に増額されます。

- 土地の軽減: 上記の軽減措置が適用される住宅の敷地については、以下のいずれか多い方の額が税額から減額されます。

- 45,000円

- (土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡が上限)) × 税率(3%)

この軽減措置により、多くの場合、不動産取得税はゼロか、かかっても数万円程度に抑えられます。手続きは、都道府県税事務所への申告が必要です。

登録免許税の軽減措置

登録免許税は、不動産の所有権を登記(法務局に登録)する際に課される国税です。住宅購入時には、主に「所有権保存登記(新築)」「所有権移転登記(中古・土地)」「抵当権設定登記(住宅ローン利用時)」の3つが発生します。これらの税率も、一定の要件を満たす住宅用家屋であれば軽減されます。

| 登記の種類 | 本則税率 | 軽減税率(2027年3月31日まで) |

|---|---|---|

| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |

| 所有権移転登記(建物) | 2.0% | 0.3% |

| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |

例えば、評価額2,000万円の新築建物の保存登記であれば、本則8万円のところ、軽減措置により3万円に、借入額3,000万円の抵当権設定登記であれば、本則12万円が3万円に軽減されるなど、その効果は決して小さくありません。

固定資産税の減額措置

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人にかかる市町村税です。この固定資産税についても、新築住宅には減額措置が設けられています。

- 減額内容: 新築された住宅の床面積120㎡までの部分について、固定資産税額が1/2に減額されます。

- 減額期間:

- 一般の住宅: 新築後3年間

- 3階建て以上の耐火・準耐火建築物: 新築後5年間

- 長期優良住宅の場合: 減額期間がさらに延長されます。

- 一般の長期優良住宅: 新築後5年間

- 3階建て以上の耐火・準耐火構造の長期優良住宅: 新築後7年間

この措置は、特に長期優良住宅を建てた場合のメリットが大きく、長期的なランニングコストの削減に繋がります。

これらの税金優遇制度は、補助金とは別に適用されるため、トータルでの恩恵は非常に大きくなります。補助金の申請は住宅事業者が代行することが多いですが、税金の申告(特に初年度の住宅ローン控除や贈与税)は自分自身で行う必要があるため、制度の概要をしっかり理解し、忘れずに手続きを行うことが重要です。

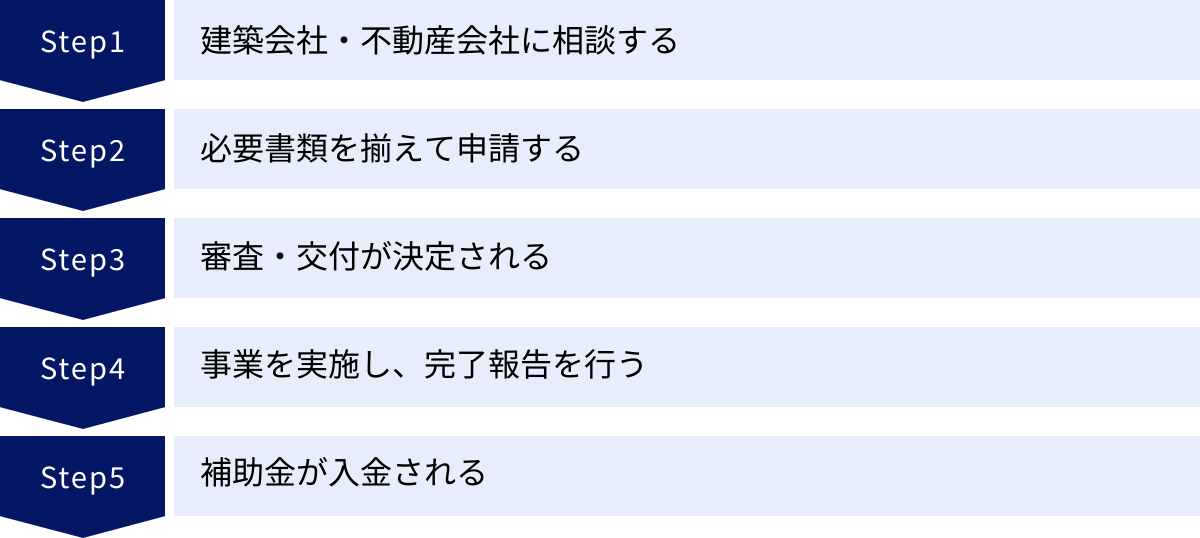

補助金・助成金を受け取るまでの5ステップ

魅力的な住宅補助金制度ですが、自動的にお金がもらえるわけではありません。正しい手順を踏んで申請し、承認を得る必要があります。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、多くの場合、建築を依頼するハウスメーカーや工務店がサポートしてくれます。ここでは、補助金・助成金の申請から受け取りまでの一般的な流れを、5つのステップに分けて解説します。全体の流れを把握しておくことで、スムーズに計画を進めることができるでしょう。

① 建築会社・不動産会社に相談する

補助金活用の第一歩は、信頼できるパートナー、すなわち建築会社(ハウスメーカー、工務店)や不動産会社を見つけることから始まります。なぜなら、多くの国の補助金制度では、予め事務局に事業者登録をしている会社でないと申請手続きができないからです。

家づくりの相談を始める段階で、「〇〇という補助金を使いたいのですが、対応可能ですか?」「補助金の申請実績は豊富ですか?」といった質問を投げかけてみましょう。補助金制度に精通している事業者であれば、どの制度が利用可能か、そのためにはどのような仕様の住宅にする必要があるか、といった具体的な提案をしてくれます。

特に、「子育てエコホーム支援事業」や「ZEH支援事業」など、特定の住宅性能が求められる補助金を利用したい場合は、設計段階からその要件を盛り込む必要があります。後から「この補助金を使いたかった」となっても手遅れになるケースが多いため、契約前の打ち合わせ段階で、補助金の活用を前提として話を進めることが極めて重要です。

事業者選びは、家の品質やデザインだけでなく、こうした補助金活用のノウハウという観点からも慎重に行うべきです。

② 必要書類を揃えて申請する

利用する補助金と住宅の仕様が決まったら、いよいよ申請手続きに入ります。申請のタイミングは制度によって異なり、「工事着工前」や「建物の基礎工事完了後」など様々です。

申請手続きの主体は、ステップ①で選んだ登録事業者です。事業者が施主(あなた)の代理として、オンラインシステムなどを通じて申請を行います。しかし、申請に必要な書類の中には、施主自身が用意しなければならないものも含まれます。

【施主が用意する主な書類の例】

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 住民票の写し(世帯構成を確認するため)

- 建物の工事請負契約書の写し

- 土地の不動産売買契約書の写し

これらの書類に加えて、事業者が用意する建築確認済証、性能証明書、工事写真など、多くの書類をまとめて提出します。書類に不備があると審査が遅れたり、最悪の場合、受理されなかったりすることもあるため、事業者と密に連携を取り、指示に従って迅速に書類を準備することが大切です。

③ 審査・交付が決定される

申請書類が提出されると、補助金の事務局による審査が行われます。審査では、申請内容が補助金の要件をすべて満たしているか、提出書類に不備や矛盾がないかなどが厳しくチェックされます。

審査にかかる期間は制度や申請の混雑状況によって異なりますが、数週間から1ヶ月以上かかることもあります。この間は、審査結果を待つことになります。

無事に審査を通過すると、「交付決定通知書」(またはそれに類する通知)が事業者経由で届きます。これは、「あなたの計画に対して、〇〇円の補助金を交付することが決定しました」という公式な証明です。

多くの補助金では、この交付決定通知を受け取った後に工事に着手する(または特定の工程に進む)ことがルールとなっています。交付決定前に着工してしまうと補助金の対象外となる「フライング着工」と見なされることがあるため、事業者の指示を必ず守るようにしてください。

④ 事業を実施し、完了報告を行う

交付決定を受けたら、いよいよ計画通りに住宅の建築やリフォーム工事を進めます。工事期間中も、事業者は補助金の要件を満たしていることを証明するために、要所要所で現場の写真を撮影するなど、記録を残していきます。

そして、住宅が完成し、引き渡しが完了した後(リフォームの場合は工事完了後)、最後の重要な手続きが待っています。それが「完了実績報告書」の提出です。

この報告では、「交付決定を受けた計画通りに事業が完了しました」ということを、最終的な図面や写真、各種証明書(検査済証など)を添えて事務局に報告します。この完了報告にも提出期限が定められているため、引き渡し後、速やかに行う必要があります。ここでも事業者が主体となって手続きを進めますが、施主の署名・捺印が必要な書類など、協力を求められる場面があります。

⑤ 補助金が入金される

完了実績報告書が受理され、その内容に問題がないことが確認されると、最終的な補助金額が確定します。その後、事務局から事業者に対して補助金が振り込まれます。

そして最後に、事業者から施主(あなた)の指定口座へ補助金が振り込まれて、すべての手続きが完了となります。事業者によっては、最終的な建築費用から補助金額を差し引いて請求する、という形で還元される場合もあります。この精算方法は事業者によって異なるため、契約時に確認しておくと良いでしょう。

ここで最も注意すべき点は、補助金は原則として「後払い」であるということです。申請してから実際に入金されるまでには、数ヶ月、場合によっては1年近くかかることもあります。そのため、住宅購入にかかる費用は、一旦すべて自己資金や住宅ローンで立て替えておく必要があります。補助金をあてにして資金計画を立てると、支払いが滞ってしまう危険性があります。このタイムラグを理解し、余裕を持った資金計画を立てることが不可欠です。

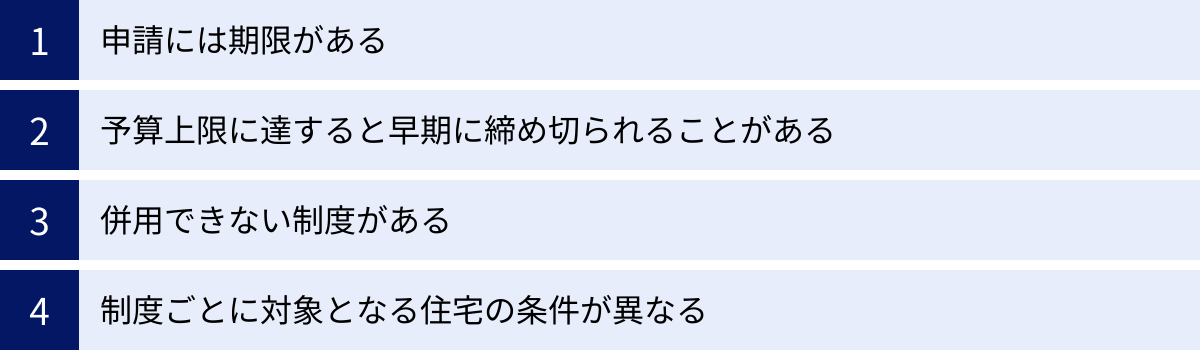

住宅補助金を利用する際の4つの注意点

住宅補助金は非常に魅力的な制度ですが、その恩恵を受けるためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。これらを見落としてしまうと、「もらえると思っていた補助金がもらえなかった」という事態にもなりかねません。ここでは、補助金を利用する上で特に気をつけるべき4つのポイントを解説します。

① 申請には期限がある

すべての補助金制度には、厳格な申請期限が設けられています。これは最も基本的かつ重要な注意点です。期限は制度によって様々で、以下のような複数の期限が存在することが一般的です。

- 予約申請の期限: 本申請の前に、補助金の予算枠を確保するための手続き。任意の場合と必須の場合があります。

- 交付申請の期限: 工事着工前など、事業の本体を申請する期限です。

- 完了実績報告の期限: 住宅の完成・引き渡し後、事業が完了したことを報告する期限です。

これらの期限を一つでも過ぎてしまうと、原則として補助金を受け取ることはできません。特に、申請から入金までには多くのステップがあり、全体のスケジュール管理が重要になります。依頼する住宅事業者と密に連携し、「いつまでに何をしなければならないのか」を常に明確にしておく必要があります。カレンダーや手帳に期限を書き込んでおくなど、自己管理も怠らないようにしましょう。

② 予算上限に達すると早期に締め切られることがある

補助金は、国や自治体の年間予算に基づいて実施されています。そのため、各制度には「総予算額」という上限が設定されています。そして、申請額の合計がこの予算上限に達した時点で、申請期間の途中であっても受付が締め切られてしまいます。

特に、「子育てエコホーム支援事業」や「先進的窓リノベ2024事業」のような、人気が高く多くの人が利用する補助金は、予算の消化スピードが非常に速い傾向にあります。昨年度の「こどもエコすまい支援事業」も、当初の期限より大幅に前倒しで終了しました。

「まだ期限まで時間があるから大丈夫」と油断していると、いざ申請しようとした時には既に受付が終了していた、というケースは珍しくありません。このような事態を避けるためには、以下の対策が有効です。

- 公式サイトで予算執行状況を定期的に確認する: 各補助金の公式サイトでは、現在の申請額や予算残高が公表されています。検討段階からこまめにチェックし、予算の消化ペースを把握しておくことが重要です。

- 早めの意思決定と準備: 利用したい補助金が決まったら、できるだけ早く住宅事業者と契約し、申請準備を進めてもらうようにしましょう。

補助金は早い者勝ちの側面があることを常に意識し、スピーディーに行動することが成功の鍵です。

③ 併用できない制度がある

「補助金はたくさん使えば使うほどお得」と考えがちですが、制度間には併用の可否に関するルールが定められています。特に、国の補助金同士の併用には注意が必要です。

例えば、「子育てエコホーム支援事業」と「ZEH支援事業」は、同一の住宅に対して併用することはできません。どちらも新築の省エネ住宅を対象とする補助金であり、国の補助が重複してしまうためです。この場合、自分の住宅の性能や世帯要件を照らし合わせ、どちらの制度を利用する方が補助額が高くなるかを比較検討する必要があります。

一方で、「住宅省エネ2024キャンペーン」を構成する3事業(子育てエコホーム、先進的窓リノベ、給湯省エネ)は、補助対象が重複しない範囲で併用が可能です。例えば、家全体の新築費用として「子育てエコホーム支援事業」を利用しつつ、設置する給湯器に対して「給湯省エネ2024事業」、リフォームで設置する窓に対して「先進的窓リノベ2024事業」を利用する、といった組み合わせができます。

また、国の補助金と地方自治体の補助金の併用については、多くの場合で可能ですが、これも自治体の規定によります。必ず、利用を検討している自治体の担当窓口に確認を取りましょう。複雑な併用ルールを正確に理解し、最も有利な組み合わせを見つけるためには、補助金申請の経験が豊富な住宅事業者のアドバイスが不可欠です。

④ 制度ごとに対象となる住宅の条件が異なる

一言で「補助金対象の住宅」と言っても、求められる性能や仕様は制度ごとに大きく異なります。

- ZEH支援事業 → ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の基準を満たす必要がある

- 子育てエコホーム支援事業 → 長期優良住宅またはZEH住宅である必要がある

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業 → 耐震性や劣化対策など、複数の性能項目で基準を満たす必要がある

- 先進的窓リノベ2024事業 → 非常に高い断熱性能を持つ、特定の窓製品を使用する必要がある

このように、建てたい家、リフォームしたい家の仕様が、利用したい補助金の要件と合致しているかを、設計の初期段階で確認することが非常に重要です。例えば、「デザインは気に入っているが、省エネ性能が基準に少しだけ足りないために、100万円の補助金が受けられない」といったケースも起こり得ます。

補助金の要件を満たすためには、断熱材の厚みを増やしたり、性能の高い窓を採用したりと、建築コストが上がることがあります。その追加コストと、受けられる補助金額を天秤にかけ、トータルでどちらが本当にお得なのかを冷静に判断する必要があります。この点についても、信頼できる住宅事業者と綿密な打ち合わせを重ねることが後悔しないためのポイントです。

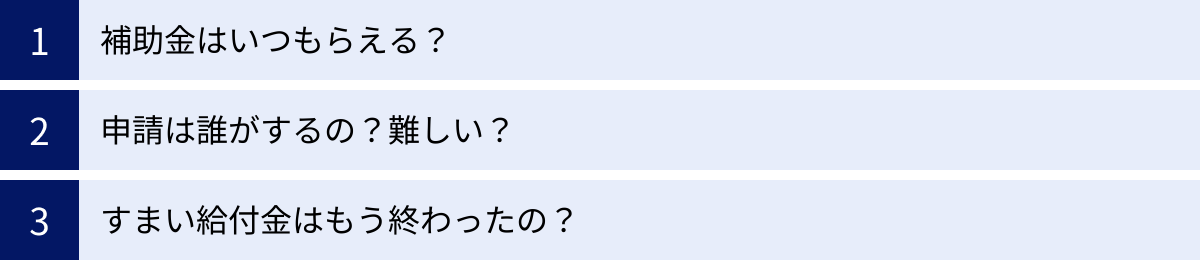

住宅購入の補助金に関するよくある質問

ここまで住宅購入に関する補助金制度について詳しく解説してきましたが、まだいくつか具体的な疑問が残っている方もいらっしゃるかもしれません。この章では、多くの方が抱きがちな質問とその答えをQ&A形式でまとめました。

補助金はいつもらえる?

これは最も多く寄せられる質問の一つです。結論から言うと、補助金が振り込まれるのは、住宅の建築やリフォームがすべて完了し、引き渡しを受けた後になります。

具体的な流れは以下の通りです。

- 住宅の完成・引き渡し

- 住宅事業者が事務局へ「完了実績報告書」を提出

- 事務局による審査・補助金額の確定

- 事務局から住宅事業者へ補助金が振り込まれる

- 住宅事業者から購入者(あなた)へ補助金が振り込まれる(または最終支払額から相殺される)

このプロセスには、完了報告から数ヶ月かかるのが一般的です。申請のタイミングから起算すると、半年から1年程度の期間を要することも珍しくありません。

したがって、補助金は原則として「後払い」であると理解しておくことが非常に重要です。住宅購入時に必要な頭金や諸費用、建築代金などは、一旦すべて自己資金や住宅ローンで支払う必要があります。補助金を建築費用の支払いに直接充てることはできないため、「補助金が入るから、その分は用意しなくても大丈夫」という資金計画は非常に危険です。必ず、補助金がないものとして全体の資金計画を立て、補助金は後から戻ってくるボーナスのようなもの、と考えておきましょう。

申請は誰がするの?難しい?

補助金の申請手続きは、専門的な書類を数多く用意する必要があり、一般の方が個人で行うのは非常に煩雑で困難です。

そのため、現在、国が実施している主要な住宅補助金制度(子育てエコホーム支援事業、ZEH支援事業など)のほとんどは、住宅事業者(ハウスメーカー、工務店、リフォーム会社など)が申請手続きを代行する「代理申請」の仕組みを採用しています。

これらの制度を利用するには、まず住宅事業者が各補助金の「登録事業者」として事務局に登録している必要があります。そして、その登録事業者が、住宅の購入者(施主)に代わって、必要書類の作成やオンラインでの申請手続きをすべて行ってくれます。

したがって、購入者自身が複雑な申請作業に頭を悩ませる必要はほとんどありません。購入者の役割は、事業者から求められた際に、住民票や本人確認書類といった、本人でなければ取得できない書類を準備して提出することです。

ただし、申請をすべて事業者に任せるからこそ、補助金申請の経験が豊富で、信頼できる事業者を選ぶことが何よりも重要になります。事業者選びの際には、補助金の申請実績や知識についてもしっかりと確認することをおすすめします。

すまい給付金はもう終わったの?

過去に住宅を購入した方や、少し前から住宅購入を検討していた方にとって馴染み深い「すまい給付金」ですが、この制度は既に終了しています。

すまい給付金は、消費税率の引き上げに伴う住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度で、収入に応じて最大50万円が現金で給付されるというものでした。しかし、2021年12月31日までに工事請負契約や売買契約を締結した案件を対象として、その後の申請受付も2022年中に終了しました。

現在、すまい給付金に代わる直接的な後継制度というものはありません。しかし、その役割の一部は、現在実施されている「子育てエコホーム支援事業」などが担っていると考えることができます。子育てエコホーム支援事業は、省エネ住宅の普及という目的に加え、特に子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得を支援するという点で、すまい給付金が果たしてきた経済的負担の緩和という役割を引き継いでいると言えるでしょう。

したがって、「すまい給付金は終わってしまったのか」と落胆する必要はありません。現在は、2024年版の新たな補助金制度が充実していますので、この記事でご紹介した最新の制度の中から、ご自身の状況に合ったものを探して活用することが重要です。

まとめ:補助金制度を賢く活用してお得に住宅を購入しよう

今回は、2024年最新の住宅購入で使える補助金・助成金制度について、国の主要な制度から地方自治体のユニークな制度、さらには併用したい税金優遇制度まで、網羅的に解説しました。

住宅の購入は、多くの人にとって一生に一度の大きな買い物です。その経済的な負担は決して軽くありません。しかし、国や自治体が用意している支援制度を正しく理解し、計画的に活用することで、その負担を大きく軽減することが可能です。

記事のポイントを改めて整理しましょう。

- 2024年の住宅補助金は「省エネ」と「子育て支援」がキーワード: ZEHや長期優良住宅といった高性能な住宅ほど、また、子育て世帯や若者夫婦世帯であるほど、手厚い支援が受けられる傾向にあります。

- 国の主要制度を理解する: 「子育てエコホーム支援事業」「給湯省エネ2024事業」「先進的窓リノベ2024事業」「ZEH支援事業」など、それぞれの特徴や条件、補助額を把握し、自分の計画に最適な制度を見極めることが重要です。

- 自治体独自の補助金も要チェック: 国の制度に加えて、移住促進や三世代同居支援など、お住まいの地域ならではの補助金が見つかる可能性があります。併用できれば、さらにお得になります。

- 税金優遇制度との併用で効果を最大化: 住宅ローン控除や贈与税の非課税措置なども、補助金と並行して活用することで、トータルの資金計画に大きな余裕が生まれます。

- 注意点を押さえて失敗を防ぐ: 「申請期限」「予算上限による早期終了」「併用ルール」「対象条件」といった注意点を常に意識し、タイミングを逃さないようにしましょう。

これらの補助金制度は、単にお金がもらえるというだけでなく、結果としてより性能が高く、快適で、環境にも家計にも優しい、資産価値の維持しやすい住宅を手に入れることに繋がります。つまり、補助金の活用は、未来の豊かな暮らしへの賢い投資と言えるのです。

しかし、これらの制度は複雑で、毎年のように見直されます。最新の正確な情報を常に入手し、補助金申請の実績が豊富な信頼できる住宅事業者と二人三脚で計画を進めていくことが、成功への最も確実な道筋です。

これから始まるあなたの新しい生活が、より豊かで満足のいくものになるよう、この記事で得た知識を最大限に活用し、賢い住宅購入を実現してください。