電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の普及に伴い、注目を集めているのが「V2H(Vehicle to Home)」というシステムです。V2Hは、EVを単なる移動手段としてだけでなく、家庭用の「走る蓄電池」として活用する技術であり、電気代の節約や災害時の非常用電源確保に大きく貢献します。

しかし、V2Hの導入には機器本体の購入費や設置工事費など、決して安くない初期費用がかかるのが実情です。そこで、導入のハードルを大きく下げてくれるのが、国や地方自治体が実施している補助金制度です。

この記事では、2024年度の最新情報に基づき、V2H導入で活用できる補助金制度について網羅的に解説します。国の補助金(CEV補助金)の詳細から、お住まいの地域で利用できる可能性のある地方自治体の補助金、申請の流れや注意点まで、V2Hの導入を検討している方が知りたい情報を徹底的にまとめました。

補助金を賢く活用すれば、V2Hの導入コストを大幅に抑え、経済的かつ環境に優しい未来のライフスタイルを、より現実的なものにできます。この記事を参考に、あなたに最適な補助金を見つけ、お得にV2Hを導入するための第一歩を踏み出しましょう。

目次

【2024年版】V2Hで利用できる補助金の種類

V2Hシステムを導入する際に活用できる補助金は、大きく分けて「国の補助金」と「地方自治体の補助金」の2種類が存在します。これらは多くの場合、併用が可能であり、両方を活用することで自己負担額を最大限に抑えることがV2H導入成功の鍵となります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合わせて最適な組み合わせを見つけることが重要です。

国の補助金(CEV補助金)

国が主体となって実施しているV2H関連の補助金は、経済産業省が管轄する「CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)」です。この補助金は、クリーンエネルギー自動車(EV、PHEV、FCVなど)の普及を促進することを目的としており、車両本体の購入だけでなく、V2H充放電設備や外部給電器の導入も支援対象に含まれています。

CEV補助金の最大のメリットは、日本全国どこにお住まいの方でも、条件を満たせば申請できる点です。後述する地方自治体の補助金は、その地域に居住していることが条件となりますが、国の制度であるCEV補助金にはそうした制約がありません。

この補助金は、V2H機器本体の購入費用と、設置にかかる工事費用の両方をカバーしており、非常に手厚い支援内容となっています。ただし、補助金の交付を受けるには、国が定めた性能要件を満たし、一般社団法人次世代自動車振興センターに登録された対象機器を導入する必要があります。また、補助金には年度ごとに予算が定められており、申請額が予算上限に達し次第、受付が終了となるため、常に最新の情報を確認し、計画的に手続きを進めることが求められます。

このCEV補助金が、V2H導入における最も基本的かつ重要な支援制度であると理解しておきましょう。

地方自治体(都道府県・市区町村)の補助金

国のCEV補助金に加えて、多くの地方自治体(都道府県や市区町村)も、環境対策や防災力強化の一環として、独自にV2H導入支援の補助金制度を設けています。これらの補助金は、お住まいの自治体によって制度の有無、補助金額、申請条件、期間などが大きく異なるのが特徴です。

地方自治体の補助金の大きな魅力は、多くの場合、国のCEV補助金と併用できる点にあります。例えば、国の補助金でV2Hの導入費用の一部を賄い、さらに居住地の自治体の補助金を活用することで、自己負担額を劇的に削減できる可能性があります。自治体によっては、V2H単体での補助金ではなく、「家庭用エネルギー管理システム(HEMS)」や「太陽光発電システム」「家庭用蓄電池」などとセットで導入する場合に補助額が上乗せされるケースも見られます。

ただし、注意点もいくつか存在します。まず、すべての自治体がV2Hの補助金制度を実施しているわけではありません。また、制度があっても、国の補助金と同様に年度ごとの予算が限られており、申請期間も定められています。人気の補助金は、受付開始後すぐに予算上限に達してしまうことも少なくありません。

そのため、V2Hの導入を検討する際は、まず国のCEV補助金の情報を押さえた上で、ご自身がお住まいの都道府県および市区町村のウェブサイトなどで、独自の補助金制度がないかを確認することが不可欠です。「(お住まいの自治体名) V2H 補助金」といったキーワードで検索することで、関連情報を見つけやすくなります。国の制度と地域の制度を組み合わせることで、V2H導入の経済的メリットを最大化させましょう。

【国の補助金】CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)を徹底解説

V2H導入を検討する上で、最も中心となる支援制度が「CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)」です。この章では、2024年度(令和6年度)のCEV補助金について、その概要から対象、補助金額、申請期間、主な条件までを詳しく掘り下げて解説します。

2024年度(令和6年度)のCEV補助金の概要

CEV補助金は、経済産業省の施策の一環として、一般社団法人次世代自動車振興センターが執行団体となって運営されています。その目的は、CO2排出量削減に貢献するEVやPHEVといったクリーンエネルギー自動車と、その関連インフラであるV2H充放電設備の普及を加速させることにあります。

2024年度(令和6年度)のCEV補助金(V2H充放電設備)は、前年度に引き続き実施されており、EVユーザーが自宅でエネルギーを効率的に活用するための強力な後押しとなっています。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 正式名称 | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 |

| 管轄省庁 | 経済産業省 |

| 執行団体 | 一般社団法人次世代自動車振興センター |

| 目的 | クリーンエネルギー自動車及びV2H充放電設備等の導入を支援し、車両の電動化とエネルギーの効率的利用を促進すること |

| 補助対象 | V2H充放電設備の購入費用および設置工事費用 |

| 予算 | 年度ごとに設定され、予算上限に達し次第終了 |

| 参照 | 一般社団法人次世代自動車振興センター 公式サイト |

この補助金制度の重要なポイントは、申請が先着順で受け付けられるということです。年度末を待たずに予算が尽きてしまう可能性があるため、導入を決めたら速やかに手続きを進めることが推奨されます。

補助金の対象となるもの

CEV補助金は、V2Hを導入するために必要な「機器本体」と「設置工事」の両方を支援の対象としています。それぞれの対象範囲について、具体的に見ていきましょう。

V2H充放電設備(本体機器)

補助金の対象となるV2H充放電設備は、何でも良いというわけではありません。一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象として登録・公表している製品である必要があります。メーカー各社は、自社のV2H製品が補助金の要件を満たしているかどうかの審査を受け、承認されたものがリストに掲載されます。

このリストは、次世代自動車振興センターの公式サイトで公開されており、誰でも確認できます。導入を検討しているV2H機器がリストに含まれているかを事前に確認することは、補助金申請の絶対条件です。

対象となる機器は、基本的に以下の要件を満たしています。

- EVやPHEVから家庭へ電力を供給する機能(放電機能)を持つこと

- 日本のV2Hに関する標準規格(CHAdeMOなど)に準拠していること

- 安全性に関する基準を満たしていること

V2H機器の選定時には、販売店や施工業者に「この製品はCEV補助金の対象ですか?」と必ず確認するようにしましょう。

設置工事費

V2Hは、購入してコンセントに挿せば使えるというものではなく、専門的な電気工事が必要です。CEV補助金では、このV2H充放電設備を設置するために必要な工事費用も補助の対象となります。

対象となる工事費には、主に以下のようなものが含まれます。

- 基礎工事費: V2H機器を屋外に設置する場合のコンクリート基礎の打設費用。

- 設置工事費: V2H機器本体の設置、固定にかかる費用。

- 電気配線工事費: 分電盤からV2H機器、そして充電コネクタまでの配線工事にかかる費用。

- 保護管設置費: 配線を保護するための管の設置費用。

- その他付帯工事費: 既存設備の撤去など、設置に付随して必要となる工事費用。

これらの工事は、有資格者による適切な施工が不可欠です。見積もりを取る際には、どの項目が補助金の対象となる工事費に含まれるのかを、業者に詳しく確認することが重要です。

補助金額はいくら?上限額を解説

CEV補助金の補助額は、「設備費」と「工事費」に分けて上限が設定されています。2024年度の具体的な金額は以下の通りです。

設備費:上限75万円(費用の1/2以内)

V2H充放電設備の本体機器購入費用に対しては、対象経費の2分の1を上限とし、最大で75万円が補助されます。

- 補助率: 機器本体価格(税抜)の 1/2

- 補助上限額: 75万円

例えば、税抜120万円のV2H機器を導入する場合を考えてみましょう。

補助額の計算は「120万円 × 1/2 = 60万円」となります。この金額は上限の75万円を下回っているため、60万円が補助されます。

一方、税抜160万円の高性能なV2H機器を導入する場合はどうでしょうか。

計算上は「160万円 × 1/2 = 80万円」となりますが、補助上限額が75万円と定められているため、この場合の補助額は75万円となります。

工事費:上限40万円

V2Hの設置にかかる工事費用に対しては、最大で40万円が補助されます。設備費とは異なり、こちらは補助率ではなく、定額の上限が設定されています。

- 補助上限額: 40万円

例えば、設置工事費が35万円だった場合、補助額は35万円となります。工事費が50万円かかった場合でも、補助額は上限の40万円までとなります。

つまり、国からのCEV補助金は、設備費と工事費を合わせて最大で115万円(75万円 + 40万円)を受け取れる可能性があるということになります。これはV2H導入の初期費用を大幅に軽減する、非常に強力な支援策と言えるでしょう。

補助金の申請期間はいつまで?

2024年度(令和6年度)のV2H充放電設備に対するCEV補助金の申請受付期間は、2024年4月1日から開始されています。

終了時期は、予算上限に達し次第、または2025年2月17日(必着)とされています。(参照:一般社団法人次世代自動車振興センター 公式サイト)

ここで最も注意すべき点は、「予算上限に達し次第、期間内であっても受付を終了する」という点です。近年、EVやV2Hへの関心が高まっていることから、補助金の申請件数も増加傾向にあります。そのため、「まだ期間があるから大丈夫」と油断していると、いざ申請しようとしたときには既に受付が終了していた、という事態も十分に考えられます。

V2Hの導入を具体的に検討している場合は、できるだけ早く販売店や施工業者に相談し、見積もり取得や機器選定を進め、速やかに申請手続きに入れるよう準備しておくことが賢明です。

補助金を受け取るための主な条件

CEV補助金を受け取るためには、いくつかの主要な条件を満たす必要があります。ここでは特に重要な3つのポイントを解説します。

対象となるV2H機器の導入

前述の通り、一般社団法人次世代自動車振興センターのウェブサイトで公開されている「補助対象 V2H充放電設備」のリストに掲載されている製品を導入することが大前提です。このリストにない製品を導入しても、補助金は一切交付されません。

対象となる電気自動車(EV・PHEV)などを所有

V2Hは電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)と連携して機能するシステムです。そのため、補助金申請者が、V2Hと連携可能なクリーンエネルギー自動車を所有している(またはリースで使用している)ことが条件となります。

具体的には、CEV補助金の対象となる車両(EV、PHEV、FCV)を保有している必要があります。申請時には、車検証の写しなどを提出し、対象車両の所有を証明しなくてはなりません。

導入した機器の一定期間の保有義務

補助金は、税金などの公的な資金を財源としています。そのため、補助金を受けて導入した設備を短期間で転売したり、処分したりして利益を得ることを防ぐ目的で、一定期間の保有が義務付けられています。

V2H充放電設備の場合、補助金の交付を受けた後、原則として3年間または4年間(取得財産の種類により異なる)は、国(執行団体)の承認なく売却、譲渡、廃棄などを行うことができません。もし、やむを得ない事情で処分が必要になった場合は、事前に承認を得た上で、補助金の一部または全額を返納する必要が生じることがあります。この保有義務は、補助金を利用する上での重要な責務として認識しておく必要があります。

【地方自治体の補助金】お住まいの地域でもらえる制度

国のCEV補助金と並行して検討したいのが、お住まいの都道府県や市区町村が独自に実施している補助金制度です。地域の実情に合わせて設計されたこれらの制度をうまく活用することで、V2H導入の負担をさらに軽減できます。

国の補助金と併用できるケースが多い

地方自治体が実施するV2H関連補助金の最大のメリットは、多くの場合、国のCEV補助金と併用できるという点です。

例えば、総額150万円(本体110万円+工事40万円)のV2Hを導入するケースを考えてみましょう。

- 国のCEV補助金:設備費55万円(110万×1/2)+工事費40万円=95万円

- この時点で自己負担は55万円です。

ここにお住まいの自治体から、例えば20万円の補助金が交付されるとします。

- 自己負担額:55万円 – 20万円 = 35万円

このように、国の補助金だけを利用する場合に比べて、自己負担額を大幅に圧縮できる可能性があります。自治体によっては、太陽光発電システムや蓄電池と同時に導入することで補助額が増額されるなど、より手厚い支援を受けられる場合もあります。V2H導入を検討する際には、国の制度と自治体の制度をセットでリサーチすることが、コストを抑えるための鉄則です。

ただし、自治体によっては「国の補助金を受けた場合は対象外」としているケースや、補助額の算出方法が「総費用から国の補助金額を差し引いた額の〇分の1」といった形になっている場合もあります。必ずお住まいの自治体の補助金要綱を詳細に確認し、併用条件を正確に把握しましょう。

【2024年度】補助金制度を実施している自治体の例

ここでは、2024年度にV2H関連の補助金制度を実施している自治体の例をいくつか紹介します。内容は変更される可能性があるため、必ずご自身で各自治体の公式サイトにて最新情報をご確認ください。

東京都の補助金

東京都では、「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」の一環として、V2Hを含む様々な省エネ設備への助成を行っています。

- 事業名: 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業

- V2Hへの助成内容:

- 太陽光発電システムを設置する場合、V2Hの導入費用の2分の1(上限50万円)を助成。

- さらに、太陽光発電能力が4kW以上のEV/PHEVを導入する場合、定額で10万円が上乗せされる。

- 特徴: 太陽光発電システムとの連携が重視されており、防災力強化の観点から手厚い支援がなされています。国の補助金との併用も可能です。

- 参照: クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)公式サイト

神奈川県の補助金

神奈川県では、直接的なV2H単体の補助金はありませんが、市町村レベルで独自の制度を設けている場合があります。例えば、横浜市や川崎市、相模原市などで関連する補助金が実施されています。

- 例(横浜市): 「横浜市住宅脱炭素化支援事業補助金」

- 内容: V2H充放電設備に対して、上限20万円を補助。

- 条件: 太陽光発電設備およびHEMS(ヘムス)が設置されていることなど。

- ポイント: 神奈川県にお住まいの方は、県全体の情報だけでなく、お住まいの市のウェブサイトを重点的に確認することが重要です。

愛知県の補助金

愛知県では、市町村が実施する補助金制度が中心となります。特に豊田市など、自動車産業が盛んな地域では手厚い支援が見られます。

- 例(豊田市): 「豊田市つながる社会実現モデル事業補助金」

- 内容: V2H充放電設備(系統連系型)の設置に対し、補助対象経費の3分の1(上限20万円)を補助。

- 特徴: 市が推進するスマートシティ構想の一環として位置づけられています。

- ポイント: 愛知県内でも市町村によって制度の有無や内容が大きく異なります。

埼玉県の補助金

埼玉県でも、県ではなく各市町村が主体となって補助金制度を設けているケースが多く見られます。

- 例(さいたま市): 「さいたま市スマートホーム推進・創って減らす」太陽光発電設備等設置費補助金

- 内容: V2H充放電設備に対し、一律5万円を補助。

- 条件: 太陽光発電設備やHEMSと同時に申請することなど。

- ポイント: 多くの市町村で、太陽光発電やHEMSとのセット導入を条件としている傾向があります。

これらの例からもわかるように、自治体の補助金は、国の補助金とは異なる独自の条件(太陽光発電の設置義務など)を設けていることが多いため、要綱の熟読が不可欠です。

自治体の補助金制度を確認する方法

お住まいの地域で利用できる補助金を見つけるためには、以下の方法で情報収集を行うのが効率的です。

- 市区町村のウェブサイトで検索する:

最も確実な方法です。お住まいの市役所や区役所のウェブサイトを開き、サイト内検索で「V2H」「補助金」「EV」「地球温暖化対策」などのキーワードを入力して検索します。環境課や産業振興課などの部署が担当していることが多いです。 - 都道府県のウェブサイトで検索する:

市区町村だけでなく、都道府県レベルで広域的な補助金制度を設けている場合もあります。同様に、都道府県の公式サイトで関連キーワードを検索してみましょう。 - 補助金検索ポータルサイトを利用する:

地方公共団体の補助金情報をまとめている民間のウェブサイトも参考になります。ただし、情報が最新でない可能性もあるため、必ず一次情報源である自治体の公式サイトで最終確認を行ってください。 - V2Hの販売・施工業者に相談する:

地域の事情に詳しい販売・施工業者は、利用可能な補助金情報に精通していることが多いです。見積もりを依頼する際に、「この地域で使える補助金はありますか?」と尋ねてみるのも有効な手段です。

補助金情報は非常に流動的です。昨年度は実施していても今年度は終了している、あるいは内容が変更されているというケースは日常茶飯事です。必ず最新の公式情報を基に計画を立てるように心がけましょう。

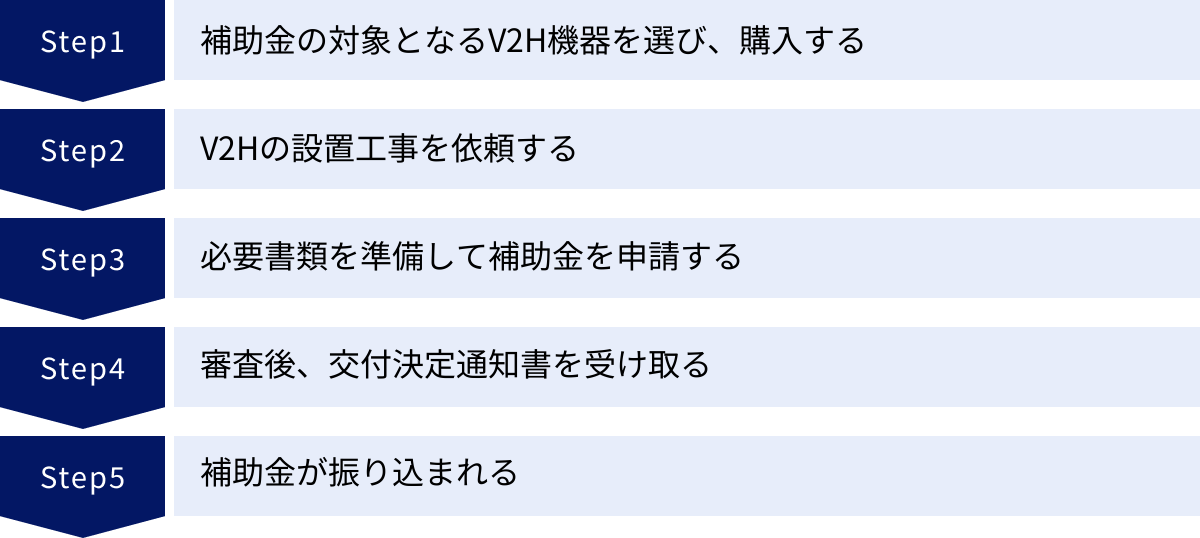

V2H補助金の申請から受け取りまでの5ステップ

V2H補助金の制度を理解したら、次は具体的な申請手続きの流れを把握しましょう。ここでは、国のCEV補助金を例に、機器の購入から補助金の振り込みまで、一般的な5つのステップを解説します。自治体の補助金も概ね同様の流れですが、詳細は各自治体の要綱をご確認ください。

① 補助金の対象となるV2H機器を選び、購入する

まず最初のステップは、補助金の対象となるV2H機器を選定し、購入契約を結ぶことです。

- 業者選定と相談: V2Hの設置実績が豊富な販売・施工業者を探し、相談します。複数の業者から見積もりを取り、価格やサービス内容を比較検討するのがおすすめです。

- 対象機器の確認: 検討しているV2H機器が、一般社団法人次世代自動車振興センターの補助金対象リストに掲載されていることを業者と一緒に確認します。

- 見積もりの取得: 機器本体の価格と設置工事費を含んだ正式な見積書を取得します。この見積書は申請時に必要となる重要な書類です。

- 購入・工事契約: 内容に納得したら、業者とV2H機器の購入および設置工事に関する契約を締結します。

重要な注意点として、補助金の申請は原則としてV2H機器の設置が完了し、代金の支払いが済んだ後に行います。そのため、この段階ではまだ申請手続きには入りません。

② V2Hの設置工事を依頼する

契約が完了したら、次はV2Hの設置工事です。

- 現地調査: 業者が自宅を訪問し、分電盤の位置、駐車スペース、配線ルートなどを確認し、具体的な工事計画を立てます。

- 設置工事の実施: 計画に基づき、専門の電気工事業者が設置工事を行います。工事内容には、基礎工事、機器の設置、分電盤との接続、配線工事などが含まれます。工事は通常1〜2日で完了しますが、天候や現場の状況によって変動します。

- 工事完了と支払い: 工事が完了したら、業者による動作確認が行われます。問題がなければ、契約に基づき機器代金と工事費用の支払いを済ませます。このとき受け取る領収書や支払い証明書は、補助金申請に必須の書類となるため、必ず保管しておきましょう。

③ 必要書類を準備して補助金を申請する

V2Hの設置と支払いが完了したら、いよいよ補助金の申請手続きに入ります。ここが最も手間のかかる部分ですが、慎重に進めましょう。一般的に必要となる書類は以下の通りです。

- 補助金交付申請書: 次世代自動車振興センターのウェブサイトからダウンロードできます。

- 本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカードの写しなど。

- V2Hの購入を証明する書類: 契約書や注文書、領収書の写し。

- 工事費用の内訳がわかる書類: 見積書や請求書、領収書の写し。

- 設置状況がわかる写真: 設置されたV2H機器、銘板(型式や製造番号がわかる部分)、設置場所の全景など、指定されたアングルの写真。

- EV・PHEV等の車検証の写し: 補助金申請者が対象車両を所有していることの証明。

- 住民票の写し(個人の場合)

これらの書類を不備なく揃え、申請期間内に次世代自動車振興センターへ郵送で提出します。書類に不備があると、審査が遅れたり、最悪の場合申請が受理されなかったりするため、提出前にはチェックリストなどを使って念入りに確認することが重要です。多くの販売・施工業者は、この申請手続きのサポートや代行を行っているため、不安な場合は相談してみるのが良いでしょう。

④ 審査後、交付決定通知書を受け取る

申請書類を提出すると、次世代自動車振興センターによる審査が始まります。審査では、提出された書類の内容が補助金の要件をすべて満たしているか、不備や不正がないかが厳密にチェックされます。

審査にかかる期間は、申請の混雑状況にもよりますが、通常1〜2ヶ月程度が目安です。

無事に審査を通過すると、「補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書」という書類が郵送で届きます。この通知書には、交付が決定した補助金の正式な金額が記載されています。この通知書を受け取った時点で、補助金の交付が確定したことになります。

⑤ 補助金が振り込まれる

交付決定通知書を受け取った後、実際に補助金が指定した銀行口座に振り込まれるまでには、さらに一定の期間が必要です。

通知書を受け取ってから約1〜2週間後に、申請書に記入した口座へ補助金が振り込まれるのが一般的です。振込が完了しても特に連絡はない場合が多いため、自身で口座の入金履歴を確認しましょう。

以上が、補助金申請から受け取りまでの一連の流れです。各ステップで必要な書類や手続きを正確にこなし、計画的に進めることが、スムーズな補助金受給への近道となります。

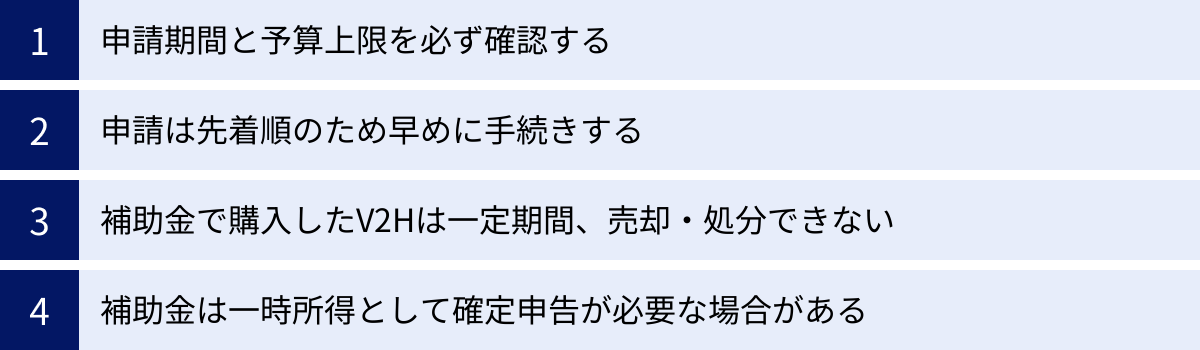

V2H補助金を利用する際の4つの注意点

V2H補助金は導入費用を大幅に軽減してくれる非常に魅力的な制度ですが、利用にあたってはいくつかの注意点があります。これらを事前に理解しておかないと、「もらえると思っていたのにもらえなかった」「後からペナルティが発生した」といった事態になりかねません。ここでは、特に重要な4つの注意点を解説します。

① 申請期間と予算上限を必ず確認する

これは最も基本的かつ重要な注意点です。国のCEV補助金も、地方自治体の補助金も、例外なく申請できる期間が定められています。また、期間内であっても年度ごとに組まれた予算の上限に達した時点で、予告なく受付が終了します。

特に、EVやV2Hへの関心が高まっている近年では、補助金の予算が想定よりも早く消化される傾向にあります。

- 情報収集のタイミング: V2Hの導入を検討し始めたら、その時点で国と自治体の補助金ウェブサイトを確認し、今年度の申請期間と現在の執行状況(予算残高など)を把握しましょう。

- 計画性: 「来年度になったら考えよう」と先延ばしにすると、次年度は制度が縮小されたり、終了したりする可能性もゼロではありません。利用できる制度があるうちに、計画的に行動を起こすことが重要です。

「いつでも申請できるわけではない」という意識を常に持っておくことが、補助金を確実に活用するための第一歩です。

② 申請は先着順のため早めに手続きする

ほとんどのV2H補助金は、申請を受理した順番で審査を進める「先着順」方式を採用しています。これは、予算が限られている中で公平性を保つための措置です。

この「先着順」が意味するのは、たとえ申請期間中であっても、自分の前に申請した人たちの合計補助額で予算が尽きてしまえば、それ以降の申請は受理されないということです。特に、受付開始直後や、年度末が近づくにつれて申請が殺到する傾向があります。

- 準備の重要性: V2Hの導入を決めたら、ただちに業者選定、見積もり取得、必要書類の準備に取り掛かりましょう。特に、住民票の取得や業者からの書類発行には時間がかかる場合があるため、逆算してスケジュールを立てることが肝心です。

- 業者の協力: 申請手続きをスムーズに進めるには、経験豊富な業者の協力が不可欠です。業者選定の際には、補助金申請のサポート体制が整っているかも確認しておくと安心です。

「まだ大丈夫だろう」という油断が、数万円から数十万円の補助金を受け取るチャンスを逃すことにつながりかねません。迅速な行動が何よりも大切です。

③ 補助金で購入したV2Hは一定期間、売却・処分できない

補助金は公的な資金によって賄われているため、その目的外利用や不正受給を防ぐためのルールが設けられています。その一つが「財産処分制限」です。

補助金を受けて導入したV2H充放電設備は、国のCEV補助金の場合、原則として3年または4年間(規定による)は、執行団体(次世代自動車振興センター)の承認なしに売却、譲渡、交換、廃棄、貸付などを行うことができません。これは「保有義務期間」とも呼ばれます。

- 違反した場合: もし、この期間内に無断で処分した場合、補助金の返還を求められます。悪質なケースでは、加算金の支払いが課されることもあります。

- やむを得ない場合: 引っ越しや災害による破損など、やむを得ない事情で処分が必要になった場合は、必ず事前に次世代自動車振興センターに相談し、所定の手続きを踏んで承認を得る必要があります。この場合でも、経過年数に応じた補助金の返納が必要になることがあります。

この保有義務は、補助金を受け取る上での重要な約束事です。将来的に引っ越しの可能性がある場合などは、この点を十分に考慮した上で導入を決定する必要があります。

④ 補助金は一時所得として確定申告が必要な場合がある

意外と見落としがちなのが、税金に関する問題です。国や地方自治体から受け取る補助金は、税法上「一時所得」として扱われます。

一時所得には、年間で合計50万円の特別控除枠があります。そのため、V2H補助金以外に他の一時所得(生命保険の一時金、懸賞の賞金品など)がなく、受け取った補助金額が50万円以下であれば、課税対象にはならず確定申告も不要です。

しかし、V2H補助金の額が50万円を超える場合や、他の一次所得と合算して50万円を超える場合は、確定申告が必要になる可能性があります。

- 課税対象額の計算式:

(一時所得の総収入額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額50万円) × 1/2 - 具体例:

国の補助金で90万円を受け取り、申請手数料などで5万円の支出があったとします。

(90万円 - 5万円 - 50万円) × 1/2 = 17.5万円

この17.5万円が、他の所得(給与所得など)と合算されて、所得税が計算されることになります。

会社員の方で普段は確定申告をしていない場合でも、この条件に当てはまると申告義務が発生します。補助金を受け取った翌年の確定申告期間(通常2月16日〜3月15日)に手続きを行う必要があります。不明な点があれば、お住まいの地域を管轄する税務署や税理士に相談することをおすすめします。

V2Hとは?

ここまでV2Hの補助金について詳しく解説してきましたが、そもそも「V2H」とはどのようなシステムなのでしょうか。この章では、V2Hの基本的な仕組みと、導入することで得られるメリット・デメリットを分かりやすく解説します。

電気自動車(EV)を「走る蓄電池」にするシステム

V2Hとは「Vehicle to Home」の略称で、その名の通り「車(Vehicle)から家(Home)へ」電気を供給する仕組みや、そのために使われる機器のことを指します。

通常、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)は、自宅のコンセントや充電スタンドから電気を受け取り、バッテリーに蓄えて走行します。これは一方向の電力の流れです。

これに対しV2Hは、この流れを双方向にします。つまり、EVに充電する(車へ)だけでなく、EVの大容量バッテリーに蓄えられた電気を、家庭用の電力として取り出して使う(家へ)ことを可能にするのです。

この双方向の電力供給を実現することで、EVは単なる移動手段から、家庭で使える大容量の「移動式蓄電池」へと役割を拡張します。これがV2Hシステムの最も革新的な点です。家庭の分電盤にV2H機器を接続することで、EVの電力を家中のコンセントや照明、家電製品で利用できるようになります。

V2Hを導入するメリット

V2Hを導入すると、私たちの暮らしに多くのメリットをもたらします。主な4つのメリットを見ていきましょう。

家庭の電気代を節約できる

V2Hを導入する最大の経済的メリットは、家庭の電気代を大幅に節約できる可能性を秘めている点です。

- ピークシフト: 多くの電力会社は、電気の使用量が少ない夜間に料金が安く、使用量が多い昼間に料金が高くなるプランを提供しています。V2Hを使えば、料金の安い夜間にEVへ充電し、昼間はその電気を家庭で使う「ピークシフト」が実現できます。これにより、電力会社から高い電気を買う量を減らし、電気代を削減できます。

- 太陽光発電との連携: 自宅に太陽光発電システムがある場合、V2Hとの相性は抜群です。日中に太陽光で発電した電気のうち、使い切れなかった余剰電力をEVに蓄えておくことができます。そして、夜間や天候の悪い日にその電気を使うことで、電力の自給自足率を高め、売電価格の下落に左右されない賢いエネルギー活用が可能になります。

停電時の非常用電源として使える

近年、地震や台風などの自然災害による大規模停電が頻発しています。V2Hは、このような非常時における強力なバックアップ電源として機能します。

一般的なEVは、40kWh〜60kWhといった大容量のバッテリーを搭載しています。これは、一般家庭が1日に使用する電力量(約10kWh〜15kWh)の数日分に相当します。停電が発生しても、V2Hを介してEVから電力を供給すれば、数日間にわたって照明や冷蔵庫、スマートフォンの充電など、必要最低限の電力を確保できます。

家庭用の定置型蓄電池の容量が5kWh〜10kWh程度であることと比較すると、EVのバッテリー容量がいかに大きいかが分かります。災害時に「走る蓄電池」が家にあるという安心感は、何物にも代えがたい価値があると言えるでしょう。

電気自動車(EV)への充電時間が短縮できる

V2Hシステムは、EVへの充電器としても非常に高性能です。

家庭用の一般的な充電設備には、100Vのコンセント(出力約1kW)、200Vのコンセント(出力約3kW)があります。これに対し、V2H機器の多くは最大6kWの出力で充電が可能です。これは、200Vコンセントの約2倍のスピードに相当します。

例えば、40kWhのバッテリーを搭載したEVを空の状態から満充電にする場合、3kWの充電器では約13時間かかりますが、6kWのV2Hであればその半分の約6.5時間で完了します。夜間に充電を開始すれば、翌朝には満タンの状態で出発できるため、日々の利便性が大きく向上します。

環境貢献につながる

V2Hの導入は、環境問題への貢献にもつながります。

- 再生可能エネルギーの有効活用: 太陽光発電などの再生可能エネルギーは天候に左右され、発電量が不安定です。V2Hを使ってEVに余剰電力を貯めておくことで、再生可能エネルギーを無駄なく使い切ることができます。

- CO2排出量の削減: 電力需要のピーク時に、火力発電所の稼働を抑えることに貢献します(ピークカット効果)。これにより、社会全体のCO2排出量削減に間接的に寄与することができます。

V2Hを導入するデメリット

多くのメリットがある一方で、V2H導入にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。

導入費用が高額

最大のデメリットは、初期導入費用が高額であることです。V2H機器本体の価格は数十万円から百万円以上するものもあり、さらに専門的な設置工事費も数十万円かかります。本記事で解説している補助金を活用することで負担は軽減されますが、それでもある程度の自己負担は発生します。

設置にはある程度のスペースが必要

V2H機器は、屋外の駐車スペース付近に設置するのが一般的です。機器本体はエアコンの室外機よりも一回り大きいサイズ感のものが多く、設置には十分なスペースの確保が必要です。また、分電盤からの配線ルートも考慮する必要があるため、住宅の状況によっては設置が難しい場合もあります。

対応している車種が限られる

V2Hを利用するには、車両側が外部給電機能に対応している必要があります。日本国内で販売されているEV・PHEVの多くは、CHAdeMO(チャデモ)という急速充電規格に対応しており、この規格に準拠したV2Hが主流です。

しかし、海外メーカーのEVの中にはCHAdeMO規格に対応していない車種もあり、その場合はV2Hを利用できません。V2Hの導入を検討する際は、ご自身の愛車、または購入予定の車がV2Hに対応しているかを必ず確認する必要があります。

V2Hの導入にかかる費用相場

V2Hの導入を具体的に考える上で、最も気になるのが「一体いくらかかるのか?」という費用面でしょう。V2Hの導入費用は、大きく「機器本体の価格」と「設置工事費用」の2つに分けられます。ここでは、それぞれの費用相場と、補助金を活用した場合の自己負担額のイメージを解説します。

V2H機器本体の価格

V2H機器本体の価格は、メーカーや製品の機能によって大きく異なります。主な価格決定要因は以下の通りです。

- 機能:

- 非系統連系タイプ: 停電時のみEVから給電できるシンプルなタイプ。比較的安価な傾向があります。

- 系統連系タイプ: 平常時も電力会社の電力網と連携し、太陽光発電の余剰電力や安い夜間電力をEVに貯め、昼間に使用できる高機能タイプ。価格は高めになりますが、電気代削減効果はこちらの方が大きいです。現在主流となっているのはこのタイプです。

- 出力: 充電・給電のパワー(kW数)が大きいほど高価になる傾向があります。

- メーカー・ブランド: 信頼性や付加機能、デザイン性などによって価格差があります。

これらの要素を考慮すると、V2H機器本体の価格相場は、おおむね50万円から120万円程度の範囲に収まることが多いです。補助金の対象となる高機能な系統連系タイプは、80万円前後からが中心価格帯となります。

設置工事費用

V2Hは専門的な電気工事が必要であり、その費用も導入コストの重要な一部です。工事費用は、各家庭の状況によって大きく変動します。

- 主な工事内容:

- 基礎工事: 機器を設置するためのコンクリート基礎を作る工事。

- 電気配線工事: 自宅の分電盤からV2H機器までの配線、およびV2H機器から充電ポートまでの配線工事。分電盤と設置場所の距離が長いほど、費用は高くなります。

- 分電盤の交換・改修: 既存の分電盤に空きスペースがない場合や、V2Hに対応するために交換が必要な場合に発生します。

- その他: 壁の穴あけ、配管の設置など。

これらの工事内容を総合すると、一般的な戸建て住宅におけるV2Hの設置工事費用は、30万円から50万円程度が相場となります。ただし、配線距離が非常に長い、分電盤の交換が必要など、特殊なケースではこれ以上の費用がかかることもあります。

正確な費用を知るためには、必ず複数の専門業者に現地調査を依頼し、詳細な見積もりを取得することが不可欠です。

補助金を活用した場合の自己負担額

では、これらの費用に対して補助金を活用すると、実際の自己負担額はどのくらいになるのでしょうか。具体的なシミュレーションで見てみましょう。

【シミュレーション条件】

- V2H機器本体価格(税抜):90万円

- 設置工事費用:40万円

- 導入総額:130万円

- 利用する補助金:

- 国のCEV補助金

- 自治体の補助金(例として20万円)

【補助金額の計算】

- 国のCEV補助金

- 設備費補助:90万円 × 1/2 = 45万円(上限75万円以内なのでOK)

- 工事費補助:40万円(上限40万円なのでOK)

- 国からの補助金合計:45万円 + 40万円 = 85万円

- 自治体の補助金

- 20万円

- 補助金合計額

- 85万円(国) + 20万円(自治体) = 105万円

【最終的な自己負担額】

- 導入総額 130万円 – 補助金合計額 105万円 = 自己負担額 25万円

このシミュレーションのように、総額130万円の導入費用が、国と自治体の補助金を併用することで、自己負担25万円まで大幅に圧縮される可能性があります。もちろん、これは一例であり、機器の価格や工事内容、利用できる自治体の補助金額によって自己負担額は変動します。

しかし、補助金制度がいかにV2H導入のハードルを下げてくれるかがお分かりいただけるでしょう。V2Hの導入計画は、補助金の活用を前提に立てることが成功の秘訣です。

補助金対象のおすすめV2Hメーカー・製品3選

V2Hの導入を検討する際、どのメーカーの製品を選べば良いか迷う方も多いでしょう。ここでは、国のCEV補助金の対象となっており、市場で高い評価とシェアを誇る代表的なメーカーを3社紹介します。それぞれの特徴を理解し、ご自身のニーズに合った製品選びの参考にしてください。

① ニチコン

ニチコン株式会社は、コンデンサなどの電子部品で世界的なシェアを持つ老舗メーカーであり、V2Hシステムのパイオニア的存在としても知られています。いち早くV2H市場に参入し、豊富なラインナップと高い信頼性で業界をリードしています。

- 代表的な製品シリーズ: 「EVパワー・ステーション」

- 特徴:

- 豊富なラインナップ: シンプルな機能のスタンダードモデルから、太陽光発電との連携や遠隔操作が可能な高機能モデル(プレミアムモデル)まで、幅広いニーズに対応する製品を展開しています。

- 高い信頼性と実績: V2H市場での導入実績が非常に多く、長年培ってきた電力制御技術による安定した性能と品質には定評があります。多くのEVユーザーやハウスメーカーから選ばれており、安心して導入できるメーカーの一つです。

- 倍速充電機能: 家庭用200Vコンセントの2倍のスピードでEVに充電できる6kW出力が標準的で、利便性が高いです。

- 太陽光発電との連携: 太陽光発電の余剰電力を効率的にEVへ充電したり、EVの電力を家庭で使ったりする機能が充実しており、経済メリットを最大化したいユーザーに適しています。

ニチコンは、信頼性や実績を重視し、幅広い選択肢の中から自分に合ったモデルを選びたい方におすすめのメーカーです。

② オムロン

オムロン株式会社は、制御機器やヘルスケア製品で有名なメーカーですが、太陽光発電用パワーコンディショナ(パワコン)の分野でも高い技術力を持っています。その技術を応用して開発されたのが、オムロンのV2Hシステムです。

- 代表的な製品シリーズ: マルチV2Xシステム「KPEP-Aシリーズ」

- 特徴:

- 業界最小・最軽量クラス: オムロンのV2Hは、そのコンパクトな設計が大きな特徴です。設置スペースが限られている都市部の住宅などでも導入しやすいメリットがあります。

- パワコン技術の応用: 太陽光発電用パワコンとEV用コンバータを一体化することで、エネルギーの変換ロスを低減し、効率的な充放電を実現しています。

- 柔軟なシステム構成: 太陽光発電システムや蓄電池と柔軟に連携できる設計になっており、将来的なシステムの拡張にも対応しやすいです。EVへの充電、太陽光発電、蓄電池をまとめて効率的に管理したいユーザーに最適です。

- 停電時の安心機能: 停電時にも太陽光発電からEVへ充電できる機能を搭載しているモデルもあり、災害時のレジリエンス(強靭性)を高めたいニーズに応えます。

オムロンは、設置スペースをコンパクトに抑えたい方や、太陽光発電・蓄電池を含めたトータルなエネルギーマネジメントシステムを構築したい方におすすめのメーカーです。

③ デンソー

株式会社デンソーは、世界トップクラスの自動車部品メーカーです。長年にわたる自動車開発で培った高い技術力と品質管理能力を活かし、V2Hシステム市場に参入しています。

- 代表的な製品: 「V2H-充放電器」

- 特徴:

- 自動車メーカー基準の高品質: 自動車部品メーカーならではの厳しい品質基準で開発・製造されており、高い耐久性や安全性が期待できます。特に、車両との通信安定性や協調制御に強みを持っています。

- 多様な車種への対応: 様々な自動車メーカーと取引があるデンソーは、幅広いEV・PHEVとの適合性を確保しています。

- すっきりとしたデザイン: 住宅の外観に馴染みやすい、シンプルでスタイリッシュなデザインも特徴の一つです。

- 安心のサポート体制: 自動車業界で築き上げた広範なネットワークを活かしたサポート体制も魅力です。

デンソーは、自動車部品メーカーとしての信頼性や安全性を最優先に考えたい方、そして愛車との連携性能を重視する方におすすめのメーカーです。

これらのメーカー以外にも、シャープや東光高岳など、複数の企業が補助金対象となるV2H製品を開発・販売しています。各製品のスペックや価格、デザインなどを比較検討し、ご自身のライフスタイルや住宅環境、そして予算に最も合ったV2Hシステムを選びましょう。

V2H補助金に関するよくある質問

V2H補助金の検討を進める中で、多くの人が抱く疑問があります。ここでは、特によくある質問とその回答をQ&A形式でまとめました。

中古の電気自動車(EV)でも補助金の対象になりますか?

はい、V2H充放電設備の補助金は、所有している電気自動車が中古車であっても対象になります。

V2HのCEV補助金の要件は、あくまで「補助対象となるV2H機器を導入すること」と「補助対象となるクリーンエネルギー自動車を所有していること」です。車両が新車か中古車かは問われません。

注意点として、国のCEV補助金には「車両購入補助」と「インフラ(V2H)補助」の2種類があり、これらは別の制度です。新車EVを購入する際に受けられる「車両購入補助」は、文字通り新車が対象です。しかし、今回解説しているV2H導入時に利用する「インフラ補助」は、連携させるEVが中古車であっても問題なく申請できます。

補助金の申請は代行してもらえますか?

はい、多くの販売・施工業者が補助金の申請代行サービスを提供しています。

V2H補助金の申請には、専門的な内容を含む多数の書類準備が必要となり、個人で行うには手間と時間がかかります。書類に不備があれば審査が遅れる原因にもなります。

そのため、V2Hの設置を依頼する販売・施工業者の多くが、申請手続きをサポートまたは代行するサービスを有料または無料で提供しています。業者に依頼すれば、必要書類の案内から申請書の作成、提出までを任せることができ、申請者の負担を大幅に軽減できます。

V2Hの業者を選ぶ際には、見積もり内容だけでなく、「補助金申請のサポート体制は整っていますか?」と確認することをおすすめします。代行手数料の有無やサービス範囲も事前に確認しておくと安心です。

太陽光発電システムがなくてもV2Hは導入できますか?

はい、太陽光発電システムがなくてもV2Hを導入し、補助金を利用することは可能です。

V2Hのメリットの一つである「電気代の節約」は、太陽光発電がなくても実現できます。例えば、電力料金が安い深夜電力でEVに充電し、電力料金が高い昼間にその電気を家庭で使う「ピークシフト」という運用方法です。これだけでも、家庭の電気代を削減する効果が期待できます。

また、国のCEV補助金(V2H充放電設備)の申請要件には、太陽光発電システムの設置は含まれていません。

ただし、地方自治体の補助金の中には、太陽光発電システムの設置を補助金の交付条件としている場合があります。 また、太陽光発電とV2Hを組み合わせることで、発電した電気を自家消費でき、エネルギーの自給自足率が格段に向上するため、経済的メリットと環境貢献度はさらに大きくなります。

結論として、V2H単体での導入も可能ですが、将来的なメリットを最大化するなら太陽光発電との連携がおすすめです。

賃貸住宅やマンションでも補助金は使えますか?

理論上は可能ですが、現実的には非常にハードルが高いと言えます。

補助金制度自体は、申請者の居住形態(持ち家、賃貸、集合住宅など)を制限しているわけではありません。しかし、V2Hの設置には以下の課題をクリアする必要があります。

- 賃貸住宅の場合: V2Hの設置には、建物の壁に穴を開けたり、分電盤を改修したりする工事が必要です。これらは建物の資産価値に影響を与えるため、必ず大家さんや管理会社の書面による承諾が必要不可欠です。承諾を得ることは、一般的に難しい場合が多いです。

- 分譲マンションの場合: 駐車場の利用権だけでなく、管理組合の総会で承認を得る必要があります。V2Hの設置は共用部分の改修にあたる可能性があり、全戸の合意形成が必要になるなど、手続きは極めて複雑で困難を伴います。

これらの設置許可という大きなハードルを越えられれば、補助金制度を利用すること自体は可能です。しかし、現状ではV2Hの導入は、主に戸建て住宅の所有者を対象とした設備と考えるのが現実的です。

まとめ:V2H補助金を活用して、お得にクリーンな暮らしを始めよう

この記事では、2024年度の最新情報に基づき、V2H導入に活用できる国と地方自治体の補助金制度について、その種類、金額、申請方法、注意点などを網羅的に解説しました。

V2Hは、電気自動車(EV)を「走る蓄電池」として活用することで、①電気代の節約、②災害時の非常用電源、③EVの高速充電、④環境貢献といった、多岐にわたるメリットを私たちの暮らしにもたらす革新的なシステムです。

しかし、その導入には高額な初期費用が伴うという課題があります。この課題を解決し、V2Hの普及を力強く後押ししてくれるのが、補助金制度です。

【本記事の重要ポイント】

- 補助金は国と自治体の2種類: 国の「CEV補助金」は全国どこでも利用でき、最大で設備費75万円、工事費40万円の支援が受けられます。これに加えて、お住まいの自治体の補助金を併用できる場合が多く、自己負担額を大幅に削減できます。

- 申請は先着順・予算に上限あり: 補助金は予算と期間が限られています。特に人気の補助金は早期に受付を終了する可能性があるため、導入を決めたら速やかに情報収集と手続きを進めることが成功の鍵です。

- 条件と注意点を理解する: 補助金の対象となる機器の選定、一定期間の保有義務、確定申告の可能性など、利用にあたってのルールを正しく理解しておくことが重要です。

- 専門家のサポートを活用する: V2Hの機器選定から設置工事、そして複雑な補助金申請まで、信頼できる販売・施工業者に相談し、サポートを受けることで、スムーズかつ確実な導入が実現します。

V2HとEVがもたらす未来は、単に移動がクリーンになるだけではありません。家庭のエネルギーを自給自足し、災害に強く、経済的にも環境的にも持続可能なライフスタイルを実現する可能性を秘めています。

補助金制度は、その未来への扉を開くための強力な鍵です。まずは国のCEV補助金の詳細を確認し、同時にお住まいの自治体のウェブサイトで独自の支援制度がないかを調べることから始めてみましょう。 賢く補助金を活用し、お得にスマートでクリーンな新しい暮らしへの第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。