愛知県は、日本の製造業と物流の中核を担う重要なエリアです。大手自動車メーカーをはじめとする数多くの企業が集積し、国内外への製品供給を支えるサプライチェーンの拠点として、貸倉庫の需要は常に高い水準で推移しています。特に近年では、Eコマース市場の拡大に伴い、消費者向けの物流拠点としての役割も増しており、その重要性はますます高まっています。

しかし、いざ自社の事業に適した貸倉庫を探そうとしても、「どのエリアにどんな特徴があるのか」「賃料の相場はどのくらいなのか」「そもそも何を基準に選べば良いのか」といった疑問に直面する方も少なくありません。立地や規模、設備など、考慮すべき点は多岐にわたり、最適な物件選びは事業の効率性やコストに直結する重要な経営判断となります。

この記事では、愛知県で貸倉庫をお探しの事業者様に向けて、以下の情報を網羅的に解説します。

- 愛知県の主要エリア別(名古屋・尾張北部・三河・海部)の賃料相場と特徴

- 事業計画の成功を左右する、失敗しない貸倉庫の選び方8つのポイント

- 契約前に知っておきたい費用の内訳や契約形態、手続きの流れ

- 貸倉庫探しに役立つポータルサイトや不動産会社

この記事を通じて、愛知県における貸倉庫探しの全体像を把握し、自社の事業に最適な一棟を見つけるための具体的な知識を身につけることができます。最適な貸倉庫は、単なる保管スペースではなく、企業の成長を加速させる戦略的拠点です。 ぜひ、本記事を参考に、貴社の事業拡大に向けた第一歩を踏み出してください。

目次

貸倉庫とは

貸倉庫とは、企業が自社の製品、商品、原材料、設備などを保管・管理するために借りる、事業用の倉庫物件を指します。多くの場合、物流拠点、配送センター、保管施設として利用され、企業のサプライチェーンにおいて重要な役割を果たします。

貸倉庫は、単に荷物を置くスペースを提供するだけでなく、効率的な入出庫作業を可能にするための様々な設備(トラックバース、荷物用エレベーターなど)を備えていることが一般的です。また、保管する物品の種類に応じて、常温倉庫だけでなく、定温管理が可能な冷蔵・冷凍倉庫や、法規制に対応した危険物倉庫など、多様な種類が存在します。

契約形態は、オフィスや店舗と同様に、不動産の賃貸借契約が基本となります。事業者(法人または個人事業主)が貸主(オーナー)と契約を結び、月々の賃料を支払ってスペースを利用するBtoB(Business to Business)の取引が中心です。そのため、契約時には企業の事業内容や財務状況などが審査されることが一般的です。

貸倉庫とトランクルーム・レンタル倉庫の違い

貸倉庫としばしば混同されがちなサービスに、「トランクルーム」や「レンタル倉庫」があります。これらは名称が似ているため同じものと捉えられがちですが、法的な位置づけ、主な利用目的、規模、契約形態において明確な違いがあります。 事業計画に適したサービスを選択するためにも、これらの違いを正確に理解しておくことが不可欠です。

| 項目 | 貸倉庫 | トランクルーム・レンタル倉庫 |

|---|---|---|

| 主な利用者 | 法人・個人事業主 | 個人・法人 |

| 主な利用目的 | 在庫保管、物流拠点、原材料保管など事業目的 | 家財道具、書類、趣味の品など私的利用・事業利用 |

| 契約形態 | 建物賃貸借契約 | 寄託契約(または賃貸借契約) |

| 法的根拠 | 宅地建物取引業法 | 倉庫業法(寄託契約の場合) |

| 規模 | 数十坪〜数千坪単位の大規模な物件が中心 | 0.5畳〜数畳程度の小規模なスペースが中心 |

| 荷物の管理責任 | 利用者自身(自己管理が原則) | 運営会社(寄託契約の場合、善管注意義務を負う) |

| 設備 | トラックバース、荷物用エレベーター、高天井など物流業務を想定した設備 | 空調設備、セキュリティ設備など(荷物保管に特化) |

| 具体例 | 物流会社の配送センター、メーカーの製品保管庫 | 屋内型トランクルーム、屋外型コンテナボックス |

最大の違いは、契約形態とそれに伴う荷物の管理責任の所在です。

貸倉庫の多くは「建物賃貸借契約」に基づいています。これは、倉庫という「スペース(不動産)」を借りる契約であり、借主はスペースを占有して自由に使用できます。その代わり、保管している荷物の管理責任は全面的に借主自身が負います。 盗難や火災、破損などのリスクに備え、借主が自ら火災保険に加入したり、セキュリティ対策を講じたりする必要があります。

一方、国土交通省の認定を受けた「認定トランクルーム」は、「寄託契約」を結びます。これは、倉庫会社に「荷物を預ける」契約であり、スペースを借りるわけではありません。この場合、倉庫会社は預かった荷物に対して善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を負い、万が一の際には損害賠償責任が発生します。 そのため、一般的に保険への加入が契約に含まれています。

ただし、「レンタル倉庫」や「レンタル収納スペース」といった名称で提供されるサービスの中には、トランクルームと同じように見えても、実質的には貸倉庫と同じ「賃貸借契約」であるケースも少なくありません。この場合、荷物の管理責任は利用者にあります。

まとめると、自社のスタッフが常駐し、商品のピッキングや梱包、配送といった物流業務全般を行いたい場合は「貸倉庫」が適しています。 一方で、単に物品を預けて保管だけを依頼したい場合や、個人が家財道具を預けるようなケースでは「トランクルーム(寄託契約)」が選択肢となります。事業目的で利用する際は、契約形態が「賃貸借契約」なのか「寄託契約」なのかを必ず確認し、自社の運用方法やリスク管理の方針に合ったサービスを選ぶことが重要です。

愛知県で貸倉庫の需要が高い理由

愛知県は、全国的に見ても貸倉庫の需要が非常に高いエリアです。その背景には、地理的な優位性と、この地で発展を遂げてきた産業構造が密接に関係しています。なぜ愛知県がこれほどまでに物流拠点として選ばれるのか、その理由を深く掘り下げてみましょう。

日本の中心という地理的な優位性

愛知県の最大の強みは、日本の地理的中心、いわゆる「へそ」に位置していることです。これは、物流において計り知れないメリットをもたらします。

日本の二大経済圏である首都圏(東京)と近畿圏(大阪)のほぼ中間に位置するため、愛知県に物流拠点を構えることで、東西の主要消費地へ効率的に商品を配送できます。 例えば、東京と大阪の両方に商品を供給する場合、関東や関西のどちらか一方に拠点を置くと、もう一方への輸送距離が長くなり、リードタイム(発注から納品までの時間)や輸送コストが増大します。しかし、愛知県を拠点とすれば、両都市へ比較的均等な距離でアクセスでき、全国をカバーする広域物流ネットワークのハブとして最適な立地となります。

この地理的優位性を最大限に活かしているのが、県内を縦横無尽に走る高規格な高速道路網です。

- 東名高速道路・新東名高速道路: 首都圏と直結する日本の大動脈。

- 名神高速道路・新名神高速道路: 近畿圏へとつながる主要ルート。

- 中央自動車道: 長野・山梨方面を経て首都圏へ抜ける内陸ルート。

- 東海北陸自動車道: 岐阜・富山・石川方面へアクセスする日本海側へのルート。

- 伊勢湾岸自動車道: 県内の主要物流エリア(名古屋港、中部国際空港、三河地区)を結び、新東名と新名神を直結させる環状道路。

これらの高速道路が複雑に絡み合うことで、あらゆる方面へのスムーズなアクセスが確保されています。特に、小牧JCTや豊田JCTなどは日本有数の交通の要衝であり、これらの周辺に大手物流企業の大型拠点が集中していることからも、その重要性がうかがえます。

さらに、空と海の玄関口も充実しています。中部国際空港(セントレア)は24時間運用可能な国際空港であり、航空貨物の拠点として機能しています。また、名古屋港は日本の五大港の一つであり、総取扱貨物量では長年にわたり日本一を記録している国際貿易港です。自動車の完成車輸出をはじめ、多様な貨物がこの港を通じて世界中と行き来しており、港周辺にはコンテナターミナルや大規模な物流施設が林立しています。

このように、陸・海・空の交通インフラが高度に整備され、日本の中心という地理的条件と結びつくことで、愛知県は他に類を見ない物流ポテンシャルを持つエリアとなっているのです。

製造業と物流ネットワークの拠点

愛知県は「ものづくり王国」と称されるように、日本を代表する製造業の集積地です。その中核を成すのが、世界的な自動車メーカーとその関連企業群によって形成される、巨大な産業クラスターです。

自動車産業は、数万点にも及ぶ部品から構成される典型的な組立産業であり、その生産プロセスは極めて複雑なサプライチェーンによって支えられています。部品メーカー(サプライヤー)が製造した多種多様な部品を、必要な時に必要なだけ組立工場(アッセンブリーメーカー)へ供給する「ジャストインタイム(JIT)」方式は、この地で確立され、発展してきました。

この精緻なサプライチェーンを円滑に機能させる上で、貸倉庫は不可欠な存在です。

- 部品保管・供給拠点: サプライヤーは、製造した部品を一時的に倉庫に保管し、組立工場の生産計画に合わせてタイムリーに納品します。これにより、組立工場は過剰な在庫を抱えるリスクを回避できます。

- 完成車・補給部品の保管・配送拠点: 生産された完成車や、修理用の補給部品を国内外へ出荷する前の一時保管場所として、広大な敷地を持つ倉庫やモータープールが利用されます。

このように、自動車産業の巨大なサプライチェーン網そのものが、部品や製品を保管・中継するための膨大な倉庫需要を生み出しているのです。

また、自動車産業以外にも、航空宇宙産業、工作機械、ファインセラミックス、繊維など、多岐にわたる製造業が愛知県には集積しています。これらの産業もまた、原材料の調達、製品の保管、国内外への出荷といった各プロセスで倉庫を必要とします。

近年では、こうした伝統的なBtoBの物流需要に加え、Eコマース(EC)市場の急拡大に伴うBtoC向けの物流需要が新たなトレンドとして加わっています。前述の地理的優位性から、EC事業者が全国の消費者へ迅速に商品を届けるための大型物流拠点(フルフィルメントセンター)の立地として、愛知県が選ばれるケースが急増しています。これらの施設では、保管だけでなく、受注処理、ピッキング、梱包、発送までの一連の業務が行われるため、最新の設備を備えた「先進的物流施設」の需要が高まっています。

製造業の強固な基盤と、Eコマースという新たな成長ドライバー。この二つが両輪となり、愛知県における貸倉庫の需要を力強く牽引しているのです。

【エリア別】愛知県の貸倉庫の賃料相場と特徴

愛知県の貸倉庫の賃料は、エリアによって大きく異なります。これは、交通の利便性、港や空港へのアクセス、産業の集積度、開発の進捗状況などがエリアごとに違うためです。ここでは、愛知県を主要な4つのエリアに分け、それぞれの賃料相場(坪単価)と特徴を解説します。

※賃料相場は市況や物件の築年数、規模、設備によって変動します。以下の数値はあくまで一般的な目安としてご参照ください。

| エリア | 主な市町村 | 坪単価の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 名古屋エリア | 港区、中川区、南区など | 4,000円~6,000円 | 名古屋港を核とする県内随一の物流拠点。コンテナ輸送や輸出入関連の需要が高い。都心部へのアクセスも良好で、賃料は比較的高水準。 |

| 尾張北部エリア | 小牧市、一宮市、春日井市など | 3,500円~5,000円 | 高速道路網が集中する内陸物流のハブ。大手物流企業の大型・高機能な拠点が多数立地。全国配送の拠点として人気が高い。 |

| 三河エリア | 豊田市、岡崎市、刈谷市など | 3,000円~4,500円 | 自動車産業の集積地。部品メーカーや関連企業の需要が中心。工場に隣接する形での倉庫ニーズが根強い。 |

| 海部エリア | 飛島村、弥富市、愛西市など | 4,000円~5,500円 | 伊勢湾岸道沿いの新興物流エリア。名古屋港へのアクセスが良く、大型の先進的物流施設の開発が活発。賃料は上昇傾向にある。 |

名古屋エリア(港区・中川区など)の賃料相場と特徴

坪単価の目安:4,000円~6,000円

名古屋エリア、特に港区や中川区、南区といった臨海部は、日本最大の国際貿易港である名古屋港を核とした、愛知県内でも随一の物流集積地です。このエリアの最大の特徴は、海上コンテナ輸送を伴う輸出入貨物の取扱いに非常に優れている点です。

コンテナターミナルに近いため、海外から輸入した原材料や製品を倉庫に搬入したり、国内で製造した製品をコンテナに詰めて輸出したりする際のドレージ(コンテナ陸上輸送)コストと時間を大幅に削減できます。そのため、貿易関連企業や国際物流を手掛けるフォワーダー、通関業者などからの需要が絶えません。

また、名古屋高速や国道23号線(名四国道)などを利用すれば、名古屋市中心部へのアクセスも良好です。都市部向けの消費財を扱う企業にとっても利便性が高く、地域配送の拠点としてのニーズもあります。

一方で、古くからの工業地帯でもあるため、築年数の古い中小規模の倉庫も多く存在しますが、近年では伊勢湾岸自動車道沿いを中心に大規模な再開発も進んでいます。需要の高さと土地の希少性から、県内では賃料相場が最も高い水準にあるエリアの一つです。特に、港に近い好立地の物件や、高機能な設備を持つ新しい物件は、坪単価6,000円を超えることも珍しくありません。

尾張北部エリア(小牧市・一宮市・春日井市など)の賃料相場と特徴

坪単価の目安:3,500円~5,000円

尾張北部エリアは、日本の高速道路網の結節点として、内陸における広域物流のハブ機能を担っています。 このエリアの心臓部といえるのが、東名高速と名神高速、中央自動車道が交差する小牧市です。小牧JCTや一宮JCTを中心に、大手路線便トラックターミナルや大手物流企業の巨大なマザーデポ(基幹拠点)が林立しています。

このエリアの最大のメリットは、東西日本の両方向、さらには北陸や信越方面へもアクセスしやすい、卓越した交通利便性です。そのため、全国に商品を配送する必要があるEC事業者や、広域をカバーする3PL(サードパーティー・ロジスティクス)事業者、メーカーの全国向け配送センターなどの立地として絶大な人気を誇ります。

比較的新しい大型の物流施設が多く、ランプウェイ(※)によって大型トラックが上層階へ直接アクセスできる物件や、最新の自動化設備を導入した高機能な倉庫も増えています。

(※ランプウェイ:倉庫内の各階に車両が直接乗り入れるための傾斜路)

賃料は名古屋エリアに次ぐ水準ですが、大規模な開発用地が比較的確保しやすかった背景から、数千坪単位の大型物件の供給が豊富です。企業の成長戦略に合わせて拠点の拡張を検討しやすい点も、このエリアの魅力と言えるでしょう。

三河エリア(豊田市・岡崎市・刈谷市など)の賃料相場と特徴

坪単価の目安:3,000円~4,500円

豊田市、岡崎市、刈谷市などを中心とする三河エリアは、世界的な自動車メーカーのお膝元であり、その関連企業が網の目のように集積する、ものづくりの心臓部です。このエリアの貸倉庫需要は、自動車産業のサプライチェーンと密接に結びついています。

主な用途は、自動車部品メーカーが製造した部品を一時保管し、組立工場の生産ラインへジャストインタイムで供給するための拠点です。そのため、特定の工場の近くや、主要な輸送ルートである東名高速道路や伊勢湾岸自動車道のインターチェンジ周辺に物件が点在しています。

他のエリアと比較すると、特定の企業の生産活動に特化した、比較的小規模から中規模の倉庫が多い傾向にあります。また、工場敷地内に併設された倉庫や、製造機能と保管機能が一体化した「貸工場・倉庫」といった物件も少なくありません。

賃料相場は、県内の他の主要物流エリアと比較するとやや落ち着いていますが、豊田市や刈谷市など産業集積度が高い都市部では、需要が底堅く、物件の空きが出にくい状況も見られます。自動車産業に関連する事業を展開する企業にとっては、サプライチェーンの効率化を図る上で欠かせない戦略的なエリアです。

海部エリア(飛島村・弥富市など)の賃料相場と特徴

坪単価の目安:4,000円~5,500円

海部(あま)エリア、特に名古屋港の西側に位置する飛島村や弥富市は、近年、愛知県で最もダイナミックな発展を遂げている新興物流エリアです。このエリアの成長を牽引しているのが、全線開通した伊勢湾岸自動車道の存在です。

伊勢湾岸道によって、名古屋港のコンテナターミナルや中部国際空港、さらには新名神高速道路を経由して関西方面へのアクセスが飛躍的に向上しました。名古屋港東側の名古屋エリアの混雑を避けつつ、港湾機能を利用できる新たな選択肢として、多くの物流企業から注目を集めています。

このポテンシャルに着目した大手デベロッパーにより、免震構造やランプウェイ、大型のトラックバースなどを備えた「先進的物流施設」の開発が非常に活発に行われています。広大な用地を確保しやすいため、延床面積が数万坪に及ぶ超大型のマルチテナント型倉庫(複数の企業が入居できる倉庫)の供給が相次いでいます。

こうした最新鋭の物件は、EC事業者や3PL事業者など、高い効率性とBCP(事業継続計画)性能を求めるテナントからの需要を喚起しています。開発ラッシュに伴い供給は増えていますが、旺盛な需要を背景に賃料は上昇傾向にあり、名古屋エリアに迫る水準となっています。今後も愛知県の物流地図を塗り替える重要なエリアとして、その動向が注目されます。

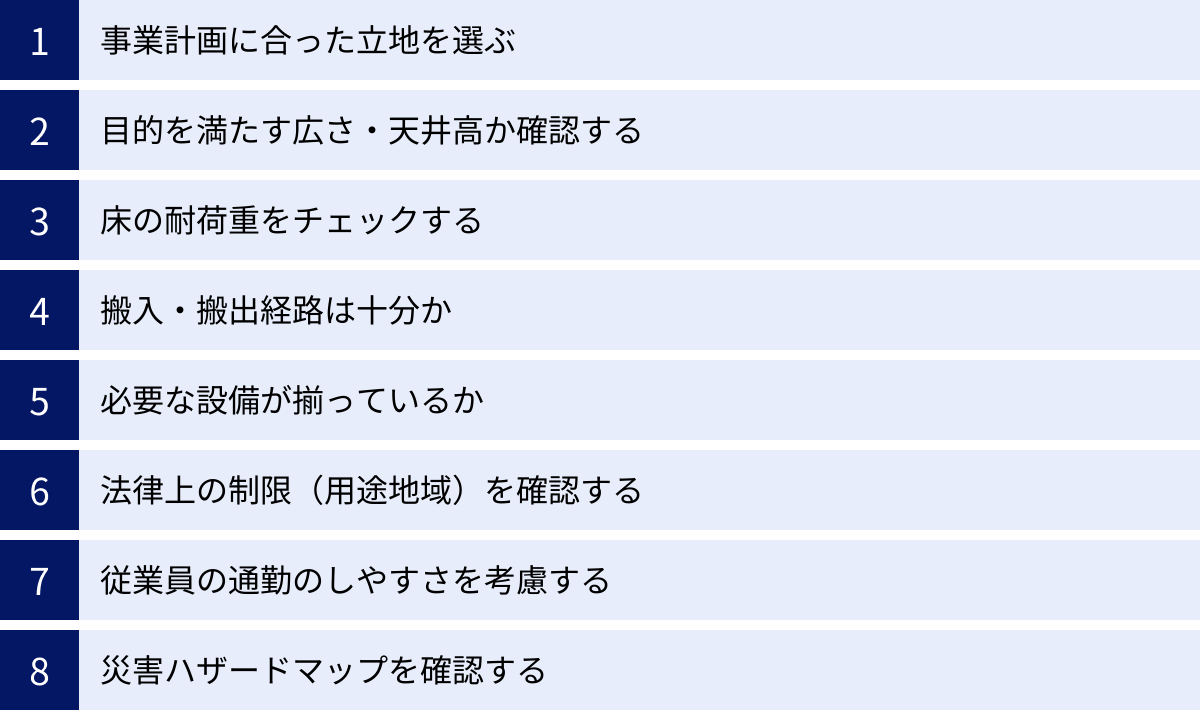

失敗しない!貸倉庫の選び方8つのポイント

貸倉庫は、一度契約すると簡単には移転できない大きな投資です。立地やスペックのミスマッチは、日々の業務効率の低下や不要なコストの発生に直結します。ここでは、自社の事業に最適な貸倉庫を選ぶために、契約前に必ず確認すべき8つの重要なポイントを解説します。

① 事業計画に合った立地を選ぶ

立地は、貸倉庫選びにおいて最も重要な要素であり、後から変更することができません。「なぜ、その場所でなければならないのか」を事業計画に照らして徹底的に検討する必要があります。

具体的には、以下の点を考慮しましょう。

- 主要な配送先・納品先との位置関係: 顧客への配送リードタイムや、仕入先からの輸送コストに直結します。主要な取引先へのアクセスが良い場所を選びましょう。

- 高速道路ICへのアクセス: 広域に配送を行う場合、主要な高速道路のインターチェンジから近いことは絶対条件です。ICまでの距離だけでなく、朝夕の渋滞状況なども確認しておくと良いでしょう。

- 港・空港へのアクセス: 輸出入を伴う事業であれば、名古屋港や中部国際空港へのアクセス性が重要になります。

- 事業エリアの将来性: 周辺の都市開発計画や道路整備計画なども考慮に入れると、長期的な視点での立地選定ができます。

これらの要素を総合的に評価し、自社の物流ネットワーク全体が最も効率的になる場所を見つけることが、コスト削減とサービス品質向上の鍵となります。

② 目的を満たす広さ・天井高か確認する

「広さ」を考える際、単純な面積(坪数・平方メートル)だけでなく、「どれだけの量を保管できるか」という保管効率の観点で考えることが重要です。その鍵を握るのが天井の高さです。

- 面積(坪数): 現在の在庫量だけでなく、将来の事業拡大を見越して、余裕を持った広さを確保することが望ましいです。一般的には、パレット(荷物を載せる台)1枚あたり1坪で計算することが多いですが、通路スペースなども考慮に入れる必要があります。

- 天井高(有効天井高): 梁(はり)や照明、空調設備などの障害物を除いた、実際に荷物を積み上げられる高さを「有効天井高」と呼びます。 この高さが高ければ高いほど、ネステナーやパレットラックを使って商品を高く積み上げることができ、同じ面積でも保管効率が格段に向上します。一般的な倉庫では有効天井高5.5m以上が一つの目安とされていますが、扱う荷物や使用するマテハン機器(マテリアルハンドリング機器)に合わせて最適な高さを選びましょう。

内見時には、メジャーを持参して実際に有効天井高を計測し、自社で利用を想定しているラックが問題なく設置できるかを確認することが不可欠です。

③ 床の耐荷重をチェックする

床がどれくらいの重さに耐えられるかを示す「床耐荷重」も、見落としてはならない重要なスペックです。特に、重量のある機械や商品を保管する場合や、フォークリフトが走行する場合には必ず確認が必要です。

床耐荷重は、一般的に「1平方メートルあたり〇〇kg(kg/㎡)」または「1平方メートルあたり〇〇トン(t/㎡)」という単位で示されます。一般的な倉庫では1.5t/㎡(1,500kg/㎡)が標準的ですが、重量物を扱う場合は2.0t/㎡以上のスペックが求められることもあります。

もし、床の耐荷重を超える荷物を置いたり、フォークリフトが走行したりすると、床が沈んだり、ひび割れが入ったりする恐れがあります。最悪の場合、建物の構造自体にダメージを与えてしまう可能性もあり、多額の修繕費用を請求されるリスクがあります。保管する商品の中で最も重いものの重量や、使用するフォークリフトの総重量(本体重量+最大積載量)を事前に把握し、物件の床耐荷重がそれを上回っていることを必ず確認しましょう。

④ 搬入・搬出経路は十分か

倉庫内のスペックが良くても、そこに至るまでの経路、つまり搬入・搬出のスムーズさが確保されていなければ、物流拠点としての機能は半減してしまいます。特に以下の2点は、日々の作業効率と安全性に大きく影響します。

前面道路の幅員

倉庫に接する前面道路の幅員(どうろのふくいん、道幅のこと)は、使用する配送トラックのサイズに合わせて十分な広さがあるかを確認する必要があります。

- 4tトラックの場合: 少なくとも6m以上の道路幅がないと、対向車とのすれ違いが困難になります。

- 10t大型トラックやトレーラーの場合: 8m以上の道路幅が望ましいです。また、敷地への出入りの際には大きく旋回するため、交差点の見通しや隅切り(角地の内側の角を削った部分)の有無も重要です。

前面道路が狭いと、トラックが進入するたびに交通を妨げてしまい、近隣住民とのトラブルの原因にもなりかねません。内見時には、実際に自社で利用する最大のトラックで現地を訪れ、問題なく通行・進入できるかを確認することをおすすめします。

トラックバース・ドックレベラーの有無

効率的かつ安全な荷役作業に不可欠なのが、トラックバースとドックレベラーです。

- トラックバース: トラックが後退して接車し、荷物の積み下ろしを行うためのプラットフォームのこと。バースがあることで、荷台と倉庫の床面に段差がなくなり、フォークリフトや台車がスムーズに行き来できます。バースの数(何台のトラックが同時に接車できるか)や、雨天でも作業できる庇(ひさし)の有無も確認しましょう。

- ドックレベラー: トラックの荷台の高さは車種によって微妙に異なります。この荷台とバースの床面の間のわずかな段差や隙間を埋めるための可動式の板がドックレベラーです。これにより、フォークリフトが安全かつスムーズにトラックの荷室内へ進入できるようになり、荷役効率が大幅に向上します。

これらの設備がない場合、作業員が手作業で荷物を運んだり、別途スロープを用意したりする必要があり、時間と労力がかかります。一日に何度もトラックが出入りするような拠点では、これらの設備の有無が生産性を大きく左右します。

⑤ 必要な設備が揃っているか

保管する商品や運用方法によって、必要となる設備は異なります。内見時に、自社の業務に必要な設備が備わっているか、あるいは後から設置することが可能かを確認しましょう。

空調設備(定温・冷蔵・冷凍)

食品、医薬品、化粧品、精密機器、美術品など、温度や湿度の変化に弱いデリケートな商品を扱う場合、空調設備の有無は必須条件です。

- 定温倉庫: 年間を通じて一定の温度(一般的に10℃~20℃程度)に保たれる倉庫。ワインや電子部品などの保管に適しています。

- 冷蔵倉庫: 10℃以下で商品を保管する倉庫。チルド食品や乳製品などに利用されます。

- 冷凍倉庫: -18℃以下で商品を保管する倉庫。冷凍食品やアイスクリームなどに利用され、さらに細かく温度帯(F級、C級など)が分かれています。

これらの設備は後から設置すると莫大なコストがかかるため、最初から設備が整った物件を探すのが基本です。

荷物用エレベーター

2階建て以上の多層階倉庫を利用する場合、荷物用エレベーターの有無とスペックは極めて重要です。

- 積載荷重: 一度にどれくらいの重さの荷物を運べるか(例:2.0t、4.0tなど)。

- サイズ(間口・奥行・高さ): 運搬したい荷物やパレット、台車が収まるか。

- 昇降速度: 昇降にかかる時間も作業効率に影響します。

内見時には、エレベーターの仕様書を確認させてもらうか、実際にメジャーで寸法を測り、自社の運用に支障がないかを確認しましょう。

事務所スペース

倉庫内で在庫管理や伝票処理、ドライバーの待機などを行うための事務所スペースが必要になることがほとんどです。

- 併設の有無: あらかじめ倉庫内に事務所スペースが設けられているか。

- 設置の可否: 事務所がない場合、後からプレハブやパーテーションで区切って事務所スペースを作ることが許可されているか。

- インフラ: 電話回線やインターネット回線、トイレ、給湯室などが利用できるかも確認が必要です。

⑥ 法律上の制限(用途地域)を確認する

都市計画法では、計画的な市街地を形成するために、地域を「用途地域」として13種類に区分し、建てられる建物の種類や用途を制限しています。倉庫を建てたり、営業したりできる用途地域は限られています。

一般的に、貸倉庫は以下の用途地域に立地していることが多いです。

- 準工業地域: 環境悪化の恐れのない工業の利便を図る地域。倉庫のほか、住宅や店舗も混在します。

- 工業地域: 主として工業の利便を図る地域。どんな工場でも建てられますが、住宅や店舗も建築可能です。

- 工業専用地域: 工業の利便に専念する地域。住宅、店舗、学校、病院などを建てることはできません。

契約しようとしている物件がどの用途地域に属しているかは、必ず確認しましょう。特に、倉庫内で物品の販売や軽微な加工以上の製造行為を行いたい場合、その行為が用途地域の制限に抵触しないかを、事前に市役所などの行政機関に確認しておくことが重要です。

⑦ 従業員の通勤のしやすさを考慮する

物流拠点のスムーズな運営には、そこで働く従業員の存在が不可欠です。人材を確保し、定着させるためには、従業員の通勤のしやすさも重要な選定基準となります。

- 公共交通機関: 最寄り駅やバス停からの距離、運行本数などを確認します。駅から遠い場合は、送迎バスの運行なども検討する必要があるかもしれません。

- 自動車・バイク通勤: 従業員用の駐車場が確保できるか、また、何台分確保できるかを確認します。前面道路や周辺道路の渋滞状況も考慮に入れましょう。

- 周辺環境: 昼食をとるためのコンビニや飲食店、銀行などが近くにあると、従業員の利便性が高まります。

特に郊外の倉庫では公共交通機関が不便なケースが多いため、自動車通勤を前提とした駐車場確保が採用活動の成否を分けることもあります。

⑧ 災害ハザードマップを確認する

日本は自然災害の多い国です。企業の資産である商品や設備を守り、事業を継続するためには、BCP(事業継続計画)の観点から、立地の災害リスクを事前に把握しておくことが不可欠です。

各自治体が公表しているハザードマップを活用し、以下のリスクを確認しましょう。

- 水害リスク: 河川の氾濫や内水氾濫による浸水の想定区域に入っていないか、想定される浸水の深さはどのくらいか。

- 地震リスク: 地震による揺れの大きさ(震度)の想定や、液状化現象の発生可能性。

- 土砂災害リスク: 崖崩れ、地すべり、土石流などの土砂災害警戒区域に入っていないか。

- 高潮リスク: 沿岸部の倉庫の場合、台風などによる高潮の浸水想定区域に入っていないか。

ハザードマップでリスクが高いと判断されたエリアの物件を検討する場合は、建物の構造(免震・耐震構造など)や、防水板の設置といった対策が講じられているかを確認することが重要になります。災害時に事業が長期間ストップする事態を避けるためにも、ハザードマップの確認は必ず行いましょう。

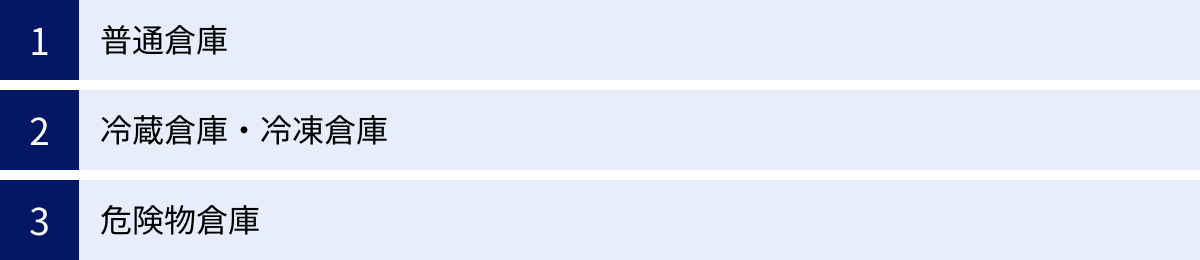

知っておきたい貸倉庫の種類

貸倉庫と一言でいっても、その機能や法的な位置づけによっていくつかの種類に分類されます。保管したい荷物の特性や、遵守すべき法律に合わせて、適切な種類の倉庫を選ぶ必要があります。ここでは、代表的な3つの倉庫の種類について解説します。

普通倉庫

普通倉庫は、最も一般的で数が多いタイプの倉庫です。農業、鉱業(金属、原油などを除く)、製造業の産品から、消費者の財産まで、倉庫業法で定められた第一類から第五類物品、第七類物品といった幅広い貨物を保管することができます。

具体的には、以下のようなものが該当します。

- 一般雑貨(紙、パルプ、繊維、タイヤなど)

- 食品(穀物、砂糖、塩、缶詰など常温で保管可能なもの)

- 電化製品、機械類

- 建材

基本的に、特別な温度管理や危険物としての規制を必要としない、常温で保管できる物品のほとんどが対象です。私たちが普段「倉庫」と聞いてイメージするのは、この普通倉庫であることが多いでしょう。設備や構造に関する基準はありますが、後述する冷蔵・冷凍倉庫や危険物倉庫ほど厳格なものではありません。そのため、立地や規模、築年数など、物件のバリエーションが非常に豊富で、比較的探しやすいのが特徴です。自社の扱う商品が特別な管理を必要としない場合は、まずこの普通倉庫の中から最適な物件を探すことになります。

冷蔵倉庫・冷凍倉庫

冷蔵・冷凍倉庫は、食品や医薬品、化学薬品など、品質を維持するために低温での保管が必要な物品を専門に扱う倉庫です。倉庫内の温度を一定に保つための高度な断熱構造と、強力な冷却設備を備えています。

倉庫業法施行規則では、保管温度によって以下のように定義されています。

- 冷蔵倉庫: 常時10℃以下で物品を保管する倉庫。

- 冷凍倉庫: 冷蔵倉庫のうち、特に低温で保管するもの。

さらに、保管温度帯によって以下のような等級(クラス)に分けられるのが一般的です。

- C3級(チルド): 10℃~-2℃

- C2級(チルド): -2℃~-10℃

- C1級(チルド): -10℃~-20℃

- F1級(フローズン): -20℃~-30℃

- F2級(フローズン): -30℃~-40℃

- F3級(フローズン): -40℃~-50℃

- F4級(フローズン): -50℃以下(超低温)

どの温度帯が必要かは、保管する商品の特性によって決まります。 例えば、生鮮食品や乳製品はC級(チルド)、冷凍食品やアイスクリームはF級(フローズン)での保管が必要です。

冷蔵・冷凍倉庫は、建設コストや光熱費などのランニングコストが普通倉庫に比べて格段に高くなるため、賃料も高額になる傾向があります。また、物件数も限られているため、希望のエリアやスペックの物件を見つけるのは容易ではない場合があります。これらの倉庫を探す際は、専門の不動産会社に相談するのが効率的です。

危険物倉庫

危険物倉庫は、消防法で定められた「危険物」を、法律の基準に従って安全に貯蔵・取り扱いするための専門施設です。消防法上の危険物とは、火災を発生させる危険性が高い、あるいは火災を拡大させる要因となりうる物品のことで、引火性液体(ガソリン、灯油など)、可燃性固体、酸化性固体などが該当します。

これらの危険物を一定数量以上保管する場合、市町村長等の許可を受けた危険物倉庫に貯蔵することが義務付けられています。

危険物倉庫は、万が一の火災や爆発、漏洩といった事故を防ぐため、建築基準法や消防法に基づき、構造や設備に非常に厳しい基準が設けられています。

- 構造: 耐火構造または不燃材料で作られた壁、柱、床、梁。窓や出入口には防火設備を設置。

- 採光・照明: 火花を発しない防爆型の照明器具を使用。

- 換気設備: 可燃性の蒸気を屋外の高所に排出する設備。

- 消火設備: 危険物の種類や数量に応じた消火器や自動火災報知設備、スプリンクラーなどを設置。

- その他: 避雷針の設置や、漏洩した危険物をせき止めるための「ためます」の設置など。

このように、特殊な設計と設備が必要となるため、建設コストは非常に高くなります。当然、賃料も普通倉庫と比べて割高になり、物件数も極めて少ないのが現状です。危険物を扱う事業者は、まず自社で取り扱う品目が消防法上の危険物に該当するか、また、その保管数量が規制の対象となるかを確認した上で、専門の知識を持つ不動産会社に相談し、法令を遵守できる物件を探す必要があります。

貸倉庫の契約にかかる費用の内訳

貸倉庫を契約する際には、毎月支払う賃料のほかに、契約時にまとまった初期費用が必要となります。費用の内訳を事前に理解し、十分な資金計画を立てておくことが重要です。一般的に必要となる費用は以下の通りです。

| 費用項目 | 概要 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 賃料 | 倉庫を使用するための月々の利用料。 | 物件により異なる(坪単価で表示されることが多い) |

| 共益費・管理費 | 共用部分の清掃、維持管理、警備などに充てられる費用。 | 賃料の5%~15%程度 |

| 保証金・敷金 | 賃料滞納や原状回復費用の担保として貸主に預けるお金。 | 賃料の3ヶ月~10ヶ月分程度 |

| 礼金 | 貸主に対して支払う謝礼金。返還されない。 | 賃料の0~2ヶ月分程度 |

| 仲介手数料 | 物件を紹介した不動産会社に支払う成功報酬。 | 賃料の1ヶ月分+消費税 |

| 火災保険料 | 万一の火災に備えるための保険料。加入が必須の場合が多い。 | 契約期間や補償内容による(数万円~) |

賃料

賃料は、倉庫を使用するために毎月支払う基本的な費用です。通常、「坪単価 × 面積」で計算されます。例えば、坪単価4,000円の倉庫を100坪借りる場合、月額賃料は400,000円となります。物件情報に記載されている賃料が、消費税込みなのか税別なのかは必ず確認しましょう。事業用不動産の賃料には消費税が課されます。

共益費・管理費

共益費や管理費は、エレベーターや廊下、駐車場、トイレといった共用部分の清掃、メンテナンス、電気代、警備費用などに充てられる費用です。賃料とは別に請求されることが多く、一般的には賃料の5%~15%程度が目安となります。物件によっては、賃料に共益費が含まれている「グロス契約」の場合もあります。総額でいくらになるのかをしっかり確認することが大切です。

保証金・敷金

保証金・敷金は、契約時に貸主へ預け入れる担保金です。借主が賃料を滞納した際の補填や、退去時に物件を元の状態に戻す「原状回復」の費用などに充てられます。問題がなければ、退去時に原状回復費用などを差し引いた上で返還されます。

住居用の賃貸物件では敷金が賃料の1~2ヶ月分であることが多いですが、事業用の貸倉庫では、賃料の3ヶ月~10ヶ月分と高額になるのが一般的です。これは、事業の変動による賃料滞納リスクや、倉庫の原状回復費用が住居より高額になる傾向があるためです。契約内容によっては、退去時に保証金の一部を償却(返還しない)する「保証金の償却」という特約が付いている場合もあるため、契約書をよく確認する必要があります。

礼金

礼金は、物件を貸してくれる貸主(オーナー)に対して、謝礼の意味合いで支払うお金です。保証金・敷金とは異なり、退去時に返還されることはありません。 相場は賃料の0~2ヶ月分程度で、物件によっては礼金がない場合もあります。初期費用を抑えたい場合は、礼金なしの物件を探すのも一つの方法です。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や契約手続きのサポートをしてくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により上限が定められており、一般的には「賃料の1ヶ月分+消費税」となります。この費用は、契約が成立した際に発生します。

火災保険料

万が一の火災や水害、盗難などのリスクに備えるため、火災保険(借家人賠償責任保険特約付き)への加入が契約の条件として義務付けられていることがほとんどです。保険料は、建物の構造や面積、補償内容、保険期間によって異なりますが、契約期間分を一括で支払うのが一般的です。自社の資産である在庫商品を守るためにも、適切な補償内容の保険に加入することが重要です。

これらの費用を合計すると、貸倉庫の初期費用は、月額賃料の6ヶ月~12ヶ月分以上になることも珍しくありません。 余裕を持った資金準備が不可欠です。

貸倉庫の契約形態について

貸倉庫を借りる際の賃貸借契約には、主に「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」の2種類があります。どちらの契約形態かによって、契約期間や更新のルールが大きく異なるため、それぞれの特徴を正しく理解しておく必要があります。

普通建物賃貸借契約

普通建物賃貸借契約は、従来からある一般的な建物の賃貸借契約です。この契約の最大の特徴は、借地借家法によって借主(テナント)の権利が手厚く保護されている点にあります。

- 契約期間: 1年以上の期間で設定されます(期間の定めがない契約も可能)。契約期間が満了しても、借主が希望すれば原則として契約は更新されます。

- 更新: 貸主(オーナー)が更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするためには、「正当な事由」が必要となります。この正当事由は、貸主自身がその物件を使用する必要性、これまでの賃貸借の経緯、物件の利用状況、立退料の提供などを総合的に考慮して判断されるため、貸主側からの一方的な立ち退き要求は非常に困難です。

- 中途解約: 契約書に中途解約に関する特約があれば、借主からの解約は可能です。通常、「解約の〇ヶ月前に予告する」といった条項が定められています。

借主にとっては、長期にわたって安定的に事業拠点を確保できるという大きなメリットがあります。一方で、貸主にとっては、将来的に自己使用や再開発を計画していても、一度貸すと簡単には立ち退いてもらえないというデメリットがあります。

定期建物賃貸借契約

定期建物賃貸借契約(通称:定借)は、2000年に導入された比較的新しい契約形態です。普通建物賃貸借契約とは対照的に、契約期間の満了によって、更新されることなく確定的に契約が終了するのが最大の特徴です。

- 契約期間: 契約で定めた期間が満了すると、契約は完全に終了します。更新という概念はありません。

- 更新: ありません。引き続きその物件を利用したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で、「再契約」を締結する必要があります。貸主は再契約を拒否することも可能です。

- 契約方法: 契約締結前に、貸主は借主に対して「この契約は更新がなく、期間満了により終了する」という旨を記載した書面を交付して説明する義務があります。

- 中途解約: 原則として、契約期間中の借主からの中途解約は認められません。ただし、契約書に中途解約を認める特約があれば可能です。

貸主にとっては、契約期間を確定できるため、将来の計画(売却、建て替え、自己使用など)が立てやすいというメリットがあります。そのため、近年、事業用不動産ではこの定期建物賃貸借契約が増加傾向にあります。

借主にとっては、契約期間が満了すれば退去しなければならない可能性があるというデメリットがありますが、期間限定のプロジェクトや、将来的な移転を視野に入れている場合など、柔軟な事業計画に対応しやすいというメリットもあります。また、貸主が契約期間を確定できる分、普通借家契約よりも賃料が若干低めに設定されるケースもあります。

どちらの契約が自社に適しているかは、事業の長期的な展望によって異なります。長期安定的な拠点を求めるなら普通建物賃貸借、短期・中期的な利用や柔軟性を重視するなら定期建物賃貸借が選択肢となるでしょう。

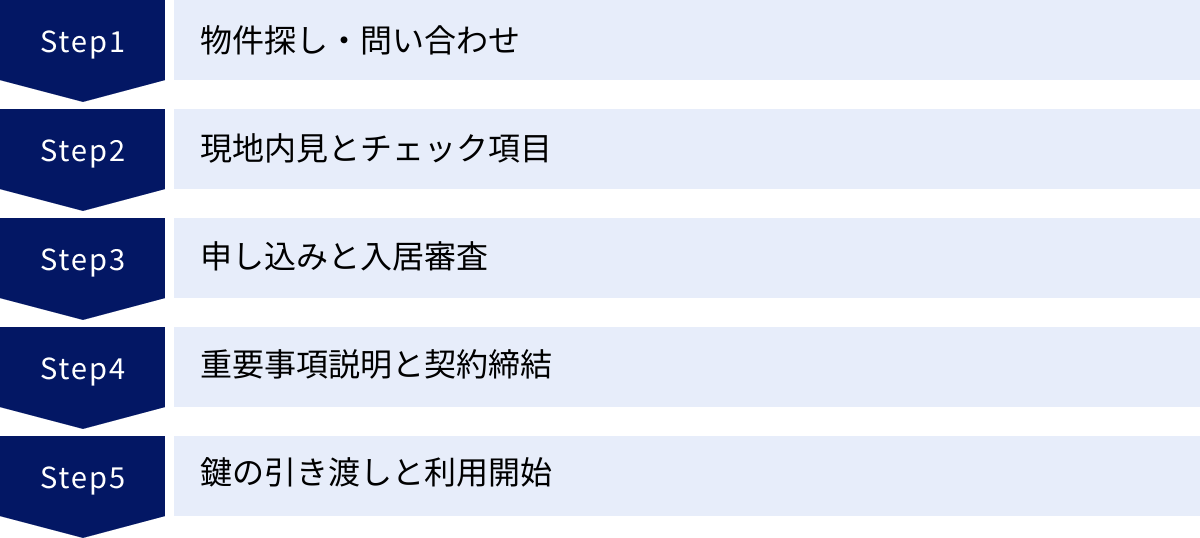

貸倉庫を契約するまでの流れ

貸倉庫の契約は、物件を探し始めてから実際に利用を開始するまで、いくつかのステップを踏む必要があります。スムーズに手続きを進めるために、全体の流れを把握しておきましょう。

物件探し・問い合わせ

まずは、自社の事業に必要な貸倉庫の条件を明確にすることから始めます。

- エリア: どの地域の物件を探すか。

- 広さ・天井高: 必要な面積と保管効率。

- 設備: トラックバース、空調、事務所など、必須の設備。

- 予算: 支払える賃料や初期費用の上限。

これらの条件を整理したら、インターネットの物件ポータルサイトや、事業用不動産を専門に扱う不動産会社のウェブサイトで物件情報を収集します。気になる物件が見つかったら、電話や問い合わせフォームで不動産会社に連絡を取り、物件の空き状況や詳細情報を確認します。このとき、まだ公開されていない物件情報(未公開物件)を紹介してもらえることもあるため、積極的に相談してみましょう。

現地内見とチェック項目

興味のある物件が見つかったら、不動産会社の担当者と日程を調整し、必ず現地内見を行います。図面や写真だけではわからない部分を、自分の目で確かめる非常に重要なステップです。

内見時には、「失敗しない!貸倉庫の選び方8つのポイント」で解説した項目を一つひとつチェックしましょう。

- 立地: 周辺道路の状況、トラックの進入経路、近隣環境。

- 建物: 広さ、有効天井高、床耐荷重、柱の間隔。

- 設備: トラックバース、荷物用エレベーター、事務所、空調、電気容量、給排水。

- 状態: 雨漏りの跡、ひび割れ、清掃状況。

- その他: 従業員の通勤経路、駐車場の有無、ハザードマップとの照合。

メジャーやメモ、カメラを持参し、気になった点はすべて記録し、担当者に質問することが大切です。可能であれば、複数の物件を比較検討することをおすすめします。

申し込みと入居審査

内見の結果、借りたい物件が決まったら、「入居申込書」を不動産会社に提出します。これは、その物件を借りたいという意思を貸主(オーナー)に示すための書類です。

入居申込書を提出すると、貸主による入居審査が行われます。事業用物件の審査では、「この会社に貸して、継続的に賃料を支払ってくれるか」「トラブルなく物件を使用してくれるか」といった点が重視されます。一般的に、以下の書類の提出を求められます。

- 法人の場合: 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社案内、決算書(通常2~3期分)、代表者の身分証明書・印鑑証明書など。

- 個人事業主の場合: 身分証明書、確定申告書の写し、事業計画書、印鑑証明書など。

審査期間は、数日から1週間程度かかるのが一般的です。

重要事項説明と契約締結

無事に入居審査を通過したら、契約手続きに進みます。契約締結の前に、宅地建物取引業法に基づき、不動産会社(の宅地建物取引士)から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係や法的な制限、契約条件など、特に重要な内容について書面(重要事項説明書)を用いて説明を受けるものです。

説明を受ける内容は、賃料、契約期間、更新の有無、禁止事項、解約条件、原状回復の範囲など多岐にわたります。不明な点や疑問点があれば、この段階で必ず質問し、すべて納得した上で署名・捺印しましょう。

重要事項説明の内容に合意したら、次に「建物賃貸借契約書」に署名・捺印し、正式に契約を締結します。同時に、保証金や礼金、仲介手数料といった初期費用の支払いを行います。

鍵の引き渡しと利用開始

契約手続きと初期費用の支払いが完了したら、契約開始日(入居可能日)に、貸主または不動産会社から倉庫の鍵が引き渡されます。これをもって、正式に倉庫の利用を開始できます。

利用開始にあたり、電気、水道、インターネット回線などのインフラ契約を自社で行う必要がある場合が多いので、事前に手続きを確認しておきましょう。また、荷物の搬入や内装工事(必要な場合)のスケジュールも立てておく必要があります。

愛知県の貸倉庫探しに役立つポータルサイト・不動産会社5選

愛知県で貸倉庫を探す際、効率的に情報を集めるためには、専門のポータルサイトや不動産会社を活用するのが近道です。ここでは、豊富な物件情報や専門知識を持つ代表的なサービスを5つ紹介します。

① アットホーム

「アットホーム」は、日本最大級の不動産情報サイトの一つです。住居用のイメージが強いかもしれませんが、「アットホーム 事業用」として貸店舗や貸事務所、そして貸倉庫の物件情報も非常に豊富に掲載しています。

全国の不動産会社が加盟しているため、愛知県内の幅広いエリアの物件を網羅的に検索できます。大手から地域密着型の不動産会社まで、多様な物件が掲載されているのが強みです。まずは市場にどのような物件があるのかを広く把握したい場合に、最初にチェックするサイトとしておすすめです。

参照:アットホーム株式会社 公式サイト

② 貸倉庫・貸工場ダイレクト

「貸倉庫・貸工場ダイレクト」は、その名の通り、倉庫と工場という事業用不動産に特化した専門のポータルサイトです。全国の貸倉庫・貸工場情報を専門に扱っており、ユーザーはエリアや面積、賃料といった基本的な条件だけでなく、「クレーン付き」「高床式倉庫」「事務所付き」といった、事業用物件ならではの細かい条件で物件を絞り込むことができます。専門性が高いため、具体的なニーズが固まっている場合に、効率的に希望の物件を見つけやすいサイトです。

参照:株式会社ビルプランナーズ 公式サイト

③ イーソーコ.com

「イーソーコ.com」は、物流不動産に特化した情報提供とマッチングを行うプラットフォームです。単に物件情報を掲載するだけでなく、倉庫を「借りたい」「貸したい」「売りたい」「買いたい」といった多様なニーズに対応しています。物流に関するコンサルティングや倉庫の有効活用提案なども手掛けており、物流業界の深い知見に基づいたサービスが特徴です。特に、大規模な物流センターや専門的な機能を備えた倉庫を探している場合に、頼りになる存在です。

参照:イーソーコ株式会社 公式サイト

④ CBRE

「CBRE(シービーアールイー)」は、世界最大手の事業用不動産サービス会社です。貸倉庫・物流施設の仲介はもちろん、不動産に関するコンサルティング、市場調査、プロパティマネジメントなど、包括的なサービスを提供しています。特に、大手企業向けの大型物流施設や、グローバルな視点でのサプライチェーン戦略に基づいた拠点提案などに強みを持っています。定期的に公表される物流マーケットに関する調査レポートは、業界の動向を知る上で非常に価値の高い情報源です。専門的なアドバイスを求める場合や、大規模なプロジェクトに適しています。

参照:CBRE Japan 公式サイト

⑤ プロロジス

「プロロジス」は、物流施設の開発・所有・運営をグローバルに展開するリーディングカンパニーです。自社で開発した「プロロジスパーク」というブランドの先進的物流施設をテナント企業に提供しています。プロロジスの物件は、ランプウェイや免震構造、BCP対応設備、環境への配慮(CASBEE認証取得など)といった、最新のスペックを備えているのが特徴です。Eコマース事業者や3PL企業など、高いレベルの機能性と持続可能性を求める企業から支持されています。愛知県内でも伊勢湾岸道沿いなどを中心に複数の開発実績があります。

参照:プロロジス 公式サイト

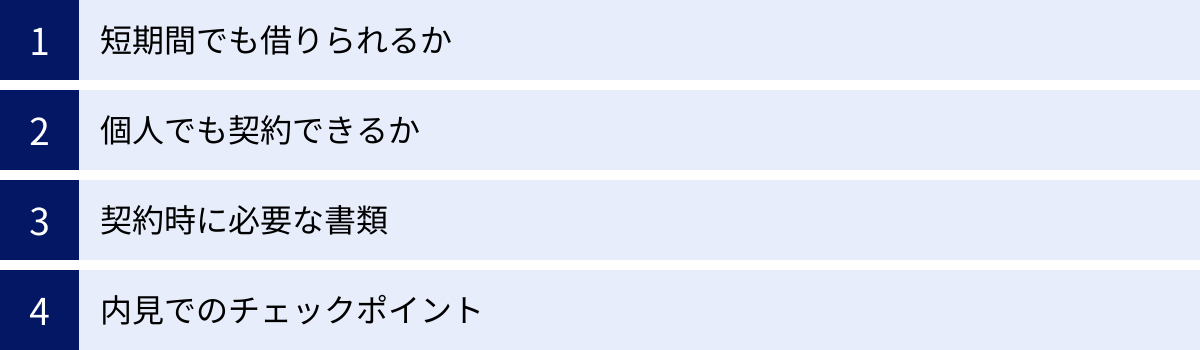

貸倉庫に関するよくある質問

最後に、貸倉庫の契約を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

短期間でも借りられますか?

はい、短期間での利用も可能な場合があります。

通常の普通建物賃貸借契約は長期利用が前提ですが、以下のような方法で短期利用が可能です。

- 定期建物賃貸借契約の物件を探す: 契約期間が数ヶ月~1年程度で設定されている物件であれば、短期利用のニーズに合致します。

- 短期利用専門のサービス: 在庫の季節変動に対応するためなど、数週間~数ヶ月単位で利用できる貸倉庫サービスも存在します。

- 不動産会社に相談する: ポータルサイトには掲載されていなくても、一時的に空いている物件を短期で貸し出してくれるケースがあります。

ただし、短期利用の場合、賃料が割高になったり、敷金・保証金などの条件が通常と異なったりすることがあります。利用したい期間と目的を明確にして、不動産会社に相談してみることをおすすめします。

個人でも契約できますか?

はい、個人(個人事業主を含む)でも契約できる可能性はあります。

ただし、貸倉庫は事業用不動産であるため、契約者の多くは法人です。個人で契約する場合、貸主は「事業の安定性」や「支払い能力」を法人以上に慎重に審査する傾向があります。そのため、事業計画書や確定申告書、預金残高証明など、事業の継続性や資力を証明する書類の提出を求められることが一般的です。

また、連帯保証人を求められるケースも多く、審査のハードルは法人契約に比べて高くなることを念頭に置いておきましょう。個人での契約を希望する場合は、その旨を正直に不動産会社に伝え、相談に乗ってもらうのが良いでしょう。

契約時に必要な書類は何ですか?

契約時に必要となる書類は、契約者が法人か個人かによって異なります。不備がないように、早めに準備しておきましょう。

【法人の場合(一般的な例)】

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書): 発行から3ヶ月以内のもの。

- 会社の印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの。

- 決算報告書: 直近2~3期分。

- 会社案内やパンフレット: 事業内容がわかるもの。

- 連帯保証人(代表者など)の身分証明書: 運転免許証など。

- 連帯保証人の印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの。

【個人の場合(一般的な例)】

- 住民票: 発行から3ヶ月以内のもの。

- 印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの。

- 身分証明書: 運転免許証、マイナンバーカードなど。

- 収入を証明する書類: 確定申告書の写し、課税証明書など。

- 事業計画書: 事業内容や収支計画がわかるもの。

- (連帯保証人が必要な場合)連帯保証人の上記に準ずる書類一式。

上記はあくまで一例であり、物件や貸主によって求められる書類は異なります。必ず事前に不動産会社に確認してください。

内見ではどこをチェックすれば良いですか?

内見は、契約後のミスマッチを防ぐための最も重要な機会です。以下のチェックリストを参考に、漏れなく確認しましょう。

【内見チェックリスト】

- □ アクセス・立地

- 前面道路の幅員は十分か?(大型トラックは入れるか)

- 高速道路ICや主要幹線道路からの実際の所要時間は?

- 周辺の交通量や渋滞状況はどうか?

- 近隣に騒音や臭いを出す施設はないか?

- □ 建物・敷地

- トラックバースの数、高さ、庇(ひさし)の有無は十分か?

- 駐車スペースは必要台数分確保できるか?

- 天井高(特に梁下の有効天井高)は十分か?

- 柱の位置や間隔は、荷物の配置やフォークリフトの動線の邪魔にならないか?

- 床の状態(ひび割れ、傾き、汚れ)はどうか?

- □ 設備

- 荷物用エレベーターのサイズと積載重量は十分か?

- 電気の容量(アンペア数)やコンセントの位置・数は十分か?

- 空調設備の有無と性能は要件を満たすか?

- 事務所スペースの広さや使い勝手はどうか?

- トイレや給湯室は清潔で、数は足りているか?

- インターネット回線や電話回線の引き込みは可能か?

- □ その他

- 雨漏りの跡やカビの臭いはないか?

- セキュリティ(防犯カメラ、機械警備など)の状況は?

- 携帯電話の電波は入るか?

これらの項目を、実際にメジャーで計測したり、写真を撮ったりしながら確認することが、失敗しない倉庫選びの鍵となります。