EC市場の拡大やグローバルなサプライチェーンの再編、そして物流業界の「2024年問題」への対応など、現代のビジネスにおいて物流拠点の最適化は最重要課題の一つです。中でも、首都圏における物流の要衝として、千葉県の貸倉庫が今、大きな注目を集めています。

都心への優れたアクセス、成田空港や千葉港といった国際物流のゲートウェイ、そして首都圏の中では比較的リーズナブルな賃料。これらの要因が組み合わさり、多くの企業が千葉県に新たな物流拠点を求めています。

しかし、いざ貸倉庫を探そうとしても、「どのエリアを選べば良いのか?」「賃料の相場は?」「自社の事業に合った倉庫はどれ?」といった疑問が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

本記事では、千葉県で貸倉庫を探している企業の担当者様に向けて、貸倉庫の基礎知識から、エリア別の特徴と賃料相場、失敗しない選び方の具体的なチェックポイント、契約までの流れまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、自社の物流戦略に最適な貸倉庫を見つけるための具体的な道筋が見えるはずです。

目次

貸倉庫とは?

貸倉庫とは、その名の通り、企業や個人が荷物や商品を保管するために借りる倉庫スペースのことです。単にモノを置いておくだけでなく、企業の物流戦略における中核的な役割を担う事業用不動産として位置づけられています。具体的には、商品の在庫保管、検品、ピッキング、梱包、ラベル貼りといった流通加工作業、そして各方面への配送拠点など、多岐にわたる目的で利用されます。

近年、EC(電子商取引)市場の急速な拡大に伴い、消費者へのスピーディーな配送を実現するための「ラストワンマイル」拠点の需要が急増しています。また、製造業においては、部品や完成品の保管、ジャストインタイム供給の拠点として、その重要性はますます高まっています。

貸倉庫と一言で言っても、その規模は数十坪程度の小規模なものから、数万坪にも及ぶ大規模な物流センターまで様々です。クレーンが設置されていたり、特定の温度管理が可能な冷蔵・冷凍設備が備わっていたりと、用途に応じて多種多様なスペックの物件が存在します。

ここで注意したいのが、「倉庫業法」との関連です。他人の物品を保管する「倉庫業」を営む場合、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。これを「営業倉庫」と呼びます。一方、自社の荷物のみを保管するために倉庫を借りる場合は「自家用倉庫」となり、倉庫業の登録は不要です。自社がどのような目的で倉庫を利用するのか(自社貨物の保管か、他社の貨物を預かる3PL事業などか)を明確にし、法的な要件を理解しておくことが重要です。

貸倉庫とトランクルーム・レンタルスペースの違い

貸倉庫を探していると、「トランクルーム」や「レンタルスペース」といった言葉も目にするかもしれません。これらは似ているようで、その目的や契約形態、規模が大きく異なります。自社のニーズに合わない施設を契約してしまうと、業務に支障をきたす可能性があるため、その違いを正確に理解しておくことが不可欠です。

最も大きな違いは、貸倉庫が主に「事業活動の拠点」として利用されるのに対し、トランクルームは「物品の保管」、レンタルスペースは「一時的な空間利用」を主目的としている点です。

以下に、それぞれの特徴をまとめた表を示します。

| 項目 | 貸倉庫 | トランクルーム | レンタルスペース |

|---|---|---|---|

| 主な利用者 | 法人(BtoBが中心) | 個人、法人 | 個人、法人 |

| 主な目的 | 在庫保管、物流拠点、流通加工、軽作業 | 物品の長期・短期保管 | 会議、セミナー、撮影、イベントなど一時的な空間利用 |

| 契約形態 | 賃貸借契約(普通または定期) | 寄託契約または賃貸借契約 | 時間貸し利用契約 |

| 規模・面積 | 大規模(数十坪~数万坪) | 小規模(0.5畳~10畳程度) | 様々(数名~数百名収容) |

| 荷物の出し入れ | 頻繁な出し入れやフォークリフト等での作業が可能 | 保管が主目的で、頻繁な作業は想定されていないことが多い | 契約時間内は自由 |

| 特徴的な設備 | トラックバース、荷物用エレベーター、ドックレベラー、高天井、高床荷重 | 空調設備、24時間利用可能、セキュリティシステム | 机、椅子、ホワイトボード、プロジェクター、Wi-Fi |

貸倉庫は、前述の通り、企業の物流活動を支えるための施設です。そのため、大型トラックが直接乗り入れられるトラックバースや、荷物を効率的に上下階へ運ぶための荷物用エレベーター、高い天井高、重量物に対応した床荷重など、事業用途に特化した設備が整っています。契約は「賃貸借契約」が基本となり、月単位・年単位での長期利用が前提です。

トランクルームは、企業の書類や個人の家財道具など、すぐに使わないものを保管しておくためのスペースです。契約形態には、倉庫業者が荷物を預かる「寄託契約」と、スペース自体を貸す「賃貸借契約」の2種類があります。貸倉庫と比べて小規模で、賃料も安価ですが、フォークリフトを使った作業や頻繁な商品の出し入れには向いていません。

レンタルスペースは、時間単位で借りられる多目的スペースです。会議や研修、展示会、撮影スタジオなど、様々な用途で利用されます。物流拠点として継続的に利用するには不向きです。

このように、それぞれの施設は目的と用途が明確に異なります。自社の事業で在庫を保管し、そこから出荷作業を行うのであれば、選択肢は「貸倉庫」となります。 この違いを正しく認識することが、最適な物件探しの第一歩です。

なぜ今、千葉県の貸倉庫が注目されているのか

首都圏には東京、神奈川、埼玉など多くの選択肢がある中で、なぜ特に千葉県の貸倉庫が多くの企業から選ばれているのでしょうか。その背景には、千葉県が持つ地理的・経済的な3つの大きな優位性があります。

都心へのアクセスが良い

千葉県の最大の魅力は、日本最大の消費地である東京都心へのアクセスの良さです。特に湾岸エリアに位置する市川市、船橋市、浦安市などは、東京都に隣接しており、物流拠点として非常に高いポテンシャルを秘めています。

- 首都高速湾岸線: 都心部や横浜方面へ直結する大動脈です。

- 京葉道路: 都心と千葉市を結び、内陸部へのアクセスも容易にします。

- 東関東自動車道: 成田空港と都心を結び、茨城方面へのアクセスにも優れています。

- 東京外環自動車道: 埼玉県や都内北部へのアクセスを飛躍的に向上させました。

- 東京湾アクアライン: 川崎市と木更津市を結び、神奈川方面への配送時間を大幅に短縮します。

これらの充実した高速道路網を活用することで、千葉県の貸倉庫から都心部へ1時間以内に配送できるエリアも多く、スピーディーな納品が求められるEC事業者や、都内への店舗配送を行う小売業者などにとって、理想的な立地と言えます。

さらに、物流業界で深刻化している「2024年問題」(トラックドライバーの時間外労働の上限規制)への対応という観点からも、千葉県の立地は非常に有利です。ドライバーの拘束時間を短縮するためには、配送先である大消費地になるべく近い場所に拠点を構えることが有効です。千葉県は、この課題に対する有効な解決策を提示できるエリアなのです。

成田空港や千葉港に近く物流に便利

千葉県は、国内物流だけでなく、国際物流の拠点としても非常に優れた環境を誇ります。その中心となるのが、成田国際空港と千葉港です。

- 成田国際空港: 日本最大の国際航空貨物取扱量を誇る、空の玄関口です。半導体や電子部品、医薬品といった高付加価値で緊急性の高い商品を輸出入する企業にとって、空港近隣に倉庫を構えるメリットは計り知れません。通関手続きから国内外への配送までをスムーズに行うことができ、リードタイムの短縮と物流コストの削減に直結します。

- 千葉港: 日本有数の国際貿易港であり、特に自動車や鉄鋼、石油化学製品などの取扱いが多いことで知られています。近年はコンテナ貨物の取扱いも増えており、海上輸送をメインとする企業にとっても重要な拠点です。

このように、空路と海路、両方の国際物流ゲートウェイを県内に有していることは、千葉県の大きな強みです。海外から原材料や部品を輸入して国内で加工・販売するメーカーや、完成品を世界中に輸出する企業にとって、サプライチェーン全体の効率化を図る上で千葉県は欠かせない存在となっています。

首都圏の中では賃料が比較的安い

物流拠点を構える上で、コストは最も重要な要素の一つです。その点において、千葉県は首都圏の他のエリアと比較して、コストパフォーマンスに優れているという大きなメリットがあります。

一般的に、物流施設の賃料は都心に近ければ近いほど高くなる傾向があります。例えば、東京都内の湾岸エリア(江東区、大田区など)や神奈川県の京浜地区(横浜市、川崎市など)は、利便性が高い一方で賃料も高額です。

それに対し、千葉県は都心へのアクセス性を確保しながらも、比較的リーズナブルな賃料で貸倉庫を借りることが可能です。特に、内陸エリアや成田空港周辺エリアでは、湾岸エリアよりもさらに賃料を抑えることができます。

事業の固定費である賃料を抑制できることは、企業の収益性を直接的に改善します。浮いたコストを、マテハン(マテリアルハンドリング)機器の導入や人材確保、マーケティング活動など、他の成長分野へ投資することも可能になります。このように、アクセス性とコストのバランスが取れている点が、多くの企業を千葉県に惹きつける大きな理由となっているのです。

【エリア別】千葉県の貸倉庫の賃料相場と特徴

千葉県で貸倉庫を探す際には、県内を大きく3つのエリアに分けて考えると、それぞれの特徴や賃料相場を理解しやすくなります。ここでは「湾岸エリア」「内陸エリア」「成田空港周辺エリア」に分け、その特性と賃料の目安を解説します。

なお、賃料相場は物件の築年数、規模、スペック(仕様)、契約条件などによって大きく変動します。ここに記載する坪単価はあくまで一般的な目安として捉え、具体的な検討の際には必ず個別の物件情報を確認してください。

| エリア | 主な市 | 特徴 | 賃料相場(坪単価)の目安 |

|---|---|---|---|

| 湾岸エリア | 市川市、船橋市、浦安市、千葉市、習志野市 | 都心に最も近く、大型物流施設が集中。EC・3PLに絶大な人気。主要高速道路へのアクセスが抜群。 | 4,500円~6,000円 |

| 内陸エリア | 柏市、松戸市、野田市、流山市、八千代市 | 埼玉・茨城方面への広域配送拠点。国道16号沿いに集積。圏央道の開通で利便性が向上。 | 3,500円~5,000円 |

| 成田空港周辺 | 成田市、印西市、富里市、芝山町 | 航空貨物関連の事業に最適。大型物流施設の開発が活発化。比較的賃料が安価。 | 3,000円~4,500円 |

湾岸エリア(市川市・船橋市・浦安市・千葉市など)

特徴:

このエリアは、東京都に隣接し、千葉県内で最も都心に近い立地を誇ります。首都高速湾岸線や京葉道路、東関東自動車道へのアクセスが非常に良く、東京の都心部はもちろん、神奈川、埼玉方面への配送にも便利なため、「首都圏の物流の最前線」とも言える場所です。

近年、EC市場の拡大を背景に、消費者に近い場所で在庫を持ち、迅速な配送を実現するための「ラストワンマイル配送拠点」としての需要が非常に高まっています。そのため、このエリアには大規模で高機能な「マルチテナント型物流施設」が数多く建設されており、大手3PL(サードパーティ・ロジスティクス)事業者や大手EC事業者がこぞって拠点を構えています。

賃料相場:

都心への近さ、利便性の高さから、賃料相場は千葉県内で最も高い水準にあります。坪単価で4,500円から6,000円程度が目安となりますが、駅に近い新築の高機能な物件では、これを上回るケースも少なくありません。人気が非常に高いため、空室率が低く、希望のスペックの物件を見つけるには早めの情報収集と行動が求められます。

こんな企業におすすめ:

- EC事業者や通販会社

- 都内への店舗配送を頻繁に行う小売業

- 3PL事業者

- とにかくリードタイムを短縮したい企業

内陸エリア(柏市・松戸市・野田市・流山市など)

特徴:

千葉県の北西部に位置するこのエリアは、国道16号線や常磐自動車道が主要な交通インフラとなります。東京外環自動車道の開通により、都内だけでなく、埼玉県や茨城県へのアクセスが飛躍的に向上しました。これにより、首都圏を広域にカバーする戦略的物流拠点としての価値が高まっています。

湾岸エリアに比べて、製造業の工場に併設された倉庫や、中小規模の貸倉庫も多く見られるのが特徴です。つくばエクスプレス沿線の流山市や柏市では、新たな街づくりと連動した大規模な物流施設開発も進んでおり、働く環境の良さから人材確保の面でも注目されています。

賃料相場:

湾岸エリアと比較すると、賃料は比較的リーズナブルになる傾向があります。坪単価で3,500円から5,000円程度が目安です。コストを抑えつつ、首都圏の広域配送ネットワークを構築したい企業にとっては、非常に魅力的な選択肢となります。

こんな企業におすすめ:

- 関東一円への広域配送を行う卸売業

- 製造業の製品・部品保管拠点

- コストと利便性のバランスを重視する企業

成田空港周辺エリア(成田市・印西市・富里市など)

特徴:

このエリアの最大の強みは、何と言っても日本最大の国際空港である成田国際空港への近さです。航空貨物を利用した輸出入を頻繁に行う企業にとっては、他に代えがたい魅力があります。通関業務や保税倉庫の利用など、貿易に関連するあらゆる物流プロセスを効率化できます。

東関東自動車道や圏央道へのアクセスも良好で、空港関連だけでなく、北関東方面への配送拠点としての機能も果たします。近年は、千葉ニュータウン(印西市)周辺などでデータセンターの建設と並行して、大規模な物流施設の開発が活発化しており、今後ますますの発展が期待されるエリアです。

賃料相場:

都心からの距離があるため、千葉県内では比較的賃料が安価な傾向にあります。坪単価で3,000円から4,500円程度が目安となり、コストメリットは大きいと言えます。ただし、都心への配送を最優先する場合には、距離がネックになる可能性も考慮する必要があります。

こんな企業におすすめ:

- 航空貨物を扱うフォワーダーや通関業者

- 電子部品、医薬品など輸出入が頻繁なメーカー

- 北関東方面への配送拠点を探している企業

貸倉庫の種類

貸倉庫と一口に言っても、その提供形態にはいくつかの種類があります。自社の事業フェーズや物流戦略に合わせて最適なタイプを選ぶことが、コスト削減と業務効率化の鍵となります。ここでは代表的な3つの種類について、それぞれの特徴を解説します。

マルチテナント型倉庫

マルチテナント型倉庫とは、一つの大きな建物を複数の企業(テナント)で分割して利用する形態の倉庫です。近年の物流施設開発の主流となっており、特に千葉県の湾岸エリアや内陸部の主要幹線道路沿いに数多く建設されています。

メリット:

- 初期投資の抑制: 自社で一から倉庫を建てる場合に比べて、建設コストがかからず、初期投資を大幅に抑えられます。

- スピーディーな入居: 建物が既に完成しているため、契約から短期間で入居・稼働を開始できます。事業の急な拡大にも迅速に対応可能です。

- 柔軟な契約: 面積の拡張や縮小に対応しやすい物件も多く、事業規模の変動に柔軟に対応できます。

- 充実した共用設備: カフェテリア(食堂)や売店、ラウンジ、シャワールームといったアメニティ施設が充実している物件も多く、従業員の満足度向上や人材確保に繋がります。

デメリット:

- カスタマイズ性の低さ: 建物は汎用的な仕様で建てられているため、自社の特殊な業務フローに合わせた間取りの変更や、特殊な設備の導入には制約があります。

- 他のテナントの影響: 共用部を利用する際や、トラックバースが混み合う時間帯など、他のテナントの稼働状況に影響を受ける可能性があります。

マルチテナント型倉庫は、特にEC事業者や3PL事業者、事業の成長スピードが速いスタートアップなど、柔軟性とスピードを重視する企業に適しています。

BTS型倉庫(オーダーメイド型)

BTS型倉庫とは、「Build to Suit(ビルド・トゥ・スーツ)」の略で、特定のテナント(一社)の要望に完全に応える形で、オーダーメイドで設計・建築される倉庫のことです。土地探しから建物の設計、設備の仕様まで、すべてをテナントのニーズに合わせて構築します。

メリット:

- 完全な最適化: 自社の荷物の特性や業務フローに100%合致した、世界に一つだけの倉庫を実現できます。例えば、自動化・省人化のためのマテハン機器の導入を前提とした設計や、特殊な温度管理、危険物保管に対応した仕様などが可能です。

- 高い業務効率: 最適化されたレイアウトにより、作業動線がスムーズになり、生産性の向上が期待できます。

- ブランディング効果: 自社の看板を掲げた専用の物流センターを持つことで、企業のブランディングや信頼性の向上にも繋がります。

デメリット:

- 時間とコスト: 計画から設計、建設、そして入居まで、通常1年半から2年以上の長い期間が必要です。また、オーダーメイドであるため、初期費用は高額になります。

- 長期契約の必要性: 巨額の投資を伴うため、10年以上の長期的な賃貸借契約を締結することが一般的です。事業の将来像を慎重に見極める必要があります。

- 移転の困難さ: 一度建てると簡単に移転できないため、事業環境の変化への対応が難しくなる可能性があります。

BTS型倉庫は、特殊な商品を扱うメーカー(医薬品、化学製品、精密機器など)や、大規模な自動化を推進して圧倒的な効率化を目指す大手企業など、明確で長期的な物流戦略を持つ企業に適しています。

冷蔵・冷凍倉庫

冷蔵・冷凍倉庫とは、文字通り、低温での品質管理が求められる商品を保管するために、専門の冷却設備を備えた倉庫です。食料品や医薬品、化学製品、生花など、扱う商品によって求められる温度帯は異なり、主に以下の3つのクラスに分類されます。

- C級(チルド): 0℃~10℃前後。乳製品、惣菜、精肉など。

- F級(フローズン): -18℃以下。冷凍食品、アイスクリームなど。

- 超低温倉庫: -50℃以下。マグロや特殊な医薬品など。

メリット:

- 品質保持: 温度変化に弱い商品の鮮度や品質を維持し、安全性を確保できます。フードロスや品質劣化のリスクを最小限に抑えます。

- コールドチェーンの構築: 生産地から消費地まで、一貫して低温で管理する物流体制「コールドチェーン」の中核拠点となります。

デメリット:

- 高い賃料とランニングコスト: 専門的な冷却設備が必要なため、一般的な常温倉庫と比較して賃料は高額です。また、24時間365日設備を稼働させるための電気代も大きなコストとなります。

- 物件数が少ない: 特殊な設備であるため、常温倉庫に比べて物件数が限られており、希望のエリアやスペックの物件を見つけるのが難しい場合があります。

- 厳格な管理: 温度管理の記録や衛生管理など、運用には専門的な知識と厳格なオペレーションが求められます。

冷蔵・冷凍倉庫は、食品メーカーや卸売業、スーパー・コンビニなどの小売業、医薬品メーカーなど、厳格な温度管理が事業の生命線となる企業にとって不可欠な施設です。

貸倉庫の探し方

自社に合った貸倉庫のタイプを把握したら、次は具体的に物件を探すステップに進みます。主な探し方として、ここでは2つの方法を紹介します。それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況に応じて使い分けるのが効果的です。

倉庫専門の不動産ポータルサイトを利用する

現在、最も一般的で効率的な方法が、インターネット上の不動産ポータルサイトを活用することです。特に、倉庫や工場といった事業用不動産に特化した専門サイトを利用するのがおすすめです。

メリット:

- 豊富な情報量: 全国、あるいは特定のエリアに特化した数多くの物件情報が掲載されており、自宅やオフィスのPCから24時間いつでも情報を閲覧できます。

- 効率的な検索: エリア(市町村)、面積(坪数)、賃料といった基本的な条件はもちろん、「天井高」「床荷重」「クレーン付き」「冷凍・冷蔵」など、倉庫ならではの専門的な条件で絞り込み検索ができます。これにより、希望に近い物件を効率的にリストアップすることが可能です。

- 比較検討の容易さ: 複数の物件の賃料やスペックを一覧で比較しやすく、客観的な判断材料を得られます。物件の外観や内観の写真も豊富に掲載されているため、現地のイメージを掴みやすいのも利点です。

デメリット:

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに契約済みになってしまうことがある一方、サイト上の情報更新が追いついていないケースも稀にあります。気になる物件を見つけたら、すぐに最新の状況を問い合わせることが重要です。

- 情報過多: あまりに多くの物件が表示されるため、何を基準に選べば良いか分からなくなってしまうこともあります。事前に自社の必須条件を明確にしておくことが大切です。

- 非公開物件は探せない: ポータルサイトに掲載されているのは、あくまで公開されている物件のみです。

地元の不動産会社に相談する

インターネットと並行して、あるいはより深く情報を探したい場合には、地域に根差した不動産会社、特に事業用不動産(倉庫・工場)に強みを持つ会社へ直接相談する方法も非常に有効です。

メリット:

- 非公開物件(未公開物件)の情報: これが最大のメリットです。オーナーの意向などにより、インターネットには掲載されていない「非公開物件」の情報を紹介してもらえる可能性があります。こうした物件は競合が少ないため、好条件で契約できるチャンスがあります。

- 専門的なアドバイス: 地域の特性(交通事情、用途地域、近隣環境など)に精通したプロから、自社の事業内容に合った物件を提案してもらえます。サイトを見るだけでは分からない、専門家ならではの視点でアドバイスがもらえるのは心強い点です。

- 交渉の代行: 賃料や契約条件など、オーナーとの難しい交渉を代行してくれます。プロに任せることで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。

デメリット:

- 手間と時間: 複数の不動産会社を訪問したり、電話やメールでやり取りしたりする必要があり、ポータルサイトで探すよりも手間と時間がかかる場合があります。

- 会社の得意分野: 不動産会社によって、得意なエリアや物件の種類(大規模か小規模かなど)が異なります。自社の希望とマッチしない会社に相談しても、良い情報は得られにくいかもしれません。

おすすめの方法は、まずポータルサイトで希望エリアの相場観や物件の傾向を掴み、その上でいくつかの候補をリストアップし、それらの物件を扱っている不動産会社や、そのエリアに強そうな不動産会社にコンタクトを取るという、ハイブリッドな進め方です。

失敗しない貸倉庫の選び方!8つのチェックポイント

理想の貸倉庫を見つけたと思っても、契約後に「こんなはずではなかった」と後悔するケースは少なくありません。そうした失敗を避けるため、物件を決定する前に必ず確認すべき8つの重要なチェックポイントを解説します。内見時には、これらの項目をリストにして持参することをおすすめします。

① 立地とアクセス(主要道路・高速IC)

物流拠点にとって立地は最も重要な要素です。図面上の情報だけでなく、実際に現地とその周辺を自分の目で確認することが不可欠です。

- 主要な配送先へのルートと時間: Googleマップなどでシミュレーションするだけでなく、実際に平日の朝夕のラッシュ時などに車で走行してみましょう。想定外の渋滞多発ポイントが見つかることもあります。

- 最寄りの高速ICへのアクセス: ICまでの距離はもちろん、ICへ向かう道路の交通量や信号の数も確認します。スムーズに高速道路に乗れるかどうかは、配送効率に大きく影響します。

- 前面道路の幅員と交通規制: 倉庫に出入りするトラックのサイズ(4t、10t、トレーラーなど)が、前面道路を問題なく通行できるかは必ず確認が必要です。道路幅が狭くて旋回が難しい、時間帯によって通行規制がある、といったケースもあります。

- 周辺の交通量: 周辺が渋滞しやすいエリアだと、出入庫に時間がかかり、ドライバーの待機時間が長くなる原因となります。

② 倉庫のスペック(面積・天井高・床荷重)

倉庫の基本的な性能は、保管効率と作業効率に直結します。

- 面積(坪数): 保管したい荷物の量を基に、パレット単位で必要な面積を算出します。その際、荷物を置くスペースだけでなく、フォークリフトが走行・旋回するための通路幅や、検品・梱包作業を行うための作業スペースも十分に確保することを忘れないでください。将来的な物量の増加も見越して、少し余裕のある面積を選ぶのが賢明です。

- 天井高: 「梁下有効高」を確認することが重要です。天井が一番低い梁の部分までの高さが、実際に荷物を積み上げられる高さになります。ネステナーや保管ラックを導入する場合、この高さが保管効率を大きく左右します。

- 床荷重: 床がどのくらいの重さに耐えられるかを示す数値で、「〇t/㎡」や「〇kg/㎡」で表されます。保管する荷物の重量はもちろん、走行するフォークリフトの重量(荷物積載時)にも耐えられるスペックかを確認しましょう。スペック不足は床の破損や重大な事故に繋がります。

③ 搬入・搬出のしやすさ(バース・トラック待機場)

荷役作業の効率は、倉庫全体の生産性を決定づける重要なポイントです。

- トラックバース: トラックを接車して荷役を行うプラットフォームです。地面と同じ高さの「低床式」か、トラックの荷台の高さに合わせた「高床式」かを確認します。高床式バースに「ドックレベラー」(荷台との段差を吸収する板)や「ドックシェルター」(雨風の吹き込みを防ぐ幌)が設置されていると、天候に左右されず安全かつ効率的に作業できます。

- バースの数と庇(ひさし)の広さ: 1日に出入りするトラックの台数に対して、十分な数のバースがあるかを確認します。バース不足は荷待ちのトラックの行列を引き起こします。また、雨天時の作業性を考慮し、庇が十分に広いかもチェックしましょう。

- トラック待機場: 敷地内にトラックが待機できるスペースがあるかは非常に重要です。待機場がないと、トラックが公道に路上駐車して待つことになり、近隣住民とのトラブルや警察からの指導の原因となります。

④ 用途地域が事業内容と合っているか

都市計画法により、土地はその用途に応じて13の「用途地域」に分けられています。倉庫を借りる際には、その土地の用途地域が自社の事業内容と適合しているかを確認する必要があります。

- 倉庫業が可能な地域: 主に「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」が該当します。これらの地域では、基本的に倉庫の操業に制限はありません。

- 注意が必要な地域: 「市街化調整区域」では原則として建物の建築が制限されており、既存の倉庫を利用する場合でも、行える業務内容に制約がかかることがあります。また、「住居系」の地域では、そもそも倉庫の建設が許可されないか、夜間の作業が禁止されるなど、厳しい規制がある場合がほとんどです。

- 24時間稼働の可否: 自社が24時間体制での稼働を計画している場合、用途地域や地域の条例でそれが許可されているかを必ず確認しましょう。

⑤ 従業員の通勤のしやすさ

良い人材を確保し、定着させるためには、従業員の働きやすさへの配慮が欠かせません。

- 公共交通機関: 最寄り駅からの距離はどのくらいか、徒歩圏内か、バス路線はあるか、バスの本数は十分かなどを確認します。

- 従業員用の駐車場・駐輪場: 車やバイク、自転車で通勤する従業員が多い場合、十分な台数の駐車場・駐輪場が確保できるかは死活問題です。敷地内にない場合は、近隣で月極駐車場を借りる必要がありますが、そのコストも考慮に入れなければなりません。

- 周辺の利便施設: 昼食をとるためのコンビニや飲食店、給料の振り込みや公共料金の支払いに使う銀行や郵便局が近くにあると、従業員の利便性が高まります。

⑥ インフラ設備(電気容量・水道・インターネット)

業務をスムーズに進めるための基本的なインフラも重要なチェック項目です。

- 電気容量: 使用を想定しているマテハン機器、空調、PC、照明などの総消費電力を計算し、倉庫に供給されている電気容量(アンペア数)で足りるかを確認します。容量が不足している場合、増設工事が必要になりますが、その可否と費用負担についてはオーナーとの協議が必要です。

- 水道・ガス: トイレや給湯室はもちろん、業務内容によっては作業場での給排水設備が必要になる場合もあります。ガスの引き込みが必要な場合も同様に確認します。

- インターネット環境: 今や物流倉庫でもITシステムの活用は不可欠です。光回線の引き込みが可能か、どの通信事業者の回線が利用できるかを確認しておきましょう。

⑦ 契約条件

物件そのものだけでなく、契約書の内容もしっかりと確認し、不明な点は契約前にすべて解消しておく必要があります。

- 賃料以外の費用: 月々の賃料に加えて、共益費や管理費が別途必要なのか、含まれているのかを確認します。

- 契約期間と更新: 契約形態が「普通賃貸借契約」か「定期建物賃貸借契約」かを確認します(詳細は後述)。更新料の有無や金額も重要なポイントです。

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元の状態に戻す必要があるのか、その範囲を契約書で明確に確認します。通常の使用による損耗(通常損耗)が含まれるのか、含まれないのかによって、退去時の費用が大きく変わります。特約事項は特に注意して読み込みましょう。

- 使用方法の制限: 契約書で禁止されている行為(危険物の保管、建物の改造など)がないかを確認します。

⑧ 周辺環境

最後に、倉庫の周辺環境も確認しておきましょう。見落としがちですが、後々のトラブルを防ぐために重要です。

- 近隣施設: 近くに住宅地や学校、病院などがある場合、騒音や振動、トラックの排気ガスに対する配慮が通常以上に求められます。早朝や深夜の作業は特に注意が必要です。

- ハザードマップの確認: 自治体が公表しているハザードマップで、浸水(洪水・内水)、土砂災害、液状化などのリスクがないかを確認します。BCP(事業継続計画)の観点からも、災害リスクの低い立地を選ぶことが望ましいです。

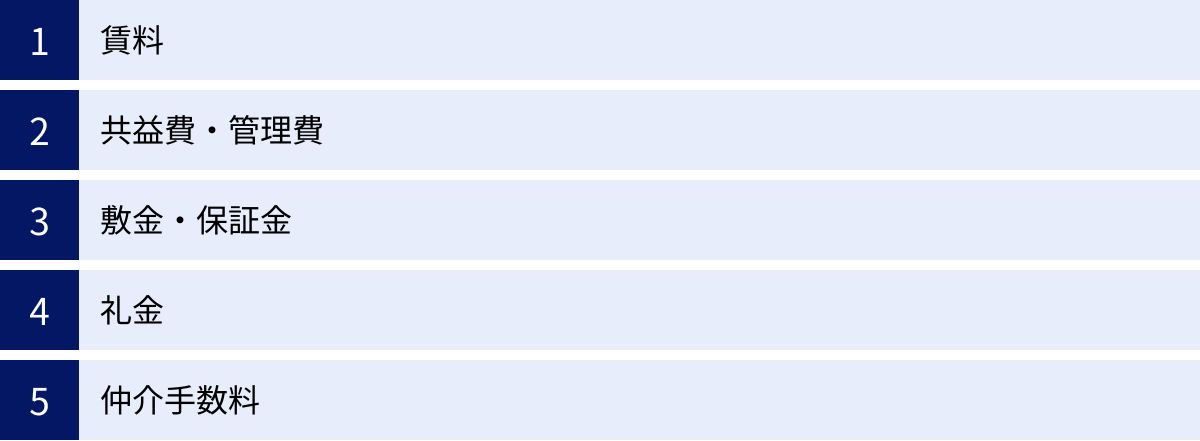

貸倉庫の契約にかかる初期費用

貸倉庫を契約する際には、月々の賃料とは別に、まとまった初期費用が必要となります。予算計画を立てる上で非常に重要ですので、どのような費用がどれくらいかかるのか、あらかじめ把握しておきましょう。一般的に、初期費用の総額は月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分程度が目安となります。

賃料

契約する月の賃料を、日割りまたは1ヶ月分前払いで支払います。これを「前家賃」と呼びます。

共益費・管理費

廊下やエレベーター、トイレ、駐車場といった共用部分の清掃費、光熱費、メンテナンス費用などに充てられる費用です。賃料とは別に設定されている場合が多く、これも前家賃と同様に支払います。

敷金・保証金

貸主(オーナー)に預ける担保金です。万が一、賃料の滞納があった場合や、テナントの過失で物件を損傷させてしまった場合の修繕費に充当されます。何も問題がなければ、退去時に原状回復費用などを差し引いた上で返還されます。

相場は、月額賃料の3ヶ月分から10ヶ月分程度と、物件や貸主の方針によって幅があります。特に、大規模な物件や信用力が重視される場合には、高めに設定される傾向があります。

礼金

契約の際に、貸主に対して謝礼の意味で支払うお金です。敷金・保証金とは異なり、退去時に返還されることはありません。

相場は月額賃料の0ヶ月分から2ヶ月分程度です。近年は、競争力を高めるために「礼金ゼロ」の物件も増えてきています。

仲介手数料

物件を紹介してくれた不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、「賃料の1ヶ月分 + 消費税」が上限と定められています。

これらに加えて、万が一の火災や水害に備えるための「火災保険料」(損害保険料)への加入が義務付けられている場合がほとんどです。

貸倉庫の契約形態

事業用の不動産賃貸借契約には、主に「普通賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」の2種類があります。どちらの契約形態かによって、契約の更新に関する考え方が大きく異なるため、自社の長期的な事業計画と照らし合わせて理解しておくことが極めて重要です。

普通賃貸借契約

普通賃貸借契約は、借主(テナント)の権利が強く保護されている契約形態です。契約期間は定められていますが、期間が満了しても、借主が更新を希望する限り、原則として契約は更新されます。

貸主側から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするためには、立ち退き料の提供などを含めた「正当な事由」が法的に必要となります。この「正当な事由」が認められるハードルは非常に高いため、借主は安定してその場所で事業を継続できるという大きなメリットがあります。

長期的に同じ場所で事業を続けたい企業にとっては、非常に有利な契約形態と言えます。

定期建物賃貸借契約

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、契約期間の満了によって、契約が確定的に終了するという特徴を持つ契約形態です。

普通賃貸借契約のような「更新」という概念がなく、契約期間が終われば、借主は物件を明け渡さなければなりません。もし契約を続けたい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を締結する必要があります。貸主側は、将来的な建て替えや再開発の計画がある場合でも、期間を区切って物件を貸し出すことができるため、近年、事業用物件ではこの定期建物賃貸借契約が増加しています。

借主にとっては、契約期間が満了すると退去しなければならないリスクがありますが、一方で、数年間の期間限定プロジェクトで利用する倉庫など、利用期間が明確な場合には適しています。契約時には、契約終了後の事業計画をどうするか、あらかじめ見通しを立てておくことが不可欠です。

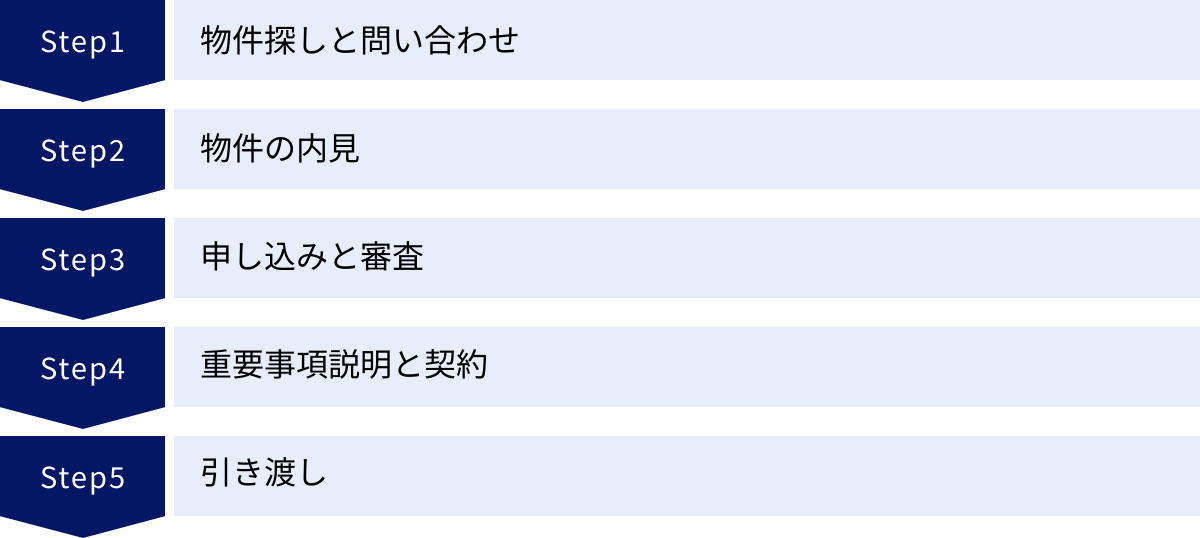

貸倉庫を契約するまでの流れ

ここでは、実際に貸倉庫を探し始めてから、契約を終えて鍵を受け取るまでの一般的な流れを5つのステップで解説します。全体のプロセスを把握しておくことで、スムーズに計画を進めることができます。

物件探しと問い合わせ

まずは、自社の事業に必要な倉庫の条件を整理します。

- エリア: どの市町村にするか

- 面積: 何坪必要か

- スペック: 天井高、床荷重、バースの有無など

- 予算: 賃料の上限はいくらか

これらの希望条件を基に、前述の「不動産ポータルサイト」や「不動産会社への相談」を通じて物件を探します。気になる物件が見つかったら、不動産会社に電話やメールで問い合わせて、空室状況や詳細情報を確認します。

物件の内見

次に、不動産会社の担当者と日程を調整し、実際に物件を現地で見学(内見)します。

内見は、図面や写真だけでは分からない情報を得るための非常に重要なステップです。前述の「失敗しない貸倉庫の選び方!8つのチェックポイント」を参考に、メジャー、カメラ、メモ帳などを持参して、隅々まで確認しましょう。

特に、搬入動線、周辺環境、実際の広さの感覚、建物の劣化具合などは、自分の目で確かめることが不可欠です。可能であれば、複数の担当者で内見し、多角的な視点でチェックすることをおすすめします。

申し込みと審査

内見の結果、借りたい物件が決まったら、不動産会社を通じて「入居申込書」を貸主(オーナー)に提出します。

申込書には、会社情報(名称、所在地、代表者名など)や事業内容、連帯保証人の情報などを記入します。

同時に、以下の書類の提出を求められることが一般的です。

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 決算書(通常2~3期分)

- 会社案内やパンフレット

- 代表者の身分証明書のコピー

これらの提出書類を基に、貸主側で「入居審査」が行われます。事業の安定性や支払い能力、どのような用途で倉庫を使用するのかなどが総合的に判断されます。審査には数日から1週間程度かかるのが一般的です。

重要事項説明と契約

審査に無事通過すると、契約手続きに進みます。

契約締結の前に、宅地建物取引業法に基づき、不動産会社の宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係や法令上の制限、契約条件など、特に重要な事項を書面(重要事項説明書)で説明するものです。専門用語が多く難しい内容ですが、後々のトラブルを防ぐためにも、不明な点はその場で質問し、完全に理解することが大切です。

説明内容に納得したら、「建物賃貸借契約書」に署名・捺印します。同時に、敷金・保証金や前家賃、仲介手数料といった初期費用を期日までに支払います。

引き渡し

契約手続きと初期費用の支払いが完了すると、いよいよ物件の鍵が引き渡されます。この日から賃料が発生し、倉庫の利用を開始できます。

鍵の引き渡し時には、物件の状態を貸主または管理会社の担当者と一緒に確認し、「現況確認書」などを取り交わすこともあります。これにより、退去時の原状回復をめぐるトラブルを未然に防ぐことができます。

千葉の貸倉庫探しにおすすめの不動産ポータルサイト3選

数ある不動産ポータルサイトの中から、特に千葉県の貸倉庫探しにおいて情報が豊富で信頼性の高いサイトを3つ厳選してご紹介します。それぞれのサイトに特徴があるため、目的に合わせて活用してみてください。

| サイト名 | 特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|

| CBRE | 大型の先進的物流施設に強い。グローバルな知見と詳細なマーケットレポートが豊富。 | 大手企業、3PL事業者、外資系企業、最新の物流施設を探している企業 |

| 倉庫情報.com | 倉庫・工場に特化した専門サイト。全国規模で、物件種別(小規模~大規模)が幅広い。 | 規模を問わず、専門的な条件で網羅的に探したい企業 |

| アットホーム | 地域密着型の物件が多い。中小規模の倉庫や、地元の不動産会社が扱う物件を探しやすい。 | 中小企業、初めて倉庫を借りる企業、特定の地域で探している企業 |

① CBRE

CBREは、世界最大手の事業用不動産サービス会社です。特に、大規模で高機能な「先進的物流施設」の情報に強みを持っています。千葉県内で開発が進む最新鋭のマルチテナント型倉庫を探すなら、まずチェックすべきサイトと言えるでしょう。

物件情報だけでなく、賃料相場や空室率の動向をまとめた質の高いマーケットレポートを定期的に公表しており、これらは物流戦略を立案する上で非常に有益な情報源となります。プロフェッショナル向けの、専門性の高い情報収集に適しています。

(参照:CBRE公式サイト)

② 倉庫情報.com

「倉庫情報.com」は、その名の通り、倉庫や工場、貸し土地といった事業用不動産に特化した専門ポータルサイトです。全国の物件を網羅しており、千葉県の物件掲載数も非常に豊富です。

このサイトの強みは、その検索機能の細やかさです。「平屋建て」「クレーン付き」「高床式バース」「事務所付き」といった、倉庫ならではの専門的な条件で絞り込めるため、自社のニッチな要求に合った物件を見つけやすいのが特徴です。小規模な町工場的な倉庫から大規模物流センターまで、幅広いタイプの物件が掲載されています。

(参照:倉庫情報.com公式サイト)

③ アットホーム

「アットホーム」は、住居系のイメージが強いかもしれませんが、事業用不動産のカテゴリも非常に充実しています。最大の魅力は、全国の地域に根差した不動産会社が多く加盟している点です。

そのため、CBREのような大手が得意とする大規模開発物件だけでなく、地元の中小企業が所有するような、比較的小規模でリーズナブルな貸倉庫の情報が見つかることも少なくありません。「掘り出し物」の物件を探したい場合や、特定の市区町村に絞って探したい場合に特に有効です。ユーザーインターフェースも分かりやすく、初めて倉庫を探す方でも直感的に操作できます。

(参照:アットホーム公式サイト)

まとめ

本記事では、千葉県で貸倉庫を探す上で不可欠な情報を、基礎知識から具体的な探し方、そして契約に至るまでの注意点まで、網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。

- 千葉の貸倉庫の魅力: 「都心への優れたアクセス」「成田空港・千葉港という国際物流ハブ」「首都圏では比較的安価な賃料」という3つの大きな強みがあります。

- エリア選定が鍵: 都心への近さを最優先するなら「湾岸エリア」、コストと広域配送のバランスを求めるなら「内陸エリア」、航空貨物を扱うなら「成田空港周辺エリア」と、自社の戦略に合ったエリアを選ぶことが成功の第一歩です。

- 失敗しないための8つのチェックポイント: 「立地」「スペック」「搬出入」「用途地域」「通勤」「インフラ」「契約条件」「周辺環境」は、契約前に必ず自分の目で確認し、後悔のない選択をしましょう。

- 探し方の王道: まずは「不動産ポータルサイト」で相場観と物件の傾向を掴み、気になる物件が見つかったら「専門の不動産会社」に問い合わせて、非公開情報を含めたプロの提案を受けるのが最も効率的です。

EC市場のさらなる成長やグローバルサプライチェーンの複雑化、そして2024年問題を乗り越えるための物流改革など、企業を取り巻く環境は常に変化しています。この変化に対応し、競争優位性を確立するためには、自社に最適化された物流拠点の存在が不可欠です。

コストと利便性の絶妙なバランスを誇る千葉県の貸倉庫は、間違いなく、貴社の未来の成長を支える強力な一手となるでしょう。 本記事で得た知識を活用し、ぜひ理想の物流拠点探しをスタートさせてください。