事業の拡大に伴う在庫の増加、オフィスの移転やリフォーム、あるいは趣味のコレクションの保管場所など、さまざまな理由で「貸し倉庫」の利用を検討する方が増えています。しかし、いざ倉庫を探し始めると、その種類の多さや料金体系の複雑さに戸惑うことも少なくありません。特にコストは重要な選定基準ですが、ただ安いという理由だけで選んでしまうと、後々「使い勝手が悪い」「追加費用がかさんだ」といった失敗につながる可能性があります。

この記事では、貸し倉庫の基本的な知識から、具体的な費用相場、目的別の種類、そしてコストを抑えつつも自社のニーズに合った最適な物件を見つけるための7つの具体的な方法を網羅的に解説します。さらに、契約前に必ず確認すべき注意点や、おすすめの物件検索サイトも紹介します。

この記事を最後まで読めば、貸し倉庫に関する全体像を深く理解し、後悔のない賢い倉庫選びができるようになります。ビジネスの成長を支え、あるいは快適な生活空間を確保するための、最適なパートナーとしての貸し倉庫を見つける一助となれば幸いです。

目次

貸し倉庫とは

貸し倉庫とは、その名の通り、企業や個人が荷物や商品を保管するために、月単位や年単位でスペースを借りることができる施設のことです。単に「物を置く場所」というだけでなく、現代のビジネスやライフスタイルにおいて多様な役割を担う、戦略的な空間としてその重要性を増しています。

貸し倉庫が必要となる背景には、実にさまざまなニーズが存在します。例えば、法人利用では以下のようなケースが挙げられます。

- ECサイトの在庫保管: インターネット通販の拡大に伴い、増え続ける商品の在庫を保管するスペースとして活用されます。自社で大規模な倉庫を建設・維持するよりも、はるかに低コストで事業規模に応じたスペースを確保できます。

- 企業の書類保管: 法的に保管義務のある契約書や経理書類、図面などを、オフィスのスペースを圧迫することなく安全に保管するために利用されます。

- 建設業や設備業の資材・工具置き場: 現場で使用する資材や工具、機械などを保管する拠点として活用されます。複数の現場を掛け持つ事業者にとって、中心的な場所に資材庫を構えることで、業務効率が大幅に向上します。

- 季節商品の保管: アパレル業界のシーズンオフの衣料品や、イベント会社が使用する季節ごとの装飾品など、特定の時期にしか使用しない物品を保管するために利用されます。

一方、個人利用のシーンも多岐にわたります。

- 引っ越しやリフォーム時の一時保管: 新居への入居やリフォーム完了までの間、家財道具を一時的に保管する場所として重宝されます。

- 趣味の品の保管: アウトドア用品、バイク、自動車のパーツ、書籍、コレクションフィギュアなど、自宅に置ききれない趣味のアイテムを保管するための「第二のクローゼット」や「秘密基地」として活用されます。

- 衣替えでの利用: シーズンオフの衣類や布団、暖房器具などを預けることで、自宅の収納スペースを有効活用できます。

このように、貸し倉庫は単なる収納スペースにとどまらず、企業の成長を支える物流拠点から、個人の豊かなライフスタイルを実現するためのプライベート空間まで、幅広いニーズに応える柔軟なソリューションと言えます。

ここで、よく混同されがちな「貸し倉庫」と「トランクルーム」の違いについて整理しておきましょう。一般的に、私たちが「貸し倉庫」や「トランクルーム」と呼んでいるサービスは、法律上の観点から大きく2種類に分類されます。

- 倉庫業法に基づく「営業倉庫(寄託契約)」: これは国土交通大臣の登録を受けた倉庫業者が、荷物の保管責任を負う形でサービスを提供するものです。契約形態は「寄託契約」となり、万が一、倉庫業者の管理体制の不備によって荷物に損害が生じた場合は、補償を受けることができます。高度なセキュリティや管理体制が求められるため、高価な商品や企業の重要な資産を預けるのに適していますが、料金は比較的高額になる傾向があります。

- 不動産賃貸借契約に基づく「貸し倉庫(非営業倉庫)」: これは倉庫やコンテナなどの「スペース」を貸し出すサービスです。契約形態は一般的なアパートやマンションの賃貸と同じ「賃貸借契約」です。事業者側はあくまで場所を提供するだけで、保管物の管理責任は利用者自身が負うことになります。そのため、利用者は自ら火災保険などに加入してリスクに備える必要があります。私たちが一般的に「貸し倉庫」や「トランクルーム」「レンタル収納スペース」と呼ぶサービスの多くはこちらに該当し、比較的安価に利用できるのが特徴です。

本記事では、主に後者の「不動産賃貸借契約に基づく貸し倉庫」を中心に、安い物件を見つけるための方法を解説していきます。貸し倉庫を利用する最大のメリットは、「必要な時に、必要な広さのスペースを、比較的低コストで確保できる」という柔軟性にあります。自社で倉庫を建設・所有する場合と比較して、初期投資を大幅に抑えられるだけでなく、事業の成長や縮小に合わせてスペースを拡張・縮小できるため、経営リスクを低減できます。

一方で、デメリットとしては、賃料という固定費が毎月発生することや、物件によっては都心からのアクセスが不便な場合があることなどが挙げられます。しかし、これらのデメリットは、自社の利用目的や頻度を明確にし、適切な立地と規模の物件を慎重に選ぶことで十分にカバーできます。貸し倉庫は、もはや単なる物置ではありません。ビジネスの効率化と成長、そして個人の生活の質を向上させるための、極めて有効な戦略的ツールなのです。

貸し倉庫にかかる費用の内訳と料金相場

安い貸し倉庫を見つけるためには、まずどのような費用がかかるのか、その全体像を正確に把握することが不可欠です。貸し倉庫の契約には、アパートやマンションを借りる際と同様に、契約時に支払う「初期費用」と、毎月支払う「月額費用」の2種類があります。これらの内訳と相場を理解することで、表面的な賃料の安さだけでなく、トータルコストで物件を比較検討できるようになります。

初期費用の内訳

初期費用は、契約時に一度だけ支払う費用の総称です。一般的に賃料の3〜6ヶ月分が目安とされていますが、物件や契約内容によって大きく変動します。

| 費用項目 | 内容 | 相場の目安 |

|---|---|---|

| 保証金・敷金 | 賃料滞納や破損時の担保として預けるお金。退去時に原状回復費用などを差し引いて返還される。 | 賃料の1〜3ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主への謝礼金。返還されない。 | 賃料の0〜2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 物件を仲介した不動産会社に支払う手数料。 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃 | 契約開始月の賃料。月の途中で契約する場合は日割り計算されることが多い。 | 賃料の1ヶ月分 |

| 火災保険料 | 万が一の火災に備える保険。加入が義務付けられている場合が多い。 | 1〜2万円(2年契約など) |

保証金・敷金

保証金や敷金は、万が一の賃料滞納や、利用者の過失によって倉庫を破損させてしまった場合の修繕費用の担保として、契約時に貸主に預けておくお金です。相場は賃料の1〜3ヶ月分程度ですが、大型の倉庫や信用力が求められる契約では、6ヶ月分以上になるケースもあります。この費用はあくまで「預け金」であるため、契約終了時には、原状回復費用や未払い賃料などが差し引かれた上で返還されるのが原則です。ただし、契約内容によっては「償却」といって、返還されない割合が定められている場合もあるため、契約書を注意深く確認する必要があります。

礼金

礼金は、物件を貸してくれた大家さん(貸主)に対して、謝礼の意味合いで支払うお金です。敷金とは異なり、一度支払うと返還されることはありません。相場は賃料の0〜2ヶ月分で、近年では礼金不要の「ゼロゼロ物件」も増えています。初期費用を抑えたい場合は、礼金がない物件を優先的に探すのが有効な手段です。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や契約手続きのサポートをしてくれた不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。この費用は、貸主と借主の双方から受け取る場合でも、合計でこの上限を超えることはできません。

前家賃

前家賃とは、契約が始まる月の賃料を、契約時に前もって支払うものです。例えば4月1日から利用を開始する場合、4月分の賃料を3月中の契約時に支払います。月の途中から契約する場合は、その月の残り日数分を日割りで計算した賃料と、翌月分の賃料を合わせて請求されることが一般的です。

火災保険料

貸し倉庫は賃貸借契約であるため、保管物の管理責任は借主が負います。そのため、万が一の火災や水漏れなどで倉庫自体や他の利用者の荷物に損害を与えてしまった場合に備え、借家人賠償責任保険を含む火災保険への加入が義務付けられているケースがほとんどです。保険料は補償内容や契約期間によって異なりますが、2年契約で1万円〜2万円程度が一般的です。

月額費用の内訳

月額費用は、契約期間中に毎月継続して支払う費用です。主に賃料と共益費・管理費から構成されます。

賃料

賃料は、倉庫スペースを使用するための基本的な料金です。貸し倉庫の賃料は、広さを表す「坪数」あたりの単価、すなわち「坪単価」で表示されることが一般的です。例えば、坪単価5,000円の倉庫で20坪のスペースを借りる場合、月額賃料は100,000円となります。この坪単価は、立地や築年数、設備などによって大きく変動します。

共益費・管理費

共益費や管理費は、エレベーターや廊下、トイレといった共用部分の清掃、維持管理、電気代などに充てられる費用です。賃料とは別に設定されている場合と、賃料に含まれている場合があります。物件情報を見る際は、賃料だけでなく、共益費・管理費を含めた「総額」で比較することが重要です。相場は賃料の5〜15%程度が目安です。

【地域別】貸し倉庫の坪単価相場

貸し倉庫の賃料相場は、地域によって著しく異なります。特に物流の需要が高いエリアは高騰する傾向にあります。以下に、主要エリア別の坪単価の目安をまとめます。

(※下記は一般的な相場であり、個別の物件の築年数や設備、契約条件によって変動します。最新の市況については不動産ポータルサイトなどでご確認ください。)

| エリア | 坪単価相場の目安(月額) | 特徴 |

|---|---|---|

| 首都圏・関東エリア | 4,000円〜8,000円 | 東京湾岸部(大井、有明、市川など)は需要が集中し高額。内陸の埼玉、千葉、茨城などは比較的安価。 |

| 中京・東海エリア | 3,000円〜5,500円 | 名古屋港周辺や主要高速道路IC付近は高め。自動車産業関連の需要が根強い。 |

| 近畿・関西エリア | 3,500円〜6,000円 | 大阪湾岸部(南港、此花など)は首都圏に次ぐ高水準。内陸の京都、滋賀は比較的リーズナブル。 |

| 九州エリア | 2,500円〜4,500円 | アジアへのゲートウェイとして福岡の需要が高い。特に博多港周辺や福岡IC周辺は人気。 |

首都圏・関東エリア

日本の経済活動の中心である首都圏は、貸し倉庫の需要が最も高く、賃料相場も全国で最も高水準です。特に、東京港や横浜港に近い東京湾岸エリア(大田区、江東区、千葉県市川市、神奈川県横浜市など)は、坪単価が7,000円以上になることも珍しくありません。一方で、圏央道沿いの埼玉県、千葉県内陸部、茨城県などでは、坪単価4,000円前後の物件も見つかりやすく、コストを抑えたい場合の有力な選択肢となります。

中京・東海エリア

自動車産業をはじめとする製造業が集積する中京エリアも、貸し倉庫の需要が旺盛です。名古屋港周辺や、東名・新東名高速道路や伊勢湾岸自動車道のインターチェンジに近い愛知県、静岡県のエリアは人気が高く、坪単価は4,000円〜5,500円程度が中心です。

近畿・関西エリア

西日本の物流拠点である近畿エリアでは、大阪港や神戸港に近い大阪湾岸部(大阪市此花区、住之江区など)で需要が集中し、坪単価は5,000円を超える物件も多くあります。一方で、京都府南部や滋賀県、兵庫県の内陸部などでは、比較的リーズナブルな物件を探すことが可能です。

九州エリア

アジアとの近接性を活かし、国際物流の拠点として重要性を増しているのが九州エリアです。特に福岡県(博多港周辺、福岡IC周辺、北九州など)は需要が強く、坪単価は3,500円〜4,500円程度で推移しています。

これらの費用項目と相場感を理解することは、予算計画を立て、複数の物件を公平な基準で比較するための第一歩です。安い貸し倉庫探しは、まずこの知識を身につけることから始まります。

目的別に解説|貸し倉庫の主な種類と特徴

「貸し倉庫」と一言でいっても、その形状や設備、サービス内容は多種多様です。保管したい荷物の種類や利用目的によって、最適な倉庫のタイプは大きく異なります。コストパフォーマンスを最大化するためには、それぞれの特徴を理解し、自分のニーズに最も合った種類を選ぶことが極めて重要です。ここでは、代表的な貸し倉庫の種類を4つに分類し、その特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| 屋外コンテナタイプ | 屋外に設置された海上コンテナなどを利用。 | 料金が安い、車両の横付けが容易。 | 空調なし、温度・湿度の影響を受けやすい、セキュリティが比較的簡易。 | 工具、資材、バイク、タイヤ、アウトドア用品など。 |

| 屋内トランクルームタイプ | ビルや倉庫内を仕切った収納スペース。 | 空調完備で環境良好、セキュリティレベルが高い。 | 料金が割高、搬入出に手間がかかる場合がある。 | 衣類、書類、家具、家電、美術品、EC在庫など。 |

| ガレージタイプ | シャッター付きの独立した車庫のような形状。 | 車両の直接乗り入れ可能、保管と作業を兼ねられる。 | 物件数が少ない、料金は比較的高め。 | 車両保管、バイク整備、DIY、アトリエなど。 |

| 事業者向けの営業倉庫 | 倉庫業法に基づく倉庫。寄託契約。 | 高度な管理体制とセキュリティ、荷物への保険付保、物流サービス(3PL)あり。 | 料金が高い、利用の自由度が低い。 | 大量在庫、高価商品、企業の基幹物流拠点。 |

屋外コンテナタイプ

屋外コンテナタイプは、更地や駐車場などの屋外スペースに、輸送用の海上コンテナや専用のコンテナを設置した貸し倉庫です。おそらく、街中で最も目にする機会の多いタイプでしょう。

最大の特徴は、何と言っても料金の安さです。設備がシンプルな分、他のタイプに比べて圧倒的に低コストで利用できます。多くの場合、24時間いつでも荷物の出し入れが可能で、倉庫の目の前まで車を乗り付けられるため、重い荷物や大きな荷物の搬入・搬出が非常に楽というメリットもあります。

一方で、デメリットも明確です。屋外に設置されているため、夏は高温、冬は低温になり、湿度の影響も直接受けます。空調設備はもちろんありません。したがって、温度や湿度の変化に弱いデリケートな品物(衣類、革製品、書籍、精密機械、美術品など)の保管には全く向いていません。また、セキュリティ面では、南京錠などによる簡易的な施錠が主で、監視カメラの設置状況なども施設によって差が大きいため、屋内型に比べるとやや不安が残ります。

【向いている用途】

- 建設業者の資材や工具の保管

- バイクや自転車、自動車のタイヤなどの保管

- キャンプ用品やサーフボードといったアウトドア・レジャー用品の保管

- すぐに使う予定のない家具や粗大ごみの一時置き場

温度変化に強く、盗難リスクが比較的低いものを、とにかく安く保管したいというニーズに最適な選択肢です。

屋内トランクルームタイプ

屋内トランクルームタイプは、ビルや倉庫のフロア内を、壁やパーテーションで複数の区画に仕切って貸し出すサービスです。「レンタル収納スペース」とも呼ばれます。

最大のメリットは、優れた保管環境です。ほとんどの施設で空調設備が完備されており、温度と湿度が一定に保たれています。これにより、カビや結露、熱による劣化のリスクを大幅に軽減できます。セキュリティ面でも、建物入口のオートロックやICカードキー、防犯カメラ、警備会社との連携など、多重の対策が施されていることが多く、安心して荷物を預けることができます。

デメリットとしては、屋外コンテナに比べて料金が割高になる点が挙げられます。また、建物内にあるため、共用の駐車場から台車を使ってエレベーターで荷物を運ぶ必要があり、搬入・搬出にやや手間がかかる場合があります。利用時間が制限されている施設もあるため、深夜や早朝に利用したい場合は事前に確認が必要です。

【向いている用途】

- シーズンオフの衣類や布団、ひな人形などの保管

- 企業の重要書類や書籍、アルバムの保管

- 自宅に置ききれない家具や家電製品の保管

- フィギュア、模型、ワイン、楽器など、デリケートなコレクションの保管

- 小規模なEC事業者の在庫保管・発送作業拠点

保管環境やセキュリティを重視し、大切なものを長期間、良い状態で保管したい場合に最適な選択肢です。

ガレージタイプ

ガレージタイプは、シャッター付きの独立した車庫のような形状をした貸し倉庫です。車やバイクを愛する人にとっては、憧れの空間かもしれません。

メリットは、車両を雨風から守りながら保管できる点と、車を直接乗り入れて荷物の積み下ろしや作業ができる利便性の高さです。内部には照明や電源コンセントが設置されている物件も多く、保管だけでなく、愛車のメンテナンスやDIY、アトリエといった「作業スペース」としても活用できます。プライベートな空間を確保できるため、周囲を気にせず作業に没頭できます。

デメリットは、物件数が他のタイプに比べて少なく、希望のエリアで見つけるのが難しい場合があることです。また、建築物としてしっかりした構造であるため、料金は屋外コンテナなどと比べると高額になる傾向があります。

【向いている用途】

- 高級車や旧車、オートバイの保管

- 自動車やバイクの整備・カスタマイズを行うプライベートガレージ

- 木工や塗装など、DIYの作業スペース

- 個人事業主の資材置き場兼作業場

保管と作業の両方のニーズを一台で満たしたい場合に、非常に魅力的な選択肢となります。

事業者向けの営業倉庫

これは前述した「倉庫業法」に基づいて運営される、主に法人向けの本格的な倉庫サービスです。スペースを貸す「賃貸借契約」ではなく、荷物を預かる「寄託契約」を結びます。

最大のメリットは、荷物の保管責任を倉庫業者が負ってくれる点です。万が一、火災や盗難、管理不備によって荷物に損害が生じた場合、倉庫業者側が加入している保険によって補償されます。また、単に保管するだけでなく、商品の入出庫管理、在庫管理、検品、ピッキング、梱包、発送代行といった一連の物流業務をアウトソーシング(3PL: サードパーティ・ロジスティクス)できるのが大きな特徴です。これにより、企業は物流業務から解放され、本業に集中できます。

デメリットは、料金体系が複雑で、他のタイプに比べて格段に高額になることです。坪単価だけでなく、入庫料、出庫料、保管料(個数や重量、容積に応じて変動)、梱包料など、さまざまな費用が発生します。また、寄託契約であるため、利用者が自由に倉庫内に出入りすることはできず、荷物の出し入れには事前の手続きが必要となるなど、利用の自由度は低くなります。

【向ている用途】

- 大量の在庫を抱える中〜大規模なEC事業者やメーカー、卸売業者

- 高価な商品や精密機器など、厳重な管理が必要な物品を扱う事業者

- 物流業務全体を専門家に委託し、経営効率を高めたい企業

自社の利用目的、保管する荷物の特性、そして予算を照らし合わせ、これらの種類の中から最適なものを選ぶことが、満足度の高い貸し倉庫選びの鍵となります。

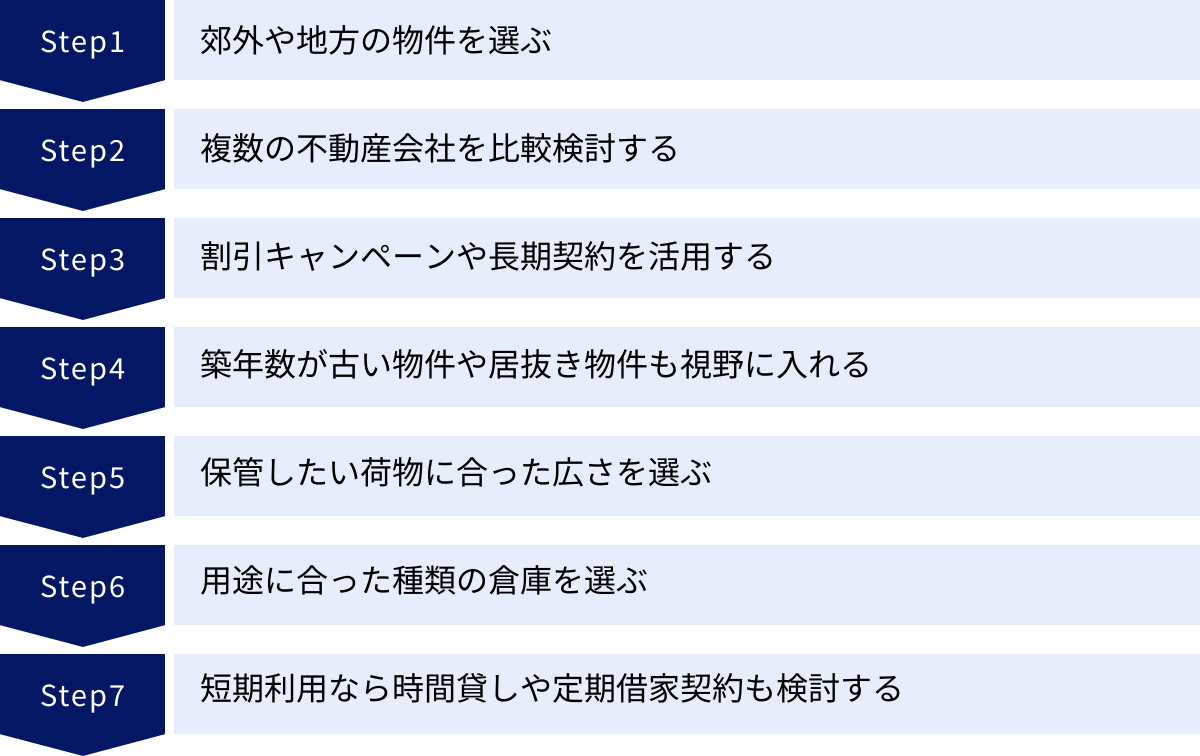

安い貸し倉庫を見つけるための7つの方法

貸し倉庫の費用を抑えるためには、いくつかのポイントを押さえた探し方が重要です。ここでは、コストを意識した物件選びのための具体的な7つの方法を、実践的な視点から解説します。これらの方法を組み合わせることで、予算内で最大限の価値を引き出すことが可能になります。

① 郊外や地方の物件を選ぶ

最も効果的で、かつ基本的なコスト削減方法は、立地条件を見直すことです。一般的に、不動産の賃料は都心部や駅に近いほど高く、郊外や地方に行くほど安くなる傾向があります。これは貸し倉庫においても全く同じです。

例えば、東京都心部や湾岸エリアに比べて、埼玉県、千葉県、神奈川県の内陸部や、さらに離れた北関東エリアの物件を探すだけで、坪単価が30%〜50%以上安くなることも珍しくありません。もちろん、アクセスの利便性は低下しますが、すべての利用者が都心の一等地の利便性を必要としているわけではありません。

ここで重要なのは、「自社の利用頻度とアクセスの必要性」を冷静に分析することです。

- 月に1〜2回程度の利用、または長期保管が目的の場合: 頻繁にアクセスする必要がないのであれば、多少遠くても賃料の安い郊外の物件を選ぶメリットは非常に大きくなります。交通費や移動時間を考慮しても、年間のトータルコストは大幅に削減できるでしょう。

- 毎日のように商品の入出庫がある場合: この場合は、物流効率が重要になるため、主要な高速道路のインターチェンジや幹線道路へのアクセスが良い立地を選ぶ必要があります。しかし、その中でも「都心から少し離れたIC付近」など、少し視野を広げるだけで価格は大きく変わります。

頻繁なアクセスが不要な荷物の長期保管であれば、郊外の物件はコスト削減の最も強力な選択肢となります。まずは固定観念を捨て、検索エリアを広げてみることをおすすめします。

② 複数の不動産会社を比較検討する

希望の物件を見つけるために、1社の不動産会社や1つのポータルサイトだけを利用するのは得策ではありません。必ず複数のルートから情報を集め、比較検討することが重要です。

- 大手不動産ポータルサイトの活用: 「LIFULL HOME’S 事業用」や「at home 業務用不動産」などの大手サイトは、掲載物件数が多く、幅広い選択肢から比較検討できます。まずはこれらのサイトで相場観を掴みましょう。

- 地域密着型の不動産会社の活用: 大手サイトには掲載されていない「掘り出し物」の物件情報は、その地域に根差した不動産会社が持っていることが多くあります。倉庫を探しているエリアの地元の不動産会社にも、直接問い合わせてみる価値は十分にあります。

- 複数の会社から見積もりを取得: 気になる物件が見つかったら、1社だけでなく、複数の不動産会社を通じて見積もり(初期費用、月額費用の総額)を取りましょう。同じ物件であっても、不動産会社によって諸条件が異なる場合や、価格交渉の余地が生まれる可能性もあります。総額で比較することで、本当にお得な物件を見極めることができます。

手間はかかりますが、このひと手間が最終的なコストに大きく影響します。

③ 割引キャンペーンや長期契約を活用する

貸し倉庫業界でも、顧客獲得のためにさまざまなキャンペーンが実施されています。これらを賢く利用するのも、費用を抑える有効な手段です。

- 初期費用割引キャンペーン: 「礼金0ヶ月」「仲介手数料無料」「フリーレント(最初の1〜2ヶ月の賃料が無料)」といったキャンペーンは、初期投資を大幅に削減できます。

- 賃料割引キャンペーン: 「最初の6ヶ月間、賃料半額」などのキャンペーンもあります。ただし、その後の正規賃料が相場より高くないか、最低契約期間が長すぎないかなどを確認する必要があります。

- 長期契約割引: 1年以上の長期契約を結ぶことを条件に、月々の賃料を割引してくれるケースがあります。長期的に利用することが確定している場合は、不動産会社や貸主に交渉してみる価値があるでしょう。

これらのキャンペーンは非常に魅力的ですが、その適用条件や契約期間の縛り、解約時の違約金などを契約前に必ず細かく確認することが重要です。目先の割引に飛びつかず、トータルでのメリット・デメリットを冷静に判断しましょう。

④ 築年数が古い物件や居抜き物件も視野に入れる

新築や築浅の倉庫は、設備が新しく綺麗で魅力的ですが、その分賃料も高く設定されています。コストを優先するなら、築年数が経過した物件も積極的に検討しましょう。

古い物件は、耐震性や設備の老朽化といった懸念はありますが、その分、賃料は格安に設定されていることがほとんどです。保管する荷物がそれほどデリケートでなく、最新設備を必要としないのであれば、有力な選択肢となります。内見の際に、雨漏りの跡がないか、構造に問題がないかなどをしっかりチェックすることが重要です。

また、「居抜き物件」も狙い目です。これは、前の借主が設置した棚や事務所スペース、空調設備などがそのまま残された状態で貸し出される物件のことです。本来であれば自社で設置しなければならない設備をそのまま利用できるため、大幅な初期投資の削減につながります。もちろん、レイアウトの自由度が低いというデメリットはありますが、自社の用途と合致すれば非常にお得な物件と言えます。

⑤ 保管したい荷物に合った広さを選ぶ

意外と見落としがちなのが、必要以上に広いスペースを借りてしまうという失敗です。月々の賃料は広さに比例するため、無駄なスペースは無駄なコストに直結します。

契約前には、以下のステップで必要な広さを正確に見積もりましょう。

- 保管する荷物をすべてリストアップする: 何を、どれくらいの量保管するのかを具体的に洗い出します。

- 荷物のサイズを計測する: 段ボール箱であれば、そのサイズと個数を確認します。

- 立体的な収納を計画する: 床面積だけで考えず、スチールラックなどの棚を導入して、高さを活かした立体的な収納を計画します。これにより、同じ床面積でも収納量を2倍、3倍に増やすことができます。

- 作業スペースを確保する: 荷物の出し入れやピッキング作業、検品などを行うための通路や作業スペースも考慮に入れます。

無駄なスペースを徹底的に排除し、自社の荷物量にジャストフィットする広さを選ぶことが、月々の固定費を抑える最も直接的で効果的な方法です。

⑥ 用途に合った種類の倉庫を選ぶ

前の章で解説した通り、貸し倉庫にはさまざまな種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の用途に最適なタイプを選ぶことが、コストパフォーマンスを高める上で欠かせません。

例えば、雨風をしのげれば良いだけの建設資材を、賃料の高い空調完備の屋内トランクルームに保管するのは明らかにオーバースペックであり、無駄なコストです。この場合は、料金の安い屋外コンテナが最適解となります。

逆に、デリケートなアパレル商品や電子部品を、温度・湿度の変化が激しい屋外コンテナに保管して、商品価値を損なってしまっては元も子もありません。この場合は、多少コストが高くても屋内トランクルームを選ぶべきです。

「安かろう悪かろう」を避け、機能とコストのバランスが取れた、最も合理的な選択をする視点が重要です。

⑦ 短期利用なら時間貸しや定期借家契約も検討する

引っ越しやリフォームで数週間〜数ヶ月だけ利用したい、といった短期利用のニーズも少なくありません。このような場合、月単位の契約だけでなく、より柔軟な選択肢も検討しましょう。

- 時間貸し・日貸しサービス: 最近では、倉庫やコンテナを時間単位や1日単位で借りられるサービスも登場しています。短期間の利用であれば、月額契約よりもトータルで安く済む可能性があります。

- 定期借家契約: これは、契約期間が満了すると更新されることなく契約が確定的に終了する契約形態です。貸主側は、契約期間が明確で後の計画が立てやすいため、通常の普通借家契約よりも賃料を安く設定している場合があります。利用期間が決まっている場合には、定期借家契約の物件を探してみるのも一つの手です。

これらの7つの方法を多角的に駆使することで、単に安いだけでなく、自社のニーズにぴったりと合った、コストパフォーマンスの高い貸し倉庫を見つけることができるでしょう。

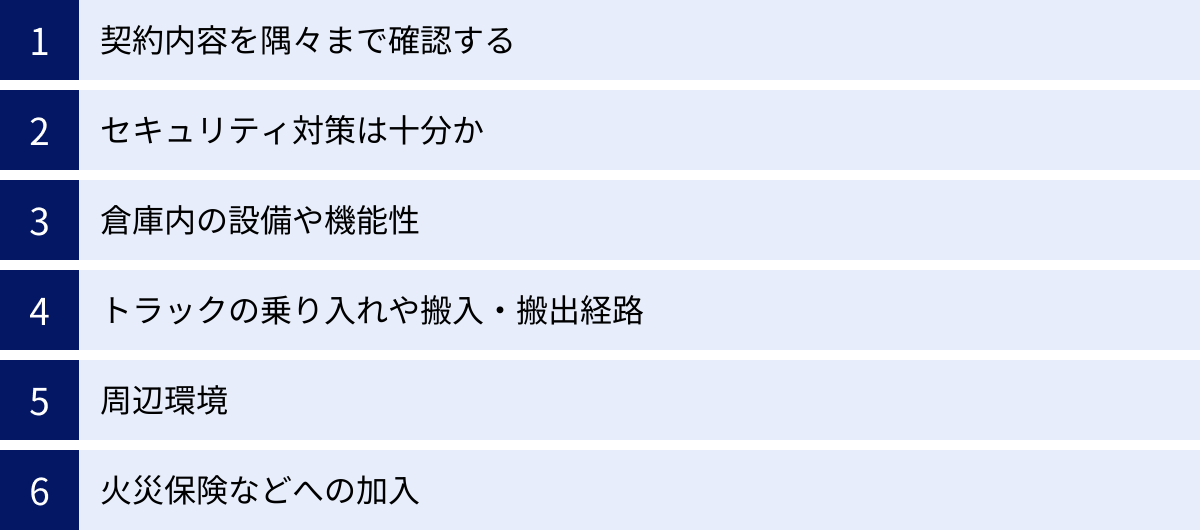

安さだけで決めると危険!契約前に確認すべき注意点

コストを抑えることは非常に重要ですが、「安い」という理由だけで安易に契約を決めてしまうと、後々大きなトラブルや想定外の出費につながるリスクがあります。安い物件には、何かしらの理由(デメリット)が隠れている可能性も少なくありません。契約書にサインする前に、必ず以下の点を自分の目で確認し、納得した上で判断することが、後悔しない倉庫選びの鉄則です。

契約内容を隅々まで確認する

賃貸借契約書は、専門用語が多く、読むのが億劫になりがちですが、ここには貸主と借主の権利と義務がすべて記載されています。特に以下の項目は、トラブルに発展しやすいため、一言一句見逃さずに確認しましょう。

契約期間と更新料

- 最低契約期間: 「最低でも6ヶ月は利用しなければならない」といった縛りがないか確認します。短期利用のつもりが、最低契約期間のせいで余分な賃料を払うことになるケースがあります。

- 契約の更新: 契約は「自動更新」なのか、それともその都度「更新手続き」が必要なのかを確認します。

- 更新料: 更新時に、新たな賃料の1ヶ月分などの「更新料」が発生するかどうか、またその金額はいくらかを必ず確認しましょう。長期利用を考えている場合、この更新料の有無はトータルコストに大きく影響します。

原状回復義務の範囲

これは、退去時に最もトラブルになりやすい項目の一つです。「原状回復」とは、借りた倉庫を元の状態に戻して返却する義務のことですが、どこまでを「元の状態」とするかの解釈で貸主と揉めるケースが後を絶ちません。

- 通常の使用によって生じる経年劣化や自然な損耗(通常損耗)は、原状回復義務に含まれないのが一般的です。しかし、特約で借主負担とされている場合もあります。

- 壁に棚を取り付けるために開けた穴の修復や、床につけてしまった傷や汚れの清掃・修復費用など、具体的にどのような場合に費用負担が発生するのか、その範囲を契約前に明確にしておく必要があります。

短期解約時の違約金の有無

契約期間の途中で解約(中途解約)する場合の条件も重要です。

- 解約予告期間: 「解約する場合は、3ヶ月前までに申し出ること」といった予告期間が定められています。これを過ぎると、余分な賃料が発生します。

- 違約金: 最低契約期間内に解約した場合や、特定の条件下で解約した場合に、「違約金」として賃料の数ヶ月分を請求されることがあります。違約金の有無と、その発生条件・金額は必ず確認してください。

セキュリティ対策は十分か

安い物件は、セキュリティ対策が手薄な場合があります。保管する荷物の価値によっては、盗難やいたずらのリスクが大きな問題となります。内見時には以下の点を確認しましょう。

- 防犯カメラ: 設置されているか、ダミーではないか、夜間でも撮影できるか、録画データはどのくらいの期間保存されるか。

- 施錠: 倉庫の扉の鍵はどのようなタイプか(ピッキングに強いディンプルキーかなど)。施設全体の入口にもオートロックなどがあるか。

- 警備体制: 機械警備システム(セコムやALSOKなど)が導入されているか。

- 照明と人通り: 夜間の照明は十分か。人目につきにくい場所ではないか。

保管する荷物の金銭的価値や重要度に見合ったセキュリティレベルかどうかを、冷静に判断することが重要です。

倉庫内の設備や機能性

賃料が安い物件は、必要な設備が備わっていないことがあります。内見時には、以下の機能性をチェックしましょう。

- 空調・換気設備: デリケートな荷物を保管する場合、エアコンや換気扇の有無と性能は必須のチェック項目です。湿気がこもりやすい構造ではないか、カビの発生跡がないかも確認します。

- 照明・電源: 倉庫内に照明があるか、数は十分か。作業用に電源コンセントが必要な場合は、その有無、位置、使用可能なアンペア数を確認します。

- 床の耐荷重: 重量のある機械や商品を保管する場合は、床がその重さに耐えられるか(耐荷重)を必ず確認する必要があります。これを怠ると、床が抜けるなどの重大な事故につながる可能性があります。

- 断熱性: 屋外コンテナや簡易な構造の倉庫の場合、夏場は庫内が非常に高温になります。屋根や壁に断熱材が入っているかどうかも、保管物の品質を左右する重要なポイントです。

トラックの乗り入れや搬入・搬出経路

実際に荷物を運ぶ際の動線も、使い勝手を大きく左右します。図面や写真だけではわからない部分なので、必ず現地で確認しましょう。

- 前面道路の幅: 2tトラックや4tトラック、大型トレーラーなど、自社で利用する車両が問題なく倉庫の前まで進入できるか、道路幅を確認します。一方通行や時間帯による交通規制がないかもチェックが必要です。

- 駐車スペース: 荷物の積み下ろしをする間、トラックを停めておける専用の駐車スペース(バース)があるか。ない場合は、路上での作業となり、近隣への迷惑や交通の妨げになる可能性があります。

- 搬入口と庫内動線: 搬入口のシャッターや扉の高さ・幅は、荷物やフォークリフトがスムーズに通れる大きさか。倉庫内に柱が多いなど、作業の妨げになる障害物がないかも確認します。

- エレベーター・リフト: 2階以上の物件の場合は、エレベーターや荷物用リフトの有無、サイズ、耐荷重を確認します。

実際に利用する車両と荷物を持ってきてシミュレーションしてみるくらいの気持ちで、徹底的に動線を確認することが、契約後の「こんなはずではなかった」を防ぎます。

周辺環境

倉庫そのものだけでなく、その周りの環境も重要です。

- ハザードマップの確認: 自治体が公開しているハザードマップで、その土地が浸水想定区域や土砂災害警戒区域に指定されていないかを確認します。大切な荷物が水害などの被害に遭うリスクを事前に把握しておくことは非常に重要です。

- 周辺の交通状況: 朝夕のラッシュ時に周辺道路が慢性的に渋滞していないか、大型車両の通行は多いかなどを確認します。

- 近隣施設: 悪臭や騒音、振動などを発生させる工場が近くにないか。逆に、自社の作業音が近隣の住宅に迷惑をかけないかも配慮が必要です。

火災保険などへの加入

前述の通り、賃貸借契約の倉庫では、保管物の管理責任は借主自身にあります。万が一の事態に備え、保険への加入は必須と考えましょう。

- 貸主指定の保険: 多くの場合、契約時に貸主が指定する火災保険(借家人賠償責任保険付き)への加入が義務付けられます。この保険は、あくまで倉庫の建物自体や、他の利用者への賠償をカバーするものです。

- 動産総合保険: 自社が保管する荷物(商品、在庫、設備など)の損害を補償するためには、別途「動産総合保険」に加入する必要があります。火災だけでなく、盗難や水濡れなど、幅広いリスクをカバーできます。

安さに惹かれてこれらの確認を怠ると、結果的に大きな損失を被ることになりかねません。契約前の慎重なチェックこそが、最も効果的なリスク管理なのです。

安い貸し倉庫探しにおすすめのポータルサイト3選

効率的に安い貸し倉庫を見つけるためには、網羅性の高い情報を得られるポータルサイトの活用が欠かせません。ここでは、物件探しにおいて中心的な役割を果たす、代表的な事業用不動産ポータルサイトを3つ紹介します。それぞれに特徴があるため、複数を併用することで、より多くの選択肢から比較検討できます。

| サイト名 | 運営会社 | 特徴 | 強み |

|---|---|---|---|

| LIFULL HOME’S 事業用 | 株式会社LIFULL | 業界最大級の物件掲載数。多様な検索軸と特集コンテンツが充実。 | 幅広いニーズに対応できる網羅性。初心者でも使いやすいインターフェース。 |

| at home 業務用不動産 | アットホーム株式会社 | 地域密着型の不動産会社が多く加盟。全国をカバー。 | 地元の優良物件や掘り出し物が見つかる可能性がある。長年の実績と信頼性。 |

| CBRE | シービーアールイー株式会社 | 大型物流施設や高機能倉庫に特化。世界的な不動産サービス会社。 | 大規模拠点を探す法人向け。専門的なマーケット情報やコンサルティングが強み。 |

① LIFULL HOME’S 事業用

「LIFULL HOME’S 事業用」は、不動産情報サイト最大手の「LIFULL HOME’S」が運営する、事業用不動産に特化したポータルサイトです。

最大の特徴は、その圧倒的な物件掲載数にあります。貸し倉庫・貸し工場・貸事務所など、全国の膨大な物件情報が集約されており、安い物件から高機能な物件まで、あらゆるニーズに対応できる選択肢の幅広さが魅力です。

検索機能も非常に優れており、エリアや賃料、広さといった基本的な条件はもちろん、「1階部分」「クレーン付き」「大型車進入可」「24時間利用可」といった、利用者の細かいニーズに応える「こだわり条件」が豊富に用意されています。これにより、膨大な情報の中から効率的に希望の物件を絞り込むことができます。

また、「貸し倉庫の選び方」といったコラムや特集記事も充実しており、倉庫探しが初めての方にとっても、情報収集の段階から非常に役立ちます。希望の条件を登録しておけば、新着物件情報をメールで受け取ることも可能です。まずはこのサイトで全国の相場観を掴み、どのような物件があるのかを把握するのが、倉庫探しの王道と言えるでしょう。

参照:LIFULL HOME’S 事業用 公式サイト

② at home 業務用不動産

「at home 業務用不動産」は、アットホーム株式会社が運営する、貸店舗や貸事務所、貸し倉庫などの事業用不動産専門のポータルサイトです。長年にわたり不動産業界を支えてきた実績と信頼性があります。

このサイトの強みは、全国の地域に密着した不動産会社が多く加盟している点にあります。大手だけでなく、その土地の事情に精通した地元の不動産会社が持つ、ポータルサイトには公開されていない非公開物件や、お得な「掘り出し物」の物件情報に出会える可能性があります。

サイトのインターフェースもシンプルで分かりやすく、地図から直感的に物件を探す機能なども便利です。LIFULL HOME’S 事業用と併用することで、大手から地域密着型まで、幅広い不動産会社の情報をカバーでき、より網羅的な物件探しが可能になります。気になる物件を見つけたら、その物件を扱う地域の不動産会社に直接相談してみる、といった使い方も有効です。

参照:at home 業務用不動産 公式サイト

③ CBRE

「CBRE(シービーアールイー)」は、アメリカに本拠を置く、世界最大級の事業用不動産サービス会社です。日本法人も全国に拠点を持ち、特に大規模な物流施設や高機能な戦略的物流拠点(ロジスティクス)の仲介やコンサルティングに圧倒的な強みを持っています。

このサイトは、個人の小規模な利用や、一般的な中小企業向けの貸し倉庫を探すというよりは、本格的な物流網の構築を考える大企業や、グローバルなサプライチェーンを持つ企業向けのプラットフォームと言えます。掲載されている物件も、延床面積が数千坪を超えるような大型のマルチテナント型物流施設などが中心です。

CBREの強みは、単なる物件仲介に留まらない点にあります。最新の市場動向を分析した詳細なマーケットレポートを定期的に公開しており、企業の物流戦略を策定する上で非常に価値のある情報を提供しています。専門のアナリストやコンサルタントによる、企業のニーズに合わせた拠点提案やサプライチェーンの最適化といった、高度なコンサルティングサービスも受けられます。

事業の拡大に伴い、本格的な物流拠点の設置を検討しているフェーズの企業にとっては、これ以上ないほど頼りになるパートナーとなるでしょう。

これらのポータルサイトは、それぞれに得意な領域や特徴があります。まずはLIFULL HOME’S 事業用とat home 業務用不動産で広く情報を集め、自社の事業規模や目的に応じて、必要であればCBREのような専門的なサービスも視野に入れる、という使い分けが最も効率的です。

まとめ

貸し倉庫は、今や単なる「物置」ではなく、企業の成長を加速させる物流拠点であり、個人のライフスタイルを豊かにするプライベート空間として、その価値を大きく高めています。しかし、その選択肢の多さゆえに、どの物件を選べば良いのか迷ってしまうのも事実です。

本記事では、安い貸し倉庫を賢く見つけるために、知っておくべき基本的な知識から具体的な探し方のテクニック、そして契約前の注意点まで、網羅的に解説してきました。

最後に、後悔しない貸し倉庫選びのための最も重要なポイントを3つに集約します。

- 目的の明確化と総コストでの比較: なぜ倉庫が必要なのか、何を保管し、どのくらいの頻度で利用するのかを明確にしましょう。その上で、賃料だけでなく、初期費用や更新料、交通費まで含めたトータルコストで物件を比較する視点が不可欠です。

- 機能とコストの最適なバランスを見極める: 保管する荷物の特性に合わせて、屋外コンテナ、屋内トランクルームなど、最適な倉庫タイプを選びましょう。「安かろう悪かろう」に陥らず、自社のニーズを満たす最低限の機能と、支払えるコストのバランスが取れた物件こそが、あなたにとっての「良い倉庫」です。

- 契約前の徹底した現地確認(内見): 図面や写真だけではわからないことが数多くあります。倉庫の状態、セキュリティ、搬入経路、周辺環境など、本記事で挙げた注意点をリスト化し、自分の目で一つひとつ厳しくチェックすることが、契約後のトラブルを防ぐ最大の防御策となります。

安い貸し倉庫を探す旅は、時に根気が必要かもしれません。しかし、今回ご紹介した「7つの方法」と「契約前の注意点」を羅針盤として活用すれば、必ずやあなたのビジネスや生活に貢献してくれる、理想的なパートナーを見つけ出すことができるはずです。

まずは気軽に不動産ポータルサイトを眺め、どのような物件があるのかを知ることから始めてみましょう。この記事で得た知識を武器に、慎重かつ戦略的に倉庫選びを進めることこそが、成功への最短ルートです。あなたの倉庫探しが、実り多いものになることを心から願っています。