事業の立ち上げや拡大に伴い、新たな生産拠点の確保は経営における重要な課題です。自社で工場を建設するには莫大な初期投資と時間が必要ですが、「貸工場」を利用すれば、コストを抑えつつスピーディーに事業を開始・拡大できます。しかし、住居用の賃貸物件とは異なり、貸工場探しには専門的な知識が不可欠です。用途地域や建物の仕様、法規制など、確認すべき項目は多岐にわたります。

この記事では、これから貸工場を探そうとしている経営者や担当者の方に向けて、貸工場の基礎知識から具体的な探し方、契約までの流れ、そして失敗しないための重要なチェックポイントまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、自社の事業に最適な貸工場を見つけるための知識が身につき、スムーズな事業運営の第一歩を踏み出せるでしょう。

目次

貸工場とは?

貸工場とは、その名の通り、賃貸借契約を結んで借りることができる工場用の建物を指します。製造、加工、組立、修理、保管、研究開発など、さまざまな事業活動の拠点として利用されます。自社で土地を購入し、工場を建設する場合と比較して、初期投資を大幅に抑えられる点が最大の魅力です。

事業用の賃貸物件には「貸倉庫」もありますが、貸工場は生産活動を主目的としている点で異なります。そのため、貸工場には生産機械を設置するための強固な床構造、大容量の電力設備、クレーンなどの特殊設備が備わっていることが多く、製造業のニーズに特化しています。

一方で、どのような活動でも自由に行えるわけではなく、法律や契約による制約が存在します。貸工場を円滑に活用するためには、まず「できること」と「できないこと」を正確に理解し、自社の事業内容に適した種類の物件を選ぶことが重要です。

貸工場でできること・できないこと

貸工場を借りる際には、その物件で具体的にどのような事業活動が許可されているのかを把握することが不可欠です。契約内容や関連法規によって「できること」と「できないこと」が明確に定められており、これらを無視すると、後々大きなトラブルに発展しかねません。

【貸工場でできること】

貸工場でできることの範囲は、その物件が立地する「用途地域」や建物の仕様、そして賃貸借契約の内容によって決まります。一般的には、以下のような活動が可能です。

- 製造・加工・組立: 金属加工、木材加工、食品製造、電子部品の組立など、多岐にわたる生産活動。ただし、事業内容によっては、騒音、振動、臭いなどに関する規制をクリアする必要があります。

- 保管・仕分け・梱包: 製品や原材料の保管、物流拠点としての仕分け・梱包作業。貸倉庫としての機能も兼ね備えている物件も多く存在します。

- 修理・メンテナンス: 自動車、機械、建設機械などの修理やメンテナンス拠点としての利用。

- 研究開発: 新製品や新技術の研究・開発を行う拠点。試作品の製作や実験など、小規模な生産活動を伴う場合にも適しています。

- 事務所としての利用: 工場内に事務所スペースが併設されている物件や、一部を区切ってオフィスとして利用することも可能です。

【貸工場でできないこと・制限されること】

一方で、貸工場では以下のような行為が制限または禁止される場合があります。これらは主に、法律(都市計画法、建築基準法、消防法など)や、オーナーとの契約によって定められます。

- 用途地域で禁止されている業種の操業: 最も重要な制限の一つが「用途地域」によるものです。例えば、住宅地に近い「準工業地域」では、環境悪化の恐れが大きい工場の操業は禁止されています。自社の事業が、その物件の用途地域で許可されているかどうかは、契約前に必ず確認しなければならない最重要事項です。

- 契約で禁止されている行為: 賃貸借契約書には、禁止事項が明記されています。例えば、「危険物の保管禁止」「建物の構造に影響を与える改造の禁止」「指定された業種以外の営業禁止」といった条項が含まれることが一般的です。

- 騒音・振動・臭気が基準値を超える操業: 周辺環境への配慮から、騒音規制法や悪臭防止法などの法律で基準値が定められています。特に、住宅地が近いエリアでは、近隣住民とのトラブルを避けるため、基準値以内であっても配慮が求められます。

- 無許可での増改築: 借主が自由に建物を増築したり、大規模な改築を行ったりすることは原則としてできません。生産ラインの変更などで内装の変更や設備の追加が必要な場合は、事前にオーナーの承諾を得る必要があります。

- 消防法で定められた基準を超える危険物の取り扱い: 消防法では、ガソリンや灯油などの危険物について、品目ごとに「指定数量」が定められています。指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、消防署の許可を得た専用の施設(危険物製造所等)が必要となり、一般的な貸工場では対応できません。

貸工場探しは、単に広さや賃料だけで決めるのではなく、自社の事業活動が法規や契約上「できること」の範囲に収まっているかを慎重に確認するプロセスであると認識することが、失敗を避けるための第一歩です。

貸工場の主な種類

貸工場と一口に言っても、その規模や立地、特徴によっていくつかの種類に分類できます。ここでは、代表的な3つのタイプについて、それぞれの特徴を解説します。自社の事業規模や業種、将来の展望に合ったタイプを選ぶための参考にしてください。

| 項目 | 準工場 | 町工場 | 工場兼事務所 |

|---|---|---|---|

| 主な立地 | 工業地域、準工業地域 | 準工業地域、近隣商業地域、住宅地混在エリア | 工業地域、準工業地域、商業地域など広範囲 |

| 規模 | 小規模〜中規模 | 小規模 | 小規模〜大規模 |

| 特徴 | 汎用性が高く、比較的軽工業から中工業まで対応可能 | 地域密着型で、小回りの利く事業に適している | 生産現場と管理部門の連携がスムーズで業務効率が高い |

| 注意点 | 周辺環境への影響(騒音、振動、臭気)に配慮が必要 | 近隣住民との良好な関係構築が不可欠。大型車両の搬入に制限がある場合も。 | 事務所スペースの仕様や快適性、セキュリティ面の確認が必要 |

準工場

「準工場」という言葉は法的な定義ではありませんが、不動産業界では一般的に、工業地域や準工業地域に立地する、比較的小規模から中規模の汎用的な工場を指す言葉として使われます。

- 特徴:

- 建物の規模は数十坪から数百坪程度が中心です。

- 特定の業種に特化しすぎない、プレハブや軽量鉄骨造のシンプルな構造のものが多く、比較的幅広い業種で利用しやすいのが特徴です。

- 製造業だけでなく、倉庫兼作業場や、小規模な物流拠点としても活用されます。

- メリット:

- 物件数が比較的多く、探しやすいため、スピーディーに事業を開始したい場合に適しています。

- 賃料も比較的手頃な物件が見つかりやすい傾向にあります。

- 注意点:

- 準工業地域に立地する場合、周辺に住宅があることも少なくありません。そのため、騒音や振動、臭いなどが発生する事業の場合は、操業時間や防音・防臭対策に十分な配慮が求められます。

- 特殊な設備(クレーンや大容量の電源など)は備わっていないことが多いため、必要な場合は設置の可否や費用負担についてオーナーとの交渉が必要です。

町工場

「町工場(まちこうば)」は、主に市街地や住宅が混在するエリア(準工業地域など)に立地する、小規模な工場を指します。昔ながらの地域に根差した製造業の拠点として利用されてきた歴史があり、都市部やその近郊に点在しています。

- 特徴:

- 多くは個人経営や中小企業によって利用され、規模は数十坪程度のものが中心です。

- 金属プレス加工、部品の切削、印刷、製本など、比較的専門性の高い技術を持つ小規模事業者に利用されるケースが多く見られます。

- メリット:

- 市街地に近いため、従業員の通勤や、都市部の顧客へのアクセスに優れています。

- 地域に密着しているため、同業者や関連業者とのネットワークを築きやすい場合があります。

- 注意点:

- 最も注意すべきは、近隣住民との関係です。住宅と隣接しているケースが多いため、騒音や振動、作業時間などには最大限の配慮が不可欠です。

- 前面道路が狭く、大型トラックの搬入・搬出が困難な場合があります。使用する車両のサイズと搬入経路は、内見時に必ず確認しましょう。

- 建物が古い場合も多く、耐震性や断熱性、電力容量などが現代の基準では不十分な可能性もあります。

工場兼事務所

「工場兼事務所」は、製造や作業を行う工場スペースと、事務作業や商談を行うオフィススペースが一体となった物件です。1階が工場、2階が事務所といったレイアウトが一般的です。

- 特徴:

- 生産現場と管理部門が同じ建物内にあるため、情報共有や意思決定がスムーズに行えます。

- 設計段階から工場と事務所の機能を両立させることを目的に建てられているため、動線が効率的に考えられていることが多いです。

- メリット:

- 業務効率の向上が最大のメリットです。現場の状況をすぐに確認でき、生産管理と事務管理の連携が密になります。

- 別々に工場と事務所を借りる場合に比べて、賃料や光熱費などのコストを一本化できる可能性があります。

- 来客時に、製造現場を見せながら商談を進めるなど、営業面でのメリットも期待できます。

- 注意点:

- 事務所スペースの仕様(広さ、空調、トイレ、給湯設備など)が、自社の求める水準を満たしているかを確認する必要があります。

- 工場からの騒音や振動が事務所スペースに影響しないか、構造や防音対策をチェックしましょう。

- セキュリティ面で、工場エリアと事務所エリアの区画分けが適切に行えるかどうかも重要なポイントです。

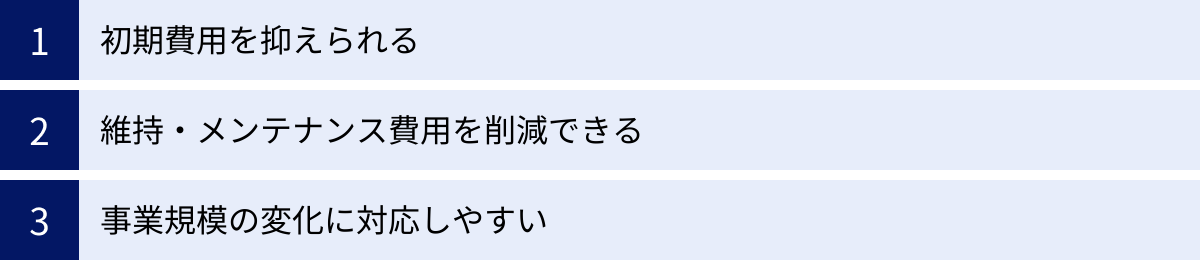

貸工場を借りる3つのメリット

事業拠点を構える際、自社で工場を建設・購入するか、賃貸で借りるかは大きな決断です。ここでは、貸工場を選択することによって得られる3つの主要なメリットについて、具体的な視点から詳しく解説します。これらのメリットを理解することは、自社の財務状況や事業戦略に照らし合わせて最適な選択をするための重要な判断材料となります。

① 初期費用を抑えられる

貸工場を利用する最大のメリットは、事業開始時にかかる初期費用を劇的に抑えられる点にあります。自社で工場を建設する場合と比較して、その差は歴然です。

自社で工場を建設する場合、まず土地を取得し、設計会社や建設会社と契約して建物を建てる必要があります。これには、以下の費用が発生します。

- 土地購入費: 立地や広さによって数千万円から数億円以上。

- 建物建築費: 構造や規模によりますが、坪単価50万円〜100万円以上が目安となり、こちらも数千万円から億単位の投資が必要です。

- 各種税金: 不動産取得税や登録免許税など、購入時にかかる税金。

- その他: 設計料、地盤調査費、インフラ整備費(水道・電気・ガス引き込み)など。

これらの費用は、事業が軌道に乗る前の段階で大きな負担となり、企業のキャッシュフローを圧迫する要因になり得ます。特に、スタートアップ企業や新規事業を立ち上げる場合、この初期投資が参入障壁となることも少なくありません。

一方、貸工場の場合は、これらの土地・建物の購入費用が一切かかりません。必要となる初期費用は、主に以下の項目に限定されます。

- 敷金・保証金: 賃料の数ヶ月分(後述)。

- 礼金: 賃料の0〜2ヶ月分。

- 仲介手数料: 賃料の1ヶ月分+消費税。

- 前払賃料: 入居月の賃料。

- 火災保険料、保証会社利用料など

これらを合計しても、工場を建設する場合の数十分の一から数百分の一のコストで事業拠点を確保できます。これにより、本来であれば土地や建物に投じるはずだった自己資金を、生産設備の導入、原材料の仕入れ、人材の採用、マーケティングといった、事業の成長に直結する分野へ戦略的に振り分けることが可能になります。

このように、初期投資を最小限に抑え、手元の資金を有効活用できる柔軟性は、特に資金体力に限りがある中小企業や、市場の反応を見ながらスモールスタートしたい新規事業にとって、計り知れない価値を持つと言えるでしょう。

② 維持・メンテナンス費用を削減できる

事業を継続していく上で、建物の維持・メンテナンスは避けて通れないコストです。自社で工場を所有している場合、これらの費用はすべて自社の負担となりますが、貸工場であれば、建物の維持管理に関する主要なコストと手間を大幅に削減できます。

工場を所有する場合に発生する主な維持・メンテナンス費用には、以下のようなものがあります。

- 固定資産税・都市計画税: 毎年、所有している土地・建物に対して課税されます。事業の利益に関わらず発生する固定費であり、長期的に見ると大きな負担となります。

- 大規模修繕費: 建物は経年劣化します。10〜15年周期で必要となる屋根の防水工事や外壁の塗装・補修には、数百万円から数千万円規模の費用がかかることも珍しくありません。これらの将来的な出費に備えて、計画的に修繕積立金を用意しておく必要があります。

- 突発的な修繕費: 台風や地震などの自然災害による破損、給排水設備の故障、雨漏りなど、予測不能なトラブルに対する修繕費用も自社で負担しなければなりません。

これらの費用は、事業運営における潜在的なリスクとなります。特に、大規模修繕や突発的な修繕は、一度に多額のキャッシュアウトを伴うため、経営計画に影響を及ぼす可能性があります。

一方、貸工場の場合、これらの費用の多くはオーナー(貸主)の負担となります。賃貸借契約では、建物の躯体部分(屋根、外壁、柱など)の修繕義務は、原則としてオーナー側にあります。また、固定資産税の支払いもオーナーが行います。

借主(テナント)は、月々の賃料を支払うことで、これらの維持管理に関するコスト負担とリスクから解放されます。もちろん、自社で使用している設備(生産機械など)のメンテナンスや、自社の過失による破損の修繕費用は自己負担となりますが、建物そのものの維持に関わる大きな出費を心配する必要がありません。

これにより、企業は財務計画を立てやすくなり、突発的な出費に備えるための資金繰りに頭を悩ませる必要がなくなります。月々の賃料という形でコストを平準化できるため、予算管理が容易になり、より安定した経営基盤を築くことにつながるのです。この点は、長期的な視点で見ても非常に大きなメリットと言えます。

③ 事業規模の変化に対応しやすい

現代のビジネス環境は変化のスピードが速く、将来の予測はますます困難になっています。このような状況において、事業の成長や縮小といった変化に柔軟に対応できることは、企業の競争力を維持する上で極めて重要です。貸工場は、この「柔軟性」という側面で大きなメリットを発揮します。

例えば、ある製造業の企業が、画期的な新製品の開発に成功したとします。当初は小規模な生産でスタートしましたが、製品が市場で高く評価され、受注が殺到。現在の工場の生産キャパシティでは、到底追いつかない状況になりました。

- 工場を所有している場合:

- 新たな工場を建設するには、土地探しから始まり、設計、建設と数年の歳月と莫大な費用がかかります。その間、絶好のビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。

- 既存の工場を増築するにも、敷地に余裕がなければ不可能ですし、可能であっても設計や建築許可、工事に時間がかかります。

- 貸工場を利用している場合:

- 現在の賃貸借契約を解約(解約予告期間は必要)し、より広い面積や優れた設備を持つ新しい貸工場へ移転するという選択肢を取ることができます。物件探しから契約、移転まで、数ヶ月単位でのスピーディーな対応が可能です。これにより、需要の拡大に迅速に対応し、機会損失を最小限に抑えることができます。

逆に、事業環境の変化や主力製品のモデルチェンジにより、事業規模を縮小せざるを得ないケースも考えられます。

- 工場を所有している場合:

- 不要になった工場は、売却するか、他の企業に貸し出すしかありません。しかし、買い手や借り手がすぐに見つかるとは限らず、売却できるまでの間も固定資産税などの維持費はかかり続けます。これは経営にとって大きな重荷となります。

- 貸工場を利用している場合:

- より小規模で賃料の安い物件に移転することで、固定費を圧縮し、経営体質をスリム化することができます。市場の変化に応じて、拠点の最適化を柔軟に行えるのです。

このように、貸工場は「所有」という固定化された選択肢ではなく、「利用」という流動的な選択肢を提供します。事業のライフサイクルや市場の波に合わせて、拠点の規模やスペックを最適化できるこの柔軟性は、変化の激しい時代を生き抜くための強力な武器となるでしょう。

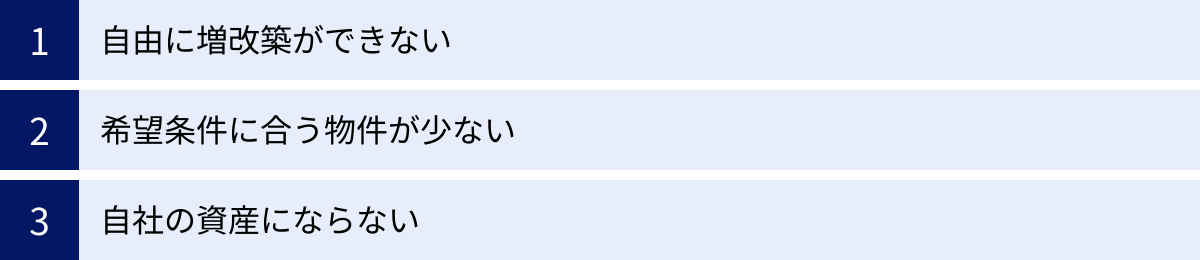

貸工場を借りる3つのデメリット

貸工場には多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットも存在します。これらのデメリットを事前に理解し、対策を検討しておくことは、後々の「こんなはずではなかった」という後悔を避けるために不可欠です。ここでは、貸工場を借りる際に直面しがちな3つの主要なデメリットについて詳しく解説します。

① 自由に増改築ができない

貸工場を利用する上で最も大きな制約の一つが、建物の増改築に関する自由度の低さです。自社所有の物件であれば、建築基準法などの法規制の範囲内で自由に設計変更や増改築を行えますが、賃貸物件である貸工場では、建物の所有権はあくまでオーナー(貸主)にあります。

- 改造の制限:

- 事業内容の変化に対応して、新たな生産ラインを構築したい、大型の機械を導入するために天井の一部を高くしたい、作業効率化のために壁を取り払いたい、といったニーズが生まれることがあります。しかし、このような建物の構造躯体に関わるような大規模な改造は、原則として認められません。オーナーの許可なく行えば、契約違反となり、原状回復費用を請求されるだけでなく、契約解除に至る可能性もあります。

- 軽微な変更でも許可が必要:

- 壁に穴を開けて配線を通す、床にアンカーを打って機械を固定する、といった比較的小規模な作業であっても、事前にオーナーの承諾を得るのが一般的です。どこまでの変更が「軽微」と見なされるかはオーナーの判断や契約内容によるため、自己判断で進めるのは危険です。必ず契約前に、どのような造作工事が想定されるかを伝え、許可の範囲を確認しておく必要があります。

- 原状回復義務:

- たとえオーナーの許可を得て内装を変更したり設備を設置したりした場合でも、退去時には「原状回復義務」が発生します。これは、「借りた時の状態に戻して返却する」という義務のことで、設置した設備や間仕切りなどをすべて撤去し、場合によっては壁紙の張り替えや床の補修なども求められます。この原-状回復にかかる費用は借主負担となり、退去時に想定外の出費となるケースも少なくありません。契約時に、原状回復の具体的な範囲(通常損耗や経年劣化は含まれるのかなど)を書面で明確にしておくことが、トラブル防止のために極めて重要です。

このように、貸工場はあくまで「借り物」であるため、自社の都合に合わせて自由にカスタマイズすることには限界があります。事業の将来的な拡張計画や、導入予定の設備などを踏まえ、その物件の仕様で長期的に対応可能かどうかを慎重に見極める必要があります。もし、大規模な改修が必須となる事業計画なのであれば、貸工場ではなく、土地を購入して自社工場を建設する選択肢も視野に入れるべきでしょう。

② 希望条件に合う物件が少ない

住居用のマンションやアパートに比べて、事業用の貸工場は市場に出回る物件の総数が圧倒的に少ないのが現実です。そのため、自社の事業にぴったりの条件をすべて満たす「理想の物件」に巡り会うのは、非常に困難な場合があります。

この「物件の少なさ」は、特に以下のような場合に顕著になります。

- 特殊な設備が必要な場合:

- 天井クレーン(ホイストクレーン)が必須、大容量の電力を使いたいのでキュービクル(高圧受電設備)が欲しい、製品の乾燥や塗装のための大型ダクトや排気設備が必要、といった特殊な要望がある場合、条件に合う物件は著しく限定されます。これらの設備は後から設置することも可能ですが、多額の費用がかかる上に、オーナーの許可が得られないこともあります。

- 特定のスペックが求められる場合:

- 「天井の高さは最低でも6メートル欲しい」「床の耐荷重が1平方メートルあたり2トン以上必要」「大型トレーラーが出入りできる広いヤード(荷捌きスペース)が不可欠」といった、建物の物理的な仕様に関する厳しい条件がある場合も、物件探しは難航しがちです。特に、都心部やその近郊では、広い敷地を持つ物件自体が希少です。

- 特定のエリアに限定している場合:

- サプライチェーンの都合上、特定の工業団地内や、主要な取引先の近くで探している場合、そのエリアでタイミングよく空き物件が出るとは限りません。希望のエリアで空きが出るのを何ヶ月も待たなければならないケースもあります。

このように、希望条件が多ければ多いほど、あるいは特殊であればあるほど、合致する物件は少なくなります。そのため、貸工場探しにおいては、すべての条件を100%満たす物件を探すのではなく、条件に優先順位をつけることが重要になります。

「これだけは絶対に譲れない」という必須条件と、「できれば満たしたいが、代替案も考えられる」という希望条件を明確に切り分け、ある程度の妥協点を見出す姿勢が求められます。例えば、「クレーンは必須だが、立地は少し郊外でも良い」「天井高は譲れないが、事務所スペースは少し狭くても構わない」といったように、優先順位に基づいて物件を評価していくことで、現実的な選択肢を見つけやすくなるでしょう。

③ 自社の資産にならない

貸工場のデメリットとして、財務的な観点から無視できないのが、いくら長期間にわたって賃料を支払い続けても、その不動産が自社の資産になることはないという点です。これは賃貸である以上、当然のことですが、長期的な視点で見ると大きな違いを生む可能性があります。

- 支払いの性質:

- 貸工場に支払う「賃料」は、会計上は「費用(地代家賃)」として計上されます。これは、事業を行うためのコストであり、支払った分は消えてなくなります。

- 一方、自社で工場を購入するために銀行から融資を受けた場合の「返済金」は、「負債の減少」と「利息の支払い(費用)」に分けられます。返済が進むにつれて負債が減り、最終的には土地・建物という「資産」が手元に残ります。

- 長期的なコスト比較:

- 短期的には、貸工場の方が初期費用も月々の支払いも安く済むことが多いです。しかし、10年、20年、30年といった非常に長いスパンで見ると、支払い続けた賃料の総額が、工場を購入した場合の総コスト(物件価格+金利+維持費)を上回ってしまう可能性があります。特に、事業が安定し、長期にわたって同じ拠点で操業を続けることが確実な場合は、購入した方がトータルコストを抑えられるケースも考えられます。

- 担保価値の有無:

- 自社で所有する工場(不動産)は、企業の「資産」としてバランスシートに計上され、金融機関から融資を受ける際の担保として活用できます。これにより、新たな設備投資や事業拡大のための資金調達が有利に進められる場合があります。

- 一方、貸工場はあくまで借り物であり、資産価値はありません。そのため、担保として提供することはできず、資金調達の選択肢が限られる可能性があります。

- 将来の収益源:

- 所有する工場は、将来的に事業を移転・縮小した際に、他の企業に貸し出すことで「賃料収入」という新たな収益源を生み出す可能性があります。また、土地の価格が上昇すれば、売却によってキャピタルゲインを得ることも期待できます。貸工場では、こうした不動産を活用した資産運用の道は閉ざされています。

このように、貸工場は資産形成につながらないという本質的なデメリットを抱えています。企業の成長ステージや財務戦略、事業の将来性などを総合的に勘案し、「今は賃貸で身軽に、将来は所有を目指す」といった段階的な計画を立てることも一つの賢明な考え方です。

貸工場探しの3つのステップ

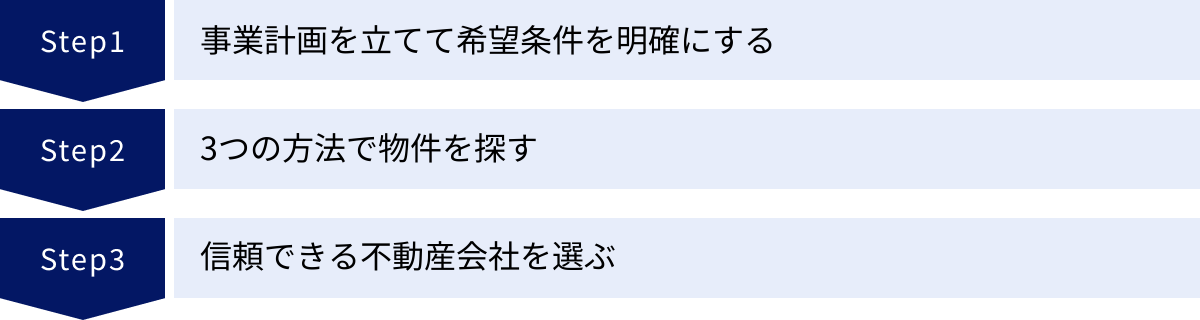

自社に最適な貸工場を見つけ出すためには、やみくもに物件情報を探し始めるのではなく、計画的かつ戦略的に進めることが成功の鍵を握ります。ここでは、貸工場探しを効率的かつ効果的に進めるための基本的な3つのステップを解説します。この流れに沿って進めることで、希望条件の整理から信頼できるパートナー選びまで、スムーズに行うことができます。

① 事業計画を立てて希望条件を明確にする

貸工場探しを始める前に、最も重要となるのが「事業計画の具体化」と、それに基づく「希望条件の明確化」です。ここが曖昧なままでは、数ある物件情報の中から自社にとって本当に必要な物件を見極めることはできません。不動産会社に相談する際にも、具体的な条件を伝えられなければ、的確な提案を受けることは困難です。

まずは、以下の項目について自問自答し、内容を具体的に書き出してみましょう。

- 事業内容の明確化:

- その工場で「何を」「どのように」作るのか?(例:金属部品のプレス加工、食品のパッケージング、ECサイト商品の保管・発送)

- 具体的な作業工程は?(例:原材料の搬入→加工→組立→検査→梱包→搬出)

- 騒音、振動、臭い、粉塵、排水などは発生するか? 発生する場合、その程度は?

- 危険物や重量物を取り扱うか?

- 必要なスペックの洗い出し:

- 広さ(面積): 必要な機械をすべて配置し、かつ作業員が安全に動けるスペース、原材料や製品を置くスペースを考慮して、必要な坪数や平米数を算出します。少し余裕を持たせた広さを考えるのがポイントです。

- 天井の高さ: 設置する機械の高さや、フォークリフトの稼働、クレーンの設置などを考慮して、必要な有効天井高(梁下の高さ)を決めます。

- 床の耐荷重: 重量のある機械を設置する場合、床がその重さに耐えられるかを確認する必要があります。必要な耐荷重(kg/㎡ or N/㎡)を把握しておきます。

- 電力容量: 使用する機械の総消費電力を計算し、必要な電気容量(kW, kVA)を算出します。特に、高圧電力(動力)が必要かどうかは重要なポイントです。

- その他設備: 天井クレーン、キュービクル、大型換気扇、空調設備、荷物用エレベーターなど、事業に必須の設備をリストアップします。

- 立地条件の整理:

- エリア: 原材料の仕入れ先や製品の納品先、主要な高速道路へのアクセスなどを考慮し、希望するエリアを絞り込みます。

- 搬入・搬出: 使用するトラックのサイズ(2t, 4t, 10t, トレーラーなど)を明確にし、その車両が問題なく通行・旋回できる前面道路の幅や、荷捌きスペース(ヤード)の有無を条件に加えます。

- 従業員の通勤: 最寄り駅からの距離や、従業員用の駐車場の必要台数なども考慮します。

- 予算の設定:

- 賃料の上限: 月々の支払いが可能な賃料(共益費・管理費込み)の上限を設定します。

- 初期費用: 敷金や礼金、仲介手数料など、契約時に必要となる初期費用として用意できる金額を把握しておきます。

これらの項目をリストアップし、「必須条件(これがないと事業が成り立たない)」と「希望条件(あれば嬉しいが、なくても代替案がある)」に優先順位をつけることが、効率的な物件探しに繋がります。この希望条件リストが、次のステップである物件探しや不動産会社との交渉における羅針盤となります。

② 3つの方法で物件を探す

希望条件が固まったら、いよいよ具体的な物件探しに移ります。貸工場の探し方には、主に3つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、一つに絞るのではなく、複数の方法を並行して進めることで、より多くの情報にアクセスし、選択肢を広げることが可能です。

不動産ポータルサイトで探す

現在、最も手軽に始められるのが、インターネットの不動産ポータルサイトを利用する方法です。多くの人が住居を探す際に利用するサイトでも、事業用物件のカテゴリが設けられています。

- メリット:

- 手軽さ: スマートフォンやPCがあれば、いつでもどこでも膨大な数の物件情報を閲覧できます。

- 比較検討のしやすさ: エリアや賃料、面積などの条件で絞り込み検索ができ、複数の物件を一覧で比較しやすいのが特徴です。

- 相場観の把握: 多くの物件情報に触れることで、希望するエリアやスペックの賃料相場を大まかに把握することができます。

- デメリット:

- 情報の鮮度: 掲載されている情報が古く、すでに契約済みになっている「おとり物件」が混じっている可能性があります。気になる物件を見つけたら、すぐに最新の状況を問い合わせることが重要です。

- 情報の粒度: 掲載されている情報だけでは、床の耐荷重や電力容量、搬入経路の詳細など、専門的な情報が不足している場合があります。

- 物件数の限界: ポータルサイトに掲載されているのは、市場に出回っている物件の一部に過ぎません。特に好条件の物件は、サイトに掲載される前に契約が決まってしまうこともあります。

事業用不動産会社の公式サイトで探す

次に有効なのが、工場や倉庫、店舗といった事業用不動産を専門に扱っている不動産会社の公式サイトを直接チェックする方法です。

- メリット:

- 専門性と情報の質: 事業用物件のプロが扱っているため、物件情報が詳細で信頼性が高い傾向にあります。クレーンの有無やキュービクルの容量といった、専門的な情報も明記されていることが多いです。

- 掘り出し物物件: ポータルサイトには掲載されていない、その会社だけが扱う「専任物件」が見つかる可能性があります。

- 地域の情報: 特定の工業団地やエリアに強みを持つ不動産会社であれば、その地域の特性や規制に関する深い知識に基づいた情報を提供してくれます。

- デメリット:

- 検索の手間: 複数の不動産会社のサイトを個別に訪問して検索する必要があるため、ポータルサイトに比べて手間がかかります。

- エリアの限定: 会社によって得意なエリアが異なるため、広範囲で探す場合には、複数の会社のサイトを確認する必要があります。

不動産会社に直接相談する

オンラインでの検索と並行して、最も重要とも言えるのが、信頼できる不動産会社に直接出向き、相談することです。特に、事業用不動産に精通した会社を選ぶことがポイントです。

- メリット:

- 未公開物件の紹介: 最大のメリットは、インターネット上には公開されていない「未公開物件」の情報にアクセスできる可能性です。オーナーの意向で公に募集していない物件や、これから空く予定の物件など、水面下で動いている情報を得られることがあります。

- プロによる提案: 最初に作成した「希望条件リスト」を提示することで、プロの視点から条件に合う物件を効率的に探して提案してくれます。自分では気づかなかったような物件や、少し条件を変えることで見つかる代替案などを提案してくれることもあります。

- 交渉の代行: 賃料や契約条件に関するオーナーとの交渉を代行してくれます。専門知識を持つプロが間に入ることで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。

- デメリット:

- 担当者との相性: 担当者の知識レベルや熱意によって、得られる情報の質や提案内容が大きく変わることがあります。レスポンスが遅い、希望を正確に理解してくれないといった場合は、別の会社を検討する必要があるかもしれません。

これらの3つの方法を組み合わせ、広く情報を集めながら、最終的にはプロフェッショナルである不動産会社と密に連携して進めていくのが、貸工場探しを成功させるための王道と言えるでしょう。

③ 信頼できる不動産会社を選ぶ

貸工場探しは、単なる物件探しではありません。事業の根幹を支える拠点選びであり、法規制や専門的な知識が絡む複雑なプロセスです。そのため、パートナーとなる不動産会社選びは、プロジェクトの成否を左右する極めて重要な要素となります。

では、どのような点に注意して不動産会社を選べば良いのでしょうか。以下に、信頼できる不動産会社を見極めるためのポイントを挙げます。

- 事業用不動産の専門性:

- 最も重要なのは、工場や倉庫などの事業用不動産の仲介実績が豊富であるかどうかです。住居専門の不動産会社では、用途地域や建物のスペックに関する専門知識が不足している可能性があります。会社のウェブサイトで、事業用物件の取扱件数や成約事例(特定の企業名を伏せた一般的なもの)を確認しましょう。

- 地域への精通度:

- 希望するエリアの不動産市場や地域の特性(規制、交通事情、近隣環境など)に詳しい会社を選びましょう。地域に根差した会社であれば、地元のオーナーとの強固なネットワークを持っており、未公開物件の情報に繋がりやすい傾向があります。

- 担当者の知識と対応力:

- 実際にやり取りをする担当者の質も重要です。

- ヒアリング能力: こちらの事業内容や希望条件を丁寧にヒアリングし、本質的なニーズを理解しようとしてくれるか。

- 専門知識: 用途地域、建築基準法、消防法といった関連法規や、キュービクル、床荷重といった専門的な仕様について、質問に的確に答えられるか。

- 提案力: 単に条件に合う物件をリストアップするだけでなく、プロの視点からメリット・デメリットを説明し、代替案も含めて積極的に提案してくれるか。

- レスポンスの速さ: 問い合わせや質問に対して、迅速かつ誠実に対応してくれるか。

- 実際にやり取りをする担当者の質も重要です。

- 免許番号の確認:

- 宅地建物取引業の免許を持っている正規の業者であることを確認しましょう。免許番号は「国土交通大臣(〇)第〇〇〇〇号」または「〇〇県知事(〇)第〇〇〇〇号」のように表記されます。カッコ内の数字は免許の更新回数を示しており、この数字が大きいほど、業歴が長いことの一つの目安になります。

- 複数の会社への相談:

- 最初から一社に絞るのではなく、複数の不動産会社に相談し、その対応や提案内容を比較検討することをお勧めします。各社の強みや担当者との相性を見極め、最も信頼できると感じた会社をメインのパートナーとして選ぶのが賢明です。

信頼できる不動産会社は、単に物件を紹介するだけの存在ではありません。事業計画の実現に向け、法務・技術・交渉の各面からサポートしてくれる強力な味方となります。時間をかけてでも、じっくりとパートナー選びを行うことが、結果的に成功への近道となるのです。

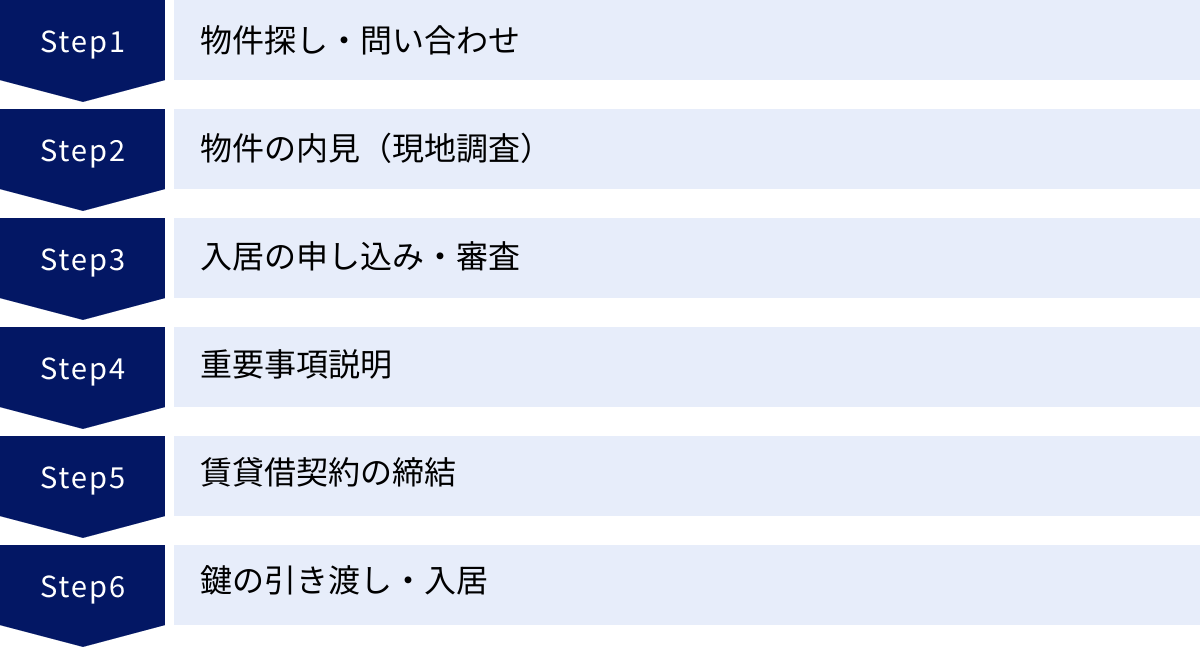

貸工場契約までの6ステップ

希望の物件が見つかったら、次はいよいよ契約手続きに進みます。貸工場の契約プロセスは、住居用の賃貸とは異なる点も多く、慎重に進める必要があります。ここでは、物件の問い合わせから入居までの流れを6つのステップに分けて、各段階でのポイントとともに詳しく解説します。全体の流れを把握しておくことで、手続きをスムーズに進め、思わぬトラブルを防ぐことができます。

① 物件探し・問い合わせ

最初のステップは、前述した方法(ポータルサイト、不動産会社のサイト、直接相談)で自社の希望条件に合う物件を探し、候補を絞り込むことです。気になる物件が見つかったら、すぐに不動産会社に問い合わせを行いましょう。事業用物件は一点ものであるため、優良物件はすぐに申し込みが入ってしまう可能性があります。スピード感が重要です。

問い合わせの際には、以下の点を明確に伝えると、その後のやり取りがスムーズになります。

- 問い合わせる物件の情報: 物件名や所在地など、どの物件についての問い合わせか。

- 自社の情報: 会社名、事業内容、担当者名、連絡先。

- 特に確認したい事項: ウェブサイトの情報だけではわからない点(例:「床の正確な耐荷重を教えてほしい」「キュービクルの容量は変更可能か?」など)を具体的に質問します。

- 内見の希望: 現地確認(内見)をしたい旨を伝えます。

この段階で、不動産会社の担当者から事業内容や財務状況について簡単なヒアリングを受けることもあります。これは、オーナー(貸主)に紹介する前に、入居テナントとして問題がないかを предварительно(事前に)確認するためです。誠実に対応しましょう。

② 物件の内見(現地調査)

問い合わせ後、日程を調整して物件の現地調査、すなわち「内見」を行います。貸工場の内見は、契約を結ぶかどうかの最終判断を下すための最も重要なプロセスです。図面や写真だけでは決してわからない、多くの重要な情報を自分の目で確認する絶好の機会です。

内見時には、事前に作成したチェックリストとメジャー(巻尺)、カメラ、筆記用具を持参し、以下のポイントを徹底的に確認しましょう。

- 建物・敷地の寸法:

- 間口と奥行き: 実際の作業スペースが十分か、メジャーで計測します。

- 天井高: 図面上の天井高ではなく、梁や配管の下など最も低い部分の「有効天井高」を計測します。

- シャッターや入口のサイズ: 機械や資材の搬入に支障がないか、幅と高さを確認します。

- 搬入・搬出経路:

- 前面道路の幅員: 使用予定のトラックが通行可能か。電柱や標識などの障害物がないかも確認します。

- 敷地内での動線: トラックが敷地内で方向転換(Uターン)できるか、荷捌きスペースは十分かを確認します。実際に車で敷地内を走ってみるのも有効です。

- 建物の状態:

- 床の状態: ひび割れ、傾き、水たまりなどがないか。

- 壁・天井: 雨漏りのシミやカビ、破損がないか。

- 建具: シャッターやドア、窓の開閉がスムーズか。

- 設備:

- 電気設備: 分電盤の位置と容量、コンセントの位置と数、動力(三相200V)の有無を確認。キュービクルがある場合は、その容量(kVA)を銘板で確認します。

- 水道・ガス: 給排水管の口径や位置、ガスの種類とメーターの容量を確認。

- 空調・換気: 設備の有無と状態(正常に作動するか)を確認。

- 周辺環境:

- 近隣の状況: 隣接する建物は何か(住宅、他の工場、学校など)。騒音や臭いなどでトラブルになる可能性がないか。

- 周辺の交通量: 時間帯による道路の混雑状況なども、可能であれば確認しておくと良いでしょう。

複数の担当者や、実際にその工場で働く予定の現場責任者と一緒に内見に行き、多角的な視点でチェックすることが理想です。疑問点はその場で不動産会社の担当者にすべて質問し、解消しておきましょう。

③ 入居の申し込み・審査

内見の結果、その物件を借りたいという意思が固まったら、不動産会社を通じてオーナーに入居の申し込みを行います。通常、「入居申込書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。

- 入居申込書に記入する主な内容:

- 会社情報(名称、所在地、設立年月日、資本金など)

- 代表者情報

- 連帯保証人の情報(法人の場合は代表者が、個人の場合は親族などがなるのが一般的)

- 希望する契約条件(賃料、入居希望日など)

- 一般的に必要となる添付書類:

- 法人の場合: 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社案内・パンフレット、決算書(通常2〜3期分)、代表者の身分証明書コピーなど。

- 個人の場合: 身分証明書コピー、収入証明書(確定申告書など)、住民票など。

これらの書類をもとに、オーナーと保証会社による入居審査が行われます。審査では、主に以下の点がチェックされます。

- 事業の安定性・継続性: どのような事業を行っており、将来性があるか。

- 支払い能力: 毎月の賃料を遅延なく支払えるだけの財務基盤があるか。決算書の内容が重視されます。

- 事業内容と物件の適合性: 騒音や臭いなど、物件や周辺環境に悪影響を与える事業内容ではないか。

- 連帯保証人の信用力

審査にかかる期間は、数日から1〜2週間程度が一般的です。この間、オーナーや保証会社から事業内容について追加の質問や資料提出を求められることもあります。

④ 重要事項説明

無事に審査を通過すると、賃貸借契約の締結に先立ち、不動産会社から「重要事項説明」が行われます。これは、宅地建物取引業法に基づき、国家資格を持つ宅地建物取引士が、契約に関する重要な内容を書面(重要事項説明書)を用いて説明する義務です。

重要事項説明書には、物件に関する権利関係や法的な制限、契約条件など、専門的で非常に重要な内容が記載されています。

- 主な説明項目:

- 物件の表示(所在地、構造、面積など)

- 登記記録に記録された事項(所有者など)

- 法令に基づく制限の概要(用途地域など)

- インフラの整備状況(電気・ガス・水道)

- 契約期間、更新に関する事項

- 賃料、敷金など金銭に関する事項

- 契約の解除に関する事項

- 損害賠償額の予定または違約金に関する定め

- 原状回復の範囲

- 禁止事項

この説明は、契約内容を最終確認する非常に重要な機会です。専門用語も多く、内容が難しいかもしれませんが、少しでも疑問に思ったことや理解できないことがあれば、その場で遠慮なく質問し、完全に納得できるまで説明を求めてください。ここで曖昧なまま次に進むと、後々のトラブルの原因になります。

⑤ 賃貸借契約の締結

重要事項説明の内容に納得したら、いよいよ賃貸借契約の締結です。通常、重要事項説明と同じ日に行われます。「賃貸借契約書」に、借主(法人代表者など)と連帯保証人が署名・捺印します。

- 契約時に必要なもの(一般的な例):

- 会社の実印、銀行印

- 代表者の実印、印鑑証明書

- 連帯保証人の実印、印鑑証明書

- 初期費用(敷金、礼金、仲介手数料、前払賃料など)。通常は事前に指定口座へ振り込みます。

- 火災保険の申込書・保険料

契約書は、重要事項説明書と重複する内容も多いですが、改めて隅々まで読み返し、口頭での説明や事前の交渉内容と相違がないかを最終確認します。特に、以下の点は注意深くチェックしましょう。

- 賃料、共益費、支払日

- 契約期間と更新の可否(普通借家か定期借家か)

- 禁止事項、修繕義務の範囲

- 解約予告期間(通常3〜6ヶ月前)

- 原状回復義務の具体的な範囲

契約書は2部作成され、貸主と借主がそれぞれ1部ずつ保管します。この契約書は、退去時まで大切に保管してください。

⑥ 鍵の引き渡し・入居

契約締結と初期費用の支払いが完了すると、いよいよ物件の鍵が引き渡されます。通常、入居開始日に不動産会社で受け取るか、現地で受け取ります。

鍵を受け取ったら、入居(利用開始)となりますが、その前にやるべきことがあります。

- 入居前の室内チェック:

- 荷物や機械を搬入する前に、室内に傷や汚れ、設備の不具合がないかを再度確認します。もし契約前の説明になかった傷などがあれば、日付のわかる写真や動画を撮影し、すぐに不動産会社に報告しておきましょう。これを怠ると、退去時に自分がつけた傷だと見なされ、修繕費用を請求される可能性があります。

- ライフラインの開通手続き:

- 電気、水道、ガス、インターネット回線などの利用開始手続きを、各供給会社に行います。特に、動力(三相200V)の契約やインターネット回線の工事には時間がかかる場合があるため、早めに手配を進めましょう。

これらの手続きが完了すれば、本格的に機械の搬入や内装工事などを開始し、事業運営をスタートさせることができます。

貸工場探しで失敗しないための重要チェックポイント

貸工場探しは、単に「良い物件」を見つけるだけでなく、「自社の事業にとって最適な物件」を見つけるプロセスです。事業の成功を左右する重要な決断だからこそ、見落としや確認不足は絶対に避けなければなりません。ここでは、貸工場探しで失敗しないために、契約前に必ず確認すべき重要チェックポイントを、専門的な視点から深掘りして解説します。

【最重要】用途地域

貸工場探しにおいて、すべてのチェックポイントの中で最も重要かつ、絶対に見落としてはならないのが「用途地域」の確認です。用途地域とは、都市計画法に基づき、計画的な市街地を形成するために、土地をその利用目的によって13種類の地域に区分したものです。

この用途地域によって、その土地に建てられる建物の種類、規模、そして行える事業活動の内容が法律で厳しく定められています。もし、自社の事業内容がその地域の規制に適合していなければ、たとえどんなに理想的な建物であっても、そこで操業することはできません。契約後にこの事実が発覚すれば、移転を余儀なくされるなど、事業に致命的な損害を与えかねません。

工場を建てたり、操業したりすることが可能な主な用途地域は以下の3つです。

| 用途地域 | 概要と特徴 | 操業できる工場の例 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 準工業地域 | 軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域。危険性や環境悪化の恐れが少ない小規模な工場が主。住宅や商店も混在する。 | 自動車修理工場、パン工場、小規模な金属加工工場など | 住宅が近いため、騒音・振動・臭気への配慮が特に重要。夜間操業に制限がかかる場合がある。 |

| 工業地域 | どのような工場でも建設できる地域。住宅や店舗も建てられるが、主目的は工業の利便性を増進すること。 | 化学工場、鉄鋼工場、製紙工場など、あらゆる種類の工場 | 住宅も混在するため、環境への配慮は依然として必要。 |

| 工業専用地域 | 工場のための地域。法律上、どのような工場でも建設可能で、住宅、店舗、学校、病院などを建てることは原則として禁止されている。 | 石油コンビナート、製鉄所など、大規模で環境への影響が懸念される工場が集中する臨海部などに指定されることが多い。 | 従業員の通勤や福利厚生施設へのアクセスが不便な場合がある。 |

【確認方法】

自社が検討している物件の用途地域は、必ず自治体の都市計画課などの担当部署に問い合わせるか、自治体のウェブサイトで公開されている「都市計画図」で確認してください。不動産会社からの情報だけに頼らず、自ら一次情報にあたることが極めて重要です。

確認する際には、物件の住所を伝え、「この場所で〇〇(自社の具体的な事業内容)という事業を行うことは、法的に問題ありませんか?」と具体的に質問しましょう。同じ業種でも、作業内容や使用する機械によって判断が異なる場合があるため、できるだけ詳細に伝えることが大切です。

立地と周辺環境

建物のスペックが希望通りでも、立地や周辺環境に問題があれば、日々の業務に支障をきたしたり、近隣トラブルに発展したりする可能性があります。内見時には、建物の中だけでなく、その「外」にも注意を払いましょう。

搬入・搬出経路

製品や原材料のスムーズな輸送は、製造業の生命線です。図面上の敷地の広さだけでなく、そこに至るまでの「動線」を徹底的に確認する必要があります。

- 前面道路の幅員と交通規制:

- 自社で利用する最も大きなトラック(例:4tロング、10tウィング車、40ftトレーラー)が、問題なく物件の前まで到達できるかを確認します。道路の幅だけでなく、カーブの角度、電柱や街路樹、看板などの障害物の有無もチェックします。

- 「大型貨物自動車等通行止め」などの時間帯規制や、一方通行の規制がないかも確認が必要です。

- 敷地内での取り回し:

- 敷地内に入ってから、プラットフォーム(荷物の積み下ろし場所)にバックで着けられるか。

- 敷地内でトラックが方向転換(Uターン)できるか、あるいは通り抜けできるか。これができないと、公道までバックで出なければならなくなり、非常に危険です。

- 荷捌きを行うためのヤード(スペース)は十分に確保されているか。

可能であれば、実際に使用するトラックで現地まで行ってみるのが最も確実な確認方法です。

近隣への配慮

事業を円滑に続けるためには、近隣住民や周辺企業と良好な関係を築くことが不可欠です。特に、騒音・振動・臭い・粉塵などが発生する可能性のある事業では、細心の注意が求められます。

- 隣接地の状況:

- 工場のすぐ隣に住宅、アパート、マンション、あるいは学校や病院、福祉施設などがないかを確認します。これらの施設が近いほど、操業に対するクレームが発生するリスクは高まります。

- 操業時間:

- 夜間や早朝に作業を行う計画がある場合、その時間帯の操業が問題にならないか、周辺環境を考慮して判断します。住宅地に近い準工業地域などでは、自治体の条例で夜間の操業が制限されている場合もあります。

- トラブルの未然防止:

- 防音壁の設置や、臭いを抑制する脱臭装置の導入など、対策が必要になる可能性も考慮しておきましょう。入居前に、近隣住民へ挨拶回りを行うことも、良好な関係構築の一助となります。

建物の仕様

建物の物理的な仕様が自社の事業内容と合致しているかは、作業効率と安全性に直結する重要なポイントです。

面積と天井の高さ(階高)

- 面積:

- 必要な面積を考える際は、機械の設置面積だけでなく、作業員の動線、資材や製品の一時保管スペース、梱包や検品を行うエリア、事務所スペースなども含めて総合的に検討します。ぎりぎりの広さだと、将来のレイアウト変更や増産に対応できなくなる可能性があります。

- 天井の高さ:

- 「天井高」として記載されている数値が、「最高部の高さ」なのか「梁や配管など最も低い部分までの有効高」なのかを必ず確認します。フォークリフトのマスト(爪を上下させる柱)の高さや、設置したいラックの高さ、天井クレーンを設置する場合の吊りシロなどを考慮して、十分な有効高があるかをチェックします。

床の耐荷重

重量のある工作機械やプレス機、印刷機などを設置する場合、または製品や資材を高く積み上げる場合には、床がその荷重に耐えられるかが極めて重要です。

- 耐荷重の単位: 床の耐荷重は、一般的に「N/㎡(ニュートン毎平方メートル)」または「kgf/㎡(重量キログラム毎平方メートル)」で示されます。(1kgf ≒ 9.8N)

- 確認方法:

- 建物の設計図書や仕様書で確認するのが最も確実です。不動産会社を通じて、オーナーに資料の提示を求めましょう。

- 資料がない場合は、建物の構造(S造、RC造など)や床スラブの厚さなどから専門家が推定することもありますが、不確実性が伴います。耐荷重が不明な物件で重量物を設置するのは絶対に避けるべきです。

- 注意点: 耐荷重を超えて機械を設置すると、床にひび割れやたわみが生じ、最悪の場合は床が抜けるなどの重大な事故につながる恐れがあります。

建物の構造

建物の構造は、強度、耐震性、コスト、そして使い勝手に影響します。主な構造と特徴は以下の通りです。

- S造(鉄骨造): 柱や梁に鉄骨を用いた構造。工場や倉庫で最も一般的です。

- 重量鉄骨造: 柱や壁が少なく、広々とした大空間を作りやすい。クレーンの設置などにも適しています。

- 軽量鉄骨造: コストが比較的安いですが、強度や遮音性は重量鉄骨に劣ります。

- RC造(鉄筋コンクリート造): 鉄筋の型枠にコンクリートを流し込んで作る構造。

- メリット: 耐震性、耐火性、遮音性に優れています。振動が伝わりにくいため、精密機械を扱う工場にも適しています。

- デメリット: 柱や壁が多くなりがちで、レイアウトの自由度が低くなることがあります。建築コストも高めです。

- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造): RC造の中心にさらに鉄骨を入れた構造。最も強度が高く、高層ビルなどに用いられますが、工場では稀です。

自社の事業内容(扱う機械の重量や振動の有無など)に応じて、最適な構造の物件を選びましょう。

設備の確認事項

工場を稼働させるためのインフラ設備は、人間の体で言えば血管や神経にあたる部分です。容量が不足していると、事業そのものが成り立ちません。

キュービクル(高圧受電設備)の有無

多くの電力を消費する工作機械などを使用する場合、通常の家庭用電力(低圧電力:100V/200V)では容量が足りません。その場合、電力会社から高圧の電気(6600V)を引き込み、施設内で低圧に変電するための設備である「キュービクル」が必要になります。

- 確認ポイント:

- 設置の有無: 既存のキュービクルがあるか。なければ、新たに設置する必要がありますが、これには数百万円単位のコストと数ヶ月の期間がかかります。

- 容量(kVA): 設置されているキュービクルの容量が、自社で使用する機械の総電力に見合っているか。容量が不足する場合、増設(トランスの交換など)が可能か、その費用負担はどうなるのかをオーナーと協議する必要があります。

水道・電気・ガスの容量

- 電気: キュービクルだけでなく、分電盤の契約アンペア数や、動力(三相200V)の引き込み状況、コンセントの数と配置も確認します。

- 水道: 大量の水を使用する事業(食品工場、洗浄工程など)の場合、引き込まれている水道管の口径が重要になります。口径が細いと、一度に使える水の量が制限されます。

- ガス: 都市ガスかプロパンガスか。必要な熱量に対して、ガスの供給能力が十分かを確認します。

これらのインフラ設備の容量が不足する場合、増設工事が必要になります。工事の可否、費用負担の割合(オーナーか借主か)、工事期間などを契約前に必ず確認・協議しておく必要があります。

契約内容

物件そのものだけでなく、契約書に記載される内容の確認も極めて重要です。口約束は避け、すべての条件を書面で明確にしましょう。

契約形態(普通借家契約と定期借家契約)

賃貸借契約には、大きく分けて2つの種類があります。この違いを理解しないまま契約すると、将来の事業計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。

| 契約形態 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |

|---|---|---|

| 契約期間 | 1年以上(通常2年) | 当事者間で自由に設定 |

| 契約の更新 | 原則として更新される。貸主からの更新拒絶には「正当事由」が必要。 | 契約期間の満了により確定的に終了。更新という概念はなく、再契約の合意がなければ退去となる。 |

| 中途解約 | 特約があれば可能(通常、3ヶ月〜6ヶ月前の予告が必要) | 原則として不可(特約があれば可能) |

| 借主のメリット | 安定して長期間借り続けることができる。 | 希望する期間だけ借りることができる。 |

| 貸主のメリット | 空室リスクが低い。 | 契約期間満了時に、確実に明け渡しを求められる。 |

安定した事業基盤を築きたいのであれば「普通借家契約」が有利ですが、物件によっては「定期借家契約」しか選択できない場合もあります。どちらの契約形態なのか、そして再契約が可能かどうかを必ず確認してください。

原状回復の範囲

退去時に最もトラブルになりやすいのが「原状回復」です。どこまでを元の状態に戻す必要があるのか、その範囲を契約前に明確に定義しておく必要があります。

- 確認ポイント:

- 通常損耗・経年劣化の扱い: 通常の使用によって生じる損耗(例:壁紙の日焼け)や時間の経過による劣化が、原状回復の対象に含まれるか、含まれないか。国土交通省のガイドラインでは、これらは貸主負担とされていますが、事業用物件では特約で借主負担とされているケースも多いので注意が必要です。

- 造作・設置物の扱い: 借主が設置した間仕切りや設備について、退去時に撤去が必要か、あるいはオーナーが買い取る(造作買取請求権)ことができるか。

- 対策:

- 契約書に原状回復の具体的な範囲を明記してもらう。

- 入居時に、室内の状況を写真や動画で詳細に記録しておく。これが退去時の交渉で重要な証拠となります。

法律の遵守

事業を行う上で、コンプライアンス(法令遵守)は絶対条件です。借りようとしている工場が、関連法規に適合しているかを確認しましょう。

建築基準法

- 検査済証の有無: 建物が建築基準法に適合して建てられたことを証明する「検査済証」があるかを確認します。古い建物などでは検査済証がない「既存不適格建築物」や、増改築を繰り返した結果の「違法建築物」である可能性もゼロではありません。

- 用途変更: 借りた工場を、建築確認時とは異なる用途(例:倉庫を工場として使う)で使用する場合、建築基準法上の「用途変更」の手続きが必要になることがあります。

消防法

人の命に関わる重要な法律です。消防設備の設置状況は必ず確認してください。

- 消防設備の確認: 消火器、自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備などが、建物の規模や用途、収容人数に応じて適切に設置されているか。

- 危険物の取り扱い: 消防法で定められた「指定数量」以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、消防署の許可を得た施設でなければなりません。自社が扱う物質が該当するか、事前に確認が必要です。

これらのチェックポイントは多岐にわたりますが、一つひとつを確実にクリアしていくことが、後悔のない貸工場選びにつながります。不明な点は、不動産会社の担当者や、必要に応じて弁護士や建築士などの専門家に相談することも検討しましょう。

貸工場を借りる際にかかる費用

貸工場を借りる際には、月々の賃料以外にも、契約時にまとまった初期費用が必要となります。事前にどのくらいの費用がかかるのかを把握し、資金計画を立てておくことは非常に重要です。ここでは、貸工場を契約する際に発生する「初期費用」と、入居後に継続的にかかる「月々の費用」について、各項目の内容と一般的な相場を解説します。

初期費用

初期費用は、契約時に一度だけ支払う費用の総称です。物件や契約内容によって変動しますが、一般的には月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分程度が目安とされています。例えば、月額賃料50万円の工場であれば、300万円から600万円程度の初期費用がかかる可能性があると想定しておくと良いでしょう。

敷金・保証金

敷金・保証金は、契約時にオーナー(貸主)に預けるお金で、一種の担保としての役割を果たします。

- 目的:

- 賃料の滞納があった場合の補填

- 借主の過失によって建物を損傷させた場合の修繕費用の補填

- 退去時の原状回復費用の補填

- 性質: あくまで「預け金」であるため、退去時に上記の費用を差し引いた残額が返還されます。

- 相場: 住居用の賃貸が賃料の1〜2ヶ月分であるのに対し、事業用の貸工場では賃料の3ヶ月〜10ヶ月分程度が一般的です。業種による建物の損耗リスクや、借主の信用度によって変動します。特に、重量物を扱ったり、油を使ったりするなど、建物を汚損・破損するリスクが高いと判断される業種では、高めに設定される傾向があります。

「敷金」と「保証金」はほぼ同義で使われますが、関西地方では保証金と呼ばれることが多いです。また、保証金の場合、「償却(敷引き)」という特約が付いていることがあります。これは、契約期間にかかわらず、退去時に保証金の中から一定割合(例:20%)が無条件で差し引かれ、返還されないというものです。契約前に償却の有無と割合を必ず確認しましょう。

礼金

礼金は、その名の通り、物件を貸してくれるオーナーに対して、謝礼の意味で支払うお金です。

- 性質: 敷金・保証金とは異なり、一度支払うと返還されることはありません。

- 相場: 賃料の0〜2ヶ月分が一般的です。物件によっては礼金が不要な場合もあります。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や契約手続きの代行など、仲介業務を行ってくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。

- 性質: 契約が成立した場合にのみ発生します。

- 相場: 法律(宅地建物取引業法)で上限が定められており、「賃料の1ヶ月分 + 消費税」が上限かつ一般的な金額です。

保証会社利用料

近年、法人が貸工場を借りる際にも、連帯保証人に加えて、家賃保証会社の利用を必須とするケースが増えています。これは、万が一賃料の滞納が発生した場合に、保証会社がオーナーに賃料を立て替え払いする仕組みです。

- 性質: 保証を受けるための費用であり、返還はされません。

- 相場: 契約時に月額総賃料(賃料+共益費)の50%〜100%、または賃料の1ヶ月分を支払い、その後は1年ごとに更新料(年間保証料)として10%程度がかかるのが一般的です。

火災保険料

万が一の火災や水漏れなどの事故に備え、火災保険(借家人賠償責任保険特約付き)への加入が契約の条件として義務付けられていることがほとんどです。

- 性質: 補償を受けるための保険料であり、返還されません。

- 相場: 建物の構造や面積、補償内容によって異なりますが、年間で数万円から十数万円程度が目安です。通常、契約時に1〜2年分をまとめて支払います。

鍵交換費用

防犯上の観点から、前の入居者から新しい入居者に変わるタイミングで、シリンダー(鍵穴)を新しいものに交換するための費用です。

- 性質: 実費負担となります。

- 相場: 2万円〜5万円程度が一般的ですが、特殊な鍵の場合はそれ以上かかることもあります。

月々の費用

初期費用を支払って入居した後は、毎月継続的に発生する費用があります。事業計画を立てる上では、これらのランニングコストを正確に把握しておくことが不可欠です。

賃料

月々の支払いの中心となるのが賃料です。物件の本体価格と言える費用です。

- 支払い方法: 通常は、毎月指定された期日までに、翌月分の賃料を前払いで支払う「前家賃」方式が一般的です。

- 消費税: 事業用の建物の賃料には、消費税が課税されます。賃料が50万円であれば、実際の支払額は55万円(消費税10%の場合)となります。資金計画を立てる際は、必ず税込価格で計算しましょう。

共益費・管理費

共益費や管理費は、賃料とは別に請求される費用で、入居者が共同で利用する部分の維持管理のために使われます。

- 主な用途:

- 共用廊下やエレベーター、駐車場の電気代

- 共用トイレや給湯室の水道代

- 共用部分の清掃費用

- 建物の定期点検費用など

- 請求方法:

- 賃料とは別に、毎月定額で請求されるケースが一般的です。

- 物件によっては、賃料に共益費・管理費が含まれている「賃料込み」のケースもあります。

- 消費税: 共益費・管理費にも、賃料と同様に消費税が課税されます。

契約前には、月々の支払総額が「賃料+共益費・管理費+消費税」でいくらになるのかを正確に確認しておくことが重要です。これらの費用以外にも、駐車場を借りる場合は別途駐車場代がかかるなど、付随する費用が発生する場合があるため、契約内容を十分に確認しましょう。