兵庫県は、西日本の経済と物流を支える重要な拠点です。神戸港という国際貿易港を擁し、中国自動車道や山陽自動車道といった主要な高速道路網が県内を縦横に走ることから、多くの企業が物流拠点や製造・保管施設として貸倉庫を求めています。特に近年では、EC(電子商取引)市場の拡大に伴い、商品の保管や配送センターとしての需要が急増しており、貸倉庫の重要性はますます高まっています。

しかし、いざ自社に最適な貸倉庫を探そうとすると、「どのエリアで探せば良いのか?」「賃料の相場はどのくらい?」「契約時に注意すべき点は何か?」といった多くの疑問や課題に直面するのではないでしょうか。エリアによって特性や賃料相場は大きく異なり、建物の設備や契約形態も多岐にわたるため、情報収集と慎重な検討が不可欠です。

この記事では、兵庫県で貸倉庫を探している法人や個人事業主の方に向けて、兵庫県の貸倉庫市場の全体像から、エリア別の特徴と賃料相場、具体的な探し方、そして契約で失敗しないための選び方のポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、自社の事業戦略に合致した最適な貸倉庫を見つけるための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

兵庫県の貸倉庫の全体像

兵庫県で貸倉庫を探す第一歩として、まずは県全体の市場の特徴と賃料相場を把握することが重要です。地理的・経済的な背景を知ることで、自社のニーズに合ったエリアや物件の当たりをつけやすくなります。

兵庫県の貸倉庫市場の特徴

兵庫県の貸倉庫市場は、その多様な地理的条件と産業構造を反映し、非常に多彩な特徴を持っています。南は太平洋(瀬戸内海)に面し、北は日本海に面するという日本でも数少ない県であり、その広大な県土には港湾都市、工業地帯、内陸の物流拠点、そして豊かな自然が共存しています。

最大の特徴は、西日本における陸・海・空の物流結節点としての役割です。アジアや世界とつながる国際戦略港湾「神戸港」を擁し、輸出入に関連する貨物の保管・加工・配送拠点としての需要が根強くあります。特に、神戸市内のポートアイランドや六甲アイランドには、大規模で高機能な物流施設が集積しており、国際物流を手がける企業にとって非常に魅力的なエリアです。

陸上交通網も充実しています。日本の大動脈である名神高速道路、中国自動車道、山陽自動車道が県内を横断し、阪神高速道路網が大阪や京都などの大消費地と緊密に結びつけています。これにより、県内のどのエリアからでも主要都市へのアクセスが容易であり、広域配送拠点としてのポテンシャルが非常に高いのが特徴です。近年では、これらの高速道路のインターチェンジ周辺に、EC事業者向けの最新鋭の物流センター(BTS型・マルチテナント型)の開発が活発に進められています。

産業面では、阪神工業地帯や播磨臨海工業地帯といった国内有数の工業集積地を抱えています。鉄鋼、機械、化学、造船といった重厚長大産業から、食品、医薬品、電気機器まで、多種多様な製造業が盛んです。そのため、製品の保管だけでなく、工場と一体となった「工場兼倉庫」や、特殊な設備(クレーン、高圧電力、温湿度管理など)を備えた物件のニーズも高い傾向にあります。

このように、兵庫県の貸倉庫市場は、国際物流、広域配送、地域配送、製造業の保管・生産拠点といった、あらゆる事業者の多様なニーズに応えられるポテンシャルの高さが最大の魅力と言えるでしょう。一方で、人気のエリア、特に神戸市や阪神間の交通利便性の高い場所では、需要が供給を上回り、空き物件が少ない、あるいは賃料が高騰するといった側面もあります。そのため、貸倉庫を探す際には、県全体の市場動向を理解した上で、自社の事業内容や予算に合ったエリアを戦略的に選定することが成功の鍵となります。

兵庫県の貸倉庫の賃料相場

貸倉庫の賃料は、事業のランニングコストに直結する重要な要素です。兵庫県の貸倉庫の賃料相場は、エリアの利便性や物件のスペック(築年数、規模、設備など)によって大きく変動します。ここでは、エリアごとの大まかな賃料相場(坪単価)の目安を解説します。

| エリア | 賃料相場(坪単価)の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 神戸エリア | 4,000円~7,000円 | 神戸港周辺や主要IC近くは高額。大規模・高機能な物件が多い。 |

| 阪神エリア | 3,500円~6,000円 | 大阪へのアクセスが良く人気が高い。中小規模の物件も豊富。 |

| 播磨エリア | 2,500円~4,500円 | 比較的安価。大規模な土地や工場兼倉庫を探しやすい。 |

| その他エリア | 1,500円~3,500円 | 県内で最も安価な傾向。特定の用途(農産物保管等)に適す。 |

※上記の坪単価はあくまで目安であり、実際の賃料は個別の物件条件によって変動します。

神戸エリア(神戸市)は、県内で最も賃料相場が高いエリアです。特に、神戸港に隣接するポートアイランドや六甲アイランド、阪神高速道路湾岸線のICに近いエリアでは、坪単価が6,000円を超える高機能な大規模物流施設も珍しくありません。都心部へのアクセスも良好なため、ラストワンマイル配送の拠点としても人気があり、需要が常に高い状態です。

阪神エリア(尼崎市、西宮市、伊丹市など)は、神戸エリアに次いで賃料相場が高いエリアです。大阪市との県境に位置し、大消費地への配送拠点として絶大な人気を誇ります。名神高速道路や阪神高速道路沿線は特に需要が集中し、坪単価4,000円~5,500円前後が中心となります。中小企業向けの比較的小規模な倉庫から大規模なものまで、物件のバリエーションが豊富なのも特徴です。

播磨エリア(姫路市、明石市、加古川市など)は、神戸・阪神エリアと比較すると賃料は手頃になります。山陽自動車道沿いのIC周辺でも坪単価3,000円台から探すことが可能で、コストを抑えたい企業にとっては魅力的な選択肢です。広大な土地を確保しやすいため、大規模な製造拠点や保管倉庫に適しています。

その他エリア(但馬、丹波、淡路)は、県内では最も賃料が安価な傾向にあります。交通の利便性では他のエリアに劣る場合がありますが、その分坪単価2,000円前後、あるいはそれ以下の物件も見つかる可能性があります。特定の産業(例:丹波の農産物、但馬の地場産業)の保管拠点や、コストを最優先する企業のバックヤードとしての活用が考えられます。

これらの相場感を頭に入れつつ、自社の事業計画と予算を照らし合わせ、最適なエリアの候補を絞り込んでいくことが、効率的な貸倉庫探しの第一歩となるでしょう。

【エリア別】兵庫県の貸倉庫の特徴とおすすめ地域

兵庫県と一口に言っても、エリアごとに産業の特色や交通アクセスは大きく異なります。ここでは、主要な4つのエリア(神戸・阪神・播磨・その他)に分け、それぞれの貸倉庫市場の特徴と、どのような業種におすすめかを紹介します。

神戸エリア(神戸市)

神戸エリアは、兵庫県の経済と物流の中心地であり、貸倉庫市場においても最も重要なエリアの一つです。その最大の特徴は、国際貿易港である「神戸港」の存在です。

神戸港は、コンテナターミナルや物流センターが集積するポートアイランド、六甲アイランドを擁し、アジア・北米・欧州を結ぶ国際定期コンテナ航路の拠点となっています。そのため、輸出入を伴う事業を展開する商社、メーカー、フォワーダー(貨物輸送の仲介業者)にとっては、通関や船積み・荷揚げの効率を考えると最高の立地と言えます。これらのアイランド内には、ドックレベラー(トラックの荷台と倉庫の床面の高さを合わせる設備)や大規模な荷捌きスペースを備えた、高機能な大規模倉庫が数多く立地しています。

また、神戸市は人口約150万人を抱える大都市であり、市内および周辺地域への配送拠点としての需要も旺盛です。阪神高速道路網が発達しており、大阪や京都といった近隣の大消費地へもスムーズにアクセスできます。特に、阪神高速3号神戸線や7号北神戸線、5号湾岸線のインターチェンジ周辺は、EC事業者や小売業のラストワンマイル配送を担う「都市型配送センター(DC)」としての人気が非常に高いエリアです。

一方で、これらの利便性の高いエリアは、前述の通り県内で最も賃料相場が高く、空き物件が出てもすぐに埋まってしまう傾向にあります。そのため、神戸エリアで倉庫を探す場合は、相応の予算を確保するとともに、不動産会社と密に連携し、スピーディーに動くことが求められます。

【神戸エリアがおすすめの業種】

- 輸出入業者、国際物流企業

- EC事業者、通販会社(特に都市部への即日配送を行う企業)

- 食品関連企業(冷凍・冷蔵倉庫の需要が高い)

- 医薬品・医療機器メーカー

阪神エリア(尼崎市・西宮市・伊丹市など)

阪神エリアは、東を大阪府と接しており、日本第二の経済圏である関西圏の大消費地をターゲットとする企業にとって、最も戦略的な価値の高いエリアです。尼崎市、西宮市、伊丹市、芦屋市、宝塚市などが含まれ、いずれも大阪都心部へのアクセスが抜群です。

このエリアの最大の強みは、名神高速道路、阪神高速3号神戸線、阪神高速5号湾岸線といった主要幹線道路が集中している点です。これらの道路を利用すれば、大阪市内へ30分圏内、京都市内や神戸市内へも1時間以内で到達できるため、広域配送のハブ拠点として最適です。特に、尼崎IC、西宮IC、武庫川ICなどの周辺には、物流施設が密集しています。

産業面では、尼崎市を中心に「ものづくり」の伝統が根付いており、中小規模の工場や町工場が数多く存在します。そのため、製品の保管だけでなく、簡単な組み立てや加工といった作業スペースを兼ねた「工場兼倉庫」の需要が高いのも特徴です。物件の規模も、数万坪クラスの大規模物流センターから、100坪前後の小規模な倉庫までバリエーションが豊かで、企業の規模や成長段階に合わせた選択がしやすい点も魅力です。

また、伊丹市には大阪国際空港(伊丹空港)があり、航空貨物を取り扱う企業にとっても便利な立地です。阪神エリアは、陸上輸送と航空輸送の両方を活用したい企業にとって、非常にバランスの取れた選択肢となります。

【阪神エリアがおすすめの業種】

- 大消費地(大阪・京都)向けの広域配送センター

- EC事業者、アパレル関連企業

- 軽作業や加工を伴う製造業、組立工場

- 航空貨物を取り扱う企業

播磨エリア(姫路市・明石市・加古川市など)

播磨エリアは、兵庫県の南西部に位置し、姫路市、明石市、加古川市、高砂市などが中心です。このエリアは、国内有数の「播磨臨海工業地帯」を形成しており、鉄鋼、化学、非鉄金属、機械といった重化学工業の一大集積地として知られています。

そのため、貸倉庫市場もこの産業構造を色濃く反映しており、製造業向けの物件が豊富です。例えば、大型の機械や重量物を扱うために天井クレーンが設置されていたり、高い床耐荷重性能を持っていたり、大容量の電力を引き込める物件などが、他のエリアに比べて見つけやすい傾向にあります。また、敷地面積が広く、大規模な工場やプラントと隣接する形で保管倉庫を確保したいというニーズにも応えやすいのが特徴です。

交通面では、山陽自動車道と国道2号線が東西の主要な動脈となっています。これらの沿線、特に姫路東IC、加古川北IC、明石西ICなどの周辺では、新たな物流施設の開発も進んでいます。神戸・阪神エリアと比較して土地価格や賃料が安価なため、コストを抑えつつ大規模な拠点を構えたい企業にとって、非常に有力な選択肢となります。中国・四国地方へのゲートウェイとしての機能も持ち合わせており、西日本全域をカバーする物流拠点としてもポテンシャルを秘めています。

世界文化遺産・国宝である姫路城を擁する姫路市は、播磨エリアの中心都市であり、商業も盛んです。地域配送の拠点としても十分な機能を果たします。

【播磨エリアがおすすめの業種】

- 製造業(特に鉄鋼、機械、化学関連)

- 建築資材、重量物の保管

- 西日本全域をカバーする広域物流拠点

- コストを重視する企業

その他エリア(但馬・丹波・淡路)

神戸、阪神、播磨といった主要エリア以外にも、兵庫県にはそれぞれ特色ある地域が存在します。但馬(豊岡市、養父市など)、丹波(丹波篠山市、丹波市など)、そして淡路(洲本市、南あわじ市、淡路市)の3エリアです。

但馬エリアは、兵庫県の北部に位置し、日本海に面しています。冬は積雪があるなど気候は厳しいですが、その分、賃料は県内で最も安価な水準にあります。舞鶴若狭自動車道や北近畿豊岡自動車道を利用することで、京阪神エリアや北陸方面へのアクセスも可能です。地場産業(鞄、木工など)の保管拠点や、コストを最優先する企業のバックヤードとしての活用が考えられます。

丹波エリアは、京都府に隣接する内陸部です。こちらも賃料は比較的安価で、豊かな自然環境が特徴です。黒豆や栗などの農産物が有名で、農産物の保管や加工を行うための低温倉庫などのニーズがあります。舞鶴若狭自動車道や中国自動車道へのアクセスも可能で、京阪神への配送拠点としての潜在能力も持っています。

淡路エリアは、瀬戸内海に浮かぶ島ですが、明石海峡大橋で本州(神戸市)と、大鳴門橋で四国(徳島県鳴門市)と結ばれており、本州と四国を結ぶ中継物流拠点として独自の地位を築いています。神戸淡路鳴門自動車道沿いには物流施設も見られます。温暖な気候を活かした農業や観光業が盛んで、それらに関連する商品の保管・配送拠点としての利用が中心となります。

これらのエリアは、主要3エリアに比べると物件数は限られますが、特定の目的やニッチな需要に対しては、コストメリットの大きい最適な選択肢となり得ます。

兵庫県で貸倉庫を探す3つの方法

自社に最適な貸倉庫を見つけるためには、効果的な探し方を知っておくことが重要です。ここでは、兵庫県で貸倉庫を探すための代表的な3つの方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

おすすめの不動産ポータルサイト3選

現在、貸倉庫探しで最も一般的かつ効率的な方法が、インターネットの不動産ポータルサイトの活用です。事業用物件に特化したサイトも多く、エリアや面積、賃料、設備といった希望条件で絞り込み検索ができるため、膨大な物件情報の中から効率的に候補をリストアップできます。

| サイト名 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| at home(アットホーム) | 業界最大級の物件情報量。貸倉庫・貸工場の専門ページがある。 | 全国の物件を網羅しており、兵庫県の物件も豊富。詳細な条件で検索可能。 | 情報量が多すぎて絞り込みに時間がかかる場合がある。 |

| LIFULL HOME’S | 使いやすいインターフェースと地図検索機能が充実。 | 直感的な操作で物件を探せる。気になる物件をまとめて問い合わせできる。 | 専門性の高い特殊な物件(危険物倉庫など)は少ない傾向。 |

| 倉庫市場 | 倉庫・工場・物流施設に特化した専門ポータルサイト。 | 専門サイトならではの詳細な物件情報(床荷重、天井高など)が豊富。 | 掲載エリアや物件数が大手総合サイトに比べて限定的な場合がある。 |

① at home(アットホーム)

「at home(アットホーム)」は、賃貸・売買を問わず、住宅から事業用物件まで幅広く扱う国内最大級の不動産情報サイトです。その圧倒的な情報量が最大の強みで、「貸店舗・貸事務所」のカテゴリ内に「貸倉庫・貸工場」の専門ページが設けられています。

兵庫県全域をカバーしており、神戸市や阪神エリアといった人気エリアはもちろん、播磨や但馬・丹波エリアの物件も検索できます。坪数、賃料といった基本条件に加え、「クレーン付き」「駐車場付き」「大型車進入可」といった、倉庫探しならではのこだわり条件で絞り込める機能が充実しています。多くの不動産会社が物件を掲載しているため、多様な選択肢の中から比較検討したい場合に非常に有効です。

参照:アットホーム株式会社 公式サイト

② LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」も、at homeと並ぶ大手不動産情報サイトです。事業用物件のページも充実しており、特に地図を見ながら直感的に物件を探せる「地図検索」機能の使いやすさに定評があります。

例えば、「名神高速道路の西宮ICから半径3km以内」といった、具体的な立地を重視する探し方をする際に非常に便利です。また、サイトのデザインが洗練されており、写真も多く掲載されているため、物件のイメージを掴みやすいのもメリットです。気になる物件を複数チェックして、一度にまとめて問い合わせる機能もあり、情報収集の効率化に繋がります。

参照:株式会社LIFULL 公式サイト

③ 倉庫市場

「倉庫市場」は、その名の通り、倉庫、工場、物流施設に特化した専門の不動産ポータルサイトです。総合的なサイトとは異なり、事業用不動産の中でも倉庫・工場にフォーカスしているため、より専門的な情報が掲載されています。

例えば、床の耐荷重(㎡あたり何トンまで耐えられるか)や、天井の有効高さ、梁下の高さ、ドックレベラーや垂直搬送機の有無といった、物流業務の効率に直結する詳細なスペック情報が明記されていることが多いのが特徴です。また、物流のプロの視点から物件を紹介するコラム記事なども充実しており、倉庫探しに関する知識を深める上でも役立ちます。兵庫県の物件も多数掲載されており、特に高機能な物流施設を探している企業にとっては、非常に頼りになるサイトです。

参照:イーソーコ株式会社 公式サイト

地元の不動産会社に相談する

不動産ポータルサイトと並行して、あるいはポータルサイトで良い物件が見つからない場合に有効なのが、地元の不動産会社に直接相談する方法です。特に、事業用不動産を専門に扱っている会社や、特定のエリアに長年根ざしている会社は、独自の強みを持っています。

地元不動産会社に依頼するメリット

最大のメリットは、インターネット上には公開されていない「未公開物件」の情報を得られる可能性があることです。物件のオーナー(貸主)の中には、様々な事情から大々的に募集をかけず、信頼できる不動産会社にのみ情報を預けているケースがあります。このような物件は、条件が良いにもかかわらず競争相手が少ないため、思わぬ掘り出し物に出会える可能性があります。

また、地元の不動産会社は、そのエリアの特性を熟知しています。例えば、「この道路は朝夕の渋滞が激しい」「この地域は水害のリスクがある」「近隣にどのような企業があるか」といった、ポータルサイトの情報だけでは分からない、生きた情報を提供してくれます。さらに、地域の商慣習や貸主の意向なども把握していることが多く、賃料や契約条件の交渉においても、借主と貸主の間で円滑な調整役を果たしてくれることが期待できます。

貸倉庫探しは、単に物件を見つけるだけでなく、その後の事業運営まで見据えた判断が必要です。信頼できる地元のパートナーを見つけることは、長期的に見て大きな財産となるでしょう。

高速道路の沿線から探す

物流事業者や広域配送を行うメーカー、EC事業者にとって、リードタイム(発注から納品までの時間)の短縮は至上命題です。このような企業にとって非常に有効なのが、「高速道路の沿線」という視点から貸倉庫を探すアプローチです。

兵庫県には、東西を結ぶ名神高速道路、中国自動車道、山陽自動車道、そして南北や湾岸エリアを結ぶ阪神高速道路、神戸淡路鳴門自動車道など、日本の物流を支える主要な高速道路網が張り巡らされています。これらの高速道路のインターチェンジ(IC)から数分圏内に立地する倉庫は、配送効率を劇的に向上させます。

探し方としては、まず自社の主要な配送先や仕入先を考慮し、最も利用頻度が高くなるであろう高速道路とICを特定します。次に、Google マップなどの地図サービスでそのIC周辺を拡大し、工業団地や物流パーク、倉庫が集中しているエリアを視覚的に確認します。その上で、そのエリア名をキーワードに不動産ポータルサイトで検索したり、そのエリアに強い不動産会社に問い合わせたりすることで、効率的に候補物件を絞り込むことができます。

この方法は、「どこに配送するか」という物流の起点から逆算して最適な立地を見つけ出す、非常に戦略的なアプローチと言えます。

失敗しない!貸倉庫の選び方7つのポイント

希望のエリアで候補となる物件が見つかったら、次は契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、物件を多角的にチェックする必要があります。ここでは、貸倉庫選びで失敗しないための7つの重要なポイントを解説します。

① 立地とアクセスの良さ

立地は、後から変更することができない最も重要な要素の一つです。物流効率だけでなく、従業員の働きやすさや安全性にも直結します。

従業員の通勤のしやすさ

倉庫業務を支えるのは「人」です。従業員が通いやすい立地でなければ、人材の確保や定着が難しくなります。最寄り駅からの距離、バス路線の有無といった公共交通機関の利便性を確認しましょう。また、従業員の多くが車通勤を想定している場合は、十分な台数の従業員用駐車場が確保できるかどうかも重要なチェックポイントです。

荷物の搬入・搬出経路

倉庫の前面道路の幅は非常に重要です。4トントラックや10トントラック、トレーラーといった大型車両が、安全かつスムーズに進入・旋回・停車できるかを必ず確認します。前面道路が狭い、交通量が多い、一方通行であるといった場合、荷役作業の効率が著しく低下し、事故のリスクも高まります。可能であれば、時間帯を変えて何度か現地を訪れ、交通状況を確認することをおすすめします。

主要道路や高速ICからの距離

前述の通り、主要な幹線道路や高速道路のインターチェンジへのアクセスは、配送コストとリードタイムに直接影響します。ICから5分違うだけで、1日数便の配送を行えば、年間の人件費や燃料費は大きく変わってきます。単に地図上の距離だけでなく、信号の数や渋滞の発生しやすい箇所なども考慮し、実際に走行してみて時間を計測することが理想です。

② 建物の広さとレイアウト

事業計画に合った規模と、効率的な作業を可能にするレイアウトであるかを見極めることが重要です。

必要な坪数と天井の高さ

保管する荷物の量や種類から、必要な面積(坪数)を算出します。このとき、現在の荷物量だけでなく、将来の事業拡大を見越して、少し余裕を持った広さを確保するのが一般的です。

面積と同様に重要なのが「天井の高さ」です。特に、ネステナーや保管ラックを導入して、空間を立体的に活用(縦方向に保管効率を高める)したい場合は、「有効天井高(梁下までの高さ)」が何メートルあるかを確認する必要があります。天井高が1m違うだけで、保管できる荷物の量は大きく変わります。

レイアウトの自由度

倉庫内の柱の位置や間隔(スパン)は、作業動線やフォークリフトの走行、ラックの配置に大きく影響します。柱が多く、間隔が狭いと、デッドスペースが生まれやすく、作業効率も低下します。できるだけ柱が少なく、内部を広く使える「無柱空間」に近い物件が理想です。また、事務所スペースや作業スペースを間仕切りで新設したい場合、それが契約上可能か、消防法などの規制に抵触しないかを事前に確認しておく必要があります。

③ 必要な設備が揃っているか

業種や扱う商品によっては、特殊な設備が必要になります。内見時には、自社のオペレーションに必要な設備が揃っているか、あるいは後付けが可能かを細かくチェックしましょう。

駐車場・ヤードの有無と広さ

トラックが荷物の積み下ろしを行うバース(接車スペース)の数や、荷捌きを行うスペース(ヤード)の広さは、作業効率を左右します。複数のトラックが同時に作業できるか、雨天時でも荷物が濡れずに作業できる「庇(ひさし)」があるかなども確認しましょう。また、次の荷役を待つトラックの待機スペースが敷地内にあると、路上待機による近隣トラブルを防ぐことができます。

クレーンや空調などの特殊設備

重量物を取り扱う場合は、天井走行クレーンの有無と、その吊り上げ能力(ホイスト荷重)が重要なポイントになります。食品や医薬品、精密機器など、厳密な温度・湿度管理が必要な商品を扱う場合は、冷凍・冷蔵設備や定温設備、空調設備の有無を確認します。これらの設備がない場合、後から設置するには多額の費用がかかるため、初期状態で備わっている物件を選ぶのが賢明です。

電気容量

倉庫内で多くの機械や電動フォークリフトを使用する場合、十分な電気容量が確保されているかを確認する必要があります。契約アンペア(A)や、動力(三相200V)が引き込まれているかなどを確認し、不足する場合は増設工事が可能か、その費用は誰が負担するのかを貸主と協議する必要があります。

④ 建物の状態

建物の基本的な性能やコンディションも、安全な事業運営のために見逃せないポイントです。

床の耐荷重

床がどのくらいの重さまで耐えられるかを示す「床耐荷重」は、特に重量物を扱う場合に必ず確認すべき項目です。単位は「kg/㎡」や「t/㎡」で示されます。この数値を無視して過剰な荷重をかけると、床が抜けたり、建物全体に損傷を与えたりする重大な事故に繋がる可能性があります。一般的な倉庫では1.5t/㎡程度ですが、重量物対応の倉庫では3t/㎡以上の場合もあります。

雨漏りや老朽化のチェック

内見時には、天井や壁に雨漏りのシミがないか、外壁や屋根にひび割れや錆がないかなど、建物の老朽化の度合いを自分の目で確かめましょう。特に、雨漏りは大切な商品を濡らし、損害を与える直接的な原因となります。床面のひび割れや凹凸も、フォークリフトの安全な走行を妨げる要因となるため、注意深くチェックが必要です。

⑤ 用途地域は適切か

見落としがちですが、法的な規制も非常に重要です。都市計画法によって定められた「用途地域」によっては、希望する倉庫の利用方法が制限される場合があります。

例えば、「工業専用地域」では、原則としてどのような工場や倉庫も建てられますが、住宅や店舗は建てられません。一方、「準工業地域」では、危険性の少ない工場や倉庫に加え、住宅や店舗も混在できます。

もし、倉庫内で製造や加工といった「工場」としての利用を考えている場合、その作業内容(特に騒音、振動、臭いなどが発生するもの)が、その土地の用途地域で許可されているかを行政(市役所の都市計画課など)に確認する必要があります。用途地域に違反すると、営業停止命令などの厳しい罰則を受ける可能性があるため、契約前の確認は必須です。

⑥ 契約内容と費用

物件そのものだけでなく、契約内容もしっかりと確認し、トータルでかかる費用を正確に把握しておくことが大切です。

賃料以外の初期費用(敷金、礼金、保証金)

倉庫を借りる際には、毎月の賃料の他に、契約時にまとまった初期費用がかかります。代表的なものに、敷金・保証金(賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充てられる預け金。賃料の3~10ヶ月分が相場)、礼金(貸主への謝礼金)、仲介手数料(不動産会社への成功報酬。賃料の1ヶ月分+消費税が上限)などがあります。これらの初期費用が総額でいくらになるのか、事前に見積もりを取り、資金計画を立てておきましょう。

更新料や解約条件

契約を更新する際に「更新料」(新賃料の1ヶ月分など)が必要かどうかも確認します。また、契約期間の途中で解約する場合の「中途解約条項」も重要です。通常、「6ヶ月前の予告」や「予告期間分の賃料相当額の支払い」といった違約金が定められていることが多いため、将来の事業計画の変更なども考慮し、リスクを理解した上で契約に臨む必要があります。

⑦ 契約形態の確認

貸倉庫の賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。両者は契約の更新に関する考え方が根本的に異なり、事業者にとっては大きな違いとなるため、必ずどちらの契約形態かを確認しましょう。

普通借家契約と定期借家契約の違い

| 契約形態 | 契約期間 | 契約の更新 | 中途解約 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | 1年以上で設定 | 原則として更新される(借主保護が強い) | 特約がない限り原則不可 | 借主が希望する限り、長期間安定して借り続けられる。 |

| 定期借家契約 | 期間の定めは自由 | 期間満了で契約が終了(更新されない) | 特約があれば可能 | 貸主・借主の合意があれば再契約は可能だが、保証はない。 |

普通借家契約は、借主の権利が強く保護されており、契約期間が満了しても、借主が更新を希望すれば、貸主側に正当な事由(建物の建て替えなど)がない限り、原則として契約は更新されます。長期間にわたって安定的に事業を継続したい借主にとっては、有利な契約形態と言えます。

一方、定期借家契約は、あらかじめ定められた契約期間が満了すると、更新されることなく確定的に契約が終了します。「期間限定のプロジェクトで倉庫を使いたい」といった短期利用のニーズには合っていますが、長期的な事業拠点として利用する場合は注意が必要です。期間満了後も利用を続けたい場合は、貸主との合意の上で「再契約」を結ぶことになりますが、貸主が再契約を拒否したり、賃料の大幅な値上げを要求したりする可能性もあります。

どちらの契約形態が自社の事業計画に合っているのかを慎重に判断することが、将来の事業リスクを管理する上で非常に重要です。

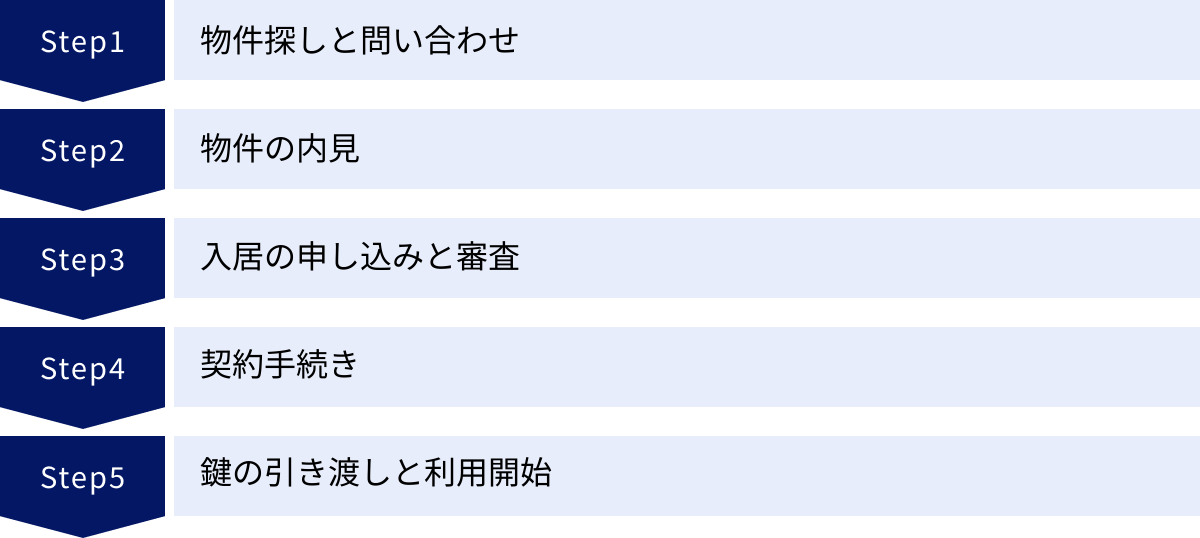

貸倉庫を契約するまでの5ステップ

実際に貸倉庫を借りる際の、一般的な手続きの流れを5つのステップに分けて解説します。各ステップでやるべきことを事前に把握しておけば、スムーズに契約を進めることができます。

① 物件探しと問い合わせ

最初のステップは、これまで解説してきたポイントを踏まえ、自社の希望条件を整理することから始まります。

- エリア: 神戸、阪神、播磨など、どのエリアが最適か。

- 広さ・賃料: 必要な坪数と、支払える賃料の上限はいくらか。

- 設備: クレーン、空調、ドックレベラーなど、必須の設備は何か。

- 利用開始時期: いつから倉庫を利用したいか。

これらの条件を明確にした上で、不動産ポータルサイトで検索したり、不動産会社に相談したりして、物件情報を集めます。気になる物件が見つかったら、不動産会社に電話やメールで問い合わせ、空き状況の確認や、より詳細な情報の提供を依頼します。この段階で、複数の候補物件をリストアップしておくのが良いでしょう。

② 物件の内見

候補物件が絞れたら、必ず現地を訪れて「内見(ないけん)」を行います。内見は、図面や写真だけでは分からない物件の実際の状態を確認するための非常に重要なプロセスです。

内見時には、前述の「失敗しない!貸倉庫の選び方7つのポイント」で挙げたチェック項目をリスト化して持参し、一つひとつ確認していくことをおすすめします。メジャーを持参して、間口や天井高を実測したり、スマートフォンのカメラで気になる箇所を撮影しておくと、後で比較検討する際に役立ちます。できれば、実際に倉庫で作業する予定の現場責任者も同行し、プロの視点から作業動線や使い勝手を確認してもらうのが理想的です。

③ 入居の申し込みと審査

内見の結果、借りたい物件が決まったら、不動産会社を通じて貸主(オーナー)に「入居申込書」を提出します。これは、「この物件を借りたい」という意思表示をするための書類です。申込書には、会社情報(名称、所在地、事業内容など)や連帯保証人の情報などを記入します。

申込書が提出されると、貸主と保証会社による入居審査が行われます。審査では、主に「安定して賃料を支払える能力があるか」「トラブルを起こさずに倉庫を使用してくれるか」といった点がチェックされます。法人の場合は、会社の登記簿謄本や決算書(通常2~3期分)、会社案内などの提出を求められることが一般的です。審査にかかる期間は、数日から1週間程度です。

④ 契約手続き

無事に審査を通過すると、いよいよ賃貸借契約の手続きに進みます。通常、不動産会社の事務所で、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係や法的な制限、契約条件といった重要な内容について、契約書に署名・捺印する前に行われる説明です。専門用語が多く難しい内容も含まれますが、疑問点があればその場で必ず質問し、納得できるまで説明を求めましょう。

重要事項説明の内容に同意したら、「賃貸借契約書」に署名・捺失印します。契約書は貸主用と借主用の2部作成されるのが一般的です。同時に、敷金・礼金・保証金・仲介手数料といった初期費用を、指定された期日までに振り込みます。

⑤ 鍵の引き渡しと利用開始

契約手続きと初期費用の支払いが完了すると、契約開始日に物件の鍵が引き渡され、いよいよ倉庫の利用を開始できます。

利用開始にあたっては、電気、水道、ガス(必要な場合)といったライフラインの利用開始手続きを、借主自身で行う必要があります。また、火災保険への加入が契約条件となっている場合がほとんどですので、忘れずに手続きを行いましょう。これらの準備が整い次第、荷物の搬入や什器の設置を進め、本格的な事業運営をスタートさせます。

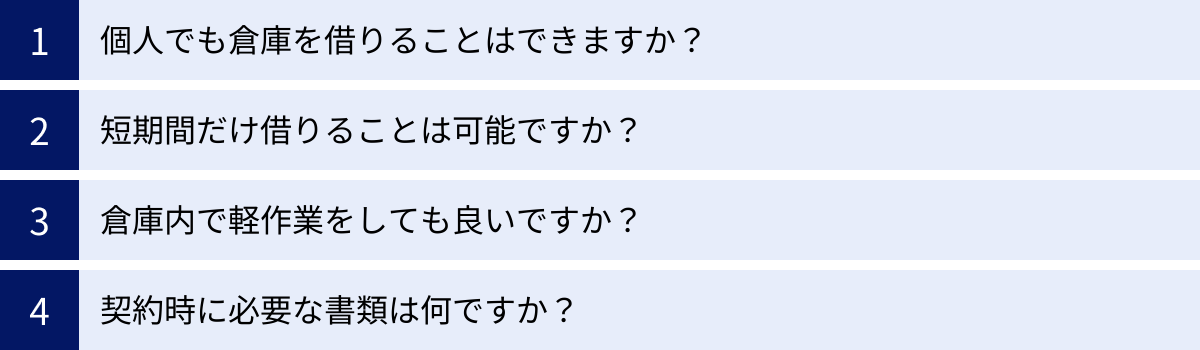

兵庫県の貸倉庫に関するよくある質問

最後に、兵庫県で貸倉庫を探す際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

個人でも倉庫を借りることはできますか?

はい、個人名義でも貸倉庫を借りることは可能です。 実際に、個人の趣味(バイクや車の保管、DIYスペースなど)や、個人事業主の方が商品の在庫保管場所として利用するケースは少なくありません。

ただし、法人契約に比べると、個人の場合は入居審査がやや厳しくなる傾向があります。貸主としては、安定した賃料支払いを重視するため、個人の収入や職業、信用情報などが審査の対象となります。多くの場合、家賃保証会社の利用が必須条件となるでしょう。保証会社は、万が一借主が賃料を滞納した場合に、貸主に対して賃料を立て替え払いしてくれる会社です。利用には、初回保証料(賃料の50%~100%程度)や、年間の更新料が必要になります。

短期間だけ借りることは可能ですか?

はい、短期間の利用も可能です。 ただし、物件によって契約条件が異なります。

一般的な貸倉庫の契約期間は2年~3年ですが、「定期借家契約」の物件であれば、数ヶ月単位での契約が可能な場合があります。定期借家契約は、契約期間の満了とともに契約が終了するため、貸主側も短期利用のニーズに応えやすいという側面があります。

もし、数週間から数ヶ月といった、さらに短い期間での利用を希望する場合は、一般的な貸倉庫ではなく、「トランクルーム」や「レンタル収納スペース」といったサービスを検討するのが現実的です。これらは月単位、場合によっては日単位での契約が可能で、手続きも比較的簡単です。ただし、保管できる荷物の種類や量、作業の可否には制限があるため、利用目的が合致するかどうかを事前に確認する必要があります。

倉庫内で軽作業をしても良いですか?

これは非常に重要な問題であり、「契約内容と物件の用途地域による」というのが答えになります。

まず、賃貸借契約書に「倉庫(保管業務)以外の目的での使用を禁ずる」といった条項が盛り込まれている場合、原則として作業はできません。梱包や検品といった軽微な作業であっても、契約違反と見なされる可能性があります。

次に、法的な規制として「用途地域」の問題があります。倉庫が立地している場所が、例えば「第一種低層住居専用地域」など、工場の操業が厳しく制限されているエリアの場合、作業を行うことはできません。

したがって、倉庫内で何らかの作業(ピッキング、梱包、検品、簡単な組み立て、加工など)を行う計画がある場合は、必ず契約前に、不動産会社を通じて貸主にその旨を伝え、許可を得る必要があります。また、併せて市役所などで用途地域の確認も行っておくべきです。無断で作業を行い、騒音や臭いなどで近隣から苦情が出た場合、契約解除や損害賠償に繋がるリスクがあります。

契約時に必要な書類は何ですか?

契約時に必要となる書類は、契約者が法人か個人かによって異なります。不備がないように、事前に準備しておきましょう。

【法人が契約する場合の一般的な必要書類】

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書): 法務局で取得します(通常、発行後3ヶ月以内のもの)。

- 会社の印鑑証明書: 法務局で取得します(通常、発行後3ヶ月以内のもの)。

- 決算報告書: 直近2~3期分。審査のために必要です。

- 会社案内やパンフレット: 事業内容を説明するための資料。

- 代表者の身分証明書: 運転免許証やパスポートのコピーなど。

- 連帯保証人の身分証明書・印鑑証明書: 連帯保証人が必要な場合。

【個人が契約する場合の一般的な必要書類】

- 住民票: 市区町村役場で取得します(通常、発行後3ヶ月以内のもの)。

- 印鑑証明書: 市区町村役場で取得します(通常、発行後3ヶ月以内のもの)。

- 身分証明書: 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどのコピー。

- 収入証明書: 源泉徴収票や確定申告書の控えなど。審査のために必要です。

- 連帯保証人の身分証明書・印鑑証明書・収入証明書: 連帯保証人が必要な場合。

これらの書類はあくまで一般的な例です。物件や不動産会社によって求められる書類は異なる場合があるため、必ず事前に担当の不動産会社に確認してください。