ECサイトの運営や企業の事業活動において、商品の保管、梱包、発送といった「物流業務」は欠かせない要素です。しかし、事業の成長に伴い、物流業務は複雑化し、担当者の負担増加やコストの増大といった課題に直面する企業も少なくありません。

このような課題を解決する手段として、今注目を集めているのが「物流アウトソーシング」です。物流アウトソーシングとは、自社の物流業務全般または一部を、専門的なノウハウを持つ外部の企業に委託することです。

本記事では、物流アウトソーシングの基本的な知識から、具体的な業務内容、費用体系、メリット・デメリット、そして信頼できる委託先の選び方まで、網羅的に解説します。物流業務の効率化やコスト削減を目指す経営者や担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

物流アウトソーシングとは?

物流アウトソーシングは、企業が自社の物流機能(入荷、保管、ピッキング、梱包、発送など)を、専門の第三者企業に委託する経営戦略の一つです。単に作業を外部に任せるだけでなく、物流のプロフェッショナルの知見や設備、システムを活用することで、物流品質の向上とコストの最適化を同時に実現することを目的とします。

自社で倉庫を借り、スタッフを雇用し、管理システムを導入する「自社物流(インハウス物流)」とは対極に位置する考え方です。特に、物量の変動が激しいEC事業者や、事業拡大を目指すスタートアップ企業、ノンコア業務である物流を効率化して本業に集中したい企業などにとって、非常に有効な選択肢となります。

委託する業務範囲は、企業の課題やニーズに応じて柔軟にカスタマイズできます。例えば、「商品の保管と発送だけを任せたい」「受注処理から顧客対応まで含めたフルフィルメントを委託したい」といったように、必要な部分だけを切り出して依頼することが可能です。これにより、企業は自社のリソースを商品開発やマーケティングといった、より付加価値の高い「コア業務」に集中させられます。

近年では、単なる作業代行に留まらず、物流戦略の立案やコンサルティングまで手掛ける事業者も増えており、企業の成長を支える戦略的パートナーとしての役割が強まっています。

3PLとの違い

物流アウトソーシングを検討する際、必ずと言っていいほど登場するのが「3PL(サード・パーティ・ロジスティクス)」という言葉です。物流アウトソーシングと3PLは、しばしば同義で使われることもありますが、厳密にはその意味合いやサービスの範囲に違いがあります。

| 比較項目 | 物流アウトソーシング | 3PL (サード・パーティ・ロジスティクス) |

|---|---|---|

| 定義 | 物流業務の一部または全部を外部に委託すること。 | 荷主企業に対して、物流改革を提案し、包括的に物流業務を受託する業態。 |

| 主な目的 | 作業の代行、コスト削減、業務効率化 | 物流全体の最適化、サプライチェーン改革、経営効率の向上 |

| 役割 | オペレーター(実行者)としての側面が強い。 | 戦略的パートナーとしての側面が強い。 |

| 提案の有無 | 基本的には荷主の指示に基づいて業務を遂行する。 | 荷主の物流課題を分析し、改善策や新たな物流戦略を積極的に提案する。 |

| 関与範囲 | 入荷、保管、発送など、特定の物流機能に限定されることが多い。 | 調達から生産、販売、回収に至るまで、サプライチェーン全体の管理を担うこともある。 |

簡単に言えば、物流アウトソーシングが「物流業務の実行(Do)」に主眼を置いているのに対し、3PLは「物流戦略の企画・設計(Plan)から実行(Do)、改善(Check/Action)」までを一貫して手掛ける点に大きな違いがあります。

例えば、あるEC事業者が「商品の保管と発送作業が追いつかない」という課題を抱えているとします。この場合、物流アウトソーシング会社に「保管と発送業務」を委託するのは、典型的なアウトソーシングの活用例です。

一方、3PL事業者に相談した場合、「なぜ発送作業が追いつかないのか」という根本原因の分析から始まります。在庫管理の方法、拠点立地、配送キャリアの選定、情報システムなど、あらゆる角度から現状を分析し、「在庫配置を最適化してリードタイムを短縮しましょう」「よりコスト効率の高い配送プランを導入しましょう」といった、より踏み込んだ改善提案を行います。その上で、提案したプランに基づいた物流業務全体を包括的に受託するのです。

したがって、自社の課題が「特定業務のリソース不足」であれば物流アウトソーシングが適しており、「物流全体の非効率性やコスト構造」に課題を感じているのであれば、3PLがより良い解決策となる可能性があります。ただし、現在では多くの物流アウトソーシング企業が3PL的なコンサルティング機能を提供しており、その境界は曖昧になりつつあります。委託先を選ぶ際には、言葉の定義にこだわるよりも、自社の課題に対してどこまで踏み込んだ提案やサポートをしてくれるのかを見極めることが重要です。

物流アウトソーシングが注目される背景

なぜ今、多くの企業が物流アウトソーシングに関心を寄せているのでしょうか。その背景には、社会構造や市場環境の大きな変化が関係しています。主な要因として、「EC市場の拡大」「労働人口の減少」「物流の2024年問題」の3つが挙げられます。

EC市場の拡大

スマートフォンの普及や消費者のライフスタイルの変化により、EC(電子商取引)市場は著しい成長を続けています。経済産業省の調査によると、2022年の日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は22.7兆円(前年比9.91%増)に達しました。物販系分野におけるEC化率も9.13%となり、年々上昇傾向にあります。(参照:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査」)

この市場拡大は、事業者にとっては大きなビジネスチャンスですが、同時に物流面での課題を深刻化させています。ECの取引は、BtoB(企業間取引)と異なり、多品種少量の商品を不特定多数の個人顧客へ届ける「小口配送」が中心です。そのため、注文の数だけピッキング、梱包、発送といった煩雑な作業が発生します。

さらに、顧客満足度を左右する要素として、「送料無料」「即日発送」「時間指定」といった高度な物流サービスが当たり前のように求められるようになりました。セールやキャンペーン時には注文件数が爆発的に増加し、自社のリソースだけでは対応しきれなくなるケースも少なくありません。

こうした複雑で波動性の高いEC物流の要求に応えるためには、専門的なノウハウ、柔軟な人員配置、そして高度な管理システムが不可欠です。自社でこれらすべてを賄うのは困難であるため、プロフェッショナルである物流アウトソーシング企業に委託する流れが加速しているのです。

労働人口の減少

日本の生産年齢人口(15~64歳)は、1995年をピークに減少を続けており、少子高齢化による人手不足は社会全体の大きな課題となっています。特に、倉庫内での仕分けやピッキング、トラックの運転といった物流業界は、労働集約的な側面が強く、人手不足の影響を深刻に受けています。

総務省統計局の「労働力調査」によれば、運輸業・郵便業の就業者数は、他の産業と比較しても有効求人倍率が高い水準で推移しており、人材確保の難しさがうかがえます。(参照:総務省統計局「労働力調査」)

自社で物流部門を抱える企業にとって、人手不足は「募集しても人が集まらない」「採用・教育コストが増大する」「従業員の高齢化が進み、作業効率が低下する」といった直接的な問題につながります。無理な人員で業務を回そうとすれば、作業ミスの増加や長時間労働を招き、物流品質の低下や従業員の離職といった悪循環に陥りかねません。

物流アウトソーシングは、こうした人材確保の問題に対する有効な解決策となります。専門企業はスケールメリットを活かして効率的に人材を確保・育成しており、ロボットやマテハン(マテリアルハンドリング)機器などの自動化設備への投資も積極的に行っています。自社で人材確保に奔走する代わりに、業務ごと外部に委託することで、企業は安定した物流体制を維持し、人手不足のリスクを回避できます。

物流の2024年問題

「物流の2024年問題」は、物流業界が直面する喫緊の課題であり、アウトソーシングの需要をさらに高める要因となっています。これは、働き方改革関連法の施行により、2024年4月1日からトラックドライバーの時間外労働時間に「年間960時間」という上限規制が適用される問題です。

この規制により、ドライバー一人当たりの走行距離が短くなり、長距離輸送が困難になることが懸念されています。結果として、以下のような影響が出ると予測されています。

- 輸送能力の低下: 1日に運べる荷物の量が減少し、モノが運べなくなる可能性。

- 輸送コストの上昇: 労働時間の減少を補うためにドライバーの増員が必要となり、人件費や運賃が上昇する。

- リードタイムの長期化: 中継輸送の増加などにより、荷物が届くまでの時間がこれまでより長くなる。

この問題は、荷物を送る側の企業(荷主)にとっても他人事ではありません。これまで通りの運賃や納期で商品を顧客に届けられなくなる可能性があり、事業戦略の見直しを迫られます。

こうした状況下で、物流アウトソーシング企業、特に3PL事業者の役割が重要視されています。彼らは、複数の荷主の荷物を同じトラックで運ぶ「共同配送」や、最適な輸送ルート・輸送モード(トラック、鉄道、船舶など)を組み合わせる「モーダルシフト」、全国に配置された倉庫ネットワークを活用した効率的な在庫配置など、物流全体の効率化を図るノウハウを持っています。

自社だけで2024年問題に対応するのは非常に困難ですが、専門家の知見を借りることで、輸送コストの上昇を抑制し、安定的な配送網を確保することが可能になります。このように、物流の持続可能性を確保するための戦略的パートナーとして、物流アウトソーシングの重要性はますます高まっています。

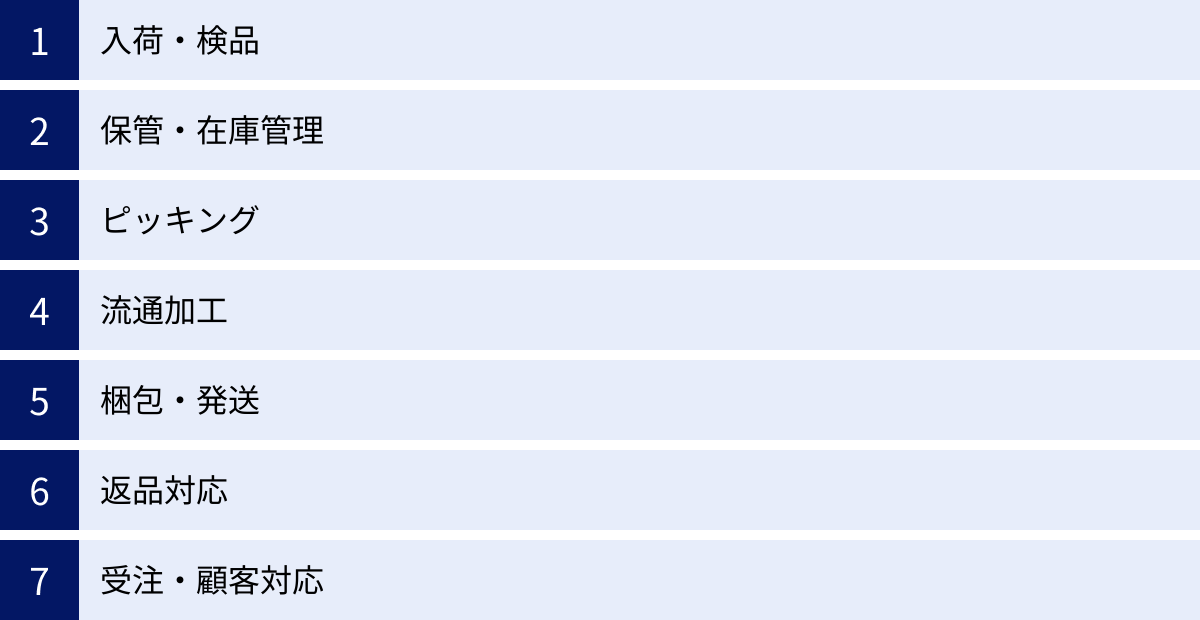

物流アウトソーシングで委託できる主な業務

物流アウトソーシングでは、物流プロセスにおけるさまざまな業務を委託できます。どこまでの範囲を委託するかは、企業の課題や予算に応じて自由に設計することが可能です。ここでは、委託できる主な業務内容を、物流のフローに沿って具体的に解説します。

入荷・検品

物流プロセスの最初のステップが「入荷・検品」です。これは、仕入先やメーカーから商品が倉庫に届いた際に、その受け入れと内容の確認を行う業務です。

- 荷受け: トラックから商品を荷下ろしし、指定の場所へ移動させます。

- 検品: 届いた商品が発注書や納品書の内容と一致しているか(品番、数量、色、サイズなど)を一つひとつ確認します。

- 検針(アパレルなど): 商品に針などの危険物が混入していないかを検針機でチェックします。

- 外観検査: 商品に傷や汚れ、破損がないかを目視で確認します。

この入荷・検品は、後続のすべての業務の正確性を担保する上で非常に重要な工程です。もしここで間違いや見落としがあれば、在庫数の不一致(在庫差異)や、不良品の顧客への発送といった重大なトラブルにつながります。物流のプロは、熟練したスタッフとバーコードリーダーなどのシステムを活用し、迅速かつ正確な検品作業を実現します。自社で検品作業に多くの時間を割かれている、あるいはミスが多いといった課題を抱える企業にとって、アウトソーシングのメリットは大きいでしょう。

保管・在庫管理

検品を終えた商品は、倉庫内の適切なロケーション(棚やパレット)に保管されます。単に商品を置くだけでなく、品質を維持し、効率的に次の工程(ピッキング)に進めるための管理が求められます。

- 保管: 商品の特性(サイズ、重量、形状、温度管理の要否など)に応じて、最適な環境・方法で保管します。例えば、アパレルならハンガーラック、化粧品や食品なら定温倉庫、貴重品なら施錠管理されたエリアなど、専門的な設備で対応します。

- ロケーション管理: どの商品が倉庫のどこに(棚番、エリアなど)保管されているかをデータで管理します。これにより、ピッキング作業の効率が大幅に向上します。

- 在庫管理: WMS(Warehouse Management System:倉庫管理システム)を用いて、在庫の数量、状態、入出庫履歴などをリアルタイムで管理します。これにより、ECサイトの在庫数と実際の在庫数を自動で連携させ、売り越しや販売機会の損失を防ぎます。

- 棚卸: 定期的に実際の在庫数とデータ上の在庫数を照合し、差異があれば原因を調査・修正します。

自社で倉庫を構える場合、賃料や光熱費、設備の維持費といった固定費が発生します。また、物量の増減に合わせて保管スペースを柔軟に変更することは困難です。アウトソーシングを利用すれば、物量に応じたスペース利用が可能となり、コストを変動費化できるメリットがあります。

ピッキング

ピッキングとは、出荷指示(受注データ)に基づいて、倉庫に保管されている商品の中から該当する商品を正確に選び出す(ピックアップする)作業です。EC物流においては、注文ごとに商品や数量が異なるため、最もミスが発生しやすく、また作業時間の大半を占める工程でもあります。

- オーダーピッキング(摘み取り方式): 注文ごとに必要な商品を一つずつ集めて回る方式。小規模な倉庫で採用されることが多いです。

- トータルピッキング(種まき方式): 複数の注文で共通する商品をまとめてピッキングし、後から注文ごとに仕分ける方式。大規模な倉庫で効率化のために採用されます。

- リストピッキング: ピッキングリスト(紙の指示書)を見ながら作業する方式。

- ハンディターミナルピッキング: バーコードを読み取ることで、指示と商品が合っているかを確認しながら作業する方式。ミスを大幅に削減できます。

物流アウトソーシング企業では、WMSと連携したハンディターミナルや、最近ではピッキングロボット、プロジェクションマッピングなどを活用して、ピッキングの生産性と正確性を極限まで高めています。誤出荷は顧客の信頼を著しく損なうため、この工程をプロに任せる価値は非常に高いと言えます。

流通加工

流通加工とは、商品に付加価値を与えるための加工作業のことです。顧客の手元に届く前の最終仕上げとして、多様なニーズに対応します。

- セット組: 複数の商品を組み合わせて、ギフトセットやキャンペーン商品を作成します。

- ラベル貼り・タグ付け: 値札、品質表示ラベル、オリジナルブランドのタグなどを取り付けます。

- ギフトラッピング: クリスマスや母の日などのイベントに合わせて、包装紙やリボンで商品をラッピングします。メッセージカードの同梱なども可能です。

- シュリンク包装: 商品を透明なフィルムで覆い、熱で収縮させて包装します。商品の保護や見栄えの向上につながります。

- 組み立て: 簡単な組み立てが必要な商品を、顧客がすぐに使える状態にしてから発送します。

これらの作業を自社で行うには、作業スペースや専門の資材、人員が必要となり、特に繁忙期には大きな負担となります。アウトソーシングを活用すれば、煩雑な加工作業も柔軟に委託でき、商品の付加価値を高めることが可能です。

梱包・発送

ピッキングされ、必要に応じて流通加工が施された商品は、顧客に安全に届けるために梱包され、発送されます。

- 梱包: 商品のサイズや形状、壊れやすさに応じて、最適なダンボールや緩衝材を選んで箱詰めします。見た目の美しさや、開封のしやすさ(顧客体験)も考慮されます。

- 同梱物封入: 納品書、請求書、お礼状、チラシ、サンプル品などを同梱します。

- 送り状発行: WMSと連携したシステムで配送先の情報を印字した送り状を自動で発行し、荷物に貼り付けます。

- 発送(出荷): 配送キャリア(大手宅配会社など)に荷物を引き渡します。物流アウトソーシング会社は、大量の荷物を扱うため、個人で契約するよりも有利な配送料金(ボリュームディスカウント)で発送できる場合が多く、配送料のコスト削減にもつながります。

梱包品質は、顧客が商品を受け取った際の第一印象を決定づける重要な要素です。「商品が破損していた」「梱包が雑だった」といったクレームは、リピート購入の機会を失う原因になります。プロによる丁寧で適切な梱包は、顧客満足度の向上に直結します。

返品対応

ECサイト運営において、返品対応は避けて通れない業務です。「サイズが合わなかった」「イメージと違った」といった理由での返品依頼は一定数発生します。

- 返品受付: 顧客からの返品連絡を受け付け、返送手順を案内します。

- 荷受け・検品: 返送されてきた商品を受け取り、状態(未使用か、傷や汚れはないかなど)を確認します。

- 在庫への計上: 良品と判断されたものは在庫に戻し、不良品は廃棄またはメーカーへ返送するなどの処理を行います。

- 返金処理: 顧客への返金手続きを行います。

返品対応は、顧客とのコミュニケーションや煩雑な事務処理を伴うため、非常に手間がかかる業務です。アウトソーシングすることで、この負荷のかかる業務から解放され、迅速で丁寧な対応による顧客満足度の維持・向上が期待できます。

受注・顧客対応

一部の物流アウトソーシング企業では、物流業務だけでなく、その前段階の受注処理や、後段階の顧客対応まで含めた「フルフィルメントサービス」を提供しています。

- 受注処理: ECサイトやモールからの注文データを受け取り、WMSに取り込んで出荷指示を作成します。

- 決済処理: クレジットカード決済の確認や、後払い決済の与信確認などを行います。

- 電話・メール対応: 商品に関する問い合わせ、注文内容の変更、配送状況の確認など、顧客からの電話やメールに対応するコールセンター(カスタマーサポート)業務です。

これらの業務まで一気通貫で委託することで、事業者は商品の企画・開発とマーケティング活動に完全に特化できます。特に、少人数で運営しているEC事業者や、事業の立ち上げ期において、強力なサポートとなります。

物流アウトソーシングの費用形態と相場

物流アウトソーシングを検討する上で、最も気になるのが費用です。料金体系は委託先企業やサービス内容によって大きく異なりますが、一般的に「固定費」と「変動費」の2つに大別されます。ここでは、それぞれの内訳と費用の考え方について解説します。

| 費用区分 | 主な項目 | 課金単位の例 |

|---|---|---|

| 固定費 | 保管料 | 坪、パレット、ラック、個建て |

| システム利用料 | 月額 | |

| 業務管理料 | 月額 | |

| 変動費 | 入荷料・検品料 | ケース、ピース、SKU |

| 出荷料(ピッキング・梱包) | 件、個 | |

| 梱包資材費 | 箱サイズ、資材ごと | |

| 配送費 | サイズ、配送エリアごと |

固定費

固定費は、物量(出荷件数)の変動にかかわらず、毎月一定額が発生する費用です。主に、倉庫スペースの利用やシステムの維持管理にかかるコストが該当します。

保管料

商品を倉庫に保管しておくためのスペース利用料です。物流アウトソーシングにおける基本的な固定費であり、課金方法はさまざまです。

- 坪貸し: 1坪あたり〇〇円という月額料金。比較的大きなスペースを確保する場合に用いられます。

- パレット建て: 1パレット(通常1.1m×1.1m)あたり〇〇円という月額料金。パレット単位で商品を管理する場合に適しています。

- ラック建て: 倉庫内の棚(ラック)を1段、あるいは1区画単位で借りる場合の料金。

- 個建て(従量課金): 保管している商品の個数や容積(縦×横×高さ)に応じて日割りや月額で計算される料金。小ロットの商材や、物量の変動が大きい場合に適しています。

相場としては、1坪あたり月額5,000円~8,000円程度が一般的ですが、倉庫の立地(都心部か郊外か)や設備(常温か定温かなど)によって大きく変動します。見積もりを取る際は、自社の商材の量や大きさに合った、最もコスト効率の良い課金方式を提案してくれるかを確認しましょう。

システム利用料

WMS(倉庫管理システム)の利用料です。在庫状況の確認や出荷指示、各種データのダウンロードなどを行うためのプラットフォーム利用料として、月額で請求されます。

相場は月額20,000円~50,000円程度ですが、利用できる機能やカスタマイズの範囲、連携するECカートの種類などによって異なります。高機能なWMSは料金も高くなる傾向にありますが、在庫管理の精度向上や業務効率化に大きく貢献するため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。無料のシステムを提供している会社もありますが、機能が限定的な場合もあるため、自社の要件を満たすかどうかの確認が不可欠です。

業務管理料

基本料金や管理手数料とも呼ばれる費用です。委託業務全体の管理や、事務スタッフの人件費、イレギュラー対応などに対する固定費用として設定されている場合があります。荷物の量に関わらず、委託先の人員を一定時間確保するためのコストと考えると分かりやすいでしょう。

相場は月額10,000円~数万円程度ですが、企業によってはこの項目がなく、他の費用に含まれている場合もあります。見積もりにこの項目があった場合は、具体的にどのような業務に対する費用なのかを確認しておくことが重要です。

変動費

変動費は、荷物の量(入荷量や出荷件数)に応じて発生する費用です。物量が多ければ費用も増え、少なければ減るため、コスト構造が分かりやすいのが特徴です。

入荷料・検品料

商品が倉庫に届いた際の荷受け作業や検品作業にかかる費用です。

- 入荷料: 入荷した荷物の量に応じて課金されます。「1ケースあたり〇〇円」「1パレットあたり〇〇円」といった単位で計算されるのが一般的です。

- 検品料: 検品する商品の点数に応じて課金されます。「1ピースあたり〇〇円」という形が基本です。バーコード検品や目視検品など、作業内容の難易度によって単価が変わることもあります。

相場は入荷料が1ケースあたり20円~50円、検品料が1ピースあたり10円~30円程度です。SKU(商品の種類)が多い場合や、細かなチェックが必要な商材の場合は、単価が上がる傾向にあります。

出荷料

受注データに基づいて、ピッキング、梱包、送り状発行といった一連の出荷作業にかかる費用です。料金体系は委託先によって多様です。

- 1出荷あたり(基本料+ピッキング料): 「1出荷あたり基本料〇〇円 + 1点ピッキングするごとに〇〇円」という計算方法が最も一般的です。例えば、基本料200円、ピッキング料30円の場合、3点の商品を同梱して出荷すると「200円+30円×3点=290円」となります。

- 1件あたり固定: 同梱点数にかかわらず、「1出荷あたり〇〇円」と固定されている場合もあります。

相場は、基本料が150円~300円、ピッキング料が1点あたり20円~50円程度です。ギフトラッピングやチラシの同梱といった付帯作業(流通加工)は、別途オプション料金として加算されます。

梱包資材費

商品を梱包するためのダンボール箱や緩衝材、テープなどの費用です。

- 実費請求: 使用した資材の実費が請求されます。ダンボールのサイズごとに単価が設定されているのが一般的です。

- 出荷料に込み: 上記の出荷料の中に、一定の資材費が含まれている場合もあります。

自社でオリジナルデザインのダンボールを用意し、それを支給して使用してもらうことも可能です。その場合、資材費はかかりませんが、資材の在庫管理や発注は自社で行う必要があります。顧客体験を重視する場合は、梱包資材にこだわる価値は大きいでしょう。

配送費

梱包した荷物を顧客のもとへ届けるための運賃です。大手宅配会社の料金がベースになります。

物流アウトソーシング会社は、日々大量の荷物を発送しているため、配送キャリアと大口契約を結んでいます。そのため、事業者が個別に契約するよりも安い「特別運賃(ボリュームディスカウント)」が適用されることが多く、コスト削減の大きなポイントになります。

料金は荷物のサイズ(60サイズ、80サイズなど)と配送先のエリア(関東、関西など)を掛け合わせたマトリクスで決まります。60サイズで全国一律600円~800円程度が目安ですが、これも委託先の契約内容によって異なります。

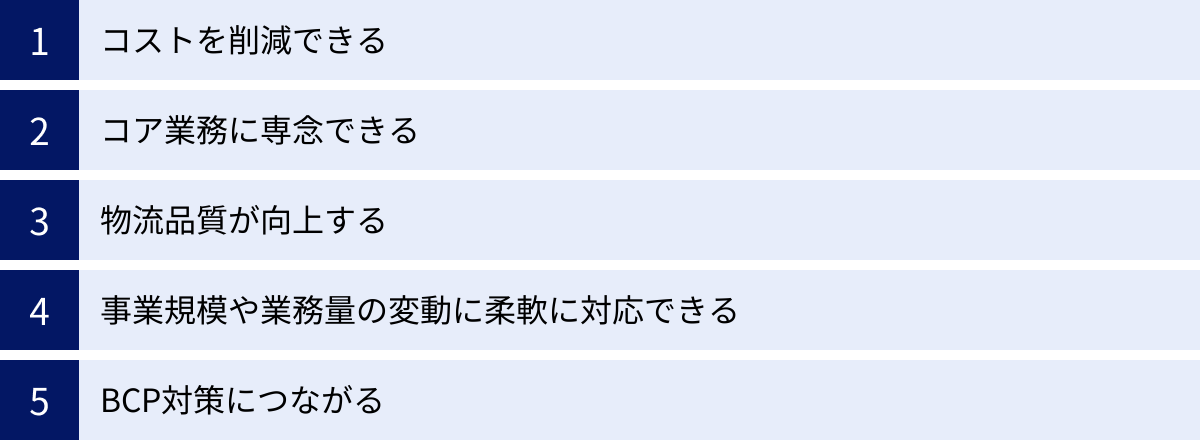

物流アウトソーシングを利用する5つのメリット

物流業務を外部に委託することは、単なる業務の効率化に留まらず、企業経営に多くのプラスの効果をもたらします。ここでは、物流アウトソーシングを利用することで得られる5つの主要なメリットについて、詳しく解説します。

① コストを削減できる

多くの企業がアウトソーシングを検討する最大の動機は、コスト削減です。自社で物流を行う場合、目に見える費用以外にもさまざまなコストが発生しています。

- 人件費: スタッフの給与、社会保険料、賞与、採用・教育コストなど。

- 設備投資費: 倉庫の賃料、敷金・礼金、WMS(倉庫管理システム)の導入・維持費、フォークリフトやラックなどのマテハン機器の購入・リース費用。

- 変動費: 梱包資材費、配送料、倉庫の光熱費など。

アウトソーシングを利用すると、これらのコストを大幅に削減できます。まず、倉庫の賃料や設備投資といった多額の初期投資や固定費が不要になります。人件費も、自社で直接雇用する必要がなくなるため、採用や労務管理のコストと手間から解放されます。

さらに、物流アウトソーシング企業は、複数の荷主の業務を同じ倉庫・人員で効率的に行うことで、一人当たりの生産性を高めています。また、前述の通り、配送キャリアとの大口契約により、自社で発送するよりも安い運賃で配送できるケースがほとんどです。

これらの要素が組み合わさることで、物流業務全体で見たときに、トータルコストを削減できる可能性が高まります。特に、事業の立ち上げ期や、物量の変動が大きいEC事業者にとっては、コストを変動費化できるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

② コア業務に専念できる

企業にとって最も重要なのは、自社の強みであり収益の源泉である「コア業務」にリソースを集中させることです。メーカーであれば商品開発や品質管理、小売業であればマーケティングや販売戦略、顧客との関係構築などがこれにあたります。

物流は事業に不可欠な機能ですが、多くの企業にとっては「ノンコア業務」です。このノンコア業務に、経営者や社員が時間や労力を割かれてしまうと、本来注力すべきコア業務がおろそかになり、企業の成長を妨げる原因になりかねません。

例えば、ECサイトの店長が、新商品の企画やプロモーション活動の合間に、自ら商品の梱包・発送作業を行っているケースは少なくありません。しかし、これでは発送作業に追われてしまい、顧客満足度向上のための施策や、売上拡大のための分析に時間を割くことができません。

物流アウトソーシングを活用すれば、時間と手間のかかる物流業務を専門家である委託先に一任できます。 これにより、自社の貴重な人材や時間を、商品開発、マーケティング、ブランディング、顧客サポートの質の向上といった、企業の競争力を直接的に高める活動に再配分できるようになります。結果として、事業全体の成長スピードを加速させることが可能です。

③ 物流品質が向上する

顧客満足度において、物流品質は極めて重要な役割を担います。「注文した商品と違うものが届いた(誤出荷)」「商品が破損していた(梱包不良)」「届くのが遅かった(リードタイムの遅延)」といった物流トラブルは、顧客の信頼を瞬時に失墜させ、二度と購入してもらえなくなる原因となります。

自社物流では、マニュアルの不徹底やスタッフの習熟度のばらつき、繁忙期の混乱などにより、ヒューマンエラーが発生しやすくなります。

一方、物流アウトソーシング企業は、「物流のプロフェッショナル」です。

- 高度なシステム: バーコードやICタグを活用したWMS(倉庫管理システム)により、入荷から出荷までの全工程をデータで管理し、ヒューマンエラーを徹底的に排除します。

- 標準化されたオペレーション: 長年の経験で培われたノウハウに基づき、作業手順が標準化・マニュアル化されています。これにより、誰が作業しても常に一定の高い品質を維持できます。

- 熟練したスタッフ: 専門的なトレーニングを受けたスタッフが、迅速かつ丁寧に作業を行います。商品の特性を理解した適切な梱包により、配送中の破損リスクを最小限に抑えます。

これらの体制により、誤出荷率の低減、梱包品質の向上、リードタイムの短縮といった、目に見える形での物流品質向上が期待できます。高品質な物流は、顧客満足度を高め、リピート購入や良好な口コミにつながるため、企業のブランド価値向上にも貢献します。

④ 事業規模や業務量の変動に柔軟に対応できる

事業の成長や季節的な要因によって、物量は常に変動します。特にEC事業では、テレビやSNSで商品が紹介された際の突発的な注文件数の急増や、セール・キャンペーン期間中の波動は日常茶飯事です。

自社物流の場合、こうした物量の変動に柔軟に対応することは非常に困難です。物量が増えれば、急いで短期のアルバイトを雇ったり、残業を増やして対応したりする必要がありますが、品質の低下やスタッフの疲弊を招きがちです。逆に物量が減れば、倉庫スペースや人員が余ってしまい、無駄な固定費が発生します。

物流アウトソーシングを利用すれば、こうした物量の変動にスムーズに対応できます。 委託先の倉庫では、複数の荷主の業務を共有のスペース・人員で運営しているため、ある企業の物量が急増しても、他の業務とのバランスを取りながらリソースを柔軟に融通できます。

これにより、事業者は機会損失のリスクを冒すことなく、安心してセールやプロモーションを仕掛けることができます。また、事業が拡大し、取り扱い商品や出荷件数が恒常的に増加した場合でも、新たな倉庫契約や人員採用の手間なく、シームレスに事業をスケールさせることが可能です。この柔軟性は、成長を目指す企業にとって大きな強みとなります。

⑤ BCP対策につながる

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、自然災害やパンデミック、システム障害といった緊急事態が発生した際に、中核となる事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針や手順をまとめた計画のことです。

自社の倉庫一か所だけで物流機能を担っている場合、その拠点が地震や水害などの被害を受けると、商品の出荷が完全にストップしてしまいます。事業の停止は、売上の損失だけでなく、顧客からの信頼失墜にもつながる深刻な事態です。

物流アウトソーシングは、このBCP対策としても非常に有効です。 多くの物流アウトソーシング企業は、全国に複数の拠点を展開しています。自社の拠点とは異なるエリアにある倉庫に物流業務を委託しておくことで、物理的なリスクを分散できます。

万が一、自社の本社や主要な事業所が被災した場合でも、委託先の倉庫が無事であれば、ECサイトの受注や商品の出荷を継続することが可能です。これにより、事業の停止期間を最小限に食い止め、顧客への影響を抑えることができます。複数の物流会社と契約し、東西に拠点を分けてリスクを分散するなど、より高度なBCPを構築することも可能です。

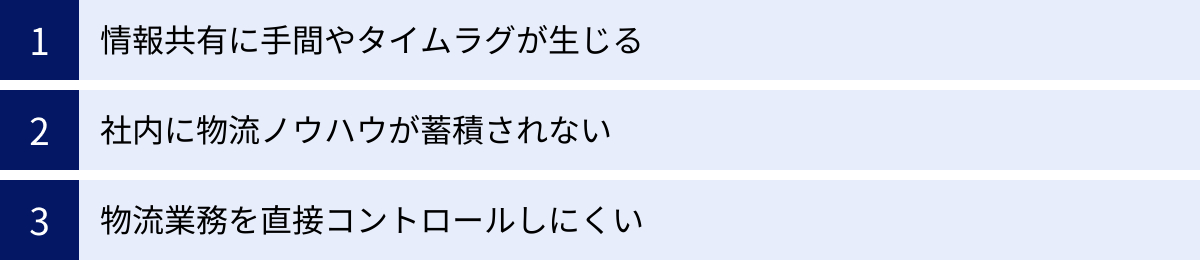

物流アウトソーシングを利用する3つのデメリット

物流アウトソーシングは多くのメリットをもたらしますが、一方でいくつかのデメリットや注意点も存在します。導入を成功させるためには、これらの点を事前に理解し、対策を講じることが重要です。

① 情報共有に手間やタイムラグが生じる

自社で物流を行っていれば、倉庫の在庫状況や作業の進捗をいつでも直接確認できます。急な出荷依頼や注文内容の変更にも、現場に直接指示を出すことで迅速に対応が可能です。

しかし、アウトソーシングすると、物流現場が物理的に離れるため、情報共有に一手間かかったり、タイムラグが生じたりする可能性があります。例えば、「特定の注文の出荷を急いで止めてほしい」と依頼しても、電話やメールでの連絡では、すでにピッキングや梱包作業が完了してしまっているかもしれません。また、顧客からの在庫に関する問い合わせに、即座に正確な回答ができないといったケースも考えられます。

【対策】

このデメリットを解消するためには、リアルタイムでの情報共有を可能にする仕組みが不可欠です。

- WMS(倉庫管理システム)の活用: 委託先が提供するWMSに、自社のPCからアクセスできるかを確認しましょう。優れたWMSであれば、在庫数、入荷・出荷のステータスなどをリアルタイムで確認できます。

- コミュニケーションルールの設定: 委託先の担当者とのコミュニケーション手段(電話、メール、チャットツールなど)や、緊急時の連絡フロー、定例ミーティングの実施などを事前に明確に決めておくことが重要です。レスポンスの速さや担当者の対応力も、委託先選定の重要なポイントになります。

② 社内に物流ノウハウが蓄積されない

物流業務をすべて外部に委託すると、日々のオペレーションから課題解決のプロセスまで、すべてが委託先のブラックボックスになってしまうリスクがあります。その結果、自社内に物流に関する知識や経験(ノウハウ)が全く蓄積されなくなってしまう可能性があります。

これは、短期的には問題にならないかもしれませんが、長期的には企業の競争力を削ぐ要因になりかねません。例えば、将来的に物流戦略を見直したい、あるいは一部を内製化したいと考えたときに、社内に判断基準となる知見がなければ、適切な意思決定ができません。また、委託先を変更しようとしても、現状の業務内容を正確に把握できていないため、スムーズな移行が困難になることもあります。

【対策】

「丸投げ」にするのではなく、パートナーとして積極的に関与する姿勢が求められます。

- 定期的なレポート共有とレビュー: 委託先から、誤出荷率、在庫回転率、コストの内訳といった月次のパフォーマンスレポートを提出してもらい、定例会でその内容をレビューする機会を設けましょう。課題や改善点について共に議論することで、物流オペレーションへの理解が深まります。

- 現場への訪問: 定期的に委託先の倉庫を訪問し、実際の作業の様子を見学することも有効です。現場を見ることで、データだけでは分からない課題や改善のヒントが見つかることもあります。

- ノウハウを吸収する意識: 委託先は物流のプロです。彼らがどのようにして効率化や品質向上を実現しているのかを積極的に学び、その知見を自社の他の業務にも活かせないか、という視点を持つことが大切です。

③ 物流業務を直接コントロールしにくい

アウトソーシングは、良くも悪くも契約に基づいて業務が遂行されます。そのため、自社物流のように「ちょっとこの作業を追加でお願い」といった、現場での柔軟な対応は難しくなります。

例えば、急に特別なラッピングが必要になったり、イレギュラーな同梱物を入れたいと思ったりしても、契約範囲外の作業であれば、追加料金が発生するか、あるいは対応自体を断られる可能性があります。また、梱包の仕方や緩衝材の入れ方など、自社が理想とする細かな仕様やこだわりを100%反映させることが難しい場合もあります。顧客への「おもてなし」を重視するブランドにとっては、この点がジレンマになるかもしれません。

【対策】

契約前のすり合わせと、柔軟性のある委託先の選定が鍵となります。

- 要件定義の明確化: 委託したい業務内容や、特別な要望(ギフト対応、特定の梱包方法など)を事前にすべて洗い出し、RFP(提案依頼書)や契約書に明確に盛り込むことが重要です。どこまでが標準サービスで、どこからがオプション料金になるのかを詳細に確認しましょう。

- 柔軟な対応力を持つ委託先の選定: 企業の規模や方針によりますが、画一的なサービスしか提供しない大手よりも、中小規模で顧客ごとのカスタマイズに柔軟に応じてくれる企業の方が、自社の要望を実現しやすい場合があります。過去に自社と似たような商材や要望に対応した実績があるかを確認するのも良い方法です。

- 良好なパートナーシップの構築: 委託先を単なる「下請け」と見なすのではなく、共に事業を成長させる「パートナー」として尊重し、良好な関係を築くことが、結果的にイレギュラーな要望への柔軟な対応を引き出すことにつながります。

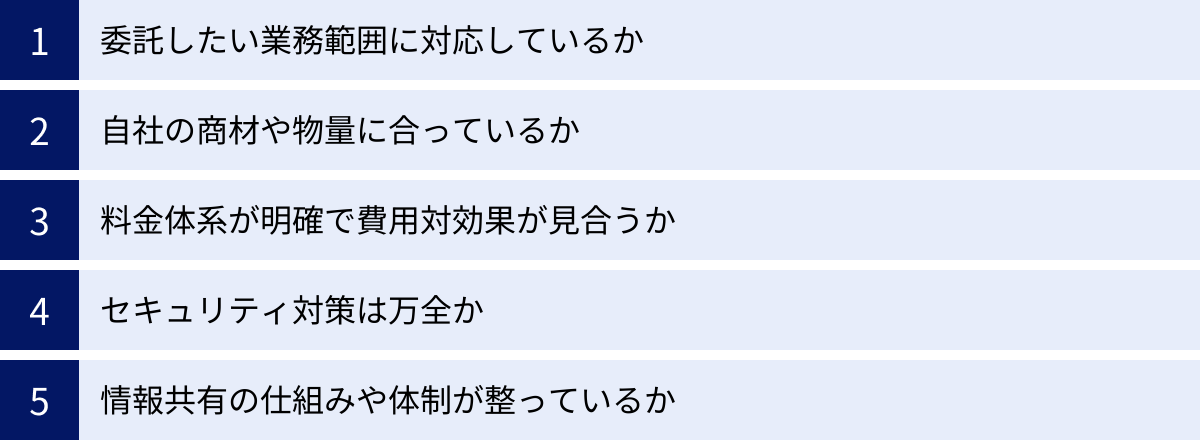

物流アウトソーシング会社の選び方【5つのポイント】

物流アウトソーシングの成否は、自社に最適なパートナー企業を選べるかどうかにかかっています。しかし、数多くの物流会社の中から一社を選ぶのは容易ではありません。ここでは、委託先選定で失敗しないための5つの重要なチェックポイントを解説します。

① 委託したい業務範囲に対応しているか

まず最初に確認すべきは、自社が委託したい業務の範囲を、その会社がすべてカバーしているかという点です。物流アウトソーシングと一口に言っても、提供しているサービス内容は会社によって千差万別です。

- 基本的な業務: 入荷、保管、ピッキング、梱包、発送といった基本的な物流業務は、ほとんどの会社が対応しています。

- 付加価値サービス: ギフトラッピング、セット組、ラベル貼りといった「流通加工」に対応しているか。特に、複雑な加工作業が必要な場合は、実績が豊富かを確認しましょう。

- 専門的な業務: 冷蔵・冷凍といった「温度帯管理」が必要な食品や化粧品、医薬品などを扱えるか。危険物や大型商材、高額品など、特殊な取り扱いが必要な商材に対応できるか。

- フルフィルメント: 受注処理や決済処理、コールセンター(顧客対応)まで含めた「フルフィルメントサービス」を提供しているか。

自社が必要とするサービスをリストアップし、それらが委託先の標準サービスなのか、オプション対応なのか、あるいは対応不可なのかを明確にしましょう。特に、将来的に事業を拡大し、委託範囲を広げる可能性がある場合は、拡張性のあるサービスメニューを持っている会社を選ぶと安心です。

② 自社の商材や物量に合っているか

次に重要なのが、委託先が自社の「商材特性」と「物量規模」に適しているかという点です。

- 商材との適合性:

- アパレル: 採寸、検針、プレス加工、ささげ(撮影・採寸・原稿作成)業務などの実績があるか。

- 化粧品・健康食品: 薬機法(旧薬事法)に関する知識があり、法定表示ラベルの貼付やロット・使用期限管理を徹底できるか。温度管理対応が可能か。

- 食品: 冷蔵・冷凍倉庫を完備しているか。賞味期限管理の精度は高いか。

- 書籍・DVD: シュリンク包装やセット組に対応できるか。

- 高額品: セキュリティが万全な保管エリアや、特別な梱包ノウハウがあるか。

過去に自社と同じ、あるいは類似したジャンルの商材を取り扱った実績が豊富にある会社は、特有の課題や注意点を熟知しているため、安心して任せることができます。

- 物量との適合性:

- 小ロット・スタートアップ向け: 月間出荷件数が数十件~数百件といった小規模な事業者でも、快く引き受けてくれるか。個建ての従量課金制など、スモールスタートに適した料金プランがあるか。

- 中~大規模向け: 月間数万件といった大量の出荷に対応できるキャパシティ(倉庫面積、人員、システム処理能力)があるか。セール時の物量増加にも耐えられるか。

自社の規模感に合わない会社を選ぶと、「料金が割高になる」「対応が後回しにされる」「キャパシティオーバーで品質が低下する」といった問題が生じます。会社のウェブサイトや資料で対応可能な規模を確認し、問い合わせの際に自社の現状の物量と将来の見込みを正直に伝えることが重要です。

③ 料金体系が明確で費用対効果が見合うか

コストは委託先選定の重要な要素ですが、単純な価格の安さだけで選ぶのは危険です。重要なのは、料金体系が明確で分かりやすく、提供されるサービスの価値と見合った「費用対効果の高い」料金であることです。

見積もりを依頼する際は、複数の会社から相見積もりを取り、以下の点を比較検討しましょう。

- 見積もりの詳細度: 「一式〇〇円」といった大雑把な見積もりではなく、「保管料」「入荷料」「出荷料」「配送料」など、項目ごとに単価と数量が明記されているか。

- 固定費と変動費のバランス: 自社の物量の変動性を考慮し、固定費と変動費のバランスが適切かを確認します。物量が不安定な場合は、変動費の割合が高いプランの方がリスクは少ないかもしれません。

- 隠れたコストの有無: 基本料金が安く見えても、システム利用料や業務管理料、その他オプション料金が積み重なり、結果的に高額になるケースがあります。契約に含まれるサービス範囲と、追加料金が発生するケースを徹底的に確認しましょう。

- コスト削減効果のシミュレーション: 提示された見積もりをもとに、現状の自社物流コストと比較して、どれくらいのコスト削減が見込めるかを具体的にシミュレーションしてみることが大切です。

安かろう悪かろうでは、誤出荷の増加による信頼失墜など、目に見えないコストが発生します。品質とコストのバランスが取れた、最も納得感のある提案をしてくれる会社を選びましょう。

④ セキュリティ対策は万全か

委託先の倉庫には、自社の大切な資産である商品と、顧客の個人情報が集約されます。そのため、セキュリティ対策が万全であることは絶対条件です。

- 物理的セキュリティ:

- 監視カメラや警備システムが24時間体制で稼働しているか。

- 従業員以外の入退室管理が厳格に行われているか。

- 高額品などを保管するための施錠可能な専用エリアがあるか。

- 情報セキュリティ:

- プライバシーマーク(Pマーク)やISMS(情報セキュリティマネジメントシステム/ISO27001)といった第三者認証を取得しているか。これは、個人情報や機密情報を適切に管理する体制が整っていることの客観的な証明になります。

- サーバーへの不正アクセス対策や、データのバックアップ体制は万全か。

- 災害対策:

- 倉庫の耐震性は十分か。

- 消火設備(スプリンクラーなど)が設置されているか。

- BCP(事業継続計画)が策定されているか。

倉庫見学が可能であれば、必ず足を運び、自分の目で整理整頓の状況や、セキュリティ体制を確認することをおすすめします。現場の雰囲気からは、その会社の管理レベルをうかがい知ることができます。

⑤ 情報共有の仕組みや体制が整っているか

デメリットの項目でも触れたように、アウトソーシングでは委託先との円滑な情報共有が成功の鍵を握ります。

- WMS(倉庫管理システム)の機能性:

- 自社のPCからリアルタイムで在庫状況や出荷ステータスを確認できるか。

- CSVファイルなどで簡単に出荷指示データを取り込めるか。

- 自社が利用しているECカートや受注管理システムとAPI連携が可能か。API連携ができれば、手動でのデータやり取りが不要になり、業務が大幅に効率化されます。

- サポート体制:

- 専任の担当者がついてくれるか。

- 問い合わせに対するレスポンスは迅速で丁寧か。

- 定期的なミーティングなど、コミュニケーションの機会を設けてくれるか。

- トラブル発生時の報告・連絡・相談のフローは明確か。

契約前に、実際に使用するWMSのデモ画面を見せてもらう、あるいはトライアル利用させてもらうと、使い勝手や機能性を具体的に確認できます。また、担当者との相性も重要です。こちらのビジネスを深く理解し、親身になって相談に乗ってくれるパートナーを見つけましょう。

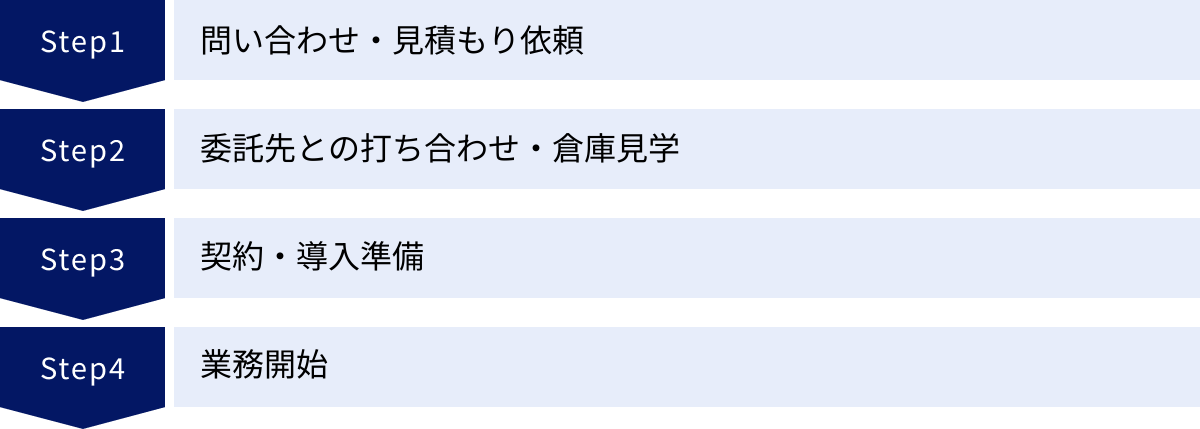

物流アウトソーシング導入までの流れ【4ステップ】

物流アウトソーシングを実際に導入するまでのプロセスは、どのような流れで進むのでしょうか。ここでは、問い合わせから業務開始までの一般的な4つのステップを解説します。スムーズな導入のために、各ステップで何を行うべきかを把握しておきましょう。

① 問い合わせ・見積もり依頼

まずは、自社の課題や要望に合いそうな物流アウトソーシング会社を数社ピックアップし、ウェブサイトの問い合わせフォームや電話で連絡を取ります。この段階で、できるだけ具体的な情報を伝えることが、精度の高い提案や見積もりを引き出すポイントです。

【伝えるべき情報】

- 会社概要: 事業内容、取り扱い商材など。

- 現状の物流状況: 現在の保管場所、月間の出荷件数、SKU(商品アイテム数)など。

- 委託したい業務範囲: 保管・発送のみか、流通加工や受注処理も含むかなど。

- 課題と目的: 「誤出荷を減らしたい」「コストを削減したい」「コア業務に集中したい」など、アウトソーシングによって何を実現したいのかを明確に伝えます。

- 利用しているシステム: ECカートシステム、受注管理システムなど。

これらの情報をもとに、委託先企業は初期提案と概算の見積もりを作成します。複数の会社から見積もりを取り、比較検討しましょう。

② 委託先との打ち合わせ・倉庫見学

見積もり内容や提案に魅力を感じた会社とは、より詳細な打ち合わせを行います。オンライン会議や訪問形式で、自社のビジネスモデルや物流業務の流れを詳しく説明し、委託先からもサービスの詳細や料金体系について説明を受けます。

【この段階で確認すべきこと】

- 見積もり内容の詳細(各項目の単価、計算根拠)

- 契約に含まれるサービスとオプションサービスの範囲

- WMSの機能や操作性(デモを見せてもらうのが理想)

- 導入までのスケジュール感

- トラブル発生時の対応フロー

そして、可能であれば必ず倉庫見学を申し込みましょう。 倉庫は自社の商品を預ける大切な場所です。

- 整理整頓: 倉庫内が清潔で、商品が整然と管理されているか。

- 作業の様子: スタッフが効率よく、丁寧に作業しているか。現場の雰囲気は良いか。

- セキュリティ: 入退室管理や監視カメラの設置状況はどうか。

- 設備: 商材に適した保管設備(空調、ラックなど)が整っているか。

百聞は一見に如かず。現場の管理レベルを自分の目で確かめることは、信頼できるパートナーを選ぶ上で非常に重要です。

③ 契約・導入準備

打ち合わせと倉庫見学を経て、委託先を最終的に一社に絞り込み、契約を締結します。契約書の内容は隅々まで確認し、不明な点があれば必ず質問して解消しておきましょう。特に、契約期間、解約条件、免責事項などは重要なポイントです。

契約後は、業務開始に向けた導入準備期間に入ります。委託先と協力しながら、以下のような準備を進めます。

- キックオフミーティング: 両社の担当者で顔合わせをし、今後のスケジュールや役割分担を確認します。

- 業務フローの構築: 自社の業務に合わせた詳細なオペレーションルール(入荷検品の基準、梱包方法、同梱物の指定など)を決定します。

- システム連携: ECカートや受注管理システムと、委託先のWMSとの連携設定を行います。API連携ができない場合は、CSVでのデータ連携方法などを確立します。

- 商品マスタの登録: 取り扱うすべての商品の情報(商品名、SKUコード、JANコード、サイズ、重量など)を委託先のWMSに登録します。

- 初期在庫の移管: 現在保管している商品を、委託先の倉庫へ移送します。移送のスケジュールや方法についても、事前に詳細な計画を立てます。

この導入準備は、スムーズな業務開始のために最も重要なフェーズです。委託先に任せきりにせず、自社も主体的に関わることが成功の鍵となります。

④ 業務開始

すべての準備が整ったら、いよいよ物流業務が委託先でスタートします。しかし、開始後すぐにすべてが完璧に回るとは限りません。

業務開始直後は、想定外の問題や細かな確認事項が発生しやすい時期です。委託先の担当者と密にコミュニケーションを取り、日々の状況を共有し合うことが大切です。多くの会社では、業務が安定稼働するまでの一定期間を「並走期間」と位置づけ、特に手厚いサポート体制を敷いています。

- 日次レポートの確認: 毎日の出荷件数や完了報告などを確認し、問題がないかをチェックします。

- 定期的な振り返り: 週次や月次で定例会を開き、オペレーション上の課題や改善点について話し合います。

- フィードバック: 実際にサービスを利用してみて気づいた点や、顧客からの声などを委託先にフィードバックし、一緒により良い運用体制を築いていく姿勢が重要です。

このPDCAサイクルを回していくことで、物流アウトソーシングの効果を最大化していくことができます。

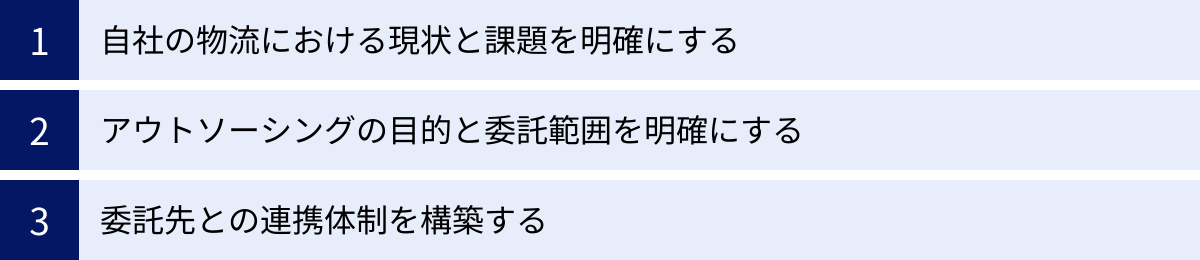

物流アウトソーシングを成功させるためのポイント

物流アウトソーシングは、導入すれば自動的に成功するわけではありません。委託先企業との連携を密にし、パートナーとして共に成長していく視点が不可欠です。ここでは、アウトソーシングを成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。

自社の物流における現状と課題を明確にする

アウトソーシングを検討する第一歩は、自社の物流の現状を客観的かつ具体的に把握することです。感覚的に「大変だ」「コストがかかっている」と感じているだけでは、適切な委託先を選ぶことも、導入効果を正しく測定することもできません。

以下の項目について、できる限り数値で洗い出してみましょう。

- コスト:

- 現在、物流にかかっている月間・年間の総コストはいくらか?

- (内訳:人件費、倉庫賃料、光熱費、資材費、配送料など)

- 出荷1件あたりの物流コストはいくらか?

- 業務量・リソース:

- 月間の平均出荷件数、最大出荷件数は何件か?

- SKU(取り扱い商品アイテム数)はいくつか?

- 物流業務に何人のスタッフが、1日何時間を費やしているか?

- 品質・サービスレベル:

- 月間の誤出荷や配送遅延の発生件数(率)はどれくらいか?

- 受注から出荷までの平均リードタイムは何日か?

- 顧客からの物流に関するクレームには、どのような内容が多いか?

これらの数値を可視化することで、「人件費の比率が高い」「繁忙期の残業が常態化している」「誤出荷率が業界平均より高い」といった具体的な課題が浮き彫りになります。 この現状分析が、次のステップである「目的の明確化」の土台となります。

アウトソーシングの目的と委託範囲を明確にする

現状と課題が明確になったら、次に「何のためにアウトソーシングするのか」という目的を具体的に設定します。この目的が曖昧なままだと、委託先選定の軸がぶれてしまい、導入後に「こんなはずではなかった」という結果になりかねません。

目的は、SMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)を意識して設定すると良いでしょう。

- (悪い例): 物流を楽にしたい。

- (良い例):

- 「1年以内に、出荷1件あたりの物流コストを現在の500円から400円に、20%削減する」(コスト削減が目的)

- 「コア業務への集中を目的とし、経営者が物流業務に費やす時間を月20時間からゼロにする」(リソースの再配分が目的)

- 「半年以内に、誤出荷率を現在の0.1%から0.01%以下に改善し、顧客満足度を高める」(品質向上が目的)

目的が明確になれば、自ずと「どこまでの業務を委託すべきか」という委託範囲も決まってきます。 例えば、コスト削減が最優先であれば、配送料のボリュームディスカウントが期待できる「保管・発送」業務の委託が中心になるかもしれません。コア業務への集中が目的なら、「受注処理から顧客対応まで」のフルフィルメントを委託するのが最適解となります。

この「目的」と「委託範囲」を社内で合意形成し、委託先にも明確に伝えることが、パートナーシップの第一歩です。

委託先との連携体制を構築する

物流アウトソーシングは、業務を「丸投げ」して終わりではありません。むしろ、外部のプロフェッショナルと協力して自社の物流を改善していく「協業プロジェクト」と捉えるべきです。成功のためには、委託先との強固な連携体制が不可欠です。

- 明確なコミュニケーションチャネルの確立:

- 誰が自社のメイン担当者で、誰が委託先の窓口になるのかを明確にします。

- 日々の連絡手段(チャットツール、メール)、緊急時の連絡方法、定例ミーティングの頻度などを具体的に決めます。

- 情報共有のルール化:

- 委託先からどのようなレポート(在庫レポート、入出庫レポート、KPIレポートなど)を、どのタイミングで共有してもらうのかを決めます。

- 自社からも、販売計画やセール情報、新商品の発売予定などを早期に共有することで、委託先はリソースの事前準備ができ、スムーズな対応が可能になります。

- パートナーとしての関係構築:

- 委託先を単なる「作業代行業者」として扱うのではなく、自社の成長を支える「戦略的パートナー」として尊重する姿勢が重要です。

- 定期的に倉庫を訪問して現場のスタッフとコミュニケーションを取ったり、感謝の意を伝えたりすることも、良好な関係構築につながります。

委託先任せにせず、自社も当事者意識を持って物流オペレーションに関与し続けること。そして、問題が発生した際には責任を押し付け合うのではなく、共に解決策を探る姿勢を持つこと。このような二人三脚の体制を築くことこそが、物流アウトソーシングを長期的に成功させる最大の秘訣です。

おすすめの物流アウトソーシング会社5選

ここでは、EC物流を中心に豊富な実績と強みを持つ、代表的な物流アウトソーシング会社を5社ご紹介します。各社の特徴を比較し、自社に合ったパートナー探しの参考にしてください。(情報は本記事執筆時点のものです。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。)

| 会社名 | 特徴 | 強み・得意分野 |

|---|---|---|

| 富士ロジテックホールディングス | 柔軟なカスタマイズ性と高い現場力 | BtoC/BtoB両対応、アパレル・化粧品、複数倉庫でのリスク分散(BCP) |

| アートトレーディング株式会社 | ECサイト構築から物流までワンストップ | スタートアップ・小規模事業者、Shopify連携、フルフィルメント |

| 株式会社関通 | 自社開発WMSと徹底した現場改善 | 中~大規模EC、学べる倉庫見学会、物流コンサルティング |

| 株式会社イー・ロジット | 幅広い商材への対応力とコンサル機能 | 物流コンサルティング、多様な商材(アパレル、雑貨、食品)、大規模EC |

| 株式会社スクロール360 | 通販事業の知見を活かしたフルフィルメント | 化粧品・健康食品、定期通販(サブスク)、CRM・顧客対応 |

① 富士ロジテックホールディングス

「期待を超える、物流へ。」をスローガンに掲げ、荷主のビジネス成長に貢献する物流サービスを提供しています。BtoCのEC物流はもちろん、BtoBの卸売物流や海外発送にも対応しており、幅広いニーズに応えられるのが特徴です。特に、顧客ごとの要望に合わせた柔軟なカスタマイズを得意としており、画一的なサービスでは満たせない細かな要望にも対応可能です。全国に複数の拠点を構えているため、在庫の分散配置によるリードタイム短縮やBCP対策にも強みを持っています。アパレルや化粧品、雑貨などの取り扱い実績が豊富です。

参照:富士ロジテックホールディングス公式サイト

② アートトレーディング株式会社

ECサイトの構築から、受注管理、物流代行、顧客対応までをワンストップで提供しているのが最大の特徴です。特に、世界シェアNo.1のECプラットフォームである「Shopify」との連携に強く、Shopifyでのサイト構築から物流までを一気通貫で任せることができます。月間出荷件数100件程度の小規模な事業者から対応可能で、スタートアップやこれからECを始める企業にとって心強いパートナーとなります。シンプルな料金体系も魅力の一つです。

参照:アートトレーディング株式会社公式サイト

③ 株式会社関通

「倉庫がセールスを代行する」という考えのもと、高品質な物流サービスを提供しています。最大の特徴は、自社で開発・運用するWMS(倉庫管理システム)「アトムくん」と、それに基づく徹底した現場改善力です。ミス撲滅や生産性向上に関するノウハウが豊富で、その知見を公開する「学べる倉庫見学会」は、多くのEC事業者から高い評価を得ています。物流業務の委託だけでなく、自社物流の改善を目指す企業向けのコンサルティングも手掛けています。

参照:株式会社関通公式サイト

④ 株式会社イー・ロジット

物流アウトソーシング業界のリーディングカンパニーの一つであり、豊富な実績とノウハウを持っています。物流コンサルティングから始まり、現在では全国に大規模な物流センターを構え、幅広い業種・商材の物流業務を受託しています。アパレル、化粧品、食品、雑貨、書籍など、多種多様な商材の取り扱い実績があり、それぞれの商材特性に合わせた最適なオペレーションを構築できるのが強みです。大規模なEC事業者や、複雑な要件を持つ企業にも対応できるキャパシティと対応力を兼ね備えています。

参照:株式会社イー・ロジット公式サイト

⑤ 株式会社スクロール360

カタログ通販大手「スクロール」のグループ会社として、長年の通販事業で培ったノウハウを活かしたフルフィルメントサービスを提供しています。特に、化粧品や健康食品といったリピート通販(サブスクリプションモデル)に強みを持っています。商品の保管・発送だけでなく、受注処理やコールセンター業務、さらにはCRM(顧客関係管理)支援まで、通販事業に必要な機能をトータルでサポートします。顧客との継続的な関係構築を重視するビジネスモデルにとって、最適なパートナーと言えるでしょう。

参照:株式会社スクロール360公式サイト

まとめ

本記事では、物流アウトソーシングの基本的な概念から、メリット・デメリット、費用、会社の選び方、そして導入を成功させるためのポイントまで、幅広く解説しました。

EC市場の拡大や人手不足、物流の2024年問題といった社会情勢の変化を背景に、物流業務のあり方は大きな変革期を迎えています。このような時代において、物流アウトソーシングは、もはや単なるコスト削減や業務効率化の手段ではありません。

物流のプロフェッショナルの知見とリソースを活用し、高品質な物流サービスを実現することで顧客満足度を高め、自社のリソースを商品開発やマーケティングといったコア業務に集中させるための「経営戦略」として、その重要性はますます高まっています。

物流アウトソーシングを成功させる鍵は、自社の課題を正確に把握し、明確な目的を持って、信頼できるパートナー企業を選ぶことです。そして、導入後も「丸投げ」にするのではなく、委託先と密に連携し、共に事業を成長させていくという姿勢が不可欠です。

この記事が、貴社の物流課題を解決し、事業をさらに飛躍させるための一助となれば幸いです。まずは自社の物流の現状分析から始め、最適なパートナー探しへと一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。