EC市場の拡大やサプライチェーンの複雑化に伴い、物流の重要性はかつてないほど高まっています。特に、商品の保管・管理・出荷を担う「物流倉庫」は、事業の根幹を支える重要なインフラです。しかし、自社に最適な物流倉庫をどのように選べば良いのか、悩んでいる事業者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、物流倉庫の基本的な知識から、メリット・デメリット、具体的な業務内容、料金体系、そして失敗しないための選び方までを網羅的に解説します。さらに、物流業界に大きな影響を与えている「2024年問題」に対応するための倉庫選びのポイントにも焦点を当て、事業の持続的な成長を支えるためのヒントを提供します。

この記事を読めば、自社のビジネスモデルや商材に最適な物流倉庫を見つけ、競争力のある物流体制を構築するための具体的なステップを理解できます。

目次

物流倉庫とは

物流倉庫とは、単に商品を保管するだけの場所ではなく、顧客に商品を届けるまでの一連の物流プロセスを担う高機能な施設を指します。具体的には、商品の入荷・検品、在庫管理、ピッキング、流通加工、梱包、出荷といった業務が集約された拠点です。

従来の「倉庫」が持つ「保管」という静的な機能に対し、物流倉庫は「流通」という動的な機能を持ち合わせているのが最大の特徴です。サプライチェーンにおけるハブとして、生産者から消費者へと商品が円滑に流れるための重要な役割を果たしています。特にECビジネスにおいては、顧客満足度を左右する注文から配送までのリードタイム短縮や、高品質な配送サービスを実現するために不可欠な存在です。

物流倉庫の利用形態は、自社で建設・運営する「自家用倉庫」と、専門の事業者に業務を委託する「営業倉庫」の2つに大別されます。本記事では、多くの企業が利用する後者の、外部の事業者が運営する物流倉庫(貸倉庫)について詳しく解説していきます。

貸倉庫(レンタル倉庫)との違い

「物流倉庫」と似た言葉に「貸倉庫(レンタル倉庫)」がありますが、両者は契約形態やサービスの範囲において明確な違いがあります。これらの違いを理解することは、自社のニーズに合ったサービスを選ぶための第一歩です。

| 比較項目 | 物流倉庫 | 貸倉庫(レンタル倉庫) |

|---|---|---|

| 契約形態 | 準委任契約または請負契約(寄託契約) | 不動産賃貸借契約 |

| 管理・運営主体 | 倉庫事業者 | 荷主(借主) |

| 主な目的 | 在庫管理・ピッキング・梱包・出荷等の物流業務全般 | 物品の保管・スペースの利用 |

| 倉庫業法登録 | 必須 | 不要 |

| 提供サービス | 保管、荷役、流通加工、システム管理など一括 | スペースの提供のみ |

契約形態の違い

最も大きな違いは、その契約形態にあります。

物流倉庫を利用する際の契約は、「寄託契約」と呼ばれるものです。これは、倉庫事業者に自社の商品の管理・運用を委託する業務委託契約の一種です。荷主は倉庫事業者に対し、商品の保管や入出庫作業、在庫管理といった一連の物流業務を任せ、その対価として利用料を支払います。商品の所有権は荷主にありますが、その管理責任は倉庫事業者が負います。

一方、貸倉庫(レンタル倉庫)の契約は、「不動産賃貸借契約」です。これは、アパートやマンションを借りるのと同じように、倉庫という「スペース」を借りるための契約です。荷主は月々の賃料を支払ってスペースを確保し、その中での商品の管理や作業はすべて自社で行う必要があります。商品の管理責任も当然、荷主自身が負います。

管理・運営主体の違い

契約形態の違いから、管理・運営の主体も異なります。

物流倉庫では、倉庫の専門家である倉庫事業者が管理・運営を行います。経験豊富なスタッフが、WMS(倉庫管理システム)などの専門的なツールを駆使して、効率的かつ正確な物流オペレーションを構築・実行します。荷主は、物流に関する専門的な知識やノウハウがなくても、高品質な物流サービスを受けることができます。

対して貸倉庫では、スペースを借りた荷主自身が管理・運営の主体となります。商品の入出庫作業、在庫管理、棚の設置、作業スタッフの雇用・教育、セキュリティ対策など、倉庫運営に関わるすべての業務を自社で完結させなければなりません。自社で物流ノウハウを蓄積したい、あるいは独自のオペレーションを構築したい企業にとってはメリットがありますが、相応のリソースと専門知識が求められます。

倉庫業法に基づく登録の有無

両者を法的な観点から区別する重要なポイントが、倉庫業法に基づく登録の有無です。

物流倉庫は、第三者(顧客)の物品を預かる「倉庫業」を営むため、国土交通大臣の登録を受けることが倉庫業法で義務付けられています。この登録を受けるためには、倉庫の施設設備基準(耐火・耐震性能、防火設備など)や、倉庫管理主任者の配置義務など、厳しい要件をクリアしなければなりません。つまり、登録を受けている物流倉庫は、国が定めた基準を満たした、安全で信頼性の高い施設であるといえます。

一方で、貸倉庫は単なるスペース貸し(不動産賃貸業)であるため、倉庫業法の適用対象外であり、登録は不要です。そのため、施設の安全性や管理体制は事業者によって様々であり、利用者自身が見極める必要があります。

営業倉庫との違い

物流倉庫について調べていると、「営業倉庫」という言葉も頻繁に目にします。この2つの言葉は、しばしば同義で使われますが、厳密には指し示す側面が異なります。

- 営業倉庫: 法律上の区分を指す言葉。倉庫業法に基づき、他人の物品を保管する目的で運営される倉庫の総称です。前述の通り、国土交通大臣の登録を受けた倉庫のみが「営業倉庫」と名乗ることができます。

- 物流倉庫: 機能上の呼称を指す言葉。保管機能に加えて、入出庫、検品、ピッキング、梱包、配送といった一連の物流機能(ロジスティクス)を提供する倉庫を指します。

結論として、現在、私たちが一般的に「物流倉庫」と呼んでいるものの多くは、法的には「営業倉庫」に該当します。 現代のビジネスにおいて、単に商品を保管するだけの倉庫のニーズは減少し、付加価値の高い物流サービスを提供する倉庫が主流となっているため、「物流倉庫」という機能面を強調した呼称が一般化したのです。

したがって、倉庫サービスを選ぶ際には、「倉庫業法の登録を受けているか(=営業倉庫か)」を確認することが、その倉庫の信頼性と安全性を判断する上での一つの重要な基準となります。

物流倉庫の種類

営業倉庫(物流倉庫)は、倉庫業法において保管する物品の種類によって大きく3つに分類されます。それぞれの倉庫は、特定の品目を安全かつ適切に保管するための独自の設備や基準を備えています。自社が取り扱う商材の特性に合わせて、最適な種類の倉庫を選ぶことが重要です。

| 倉庫の種類 | 主な分類 | 保管できる物品の例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 普通倉庫 | 1類〜3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫など | 一般的な消費財、家電、アパレル、穀物、セメント、液体化学薬品、高圧ガスなど | 最も一般的な倉庫。防火・防水・防犯性能などにより等級が分かれる。 |

| 冷蔵倉庫 | C3級〜F4級 | 生鮮食品、冷凍食品、乳製品、医薬品など | 10℃以下の温度で物品を保管する。厳格な温度管理が可能。 |

| その他の特殊な倉庫 | 水面倉庫 | 原木など | 水面を利用して物品を保管する。 |

普通倉庫

普通倉庫は、農業、鉱業(金属、石炭などを除く)、製造業の産品など、多種多様な物品を保管するための倉庫です。私たちの身の回りにある商品の多くが、この普通倉庫で管理されています。普通倉庫は、その設備や構造、立地条件などによって、さらに細かく分類されます。

- 1類倉庫: 普通倉庫の中で最も厳しい基準が設けられている倉庫です。耐火性能、防水性能、防湿性能、遮熱性能、防犯設備などの基準をすべて満たしており、幅広い品目(第1類〜第5類物品)の保管が可能です。精密機械や電子部品、医薬品、高級アパレルなど、高い保管品質が求められる商材に適しています。

- 2類倉庫: 1類倉庫の要件から耐火性能を除いたものです。防火性能が求められないため、燃えにくい物品(第2類〜第5類物品)の保管が主となります。例えば、米や麦、でんぷん、砂糖などが該当します。

- 3類倉庫: 1類倉庫の要件から耐火性能と防湿性能を除いたものです。湿気の影響を受けにくく、燃えにくい物品(第3類〜第5類物品)が保管対象です。ガラス製品や陶磁器、セメントなどがこれにあたります。

- 野積倉庫: 柵や塀で囲まれた区画で、屋外に物品を保管する倉庫です。風雨にさらされても品質が劣化しにくい、鉱物や木材、自動車などが主な保管対象です。

- 貯蔵槽倉庫: サイロやタンクのような形状の倉庫で、小麦や大豆などのバラ状の貨物や、液体状の貨物を保管します。

- 危険品倉庫: 消防法や高圧ガス保安法などで定められた危険物(引火性液体、火薬類、高圧ガスなど)を専門に保管する倉庫です。他の施設から一定の距離を保つ必要があり、非常に厳格な安全基準のもとで運営されています。

冷蔵倉庫

冷蔵倉庫は、10℃以下の温度で物品を保管することが定められている倉庫です。主に、水産物、畜産物、冷凍食品、野菜、果物、乳製品といった生鮮食料品のほか、温度管理が必要な医薬品や化学製品の保管にも利用されます。

冷蔵倉庫は、保管温度帯によってさらに細かくクラス分けされています。

- C級(チルド): 10℃以下〜-2℃未満の温度帯。乳製品、練り製品、一部の青果物など。

- F級(フローズン): -2℃以下の温度帯。冷凍食品、アイスクリーム、冷凍の肉・魚など。

- 超低温倉庫: -50℃以下で保管する特殊な倉庫。マグロなどの高級水産物や、特定のワクチン・医薬品の保管に用いられます。

このように、冷蔵倉庫は商品の鮮度や品質を維持するために不可欠なインフラです。特に食品を扱う事業者にとっては、HACCP(ハサップ)などの衛生管理基準に対応しているかどうかも、倉庫選定の重要なポイントとなります。

その他の特殊な倉庫

上記の普通倉庫、冷蔵倉庫のほかにも、特定の物品に特化した倉庫が存在します。

- 水面倉庫: 海や川などの水面を利用して、原木などの木材を保管する倉庫です。

- トランクルーム: 倉庫業法上は普通倉庫に分類されますが、主に個人や企業の家財、書類、季節用品など、非事業用の物品を保管するサービスとして認知されています。

このように、物流倉庫には様々な種類があります。自社が取り扱う商材の特性(温度管理の要否、危険物の該非、荷姿など)を正確に把握し、それに対応できる設備と許可を持つ倉庫を選ぶことが、コンプライアンス遵守と品質維持の両面から極めて重要です。

物流倉庫を利用するメリット

自社で倉庫を運営せず、外部の物流倉庫を利用(アウトソーシング)することには、多くのメリットがあります。特に、リソースが限られる中小企業やスタートアップ、また事業の急成長を目指す企業にとって、物流倉庫の活用は経営戦略上の重要な選択肢となり得ます。

コア業務に集中できる

物流倉庫を利用する最大のメリットは、企業が自社のコア業務に経営資源を集中できることです。商品開発、マーケティング、販売戦略、顧客サポートなど、企業の競争力の源泉となる活動に、人材や時間、資金を重点的に投下できます。

自社で物流を行う場合、下記のようなノンコア業務に多くのリソースを割かざるを得ません。

- 倉庫スタッフの採用、教育、労務管理

- 在庫の棚卸し、管理システムの運用

- 梱包資材の選定、発注、管理

- 配送業者との契約、運賃交渉

- 倉庫内の整理整頓、清掃

- 誤出荷や配送遅延などのトラブル対応

これらの業務は事業運営に不可欠ですが、直接的に売上を生み出す活動ではありません。物流のプロフェッショナルである倉庫事業者にこれらの業務を委託することで、経営者は本来注力すべき事業の成長戦略の立案・実行に専念できるようになります。これは、変化の激しい市場環境で勝ち抜くために非常に大きなアドバンテージです。

物流品質が安定・向上する

専門の物流倉庫は、長年の経験を通じて培ったノウハウと、効率的なオペレーションを実現するためのシステムやマテハン機器(マテリアルハンドリング機器)を備えています。これらを活用することで、自社で運営するよりも物流品質を安定させ、さらに向上させることが可能です。

- 誤出荷の削減: WMS(倉庫管理システム)とハンディターミナルを用いたバーコード管理により、ヒューマンエラーを最小限に抑え、正確なピッキングと出荷を実現します。誤出荷は、顧客満足度の低下だけでなく、再送コストや返品対応など、多くの無駄なコストを発生させるため、その削減効果は絶大です。

- リードタイムの短縮: 熟練したスタッフと最適化された倉庫レイアウトにより、受注から出荷までの時間を大幅に短縮できます。当日出荷や翌日配送への対応力が高まり、顧客体験の向上に直結します。

- 梱包品質の向上: 商品の特性やサイズに合わせた最適な梱包資材を選定し、丁寧かつ迅速な梱包作業を行います。これにより、配送中の破損リスクを低減し、商品を受け取った顧客に良い印象を与えます。ギフトラッピングやメッセージカードの同梱といった、付加価値の高いサービスに対応できる倉庫もあります。

- 属人化の排除: 自社物流では、特定のベテランスタッフに業務が依存しがちです。その人が休んだり退職したりすると、途端に物流が滞るリスクがあります。物流倉庫では、業務が標準化・システム化されているため、担当者が変わっても安定した品質を維持できます。

コストを最適化・変動費化できる

自社で倉庫を運営する場合、倉庫の賃料や人件費、システムの維持費など、物量に関わらず発生する「固定費」が大きな負担となります。一方、物流倉庫を利用することで、これらのコストを物量に応じた「変動費」に転換できます。

- 固定費の削減: 自社で倉庫を借り、フォークリフトなどの設備を導入し、スタッフを雇用すると、多額の初期投資と継続的な固定費が発生します。物流倉庫を利用すれば、これらのコストは不要となり、キャッシュフローの改善に繋がります。

- 波動への柔軟な対応: ECセール時や季節的な需要増など、物量が急激に変動する「波動」への対応は、自社物流における大きな課題です。人員を増やしても閑散期には過剰になり、逆に少ないままだと繁忙期にパンクしてしまいます。物流倉庫は、複数の荷主の荷物を取り扱うことでリソースを平準化しており、波動にも柔軟に対応できます。これにより、機会損失を防ぎつつ、無駄なコストの発生を抑えることができます。

- スケールメリットの享受: 物流倉庫は、多くの荷主の荷物を取り扱うことで、梱包資材の大量購入や配送キャリアとの大口契約を結んでいます。これにより、資材費や配送料を安価に抑えることが可能です。荷主は、自社単独では得られないスケールメリットを享受し、物流コスト全体を削減できる可能性があります。

このように、物流倉庫の活用は単なる業務のアウトソーシングに留まらず、経営資源の最適化、品質向上、コスト構造の改善といった、多岐にわたる経営上のメリットをもたらします。

物流倉庫を利用するデメリット

多くのメリットがある一方で、物流倉庫の利用にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、アウトソーシングを成功させるための鍵となります。

委託コストがかかる

当然のことながら、外部のサービスを利用するためには費用が発生します。物流倉庫の利用料金は、保管料、入出庫料、梱包料、配送料など、様々な項目で構成されており、物量や作業内容によって変動します。自社で運営した場合のコストと比較検討し、費用対効果を見極める必要があります。

特に、事業規模がまだ小さい場合や、物量が非常に少ない場合、自社で対応した方がトータルコストを安く抑えられるケースもあります。ただし、コストを比較する際には、単純な金銭的コストだけでなく、自社スタッフの人件費(時間)、管理の手間、ミスの発生による機会損失といった「見えないコスト」も考慮に入れることが重要です。

また、料金体系が複雑で、見積もり時点では想定していなかった追加費用(スポットでの作業依頼や、規格外の対応など)が発生することもあります。契約前には、料金体系の詳細や追加料金の発生条件などを細かく確認し、不明瞭な点がないようにしておくことが不可欠です。

自社に物流ノウハウが蓄積されにくい

物流業務を完全に外部に委託してしまうと、社内に物流に関する知識や経験(ノウハウ)が蓄積されにくいというデメリットがあります。物流は、コスト削減や顧客満足度向上のための改善の宝庫であり、このノウハウを完全に手放してしまうことは、長期的な視点で見るとリスクになり得ます。

例えば、将来的に事業が拡大し、自社で物流を内製化したいと考えた際に、社内に知見を持つ人材が誰もいないという状況に陥る可能性があります。また、倉庫側で発生している問題点や改善の機会に気づきにくくなり、より良い物流体制を構築するための主体的なアクションが取りにくくなることも考えられます。

このデメリットを軽減するためには、倉庫会社を単なる「下請け業者」として扱うのではなく、「パートナー」として捉え、定期的なミーティングの場を設けることが有効です。在庫回転率や誤出荷率といったKPI(重要業績評価指標)を共有し、共に改善策を検討する関係性を築くことで、自社にもノウハウを還元しつつ、物流品質を継続的に高めていくことができます。

リアルタイムでの情報共有が難しい場合がある

自社で商品を管理している場合、在庫の状況や出荷の進捗は常に目の前で把握できます。しかし、物流倉庫に委託すると、物理的に商品が手元から離れるため、情報の可視性が低下する可能性があります。

特に、倉庫側のWMS(倉庫管理システム)と自社の販売管理システムやECカートシステムが連携していない場合、情報共有にタイムラグが生じます。 例えば、顧客から注文キャンセルや届け先変更の依頼があった際に、すでに出荷作業が進んでしまっていて対応できない、といった事態が発生しかねません。また、ECサイト上の在庫数と実際の倉庫の在庫数にズレが生じ、欠品しているにも関わらず注文を受け付けてしまう「売り越し」のリスクも高まります。

この問題を解決するためには、システム連携が可能な物流倉庫を選ぶことが極めて重要です。APIなどを通じてリアルタイムに在庫情報や出荷ステータスが連携できる倉庫であれば、アウトソーシングによる情報共有のデメリットを大幅に解消できます。倉庫選定の際には、どのようなシステム連携に対応しているのかを必ず確認しましょう。

これらのデメリットは、適切な倉庫会社を選び、良好なパートナーシップを築くことで、十分に克服可能です。メリットとデメリットの両方を正しく理解し、自社の状況に合わせた最適な判断を下すことが求められます。

物流倉庫の主な業務内容

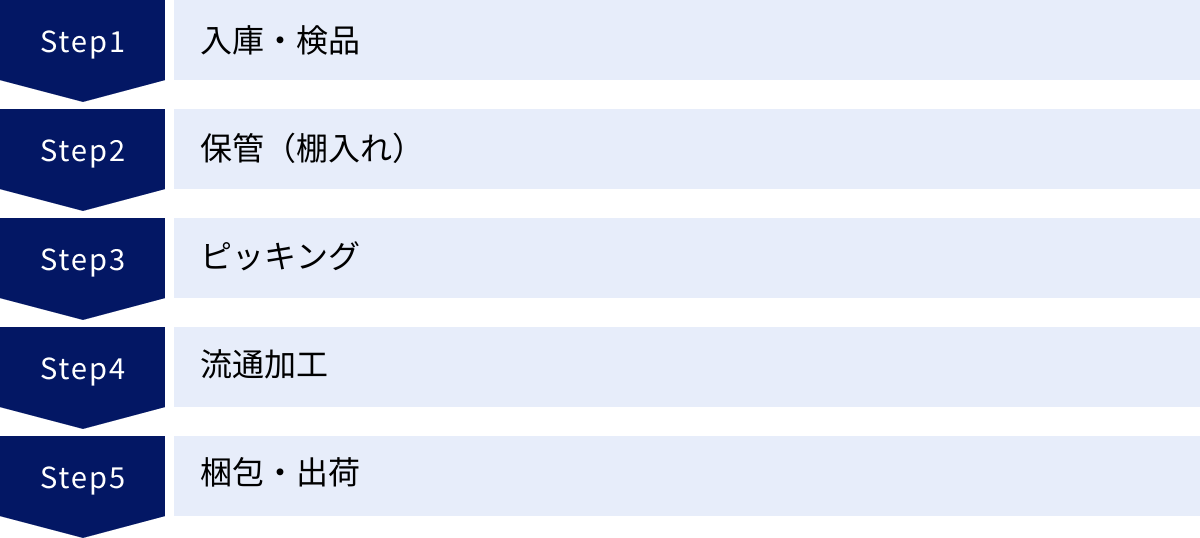

物流倉庫では、商品が入荷してから顧客の手元に届くまでの間に、様々な業務が行われています。これらのプロセスを理解することで、物流倉庫がどのような機能を提供してくれるのか、また自社の業務をどこまで委託できるのかを具体的にイメージできます。

入庫・検品

入庫は、サプライヤーや自社工場から商品が倉庫に到着する最初のプロセスです。トラックから荷物を降ろし(荷受け)、受け入れた商品の種類と数量が、事前に共有されている入荷予定データ(ASNデータ)と一致しているかを確認します。

続いて検品作業が行われます。これは、入庫した商品に間違いがないか、破損や汚れがないかをチェックする非常に重要な工程です。

- 数量検品: 伝票通りの数量が納品されているかを確認します。

- 品質検品: 商品に傷、汚れ、破損がないかを目視で確認します。アパレルであれば縫製のほつれ、食品であれば賞味期限やパッケージの印字ミスなどもチェック対象となります。

- 品番・型番検品: 商品の品番、色、サイズなどが正しいかを確認します。

この検品作業を正確に行うことで、後の工程でのミスを防ぎ、不良品が顧客に渡ることを未然に防止します。検品が完了した商品は、WMS(倉庫管理システム)に登録され、在庫として計上されます。

保管(棚入れ)

検品が終わった商品は、倉庫内の適切な保管場所へと移動され、棚やラックに格納されます。この作業を棚入れ(ロケーション管理)と呼びます。効率的な倉庫運営のためには、このロケーション管理が鍵を握ります。

- 固定ロケーション: 商品の種類ごとに保管場所を固定する方法です。どこに何があるか分かりやすい反面、スペースに無駄が生じやすいというデメリットがあります。

- フリーロケーション: 空いている場所に商品を保管していく方法です。スペース効率は高まりますが、どこに何を置いたかをシステムで正確に管理する必要があります。多くの物流倉庫では、WMSを活用したフリーロケーションが採用されています。

また、商品の特性に応じて保管方法も変わります。頻繁に出荷される商品はピッキングしやすい手前のエリアに、重い商品は下の段に、といった工夫(ABC分析など)がなされます。温度管理が必要な商品は冷蔵・冷凍エリアへ、アパレルはハンガーラックにかけるなど、最適な環境で保管されます。

ピッキング

顧客から注文が入ると、WMSが出荷指示データを作成します。その指示に基づき、保管場所から該当する商品を集めてくる作業がピッキングです。ピッキングは、倉庫内作業の中で最も時間と労力がかかると言われており、その効率化が物流品質とコストを大きく左右します。

- オーダーピッキング(シングルピッキング): 注文ごとに商品を集める方法です。1件ずつの作業なので確実ですが、注文数が多いと移動距離が長くなり非効率です。

- トータルピッキング(バッチピッキング): 複数の注文の商品をまとめてピッキングし、後から注文ごとに仕分ける方法です。移動距離を短縮でき、効率的です。EC物流などで広く採用されています。

多くの物流倉庫では、バーコードを読み取るハンディターミナルを使い、ピッキングリストと実際の商品を照合することで、間違いのない正確なピッキングを実現しています。

流通加工

流通加工とは、商品に付加価値を与えるための加工作業のことです。倉庫内でこの作業を行うことで、販売機会の拡大や顧客満足度の向上に繋がります。物流倉庫によっては、多様な流通加工サービスを提供しています。

- アパレル関連: タグ付け、値札付け、袋入れ、検針作業など。

- 化粧品・医薬部外品: 法定ラベルの貼付、ロット番号の印字、セット品の組み立て(アセンブリ)など。

- ギフト関連: ギフトラッピング、メッセージカードの同梱、のし掛けなど。

- その他: シュリンクラップ包装、説明書の封入、複数商品のセット組みなど。

自社でこれらの作業を行うには多くの手間と場所が必要ですが、物流倉庫に委託することで、柔軟かつ効率的に対応できます。

梱包・出荷

ピッキングされ、必要に応じて流通加工が施された商品は、最終工程である梱包・出荷へと進みます。

梱包作業では、商品を配送中の衝撃から守るために、適切なサイズの段ボールを選び、緩衝材(エアークッションなど)と共に箱詰めします。商品のブランドイメージを損なわないよう、丁寧な梱包が求められます。また、環境に配慮した資材を使用するなど、企業の姿勢を示す場でもあります。

梱包が完了すると、配送伝票(送り状)を発行し、荷物に貼り付けます。その後、配送キャリア(ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便など)ごとに行き先方面別に仕分けられ、トラックに積み込まれて出荷されます。

出荷が完了すると、WMSから出荷完了データが送信され、ECサイトの購入者には「発送完了通知」と「追跡番号」がメールで送られる、という流れが一般的です。これら一連のプロセスが連携して動くことで、スムーズな物流が実現されています。

物流倉庫の料金体系と費用相場

物流倉庫を利用する上で、最も気になるのが料金体系と費用相場です。コスト構造を正しく理解し、自社の物量やサービス内容に合った料金プランを選ぶことが、費用を最適化する上で非常に重要です。

料金体系の種類

物流倉庫の料金体系は、大きく「固定費型」と「変動費型」の2つに分けられます。

固定費型(坪貸し契約)

坪貸し契約は、倉庫内の特定のスペース(坪単位)を借りる契約形態で、そのスペースの賃料を月額固定で支払う方式です。伝統的な倉庫賃貸に近い考え方で、比較的規模の大きい事業者や、保管スペースを安定的に確保したい場合に適しています。

- メリット: 毎月の費用が固定されているため、予算管理がしやすい。スペース内であれば、ある程度の物量の増減に対応できる。

- デメリット: 物量が少ない月でも同額の費用が発生するため、波動が大きい場合にはコスト効率が悪くなる。スペース内の作業は自社で行うか、別途作業委託料が必要になることが多い。

変動費型(個数建て契約)

個数建て契約は、実際に行った作業量に応じて費用が決まる従量課金制の料金体系です。「入庫1個あたり〇円」「出荷1件あたり〇円」といった形で、一つひとつの作業に単価が設定されています。EC事業者向けの物流サービスで広く採用されています。

- メリット: 物量に応じてコストが変動するため、無駄な費用が発生しにくい。特に、事業の立ち上げ期や物量の変動が大きい場合にリスクを抑えられる。

- デメリット: 料金項目が多岐にわたるため、コストの全体像が把握しにくい場合がある。物量が非常に多くなると、坪貸し契約よりも割高になる可能性がある。

近年では、これらの中間的なプランや、坪貸しと作業委託を組み合わせたカスタマイズプランを提供する倉庫も増えています。

費用の内訳【固定費】

毎月、物量の増減に関わらず発生する可能性のある費用です。

| 費用項目 | 内容 | 費用相場の目安 |

|---|---|---|

| 保管料 | 商品を倉庫に保管するためのスペース費用。 | 3,000~8,000円/坪(エリア・設備による) |

| システム利用料 | WMS(倉庫管理システム)の利用料。 | 10,000~50,000円/月 |

| 業務管理料 | 事務手数料、管理スタッフの人件費など。 | 10,000~50,000円/月 |

保管料

保管料は、倉庫のスペース利用料であり、固定費の根幹をなす費用です。算出方法はいくつかあります。

- 坪建て: 1坪(約3.3㎡)あたりの単価で計算。

- パレット建て: 1パレット(通常1.1m×1.1m)あたりの単価で計算。

- ラック建て: ラック1段あたりの単価で計算。

- 個建て: 商品1個あたりの単価で計算(変動費に分類されることも)。

費用相場は、立地(都心部か郊外か)や倉庫の設備(常温か冷蔵・冷凍か)によって大きく変動します。 一般的な常温倉庫の場合、都心近郊で1坪あたり5,000円~8,000円、郊外で3,000円~5,000円程度が目安とされています。

システム利用料

WMS(倉庫管理システム)を利用するための月額費用です。在庫管理、入出庫管理、システム連携などの機能を提供します。料金は、提供される機能の範囲やアカウント数によって変動します。

業務管理料

倉庫オペレーションを円滑に進めるための管理費用です。倉庫側スタッフの人件費、光熱費、通信費、事務手数料などが含まれます。固定費として請求される場合と、各作業料に含まれている場合があります。

費用の内訳【変動費】

入出庫などの作業量に応じて発生する費用です。

| 費用項目 | 内容 | 費用相場の目安 |

|---|---|---|

| 入庫料 | 商品を倉庫に入庫する際の作業料。 | 10~50円/個 |

| デバンニング料 | コンテナから荷物を降ろす作業料。 | 20,000~40,000円/20ftコンテナ |

| 検品料 | 入庫時の検品作業料。 | 5~30円/個(内容による) |

| 出庫料(ピッキング料) | 注文に応じて商品をピッキングする作業料。 | 10~100円/個 |

| 梱包作業料 | 商品を梱包する作業料(資材費は別途の場合あり)。 | 100~300円/件 |

| 配送料 | 配送キャリアに支払う運賃。 | 契約料金による(サイズ・宛先で変動) |

入庫料

商品が倉庫に到着した際の荷受け、数量確認などの作業に対する費用です。通常、商品1個あたり、または1ケースあたりの単価で計算されます。

デバンニング料

海外からコンテナで輸入した場合など、コンテナから荷物をすべて取り出す「デバンニング(バン出し)」作業にかかる費用です。コンテナのサイズ(20フィートか40フィートか)や、荷物の状態(パレット積みか手積みか)によって料金が異なります。

検品料

入庫時に商品の状態を確認する作業料です。簡単な数量チェックのみか、破損や汚れ、動作確認まで行うかなど、検品のレベルによって単価が変わります。

出庫料

注文書に基づいて商品をピッキングし、梱包場所まで運ぶ作業の費用です。商品1点あたりの単価で設定されることが多いです。

梱包作業料

商品を段ボールに詰め、緩衝材を入れ、テープで封をする一連の作業に対する費用です。ギフトラッピングなどの特殊な梱包は、別途追加料金がかかります。段ボールや緩衝材などの「梱包資材費」がこの料金に含まれている場合と、実費で別途請求される場合があります。

配送料

梱包された荷物を顧客へ届けるための運賃です。倉庫会社が配送キャリアと結んでいる契約料金が適用されるため、個別に契約するよりも安価になるケースが多くあります。料金は荷物のサイズ(60サイズ、80サイズなど)と配送先のエリアによって決まります。

その他にかかる初期費用

月々の利用料とは別に、契約時に一度だけかかる費用もあります。特に坪貸し契約の場合に発生することが多いです。

保証金・敷金

賃貸物件と同様に、賃料の滞納や倉庫の破損などに備えて預けるお金です。賃料の3~6ヶ月分が相場で、契約終了時に原状回復費用などを差し引いて返還されます。

礼金

大家さん(倉庫オーナー)に対して支払う謝礼金です。賃料の1~2ヶ月分が相場で、返還はされません。

仲介手数料

不動産会社を介して倉庫を契約した場合に、その不動産会社に支払う手数料です。賃料の1ヶ月分が上限とされています。

保険料

火災や盗難などに備えて加入する損害保険の費用です。

これらの料金体系や費用項目は、倉庫会社によって様々です。見積もりを取得する際は、どの費用が固定でどの費用が変動なのか、料金に含まれるサービス範囲はどこまでなのかを詳細に確認し、複数の会社を比較検討することが不可欠です。

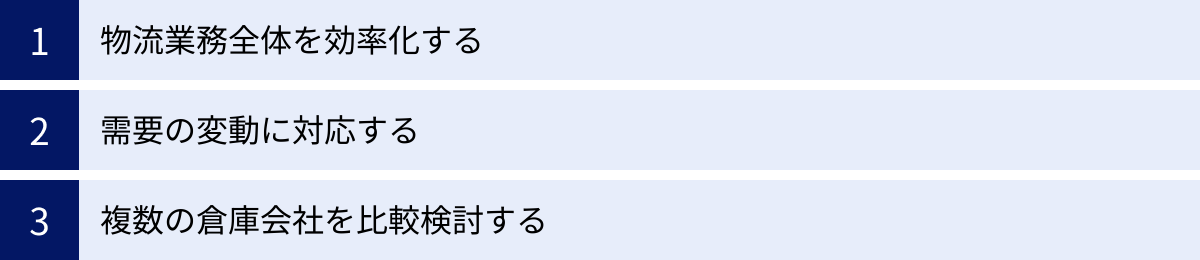

物流倉庫の費用を抑える3つのコツ

物流コストは、事業の収益性を左右する重要な要素です。ここでは、物流倉庫の利用費用を効果的に抑えるための3つの実践的なコツを紹介します。

① 物流業務全体を効率化する

物流倉庫に支払う費用の多くは、作業時間や工数に応じて変動します。したがって、倉庫側での作業がスムーズに進むように、自社側で協力できる部分を効率化することが、結果的にコスト削減に繋がります。

- 入荷プロセスの標準化: 商品を倉庫に入荷させる際のルールを標準化しましょう。例えば、商品をパレットに積んで納品する、SKU(商品管理単位)ごとにまとめて梱包する、事前に正確な入荷予定データ(ASN)を共有するといった工夫で、倉庫側の荷受けや検品の作業工数を大幅に削減できます。作業工数が減れば、入庫料の単価交渉にも繋がる可能性があります。

- SKU数の最適化: 取り扱う商品の種類(SKU)が増えれば増えるほど、在庫管理は複雑になり、保管スペースも余分に必要になります。売れ行きの悪い商品、いわゆる「死に筋在庫」を定期的に見直し、SKU数を最適化することで、保管料の削減やピッキング効率の向上が期待できます。

- 返品プロセスの整備: 返品された商品をスムーズに良品在庫に戻せるようなルールを倉庫側と取り決めておくことも重要です。返品理由の分析や、再販可能な状態かの判断基準を明確にすることで、無駄な在庫を減らし、管理コストを抑制できます。

② 需要の変動に対応する

ECのセールや季節イベントなどで発生する物量の急激な増加(波動)は、倉庫のオペレーションに大きな負荷をかけ、追加の人員配置などによるコスト増を招く原因となります。

- 需要予測と情報共有: 過去の販売データや今後のプロモーション計画に基づき、可能な限り正確な需要予測を行い、事前に倉庫会社と共有することが極めて重要です。「来週からセールで、通常の3倍の出荷量が見込まれる」といった情報を早めに共有することで、倉庫側は余裕を持った人員計画やレイアウト変更が可能となり、急なコストアップを防ぐことができます。

- 波動に強い料金プランの選択: 自社のビジネスモデルが、季節やイベントによる波動が大きい場合は、固定費型の坪貸し契約よりも、物量に応じてコストが変動する変動費型の個数建て契約の方がトータルコストを抑えられる可能性があります。自社の物量の特性を分析し、最適な料金プランを選択しましょう。

- 在庫の分散: 1つの倉庫に在庫を集中させると、繁忙期にキャパシティオーバーになるリスクがあります。複数の拠点に在庫を分散させることで、リスクを分散し、波動への対応力を高めることができます。これは、BCP(事業継続計画)の観点からも有効な戦略です。

③ 複数の倉庫会社を比較検討する

物流倉庫の選定は、1社だけで決めずに、必ず複数の会社から見積もり(相見積もり)を取得し、比較検討することが鉄則です。

- 料金の比較: 同じ作業内容でも、会社によって料金設定は異なります。見積もりを取り、各項目の単価を比較することで、コストの妥当性を判断できます。ただし、単に総額が安いという理由だけで選ぶのは危険です。 安さの裏には、サービスの品質が低かったり、後から追加料金が発生したりするリスクが隠れている場合もあります。

- サービス内容の比較: 料金だけでなく、提供されるサービスの内容を細かく比較しましょう。システム連携の可否、流通加工の対応範囲、サポート体制、誤出荷率の実績など、自社が重視するポイントをリストアップし、それぞれの会社がどのレベルで対応できるかを確認します。

- 得意分野の比較: 物流倉庫には、それぞれ得意な商材や分野があります。アパレルに強い倉庫、食品(冷蔵・冷凍)に強い倉庫、ECの小口多頻度出荷に強い倉庫など、様々です。自社の商材やビジネスモデルとの相性を見極めることが、長期的に良好な関係を築き、コストパフォーマンスを最大化する上で重要です。

これらのコツを実践することで、単なるコスト削減に留まらず、物流全体の最適化を図り、事業の競争力を高めることができます。

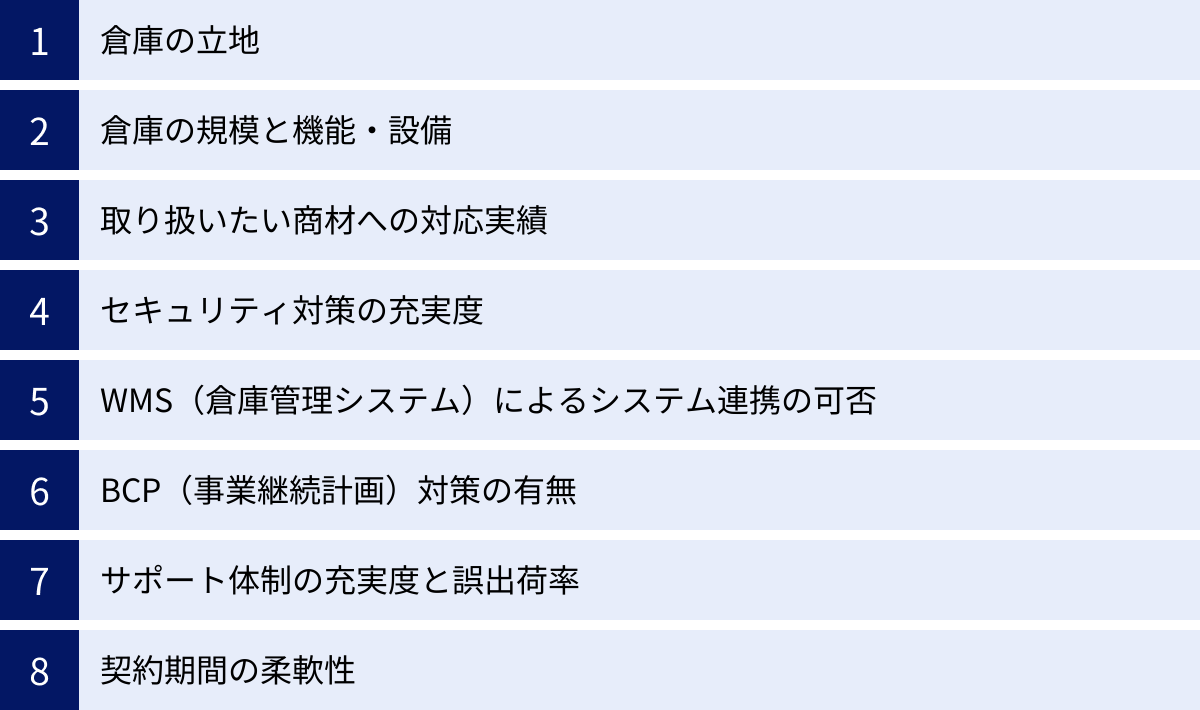

物流倉庫の選び方で失敗しないための8つの重要ポイント

物流倉庫は一度契約すると、移転には多大なコストと手間がかかります。そのため、最初の倉庫選びが非常に重要です。ここでは、自社に最適なパートナーを見つけるために、契約前に必ずチェックすべき8つのポイントを解説します。

① 倉庫の立地

倉庫の立地は、輸送コストと配送リードタイムに直接影響を与える最も重要な要素の一つです。

- 主要な消費地へのアクセス: 自社の顧客がどのエリアに多いかを分析し、その主要消費地に近い立地の倉庫を選ぶことで、配送料を抑え、配送時間を短縮できます。関東圏が中心なら首都圏近郊、全国展開しているなら関東と関西に拠点を置くなどの戦略が考えられます。

- 交通インフラ: 高速道路のインターチェンジや主要な港、空港へのアクセスが良いかを確認しましょう。交通の便が良い立地は、商品の入荷・出荷の両面で効率的な輸送を実現します。

- 従業員の通勤のしやすさ(自社で作業する場合): 貸倉庫などで自社スタッフが作業する場合は、公共交通機関の駅からの距離や、自動車通勤のしやすさも考慮する必要があります。人材確保の観点からも重要です。

② 倉庫の規模と機能・設備

現在の物量だけでなく、将来の事業成長を見据えた倉庫選びが重要です。

- 保管キャパシティ: 現在の在庫量に対して十分なスペースがあるかはもちろん、将来の物量増加にどの程度対応できるかを確認しましょう。事業拡大時にスムーズにスペースを拡張できるか、周辺に別棟があるかなども聞いておくと安心です。

- 倉庫のスペック: 建物の耐震性(新耐震基準を満たしているか、免震・制震構造か)、床の耐荷重、梁下の有効高などを確認します。特に、重量物を扱う場合は床耐荷重が重要です。

- 温度管理設備: 食品、化粧品、医薬品、ワインなど、温度や湿度の管理が必要な商材を扱う場合は、常温、定温(空調)、冷蔵、冷凍といった必要な温度帯を維持できる設備が整っているかが必須条件です。

- 荷役設備(マテハン): フォークリフト、コンベア、垂直搬送機、自動仕分け機などのマテハン機器が充実しているかを確認します。これらの設備は、作業効率と安全性を大きく向上させます。

③ 取り扱いたい商材への対応実績

物流倉庫にはそれぞれ得意な分野があります。自社の商材の取り扱い実績や、関連する許認可の有無は必ず確認しましょう。

- 商材別のノウハウ: 例えば、アパレルなら採寸・検品・プレス加工、化粧品なら法定表示ラベルの貼付やロット管理、食品なら賞味期限管理やHACCPに準拠した衛生管理など、商材特有の管理ノウハウを持っているかは品質を左右します。

- 許認可の有無: 化粧品製造業許可(包装・表示・保管)、医薬部外品製造業許可、高度管理医療機器等販売業許可など、取り扱う商材によっては事業者が特定の許認可を取得している必要があります。これらの許認可を倉庫側が持っているかを確認することは、コンプライアンス上、極めて重要です。

④ セキュリティ対策の充実度

預ける商品は自社の大切な資産です。盗難や情報漏洩から資産を守るためのセキュリティ体制は厳しくチェックする必要があります。

- 物理的セキュリティ: 24時間体制の警備員の常駐、監視カメラの設置状況と保存期間、入退室管理システム(ICカードなど)、赤外線センサーなどの防犯設備がどのレベルで導入されているかを確認します。

- 情報セキュリティ: 在庫データや顧客情報などを扱うWMSのセキュリティ対策も重要です。ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証やプライバシーマークの取得状況は、その会社の情報管理体制の信頼性を測る一つの指標となります。

⑤ WMS(倉庫管理システム)によるシステム連携の可否

現代の物流において、システム連携は業務効率化の生命線です。

- API連携: 自社が利用しているECカートシステム(Shopify, futureshopなど)や受注管理システム(ネクストエンジンなど)、基幹システムと、倉庫のWMSがAPIで連携できるかは最重要確認項目です。連携により、受注情報が自動で倉庫に送られ、出荷実績や在庫情報がリアルタイムで自社システムに反映されるため、手作業によるミスやタイムラグをなくせます。

- 機能の網羅性: 在庫管理、ロケーション管理、賞味期限管理、ロット管理、複数倉庫の在庫一元管理など、自社が必要とする機能がWMSに備わっているかを確認しましょう。

⑥ BCP(事業継続計画)対策の有無

地震、台風、水害といった自然災害や、パンデミック発生時にも、事業を止めずに継続するための備え(BCP)があるかは、企業の信頼性に関わる重要なポイントです。

- 建物の耐災害性: 免震・制震構造の採用、ハザードマップ上での立地の安全性(浸水リスクなど)を確認します。

- インフラの冗長化: 非常用自家発電装置の有無は、停電時にもシステムや空調を稼働させ続けるために不可欠です。

- オペレーションの継続性: 災害発生時の復旧マニュアルの整備や、代替拠点での業務継続計画があるかなども確認しておくと、万が一の際にも安心です。

⑦ サポート体制の充実度と誤出荷率

日々の円滑なコミュニケーションや、トラブル発生時の迅速な対応は、良好なパートナーシップの基盤です。

- 専任担当者の有無: 自社の窓口となる専任の担当者がつくか、問い合わせへのレスポンスは迅速かなどを確認します。

- 誤出荷率の実績: 物流品質を客観的に測る指標として、誤出荷率(またはWMS導入後の改善率など)の開示を求めてみましょう。品質に自信のある会社であれば、具体的な数値を提示してくれるはずです。一般的に、優れた物流倉庫の誤出荷率は0.001%以下(10万件に1件)とも言われています。

⑧ 契約期間の柔軟性

ビジネスの状況は常に変化します。契約条件の柔軟性も確認しておきたいポイントです。

- 最低契約期間: 契約期間の縛りはどのくらいか(1年、2年など)。

- 中途解約の条件: 万が一、契約期間中に解約する場合の違約金の有無や条件を確認しておきましょう。

- スペースの増減: 事業の成長や縮小に合わせて、保管スペースを柔軟に増減できるかどうかも、長期的な視点では重要です。

これらの8つのポイントを網羅的にチェックリスト化し、複数の倉庫会社を比較検討することで、自社にとって最適な物流パートナーを見つけ出すことができます。

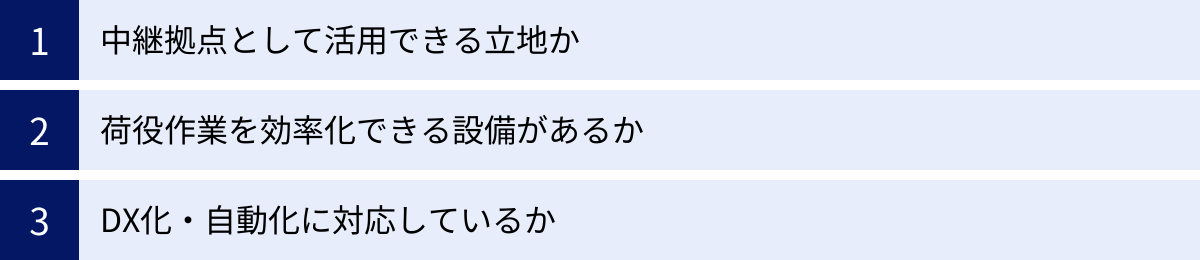

【重要】物流の2024年問題に対応するための倉庫選び

2024年4月1日から、トラックドライバーの時間外労働に年間960時間の上限が適用される「働き方改革関連法」が施行されました。これがいわゆる「物流の2024年問題」です。この規制により、一人のドライバーが1日に運行できる距離が短くなるため、輸送能力の低下やリードタイムの長期化、運賃の上昇といった影響が懸念されています。

この大きな環境変化に対応するためには、倉庫の役割がこれまで以上に重要になります。これからの倉庫選びは、2024年問題への対応力という視点が不可欠です。

中継拠点として活用できる立地か

長距離輸送が困難になる中で、輸送を分割するための中継拠点(ハブ拠点)としての倉庫の価値が高まっています。

従来は、一人のドライバーが東京から大阪まで一気に輸送していたケースでも、今後は、例えば静岡や名古屋に中継拠点を設け、関東からのドライバーと関西からのドライバーがそこで荷物を引き継ぐ、といった運行形態が増加すると考えられます。

このような「リレー輸送」を実現するためには、倉庫の立地が極めて重要になります。主要な高速道路の結節点や、大都市圏の中間地点に位置する倉庫は、中継拠点としての価値が非常に高くなります。自社のサプライチェーン全体を見渡し、長距離輸送を効率的に分割できるような戦略的な立地の倉庫を選ぶことが、安定した輸送網を維持するための鍵となります。

荷役作業を効率化できる設備があるか

ドライバーの労働時間には、運転時間だけでなく、荷物の積み降ろしを待つ「荷待ち時間」や、実際の積み降ろし作業を行う「荷役時間」も含まれます。2024年問題への対応としては、このドライバーの待機時間をいかに短縮するかが大きな課題です。

そのため、倉庫側での荷役作業を効率化する設備や仕組みが整っているかが重要になります。

- バース予約システム: トラックが到着する時間を事前に予約できるシステムです。これにより、倉庫側は計画的に荷役作業の準備ができ、トラックは到着後すぐに作業に入れるため、長時間の待機が解消されます。

- パレットでの荷役: 商品を段ボール箱のまま手で積み降ろし(バラ積み)するのではなく、パレタイザー(荷物をパレットに自動で積む機械)やデパレタイザー(パレットから荷物を自動で降ろす機械)を活用し、パレット単位で一括して荷役作業を行うことで、作業時間を劇的に短縮できます。

- スワップボディコンテナ: シャーシ(車輪のついた台車)からコンテナ部分だけを分離できる車両です。ドライバーはコンテナを倉庫の敷地に置いていくだけで、次の目的地へ向かうことができます。荷役作業はドライバーがいない間に行われるため、ドライバーの拘束時間を大幅に削減できます。

これらの設備や仕組みに対応している倉庫を選ぶことは、ドライバーの負担を軽減し、自社への輸送を優先的に引き受けてもらうためのインセンティブにも繋がります。

DX化・自動化に対応しているか

労働人口の減少と労働時間規制という二重の課題に対応するためには、テクノロジーを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)と自動化が不可欠です。

- WMS/TMSの活用: WMS(倉庫管理システム)による効率的な在庫管理や作業指示はもちろん、TMS(輸配送管理システム)を導入し、最適な配送ルートや車両を自動で算出する仕組みも重要です。これにより、無駄な走行距離をなくし、輸送効率を最大化できます。

- 物流ロボットの導入: ピッキング作業を支援するAGV(無人搬送車)やGTP(Goods to Person)型ロボット、荷物を自動で搬送するコンベアやソーター(自動仕分け機)など、省人化・自動化設備への投資に積極的な倉庫は、将来にわたって安定したオペレーションを提供する能力が高いと評価できます。これらのロボットは、人手不足を補うだけでなく、24時間稼働も可能なため、生産性を飛躍的に向上させます。

- データ活用による最適化: 倉庫内の作業データや配送データを分析し、ボトルネックを特定して改善に繋げる、といったデータドリブンな運営を行っているかも重要な視点です。

2024年問題は、物流業界全体にとって大きな試練であると同時に、旧来の非効率な慣行を見直し、より持続可能で生産性の高い物流へと変革する機会でもあります。 この変革に積極的に取り組んでいる先進的な物流倉庫をパートナーに選ぶことが、これからの時代を勝ち抜くための重要な経営判断となります。

おすすめの物流倉庫会社5選

ここでは、国内で豊富な実績と信頼性を持つ代表的な物流倉庫会社を5社紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、自社のニーズと照らし合わせながら検討する際の参考にしてください。

(※各社のサービス内容や特徴は、2024年6月時点の公式サイト情報を基に記述しています)

① 株式会社三井倉庫ホールディングス

総合物流企業の最大手の一つであり、国内外に広範なネットワークを持っています。BtoBからBtoCまで、幅広い業種に対応できるのが強みです。特に、アパレルや化粧品、医薬品といった高い品質管理が求められる分野での実績が豊富です。また、企業のサプライチェーン全体を最適化する3PL(サードパーティ・ロジスティクス)サービスにも注力しており、単なる倉庫業務に留まらない包括的な物流コンサルティングを提供しています。

参照:株式会社三井倉庫ホールディングス 公式サイト

② 三菱倉庫株式会社

1887年創業という長い歴史を持つ、倉庫業界のパイオニア的存在です。倉庫業を中核としながら、港湾運送事業、国際輸送事業、不動産事業などを手掛けています。特に、医薬品のGDPガイドラインに準拠した厳格な品質管理体制には定評があり、医療・医薬品分野において高いシェアを誇ります。また、都心部や港湾地区に多くの優良な不動産を保有しており、立地の良い倉庫を提供できる点も大きな強みです。

参照:三菱倉庫株式会社 公式サイト

③ 住友倉庫株式会社

三菱倉庫、三井倉庫と並ぶ三大倉庫会社の一つです。港湾運送事業から始まった歴史的経緯から、港や空港を拠点とした国際物流に強みを持っています。重量物や化学品、危険物といった特殊な貨物の取り扱いノウハウも豊富です。近年は、ITを活用した物流DXにも力を入れており、WMSの提供や物流情報の可視化を通じて、顧客のサプライチェーン効率化を支援しています。

参照:住友倉庫株式会社 公式サイト

④ ロジスティード株式会社

旧・日立物流であり、システム物流の構築や3PL事業のパイオニアとして知られています。製造業や流通業を中心に、顧客の物流部門を包括的に受託し、最適な物流戦略を提案・実行する能力に長けています。特に、ITとLT(ロジスティクス・テクノロジー)を融合させたソリューションが強みで、WMSやTMSといった情報システムと、自動化・省人化設備を組み合わせた先進的な物流センターを国内外で展開しています。

参照:ロジスティード株式会社 公式サイト

⑤ 株式会社オープンロジ

EC事業者向けの物流アウトソーシングに特化したユニークなプラットフォームを提供しています。従量課金制で初期費用・固定費が無料のため、個人事業主やスタートアップでも気軽に利用を開始できるのが最大の特徴です。提携する全国の倉庫ネットワークを活用し、荷主の事業規模や商材に合わせて最適な倉庫をマッチングします。システム連携にも強く、主要なECカートや受注管理システムと簡単にAPI連携が可能です。

参照:株式会社オープンロジ 公式サイト

物流倉庫を探す方法

自社に合った物流倉庫を見つけるためには、いくつかの方法があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、組み合わせて活用するのが効果的です。

倉庫会社に直接問い合わせる

前述のような大手物流倉庫会社や、地域に根差した中小の倉庫会社のウェブサイトから直接問い合わせる方法です。

- メリット: その会社のサービス内容や強みを深く理解できます。直接やり取りすることで、担当者の対応や企業の姿勢などを肌で感じることができます。

- デメリット: 候補となる会社を自力でリストアップし、一社一社に問い合わせる必要があるため、時間と手間がかかります。また、比較対象が少ないと、提示された条件が妥当かどうか判断しにくい場合があります。

不動産会社に相談する

事業用の不動産を専門に扱う不動産会社に相談する方法です。特に、倉庫スペースを借りる「坪貸し」の物件を探している場合に有効です。

- メリット: 市場に出ている多くの物件情報の中から、エリアや面積、賃料といった希望条件に合った倉庫を効率的に探してくれます。専門家のアドバイスを受けながら、契約交渉を進めることができます。

- デメリット: 物流オペレーションの委託(業務委託)ではなく、あくまでスペースの賃貸(不動産賃貸借)がメインとなります。物流業務込みで探している場合は、ニーズと合わない可能性があります。また、仲介手数料が発生します。

倉庫のマッチングサイトを利用する

荷主と倉庫会社を繋ぐ、オンラインのマッチングプラットフォームを利用する方法です。近年、サービスが増加しており、効率的な倉庫探しの手段として注目されています。

- メリット: 一度の情報入力で、複数の倉庫会社から見積もりや提案を受けることができます。様々な会社のプランを横並びで比較検討できるため、手間を大幅に削減できます。自社の条件に合った倉庫を客観的に見つけやすいです。

- デメリット: プラットフォームに登録している倉庫会社の中からしか選べません。サイトによっては、詳細な条件交渉は当事者間で行う必要があるため、最終的な契約までサポートしてくれるかを確認する必要があります。

まずはマッチングサイトで広く候補を探し、有望な数社に絞り込んだ上で、直接問い合わせて詳細を詰めていく、という進め方が効率的でおすすめです。

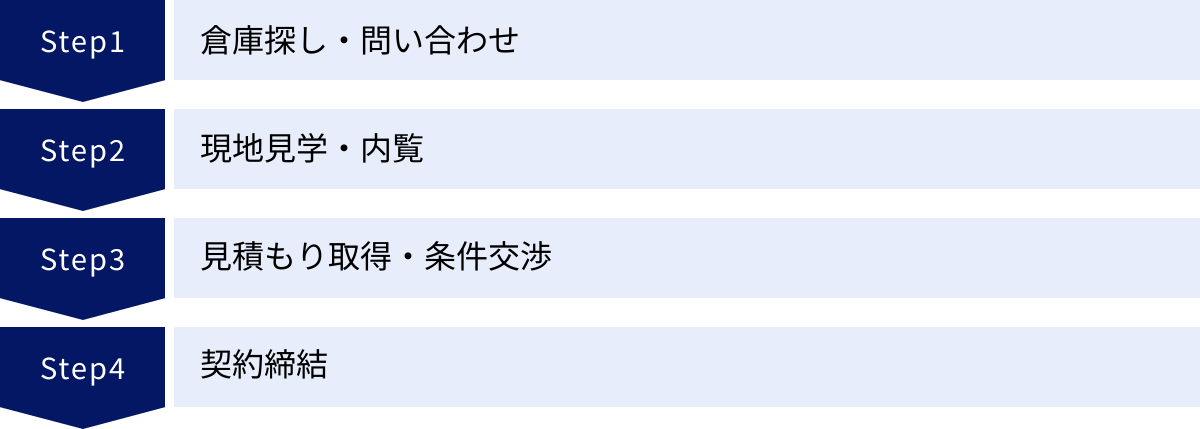

貸倉庫を契約するまでの流れ

物流倉庫の利用を開始するまでには、いくつかのステップがあります。焦らず、一つひとつの段階を丁寧に進めることが、後のトラブルを防ぐことに繋がります。

倉庫探し・問い合わせ

まずは自社の物流要件を明確に定義することから始めます。

- 要件定義: 取り扱い商材、月間の入出荷量、保管に必要なスペース、必要な設備(空調など)、システム連携の要否、予算などを整理します。

- 候補選定: 上記の「物流倉庫を探す方法」を参考に、複数の候補となる倉庫会社をリストアップします。

- 問い合わせ: 各社に問い合わせ、自社の要件を伝えて、サービス内容や料金体系の概算を確認します。

現地見学・内覧

提案内容や見積もりに納得できる会社が見つかったら、必ず契約前に現地を見学(内覧)しましょう。現場を見ることで、書類上では分からない多くの情報を得ることができます。

- チェックポイント:

- 5Sの徹底: 整理・整頓・清掃・清潔・躾が徹底されているか。倉庫内が綺麗に保たれているかは、オペレーション品質の指標になります。

- 作業スタッフの様子: スタッフが活き活きと働いているか、作業は丁寧か。

- 実際のオペレーション: WMSやハンディターミナルがどのように活用されているか、実際の作業フローを確認します。

- 周辺環境: 周辺道路の広さや交通量、トラックの出入りのしやすさなどを確認します。

見積もり取得・条件交渉

現地見学を経て、契約したい倉庫会社を数社に絞り込み、正式な見積もりを依頼します。

- 見積もり内容の精査: 提示された見積もりの各項目を詳細にチェックします。不明瞭な点や、想定される追加費用の有無などを確認します。

- 条件交渉: 料金だけでなく、サービスレベルや契約期間、トラブル発生時の責任分界点など、細かい条件について交渉・確認を行います。ここで双方の認識をすり合わせておくことが非常に重要です。

契約締結

すべての条件に合意したら、最終的な契約手続きに進みます。

- 契約書の確認: 契約書の内容を隅々まで確認します。特に、業務範囲、料金、免責事項、解約条件などの項目は重点的にチェックしましょう。必要であれば、法務担当者や弁護士にリーガルチェックを依頼することをおすすめします。

- 契約締結: 内容に問題がなければ、署名・捺印し、契約を締結します。

契約後は、導入に向けたキックオフミーティングを行い、システム連携のテストや商品マスタの登録、初回納品のスケジュールなどを具体的に決めていくことになります。

物流倉庫に関するよくある質問

最後に、物流倉庫の利用を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

短期間だけの利用は可能ですか?

はい、可能な場合が多いです。

多くの物流倉庫では、繁忙期の数ヶ月間だけスペースを借りたい、あるいはセール期間中のスポット出荷だけを依頼したい、といった短期・スポットでの利用にも対応しています。ただし、長期契約に比べて坪単価や作業単価が割高に設定されることが一般的です。また、倉庫の空き状況にもよるため、まずは希望する倉庫会社に相談してみることが必要です。

個人でも利用できますか?

利用できるサービスが増えています。

従来、物流倉庫は法人間のBtoB取引が中心でしたが、EC市場の拡大に伴い、個人事業主や小規模なネットショップオーナーを対象としたサービスが数多く登場しています。特に、株式会社オープンロジのようなEC特化型の物流アウトソーシングサービスは、1点からでも預けられる従量課金制を採用しており、個人でも利用しやすい料金体系になっています。

どんな荷物でも預けられますか?

いいえ、預けられない品目があります。

倉庫業法や消防法、その他の法律により、保管できないものが定められています。一般的に、以下のような品目は多くの倉庫で受け入れが困難です。

- 危険物: 引火性液体、火薬類、毒物劇物など(専門の危険品倉庫を除く)

- 現金・有価証券・貴金属

- 動植物(生き物)

- 腐敗・変質しやすいもの(常温倉庫の場合)

- 異臭を発するもの

- 公序良俗に反するもの

預けたい荷物が特殊な場合は、契約前に必ず倉庫会社に確認が必要です。

契約前に倉庫を見学できますか?

はい、ほとんどの場合可能ですし、むしろ見学は必須です。

信頼できる倉庫会社であれば、見学を断ることはまずありません。自社の大切な商品を預ける場所の環境や、実際に作業を行うスタッフの様子を自分の目で確認することは、失敗しない倉庫選びのために不可欠なプロセスです。気になることはその場で質問し、疑問点を解消しましょう。

見積もりに費用はかかりますか?

いいえ、一般的に見積もりの作成は無料です。

複数の倉庫会社から気軽に見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討することが推奨されます。ただし、非常に複雑な要件で、コンサルティングに近いレベルの提案を求める場合など、例外的に費用が発生するケースもゼロではありません。念のため、見積もりを依頼する際に無料であることを確認しておくと安心です。