EC市場の拡大やサプライチェーンの多様化に伴い、効率的で戦略的な物流拠点の確保は、企業の競争力を左右する重要な経営課題となっています。その中核を担うのが「物流倉庫」です。しかし、いざ物流倉庫を借りようと思っても、「どうやって探せばいいのか」「費用はどれくらいかかるのか」「契約までの流れがわからない」といった悩みを抱える担当者の方は少なくありません。

この記事では、物流倉庫の賃貸物件を探している方に向けて、倉庫の種類といった基本的な知識から、具体的な探し方、エリア別の賃料相場、契約にかかる費用、そして契約完了までのステップを網羅的に解説します。さらに、物件選びで失敗しないためのポイントや契約前の注意点、賃料を抑えるコツまで、実践的なノウハウを詳しく紹介します。

本記事を最後まで読むことで、自社の事業に最適な物流倉庫を見つけ、スムーズに契約を進めるための知識が身につき、戦略的な物流体制の構築に向けた確かな一歩を踏み出せるでしょう。

目次

物流倉庫とは?

物流倉庫とは、単に商品を保管するだけの場所ではありません。現代のビジネスにおいて、物流倉庫は、商品の保管、荷役、検品、ピッキング、梱包、流通加工、そして発送といった一連の物流プロセスを効率的に行うための戦略的拠点としての役割を担っています。特に、ECビジネスの拡大や消費者ニーズの多様化により、迅速かつ正確な配送が求められる現代において、物流倉庫の機能性は企業の顧客満足度や収益性に直結する重要な要素です。

物流倉庫が果たす主な機能には、以下のようなものがあります。

- 保管機能: 商品を安全かつ適切な環境で保管します。温度管理や湿度管理が必要な商品を扱う定温・冷蔵・冷凍倉庫など、荷物の特性に合わせた設備が求められます。

- 荷役機能: 商品の入庫・出庫作業(荷下ろし、積み込み)、倉庫内での移動(運搬)、棚入れ・棚出しなどを行います。フォークリフトやコンベア、ソーター(自動仕分け機)などのマテハン機器が活用されます。

- 流通加工機能: 商品の付加価値を高めるための加工作業です。値札付け、ラベル貼り、組み立て、セット組み、ギフト用のラッピングなど、顧客の要望に応じた多様な作業が含まれます。

- 情報管理機能: WMS(倉庫管理システム)などを活用し、在庫数、ロケーション、入出庫履歴といった情報をリアルタイムで管理します。正確な在庫管理は、欠品や過剰在庫を防ぎ、販売機会の損失を最小限に抑える上で不可欠です。

これらの機能を一体的に提供することで、物流倉庫はサプライチェーン全体の効率化と最適化に貢献します。適切な物流倉庫を選ぶことは、配送コストの削減、リードタイムの短縮、そして最終的には企業の競争力強化へと繋がるのです。

物流倉庫の主な種類

物流倉庫の賃貸物件は、大きく分けて「BTS型倉庫」と「マルチテナント型倉庫」の2種類に分類されます。それぞれの特徴、メリット・デメリットを理解し、自社の事業戦略や規模に合ったタイプを選ぶことが重要です。

| 項目 | BTS型倉庫 | マルチテナント型倉庫 |

|---|---|---|

| コンセプト | 特定のテナント専用のオーダーメイド | 複数テナント向けの汎用仕様 |

| 設計の自由度 | 高い(レイアウト、設備など自由) | 低い(基本的な仕様は決まっている) |

| 初期投資 | 比較的高額になる傾向 | 比較的低額で済む |

| 入居までの期間 | 長い(企画・設計・建設に1年以上) | 短い(既存の空き区画に入居) |

| 契約期間 | 長期(10年~20年が一般的) | 比較的柔軟(短期契約も可能) |

| 向いている企業 | 大規模拠点、特殊設備が必要な企業 | 事業規模の変動が大きい、スピーディな拠点開設が必要な企業 |

BTS型倉庫

BTS型倉庫は、「Build to Suit(ビルド・トゥ・スーツ)」の略で、特定のテナント企業(荷主企業)の要望に応じて、オーダーメイドで設計・建設される物流倉庫を指します。土地の選定段階から、建物のレイアウト、マテハン機器の導入、事務所の仕様に至るまで、テナントの物流オペレーションに完全に最適化された施設を構築できるのが最大の特徴です。

メリット:

- 業務効率の最大化: 自社の荷物の特性や作業フローに合わせた最適なレイアウトや設備を導入できるため、無駄のない効率的な物流オペレーションを実現できます。例えば、自動化設備を大規模に導入したり、特殊な温度管理が必要な区画を設けたりと、自由な設計が可能です。

- ブランディング効果: 企業の拠点として、デザインや仕様にこだわった独自の施設を持つことは、企業のブランドイメージ向上にも繋がります。

デメリット:

- 長期契約の拘束: オーダーメイドで建設するため、契約期間は10年以上の長期にわたることが一般的です。事業環境の変化に柔軟に対応しにくいというリスクがあります。

- 入居までの時間が長い: 物件の企画・設計から建設、竣工までには1年半から2年以上かかることが多く、スピーディな拠点開設には向いていません。

- 意思決定の複雑さ: テナント側の要望を詳細に固める必要があるため、社内での調整や意思決定に多くの時間と労力を要します。

BTS型倉庫は、大規模な物流網の中核拠点として長期間利用する計画がある企業や、冷凍・冷蔵設備、危険物保管庫といった特殊な仕様が不可欠な企業にとって最適な選択肢と言えるでしょう。

マルチテナント型倉庫

マルチテナント型倉庫は、複数のテナント企業が入居することを前提として、汎用性の高い仕様で建設された物流倉庫です。デベロッパーが物流に適した立地に大規模な倉庫を建設し、それを区画ごとに分割して複数の企業に賃貸します。近年、物流不動産市場で供給が増えているのがこのタイプです。

メリット:

- スピーディな入居と低い初期投資: 既に完成している、あるいは建設中の物件の空き区画を借りるため、BTS型に比べて短期間で入居が可能です。また、汎用的な設備が予め備わっているため、大規模な設備投資をせずに事業を開始できます。

- 柔軟な契約: 契約期間はBTS型よりも短く設定されることが多く、事業規模の拡大・縮小に合わせて、より広い区画へ移転したり、契約面積を調整したりといった柔軟な対応がしやすいのが魅力です。

- 充実した共用施設: カフェテリアや売店、ラウンジ、駐車場といった共用施設が充実している物件が多く、従業員の満足度向上や人材確保のしやすさに繋がります。

デメリット:

- 設計の自由度が低い: 基本的な仕様(天井高、床荷重、柱の間隔など)は決まっているため、自社のオペレーションに完全に合致しない場合があります。大規模な自動化設備の導入など、特殊なカスタマイズには制約があります。

- 他のテナントへの配慮: 複数の企業が同じ建物を利用するため、トラックヤードの混雑や騒音、振動など、他のテナントとの間で調整が必要になるケースがあります。

マルチテナント型倉庫は、EC事業の立ち上げや拡大期にある企業、季節によって物量が大きく変動する企業、あるいは初めて本格的な物流拠点を構える企業など、事業の柔軟性とスピードを重視する場合に適しています。

物流倉庫の主な探し方3選

自社に最適な物流倉庫を見つけるためには、どのような探し方があるのかを知ることが第一歩です。ここでは、代表的な3つの探し方と、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。

① 物流・倉庫専門のポータルサイトで探す

インターネット上には、物流施設や事業用不動産に特化したポータルサイトが多数存在します。これらのサイトを利用して、エリアや面積、賃料などの希望条件を入力し、物件情報を検索する方法が最も手軽な探し方と言えるでしょう。

メリット:

- 網羅性と比較のしやすさ: 全国の幅広い物件情報が掲載されており、複数の物件を横断的に比較検討できるのが最大の利点です。自宅やオフィスから24時間いつでも気軽に情報を収集できます。

- 相場観の把握: 多くの物件の賃料やスペックを比較することで、希望するエリアや条件の賃料相場を大まかに把握できます。これは、後の不動産会社との相談や交渉においても役立つ知識となります。

- 手軽さ: 登録不要で閲覧できるサイトも多く、まずは情報収集から始めたいという段階に最適です。気になる物件が見つかれば、サイト経由で簡単に問い合わせができます。

デメリット:

- 情報の鮮度: 物件情報が常に最新とは限りません。好条件の物件はすぐに契約済みになってしまうため、掲載されていても実際には募集が終了しているケースがあります。

- 非公開物件の不在: ポータルサイトに掲載されているのは、公開されている物件のみです。不動産会社が独自に抱える、条件の良い「非公開物件」や「未公開物件」の情報は得られません。

- 詳細情報の不足: サイトに掲載されている情報だけでは、実際の使い勝手や周辺環境の詳細までは把握しきれないことがあります。結局は、問い合わせて詳細を確認したり、現地を内見したりする必要があります。

ポータルサイトは、あくまで物件探しの初期段階で、どのような物件があるのか、相場はどのくらいかといった全体像を掴むためのツールとして活用するのが効果的です。

② 物流不動産に強い不動産会社に相談する

物流倉庫の賃貸仲介を専門的、あるいは重点的に扱っている不動産会社に直接相談する方法です。一般的な住居やオフィスを扱う不動産会社とは異なり、物流不動産に関する専門知識と豊富な実績を持つのが特徴です。

メリット:

- 専門的な提案力: 企業の物流戦略や課題をヒアリングした上で、最適な物件をプロの視点から提案してくれます。 단순히条件に合う物件を紹介するだけでなく、立地選定のコンサルティングや、将来の事業拡大を見据えた提案も期待できます。

- 非公開物件の情報: 不動産会社は、オーナーの意向などで一般には公開されていない「非公開物件」の情報を多数保有しています。ポータルサイトでは見つからない、掘り出し物の物件に出会える可能性が高まります。

- 交渉・契約手続きのサポート: 賃料や契約条件の交渉を代行してくれたり、複雑な契約手続きをサポートしてくれたりするため、専門知識がない担当者でも安心して任せられます。これは非常に大きなメリットです。

デメリット:

- 担当者の力量による差: 提案の質や交渉力は、不動産会社の担当者の経験やスキルに大きく左右されます。信頼できる担当者を見つけられるかどうかが重要になります。

- 情報の偏り: 相談する不動産会社によっては、自社が有利になる物件や、特定のデベロッパーの物件を中心に紹介される可能性もゼロではありません。

物流不動産に強い会社を選ぶ際は、ウェブサイトで実績を確認したり、複数の会社に問い合わせて担当者の対応や提案内容を比較検討したりすることが重要です。長期的なパートナーとして信頼できる会社を見つけることが、成功の鍵となります。

③ 物流施設の開発会社(デベロッパー)に直接問い合わせる

マルチテナント型倉庫などを自社で開発・所有している不動産開発会社(デベロッパー)に直接問い合わせる方法もあります。デベロッパーは、自社が開発する最新の物流施設の情報を最も早く、そして詳しく把握しています。

メリット:

- 最新・詳細な情報: これから建設される予定の新規開発物件など、市場に出回る前の最新情報を直接入手できる可能性があります。物件のコンセプトや詳細なスペックについても、開発者から直接説明を受けられます。

- BTS型の相談が可能: BTS型倉庫の建設を検討している場合、開発の初期段階から相談できるデベロッパーは最適なパートナーとなり得ます。土地の選定から設計・建築まで一貫して任せられます。

- 仲介手数料が不要な場合も: デベロッパーが貸主として直接契約する場合、仲介手数料がかからないケースがあります。初期費用を抑えられる可能性がある点は魅力です。

デメリット:

- 物件の選択肢が限定される: 当然ながら、紹介される物件はそのデベロッパーが開発・所有するものに限られます。 市場全体の物件の中から比較検討したい場合には不向きです。

- 小規模なニーズへの対応: デベロッパーが扱うのは大規模な物流施設が中心であるため、比較的小規模な倉庫を探している企業のニーズには合わない場合があります。

この方法は、特定のデベロッパーが開発する先進的な物流施設に関心がある場合や、BTS型での拠点開発を具体的に検討している場合に特に有効です。

物流倉庫の賃料相場

物流倉庫を借りる上で最も気になるのが賃料です。賃料相場は、エリアや物件のスペックによって大きく変動します。ここでは、主要エリア別の賃料相場と、価格に影響を与える要素について詳しく見ていきましょう。

※賃料相場は市況により常に変動します。以下に示すのはあくまで目安であり、最新の情報は不動産サービス会社等が公表するマーケットレポートをご確認ください。

主要エリア別の賃料坪単価

物流施設の賃料は、一般的に「坪単価(1坪あたりの月額賃料)」で示されます。エリアごとの需要と供給のバランスによって、この坪単価は大きく異なります。

| エリア | 主な地域 | 賃料坪単価(月額)の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 首都圏エリア | 東京ベイエリア、国道16号エリア、圏央道エリア | 4,500円~7,000円 | 国内最大の消費地を背景に需要が旺盛。特に都心に近いベイエリアは高額。新規供給は圏央道沿いに集中。 |

| 関西エリア | 大阪ベイエリア、内陸部(京都・兵庫など) | 4,000円~5,500円 | 首都圏に次ぐ大市場。湾岸部を中心に大型施設の開発が活発。内陸部への拡大も見られる。 |

| 中部エリア | 名古屋市周辺、東海エリア | 3,500円~4,500円 | 製造業が集積する日本のものづくりの中心地。高速道路網が発達しており、東西日本への配送拠点として重要。 |

| 九州エリア | 福岡市周辺、北部九州 | 3,000円~4,000円 | アジアへのゲートウェイとしての地理的優位性を持つ。半導体関連産業の集積などにより、近年需要が高まっている。 |

参照:各種不動産サービス会社の公表データ等を基に作成

首都圏エリア

首都圏エリアの賃料相場は、坪単価4,500円~7,000円程度が目安となり、全国で最も高い水準にあります。巨大な消費市場を背後に持ち、EC化の進展によってラストワンマイル配送の拠点需要が非常に高いためです。特に、東京都心へのアクセスが良い東京ベイエリア(大田区、江東区、市川市など)では、坪単価が7,000円を超える物件も珍しくありません。

近年は、より広域をカバーできる圏央道沿いでの大型物流施設の開発が活発化しており、企業の拠点戦略も多様化しています。

関西エリア

関西エリアの賃料相場は、坪単価4,000円~5,500円程度が目安です。西日本の広域をカバーする物流拠点として重要な役割を担っています。大阪湾岸エリア(咲洲、舞洲など)や、内陸の主要高速道路IC近く(茨木市、枚方市など)に大型施設が集積しています。首都圏同様に需要は堅調で、空室率は低い水準で推移する傾向にあります。

中部エリア

中部エリアの賃料相場は、坪単価3,500円~4,500円程度が目安です。自動車産業をはじめとする製造業の一大集積地であり、部品や製品の保管・配送需要が根強く存在します。東名・新東名、名神・新名神、中央道といった日本の大動脈が交差する交通の要衝であり、東日本と西日本を結ぶ中継拠点としての価値も高いエリアです。

九州エリア

九州エリアの賃料相場は、坪単価3,000円~4,000円程度が目安です。福岡都市圏を中心に物流施設の開発が進んでいます。近年は、大手製造業の進出や、韓国・中国といった東アジア諸国に近いという地理的優位性を活かした国際物流の拠点としての重要性が高まっています。

賃料相場に影響を与える3つの要素

同じエリア内であっても、物流倉庫の賃料は様々な要因によって変動します。特に重要なのが「立地」「築年数」「設備」の3つです。

① 立地・アクセス

立地は、賃料を決定する最も重要な要素です。具体的には、以下の点が評価されます。

- 高速道路ICからの距離: 広域配送を行う上で、高速道路へのアクセスの良し悪しは配送効率とコストに直結します。主要なICから5km以内など、利便性の高い物件は賃料が高くなる傾向があります。

- 主要幹線道路へのアクセス: 24時間通行可能な主要幹線道路に近いかどうかも重要です。大型トラックのアクセスしやすさが評価されます。

- 港湾・空港への距離: 輸出入貨物を扱う企業にとっては、主要な港や空港へのアクセス性が重視されます。

- 公共交通機関の有無: 従業員の通勤のしやすさも重要なポイントです。最寄り駅から徒歩圏内であったり、バス路線が充実していたりする物件は、人材確保の観点から価値が高く、賃料に反映されます。

② 築年数

建物の築年数も賃料に大きく影響します。

- 新築・築浅物件: 最新の設備が導入されており、耐震性能や省エネ性能も高いことから、賃料は高めに設定されます。BCP(事業継続計画)の観点からも人気が高く、清潔で快適な労働環境は従業員の満足度向上にも繋がります。

- 築古物件: 賃料は比較的安価に設定される傾向があります。ただし、1981年6月1日以降に建築確認を受けた「新耐震基準」を満たしているかは必ず確認すべき重要なポイントです。また、設備の老朽化による修繕リスクや、現代の物流オペレーションには適さない仕様(天井高が低い、柱が多いなど)である可能性も考慮する必要があります。

③ 倉庫の設備(天井高・床荷重・空調など)

倉庫のスペック、特に基本的な設備は賃料を左右する大きな要因です。

- 天井高(有効天井高): 天井の梁下までの高さを指します。天井が高いほど、ラック(棚)を高く設置でき、空間を立体的に活用できるため保管効率が向上します。 一般的なマルチテナント型倉庫では、有効天井高5.5m以上が標準的です。

- 床荷重: 床がどれくらいの重さに耐えられるかを示す指標で、「〇t/㎡」や「〇kg/㎡」で表されます。重量のある荷物や機械を扱う場合は、十分な床荷重が必要です。標準的な倉庫では1.5t/㎡程度ですが、2.0t/㎡以上の高スペックな物件もあります。

- 柱の間隔(スパン): 柱と柱の間の距離を指します。スパンが広いほど、フォークリフトの動線や荷物のレイアウトの自由度が高まり、作業効率が向上します。

- バース(トラックヤード): トラックが接車して荷物の積み下ろしを行うスペースです。バースの数が多いほど、多くのトラックを同時に捌けます。また、倉庫の床面とトラックの荷台の高さを調整する「ドックレベラー」の有無は、荷役効率に大きく影響します。

- 空調設備: 温度や湿度を一定に保つ空調設備がある倉庫(定温倉庫)は、食品や医薬品、精密機器など、デリケートな商品を扱う場合に不可欠です。設備がない倉庫に比べて賃料は高くなります。

- 垂直搬送機・エレベーター: 多層階の倉庫において、階層間の荷物移動の効率を左右します。能力やサイズが自社の荷物に適しているかを確認する必要があります。

- ランプウェイ: 多層階の倉庫で、トラックが直接上層階のバースにアクセスできるようにするための傾斜路です。ランプウェイがある物件は、上層階でも1階と同様の利便性を確保できるため、非常に価値が高くなります。

これらの設備が充実している高機能な物件ほど、賃料も高くなる傾向にあります。

賃料以外にかかる費用一覧

物流倉庫の契約には、月々の賃料以外にも様々な費用が発生します。特に契約時にはまとまった資金が必要となるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

契約時にかかる初期費用

物件を借りる際に、一度だけ支払う費用です。一般的に、月額賃料の6ヶ月分から、多い場合で12ヶ月分以上の初期費用がかかると言われています。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料滞納や原状回復費用の担保として貸主に預けるお金。 | 月額賃料の6~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主に対して、謝礼の意味合いで支払うお金。 | 月額賃料の0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 物件を紹介・仲介した不動産会社に支払う手数料。 | 月額賃料の1ヶ月分 + 消費税(上限) |

| 保証料 | 保証会社の利用を義務付けられている場合に支払う費用。 | 月額賃料の0.5~1ヶ月分(初回) |

| 火災保険料 | 火災や自然災害などに備えるための保険料。 | 契約期間や補償内容による(数万円~) |

敷金・保証金

敷金・保証金は、万が一の賃料滞納や、退去時の原状回復費用に充当するための担保として、契約時に貸主に預け入れるお金です。オフィスビルなどと比べて高額になる傾向があり、相場は月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分程度です。これは、倉庫という特性上、床や壁へのダメージが大きくなる可能性や、原状回復工事が大掛かりになるケースが想定されるためです。問題がなければ、退去時に原状回復費用などを差し引いた上で返還されます。

礼金

貸主への謝礼として支払う費用で、返還されることはありません。相場は月額賃料の0~2ヶ月分程度ですが、最近の物流施設では礼金なし(ゼロ)の物件も増えています。 物件探しの際には、礼金の有無も確認すると良いでしょう。

仲介手数料

物件の仲介を行った不動産会社に成功報酬として支払う費用です。宅地建物取引業法により上限が定められており、一般的には「月額賃料の1ヶ月分 + 消費税」となります。貸主であるデベロッパーと直接契約する場合は、仲介手数料は発生しません。

保証料

近年、多くの物件で加入が必須となっているのが保証会社です。テナントが賃料を滞納した場合に、保証会社が貸主に対して立て替え払いを行います。その保証委託契約を結ぶために支払うのが保証料です。初回保証料として月額賃料の0.5ヶ月分~1ヶ月分程度がかかり、以降は1年ごとに更新料が必要となるのが一般的です。

火災保険料

ほとんどの賃貸借契約で、火災保険(借家人賠償責任保険を含む)への加入が義務付けられています。これは、火災や水漏れなどで建物に損害を与えてしまった場合の賠償責任に備えるためです。補償内容や建物の構造によって保険料は異なりますが、契約期間分の保険料をまとめて支払うのが一般的です。

契約後にかかるランニングコスト

月々の賃料に加えて、継続的に発生する費用です。事業の収支計画を立てる上で、これらのコストも正確に見積もる必要があります。

共益費・管理費

共益費(管理費)は、廊下、エレベーター、駐車場、トイレといった共用部分の清掃、維持管理、警備などにかかる費用です。賃料とは別に請求され、「坪単価〇〇円」といった形で設定されるのが一般的です。賃料と共益費を合算した金額が、毎月の実質的な固定費となります。

更新料

契約期間満了後も契約を継続する場合に、貸主に対して支払う費用です。契約内容によって異なりますが、相場は「新賃料の1ヶ月分」程度です。2~5年ごとに発生するコストとして、あらかじめ予算に組み込んでおく必要があります。また、更新時に賃料が改定される可能性も考慮しておきましょう。

物流倉庫の賃貸契約までの7ステップ

物流倉庫の賃貸契約は、問い合わせから入居までいくつかのステップを踏む必要があります。全体の流れを把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

① 物件探し・問い合わせ

最初のステップは、自社のニーズに合った物件を探すことです。

- 要件定義: まず、どのような倉庫が必要なのか、具体的な要件を明確にします。 希望するエリア、必要な面積(坪数)、荷物の特性(重量、温度管理の要否)、必要な設備(ドックレベラー、空調など)、予算(賃料、初期費用)などをリストアップしましょう。

- 情報収集: 前述した「物流倉庫の主な探し方3選」を参考に、ポータルサイトでの検索や、物流不動産に強い不動産会社への相談を開始します。

- 問い合わせ: 気になる物件が見つかったら、不動産会社に問い合わせて、空室状況や詳細な条件を確認します。このとき、事前に整理した要件を伝えることで、より的確な情報提供を受けられます。

② 現地案内・内見

候補となる物件が見つかったら、必ず現地を訪問して内見を行います。図面や写真だけではわからない部分を確認する、非常に重要なステップです。

- 建物・設備のチェック: 天井高、床の状態、柱の間隔、バースの使い勝手、搬入経路の広さ、エレベーターのサイズなど、リストアップした要件と照らし合わせながら細かくチェックします。メジャーを持参して、実際の寸法を測るとより確実です。

- 周辺環境のチェック: 倉庫周辺の道路状況(大型トラックがスムーズに通行できるか)、交通量、近隣に住宅地や学校がないか(騒音問題のリスク)などを確認します。

- インフラの確認: 電力の容量や通信回線の状況も確認が必要です。特に自動化設備などを導入する場合は、十分な電力が供給できるかが重要になります。

- 動線の確認: 実際にフォークリフトを操作するイメージで、倉庫内の動線に問題がないか、作業効率が悪くないかを確認します。

③ 入居の申し込み

内見の結果、借りたい物件が決まったら、貸主に対して「入居申込書」を提出します。これは、「この物件を借りたい」という意思を正式に示すものです。申込書には、会社情報(名称、所在地、代表者名など)や連帯保証人の情報などを記入します。

この際、希望する賃料や契約期間、フリーレントなどの条件交渉も同時に行うのが一般的です。申込書を提出するタイミングで、不動産会社の担当者を通じて交渉を進めます。

④ 入居審査

入居申込書が提出されると、貸主(オーナーや管理会社)による入居審査が行われます。これは、テナントとして問題なく賃料を支払い続けられるか、安定した企業であるかなどを判断するための審査です。

一般的に、以下の書類の提出が求められます。

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社の印鑑証明書

- 決算報告書(直近3期分など)

- 会社案内や事業計画書

- 代表者の身分証明書

- 連帯保証人の関連書類

審査期間は、通常1週間から2週間程度です。この審査を通過すると、契約に向けて手続きが進みます。

⑤ 重要事項説明

入居審査に通過し、契約条件が固まったら、賃貸借契約を締結する前に、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、宅地建物取引業法で義務付けられている手続きです。

物件の所在地や面積といった基本的な情報から、契約期間、賃料、解約に関する規定、禁止事項、原状回復の範囲など、契約に関する非常に重要な内容が説明されます。専門用語も多く含まれるため、少しでも疑問に思う点があれば、その場で必ず質問して解消しておくことが不可欠です。

⑥ 賃貸借契約の締結

重要事項説明の内容に納得したら、いよいよ「建物賃貸借契約書」を取り交わします。契約書の内容を最終確認し、署名・捺印を行います。契約書は通常2通作成し、貸主と借主がそれぞれ1通ずつ保管します。

このタイミングで、敷金・保証金や仲介手数料、前払いの賃料といった初期費用の支払いも行います。

⑦ 鍵の引き渡し・入居開始

契約手続きと初期費用の支払いがすべて完了すると、契約開始日に物件の鍵が引き渡されます。これをもって、正式に入居が可能となり、内装工事や什器の搬入などを始めることができます。

以上が、物流倉庫の賃貸契約における一連の流れです。各ステップで何を確認し、何を準備すべきかを事前に理解しておくことが、トラブルを防ぎ、円滑な拠点開設を実現する鍵となります。

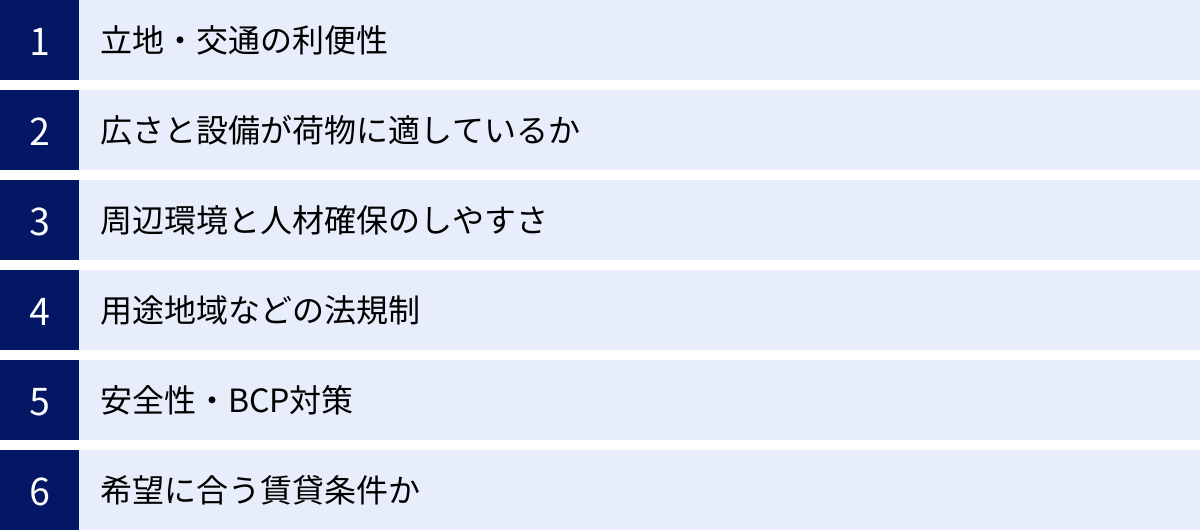

失敗しない!物流倉庫を選ぶ際の6つのポイント

賃料や広さだけで物件を選んでしまうと、後々のオペレーションに支障が出たり、想定外のコストが発生したりする可能性があります。ここでは、物流倉庫選びで失敗しないために、必ずチェックすべき6つのポイントを解説します。

① 立地・交通の利便性

立地は物流コストとサービスレベルに直結する最重要項目です。多角的な視点から検討しましょう。

- 配送効率とコスト: 主要な配送先エリアへのアクセスが良いか、高速道路のICから近いかなどを確認します。特に2024年問題(トラックドライバーの時間外労働の上限規制)への対応として、ドライバーの拘束時間を短縮できる効率的な立地選定は、これまで以上に重要になっています。

- リードタイム: 顧客への配送リードタイムを短縮できる立地か。EC事業者であれば、即日配送エリアをどこまでカバーできるか、といった観点も重要です。

- サプライヤーからのアクセス: 部品や商品の仕入れ先からのアクセスも考慮に入れると、サプライチェーン全体の効率化に繋がります。

- 広域配送とエリア配送: 関東一円など広域をカバーする「基幹拠点」なのか、特定のエリアにきめ細かく配送する「サテライト拠点」なのか、倉庫の位置づけによって最適な立地は異なります。

② 広さと設備が荷物に適しているか

扱う荷物の特性と倉庫のスペックが合致しているかを確認することは、効率的で安全なオペレーションの基本です。

- 面積と保管効率: 現在の在庫量だけでなく、将来の事業拡大を見越して、少し余裕のある広さを確保することが推奨されます。また、天井高や柱のスパンを確認し、ラックなどを設置した場合の保管効率を具体的にシミュレーションしてみましょう。

- 床荷重: 重量物を扱う場合は、倉庫の床荷重が十分か必ず確認します。フォークリフトの重量も考慮に入れる必要があります。

- 温度・湿度管理: 食品、医薬品、化粧品、精密機器など、温度・湿度管理が必要な商品を扱う場合は、定温・冷蔵・冷凍設備が必須です。必要な温度帯を維持できるか、設備の性能を確認します。

- 搬出入の設備: 1日に処理するトラックの台数を考慮し、十分な数のバースがあるかを確認します。荷役作業の効率を上げるドックレベラーや、多層階倉庫の場合はランプウェイの有無も重要なチェックポイントです。

③ 周辺環境と人材確保のしやすさ

物流センターの運営には多くの人手が必要です。従業員が働きやすい環境であるかは、安定した人材確保に直結します。

- 通勤の利便性: 最寄り駅からの距離、公共交通機関(バスなど)の有無と本数、従業員用駐車場の収容台数などを確認します。送迎バスの運行が可能かどうかも検討材料になります。

- 労働人口: 倉庫が立地するエリアの労働人口や、近隣の時給相場を調査します。周辺に競合となる大規模な倉庫が多数ある場合は、人材の獲得競争が激しくなる可能性も考慮しておきましょう。

- アメニティ施設: 近年、マルチテナント型倉庫を中心に、カフェテリア(食堂)や売店、休憩ラウンジなどを併設する物件が増えています。こうしたアメニティ施設の充実は、従業員の満足度を高め、採用活動におけるアピールポイントになります。

④ 用途地域などの法規制

倉庫を建設・運営できる場所は、法律によって定められています。契約後に「やりたいことができない」という事態を避けるため、法規制の確認は不可欠です。

- 用途地域: 都市計画法で定められた「用途地域」を確認します。物流倉庫は、主に「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」に建設が可能です。特に工業専用地域は、周辺に住宅がないため24時間稼働しやすいというメリットがありますが、従業員が利用できる店舗などが少ない場合があります。

- 倉庫業法: 他人の物品を保管する「営業倉庫」として事業を行う場合は、倉庫業法に基づく登録が必要です。登録には、建物の強度や耐火・防火性能などが基準を満たしている必要があります。賃貸物件がこの基準に適合しているか、事前に確認が必要です。

⑤ 安全性・BCP対策

自然災害や予期せぬトラブルが発生した際に、事業を継続できるか。BCP(事業継続計画)の観点から、倉庫の安全性を評価することは極めて重要です。

- 耐震性能: 1981年6月以降の「新耐震基準」を満たしていることは最低条件です。新築の大型物流施設では、さらに高い耐震・免震・制振構造を採用している物件もあります。

- ハザードマップの確認: 自治体が公表しているハザードマップで、浸水(洪水・高潮)、土砂災害、液状化などのリスクを確認します。

- BCP設備: 非常用自家発電設備の有無、給排水設備のバックアップ、衛星電話の設置など、災害時にも事業を継続するための設備が整っているかを確認します。近年では、浸水対策として受変電設備を上層階に設置している施設もあります。

⑥ 希望に合う賃貸条件か

賃料だけでなく、契約書に記載される様々な条件が、自社の事業計画や財務状況に合っているかを見極める必要があります。

- 契約期間と更新: 契約期間は事業計画と合っているか。更新は可能か、更新料はいくらか。

- 中途解約条項: 事業計画の変更などで、契約期間の途中で解約する可能性も考慮し、中途解約が可能か、その場合の解約予告期間や違約金の内容を必ず確認します。

- 使用方法の制限: 契約書で禁止されている行為(危険物の保管、建物の改造など)を確認します。

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元に戻す必要があるのか、その範囲を明確に確認します。

これらの6つのポイントを総合的に評価し、自社の現在と未来の事業にとって、最も価値のある物流倉庫を選択することが成功の鍵です。

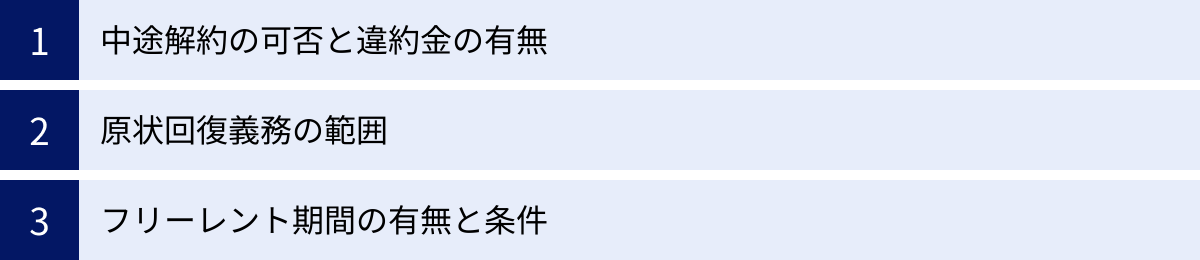

契約前に必ず確認すべき3つの注意点

物流倉庫の賃貸借契約は、長期にわたり、かつ高額になることが多いため、契約書の内容を十分に理解しないまま署名・捺印してしまうと、後々大きなトラブルに発展しかねません。ここでは、契約を締結する前に、特に注意深く確認すべき3つの条項を解説します。

① 中途解約の可否と違約金の有無

ビジネス環境は常に変化します。事業戦略の見直し、拠点の統廃合、あるいは業績の変動などにより、契約期間の途中で倉庫を解約せざるを得ない状況も起こり得ます。そのため、中途解約に関する条項は、契約書の中でも最も重要な確認事項の一つです。

- 中途解約の可否: そもそも契約期間中の解約が認められているかを確認します。BTS型倉庫など、特定のテナントのために建てられた物件では、中途解約が一切認められないケースもあります。

- 解約予告期間: 中途解約が可能な場合でも、通常は「解約の6ヶ月前」や「1年前」までに書面で予告することが義務付けられています。この「解約予告期間」がどのくらいに設定されているかを確認しましょう。予告期間が長いほど、解約を決定してから実際に賃料負担がなくなるまでの期間が長くなります。

- 違約金(解約ペナルティ): 最も注意すべきなのが違約金の規定です。中途解約する場合、ペナルティとして違約金の支払いを求められることがほとんどです。その内容は、「残存契約期間の賃料および共益費の総額」や「賃料の〇ヶ月分」など、物件や契約によって様々です。この違約金がどの程度になるのかを事前に正確に把握し、自社が許容できるリスクの範囲内にあるかを慎重に判断する必要があります。

② 原状回復義務の範囲

退去時にテナントが負う「原状回復義務」の範囲は、貸主と借主の間で最もトラブルになりやすい項目の一つです。どこまでを元に戻す必要があるのか、その解釈をめぐって高額な費用を請求されるケースもあります。

- 「原状回復」の定義: 契約書上で、原状回復が具体的に何を指すのかを明確に確認します。単に「入居時の状態に戻す」とだけ記載されている場合は注意が必要です。

- 通常損耗・経年劣化の扱い: 通常の使用によって生じる床や壁の傷、日焼けによる変色といった「通常損耗」や「経年劣化」が、原状回復の対象に含まれるのか、それとも貸主の負担となるのかを確認します。国土交通省のガイドラインでは、これらは基本的に貸主負担とされていますが、事業用物件の契約では特約でテナント負担とされている場合も少なくありません。

- テナントが設置した造作物: テナントが業務上の必要から設置した間仕切り、事務所スペース、ラック、看板、特別な電気設備などの「造作」や「付加物」を、退去時に自社の費用で撤去する必要があるかを確認します。これを「造作買取請求権」を放棄する特約として定めている契約が一般的です。

- 工事仕様の確認: 原状回復工事を行う際の仕様(どのレベルまで修繕するか)や、貸主が指定する工事業者を使わなければならないのか、といった点も確認しておくと、後のトラブルを避けられます。

契約前に、貸主(または不動産会社)と原状回復の具体的な範囲について書面や図面で合意しておくことが、最も確実なトラブル防止策となります。

③ フリーレント期間の有無と条件

フリーレントとは、契約開始後の一定期間(例えば1ヶ月~6ヶ月間)、賃料が無料になるという特典です。入居準備期間(内装工事や什器の搬入など)は、まだ営業収益が上がらないため、この期間の賃料負担がないことは、テナントにとって大きなメリットとなります。

しかし、この魅力的な条件には、しばしば注意すべき「裏の条件」が付随しています。

- 対象となる費用: フリーレントの対象が「賃料」のみなのか、「共益費」も含まれるのかを確認します。共益費は対象外の場合、フリーレント期間中も支払う必要があります。

- 短期解約のペナルティ: 最も注意すべき点は、短期解約時のペナルティ条項です。例えば、「契約開始から2年以内に解約した場合は、フリーレント期間分の賃料相当額を違約金として支払う」といった特約が付いていることがよくあります。この条項を見落としていると、予期せぬ出費に繋がります。

- 契約期間との関係: フリーレントが付く代わりに、最低契約期間が通常より長く設定されている場合もあります。トータルで見て自社にメリットがあるかを慎重に判断する必要があります。

フリーレントは初期費用を抑える上で非常に有効な手段ですが、その恩恵を受けるための条件を細部まで理解し、自社の事業計画と照らし合わせて問題がないかを確認することが不可欠です。

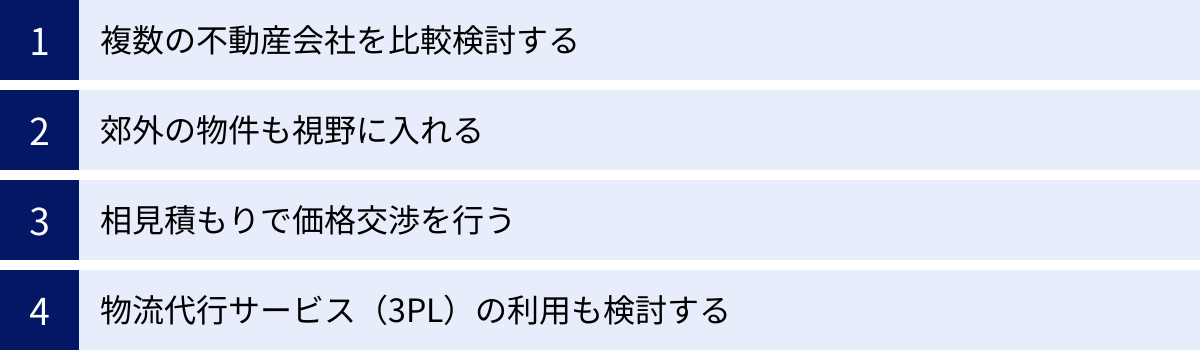

物流倉庫の賃料を抑えるためのコツ

物流コストの中でも大きな割合を占める倉庫の賃料は、できるだけ抑えたいと考えるのが当然です。ここでは、コストを削減するための実践的なコツを4つ紹介します。

複数の不動産会社を比較検討する

物件探しを1社の不動産会社に限定してしまうと、紹介される物件の選択肢が狭まり、競争原理が働きにくくなります。複数の物流不動産に強い会社に声をかけ、それぞれから提案を受けることをおすすめします。

- 情報量の拡大: 各社が独自に持つ非公開物件の情報にアクセスできる機会が増え、より多くの選択肢の中から最適な物件を見つけられる可能性が高まります。

- 提案内容の比較: A社からは立地重視の提案、B社からはコスト重視の提案といったように、異なる視点からの提案を比較することで、自社の本当のニーズに気づくこともあります。

- 競争による好条件の引き出し: 複数の会社と交渉していることを伝えることで、担当者もより良い条件を引き出そうと努力してくれる可能性があります。結果として、賃料や初期費用の交渉が有利に進むことも期待できます。

郊外の物件も視野に入れる

都心部や主要な高速道路ICに近い、利便性の高いエリアは当然ながら賃料が高騰します。もし、立地に絶対的なこだわりがないのであれば、少しエリアを広げて郊外の物件も検討してみると、大幅に賃料を抑えられる可能性があります。

- 賃料の差: 例えば、首都圏において都心に近いベイエリアと、圏央道のさらに外側のエリアとでは、坪単価に数千円の差が出ることも珍しくありません。

- コストシミュレーション: もちろん、郊外に移ることで配送コストや従業員の通勤コストが増加する可能性もあります。そのため、賃料の削減額と、増加するであろうコストを具体的にシミュレーションし、トータルでメリットがあるかを判断することが重要です。

- 新たな可能性: これまで候補として考えていなかったエリアに、自社のオペレーションに適した掘り出し物の物件が見つかることもあります。固定観念にとらわれず、広い視野で物件を探しましょう。

相見積もりで価格交渉を行う

借りたい物件の候補が2~3件に絞れた段階で、価格交渉を行うことは有効な手段です。これを「相見積もり(あいみつもり)」と言います。

- 交渉の準備: 他の物件の賃料や条件を引き合いに出し、「こちらの物件が〇〇円の条件であれば、前向きに検討したい」といった形で、具体的な希望を伝えます。

- 不動産会社を通じた交渉: 交渉は、仲介を依頼している不動産会社の担当者を通じて行うのが一般的です。経験豊富な担当者であれば、貸主との関係性も構築できており、効果的な交渉を代行してくれます。

- 交渉の対象: 交渉の対象は月々の賃料だけでなく、礼金やフリーレント期間の延長といった初期費用に関わる部分も含まれます。トータルコストを削減する視点で交渉に臨みましょう。ただし、あまりに無茶な要求は、貸主からの心証を悪くし、審査に影響する可能性もあるため、常識の範囲内で行うことが大切です。

物流代行サービス(3PL)の利用も検討する

そもそも「自社で倉庫を借りて運営する」という選択肢自体を見直すことも、有効なコスト削減策となり得ます。それが、物流業務全般を専門業者にアウトソーシングする「3PL(サードパーティー・ロジスティクス)」の活用です。

- 固定費の変動費化: 自社で倉庫を借りると、物量の多寡にかかわらず毎月固定で賃料が発生します。一方、3PLを利用すれば、保管料や発送作業料は物量に応じた従量課金制となるため、コストを固定費から変動費に変えることができます。 これにより、物量の変動リスクを吸収しやすくなります。

- プロのノウハウ活用: 3PL事業者は物流のプロフェッショナルです。専門的な知見や効率的なオペレーション、最新のシステムを活用することで、自社で運営するよりも高品質かつ低コストな物流を実現できる可能性があります。

- コア業務への集中: 面倒で複雑な物流管理業務をすべて任せることで、自社のリソースを商品開発やマーケティングといった、本来注力すべきコア業務に集中させられます。

自社で倉庫を運営する場合の総コスト(賃料、人件費、システム費など)と、3PL事業者に委託した場合の見積もりを比較し、どちらが自社にとって経済的かつ戦略的にメリットが大きいかを検討してみる価値は十分にあります。

まとめ

本記事では、物流倉庫の賃貸物件の探し方から、費用相場、契約の流れ、そして失敗しないためのポイントや注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。

物流倉庫は、単なる「モノを置く場所」ではありません。企業のサプライチェーンを支え、顧客満足度を左右し、ひいては事業全体の競争力を決定づける戦略的拠点です。そのため、物件選びは、自社の事業内容や将来のビジョンと照らし合わせながら、多角的な視点で慎重に進める必要があります。

最後に、本記事の要点を振り返ります。

- 倉庫の種類: 自社のニーズに合わせて、オーダーメイドの「BTS型」か、汎用性の高い「マルチテナント型」かを選択する。

- 探し方: ポータルサイトでの情報収集から始め、物流不動産に強い不動産会社に相談し、専門的な提案や非公開物件の情報を得ることが成功への近道。

- 費用: 賃料だけでなく、敷金・保証金などの初期費用や、共益費・更新料といったランニングコストも考慮した、トータルでの資金計画を立てる。

- 契約プロセス: 問い合わせから内見、審査、契約締結までの一連の流れを理解し、各ステップで必要な準備を怠らない。

- 選定ポイント: 立地、設備、人材確保、法規制、BCP対策、契約条件という6つのポイントを総合的に評価し、最適な物件を見極める。

- 契約前の注意点: 特に「中途解約」「原状回復」「フリーレント」の条項は、将来のトラブルや予期せぬコストに繋がる可能性があるため、細部まで確認する。

物流倉庫の確保は、決して簡単なタスクではありません。しかし、この記事で紹介した知識とノウハウを活用すれば、きっと自社のビジネスを加速させる最適なパートナー(物流拠点)を見つけ出すことができるはずです。戦略的な物流拠点の構築は、未来の成長に向けた最も重要な投資の一つです。まずは自社の物流ニーズを整理し、専門家である不動産会社への相談から第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。