貸倉庫を探す際、多くの人が立地や賃料、面積(坪数)といった条件を優先的にチェックします。しかし、事業の生産性やコスト効率を大きく左右するにもかかわらず、見落とされがちな重要な要素があります。それが「天井高」です。

一見すると単なる「空間の高さ」ですが、この天井高が事業の可能性を広げもすれば、逆に制約をかけてしまうこともあります。例えば、保管効率を最大限に高めるためのラック設置、作業の自動化・効率化に不可欠な荷役機械の導入、さらには特殊な製造設備の設置など、そのすべてが天井高と密接に関わっています。

「もう少し天井が高ければ、もっと多くの在庫を置けたのに…」「この機械を導入したいが、天井が低くて搬入できない…」といった事態は、貸倉庫選びの失敗でよく聞かれる話です。このような後悔を避けるためには、契約前に自社の事業内容や将来の展望と照らし合わせ、最適な天井高を見極める必要があります。

この記事では、貸倉庫選びにおける天井高の重要性から、知っておくべき基本的な定義、そして事業の用途ごとに最適な高さの目安まで、専門的かつ分かりやすく徹底解説します。さらに、天井が高い倉庫と低い倉庫、それぞれのメリット・デメリットや、契約前に天井高とあわせて確認すべき重要ポイントも網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、なぜ天井高が貸倉庫選びの成否を分けるのかを深く理解し、自社のビジネスを成功に導くための最適な物件選びができるようになるでしょう。

目次

貸倉庫選びで天井高が重要な理由

貸倉庫を選ぶ際、坪単価や駅からの距離といった平面的な情報に目が行きがちですが、ビジネスの効率性や将来性を考える上で、「天井高」という立体的な視点を持つことが極めて重要です。天井高は、単に空間が広いという印象を与えるだけでなく、事業運営の根幹に関わる「保管効率」「作業効率」、そして「事業の拡張性」に直接的な影響を及ぼします。なぜ天井高がそれほどまでに重要なのか、その理由を2つの側面から深く掘り下げていきましょう。

保管効率や作業効率に直結する

貸倉庫のコストを考えるとき、多くの人は「賃料 ÷ 坪数」で算出される「坪単価」を指標にします。しかし、倉庫業の本質を考えると、本当に重要なのは「容積単価」、つまり1立方メートルあたりのコストです。同じ100坪の倉庫であっても、天井高が3mの倉庫と6mの倉庫では、保管できる荷物の総量は理論上2倍も変わってきます。

保管効率への影響

天井高が十分に確保されている倉庫では、パレットラックやネステナーといった保管什器を導入し、空間を垂直方向に有効活用できます。これにより、平置き(床に直接荷物を置く方法)に比べて、同じ床面積でも数倍の保管量を実現することが可能です。

例えば、アパレル商品や雑貨、加工食品の段ボールなどを保管する場合を考えてみましょう。天井高が3m程度しかない倉庫では、手作業で積み上げられる高さに限界があり、空間の上部にデッドスペースが生まれがちです。しかし、天井高が5m以上あれば、4段、5段といった高さのラックを設置でき、フォークリフトを使って効率的に商品を格納できます。これは、坪単価が多少高くても、結果的に保管する商品一つあたりのコスト(保管単価)を大幅に引き下げることにつながります。

作業効率への影響

天井高は、保管効率だけでなく、日々の入出庫作業やピッキング作業の効率にも大きく関わります。十分な高さがあれば、フォークリフトのマスト(荷物を持ち上げる支柱)を最大限に伸ばして高所の荷物をスムーズに扱うことができます。逆に天井が低いと、マストを高く上げられず、作業に大きな制約が生まれます。

また、天井が低い倉庫は、照明が作業者の近くに位置するため、場所によっては手元が暗くなったり、圧迫感から作業者の心理的なストレスが増大したりする可能性があります。開放感のある高い天井は、作業者に精神的なゆとりを与え、見通しの良い安全な作業環境の構築にも寄与します。特に、複数の作業員やフォークリフトが同時に稼働するような大規模な倉庫では、この「見通しの良さ」が接触事故などを防ぐ上で重要な要素となります。

つまり、天井高は単なる物理的なスペースの問題ではなく、事業の収益性を左右する保管効率と、日々のオペレーションの根幹をなす作業効率の両方に直結する、経営上の重要な指標なのです。

設置できる設備や機械が決まる

貸倉庫の用途は、単なる在庫保管に限りません。製品の加工、組み立て、検品、梱包といった流通加工の拠点として、あるいは小規模な製造工場として利用されるケースも増えています。このような場合、導入したい設備や機械のスペックが、必要な天井高を決定づけることになります。

特殊な保管設備

例えば、EC事業の拡大に伴い、ピッキング作業の自動化・省人化を目的として「自動倉庫システム」の導入を検討する企業も少なくありません。これらのシステムは、多くの場合、垂直方向に商品を格納するため、高い天井高が必須条件となります。導入を検討しているシステムの仕様を事前に確認せず、天井の低い倉庫を契約してしまっては、投資計画そのものが頓挫してしまいます。

大型の機械や製造設備

製造業で利用する場合、プレス機や射出成形機、工作機械など、背の高い設備を設置するケースがあります。これらの機械は、本体の高さに加えて、メンテナンス時の部品交換や上部からのアクセスに必要なクリアランス(空間的な余裕)も考慮しなければなりません。

重量物を扱う荷役機械

金型や鋼材、建築資材といった重量物を取り扱う現場では、「天井クレーン」が不可欠です。天井クレーンを設置するには、クレーン本体が走行するレール、荷物を吊り上げるホイスト(巻き上げ機)、そして吊り上げた荷物が他の設備や構造物に干渉しないための十分な高さ(揚程)が必要です。一般的に、天井クレーンを設置・運用するには最低でも6m以上、場合によっては10mを超える天井高が求められます。

このように、将来的な事業拡大を見据え、どのような設備や機械を導入する可能性があるかを事前にリストアップし、それらが要求する天井高を把握しておくことが、失敗しない倉庫選びの鍵となります。安易に現在の状況だけで物件を決めてしまうと、将来の事業成長の足かせとなり、結果的に移転を余儀なくされるなど、より大きなコストが発生するリスクを抱えることになるのです。

貸倉庫の天井高とは?知っておくべき基本

「天井高」という言葉は日常的に使われますが、貸倉庫を契約する際には、その定義を正しく理解し、特に「有効天井高」という概念を把握しておくことが不可欠です。物件情報に記載されている数値を鵜呑みにすると、いざ利用を開始してから「想定していた使い方ができない」というトラブルに発展しかねません。ここでは、後悔しないために知っておくべき天井高の基本について解説します。

天井高の基本的な定義

まず、一般的に使われる「天井高」の定義から確認しましょう。建築基準法では、「天井の高さ」は「室の床の仕上げ面から天井の下面(天井が二重になっている場合は、下の天井の下面)までの高さ」と定められています。つまり、床から、目に見えている天井面までの垂直距離が「天井高」です。

物件情報サイトや不動産会社の資料に「天井高:5m」と記載されている場合、基本的にはこの定義に基づいた数値を指します。この数値は、その倉庫が持つ空間のポテンシャルを示す一つの指標として参考になります。しかし、ビジネスで倉庫を利用する上で本当に重要なのは、この数値そのものではなく、実際に利用可能な「有効な高さ」です。なぜなら、倉庫の天井には、空間の利用を妨げる様々な障害物が存在するからです。

必ず確認したい「有効天井高」との違い

貸倉庫選びで最も注意すべきなのが、「天井高」と「有効天井高」の違いです。

「有効天井高」とは、床面から、天井に設置された梁(はり)や照明器具、空調ダクト、消火設備の配管といった障害物の最も低い部分までの「実際に利用可能な高さ」を指します。

例えば、物件資料に「天井高:6m」と記載されていても、倉庫の中央を太い梁が横切っており、その梁下の高さが4.5mだった場合、その倉庫の「有効天井高」は4.5mとなります。この場合、高さ5mのラックを設置しようとしても、梁にぶつかってしまうため設置できません。フォークリフトのマストを高く上げた際に、梁やスプリンクラーヘッドに衝突する危険性もあります。

このように、事業計画の前提となるのは、カタログスペック上の「天井高」ではなく、リアルな「有効天井高」です。この違いを理解せずに契約を進めてしまうと、計画していた什器や設備が導入できない、保管効率が想定を大幅に下回るといった致命的な問題につながります。

梁や配管、照明などの障害物に注意

有効天井高を正確に把握するためには、具体的にどのようなものが障害物になり得るのかを知っておく必要があります。内見の際には、以下の点に特に注意してチェックしましょう。

- 梁(はり): 倉庫の構造を支える最も代表的な障害物です。建物の構造(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)や築年数によって、梁の大きさや配置は様々です。特に古い倉庫では、太い梁が低い位置に複数走っていることがあるため、注意が必要です。倉庫の中央部分だけでなく、壁際や柱周りなど、複数箇所の梁下高さを実測することが重要です。

- 照明器具: 天井から吊り下げられている水銀灯やLED照明も、有効高さを制限する要因です。特に大型の照明器具の場合、その下端までの高さを確認する必要があります。

- 消火設備: 倉庫にはスプリンクラー設備が設置されていることが多く、その配管やスプリンクラーヘッドが天井から突き出ています。消防法では、スプリンクラーヘッドの周囲に散水を妨げるものがあってはならないと定められており、ラックの最上段や荷物の上端からスプリンクラーヘッドまでの間には、一定の距離(通常30cm~45cm以上)を確保する必要があります。この規定も考慮して、有効な保管高を計算しなければなりません。

- 空調・換気設備: 業務用エアコンの室内機や、空気を循環させるためのダクト、換気扇なども障害物となります。特に大型のダクトは広範囲にわたって天井高を低くしている場合があるため、その位置と高さを正確に把握する必要があります。

- その他: 天井クレーンが既設されている場合はそのレール、シャッターの上部にある巻き取りボックスなども、場所によっては有効高を制限します。

【失敗しないための鉄則】

貸倉庫の契約前には、必ずメジャーを持参して現地で「有効天井高」を実測しましょう。図面上の数値だけを信じるのは危険です。特に、荷物やラックを置きたい場所、フォークリフトが走行する動線上の梁や障害物の高さを、自分の目で見て、手で測ることが、後悔しないための最も確実な方法です。

【用途別】最適な貸倉庫の天井高の目安

自社にとって最適な貸倉庫を見つけるには、「どのような目的で倉庫を使うのか」を具体的にイメージし、それに合った天井高の物件を選ぶことが不可欠です。ここでは、代表的な4つの用途別に、必要となる天井高の目安と、選ぶ際のポイントを詳しく解説します。

| 用途 | 天井高の目安 | 主な考慮事項 |

|---|---|---|

| 荷物を平置きで保管する場合 | 3〜4m | パレットの段積み、作業員の動線、圧迫感の軽減 |

| ラックを設置して保管する場合 | 4〜6m | ラックの段数、フォークリフトの揚高、スプリンクラーとの離隔 |

| フォークリフトを使用する場合 | 使用する機材による | マストの最大揚高、フルフリー機能の有無、安全マージン |

| 天井クレーンを設置・使用する場合 | 6m以上 | クレーンの種類、揚程、吊りしろ、フック最低地上高 |

荷物を平置きで保管する場合(目安:3〜4m)

主な用途:

- アパレル製品、雑貨、書籍、書類などの比較的小さく軽い商品の保管

- 手作業での荷役が中心で、大型の機械を使用しない場合

- 一時的な保管や、小規模なEC事業の拠点

このケースでは、大規模なラックシステムを導入せず、床に直接荷物を置くか、段ボール箱を手で積み上げるのが主な保管方法となります。そのため、極端に高い天井は必要ありません。

目安が3〜4mである理由:

一般的に、人の手で安全に荷物を積み上げられる高さは2m程度が限界です。そのため、有効天井高が3mもあれば、保管スペースとしては十分機能します。しかし、フォークリフトを使わずにパレット(標準的なT11型パレットの高さは約15cm)を使用し、その上に荷物を載せて保管する場合、2段、3段と重ねる(段積みする)ことで保管効率を高めることができます。例えば、高さ1.2mの荷物を載せたパレットを2段積みする場合、必要な高さは「(1.2m + 0.15m) × 2段 = 2.7m」となり、さらに作業のための余裕を考えると3m以上は欲しいところです。

また、天井高が3m未満だと、空間に圧迫感が生まれ、作業環境として好ましくない場合があります。照明の光も届きにくくなり、倉庫内が薄暗い印象になることもあります。快適な作業環境と、ある程度の柔軟性を確保するという意味で、平置きがメインであっても最低3m、できれば4m程度の有効天井高があると、将来的な荷物の変更などにも対応しやすくなります。

ラックを設置して保管する場合(目安:4〜6m)

主な用途:

- 坪数あたりの保管効率を最大化したい場合

- 多品種の商品を整理して管理したいEC事業者や卸売業者

- パレット単位での管理が必要な商品の保管

貸倉庫のコストパフォーマンスを最大化する上で、ラックの導入は非常に有効な手段です。ラックを使えば、空間を立体的に活用できるため、平置きに比べて劇的に保管量を増やすことができます。

目安が4〜6mである理由:

保管効率を大きく左右するのが、何段のラックを設置できるかです。一般的に使用されるパレットラックは、1段あたりの高さ(荷物の高さ+パレットの高さ+クリアランス)が1.5m〜2.0m程度必要になります。

- 有効天井高4mの場合: 2段のラックが設置可能です。

- 有効天井高5〜6mの場合: 3段のラックが設置可能となり、保管効率はさらに向上します。

例えば、有効天井高が5.5mの倉庫を考えてみましょう。1段あたり1.8m必要な3段ラックを設置すると、ラック自体の高さは5.4mになります。これなら設置が可能に見えます。しかし、ここで絶対に忘れてはならないのが、消防法で定められたスプリンクラーヘッドとの離隔距離です。ラックの最上段に置いた荷物の上端から、天井のスプリンクラーヘッドまでは、散水を妨げないように一定の空間(クリアランス)を確保する必要があります。このクリアランスは自治体の条例によっても異なりますが、一般的に30cm〜45cm以上とされています。

したがって、「設置したいラックの全高 + スプリンクラーとのクリアランス」が、倉庫の有効天井高に収まるかを計算する必要があります。この点を考慮すると、3段以上のラックを余裕をもって設置するには、最低でも5m以上、理想的には6m程度の有効天井高が求められます。

フォークリフトを使用する場合(目安:使用する機材による)

主な用途:

- パレットに積まれた重量物や、かさばる荷物の入出庫作業

- ラックを使用した高所への格納・ピッキング作業

- トラックへの積み込み・荷下ろし作業

フォークリフトを使用する場合、最適な天井高は「使用するフォークリフトのスペック」によって完全に決まります。倉庫を決めてからフォークリフトを選ぶのではなく、「使いたい(あるいは現在使っている)フォークリフトに合わせて倉庫を選ぶ」という順序で考えることが失敗を防ぐポイントです。

確認すべきフォークリフトのスペック:

- 最大揚高: フォーク(爪)を最も高く上げたときの、地面からフォーク上面までの高さです。ラックの最上段に荷物を置くためには、ラックの棚の高さよりも大きい最大揚高が必要です。

- 全高(マスト全高): フォークを最大揚高まで上げたときの、地面からマスト(支柱)の最も高い部分までの高さです。この「全高」が、倉庫の有効天井高(梁や照明など最も低い障害物までの高さ)よりも低くなければなりません。

- フルフリーマスト: 一部のフォークリフトに搭載されている機能で、マストの内側の部分だけが先に上昇するため、マスト自体の高さを変えずに一定の高さまでフォークを上げることができます。天井が低い場所や、コンテナ内での作業に非常に有効です。

例えば、最大揚高3mのリーチフォークリフトを使用したい場合、その機種のマスト全高をカタログで確認します。もしマスト全高が3.8mであれば、梁下の有効天井高が4m以上ある倉庫を選ばなければ、安全に作業することはできません。マストの最高部と天井の障害物との間には、最低でも20cm〜30cm程度の安全マージンを確保することが推奨されます。

天井クレーンを設置・使用する場合(目安:6m以上)

主な用途:

- 金型、鋼材、機械部品、石材といった数トン単位の重量物の移動・保管

- 工場と倉庫が一体となった施設での製品・部材の搬送

天井クレーンは、フォークリフトでは対応できないような重量物を安全かつ効率的に移動させるために不可欠な設備です。クレーンの設置には、他の用途とは比較にならないほどの天井高が要求されます。

目安が6m以上である理由:

必要な天井高は、以下の要素をすべて足し合わせて計算する必要があります。

- クレーンレール下の空間(揚程):

- 吊り荷の高さ: 移動させたい荷物自体の高さ。

- 吊りしろ: 荷物を吊るためのワイヤーやスリング、フックなどの長さ。

- 床上の障害物の高さ: 床に置かれた他の機械や製品を乗り越えて移動させる場合、その高さを加味する必要があります。

- クレーン本体の占有スペース:

- ガーダ(主桁)の高さ: クレーンのメインとなる梁の部分の高さ。

- ホイスト(巻上機)の高さ: 荷物を巻き上げる装置の高さ。

- サドル(走行台車)の高さ: クレーンがレール上を走るための台車の高さ。

- 安全マージン: クレーン本体と建物の屋根や梁との間の安全なクリアランス。

これらの要素をすべて満たすためには、最低でも有効天井高で6m以上が必要となり、扱う荷物やクレーンの種類によっては8m、10m、あるいはそれ以上の高さが求められることも珍しくありません。

既設クレーン付きの物件を借りる場合は、そのクレーンの仕様(定格荷重、スパン、揚程)が自社の用途に合っているかを必ず確認しましょう。特に「フック最低地上高」と「フック最高地上高」は、実際の作業範囲を決定づける重要な数値です。

天井が高い貸倉庫のメリット・デメリット

天井が高い倉庫は、一見すると開放感があり、多くのメリットがあるように感じられます。実際に保管効率や作業の自由度といった面で大きな利点がありますが、一方でコストやメンテナンスの面で看過できないデメリットも存在します。ここでは、両方の側面を客観的に比較し、自社のニーズに合っているかを判断するための材料を提供します。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 保管効率 | 大幅に向上(ラック等による立体活用が可能) | – |

| 対応荷物 | 大型・背の高い荷物や機械も搬入・保管できる | – |

| 作業環境 | 開放感があり、フォークリフト等の作業がしやすい | – |

| 光熱費 | – | 空調効率が悪く、高額になりやすい |

| メンテナンス | – | 照明交換や清掃に手間とコストがかかる |

| 賃料 | – | 同一エリア・同坪数なら比較的高くなる傾向 |

メリット

保管効率が大幅にアップする

天井が高い倉庫の最大のメリットは、何と言っても卓越した保管効率にあります。床面積という二次元の制約から解放され、空間を三次元で捉えることで、保管能力を飛躍的に高めることができます。

前述の通り、パレットラックやネステナー、スチール棚といった什器を高く設置することが可能になります。例えば、有効天井高が6mあれば、3段から4段のパレットラックを組むことができ、平置きに比べて3倍以上の商品を保管できるケースも少なくありません。これは、「坪単価」で比較すると割高に見える物件でも、「保管パレット単価」や「商品1個あたりの保管コスト」で計算すると、結果的に低い倉庫よりもコストパフォーマンスが高くなる可能性があることを意味します。

特に、物量が増加傾向にある成長企業や、季節によって在庫量が大きく変動する業種にとって、この高い保管効率は事業の柔軟性と収益性を支える強力な武器となります。

大きな荷物や背の高い機械も搬入・保管できる

天井の高さは、取り扱える荷物や設備の多様性に直結します。平置きでは保管しにくい長尺物(建築資材、パイプなど)や、高さのある荷物(イベント用の大道具、大型家具など)も、天井が高ければ容易に保管できます。

また、流通加工や製造の拠点として倉庫を利用する場合、高さのある生産機械や加工機を導入する可能性があります。天井に十分な余裕があれば、将来的な事業内容の変更や設備のアップグレードにも柔軟に対応できます。目先のニーズだけでなく、5年後、10年後の事業展開を見据えたとき、天井が高い倉庫は「事業の拡張性」という大きな価値を提供します。 新たなビジネスチャンスが生まれた際に、「倉庫が狭い・低いから」という理由で機会を逃すリスクを低減できるのです。

開放感があり作業しやすい

物理的なメリットだけでなく、作業環境における心理的なメリットも大きいのが特徴です。天井が高い空間は、圧迫感がなく、広々として明るい印象を与えます。これは、そこで働くスタッフのモチベーション維持やストレス軽減に繋がります。

また、実務的な観点からも、フォークリフトなどの荷役車両を操作する際に、天井を気にする必要がないため、オペレーターは運転に集中できます。これにより、作業効率が向上するだけでなく、梁や照明への衝突といった物損事故や、それに伴う人身事故のリスクを減らすことができます。特に複数のフォークリフトが稼働するような現場では、見通しが良く、精神的なプレッシャーが少ない作業環境が、全体の安全性と生産性を向上させる上で非常に重要です。

デメリット

空調の効きが悪く光熱費が高くなりやすい

天井が高いことの最大のデメリットは、空調コストの増大です。温かい空気は上昇し、冷たい空気は下降するという物理的な性質上、空間の容積が大きければ大きいほど、全体の温度を一定に保つために膨大なエネルギーが必要になります。

夏は冷房で冷やした空気が床付近に溜まり、天井付近の熱い空気を十分に冷却できません。冬は暖房で暖めた空気が天井付近に滞留し、作業スペースである床付近がなかなか暖まらない、という現象が起こりがちです。

これにより、特に食品、医薬品、化粧品、精密機器、美術品など、厳密な温度・湿度管理が求められる商材を扱う場合、業務用エアコンをフル稼働させなければならず、月々の光熱費が想定をはるかに超える金額になるリスクがあります。このランニングコストは、賃料と同じく事業運営に継続的にのしかかるため、契約前に慎重な検討が必要です。

対策として、空気の循環を促すシーリングファンを設置したり、保管エリアを断熱性の高いビニールカーテンで間仕切りしたりする方法もありますが、いずれも追加の設備投資が必要となります。

照明設備の維持や清掃などのメンテナンスが大変

天井が高い倉庫では、照明や設備のメンテナンスも大きな課題となります。

照明の交換・修理:

6mや8mといった高所にある照明(従来の水銀灯など)の電球が切れた場合、脚立で交換することは不可能です。高所作業車やローリングタワー(移動式足場)といった専門の機材と、それらを操作する資格を持つ作業員が必要になり、交換のたびに多額の費用と手間が発生します。近年は長寿命のLED照明が主流になっていますが、それでも故障や交換が全くないわけではありません。入居前に照明がLED化されているか、その耐用年数はどのくらいかを確認しておくことも重要です。

清掃・衛生管理:

天井や梁の上、高い位置にある窓などは、日常的な清掃が困難です。そのため、ホコリやクモの巣が溜まりやすく、衛生管理が重要な食品やアパレル製品を扱う場合には問題となることがあります。専門の清掃業者に依頼する必要があり、これもまた定期的なコスト増の要因となります。

これらの維持管理コスト(ランニングコスト)を事前に見積もりに含めておかないと、賃料の安さだけで選んだ結果、トータルコストではるかに高くついてしまった、という事態に陥る可能性があります。

天井が低い貸倉庫のメリット・デメリット

「天井が高い方が良い」というイメージが先行しがちですが、必ずしもそうとは限りません。事業内容や取り扱い商材によっては、天井が低い倉庫の方が経済的かつ効率的であるケースも多く存在します。ここでは、天井が高い倉庫との対比で、低い倉庫のメリットとデメリットを明確にし、どのような場合に低い倉庫が適しているのかを探ります。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 光熱費 | 空調効率が良く、コストを抑えられる | – |

| メンテナンス | 照明交換や清掃が比較的容易で低コスト | – |

| 賃料 | 同一エリア・同坪数なら比較的安い傾向 | – |

| 保管効率 | 立体的な活用が難しく、限定的 | – |

| 対応荷物 | 小さいもの、平置きできるものに限定される | – |

| 作業環境 | – | 圧迫感があり、狭く感じやすい |

メリット

空調効率が良く光熱費を抑えられる

天井が低い倉庫の最大のメリットは、経済性の高さにあります。特に、ランニングコストの中でも大きな割合を占める光熱費を大幅に削減できる可能性があります。

空間の容積が小さいということは、冷暖房でコントロールすべき空気の量が少ないことを意味します。そのため、空調設備が効率的に稼働し、短時間で設定温度に到達させることができます。これは、毎月の電気代を直接的に押し下げる要因となり、長期的に見れば非常に大きなコスト削減に繋がります。

温度管理が求められる商材を扱っているものの、そこまで厳密な管理は不要、あるいは物量が少なく、大規模な保管スペースを必要としない事業者にとっては、このメリットは非常に魅力的です。また、そもそも温度管理が不要な商材(機械部品、建材の一部など)を扱う場合でも、夏場や冬場の作業員の労働環境を考慮した最低限の冷暖房コストを低く抑えられるという利点があります。

照明の交換やメンテナンスが比較的簡単

天井が高い倉庫のデメリットとして挙げたメンテナンスの問題は、低い倉庫ではメリットに変わります。

天井高が3m〜4m程度であれば、市販の脚立や足場台を使えば、ほとんどの照明器具に手が届きます。これにより、電球が切れた際の交換作業を自社スタッフで行うことができ、専門業者に依頼するコストと時間を節約できます。

同様に、壁や天井付近の清掃も比較的容易です。クモの巣の除去や、換気扇のフィルター掃除など、日常的なメンテナンスを自分たちで手軽に行えるため、常にクリーンな環境を維持しやすくなります。特に、小規模な事業者や、できるだけ外部委託コストをかけずに運営したいと考える企業にとって、このメンテナンスの手軽さと低コストは無視できない利点と言えるでしょう。

デメリット

保管できる荷物の種類や量が限られる

天井が低い倉庫が抱える最も本質的なデメリットは、保管能力の限界です。空間を立体的に活用することが難しいため、保管量は基本的に床面積に依存します。

ラックを設置するにしても、1段か、せいぜい2段が限界であり、天井が高い倉庫のような劇的な保管効率の向上は期待できません。パレットに積んだ荷物を段積みするにも、高さに制約があるため限界があります。

これにより、事業が順調に成長し、取り扱い物量が増加した際に、すぐにスペースが手狭になってしまうリスクを抱えています。保管スペースが不足すれば、外部の倉庫を追加で借りるか、より広い倉庫へ移転する必要に迫られ、結果的に多大なコストと手間が発生します。将来的な事業拡大の可能性がある場合は、目先の賃料の安さだけで低い倉庫を選ぶと、かえって高くつく可能性があることを十分に認識しておく必要があります。

圧迫感があり作業スペースが狭く感じられる

物理的な制約だけでなく、心理的なデメリットも存在します。実際の床面積が同じでも、天井が低いと空間全体に圧迫感が生まれ、作業者が窮屈さや閉塞感を感じやすくなります。

特に、窓が少なく自然光が入りにくい倉庫の場合、この圧迫感はさらに強まります。このような環境は、働くスタッフのモチベーションや集中力の低下につながる可能性も否定できません。

また、フォークリフトなどの荷役機械を使用しない手作業が中心の現場であっても、荷物を動かす際や台車で運搬する際に、常に天井を意識しなければならない状況は、作業効率の低下や精神的なストレスの原因となり得ます。快適で安全な労働環境を重視する場合、天井の低さがマイナスに働くことがある点を考慮すべきです。

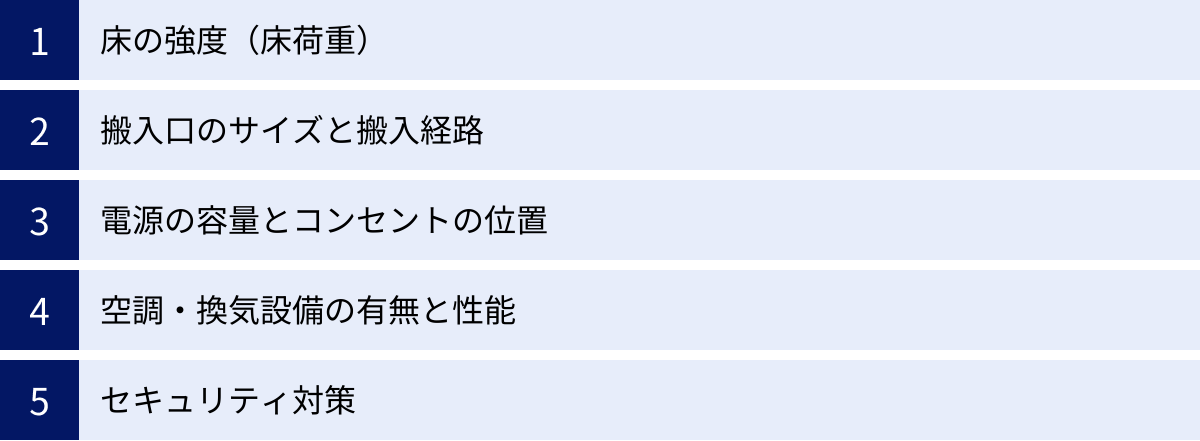

失敗しないために!天井高とあわせて確認すべき5つのポイント

最適な天井高の倉庫を見つけたとしても、それだけで契約を決めてしまうのは早計です。倉庫は様々な要素が複雑に絡み合って機能する施設であり、天井高以外の重要なポイントを見落とすと、「こんなはずではなかった」という失敗につながりかねません。ここでは、天井高の確認と同時に、必ずチェックすべき5つの重要ポイントを解説します。これらを総合的に評価することで、真に自社の事業に適した倉庫を選ぶことができます。

① 床の強度(床荷重)

どんなに天井が高く、広大なスペースがあっても、床が荷物の重さに耐えられなければ全く意味がありません。 この床の強度を示す指標が「床荷重(ゆかかじゅう)」です。

床荷重とは、床1平方メートルあたり、どれくらいの重さまで耐えられるかを示した数値で、「kg/㎡」や「t/㎡」という単位で表されます。一般的な営業倉庫の床荷重は1.5t/㎡(1,500kg/㎡)程度に設定されていることが多いです。

なぜ重要か?

- ラックの設置: パレットラックを設置する場合、荷物の重量だけでなく、ラック自体の重量も床にかかります。さらに、その荷重はラックの支柱部分に集中するため、点荷重として大きな負荷がかかります。床荷重が低いと、ラックの設置段数に制限が出たり、最悪の場合、床が抜けたりする危険性があります。

- 重量物の保管: 金属部品、機械、飲料、紙製品など、密度が高く重い商品を保管する場合は、床荷重の確認が必須です。

- フォークリフトの走行: フォークリフト本体の重量に加え、積載した荷物の重量が加わるため、走行エリアの床にも相当な負荷がかかります。

確認方法:

床荷重は、建物の構造に関わる重要なスペックです。物件の募集図面や仕様書に記載されていることがほとんどですが、もし記載がない場合は、必ず不動産会社や物件オーナーに確認しましょう。不明なまま契約するのは絶対に避けるべきです。

② 搬入口のサイズと搬入経路

倉庫選びで意外と見落としがちなのが、倉庫の中だけでなく、「倉庫へのアクセス」に関するポイントです。特に、搬入口のサイズは天井高と同じくらい重要です。

確認すべきポイント:

- シャッター・扉の開口部サイズ: 倉庫内部の天井は高くても、入口のシャッターの高さ(有効開口高)が低ければ、背の高い荷物や機械は搬入できません。フォークリフトが出入りする場合も、マストがシャッター上部に接触しないか、十分な高さを確認する必要があります。幅も同様に、大型パレットや幅広の機械を搬入できるか実測しましょう。

- 庇(ひさし)の高さ: 倉庫の搬入口には、雨天時の作業のために庇が設置されていることがよくあります。この庇の高さが低いと、大型トラックのコンテナ上部が接触し、奥までバックで進入できないことがあります。

- 倉庫前面のスペース(バース): トラックが荷物を積み下ろしするスペースが十分に確保されているかを確認します。大型トラック(10t車など)が頻繁に出入りする場合、方向転換(展開)できるだけの広さが必要です。

- 敷地への進入路と前面道路: そもそも、倉庫が面している道路の幅が狭くて大型トラックが進入できない、というケースも考えられます。時間帯による交通規制の有無なども含めて、車両のアクセスルート全体を確認することが重要です。

③ 電源の容量とコンセントの位置

倉庫を単なる保管場所としてだけでなく、作業場として利用する場合には、電力設備の確認が不可欠です。

確認すべきポイント:

- 電源容量(契約アンペア): 倉庫内で使用する機器の総消費電力をまかなえるだけの契約容量があるかを確認します。特に、電動フォークリフトの充電器、エアコン、コンプレッサー、冷凍・冷蔵庫、製造機械などは大きな電力を必要とします。容量が不足している場合、頻繁にブレーカーが落ちて作業が中断する原因となります。

- 動力電源(三相200V)の有無: 業務用エアコンや大型機械の多くは、家庭用の単相100Vではなく、動力と呼ばれる三相200Vの電源を必要とします。導入したい設備が動力を必要とする場合は、その引き込みがされているか、されていなければ増設工事が可能か、費用は誰が負担するのかを事前に確認する必要があります。

- コンセントの位置と数: 作業動線を考慮した場所に、十分な数のコンセントが設置されているかを確認します。PCでの在庫管理、梱包機、電動工具など、想定される作業内容に合わせてチェックしましょう。延長コードの多用は、足元の安全を妨げるだけでなく、タコ足配線による火災のリスクを高めます。

④ 空調・換気設備の有無と性能

商品の品質維持や、作業員の労働環境を左右するのが空調・換気設備です。

確認すべきポイント:

- 空調設備: まず、エアコンが設置されているか否か。設置されている場合、その能力は倉庫の広さや天井高に見合っているか。特に天井が高い倉庫では、強力な業務用エアコンでなければ効果が薄い場合があります。可能であれば、内見時に試運転させてもらい、効き具合を確認するのが理想です。

- 換気設備: 換気扇や窓の有無と、その位置・数を確認します。熱がこもりやすい倉庫や、溶剤の匂いや粉塵が発生する作業を行う場合は、十分な換気能力が不可欠です。必要に応じて、局所排気装置などを追加で設置できるかも確認しておきましょう。

- 断熱・結露対策: 外気温との差が大きい倉庫では、壁や天井に結露が発生し、商品にカビが生えたり、段ボールが濡れて破損したりする原因となります。屋根や壁に断熱材が使用されているか、過去に結露したようなシミやカビの跡がないかをチェックすることも重要です。

⑤ セキュリティ対策

高価な商品や機械、顧客の個人情報などを保管する場合、盗難や不法侵入を防ぐためのセキュリティ対策は極めて重要です。

確認すべきポイント:

- 侵入検知システム: 機械警備(セコムやALSOKなど)のシステムが導入されているか。導入されていない場合、新たに契約・設置することは可能か。

- 監視カメラ: 倉庫内外の死角をカバーする監視カメラが設置されているか。夜間でも撮影可能な赤外線カメラかどうかもポイントです。

- 出入口の防犯性能: シャッターは手動か電動か。防犯性能の高いシャッターか。扉の鍵はピッキングに強いタイプか。

- 外周の設備: 敷地全体がフェンスで囲われているか、夜間に敷地内を照らす照明はあるか、部外者が容易に立ち入れない環境になっているかを確認します。

これらのポイントを一つひとつ丁寧に確認することで、契約後のトラブルを未然に防ぎ、安心して事業に集中できる環境を整えることができます。

まとめ:自社の用途に合った天井高の貸倉庫を選ぼう

本記事では、貸倉庫選びにおける「天井高」の重要性について、基本的な定義から用途別の目安、メリット・デメリット、そして契約前に確認すべき関連ポイントまで、網羅的に解説してきました。

貸倉庫選びにおいて、天井高は単なる物理的な「高さ」以上の意味を持ちます。それは、事業の収益性を左右する「保管効率」、日々のオペレーションの根幹をなす「作業効率」、そして将来の成長を支える「拡張性」を決定づける、極めて重要な経営指標です。

記事の要点を改めて振り返ってみましょう。

- 天井高の基本: 物件情報に記載の「天井高」だけでなく、梁や照明などの障害物を考慮した「有効天井高」を現地で実測することが絶対条件です。

- 用途別の最適解: 自社のビジネスモデルを明確にし、それに合った天井高を選ぶことが失敗しないための鍵です。

- 平置き中心なら3〜4mでも十分な場合がありますが、作業環境も考慮しましょう。

- ラックで保管効率を高めたいなら4〜6mを目安に、スプリンクラーとの離隔も忘れずに。

- フォークリフトを使うなら、その機械の「マスト全高」が収まる高さが必要です。

- 天井クレーンが必要なら6m以上という特殊な条件が求められます。

- メリット・デメリットの理解: 天井が高い倉庫は保管効率に優れる一方、光熱費やメンテナンスコストがかさみます。低い倉庫は経済的ですが、保管能力に限界があります。どちらが優れているということではなく、自社の優先順位(保管量か、コストか)に応じて選択することが重要です。

- 総合的な視点: 最適な倉庫選びは、天井高だけで完結しません。床荷重、搬入口、電源、空調、セキュリティといった関連要素を合わせてチェックすることで、初めて「本当に使える倉庫」を見つけることができます。

貸倉庫は、一度契約すると簡単に移転できるものではありません。初期の物件選びの成否が、その後の事業運営の効率性やコスト構造に長期的な影響を与えます。

この記事を参考に、目先の賃料や面積だけでなく、ぜひ「天井高」という立体的な視点を持って物件を評価してみてください。自社の現在と未来の姿を具体的に描き、そのビジョンを実現できる最適な空間を選ぶことが、ビジネスを成功へと導くための大きな一歩となるはずです。