「部屋が荷物で溢れて手狭になってきた」「事業の在庫や書類を保管するスペースが足りない」といった悩みを解決する手段として、近年「貸倉庫」の利用が注目されています。しかし、一言で貸倉庫といっても、その種類や料金、サービス内容は多岐にわたります。どの貸倉庫を選べば良いのか分からず、契約をためらっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、貸倉庫の基本的な知識から、失敗しないための具体的な選び方、料金相場、おすすめのサービスまでを網羅的に解説します。自分に最適な貸倉庫を見つけるためには、保管するモノと利用目的を明確にし、複数の選択肢を正しく比較検討することが不可欠です。この記事を読めば、貸倉庫選びで迷うことなく、あなたのニーズにぴったりの保管スペースを見つけるための知識が身につきます。

目次

貸倉庫とは?トランクルームとの違い

貸倉庫やトランクルームという言葉は、日常的に同じような意味で使われることがありますが、実は契約形態や法律上の扱いに明確な違いがあります。この違いを理解することは、万が一のトラブル時に誰が責任を負うのか、どのような補償が受けられるのかを知る上で非常に重要です。

貸倉庫とトランクルームの定義の違い

貸倉庫とトランクルームの最も大きな違いは、サービス提供者と利用者との間で結ばれる契約の種類にあります。

| 項目 | 貸倉庫(レンタル収納スペース) | トランクルーム |

|---|---|---|

| 契約形態 | 不動産賃貸借契約 | 寄託契約 |

| 法律 | 借地借家法などが適用 | 倉庫業法 |

| 事業者の役割 | 収納「スペース」を貸す | 荷物を「預かり保管」する |

| 荷物の管理責任 | 利用者 | 事業者 |

| 荷物の出し入れ | 利用者が自由に行う | 事業者の立ち会いが必要な場合がある |

貸倉庫(レンタル収納スペース)とは

一般的に「貸倉庫」と呼ばれるサービスの多くは、法律上「不動産賃貸借契約」に基づいて提供されています。これは、アパートやマンションを借りるのと同じように、収納「スペース」そのものを借りる契約です。事業者は場所を提供するだけで、そのスペースに何を保管し、どのように管理するかは利用者の自己責任となります。そのため、保管物の盗難や劣化・損傷に対する責任は、原則として利用者が負うことになります。多くの利用者が「貸倉庫」として認識している、屋外のコンテナや、ビルの一室を区切った収納スペースなどがこれに該当します。

【ポイント】

- 契約は「場所貸し」である。

- 保管物の管理責任は利用者にある。

- 荷物の出し入れは、契約時間内であれば基本的に自由。

トランクルームとは

一方、国土交通省の認可を受けた倉庫業者が運営する「トランクルーム」は、「寄託契約」に基づいています。これは、事業者に自分の荷物を「預け」、その保管を依頼する契約です。この場合、事業者は善良な管理者として荷物を保管する義務(善管注意義務)を負います。つまり、保管物の管理責任は事業者にあり、万が一、事業者の過失によって荷物に損害が生じた場合は、事業者がその損害を賠償する責任を負います。このため、トランクルームはセキュリティや保管環境が非常に厳格に管理されており、高価な美術品や機密文書などの保管に適しています。

【ポイント】

- 契約は「荷物を預ける」ことである。

- 保管物の管理責任は事業者にある。

- 出し入れには事業者の営業時間内に限られるなど、一定の制約がある場合が多い。

このように、両者は法律上の定義が異なりますが、現在では「不動産賃貸借契約」のサービスも「トランクルーム」という名称で提供されることが一般的になっています。そのため、利用する際には名称だけで判断せず、契約書で「賃貸借契約」なのか「寄託契約」なのかを必ず確認することが重要です。本記事では、一般的に広く利用されている「不動産賃貸借契約」に基づく収納サービスを「貸倉庫」として解説していきます。

法人利用と個人利用での用途の違い

貸倉庫は、その利便性から法人・個人を問わず幅広い用途で活用されています。それぞれの主な利用シーンを見ていきましょう。

法人利用の主な用途

法人が貸倉庫を利用する目的は、事業活動におけるスペース不足の解消が中心です。

- 在庫・商品保管: ECサイト運営事業者や小売業者が、オフィスや店舗に収まりきらない在庫商品を保管する場所として活用します。季節商品の保管など、一時的に物量が増える際の調整弁としても機能します。

- 書類・帳簿保管: 法律で保管が義務付けられている契約書、経理帳簿、カルテなどの保管場所として利用されます。オフィススペースを圧迫する大量の書類を外部に保管することで、オフィス環境の改善や賃料の削減に繋がります。

- 資材・機材置き場: 建設業や設備工事業者が、現場で使用する工具や資材、機材を保管するために利用します。複数の現場を掛け持つ際に、拠点として貸倉庫を借りるケースも少なくありません。屋外型コンテナは、車で直接乗り付けて重い機材を積み下ろしできるため、特に重宝されます。

- 販促物・備品保管: イベントで使用する什器やのぼり、パンフレットなどの販促物、オフィス家具の予備などを保管します。普段は使わないけれど、いざという時に必要なものを保管しておくのに便利です。

【法人利用の具体例】

あるアパレル系のECサイト運営会社では、季節ごとに増減する商品の在庫管理に頭を悩ませていました。オフィス兼倉庫のスペースには限りがあり、シーズンオフの商品が場所を取るため、新商品の入荷スペースを確保するのが困難でした。そこで、オフィス近くの屋内型貸倉庫を契約。シーズンオフの商品を貸倉庫に移管したことで、メイン倉庫の作業効率が大幅に向上し、スムーズな発送業務を実現できました。

個人利用の主な用途

個人の場合は、住環境の快適性を高める目的での利用が主となります。

- 季節用品の保管: ストーブや扇風機、こたつ、スキー・スノーボード用品、ひな人形や五月人形など、特定の季節しか使わないものを保管します。これにより、クローゼットや押入れのスペースを有効活用できます。

- 趣味のコレクション・道具の保管: フィギュアや模型、書籍、CD・DVD、アウトドア用品、バイクや自転車、サーフボードなど、趣味に関するアイテムの保管場所として活用されます。自宅に置くと家族に煙たがられるようなものでも、気兼ねなく保管できます。

- 家具・家電の一時保管: 引っ越しやリフォームの際に、新しい住居に持っていく家具や家電を一時的に保管する場所として利用します。トランクルームを借りることで、荷物の搬入・搬出スケジュールに柔軟性を持たせることができます。

- 衣替えの衣類保管: シーズンオフのコートやセーター、あるいは冠婚葬祭用のドレスなど、普段は着ない衣類を保管します。空調設備の整った屋内型を選べば、カビや虫食いの心配も軽減できます。

【個人利用の具体例】

都心のマンションに住むある家族は、子供の成長とともに物が増え、収納スペースの不足に悩んでいました。特に、年に数回しか使わないキャンプ用品や、冬用のタイヤなどがベランダや部屋の隅を占領している状態でした。そこで、自宅から車で10分ほどの屋外型コンテナを契約。かさばるアウトドア用品やタイヤをすべてコンテナに移したことで、住空間にゆとりが生まれ、快適な生活を取り戻すことができました。

このように、貸倉庫は単なる「物置」ではなく、ビジネスの効率化や生活の質の向上を実現するための有効なソリューションと言えます。次の章では、具体的な貸倉庫の種類とそれぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

貸倉庫の主な種類とそれぞれの特徴

貸倉庫は、大きく分けて「屋内型トランクルーム」「屋外型コンテナ」「宅配型トランクルーム」の3つのタイプに分類されます。それぞれにメリット・デメリットがあり、保管したい荷物の種類や利用目的によって最適なタイプは異なります。ここでは、各タイプの特徴を詳しく解説します。

| 種類 | 屋内型トランクルーム | 屋外型コンテナ | 宅配型トランクルーム |

|---|---|---|---|

| 主な設置場所 | ビルやマンションの屋内 | 屋外の専用敷地 | (利用者は意識しない) |

| 保管環境 | ◎(空調・換気完備が多い) | △(外気の影響を受けやすい) | ○(事業者による管理) |

| セキュリティ | ◎(多重ロック、監視カメラ等) | ○(個別の施錠、敷地監視) | ◎(事業者による厳重管理) |

| 荷物のサイズ | 小~中サイズの荷物向き | 中~大型の荷物、重量物向き | 小サイズの荷物(箱単位)向き |

| 搬入・搬出 | △(台車利用、エレベーター移動) | ◎(車両の横付け可能) | ×(宅配便を利用、時間がかかる) |

| 料金 | やや高め | 比較的安価 | 少量なら安価、取り出しは有料 |

| おすすめの荷物 | 衣類、書類、書籍、美術品 | 家具、家電、タイヤ、バイク | 書籍、CD、衣類、写真 |

屋内型トランクルーム

屋内型トランクルームは、ビルやマンション、専用の建物などの内部を、壁で区切って収納スペースとして貸し出すタイプです。ロッカーサイズから数畳の広さまで、様々なサイズの部屋が用意されています。

メリット

- 優れた保管環境: 最大のメリットは、空調設備や換気システムが完備されている施設が多い点です。温度や湿度が一定に保たれるため、カビやサビ、変質・変色が発生しにくく、衣類や布団、書籍、書類、美術品、精密機器といったデリケートな荷物の保管に最適です。

- 高いセキュリティ: 建物への入口にオートロックやセキュリティカード認証システムを導入し、さらに各部屋のドアにも鍵が付いているなど、二重・三重のセキュリティ対策が施されている場合がほとんどです。防犯カメラや警備会社との連携も一般的で、盗難リスクを最小限に抑えたい場合に安心して利用できます。

- 清潔な環境: 屋内にあるため、雨風や砂埃の影響を受けず、常に清潔な環境が保たれています。虫の侵入も少なく、衛生面を重視する方におすすめです。

- 天候に左右されない: 荷物の出し入れをすべて屋内で行えるため、雨の日や風の強い日でも天候を気にせず作業できます。

デメリット

- 料金が比較的高め: 屋外型に比べて、賃料や管理費、空調費などがかかるため、月額料金は高めに設定されています。特に都心部の物件は高額になる傾向があります。

- 搬入・搬出に手間がかかる場合がある: 建物入口から自分の契約スペースまで、台車を使って荷物を運ぶ必要があります。駐車場から収納スペースまで距離があったり、エレベーターが混雑していたりすると、荷物の出し入れに時間がかかることがあります。

- 大型・重量物の保管に不向きな場合がある: 通路やドアの幅、エレベーターのサイズによっては、大きな家具や重い機材の搬入が難しい場合があります。また、床の耐荷重制限があることも考慮する必要があります。

屋外型コンテナ

屋外型コンテナは、広い敷地に輸送用の海上コンテナや専用のコンテナを設置し、その内部を収納スペースとして貸し出すタイプです。主に郊外の幹線道路沿いなどで見かけることが多いです。

メリット

- 料金が比較的安い: 土地代や設備投資が屋内型に比べて抑えられるため、月額料金が安価なのが最大の魅力です。同じ広さであれば、屋内型の半額程度で借りられるケースも少なくありません。コストを最優先したい場合に最適な選択肢です。

- 大型・重量物の保管に最適: コンテナの目の前まで車を乗り付けて、直接荷物の積み下ろしができます。そのため、大型の家具や家電、バイク、タイヤ、建設資材、アウトドア用品といった、大きくて重い荷物の保管に非常に便利です。

- サイズのバリエーションが豊富: 1畳未満の小型サイズから、8畳以上の大型サイズまで、幅広い大きさのコンテナが用意されていることが多く、保管したいものの量に合わせて柔軟に選べます。

デメリット

- 保管環境が外気の影響を受けやすい: ほとんどの屋外型コンテナには空調設備がありません。そのため、夏は内部が高温多湿になり、冬は結露が発生しやすくなります。熱や湿気に弱い衣類、革製品、電化製品、書類などの保管には向いていません。断熱材や通気口が設置されている物件もありますが、屋内型ほどの効果は期待できません。

- セキュリティ面での懸念: 敷地の入口にゲートがあったり、防犯カメラが設置されていたりしますが、セキュリティレベルは屋内型に比べて簡素な場合があります。南京錠などで施錠しますが、高価なものの保管には慎重な検討が必要です。

- 砂埃や虫が入りやすい: 屋外に設置されているため、ドアの隙間などから砂埃や虫が侵入する可能性があります。荷物を保管する際は、段ボールだけでなくビニールで覆うなどの対策がおすすめです。

宅配型トランクルーム

宅配型トランクルームは、他の2タイプとは異なり、物理的な店舗を持たないサービスです。専用の段ボール箱に荷物を詰めて宅配業者に集荷を依頼すると、事業者の倉庫で保管してくれる仕組みです。荷物を取り出したい時も、Webサイトやアプリから申請すれば自宅まで配送してくれます。

メリット

- 自宅で全て完結する手軽さ: 荷物の預け入れから取り出しまで、全て自宅で完結するのが最大の特徴です。店舗に行く手間や時間が一切かからず、忙しい人や車の無い人でも気軽に利用できます。

- 少量・低価格から利用可能: 段ボール1箱単位で預けられるため、月額数百円からという非常にリーズナブルな料金で利用を開始できます。本やCD、シーズンオフの衣類など、少量の荷物を預けたい場合に最適です。

- 優れた保管環境: 荷物は専門の倉庫で保管され、温度・湿度の管理や高いレベルのセキュリティが確保されています。預けた荷物を1点ずつ写真撮影し、オンラインで管理できるサービスもあります。

デメリット

- 荷物の取り出しに時間と費用がかかる: 預けた荷物を手元に戻すには、オンラインで申請してから配送されるまで数日程度の時間がかかります。また、取り出しごとに配送料(1箱1,000円前後が目安)が発生します。急に必要になる可能性があるものや、頻繁に出し入れするものの保管には不向きです。

- 大型の荷物は預けられない: 基本的に専用の段ボール箱(または指定サイズ内)に収まるものしか預けられません。家具や家電、スキー板のような長尺物は対象外となるサービスがほとんどです。

- 預けたものを直接確認できない: 自分で倉庫に行って中身を確認することはできません。何を預けたか忘れないように、リストを作成したり、写真撮影機能付きのサービスを活用したりする必要があります。

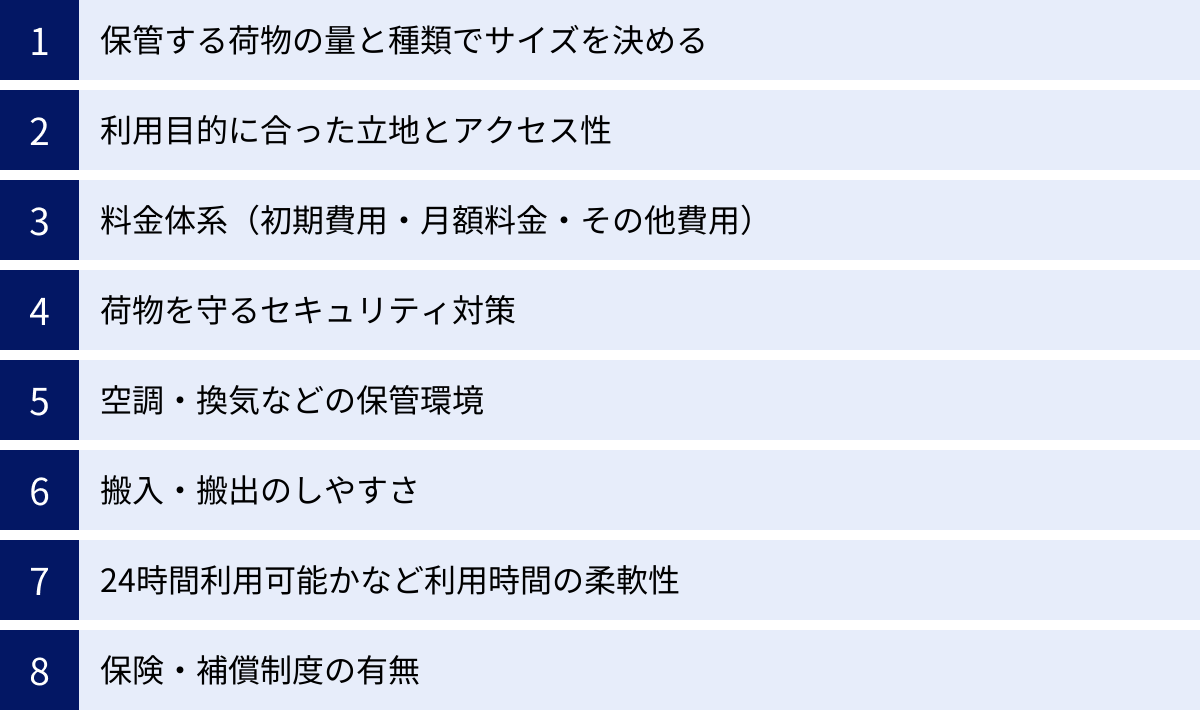

貸倉庫の失敗しない選び方!比較するべき8つのポイント

自分にとって最適な貸倉庫を見つけるためには、料金の安さだけで決めるのではなく、様々な角度から比較検討することが重要です。ここでは、契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、必ずチェックすべき8つのポイントを具体的に解説します。

① 保管する荷物の量と種類でサイズを決める

最初にやるべきことは、「何を」「どれくらいの量」保管したいのかを正確に把握することです。これが曖昧なままでは、適切なサイズやタイプの貸倉庫を選ぶことができません。

- 荷物のリストアップと採寸: まず、預けたい荷物をすべてリストアップしましょう。段ボールに詰めるものは「段ボール〇箱分」、家具や家電は「幅・奥行き・高さ」をメジャーで測っておきます。

- スペースに余裕を持たせる: 荷物がぎりぎり収まるサイズを選ぶと、奥のものが取り出しにくくなったり、追加で荷物を入れたい時にスペースがなかったりします。荷物の出し入れや整理整頓のしやすさを考慮し、実際に必要なスペースの1.2~1.5倍程度の広さを目安に選ぶのがおすすめです。

- サイズ表記の注意点: 「1.5畳」と表記されていても、壁の厚みなどで実際の有効スペースは少し狭くなることがあります。また、天井の高さも重要です。棚などを設置して縦の空間を有効活用できるかどうかも確認しましょう。多くの公式サイトでは、収納シミュレーションや収納できる荷物量の目安が掲載されているため、参考にすると良いでしょう。

② 利用目的に合った立地とアクセス性

貸倉庫の立地は、利便性を大きく左右する重要な要素です。利用頻度や移動手段を考慮して選びましょう。

- 利用頻度で考える:

- 高頻度(週1回以上など): 自宅や職場の近く、あるいは通勤経路上など、日常生活の動線上にあり、気軽に立ち寄れる場所が便利です。多少料金が高くても、利便性を優先する価値があります。

- 低頻度(年数回など): 引っ越し荷物の一時保管や、シーズンオフ用品の長期保管など、めったに出し入れしない場合は、自宅から多少離れていても問題ありません。都心部から離れた郊外の物件は料金が安い傾向にあるため、コストを重視するなら有力な選択肢となります。

- アクセス方法:

- 車でのアクセス: 荷物の量が多い場合や重いものを運ぶ場合は、車でのアクセスが前提となります。主要な幹線道路からのアクセスしやすさ、周辺道路の広さや交通量、右折で入りやすいかなども確認しておくと安心です。

- 公共交通機関でのアクセス: 車を持っていない場合は、最寄り駅やバス停からの距離、道のりの平坦さなどをチェックしましょう。

③ 料金体系(初期費用・月額料金・その他費用)

料金を比較する際は、月額利用料の安さだけに目を奪われないように注意が必要です。契約から解約までにかかるトータルの費用で判断することが重要です。

| 費用項目 | 内容 | 目安 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 契約時に一度だけ支払う費用 | 月額料金の2~4ヶ月分 |

| 事務手数料 | 契約手続きのための手数料 | |

| 鍵代・セキュリティ登録料 | 鍵の交換費用やセキュリティカードの発行料 | |

| 保証委託料 | 保証会社を利用するための費用 | |

| 当月・翌月分の利用料 | 契約月の利用料(日割り)と翌月分の利用料 | |

| 月額料金 | 毎月支払う費用 | – |

| 月額利用料 | スペースの賃料 | |

| 管理費・共益費 | 共用部分の維持管理費用(電気代など) | |

| その他費用 | 状況に応じて発生する費用 | – |

| 更新料 | 契約更新時に支払う費用 | |

| 解約料・違約金 | 最低利用期間内に解約した場合のペナルティ | |

| 振込手数料 | 銀行振込で支払う場合の手数料 |

特に初期費用は見落としがちです。敷金・礼金が不要なサービスが多いですが、その代わりに保証料や事務手数料がかかります。また、「初期費用0円キャンペーン」などを利用する場合でも、最低利用期間が設けられていることがあるため、条件を細かく確認しましょう。

④ 荷物を守るセキュリティ対策

何を預けるかにもよりますが、大切な財産を預ける以上、セキュリティ対策は必ず確認すべきポイントです。

- 防犯カメラ: 敷地内や通路に防犯カメラが設置されているか、またその録画データをきちんと保管しているかを確認します。ダミーではなく、実際に稼働しているかが重要です。

- 入退室管理: 施設の入口にオートロックや静脈認証、暗証番号、セキュリティカードなど、契約者しか入れない仕組みがあるかを確認しましょう。これにより不審者の侵入を防ぎます。

- 施錠方法: 各収納スペースの鍵の種類も重要です。ピッキングに強いディンプルキーが採用されているか、南京錠を自分で用意するタイプかなどを確認します。

- 警備会社との連携: 大手の警備会社(セコムやALSOKなど)と契約し、異常発生時に警備員が駆けつける体制が整っていると、さらに安心感が高まります。

- 照明と巡回: 夜間でも敷地内や通路が明るく保たれているか、スタッフによる定期的な巡回が行われているかも、セキュリティレベルを測る指標になります。

⑤ 空調・換気などの保管環境

特にデリケートな荷物を保管する場合、保管環境は荷物の状態を左右する生命線です。

- 空調設備: 「冷暖房完備」か、それとも「送風のみ」かを確認します。衣類や革製品、美術品、精密機器など、温度変化に弱いものを保管する場合は、24時間体制で温度管理されている施設が理想です。

- 換気・除湿設備: 湿気はカビやサビの最大の原因です。換気扇や除湿機が設置され、常に空気が循環しているかを確認しましょう。特に、梅雨の時期や結露しやすい冬場にその差が顕著に現れます。

- 清潔さ: 見学時には、通路や共用部分が清掃されているか、ゴミが放置されていないか、嫌な臭いがしないかなども自分の目でチェックしましょう。管理体制の良し悪しが表れる部分です。

⑥ 搬入・搬出のしやすさ(駐車場やエレベーターの有無)

契約してから「荷物を運ぶのが大変だった」とならないよう、実際の利用シーンを想像しながら使い勝手を確認します。

- 駐車場の有無と位置: 車で利用する場合、敷地内に専用の駐車場があるかは必須のチェック項目です。また、駐車スペースから収納スペースまでの距離や動線も確認しましょう。屋根付きの駐車場なら、雨の日でも濡れずに作業ができます。

- 台車の貸し出し: ほとんどの屋内型施設では無料で台車を貸し出していますが、数に限りがある場合もあります。いつでも使える状態か確認しておくと良いでしょう。

- エレベーターの有無とサイズ: 2階以上のフロアを利用する場合、エレベーターは必須です。大型の荷物を運ぶ予定なら、エレベーターの扉の幅や奥行き、積載量も事前に確認しておく必要があります。

- 通路の幅: 収納スペースまでの通路が狭いと、大きな荷物を運ぶ際に苦労します。台車がスムーズに通れるか、人とすれ違う余裕があるかなども見ておきましょう。

⑦ 24時間利用可能かなど利用時間の柔軟性

荷物の出し入れをしたいタイミングで利用できるかも重要なポイントです。

- 利用可能時間: 「24時間365日出し入れ自由」を謳うサービスが人気です。仕事が不規則な方や、早朝・深夜に作業をしたい方にとっては必須の条件と言えるでしょう。

- 時間制限の有無: 一部の施設では、セキュリティ上の理由や近隣住民への配慮から、夜間の利用時間が制限されている場合があります(例:午前8時~午後10時まで)。自分のライフスタイルに合っているか、契約前に必ず確認しましょう。

⑧ 保険・補償制度の有無

どれだけセキュリティ対策が万全でも、火災や水害、盗難といったリスクをゼロにすることはできません。万が一の事態に備えて、保険や補償制度がどうなっているかを確認しておくことは非常に重要です。

- 基本補償の有無と内容: 多くの貸倉庫サービスでは、月額料金に火災保険や盗難保険が含まれています。ただし、その補償額(例:最大30万円までなど)や補償対象となる条件(例:自然災害は対象外など)はサービスによって異なります。何が補償されて、何が補償されないのかを細かく確認しましょう。

- 任意保険の追加: 基本補償だけでは不十分な場合(高価なものを預けるなど)、追加料金で補償額をアップできるオプション保険が用意されていることもあります。必要に応じて加入を検討しましょう。

- 寄託契約との違い: 前述の通り、貸倉庫(賃貸借契約)の場合、事業者の過失がない限り保管物の損害は補償されません。保険はあくまで不測の事態に備えるためのものと理解しておく必要があります。

貸倉庫の料金相場と費用の内訳

貸倉庫を借りる際には、月々の利用料だけでなく、契約時にかかる初期費用も考慮に入れる必要があります。ここでは、貸倉庫にかかる費用の内訳と、料金相場について詳しく解説します。

初期費用で必要なもの

貸倉庫の契約時に支払う初期費用の合計は、おおよそ月額利用料の2ヶ月分から4ヶ月分が目安となります。敷金・礼金が不要なケースがほとんどですが、以下のような費用が発生します。

- 当月分の利用料: 契約した月の利用料です。月の途中で契約した場合は、日割りで計算されるのが一般的です。

- 翌月分の利用料: 契約時に、翌月分の利用料を前払いで支払うケースが多くなっています。

- 事務手数料: 契約手続きにかかる手数料です。相場は5,000円~11,000円(税込)程度です。

- 鍵交換費用: 前の利用者が使っていた鍵から新しい鍵に交換するための費用です。セキュリティ上、必須となることがほとんどで、相場は3,000円~5,500円(税込)程度です。

- 保証委託料: 賃料の支払いを保証する会社(保証会社)を利用するための費用です。連帯保証人が不要になる代わりに支払うもので、月額利用料の50%~100%程度が相場です。サービスによっては、月々の支払いに数百円上乗せされるプランもあります。

- セキュリティ登録料: セキュリティカードの発行など、セキュリティシステムを利用するための登録料がかかる場合があります。

これらの費用はサービス会社によって名称や金額が異なるため、契約前の見積もり段階で、何にいくらかかるのかを必ず確認しましょう。

月額利用料の目安

毎月支払う月額利用料は、「立地(エリア)」「タイプ(屋内/屋外)」「サイズ(広さ)」の3つの要素によって大きく変動します。

エリア別の料金相場(1.5畳サイズの場合の目安)

一般的に、地価の高い都心部ほど料金は高く、郊外に行くほど安くなる傾向があります。

| エリア | 屋内型の月額料金目安 | 屋外型の月額料金目安 |

|---|---|---|

| 東京都心部(23区内) | 15,000円~30,000円 | 12,000円~20,000円 |

| 東京都市部・政令指定都市 | 10,000円~18,000円 | 8,000円~15,000円 |

| 地方・郊外 | 7,000円~12,000円 | 5,000円~10,000円 |

タイプ・サイズ別の料金相場(首都圏の場合の目安)

| サイズ(広さ) | 屋内型の月額料金目安 | 屋外型の月額料金目安 | 主な収納物量の目安 |

|---|---|---|---|

| 0.5畳~1.0畳 | 6,000円~15,000円 | 4,000円~10,000円 | 段ボール10~20個、衣装ケース、スキー用品 |

| 1.5畳~2.0畳 | 12,000円~25,000円 | 10,000円~18,000円 | シングルベッド、タンス、小型冷蔵庫、タイヤ4本 |

| 3.0畳~4.0畳 | 20,000円~40,000円 | 15,000円~28,000円 | 2DK程度の家財道具、バイク、大型家具 |

| 8.0畳以上 | – | 30,000円~60,000円 | 引っ越し荷物一式、業務用機材、自動車 |

※上記はあくまで目安であり、空調設備の有無や建物の新しさ、階数などによって料金は変動します。

また、月額利用料とは別に「管理費」や「共益費」が毎月数百円から数千円程度かかる場合があります。料金を比較する際は、これらの費用を含めた月々の支払い総額で判断することが大切です。

貸倉庫を安く借りるためのコツ

少しでも費用を抑えて貸倉庫を利用したい場合、いくつかのコツがあります。

お得なキャンペーンを活用する

多くの貸倉庫サービスでは、新規契約者を対象としたキャンペーンを常時実施しています。これらをうまく活用することで、初期費用や数ヶ月分の月額利用料を大幅に節約できます。

- 月額利用料割引キャンペーン: 「使用開始から最大〇ヶ月間半額」「〇ヶ月間30%OFF」など、一定期間の月額利用料が割引になる最も一般的なキャンペーンです。

- 初期費用無料キャンペーン: 事務手数料や保証料といった初期費用が無料になるキャンペーンです。まとまった出費を抑えたい場合に有効です。

- フリーレントキャンペーン: 契約開始後の一定期間(例:1ヶ月分)、利用料が無料になるキャンペーンです。

【キャンペーン利用時の注意点】

これらのキャンペーンには、「〇ヶ月以上の利用」といった最低利用期間が条件として設定されている場合がほとんどです。短期間の利用を考えている場合、期間内に解約すると違約金が発生することがあるため、適用条件を必ず確認しましょう。

都心部から離れた郊外のエリアを選ぶ

前述の通り、貸倉庫の料金は立地に大きく左右されます。もし、荷物の出し入れの頻度が低い(年に数回程度)のであれば、自宅や職場から多少離れても、郊外の物件を選ぶことで月額料金を大幅に抑えることができます。例えば、東京都心で1.5畳の屋内型を借りる場合と、埼玉県や千葉県の郊外で同じサイズのものを借りる場合とでは、月額で1万円以上の差が出ることも珍しくありません。車でのアクセスを前提に、少しエリアを広げて探してみることをおすすめします。

【2024年最新】おすすめの貸倉庫サービス5選

ここでは、全国展開していて実績も豊富な、代表的な貸倉庫サービスを5つご紹介します。それぞれの特徴や強みを比較し、自分に合ったサービスを見つけるための参考にしてください。

※掲載されている情報は2024年6月時点のものです。最新の情報や料金、キャンペーンの詳細は必ず各サービスの公式サイトでご確認ください。

① ハローストレージ

【特徴】

- 業界最大手で全国に2,000物件以上、100,000室以上を展開。(参照:ハローストレージ公式サイト)

- 屋内型、屋外型、バイク専用など、用途に応じた多彩なタイプを提供。

- WEBから申し込みが完結し、最短翌日から利用可能。

- お得なキャンペーンを頻繁に実施している。

【こんな人におすすめ】

ハローストレージは、その圧倒的な物件数から、自宅や職場の近くで貸倉庫を探したい方に最もおすすめできるサービスです。選択肢が多いため、サイズやタイプの希望に合った物件が見つかりやすいでしょう。屋内型はALSOKによる24時間警備やスマートキー導入などセキュリティ面も充実しており、初めて貸倉庫を利用する方でも安心して使えます。頻繁に実施される「最大6ヶ月間半額」などのキャンペーンを活用すれば、お得に利用を開始できます。

② 加瀬のレンタルボックス

【特徴】

- 首都圏を中心に全国展開しており、特に屋外型コンテナに強みを持つ。

- 比較的リーズナブルな価格設定が魅力で、コストを重視するユーザーに人気。

- バイク専用のガレージタイプも豊富に揃えている。

- 敷金・礼金・更新料が0円。

【こんな人におすすめ】

「とにかくコストを抑えたい」「大型の荷物やバイクを保管したい」という方には、加瀬のレンタルボックスが有力な選択肢です。屋外型コンテナが主力のため、車で乗り付けての荷物の出し入れが非常にスムーズです。家具や家電、タイヤ、アウトドア用品といった、多少の温度変化が気にならない荷物の保管に最適です。WEBサイトではサイズごとの料金が分かりやすく表示されており、手軽に見積もりができる点も便利です。

(参照:加瀬倉庫株式会社公式サイト)

③ スペースプラス

【特徴】

- 屋内型トランクルームと屋外型コンテナの両方を全国で展開。

- 丁寧なコンシェルジュサービスが特徴で、電話で希望を伝えれば最適な物件を提案してくれる。

- 一部の屋内型物件では、セキュリティと利便性を両立したSECOMの「I-BOX」を導入。

- バイク専用のコンテナやガレージも多数用意。

【こんな人におすすめ】

スペースプラスは、自分にどのタイプの貸倉庫が合っているか分からない、という方に特におすすめです。専門のコンシェルジュが利用目的や荷物の内容をヒアリングし、最適なプランを提案してくれるため、初めての方でも失敗なく選ぶことができます。セキュリティを重視するなら屋内型、コストや利便性を重視するなら屋外型と、幅広いニーズに対応できるバランスの取れたサービスです。

(参照:株式会社ランドピア公式サイト)

④ ドッとあーるコンテナ

【特徴】

- 関東エリアを中心に、屋外型コンテナ、トランクルーム、バイクボックスなどを展開。

- 0.7畳のコンパクトサイズから10畳以上の大型サイズまで、コンテナのサイズ展開が豊富。

- 断熱材を使用したコンテナや、棚付きコンテナなど、利用者のニーズに応える工夫がされている。

- WEB申込みで利用料が割引になるキャンペーンあり。

【こんな人におすすめ】

ドッとあーるコンテナは、多様なサイズの屋外型コンテナを探している方におすすめです。特に、他社ではあまり見られないコンパクトサイズや、逆に広々とした大型サイズまで揃っているため、保管したい荷物の量にぴったり合ったスペースを見つけやすいのが強みです。バイク専用のガレージや、シャッターが2つ付いたコンテナなど、ユニークな物件も扱っています。

(参照:株式会社松堀不動産公式サイト)

⑤ minikura(ミニクラ)

【特徴】

- 寺田倉庫が運営する宅配型トランクルームサービスの代表格。

- 専用ボックス(段ボール)1箱から預けることができ、月額料金も数百円からと非常にリーズナブル。

- 預けたアイテムを1点ずつ写真撮影し、オンライン上のマイページで管理できる「MONOプラン」が人気。

- ヤフオク!への出品代行やクリーニングなど、ユニークなオプションサービスも充実。

【こんな人におすすめ】

minikuraは、「大きな収納スペースは必要ないけれど、本や衣類など、少量の荷物を手軽に預けたい」という方に最適なサービスです。自宅から一歩も出ずに利用できるため、車がない方や忙しい方にぴったりです。預けたものを写真で管理できるため、「何を預けたか忘れてしまう」という宅配型のデメリットを解消しています。クローゼット代わりにシーズンオフの衣類を預けたり、コレクションを保管したりといった使い方がおすすめです。

(参照:寺田倉庫株式会社 minikura公式サイト)

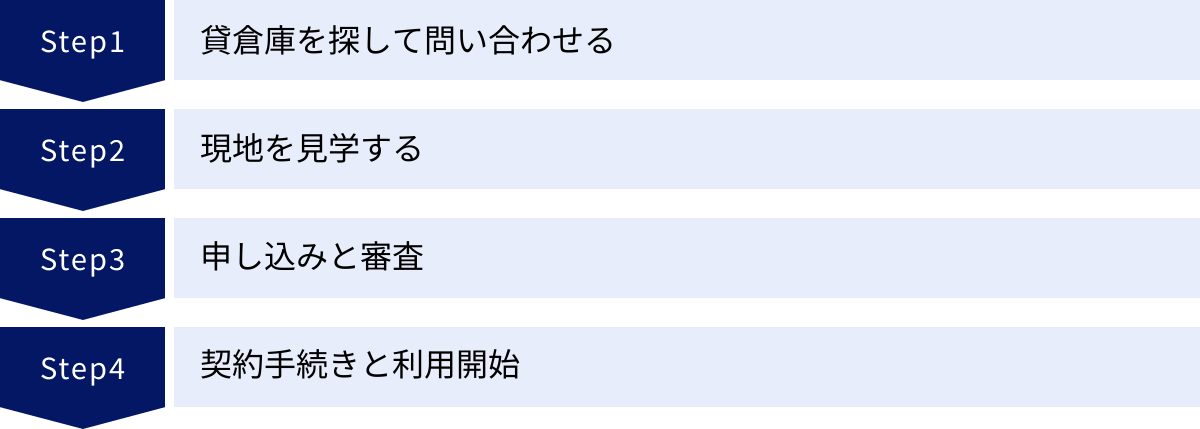

貸倉庫を契約するまでの4ステップ

気になる貸倉庫が見つかったら、いよいよ契約です。ここでは、申し込みから利用開始までの一般的な流れを4つのステップに分けて解説します。

① 貸倉庫を探して問い合わせる

まずは、インターネットの比較サイトや各サービスの公式サイトを利用して、希望のエリアやサイズの物件を探します。候補がいくつか見つかったら、空き状況を確認するために問い合わせをします。

- 探し方: 「地域名 + 貸倉庫」「駅名 + トランクルーム」などのキーワードで検索します。広さやタイプ(屋内/屋外)、料金などで条件を絞り込んでいきましょう。

- 問い合わせ: 多くのサービスでは、Webサイトの問い合わせフォームか電話で問い合わせが可能です。その際、月額料金や初期費用の総額、キャンペーンの適用条件など、気になる点は遠慮せずに質問しましょう。この時点で見積もりを出してもらうと、後の比較検討がしやすくなります。

② 現地を見学する

契約後のミスマッチを防ぐため、可能な限り現地を見学することをおすすめします。Webサイトの写真や情報だけでは分からない、実際の雰囲気や使い勝手を確認することが重要です。

- 見学の予約: 問い合わせの際に、見学したい旨を伝えて日時を調整します。スタッフが立ち会ってくれる場合と、セルフで見学できる場合があります。

- 見学時のチェックポイント:

- サイズ感: 契約したい部屋の広さが、自分の荷物に対して十分か。

- 清潔さ: 通路やエレベーター、収納スペース内は綺麗に清掃されているか。

- 周辺環境: 周辺の道路状況や騒音、夜間の明るさはどうか。

- 搬入経路: 駐車場から部屋までの動線はスムーズか。台車は使いやすいか。

- セキュリティ: 防犯カメラの位置や作動状況、入口のロックはしっかりしているか。

- 空調: 空調や換気扇が実際に作動しているか、カビ臭さはないか。

見学することで、安心して契約に進むことができます。

③ 申し込みと審査

利用したい物件が決まったら、正式に申し込み手続きを行います。申し込み方法は、Webサイト上で完結する場合、郵送で書類をやり取りする場合、店舗で直接手続きする場合があります。

- 申し込み: 申込書に氏名、住所、連絡先などの個人情報や、緊急連絡先などを記入します。

- 必要書類の提出: 一般的に以下の書類が必要となります。

- 個人の場合: 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)、(場合によっては)収入証明書

- 法人の場合: 会社謄本(履歴事項全部証明書)、代表者の本人確認書類

- 審査: 提出された書類をもとに、運営会社および保証会社による審査が行われます。審査では、主に賃料の支払い能力などが確認されます。通常、審査は数時間から2~3営業日で完了します。

④ 契約手続きと利用開始

審査に通ったら、契約手続きに進みます。

- 契約: 契約書の内容をよく確認し、署名・捺印します。特に、契約期間、解約方法、禁止事項、保険の内容などは重要なので、しっかり目を通しましょう。

- 初期費用の支払い: 見積もり通りの初期費用を、指定された方法(クレジットカード、銀行振込など)で支払います。

- 鍵の受け取り: 費用の支払いが確認されると、収納スペースの鍵やセキュリティカードが渡されます。郵送で送られてくる場合や、現地のキーボックスで受け取る場合など、サービスによって受け取り方法は異なります。

鍵を受け取ったその日から、貸倉庫の利用を開始できます。いよいよ、あなたの新しい収納スペースの誕生です。

契約前に確認しておきたい注意点

貸倉庫の契約は、アパートやマンションの賃貸契約と同様に、法的な拘束力を持ちます。後々のトラブルを避けるために、契約書にサインする前に必ず確認しておきたい3つの注意点を解説します。

保管できない物品を確認する

貸倉庫には、安全管理や衛生上の理由から、保管が禁止されているものが定められています。これらは契約書の約款に明記されており、違反した場合は契約解除や損害賠償請求の対象となる可能性があるため、必ず確認が必要です。

【一般的な保管禁止品の例】

- 現金、有価証券、貴金属、宝石類、美術骨董品などの高価品

- ガソリン、灯油、シンナー、ガスボンベ、火薬などの危険物・引火物

- 農薬、劇薬などの毒物・化学薬品

- 産業廃棄物、腐敗しやすいもの、異臭・悪臭を発するもの

- 動植物、遺体、遺骨

- 法律で所持が禁止されているもの(銃器、薬物など)

- その他、公序良俗に反するもの

「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断は禁物です。保管したいものの中に、禁止品に該当するかどうか判断に迷うものがある場合は、必ず事前に運営会社に確認しましょう。

解約方法と解約予告期間

いつか貸倉庫が不要になった時のために、解約に関するルールも契約前に把握しておくことが重要です。

- 解約方法: 解約手続きは、電話連絡で可能なのか、Webサイトの専用フォームから申請するのか、書面での届け出が必要なのかを確認します。

- 解約予告期間: 最も重要なのが「解約予告期間」です。これは、「解約したい月の、いつまでに申し出る必要があるか」という期限のことで、一般的には「解約希望月の前月末まで」と定められているケースが多くなっています。例えば、3月末で解約したい場合は、2月末までに解約の申し出が必要です。この期間を過ぎてしまうと、翌月分の利用料も支払う必要が出てくるため注意が必要です。

- 解約月の料金: 解約月の利用料が日割り計算されるのか、それとも月割り(1ヶ月分満額)での請求となるのかも確認しておきましょう。日割り計算されない場合、月の初めに解約しても1ヶ月分の料金がかかることになります。

契約期間と更新料の有無

貸倉庫の契約には、通常、契約期間が定められています。

- 契約期間: 多くのサービスでは、1年または2年ごとの自動更新となっています。

- 最低利用期間: キャンペーンを利用した場合などに、「最低〇ヶ月間」といった最低利用期間が設けられていることがあります。この期間内に解約すると、割引分の差額や違約金が発生する場合があるため、特に短期間での利用を考えている方は注意が必要です。

- 更新料: 契約を更新する際に、「更新事務手数料」や「更新料」といった費用が発生する場合があります。相場は月額利用料の0.5ヶ月分~1ヶ月分程度です。長期利用を考えている場合は、更新料の有無がトータルのコストに大きく影響するため、必ず確認しておきましょう。

これらの点は、契約書の中でも特に小さい文字で書かれていることが多い部分です。面倒くさがらずに、一つひとつ丁寧に目を通すことが、安心して貸倉庫を利用するための秘訣です。

貸倉庫に関するよくある質問

ここでは、貸倉庫の利用を検討している方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

短期間だけの利用は可能ですか?

はい、可能です。多くの貸倉庫サービスでは、1ヶ月単位での契約が基本となっているため、1ヶ月だけの利用もできます。引っ越しやリフォームの際の一時的な荷物置き場として、1~3ヶ月程度の短期間で利用する方は非常に多くいます。

ただし、注意点が2つあります。1つは、お得なキャンペーンを利用する場合です。前述の通り、月額料金の割引キャンペーンなどには「最低3ヶ月以上の利用」といった条件が付いていることがほとんどです。短期間で解約すると違約金がかかる可能性があるため、適用条件をよく確認しましょう。

もう1つは、契約と解約のタイミングです。解約予告期間(通常は前月末まで)を考慮して、計画的に手続きを進める必要があります。

見学なしで契約できますか?

はい、多くのサービスで可能です。近年では、Webサイトでの申し込みから契約手続き、鍵の受け取りまでをオンラインや郵送で完結できる非対面型のサービスが増えています。遠方に住んでいる場合や、急いで契約したい場合には非常に便利です。

しかし、可能な限り、契約前に一度は見学することをおすすめします。Webサイトの情報だけでは、実際の広さの感覚、清潔さ、搬入経路の利便性、周辺の環境などを正確に把握するのは難しいからです。「思っていたより狭くて荷物が全部入らなかった」「通路が狭くて大きな家具を運べなかった」といった失敗を防ぐためにも、自分の目で確かめるのが最も確実です。

どんな支払い方法がありますか?

貸倉庫の利用料の支払い方法は、サービス会社によって異なりますが、主に以下の方法が一般的です。

- クレジットカード: 最も主流な支払い方法です。毎月自動で決済されるため、支払い忘れの心配がなく、利用者・事業者双方にとって便利な方法です。ポイントが貯まるというメリットもあります。

- 口座振替: 指定した銀行口座から毎月自動で引き落とされる方法です。クレジットカードを持っていない方でも利用できます。手続きに少し時間がかかる場合があります。

- 銀行振込: 毎月、指定された銀行口座に利用料を振り込む方法です。振込手数料は利用者負担となることが多く、毎月手続きをする手間がかかります。

サービスによっては、これら以外の支払い方法(コンビニ払いやPayPayなどのスマホ決済)に対応している場合もあります。自分が利用しやすい支払い方法が選択できるか、契約前に確認しておきましょう。

まとめ

この記事では、貸倉庫の基本的な知識から、種類別の特徴、失敗しないための選び方、料金、契約の流れ、注意点までを網羅的に解説してきました。

貸倉庫は、単にモノを置くためのスペースではありません。手狭になった住空間にゆとりをもたらし、快適な生活を実現したり、事業の成長をサポートしたりするための、非常に有効なツールです。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、自分に合った貸倉庫を正しく選ぶことが何よりも重要です。

最後に、貸倉庫選びで成功するための最も重要なポイントを再確認しましょう。

- 目的の明確化: まず「何を、どのくらいの期間、どんな目的で」保管したいのかを具体的に整理することから始めましょう。これが、最適なタイプやサイズ、立地を選ぶための羅針盤となります。

- 総合的な比較検討: 月額料金の安さだけで判断してはいけません。初期費用や更新料を含めたトータルコスト、セキュリティ、保管環境、利便性(アクセスや利用時間)、補償制度といった複数の要素を、自分の目的と照らし合わせながら総合的に比較することが、失敗しないための鍵です。

- 現地見学の実践: 契約前の現地見学は、後悔しないための最後の砦です。Webの情報だけでは分からないリアルな使用感を自分の目で確かめ、納得した上で契約に進みましょう。

貸倉庫という選択肢を手に入れたことで、あなたの生活やビジネスには新たな可能性が広がります。この記事で得た知識を元に、ぜひあなたのニーズに完璧にマッチする、最高の収納パートナーを見つけてください。