企業の成長に伴い、物流体制の強化は避けて通れない経営課題です。特に、EC市場の拡大やサプライチェーンの複雑化を背景に、効率的で大規模な物流拠点の確保は、企業の競争力を左右する重要な要素となっています。その中でも「1000坪」という規模の貸倉庫は、在庫保管、流通加工、配送センターといった多様な役割を担うことができるため、多くの企業の検討対象となります。

しかし、1000坪規模の倉庫は、その大きさゆえに賃料や初期費用が高額になり、一度契約すると簡単には移転できません。立地や設備、契約条件など、検討すべき項目は多岐にわたり、安易な決定は将来の事業展開に大きな足かせとなりかねません。

そこでこの記事では、1000坪の貸倉庫を検討している企業の担当者様や経営者様に向けて、大規模物流拠点の選び方に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。

- 1000坪の広さの具体的なイメージと活用例

- エリア別の詳細な賃料相場とコストの内訳

- 大規模倉庫を借りるメリット・デメリット

- 失敗しないための7つの具体的チェックポイント

- 効率的な倉庫の探し方から契約までの流れ

- オーダーメイドで建てる「BTS型倉庫」という選択肢

この記事を最後まで読むことで、自社の事業戦略に最適な1000坪の貸倉庫を見極め、物流コストの最適化と事業成長の加速を実現するための具体的な知識が身につきます。大規模な投資だからこそ、多角的な視点から慎重に検討し、最適な意思決定を下すための一助としてご活用ください。

目次

1000坪の倉庫とは?広さの目安と主な使い方

1000坪の倉庫と聞いても、具体的な広さをすぐにイメージするのは難しいかもしれません。まずは、その規模感と、どのような用途で活用されるのかを詳しく見ていきましょう。自社の事業内容と照らし合わせることで、1000坪という規模が本当に必要かどうかを判断する材料になります。

1000坪の広さを平米(㎡)で換算

不動産の面積を表す単位である「坪」は、日本独自の計量法に基づく単位です。1坪の広さは、畳2枚分、約3.3平方メートルです。これを基に1000坪を換算すると、以下のようになります。

1000坪 = 約3,305.78㎡

この広さをより身近なものに例えると、以下のようなスケール感になります。

- 学校の25mプール(約325㎡)のおよそ10個分

- 公式なサッカーコート(105m × 68m = 7,140㎡)の約半分

- コンビニエンスストア(平均約50坪 = 約165㎡)の20店舗分

- 一般的な4トントラック(荷台長約6.2m × 幅約2.1m = 約13㎡)が、約250台駐車できる広さ

このように、1000坪は非常に広大なスペースであり、個人が利用するトランクルームなどとは比較にならない、まさに「大規模物流拠点」と呼ぶにふさわしいサイズです。この広大な空間をどのように活用するかが、物流効率を最大化する鍵となります。

この規模の倉庫になると、単に商品を平置きするだけではスペースを有効活用できません。パレットラックやネステナーといった保管什器を導入し、高さ方向の空間を最大限に利用することが一般的です。例えば、1.1m四方のパレットを、通路を考慮して1つあたり3㎡のスペースを占有すると仮定すると、平面的には約1,100枚のパレットを置くことが可能です。これを5段積みのラックで保管すれば、単純計算で5,500パレット分の保管能力を持つことになります。

もちろん、これはあくまで単純計算であり、実際には入出荷エリア、作業スペース、事務所、通路などを確保する必要があるため、保管効率は変動します。しかし、1000坪という広さは、大量の在庫を効率的に管理し、様々な物流機能を一体的に運用するための十分なキャパシティを持っていると言えるでしょう。

1000坪倉庫の主な活用例

1000坪という広大なスペースは、単なる保管機能に留まらず、様々な付加価値を生み出す拠点として活用されます。ここでは、代表的な3つの活用例を紹介します。

大規模な在庫保管拠点

最も基本的な活用法が、大量の商品を保管する在庫拠点としての利用です。特に、以下のような業種で1000坪規模の倉庫が求められます。

- アパレル業界: 季節ごとの膨大なSKU(最小管理単位)の衣料品や服飾雑貨を保管。ハンガーラックでの保管や、平置きでの保管など、商品特性に合わせた方法がとられます。

- 食品・飲料業界: 常温で保管可能な加工食品や飲料の在庫拠点。パレット単位での大量入出荷が頻繁に行われます。

- 建材・住宅設備メーカー: サイズが大きく重量のある建築資材や、住宅設備機器などを保管。広いスペースと高い床荷重が求められます。

- 自動車部品メーカー: 数万点に及ぶ多種多様な補修部品や生産用部品のストックヤード。

- 日用雑貨・消費財メーカー: ドラッグストアやスーパーマーケット向けに供給する多品種の商品を一括で管理。

これらの業種では、複数の小規模な倉庫に分散して在庫を保管するよりも、1000坪規模の大型拠点に在庫を集約することで、管理コストの削減、在庫の可視化、輸配送の効率化といったスケールメリットを享受できます。一括で大量に仕入れた商品をストックし、需要に応じて各拠点や店舗へ配送する「ハブ」としての役割を担います。

流通加工や検品作業の拠点

現代の物流は、単に「保管して運ぶ」だけではありません。倉庫内で商品に付加価値を与える「流通加工」も重要な機能です。1000坪の広さがあれば、保管エリアとは別に、専門的な作業を行うための十分なスペースを確保できます。

- 流通加工の具体例:

- 値札付け・タグ付け: アパレル商品などへの値札やブランドタグの取り付け。

- セット組・アソート: 複数の商品を組み合わせてギフトセットを作成したり、キャンペーン用の販促品を同梱したりする作業。

- シュリンク包装: 商品をフィルムで覆い、保護や見栄えを良くする加工。

- ラベル貼り: 日本語表記のない輸入品への成分表示ラベルや、管理用のバーコードラベルの貼り付け。

- 検品作業:

- 検針: 輸入衣料品などに針や異物が混入していないか、専用の検針機でチェック。

- 品質検査: 商品に傷や汚れ、破損がないかを目視や専用機器で確認。

- 動作確認: 家電製品や電子機器が正常に作動するかを通電してチェック。

広いスペースを活かして効率的な作業動線を設計することで、生産性を大幅に向上させられます。 例えば、「入荷→検品→保管→流通加工→ピッキング→梱包→出荷」という一連の流れを、人やモノの動きが交錯しないように一直線に近いレイアウトで組むことが可能です。これにより、作業ミスを減らし、リードタイムの短縮にも繋がります。

EC(ネット通販)の物流センター

近年、最も需要が伸びているのが、EC(電子商取引)事業者向けの物流センター(Fulfillment Center)としての活用です。EC物流は、BtoBの物流とは異なり、多品種少量の商品を、不特定多数の個人顧客に向けて、迅速かつ正確に出荷しなければならないという特徴があります。

1000坪規模の倉庫は、この複雑なオペレーションに対応するための理想的な環境を提供します。

- 多品種保管への対応: フリーロケーション管理や棚の細分化により、数万〜数十万SKUに及ぶ商品を効率的に保管・管理できます。

- 効率的なピッキング体制: 広いスペースを利用して、オーダーピッキングやトータルピッキング、ゾーンピッキングなど、商材や物量に合わせた最適なピッキング方式を導入できます。

- マテハン機器の導入: AGV(無人搬送車)やプロジェクションマッピングを利用したピッキングシステム、自動梱包機、コンベア、ソーター(自動仕分け機)といったマテリアルハンドリング機器を導入するスペースが十分にあり、出荷能力の飛躍的な向上と省人化を実現できます。

- 付加価値サービスの提供: 在庫保管や出荷作業だけでなく、ささげ業務(撮影・採寸・原稿作成)、ギフトラッピング、返品処理、カスタマーサポートといったEC運営に必要なバックヤード機能をワンストップで提供する拠点としても活用できます。

このように、1000坪の倉庫は単なる「箱」ではなく、企業の物流戦略を具現化し、競争優位性を生み出すための戦略的拠点として、多様な可能性を秘めているのです。

1000坪の貸倉庫にかかる費用

1000坪規模の倉庫を借りる上で、最も気になるのが費用面でしょう。賃料は事業の損益に直接影響を与える大きな固定費です。ここでは、エリア別の賃料相場から、賃料を左右する要素、そして契約時に必要となる初期費用やランニングコストまで、費用に関する情報を詳しく解説します。

【エリア別】1000坪倉庫の賃料相場

貸倉庫の賃料は、立地によって大きく異なります。特に、日本の三大都市圏(首都圏、関西圏、中京圏)では、物流需要の高さから賃料相場も高騰する傾向にあります。ここでは、近年の大規模物流施設のマーケット動向を基にした、エリア別の坪単価の目安を紹介します。

注意: ここで示す坪単価は、主に築年数の浅い「大型マルチテナント型物流施設」を想定したもので、共益費が含まれているケースが多いです。実際の賃料は、個別の物件のスペックや契約条件によって変動します。

| エリア分類 | 具体的な地域例 | 坪単価(月額・共益費込)の目安 | 1000坪倉庫の月額賃料目安 |

|---|---|---|---|

| 首都圏(湾岸エリア) | 東京23区(大田区、江東区)、川崎市、横浜市 | 6,500円~8,500円 | 650万円~850万円 |

| 首都圏(内陸エリア) | 埼玉県、千葉県(湾岸除く)、神奈川県内陸部、茨城県南部 | 4,500円~6,000円 | 450万円~600万円 |

| 関西圏(湾岸エリア) | 大阪市(此花区、住之江区)、堺市、尼崎市、神戸市 | 5,000円~6,500円 | 500万円~650万円 |

| 関西圏(内陸エリア) | 京都府南部、大阪府内陸部、兵庫県内陸部 | 4,000円~5,000円 | 400万円~500万円 |

| 中京圏 | 愛知県(名古屋市、小牧市、一宮市)、岐阜県、三重県 | 3,800円~5,000円 | 380万円~500万円 |

| その他の主要エリア | 福岡県、宮城県(仙台市周辺) | 3,500円~4,500円 | 350万円~450万円 |

(参照:シービーアールイー株式会社「ジャパン ロジスティクス マーケットビュー 2024年第1四半期」等の各種不動産マーケットレポートを基に作成)

首都圏エリアの坪単価

首都圏は日本最大の消費地であり、物流施設の需要が最も高いエリアです。特に、東京港や羽田空港に近く、都心へのアクセスに優れた東京ベイエリア(湾岸エリア)は、国内で最も賃料相場が高い地域です。近年では坪単価が8,000円を超える物件も珍しくありません。一方、圏央道や外環道沿いの内陸エリアは、広域配送の拠点として人気があり、湾岸エリアよりは比較的安価ですが、それでも全国的に見れば高い水準にあります。

関西圏エリアの坪単価

関西圏では、大阪港や神戸港へのアクセスが良い大阪ベイエリアが中心的な物流集積地となっており、賃料も高めです。名神高速道路や新名神高速道路沿いの京都府南部や滋賀県などの内陸エリアも、西日本全域への配送拠点として開発が進んでいます。

中京圏エリアの坪単価

日本のものづくりを支える中京圏は、製造業に関連する物流需要が根強いエリアです。名古屋港周辺や、東名・名神・中央道が交差する小牧市、一宮市周辺に物流施設が集中しています。首都圏や関西圏と比較すると坪単価は抑えめですが、近年はEC関連の需要も増え、上昇傾向にあります。

その他の主要エリアの坪単価

九州の玄関口である福岡エリアや、東北地方のハブである仙台エリアでも、近年、大型物流施設の開発が活発化しています。これらの地域は、三大都市圏に次ぐ物流の要衝として、今後も安定した需要が見込まれます。

賃料を左右する3つの要素

同じエリア内でも、物件によって賃料には差が生じます。その主な要因は「立地条件」「築年数」「設備の充実度」の3つです。

① 立地条件

賃料に最も大きな影響を与えるのが立地条件です。具体的には、以下の点が重視されます。

- 高速道路ICからの距離: 広域配送を行う上で、高速道路へのアクセスの良さは絶対条件です。「最寄りのICから5km以内」といった物件は人気が高く、賃料も高くなる傾向があります。

- 主要幹線道路へのアクセス: 24時間通行可能な主要国道やバイパス沿いかどうかも重要です。

- 港湾・空港へのアクセス: 輸出入貨物を扱う場合は、コンテナターミナルや空港貨物地区への距離がコストとリードタイムに直結します。

- 周辺の道路環境: 40フィートの大型トレーラーがスムーズに通行できる道路幅か、朝夕の交通渋滞はどの程度か、といった点も評価対象となります。

- 労働力の確保しやすさ: 最寄り駅からの距離やバス路線の有無など、従業員の通勤のしやすさも、特に大規模倉庫では重要な要素です。

② 築年数

一般的に、築年数が新しいほど賃料は高くなります。 新しい物件は、以下のようなメリットがあるためです。

- 最新の耐震基準: 1981年6月以降の「新耐震基準」を満たしていることはもちろん、近年の物件はさらに厳しい基準や免震・制振構造を採用している場合が多く、BCP(事業継続計画)の観点から高く評価されます。

- 建物の状態: 床や壁、屋根の劣化が少なく、修繕リスクが低い。

- 省エネ性能: LED照明や高効率の空調設備、太陽光発電システムなどが導入されており、ランニングコストである光熱費を削減できる可能性があります。

③ 設備の充実度

倉庫としての使い勝手を左右する設備の充実度も、賃料に反映されます。

- 荷役設備: トラックの接車効率を上げるトラックバースの数、荷台との段差を解消するドックレベラーの有無、多層階倉庫における荷物用エレベーターや垂直搬送機の性能と基数は、作業効率に直結します。

- 空調設備: 全館に空調が完備されているか、特定のエリアのみか。温度管理が必要な商材を扱う場合は必須の設備であり、賃料も高くなります。

- 事務所スペース: 併設されている事務所の広さや、トイレ・休憩室といったアメニティ施設の快適性も、従業員の満足度に関わる重要な要素です。

- BCP対応: 非常用自家発電設備の有無や、浸水対策が施されているかなど、災害時の事業継続を可能にする設備も評価されます。

賃料以外に必要な初期費用とランニングコスト

倉庫を借りる際には、月々の賃料以外にもまとまった費用が必要です。事前に資金計画を立てておくことが極めて重要です。

保証金(敷金)

賃料の滞納や物件の破損に備えて、貸主に預けるお金です。賃料の3ヶ月分から、企業の与信によっては10ヶ月分以上になることもあります。1000坪の倉庫で月額賃料が500万円の場合、1,500万円から5,000万円以上の保証金が必要になる計算です。契約終了時には、原状回復費用や未払い金などを差し引いて返還されますが、「償却」といって、契約期間や解約時に保証金の一部(例:10%)が返還されない特約が付いている場合もあるため、契約内容をよく確認する必要があります。

礼金

貸主に対して、謝礼として支払うお金です。賃料の0〜2ヶ月分が相場ですが、近年の大型物流施設では礼金なし(ゼロ)の物件も増えています。

仲介手数料

物件を紹介してくれた不動産会社に支払う成功報酬です。法律(宅地建物取引業法)で上限が定められており、通常は賃料の1ヶ月分+消費税となります。

共益費・管理費

エレベーターや廊下、駐車場といった共用部分の清掃、警備、設備メンテナンスなどに充てられる費用です。賃料に含まれている場合と、別途「坪あたり〇〇円」として請求される場合があります。賃料と合算してトータルのコストを比較検討することが重要です。

これらの初期費用を合計すると、1000坪規模の倉庫では、月額賃料の半年分から1年分以上の資金が契約時に必要になると想定しておくべきでしょう。

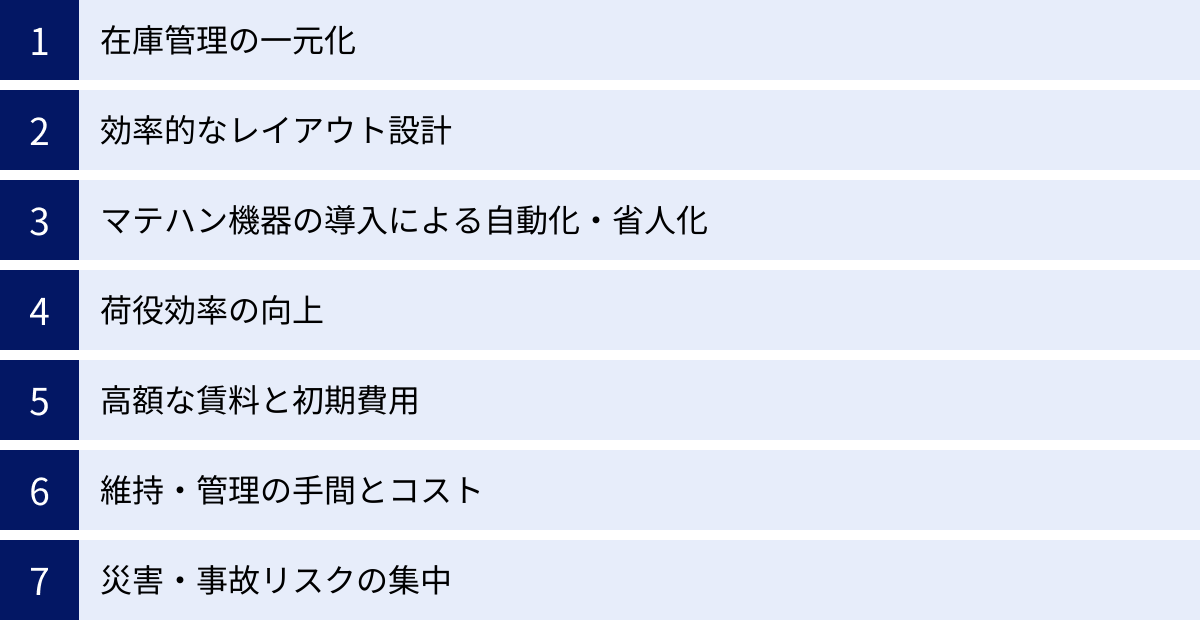

1000坪の倉庫を借りるメリット・デメリット

1000坪という大規模な倉庫を借りることは、事業に大きなインパクトを与える意思決定です。スケールメリットを活かした効率化が期待できる一方で、高額なコストや管理の手間といったリスクも伴います。ここでは、メリットとデメリットの両側面を深く掘り下げ、自社の状況と照らし合わせて冷静に判断するための材料を提供します。

1000坪倉庫を借りるメリット

大規模倉庫ならではの利点は、主に「効率化」と「コスト最適化」に集約されます。

スケールメリットによる保管・作業効率の向上

小規模な倉庫を複数借りている状態から、1000坪の大型拠点に集約することで、物流オペレーション全体を劇的に改善できる可能性があります。

- 在庫管理の一元化: 在庫が一点に集中することで、リアルタイムでの正確な在庫把握が容易になります。過剰在庫や欠品のリスクを低減し、棚卸し作業の負担も軽減されます。また、拠点間の横持ち輸送(在庫の移動)が不要になるため、無駄な輸送コストと時間を削減できます。

- 効率的なレイアウト設計: 広大なフロアを一体的に使えるため、物流の5大機能(保管、荷役、輸送、梱包、流通加工)を最適な動線でレイアウトできます。例えば、「入荷エリア → 検品・仮置きエリア → 保管エリア(高頻度品/低頻度品) → ピッキングエリア → 梱包・出荷エリア」といった一連の流れを、人やフォークリフトの動きが交錯しないように設計可能です。これにより、作業効率が向上し、ミスや事故の発生も抑制できます。

- マテハン機器の導入による自動化・省人化: 1000坪のスペースは、コンベアやソーター(自動仕分け機)、AGV(無人搬送車)といったマテリアルハンドリング(マテハン)機器を導入するのに十分な広さです。これらの設備投資により、ピッキングや仕分けといった単純作業を自動化し、人手不足の解消と生産性の飛躍的な向上が期待できます。小規模倉庫では導入が難しかった大規模な自動化設備も、大型拠点であれば投資対効果が見込めます。

- 荷役効率の向上: 最新の大型倉庫は、複数の大型トラックが同時に接車できる十分な数のトラックバースや、荷役作業を効率化するドックレベラーを備えていることが標準です。これにより、トラックの待機時間を大幅に短縮し、入荷・出荷作業のスループット(単位時間あたりの処理能力)を最大化できます。

物流コストの最適化

一見すると高額に見える1000坪倉庫の賃料ですが、物流プロセス全体で見た場合、トータルコストの削減に繋がるケースが少なくありません。

- 賃料・管理コストの集約: 複数の倉庫を借りている場合、それぞれの拠点で発生する賃料、管理費、光熱費、人件費を合算すると、意外に高額になっていることがあります。これを一つの大型拠点に集約することで、坪単価は高くても、総額としての固定費は削減できる可能性があります。管理人員も集約できるため、人件費の効率化も図れます。

- 輸配送コストの削減: 戦略的な立地にハブ拠点を置くことで、輸配送ネットワーク全体を効率化できます。例えば、メーカーや海外からの一括大量輸送でハブ拠点に商品を納入し(輸送単価の低減)、そこから各店舗やエンドユーザーへ配送する「ハブ&スポークス方式」を構築できます。これにより、幹線輸送の積載効率を高め、全体の輸送コストを最適化することが可能です。

- 事業拡大への柔軟な対応: 1000坪のキャパシティがあれば、将来の事業拡大や物量の増加にも柔軟に対応できます。物量が増えるたびに新たな倉庫を探す手間とコストを削減でき、安定した事業基盤の上で成長戦略を描くことができます。

1000坪倉庫を借りるデメリット

もちろん、大規模倉庫にはメリットばかりではありません。慎重に検討すべきデメリットやリスクも存在します。

高額な賃料と初期費用

最大のデメリットは、やはり絶対的なコストの高さです。

- 高額な固定費: 前述の通り、エリアによっては月額賃料が500万円を超え、年間では6,000万円以上の固定費となります。このコストは、事業の売上や物量の変動に関わらず発生します。もし事業が想定通りに進まず、倉庫の稼働率が低い状態が続くと、この高額な固定費が経営を大きく圧迫するリスクがあります。

- 莫大な初期投資: 賃料の数ヶ月分に相当する保証金(敷金)や仲介手数料など、契約時には数千万円単位の初期費用が必要となります。これは企業のキャッシュフローに大きな影響を与えます。また、ラックやマテハン機器、事務所の内装など、入居に伴う設備投資も別途必要となり、総投資額はさらに膨らみます。

- 契約期間の縛り: 大規模倉庫の賃貸借契約は、通常3年〜5年、長いものでは10年以上の長期契約となることが一般的です。特に、借主に有利な普通借家契約は少なく、期間満了で契約が終了する定期借家契約が主流です。契約期間中の解約は原則として認められず、もし解約できたとしても高額な違約金が発生します。事業環境の変化に柔軟に対応しにくいという硬直性がリスクとなります。

維持・管理の手間とコスト

広大な施設を適切に維持・管理するためには、相応の手間とコストがかかります。

- 高額なランニングコスト: 賃料以外にも、広さに比例して光熱費(特に空調や照明)は高額になります。また、施設全体の清掃、警備、消防設備の定期点検、各種設備のメンテナンス費用など、様々なランニングコストが発生します。これらの費用も事前に試算し、事業計画に織り込んでおく必要があります。

- 管理体制の構築: 1000坪の倉庫を効率的に運営するには、専門的な知識を持った倉庫管理者(センター長)や、十分な数の現場作業員、事務員が必要です。適切な人材の採用と教育、労務管理といったマネジメントコストも無視できません。特に、交通の便が悪い立地では、労働力の確保そのものが大きな課題となる可能性があります。

- 災害・事故リスクの集中: 在庫を一つの拠点に集約するということは、地震や水害、火災といった災害が発生した場合のリスクも集中することを意味します。もし拠点が機能不全に陥れば、サプライチェーン全体が停止してしまう恐れがあります。そのため、BCP(事業継続計画)の策定や、適切な火災保険への加入、耐震性・安全性の高い物件選びが極めて重要になります。

1000坪倉庫の契約は、そのメリットとデメリットを天秤にかけ、自社の事業体力、将来の成長予測、リスク許容度を総合的に勘案した上で、慎重に判断すべき経営マターと言えるでしょう。

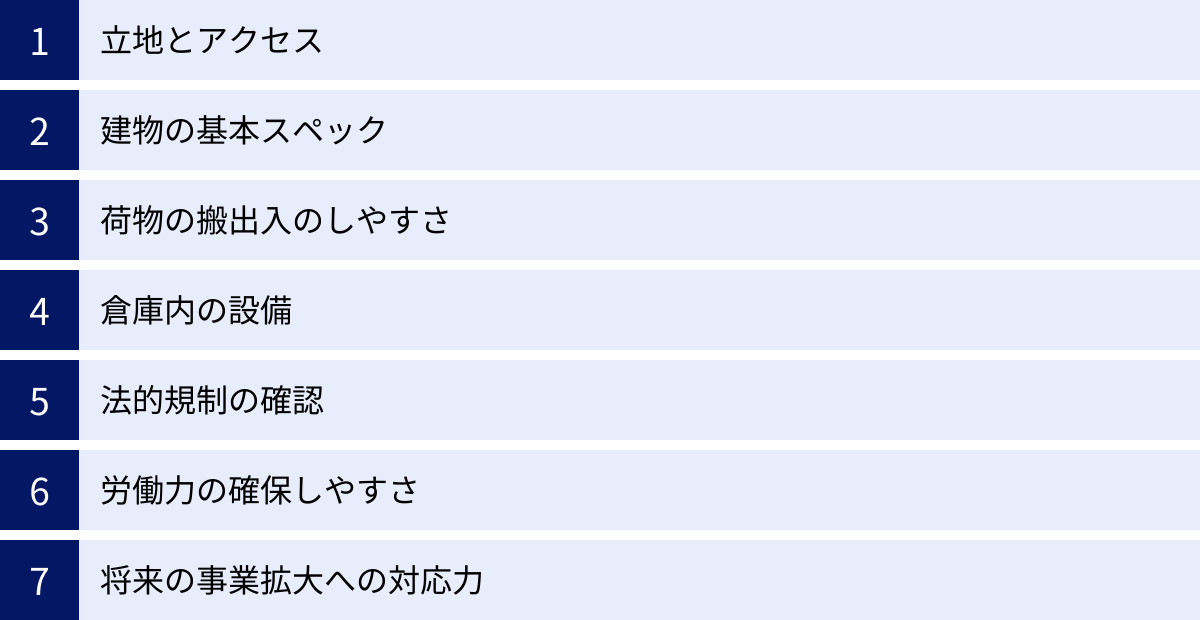

失敗しない!1000坪倉庫を選ぶ際の7つのチェックポイント

1000坪規模の倉庫選びは、単に「広くて新しい」だけで決めてはいけません。自社の物流オペレーションに本当に合っているか、将来にわたって価値を生み出し続けられるか、多角的な視点から厳しくチェックする必要があります。ここでは、契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、必ず確認すべき7つの重要ポイントを解説します。

① 立地とアクセス

物流拠点にとって立地は生命線です。コストとサービスレベルに直結する最も重要な要素と言っても過言ではありません。

主要な高速道路ICからの距離

広域への配送を行う場合、高速道路へのアクセス性は輸送時間とコストを決定づけます。「最寄りの高速道路ICから5km以内、車で10分以内」が一つの目安とされています。ICまでの距離が短いほど、ドライバーの長時間労働の是正(2024年問題)にも対応しやすくなります。また、利用する可能性のある複数の高速道路へのアクセスも確認しておくと、渋滞や通行止め時の迂回路として機能し、リスク分散に繋がります。

周辺の道路状況や渋滞の有無

物件の目の前の道路(前面道路)の状況確認も不可欠です。

- 道路幅員: 40フィートの大型トレーラーが問題なく通行し、右左折できるか。

- 時間帯規制: 通学路に指定されているなど、特定の時間帯に大型車両の通行規制がないか。

- 渋滞状況: 朝夕の通勤ラッシュ時や、週末の渋滞はどの程度か。Google マップの交通状況機能を使ったり、実際に異なる時間帯に現地を訪れたりして確認することをおすすめします。トラックが倉庫に出入りするだけで渋滞に巻き込まれるようでは、計画通りのオペレーションは困難です。

② 建物の基本スペック

建物の物理的な仕様は、保管効率や作業の安全性に直接影響します。

床荷重

床がどれくらいの重さに耐えられるかを示す「床荷重」は、極めて重要なスペックです。一般的な倉庫の床荷重は1㎡あたり1.5トン(1.5t/㎡)が標準です。しかし、飲料や紙製品、機械部品といった重量物を扱う場合や、高層ラックを設置する場合には、より高い床荷重(2.0t/㎡以上)が必要になることがあります。自社が扱う商材の最大重量と保管方法を明確にし、スペックが要件を満たしているか必ず確認しましょう。スペック不足のまま使用すると、床の破損や重大な事故に繋がる恐れがあります。

天井の有効高

天井の高さは、空間の利用効率を左右します。ここで重要なのは、照明や梁などの障害物を除いた、実際に利用可能な高さである「梁下有効高(または天井有効高)」です。近年の大型物流施設の標準は5.5m以上ですが、より高くラックを組みたい場合や、背の高い荷物を扱う場合は、6.5m以上の物件も検討対象となります。また、メザニン(中二階)を設置して作業スペースや保管スペースを増やしたい場合は、建築基準法や消防法の規制も絡むため、専門家と相談しながら十分な天井高があるかを確認する必要があります。

③ 荷物の搬出入のしやすさ

倉庫のスループット(処理能力)は、荷物の搬出入(荷役)の効率性にかかっています。

トラックバースの数と形状

トラックを接車して荷物の積み下ろしを行う「トラックバース」は、倉庫の玄関口です。バースの数が少ないと、トラックの待機時間が発生し、非効率です。1000坪規模であれば、最低でも4基以上、できれば6〜8基程度は欲しいところです。また、バースの形状には、倉庫の床面が高い位置にある「高床式」と、地面と同じ高さの「低床式」があります。高床式は大型トラックからの荷役に適しており、低床式は軽トラックや平ボディ車など多様な車種に対応できます。自社で利用する車両の種類に合わせて選びましょう。

ドックレベラーや垂直搬送機の有無

- ドックレベラー: 高床式バースに設置され、トラックの荷台と倉庫の床面の段差をなくすための可動式の板です。これがあることで、フォークリフトやカゴ車がスムーズにトラック内へ進入でき、荷役作業の効率と安全性が劇的に向上します。

- 垂直搬送機・荷物用エレベーター: 2階以上の多層階倉庫の場合、これらの垂直方向の搬送設備は必須です。搬送能力(積載重量と速度)と基数が、上層階の作業効率を決定づけます。処理能力が低いと、上層階がボトルネックとなり、倉庫全体の生産性が低下してしまいます。

④ 倉庫内の設備

快適で安全な作業環境は、従業員の定着率や生産性に影響します。

空調設備の有無

食品、医薬品、化粧品、精密機器、アパレルなど、温度や湿度の管理が必要な商品を扱う場合は、空調設備の有無が絶対条件となります。倉庫全体を管理する全館空調か、特定の区画のみを冷暖房するタイプかを確認しましょう。空調がない倉庫に後から設置するのは大規模な工事と費用がかかるため、最初から設備が整った物件を選ぶのが賢明です。

セキュリティシステム

高価な商品や個人情報を含む荷物を扱う場合、セキュリティレベルは非常に重要です。監視カメラの設置状況(敷地内、建物出入口、倉庫内)、機械警備システムの有無、入退室管理システムの導入状況などを確認します。警備員が24時間常駐している施設であれば、さらに安心感が高まります。

⑤ 法的規制の確認

法令を遵守していなければ、事業を継続することはできません。契約前に必ず確認が必要です。

用途地域

都市計画法により、土地はその利用目的に応じて「用途地域」が定められています。倉庫を建設・営業できるのは、主に「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」です。特に、他社の商品を預かる「営業倉庫」として登録(倉庫業法)を計画している場合は、建築基準法上の用途が「倉庫」であり、定められた基準を満たしている必要があります。

消防法や建築基準法への適合性

人命に関わる安全規制の確認は必須です。スプリンクラーや自動火災報知機といった消防用設備の設置状況と点検記録、防火シャッターや防火区画の適正な設置、避難経路が確保されているかなどを内覧時に確認します。これらの基準を満たしていないと、消防から是正指導を受けたり、最悪の場合は使用停止命令が出されたりするリスクがあります。

⑥ 労働力の確保しやすさ

どれだけ立派な倉庫を借りても、そこで働く人がいなければ意味がありません。特に1000坪規模の倉庫では、多くの作業員が必要となります。最寄り駅から徒歩圏内か、送迎バスを運行できるか、従業員用の駐車場が十分に確保されているかといった通勤のしやすさは、採用活動において大きなアドバンテージになります。周辺地域の人口動態や、競合となる施設の有無も調べておくと良いでしょう。

⑦ 将来の事業拡大への対応力

物流拠点は長期的な視点で選ぶべきです。契約時点で1000坪すべてを使い切る必要はありません。 むしろ、将来の物量増加に備えて、ある程度の空きスペースを確保しておくのが理想です。また、物件によっては、隣接区画の空き状況や、将来的な増床・減床の相談が可能かどうかを事前に確認しておくと、事業計画の変更に柔軟に対応しやすくなります。

これらの7つのポイントを網羅したチェックリストを作成し、複数の候補物件を客観的に比較・評価することが、失敗しない倉庫選びの第一歩です。

1000坪の貸倉庫の探し方

自社の要件がある程度固まったら、次はいよいよ具体的な物件探しです。1000坪という大規模な貸倉庫を探す方法は、大きく分けて「不動産ポータルサイトで探す」方法と、「物流専門の不動産会社に相談する」方法の2つがあります。それぞれの特徴を理解し、組み合わせて活用するのが効率的です。

不動産ポータルサイトで探す

インターネット上には、事業用不動産に特化したポータルサイトが多数存在します。まずはこれらのサイトを利用して、希望エリアにどのような物件があるのか、賃料の相場観はどのくらいか、といった市場の全体像を掴むのに非常に役立ちます。

メリット:

- 24時間いつでも、PCやスマートフォンから手軽に検索できる。

- 複数の物件を横断的に比較検討しやすい。

- エリアや面積、賃料などの条件で絞り込み検索ができる。

デメリット:

- 掲載されている情報が最新でない場合や、すでに契約済みの場合がある。

- 条件の良い「非公開物件」は掲載されていないことが多い。

- 専門的なアドバイスは得られないため、自社で物件の良し悪しを判断する必要がある。

おすすめの不動産ポータルサイト3選

ここでは、1000坪規模の貸倉庫探しで特に有用な代表的なポータルサイトを3つ紹介します。

(※各サイトの情報は、公式サイト等で公開されている情報を基に記述しています。)

① CBRE

世界最大手の事業用不動産サービス会社であるシービーアールイー(CBRE)が運営する物件検索サイトです。特に大規模な物流施設の情報に強く、最新のマーケットレポートなども公開しており、市場動向を把握する上でも非常に参考になります。

特徴:

- 大型マルチテナント型物流施設から中小規模の倉庫まで、質の高い物件情報が豊富。

- 物件の詳細情報(スペック、写真、図面など)が充実している。

- プロの視点での物件紹介や解説が掲載されていることがある。

(参照:シービーアールイー株式会社 公式サイト)

② at home(アットホーム)貸倉庫

全国的な知名度を誇る不動産情報サイト「at home」の事業用不動産に特化したセクションです。全国の不動産会社が加盟しており、物件数の多さが魅力です。

特徴:

- 全国を網羅した圧倒的な物件情報量。

- 都心部だけでなく、地方や郊外の物件も見つけやすい。

- 地域に密着した不動産会社が掲載する掘り出し物物件が見つかる可能性がある。

(参照:アットホーム株式会社 公式サイト)

③ LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)貸し倉庫

「LIFULL HOME’S」も国内最大級の不動産・住宅情報サイトで、貸倉庫や貸工場の専門ページも設けています。使いやすい検索機能と豊富な情報量が強みです。

特徴:

- 多様な検索軸(「平屋」「クレーン付き」など)で、こだわりの条件に合った物件を探しやすい。

- マップ上から物件を探す機能など、直感的なインターフェース。

- 物件ごとの問い合わせフォームが使いやすく、スムーズに次のアクションに移れる。

(参照:株式会社LIFULL 公式サイト)

物流専門の不動産会社に相談する

ポータルサイトでの情報収集と並行して、あるいはある程度希望が固まった段階で、物流不動産を専門に扱う不動産会社に直接相談することを強くおすすめします。プロの知見を活用することで、より効率的でミスマッチの少ない物件探しが可能になります。

メリット:

- 非公開物件の紹介: 市場に出回る前の情報や、貸主の意向で公開されていない優良物件の情報を得られる可能性がある。

- 専門的なアドバイス: 自社の事業内容や物流課題をヒアリングした上で、最適な立地やスペックの物件を提案してもらえる。

- 条件交渉の代行: 賃料や契約条件(フリーレントなど)について、貸主との交渉を代行してくれる。

- 時間と手間の削減: 物件探しから内覧の手配、契約までをワンストップでサポートしてくれるため、担当者の負担を大幅に軽減できる。

おすすめの物流専門不動産会社2選

物流不動産の分野で高い専門性と実績を持つ代表的な企業を2社紹介します。

① シービーアールイー株式会社

前述のポータルサイトも運営する、世界的な総合不動産サービス企業です。物流不動産の仲介だけでなく、マーケット調査、コンサルティング、施設管理(プロパティマネジメント)まで、幅広いサービスを提供しています。

特徴:

- 国内外のネットワークを活かした豊富な情報力。

- データに基づいた客観的な市場分析と、戦略的な物件提案力。

- 大手デベロッパーとの強固なリレーションシップ。

(参照:シービーアールイー株式会社 公式サイト)

② 株式会社イーソーコ

「倉庫」に特化した不動産ソリューションを提供するユニークな企業です。単なる仲介に留まらず、倉庫のリノベーションやブランディング、物流コンサルティングまで手がけています。

特徴:

- 「倉庫のプロ」としての深い知見と、ユニークな物件情報。

- 中小企業から大手企業まで、幅広いニーズに対応できる柔軟性。

- 全国の物流不動産会社とのネットワーク「イーソーコGROUP」を形成。

(参照:株式会社イーソーコ 公式サイト)

最適な探し方は、まずポータルサイトで市場の動向や相場観を掴み、自社の希望条件を整理した上で、物流専門の不動産会社に相談するという流れです。専門家の力を借りることで、自社だけでは見つけられなかった最適な一棟に巡り会える可能性が高まります。

貸倉庫の契約までの流れと注意点

理想の物件が見つかったら、次は契約プロセスに進みます。1000坪規模の倉庫は取引額が大きいため、契約手続きも慎重に進める必要があります。ここでは、問い合わせから契約締結までの一般的な流れと、契約形態に関する注意点を解説します。

問い合わせから契約締結までの5ステップ

契約までのプロセスは、大きく分けて5つのステップで進みます。各ステップで確認すべきことを理解し、スムーズな契約を目指しましょう。

① 物件探しと問い合わせ

不動産ポータルサイトや不動産会社からの紹介で気になる物件が見つかったら、まずは不動産会社に問い合わせて、詳細な資料(物件概要書、図面など)を取り寄せます。この段階で、自社が求める条件(「失敗しない!1000坪倉庫を選ぶ際の7つのチェックポイント」で整理したもの)をリストアップし、資料と照らし合わせて、内覧に進む価値があるかを見極めます。

② 現地内覧

資料だけではわからない部分を確認するために、必ず現地を訪れて内覧します。内覧時には、不動産会社の担当者だけでなく、実際に倉庫を利用する現場の責任者や担当者も同行することが重要です。

- チェックリストの持参: 事前に作成したチェックリストに基づき、一つひとつ確認していきます(建物の状態、設備の動作確認、周辺環境など)。

- 写真や動画の撮影: 後で比較検討できるよう、メジャーを持参して寸法を測ったり、気になる箇所を写真や動画で記録したりしておくと便利です。

- 疑問点の解消: 少しでも気になる点や不明な点があれば、その場で担当者に遠慮なく質問しましょう。「搬入経路のトラックの回転半径は十分か」「空調の効きはどうか」など、具体的な質問を準備しておくとスムーズです。

③ 入居申し込みと審査

内覧の結果、物件を借りたいという意思が固まったら、「入居申込書(または買付証明書)」を不動産会社経由で貸主に提出します。これをもって、物件を抑えるための交渉がスタートします。申込書には、希望賃料や契約期間、入居希望日などの条件を記載します。

同時に、貸主による入居審査が行われます。審査では、主に企業の支払い能力や信頼性が評価されます。一般的に、以下の書類の提出を求められます。

- 会社謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内・パンフレット

- 直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)

審査には数日から1〜2週間程度かかることがあります。

④ 重要事項説明

審査に通過すると、契約締結に先立ち、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは宅地建物取引業法で義務付けられている手続きで、物件の権利関係や法令上の制限、契約条件といった専門的で重要な内容について書面(重要事項説明書)を用いて説明が行われます。

非常に重要なステップなので、内容をしっかり理解することが不可欠です。不明な用語や納得できない条件があれば、必ずその場で質問し、解消しておきましょう。特に、解約に関する規定(解約予告期間、違約金など)や、原状回復の範囲については、後のトラブルを防ぐためにも念入りに確認してください。

⑤ 契約締結

重要事項説明の内容に合意したら、いよいよ「賃貸借契約書」に署名・捺印し、契約を締結します。契約書の内容が、事前に合意した内容と相違ないかを最終確認します。契約締結後、指定された期日までに保証金や仲介手数料などの初期費用を支払い、物件の鍵の引き渡しを受けます。

契約形態の違いを理解する

事業用物件の賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。この違いを理解しておくことは、長期的な事業計画を立てる上で非常に重要です。

普通借家契約

借主の権利が強く保護されている契約形態です。契約期間が満了しても、借主が希望する限り、原則として契約は更新されます。貸主側から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするには、立ち退き料の提供などを含めた「正当な事由」が必要となり、そのハードルは非常に高くなっています。借主にとっては、安定して長期間事業を継続できるという大きなメリットがあります。しかし、貸主にとってはリスクが高いため、近年の新しい大規模物流施設では、この契約形態は少なくなっています。

定期借家契約

契約期間の満了によって、確定的に契約が終了する契約形態です。契約を継続したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要があります。貸主側に再契約の義務はないため、期間満了をもって退去を求められる可能性があります。

近年の大規模物流施設の多くは、この定期借家契約が主流となっています。貸主にとっては、将来的な再開発計画などを立てやすいメリットがあります。借主にとっては、契約期間が満了すると移転を余儀なくされるリスクがありますが、一方で、契約期間を自社の事業計画に合わせることで、柔軟な戦略が立てやすいという側面もあります。

| 契約形態 | 契約の更新 | 中途解約 | 借主のメリット | 貸主のメリット | 主な採用物件 |

|---|---|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | 原則として更新される(貸主からの拒絶には「正当事由」が必要) | 契約書の特約による | 長期間、安定して借り続けられる | – | 築年数の古い倉庫、中小規模の倉庫 |

| 定期借家契約 | 期間満了で終了(再契約には双方の合意が必要) | 原則不可(特約があれば可能) | 事業計画に合わせた期間設定が可能 | 計画的な物件運用が可能 | 新しい大規模物流施設(マルチテナント型など) |

どちらの契約形態が自社にとって有利かは、事業の安定性や将来の展望によって異なります。契約内容を十分に理解し、自社の長期的な物流戦略と照らし合わせて判断することが肝要です。

オーダーメイドで建てる「BTS型倉庫」という選択肢

既存の貸倉庫では自社の要件を完全に満たせない、あるいは、より戦略的な物流拠点を構築したいと考える企業にとって、「BTS型倉庫」は非常に魅力的な選択肢となります。これは「借りる」のではなく、自社仕様で「建ててもらう」というアプローチです。

BTS型倉庫とは

BTSとは「Build to Suit(ビルド・トゥ・スーツ)」の略で、特定のテナント(入居企業)の要望に合わせてオーダーメイドで設計・建設される物流施設のことです。

一般的な流れは以下のようになります。

- テナント企業が、希望する立地や建物の仕様(広さ、設備、レイアウトなど)をデベロッパーに提示します。

- デベロッパーは、その要件に基づき、土地の確保、設計、許認可の取得、建設を行います。

- 建物が竣工(完成)した後、テナント企業はデベロッパー(貸主)と長期の賃貸借契約を結び、入居します。

つまり、テナント企業は自ら土地を購入したり建設したりするリスクや手間を負うことなく、自社の物流オペレーションに完全に最適化された「専用倉庫」を賃貸で利用できるという仕組みです。

これに対して、不特定多数のテナントの入居を想定して、汎用的な仕様で建設される物流施設は「マルチテナント型倉庫」と呼ばれます。BTS型は、このマルチテナント型では対応しきれない、より専門的で高度なニーズに応えるためのソリューションと言えます。

BTS型倉庫のメリット・デメリット

BTS型倉庫は多くのメリットがある一方で、デメリットや制約も存在します。導入を検討する際は、両者を十分に比較検討する必要があります。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| カスタマイズ性 | 非常に高い。 自社のオペレーションに合わせた最適なレイアウト、特殊な床荷重、天井高、温度管理設備、マテハン機器の事前組み込みなどが可能。 | 汎用性が低いため、契約終了後に他のテナントが見つかりにくい可能性がある(これは主に貸主側のリスク)。 |

| 立地選定の自由度 | 比較的高く、自社のサプライチェーンにとって最も戦略的な場所に拠点を構えることが可能。 | 希望の立地に、開発に適した土地が常にあるとは限らない。 |

| 入居までの期間 | 長い。 土地探しから計画、設計、建設まで、通常1年半から2年以上の期間を要する。 | – |

| 契約期間 | 長期契約が基本。 一般的に10年〜20年の賃貸借契約となる。 | 事業環境の変化に対応しにくく、中途解約は原則として不可能。 |

| 賃料水準 | 専用設計のため、汎用的なマルチテナント型倉庫と比較して割高になる傾向がある。 | – |

| 企業ブランディング | 自社の看板を掲げた専用施設を持つことで、企業の信頼性やブランドイメージの向上に繋がる場合がある。 | – |

メリットの深掘り:

BTS型の最大の魅力は、物流オペレーションの生産性を極限まで高められる点にあります。例えば、冷凍・冷蔵・常温の3温度帯に対応した倉庫や、危険物保管庫、製造ラインと直結したレイアウト、天井クレーンの設置など、マルチテナント型では実現が難しい特殊な仕様を盛り込めます。これにより、日々の作業効率が向上し、長期的に見れば人件費や運営コストの削減に繋がり、投資を回収できる可能性があります。

デメリットの深掘り:

一方で、最大のハードルは計画の長期性と契約の硬直性です。事業計画が確定してから入居できるまで2年近くかかるため、急な需要増には対応できません。また、10年以上にわたる長期契約は、企業の財務状況や事業戦略に大きな影響を与えるコミットメントです。将来の事業縮小や戦略変更のリスクを慎重に評価する必要があります。

BTS型倉庫は、「自社の物流オペレーションが確立されており、今後10年以上の長期にわたって安定した物量が見込める」「既存の物件では対応できない特殊な要件がある」といった企業にとって、最適なソリューションとなり得ます。自社の事業の将来像を明確に描いた上で、選択肢の一つとして検討する価値は十分にあるでしょう。

まとめ

1000坪の貸倉庫という大規模な物流拠点の確保は、企業の成長を加速させるための重要な戦略的投資です。しかし、その規模の大きさゆえに、意思決定には多角的な視点と慎重な検討が求められます。

本記事では、1000坪の貸倉庫を探し、選ぶために必要な情報を網羅的に解説してきました。最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 規模感と費用の把握:

- 1000坪は約3,306㎡。サッカーコートの約半分という広大なスペースです。

- 賃料は立地やスペックに大きく左右され、首都圏では月額450万円〜850万円が目安。これに加えて、保証金などの高額な初期費用も必要です。

- メリットとデメリットの理解:

- メリット: 在庫の一元管理、作業効率の向上、マテハン導入による自動化、物流コストの最適化など、スケールメリットを最大限に享受できます。

- デメリット: 高額な固定費が経営を圧迫するリスク、長期契約による硬直性、災害リスクの集中など、事業計画と照らし合わせた慎重な判断が不可欠です。

- 失敗しないための選定基準:

- 物件選びでは、「7つのチェックポイント」を必ず確認しましょう。特に①立地とアクセス、②建物の基本スペック(床荷重・天井高)、⑤法的規制は、後から変更が効かないため極めて重要です。現場の視点を取り入れた内覧が成功の鍵を握ります。

- 効率的な探し方と契約の知識:

- 不動産ポータルサイトで市場感を掴み、物流専門の不動産会社に相談して非公開物件や専門的なアドバイスを得るのが王道です。

- 契約時には、普通借家契約と定期借家契約の違いを理解し、重要事項説明の内容を徹底的に確認することが、将来のトラブルを防ぎます。

- BTS型倉庫という選択肢:

- 既存の物件で満足できない場合は、自社仕様で建てる「BTS型倉庫」も視野に入れましょう。長期的な視点での最適化が可能ですが、計画期間の長さと契約の硬直性が伴います。

1000坪の貸倉庫選びは、単なる「場所探し」ではなく、自社の「未来の物流戦略を設計する」プロセスです。この記事で得た知識を基に、自社の事業内容、財務状況、そして将来のビジョンを総合的に勘案し、最適な一棟を見つけ出してください。適切な物流拠点は、必ずや貴社のビジネスを次のステージへと押し上げる力強いエンジンとなるでしょう。