事業の拡大やECサイトの立ち上げに伴い、商品の保管や発送業務のために貸倉庫の利用を検討する企業は少なくありません。しかし、いざ物件を探し始めると、「賃料の相場が分からない」「坪単価と言われてもピンとこない」「どのような要素で賃料が決まるのか知りたい」といった疑問に直面することが多いのではないでしょうか。

貸倉庫の賃料は、エリアや広さ、設備など様々な要因が複雑に絡み合って決まります。適切な物件を適正な価格で借りるためには、これらの要素を正しく理解し、自社の事業に最適な条件を見極めることが不可欠です。賃料の安さだけで選んでしまうと、作業効率が悪くかえってコストがかさんだり、必要な設備がなくて事業に支障をきたしたりする可能性もあります。

この記事では、貸倉庫を探している企業の担当者様に向けて、賃料の基本となる「坪単価」の概念から、最新のエリア別賃料相場、賃料を左右する7つの重要な要素、契約時に発生する諸費用、そして具体的な相場の調べ方までを網羅的に解説します。さらに、コストを賢く抑えるための実践的なポイントも紹介します。

本記事を最後まで読むことで、貸倉庫の賃料に関する全体像を把握し、自社のビジネス要件に合致した最適な貸倉庫を、納得のいくコストで契約するための知識が身につきます。ぜひ、今後の物件探しの参考にしてください。

目次

貸倉庫の賃料の基本となる「坪単価」とは

貸倉庫を探し始めると、物件情報で必ず目にするのが「坪単価」という言葉です。これは、貸倉庫の賃料を比較検討する上で最も基本的な指標となります。坪単価を正しく理解することが、適正な物件選びの第一歩です。

坪単価とは、「1坪(つぼ)あたりの月額賃料」を指します。不動産の面積を表す単位には「平米(㎡)」もありますが、事業用不動産、特に倉庫や工場の世界では、古くからの慣習で「坪」が広く使われています。

- 1坪 = 約3.30578平米(㎡)

この関係性を覚えておくと、平米表示の物件と比較する際に便利です。例えば、100坪の倉庫は約330㎡の広さになります。

坪単価は、以下の簡単な式で計算できます。

坪単価 = 月額賃料 ÷ 総坪数

例えば、月額賃料が50万円で広さが100坪の倉庫があった場合、その坪単価は「50万円 ÷ 100坪 = 5,000円」となります。

なぜ坪単価が重要なのでしょうか。それは、広さが異なる複数の物件の賃料を、公平な基準で比較できるからです。

例えば、以下の2つの物件があったとします。

- 物件A: 月額賃料60万円 / 広さ150坪

- 物件B: 月額賃料55万円 / 広さ100坪

一見すると、物件Bの方が月額賃料は5万円安く見えます。しかし、坪単価を計算してみると、

- 物件Aの坪単価: 60万円 ÷ 150坪 = 4,000円/坪

- 物件Bの坪単価: 55万円 ÷ 100坪 = 5,500円/坪

となり、1坪あたりの単価で比較すると、物件Aの方が割安であることが分かります。もちろん、自社にとって必要な広さが100坪で十分なのであれば物件Bも選択肢になりますが、もし120坪程度の広さが必要なのであれば、より広く、かつ坪単価が安い物件Aの方がコストパフォーマンスに優れていると判断できます。このように、坪単価は物件の「価格対性能比」ならぬ「価格対面積比」を測るための重要な物差しの役割を果たします。

ただし、坪単価を見る際には注意点もあります。物件情報に記載されている「賃料」に何が含まれているかを確認する必要があります。一般的に、賃料には「共益費」や「管理費」が含まれていないケースが多くあります。

- ネット賃料(Net Rent): 純粋な区画の賃料。共益費や管理費は含まない。

- グロス賃料(Gross Rent): ネット賃料に共益費や管理費を加えた、月々に支払う総額に近い賃料。

不動産情報サイトや物件資料では、坪単価がネット賃料ベースで表示されているか、グロス賃料ベースで表示されているかが混在しています。比較する際は、「この坪単価は共益費を含んだ金額か、含まない金額か」を必ず確認し、条件を揃えて比較することが重要です。もしネット表示しかない場合は、共益費・管理費の金額を確認し、総額を坪数で割ってグロス坪単価を自分で計算してみると、より正確なコスト比較ができます。

また、倉庫内に事務所スペースが併設されている場合、倉庫部分と事務所部分で坪単価が異なる設定になっていることもあります。詳細な内訳は物件の募集図面や不動産会社への問い合わせで確認しましょう。

まとめると、坪単価は貸倉庫のコストを評価する上で不可欠な指標です。しかし、その数字だけを鵜呑みにするのではなく、賃料に含まれる費用の範囲を確認し、複数の物件を同じ土俵で比較するという視点を持つことが、賢い貸倉庫選びの鍵となります。

【エリア別】貸倉庫の賃料・坪単価の相場

貸倉庫の賃料は、立地するエリアによって大きく異なります。ここでは、日本の主要な経済圏である「首都圏」「関西圏」「中京圏」および「その他の主要都市」における、貸倉庫の賃料・坪単価の一般的な相場観を解説します。

なお、これから紹介する坪単価は、主に延床面積1万坪以上の大型マルチテナント型物流施設を対象とした相場であり、中小規模の倉庫や特殊な仕様を持つ倉庫ではこの限りではありません。あくまで大まかな目安として捉え、実際の物件探しでは個別の条件を確認することが重要です。

| エリア分類 | 主要エリア | 想定坪単価(月額) | 特徴・動向 |

|---|---|---|---|

| 首都圏 | 東京ベイエリア(湾岸部) | 6,500円~8,000円 | 都心へのアクセスが良く、ラストワンマイル配送拠点として需要が非常に高い。賃料は全国で最も高水準。 |

| 東京内陸部 | 5,000円~6,500円 | 圏央道などの広域幹線道路へのアクセスが良く、広域配送拠点として人気。新規供給が多いものの、需要も旺盛。 | |

| 神奈川・埼玉・千葉 | 4,000円~5,500円 | 首都圏をカバーする配送拠点として需要が安定。特に圏央道沿いは開発が活発で、賃料も上昇傾向にある。 | |

| 関西圏 | 大阪ベイエリア(湾岸部) | 4,500円~5,500円 | 大阪中心部や神戸へのアクセスに優れ、輸出入拠点としての需要も高い。首都圏に次ぐ高水準の賃料。 |

| 大阪内陸部・京都・兵庫 | 3,800円~4,800円 | 名神高速道路や新名神高速道路沿いを中心に開発が進む。近畿一円をカバーする広域拠点として需要がある。 | |

| 中京圏 | 愛知(名古屋市周辺・湾岸部) | 3,800円~4,500円 | 製造業が集積しており、部品や製品の保管・輸送需要が根強い。伊勢湾岸自動車道沿いは特に人気が高い。 |

| その他 | 福岡 | 3,500円~4,200円 | 九州全域への配送ハブとしての地理的優位性から需要が拡大。アジアへのゲートウェイとしての役割も担う。 |

※上記坪単価は、近年の不動産サービス会社のマーケットレポートなどを参考に作成した目安です。実際の賃料は個別の物件スペックや契約時期により変動します。

首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の相場

首都圏は日本最大の消費地であり、EC市場の拡大を背景に物流施設の需要が最も旺盛なエリアです。そのため、賃料相場も全国で最も高い水準にあります。

特に、東京湾岸エリア(大田区、江東区、品川区など)は、都心へのラストワンマイル配送(消費者への最終配送)拠点として絶大な人気を誇ります。羽田空港や東京港にも近く、空輸・海運貨物の取り扱いにも便利なため、坪単価は6,500円から8,000円、場合によってはそれ以上になることも珍しくありません。希少性が高く、空室が出てもすぐに埋まってしまう状況が続いています。

一方、東京内陸部や、圏央道(首都圏中央連絡自動車道)沿いの神奈川・埼玉・千葉エリアは、広域配送拠点としての需要が高いエリアです。関越道、東北道、常磐道、東名高速など主要な高速道路へのアクセスが良く、東日本全体をカバーする戦略的拠点として利用されます。このエリアでは大規模な物流施設の新規開発が活発ですが、旺盛な需要に供給が追い付かず、賃料は上昇傾向にあります。坪単価の目安は4,000円から6,500円程度と幅がありますが、インターチェンジからの距離や築年数によって大きく変動します。

関西圏(大阪・兵庫・京都)の相場

首都圏に次ぐ巨大消費地である関西圏も、物流施設の需要が非常に高いエリアです。

大阪湾岸エリア(此花区、住之江区、堺市など)は、大阪港や関西国際空港に近く、輸出入関連の貨物を取り扱う企業や、大阪・神戸といった大都市圏への配送拠点として人気があります。坪単価は4,500円から5,500円程度が中心で、首都圏の湾岸エリアよりは低いものの、高い水準で推移しています。

大阪内陸部や京都府南部、兵庫県東部など、名神高速道路や2025年に全線開通予定の新名神高速道路沿いのエリアも、近年開発が活発化しています。これらのエリアは、近畿二府四県だけでなく、西日本や中京圏へのアクセスも良好なため、広域配送センターの立地として注目されています。坪単価の相場は3,800円から4,800円程度で、交通インフラの整備進捗とともに今後も安定した需要が見込まれます。

中京圏(愛知)の相場

中京圏は、世界的な自動車産業をはじめとする製造業が集積する、日本有数の「ものづくり」エリアです。そのため、部品や完成品の保管、ジャストインタイム供給に対応するための物流施設の需要が根強くあります。

特に、名古屋港周辺や伊勢湾岸自動車道沿いは、輸出入の拠点として、また中部地方一円への配送拠点として重要性が高く、人気が集中しています。このエリアの坪単価は3,800円から4,500円程度が目安です。他の大都市圏と比較するとやや低い水準でしたが、近年はEC関連の需要も加わり、賃料は上昇基調にあります。名古屋市中心部へのアクセスが良い内陸部の物件も堅調な需要があります。

その他の主要都市(福岡など)の相場

三大都市圏以外では、各地方の中核都市で物流施設の需要が高まっています。その代表格が福岡です。

福岡は九州最大の都市であり、九州全域をカバーする広域配送のハブとしての役割を担っています。福岡空港や博多港といった物流インフラがコンパクトにまとまっており、都市高速や九州自動車道へのアクセスも良好です。さらに、韓国や中国などアジア諸国に近いという地理的優位性から、国際物流のゲートウェイとしての機能も強化されています。こうした背景から、物流施設の需要は非常に高く、坪単価は3,500円から4,200円程度と、地方都市としては高水準で推移しています。

これらのエリア別相場は、あくまでマクロな視点での動向です。自社が必要とする倉庫の規模やスペック、立地条件によって、実際の賃料は大きく変わることを念頭に置き、次の章で解説する「賃料が決まる要素」と合わせて総合的に判断することが重要です。

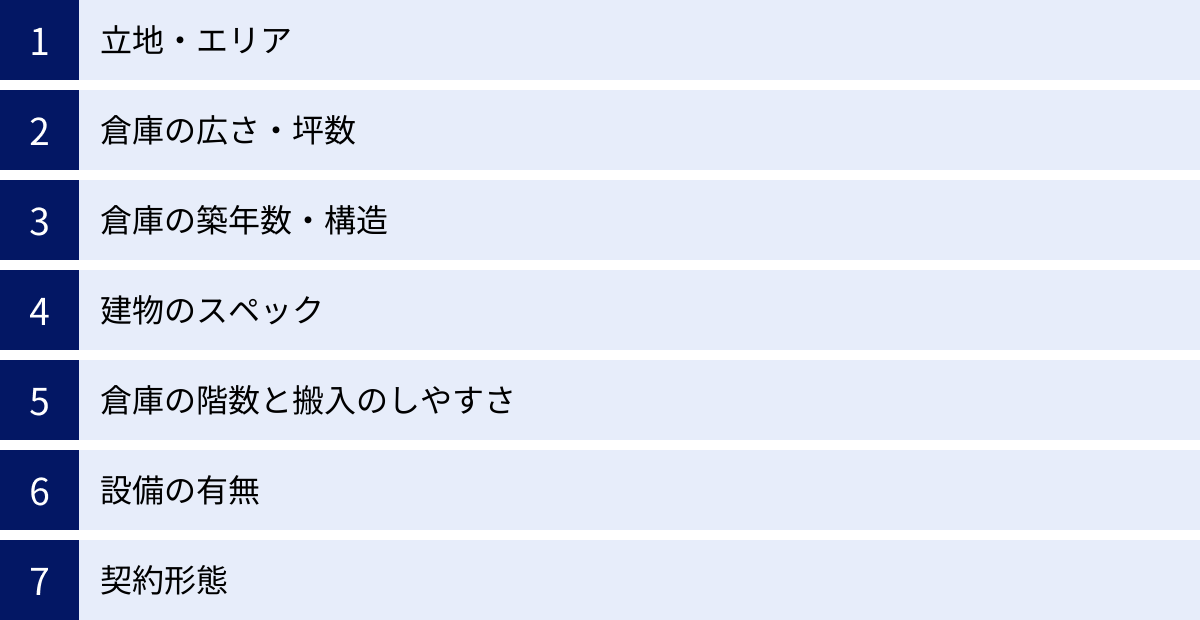

貸倉庫の賃料が決まる7つの要素

貸倉庫の賃料は、前述したエリア相場をベースに、個別の物件が持つ様々な条件によって最終的に決定されます。ここでは、賃料を左右する代表的な7つの要素について、それぞれ詳しく解説します。これらの要素を理解することで、なぜその賃料が設定されているのかを深く理解し、自社のニーズと予算に合った物件を見極める力がつきます。

① 立地・エリア

立地は、倉庫の賃料を決定する最も重要な要素と言っても過言ではありません。物流業務において、輸送コストとリードタイムは事業の競争力に直結するためです。

高速ICや主要道路からのアクセス

高速道路のインターチェンジ(IC)や主要な国道・幹線道路からの距離は、賃料に大きな影響を与えます。ICから近い物件ほど、トラックの出入りがスムーズになり、輸送効率が向上します。特に、複数の高速道路が交差するジャンクション(JCT)の近くは、様々な方面へのアクセスが容易になるため、広域配送拠点として非常に価値が高く、賃料も高くなる傾向があります。

一般的に、「ICから5km圏内」や「ICから車で10分以内」といった物件は人気が高く、賃料相場も周辺エリアより割高になります。一方で、ICから離れるほど賃料は安くなりますが、その分、配送にかかる時間と燃料費が増加するため、賃料の安さと輸送コストのバランスを慎重に検討する必要があります。

都心部か郊外か

都心部に近いか、それとも郊外に位置するかも、賃料を大きく左右します。

- 都心部: 消費者に近い都心部の倉庫は、ECの即日配送など「ラストワンマイル配送」の拠点として最適です。しかし、土地の価格が非常に高いため、倉庫の賃料も高額になります。小規模な配送拠点(デポ)としての利用が中心です。

- 郊外: 都心から離れた郊外、特に幹線道路沿いのエリアは、土地が比較的安価で広大な敷地を確保しやすいため、大規模な保管型倉庫や広域配送センター(DC)の立地として適しています。賃料は都心部に比べて安くなりますが、都心への配送には時間がかかります。

自社の物流戦略が「保管」を重視するのか、「配送」を重視するのかによって、最適な立地は異なります。この戦略を明確にすることが、適切なエリア選定の第一歩です。

② 倉庫の広さ・坪数

倉庫の総面積(坪数)も賃料に影響します。一般的には、倉庫の規模が大きくなるほど、坪単価は割安になる傾向があります。これは「スケールメリット」が働くためです。大規模な物件は、建築コストや管理コストを面積あたりで見た場合に効率化できるため、その分を坪単価に反映させることができます。

しかし、近年ではEC事業者の増加により、100坪~500坪といった比較的小規模な倉庫の需要が高まっています。こうした小規模物件は供給が限られているため、希少性から坪単価が大規模倉庫よりもかえって高くなるケースも見られます。

自社が必要とする保管量や作業スペースを正確に算出し、過不足のない広さの物件を選ぶことが、無駄なコストを発生させないために重要です。将来的な事業拡大を見越して少し広めの物件を借りるという考え方もありますが、その分の賃料負担とのバランスを考慮する必要があります。

③ 倉庫の築年数・構造

建物の物理的な状態も賃料を左右する重要な要素です。

築年数

当然ながら、築年数が新しい物件ほど賃料は高くなります。新築や築浅の物件は、最新の設備が整っていたり、建物の劣化が少なく修繕リスクが低かったりするため、快適かつ安心して利用できます。

一方で、築年数が経過した古い物件は、賃料が安く設定されていることが魅力です。ただし、断熱性が低くて夏は暑く冬は寒かったり、雨漏りのリスクがあったり、現代のオペレーションには合わない設備だったりする可能性もあります。近年では、古い倉庫を現代のニーズに合わせて大規模に改修した「リノベーション倉庫」も増えており、築古であっても使い勝手が良く、コストを抑えられる選択肢として注目されています。

構造(鉄骨造、RC造など)

倉庫の構造は、耐久性、耐火性、そして賃料に影響します。

| 構造の種類 | 略称 | 特徴 | 賃料傾向 |

|---|---|---|---|

| 鉄骨造 | S造 | 柱や梁に鉄骨を使用。軽量でしなやかなため、柱の間隔を広く取れ、広い無柱空間を作りやすい。物流施設で最も一般的。 | 標準 |

| 鉄筋コンクリート造 | RC造 | 鉄筋を型枠に入れ、コンクリートを流し込んで固めた構造。耐久性、耐火性、遮音性に優れるが、重量があるため柱が太くなりがち。 | やや高め |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | SRC造 | 鉄骨の周りに鉄筋を配置し、コンクリートを流し込んだ構造。S造とRC造の長所を併せ持ち、最も強度が高いが、建築コストも最も高い。 | 高め |

現在、新しく建設される大型物流施設の多くは、コストと空間効率のバランスが良いS造(鉄骨造)が主流です。構造の違いによる賃料差は、他の要素ほど大きくはない場合もありますが、特に高い堅牢性や耐火性が求められる商材を扱う場合には、重要な選定基準となります。

④ 建物のスペック

建物の基本的な仕様(スペック)は、倉庫の使い勝手、特に保管効率や作業効率に直結し、賃料にも反映されます。

天井の高さ

天井の有効高(梁下有効高)は、保管効率を左右する非常に重要なスペックです。天井が高ければ高いほど、ネステナーや保管ラックを高く積み上げることができ、同じ床面積でもより多くの商品を保管できます。

一般的な倉庫の天井高は5.5m程度ですが、近年の大型物流施設では6.5m以上が標準的になっています。天井が高い物件は、坪単価が高くても、床面積あたりの保管効率(坪効率)で考えると、結果的にコストパフォーマンスが高くなる場合があります。

床の耐荷重

床がどのくらいの重さに耐えられるかを示す「床荷重」も、賃料に影響します。単位は「t/㎡(トン/平方メートル)」や「kg/㎡」で示されます。一般的な倉庫では1.5t/㎡が標準ですが、重量物(機械、飲料、紙製品など)を扱う場合は、2.0t/㎡以上の耐荷重が必要になることもあります。床荷重が大きい物件は、特殊な床構造をしており建築コストがかかるため、賃料も高くなる傾向があります。

耐震性

日本で事業を行う以上、地震への備えは欠かせません。倉庫の耐震性能は、従業員の安全と大切な商品を災害から守る上で極めて重要です。

- 新耐震基準: 1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用される基準。震度6強~7程度の大地震でも倒壊・崩壊しないことが求められます。これ以前の「旧耐震基準」の物件は、賃料が安くてもリスクを慎重に評価する必要があります。

- 制震構造: 建物にダンパーなどの制震装置を組み込み、地震の揺れを吸収する構造。建物の揺れを抑え、構造体へのダメージを軽減します。

- 免震構造: 建物と基礎の間に積層ゴムなどの免震装置を設置し、地面の揺れを建物に直接伝えないようにする構造。最も揺れが少なく、建物だけでなく内部の荷物への被害も最小限に抑えられます。

当然ながら、免震構造 > 制震構造 > 新耐震基準のみ の順に建築コストが高くなるため、賃料も高くなります。高価な商品や精密機器を扱う場合、免震構造の倉庫を選ぶことは事業継続計画(BCP)の観点からも非常に有効です。

⑤ 倉庫の階数と搬入のしやすさ

倉庫が平屋建てか多層階か、また1階部分か上層階かによって、賃料は大きく異なります。

- 平屋建て倉庫: トラックを直接倉庫内に乗り入れたり、どこにでも接車できたりするため、荷役効率が非常に高いのが最大のメリットです。その分、広い土地が必要になるため、郊外に多く、賃料は比較的高めになることがあります。

- 多層階倉庫: 都市部など土地が限られた場所で、床面積を確保するために採用されます。一般的に、トラックが直接乗り入れできる1階部分の賃料が最も高く、エレベーターや垂直搬送機を使って荷物を上げる上層階(2階以上)は、階が上がるごとに賃料が安くなる傾向があります。スロープを設けて上層階にもトラックが直接アクセスできるようにした物件もありますが、その場合でも1階との賃料差は存在します。

⑥ 設備の有無

倉庫に付帯する設備は、オペレーションの効率や快適性を大きく向上させますが、その分賃料に上乗せされます。

空調設備

商品を一定の温度・湿度で保管する必要がある場合、空調設備は必須です。常温(空調なし)、定温(空調あり)、冷蔵・冷凍の順に、設備投資とランニングコスト(電気代)がかかるため、賃料も大幅に高くなります。医薬品や食品、精密機器などを扱う場合は、必須の条件となります。

垂直搬送機・エレベーター

多層階倉庫において、荷物を上下階に移動させるための設備です。垂直搬送機は荷物専用の昇降機で、連続的な搬送が可能です。荷物用エレベーターは、パレットごと台車に乗せて運ぶ場合などに使用されます。これらの設備の有無、台数、積載荷重、スピードは、上層階での作業効率に直結するため、賃料にも影響します。

ドックレベラー・バース

バースとは、トラックが接車して荷物の積み降ろしを行うスペースのことです。バースの数が多いほど、同時に多くのトラックの荷役作業が可能になります。

ドックレベラーは、バースの床とトラックの荷台の高さを調整する装置で、これがあるとフォークリフトがスムーズにトラックの荷台に出入りでき、荷役時間を大幅に短縮できます。これらの設備が充実している物件は、作業効率が高いため人気があり、賃料も高めに設定されます。

事務所の併設

倉庫内に事務所スペースが併設されている物件も多くあります。倉庫の管理スタッフや事務員が同じ場所で働けるため、業務連携がスムーズになります。事務所スペースの広さや内装のグレードも賃料に含まれて計算されます。

⑦ 契約形態

貸倉庫の賃貸借契約には、主に2つの種類があり、どちらの契約形態かによって、安定性や柔軟性が異なります。

普通借家契約

契約期間の定めはありますが、貸主側に「正当事由」がない限り、借主が希望すれば契約を更新できる契約形態です。借主の権利が強く保護されており、長期間にわたって安定的に事業を継続したい場合に適しています。

定期借家契約

あらかじめ定められた契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了する契約形態です。契約を継続したい場合は、貸主・借主双方の合意のもとで「再契約」を結ぶ必要がありますが、貸主が再契約を拒否することも可能です。貸主にとっては将来的な計画(建て替えや売却など)が立てやすいメリットがあります。

一般的に、定期借家契約の方が、契約の不安定さから普通借家契約よりも賃料が若干安く設定される傾向があります。

これらの7つの要素が複合的に絡み合って、一棟一棟の貸倉庫の賃料が形成されています。物件を探す際は、これらの要素のうち、自社の事業にとって何が重要で、何が妥協できるのか、優先順位を明確にすることが、最適な物件を見つけるための鍵となります。

賃料以外に必要となる諸費用

貸倉庫を借りる際、月々の賃料だけに注目してしまいがちですが、実際には契約時と毎月のランニングで様々な諸費用が発生します。これらの費用を事前に把握し、資金計画に織り込んでおくことは、安定した事業運営のために非常に重要です。ここでは、賃料以外に必要となる主な費用について解説します。

契約時にかかる初期費用

物件を契約する際に、一度だけ支払う必要があるのが初期費用です。一般的に、月額賃料の6ヶ月分から10ヶ月分程度が目安とされていますが、物件や契約内容によって大きく異なります。

| 費用項目 | 内容 | 目安 |

|---|---|---|

| 保証金・敷金 | 賃料滞納や原状回復費用に充当される担保金。契約終了時に一部が返還される。 | 月額賃料の3~10ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主に対して支払う謝礼金。返還されない。 | 月額賃料の0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬。 | 月額賃料の1ヶ月分 + 消費税(上限) |

| 前払家賃 | 契約開始月の賃料(日割りの場合もあり)と、翌月分の賃料。 | 月額賃料の1~2ヶ月分 |

| 火災保険料 | 万一の火災に備える保険。加入が義務付けられていることが多い。 | 年間1万円~数万円(規模による) |

保証金・敷金

保証金(または敷金)は、貸主が預かる担保金です。借主が賃料を滞納した場合の補填や、退去時に借主の責任で生じた損傷を修復する「原状回復」の費用に充てられます。問題がなければ、退去時に償却分を差し引いて返還されます。

償却とは、契約期間に関わらず、保証金の一部を返還しないという特約です。「保証金10ヶ月、償却2ヶ月」という契約の場合、退去時には最大でも8ヶ月分しか返還されません。この償却の有無や割合は、契約前に必ず確認しましょう。特に事業用物件では、保証金が高額になる傾向があるため、初期費用の大部分を占める重要な項目です。

礼金

礼金は、物件を貸してくれた大家さん(貸主)に対する謝礼として支払うお金で、返還されることはありません。住居用の賃貸では一般的ですが、事業用の貸倉庫、特に近年の大型物流施設では礼金なし(ゼロ)の物件も増えています。

仲介手数料

仲介手数料は、物件を紹介し、契約手続きを仲介してくれた不動産会社に支払う手数料です。宅地建物取引業法により、上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。これは貸主と借主が支払う合計額の上限であり、一般的には借主が全額を負担するケースが多く見られます。

前払家賃

契約時に、契約開始月の賃料(月の途中から入居する場合は日割り計算)と、その翌月分の賃料を前もって支払うのが一般的です。これも初期費用として準備しておく必要があります。

火災保険料

倉庫内の商品や設備を火災や水害などの損害から守るため、火災保険(借家人賠償責任保険を含む)への加入が賃貸借契約の条件となっていることがほとんどです。保険料は、建物の構造や面積、補償内容によって異なります。

毎月かかるランニングコスト

契約後は、月々の賃料に加えて、以下のランニングコストが継続的に発生します。事業の収支計画を立てる上では、これらの費用も含めた「総コスト」で考えることが不可欠です。

共益費・管理費

共益費・管理費は、倉庫の共用部分(廊下、エレベーター、駐車場、トイレなど)の清掃、設備のメンテナンス、警備、共用部の電気代や水道代などに充てられる費用です。

物件によっては、賃料に共益費が含まれている「グロス契約」の場合と、賃料とは別に「ネット契約」として請求される場合があります。月額の坪単価で「〇〇円/坪」と設定されていることが多いです。物件を比較する際は、賃料と共益費を合計した実質的な月額コストで比較することが重要です。

水道光熱費

倉庫の専有部分で使用した電気、水道、ガスなどの料金は、当然ながら借主の負担となります。特に、以下のケースでは水道光熱費が高額になる可能性があるため注意が必要です。

- 空調設備を使用する場合: 定温倉庫や冷蔵・冷凍倉庫では、24時間365日空調を稼働させるため、電気代が大きなコストとなります。

- 多くの従業員が働く場合: 事務所や休憩室、トイレなどで使用する水道光熱費が増加します。

- 電動フォークリフトを多数使用する場合: バッテリーの充電にかかる電気代も考慮に入れる必要があります。

これらの諸費用は、物件選びの段階で不動産会社に詳細を確認し、事前に正確な資金計画を立てることが、後のトラブルを防ぎ、安定した倉庫運営につながります。目先の賃料の安さだけでなく、初期費用とランニングコストを含めたトータルコストで物件を評価する視点を持つようにしましょう。

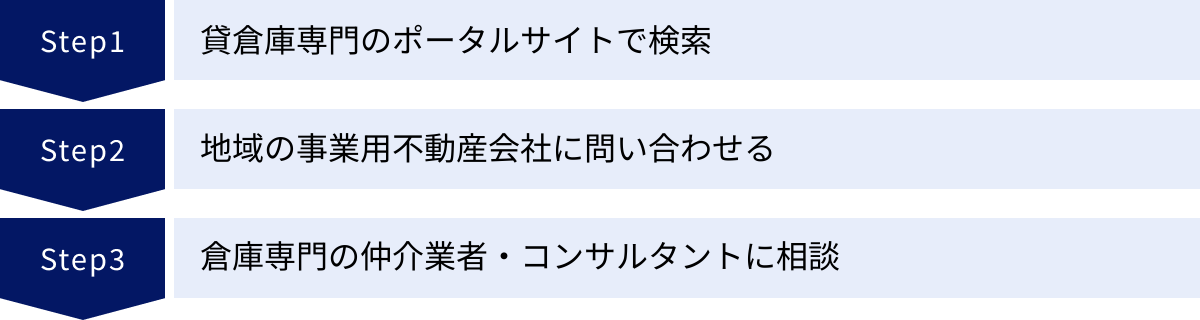

貸倉庫の賃料相場の調べ方

自社のニーズに合った貸倉庫を適正な賃料で借りるためには、まず市場の相場観を把握することが第一歩です。ここでは、貸倉庫の賃料相場を調べるための具体的な方法を3つ紹介します。それぞれの方法に特徴があるため、複数を組み合わせて利用することで、より多角的に情報を集めることができます。

貸倉庫専門のポータルサイトで検索する

現在、最も手軽で一般的な方法が、インターネット上の貸倉庫専門ポータルサイトを活用することです。これらのサイトには、全国の様々な貸倉庫物件がエリア、面積、賃料、設備などの条件で検索できるように掲載されています。まずはポータルサイトで大まかな相場観を掴むのがおすすめです。

イーソーコ

「イーソーコ」は、物流不動産に特化したポータルサイトの草分け的存在です。全国の豊富な物件情報が掲載されており、小規模な倉庫から大規模な物流センターまで、幅広いニーズに対応しています。サイトの検索機能が充実しており、「高速ICからの距離」「天井高」「床荷重」など、物流施設ならではの細かい条件で物件を絞り込めるのが特徴です。エリアや希望条件を入力して検索するだけで、その地域の物件の坪単価や賃料の傾向を一覧で確認できます。

(参照:イーソーコ株式会社 公式サイト)

souco

「souco」は、1坪・1日単位から倉庫を借りられるシェアリングサービスを提供しているのが大きな特徴です。繁忙期の短期的な保管スペースの確保や、突発的な荷量の増加に対応したい場合に非常に便利です。また、通常の月極賃貸物件も取り扱っており、他のサイトにはないユニークな物件が見つかることもあります。短期利用の料金体系から、そのエリアの需要の強さを間接的に知ることもできます。

(参照:souco株式会社 公式サイト)

ロジスクエア

「ロジスクエア(LOGI-SQUARE)」は、物流施設専門の不動産会社が運営する物件検索サイトです。自社で開発・管理する先進的な物流施設「ロジスクエア」シリーズを中心に、質の高い物件情報が掲載されています。特に、最新鋭の設備を備えた大規模なマルチテナント型物流施設を探している場合に参考になります。各物件の詳細情報が豊富で、スペックや特徴を比較検討しやすいのがメリットです。

(参照:株式会社シーアールイー 公式サイト)

これらのポータルサイトで、自社が希望するエリアや広さ、設備などの条件を入力して検索をかけることで、市場に出回っている物件の具体的な賃料や坪単価を把握し、相場観を養うことができます。

地域の事業用不動産会社に問い合わせる

ポータルサイトに掲載されている物件は、市場に出回っている物件のほんの一部に過ぎません。特に、好条件の物件や、まだ公になっていない「非公開物件」の情報は、地元の不動産会社が独自に持っているケースが多くあります。

そこで有効なのが、倉庫を探しているエリアの事業用不動産を専門に扱う地域の不動産会社に直接問い合わせる方法です。地元の不動産会社は、その土地の特性や商慣習、オーナーとの長年の関係性など、インターネットだけでは得られない深い情報を持っています。

「〇〇市内で、100坪程度の倉庫を探しているのですが、相場はどれくらいですか?」と具体的に相談することで、ポータルサイトにはない水面下の情報や、これから空く予定の物件情報を教えてもらえる可能性があります。一社だけでなく、複数の不動産会社に声をかけてみることで、情報の精度と選択肢が広がります。

倉庫専門の仲介業者・コンサルタントに相談する

より専門的な知見やサポートを求めるなら、倉庫や物流施設を専門に扱う大手の仲介業者やコンサルティング会社に相談するのも非常に有効な手段です。これらの企業は、国内外の物流不動産市場に関する膨大なデータと分析力を持っており、単なる物件紹介に留まらない、戦略的な提案が期待できます。

CBRE

シービーアールイー(CBRE)は、世界最大級の事業用不動産サービス会社です。物流施設部門にも非常に強く、国内外の荷主企業や投資家に対して、市場調査、物件の仲介、プロパティマネジメントなど幅広いサービスを提供しています。定期的に発表される「ジャパン ロジスティクス マーケットビュー」などの市場レポートは、各エリアの賃料相場、空室率、新規供給の見通しなどを詳細に分析しており、マクロな市場動向を把握する上で非常に信頼性の高い情報源となります。専門家による客観的なデータに基づいたアドバイスを受けたい場合に最適です。

(参照:シービーアールイー株式会社 公式サイト)

プロロジス

プロロジスは、物流不動産の開発・所有・運営を手がける世界的なリーディングカンパニーです。自社で開発した「プロロジスパーク」というブランドの先進的物流施設を全国で展開しています。同社のウェブサイトでは、自社が保有する物件の空き情報などを検索できます。デベロッパー(開発業者)であるため、物件の構造や設備に関する深い知見を持っており、直接相談することで、自社の事業に最適なスペックの物件提案を受けられる可能性があります。

(参照:プロロジス 公式サイト)

これらの専門業者に相談するメリットは、市場全体の動向を踏まえた上で、自社の事業戦略に最適な立地やスペックを提案してもらえる点にあります。また、多くの物件情報を持っているため、複数の選択肢の中から比較検討でき、貸主との賃料交渉などにおいても強力なサポートが期待できます。

これらの方法を組み合わせ、まずはポータルサイトで広く情報を集めて相場観を掴み、次に地域の不動産会社や専門業者に具体的な相談を持ちかけるというステップを踏むことで、効率的かつ効果的に貸倉庫探しを進めることができるでしょう。

貸倉庫の費用を安く抑えるためのポイント

貸倉庫の賃料や関連費用は、事業の固定費として大きな割合を占めます。そのため、少しでも費用を抑えることは、利益率の向上に直結します。ここでは、貸倉庫にかかるトータルコストを安く抑えるための、5つの実践的なポイントを紹介します。

条件の優先順位を決める

費用を抑えるための最も重要な第一歩は、自社が倉庫に求める条件に優先順位をつけることです。立地、広さ、築年数、設備など、全ての条件で100点満点の完璧な物件を探そうとすると、当然ながら費用は高くなります。

「絶対に譲れない条件」と「できれば満たしたいが、妥協も可能な条件」を明確にリストアップしてみましょう。

- 絶対に譲れない条件(Must): 事業運営に不可欠な要素。

- 例:医薬品を扱うため、定温管理ができる空調設備は必須。

- 例:メインの配送先が都内であるため、〇〇ICから15分以内の立地。

- 例:重量物を扱うため、床荷重は2.0t/㎡以上が必要。

- 妥協可能な条件(Want): あると嬉しいが、代替案や工夫でカバーできる要素。

- 例:築年数は新しい方が良いが、リフォーム済みで清潔なら築20年でも可。

- 例:事務所は併設されていると便利だが、近くに別途借りても良い。

- 例:天井高は高い方が理想だが、現在の荷量なら5.5mでも対応可能。

このように優先順位を整理することで、探すべき物件の範囲が明確になり、予算内で最適な選択肢を見つけやすくなります。「全てを満たす高額な物件」ではなく、「自社の事業の根幹を満たす、コストパフォーマンスの高い物件」を探すという視点に切り替えることが、コスト削減の鍵です。

都心部から離れた郊外の物件を検討する

立地は賃料に最も大きく影響する要素です。もし、ラストワンマイル配送のように都心部への近さが絶対条件でないのなら、検討エリアを少し郊外に広げるだけで、賃料を大幅に抑えられる可能性があります。

例えば、「首都高速の出入口まで10分圏内」という条件を「圏央道のICまで10分圏内」に広げるだけで、坪単価が数千円単位で変わることも珍しくありません。もちろん、郊外になることで輸送距離が延び、燃料費や人件費といった輸送コストは増加します。しかし、その輸送コストの増加分を、月々の賃料の削減分が上回るのであれば、トータルコストでは郊外の物件の方が有利になります。

賃料と輸送コストのトレードオフをシミュレーションし、自社の物流網全体で最適なバランスの立地を見つけることが重要です。

築年数が古い物件も視野に入れる

新築や築浅の物件は魅力的ですが、賃料は高めに設定されています。コストを抑えたい場合、あえて築年数が経過した物件(築古物件)も選択肢に入れてみることをお勧めします。

築古物件は、賃料が周辺相場よりも安く設定されていることが最大のメリットです。もちろん、設備の旧式化、断熱性の低さ、雨漏りのリスクといったデメリットも考慮する必要があります。しかし、近年では古い倉庫を現代のニーズに合わせてリノベーションした物件も増えています。外壁や屋根を修繕し、LED照明や最新の空調を導入しているなど、築年数は古くても、快適かつ効率的に使用できる物件も少なくありません。

内見の際に建物の状態をしっかりと確認し、必要な修繕や改修について貸主と相談できる場合もあります。表面的な新しさだけでなく、実用性とコストのバランスで判断しましょう。

複数の物件を比較して相見積もりを取る

一つの物件だけを見て即決するのは避けましょう。必ず複数の候補物件をリストアップし、それぞれの条件と総コストを比較検討することが鉄則です。不動産会社にも、一社だけでなく複数の会社に相談し、それぞれから提案を受けるのが理想です。

これを「相見積もり」の状態にすることで、各不動産会社もより良い条件の物件を提示しようと努力してくれます。また、複数の物件の賃料や初期費用を比較することで、提示されている価格が妥当な相場内にあるのか、それとも割高なのかを客観的に判断する材料になります。手間はかかりますが、このプロセスを丁寧に行うことが、結果的に大きなコスト削減につながります。

賃料交渉を行う

提示された賃料は、必ずしも最終決定額ではありません。特に事業用物件の賃貸では、条件次第で賃料交渉に応じてもらえる可能性があります。もちろん、無理な要求は禁物ですが、貸主側のメリットを提示しながら、誠実に交渉してみる価値は十分にあります。

長期契約を提示する

貸主にとって最大の関心事の一つは、空室期間をなくし、安定した賃料収入を得ることです。そこで、「5年以上の長期で契約したい」といったように、長期契約を約束することを交渉材料に、賃料の減額を打診する方法があります。貸主にとっては、長期にわたる安定したテナントを確保できるメリットがあるため、交渉に応じやすくなります。

フリーレントを交渉する

フリーレントとは、入居後、一定期間の賃料が無料になる契約のことです。「フリーレント1ヶ月」であれば、最初の1ヶ月分の賃料がかかりません。これは、移転に伴う内装工事や荷物の搬入期間中の賃料負担を軽減するのに非常に有効です。

月々の賃料の値下げは難しくても、初期費用を抑える形でのフリーレントであれば、貸主も比較的応じやすい傾向があります。特に、空室期間が長引いている物件などでは、有効な交渉術となります。

閑散期を狙う

不動産業界には、繁忙期と閑散期があります。企業の移転が集中する年度末(1月~3月)は繁忙期にあたり、物件の競争率が高く、交渉も難しくなります。一方で、繁忙期を過ぎた4月以降、特に夏場(6月~8月)は比較的動きが少なくなる閑散期にあたります。この時期は、貸主側も空室を埋めるために、賃料交渉やフリーレントなどの条件交渉に柔軟に応じてくれる可能性が高まります。急ぎでなければ、この時期を狙って物件探しや交渉を進めるのも一つの戦略です。

これらのポイントを組み合わせることで、単に安い物件を探すのではなく、戦略的に費用をコントロールし、自社の事業にとって最適なコストパフォーマンスを実現することが可能になります。

まとめ

本記事では、貸倉庫の賃料相場と坪単価の考え方をはじめ、賃料を決定づける多様な要素、契約にかかる諸費用、そしてコストを抑えるための具体的なポイントまで、幅広く解説してきました。

貸倉庫選びは、単に「商品を置くスペース」を確保する作業ではありません。それは、企業の物流戦略、ひいては事業全体の競争力を左右する重要な経営判断です。賃料の基本である「坪単価」を正しく理解し、エリアごとの相場観を掴んだ上で、自社のビジネスにとって本当に必要な条件を見極めることが成功の第一歩となります。

改めて、貸倉庫の賃料が決まる主な要素を振り返ってみましょう。

- 立地・エリア: 高速ICへのアクセスや都心からの距離が輸送効率とコストに直結する。

- 広さ・坪数: 事業規模に合った適切な面積を選ぶことが無駄なコストを省く。

- 築年数・構造: 新しさとコスト、耐久性のバランスを考慮する。

- 建物スペック: 天井高、床荷重、耐震性などが保管・作業効率を決定する。

- 階数: 1階か上層階かで、荷役効率と賃料が大きく変わる。

- 設備: 空調、搬送機、バースなどの有無が、対応できる業務の幅と賃料に影響する。

- 契約形態: 普通借家か定期借家かで、契約の安定性が異なる。

これらの要素に、自社の事業内容を照らし合わせ、「何が絶対に必要で、何なら妥協できるか」という優先順位を明確にすることが、最適な物件選びの羅針盤となります。

また、月々の賃料だけでなく、契約時の保証金や仲介手数料といった初期費用、そして毎月の共益費や水道光熱費などのランニングコストを含めた「トータルコスト」で資金計画を立てることが不可欠です。

貸倉庫探しは、専門のポータルサイトでの情報収集から始まり、地域の不動産会社や専門コンサルタントへの相談へと進めることで、より質の高い情報を得られます。そして最終的には、複数の物件を比較検討し、長期契約やフリーレントといったカードを使いながら、粘り強く賃料交渉に臨む姿勢も大切です。

この記事が、皆様の貸倉庫探しの一助となり、事業の成長と発展に貢献できる最適なパートナー(物件)との出会いにつながることを願っています。まずは自社の物流ニーズを整理し、賢い倉庫選びの一歩を踏み出してみましょう。