製造業や建設業、重量物を取り扱う物流業など、特定の業界において事業運営の要となるのが「クレーン付き貸倉庫」です。一般的な倉庫とは一線を画し、重量物の搬入・搬出、保管、移動を劇的に効率化するクレーン設備を備えています。しかし、その特殊性から物件数が限られ、探し方や契約には専門的な知識が求められます。

この記事では、クレーン付き貸倉庫の基本的な知識から、設置されているクレーンの種類、メリット・デメリット、そして最も重要な物件の探し方と契約前の注意点まで、網羅的に解説します。さらに、クレーン操作に不可欠な資格についても詳しく説明し、安全な事業運営をサポートします。自社の事業に最適なクレーン付き貸倉庫を見つけ、ビジネスを加速させるための一助となれば幸いです。

目次

クレーン付き貸倉庫とは?

クレーン付き貸倉庫とは、その名の通り、倉庫や工場の建屋内に、重量物を吊り上げて水平移動させるための荷役設備である「クレーン」が予め設置されている賃貸物件のことを指します。単なる保管スペースを提供する一般的な貸倉庫とは異なり、重量物の荷役作業を安全かつ効率的に行うためのインフラが整っている点が最大の特徴です。

主に、鉄鋼製品、機械部品、建設資材、コンクリート製品、大型金型など、人力や一般的なフォークリフトでは取り扱いが困難な、重量物や長尺物を日常的に扱う業種で利用されます。例えば、以下のようなシーンでその真価を発揮します。

- 製造業: トラックで搬入された重い原材料(鋼板、丸棒など)を荷下ろしし、加工機械のそばまで移動させる。完成した重量製品を検査エリアや出荷場へ運ぶ。

- 建設・資材業: プレキャストコンクリート部材や鉄骨、木材といった長尺の建設資材をストックヤードで整理・保管し、トラックへ積み込む。

- レンタル業: 建設機械やイベント用の大型機材などを、メンテナンスエリアと保管エリア間で移動させる。

- リサイクル業: プレスされた金属スクラップの塊などを、種類ごとに分別・集積する。

これらの作業を人力で行うことは非現実的であり、フォークリフトを使ったとしても、吊り上げ能力や小回りの利きやすさには限界があります。特に、倉庫内の限られたスペースで、精密な位置決めをしながら数十トンにも及ぶ対象物を動かす場合、クレーンの存在は不可欠です。

一般的な倉庫との違いは、クレーンの有無だけではありません。クレーンを設置するためには、建物の構造自体が堅牢である必要があります。例えば、天井クレーンを設置する場合、クレーン本体と吊り荷の合計荷重に耐えられるだけの強度を持つ柱や梁(はり)、そして走行レールを支えるためのランウェイガーダーと呼ばれる専用の梁が必要になります。また、吊り上げた荷物とクレーン本体が他の設備や保管物と干渉しないよう、一般的な倉庫よりも天井高が十分に確保されているのが通常です。床の耐荷重も、重量物を直接置くことを想定し、高く設定されています。

近年、労働人口の減少や高齢化が進む中で、作業の省人化・省力化はあらゆる業界で喫緊の課題となっています。クレーン付き貸倉庫は、こうした社会的な背景も相まって、その重要性を増しています。従業員の身体的負担を大幅に軽減し、腰痛などの労働災害リスクを低減させることは、安全な職場環境の構築と人材の定着に直結します。

一方で、その専門性の高さから、クレーン付き貸倉庫の物件数は一般的な倉庫に比べて圧倒的に少なく、供給が限られているのが実情です。そのため、自社の事業計画に合わせて適切なタイミングで物件を確保するには、早い段階からの情報収集と計画的な行動が求められます。

要約すると、クレーン付き貸倉庫は、単なる「モノを置く場所」ではなく、重量物の荷役という特定の業務プロセスを効率化・安全化するための「生産設備」としての側面を強く持つ賃貸物件であると言えます。その導入は、企業の生産性向上、コスト削減、そして従業員の安全確保に大きく貢献する重要な経営判断の一つとなります。

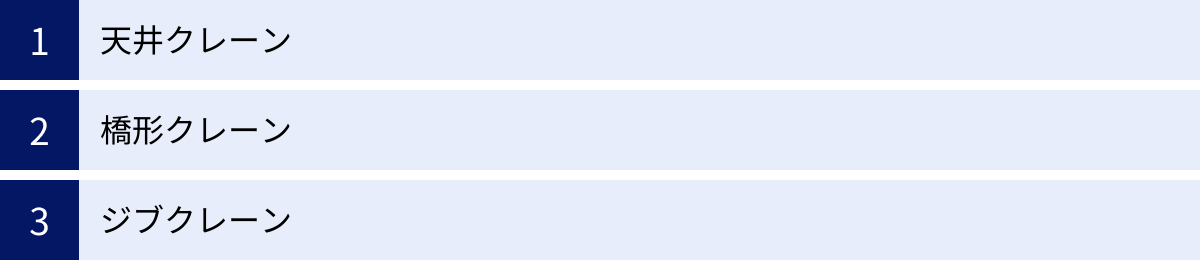

貸倉庫に設置されるクレーンの主な種類

クレーン付き貸倉庫を選ぶ際、最も重要な要素の一つが、設置されているクレーンの種類です。クレーンの種類によって、作業可能な範囲、得意な作業、そして倉庫全体の使い勝手が大きく変わるため、自社の業務内容と照らし合わせて最適なタイプを選ぶ必要があります。ここでは、貸倉庫でよく見られる代表的な3種類のクレーンについて、その構造、特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

天井クレーン

天井クレーンは、倉庫や工場の建屋の両側の壁に沿って設置された走行レール(ランウェイ)の上を、クレーン本体(ガーダと呼ばれる橋のような構造物)が走行するタイプのクレーンです。ガーダ上をホイスト(巻上機)やクラブトロリが横行し、荷物を吊り上げて前後・左右・上下の三次元的な移動を可能にします。貸倉庫に設置されているクレーンとしては、最も一般的でポピュラーなタイプです。

| 種類 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| ホイスト式天井クレーン | ガーダの下に電気ホイストを懸垂させた、比較的軽量な構造。 | 定格荷重が比較的小さい(0.5t〜10t程度)場合に多く用いられ、一般的な機械工場や倉庫での荷役作業に適している。 |

| クラブトロリ式天井クレーン | ガーダの上に、巻上装置と横行装置を一体化したクラブトロリが乗っている構造。 | ホイスト式よりも大型で、高荷重(数十t〜百t以上)に対応可能。製鉄所や造船所など、極めて重いものを取り扱う場所で使われる。 |

【メリット】

- 空間の有効活用: 床面にはレールなどの障害物がないため、倉庫内のスペースを最大限に有効活用できます。フォークリフトの走行や作業動線の確保が容易になります。

- 広範囲な作業エリア: 建屋の長手方向に敷設されたレールに沿って走行するため、倉庫内のほぼ全域をカバーすることが可能です。これにより、荷受けエリアから保管エリア、加工エリア、出荷エリアまで、一貫した荷役作業が実現します。

- 高い安全性と安定性: 建物の躯体にしっかりと固定されているため、走行や吊り上げ時の安定性が非常に高いのが特徴です。

【デメリット】

- 建物の構造への依存: 建物の柱や梁に直接荷重がかかるため、クレーンの設置には十分な強度を持った建屋構造が必須となります。後からより大型のクレーンに変更することは困難です。

- 屋外作業への非対応: 基本的に建屋内での作業を前提としているため、倉庫の外にあるヤードへの荷物の移動などには対応できません。

- 設置コスト: 設置には大規模な工事が必要であり、コストが高くなります。これは賃料に反映されるため、一般的な倉庫よりも高額になる一因です。

【具体的な活用シナリオ】

鉄鋼加工業を営む企業が、天井クレーン付きの倉庫を借りるケースを想定してみましょう。大型トラックで搬入された長さ6メートルの鋼材の束(重量3トン)を、倉庫入口で天井クレーンを使って吊り上げ、そのまま倉庫奥の切断機の前までスムーズに移動させます。切断加工後、指定の長さに切り分けられた鋼材を、今度は出荷エリアまで運び、トラックに積み込む。こうした一連の作業が、フォークリフトや複数の作業員の手を借りることなく、一人のオペレーターによって安全かつ迅速に行えるようになります。

橋形クレーン

橋形クレーンは、門型クレーンとも呼ばれ、ガーダの両端に脚が付いており、地面に敷設されたレール上を走行するタイプのクレーンです。ちょうど、橋がレールの上を移動するような形に見えることからこの名が付きました。主に、屋外の資材置場(ストックヤード)や、建屋のスパン(柱間)が非常に広い場合、あるいは建屋をまたいで作業する必要がある場合などに用いられます。貸倉庫の物件としては、屋外ヤードが併設されている場合に稀に見られるタイプです。

【メリット】

- 屋外作業に最適: 地上にレールを敷設するため、屋根のない屋外での作業に非常に強いです。雨風にさらされる環境を想定した設計になっています。

- 超重量物への対応: 建物の構造に依存しないため、非常に頑丈な構造にすることができ、コンテナや巨大な構造物など、数十トンから数百トンクラスの超重量物の荷役も可能です。

- 広い敷地での活用: 広大な敷地を持つ資材置場や港湾などで、効率的な荷役を実現します。

【デメリット】

- 走行範囲の制限: 地上のレール上しか移動できないため、作業範囲がレールに沿った直線的なエリアに限定されます。

- 設置スペース: レールを敷設するための広い敷地が必要となり、床面にレールという障害物ができるため、車両の通行などに制約が出ることがあります。

- 物件の希少性: 貸倉庫の設備としては非常に珍しく、見つけるのは困難です。

【具体的な活用シナリオ】

プレキャストコンクリート製品を製造・販売する企業が、広大な屋外ヤード付きの貸倉庫を借りるケース。工場で製造された様々な形状のコンクリートブロックを、橋形クレーンを使って種類ごと、出荷先ごとに整理してヤードに並べていきます。出荷時には、指定の製品を吊り上げて大型トレーラーの荷台に直接積み込みます。広大なヤード内をフォークリフトで走り回るよりも、はるかに効率的で安全な作業が可能です。

ジブクレーン

ジブクレーンは、柱や壁に設置された腕(ジブ)が旋回し、その腕に沿ってホイストが移動することで荷物を吊り上げるタイプのクレーンです。天井クレーンが倉庫全体をカバーするのに対し、ジブクレーンは特定の作業場所を局所的にカバーするのに適しています。いわば、荷役作業における「サブ」や「アシスト」的な役割を担うことが多いクレーンです。

【種類】

- ポスト形(テルハ形): 床に立てたマスト(柱)を中心に、ジブが旋回するタイプ。360度近い旋回が可能で、比較的広い範囲をカバーできます。

- 壁掛形: 建物の柱や壁に取り付けられたタイプ。省スペースで設置できますが、旋回角度は180度程度に制限されます。

【メリット】

- 省スペース: 天井クレーンのように大掛かりな設備が不要で、比較的小さなスペースにも設置できます。

- 局所作業の効率化: 特定の工作機械への金型の着脱や、部品の取り付け・取り外しなど、定位置で行う反復的な荷役作業の効率を劇的に向上させます。

- 低コスト: 他のクレーンに比べて設置コストが安価です。

【デメリット】

- 作業範囲の限定: ジブの長さと旋回角度によって決まる円弧状の範囲でしか作業ができません。倉庫内の広範囲な移動には不向きです。

- 吊り上げ能力: 一般的に、天井クレーンほどの高荷重には対応できません。

【具体的な活用シナリオ】

金型を使用するプレス工場が、作業効率向上のためにジブクレーンが設置された区画を借りるケース。重量が500kgある金型を、保管棚からプレス機の直前まで天井クレーンで運びます。その後、プレス機への精密な位置合わせと設置作業を、その場に設置されたジブクレーンで行います。これにより、大型の天井クレーンを長時間占有することなく、安全かつ繊細な作業が可能になり、工場全体の生産性が向上します。

このように、クレーンの種類ごとに得意なこと、不得意なことがあります。自社が行いたい作業は何か、どの範囲で、どれくらいの重さのものを、どれくらいの頻度で動かすのかを明確にし、それに最適なクレーンが設置された倉庫を選ぶことが、クレーン付き貸倉庫探しの第一歩となります。

クレーン付き貸倉庫を借りるメリット

クレーン付き貸倉庫の導入は、初期投資なしで重量物荷役のインフラを手に入れられる、極めて有効な選択肢です。そのメリットは多岐にわたりますが、特に「作業効率の向上」と「安全性の確保」という2つの側面で、事業に大きなプラスの効果をもたらします。

作業効率が大幅に向上する

クレーンを導入する最大のメリットは、人力やフォークリフトでは達成不可能なレベルでの作業効率化です。これは、単に「作業が楽になる」というレベルの話ではなく、企業の生産性や競争力に直結する重要な要素です。

まず、荷役時間が劇的に短縮されます。例えば、重量5トンの機械部品をトラックから荷下ろしする作業を考えてみましょう。もしクレーンがなければ、複数の作業員が玉掛け(荷物にワイヤーなどを掛ける作業)を行い、大型のフォークリフトを使って慎重に作業を進める必要があります。周囲の安全確認や連携にも時間がかかり、一回の荷下ろしに20〜30分を要することも珍しくありません。しかし、天井クレーンがあれば、オペレーター1名と玉掛け作業員1名の計2名で、わずか5分程度で安全に作業を完了できます。

この時間短縮は、1日単位、1ヶ月単位で見ると膨大な工数削減につながります。荷役作業にかかっていた時間を、本来の業務である製造、加工、検品といった付加価値を生む作業に振り分けることができます。結果として、製品のリードタイム短縮や、単位時間あたりの生産量向上に直結します。

さらに、クレーンは倉庫内の空間利用効率も高めます。天井クレーンの場合、床面には障害物がないため、通路や保管レイアウトの自由度が高まります。フォークリフトが旋回するための広いスペースを確保する必要がなくなり、その分を保管スペースとして有効活用できます。また、人力では不可能な高さまで荷物を積み上げることができるため、垂直方向の空間も最大限に活用でき、坪単価あたりの保管効率が向上します。

荷役作業の効率化は、物流コストの削減にも貢献します。トラックの待機時間が短縮されることで、ドライバーの負担が減り、運送会社との関係も良好になります。1日に受け入れ・出荷できるトラックの台数が増えれば、物流全体の回転率が上がり、ビジネスチャンスの拡大にもつながるでしょう。

このように、クレーンの導入は、「時間」「空間」「コスト」の3つの側面から、事業全体のワークフローを最適化し、生産性を飛躍的に高める強力な武器となります。

従業員の負担を減らし安全性を確保できる

事業の継続的な成長にとって、従業員が安全かつ健康に働ける環境を整備することは、経営者の最も重要な責務の一つです。特に重量物を取り扱う現場では、労働災害のリスクが常に付きまといます。クレーン付き貸倉庫は、この労働安全衛生の課題を解決する上で、極めて効果的なソリューションです。

最大の効果は、重量物の手持ち運搬に起因する労働災害の抜本的な防止です。厚生労働省の統計でも、製造業や運輸業における労働災害の原因として「重量物取り扱い」は常に上位に挙げられており、特に腰痛は多くの作業者を悩ませる職業病となっています。クレーンを使用することで、こうした人力での運搬作業そのものをなくし、従業員の身体にかかる負担をゼロに近づけることができます。これは、従業員の健康を守るだけでなく、労災による人材の離脱や、それに伴う生産性の低下、企業のイメージダウンといったリスクを回避することにもつながります。

また、クレーンによる機械化は、荷物の落下や荷崩れ、作業者との接触といった重大事故のリスクを大幅に低減します。複数の作業員が連携して不安定な荷物を運ぶような危険な作業は、クレーンを使えば、定められた手順に従って遠隔から安全に操作できます。これにより、「重いものを落としてしまったらどうしよう」といった作業者の心理的なプレッシャーも軽減され、安心して業務に集中できる環境が生まれます。

さらに、安全な職場環境は、人材の確保と定着という面でも大きなメリットをもたらします。過酷な肉体労働が敬遠される現代において、「安全で、身体的負担の少ない職場」は、求職者にとって大きな魅力となります。特に、これまで重量物の取り扱いが困難であった女性や高齢の従業員も、クレーン操作というスキルを身につけることで、第一線で活躍できる可能性が広がります。多様な人材が活躍できる職場は、組織全体の活性化にもつながり、長期的な視点での企業競争力を高める上で不可欠です。

このように、クレーン付き貸倉庫を借りることは、単なる設備投資ではなく、企業の最も重要な資産である「人」への投資でもあります。従業員の安全と健康を守り、働きがいのある職場を提供することは、結果として企業の持続的な成長を支える強固な基盤となるのです。

クレーン付き貸倉庫を借りるデメリット

クレーン付き貸倉庫は多くのメリットを提供する一方で、その特殊性ゆえのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解しておくことは、現実的な事業計画を立て、後々のミスマッチを防ぐために非常に重要です。主なデメリットとして、「物件数の少なさ」と「賃料の高さ」が挙げられます。

物件数が少なく見つけにくい

クレーン付き貸倉庫を探し始めて、多くの人が最初に直面する壁が、「そもそも物件が全然見つからない」という問題です。一般的な貸倉庫や貸事務所に比べて、クレーン付き物件の市場流通量は圧倒的に少ないのが現実です。

この希少性には、いくつかの理由があります。

第一に、貸主側の初期投資が大きいことです。クレーン本体の価格はもちろん、それを設置するための建物の設計・建設には多額のコストがかかります。クレーンの荷重に耐えるための基礎強化、頑丈な柱や梁の設置、ランウェイガーダーの敷設など、通常の倉庫建設とは比較にならないほどの投資が必要です。そのため、貸主としても、よほど長期安定的な需要が見込めない限り、積極的にクレーン付き倉庫を建設しにくいという事情があります。

第二に、需要が特定の業種に限定されることです。前述の通り、クレーンを必要とするのは鉄鋼、機械、建設資材といった一部の業種に限られます。汎用性の高い一般的な倉庫と異なり、借り手のターゲットが狭いため、一度空室になると次の借り手を見つけるのが難しいというリスクを貸主は抱えています。

第三に、一度入居すると長期間利用される傾向があることです。クレーンを必要とする企業は、その設備を事業の中核として利用するため、頻繁に移転することはありません。生産ラインや在庫管理システムをその倉庫に合わせて構築している場合も多く、移転は大きな負担となります。そのため、優良なクレーン付き物件は市場に空きとして出てくること自体が稀で、水面下で次の借り手が決まってしまう(非公開で取引される)ケースも少なくありません。

こうした理由から、いざ自社の事業拡大や移転のためにクレーン付き倉庫を探そうとしても、希望するエリアやスペック(クレーンの吊り上げ荷重など)に合致する物件が、都合よく空いていることは稀です。物件探しには数ヶ月から1年以上かかることも覚悟する必要があり、事業計画には物件探索のための十分な期間を盛り込んでおくことが不可欠です。

一般的な倉庫より賃料が高い傾向にある

希少性と並ぶもう一つの大きなデメリットが、賃料の高さです。同じエリア、同じ延床面積の一般的な倉庫と比較した場合、クレーン付き貸倉庫の賃料は、おおむね1.2倍から2倍、あるいはそれ以上になることも珍しくありません。

賃料が高くなる主な要因は以下の通りです。

- 設備投資コストの回収: 貸主が投じたクレーン本体や関連工事の費用が、月々の賃料に上乗せして回収されます。これは、家具付きの賃貸マンションの家賃が、家具なしの物件より高くなるのと同じ理屈です。

- メンテナンスコストの転嫁: クレーンは、労働安全衛生法で定められた定期的な自主検査(年次・月次)が義務付けられています。これらの法定点検費用や、経年劣化に伴う部品交換、修繕といった維持管理コストも、賃料に含まれているのが一般的です。

- 建物自体のスペックの高さ: クレーンを設置できる建物は、前述の通り、構造的に堅牢で天井高も必要です。建物自体のグレードが高いため、建築コストが嵩み、それが賃料に反映されます。

- 希少価値(プレミアム): 需要に対して供給が少ないため、市場原理として価格(賃料)が高めに設定されやすい傾向があります。特に、人気エリアや高スペック(高荷重)のクレーンを備えた物件は、強気の賃料設定がなされることがあります。

この高い賃料は、企業のキャッシュフローを圧迫する要因となり得ます。そのため、契約前には慎重な費用対効果の検証が不可欠です。「高い賃料を支払ってでも、クレーン導入による作業効率化や人件費削減、安全性向上といったメリットがそれを上回るのか?」を具体的にシミュレーションする必要があります。

例えば、「クレーン導入によって荷役作業員を2名削減でき、その人件費が月額80万円浮く。一方、クレーン付き倉庫の賃料は、現在の倉庫より月額50万円高い。差し引き30万円のコスト削減効果がある」といったように、定量的な分析を行うことが重要です。この分析なくして、ただ「便利だから」という理由だけで契約してしまうと、後々、経営の重荷になりかねません。クレーン付き倉庫は「消費」ではなく「投資」であると捉え、その投資対効果(ROI)を冷静に見極める視点が求められます。

クレーン付き貸倉庫の探し方

クレーン付き貸倉庫という希少な物件を効率的に見つけ出すためには、適切な探し方を知っておくことが重要です。やみくもに探しても時間ばかりが過ぎてしまう可能性があります。主な探し方として、「専門の不動産情報サイトの活用」と「事業用不動産に強い不動産会社への相談」の2つのアプローチがあります。それぞれに特徴があるため、両方を並行して進めるのが最も効果的です。

貸倉庫専門の不動産情報サイトで探す

インターネットが普及した現在、物件探しの第一歩として最も手軽なのが、貸倉庫や貸工場を専門に扱う不動産情報サイトを利用する方法です。

【メリット】

- 網羅性: 複数の不動産会社が物件情報を掲載しているため、幅広いエリアの多様な物件を一度に閲覧、比較検討できます。

- 手軽さ: 時間や場所を選ばず、24時間いつでもパソコンやスマートフォンから物件情報を検索できます。

- 絞り込み検索: 多くのサイトでは、「クレーン付き」という条件で絞り込み検索が可能です。さらに、「クレーン 2.8t」「クレーン 5t」といったように、希望するクレーンの吊り上げ荷重(定格荷重)をキーワードに追加して検索することで、より希望に近い物件を効率的に見つけ出せます。

【具体的な探し方】

- 「貸倉庫 クレーン 〇〇市」や「貸工場 天井クレーン付き」といったキーワードで検索エンジンを使い、専門サイトを見つけます。

- サイト内の検索機能で、希望のエリア、面積、賃料といった基本条件を入力します。

- 「こだわり条件」や「設備」の項目で「クレーン付き」にチェックを入れます。該当する項目がなければ、フリーワード検索欄に「クレーン」と入力します。

- ヒットした物件一覧から、写真や図面、スペック(クレーンの定格荷重、揚程など)を確認し、気になる物件をリストアップします。

【注意点】

- 情報の鮮度: 物件情報は常に最新とは限りません。好条件の物件はすぐに契約済みとなってしまうため、掲載されていても既に募集が終了している場合があります。

- 情報の粒度: Webサイトに掲載されている情報は限定的です。クレーンの詳細なメンテナンス履歴や、過去の修繕記録、法定点検の実施状況といった、契約判断に不可欠な重要情報までは掲載されていないことがほとんどです。

- 非公開物件の存在: 前述の通り、条件の良いクレーン付き物件は、市場に出回る前に水面下で取引されることが少なくありません。Webサイトに掲載されているのは、市場全体の物件の一部であると認識しておく必要があります。

したがって、不動産情報サイトは、あくまで相場観を掴んだり、情報収集のきっかけとしたりするためのツールと位置づけ、気になる物件が見つかったら、躊躇せずにすぐに掲載元の不動産会社へ問い合わせて、最新の状況を確認することが重要です。

事業用不動産に強い不動産会社に相談する

より確実かつ効率的に理想の物件を見つけるためには、倉庫や工場といった事業用不動産を専門に扱う、経験豊富な不動産会社に直接相談することが最善の策と言えます。

【メリット】

- 非公開物件の情報: 事業用専門の不動産会社は、独自のネットワークを持っています。貸主から直接売却や賃貸の相談を受け、Webサイトには掲載しない「非公開物件」や「未公開物件」の情報を多数保有している可能性があります。特に希少なクレーン付き物件は、こうした非公開情報の中に埋もれていることが多いです。

- 専門的なアドバイス: 経験豊富な担当者は、クレーンの種類やスペック、関連法規に関する専門知識を持っています。こちらの事業内容や希望条件をヒアリングした上で、「その作業なら天井クレーンよりジブクレーンの方が良いかもしれません」「希望エリアでは2.8tクレーン付きが主流ですよ」といった、プロならではの的確なアドバイスを提供してくれます。

- 条件交渉の代行: 賃料や契約期間、修繕に関する特約など、貸主との間で発生する煩雑な条件交渉を代行してくれます。専門家の視点から、借主にとって不利にならないような契約内容になるようサポートしてくれるため、安心して任せることができます。

- 時間と手間の削減: 自社で一つひとつ物件を探し、問い合わせる手間が省けます。希望条件を一度伝えれば、不動産会社が条件に合う物件をリストアップし、内見の手配まで一括して行ってくれるため、本来の業務に集中できます。

【不動産会社の選び方】

- 実績: 企業のウェブサイトで、倉庫や工場の仲介実績が豊富かどうかを確認します。特にクレーン付き物件の取り扱い事例が掲載されていれば、有力な候補となります。

- 専門性: 問い合わせの際に、担当者がクレーンに関する質問(例:「年次点検の記録は見られますか?」など)に的確に答えられるか、知識レベルを見極めます。

- 地域密着度: 希望するエリアの物件情報に精通している、地域に根差した不動産会社も強力なパートナーになります。

不動産会社に相談する際は、「どのような荷物を」「どれくらいの重さで」「どの範囲を」「どのような頻度で」動かしたいのか、自社の要求をできるだけ具体的に伝えることが、最適な物件提案を受けるための鍵となります。信頼できる不動産会社をパートナーにすることが、クレーン付き貸倉庫探しの成功への一番の近道です。

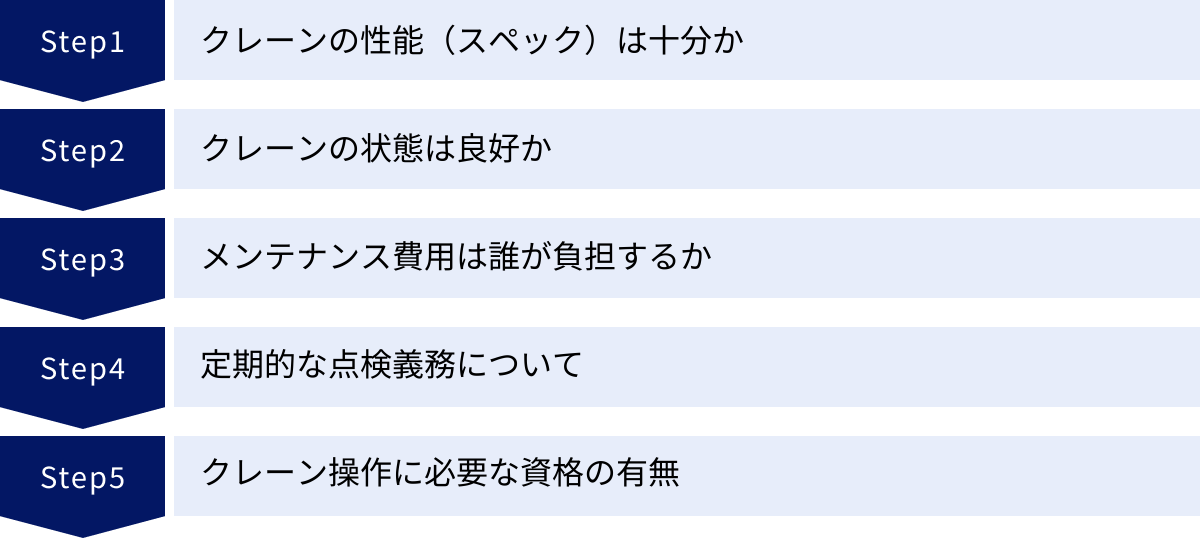

契約前に必ず確認すべき5つの注意点

希望に近いクレーン付き貸倉庫が見つかったとしても、すぐに契約に進むのは禁物です。クレーンという特殊な設備が関わるからこそ、契約後に「こんなはずではなかった」というトラブルに陥らないために、内見時や契約交渉の段階で必ず確認しておくべき重要なポイントが5つあります。これらを怠ると、事業運営に支障をきたすだけでなく、予期せぬ費用の発生や法的なリスクを負うことにもなりかねません。

① クレーンの性能(スペック)は十分か

まず最も基本的なこととして、設置されているクレーンの性能(スペック)が、自社の業務内容に対して十分であるかを徹底的に確認する必要があります。図面や書類上のスペックだけでなく、実際の作業をシミュレーションしながらチェックすることが重要です。

| 確認すべきスペック | チェックポイント |

|---|---|

| 定格荷重(吊り上げ荷重) | 自社で取り扱う最も重い荷物の重量を、安全に吊り上げられるか。必ず余裕を持たせること。例えば、最大5トンの荷物を扱うなら、5トンぴったりのクレーンではなく、7.5トンや10トンといった、ワンランク上のスペックを選ぶのが賢明です。 |

| 揚程(リフト) | 荷物を吊り上げられる最大の高さです。トラックの荷台の高さ、倉庫内に設置する保管棚の高さなどを考慮し、荷物がそれらの上を十分に通過できる高さが確保されているかを確認します。 |

| スパンと走行距離 | 天井クレーンの場合、スパンはクレーンが左右に移動できる幅、走行距離は建屋の端から端まで移動できる長さです。倉庫内の作業エリア全体をカバーできるか、レイアウト図と照らし合わせて確認します。 |

| 各種速度 | 巻上げ/巻下げ速度、横行速度、走行速度が、自社の作業ペースに適しているか。特に精密な位置決めが必要な作業では、微速機能の有無も重要なポイントになります。 |

これらのスペックは、クレーンガーダーやホイスト本体に貼られている「クレーン銘板」に記載されています。内見時には必ずこの銘板を確認し、不動産会社から提示された資料と相違がないかをチェックしましょう。

② クレーンの状態は良好か

スペックが十分でも、クレーン本体の状態が悪ければ意味がありません。高額な修理費用が発生したり、最悪の場合は事故につながる恐れもあります。内見時には、必ず貸主(または管理会社)の立ち会いのもと、実際にクレーンを操作させてもらい、五感を使って状態を確認しましょう。

- 動作確認: 巻上げ・巻下げ、横行、走行といった一連の動作を実際に行い、異音や異常な振動、動作の引っかかりや遅延がないかを確認します。リモコンや操作盤のボタンがスムーズに反応するかもチェックします。

- 外観チェック:

- ワイヤーロープ: 素線の断線、摩耗、ねじれ、錆などがないか。

- フック: 亀裂や変形、摩耗がないか。外れ止め装置は正常に機能するか。

- 全体: 塗装の剥がれや錆、オイル漏れの跡がないか。

- メンテナンス履歴の確認: これが最も重要なチェック項目です。これまでの「定期自主検査記録簿」や修理履歴の開示を求めましょう。適切な頻度で専門業者による点検・整備が行われてきたか、大きな修理や部品交換がいつ行われたかを確認することで、そのクレーンの「健康状態」を客観的に把握できます。記録の提示を渋るような場合は、その物件には何かしらの問題がある可能性も考えられます。

③ メンテナンス費用は誰が負担するか

クレーンは使い続ける限り、必ずメンテナンスが必要になります。その費用負担の区分を、契約前に書面で明確にしておくことが、後のトラブルを避けるために不可欠です。

一般的に、費用負担は以下のように区分されることが多いですが、これはあくまで一例であり、必ず賃貸借契約書で確認する必要があります。

- 貸主(オーナー)負担となることが多い費用:

- 法定の定期自主検査(年次・月次)にかかる費用。

- 経年劣化による大規模な修繕や、主要部品(モーター、ワイヤーロープなど)の交換費用(オーバーホールなど)。

- 借主(テナント)負担となることが多い費用:

- オペレーターが行う日常的な点検(始業前点検)にかかる費用や手間。

- 操作ミスや不注意など、借主側の過失によって生じた故障の修理費用。

- グリスやオイルといった消耗品の補充費用(契約内容による)。

契約書の特約事項に、クレーンの修繕に関する負担区分が具体的に明記されているかを必ず確認してください。もし記載が曖昧な場合は、「経年劣化と借主過失の切り分けは誰がどのように判断するのか」「故障発生時の連絡先と対応フローはどうなっているのか」といった点を、契約締結前に貸主側と徹底的に協議し、その内容を覚書などの書面で残しておくことが極めて重要です。

④ 定期的な点検義務について

クレーンの使用にあたっては、労働安全衛生法およびクレーン等安全規則により、設置者(事業者)に定期的な自主検査が厳しく義務付けられています。賃貸物件の場合、通常はクレーンの所有者である貸主が「設置者」として、これらの点検を実施する責任を負います。

- 年次自主検査: 1年以内に1回、定期的に行う詳細な検査。

- 月次自主検査: 1ヶ月以内に1回、定期的に行う簡易的な検査。

契約前には、これらの法定点検が、これまで法令に則って適切に実施されてきたかを、前述の「定期自主検査記録簿」で必ず確認してください。点検が長期間行われていないようなクレーンは、安全上のリスクが非常に高く、論外です。

一方で、その日の作業を開始する前に行う「始業前点検」は、実際にクレーンを使用する事業者、つまり借主の義務となります。ブレーキの効き具合、ワイヤーの状態、操作装置の機能などをチェックするこの点検は、日々の安全を確保する上で欠かせません。点検の方法や記録の付け方について、事前に貸主側と確認しておくとスムーズです。

⑤ クレーン操作に必要な資格の有無

最後に、見落としがちですが非常に重要なのが、そのクレーンを操作するために必要な資格を、自社の従業員が保有しているかという点です。無資格でのクレーン操作は、法令違反(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)となるだけでなく、重大な人身事故を引き起こす原因となります。

クレーン操作に必要な資格は、クレーンの種類と吊り上げ荷重によって細かく定められています。契約しようとしている倉庫のクレーンがどのカテゴリーに該当し、どの資格が必要なのかを正確に把握し、自社の有資格者の状況と照らし合わせる必要があります。もし、必要な資格を持つ従業員がいない場合は、入居までの期間を利用して、資格取得の計画を立てなければなりません。資格の詳細については、次の章で詳しく解説します。

クレーンを操作するために必要な資格

クレーン付き貸倉庫を契約し、安全に事業を運営するためには、クレーンを操作する従業員が法令で定められた適切な資格を保有していることが絶対条件です。無資格運転は、万が一の事故の際に企業の責任が厳しく問われる重大なコンプライアンス違反となります。必要な資格は、クレーンの吊り上げ荷重(定格荷重)と操作方式によって、主に3つのカテゴリーに分類されます。

吊り上げ荷重と必要な資格の対応表

| 吊り上げ荷重(t) | クレーンの種類 | 必要な資格・教育 | 根拠法令 |

| — | — | — | — |

| 5t以上 | すべてのクレーン(天井、橋形、ジブなど) | クレーン・デリック運転士免許(国家資格) | 労働安全衛生法 第61条 |

| 5t以上 | 床上操作式クレーン | 床上操作式クレーン運転技能講習 修了 | 労働安全衛生法 第61条 |

| 5t未満 | すべてのクレーン(天井、橋形、ジブなど) | クレーンの運転の業務に係る特別教育 修了 | 労働安全衛生法 第59条 |

| – | 吊り荷の玉掛け作業(荷重1t以上) | 玉掛け技能講習 修了 | 労働安全衛生法 第61条 |

※上記の表はクレーンの運転に関する資格です。クレーンで荷物を吊るための「玉掛け」作業には、別途「玉掛け技能講習」などの資格が必要です。

クレーン・デリック運転士免許

【対象】

吊り上げ荷重が5トン以上の、すべての種類のクレーン及びデリックを操作する場合に必要となる国家資格です。天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーンはもちろん、建設現場で使われる移動式クレーン(一定の条件を除く)なども含まれ、クレーン操作に関する最上位の資格と位置づけられています。

【種類】

免許には以下の3つの種類があります。

- クレーン・デリック運転士免許(限定なし): すべてのクレーンとデリックを運転できます。

- クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定): デリックを除く、すべてのクレーンを運転できます。

- クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定): 吊り上げ荷重5トン以上の床上運転式クレーン(後述)のみ運転できます。

【取得方法】

全国の安全衛生技術センターで実施される学科試験及び実技試験に合格する必要があります。受験資格には特に制限はありませんが、専門的な知識と高度な運転技術が求められるため、独学での合格は難しく、多くの人が登録教習機関で講習を受けてから試験に臨みます。

【重要性】

大規模な工場や倉庫で、重量のある製品や材料を扱う場合、この免許を持つオペレーターの存在は不可欠です。契約しようとしている倉庫のクレーンの定格荷重が5トン以上である場合は、まずこの免許を持つ従業員がいるかどうかの確認が必須となります。

床上操作式クレーン運転技能講習

【対象】

吊り上げ荷重が5トン以上のクレーンのうち、「床上操作式クレーン」を操作する場合に必要な資格です。床上操作式クレーンとは、オペレーターが床上でクレーンと共に移動しながら、ペンダントスイッチ(クレーンから吊り下がった押しボタン式のスイッチ)で操作するタイプのクレーンを指します。

【取得方法】

都道府県労働局長の登録を受けた教習機関が実施する「床上操作式クレーン運転技能講習」を受講し、最後の修了試験に合格することで取得できます。講習は学科と実技で構成され、通常3日間程度の期間を要します。

【注意点】

よくある誤解として、「5トン未満ならこの資格」と思われがちですが、正しくは「5トン以上」の床上操作式クレーンが対象です。無線(ワイヤレス)で操作するタイプのクレーンは、たとえ5トン以上であってもこの技能講習の対象外となり、上記の「クレーン・デリック運転士免許」が必要となるため注意が必要です。倉庫に設置されたクレーンの操作方法がペンダントスイッチによるものか、無線式かを確認することが重要です。

クレーンの運転の業務に係る特別教育

【対象】

吊り上げ荷重が5トン未満のすべてのクレーンを操作する場合に必要となる安全衛生教育です。免許や技能講習とは異なり、事業者に実施が義務付けられている教育という位置づけになります。比較的小規模な倉庫や工場に設置されている2.8トンクレーンなどが、この対象となる代表例です。

【取得方法】

この特別教育は、法令で定められたカリキュラム(学科および実技)に基づき、事業者が自社で実施するか、または外部の教育機関や団体に委託して行います。多くの安全衛生関連団体や教習機関が、1〜2日程度のコースでこの特別教育を提供しています。

【重要性】

「5トン未満だから資格は不要」と安易に考えてはいけません。たとえ吊り上げ荷重が小さくても、クレーンは重量物を扱う機械であることに変わりはなく、一歩間違えれば重大な事故につながります。労働安全衛生法では、危険または有害な業務に労働者を就かせる場合、事業者が必要な安全衛生教育を行うことを義務付けており、この特別教育の未実施は法令違反となります。たとえ0.5トンの小さなクレーンであっても、操作する従業員全員がこの特別教育を修了している必要があります。

これらの資格は、単に法令を遵守するためだけのものではありません。資格取得の過程で、クレーンの構造、力学、関係法令、そして安全な操作方法に関する正しい知識を体系的に学ぶことができます。それが結果として、事故を未然に防ぎ、従業員と会社の財産を守ることにつながるのです。

まとめ

本記事では、クレーン付き貸倉庫について、その基本的な定義から、設置されているクレーンの種類、メリット・デメリット、そして具体的な探し方と契約前に確認すべき注意点、さらには操作に必要な資格に至るまで、包括的に解説しました。

クレーン付き貸倉庫は、重量物を取り扱う事業者にとって、作業効率の劇的な向上と、従業員の安全確保を実現する、極めて強力なインフラです。人力やフォークリフトによる作業を機械化することで、荷役時間を短縮し、生産性を高め、労働災害のリスクを根本から取り除くことができます。これは、企業の競争力強化と持続的な成長に直結する、価値ある投資と言えるでしょう。

しかしその一方で、物件数が非常に少なく希少であること、そして一般的な倉庫に比べて賃料が高額であるというデメリットも存在します。そのため、物件探しは計画的に、かつ複数のアプローチ(Webサイトと専門の不動産会社)を並行して行う必要があります。

そして、物件が見つかった後が最も重要です。契約を急ぐことなく、以下の5つのポイントを必ず確認してください。

- クレーンの性能(スペック)は自社の要求を満たしているか

- クレーンの状態は良好で、メンテナンスは適切に行われてきたか

- メンテナンス費用の負担区分は契約書で明確になっているか

- 法令で定められた定期点検は確実に実施されているか

- 操作に必要な資格を保有する従業員はいるか

これらの確認を怠ると、契約後に「クレーンが使えない」「予期せぬ修繕費用が発生した」「法令違反を指摘された」といった深刻なトラブルに発展しかねません。

クレーン付き貸倉庫探しは、単なる「場所探し」ではありません。自社の事業内容と将来計画に合致した「生産設備」を選ぶプロセスです。本記事で得た知識を基に、自社のニーズを明確にし、信頼できる不動産のプロフェッショナルをパートナーとして、慎重かつ戦略的に物件選定を進めていきましょう。それが、ビジネスを次のステージへと飛躍させるための、確実な一歩となるはずです。