埼玉県は、首都圏の巨大な消費地へのアクセスに優れ、広域交通網が整備されていることから、日本の物流戦略において極めて重要な拠点と位置づけられています。特に近年、EC市場の拡大や「物流の2024年問題」への対応策として、多くの企業が埼玉エリアに物流拠点を求めており、貸倉庫の需要は高まり続けています。

しかし、一口に「埼玉の貸倉庫」と言っても、その賃料相場はエリアや物件のスペックによって大きく異なります。都心に近い県南エリアと、関越道や東北道が走る県北エリアでは、坪単価に2倍以上の差がつくことも珍しくありません。最適な貸倉庫を見つけるためには、まずこのエリアごとの賃料相場と特徴を正確に把握することが不可欠です。

本記事では、2024年最新のデータに基づき、埼玉県の貸倉庫の賃料相場をエリア別に徹底解説します。さらに、賃料が決まる要素、失敗しない倉庫の選び方、契約までの流れ、そして安価な物件を見つけるコツまで、貸倉庫探しに必要な情報を網羅的にご紹介します。この記事を読めば、自社の事業戦略に最適な貸倉庫を見つけるための、確かな知識と判断基準が身につくでしょう。

目次

埼玉県の貸倉庫の平均賃料相場

埼玉県で貸倉庫を探すにあたり、まず押さえておくべきなのが県全体の平均的な賃料相場です。首都圏における物流の要衝として、その賃料は全国的に見ても高水準にありますが、エリアによって大きなばらつきがあるのが特徴です。

2024年時点での埼玉県全体の貸倉庫の平均賃料相場は、坪単価でおおむね4,000円〜5,500円前後が目安となります。ただし、これはあくまで県全体の平均値です。東京都心へのアクセスが容易な県南エリアでは坪単価6,000円を超える物件も多く、一方で県北部や郊外に目を向ければ坪単価3,000円台の物件も見つかります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 平均坪単価 | 約4,000円~5,500円 |

| 傾向 | 近年、大型物流施設の新規供給が相次いでいるものの、旺盛な需要に支えられ、賃料は上昇傾向にある。特に交通利便性の高いエリアでは高止まりしている。 |

| 背景 | EC市場の拡大、首都圏への即日配送ニーズの増加、「物流の2024年問題」による中継拠点・保管拠点の需要増などが挙げられる。 |

この相場を理解する上で重要なのが「坪単価」という考え方です。貸倉庫の賃料は、一般的に「月額賃料=坪単価×面積(坪)」で計算されます。例えば、坪単価4,500円の倉庫を100坪借りる場合、月額賃料は450,000円となります。物件を比較検討する際は、総額だけでなく、この坪単価で比較することで、物件の割安・割高を客観的に判断できます。

埼玉県の貸倉庫市場が活況を呈している背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。

第一に、圧倒的な交通利便性です。埼玉県には、関越自動車道、東北自動車道、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)、東京外環自動車道といった主要な高速道路が走り、日本の大動脈を結ぶ結節点となっています。これにより、首都圏全域はもちろん、関東甲信越や東北方面への広域配送ネットワークを効率的に構築できます。

第二に、EC市場の爆発的な成長です。消費者がオンラインで商品を購入し、迅速な配送を求めるようになったことで、消費地に近い場所に商品を保管し、配送するための「ラストワンマイル拠点」の重要性が増しました。人口の多い首都圏を背後に持つ埼玉は、このラストワンマイル戦略に最適な立地と言えます。

第三に、「物流の2024年問題」の影響です。2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に上限規制が適用されたことで、長距離輸送が困難になり、輸送効率の向上が業界全体の課題となっています。この対策として、大都市圏の手前に商品を一時保管・仕分けする「中継拠点」のニーズが高まっており、埼玉県の貸倉庫がその受け皿として注目されています。

こうした背景から、埼玉県内では近年、特にマルチテナント型と呼ばれる最新鋭の大型物流施設の開発が相次いでいます。これらの施設は、高い天井高、広い荷捌きスペース、最新の搬送設備などを備え、高い作業効率を実現できるため人気が高く、結果としてエリア全体の賃料相場を押し上げる一因にもなっています。

一方で、すべての企業が最新の大型施設を必要としているわけではありません。中小規模の倉庫や、築年数が経過していても立地や賃料に魅力のある物件も数多く存在します。自社の事業内容、取り扱う商材、物流戦略を明確にし、どのエリアの、どのスペックの倉庫が最適なのかを見極めることが、コストを抑えつつ事業を成功させるための鍵となります。

次の章からは、より具体的に、埼玉県を6つのエリアに分け、それぞれの賃料相場と特徴を詳しく見ていきましょう。

【エリア別】埼玉県の貸倉庫の賃料相場と特徴

埼玉県の貸倉庫は、エリアごとに交通網、周辺環境、そして賃料相場が大きく異なります。ここでは県内を主要な6つのエリアに分け、それぞれの特徴と賃料の目安を解説します。自社の物流戦略に最も適したエリアを見つけるための参考にしてください。

| エリア | 主な市町村 | 賃料相場(坪単価) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 県南中央エリア | さいたま市、川口市、戸田市、蕨市 | 5,000円~7,000円台 | 東京都心に最も近く、交通至便。賃料は県内最高水準。ラストワンマイル拠点に最適。 |

| 県南西部エリア | 所沢市、入間市、狭山市、朝霞市 | 4,000円~6,000円台 | 関越道・圏央道の結節点。広域配送のハブ拠点。大型物流施設の集積地。 |

| 県東部エリア | 越谷市、草加市、八潮市、三郷市 | 4,000円~5,500円台 | 外環道・首都高へのアクセス良好。千葉方面への配送にも有利。中小規模の倉庫も多い。 |

| 県西部エリア | 川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市 | 3,500円~5,000円台 | 関越道・圏央道沿い。コストと広域アクセスのバランスが良い。工業団地が多い。 |

| 県北部エリア | 熊谷市、深谷市、本庄市、久喜市 | 2,500円~4,000円台 | 関越道・東北道が利用可能。賃料が安価。北関東への配送拠点や大量保管向け。 |

| 秩父エリア | 秩父市、横瀬町 | 2,000円台~ | 山間部で物流需要は限定的。地場産業向けが中心。賃料は最も安価。 |

| ※上記の賃料相場は、一般的な倉庫(常温・平屋または多層階)を想定した目安であり、物件の築年数、設備、契約条件などによって変動します。 |

県南中央エリア(さいたま市・川口市・戸田市など)

県南中央エリアは、埼玉県内で最も東京都心に近く、物流における一等地と言えます。川口市や戸田市は荒川を挟んで東京都に隣接しており、首都高速道路や東京外環自動車道へのアクセスが抜群です。このため、都内への迅速な配送が求められる「ラストワンマイル配送」の拠点として、絶大な人気を誇ります。

賃料相場は坪単価5,000円~7,000円台と県内で最も高く、特に交通利便性の高い好立地の新築物件では、坪単価8,000円に迫るケースも見られます。このエリアの物件は、主にEC事業者や、都内に多数の店舗を持つ小売業、即日配送サービスを展開する企業など、リードタイムの短縮を最重要視するテナントに選ばれる傾向があります。

供給される物件は、複数のテナントが入居できる大規模な「マルチテナント型物流施設」が中心です。これらの施設は、高い天井高(梁下有効高5.5m以上)、十分なトラックバース(接車スペース)、スロープによる上層階への直接アクセスなど、最新の設備を備えており、極めて高い作業効率を実現できます。

一方で、デメリットとしては、賃料の高さに加えて、空き物件が常時品薄状態であることが挙げられます。好条件の物件は情報が出るとすぐに成約してしまうため、常に市場を注視し、迅速に意思決定する必要があります。また、都心に近いがゆえに、朝夕の通勤時間帯や日中の交通量が多く、周辺道路で渋滞が発生しやすい点も考慮しておくべきでしょう。従業員の通勤アクセスは鉄道網が充実しているため良好ですが、車通勤の場合は駐車場の確保も課題となることがあります。

県南西部エリア(所沢市・入間市・狭山市など)

県南西部エリアは、関越自動車道と圏央道が交差する、まさに「物流のクロスポイント」です。所沢IC、入間IC、狭山日高ICなどを起点に、都心方面だけでなく、北関東、上信越、さらには東名・中央道方面へとつながる広域配送ネットワークのハブ拠点として非常に高いポテンシャルを持っています。

賃料相場は坪単価4,000円~6,000円台と、県南中央エリアに次ぐ高水準ですが、同等のスペックであればやや割安な物件も見つかります。このエリアには、三井不動産ロジスティクスパークやGLP(グローバル・ロジスティック・プロパティーズ)といった大手デベロッパーが開発した大規模な物流施設が林立しており、まさに一大物流拠点クラスターを形成しています。

このエリアが選ばれる理由は、その戦略的な立地にあります。例えば、首都圏全域に商品を供給するメーカーの基幹倉庫や、関東甲信越エリアをカバーする広域DC(ディストリビューションセンター)としての利用に適しています。また、周辺には製造業の工場も多いため、部品や製品の保管倉庫としての需要も根強いです。

物件のスペックも高く、ランプウェイ(車両が自走で上層階へ上がれる坂道)を備え、40フィートコンテナトレーラーが直接乗り入れ可能な施設も少なくありません。これにより、大量の貨物を効率的に捌くことが可能です。

注意点としては、このエリアも非常に人気が高く、特にインターチェンジ周辺の物件は競争が激しいことが挙げられます。また、エリアによっては公共交通機関のアクセスが限られる場所もあり、従業員の通勤手段として自動車が必須となるケースが多いため、十分な従業員用駐車場の確保が可能かどうかを確認することが重要です。

県東部エリア(越谷市・草加市・八潮市など)

県東部エリアは、東京外環自動車道、首都高速6号三郷線、国道4号バイパスなどが走り、都心や千葉方面へのアクセスに優れたエリアです。特に八潮市や三郷市は、千葉県の物流拠点である市川市や船橋市とも近く、東京・千葉の両市場を視野に入れた拠点戦略に適しています。

賃料相場は坪単価4,000円~5,500円台で、県南エリアの中では比較的リーズナブルな物件が見つかる可能性があります。このエリアの特徴は、最新の大型物流施設から、昔ながらの中小規模の倉庫まで、物件のバリエーションが豊富なことです。そのため、大手企業だけでなく、特定のエリアへのルート配送を行う中小の運送会社や、地場産業向けの倉庫としても活用されています。

越谷レイクタウンのような大型商業施設があることからもわかるように、人口集積地であり、労働力の確保が比較的容易である点もメリットの一つです。

このエリアの具体例としては、アパレル関連企業が都内店舗への商品供給とEC向けの出荷を兼ねた拠点として利用するケースや、建築資材を扱う企業が、東京東部や千葉方面の現場への配送拠点として活用するケースなどが考えられます。

ただし、エリアによっては道路が狭く、大型車両の進入に制約がある場所も存在します。内見の際には、物件そのものだけでなく、前面道路の幅員や、周辺の交通規制、主要幹線道路までのルートを実際に走行してみるなど、車両のアクセス性を慎重に確認することが失敗を防ぐポイントです。

県西部エリア(川越市・坂戸市・鶴ヶ島市など)

県西部エリアは、関越自動車道と圏央道が利用でき、コストパフォーマンスに優れた物流拠点を探す企業にとって魅力的な選択肢となります。川越市、坂戸市、鶴ヶ島市などは、県南エリアに比べると賃料が一段落ち着き、それでいて広域アクセスも確保できるバランスの良さが特徴です。

賃料相場は坪単価3,500円~5,000円台が中心となります。県南西部に比べて坪単価で500円~1,000円程度安くなることもあり、ランニングコストを重視する企業に選ばれやすいエリアです。川越工業団地や坂戸西スマートIC周辺など、工業系の集積地も多く、製造業の製品倉庫や原材料の保管拠点としての需要が高いです。

このエリアのメリットは、比較的安価な賃料で、広い面積の倉庫を確保しやすいことです。例えば、保管効率よりもコストを優先したい荷物や、急ぎではない商品のストック拠点として活用するのに適しています。また、圏央道を使えば、関越道だけでなく東北道や常磐道、東名高速方面へもスムーズにアクセスできるため、広域配送の拠点としての機能も十分に果たせます。

「小江戸」として知られる川越市をはじめ、歴史的な街並みや自然も豊かで、落ち着いた環境で事業を行いたいと考える企業にも向いています。

デメリットとしては、都心までの距離がやや遠くなるため、都内への即日配送といったリードタイムを最重視する事業には不向きな場合があります。また、エリアによっては最寄り駅から距離がある物件も多く、従業員の通勤には車が必要となる可能性が高いでしょう。

県北部エリア(熊谷市・深谷市・本庄市など)

県北部エリアは、埼玉県内で最も賃料が安価なエリアであり、コストを最優先する企業の戦略的拠点として注目されます。関越自動車道と東北自動車道という、日本の東西と南北を結ぶ二大動脈にアクセスできる点が大きな強みです。熊谷市、深谷市、本庄市、久喜市などがこのエリアに含まれます。

賃料相場は坪単価2,500円~4,000円台と、県南エリアの半額近い水準の物件も見つかります。この圧倒的なコストメリットを活かし、大量の在庫を長期間保管する「保管型倉庫」や、北関東(群馬・栃木・茨城)や上信越方面への配送拠点として活用されるケースが多く見られます。

広大な土地を確保しやすいため、数千坪単位の非常に大規模な倉庫や、屋外に資材を置けるヤード付きの物件なども探しやすいのが特徴です。例えば、輸入貨物の一時保管場所、災害備蓄品の保管倉庫、EC事業者のうち低回転の在庫(ロングテール商品)を保管する倉庫などに最適です。

近年では、「物流の2024年問題」への対応策として、関西方面から来た長距離トラックの荷物をここで関東のトラックに積み替える「中継輸送拠点」としての価値も高まっています。

一方で、最大の注意点は都心へのアクセスに時間がかかることです。リードタイムが厳しい商材を扱う場合は、輸送コストや時間との兼ね合いを慎重に検討する必要があります。また、冬場は関越道の山間部で降雪による交通規制が発生する可能性も考慮しておくべきでしょう。労働力の確保も、県南エリアに比べると課題となる場合があります。

秩父エリア(秩父市など)

秩父エリアは、埼玉県の西部に位置する山間地域です。豊かな自然に囲まれていますが、主要な高速道路網からは外れており、物流拠点としての需要は非常に限定的です。

賃料相場は物件数が少ないため一概には言えませんが、坪単価2,000円台からと、県内では最も安価です。このエリアの貸倉庫は、セメント工業や木材加工といった地場産業に関連する企業が、原材料や製品の保管場所として利用するケースがほとんどです。

一般的な広域配送を目的とした企業がこのエリアを選択することは稀ですが、特定の目的、例えば建設現場で使う資材の一時的な置き場所として、あるいは地域の小規模事業者が安価な作業スペース兼倉庫として利用する、といったニッチな需要が存在します。

このエリアで倉庫を探す際の注意点は、まず物件の供給自体が非常に少ないことです。また、山間部であるため道路が狭く、急カーブや勾配が多い場所もあり、大型車両の通行が困難なケースが少なくありません。契約前には、必ず使用する車両で現地までのアクセスルートを確認することが必須となります。

貸倉庫の賃料が決まる4つの要素

貸倉庫の賃料は、前述したエリアごとの相場をベースに、さらに4つの主要な要素によって個別に決定されます。これらの要素を理解することで、なぜその賃料が設定されているのかを深く理解でき、物件の価値を正しく見極めることができます。

① 立地条件

立地条件は、倉庫の賃料を決定づける最も重要な要素です。単に「駅から近い」といった利便性だけでなく、物流拠点としての機能性に直結する点が評価されます。

- 高速道路ICからの距離: 物流の生命線である高速道路へのアクセス性は、賃料に最も大きく影響します。特に、主要な高速道路のインターチェンジから5km以内の物件は「物流適地」として評価が高く、賃料も高騰する傾向にあります。距離が近いほど、輸送時間とコストを削減でき、ドライバーの負担も軽減できるためです。

- 主要幹線道路へのアクセス: 高速道路だけでなく、国道16号や新大宮バイパス(国道17号)といった主要な幹線道路への出やすさも重要です。これにより、地域内での配送効率が大きく変わります。

- 前面道路の幅員と接道状況: 倉庫の前に接する道路の幅は、作業効率と安全性に直結します。10トントラックや40フィートコンテナトレーラーがスムーズに通行・転回できるかどうかが大きなポイントです。道路幅が狭い、一方通行である、といった制約があると、賃料は安くなる傾向があります。

- 周辺環境(用途地域): 倉庫が立地する「用途地域」も賃料に影響します。騒音や交通量の観点から、倉庫は「工業専用地域」「工業地域」「準工業地域」に建てられるのが一般的です。周辺が住宅地の場合、夜間の作業に制限がかかる可能性があり、24時間稼働を前提とする場合は工業系の地域に立地する物件の価値が高まります。

- ハザードマップ: 近年、BCP(事業継続計画)の観点から、洪水や地震などの自然災害リスクも重視されています。ハザードマップで浸水想定区域や土砂災害警戒区域に含まれていないか、地盤は強固か、といった点も、長期的な安定性を評価する上で賃料に影響を与える要素となりつつあります。

② 面積・坪数

当然ながら、倉庫の面積(坪数)が広くなるほど月額の総賃料は高くなります。しかし、ここで注目すべきは「スケールメリット」による坪単価の変化です。

一般的に、倉庫は面積が大きくなるほど、坪単価は割安になる傾向があります。 例えば、同じエリア・同程度のスペックの物件でも、50坪の小規模倉庫の坪単価が5,000円であるのに対し、1,000坪の大規模倉庫では坪単価が4,500円になる、といったケースは珍しくありません。

これは、貸主側にとって、一つの大きな区画を一つのテナントに貸す方が、管理の手間や空室リスクが少ないため、単価を多少下げてでも安定した契約を優先するインセンティブが働くからです。

| 倉庫規模 | 面積の目安 | 坪単価の傾向 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| 小規模倉庫 | ~100坪 | 割高になりやすい | スタートアップ企業のEC拠点、営業所の荷物置き場、資材置き場など |

| 中規模倉庫 | 100~500坪 | 標準的 | 地域配送センター、製造業の製品倉庫など |

| 大規模倉庫 | 500坪~ | 割安になりやすい | 広域物流センター(DC)、基幹倉庫、大型EC拠点など |

したがって、物件を探す際には、自社に必要な面積を正確に把握することが重要です。必要以上に広い倉庫を借りれば無駄なコストが発生しますし、逆に狭すぎると、将来の事業拡大に対応できなくなったり、保管効率が悪化して作業性が落ちたりします。将来の物量の増減も予測した上で、最適な面積を見極めることがコスト効率の良い倉庫選びにつながります。

③ 倉庫の設備・スペック

倉庫の賃料は、建物の「ハード面」、つまり設備やスペックによっても大きく変動します。同じ立地・同じ面積であっても、設備の充実度が高ければ、それだけ賃料も高くなるのが一般的です。作業効率や保管できる商品の種類に直接影響するため、利用目的に合ったスペックかどうかを慎重に見極める必要があります。

主なチェックポイントは以下の通りです。

- 床の仕様:

- 床荷重: 床が1㎡あたり何kgの重さに耐えられるかを示す数値です。一般的な倉庫では1.5t/㎡ですが、重量物(機械、飲料など)を扱う場合や、高層ラックを設置する場合は2.0t/㎡以上の耐荷重が求められます。床荷重が高いほど、賃料も高くなる傾向があります。

- 高床式/低床式: 高床式は、地面から1m程度の高さに床があり、トラックの荷台と同じ高さで荷物の積み下ろしができるプラットフォーム形式です。作業効率が高く、雨天時でも荷物が濡れにくいメリットがあります。低床式(地階式)は、地面と同じ高さに床があり、フォークリフトが直接倉庫内に出入りできるメリットがあります。どちらが適しているかは、荷役作業のフローによって異なります。

- 天井高(梁下有効高):

- 床面から、天井の梁(はり)の一番低い部分までの高さを「梁下有効高」と呼びます。この高さが高いほど、ネステナーや保管ラックを高く積むことができ、平面的な面積だけでなく、空間を立体的に活用できるため、保管効率が飛躍的に向上します。 一般的には4.5m以上、最新の物流施設では5.5m~6.5mが標準的です。梁下有効高が高い物件は、賃料も高くなります。

- 搬送設備:

- 荷物用エレベーター/垂直搬送機: 2階建て以上の倉庫では必須の設備です。積載量(2.0t、3.5tなど)や大きさ、設置台数が作業のスループット(処理能力)を左右します。スペックが高いほど賃料に反映されます。

- ドック・庇(ひさし):

- トラックバース(ドック): トラックを接車して荷役作業を行うスペースです。バースの数が多ければ、同時に複数のトラックの荷役が可能になります。

- ドックレベラー: プラットフォームとトラック荷台の間の段差を解消する設備。これにより、フォークリフトがスムーズに行き来でき、作業効率が大幅に向上します。

- 庇: 雨天時でも荷物や作業員が濡れるのを防ぐ屋根のことです。庇が大きく、荷捌きスペース全体を覆うような構造になっていると、天候に左右されずに作業ができるため価値が高まります。

- 空調設備:

- 常温倉庫が最も一般的で賃料も標準的ですが、定温(温度管理)倉庫や、冷蔵・冷凍倉庫は、特殊な設備と高い光熱費がかかるため、賃料は常温倉庫の1.5倍~3倍以上になることもあります。医薬品、食品、精密機器など、厳格な温度管理が必要な商材を扱う場合には必須の設備です。

- その他:

- 事務所・休憩スペース: 倉庫内に事務所スペースが併設されているか、従業員のための休憩室やトイレが整備されているかも利便性を左右します。

- 駐車場: 従業員用や来客用の駐車スペースが十分に確保されているか。特に車社会の埼玉では重要なポイントです。

- セキュリティ: 防犯カメラや機械警備システムの有無なども、賃料に影響を与える要素です。

④ 築年数

築年数も賃料を左右する分かりやすい指標の一つです。一般的に、築年数が新しいほど賃料は高く、古いほど安くなる傾向があります。

- 新築・築浅物件(築10年以内程度):

- メリット: 最新の建築基準法に準拠しており、特に高い耐震性能を備えている点が最大の魅力です。BCP(事業継続計画)の観点から、災害時にも事業を継続しやすいという安心感があります。また、設備が新しく、効率的なレイアウト設計がなされているため、生産性が高く、修繕のリスクも低いです。LED照明など省エネ設備が導入されていることも多く、光熱費を抑えられる可能性もあります。

- デメリット: 賃料が最も高い価格帯になります。

- 築古物件(築20年以上など):

- メリット: 最大の魅力は賃料の安さです。同じエリアであれば、新築物件の半額近い賃料で見つかることもあります。高度な設備を必要としない、単なる保管目的の倉庫や資材置き場として利用する場合には、有力な選択肢となります。

- デメリット: 旧耐震基準(1981年以前)で建てられている可能性があり、耐震性に不安が残ります。雨漏りや設備の老朽化による故障リスクも高まります。また、現代の物流ニーズに合わないレイアウト(柱が多い、天井が低いなど)であることも多く、作業効率が落ちる可能性があります。契約前に、建物の状態や修繕履歴をしっかりと確認することが不可欠です。

近年では、築古物件を現代のニーズに合わせて大規模に改修した「リノベーション物件」も増えています。耐震補強を行ったり、LED照明を導入したりすることで、築古のデメリットを解消しつつ、新築よりは安価な賃料で提供されるため、コストと機能性のバランスを重視する企業にとって狙い目の物件と言えるでしょう。

失敗しない!埼玉県の貸倉庫の選び方

最適な貸倉庫を見つけることは、企業の物流コストや業務効率、ひいては事業全体の成長を左右する重要な経営判断です。ここでは、数多くの物件の中から自社にぴったりの一棟を見つけ出すための、5つの重要なステップを解説します。

利用目的を明確にする

物件探しを始める前に、まず「なぜ倉庫が必要なのか」「その倉庫で何をするのか」を徹底的に具体化することが、すべての基本となります。利用目的が曖昧なままでは、物件の良し悪しを判断する基準が持てず、結果的に「賃料が安いから」「広いから」といった理由で選んでしまい、後から「使いにくい」「無駄なコストがかかる」といった失敗に陥りがちです。

以下の項目について、社内で議論し、明確な要件を定義しましょう。

- 保管する商材は何か?:

- 商材の種類(例:アパレル、食品、機械部品、建築資材、書類)

- 荷姿(例:段ボール、パレット、フレコンバッグ、長尺物)

- 重量、サイズ

- 温度管理の要否(常温、定温、冷蔵、冷凍)

- 危険物や消防法上の指定可燃物に該当するか

- 主な作業内容は何か?:

- 保管: 単純に長期間ストックするのか、頻繁に入出庫があるのか。

- 荷役: 手作業か、フォークリフトか、クレーンか。

- 流通加工: 検品、ピッキング、梱包、ラベル貼りなどの作業を行うか。

- 事務所機能: 物流管理部門のスタッフが常駐し、事務作業も行うか。

- 物流の役割は何か?:

- DC(Distribution Center): 在庫を保管し、各拠点や店舗の指示に応じて商品を仕分け・配送する拠点。

- TC(Transfer Center): 在庫を持たず、入荷した商品をすぐに仕分けして配送する通過型拠点。

- PC(Process Center): 流通加工や組み立てなど、付加価値をつける作業を中心に行う拠点。

- 営業倉庫: 自社の荷物だけでなく、他社の荷物を預かる「倉庫業」を営むのか。

これらの目的が明確になれば、自ずと必要な倉庫のスペック(立地、面積、設備など)が見えてきます。例えば、「ECのラストワンマイル拠点」であれば、都心に近い立地とスピーディな荷捌きができる設備が最優先されます。一方、「製造業の部品ストック倉庫」であれば、立地よりも床荷重やコストの安さが重要になるでしょう。この最初のステップを丁寧に行うことが、後々の失敗を未然に防ぐ最も効果的な方法です。

必要な面積と天井高を確認する

利用目的が明確になったら、次に必要な「広さ」と「高さ」を具体的に算出します。感覚で決めるのではなく、ロジカルに計算することが重要です。

面積(坪数)の計算方法

必要な面積は、保管する物量から算出するのが基本です。最も一般的なパレット保管を例に、簡単な計算方法をご紹介します。

- 最大在庫量を把握する: まず、事業計画や過去のデータから、1年で最も在庫が多くなる時期のパレット数を予測します。これを「最大保管パレット数」とします。

- 1パレットあたりの占有面積を計算する:

- 一般的なパレットサイズは1.1m × 1.1m(= 約1.21㎡)です。

- これに、フォークリフトが荷役作業を行うためのスペース(前後左右のクリアランス)を加味します。一般的に、1パレットあたり1.5㎡~2.0㎡の面積が必要とされます。

- 通路面積を考慮する: 倉庫内には、保管スペースだけでなく、フォークリフトが走行するメイン通路や、作業員が歩く通路、荷捌きや流通加工を行うための作業スペースも必要です。この非保管エリアが全体の面積に占める割合を「通路率(空地率)」と呼びます。通路率は、レイアウトにもよりますが、一般的に30%~50%を見ておくのが安全です。

- 必要な総面積を算出する:

- 計算式: 必要な総面積(㎡) = (最大保管パレット数 × 1パレットあたりの占有面積) ÷ (1 – 通路率)

- 例: 最大保管パレット数が200枚、1パレット占有面積を1.8㎡、通路率を40%(0.4)とすると…

(200枚 × 1.8㎡) ÷ (1 – 0.4) = 360㎡ ÷ 0.6 = 600㎡ - これを坪数に換算します(1坪 ≒ 3.3㎡)。

600㎡ ÷ 3.3 ≒ 約182坪

このように、余裕を持った通路スペースを確保した上で、必要な面積を算出することが、安全で効率的な倉庫運営の鍵となります。

天井高(梁下有効高)の重要性

面積と合わせて必ず確認したいのが「天井高」、特に「梁下有効高」です。これは、空間を立体的に使えるかどうか、つまり保管効率を決定づける極めて重要な要素です。

例えば、梁下有効高が3.0mの倉庫では、高さ1.5mのネステナー(移動式ラック)を1段しか置けません。しかし、梁下有効高が5.5mあれば、2段積むことができ、単純計算で保管能力は2倍になります。 これは、同じ面積でも実質的なキャパシティが大きく変わることを意味します。

- 確認すべきポイント:

- 梁下有効高: 最低でも4.5m以上が望ましい。最新の物流施設では5.5m以上が標準です。

- ラックやネステナーの使用: 使用するラックの高さと段数を考慮し、天井のスプリンクラーや照明との干渉がないかを確認します。

- フォークリフトのマスト高: 使用するフォークリフトのマスト(荷物を持ち上げる支柱)が、最大まで伸ばした時に天井に当たらないかも重要です。

面積と天井高の両方を考慮し、自社の荷物に最適な「容積」を確保することが、コストパフォーマンスの高い倉庫選びにつながります。

予算と初期費用を把握する

倉庫を借りる際には、毎月支払う月額賃料だけでなく、契約時にまとまった初期費用が必要になります。予算計画を立てる際は、これらの費用をすべて洗い出し、総額でいくらかかるのかを正確に把握しておく必要があります。

- 月々のランニングコスト:

- 賃料: 物件そのものの使用料。

- 共益費(管理費): エレベーターの保守、共用部分の清掃・光熱費など、建物全体の維持管理に使われる費用。賃料の10%~15%程度が目安です。

- 光熱費: 倉庫内で使用する電気代、水道代など。

- 駐車場代: 敷地内の駐車場が有料の場合に発生します。

- 契約時の初期費用:

- 保証金(または敷金): 賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充てられる担保金。賃料(共益費含む)の3ヶ月~6ヶ月分が相場ですが、大規模な物件や外資系の貸主の場合は10ヶ月~12ヶ月分を求められることもあります。退去時に原状回復費などを差し引いて返還されます。

- 礼金: 貸主に対する謝礼金。返還されないのが一般的です。賃料の1~2ヶ月分が相場ですが、倉庫物件では礼金なしのケースも多いです。

- 仲介手数料: 物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料。法律で上限が定められており、通常は賃料の1ヶ月分+消費税です。

- 前払賃料: 入居する月の賃料を前払いで支払います。月の途中で入居する場合は、日割り賃料と翌月分の賃料が必要になります。

- 火災保険料: 万一の火災に備え、加入が義務付けられている場合がほとんどです。保険料は建物の構造や面積によって異なります。

- 保証会社利用料: 連帯保証人がいない場合や、貸主から指定された場合に利用する保証会社の費用。初回保証料として賃料の50%~100%程度がかかります。

保証金には「償却」という特約が付いている場合があるので注意が必要です。これは、契約期間中や解約時に、保証金の一部(例:10%や1ヶ月分など)が無条件で差し引かれ、返還されないという取り決めです。契約書をよく確認しましょう。

これらの費用を合計すると、初期費用は月額賃料の6ヶ月~10ヶ月分程度になるのが一般的です。事前にしっかりと資金計画を立てておくことが重要です。

法律上の用途制限を確認する

気に入った物件が見つかっても、法律上の制限によって希望する使い方ができない場合があります。契約後に「知らなかった」では済まされないため、事前に必ず確認すべき2つの重要な法律があります。

- 都市計画法(用途地域):

- 市街地は、土地の利用目的によって「用途地域」が定められています。倉庫を建てたり、運営したりできるのは、主に以下の3つの地域です。

- 工業専用地域: 工業の利便性を最優先する地域。どんな工場・倉庫でも建設可能ですが、住宅や店舗は建てられません。

- 工業地域: 主に工業の利便を図る地域。ほとんどの工場・倉庫が建設可能で、住宅や店舗も建てられます。

- 準工業地域: 環境悪化の恐れがない軽工業の工場やサービス施設が立地する地域。危険性や環境悪化の度合いが大きい工場・倉庫は建てられません。

- 自社が行いたい作業が、その物件が立地する用途地域で許可されているかを、不動産会社や自治体の都市計画課に確認する必要があります。特に、騒音や振動、匂いなどが発生する作業を伴う場合は注意が必要です。

- 市街地は、土地の利用目的によって「用途地域」が定められています。倉庫を建てたり、運営したりできるのは、主に以下の3つの地域です。

- 建築基準法(建物の用途):

- 建物の建築確認申請時には、「事務所」「店舗」「倉庫」といった「用途」が定められています。

- 他社の荷物を預かり保管料を得る「倉庫業」を営むためには、建築基準法上の用途が「倉庫」となっている建物で、かつ国土交通省の「倉庫業登録」を行う必要があります。

- 一方、自社の荷物だけを保管する「自家用倉庫」であれば、必ずしも用途が「倉庫」である必要はありませんが、消防法の規制などが関わってくるため、どのような用途で登録されている建物なのかは確認しておくべきです。

これらに加え、保管する物品によっては消防法の規制も重要になります。例えば、指定可燃物(綿花、紙、合成樹脂など)を一定量以上保管する場合は、消火器や自動火災報知設備の増設、管轄消防署への届出などが必要になります。法律に関する不明点は、専門家である不動産会社に相談し、クリアにしてから契約に進むようにしましょう。

複数の物件を内見して比較する

図面や写真だけでは、物件の本当の姿は分かりません。契約してから後悔しないために、必ず複数の物件を実際に自分の目で見て、比較検討する「内見」を行いましょう。

内見時には、事前にチェックリストを用意していくと、漏れなく確認できます。

【内見時チェックリスト(例)】

- 物件へのアクセス:

- 前面道路の幅員、交通量(大型トラックはスムーズに入れるか?)。

- Uターンや転回ができるスペースはあるか?

- 最寄りの高速ICや主要幹線道路までの実際の所要時間とルート。

- 荷捌きスペース:

- トラックバースの数と広さは十分か?

- 庇(ひさし)の大きさは十分か?(雨天時の作業を想定)

- 夜間の照明は明るいか?

- 倉庫内部:

- 床の状態(ひび割れ、傾き、汚れはないか)。

- 柱の位置と間隔(スパン)。作業の邪魔にならないか。

- 搬入口のシャッターのサイズ(高さ・幅)と種類(手動・電動)。

- 照明の明るさ、LED化されているか。

- 電気容量(契約アンペア数)は十分か。

- 雨漏りの跡はないか(天井や壁のシミをチェック)。

- 臭いや湿気はどうか。

- 付帯設備:

- 荷物用エレベーターの動作確認、内部の広さ。

- 事務所スペースの広さ、コンセントの位置、空調の有無。

- トイレや休憩スペースの清潔さ、数。

- 周辺環境:

- 近隣に住宅地はあるか(騒音・振動への配慮が必要か)。

- 従業員が利用できるコンビニや飲食店はあるか。

- 駐車スペースの広さと台数。

内見は、不動産会社の担当者だけでなく、実際にその倉庫で作業する現場の責任者も同行するのが理想です。現場目線で使い勝手を確認することで、図面では気づかなかった問題点を発見できることがあります。複数の物件を比較することで、それぞれの長所・短所が明確になり、より納得感のある意思決定ができます。

埼玉で安い貸倉庫を見つける3つのコツ

首都圏の物流拠点として人気の埼玉県では、貸倉庫の賃料も高騰しがちです。しかし、少し視点を変え、探し方を工夫することで、予算内で条件に合う物件を見つけられる可能性は十分にあります。ここでは、コストを抑えて賢く貸倉庫を借りるための3つの実践的なコツをご紹介します。

① エリアを広げて郊外の物件を探す

貸倉庫の賃料に最も大きく影響するのは「立地」です。 もし、コスト削減が最優先課題であれば、希望エリアの固定観念を一度リセットし、より広い範囲で物件を探してみることを強くおすすめします。

前述の通り、埼玉県の貸倉庫賃料は、東京都心に近い県南中央エリア(川口市、戸田市など)を頂点に、中心から離れるほど安くなる明確な傾向があります。

例えば、当初は「外環道へのアクセスが良い川口市」で坪単価6,000円の予算で探していたとします。しかし、予算に合う物件が見つからない場合、少し視野を広げてみましょう。

- 選択肢1:圏央道沿いの県西部へ

- 川越市や坂戸市までエリアを広げると、坪単価は4,000円台に下がることが期待できます。圏央道を使えば関越道や東北道にも接続できるため、広域配送の利便性は損なわれません。川口市で100坪借りる予算(60万円)があれば、川越市なら130坪~150坪のより広い倉庫を借りられる可能性があります。

- 選択肢2:コスト最優先で県北部へ

- 熊谷市や本庄市などの県北部まで足を延せば、坪単価は3,000円台、あるいはそれ以下になることもあります。これは県南エリアの半額近い水準です。都心へのアクセス時間は長くなりますが、保管コストを劇的に下げることができます。

このように、エリアを少しずらすだけで、賃料は大きく変動します。 もちろん、単純に賃料の安さだけで決めるのは危険です。倉庫が遠くなることで発生する輸送コストの増加分も考慮に入れる必要があります。「賃料削減額」と「輸送コスト増加額」を比較し、トータルでコストメリットが出るかどうかをシミュレーションすることが重要です。

特に、以下のようなケースでは、郊外の物件が有力な選択肢となります。

- EC事業における低回転・ロングテール商品の保管拠点

- 即時配送の必要がない、メーカーの製品ストック倉庫

- 災害備蓄品や書類など、長期間動かさない物品の保管

「絶対にこのエリアでなければならない」という強い理由がない限り、検索範囲を半径10km、20kmと広げてみるだけで、思わぬ好条件の物件に出会えるかもしれません。

② 築年数が古い物件も視野に入れる

最新鋭の設備が整った新築・築浅物件は魅力的ですが、その分、賃料も最高水準です。もし、高度なスペックを必要としないのであれば、あえて築年数が経過した「築古物件」を検討することで、賃料を大幅に抑えることが可能です。

築20年、30年を超える物件は、新築に比べて賃料が3割~5割程度安くなることも珍しくありません。特に、以下のような利用目的であれば、築古物件でも十分に役割を果たせます。

- 建築資材や土木用具など、屋外保管がメインの資材置き場

- 単純保管が目的で、複雑な流通加工を行わない場合

- 頻繁な入出庫がなく、ストックヤードとして利用する場合

ただし、築古物件を選ぶ際には、メリットである「安さ」の裏にあるデメリットやリスクを正しく理解し、慎重にチェックする必要があります。

【築古物件のチェックポイント】

- 耐震性: 1981年6月1日以降の「新耐震基準」で建てられているかは最低限確認したいポイントです。旧耐震基準の物件は、大地震の際に倒壊のリスクが高まります。耐震診断や補強工事の履歴を確認できるのが理想です。

- 雨漏り: 経年劣化により、屋根や壁からの雨漏りは最も起こりやすいトラブルの一つです。内見時には、天井や壁にシミやカビがないか、隅々まで注意深く確認しましょう。

- 設備の老朽化: 電気設備、給排水管、シャッターなどが老朽化している可能性があります。契約後に故障した場合の修繕費用の負担区分(貸主負担か借主負担か)を、契約書で明確に確認しておくことが非常に重要です。

- 床の劣化: 床にひび割れや著しい傾きがないかを確認します。重量物を扱う場合は特に注意が必要です。

- 使い勝手: 昔の設計の倉庫は、柱が多かったり(柱スパンが狭い)、天井が低かったりして、現代のフォークリフト作業やラック保管には適さない場合があります。自社の作業フローに支障がないか、レイアウトをシミュレーションしてみましょう。

近年は、前述の通り、古い建物の骨格を活かしつつ、内装や設備を刷新した「リノベーション物件」も増えています。例えば、照明をLEDに交換したり、トイレを新しくしたり、外壁を塗装し直したりするだけで、使い勝手や見た目は大きく改善されます。こうした物件は、新築よりも安く、かつ築古のデメリットが軽減されているため、コストと機能性のバランスを求める企業にとって、非常に良い選択肢となるでしょう。

③ 複数の不動産会社に相談する

希望の物件が見つからない場合、一社の不動産会社だけに頼るのではなく、複数の会社に同時に相談することは、良い物件に出会う確率を高めるための基本であり、最も効果的な方法の一つです。その理由は主に3つあります。

- 非公開物件・未公開物件の存在:

市場に出回っている貸倉庫の情報がすべてではありません。貸主の意向でインターネットなどには情報を公開していない「非公開物件」や、まだ正式に募集を開始する前の「未公開物件」といったものが存在します。こうした情報は、不動産会社が独自に抱えていることが多く、A社は知っているがB社は知らない、というケースが頻繁にあります。複数の会社にアプローチすることで、こうした希少な情報にアクセスできる可能性が高まります。 - 得意なエリアや物件種別の違い:

不動産会社には、それぞれ得意分野があります。- 大手事業用不動産会社: 全国規模のネットワークを持ち、特に大規模な物流施設の開発や仲介に強みがあります。

- 地場の不動産会社: 特定の市やエリアに根ざし、その地域の貸主と長年の信頼関係を築いています。ネットには載っていない小規模な倉庫や、地元のオーナーしか知らないような物件情報を持っている可能性があります。

- 倉庫・工場専門の仲介会社: 専門性が高く、物流業界のニーズを深く理解した担当者から、的確なアドバイスがもらえることが期待できます。

大手と地場、専門会社など、タイプの異なる複数の会社に相談することで、多角的な視点から物件提案を受けられます。

- 提案力・交渉力の比較:

複数の会社とやり取りをすることで、担当者の対応の速さや知識の深さ、提案の質を比較できます。また、A社から提案された物件をB社に伝えてみることで、「その物件でしたら、こちらの別物件の方が条件が良いですよ」といった、より良い代替案が出てくることもあります。さらに、賃料や契約条件の交渉においても、他社の情報があることで、より有利な条件を引き出しやすくなる場合があります。

相談する際には、これまでに検討してきた「利用目的」「必要な面積・スペック」「予算」といった希望条件をできるだけ具体的に、そして正直に伝えることが重要です。良いパートナーとなってくれる不動産会社を見つけることが、結果的に安くて良い倉庫を見つけるための近道となるのです。

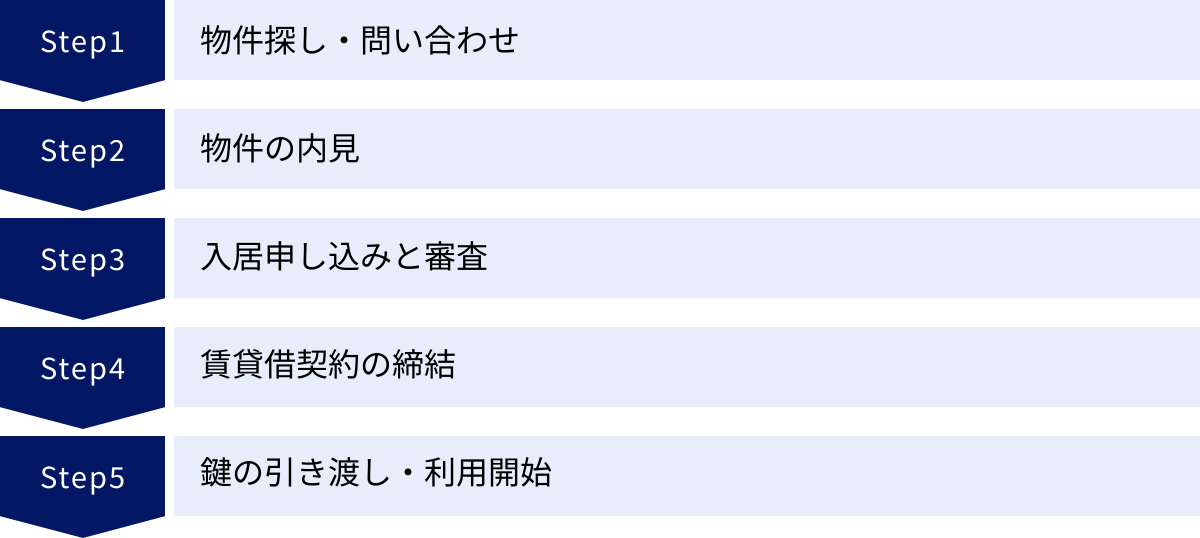

貸倉庫を契約するまでの5ステップ

貸倉庫探しは、物件を見つけて終わりではありません。申し込みから審査、契約、そして利用開始まで、いくつかの手続きが必要です。ここでは、一般的な契約プロセスを5つのステップに分けて解説します。流れを事前に把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

① 物件探し・問い合わせ

すべての始まりは、自社の希望条件に合う物件を探すことからです。

主な探し方は以下の通りです。

- 不動産ポータルサイト: 「e-sohko」や「倉庫の窓口」といった事業用不動産専門サイトや、「アットホーム」などの総合サイトで、エリア、面積、賃料などの条件を指定して検索します。

- 不動産会社のウェブサイト: 大手の事業用不動産会社や、地域密着の不動産会社のサイトで直接物件を探します。

- 不動産会社への直接相談: 希望条件を伝えて、プロに物件を探してもらう方法です。非公開物件を紹介してもらえる可能性があります。

気になる物件が見つかったら、電話やウェブサイトのフォームから不動産会社に問い合わせを行います。このとき、「まだ募集中か」「より詳しい資料(図面など)をもらえないか」などを確認し、内見の日程調整を進めます。

② 物件の内見

問い合わせ後、不動産会社の担当者と日程を調整し、実際に物件を見に行きます。

「失敗しない!埼玉県の貸倉庫の選び方」の章で解説したように、内見は契約を判断する上で最も重要なステップです。図面や写真だけでは分からない部分を、自分の目で確かめます。

- ポイント:

- 事前にチェックリストを用意し、確認漏れがないようにする。

- メジャーを持参し、搬入口や柱間の距離などを実測する。

- 実際に作業する担当者にも同行してもらい、現場目線で使い勝手を確認する。

- 周辺道路の状況を、時間帯を変えて(例:朝の通勤時間帯、日中)確認するのも有効です。

- 不明点や懸念点は、その場で担当者に遠慮なく質問しましょう。「電気の容量は変更可能か」「壁に棚を設置しても良いか」など、具体的な使い方を想定した質問をすると、後々のトラブルを防げます。

複数の物件を内見し、比較検討した上で、最も条件に合う物件を一つに絞り込みます。

③ 入居申し込みと審査

借りたい物件が決まったら、貸主に対して「この物件を借りたいです」という意思表示をするために、「入居申込書(または買付証明書)」を不動産会社経由で提出します。

申込書には、会社の情報(名称、所在地、代表者名など)や、連帯保証人の情報、希望する契約条件(賃料、契約開始日など)を記入します。これと同時に、貸主による入居審査が行われます。審査は、貸主が「このテナントに安心して物件を貸せるか」を判断するために行われます。

- 法人契約で一般的に必要となる書類:

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内やパンフレット、ウェブサイトのURLなど事業内容がわかるもの

- 決算書(通常、直近2~3期分)

- 代表者の身分証明書(運転免許証など)のコピー

- (連帯保証人が必要な場合)連帯保証人の収入証明書など

貸主はこれらの書類をもとに、企業の安定性、支払い能力、事業内容が倉庫の利用に適しているかなどを総合的に審査します。審査期間は、通常3日~1週間程度です。この間、貸主から事業内容についてヒアリングの連絡が入ることもあります。誠実に対応しましょう。

④ 賃貸借契約の締結

無事に審査を通過すると、いよいよ賃貸借契約の締結です。契約は、不動産会社のオフィスなどで行われるのが一般的です。

契約に先立ち、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係や法的な制限、契約条件といった非常に重要な内容を、契約書に署名・捺印する前に説明するものです。専門用語が多く難しい内容ですが、後々のトラブルを防ぐために、分からない点は必ずその場で質問し、納得できるまで説明を求めましょう。

- 重要事項説明・契約書で特に確認すべきポイント:

- 契約期間: 通常2~3年の普通借家契約か、更新がない定期借家契約か。

- 賃料、共益費、支払日、支払方法

- 更新料の有無と金額

- 解約予告期間: いつまでに解約を申し出る必要があるか(通常、3ヶ月~6ヶ月前)。

- 禁止事項: 危険物の保管、建物の改造など。

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元に戻す必要があるか。通常損耗(普通に使っていて生じる傷み)が含まれるかどうかが大きなポイントです。

- 修繕費用の負担区分: 設備が故障した際の修理費用を貸主と借主のどちらが負担するのか。

すべての内容に納得したら、契約書に署名・捺印します。同時に、保証金や前払賃料といった初期費用の支払いを行います。

⑤ 鍵の引き渡し・利用開始

初期費用の入金が確認されると、契約開始日に物件の鍵が引き渡されます。鍵を受け取った瞬間から、正式に倉庫を利用できるようになります。

- 利用開始前の準備:

- 電気、水道、インターネットなどのライフラインの契約手続き。

- 荷物の搬入計画、レイアウト設営。

- 消防署への届出(必要な場合)。

引き渡し時には、不動産会社の担当者立ち会いのもと、室内の状態(傷や汚れなど)を写真に撮って記録しておく「現況確認」を行うと、退去時の原状回復トラブルを防ぐのに役立ちます。

以上が、貸倉庫を契約するまでの一連の流れです。各ステップで必要な準備を怠らず、慎重に進めることが、円滑な拠点開設につながります。

埼玉の貸倉庫探しに役立つポータルサイト3選

埼玉県で貸倉庫を探す際、まず活用したいのがインターネットのポータルサイトです。数多くの物件情報が集約されており、効率的に物件を比較検討できます。ここでは、特に貸倉庫探しで定評のある代表的な3つのサイトをご紹介します。それぞれの特徴を理解し、組み合わせて利用するのがおすすめです。

| サイト名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| e-sohko | 倉庫・工場に特化した国内最大級のポータルサイト。大型物流施設から中小規模まで物件数が豊富。物流不動産に関するコラムなど情報も充実。 | 本格的に物流拠点を検討している企業。最新の大型物流施設を探している企業。 |

| 倉庫の窓口 | こちらも倉庫・工場専門のポータルサイト。シンプルなインターフェースで検索しやすい。全国をカバーしており、地方の物件も探せる。 | 幅広い選択肢から比較検討したい企業。専門サイトで効率的に探したい企業。 |

| アットホーム | 住宅で有名な総合不動産情報サイトだが、事業用物件の掲載も多い。地域密着の不動産会社が掲載する小規模な倉庫が見つかることも。 | 小規模な倉庫や、特定のエリアでニッチな物件を探している企業。住宅情報と合わせて探したい個人事業主など。 |

| ※各サイトの情報は2024年時点のものです。詳細は各公式サイトをご確認ください。参照:e-sohko公式サイト、倉庫の窓口公式サイト、アットホーム公式サイト |

① e-sohko

e-sohko(イーソーコ)は、倉庫や工場といった事業用不動産に特化した、国内最大級のポータルサイトです。その圧倒的な情報量と専門性の高さから、貸倉庫を探す多くの企業がまず最初にチェックするサイトと言えるでしょう。

最大の特徴は、その物件掲載数の豊富さにあります。埼玉県内だけでも常に数百件以上の物件が掲載されており、数千坪クラスの最新鋭の大型物流施設(マルチテナント型)から、100坪以下の小規模な倉庫まで、あらゆる規模とニーズに対応する物件情報を見つけることができます。

検索機能も充実しており、エリアや面積といった基本条件はもちろん、「天井高5m以上」「クレーン付き」「冷凍・冷蔵倉庫」「高床式プラットフォーム」といった、倉庫ならではの専門的なこだわり条件で絞り込み検索が可能です。これにより、自社の要件に合った物件を効率的に探し出すことができます。

また、単なる物件情報サイトにとどまらず、「物流不動産ニュース」や専門家によるコラム、用語解説といったお役立ちコンテンツが充実している点も大きな魅力です。最新の市場動向や、倉庫選びのノウハウ、法律に関する知識などを学ぶことができ、物件探しと並行して業界知識を深めることができます。

物流不動産のプロフェッショナルが運営しているという信頼感もあり、本格的な物流拠点の移転や新設を検討している企業にとって、まず登録・活用すべき必須のサイトと言えます。

参照:e-sohko公式サイト

② 倉庫の窓口

「倉庫の窓口」も、倉庫・工場探しに特化した専門ポータルサイトとして、e-sohkoと並んで高い人気を誇ります。全国をカバーしており、埼玉県内の物件も豊富に掲載されています。

このサイトの特徴は、ユーザーにとって分かりやすく、使いやすいインターフェースにあります。トップページから「エリア」「沿線・駅」「地図」など、直感的な方法で物件を探し始めることができます。検索条件も、「平屋」「事務所付き」「24時間利用可」など、利用者が求めるであろう項目が細かく設定されており、かゆいところに手が届く設計になっています。

各物件の詳細ページでは、写真や図面に加えて、「おすすめポイント」が箇条書きで分かりやすくまとめられており、物件の長所を瞬時に把握することができます。また、気になる物件を複数リストアップして、後からじっくり比較検討する機能も便利です。

e-sohkoが大手デベロッパーが開発する大規模施設の情報に強い印象があるのに対し、倉庫の窓口は中小規模の物件も含め、バランス良く掲載されている傾向があります。e-sohkoと併用することで、より網羅的に市場の物件をカバーすることができるでしょう。どちらのサイトも無料で利用できるため、両方に登録して物件情報を比較するのが賢い使い方です。

参照:倉庫の窓口公式サイト

③ アットホーム

「アットホーム」は、賃貸住宅や分譲マンションの情報で広く知られる総合不動産情報サイトですが、実は事業用物件のセクションも非常に充実しており、貸倉庫探しにおいても有力なツールとなります。

専門サイトとの最大の違いは、その掲載元の多様性にあります。大手不動産会社だけでなく、埼玉県内の各市町村に根ざした地域密着型の不動産会社が、自社で管理している物件をアットホームに掲載しているケースが非常に多いのです。

そのため、専門サイトでは見つからなかったような、比較的小規模な倉庫や、工場の跡地、あるいは店舗兼倉庫といったニッチな物件が見つかる可能性があります。例えば、「数十坪程度の小規模な倉庫を、特定のエリアでピンポイントで探したい」といった場合には、専門サイトよりもアットホームの方が適した物件に出会えるかもしれません。

また、インターフェースが住宅探し用に最適化されているため、普段あまり不動産サイトを使わない人でも直感的に操作しやすいというメリットがあります。

ただし、倉庫専門サイトに比べると、物件ごとのスペック情報(床荷重や梁下有効高など)が詳細に記載されていない場合もあります。気になる物件を見つけたら、詳細を問い合わせて確認する必要があります。大手・専門サイトをメインとしつつ、補完的なツールとしてアットホームをチェックすることで、思わぬ掘り出し物物件を発見できるかもしれません。

参照:アットホーム公式サイト

まとめ

本記事では、2024年の最新情報に基づき、埼玉県の貸倉庫の賃料相場から、失敗しない選び方、契約までの流れ、そして安価な物件を見つけるコツまで、網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。

- 埼玉県の貸倉庫市場は活況。 首都圏への優れたアクセス性とEC需要を背景に、賃料は上昇傾向にあります。平均坪単価は4,000円~5,500円が目安です。

- 賃料はエリアによって大きく異なる。 都心に近い県南エリア(川口市、戸田市など)は坪単価5,000円~7,000円台と高価ですが、県北部(熊谷市、本庄市など)では2,500円~4,000円台と、コストを大きく抑えられます。自社の物流戦略(スピード重視か、コスト重視か)に合わせてエリアを選ぶことが最初の重要な一歩です。

- 賃料は「立地・面積・設備・築年数」で決まる。 これらの要素が自社の利用目的に合っているかを多角的に評価し、物件の価値を正しく見極めることが重要です。

- 失敗しないためには、事前の準備と内見が不可欠。 「何のために使うのか」という利用目的を明確にし、必要な面積やスペックを算出した上で、必ず現地に足を運び、自分の目で確認しましょう。

- コストを抑えるには、視点を変える工夫が必要。 希望エリアを郊外に広げたり、築古物件やリノベーション物件を視野に入れたり、複数の不動産会社に相談したりすることで、予算内で最適な物件に出会える可能性は格段に高まります。

貸倉庫探しは、時間も労力もかかる一大プロジェクトです。しかし、ここで最適な拠点を見つけられるかどうかは、企業の将来の成長を左右する重要な投資と言えます。

本記事でご紹介した知識やノウハウが、皆様の埼玉での貸倉庫探しの一助となり、事業の成功につながる最適なパートナー(物件)を見つけ出すためのお役に立てれば幸いです。