事業拡大や物流体制の強化に伴い、新たな倉庫を探している事業者にとって、「平屋の貸倉庫」は魅力的な選択肢の一つです。ワンフロアで広々とした空間は、作業効率の向上やレイアウトの柔軟性といった多くのメリットをもたらします。しかし、その一方で、土地の確保やコスト面でのデメリットも存在し、自社の事業内容と照らし合わせて慎重に検討する必要があります。

この記事では、平屋の貸倉庫の基本的な特徴から、2階建て倉庫との違い、具体的なメリット・デメリット、そして最適な物件を見つけるための上手な探し方まで、網羅的に解説します。さらに、契約前に必ず確認すべき注意点についても詳しく掘り下げ、後悔のない倉庫選びをサポートします。

これから倉庫を借りることを検討している経営者や担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、自社にとって最適な一棟を見つけてください。

目次

平屋の貸倉庫とは

平屋の貸倉庫とは、その名の通り、建物が1階建てで構成されている倉庫のことです。すべての保管スペース、荷捌きスペース、作業エリア、場合によっては事務所などが一つのフロアに収まっているのが最大の特徴です。このシンプルな構造が、物流業務や製造業において多くの利点をもたらします。

物流施設は、その構造によって「平屋建て倉庫」と「多層階倉庫(マルチテナント型など)」に大別されます。特に、大型の荷物や重量物を扱う場合、あるいは荷物の入出庫が頻繁に行われる物流拠点においては、平屋倉庫がその機能性を最大限に発揮します。

近年では、単に荷物を保管するだけの場所ではなく、企業の物流戦略や生産活動の核となる高機能な平屋倉庫も増えています。例えば、顧客の特定の要望に合わせて建築されるBTS型(Build to Suit)の倉庫では、最適な動線を確保するための柱の位置、特殊な機械を設置するための床の強度、温度管理のための空調設備など、細部にわたってカスタマイズされた平屋倉庫が供給されています。

平屋倉庫と聞くと、古くからの小規模な倉庫をイメージするかもしれませんが、現代の物流ニーズに応えるべく進化を続けているのが実情です。その基本的な構造と特性を理解することが、適切な倉庫選びの第一歩となります。

2階建て倉庫との違い

平屋倉庫の特性をより深く理解するために、2階建て以上の「多層階倉庫」との違いを比較してみましょう。両者の違いは、単に階数の差だけでなく、倉庫としての機能性や運用方法、コスト構造にまで及びます。

| 比較項目 | 平屋倉庫 | 2階建て(多層階)倉庫 |

|---|---|---|

| 構造 | ワンフロアで完結 | 複数の階層で構成 |

| 荷物の流れ | 水平移動が中心 | 垂直移動(エレベーター、垂直搬送機)が発生 |

| 得意な荷物 | 重量物、長尺物、大型の荷物 | 軽量物、小物、多品種の荷物 |

| 作業効率 | 動線がシンプルで高効率。入出庫が速い | ピッキング効率は高いが、垂直搬送がボトルネックになる可能性 |

| レイアウト | 自由度が高い。柱が少なく大空間を確保しやすい | 階段やエレベーターの位置に制約される |

| 床の耐荷重 | 地面に直接基礎があるため、高い耐荷重を確保しやすい | 上層階は構造上の制約で耐荷重が低くなるのが一般的 |

| 土地効率 | 低い(広い敷地が必要) | 高い(限られた土地で延床面積を確保できる) |

| 坪単価 | 高くなる傾向 | 相対的に安くなる傾向 |

構造と荷物の流れの根本的な違い

最大の違いは、荷物の移動が「水平方向」で完結するか、「垂直方向」の移動を伴うかという点です。

平屋倉庫では、トラックからの荷下ろし、検品、保管、ピッキング、出荷までの一連の流れがすべて同じフロア内で行われます。これにより、フォークリフトなどの荷役機械がスムーズに移動でき、作業動線がシンプルになります。特に、迅速な入出庫が求められるクロスドック型の物流センターなどでは、この水平移動の効率性が大きな強みとなります。

一方、2階建て倉庫では、1階をトラックバースと荷捌きスペース、2階以上を保管エリアとすることが一般的です。そのため、荷物を階層間で移動させるための貨物用エレベーターや垂直搬送機が必須となります。この垂直搬送が、時間的なロスや作業のボトルネックになる可能性があります。例えば、エレベーターを待つ時間や、一度に運べる量に限りがあることなどが挙げられます。

得意とする荷物と用途の違い

この構造の違いから、それぞれが得意とする荷物や用途も異なります。

平屋倉庫は、床の耐荷重を高く設定しやすく、天井クレーンの設置も比較的容易であるため、建設資材、鋼材、機械設備、自動車部品といった重量物や大型の荷物の保管・取り扱いに適しています。

対して、2階建て倉庫は、限られた土地で大きな保管面積を確保できるため、アパレル商品、日用雑貨、電子部品、書籍など、比較的小型で軽量な商品を多品種保管するのに向いています。棚を密集させて配置し、ピッキング効率を高めるようなレイアウトが採用されることが多く、EC向けの物流センターなどでよく見られます。

よくある質問:平屋倉庫は古い建物が多いイメージですが、最近のものはどうですか?

確かに、築年数の古い平屋倉庫も市場には存在します。しかし、近年、特に物流業界では高機能な平屋倉庫の需要が高まっており、新しい物件も次々と供給されています。

最新の平屋倉庫では、以下のような特徴が見られます。

- 高い断熱性: 屋根や壁に高性能な断熱材を使用し、夏場の室温上昇を抑制。省エネ効果も期待できます。

- 高床式・低床式: トラックの荷台の高さに合わせて倉庫の床を設計。高床式プラットフォームには、トラックとの段差を吸収する「ドックレベラー」が設置されることもあります。

- 広い柱スパン: 最新の建築技術により、柱と柱の間隔(スパン)を広く取ることが可能に。これにより、フォークリフトの操作性が向上し、レイアウトの自由度も高まります。

- 充実したセキュリティ: 防犯カメラや機械警備システムを標準装備し、大切な商品を盗難から守ります。

- 環境配慮: 太陽光発電システムの設置やLED照明の採用など、環境負荷を低減する取り組みが進んでいます。

このように、平屋倉庫と2階建て倉庫は、それぞれに異なる強みと弱みを持っています。自社が扱う商品の特性(サイズ、重量、種類)や、求める物流オペレーション(入出庫頻度、保管方法)を明確にし、どちらのタイプが最適かを見極めることが、倉庫選びの成功の鍵となります。

平屋の貸倉庫を借りる3つのメリット

平屋の貸倉庫が持つワンフロア構造は、多くの事業者にとって計り知れないメリットをもたらします。作業効率の劇的な向上から、事業の変化に柔軟に対応できるレイアウトの自由度まで、その利点は多岐にわたります。ここでは、平屋倉庫を借りることで得られる代表的な3つのメリットを、具体的なシナリオを交えながら詳しく解説します。

① フォークリフトやクレーンなどの重機が使いやすい

平屋倉庫の最大のメリットの一つが、フォークリフトや天井クレーンといった荷役用の重機を非常に効率的に、かつ安全に運用できる点です。これは、倉庫内での作業効率を左右する極めて重要な要素です。

シンプルな動線による作業効率の向上

2階建て倉庫では、階段やエレベーター、そして多くの柱がフォークリフトの動線を遮る障害物となります。狭い通路での切り返しや、エレベーター待ちの時間は、作業効率を著しく低下させる要因です。

一方、平屋倉庫は、柱の数が比較的少なく、広々としたワンフロア空間が広がっています。これにより、フォークリフトの走行ルートを最短距離で設計でき、無駄のないスムーズな動きが可能になります。荷物の搬入から保管場所への移動、そしてピッキングから搬出までの一連のプロセスが滞りなく進むため、作業時間を大幅に短縮できます。この時間短縮は、人件費の削減に直結し、企業の収益性を高める上で大きなインパクトを持ちます。

具体例:クロスドックセンターでの活用

例えば、複数のサプライヤーから納品された商品を、方面別の店舗トラックに積み替えて即日配送する「クロスドック」という物流手法があります。この業務では、荷物を保管することなく、迅速に仕分け・積み替えを行うスピードが命です。平屋倉庫であれば、荷下ろし用のトラックバースから荷捌きスペース、そして積み込み用のバースまでを一直線に近い動線で結ぶことができます。フォークリフトは広大なフロアを自由に行き来し、荷物を迅速に移動させられるため、クロスドックセンターの機能を最大限に発揮できるのです。

天井クレーンの設置と活用の容易さ

金型、鋼材、大型機械、プレカットされた木材など、フォークリフトでは扱いきれないほどの重量物や長尺物を取り扱う事業者にとって、天井クレーンは不可欠な設備です。平屋倉庫は、多層階倉庫に比べて天井クレーンの設置が構造的に容易であるという大きな利点があります。建物の梁(はり)や柱に直接走行レールを設置できるため、比較的自由にクレーンの配置を計画できます。

2階建て倉庫の場合、1階にクレーンを設置しようとすると、上階の床の構造が制約となり、設置できる場所が限られたり、そもそも設置が困難だったりするケースが多くあります。

平屋倉庫であれば、倉庫の全長にわたってクレーンを走行させることも可能で、トラックから直接重量物を吊り上げて倉庫内の任意の位置に移動・保管するといったダイナミックな運用が実現します。

安全性への貢献

見通しの良い広い空間は、作業の安全性向上にも寄与します。柱の死角や狭い通路が少ないため、フォークリフト同士や、フォークリフトと作業員との接触事故のリスクを低減できます。作業員は周囲の状況を把握しやすく、危険を予知しやすくなります。安全な作業環境は、従業員の安心感につながり、生産性の向上にも貢献する重要な要素です。

注意点:床の耐荷重の確認

ただし、重機を存分に活用するためには、倉庫の「床の耐荷重」が十分であることが大前提です。契約前には、使用するフォークリフトの車両重量と最大積載荷重を合計した重さに、床が耐えられるかを必ず確認しましょう。床の耐荷重は通常「〇〇kg/㎡」や「〇〇t/㎡」という単位で示されます。このスペック確認を怠ると、入居後に床が破損し、甚大な損害につながる恐れがあります。

② レイアウトの自由度が高い

事業環境は常に変化します。取り扱う商品が変わったり、物量が増減したり、新たな生産ラインを導入したりと、企業活動に応じて倉庫に求められる機能も変化していくものです。平屋倉庫の持つ「レイアウトの自由度の高さ」は、こうした事業の変化に柔軟に対応できるという大きな強みになります。

制約の少ない大空間

平屋倉庫の魅力は、何と言ってもその広大な「ハコ」としてのポテンシャルです。2階建て倉庫のように、階段やエレベーター、垂直搬送機といった、位置を動かせない固定設備がありません。これにより、フロア全体を一つのキャンバスのように捉え、自社のオペレーションに最適なレイアウトを自由に設計できます。

例えば、保管エリア、作業エリア、検品スペース、梱包スペース、事務所スペースなどを、業務の流れが最もスムーズになるように配置できます。柱のスパン(間隔)が広い物件を選べば、さらに自由度は増し、デッドスペースの発生を最小限に抑えながら、空間を有効に活用できます。

具体例:成長期のEC事業での活用

立ち上げたばかりのEC事業を考えてみましょう。最初は少ないSKU(在庫管理単位)でスタートしますが、事業が軌道に乗るにつれて、取り扱いアイテム数は飛躍的に増加する可能性があります。

平屋倉庫であれば、初期段階ではフロアの半分を保管棚エリア、もう半分を広めの梱包・出荷エリアとして使用できます。その後、物量が増えてきたら、保管棚を増設して保管エリアを拡大し、梱包ラインをより効率的な配置に変更するといった対応が容易です。季節限定商品の一時的な大量入荷など、スポット的な物量の変動にも、レイアウト変更で柔軟に対応できます。多層階倉庫のように「2階のスペースが足りなくなったが、1階に降ろすのは非効率」といった悩みとは無縁です。

マテハン機器導入の柔軟性

物流の自動化・省人化のために、コンベアや自動仕分け機、ピッキングロボットといったマテリアルハンドリング(マテハン)機器を導入する企業も増えています。平屋倉庫は、こうした機器の導入や、将来的なシステムの変更・拡張においても有利です。

ワンフロアであるため、コンベアラインの設計がしやすく、AGV(無人搬送車)やGTP(Goods to Person)型ロボットが走行するエリアも確保しやすいのです。事業の成長に合わせて物流システムを進化させていきたいと考える企業にとって、このレイアウトの柔軟性は将来への投資とも言えるでしょう。

まとめ:変化への対応力

結論として、平屋倉庫のレイアウトの自由度は、企業の「変化対応力」を直接的に高めるものです。荷物の種類や量の変化、作業プロセスの見直し、新たな設備投資など、将来のあらゆる可能性を見据えたとき、ワンフロアの連続した空間が持つ価値は非常に大きいと言えます。

③ スペースを最大限に活用できる

賃料を支払って借りる倉庫ですから、そのスペースは1㎡でも無駄なく活用したいと考えるのが当然です。平屋倉庫は、その構造的な特性から、建物の延床面積に対する「有効面積」の割合が高く、スペースを最大限に活用できるというメリットがあります。

垂直搬送設備の不要性

前述の通り、2階建て以上の倉庫には、荷物を上下階に移動させるための貨物用エレベーターや垂直搬送機が不可欠です。これらの設備は、それ自体が一定の面積を占有するだけでなく、その周囲には安全確保のための待機スペースや通路が必要になります。一般的に、エレベーター1基あたり、シャフト(昇降路)と機械室、そして周辺スペースを合わせると数十㎡の面積が消費されると言われています。この面積は、直接的に商品を保管したり、作業を行ったりすることができない「デッドスペース」となります。

平屋倉庫には、こうした垂直搬送設備が一切不要です。その分の面積を、すべて保管棚の設置や作業スペースの確保に割り当てることができます。同じ延床面積1,000㎡の倉庫でも、平屋倉庫の方が実際に使える有効面積は広くなるのです。これは、坪単価に換算した際の、実質的なコストパフォーマンスの向上につながります。

避難経路のシンプルさ

建築基準法や消防法では、火災などの非常時に安全に避難できるよう、避難経路の確保が義務付けられています。多層階の建物では、各階から直通階段までの経路を複数確保する必要があるなど、規定が複雑になりがちです。これにより、通路として確保しなければならない面積が広くなり、レイアウトに制約が生まれることがあります。

一方、平屋倉庫は、建物の外へ直接避難できる出入口を複数設けることで、比較的シンプルに避難経路を確保できます。そのため、フロア内を区切る壁や通路を最小限に抑え、広々とした一体空間として利用しやすいという利点があります。

具体例:天井高を活かした立体的な空間活用

平屋倉庫は水平方向のスペース効率が良いだけでなく、天井の高さを活かすことで、垂直方向の保管効率も高めることが可能です。

例えば、「ネステナー」と呼ばれる移動・段積みが可能なラックを使用すれば、パレットに乗せた荷物を3段、4段と高く積み上げることができます。あるいは、構造体となる支柱と棚板を組み合わせて床を設置し、倉庫内に擬似的な中2階を作る「積層棚(メザニンラック)」を導入する方法もあります。

これにより、床面積あたりの保管量を飛躍的に増大させることができます。イベント設営会社が、大型のトラスや音響機材をパレットごと効率的に保管したり、自動車整備工場が、タイヤや交換部品を省スペースでストックしたりする際に、こうした立体的な空間活用が非常に有効です。

注意点:有効天井高の確認

ただし、天井高を最大限に活用するためには、カタログスペックの「天井高」だけでなく、「有効天井高」を正確に把握することが重要です。有効天井高とは、天井の最も低い部分(梁、スプリンクラーヘッド、照明器具など)から床までの高さを指します。この高さを基準に、導入するラックの高さや、フォークリフトのマスト(支柱)の最大高を検討する必要があります。

平屋の貸倉庫を借りる3つのデメリット

平屋の貸倉庫には多くのメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。特に、立地やコスト、そして労働環境に関わる課題は、事業計画に大きな影響を与える可能性があります。これらのデメリットを事前に理解し、対策を検討しておくことが、倉庫選びの失敗を避けるために不可欠です。

① 広い敷地が必要になる

平屋倉庫の構造的な特徴がもたらす最大のデメリットは、同じ延床面積を確保するために、多層階倉庫よりも広大な敷地面積が必要になるという点です。

土地効率の低さという課題

例えば、延床面積1,000坪(約3,300㎡)の倉庫が必要だとします。2階建てであれば、500坪の土地があれば(建ぺい率・容積率による)、建築が可能です。しかし、平屋で1,000坪の倉庫を建てるには、当然ながら1,000坪の土地が必要になります(実際には、トラックヤードや駐車場などのスペースも必要なので、さらに広い土地が求められます)。

この「土地効率の低さ」は、特に地価の高いエリアにおいて、深刻な問題を引き起こします。

都市部での供給不足と賃料高騰

東京湾岸エリアや大阪湾岸エリアといった、大消費地に近く交通の利便性が非常に高い地域では、土地の価格が極めて高額です。土地の所有者やデベロッパーからすれば、限られた土地で最大限の収益を上げるためには、建物を上へ上へと伸ばし、総賃貸面積を増やすことができる多層階倉庫を建設する方が合理的です。

その結果、都市部やその近郊の主要な工業団地では、新規に供給される物流施設の多くが多層階となり、平屋倉庫の供給は非常に限られています。希少性が高いということは、需要と供給のバランスから、賃料が高騰する要因にもなります。首都圏で条件の良い平屋倉庫を探そうとすると、選択肢が少ない上に、多層階倉庫よりも割高な賃料を覚悟しなければならないケースが少なくありません。

立地の郊外化という傾向

このような背景から、平屋の貸倉庫は、比較的土地を確保しやすい郊外や、地方のインターチェンジ周辺などに立地する傾向が強くなります。

もし、自社のビジネスが都心部への即時配送を強みとしている場合や、従業員の多くが公共交通機関で通勤する場合には、郊外への立地は大きなデメリットとなり得ます。配送コストの増加や、人材確保の困難といった新たな課題に直面する可能性があるのです。

対策としての視点の転換

このデメリットへの対策としては、まず、倉庫探しのエリアを少し広げて検討してみることが挙げられます。主要な高速道路へのアクセスが良ければ、都心部から多少距離が離れていても、配送のリードタイムに大きな影響が出ない場合もあります。また、従業員の通勤手段として、車通勤を前提とした駐車場完備の物件を探したり、最寄り駅から送迎バスを運行したりといった選択肢も考えられます。

重要なのは、立地条件の優先順位を明確にし、どこまでなら譲歩できるのかを社内で事前にすり合わせておくことです。

② 夏場に室温が高くなりやすい

物流現場における労働環境の快適性は、作業効率や品質維持、そして従業員の定着率に直結する重要な要素です。その点で、平屋倉庫は「夏場に室温が高くなりやすい」という、物理的なデメリットを抱えています。

屋根からの放射熱の影響

平屋倉庫は、建物の床面積とほぼ同じ面積の屋根が、一層で構成されています。この広い屋根が、夏場の強い日差しを直接受け止めることになります。特に、多くの倉庫で採用されている金属製の折板(せっぱん)屋根は、熱を吸収・伝導しやすく、屋根の表面温度は時に70℃~80℃にも達すると言われています。

この屋根からの強烈な放射熱が、屋根裏の空気を暖め、その熱が倉庫内の空間全体に伝わります。その結果、空調設備がなければ、倉庫内の温度は外気温を大きく上回り、40℃近くになることも珍しくありません。

もたらされる深刻な問題

この高温環境は、以下のような深刻な問題を引き起こす可能性があります。

- 商品の品質劣化: 食品、飲料、医薬品、化粧品、化学薬品、精密電子機器など、温度変化に弱い商品を保管している場合、品質が劣化し、商品価値を失うリスクがあります。チョコレートが溶けたり、ワインの風味が損なわれたりするのは典型的な例です。

- 作業者の熱中症リスク: 高温多湿の環境下での長時間の肉体労働は、熱中症の危険性を著しく高めます。従業員の健康と安全を脅かすだけでなく、集中力の低下による作業ミスや事故の原因にもなりかねません。

- 光熱費の増大: もし空調設備があったとしても、広大な空間を強力に冷やし続けるには、膨大な電力を消費します。特に断熱性能の低い倉庫では、冷房効率が悪く、夏場の電気代が経営を圧迫する要因になることもあります。

契約前に確認すべき対策の有無

このデメリットを回避・軽減するためには、物件探しの段階で、暑さ対策が施されているかどうかを注意深く確認することが極めて重要です。

- 断熱材の施工: 屋根裏にウレタンフォームを吹き付けたり、断熱材入りのサンドイッチパネルを使用したりしているかを確認します。断熱材は、外からの熱の侵入を大幅にカットする最も効果的な対策の一つです。

- 遮熱塗装: 屋根の表面に、太陽光を反射する特殊な塗料(遮熱塗料)が塗られているかを確認します。これにより、屋根自体の温度上昇を10℃~20℃程度抑制する効果が期待できます。

- 換気設備の能力: 大型シーリングファン(HVLSファン)が設置されていると、倉庫内の空気が撹拌され、体感温度を下げることができます。また、壁面に設置された大型の換気扇や、屋根のベンチレーター(換気棟)の数と性能も確認しましょう。

FAQ:空調がない倉庫に、後からエアコンを設置することは可能ですか?

貸主の許可があれば可能ですが、いくつかのハードルがあります。まず、設置工事を行うこと自体の承諾が必要です。次に、業務用エアコンを稼働させるための十分な電源容量(キュービクルなど)が備わっているかを確認しなければなりません。容量が不足している場合、増設工事に高額な費用がかかることがあります。また、設置費用や原状回復(退去時にエアコンを撤去する)の義務についても、契約前に貸主と明確に取り決めておく必要があります。

③ 坪単価が高くなる傾向がある

倉庫を借りる上で最も気になる要素の一つが賃料です。平屋倉庫は、その作業効率の高さや使い勝手の良さから人気がありますが、一方で「坪単価(1坪あたりの月額賃料)が多層階倉庫に比べて高くなる傾向がある」という経済的なデメリットがあります。

坪単価が高くなる主な理由

平屋倉庫の坪単価が割高になる背景には、いくつかの複合的な理由が存在します。

- 土地コストの反映: 前述の通り、平屋倉庫は広い敷地を必要とします。賃料には当然、土地の価格や固定資産税といった地代コストが反映されます。同じ延床面積であれば、より広い土地を占有する平屋倉庫の方が、坪あたりの賃料に上乗せされる土地コストの割合が大きくなるのです。

- 建築コストの非効率性: 意外に思われるかもしれませんが、延床面積あたりで比較した場合、平屋倉庫は建築コストが割高になることがあります。特に、建物を支える「基礎」と、建物を覆う「屋根」は、建築工事の中でもコストのかかる部分です。2階建て倉庫は、1つの屋根と1つの基礎で2フロア分の床面積を稼げますが、平屋倉庫は床面積と同じだけの屋根と基礎が必要になります。この建築コストの差が、賃料に反映される場合があります。

- 希少性と需要の高さ: 重量物や長尺物を扱う業種、クロスドックのような特定の物流オペレーションを行う企業にとって、平屋倉庫は「代替の効かない」存在です。このように特定のニーズを持つテナントからの需要は根強く、常に一定数存在します。一方で、特に都市部では供給が少ないため、希少価値が生まれます。この需要と供給のアンバランスが、価格を高止まりさせる要因となっています。

コストパフォーマンスの総合的な評価が重要

例えば、同じエリア、同じ延床面積の物件で、平屋倉庫の坪単価が5,000円、2階建て倉庫の坪単価が4,500円というケースは珍しくありません。単純に坪単価だけを見ると、平屋倉庫は割高に感じられるでしょう。

しかし、ここで重要なのは、目先の坪単価だけでなく、トータルコストで判断するという視点です。

- 人件費の削減効果: 平屋倉庫のシンプルな動線によって作業効率が向上し、残業時間が削減されたり、より少ない人数でオペレーションを回せたりする可能性があります。これにより削減できる人件費は、坪単価の差額を上回るかもしれません。

- 時間的価値: 入出庫のリードタイムが短縮されることで、顧客満足度が向上したり、新たなビジネスチャンスが生まれたりする可能性もあります。

- 設備投資の抑制: 多層階倉庫で必要となる貨物用エレベーターの維持管理費や、将来的な更新費用は不要です。

結論として、坪単価の高さは確かにデメリットですが、それが自社の事業にもたらすメリット(効率化、生産性向上)と比較衡量し、総合的なコストパフォーマンスを評価することが不可欠です。表面的な賃料の安さだけで多層階倉庫を選んだ結果、作業効率が悪化し、かえって人件費がかさんでしまうという事態は避けなければなりません。

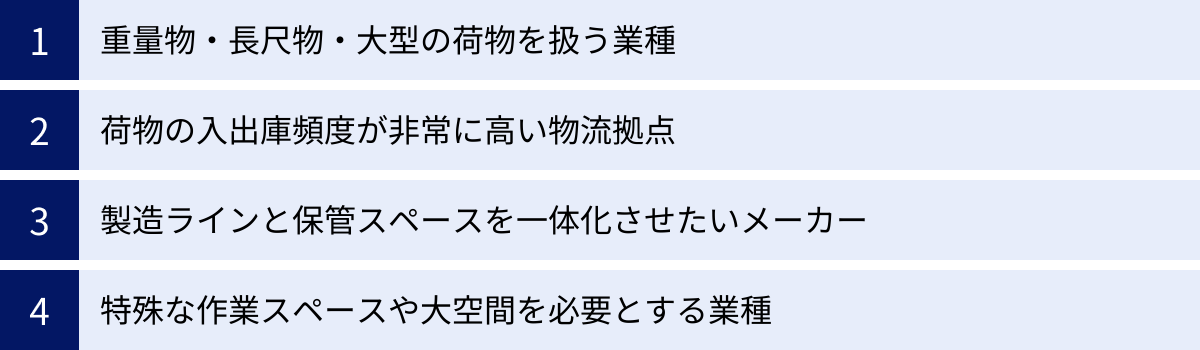

平屋の貸倉庫が向いているケース

これまで見てきたメリットとデメリットを踏まえると、平屋の貸倉庫が特にその強みを発揮できる、特定の業種や事業モデルが浮かび上がってきます。自社の事業がこれから挙げるケースに当てはまる場合、平屋倉庫は最適な選択肢となる可能性が非常に高いでしょう。ここでは、平屋倉庫がどのようなケースで最も効果的に活用できるかを、具体的なシナリオを交えて解説します。

ケース1:重量物・長尺物・大型の荷物を扱う業種

これは、平屋倉庫が最も得意とする領域です。フォークリフトでの運搬が困難、あるいは不可能な荷物を扱う事業者にとって、平屋倉庫の構造はまさに理想的と言えます。

- 該当する業種の例:

- 鉄鋼・非鉄金属業: 鋼材コイル、H形鋼、パイプなど

- 木材・建材業: プレカットされた木材、石膏ボード、断熱材、サッシなど

- 機械・設備メーカー: 産業機械、工作機械、金型、大型の部品など

- 自動車関連産業: 自動車本体、エンジン、大型のプレス部品など

- 住宅設備メーカー: ユニットバス、システムキッチンなど

- 具体的な活用シナリオ:

建設機械のレンタル・整備を行う会社を想像してみましょう。顧客から返却された大型の油圧ショベルやブルドーザーを、トラックから自走で倉庫内に搬入します。倉庫内には天井クレーンが設置されており、エンジンやアームといった重量部品を吊り上げて、整備エリアで効率的にメンテナンス作業を行います。整備が完了した機械は、そのまま倉庫内の保管エリアに移動させ、次の貸し出しに備えます。

このような一連の作業は、階層の移動がなく、広々とした空間とクレーン設備があって初めてスムーズに行えます。荷物の「重さ」と「大きさ」が事業の根幹である場合、平屋倉庫は必要不可欠なインフラとなります。

ケース2:荷物の入出庫頻度が非常に高い物流拠点

荷物を長期間保管する「保管型倉庫(DC:Distribution Center)」とは対照的に、荷物を保管せず、入荷後すぐに仕分けて出荷する「通過型倉庫(TC:Transfer Center)」や「クロスドックセンター」と呼ばれる物流拠点があります。これらの拠点では、スピードが最も重要な価値となります。

- 該当する用途の例:

- 大手小売業の地域配送センター: 各メーカーから納品された商品を店舗別に仕分け、配送する拠点。

- 運輸・運送会社の集配デポ: 集荷した荷物を方面別に仕分け、幹線輸送トラックに積み替える拠点。

- 生鮮食品の卸売市場: 全国から集まった青果や鮮魚を、仲卸業者や小売店へ迅速に分配する場所。

- 具体的な活用シナリオ:

あるコンビニエンスストアチェーンの地域配送センターでは、深夜から早朝にかけて、お弁当、パン、飲料などのメーカー便が次々と到着します。平屋倉庫の広大な荷捌きスペースで、トラックから降ろされた商品は、すぐに担当エリアの店舗別に仕分けられます。仕分けられた商品は、すぐさま店舗への配送トラックに積み込まれ、朝の開店に間に合うように出発していきます。

ここでは、垂直搬送による時間のロスは致命的です。荷物の水平移動だけで完結する平屋倉庫の構造が、サプライチェーン全体のリードタイムを短縮し、新鮮な商品を顧客に届けるというミッションを支えているのです。

ケース3:製造ラインと保管スペースを一体化させたいメーカー

小規模から中規模のメーカーにとって、製造工場と製品・原材料の倉庫を一つの場所に集約することは、コスト削減と効率化の観点から非常に有益です。平屋倉庫のレイアウト自由度の高さは、このような「工場兼倉庫」としての活用に最適です。

- 該当する業種の例:

- 食品加工業: 原材料の保管、加工、パッケージング、製品出荷まで。

- アパレル・縫製業: 生地の保管、裁断、縫製、検品、出荷まで。

- 家具・木工: 木材の保管、加工、組み立て、塗装、完成品の保管まで。

- 電子機器の組立業: 部品の受入・保管、組立ライン、検査、梱包・出荷まで。

- 具体的な活用シナリオ:

オーダーメイドのキッチンを製造するメーカーを考えてみましょう。平屋の倉庫兼工場内では、一方にステンレスや木材といった原材料の保管エリアがあります。そこから材料が加工エリアに運ばれ、切断や曲げ加工が行われます。次に、それらのパーツが組立エリアに集められ、職人の手によって一つのキッチンの形になります。最後に、完成した製品は出荷前の保管エリアに置かれ、顧客への納品を待ちます。

このように、原材料の入口から製品の出口まで、生産工程の流れに沿って澱みない動線を設計できるのが平屋倉庫の強みです。将来、新たな加工機械を導入したり、生産ラインを増設したりする際にも、レイアウト変更で柔軟に対応できます。

ケース4:特殊な作業スペースや大空間を必要とする業種

単に物を置くだけでなく、倉庫の空間そのものを活用して特殊な作業を行う業種にとっても、平屋倉庫は魅力的な選択肢です。

- 該当する業種の例:

- 自動車整備工場: リフトの設置や広い作業スペースが必要。

- イベント設営・レンタル会社: 大型の舞台装置や音響・照明機材の保管とメンテナンス。

- 撮影スタジオ: 車や大型セットを持ち込んで撮影するための、柱のない大空間と高い天井高が必要。

- 研究開発施設: 特殊な実験装置の設置や、試作品のテストを行うための広いスペース。

- まとめ:自社の事業特性とのマッチングが鍵

以上のケースからわかるように、平屋倉庫が向いているかどうかは、「自社が扱う荷物の物理的な特性(サイズ、重量)」と「自社の事業における作業プロセスの特性(入出庫頻度、製造工程の有無)」を深く分析することで見えてきます。これらの特性と、平屋倉庫が持つ「重機活用の容易さ」「レイアウトの自由度」「水平移動の効率性」といったメリットが合致する場合、事業の成長を力強く後押しする最適なパートナーとなるでしょう。

平屋の貸倉庫にかかる費用の目安

平屋の貸倉庫を借りるにあたり、最も重要な関心事の一つが費用です。事業計画を立てる上で、賃料や初期費用を正確に把握しておくことは不可欠です。ここでは、平屋倉庫にかかる費用の内訳と、その目安について解説します。ただし、費用は立地、物件のスペック、契約条件などによって大きく変動するため、あくまで一般的な相場観として捉えてください。

賃料(坪単価)

倉庫の賃料は、一般的に「坪単価」で示されます。これは、1坪(約3.3㎡)あたりの1ヶ月の賃料を指し、物件の価値を比較する際の基本的な指標となります。この坪単価は、様々な要因によって決まります。

坪単価を左右する主な要因

- 立地(エリア): 最も大きな影響を与える要素です。大消費地に近い首都圏や関西圏の湾岸部・内陸部は坪単価が高く、地方へ行くほど安くなる傾向があります。また、高速道路のインターチェンジからの距離や、主要幹線道路へのアクセスのしやすさも価格に直結します。

- 築年数と設備: 築年数が浅く、新しい設備(空調、ドックレベラー、LED照明など)が整っている物件は、当然ながら坪単価が高くなります。

- 建物スペック: 天井の有効高、床の耐荷重、柱のスパン(間隔)、トラックバースの数、庇(ひさし)の広さなど、建物の仕様が高いほど坪単価も上昇します。

- 需要と供給: 前述の通り、平屋倉庫は特定のニーズを持つ企業からの需要が安定している一方で、供給が限られているエリアでは希少価値から坪単価が高くなります。

エリア別・坪単価の目安

以下は、一般的な事業用倉庫の坪単価の目安です。平屋倉庫の場合、この相場よりもやや高くなる可能性があることを念頭に置いてください。

| エリア | 坪単価の目安(月額) | 特徴 |

|---|---|---|

| 首都圏(東京湾岸部) | 7,000円~12,000円 | 大規模・高機能な物流施設が集中。交通の要衝だが、平屋の供給は極めて少ない。 |

| 首都圏(内陸部・国道16号線沿い) | 4,500円~7,500円 | 首都圏全域への配送に便利な立地。物流施設の集積地で、競争が激しい。 |

| 関西圏(大阪湾岸部) | 6,000円~9,000円 | 西日本の物流ハブ。首都圏に次いで賃料水準が高い。 |

| 中京圏(愛知県など) | 3,500円~6,000円 | 自動車産業をはじめとする製造業の集積地。関連企業の需要が高い。 |

| 地方中核都市(福岡、仙台など) | 3,000円~5,500円 | 各地域の配送拠点としての需要が中心。 |

| その他の地方エリア | 2,000円~4,000円 | 地域密着型の倉庫が多い。地価が安いため、賃料も比較的安価。 |

注意点:総額での比較が重要

物件情報に記載されている坪単価や賃料だけで判断してはいけません。多くの場合、賃料とは別に「共益費」や「管理費」がかかります。これは、共有部分の清掃や電気代、エレベーターの保守点検費用(多層階の場合)などに充てられる費用です。月々の支払い総額は「賃料+共益費・管理費」となります。物件を比較検討する際は、必ずこの支払い総額で比較するようにしましょう。

初期費用

倉庫を借りる際には、月々の賃料とは別に、契約時にまとまった初期費用が必要になります。これは事業用不動産に共通するもので、一般的に月額賃料総額(賃料+共益費)の8ヶ月~12ヶ月分程度が目安とされています。資金計画に大きく関わる部分なので、内訳をしっかり理解しておきましょう。

初期費用の主な内訳

- 敷金・保証金: 賃料の未払いや、退去時の原状回復費用などに備えて、貸主に預けておくお金です。居住用の賃貸物件よりも高額で、賃料の3ヶ月~10ヶ月分が相場です。特に、事業規模の大きなテナントや、特殊な使い方をする場合は高めに設定されることがあります。契約が終了し、物件を明け渡す際に、未払い賃料や原状回復費用などを差し引いた上で返還されます。

- 礼金: 貸主に対するお礼として支払うお金で、返還されません。賃料の0ヶ月~2ヶ月分が相場ですが、近年は礼金なし(ゼロ)の物件も増えています。

- 仲介手数料: 物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料です。法律(宅地建物取引業法)で上限が定められており、賃料の1ヶ月分+消費税が一般的です。

- 前払賃料: 契約した月の賃料(月の途中から入居する場合は日割り計算)と、その翌月分の賃料を前払いで支払います。

- 火災保険料: ほとんどの場合、加入が義務付けられます。建物の構造や面積、補償内容によって保険料は異なりますが、数万円~数十万円程度が目安です。

- 保証会社利用料: 連帯保証人の代わりに、家賃保証会社の利用を必須とする物件が増えています。初回保証料として、月額賃料総額の50%~100%程度が必要になるのが一般的です。

初期費用のシミュレーション

【条件】

- 月額賃料:100万円

- 共益費:10万円

- 敷金:6ヶ月分

- 礼金:1ヶ月分

- 仲介手数料:1ヶ月分+消費税

【計算】

- 敷金:(100万円+10万円) × 6ヶ月 = 660万円

- 礼金:(100万円+10万円) × 1ヶ月 = 110万円

- 仲介手数料:(100万円+10万円) × 1ヶ月 × 1.1 (消費税) = 121万円

- 前払賃料(翌月分):110万円

- 入居月賃料(日割):仮に110万円

- 初期費用合計(概算): 約1,111万円

このように、事業用倉庫の契約には高額な初期費用がかかります。この他に、引越し費用や内装工事費、什器の購入費用なども必要になるため、余裕を持った資金計画を立てることが極めて重要です。

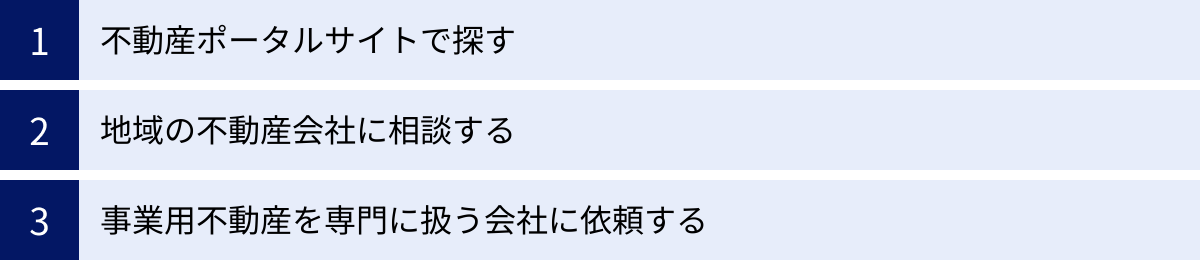

平屋の貸倉庫の上手な探し方

自社のニーズに合った理想的な平屋倉庫を見つけるためには、どのような方法で情報を収集し、アプローチすればよいのでしょうか。探し方にはそれぞれ特徴があり、メリット・デメリットが存在します。ここでは、代表的な3つの探し方を紹介し、それぞれの効果的な活用法について解説します。自社の状況や優先順位に合わせて、これらの方法を組み合わせることが成功への近道です。

不動産ポータルサイトで探す

現在、最も手軽で一般的な物件の探し方が、インターネット上の不動産ポータルサイトを活用する方法です。事業用不動産を専門に扱う大手サイトが複数存在し、多くの情報を一度に比較検討できます。

- メリット:

- 手軽さと網羅性: パソコンやスマートフォンがあれば、いつでもどこでも、膨大な数の物件情報を閲覧できます。全国の物件が掲載されているため、広域で探している場合に便利です。

- 条件絞り込み機能: 「エリア」「面積」「賃料」といった基本的な条件はもちろん、「平屋建て」「クレーン付き」「高床式」といった、より専門的な条件で絞り込んで検索できるサイトもあります。

- 相場観の把握: 多くの物件情報に触れることで、希望するエリアやスペックの賃料相場がどのくらいなのかを、客観的に把握できます。これは、後の交渉段階で非常に役立つ知識となります。

- デメリット:

- 情報の鮮度: 人気のある物件は、サイトに掲載される前に成約してしまうことがあります。また、すでに成約済みの物件が「おとり広告」として掲載され続けているケースも稀にあり、情報の更新が常に最新とは限りません。

- 公開物件の限界: 市場に出回る事業用不動産の情報のうち、ポータルサイトに掲載されているのは氷山の一角だと言われています。特に条件の良い優良物件や、貸主の意向で公にしたくない物件は、非公開(水面下)で取引されることがほとんどです。

- 専門的な検索の難しさ: 「床荷重〇〇t/㎡以上」「有効天井高〇m以上」といった、より詳細なスペックでの絞り込みが難しいサイトも多く、一つひとつの物件詳細を丹念に確認する手間がかかります。

- 効果的な活用法:

不動産ポータルサイトは、「最初の情報収集」と「希望条件の整理」のツールとして活用するのが最も賢明です。まずはここで広く情報を集め、自社の希望条件(エリア、面積、予算など)を固めていきましょう。そして、気になる物件を見つけたら、掲載情報だけで判断せず、すぐに問い合わせて詳細な資料を取り寄せたり、内見を申し込んだりするなど、迅速に行動することが重要です。

地域の不動産会社に相談する

長年その地域で営業している、地元密着型の不動産会社に相談するのも有効な手段の一つです。大手にはない、独自の強みを持っています。

- メリット:

- 地域限定の非公開情報: 地元の地主や物件オーナーと長年にわたる信頼関係を築いていることが多く、ポータルサイトには載っていない「掘り出し物」の非公開情報を持っている可能性があります。「あの土地が空いたらしい」「〇〇さんの倉庫がもうすぐ退去予定だ」といった、地域ならではの生きた情報に期待できます。

- 周辺環境に関する深い知識: 物件そのものの情報だけでなく、前面道路の交通量、近隣住民の特性、地域の慣習、騒音や臭気に関する潜在的なトラブルのリスクなど、データだけではわからないリアルな情報を提供してくれることがあります。

- 柔軟な交渉力: オーナーと直接的な関係があるため、賃料や契約条件に関する交渉がスムーズに進む場合があります。

- デメリット:

- エリアと物件数の限界: 当然ながら、その会社の営業エリア外の物件情報はほとんど持っていません。また、会社によっては、居住用物件がメインで、倉庫や工場といった事業用不動産の取り扱いに慣れていない場合もあります。

- 専門知識のばらつき: 事業用不動産に関する専門知識(用途地域、建築基準法、設備など)のレベルは、担当者によって差がある可能性があります。

- 効果的な活用法:

「このエリアで探したい」という希望が明確に固まっている場合に、非常に有効な方法です。ポータルサイトで目星をつけたエリアの不動産会社を複数訪問し、相談してみるのがよいでしょう。その際のレスポンスの速さ、提案の質、担当者の専門性などを見極め、信頼できるパートナーを探すことが大切です。

事業用不動産を専門に扱う会社に依頼する

倉庫、工場、物流センターといった事業用不動産の仲介を専門的に行っている不動産会社に依頼する方法です。専門家ならではの知見とネットワークを活かした、質の高いサービスが期待できます。

- メリット:

- 圧倒的な専門知識: 倉庫や工場に関する法令(都市計画法、建築基準法、消防法など)や、物流オペレーションに関する深い知識を持っています。企業の事業内容や物流戦略をヒアリングした上で、「どのようなスペックの倉庫が最適か」というプロの視点から、的確なアドバイスや物件提案をしてくれます。

- 広範な非公開情報ネットワーク: 全国の物流会社やメーカー、デベロッパーとの広範なネットワークを持っており、一般には公開されていない優良な物件情報を多数保有しています。企業の移転ニーズなどをいち早くキャッチし、マッチングさせてくれることもあります。

- ワンストップでのサポート: 物件探しから、条件交渉、契約手続き、さらには内装工事やマテハン機器の導入、移転作業の手配まで、倉庫に関わるあらゆるプロセスをワンストップでサポートしてくれる会社もあります。

- デメリット:

- 敷居の高さ: 大規模な物流施設や、法人向けの仲介をメインにしている会社が多く、個人の小規模な事業者にとっては少し敷居が高いと感じられるかもしれません。

- コンサルティング料の可能性: 物件の仲介手数料とは別に、専門的なコンサルティングサービスに対して別途費用が発生する場合があります。依頼する前に、料金体系を明確に確認しておく必要があります。

- 効果的な活用法:

「自社の事業に最適な倉庫を、効率的かつ確実に探したい」と考える企業にとって、最もおすすめできる方法です。特に、専門的な要件(危険物倉庫、冷凍冷蔵倉庫など)がある場合や、物流戦略全体の見直しを含めて倉庫移転を考えている場合には、専門家のサポートが不可欠です。複数の専門会社に問い合わせ、自社の事業への理解度や提案内容を比較検討し、最も信頼できるパートナーを選ぶことが、倉庫探しの成功を大きく左右します。

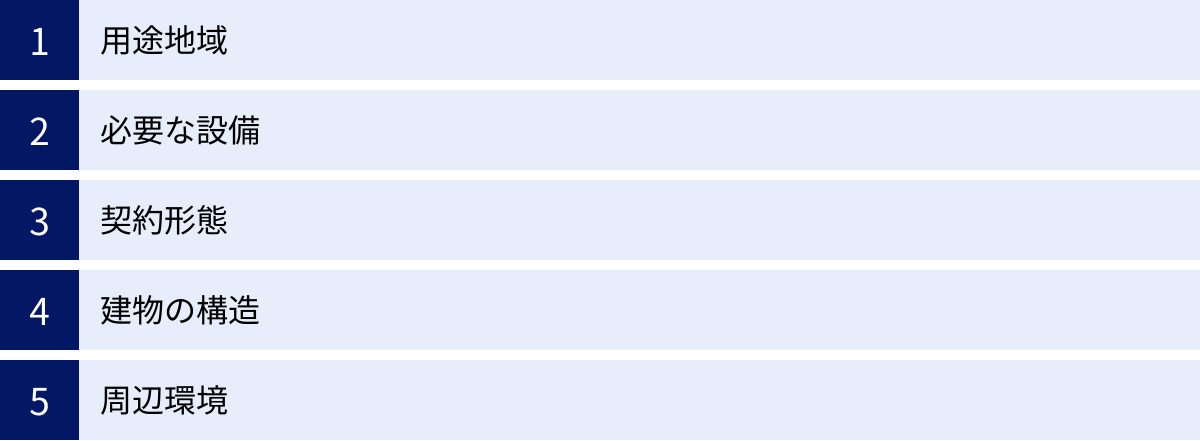

平屋の貸倉庫を借りる前に確認すべき5つの注意点

理想的な平屋倉庫を見つけたとしても、すぐに契約に進むのは禁物です。契約後に「こんなはずではなかった」というトラブルを避けるため、入居前に必ず確認しておくべき重要なチェックポイントがいくつかあります。ここでは、特に見落としがちで、後々の事業運営に大きな影響を及ぼす可能性のある5つの注意点を詳しく解説します。

① 用途地域

「用途地域」は、物件探しの初期段階で必ず確認すべき最も基本的な項目の一つです。これを怠ると、最悪の場合、借りた倉庫で目的の事業を営むことができないという事態に陥ります。

- 用途地域とは?:

用途地域とは、都市計画法に基づき、計画的な市街地を形成するために、土地の利用目的や建てられる建物の種類、規模などを定めたルールのことです。住居系、商業系、工業系の3つに大別され、さらに細かく13種類の地域に区分されています。 - なぜ重要なのか?:

倉庫や工場は、どの用途地域にでも建てられるわけではありません。例えば、「第一種低層住居専用地域」のような閑静な住宅街では、原則として倉庫や工場の建築は認められていません。もし、知らずにこのような地域の物件を借りてしまうと、行政から事業停止の指導を受ける可能性があります。 - 倉庫・工場が立地可能な主な用途地域:

- 準工業地域: 危険性が低い、または環境を悪化させる恐れが少ない工場のほか、住宅や店舗なども建てられる地域です。比較的幅広い業種の工場や倉庫が立地できます。

- 工業地域: どのような工場でも建設可能な地域です。住宅や店舗も建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建設できません。

- 工業専用地域: 工業の利便性を高めるための地域で、工場の操業に特化しています。住宅、店舗、学校などは一切建てられず、まさに工場のためのエリアです。倉庫業を営むことは可能です。

- 確認方法と注意点:

物件の用途地域は、不動産会社に確認すればすぐにわかります。また、各自治体のウェブサイトで公開されている都市計画図で、自分で調べることも可能です。

ここで注意すべきは、「倉庫として募集されているから大丈夫だろう」と安易に考えないことです。例えば、同じ「倉庫業」でも、通常の物品を保管するのか、消防法で定められた「危険物」を保管するのかによって、立地できる条件は異なります。また、騒音や振動、臭気を伴う作業を行う工場の場合、工業専用地域でないと近隣住民から苦情が出てトラブルになるケースもあります。

自社の事業内容(取り扱う品目、作業内容)を不動産会社に正確に伝え、その事業が法的に問題なく行える地域かどうかを、必ず契約前に確認してください。

② 必要な設備

事業を円滑に進めるためには、倉庫にどのような設備が備わっているかが極めて重要です。内見時には、以下の項目をリストアップし、一つひとつ meticulously(細心の注意を払って)チェックしましょう。

- 床の耐荷重(kg/㎡またはt/㎡):

使用するフォークリフトの総重量(車両重量+最大積載量)や、設置する保管ラックの最大荷重を計算し、床がそれに耐えられるかを確認します。耐荷重を超えて使用すると、床のひび割れや沈下を引き起こし、重大な事故につながります。 - 天井高(有効天井高):

カタログ上の天井高ではなく、梁(はり)や照明器具、スプリンクラーヘッドなど、最も低い障害物までの「有効天井高」をメジャーで実測することが重要です。この高さによって、導入できるラックの段数や、フォークリフトがマストを伸ばせる高さが決まります。 - 電源容量(kVA):

使用する機械設備(製造機械、コンプレッサー、溶接機、大型空調など)の消費電力をすべて合計し、倉庫に引き込まれている電源容量で足りるかを確認します。容量が不足する場合、増設工事が必要になりますが、その可否や費用負担(貸主か借主か)について、事前に協議しておく必要があります。 - 搬入口のサイズと庇(ひさし):

搬入口の幅と高さを実測し、利用するトラック(4t車、10t車など)や、搬入する大型機材が問題なく通過できるかを確認します。また、雨天時の荷役作業の効率を左右する庇(ひさし)の有無と、その広さ(トラックの荷台を十分に覆えるか)も重要なチェックポイントです。 - トラックバースとドックレベラー:

高床式の倉庫の場合、プラットフォームの高さがトラックの荷台の高さと合っているかを確認します。高さが合わないと、荷役に余計な手間と時間がかかります。トラックの荷台との段差を自動で調整してくれる「ドックレベラー」が設置されていれば、作業効率は飛躍的に向上します。 - その他:

インターネット環境(光回線の引き込み可否)、空調・換気設備の有無と性能、セキュリティ設備(機械警備、防犯カメラ)、トイレや休憩スペースの状況など、事業運営と従業員の労働環境に関わる設備も忘れずに確認しましょう。

③ 契約形態

事業用物件の賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。この違いを理解していないと、将来の事業計画に大きな支障をきたす可能性があります。

- 普通借家契約:

契約期間が満了しても、借主が希望する限り、貸主は正当な事由がない限り更新を拒絶できない契約です。借主の権利が強く保護されており、長期間にわたって安定的に事業を続けたい場合に適しています。 - 定期借家契約:

契約期間の満了によって、契約が確定的に終了する契約です。更新という概念はなく、引き続き利用したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要があります。貸主が再契約を望まない場合、借主は期間満了とともに退去しなければなりません。 - どちらを選ぶべきか?:

言うまでもなく、借主にとっては普通借家契約の方が有利です。多額の投資をして内装工事や設備導入を行ったのに、数年後の契約満了時に「再契約はできません」と貸主から通告されれば、その投資が無駄になってしまいます。

特に、その場所を事業の恒久的な拠点としたいと考えている場合は、できるだけ普通借家契約の物件を探すことをお勧めします。定期借家契約の物件を検討する場合は、「なぜ定期なのか(将来の建て替え計画など)」という理由を確認し、再契約の可能性について貸主の意向を可能な限り探るとともに、期間満了時に移転を余儀なくされるリスクを常に念頭に置いておく必要があります。

④ 建物の構造

建物の物理的な状態も、安全性や耐久性の観点から重要なチェックポイントです。

- 構造種別(S造、RC造など):

平屋倉庫はS造(鉄骨造)が一般的ですが、RC造(鉄筋コンクリート造)など他の構造もあります。それぞれの特性(耐火性、遮音性、耐久性など)を理解し、自社の用途に合っているかを確認します。 - 耐震性:

1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた「新耐震基準」の建物であるかを確認します。それ以前の「旧耐震基準」の建物の場合、耐震補強工事が実施されているかどうかが重要な判断材料になります。大地震の際に従業員と資産を守るため、耐震性は絶対に軽視できないポイントです。 - 建物の劣化状況:

内見の際には、専門家のような目で細部をチェックしましょう。雨漏りのシミが天井や壁にないか、外壁や基礎に大きなひび割れがないか、床の水平は保たれているか、サッシやドアの開閉はスムーズかなど、劣化のサインを見逃さないようにします。特に雨漏りは、商品や設備に甚大な被害を及ぼす可能性があるため、念入りに確認が必要です。 - 遵法性:

その建物が、建築基準法や消防法などの現行法規に適合しているか(遵法性)も確認すべき点です。違法な増改築が行われている物件は、後々、行政から是正指導を受けるリスクがあります。

⑤ 周辺環境

最後に、倉庫の建物内だけでなく、その周辺環境にも目を向けることが重要です。周辺環境は、日々のオペレーションのしやすさや、潜在的なトラブルのリスクに影響します。

- 前面道路とアクセス:

倉庫に接する前面道路の幅員は、非常に重要です。大型トラックが対向車と余裕をもってすれ違えるか、敷地への出入りの際に何度も切り返す必要がないかなどを確認します。可能であれば、実際にトラックを運転するドライバーに同行してもらい、プロの視点で運転のしやすさを評価してもらうのが理想です。 - 近隣との関係:

自社の事業が、近隣に迷惑をかけないかという視点も忘れてはなりません。早朝や深夜にトラックの出入りが多い場合、騒音で苦情が来る可能性はないか。製造工程で臭気が発生する場合、周辺に住宅や学校はないか。逆に、隣の工場からの騒音や振動、臭気が自社の作業環境や商品に影響を与えないかも確認が必要です。 - ハザードマップの確認:

近年、自然災害のリスクはますます高まっています。自治体が公表しているハザードマップを確認し、その土地が洪水による浸水想定区域や、土砂災害警戒区域に含まれていないかを必ずチェックしましょう。浸水リスクのあるエリアに重要な商品や設備を保管するのは、賢明な判断とは言えません。

これらの注意点は、いずれも契約前に少しの手間をかければ確認できることばかりです。この確認を怠ったがために、後で大きなコストや事業継続のリスクを背負うことのないよう、慎重に、そして徹底的にチェックすることをお勧めします。