EC市場の拡大やサプライチェーンの多様化に伴い、首都圏、特に東京における貸倉庫の需要は高まり続けています。ビジネスの成長に不可欠な物流拠点を確保するためには、賃料相場や物件の特性を正しく理解し、戦略的に物件を探すことが重要です。しかし、東京の貸倉庫はエリアによって賃料が大きく異なり、倉庫のスペックや契約条件も多岐にわたるため、「どのエリアで、どのような物件を探せば良いのかわからない」と悩む方も少なくありません。

この記事では、東京の貸倉庫の賃料相場を23区・多摩エリアに分けて詳しく解説します。さらに、賃料が決まる要素、希望の物件を見つけるための具体的なステップ、コストを抑えるコツ、契約前の注意点まで、貸倉庫探しに必要な情報を網羅的にご紹介します。

本記事を読めば、自社の事業内容や予算に最適な貸倉庫を見つけるための知識とノウハウが身につき、スムーズで後悔のない物件選びが可能になるでしょう。

目次

東京の貸倉庫の賃料相場(坪単価)

東京で貸倉庫を探す上で、まず把握しておくべきなのが賃料相場です。賃料は「坪単価」で示されることが一般的で、これは1坪(約3.3㎡)あたりの月額賃料を指します。例えば、坪単価が5,000円の倉庫を50坪借りる場合、月額賃料は250,000円となります。

東京の貸倉庫の賃料相場は、エリアの特性によって大きく異なります。ここでは、物流の動向を基に「23区」と「23区外(多摩エリア)」に大別し、それぞれのエリアの坪単価相場を詳しく見ていきましょう。

なお、下記の賃料相場は、市況や個別の物件スペック(築年数、設備など)によって変動するため、あくまで目安として参考にしてください。

【23区】エリア別の賃料相場

東京23区内は、日本の経済・消費の中心地であり、貸倉庫の需要が非常に高いエリアです。特に、都心へのアクセス性やラストワンマイル配送(顧客への最終配送)の拠点としての価値が高く評価されています。23区は、その地理的特性から、主に「城南」「城東」「都心」「城西」「城北」の5つのエリアに分類され、それぞれ賃料相場や倉庫の特性が異なります。

| エリア分類 | 主な区 | 賃料相場(坪単価)の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 城南エリア | 品川区、大田区など | 約8,000円~15,000円 | 東京港や羽田空港に近く、陸・海・空の物流結節点。大規模な高機能物流施設が多い。賃料は23区内で最も高い水準。 |

| 城東エリア | 江東区、江戸川区など | 約7,000円~12,000円 | 湾岸エリアに大規模な物流施設が集積。千葉方面へのアクセスも良好。城南エリアに次いで賃料は高め。 |

| 都心エリア | 中央区、港区、千代田区など | 約10,000円~20,000円以上 | 物件数が非常に少なく希少。小規模倉庫やトランクルームが中心。ラストワンマイル配送拠点としての需要が高い。 |

| 城西エリア | 世田谷区、練馬区、杉並区など | 約6,000円~10,000円 | 住宅街が多く、中小規模の倉庫が点在。都心へのアクセスが良く、地域配送の拠点に適している。 |

| 城北エリア | 板橋区、北区、足立区など | 約5,000円~9,000円 | 埼玉県に隣接し、北関東へのアクセス拠点。23区内では比較的賃料が安価な物件が見つかりやすい。 |

城南エリア(品川区・大田区など)

城南エリア、特に大田区や品川区の湾岸部は、日本の物流における最重要拠点の一つです。東京港や羽田空港に隣接しているため、海上輸送や航空輸送との連携が非常にスムーズです。さらに、首都高速湾岸線や第一京浜(国道15号)といった主要幹線道路へのアクセスも抜群で、都心部はもちろん、横浜・川崎方面への配送にも便利な立地です。

このような地理的優位性から、大手物流企業やEC事業者が大規模で高機能な物流センターを構えるエリアとして絶大な人気を誇ります。そのため、賃料相場は23区内で最も高い水準にあり、坪単価8,000円から15,000円程度が目安となります。特に、最新鋭の設備を備えた新規の大型マルチテナント型倉庫では、坪単価が15,000円を超えることも珍しくありません。

このエリアの物件は、大型トレーラーが容易にアクセスできる広い敷地や、多数のトラックバース、高い天井高、優れた床荷重性能を持つものが多く、効率的な物流オペレーションを実現したい企業にとって理想的な環境が整っています。ただし、その分需要も非常に高く、空き物件が出てもすぐに埋まってしまう傾向があるため、常に最新の情報をチェックする必要があります。

城東エリア(江東区・江戸川区など)

城東エリア、特に江東区や江戸川区は、城南エリアと並ぶ東京の二大物流集積地です。東京港に面し、首都高速湾岸線や京葉道路へのアクセスが容易なため、都心配送と千葉方面への広域配送の両方に対応できる利便性の高さが魅力です。

このエリアには、古くからの倉庫街と、近年開発が進む大規模な物流施設が混在しています。特に江東区の辰巳や新木場、江戸川区の臨海町周辺には、数多くの物流センターが立地しています。賃料相場は城南エリアよりは若干落ち着いており、坪単価7,000円から12,000円程度が目安です。

城東エリアは、食品物流(特に冷凍・冷蔵倉庫)の拠点としても重要視されています。また、湾岸部から少し内陸に入ると、中小規模の倉庫も見つけやすく、多様なニーズに対応できるエリアと言えるでしょう。城南エリアの賃料の高さから、代替地として城東エリアを選択する企業も増えています。

都心エリア(中央区・港区・千代田区など)

中央区、港区、千代田区といった都心3区は、商業・ビジネスの中心地であり、大規模な物流施設の開発に適した土地がほとんどありません。そのため、このエリアで募集される貸倉庫は非常に希少で、小規模なものが中心となります。

主な用途としては、EC事業者の即日配送を支えるマイクロフルフィルメントセンター(MFC)や、店舗への商品補充を行うためのサテライト倉庫、書類保管用のトランクルームなどが挙げられます。顧客や店舗との物理的な距離が近いことが最大のメリットであり、迅速な配送サービスを実現したい企業からの需要が絶えません。

その希少価値から、賃料相場は坪単価10,000円から20,000円以上と、東京で最も高額になります。物件の形態も、ビルの地下階やワンフロアを利用したものが多く、搬入出の動線や時間に制約がある場合も少なくありません。大規模な保管や本格的な物流オペレーションには不向きですが、特定の目的を持つ企業にとっては、その利便性が高い賃料を上回る価値を持つエリアです。

城西エリア(世田谷区・練馬区・杉並区など)

城西エリアは、高級住宅街が広がる一方で、環状七号線や環状八号線、甲州街道(国道20号)といった幹線道路が整備されています。このエリアの貸倉庫は、大規模なものは少なく、住宅街に点在する中小規模の物件が中心です。

主な用途は、地域住民向けのサービス(宅配、リフォーム、ケータリングなど)の資材置き場や、近隣の商業施設への配送拠点です。都心へのアクセスも比較的良好なため、都心エリアのバックアップ拠点として利用されることもあります。

賃料相場は、坪単価6,000円から10,000円程度と、湾岸エリアに比べると手頃になります。ただし、前面道路が狭く大型車両の進入が難しかったり、近隣住民への配慮から夜間の作業に制限があったりする場合があるため、内見時には周辺環境を十分に確認する必要があります。

城北エリア(板橋区・北区・足立区など)

城北エリアは、埼玉県に隣接しており、首都高速中央環状線や東京外環自動車道を利用することで、埼玉・群馬・栃木といった北関東方面へのアクセスに優れています。23区内でありながら、比較的賃料が安価な点が最大の魅力です。

このエリアには、昔ながらの町工場に併設された倉庫から、近年開発された中規模の物流施設まで、多様なタイプの物件が存在します。特に、板橋区の舟渡や高島平、足立区の入谷や舎人周辺には、倉庫や工場が集積しています。

賃料相場は坪単価5,000円から9,000円程度で、23区内では最もコストを抑えられる可能性があります。都心への配送と北関東への広域配送の両方を視野に入れる企業にとって、コストパフォーマンスの高い選択肢となるでしょう。ただし、物件によっては築年数が古いものも多いため、耐震性や設備の状況をしっかり確認することが重要です。

【23区外】多摩エリアの賃料相場

23区外の多摩エリア(八王子市、立川市、府中市、日野市など)は、近年、物流拠点としての注目度が急速に高まっています。その最大の理由は、圏央道(首都圏中央連絡自動車道)の開通です。圏央道を利用することで、東名高速、中央自動車道、関越自動車道、東北自動車道、常磐自動車道、東関東自動車道といった日本の大動脈となる高速道路へダイレクトにアクセスできるようになりました。

これにより、多摩エリアは、従来の「東京西部への配送拠点」という位置づけから、「東日本全域をカバーする広域配送の戦略的拠点」へと変貌を遂げました。広大な土地を確保しやすいため、延床面積が数万坪に及ぶ大規模な物流施設の開発が活発に行われています。

賃料相場は、坪単価4,000円から7,000円程度と、23区内に比べて大幅に安価です。特に、最新設備を備えた大型倉庫をリーズナブルな賃料で借りられる点は、多くの企業にとって大きな魅力となっています。

具体的には、中央自動車道のICに近い八王子市や日野市、圏央道ICへのアクセスが良い青梅市やあきる野市などで開発が盛んです。都心へのアクセスには時間がかかりますが、広域配送をメインに考える企業や、大量の在庫を低コストで保管したい企業にとっては、多摩エリアは非常に有力な選択肢と言えるでしょう。

倉庫の賃料が決まる5つの要素

エリア別の賃料相場を把握した上で、次に理解すべきは「個別の物件の賃料がどのように決まるのか」という点です。同じエリアにあっても、倉庫の賃料は様々な要素によって変動します。ここでは、賃料を左右する代表的な5つの要素について詳しく解説します。

① 立地・アクセスの良さ

立地は、倉庫の賃料を決定づける最も重要な要素です。物流コストやリードタイムに直結するため、企業の収益性を大きく左右します。評価されるポイントは多岐にわたります。

- 最寄りの高速道路ICからの距離: 広域配送を行う場合、高速道路へのアクセスの良し悪しは配送効率に最も大きな影響を与えます。ICから5km圏内、特に1〜2km以内にある物件は非常に価値が高く、賃料も高額になる傾向があります。

- 主要幹線道路へのアクセス: 国道16号線のような環状道路や、甲州街道、日光街道といった主要な国道へのアクセスのしやすさも重要です。これにより、交通渋滞を避けた効率的な配送ルートを構築できます。

- 港や空港へのアクセス: 輸出入を伴う貨物を扱う場合、東京港や羽田空港、成田空港への距離が重要になります。特に城南エリアや城東エリアの賃料が高いのは、この要素が大きく影響しています。

- 最寄り駅からの距離: 従業員の通勤のしやすさも無視できないポイントです。駅から徒歩圏内であったり、送迎バスが運行されていたりする物件は、人材確保の面で有利になるため、賃料が高くなる要因となります。

- 前面道路の幅員: 倉庫の前に接する道路の幅も重要です。40フィートの大型トレーラーが安全に進入・展開できるかどうかは、荷役効率に大きく関わります。道路幅が狭いと、小型トラックでのピストン輸送が必要になり、コストと時間が増大します。

これらの立地条件が優れているほど、物流の効率化やコスト削減に繋がるため、賃料は高く設定されます。

② 倉庫のスペック(設備・仕様)

倉庫の機能性を決定づけるスペックも、賃料に大きく影響します。最新の設備が整っているほど、より効率的で安全なオペレーションが可能になり、賃料も高くなります。

| スペック項目 | 内容・重要性 | 賃料への影響 |

|---|---|---|

| 床荷重 | 床がどれだけの重さに耐えられるかを示す数値(例:1.5t/㎡)。重量物や高層ラックを設置する場合に必須の確認項目。 | 重荷重仕様(2.0t/㎡以上)は賃料が高くなる傾向がある。 |

| 天井高 | 床面から天井(梁下)までの高さ。保管効率に直結する。5.5m以上が一般的だが、近年は6.5m以上の高天井倉庫も増えている。 | 天井高が高いほど、ラックの段数を増やせるため保管効率が向上し、賃料も高くなる。 |

| 柱の間隔(スパン) | 柱と柱の間の距離。スパンが広い(例:10m × 10m以上)と、レイアウトの自由度が高まり、フォークリフトの動線も確保しやすい。 | ワイドスパンの物件は作業効率が良いため、人気が高く賃料も高めに設定される。 |

| バース(トラックヤード) | トラックを接車して荷物の積み下ろしを行うスペース。接車可能台数、プラットフォームの有無(高床式/低床式)、庇(ひさし)の深さが重要。 | 多数のバースや、天候に左右されない深い庇、荷役を効率化するドックレベラー等があると賃料は高くなる。 |

| 空調設備 | 温度・湿度管理の有無。常温倉庫のほか、定温(約10~20℃)、冷蔵(約5℃)、冷凍(-20℃以下)の設備がある。 | 空調設備、特に冷凍・冷蔵設備は設置・維持コストが高いため、賃料も大幅に高くなる。 |

| 搬送設備 | 荷物用エレベーターや垂直搬送機の有無、積載量、台数。複数階層の倉庫では荷役効率を左右する。 | 高性能な搬送設備が複数台設置されていると、階層間の移動がスムーズになり、賃料に反映される。 |

これらのスペックは、自社が扱う商材やオペレーション方法と照らし合わせて、過不足のないものを選ぶことが重要です。例えば、軽量なアパレル商品を扱うのに、オーバースペックな重荷重仕様の倉庫を借りる必要はありません。自社の要件を明確にし、最適なスペックの物件を選ぶことが、コストの最適化に繋がります。

③ 築年数

築年数も賃料に影響を与える要素の一つです。一般的に、築年数が新しい物件ほど賃料は高く、古い物件ほど安くなる傾向があります。

- 新築・築浅物件: 最新の建築基準法に準拠しており、特に「新耐震基準(1981年6月以降)」を満たしているため、地震に対する安全性が高いというメリットがあります。また、設備も最新で、省エネ性能やBCP(事業継続計画)対策(非常用発電機など)が施されていることが多く、企業イメージの向上にも繋がります。これらの付加価値から賃料は高めに設定されます。

- 築古物件: 賃料が比較的安価な点が最大の魅力です。ただし、旧耐震基準の物件は耐震性に不安が残る場合があります。また、設備の老朽化による修繕リスクや、現代の物流オペレーションには適さない仕様(天井が低い、柱が多いなど)である可能性も考慮する必要があります。

ただし、築年数が古くても、大規模なリノベーションによって耐震補強が施されたり、最新の設備が導入されたりしている物件もあります。そのため、築年数だけで判断するのではなく、実際の建物の状態やメンテナンス履歴、改修内容をしっかり確認することが重要です。

④ 倉庫の種類

貸倉庫は、その成り立ちや利用形態によっていくつかの種類に分類され、それによっても賃料や契約条件が変わってきます。

- マルチテナント型物流施設: 複数の企業(テナント)が入居することを前提に設計された、汎用性の高い大規模な物流施設です。近年、物流不動産デベロッパーによって開発が盛んに行われています。1フロアや区画単位で借りることができ、共用のカフェテリアや売店などが併設されていることもあります。スペックが高い分、賃料も比較的高めですが、必要な面積だけを柔軟に借りられるメリットがあります。

- BTS型(Build to Suit)物流施設: 特定のテナント(1社)の要望に合わせてオーダーメイドで建設される物流施設です。立地選定から建物の設計まで、テナントの意向が反映されます。自社のオペレーションに完全に最適化された施設を利用できますが、10年以上の長期契約が前提となることが多く、開発期間も必要です- 自家用倉庫: もともとメーカーや卸売業者などが自社の荷物を保管するために所有・利用していた倉庫です。事業内容の変化などにより、使われなくなった倉庫が賃貸市場に出てくるケースがこれにあたります。規模やスペックは様々で、築年数が古いものも多いですが、掘り出し物の物件が見つかる可能性もあります。賃料はマルチテナント型に比べて安価な傾向があります。

どのタイプの倉庫が自社に適しているかは、事業規模や将来計画、求めるスペックによって異なります。

⑤ 契約期間

賃貸借契約の期間も、月額賃料に影響を与えることがあります。

一般的に、貸主(オーナー)は長期間にわたって安定的に借りてくれるテナントを好みます。そのため、5年や10年といった長期契約を希望する場合、月々の賃料を相場より少し下げてもらえるよう交渉できる可能性があります。

逆に、1年未満の短期契約や、期間の定めがない契約(普通借家契約)の場合、貸主側から見ると空室リスクが高まるため、賃料交渉が難しくなったり、割高な賃料が提示されたりすることがあります。繁忙期の一時的な利用などで短期契約を希望する場合は、後述するスポット利用サービスなども含めて検討するのが良いでしょう。

東京で希望の貸倉庫を見つける3つのステップ

理想的な貸倉庫を見つけるためには、やみくもに探し始めるのではなく、計画的にステップを踏んで進めることが成功の鍵です。ここでは、希望の物件を効率的に見つけるための3つのステップを具体的に解説します。

① 利用目的や希望条件を明確にする

物件探しを始める前に、「なぜ倉庫が必要なのか」「どのような倉庫が必要なのか」を徹底的に言語化し、社内で共有することが最も重要です。この最初のステップを怠ると、後になって「この設備では足りなかった」「想定よりコストがかさんでしまった」といった問題が発生しかねません。

以下のチェックリストを参考に、自社の希望条件を整理してみましょう。

【貸倉庫の希望条件チェックリスト】

- 利用目的:

- 何を保管するのか?(例: アパレル、食品、機械部品、書類)

- どのような目的で利用するのか?(例: 在庫保管、入出庫・検品作業、配送拠点、ECフルフィルメント)

- エリア・立地:

- 希望するエリアはどこか?(例: 城南エリア、多摩エリア)

- 主要な配送先はどこか?

- 高速道路ICや主要駅からの許容範囲は?

- 規模・面積:

- 必要な坪数はどれくらいか?(現在の物量+将来の増加分を考慮)

- 事務所スペースは必要か?必要な場合、何坪くらいか?

- スペック・設備:

- 必要な床荷重は?(例: 1.5t/㎡)

- 必要な天井高は?(例: 5.5m以上)

- 温度管理は必要か?(常温、定温、冷蔵、冷凍)

- トラックバースは必要か?高床式か低床式か?

- 荷物用エレベーターや垂直搬送機は必要か?

- 予算:

- 月額賃料の上限はいくらか?(坪単価と総額の両方で設定)

- 初期費用として準備できる金額はいくらか?

- 契約条件:

- 希望する契約期間は?(例: 3年、5年)

- 利用開始希望時期はいつか?

これらの条件に優先順位をつけておくことも大切です。「この条件は絶対に譲れない」「この条件は妥協できる」といった線引きをしておくことで、物件選びの際に迅速な判断ができます。

② 物件を探す

希望条件が固まったら、いよいよ具体的な物件探しに移ります。主な探し方には、「ポータルサイトの活用」と「不動産会社への相談」の2つの方法があります。これらはどちらか一方ではなく、両方を並行して進めるのが最も効果的です。

貸倉庫専門のポータルサイトで探す

インターネット上の事業用不動産ポータルサイトを利用する方法は、手軽に情報収集を始めるのに適しています。

- メリット:

- 情報量の多さ: 数多くの物件情報が掲載されており、エリアや賃料、面積といった条件で簡単に絞り込み検索ができます。

- 比較検討のしやすさ: 複数の物件の賃料やスペックを横並びで比較できるため、相場感を養うのに役立ちます。

- 24時間いつでも探せる: 時間や場所を選ばずに、自分のペースで物件を探すことができます。

- デメリット:

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに契約済みになってしまうため、サイト上の情報が最新でない場合があります。

- 非公開物件がない: 水面下で取引される「非公開物件」や「未公開物件」は掲載されていません。

- 専門的な判断が難しい: 情報は豊富ですが、その物件が本当に自社のニーズに合っているかどうかの専門的な判断は自分で行う必要があります。

まずはポータルサイトで市場にどのような物件が出ているのかを広く把握し、気になる物件をいくつかピックアップしてみましょう。

事業用不動産に強い不動産会社に相談する

ポータルサイトでの情報収集と並行して、貸倉庫や工場といった事業用不動産を専門に扱う不動産会社に相談することも非常に重要です。

- メリット:

- 非公開物件の紹介: 不動産会社は、オーナーの意向などで一般には公開されていない優良物件の情報を保有していることがあります。

- 専門的なアドバイス: 自社の希望条件を伝えることで、プロの視点から最適な物件を提案してもらえます。自分では気づかなかったような物件やエリアを推薦してくれることもあります。

- 交渉の代行: 賃料や契約条件に関する貸主との交渉を代行してくれます。専門知識を活かした交渉により、より良い条件を引き出せる可能性があります。

- 手間と時間の削減: 物件探しから内見の手配、契約まで一連のプロセスをサポートしてくれるため、担当者の手間を大幅に削減できます。

- デメリット:

- 担当者との相性: 担当者の知識や経験、対応の速さによって満足度が変わることがあります。

不動産会社を選ぶ際は、1社に絞らず、複数の会社に声をかけてみるのがおすすめです。各社の提案内容や担当者の対応を比較し、最も信頼できるパートナーを見つけることが、良い物件と巡り会うための近道です。

③ 内見で確認すべきポイント

気になる物件が見つかったら、必ず現地に足を運んで内見(内覧)をしましょう。図面や写真だけではわからない、実際の建物の状態や周辺環境を自分の目で確認することは、契約後のミスマッチを防ぐために不可欠です。

内見時には、以下のポイントを重点的にチェックしましょう。メジャー、カメラ、メモ帳、懐中電灯などを持参すると便利です。

【内見時のチェックポイントリスト】

- 建物・敷地周辺:

- アクセス道路: 前面道路の幅は十分か?大型トラックでも問題なく進入できるか?交通量はどうか?

- トラックヤード: トラックの駐車や切り返しに十分なスペースがあるか?

- 周辺環境: 近隣に住宅や学校、病院などはないか?(騒音・振動・臭いに関するトラブル防止のため)

- ハザードマップ: 浸水や土砂災害のリスクはないか、事前に自治体のハザードマップで確認しておく。

- 建物外部:

- 外壁・屋根: ひび割れや錆、雨漏りの跡はないか?

- 搬入口: シャッターの大きさや種類(手動/電動)、開閉のスムーズさはどうか?

- 建物内部:

- 床: ひび割れ、へこみ、傾きはないか?床の材質は何か?

- 柱・壁: 柱の間隔はレイアウトの妨げにならないか?壁に破損はないか?

- 天井: 実際の天井高(梁下有効高)をメジャーで測定する。雨漏りのシミはないか?

- 照明・採光: 倉庫内の明るさは十分か?照明器具はLEDか?

- 電源・コンセント: 電源の容量は十分か?コンセントの位置と数は適切か?

- 空調・換気: 空調設備の効き具合はどうか?換気扇は正常に作動するか?

- 搬送設備: エレベーターや垂直搬送機のサイズ、積載量、動作状況はどうか?

- 事務所スペース: 広さや設備(トイレ、ミニキッチンなど)は十分か?

- その他:

- 電波状況: 携帯電話やスマートフォンの電波は問題なく入るか?(業務連絡やハンディターミナルの利用に影響)

- 管理状態: 共用部や倉庫内が清潔に保たれているか?

内見には、実際にその倉庫で作業する予定の現場担当者にも同行してもらうことを強くおすすめします。管理者目線と現場目線の両方で確認することで、より実用的な視点から物件を評価できます。

東京で貸倉庫を安く借りるための4つのコツ

ビジネスを運営する上で、コスト管理は常に重要な課題です。貸倉庫の賃料は固定費の中でも大きな割合を占めるため、少しでも安く抑えたいと考えるのは当然のことです。ここでは、東京で貸倉庫をできるだけ安く借りるための具体的な4つのコツを紹介します。

① 郊外や駅から少し離れた物件を選ぶ

賃料に最も大きな影響を与えるのは立地です。都心部や駅に近い便利な場所ほど賃料は高くなり、郊外や駅から離れるほど安くなるという明確な相関関係があります。コストを最優先に考えるのであれば、このトレードオフを意識することが重要です。

例えば、「東京の貸倉庫の賃料相場」で解説したように、23区の城南エリア(坪単価8,000円〜)と多摩エリア(坪単価4,000円〜)では、坪単価に2倍以上の差がつくことも珍しくありません。仮に100坪の倉庫を借りる場合、月額賃料の差は40万円以上にもなります。

「駅から遠いと従業員の通勤が不便になる」と懸念されるかもしれませんが、車通勤を許可したり、最寄り駅から送迎バスを運行したりすることでカバーできる場合もあります。また、主な輸送手段がトラックであれば、駅からの距離よりも高速道路のインターチェンジ(IC)や主要幹線道路へのアクセスを重視した方が、結果的にトータルの物流コストを削減できるケースも少なくありません。

自社のビジネスモデルにおいて、都心や駅への近さが本当に必要不可欠な条件なのかを再検討し、少し視野を広げて郊外の物件も探してみることで、大幅なコストダウンが実現できる可能性があります。

② 複数の不動産会社やサイトを比較検討する

希望の物件を見つけるためには、情報収集のチャネルを一つに絞らないことが鉄則です。貸倉庫専門のポータルサイトを複数チェックするのはもちろん、事業用不動産に強い不動産会社も3〜4社程度に問い合わせてみることをおすすめします。

なぜなら、不動産会社によって持っている情報や得意なエリア、強みが異なるからです。

ある不動産会社は大手デベロッパーとの繋がりが強く、新築の大規模物件情報を豊富に持っているかもしれません。また別の会社は、地域に密着し、オーナーと直接的な関係を築いているため、ポータルサイトには載らないような中小規模の掘り出し物物件や非公開物件の情報を持っている可能性があります。

複数のチャネルから情報を集めることで、より多くの選択肢の中から自社の条件に最も合う物件を見つけ出せる確率が高まります。また、同じ物件であっても、仲介する不動産会社によって紹介の条件が微妙に異なることもあります。手間はかかりますが、情報収集の網を広く張ることが、最終的に良い条件で契約するための重要なステップとなります。

③ 相見積もりをとって価格交渉をおこなう

借りたい物件がいくつか候補に挙がった段階で、価格交渉の準備を始めましょう。事業用物件の賃貸では、提示された条件のまま契約するのではなく、交渉によってより有利な条件を引き出せる可能性があります。

効果的な交渉のポイントは、「相見積もり」の状態を上手く活用することです。具体的には、最終候補に残った2〜3件の物件のオーナーや管理会社に対して、不動産会社を通じて「他の物件とも比較検討しており、条件次第で即決したい」という意向を伝えます。

これにより、貸主側に「この機会を逃すと他の物件に決まってしまうかもしれない」という意識が働き、交渉に応じてもらいやすくなります。交渉の対象となるのは、月額賃料だけでなく、以下のような項目も含まれます。

- 礼金: 1〜2ヶ月分が相場ですが、減額や免除を交渉できる場合があります。

- フリーレント: 入居後、一定期間(例: 1〜3ヶ月間)の賃料が無料になるサービスです。内装工事や移転準備の期間に充てられるため、実質的なコスト削減に繋がります。

- 敷金・保証金: 減額の交渉は難しい場合が多いですが、市況によっては応じてもらえる可能性もゼロではありません。

ただし、やみくもな値引き要求は禁物です。周辺の類似物件の賃料相場や、物件の空室期間などを根拠として提示し、「この条件であればぜひ契約したい」という真摯な姿勢で臨むことが、円滑な交渉の鍵となります。信頼できる不動産会社の担当者と戦略を練り、交渉に臨みましょう。

④ 短期・小規模ならスポット利用サービスも検討する

全てのビジネスが、常に一定量の保管スペースを必要とするわけではありません。

「繁忙期だけ在庫が急増する」

「新規事業の立ち上げにあたり、まずは小規模に始めたい」

「数週間だけ、プロジェクトの資材を保管する場所が欲しい」

このような、短期間または小規模な保管ニーズに対して、数年単位の長期賃貸借契約を結ぶのは非効率です。初期費用もかさみ、使わない期間も賃料を払い続けることになってしまいます。

こうしたケースでは、近年注目を集めている倉庫のシェアリングサービス(スポット利用サービス)の活用が非常に有効な選択肢となります。これらのサービスは、倉庫スペースを「1坪・1日単位」といった従量課金制で利用できるのが特徴です。

- メリット:

- 敷金・礼金・仲介手数料といった初期費用が不要。

- 必要な時に、必要な分だけ利用できるため、コストの無駄がない。

- Webサイト上で簡単に空き倉庫を検索し、予約・決済まで完結できる手軽さ。

- デメリット:

- 長期利用した場合、1日あたりの単価は賃貸契約より割高になる可能性がある。

- 利用できる倉庫の場所や設備が限られる場合がある。

長期契約を結ぶ前に、まずはスポット利用でオペレーションを試してみるという使い方もあります。自社の物量の変動パターンや事業計画を分析し、長期契約とスポット利用を上手く組み合わせることで、物流コストの最適化を図ることが可能です。

貸倉庫の契約前に知っておきたい3つの注意点

希望の物件が見つかり、いよいよ契約へ、という段階で焦りは禁物です。契約書にサインする前に、必ず確認しておくべき重要な注意点がいくつかあります。これらを見過ごすと、後々「こんなはずではなかった」というトラブルや、予期せぬ費用の発生に繋がる可能性があります。ここでは、特に重要な3つの注意点を解説します。

① 用途地域を確認する

「用途地域」とは、都市計画法に基づき、計画的な市街地を形成するために土地の利用目的を定めたルールのことです。地域は住宅地、商業地、工業地など13種類に分類されており、それぞれの地域で建てられる建物の種類や規模が決められています。

倉庫業を営むための「営業倉庫」や、自社の荷物を保管する「自家用倉庫」は、どの用途地域にでも建てられるわけではありません。原則として、倉庫を建てることが認められているのは以下の地域です。

- 準住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

一方で、「第一種低層住居専用地域」や「第二種中高層住居専用地域」といった住居系の用途地域では、原則として倉庫を建てることはできません。

特に注意が必要なのが「工業専用地域」です。この地域は、その名の通り工場のための地域であり、危険性の高い工場や環境を悪化させる恐れのある工場も立地できます。その代わり、住宅、店舗、学校、病院などを建てることは原則として禁止されています。そのため、工業専用地域にある倉庫の場合、倉庫に併設して独立した事務所を設置することや、従業員向けの店舗を運営することが制限される可能性があります。

契約を検討している倉庫がどの用途地域に立地しているのか、そして自社が計画している利用方法(事務所の設置、作業内容など)がその用途地域の制限に抵触しないかを、契約前に必ず不動産会社に確認し、自治体の都市計画課などにも問い合わせることが重要です。

② 契約形態(普通借家か定期借家か)を把握する

賃貸借契約には、大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、どちらの形態で契約するかによって、借主の権利が大きく異なります。

| 契約形態 | 更新の可否 | 契約期間 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 普通借家契約 | 原則として更新される。貸主からの更新拒絶には「正当事由」が必要。 | 1年以上で設定されることが多い(期間の定めがない場合もある)。 | 借主の権利が強く保護されている。長期にわたり安定して事業を継続しやすい。 |

| 定期借家契約 | 期間満了により契約は確定的に終了する。更新はなく、「再契約」の形をとる。 | 契約時に定めた期間で満了する。 | 貸主は期間満了時に確実に物件を返してもらえる。借主は再契約の保証がないため、事業の継続性に不安が残る場合がある。 |

普通借家契約は、借地借家法によって借主が強く保護されている契約です。契約期間が満了しても、借主が希望する限り、貸主側は立ち退き料の提供といった「正当事由」がなければ更新を拒絶できません。そのため、借主は長期にわたって安定的にその場所で事業を続けることができます。

一方、定期借家契約は、契約期間の満了とともに契約関係が完全に終了するのが原則です。もちろん、貸主と借主が合意すれば「再契約」は可能ですが、貸主には再契約に応じる義務はありません。貸主が「次のテナントが決まっている」「自己使用したい」といった理由で再契約を拒否すれば、借主は退去せざるを得ません。

近年、貸主側のリスクが少ない定期借家契約が増加傾向にあります。もし契約形態が定期借家契約である場合、契約期間満了後の事業計画をどうするか、再契約ができなかった場合のリスクを十分に考慮した上で契約を判断する必要があります。契約書にどちらの形態であるかが明記されているので、必ず確認しましょう。

③ 原状回復義務の範囲を明確にする

「原状回復」とは、賃貸物件を退去する際に、借りた時の状態に戻して貸主に返還することを指します。この原状回復の範囲をめぐって、貸主と借主の間でトラブルが発生するケースが少なくありません。

住居の賃貸では、経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は貸主の負担、借主の故意・過失による損傷は借主の負担、というガイドラインが浸透しています。しかし、事業用の貸倉庫の場合、この範囲がより複雑になります。

倉庫の賃貸では、通常損耗の修繕費用も借主の負担とする「特約」が契約書に盛り込まれていることが多くあります。さらに、借主が業務のために設置したラック、間仕切り、看板、特殊な電気設備といった「造作物」の撤去も、原状回復義務に含まれるのが一般的です。これらの撤去には高額な費用がかかることがあります。

トラブルを防ぐためには、契約時に以下の点を書面で明確にしておくことが極めて重要です。

- 原状回復義務の具体的な範囲はどこまでか?(通常損耗は含まれるか?)

- 借主が設置した造作物の取り扱いはどうなるか?(撤去義務があるか、貸主に買い取ってもらえる可能性があるか?)

- 退去時のクリーニング費用の負担区分はどうなっているか?

契約書や特約事項を隅々まで読み込み、少しでも不明な点があれば不動産会社を通じて貸主に確認し、合意内容を覚書などの形で書面に残しておきましょう。入居時の倉庫の状態を写真や動画で記録しておくことも、退去時のトラブル防止に役立ちます。

貸倉庫の契約に必要な初期費用の内訳

貸倉庫を借りる際には、月々の賃料だけでなく、契約時にまとまった初期費用が必要になります。予算計画を立てる上で、これらの費用を正確に把握しておくことは非常に重要です。一般的に、初期費用の総額は月額賃料の6ヶ月分から、多い場合では12ヶ月分程度になることもあります。

以下に、主な初期費用の内訳と、その目安を解説します。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料滞納や原状回復費用のための担保金。退去時に精算後、残金が返還される。 | 賃料の3~6ヶ月分(物件によっては10ヶ月分以上の場合も) |

| 礼金 | 貸主(オーナー)への謝礼金。返還されない。 | 賃料の1~2ヶ月分(礼金なしの物件もあり) |

| 仲介手数料 | 物件を紹介・仲介した不動産会社に支払う手数料。 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税(法律上の上限) |

| 前家賃 | 入居する月の賃料。月の途中で入居する場合は日割り計算されることが多い。 | 賃料の1ヶ月分 |

| 火災保険料など | 火災や自然災害などに備える損害保険料。加入が義務付けられていることがほとんど。 | 数万円~(補償内容・期間による) |

| 合計 | 賃料の6~12ヶ月分 |

敷金・保証金

敷金(または保証金)は、契約時に貸主に預ける担保金です。借主が賃料を滞納した場合や、退去時の原状回復費用を支払えなかった場合に、この敷金・保証金から充当されます。問題がなければ、退去時に原状回復費用などを差し引いた残額が返還されます。

住居用の賃貸では敷金1〜2ヶ月分が一般的ですが、事業用の貸倉庫では、賃料の3〜6ヶ月分が相場です。これは、事業用の賃貸の方が賃料が高額で、原状回復にも費用がかかる傾向があるため、貸主のリスクヘッジとして高めに設定されています。物件や地域によっては10ヶ月分以上を求められるケースもあります。初期費用の中で最も大きなウェイトを占める費用です。

礼金

礼金は、物件を貸してくれた貸主に対して、謝礼の意味で支払うお金です。敷金とは異なり、退去時に返還されることはありません。相場は賃料の1〜2ヶ月分です。古くからの慣習ですが、近年では競争力を高めるために礼金なし(ゼロ)の物件も増えてきています。物件探しの際には、礼金の有無もチェックポイントの一つです。

仲介手数料

仲介手数料は、物件探しから契約までをサポートしてくれた不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取れる手数料の上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。通常、契約が成立した時点で支払い義務が発生します。

前家賃

前家賃は、入居する月の賃料を契約時に前払いで支払うものです。例えば、4月1日から入居する場合、4月分の賃料を3月中の契約時に支払います。月の途中(例: 4月15日)から入居する場合は、入居日から月末までの日割り賃料と、翌月分(5月分)の賃料を合わせて請求されることが一般的です。

火災保険料など

万が一の火災や水害、盗難などのリスクに備えるため、賃貸契約では火災保険(借家人賠償責任保険を含む)への加入が必須条件となっていることがほとんどです。保険料は、建物の構造や広さ、補償内容によって異なりますが、2年契約で数万円程度が目安です。

これらの費用を合計すると、かなりの金額になります。例えば、月額賃料50万円の倉庫で、敷金6ヶ月分、礼金1ヶ月分、仲介手数料1ヶ月分、前家賃1ヶ月分がかかる場合、初期費用だけで500万円(50万円×9ヶ月分)+保険料などが必要になります。事前にしっかりと資金計画を立てておくことが不可欠です。

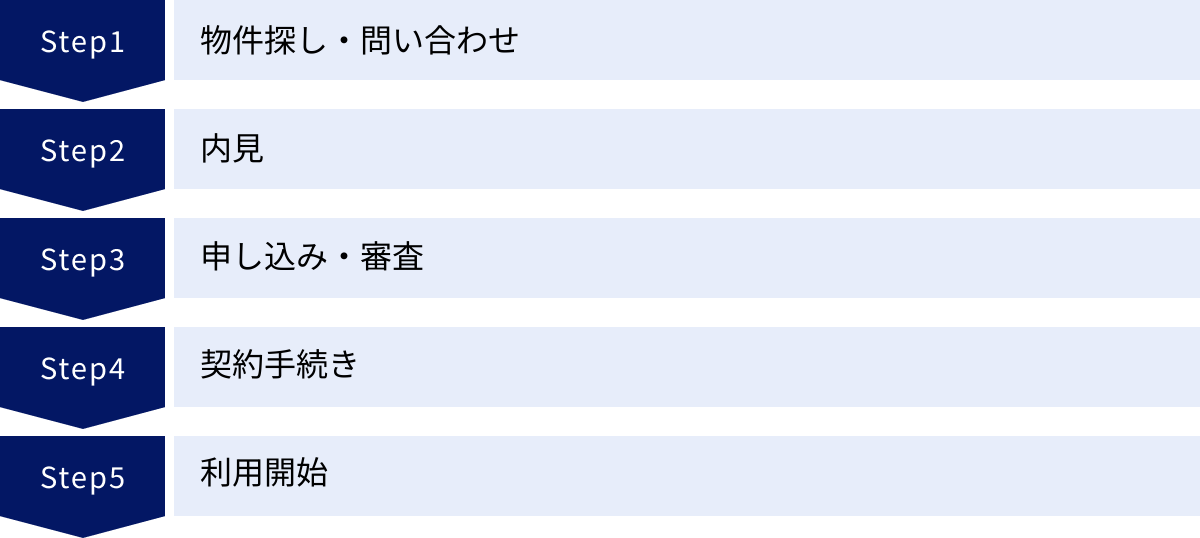

貸倉庫を契約するまでの一般的な流れ

初めて貸倉庫を借りる方のために、物件を探し始めてから実際に利用を開始するまでの一般的な流れをステップごとに解説します。全体の流れと各ステップにかかる期間の目安を把握しておくことで、計画的に移転準備を進めることができます。

物件探し・問い合わせ

(期間目安:2週間~2ヶ月)

まずは、これまでに解説した「希望条件の明確化」から始めます。条件が固まったら、貸倉庫専門のポータルサイトや不動産会社のウェブサイトで物件を探します。気になる物件が見つかったら、電話や問い合わせフォームから不動産会社に連絡を取り、物件の空き状況や詳細情報を確認します。この時、複数の物件について同時に問い合わせを進めると効率的です。

内見

(期間目安:1日~1週間)

不動産会社と日程を調整し、現地で物件を確認します。内見は、1日に複数の物件をまとめて回るのがおすすめです。そうすることで、各物件の長所・短所を比較しやすくなります。内見時には、事前に準備したチェックリストを基に、建物の内外、設備、周辺環境などを漏れなく確認しましょう。可能であれば、複数の関係者で内見に臨み、多角的な視点で物件を評価します。

申し込み・審査

(期間目安:3日~2週間)

借りたい物件が決まったら、「入居申込書」を不動産会社に提出します。申込書には、会社情報(名称、所在地、事業内容など)や連帯保証人の情報などを記入します。この申込書と、後述する決算書などの必要書類を基に、貸主(オーナー)と保証会社による入居審査が行われます。審査では、主に「賃料の支払い能力」と「どのような事業で倉庫を利用するのか」という点がチェックされます。

契約手続き

(期間目安:1週間~2週間)

審査に通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。まず、不動産会社から宅地建物取引士による「重要事項説明」を受けます。これは、物件や契約条件に関する非常に重要な説明なので、不明な点はその場で全て質問し、納得した上で進めましょう。

説明内容に同意したら、「賃貸借契約書」に署名・捺印します。同時に、敷金・礼金・仲介手数料といった初期費用を指定の口座に振り込みます。

利用開始

(期間目安:契約手続き完了後)

契約手続きと初期費用の支払いが完了したら、物件の鍵が引き渡され、晴れて利用を開始できます。鍵の受け渡し日(利用開始日)から賃料が発生します。利用開始後は、電気・水道などのライフラインの契約や、インターネット回線の開設、什器の搬入、移転作業などを進めていきます。

物件探しを開始してから利用開始まで、スムーズに進んでも1ヶ月半〜3ヶ月程度はかかると考えておくと良いでしょう。移転を急ぐ場合は、早い段階から不動産会社に相談し、スケジュールを共有しておくことが重要です。

東京の貸倉庫探しにおすすめのポータルサイト・不動産会社

東京で効率的に貸倉庫を探すためには、信頼できる情報源を活用することが不可欠です。ここでは、豊富な物件情報を誇る大手ポータルサイトから、特定の分野に強みを持つ専門的な企業まで、おすすめのサービスをいくつかご紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合わせて使い分けるのが良いでしょう。

at home(アットホーム)

全国の不動産情報を網羅する大手ポータルサイトの一つです。住居用のイメージが強いかもしれませんが、事業用不動産のセクションも非常に充実しており、貸店舗や貸事務所と並んで「貸倉庫・貸工場」の専門ページが設けられています。掲載物件数が多く、東京の23区から多摩エリアまで、幅広い地域の物件を検索できます。詳細な条件絞り込み機能も使いやすく、まずは市場全体の動向を掴みたいという場合に最初に訪れたいサイトの一つです。

参照:アットホーム株式会社公式サイト

SUUMO for biz(スーモフォービズ)

リクルートが運営する「SUUMO」の事業用不動産専門サイトです。こちらも「貸倉庫」に特化したカテゴリーがあり、ユーザーフレンドリーなインターフェースで直感的に物件を探せます。地図から探す機能や、特定の沿線・駅を指定して検索する機能も便利です。大手ならではの安心感と豊富な情報量が魅力で、at homeと並行してチェックすることで、より多くの物件情報を得られます。

参照:株式会社リクルート公式サイト

souco(ソウコ)

soucoは、従来の賃貸借契約とは一線を画す、倉庫のシェアリングサービスを提供しています。全国の空き倉庫スペースをネットワーク化し、荷物を預けたい企業とスペースを貸したい企業をマッチングします。最大の特長は「1坪・1日単位」から利用できる柔軟性です。敷金・礼金などの初期費用が不要で、繁忙期の短期的な保管場所として、あるいは本格的な倉庫契約前のトライアルとしてなど、多様な使い方ができます。長期契約がフィットしない小規模・短期のニーズに応える新しい選択肢です。

参照:souco株式会社公式サイト

CBRE

CBRE(シービーアールイー)は、世界最大手の事業用不動産サービス会社です。特に、大規模な物流施設(ロジスティクス不動産)の賃貸仲介や売買、開発コンサルティングに圧倒的な強みを持っています。最新鋭の設備を備えた大型マルチテナント型物流施設を探している大手企業やEC事業者などにとって、非常に頼りになる存在です。ウェブサイトでは、独自の市場調査に基づいた詳細なマーケットレポートも公開しており、東京の物流不動産市場の動向を深く理解する上で大変参考になります。

参照:シービーアールイー株式会社公式サイト

ロジスク

株式会社シーアールイーが運営する、物流不動産に特化したポータルサイトです。同社は自社でも物流施設「ロジスクエア」シリーズを開発・運営しており、その専門性の高さがサイトの情報にも反映されています。「冷凍冷蔵対応」「危険物可」といった、専門的な条件での絞り込み検索機能が充実しており、特定の要件を持つ企業にとっては非常に使いやすいサイトです。物流業界のニュースやコラムも豊富で、情報収集にも役立ちます。

参照:株式会社シーアールイー公式サイト

貸倉庫東京R

東京エリアの貸倉庫・貸工場に特化した、地域密着型の不動産情報サイトです。運営会社は株式会社倉庫情報サイト。大手ポータルサイトには掲載されていないような、中小規模の物件や、地域ならではの掘り出し物物件が見つかる可能性があります。エリアや面積、賃料といった基本的な条件だけでなく、「クレーン付き」「大型車可」といった特徴からも検索できます。東京に絞って集中的に物件を探したい場合に有効なサイトです。

参照:株式会社倉庫情報サイト公式サイト

東京の貸倉庫に関するよくある質問

ここでは、貸倉庫の契約を検討している方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。契約前の疑問や不安を解消するためにお役立てください。

倉庫を借りる際に必要な書類は何ですか?

貸倉庫の入居審査や契約手続きには、いくつかの書類の提出が求められます。必要書類は物件や貸主によって異なりますが、一般的に以下のようなものが必要になります。事前に準備しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

- 法人契約の場合:

- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書): 法務局で取得できます。通常、発行から3ヶ月以内のものを求められます。

- 会社印鑑証明書: 登記している実印の証明書です。

- 決算報告書: 直近2〜3期分の損益計算書(P/L)と貸借対照表(B/S)の提出を求められることが多く、会社の財務状況を審査するために使用されます。

- 会社案内やパンフレット: 事業内容を説明するための資料です。

- 代表者の身分証明書: 運転免許証やパスポートのコピーなど。

- 連帯保証人の関連書類: 連帯保証人が必要な場合、その方の身分証明書、収入証明書、印鑑証明書などが必要になります。

- 個人事業主・個人契約の場合:

- 身分証明書: 運転免許証やマイナンバーカードなど。

- 住民票

- 印鑑証明書

- 収入を証明する書類: 直近の確定申告書の控えや、課税証明書など。

- 事業内容がわかる資料: 開業届の控えや、事業計画書など。

どの書類が必要になるかは、必ず事前に不動産会社に確認してください。

個人契約は可能ですか?

結論から言うと、個人(個人事業主を含む)で貸倉庫を契約することは可能です。しかし、法人契約に比べると、審査のハードルがやや高くなる傾向があります。

貸主が最も懸念するのは、「賃料が安定して支払われるか」という点です。法人の場合、決算書などによって会社の信用度や支払い能力を客観的に評価しやすいですが、個人の場合はその判断が難しくなります。そのため、以下のような点をより厳しく審査されることが一般的です。

- 事業の安定性や将来性

- 十分な収入があるか

- 連帯保証人の有無とその信用力

多くの場合、信頼性の高い連帯保証人(親族や安定した収入のある第三者など)を立てることが契約の条件となります。また、保証会社の利用を必須とされるケースも増えています。個人で契約を希望する場合は、事業内容や収支状況を明確に説明できる資料を準備し、誠実な対応を心がけることが重要です。

敷金・礼金なしの物件はありますか?

はい、数は多くありませんが、敷金・礼金がともにゼロの、いわゆる「ゼロゼロ物件」も存在します。初期費用を大幅に抑えられるため、特にスタートアップ企業や資金繰りに余裕がない場合には大きな魅力となるでしょう。

しかし、ゼロゼロ物件を選ぶ際には注意が必要です。メリットの裏には、以下のようなデメリットや条件が隠れている場合があります。

- 賃料が相場より割高: 初期費用がかからない分、月々の賃料が周辺の相場よりも高く設定されていることがあります。

- 短期解約違約金: 「契約から1年以内に解約した場合は賃料の2ヶ月分を支払う」といった短期解約に関する違約金が特約で定められていることがあります。

- 原状回復費用の特約: 退去時のクリーニング費用や修繕費用が、敷金がない代わりに実費で高額請求される可能性があります。

- フリーレントがない: 交渉の余地が少ない場合があります。

目先の初期費用の安さだけで判断せず、契約期間全体で支払うトータルコストを計算することが重要です。契約書や特約事項を細部まで確認し、不利な条件がないかを慎重に見極める必要があります。

まとめ

本記事では、東京の貸倉庫について、エリア別の賃料相場から探し方のコツ、契約時の注意点まで、幅広く解説しました。

東京の貸倉庫市場は、エリアや物件のスペックによって特性が大きく異なります。自社のビジネスにとって最適な一棟を見つけるためには、まず自社の利用目的や希望条件を明確に定義することが何よりも重要です。その上で、この記事で紹介したポイントを一つひとつ押さえていくことが、成功への近道となります。

最後に、本記事の要点をまとめます。

- 賃料相場はエリアで大きく異なる: 23区内でも湾岸の城南・城東エリアは高く、内陸の城北エリアは比較的安価です。広域配送を重視するなら、圏央道アクセスが良い多摩エリアも有力な選択肢となります。

- 賃料はスペックで決まる: 立地だけでなく、床荷重、天井高、バース、空調といった設備仕様が賃料を左右します。自社のオペレーションに過不足のないスペックを見極めることがコスト最適化に繋がります。

- 探し方は複合的に: 貸倉庫専門のポータルサイトで広く情報を集めつつ、事業用不動産に強い不動産会社に相談し、非公開物件の情報や専門的なアドバイスを得るのが最も効率的です。

- コスト削減のコツを実践する: 郊外の物件を検討したり、相見積もりで価格交渉を行ったり、短期・小規模ならスポット利用サービスを活用したりすることで、コストを抑えることが可能です。

- 契約前のチェックは念入りに: 用途地域の確認、契約形態(普通借家か定期借家か)の把握、原状回復義務の範囲の明確化は、将来のトラブルを防ぐために不可欠です。

貸倉庫は、企業の成長を支える重要な経営基盤です。この記事で得た知識を活用し、自社の事業をさらに発展させるための、最適な物流拠点を見つけてください。