EC市場の拡大や消費者ニーズの多様化に伴い、物流の要である「倉庫」の役割はますます重要になっています。迅速かつ正確な出荷を実現し、顧客満足度を高めるためには、旧来の経験と勘に頼った倉庫管理から脱却し、データに基づいた効率的なオペレーションへと変革することが不可欠です。

その変革の鍵を握るのが、倉庫管理システム(WMS:Warehouse Management System)です。WMSは、倉庫内の「モノ」と「人」の動きをリアルタイムに可視化し、入荷から保管、出荷に至るまでの一連の業務を最適化するためのITシステムです。

本記事では、倉庫管理システム(WMS)の基本的な知識から、導入のメリット・デメリット、失敗しない選び方のポイント、そして2024年最新のおすすめシステム20選まで、網羅的に詳しく解説します。WMS導入を検討している企業担当者の方はもちろん、物流業務の課題解決を目指すすべての方にとって、必見の内容です。

目次

倉庫管理システム(WMS)とは

倉庫管理システム(WMS:Warehouse Management System)とは、その名の通り、倉庫内における物流業務全般を効率的かつ正確に管理するための専門的なソフトウェアシステムです。具体的には、商品が入荷してから倉庫に保管され、注文に応じてピッキング・梱包されて出荷されるまでの一連のプロセスを、デジタルデータで一元管理し、最適化する役割を担います。

従来、多くの倉庫では紙のリストや熟練作業員の経験と記憶に頼って業務が行われてきました。しかし、この方法では「どこに何がいくつあるか」という在庫情報が不正確になりがちで、誤出荷や欠品、過剰在庫といった問題が発生しやすいという課題がありました。また、作業が属人化しやすく、特定のスタッフがいないと業務が滞ってしまうリスクも抱えています。

WMSは、こうした課題を解決するために生まれました。ハンディターミナルなどの専用端末を用いて、すべての商品と倉庫内の棚(ロケーション)をバーコードやQRコードで管理します。これにより、「いつ、誰が、どの商品を、どこからどこへ移動させたか」という作業履歴を含め、倉庫内のあらゆる情報がリアルタイムでデータ化・可視化されます。

このリアルタイムな情報に基づいて、WMSは作業員に対して最も効率的な作業手順を指示します。例えば、どの棚からどの順番で商品を取ってくれば最短ルートでピッキングできるか(ピッキングルートの最適化)をナビゲートしたり、商品のバーコードをスキャンすることで正しい商品かどうかを瞬時にチェックしたりできます。

WMS導入の背景には、近年の急速な市場環境の変化があります。

- EC市場の急成長: インターネット通販の普及により、多品種少量の商品を個人向けに、迅速かつ正確に届ける必要性が高まりました。これにより、倉庫が処理すべき出荷件数は爆発的に増加し、従来の管理手法では対応が困難になっています。

- 労働力人口の減少: 少子高齢化に伴う人手不足は、物流業界にとっても深刻な問題です。少ない人数で高い生産性を維持するためには、業務の効率化と自動化が不可欠であり、WMSはその有力な解決策となります。

- 消費者ニーズの多様化: 「当日配送」や「翌日配送」が当たり前になり、リードタイムの短縮が求められています。また、ギフトラッピングや個別のメッセージカード同梱など、付加価値の高いサービスへの要求も増えており、倉庫業務はより複雑化しています。

これらの背景から、WMSはもはや一部の大企業だけのものではなく、事業規模や業種を問わず、多くの企業にとって競争力を維持・向上させるための必須の経営インフラとなりつつあります。単なる在庫管理ツールではなく、倉庫業務の品質向上、コスト削減、そして最終的には顧客満足度の向上を実現するための戦略的IT投資と位置づけられているのです。

在庫管理システム・基幹システム(ERP)との違い

WMSの導入を検討する際、多くの担当者が混同しがちなのが「在庫管理システム」と「基幹システム(ERP)」です。これらのシステムも在庫情報を扱いますが、その目的と管理範囲、機能の専門性が大きく異なります。自社の課題を正確に解決するためには、これらの違いを正しく理解し、最適なシステムを選択することが極めて重要です。

在庫管理システムとの違い

在庫管理システムとWMSの最も大きな違いは、管理対象の「深さ」と「範囲」にあります。

一言でいうと、在庫管理システムは「モノ(在庫)」の数量と場所を静的に管理することに主眼を置いているのに対し、WMSは「モノ(在庫)」に加えて、それらを扱う「ヒト(作業員)」の動きや「オペレーション(作業工程)」までを動的に管理し、最適化することを目的としています。

| 比較項目 | 在庫管理システム | 倉庫管理システム(WMS) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 在庫数の正確な把握 | 倉庫内業務全体の効率化・最適化 |

| 管理対象 | 商品の品目・数量・保管場所 | 在庫情報+作業員・作業進捗・ロケーション |

| 管理の粒度 | 「どの商品が何個あるか」 | 「どの棚に、どのロット/期限の商品が、何個あるか」 |

| 主な機能 | ・入出庫登録 ・在庫数照会 ・棚卸サポート |

・入荷検品 ・ロケーション管理 ・ピッキング指示 ・出荷検品 ・作業実績管理 |

| ヒトへの関与 | 限定的(データの入力・参照が中心) | 積極的(作業指示、動線ナビゲーションなど) |

具体的に見ていきましょう。

在庫管理システムは、主に商品の入庫・出庫データを手動またはCSVで入力し、「現在、どの商品が、合計でいくつあるか」という情報を管理します。目的は、欠品や過剰在庫を防ぎ、発注のタイミングを適切に判断することにあります。小規模な店舗のバックヤードや、比較的単純な入出庫業務を行う倉庫であれば、在庫管理システムで十分な場合もあります。

一方、WMSは倉庫内のオペレーションに深く踏み込みます。商品が入荷した際には、ハンディターミナルでバーコードをスキャンして検品し、どの棚(ロケーション)に格納すべきかを指示します。出荷時には、複数の注文をまとめて最も効率の良いルートでピッキングするよう指示を出し、梱包前の検品で商品の間違いを防ぎます。このように、WMSは作業員一人ひとりのタスクを管理し、業務の標準化と効率化、品質向上を直接的に支援します。

例えば、賞味期限のある食品を扱う倉庫を考えてみましょう。在庫管理システムでは「商品Aが100個ある」ことは分かりますが、賞味期限の古いものから順に出荷する「先入れ先出し」を徹底するのは、現場のルールや作業員の注意力に依存します。しかし、WMSを導入すれば、システムが自動的に賞味期限の古い商品が保管されているロケーションを特定し、そこからピッキングするように指示するため、人的ミスを防ぎ、品質管理を徹底できます。

つまり、課題が「在庫数を正確に把握したい」というレベルに留まるのであれば在庫管理システム、「倉庫作業そのものを効率化・標準化し、誤出荷をなくしたい」という現場レベルの課題解決を目指すのであればWMSが適しているといえます。

基幹システム(ERP)との違い

基幹システム(ERP:Enterprise Resource Planning)は、企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」を一元的に管理し、経営の意思決定を支援するための統合的なシステムです。会計、販売、購買、生産、人事など、企業活動の根幹をなす複数の業務領域をカバーします。

この中で、ERPも「販売管理」や「購買管理」の一機能として在庫管理機能を持っています。しかし、その管理レベルは、あくまで経営的な視点での在庫数量や金額の把握が中心です。

WMSとERPの最も大きな違いは、ERPが「企業全体の経営管理」を目的とするマクロな視点のシステムであるのに対し、WMSは「倉庫現場のオペレーション最適化」を目的とするミクロな視点の専門システムであるという点です。

| 比較項目 | 基幹システム(ERP) | 倉庫管理システム(WMS) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 企業全体の経営資源の最適化 | 倉庫内業務全体の効率化・最適化 |

| 管理領域 | 会計・販売・購買・生産・人事など全社的 | 倉庫内の入出荷・保管・棚卸など物流現場に特化 |

| 情報の粒度 | 在庫の数量・金額・資産価値など(経営情報) | 在庫のロケーション・ロット・状態など(現場情報) |

| リアルタイム性 | バッチ処理などが多く、必ずしもリアルタイムではない | ハンディターミナル等により、リアルタイム性が極めて高い |

| 機能の専門性 | 在庫管理機能は持つが、簡易的であることが多い | ロケーション管理、作業動線管理など高度で専門的 |

ERPが管理する在庫情報は、「商品Aが全社で何個あり、その資産価値はいくらか」といった会計上のデータです。しかし、「その在庫が、倉庫のどの棚の、どの箱に入っているか」といった物理的な詳細情報までは通常管理しません。

それに対し、WMSは倉庫現場のリアルタイムな情報を秒単位で更新・管理します。そのため、ERPが持つ販売計画や受注情報と、WMSが持つリアルタイムの在庫・作業進捗情報を連携させることが非常に重要になります。

理想的な関係は、ERPが司令塔となり、WMSが実行部隊として機能する連携体制です。例えば、ERPで受注情報が登録されると、その情報がWMSに自動で連携され、WMSが出荷指示を作成し、現場の作業員にピッキングを指示します。作業が完了すると、WMSはその実績(出荷完了情報)をERPにフィードバックし、ERP側で売上計上や在庫引き落としの処理が行われます。

このように、ERPとWMSは競合するものではなく、それぞれの専門性を活かして連携することで、経営から現場まで一気通貫したデータ連携と業務効率化を実現する補完関係にあります。自社の課題を整理する際には、経営レベルの統合管理が必要なのか、それとも倉庫現場のオペレーション改善が急務なのかを見極めることが、適切なシステム選定の第一歩となります。

倉庫管理システムの主な機能

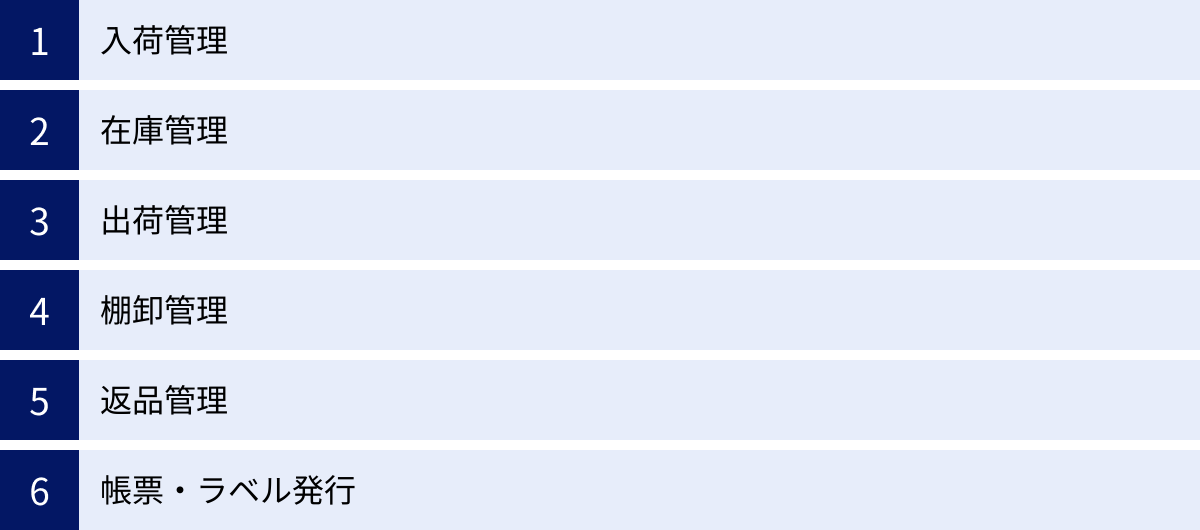

倉庫管理システム(WMS)は、倉庫内の一連の業務フローを網羅的にカバーする多彩な機能を備えています。これらの機能が有機的に連携することで、業務の効率化、精度の向上、標準化が実現します。ここでは、WMSが持つ代表的な機能を、業務の流れに沿って解説します。

入荷管理

入荷管理は、商品が倉庫に到着した瞬間から始まる最初の重要なプロセスです。WMSは、この入荷業務を迅速かつ正確に行うための強力なサポート機能を提供します。

- 入荷予定データ連携: 通常、WMSは上位の基幹システムや販売管理システムと連携し、「いつ、どの商品が、いくつ入荷するか」という入荷予定データを事前に取り込みます。これにより、現場はスムーズに受け入れ準備ができます。

- ハンディターミナルによる検品(入荷検品): 商品が到着したら、作業員はハンディターミナルを使って商品バーコードをスキャンします。WMSは、スキャンされた情報と事前の入荷予定データを照合し、品目、数量、品番などに間違いがないかを瞬時にチェックします。万が一、予定と異なる商品や数量があった場合は、その場で警告が表示されるため、誤った商品を受け入れてしまうミスを未然に防ぎます。

- ロケーション指示(格納): 検品が完了した商品に対して、WMSは最適な保管場所(ロケーション)を指示します。商品の特性(重量、サイズ、回転率など)や倉庫の空き状況を考慮し、「A-01-03の棚に格納してください」といった具体的な指示を作業員のハンディターミナルに表示します。これにより、新人の作業員でも迷うことなく、効率的に商品を棚入れできます。フリーロケーション管理を採用している場合は、空いている棚に効率よく格納していくことで、保管スペースを最大限に活用できます。

在庫管理

在庫管理はWMSの中核をなす機能であり、倉庫業務全体の品質と効率を左右します。リアルタイムかつ正確な在庫情報を維持するための多様な機能が実装されています。

- ロケーション管理: WMSの最大の特徴の一つが、このロケーション管理です。「どの商品が、どの棚にあるか」を番地のように管理します。これにより、広大な倉庫内でも商品の場所を正確に把握でき、ピッキング時の探索時間を大幅に削減します。ロケーションには、決まった商品しか置かない「固定ロケーション」と、空いている場所に商品を格納していく「フリーロケーション」があり、商材や運用に合わせて使い分けられます。

- リアルタイム在庫照会: ハンディターミナルによる作業がすべてシステムに記録されるため、在庫情報は常にリアルタイムで更新されます。事務所のPCからでも、いつでも正確な在庫数と保管場所を確認できます。これにより、営業担当者からの在庫問い合わせにも即座に回答でき、販売機会の損失を防ぎます。

- 多様な在庫属性管理: WMSは、単純な商品コードと数量だけでなく、より詳細な属性情報も管理できます。

- ロット管理: 製造年月日や製造番号(ロット番号)単位で在庫を管理します。トレーサビリティを確保し、万が一製品に問題が発生した際に、対象ロットの迅速な追跡と回収を可能にします。

- 期限管理: 食品や医薬品、化粧品などで重要な賞味期限や使用期限を管理します。期限の古いものから先に出荷する「先入れ先出し(FEFO: First-Expired, First-Out)」をシステムで徹底できます。

- 在庫ステータス管理: 「良品」「検品中」「破損品」「出荷引当済」など、在庫の状態を細かく管理することで、有効在庫数を正確に把握できます。

出荷管理

出荷管理は、顧客満足度に直結する極めて重要なプロセスです。WMSは、迅速かつミスのない出荷を実現するための司令塔として機能します。

- 出荷指示データ連携: 受注データが上位システムからWMSに連携されると、WMSは在庫の引き当てを行い、出荷指示データを作成します。

- ピッキングリスト発行・指示: WMSは、出荷指示に基づいてピッキングリストを自動で作成します。リストは紙で出力するだけでなく、ハンディターミナルの画面に表示することも可能です。複数の注文をまとめてピッキングする「トータルピッキング(種まき方式)」や、注文ごとにピッキングする「シングルピッキング(摘み取り方式)」など、物量や商材に合わせた効率的なピッキング方法を指示できます。また、最短の移動距離で作業が完了するようにピッキングする棚の順番を最適化(ルート最適化)する機能もあります。

- ハンディターミナルによる検品(出荷検品): ピッキングした商品のバーコードをスキャンすることで、注文内容と一致しているかを確認します。これにより、商品の入れ間違いや数量ミスといった誤出荷を限りなくゼロに近づけることができます。これはWMS導入による最大のメリットの一つです。

- 梱包・送り状発行連携: 検品が完了すると、WMSは配送会社の送り状発行システムと連携し、必要な情報を自動で送信して送り状ラベルを印刷します。手作業による宛名入力が不要になるため、作業効率が向上し、宛名間違いも防げます。

棚卸管理

正確な在庫管理を維持するためには、定期的な棚卸が不可欠です。WMSは、この手間と時間のかかる棚卸業務を劇的に効率化します。

- ハンディターミナルによる棚卸: 作業員はハンディターミナルを持って棚を回り、ロケーションバーコードと商品バーコードをスキャンし、実際の在庫数を入力するだけで棚卸が完了します。

- リアルタイム差異確認: スキャンされた実在庫データは即座にWMSに送信され、システム上の理論在庫との差異がリアルタイムでリストアップされます。これにより、差異の原因調査を迅速に行うことができます。

- 業務を止めない棚卸(サイクル棚卸): 従来の一斉棚卸では、倉庫業務を完全に停止させる必要がありました。WMSを使えば、エリアや商品を区切って日常的に棚卸を行う「サイクル棚卸」が可能になります。これにより、業務への影響を最小限に抑えながら、継続的に在庫精度を高いレベルで維持できます。

返品管理

ECの普及に伴い、返品処理の重要性も増しています。WMSは、この煩雑な返品業務もシステムで管理し、効率化します。

- 返品された商品を受け入れ、検品し、その状態(良品として再販可能か、B品か、廃棄か)を登録します。

- 良品と判断された場合は、在庫としてシステムに計上し、再度販売可能な状態にします。

- 返品理由などのデータを蓄積・分析することで、商品開発や販売方法の改善に繋げることも可能です。

帳票・ラベル発行

WMSは、倉庫業務で必要となるさまざまな帳票やラベルを、ボタン一つで、あるいは自動で発行する機能を備えています。

- 帳票: 入荷予定リスト、入荷実績リスト、ピッキングリスト、出荷検品リスト、在庫一覧表、棚卸差異リストなど。

- ラベル: 商品に貼り付ける管理用バーコードラベル、棚に貼り付けるロケーションラベル、荷物に貼り付ける荷札など。

これらの発行業務を自動化することで、手作業による作成の手間やミスを削減し、ペーパーレス化を推進することもできます。

倉庫管理システムの導入形態

倉庫管理システム(WMS)を導入する際には、自社の規模、予算、業務要件、IT体制などを考慮して、最適な「導入形態」を選択する必要があります。主な導入形態には、「クラウド型」「オンプレミス型」「パッケージ型」の3種類があります。それぞれの特徴を理解し、メリット・デメリットを比較検討することが重要です。

クラウド型

クラウド型WMSは、インターネット経由で提供されるサービスを利用する形態です。自社でサーバーやソフトウェアを保有する必要がなく、サービス提供事業者が管理するデータセンターにあるシステムに、PCやスマートフォンのブラウザ、専用アプリからアクセスして利用します。近年、最も主流となっている導入形態です。

- メリット:

- 初期費用を抑えられる: 自社で高価なサーバーを用意する必要がないため、オンプレミス型に比べて初期導入コストを大幅に低く抑えられます。

- 導入がスピーディ: 既に完成しているサービスを利用するため、契約から利用開始までの期間が比較的短く、数週間から数ヶ月で導入できるケースも多いです。

- メンテナンスが不要: サーバーの維持管理、セキュリティ対策、システムのバージョンアップなどはすべてサービス提供事業者が行ってくれるため、自社に専門のIT担当者がいなくても安心して利用できます。

- 場所を選ばない: インターネット環境さえあれば、オフィス、倉庫、自宅など、どこからでもシステムにアクセスできます。

- 拡張性が高い: 事業の成長に合わせて、利用ユーザー数や機能を追加することが容易です。

- デメリット:

- カスタマイズの自由度が低い: 基本的には提供されている標準機能を利用することが前提となるため、自社の特殊な業務フローに合わせた大幅なカスタマイズは難しい場合があります。

- ランニングコストが発生する: 初期費用は安い反面、月額(または年額)の利用料が継続的に発生します。長期間利用する場合、総コストがオンプレミス型を上回る可能性もあります。

- インターネット環境に依存する: 通信障害などが発生すると、システムが利用できなくなるリスクがあります。

- 向いている企業:

- 初期投資を抑えてスモールスタートしたい中小企業

- 急成長しているEC事業者

- 専任のIT担当者がいない企業

- 短期間でWMSを導入したい企業

オンプレミス型

オンプレミス型WMSは、自社の施設内にサーバーを設置し、そこにWMSソフトウェアをインストールして運用する形態です。システムの構築から運用・管理まで、すべて自社で行います。

- メリット:

- カスタマイズの自由度が非常に高い: 自社専用のシステムとして構築するため、独自の業務フローや要件に合わせて、細部まで自由にカスタマイズできます。既存の基幹システムなどとの複雑な連携も柔軟に対応可能です。

- 強固なセキュリティを構築できる: 外部のネットワークから切り離したクローズドな環境でシステムを運用できるため、自社のセキュリティポリシーに準拠した厳格な情報管理が可能です。機密情報を多く扱う企業に適しています。

- ランニングコストを抑えられる可能性がある: 初期投資は高額ですが、月額利用料は発生しません(保守費用は別途必要)。長期的に見ると、クラウド型よりも総コストが安くなる場合があります。

- デメリット:

- 初期費用が高額: サーバーやネットワーク機器の購入、ソフトウェアライセンスの購入、システム開発・構築費用など、多額の初期投資が必要です。

- 導入に時間がかかる: 要件定義から設計、開発、テストといった工程を経るため、導入までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。

- 自社での運用・保守が必要: サーバーの管理、障害発生時の対応、セキュリティ対策、バックアップなど、システムの維持管理を行うための専門知識を持つIT人材が必要になります。

- 向いている企業:

- 非常に大規模な倉庫を運営する大企業

- 業界特有の複雑で特殊な業務フローを持つ企業

- 自社の厳格なセキュリティポリシーの下でシステムを運用したい企業

- システムを管理できる専門のIT部門がある企業

パッケージ型

パッケージ型WMSは、既製品のソフトウェアを購入し、自社のPCやサーバーにインストールして利用する形態です。クラウド型とオンプレミス型の中間的な位置づけと考えることができます。

- メリット:

- オンプレミス型よりは導入コストを抑えられる: フルスクラッチで開発するオンプレミス型に比べ、既製のパッケージを利用するため開発費用を抑えられます。

- クラウド型よりはカスタマイズが可能: ベンダーによっては、基本パッケージに加えてカスタマイズ開発に対応してくれる場合があります。

- 買い切り型が多い: 月額費用が発生せず、一度購入すれば永続的に利用できるライセンス形態が多いです(ただし、バージョンアップや保守には別途費用がかかることが一般的)。

- デメリット:

- 運用・保守は自社で行う必要がある: オンプレミス型と同様に、ソフトウェアをインストールしたサーバー等の管理は自社の責任で行う必要があります。

- アップデートが手動: 法改正への対応や機能改善のためのバージョンアップは、提供はされるものの、適用作業は自社で行う必要があります。

- クラウド型のような手軽さはない: インストール作業や設定が必要なため、クラウド型ほど手軽に始めることはできません。

- 向いている企業:

- 特定の業種・業態に特化した機能が必要な企業

- 自社でサーバー管理はある程度可能だが、フルスクラッチ開発のコストは避けたい企業

| 導入形態 | 初期費用 | 運用コスト | カスタマイズ性 | 導入スピード | メンテナンス |

|---|---|---|---|---|---|

| クラウド型 | 低 | 月額・従量課金 | 低い | 速い | ベンダー任せ |

| オンプレミス型 | 高 | 高(人件費等) | 非常に高い | 遅い | 自社で対応 |

| パッケージ型 | 中 | 中(保守費等) | 中程度 | 中程度 | 自社で対応 |

自社の事業戦略やITリソース、そしてWMSに求める要件を総合的に判断し、最適な導入形態を選択することが成功への第一歩となります。

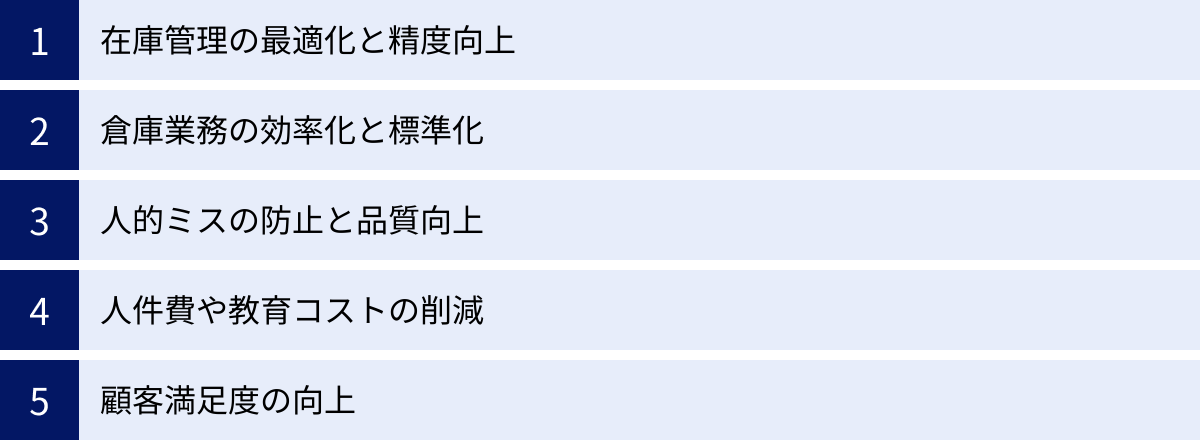

倉庫管理システムを導入するメリット

倉庫管理システム(WMS)を導入することは、単に新しいITツールを入れるということ以上の、経営に直結する多くのメリットをもたらします。ここでは、WMS導入によって得られる5つの主要なメリットについて、具体的に解説します。

在庫管理の最適化と精度向上

WMS導入による最も直接的で大きなメリットは、在庫管理のレベルが飛躍的に向上することです。

- リアルタイムな在庫の可視化: WMSは、入荷、保管、移動、出荷といったすべてのモノの動きをリアルタイムでデータ化します。これにより、「今、どこに、何が、いくつあるのか」という情報が、いつでも正確に把握できます。この理論在庫と実在庫の差異(在庫差異)が限りなくゼロに近づくことで、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫による保管コストの増大・キャッシュフローの悪化といった経営リスクを大幅に軽減できます。

- 保管効率の最大化: フリーロケーション管理機能を活用することで、倉庫の空きスペースを最大限に有効活用できます。商品ごとに保管場所を固定しないため、スペースに無駄がなくなり、限られた倉庫面積でより多くの商品を保管できるようになります。

- 在庫品質の維持: 賞味期限やロット番号を管理する機能により、先入れ先出し(FEFO/FIFO)がシステムによって徹底されます。これにより、期限切れ商品の廃棄ロスを削減し、製品の品質と安全性を確保できます。トレーサビリティも向上するため、万が一の際にも迅速な対応が可能です。

倉庫業務の効率化と標準化

WMSは、倉庫内の作業を効率化し、誰がやっても同じ品質で作業できるように標準化する強力なツールです。

- 作業時間の短縮: ピッキング作業において、WMSが最短ルートを指示したり、複数の注文をまとめて処理する手法(トータルピッキングなど)を可能にしたりすることで、作業員の移動距離と時間を大幅に削減します。また、バーコード検品により、目視での確認作業が不要になり、一つ一つの作業がスピードアップします。

- 属人化の解消と業務の標準化: 従来の倉庫では、「あのベテランさんでないと、あの商品の場所は分からない」といった属人化が課題でした。WMSを導入すれば、すべての作業がシステムの指示に基づいて行われるため、作業員の経験やスキルレベルに依存しない、安定したオペレーションが実現します。これにより、特定の従業員への業務負荷集中を防ぎ、業務の継続性を高めることができます。

人的ミスの防止と品質向上

物流におけるミス、特に誤出荷は、顧客の信頼を著しく損なう重大な問題です。WMSは、ヒューマンエラーを徹底的に排除し、物流品質を向上させます。

- 誤出荷・誤入荷の撲滅: ハンディターミナルによるバーコード検品は、人的ミス防止に絶大な効果を発揮します。入荷時も出荷時も、予定データと現物をシステムが照合するため、「違う商品をピッキングしてしまった」「数量を間違えた」といったミスを、作業工程の段階で確実に防ぎます。これにより、誤出荷率は劇的に低下し、顧客からのクレームや再配送にかかるコストを削減できます。

- 作業精度の向上: すべての作業がバーコードスキャンによって記録・検証されるため、伝票の読み間違いや入力ミスといった細かなエラーもなくなります。結果として、倉庫業務全体の精度が向上し、信頼性の高い物流サービスを提供できるようになります。

人件費や教育コストの削減

業務の効率化と標準化は、コスト削減にも直接的に繋がります。

- 人件費の削減: 一人あたりの作業生産性が向上するため、より少ない人数でこれまでと同じ、あるいはそれ以上の物量を処理できるようになります。これにより、残業時間の削減や、繁忙期に必要だった派遣スタッフの抑制など、人件費の最適化が可能です。

- 教育コストの削減: WMSが作業手順をナビゲートしてくれるため、新人の作業員でも、短期間のトレーニングで即戦力として活躍できます。従来のように、ベテランが付きっきりで長期間指導する必要がなくなり、教育にかかる時間とコストを大幅に削減できます。これにより、人材の採用・定着も容易になります。

顧客満足度の向上

これまでに挙げたすべてのメリットは、最終的に「顧客満足度の向上」という最も重要な成果に結びつきます。

- リードタイムの短縮: 在庫が正確に把握でき、出荷作業が迅速化されることで、注文を受けてから商品が顧客の手元に届くまでの時間(リードタイム)を短縮できます。当日出荷・翌日配送といったスピーディな対応が可能になり、顧客の期待に応えることができます。

- 信頼性の向上: 「注文した商品が、いつも間違いなく、すぐに届く」という体験は、顧客に安心感と信頼感を与えます。このポジティブな購買体験は、リピート購入を促進し、企業のブランド価値を高める上で非常に重要です。

- 問い合わせ対応の迅速化: 正確な在庫情報と出荷状況がリアルタイムで把握できるため、顧客からの「在庫はありますか?」「商品はいつ届きますか?」といった問い合わせにも、迅速かつ的確に回答できます。

このように、WMSの導入は、倉庫現場の改善に留まらず、コスト削減、品質向上、そして企業の競争力強化にまで繋がる、価値の高い投資であると言えます。

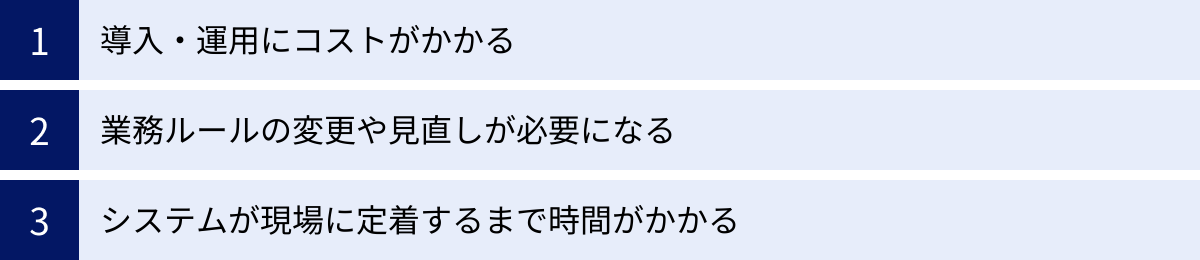

倉庫管理システム導入の注意点(デメリット)

WMS導入は多くのメリットをもたらす一方で、成功させるためには事前に理解しておくべき注意点や課題も存在します。メリットばかりに目を向けて安易に導入を進めると、「コストがかかっただけで効果が出ない」「現場が混乱してしまった」といった失敗に繋がりかねません。ここでは、WMS導入に伴う主な注意点(デメリット)を3つ解説します。

導入・運用にコストがかかる

WMSは無料のツールではなく、導入と運用には相応のコストが発生します。

- 初期導入費用:

- ソフトウェア費用: クラウド型の場合は初期設定費用、オンプレミス型やパッケージ型の場合はライセンス購入費用がかかります。オンプレミス型では、この費用が数百万〜数千万円に及ぶこともあります。

- ハードウェア費用: ハンディターミナル、バーコードリーダー、ラベルプリンター、PC、サーバー(オンプレミス型の場合)など、必要な周辺機器の購入費用が発生します。

- 導入支援費用: システムの設定、マスタデータの移行、現場への操作トレーニングなどをベンダーに依頼する場合、コンサルティング費用やサポート費用が必要になります。

- ランニングコスト:

- 月額利用料: クラウド型の場合、利用ユーザー数や出荷件数に応じた月額費用が継続的に発生します。

- 保守費用: オンプレミス型やパッケージ型の場合、システムの維持管理やアップデートのために、年間保守契約を結ぶのが一般的です。これはライセンス費用の15%〜20%程度が相場とされています。

- 人件費: オンプレミス型の場合、システムを管理する専任のIT担当者の人件費も考慮する必要があります。

これらのコストを正しく見積もらずに導入を進めると、予算オーバーに陥る可能性があります。導入によって得られる効果(人件費削減、誤出荷削減による損失防止など)と、かかるコストを比較し、費用対効果(ROI)を事前にしっかりとシミュレーションすることが不可欠です。

業務ルールの変更や見直しが必要になる

WMSは、単に既存の業務をそのままシステムに置き換えるものではありません。システムの能力を最大限に引き出すためには、多くの場合、現在の業務フローやルールそのものを見直す必要があります。

- システムへの適合: WMSには、業界のベストプラクティスに基づいた標準的な業務フローが組み込まれています。そのため、「これまで紙でこう管理していたから」「長年このやり方でやってきたから」といった既存のやり方に固執すると、システムのメリットを享受できないばかりか、かえって業務が非効率になることさえあります。

- 現場の抵抗: 業務プロセスの変更は、現場の作業員にとって大きな負担となり、変化に対する抵抗感を生むことがあります。「新しいやり方は面倒だ」「前のほうが楽だった」といった反発が起こる可能性も十分に考えられます。

- 具体的な変更例:

- バーコード管理の徹底: すべての商品、すべてのロケーションにバーコードを貼り、すべての作業でスキャンを必須とするルールの徹底。

- フリーロケーションへの移行: 従来の固定ロケーションから、保管効率の高いフリーロケーションへと運用を変更する。

- 権限設定の見直し: 誰がどの操作を行えるか、システム上の権限を再設計する。

WMS導入を成功させるには、トップダウンで業務改革の必要性を伝え、なぜ変える必要があるのかを現場のスタッフに丁寧に説明し、理解と協力を得ながら進めていくプロセスが極めて重要になります。

システムが現場に定着するまで時間がかかる

新しいシステムを導入しても、それが現場のスタッフに受け入れられ、日常業務の中で当たり前のように使われるようになる(=定着する)までには、一定の時間と努力が必要です。

- 一時的な生産性の低下: 導入直後は、新しいシステムの操作に慣れていないため、一時的に作業スピードが落ちたり、ミスが増えたりすることがあります。この「学習曲線」の期間を乗り越える必要があります。

- 教育・トレーニングの重要性: すべての利用者がシステムを正しく、かつ効率的に使えるようになるためには、導入前の集合研修だけでなく、現場でのOJT(On-the-Job Training)、分かりやすいマニュアルの整備、質問しやすい環境づくりなど、継続的な教育・サポート体制が欠かせません。

- 一部の利用者しか使わない問題: 「一部のPCが得意な人だけが使い、他の人は依然として古いやり方を続けている」という状況では、WMSを導入した意味がありません。経営層や管理者が、WMSの利用を徹底する強い意志を持ち、利用状況をモニタリングしながら、定着に向けた働きかけを続けることが重要です。

これらの注意点を事前に認識し、コスト計画、業務改革プラン、定着化支援策をセットで検討することが、WMS導入プロジェクトを失敗させないための鍵となります。

倉庫管理システムの費用相場

倉庫管理システム(WMS)の導入を検討する上で、最も気になる点の一つが「費用」です。WMSの価格は、導入形態、機能、倉庫の規模、サポート内容などによって大きく変動するため、一概に「いくら」とは言えませんが、ここでは「クラウド型」と「オンプレミス型」に分けて、一般的な費用相場を解説します。

クラウド型の費用

近年主流となっているクラウド型WMSは、初期費用を抑えてスピーディに導入できるのが特徴です。料金体系は主に「初期費用」と「月額費用」で構成されます。

- 初期費用: 10万円~300万円程度が相場です。

- 内訳:

- 初期設定費用: システムの基本設定、環境構築などにかかる費用です。0円~50万円程度が一般的です。

- 導入サポート費用: 業務ヒアリング、マスタ登録支援、操作トレーニングなど、導入をスムーズに進めるためのコンサルティング費用です。サポートの範囲によって、数十万円から数百万円と幅があります。

- 周辺機器: ハンディターミナル(1台あたり5万円~20万円)、ラベルプリンター(1台あたり5万円~15万円)などの購入費用が別途必要です。

- ポイント: 初期費用無料を謳うサービスもありますが、その場合、月額費用が高めに設定されていたり、サポートが限定的だったりすることがあるため、総額で比較検討することが重要です。

- 内訳:

- 月額費用: 3万円~50万円程度が相場です。

- 課金体系:

- ユーザー数課金: システムを利用するID数に応じて費用が決まるタイプ。

- 従量課金: 月間の出荷件数や保管坪数、SKU数など、事業規模に応じて費用が変動するタイプ。

- 固定料金: 機能やプランに応じた固定の月額料金。

- ポイント: 多くのクラウドWMSでは、事業規模の変動に合わせて柔軟にプランを変更できるようになっています。自社の出荷量の季節変動などを考慮し、最適な料金プランを選択しましょう。オプション機能(外部システム連携、多拠点管理など)を追加すると、月額費用は加算されます。

- 課金体系:

【クラウド型WMSの費用相場(目安)】

| 倉庫規模 | 初期費用 | 月額費用 |

|---|---|---|

| 小規模 (個人事業主・EC開始直後) |

0円 ~ 50万円 | 1万円 ~ 10万円 |

| 中規模 (中小企業・成長期EC) |

50万円 ~ 200万円 | 10万円 ~ 30万円 |

| 大規模 (複数拠点・大規模EC) |

200万円 ~ | 30万円 ~ |

オンプレミス型の費用

自社サーバーにシステムを構築するオンプレミス型は、高度なカスタマイズが可能な反面、初期費用が高額になる傾向があります。

- 初期費用: 500万円~数千万円、場合によっては1億円以上になることもあります。

- 内訳:

- ソフトウェアライセンス費用: WMSソフトウェアの利用権を購入する費用。数百万円からが一般的です。

- ハードウェア費用: サーバー、データベース、ネットワーク機器などの購入・設置費用。こちらも数百万円単位で必要になることがあります。

- カスタマイズ開発費用: 自社の業務フローに合わせた機能追加や改修を行うための開発費用。この費用が最も高額になりやすく、要件の複雑さによっては1,000万円を超えることも珍しくありません。

- 導入コンサルティング費用: 要件定義から設計、プロジェクト管理などをベンダーに依頼する費用。

- 内訳:

- 運用・保守費用: 年間で初期ライセンス費用の15%~20%程度が相場です。

- 内訳:

- 保守契約料: システムの障害対応、問い合わせサポート、法改正対応パッチの提供などを受けるための費用。

- インフラ維持費: サーバーの電気代、設置場所の費用など。

- 人件費: システムを管理・運用する社内のIT担当者の人件費。

- 内訳:

オンプレミス型は、初期投資が非常に大きい分、月々の支払いは発生しません(保守費用は除く)。そのため、5年~10年といった長期的な視点で総所有コスト(TCO:Total Cost of Ownership)を算出し、クラウド型と比較検討することが重要です。単純な初期費用の安さや月額費用の安さだけで判断するのではなく、自社の事業計画や成長性、求める機能レベル、IT体制などを総合的に考慮して、最適な投資判断を下しましょう。

失敗しない倉庫管理システムの選び方7つのポイント

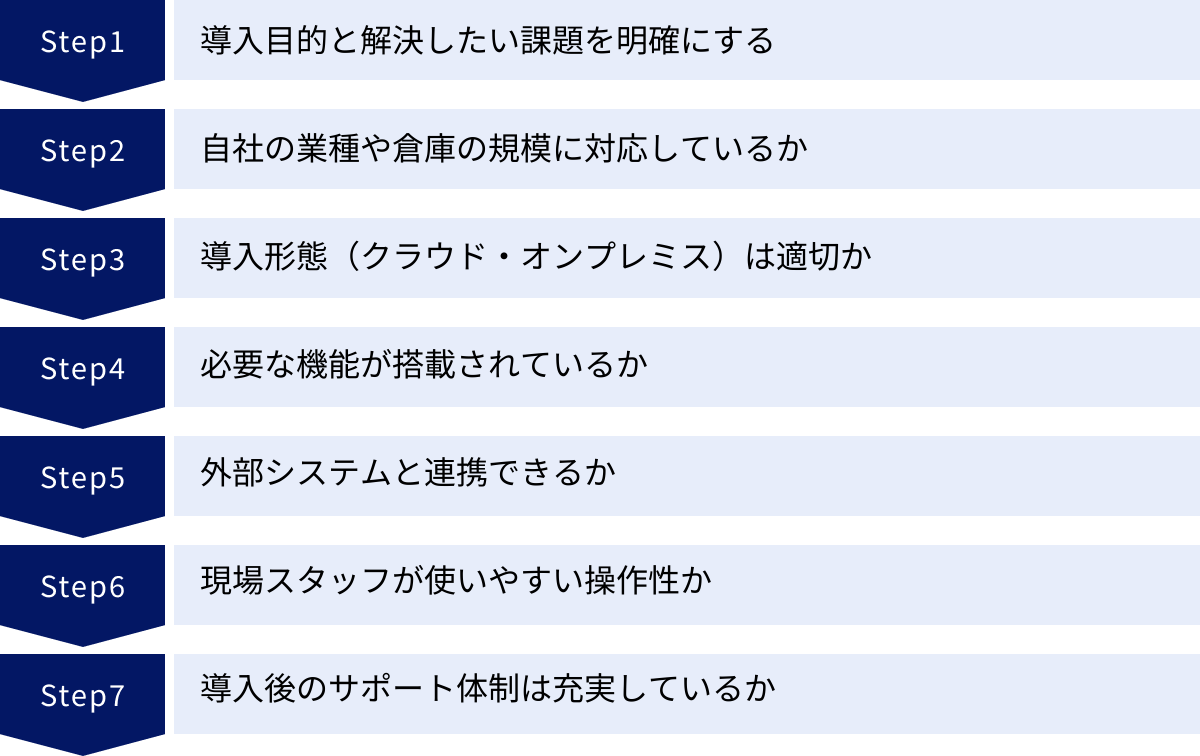

数多くのWMSの中から、自社に本当にフィットするシステムを選ぶことは、プロジェクト成功の鍵を握ります。ここでは、WMS選定で失敗しないための7つの重要なポイントを解説します。このポイントに沿って検討を進めることで、導入後の「こんなはずではなかった」という事態を防ぐことができます。

① 導入目的と解決したい課題を明確にする

最も重要で、最初に行うべきステップです。「流行っているから」「競合が導入したから」といった曖昧な理由で導入を進めると、必ず失敗します。まず、「なぜWMSを導入するのか」という目的を、具体的かつ定量的に定義しましょう。

- 課題の洗い出し:

- 「誤出荷が多く、顧客クレームと再配送コストが月間〇件・〇円発生している」

- 「在庫差異が大きく、棚卸に〇人が〇日かかっている」

- 「出荷作業に時間がかかり、1日あたりの出荷上限が〇件で頭打ちになっている」

- 「特定のベテラン作業員に業務が集中し、その人が休むと生産性が著しく落ちる」

- 目標設定:

- 「誤出荷率を現在の1%から0.01%に削減する」

- 「在庫精度を99.9%以上に向上させ、棚卸作業時間を50%削減する」

- 「出荷キャパシティを現在の2倍に引き上げる」

- 「新人でも3日で一人前の作業ができる業務フローを構築する」

このように、現状の課題を数値で把握し、WMS導入によって達成したいゴールを明確にすることが、後の機能選定や費用対効果測定のブレない軸となります。

② 自社の業種や倉庫の規模に対応しているか

WMSには、汎用的なものから特定の業種に特化したものまで様々です。自社のビジネス特性に合ったシステムを選びましょう。

- 業種・商材への対応:

- アパレル: 色・サイズ違いなどSKU(在庫管理単位)が非常に多いため、SKU管理能力が高いシステムが必要です。

- 食品・化粧品・医薬品: 賞味期限や使用期限、ロット番号の管理(先入れ先出し、トレーサビリティ)が必須です。

- EC: 多数のECモールやカートシステムとの自動連携機能が重要になります。

- 3PL(サードパーティ・ロジスティクス): 複数の荷主の在庫を同じ倉庫内で管理するため、荷主ごとの管理機能が必要です。

- 倉庫規模・事業規模への対応:

- 現在のSKU数、在庫量、一日あたりの入出荷件数などを処理できるキャパシティがあるかを確認します。

- 将来の事業拡大も見据え、システムに拡張性があるかどうかも重要なポイントです。数年後に出荷量が倍増しても、システムがボトルネックにならないかを確認しましょう。

③ 導入形態(クラウド・オンプレミス)は適切か

前述の通り、導入形態にはそれぞれメリット・デメリットがあります。自社の状況に合わせて最適なものを選択します。

- クラウド型が適しているケース: 初期費用を抑えたい、早く導入したい、IT担当者がいない、事業の成長スピードが速い。

- オンプレミス型が適しているケース: 独自の複雑な業務フローがある、基幹システムとの高度な連携が必要、セキュリティ要件が非常に厳しい、専門のIT部門がある。

- 判断基準: 「コスト」「カスタマイズ性」「運用体制」の3つの軸で、どちらが自社にとって合理的かを判断します。

④ 必要な機能が搭載されているか

「多機能=良いシステム」ではありません。①で明確にした課題を解決するために、本当に必要な機能が過不足なく搭載されているかを見極めることが重要です。

- 必須機能のチェック: 課題解決に直結する機能(例:誤出荷防止のためのハンディ検品機能、食品を扱うなら期限管理機能)が標準で備わっているかを確認します。

- 過剰機能に注意: 使わない機能がたくさんあっても、操作が複雑になったり、コストが高くなったりするだけです。シンプルで分かりやすいシステムの方が、現場に定着しやすい場合も多くあります。

- オプション機能の確認: 現在は不要でも、将来的に必要になる可能性のある機能(例:多拠点管理、請求書発行機能)が、オプションとして追加できるかどうかも確認しておくと安心です。

⑤ 外部システムと連携できるか

WMSは単体で完結するものではなく、多くの場合、他のシステムと連携して使用されます。この連携のスムーズさが、業務全体の効率を大きく左右します。

- 連携対象システムの確認:

- 販売管理・受注管理システム: 受注情報を取り込み、出荷実績を返すための連携。

- 基幹システム(ERP): 在庫情報や売上情報を会計に反映させるための連携。

- ECカート・ECモール: 楽天市場、Amazon、Shopifyなど、利用しているプラットフォームとの自動連携はEC事業者にとって必須です。

- 配送会社の送り状発行システム: ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便などのシステムと連携し、送り状を自動発行できるか。

- 連携方法の確認: 標準で連携機能(API連携など)が用意されているか、それとも個別のカスタマイズ開発が必要かを確認します。開発が必要な場合、追加のコストと時間がかかります。

⑥ 現場スタッフが使いやすい操作性か

どんなに高機能なシステムでも、実際に毎日使う現場のスタッフが「使いにくい」と感じれば、宝の持ち腐れになってしまいます。

- デモやトライアルの活用: 必ずデモを依頼し、可能であれば無料トライアルを利用して、実際の操作感を試しましょう。この際、管理者だけでなく、現場の作業員にも一緒に触ってもらうことが非常に重要です。

- チェックポイント:

- 画面の文字やボタンは見やすいか?

- 操作手順は直感的で分かりやすいか?

- ハンディターミナルのレスポンスは速いか?重さや持ちやすさはどうか?

- エラーが出たときの表示は分かりやすいか?

- 現場の意見を最大限に尊重し、「これなら使えそう」という納得感を得ることが、導入後のスムーズな定着に繋がります。

⑦ 導入後のサポート体制は充実しているか

WMSは導入して終わりではありません。稼働後に発生する様々な問題や疑問に、迅速かつ的確に対応してくれるサポート体制があるかどうかは、安心してシステムを使い続けるために不可欠です。

- サポート内容の確認:

- 問い合わせ窓口: 電話、メール、チャットなど、どのようなチャネルで問い合わせできるか。

- 対応時間: 平日日中のみか、24時間365日対応か。自社の稼働時間と合っているか。

- サポート範囲: 操作方法に関する質問だけでなく、システム障害時の対応や、運用改善の相談にも乗ってくれるか。

- 導入時の支援: 導入時の設定やマスタ登録、トレーニングなどを、どこまで手厚く支援してくれるかも重要な選定基準です。ベンダーの導入実績や、担当者の専門知識も確認しましょう。

これらの7つのポイントを一つひとつ丁寧に確認し、複数のベンダーを比較検討することで、自社にとって最適なWMSパートナーを見つけ出すことができます。

【比較表】倉庫管理システム(WMS)おすすめ20選

ここでは、国内で提供されている代表的な倉庫管理システム(WMS)20選をピックアップし、その特徴を一覧表にまとめました。各システムの詳細な情報は、この後のセクションで個別に解説します。

| No. | サービス名 | 提供会社 | 導入形態 | 特徴・強み |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ロジザードZERO | ロジザード株式会社 | クラウド | 業界トップクラスの導入実績。EC・アパレル・3PLに強み。 |

| 2 | L-WMS | 株式会社ロジウエイズ | クラウド | 月額5万円から利用可能。複数拠点・荷主管理に対応。 |

| 3 | SLIMS | 株式会社セイノー情報サービス | クラウド/パッケージ | 物流大手セイノーグループのノウハウ。運輸・配送連携が強み。 |

| 4 | INTER-STOCK | 株式会社シーネット | クラウド/パッケージ | 35年以上の実績。食品・医療など要件の厳しい業界に対応。 |

| 5 | ZIZAIA | 株式会社テスク | クラウド | 小売業向け。店舗在庫と倉庫在庫の一元管理が可能。 |

| 6 | Cloud Lager | キャノンITソリューションズ株式会社 | クラウド | 月額3万円から。中小企業・EC事業者向けに機能を厳選。 |

| 7 | W3 mimosa | 株式会社ダイアログ | クラウド | アパレル・ファッション業界特化型。ささげ業務連携も。 |

| 8 | Air Logi | 株式会社コマースロボティクス | クラウド | EC自動出荷に特化。受注~出荷までを自動化。 |

| 9 | LOGIMAX-WMS | 株式会社シーアールイー | クラウド | 不動産視点での倉庫提案も可能。物流全体のコンサルに強み。 |

| 10 | ULTRA WMS | ウルシステムズ株式会社 | クラウド | 従量課金制。3PL事業者向け機能が充実。 |

| 11 | ci.Himalayas/WMS | 株式会社シーイーシー | クラウド/パッケージ/オンプレミス | 導入形態が豊富。製造業・卸売業での実績多数。 |

| 12 | A-WMS | 株式会社Azoop | クラウド | 運送会社向け。配車・請求管理まで一気通貫。 |

| 13 | mylogi | 株式会社ART TRADING | クラウド | EC特化型。複数ネットショップ・モールと標準連携。 |

| 14 | @wms | 株式会社アトムエンジニアリング | クラウド/パッケージ | 3PL事業者向け。柔軟なカスタマイズ対応が特徴。 |

| 15 | Logi-Master | 株式会社オンザリンクス | クラウド/パッケージ | 中小企業向け。ハンディ不要のスマホアプリ版も提供。 |

| 16 | W-KEEPER | 株式会社ヴィンクス | クラウド/パッケージ | 流通・小売業に強み。POS・店舗システムとの連携実績豊富。 |

| 17 | COOOLa | 株式会社ブライセン | クラウド | 大規模・自動化倉庫に対応。AGV・ソーター連携に強み。 |

| 18 | ORBIS-WMS | オービス株式会社 | パッケージ/オンプレミス | 製造業・3PL向け。生産管理連携などカスタマイズに定評。 |

| 19 | Any-WARE | 株式会社Any-Logi | クラウド | 越境EC・海外発送に対応。多言語・多通貨管理が可能。 |

| 20 | Tana Tana | 株式会社 データ・アプリケーション | クラウド | 月額9,800円からの低価格。小規模事業者・個人事業主向け。 |

※各社の情報は2024年6月時点の公式サイト等に基づき作成しています。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

おすすめの倉庫管理システム(WMS)20選

ここでは、前述の比較表で挙げた20のWMSについて、それぞれの特徴や強みをより詳しく解説します。自社の課題や要件と照らし合わせながら、最適なシステムを見つけるための参考にしてください。

① ロジザードZERO

クラウド型WMSで圧倒的な導入実績を誇るリーディングカンパニーです。20年以上にわたって蓄積されたノウハウに基づき、EC、アパレル、化粧品、3PLなど、幅広い業種に対応できる高い汎用性と機能性を備えています。特にBtoC向けの物流に強く、多数のECカートや受注管理システムと標準で連携している点が大きな魅力です。国内外で2,000以上の物流現場に導入されており、その信頼性は非常に高いと言えます。

参照:ロジザード株式会社 公式サイト

② L-WMS

月額5万円からというリーズナブルな価格で始められるクラウド型WMSです。低コストながら、複数拠点管理や複数荷主管理といった高度な機能も標準で搭載しており、コストパフォーマンスに優れています。スタートアップから中堅企業、3PL事業者まで、幅広いニーズに対応可能です。シンプルな画面設計で、現場での使いやすさも追求されています。

参照:株式会社ロジウエイズ 公式サイト

③ SLIMS

物流大手のセイノーホールディングスグループであるセイノー情報サービスが提供するWMSです。長年の物流現場で培われたノウハウがシステムに凝縮されており、特に運輸・配送システムとのシームレスな連携に強みを持っています。倉庫内の管理だけでなく、その先の輸配送まで含めたサプライチェーン全体の最適化を目指す企業に適しています。クラウド型とパッケージ型から選択可能です。

参照:株式会社セイノー情報サービス 公式サイト

④ INTER-STOCK

35年以上の歴史と650社以上の導入実績を持つ、信頼性の高いWMSです。特に、厳格な管理が求められる食品、医療、化学品といった業界向けの機能が充実しており、ロット管理や期限管理、トレーサビリティの確保において高い評価を得ています。クラウド型とパッケージ型の両方を提供し、企業の規模や要件に応じた柔軟な導入が可能です。

参照:株式会社シーネット 公式サイト

⑤ ZIZAIA

主にスーパーマーケットやドラッグストアなどの小売業向けに強みを持つWMSです。最大の特徴は、物流センターの在庫だけでなく、店舗の在庫(店在庫・バックヤード在庫)までを一元管理できる点です。これにより、ECサイトと実店舗の在庫を連携させるオムニチャネル戦略の実現を強力に支援します。

参照:株式会社テスク 公式サイト

⑥ Cloud Lager

キヤノンITソリューションズが提供するクラウド型WMSです。中小企業やEC事業者が導入しやすいよう、機能をシンプルに絞り込み、月額3万円からという低価格を実現しています。在庫管理、入出荷管理といったWMSの基本機能を網羅しており、「まずはスモールスタートでWMSを試してみたい」という企業におすすめです。

参照:キャノンITソリューションズ株式会社 公式サイト

⑦ W3 mimosa

アパレル・ファッション業界に特化して開発されたクラウド型WMSです。色・サイズ管理といったアパレル特有のSKU管理はもちろん、ECサイト用の商品撮影(ささげ)や採寸、原稿作成といった業務を管理する機能も統合されています。ファッションECのバックヤード業務をトータルで効率化したい企業に最適です。

参照:株式会社ダイアログ 公式サイト

⑧ Air Logi

ECのバックヤード業務自動化に特化したクラウドサービスです。WMS機能に加え、受注管理システム(OMS)の機能も内包しており、複数のECモールやカートからの受注情報を自動で取り込み、在庫引き当て、出荷指示、送り状発行、出荷完了報告までを一気通貫で自動化することを目指します。ECの出荷量が多く、自動化による効率化を追求したい企業に向いています。

参照:株式会社コマースロボティクス 公式サイト

⑨ LOGIMAX-WMS

物流不動産の開発・運営を手がけるシーアールイーが提供するクラウド型WMSです。物流施設のプロとしての視点が活かされており、システム提供だけでなく、倉庫探しや物流業務全体のアウトソーシング(3PL)まで含めたトータルなコンサルティングを受けられるのが強みです。ハード(施設)とソフト(システム)の両面から物流課題を解決したい企業に適しています。

参照:株式会社シーアールイー 公式サイト

⑩ ULTRA WMS

3PL事業者向けに特化した機能が充実しているクラウド型WMSです。出荷件数に応じた完全従量課金制を採用しており、荷主の物量の変動に合わせてコストを最適化できるのが特徴です。複数荷主管理、荷主ごとの請求データ自動作成機能などを標準で備え、3PL事業者の収益管理と業務効率化を支援します。

参照:ウルシステムズ株式会社 公式サイト

⑪ ci.Himalayas/WMS

450社以上の導入実績を誇るWMSで、クラウド、パッケージ、オンプレミスと多様な導入形態を選択できるのが大きな特徴です。これにより、企業の規模やセキュリティ要件、カスタマイズの要望に柔軟に対応できます。特に製造業や卸売業での実績が豊富で、生産管理システムや販売管理システムとの連携ノウハウを多数保有しています。

参照:株式会社シーイーシー 公式サイト

⑫ A-WMS

運送業界のDXを支援するAzoopが提供する、運送会社向けのWMSです。倉庫内の在庫管理機能に加え、トラックの配車計画、運行管理、請求書発行といった運送業務特有の機能までを一つのシステムでカバーします。自社で倉庫を運営し、配送まで手がける運送会社にとって、業務全体を一元管理できるメリットは大きいでしょう。

参照:株式会社Azoop 公式サイト

⑬ mylogi

EC事業者に特化したクラウド型のWMSです。楽天市場、Amazon、Shopify、Yahoo!ショッピングなど、国内の主要なECモール・カートシステムと標準でAPI連携しており、追加開発なしでスムーズに受注連携が可能です。シンプルな操作性と手厚いサポート体制で、初めてWMSを導入するEC事業者でも安心して利用できます。

参照:株式会社ART TRADING 公式サイト

⑭ @wms

3PL事業者や大規模倉庫での利用をメインターゲットとしたWMSです。顧客ごとの多様なニーズに応える柔軟なカスタマイズ対応力が強みで、独自の業務フローや特殊な荷物にも対応可能です。クラウド型とパッケージ型の両方を提供しており、事業規模や要件に応じた提案を受けられます。

参照:株式会社アトムエンジニアリング 公式サイト

⑮ Logi-Master

中小企業の物流業務をターゲットにしたWMSです。高価なハンディターミナルを必須とせず、市販のスマートフォンに専用アプリをインストールして利用できる「スマホWMS」も提供しており、初期投資を大幅に抑えることができます。基本的な在庫管理機能をシンプルに利用したい企業に適しています。

参照:株式会社オンザリンクス 公式サイト

⑯ W-KEEPER

流通・小売業界で多くの実績を持つヴィンクスが提供するWMSです。POSシステムや店舗管理システム、基幹システムとの連携ノウハウが豊富で、店舗と物流センターを連携させたオムニチャネル物流の構築を得意としています。小売業特有のセンターフィー計算などにも対応可能です。

参照:株式会社ヴィンクス 公式サイト

⑰ COOOLa

大規模な物流センターや、自動化設備の導入を検討している企業向けの高度なWMSです。AGV(無人搬送車)や自動倉庫、コンベヤ、ソーターといったマテハン機器との連携制御(WCS:Warehouse Control System)機能に強みを持っています。物流DXを推進し、省人化・自動化を極めたい企業に最適です。

参照:株式会社ブライセン 公式サイト

⑱ ORBIS-WMS

製造業や3PL事業者向けに、柔軟なカスタマイズを前提としたパッケージ/オンプレミス型のWMSです。特に生産管理システムとの連携を得意としており、工場内の部品在庫や仕掛品、完成品の管理まで、製造プロセスと連携した高度な在庫管理を実現します。

参照:オービス株式会社 公式サイト

⑲ Any-WARE

越境ECをはじめとする海外発送業務に特化したクラウド型WMSです。多言語(英語、中国語など)や多通貨に対応しているほか、海外の配送キャリア(DHL, FedExなど)とのシステム連携も可能です。海外向けに商品を販売している、またはこれから展開を考えているEC事業者の強力なパートナーとなります。

参照:株式会社Any-Logi 公式サイト

⑳ Tana Tana

月額9,800円からという業界最安クラスの価格で利用できるクラウド型在庫管理システムです。WMSとしての高度な機能よりは、在庫管理と入出荷管理の基本機能に特化しており、個人事業主や小規模なECショップ、スタートアップ企業が「まずは在庫管理をデジタル化したい」というニーズに応えます。手軽に始められる点が最大の魅力です。

参照:株式会社データ・アプリケーション 公式サイト

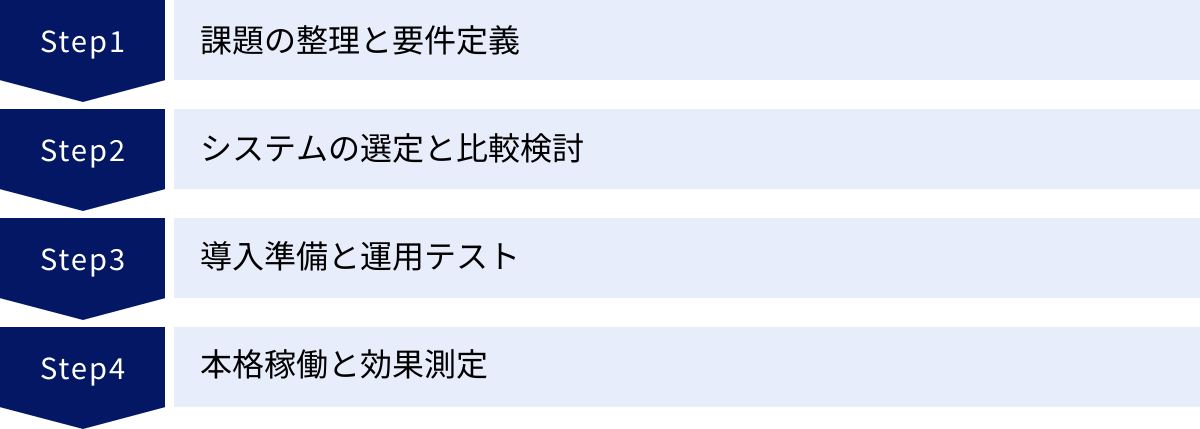

倉庫管理システムの導入フロー

倉庫管理システム(WMS)の導入は、単にソフトウェアを購入してインストールすれば完了、というわけではありません。その効果を最大限に引き出すためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、WMS導入を成功に導くための標準的な4つのステップを解説します。

課題の整理と要件定義

これは、導入プロジェクト全体の中で最も重要なフェーズです。ここでの精度が、プロジェクトの成否を左右すると言っても過言ではありません。

- 現状業務の可視化: まず、現在の倉庫業務のフローを、入荷から出荷まで詳細に書き出します。誰が、いつ、何を使って、どのような作業をしているのかを明確にします。

- 課題の洗い出し: 可視化した業務フローの中から、「時間がかかっている」「ミスが発生しやすい」「特定の個人に依存している」といった問題点をすべてリストアップします。

- 目標設定: 洗い出した課題に対して、「WMSを導入してどうなりたいのか」という具体的な目標を設定します。「選び方」のポイントでも述べた通り、「誤出荷率を〇%削減」「出荷能力を〇件/日に向上」など、できるだけ定量的で測定可能な目標(KPI)を立てることが重要です。

- 要件定義: 設定した目標を達成するために、新しいシステムに求める機能や性能を「要件定義書」として文書化します。例えば、「ハンディターミナルでロット番号を読み取れること」「〇〇社の送り状発行システムと連携できること」など、必要な要件を具体的に記述します。この要件定義書が、後のベンダー選定の際の評価基準となります。

システムの選定と比較検討

要件定義書が完成したら、次はいよいよ具体的なシステム選定に移ります。

- 情報収集と候補の絞り込み: 本記事のような比較記事や、各社のWebサイトを参考に、自社の要件を満たせそうなWMSベンダーを複数リストアップします。

- RFP(提案依頼書)の送付: リストアップしたベンダーに要件定義書を提示し、RFP(Request for Proposal)として、具体的な提案と見積もりを依頼します。

- 比較検討: 各社からの提案内容を、機能、コスト、サポート体制、導入実績などの観点から比較評価します。この際、要件定義書で定めた必須要件を満たしているかを厳しくチェックします。

- デモ・トライアルの実施: 候補を2〜3社に絞り込んだら、必ずデモンストレーションを依頼し、実際の操作性を確認します。現場の担当者にも参加してもらい、使いやすさを評価してもらうことが非常に重要です。可能であれば、トライアル環境で自社の業務をシミュレーションしてみましょう。

- ベンダー決定: 機能、操作性、コスト、サポート、担当者との相性などを総合的に判断し、導入するベンダーを1社に決定し、契約を締結します。

導入準備と運用テスト

導入ベンダーが決定したら、本格稼働に向けた準備を進めます。

- プロジェクトチームの発足とスケジュール策定: 社内に導入プロジェクトチームを立ち上げ、ベンダーと協力して詳細な導入スケジュール(WBS:Work Breakdown Structure)を作成します。

- マスタデータの準備: システム稼働に必要となるマスタデータ(商品マスタ、取引先マスタ、ロケーションマスタなど)を準備し、指定のフォーマットに整備します。データの精度が、システム稼働後の精度に直結するため、丁寧な作業が求められます。

- システム設定と周辺機器の準備: ベンダーがシステムの初期設定を行うのと並行して、自社ではハンディターミナルやプリンターなどの周辺機器を準備し、ネットワーク環境を整備します。

- 運用テスト(UAT): 本格稼働前に、本番環境とほぼ同じ状態で、入荷から出荷までの一連の業務フローが問題なく流れるかをテストします(UAT:User Acceptance Test)。ここで発見された問題点や改善要望を、稼働前にすべて潰しておくことが、スムーズな立ち上げの鍵となります。

- 操作トレーニング: 現場の作業員全員を対象に、システムの操作トレーニングを実施します。集合研修と現場でのOJTを組み合わせ、全員が基本的な操作をマスターできるように支援します。

本格稼働と効果測定

すべての準備が整ったら、いよいよ本格稼働です。

- 本番稼働(ゴーライブ): 事前に決めた日にシステムを本番に切り替えます。導入直後は予期せぬトラブルが発生しやすいため、可能であれば数日間はベンダーの担当者に現地で立ち会ってもらう(立会いサポート)と安心です。

- 効果測定: 稼働後、1ヶ月、3ヶ月、半年といったタイミングで、最初に設定したKPI(誤出荷率、生産性など)が達成できているかを測定・評価します。

- 運用改善: 効果測定の結果、目標が未達の項目や、新たな課題が見つかった場合は、その原因を分析し、運用の見直しやシステムの追加設定など、改善活動を継続します。WMSの導入はゴールではなく、継続的な改善活動を通じてその価値を最大化していくプロセスです。

まとめ

本記事では、倉庫管理システム(WMS)について、その基本概念から機能、導入メリット、選び方、そして具体的なおすすめシステムまで、包括的に解説してきました。

EC市場の拡大と人手不足という大きな潮流の中で、迅速かつ正確な物流を実現することは、企業の競争力を左右する重要な経営課題となっています。WMSは、この課題を解決するための最も強力なソリューションの一つです。

WMSを導入することで、以下の様な多くのメリットが期待できます。

- 在庫精度の飛躍的な向上による欠品・過剰在庫の防止

- 業務の標準化と効率化による生産性向上と属人化の解消

- バーコード検品による誤出荷の撲滅と物流品質の向上

- 人件費や新人教育コストの削減

- リードタイム短縮と高品質なサービスによる顧客満足度の向上

しかし、その導入を成功させるためには、安易な判断は禁物です。「導入目的と課題を明確にすること」「自社の業種や規模に合っているか」「現場の使いやすさ」「外部システムとの連携性」「導入後のサポート体制」といった7つのポイントを慎重に吟味し、自社にとって最適なパートナーを選ぶ必要があります。

倉庫管理システム(WMS)への投資は、単なるITツールの導入に留まりません。それは、倉庫業務全体のプロセスを変革し、物流を企業の「強み」へと昇華させるための戦略的な一手です。この記事が、皆様の物流改革の第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。まずは自社の倉庫が抱える課題の整理から始めてみてはいかがでしょうか。