ECサイトの拡大や働き方の多様化に伴い、物流とオフィス機能を集約できる「事務所付き貸倉庫」の需要が高まっています。しかし、一般的な賃貸物件とは異なる特性を持つため、物件探しから契約までには専門的な知識と注意が必要です。

この記事では、事務所付き貸倉庫の基本的な知識から、メリット・デメリット、具体的な探し方、内見や契約時の重要チェックポイントまでを網羅的に解説します。これから事業拠点を探す経営者や担当者の方は、ぜひ本記事を参考にして、自社に最適な物件選びを実現してください。

目次

事務所付き貸倉庫とは

事務所付き貸倉庫とは、その名の通り、商品の保管や荷役作業を行う「倉庫」スペースと、事務作業や商談を行う「事務所」スペースが一体となった賃貸物件のことを指します。一つの建物内、あるいは同一敷地内に両方の機能が備わっているのが特徴です。

従来、多くの企業は商品を保管するための倉庫と、スタッフが働くためのオフィスを別々の場所に契約していました。しかし、この形態では倉庫と事務所間の移動に時間やコストがかかり、業務連携の面でも非効率が生じやすいという課題がありました。事務所付き貸倉庫は、こうした課題を解決し、物流と業務の拠点を一元化することで、よりスムーズで効率的な事業運営を可能にする物件として注目されています。

特に、以下のような業種でその利便性が高く評価されています。

- EC・ネットショップ事業者: 在庫商品の保管、受注管理、ピッキング、梱包、発送作業、さらには顧客からの問い合わせ対応まで、事業の根幹をなす業務をすべて一つの拠点で完結できます。

- 建設業・工事業: 工具や資材、機材の保管場所として倉庫を活用しつつ、併設された事務所で見積作成、工程管理、従業員の勤怠管理といったデスクワークを行えます。現場へ向かう前後の拠点として最適です。

- 卸売業・商社: 大量の商品在庫を管理しながら、営業担当者が事務所で受発注業務や取引先との連絡を行います。在庫状況をリアルタイムで確認しながら営業活動ができるため、機会損失を防ぎやすくなります。

- 小規模な製造業(軽工業): 製品の保管・管理と、生産計画の立案や品質管理、営業活動を同じ場所で行うことで、製造から出荷までの一連の流れをスムーズに管理できます。

一般的な貸倉庫やレンタルオフィスとの違いを整理すると、その独自性がより明確になります。

| 項目 | 事務所付き貸倉庫 | 一般的な貸倉庫 | レンタルオフィス・事務所 |

|---|---|---|---|

| 主な機能 | 在庫保管・荷役+事務作業 | 在庫保管・荷役 | 事務作業・会議 |

| 特徴 | 物流と業務の拠点を一元化 | 保管機能に特化 | オフィス機能に特化 |

| メリット | 業務効率化、コスト・手間削減 | 比較的安価な保管スペース | 好立地、充実したオフィス設備 |

| デメリット | 物件数が少ない、レイアウトの制約 | 事務作業スペースがない | 在庫保管スペースがない |

| 主な利用者 | EC事業者、建設業、卸売業など | 大量保管が必要な企業 | スタートアップ、営業拠点など |

近年、事務所付き貸倉庫が注目される背景には、いくつかの社会的な変化があります。最大の要因は、Eコマース市場の急速な拡大です。個人・法人を問わずオンラインで商品を販売する事業者が増え、小規模からでも始められるようになった結果、「在庫保管」と「発送業務・顧客対応」を同時に行える拠点のニーズが急増しました。

また、働き方の多様化も影響しています。必ずしも都心の一等地にオフィスを構える必要性が薄れ、より事業内容に即した機能的な拠点を求める企業が増えました。郊外にあっても高速道路のインターチェンジに近いなど、物流の利便性が高い立地の事務所付き貸倉庫は、合理的な選択肢として評価されています。

ただし、事務所付き貸倉庫は、その利便性の高さから人気がある一方、物件数自体は通常の倉庫やオフィスに比べて限られています。そのため、物件探しには戦略と根気が必要です。次の章からは、この事務所付き貸倉庫を利用する具体的なメリット・デメリットを詳しく掘り下げていきます。

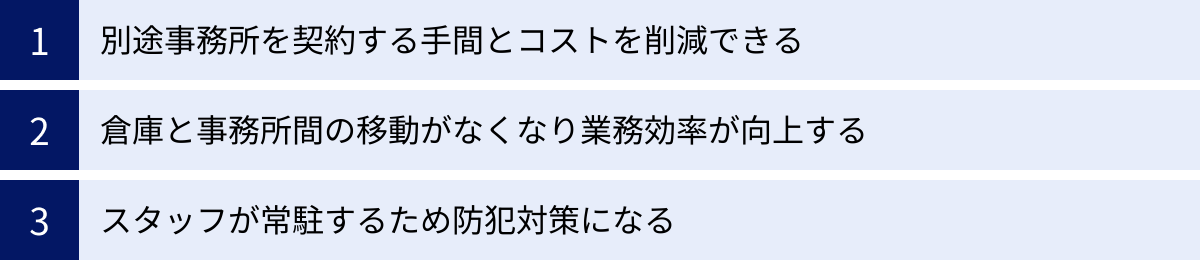

事務所付き貸倉庫を利用する3つのメリット

事務所付き貸倉庫を選ぶことで、企業は多くの恩恵を受けられます。コスト削減から業務効率の向上、さらにはセキュリティ強化まで、そのメリットは多岐にわたります。ここでは、代表的な3つのメリットを具体的に解説します。

① 別途事務所を契約する手間とコストを削減できる

事業を運営するためには、商品を保管する場所(倉庫)と、従業員が働く場所(事務所)の両方が不可欠です。これらを別々の物件として契約する場合、想像以上に多くの手間とコストが発生します。

まず、コスト面でのメリットは非常に大きいと言えます。倉庫と事務所を個別に契約すると、それぞれに初期費用(保証金・敷金、礼金、仲介手数料など)と月々のランニングコスト(賃料、共益費、光熱費、通信費など)がかかります。

【倉庫と事務所を別々に借りる場合のコスト(シミュレーション)】

- 倉庫の契約

- 賃料:月額30万円

- 保証金:6ヶ月分(180万円)

- 礼金:1ヶ月分(30万円)

- 仲介手数料:1ヶ月分+税(33万円)

- 初期費用合計:273万円

- 事務所の契約

- 賃料:月額20万円

- 保証金:6ヶ月分(120万円)

- 礼金:1ヶ月分(20万円)

- 仲介手数料:1ヶ月分+税(22万円)

- 初期費用合計:182万円

この場合、初期費用だけで合計455万円が必要になります。月々の賃料も合計で50万円です。さらに、光熱費や通信費も二重にかかることになります。

一方、事務所付き貸倉庫であれば、契約は一つにまとまります。仮に同等の機能を持つ事務所付き貸倉庫の賃料が月額45万円だったとしても、初期費用は大幅に抑えられます。

【事務所付き貸倉庫を借りる場合のコスト(シミュレーション)】

- 事務所付き貸倉庫の契約

- 賃料:月額45万円

- 保証金:6ヶ月分(270万円)

- 礼金:1ヶ月分(45万円)

- 仲介手数料:1ヶ月分+税(49.5万円)

- 初期費用合計:364.5万円

このシミュレーションでは、初期費用だけで約90万円の差が生まれます。創業期の企業や、事業拡大のために内部留保を厚くしておきたい企業にとって、この差は決して小さくありません。また、光熱費やインターネット回線などのインフラ契約も一本化できるため、ランニングコストの削減と管理の手間軽減にもつながります。

次に、手間と時間の削減というメリットです。物件探しから内見、条件交渉、契約手続き、そしてインフラの整備まで、二つの物件を契約するには単純に倍の労力がかかります。特に、経営者や担当者が他の業務と兼務しながら拠点探しをする場合、この負担は深刻です。事務所付き貸倉庫なら、この一連のプロセスを一度で済ませることができます。これにより、事業のコア業務に集中するための貴重な時間とリソースを確保できるのです。

② 倉庫と事務所間の移動がなくなり業務効率が向上する

倉庫と事務所が物理的に離れている場合、両拠点間の「移動」が日常的に発生します。この移動時間は、直接的な価値を生まない「非生産時間」であり、業務効率を著しく低下させる要因となります。事務所付き貸倉庫は、この物理的な距離をゼロにすることで、業務プロセス全体を劇的に効率化します。

具体的には、以下のような業務効率の向上が期待できます。

- 在庫管理の精度向上: 事務所で受注データを確認したスタッフが、すぐに倉庫へ移動して実際の在庫を目で見て確認できます。これにより、システム上の在庫数と実在庫の差異(棚卸差異)が発生しにくくなり、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫によるキャッシュフローの悪化を防ぎます。

- ピッキング・梱包作業の迅速化: 受注後、伝票を持って倉庫に移動し、商品を探し、梱包して…という一連の流れが、すべて同じ建物内で完結します。移動時間がなくなる分、受注から発送までのリードタイムを大幅に短縮できます。これは、顧客満足度の向上に直結する重要な要素です。

- コミュニケーションの円滑化: 事務所スタッフ(営業、カスタマーサポートなど)と倉庫スタッフ(在庫管理、荷役など)が常に顔を合わせられる環境は、円滑なコミュニケーションを促進します。例えば、顧客から商品に関する専門的な問い合わせがあった際、すぐに倉庫担当者に確認して正確な情報を回答できます。また、急な出荷依頼や仕様変更といったイレギュラーな事態にも、口頭での確認や指示によって迅速かつ柔軟に対応できます。メールや電話でのやり取りで生じがちな、タイムラグや認識の齟齬といったコミュニケーションロスを最小限に抑えられるのです。

- 意思決定のスピードアップ: 在庫状況、出荷の進捗、現場の問題点といった情報が、経営層や管理者にリアルタイムで伝わります。これにより、経営判断や業務改善の指示を迅速に行うことができ、変化の速い市場環境にスピーディーに対応する組織体制を構築できます。

あるEC事業者の架空の例を考えてみましょう。以前は都内のオフィスと郊外の倉庫を別々に借りていました。新商品の入荷日には、担当者がオフィスから倉庫へ車で1時間かけて移動し、検品作業に立ち会っていました。また、顧客からのクレームで商品の状態確認が必要になった際も、同様に移動が発生していました。事務所付き貸倉庫に移転してからは、これらの移動時間がすべてなくなり、その時間を商品企画やマーケティングといったより付加価値の高い業務に充てられるようになりました。結果として、従業員の残業時間が減少し、売上も向上したという好循環が生まれたのです。

このように、事務所と倉庫の一体化は、単に移動時間をなくすだけでなく、組織全体の情報伝達の質とスピードを高め、事業全体の生産性を向上させる強力なドライバーとなります。

③ スタッフが常駐するため防犯対策になる

倉庫は、企業の重要な資産である「商品」を保管する場所です。特に高価な商材や、希少性の高い商品を扱っている場合、盗難のリスクは常に考慮しなければなりません。一般的な無人の貸倉庫は、夜間や休日には人の気配がなくなり、侵入盗のターゲットにされやすいという脆弱性を抱えています。

その点、事務所付き貸倉庫は、日中の業務時間中は常に事務所スペースにスタッフが常駐しているため、それ自体が強力な防犯対策となります。人の出入りや物音があることで、不審者が侵入を試みるのを躊躇させる効果が期待できます。これは、機械警備システムだけでは得られない「人の目による監視」という大きなメリットです。

具体的には、以下のような防犯上の利点があります。

- 侵入の抑止効果: 泥棒は人目につくことを最も嫌います。事務所に明かりが灯り、人の気配が感じられる倉庫は、真っ暗で静かな無人倉庫に比べて格段にリスクが高いと判断されるため、そもそもターゲットから外されやすくなります。

- 異常の早期発見: 万が一、不審な物音や人の気配がした場合でも、事務所にいるスタッフがすぐに気づくことができます。これにより、警察への通報や警備会社への連絡といった初動対応が迅速に行え、被害を未然に防いだり、最小限に食い止めたりする可能性が高まります。

- 内部不正の牽制: 残念ながら、盗難は外部からだけでなく、内部の人間によって引き起こされるケースもあります。スタッフが相互に監視しあえるオープンな環境は、内部不正に対する心理的な牽制としても機能します。

- 火災など盗難以外のリスクへの対応: 防犯だけでなく、火災や水漏れといった事故の早期発見にもつながります。例えば、倉庫内で漏電による小さな火種が発生した場合でも、事務所にいるスタッフが煙や臭いをいち早く察知し、初期消火や消防への通報を行うことができます。被害の拡大を防ぐ上で、この早期発見は極めて重要です。

もちろん、事務所付き貸倉庫だからといって、機械警備(防犯カメラやセンサーなど)が不要になるわけではありません。夜間や休日など、事務所が無人になる時間帯のセキュリティを確保するためには、機械警備システムの導入が推奨されます。しかし、「人の目による自然な監視」と「機械によるシステム的な監視」を組み合わせることで、より多層的で強固なセキュリティ体制を構築できるのが、事務所付き貸倉庫の大きな強みと言えるでしょう。

特に、ブランド品、精密機器、医薬品、美術品といった高価かつ繊細な商品を扱う事業者にとって、この防犯・防災上のメリットは、物件選定における非常に重要な判断材料となります。

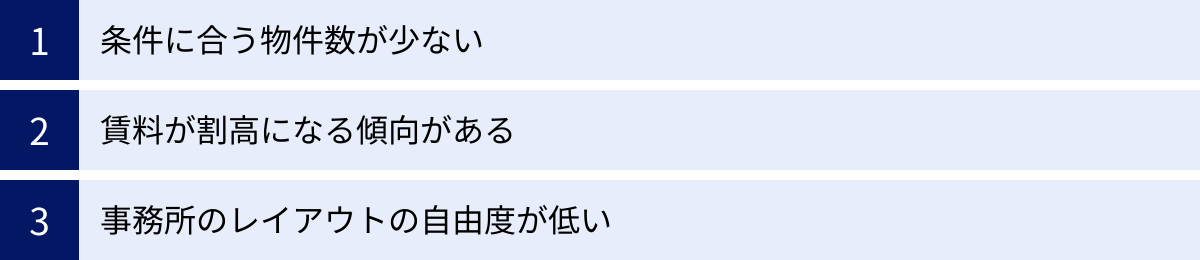

事務所付き貸倉庫を利用する3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、事務所付き貸倉庫にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらの課題を事前に理解しておくことは、後悔のない物件選びのために不可欠です。ここでは、代表的な3つのデメリットについて詳しく解説します。

① 条件に合う物件数が少ない

事務所付き貸倉庫を探し始めて、多くの人が最初に直面する壁が、「そもそも物件の数が非常に少ない」という現実です。一般的な居住用マンションやオフィスビル、あるいは倉庫単体の物件と比較して、事務所機能が併設された倉庫の供給量は圧倒的に限られています。

この希少性にはいくつかの理由があります。まず、建築基準法や都市計画法における「用途地域」の制約です。倉庫を建設できる地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域など)は限られており、さらにその中で事務所としての利用も想定した設計・建築がなされた物件となると、その数はさらに絞られます。

また、貸主側の視点では、倉庫と事務所を一体で貸し出すよりも、別々に貸し出した方が、より多くのテナント候補にアプローチできるため、リスクが分散できると考える場合もあります。

この物件数の少なさは、借主にとって以下のような問題を引き起こします。

- 希望エリアで見つからない: 事業の利便性を考えて「〇〇市の高速インター近く」や「主要取引先の周辺」といった特定のエリアで探しても、該当する物件が全く存在しない、あるいは空きが全く出ないという状況は珍しくありません。エリアの条件を広げざるを得なくなり、結果的に事業計画に妥協が必要になるケースもあります。

- 競争率が高い: 希少性が高いということは、一つの物件に対して複数の希望者が現れる可能性が高いということです。特に、立地や設備が良い優良物件は、情報が公開されるとすぐに申し込みが殺到し、検討している間に他の企業に決まってしまうことも少なくありません。迅速な意思決定が求められますが、焦って不十分な検討のまま契約してしまうリスクも伴います。

- 条件の妥協が必要になる: 「広さは理想的だが、事務所が少し狭い」「立地は良いが、設備が古い」といったように、すべての希望条件を100%満たす完璧な物件に出会える可能性は低いです。そのため、事前に自社にとって譲れない条件(Must条件)と、妥協できる条件(Want条件)を明確に洗い出し、優先順位をつけておくことが極めて重要になります。

この課題に対処するためには、探し始めるタイミングをできるだけ早く設定し、複数の不動産ポータルサイトを常にチェックすると同時に、後述するような貸倉庫専門の不動産会社に相談して、非公開物件の情報を得られるように動くといった、多角的なアプローチが求められます。

② 賃料が割高になる傾向がある

事務所付き貸倉庫は、倉庫機能と事務所機能という二つの付加価値を提供するため、同じエリアにある同規模の倉庫単体の物件と比較して、坪単価(1坪あたりの賃料)が割高に設定されていることが一般的です。

例えば、あるエリアで倉庫単体の坪単価が4,000円だったとします。同じエリアで事務所付き貸倉庫を探した場合、坪単価が5,000円や6,000円に設定されているケースも珍しくありません。事務所スペースには、内装、空調、トイレ、給湯室といった設備投資が必要であり、そのコストが賃料に反映されるため、これはある意味で当然のことと言えます。

この「割高感」だけを見てしまうと、事務所付き貸倉庫はコストが高い選択肢のように思えるかもしれません。しかし、ここで重要なのは、表面的な賃料の高さだけでなく、トータルコストで判断するという視点です。

メリットの章で述べたように、倉庫と事務所を別々に借りる場合、賃料の合計額は事務所付き貸倉庫よりも安くなる可能性があります。しかし、別々に借りる場合は、二重にかかる初期費用、光熱費、通信費、そして何よりも両拠点間の移動にかかる時間やガソリン代といった「見えないコスト」が発生します。

| 比較項目 | 事務所付き貸倉庫(一体型) | 倉庫+事務所(分離型) |

|---|---|---|

| 賃料 | 割高な傾向 | 合計額は比較的安い可能性 |

| 初期費用 | 契約が1本なので比較的安い | 契約が2本なので高額になる |

| 光熱費・通信費 | 契約が1本にまとまる | 2重にかかる |

| 移動コスト | 発生しない | 発生する(時間、交通費) |

| 業務効率 | 高い(移動時間ゼロ) | 低い(移動ロスが発生) |

このように、賃料という一面だけを切り取って比較するのではなく、「一体型にすることで得られるコスト削減効果や生産性向上が、分離型との賃料差を上回る価値があるか」を総合的に評価する必要があります。

例えば、分離型に比べて月々の賃料が5万円高かったとしても、スタッフの移動時間が月間で20時間削減でき、その時間を営業活動に充てることで10万円以上の粗利を新たに生み出せるのであれば、事務所付き貸倉庫を選ぶことは合理的な経営判断と言えます。

したがって、賃料が割高であるというデメリットは事実として認識しつつも、それを上回るメリットがあるかどうかを、自社の事業内容や業務フローに照らし合わせて冷静に分析することが重要です。

③ 事務所のレイアウトの自由度が低い

事務所付き貸倉庫の「事務所」部分は、必ずしも一般的なオフィスビルのように快適で自由度の高い空間が提供されているとは限りません。物件によっては、事務所の設計や仕様に制約が多く、理想的な執務環境を構築するのが難しい場合があります。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

- 簡易的なプレハブ構造: 倉庫の一角にプレハブやコンテナを改造したような簡易的な事務所が設置されているだけの物件もあります。この場合、断熱性や遮音性が低く、夏は暑く冬は寒い、あるいは倉庫内の作業音が響いて電話対応に集中できないなど、労働環境として課題を抱えている可能性があります。

- 間取りの変更が困難: 事務所スペースの間取りがあらかじめ固定されており、壁の撤去や増設といったレイアウト変更が認められないケースがほとんどです。企業の成長に伴って従業員が増えた際に、デスクを増やすスペースが確保できず、手狭になってしまうリスクがあります。

- 窓が少ない・日当たりが悪い: 倉庫の構造上、事務所部分に窓が設置されていなかったり、あっても小さかったりして、自然光が入りにくい物件も少なくありません。薄暗く閉鎖的な環境は、従業員のモチベーションやメンタルヘルスに悪影響を与える可能性があります。

- 設備の制約: インターネット回線の引き込みに制限があったり、エアコンの容量が不足していたり、トイレが男女共用であったりと、オフィスとしての設備が不十分な場合があります。これらの設備を自社で改修・増設するとなると、追加のコストがかかる上、そもそも貸主の許可が得られないこともあります。

こうしたレイアウトや設備の制約は、従業員の働きやすさ、つまり生産性に直結する問題です。特に、優秀な人材を確保・定着させることが経営の重要課題となっている現代において、劣悪な執務環境は人材流出のリスクを高めることにもなりかねません。

このデメリットを回避するためには、物件探しの段階から事務所部分の仕様を注意深く確認し、内見時には必ず自分の目で確かめることが不可欠です。内見の際には、メジャーを持参して実際の寸法を測り、デスクやキャビネット、複合機などをどこに配置できるか、具体的なレイアウトをシミュレーションしてみることをお勧めします。

また、将来的な人員計画を見据えて、現時点で必要十分な広さではなく、少し余裕のある広さの事務所スペースを持つ物件を選ぶことも、長期的な視点では重要になります。

事務所付き貸倉庫の探し方3ステップ

条件に合う物件が少ない事務所付き貸倉庫を効率的に見つけ出すためには、戦略的なアプローチが欠かせません。ここでは、物件探しを成功に導くための具体的な3つのステップを解説します。

① 希望条件を明確にする

物件探しを始める前に、まず行うべき最も重要な作業が「自社が求める物件の条件を具体的に、かつ詳細に洗い出す」ことです。この準備を怠ると、闇雲に物件情報を見ることになり、時間ばかりが過ぎてしまったり、判断軸がぶれて不適切な物件を選んでしまったりするリスクが高まります。希望条件を明確にすることで、不動産会社にも的確な要望を伝えられ、効率的な物件提案を受けられるようになります。

最低でも、以下の4つの項目については、社内で十分に議論し、優先順位をつけてリストアップしておきましょう。

立地・エリア

立地は、事業の効率性やコスト、従業員の働きやすさに直結する最も重要な要素の一つです。以下の観点から、希望するエリアを絞り込んでいきましょう。

- 物流の利便性:

- 高速道路のインターチェンジへのアクセス: どのICから何分圏内が理想か。長距離輸送が多い場合は特に重要です。

- 主要な取引先や納品先への距離: 配送コストとリードタイムに影響します。

- 港や空港へのアクセス: 輸出入を伴う事業の場合は必須の検討項目です。

- 従業員の通勤の利便性:

- 最寄り駅からの距離: 徒歩圏内か、バス便があるか、あるいは車通勤が前提か。

- 主要な幹線道路: 従業員が車通勤しやすいか。

- 周辺環境:

- 用途地域: 自社の事業内容(軽作業、騒音の出る作業など)が法的に許可される地域か(準工業地域、工業地域など)。

- 前面道路の幅員: 4tトラックや大型トレーラーなど、使用する車両が問題なく通行・旋回できる広さがあるか。

これらの条件を地図上でマッピングし、「第一希望エリア」「第二希望エリア」といったように、優先順位をつけておくと、物件探しの幅が広がります。

倉庫・事務所の広さ

「なんとなく広い方がいい」という曖昧な考えではなく、具体的な数値目標を設定することが重要です。

- 倉庫の広さ(坪数・面積):

- 現在の在庫量: パレット何台分、段ボール何箱分といった物量から必要な面積を算出します。

- 将来の事業拡大: 1年後、3年後の物量増加を見越して、どの程度の余裕を持たせるか。

- 作業スペース: ピッキングや梱包、検品といった作業を行うための動線を考慮したスペースを確保します。フォークリフトを使用する場合は、その旋回半径も考慮に入れる必要があります。

- 事務所の広さ(坪数・面積):

- 従業員数: 現在の従業員数に加え、将来の増員計画も考慮に入れます。一般的に、一人あたりに必要な執務スペースは1.5坪~3坪程度と言われています。

- 必要なスペース: 執務スペースの他に、会議室、応接スペース、休憩室などが必要かどうかも検討します。

天井の高さ(有効天井高)も倉庫の保管効率を左右する重要な要素です。保管棚(ラック)を何段積めるかによって、同じ面積でも保管できる物量が大きく変わるため、必ず希望の高さを設定しておきましょう。

賃料・初期費用

予算を明確に設定することは、現実的な物件探しを行うための基本です。

- 賃料: 月々支払える賃料の上限額を決定します。この際、賃料だけでなく、共益費や管理費も含まれる「月額総額」で考えることが重要です。

- 初期費用: 賃料の数ヶ月分に相当する保証金(敷金)や礼金、仲介手数料、前払賃料、火災保険料など、契約時に必要となる費用の総額を把握し、上限を設けます。一般的に、賃料の6ヶ月~10ヶ月分が目安となります。

これらの予算は、会社のキャッシュフローを圧迫しない範囲で、現実的な金額を設定することが肝心です。

必要な設備

事業内容によって、必要となる設備は大きく異なります。自社の業務に必須の設備、あれば嬉しい設備をリストアップしておきましょう。

- 倉庫の設備:

- 空調設備: 温度や湿度の管理が必要な商品を扱う場合に必須です。

- 床の耐荷重: 重量物を扱う場合や、ラックを高く積む場合は、床がその重さに耐えられるか(例:1.5t/㎡以上など)を確認する必要があります。

- 荷役設備: 荷物の積み下ろしを効率化するドックレベラーや垂直搬送機、天井クレーンなどが必要か。

- 電源: 特殊な機械を使用する場合、動力電源(三相200V)が必要か、その容量は十分か。

- 事務所の設備:

- インターネット環境: 光回線が引き込み済みか。

- 水回り: トイレ(男女別か)、給湯室の有無と仕様。

- 駐車場: 従業員用や来客用の駐車スペースが何台分必要か。

これらの希望条件をまとめた「要件定義シート」のようなものを作成し、関係者間で共有しておくことで、物件探しの軸がぶれるのを防ぎます。

② 不動産ポータルサイトで検索する

希望条件が固まったら、まずは手軽に始められる不動産ポータルサイトで市場の相場観を掴み、どのような物件があるのかをリサーチしてみましょう。ポータルサイトを利用するメリットは、24時間いつでも、自分のペースで広範囲の物件情報を比較検討できる点です。

事務所付き貸倉庫を探せる代表的なポータルサイトには、後述する「e-sohko.com」のような事業用不動産専門サイトや、「アットホーム」「LIFULL HOME’S」といった総合不動産情報サイトがあります。

ポータルサイトで検索する際は、いくつかのコツがあります。

- キーワードを工夫する: 「事務所付倉庫」だけでなく、「倉庫 事務所」「作業所付倉庫」「店舗付倉庫」など、様々なキーワードで検索してみましょう。物件の登録の仕方によって、異なるキーワードでヒットすることがあります。

- 絞り込み機能を活用する: エリア、賃料、面積といった基本的な条件だけでなく、「クレーン付き」「駐車場あり」「2階以上」など、詳細な設備条件で絞り込むことで、効率的に希望の物件候補を見つけ出せます。

- 新着情報を逃さない: 優良物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、新着物件情報を定期的にチェックすることが重要です。サイトによっては、希望条件を登録しておくと新着物件をメールで通知してくれる機能があるので、積極的に活用しましょう。

ただし、ポータルサイトには限界もあります。掲載されている情報が最新でなかったり、すでに契約済みになっていたりするケースもあります。また、貸主の意向で一般には公開されていない「非公開物件」は、ポータルサイト上には掲載されません。ポータルサイトはあくまで市場調査と初期の候補者リストアップのツールと位置づけ、次のステップである専門の不動産会社への相談と並行して進めるのが賢明です。

③ 貸倉庫専門の不動産会社に相談する

ポータルサイトでのリサーチと並行して、あるいはある程度相場観を掴んだ段階で、貸倉庫や工場を専門に扱う不動産会社に相談することを強くお勧めします。専門の不動産会社は、一般的な不動産会社とは一線を画す、以下のような強みを持っています。

- 非公開物件の情報: 貸倉庫市場では、様々な理由(既存テナントへの配慮、優良物件のため公募する必要がないなど)から、インターネット上には出回らない非公開物件が数多く存在します。専門の不動産会社は、こうした独自の物件情報を豊富に持っている可能性が高く、思わぬ掘り出し物に出会えるチャンスが広がります。

- 専門的な知識と提案力: 倉庫物件には、建築基準法、消防法、都市計画法といった専門的な法律が複雑に関わってきます。専門の不動産会社の担当者は、これらの法律知識に精通しており、「このエリアなら、この用途での利用が可能です」「この物件で軽作業を行うには、こういう届出が必要です」といった、的確なアドバイスを提供してくれます。また、自社で明確化した希望条件を伝えることで、その条件に合致する物件をプロの目線で探し出し、提案してくれます。

- 条件交渉の代行: 賃料や契約条件(フリーレントの付与など)について、貸主との交渉は借主にとって精神的な負担が大きいものです。経験豊富な担当者が間に入ることで、借主の希望を汲み取りつつ、貸主とも円満に話がまとまるよう、有利な条件で交渉を進めてくれることが期待できます。

良い専門不動産会社を見つけるには、ウェブサイトで過去の取引実績を確認したり、問い合わせ時の担当者の対応(レスポンスの速さ、専門知識の深さなど)を見極めたりすることが重要です。複数の会社に声をかけ、最も信頼できると感じたパートナーと二人三脚で物件探しを進めることが、成功への近道と言えるでしょう。

内見時に確認すべきチェックポイント

書類上やウェブサイト上で良さそうに見える物件でも、実際に現地を訪れるとイメージと全く異なることがあります。契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、内見は物件選定のプロセスで最も重要なステップの一つです。

内見時には、事前に作成したチェックリストを持参し、メジャーやカメラ(スマートフォンで可)、メモ帳を準備して臨みましょう。確認すべきポイントは「倉庫部分」「事務所部分」「搬入経路と周辺環境」の3つに大別されます。

倉庫部分のチェックポイント

倉庫は事業の根幹をなすスペースです。保管する商品や作業内容に適しているか、細部まで徹底的に確認しましょう。

天井の高さと床の耐荷重

- 天井の高さ(有効天井高): 天井の一番低い部分(梁下など)から床までの高さを「有効天井高」と呼びます。この高さが、保管ラックを何段設置できるか、つまり保管効率を直接決定します。メジャーで実際に測定し、計画しているラックが入るかを確認します。

- 床の耐荷重: 床が1平方メートルあたり何キログラムの重さに耐えられるかを示す数値(kg/㎡)です。重量のある商品を保管する場合や、フォークリフトを走行させる場合には、この数値が極めて重要になります。物件資料に記載されている数値を鵜呑みにせず、必要であれば貸主や管理会社に根拠となる書類(構造計算書など)を確認させてもらいましょう。耐荷重を超えた使用は、床の破損や重大な事故につながるため、絶対に見過ごしてはいけません。

空調・換気設備の有無

- 空調設備: 保管する商品が温度や湿度の影響を受けやすいもの(食品、化粧品、電子部品など)であれば、空調設備の有無と性能は必須のチェック項目です。エアコンが設置されている場合、その能力(馬力)が倉庫の広さに対して十分か、正常に作動するかを確認します。

- 換気設備: 空気の循環が悪いと、夏場には熱がこもり、冬場には結露が発生しやすくなります。結露は商品や梱包材を濡らし、カビの原因となるため、換気扇の有無や窓の数、位置を確認し、十分な換気が可能かを見極めます。

電源容量とコンセントの位置

- 電源の種類と容量: 使用予定の機械(梱包機、フォークリフトの充電器など)が必要とする電源(単相100V、単相200V、三相200Vなど)が供給されているかを確認します。また、契約アンペア(A)やキロワット(kW)で示される全体の電源容量が、すべての機械を同時に使用しても足りるかを確認します。容量が不足する場合、増設工事が可能か、その際の費用負担はどうなるのかを事前に確認しておく必要があります。

- コンセントの位置と数: 作業動線をイメージしながら、必要な場所に十分な数のコンセントがあるかを確認します。延長コードの多用は、見た目が悪いだけでなく、漏電や火災のリスクを高めるため、できるだけ避けたいところです。

シャッターのサイズと種類

- サイズ(幅と高さ): 荷物の搬出入に使用するトラック(2t、4t、大型など)が問題なくシャッターを通過できるか、幅と高さを実測します。

- 種類: シャッターが電動式か手動式かを確認します。開閉頻度が高い場合、電動シャッターは作業負担を大幅に軽減します。

- 庇(ひさし)の有無: シャッターの前に庇があると、雨天時でも荷物が濡れるのを防ぎながら荷役作業ができます。作業の快適性や商品の品質維持に影響するポイントです。

事務所部分のチェックポイント

従業員が多くの時間を過ごす事務所は、快適で働きやすい環境であることが求められます。生産性や従業員満足度に直結する部分として、念入りにチェックしましょう。

広さと働きやすいレイアウトか

- 実測: 図面上の面積だけでなく、実際にメジャーで各部屋のサイズを測ります。特に、柱の位置や壁の凹凸は、デスクやキャビネットの配置に大きく影響するため、正確に把握します。

- レイアウトのシミュレーション: 持参したメモ帳に簡単な間取り図を書き、そこにデスク、椅子、複合機、棚などを配置するシミュレーションを行います。従業員の動線がスムーズか、コミュニケーションが取りやすい配置が可能かなどを具体的にイメージします。

- 拡張性: 将来的に従業員が増えた場合に、デスクを増設するスペース的な余裕があるかも確認しておきましょう。

トイレや給湯室などの水回り設備

- 清潔さ: トイレや給湯室は、従業員の満足度に直結する重要な要素です。清掃が行き届いているか、悪臭はないかなどを確認します。

- 仕様と数: トイレが男女別になっているか、従業員数に対して個数は十分かを確認します。給湯室も、シンクの広さや収納スペースが実用上問題ないかを見ます。

- 水圧と排水: 実際に水を出してみて、水圧が弱すぎないか、排水はスムーズに行われるかを確認します。

インターネット回線環境

- 引き込み状況: すでに光回線が引き込まれているか、MDF(主配線盤)はどこにあるかを確認します。もし未導入の場合、引き込み工事が可能か、電柱からの距離はどのくらいかなども見ておくと良いでしょう。

- 回線の種類: どの通信事業者の回線が利用可能かを確認します。ビジネスで利用する場合、安定した高速通信が可能な法人向けサービスの利用可否も重要です。

日当たりや空調設備

- 採光と眺望: 窓の大きさや向きを確認し、日中の自然光がどの程度入るかを見ます。明るいオフィスは、従業員の気分を良くし、生産性を高めます。

- 空調: エアコンが設置されている場合、正常に作動するか、効きは十分かを確認します。特に、西日が強く当たる部屋などは、夏場の空調能力が重要になります。

- 騒音: 窓を閉めた状態で、外部の騒音(交通量、周辺工場の音など)や、倉庫からの作業音がどの程度聞こえるかを確認します。静かな環境が求められる業務の場合、遮音性は重要なチェックポイントです。

搬入経路と周辺環境のチェックポイント

物件そのものだけでなく、物件へのアクセスルートや周辺の環境も、日々のオペレーションに大きな影響を与えます。車で現地へ向かい、自分の目で確かめることが不可欠です。

前面道路の広さと交通量

- 道路の幅員: 契約したい物件の前面道路が、自社で利用する最も大きなトラックが安全に通行できる幅を持っているかを確認します。特に、道路の角で曲がる際には十分なスペースが必要です。

- 交通規制: 一方通行や、時間帯による車両通行止め、重量制限などの規制がないか、標識を確認します。

- 交通量: 日中や朝夕のラッシュ時の交通量を確認します。交通量が多すぎると、トラックの出入りに時間がかかり、ストレスになることがあります。

トラックヤードや駐車スペースの有無

- トラックヤード(荷捌きスペース): 敷地内でトラックが停車し、安全に荷物の積み下ろしができる専用のスペースがあるかを確認します。スペースがない場合、路上で作業せざるを得なくなり、交通の妨げや事故のリスクが高まります。

- 駐車スペース: 従業員や来客用の駐車スペースが、必要な台数分確保されているかを確認します。近隣に月極駐車場があるかどうかも調べておくと安心です。

最寄り駅や高速ICからのアクセス

- アクセスの実測: 地図上の距離だけでなく、実際に車や徒歩で最寄りの高速ICや駅から物件まで移動してみて、所要時間やルートの状況(道の分かりやすさ、渋滞のしやすさなど)を体感します。

- 公共交通機関: 従業員が公共交通機関で通勤する場合、駅やバス停からの距離、夜間の便数なども確認しておくと親切です。

周辺の騒音や臭い

- 周辺施設: 周囲に騒音や振動、悪臭、粉塵などを発生させる可能性のある工場、処理場、幹線道路、鉄道などがないかを確認します。

- 時間帯による変化: 可能であれば、平日と休日、日中と夜間など、異なる時間帯に周辺を訪れてみると、見えなかった問題点(例:夜間に暴走族が集まるなど)に気づくことがあります。

これらのチェックポイントを一つひとつ丁寧に確認することで、契約後のミスマッチを限りなくゼロに近づけることができます。

契約前に確認すべき5つの注意点

内見を終え、入居したい物件が見つかったら、いよいよ契約のステップに進みます。しかし、安易に契約書にサインをしてはいけません。賃貸借契約書は法的な拘束力を持つ重要な書類であり、内容を十分に理解しないまま契約すると、将来的に思わぬトラブルや金銭的な損失を被る可能性があります。ここでは、契約前に必ず確認すべき5つの重要な注意点を解説します。

① 契約形態(普通借家か定期借家か)

事業用の賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。この違いを理解することは、事業の継続性に関わるため極めて重要です。

| 契約形態 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |

|---|---|---|

| 契約期間 | 1年以上で設定(通常2〜3年) | 当事者間で自由に設定 |

| 契約の更新 | 原則として更新される。貸主からの更新拒絶には「正当事由」が必要。 | 契約期間の満了により確定的に終了する。更新という概念がない。 |

| 再契約 | – | 貸主と借主の双方が合意すれば、再契約は可能(ただし保証はない)。 |

| 中途解約 | 中途解約条項があれば可能。通常、違約金(賃料の数ヶ月分)が発生。 | 原則として不可。特約があれば可能だが、条件は厳しいことが多い。 |

| メリット | 借主の居住権・営業権が強く保護され、長期的に安定して事業を継続しやすい。 | 貸主は期間満了で確実に物件を返還してもらえる。借主は期間が明確なプロジェクト等で利用しやすい。 |

| デメリット | 貸主は一度貸すと、正当事由なく立ち退きを要求することが難しい。 | 借主は事業を継続したくても再契約できないリスクがある。 |

長期的な事業拠点として物件を確保したいのであれば、原則として更新が可能な「普通借家契約」が望ましいと言えます。一方、「定期借家契約」の物件を検討する場合は、なぜその契約形態になっているのか(例:将来的に建物を建て替える計画があるなど)、再契約の可能性はどの程度あるのかを、不動産会社を通じて貸主に確認しておく必要があります。契約書にどちらの形態であるかが明記されているため、必ず確認してください。

② 使用用途に制限がないか

契約書には、その物件をどのような目的で使用できるかを示す「使用目的」または「用途」の条項が必ず記載されています。通常、「倉庫及び事務所として使用する」といった形で定められており、契約書に記載された用途以外での使用は契約違反となります。

例えば、契約上は「倉庫・事務所」となっている物件で、無断で以下のような行為をすると、貸主から是正勧告を受けたり、最悪の場合は契約を解除されたりする可能性があります。

- 店舗としての営業: 不特定多数の顧客が出入りする小売店として使用する。

- 製造・加工: 大規模な工作機械を設置して、騒音や振動、臭いを伴う製造活動を行う。

- 教室やセミナー会場としての利用: 人を集めてスクールなどを開講する。

もし、倉庫・事務所機能に加えて、上記のような軽作業や小規模な店舗運営なども計画している場合は、必ず契約前に貸主の承諾を得る必要があります。可能であれば、その旨を契約書に追記してもらうのが最も安全です。

また、物件が立地する「用途地域」による法的な制限も確認が必要です。例えば「第一種低層住居専用地域」では、原則として倉庫や事務所を建てることはできません。不動産会社の担当者に、検討中の物件の用途地域と、計画している事業内容が法的に問題ないかを確認してもらいましょう。

③ 原状回復義務の範囲

「原状回復」とは、賃貸物件を退去する際に、借主が入居した時の状態に戻して貸主に返還する義務のことです。この「どこまで元に戻すか」という範囲が、トラブルの最も大きな原因の一つとなります。

一般的に、借主の故意・過失によって生じさせた損傷(例:壁に穴を開けた、床に大きな傷をつけた)や、通常の使用を超えるような使い方による損耗は、借主の負担で修繕する必要があります。一方で、普通に生活・業務を行っていて生じる「通常損耗」や、時間の経過によって自然に劣化する「経年変化」(例:壁紙の日焼け、畳の擦り切れなど)は、本来であれば貸主の負担とされています。

しかし、事業用物件の契約では、この原則が「特約」によって変更され、通常損耗や経年変化も含めてすべて借主の負担とする、と定められているケースが少なくありません。この特約を安易に受け入れると、退去時に高額な修繕費用を請求される可能性があります。

契約前に、以下の点を確認しましょう。

- 契約書や特約に、原状回復の範囲がどのように記載されているか。

- 「通常損耗・経年変化は貸主負担」という原則が排除されていないか。

- 内装工事や設備の設置を行う場合、退去時にどこまで撤去する必要があるか(スケルトン返し or 入居時状態への復旧)。

トラブル防止のため、入居時に物件の内部(壁、床、天井、設備など)の写真を日付入りで詳細に撮影し、既存の傷や汚れの状態を記録として残しておくことを強く推奨します。

④ 保証金や敷金などの初期費用

契約時に支払う初期費用は高額になるため、その内訳と各費用の性質を正確に理解しておくことが重要です。

- 保証金・敷金: 賃料の滞納や物件の損傷に備えて、貸主に預けておくお金です。退去時に、未払い賃料や原状回復費用などを差し引いた残額が返還されます。相場は賃料の6ヶ月~10ヶ月分程度です。

- 礼金: 貸主に対して、謝礼として支払うお金です。これは返還されません。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う成功報酬です。通常は賃料の1ヶ月分+消費税が上限です。

- 前払賃料・共益費: 入居する月の賃料などを前払いで支払います。

- 火災保険料: 後述する火災保険の保険料です。

特に注意が必要なのが、「保証金の償却(敷引き)」という特約です。これは、契約期間中や退去時に、預けた保証金の中から一定割合(例:保証金の20%や、年間10%など)が無条件で差し引かれ、返還されないという取り決めです。償却の有無やその割合によって、退去時に手元に戻ってくる金額が大きく変わるため、契約書を注意深く確認してください。

⑤ 火災保険への加入義務

事業用の賃貸物件では、ほぼ全てのケースで、借主負担による火災保険への加入が契約の条件として義務付けられています。これは、万が一火災などを起こしてしまった場合に、物件の損害や他のテナントへの損害を賠償できるようにするためです。

貸主から特定の保険会社やプランを指定される場合もありますが、自分で選べるケースもあります。加入する際には、以下の補償内容が含まれているかを確認しましょう。

- 借家人賠償責任保険: 火災や破裂・爆発、水漏れなどで借りている物件に損害を与えてしまった場合に、貸主に対する法律上の損害賠償を補償します。

- 施設賠償責任保険: 物件の欠陥や業務の遂行が原因で、第三者(来客など)の身体や財物に損害を与えてしまった場合の賠償を補償します。

- 動産(什器・備品・商品)の補償: 自社が所有するデスクやPC、そして最も重要な資産である商品在庫が、火災や水災、盗難などで損害を受けた場合に補償します。

自社の事業リスクに見合った十分な補償内容になっているかを確認し、契約を締結しましょう。これらの5つのポイントを一つひとつクリアにしていくことで、安心して事業をスタートさせることができます。

事務所付き貸倉庫探しにおすすめのポータルサイト5選

事務所付き貸倉庫を探す第一歩として、不動産ポータルサイトの活用は非常に有効です。ここでは、それぞれに特徴がある5つの代表的なサイトを紹介します。複数のサイトを併用することで、より多くの物件情報にアクセスできます。

(各サイトの情報は2024年5月時点の公式サイト等を参照しています)

① e-sohko.com

| サイト名 | e-sohko.com(イーソーコ・ドットコム) |

|---|---|

| 運営会社 | イー・ソーコ株式会社 |

| 特徴 | 倉庫・工場・物流不動産に特化した国内最大級のポータルサイト。事業用不動産のプロフェッショナルが運営しており、情報の専門性が非常に高い。 |

| 強み | ・物件検索の絞り込み条件が豊富(天井高、床荷重、クレーン、ドックレベラー等)。 ・「事務所付」のカテゴリが独立しており、探しやすい。 ・物件情報だけでなく、物流に関するコラムやニュースなどのお役立ちコンテンツも充実している。 ・サイトに掲載されていない非公開物件の問い合わせにも対応している。 |

| こんな人におすすめ | ・初めて倉庫を借りる人で、専門的な情報も収集したい方。 ・特定の設備(クレーンなど)にこだわりのある方。 ・本格的に物流拠点を構築したいと考えている企業。 |

| 参照:e-sohko.com 公式サイト |

② アットホーム

| サイト名 | アットホーム |

|---|---|

| 運営会社 | アットホーム株式会社 |

| 特徴 | 全国の不動産情報を網羅する大手総合ポータルサイト。居住用だけでなく、事業用(店舗・事務所・倉庫)の物件情報も非常に豊富。 |

| 強み | ・全国をカバーする圧倒的な情報量。 ・地域に密着した不動産会社が多く加盟しているため、地方の物件も見つけやすい。 ・「倉庫・工場」のカテゴリから「事務所付き」で絞り込み検索が可能。 ・使い慣れたインターフェースで直感的に操作できる。 |

| こんな人におすすめ | ・まずは幅広く、多くの物件情報を見てみたい方。 ・地方や郊外で物件を探している方。 ・他の総合サイトと見比べながら検討したい方。 |

| 参照:アットホーム株式会社 公式サイト |

③ 健美家(けんびや)

| サイト名 | 健美家(けんびや) |

|---|---|

| 運営会社 | 健美家株式会社 |

| 特徴 | 不動産投資に特化したポータルサイト。主に「買う」「投資する」という視点の物件が多いが、「貸店舗・事務所・倉庫」のカテゴリも存在する。 |

| 強み | ・投資家向けのサイトであるため、物件の収益性(利回りなど)に関する情報が掲載されていることがある。 ・他の事業用サイトとは異なる視点で物件が登録されているため、思わぬ掘り出し物が見つかる可能性がある。 ・「一棟貸し」の物件も多く、自由度の高い使い方を検討している場合に参考になる。 |

| こんな人におすすめ | ・将来的に物件の購入も視野に入れている方。 ・一般的な事業用サイトでは見つからない、ユニークな物件を探したい方。 |

| 参照:健美家株式会社 公式サイト |

④ LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

| サイト名 | LIFULL HOME’S(ライフルホームズ) |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社LIFULL |

| 特徴 | アットホームと並ぶ、国内最大級の総合不動産情報サイト。「貸店舗・事務所など事業用物件」のセクションで、倉庫物件も検索可能。 |

| 強み | ・豊富な写真やパノラマ画像などで、物件のイメージを掴みやすい。 ・「見える!不動産価値」など、独自のデータに基づいた情報提供が特徴。 ・シンプルで分かりやすい検索画面で、ストレスなく物件を探せる。 ・問い合わせ可能な不動産会社の情報も豊富。 |

| こんな人におすすめ | ・視覚的な情報(写真など)を重視して物件を選びたい方。 ・大手ならではの安心感と豊富な情報量を求める方。 |

| 参照:株式会社LIFULL 公式サイト |

⑤ LOGI-Pochitto(ロジポチ)

| サイト名 | LOGI-Pochitto(ロジポチ) |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社シーアールイー(CRE) |

| 特徴 | 物流不動産に特化し、物流不動産の上場リートであるシーアールイーが運営するポータルサイト。 |

| 強み | ・大型のマルチテナント型物流施設から、中小規模の倉庫まで幅広くカバー。 ・運営会社が物流不動産の開発・管理を手掛けているため、質の高い物件情報が集まりやすい。 ・坪数やエリア、高速ICからの距離など、物流に特化した検索軸が使いやすい。 ・倉庫のシェアリングサービスなど、新しい物流の形も提案している。 |

| こんな人におすすめ | ・1,000坪を超えるような大型の物流拠点を検討している企業。 ・最新の物流施設や、BCP(事業継続計画)対応の物件を探している方。 ・物流のプロが提供する情報を参考にしたい方。 |

| 参照:株式会社シーアールイー 公式サイト |

これらのサイトをブックマークし、希望条件を登録して新着情報を待つ体制を整えることが、良い物件との出会いの第一歩となります。

事務所付き貸倉庫はこんな人・企業におすすめ

ここまで解説してきたメリット・デメリット、探し方のポイントを踏まえると、事務所付き貸倉庫は、特定のニーズを持つ事業者にとって、事業成長を加速させる極めて有効な選択肢となります。具体的に、どのような人や企業に特におすすめできるのかをまとめました。

- ECサイト・ネットショップ運営者

EC事業の運営には、「在庫保管」「ピッキング・梱包」「発送」「顧客対応(電話・メール)」「商品撮影・サイト更新」といった多岐にわたる業務が密接に関連しています。これらを別々の場所で行うのは非効率の極みです。事務所付き貸倉庫であれば、これらすべての業務を一つの屋根の下で完結できます。受注データを確認しながらリアルタイムで在庫を引き当て、すぐ隣の倉庫スペースで梱包・発送作業を行う。このシームレスな連携は、発送までのリードタイムを短縮し、顧客満足度を直接的に向上させます。事業規模の拡大フェーズにあるEC事業者にとって、まさに理想的な拠点と言えるでしょう。 - 建設業・設備工事業

現場で使用する資材、工具、重機などを保管するスペースと、見積書や請求書の作成、工程管理、従業員の労務管理などを行う事務スペースは、建設業者にとって不可欠です。事務所付き貸倉庫は、この「資材置き場」と「現場事務所」の機能を両立させます。朝、従業員が事務所に集合し、その日の段取りを確認した後、倉庫から必要な資材や工具をトラックに積み込んで現場へ向かう。現場からの帰りには、資材を倉庫に戻し、事務所で日報を作成する。こうした一連の流れがスムーズになり、業務の無駄をなくします。 - 小規模なメーカー・製造業

自社で製品を製造し、保管・出荷する小規模メーカーにとって、生産管理や営業活動を行う事務所と、製品在庫を保管する倉庫が一体化しているメリットは計り知れません。事務所で受けた注文に対し、すぐに倉庫の在庫を確認して納期を回答したり、完成した製品をそのまま保管スペースに移動したりと、製造・営業・物流の連携が緊密になります。特に、試作品開発や品質管理など、現物を確認しながら進める業務が多い業態には最適です。 - スタートアップ・ベンチャー企業

創業期の企業にとって、限られた資本と人材をいかに効率的に活用するかは死活問題です。事務所と倉庫を別々に契約する際に発生する高額な初期費用や、二重にかかるインフラコストは大きな負担となります。事務所付き貸倉庫は、契約を一本化することで初期投資を抑え、煩雑な手続きの手間を省くことができます。これにより、貴重なリソースを事業のコアである製品開発やマーケティングに集中させることが可能になります。スピーディーな事業立ち上げが求められるスタートアップにとって、時間とコストを節約できる点は大きな魅力です。 - 地方にサテライト拠点を持つ企業

本社とは別に、特定のエリアをカバーするための営業拠点やサービス拠点を設置する場合にも、事務所付き貸倉庫は有効です。営業担当者が活動する事務所機能と、そのエリアの顧客に迅速に商品を届けるための「ストックポイント(在庫拠点)」としての倉庫機能を兼ね備えることができます。これにより、本社からの長距離輸送を減らし、地域に根ざしたスピーディーな顧客対応を実現できます。

これらの例に共通するのは、「モノの動き」と「情報の動き」を同期させ、業務プロセス全体の最適化を図りたいというニーズです。自社のビジネスモデルがこれらに当てはまるなら、事務所付き貸倉庫は事業の競争力を高める強力な武器となるでしょう。

まとめ

本記事では、事務所付き貸倉庫の探し方について、その基礎知識からメリット・デメリット、具体的な探索ステップ、内見・契約時の注意点まで、多角的に詳しく解説しました。

事務所付き貸倉庫は、倉庫機能とオフィス機能を一つの拠点に集約することで、コスト削減、業務効率の向上、セキュリティ強化といった多くのメリットをもたらす、非常に魅力的な選択肢です。特に、EC事業者や建設業、スタートアップなど、物流と事務作業が密接に連携するビジネスモデルを持つ企業にとっては、事業成長の基盤となり得ます。

しかしその一方で、物件数が少なく希少性が高い、賃料が割高になる傾向がある、事務所のレイアウト自由度が低いといったデメリットも存在します。これらのメリットとデメリットを自社の事業計画や財務状況と照らし合わせ、総合的に判断することが不可欠です。

事務所付き貸倉庫探しを成功させるための鍵は、以下の4つのステップに集約されます。

- 希望条件の徹底的な明確化: 物件探しを始める前に、立地、広さ、予算、必要な設備といった要件を具体的にリストアップし、優先順位をつける。

- 多角的な物件探索: ポータルサイトでのリサーチと並行して、非公開物件の情報を持つ貸倉庫専門の不動産会社に相談する。

- 細心の注意を払った内見: 書類だけではわからない物件の実際の状態を、倉庫・事務所・周辺環境の3つの観点から、チェックリストを用いて徹底的に確認する。

- 契約内容の入念な精査: 契約形態(普通借家か定期借家か)、使用用途、原状回復義務の範囲といった、将来のトラブルにつながりかねない重要項目を契約前に必ず確認する。

事務所付き貸倉庫探しは、時間と労力がかかるプロセスかもしれませんが、この記事で紹介したポイントを一つひとつ着実に実行することで、自社にとって最適な事業拠点を見つけ出す確率は格段に高まります。

まずは、自社の事業にとってどのような拠点が必要なのか、希望条件の洗い出しから始めてみてはいかがでしょうか。そのリストが、あなたのビジネスを次のステージへと導く、最高のパートナー(物件)を見つけるための羅針盤となるはずです。